采用有限元法對三種 U 型骶骨骨折后手術固定模型的生物力學特性進行了研究。在之前建立并驗證有效的完整腰椎—骨盆模型的基礎上,建立了三種 U 型骶骨骨折手術固定模型:① S1S2 貫穿螺釘(S1S2),② L4–L5 椎弓根螺釘 + 髂骨翼螺釘(L4L5 + IS),③ L4–L5 椎弓根螺釘 + S1 貫穿螺釘 + 髂骨翼螺釘(L4L5 + S1 + IS)。然后,通過對 L4 上表面施加 400 N 豎直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、軸向旋轉、軸向側彎),對比三種固定方式在坐姿和站姿下產生的骨折縫隙分離值和最大應力的差異。研究結果表明,在不同姿態下,不同手術組產生的骨縫隙分離值為:L4L5 + S1 + IS 遠小于 L4L5 + IS 和 S1S2。對于內植入物而言,上述三種固定方式產生的最大應力值為 L4L5 + IS > L4L5 + S1 + IS > S1S2;對于椎間盤而言,上述三種固定方式產生的最大應力值為 S1S2 遠大于 L4L5 + S1 + IS 和 L4L5 + IS。綜合考慮,對于 U 型骶骨骨折而言,可以優先考慮 L4L5 + S1 + IS 固定方式進行固定。本文研究的目的在于通過比較采用三種不同的內固定方式固定 U 型骶骨骨折后的生物力學的差異,進而為臨床手術提供有效的參考。

引用本文: 李俊偉, 彭燁, 尉遲晨曦, 都承斐. U 型骶骨骨折固定的有限元分析. 生物醫學工程學雜志, 2019, 36(2): 223-231. doi: 10.7507/1001-5515.201808026 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

骶骨骨折常發生于高空墜落、車禍等事故中,約占骨盆骨折的 17%~30%[1]。按照骨折線位置的不同可將骶骨骨折分為 H 型、U 型、T 型及人字型骨折[2]。由于骶骨骨折的種類繁多,每種骶骨骨折的治療方案眾多,因而導致現階段對骶骨骨折的治療方案尚未統一。如果治療不當,將導致創傷性脊柱—骨盆分離(traumatic spine pelvic dissociation),從而使骨盆以及腰椎的穩定性受到影響[3-4],臨床上常表現為由骨折近端嚴重滑脫(high-grade spondylolisthesis)所導致的腰骶部畸形、骨盆后環明顯失穩及混合型神經功能損害[2-3]。此外,骶骨骨折常伴有腰骶叢神經損傷,發生的概率為 94.3%,后者為患者后期致殘的主要原因[5]。

U 型骶骨骨折是一種特殊的骶骨骨折,臨床表現為骶骨雙側縱行骨折合并橫行骨折[6],多數患者為自殺性跳樓骨折,因此又將其稱為“自殺性骨折”,這種骨折損傷導致脊柱和骶骨中上部與骨盆分離。由于此類骨折的發生率較低,約占骶骨骨折的 2.1%[6],臨床醫生缺乏治療經驗且治療較為復雜,因此導致近年來外科手術的治療方案仍存在較大爭議[7]。Keating 等[8]對 35 例患有骶骨骨折的患者采用骶髂螺釘進行固定,術后有 15 例(44 %)患者出現畸形愈合。張偉等[5]采用骶髂螺釘對患有縱向骶骨骨折的患者進行治療,術后容易出現復位丟失和固定失效現象。Zhao 等[9]建立了四種骶骨骨折的有限元模型,分別采用骶髂螺釘與貫穿螺釘對其進行固定,發現采用貫穿螺釘進行固定的骶骨有限元模型的穩定性大于采用骶髂螺釘固定的骶骨有限元模型的穩定性。此外,K?ch 等[10]于 1994 年首先報告了采用椎弓根螺釘與髂骨翼螺釘進行治療縱向骶骨骨折的患者,并提出脊柱—骨盆固定(spinopelvic fixation)。Schildhauer 等[11]在此基礎上進一步提出三角固定的概念,即在整個裝置上增加橫向固定(連接左右串聯 L4–L5 椎弓根螺釘與髂骨翼螺釘連接棒的固定件),能夠進一步增加其固定的穩定性。Berber 等[12]通過生物力學實驗證明,對患有骶骨骨折的患者,采用腰椎—骨盆固定方法進行固定,能夠為骨折部位提供足夠的強度和穩定性,術后即刻負重。然而,目前尚未發現針對 U 型骶骨骨折,將采用骶髂螺釘固定與采用腰椎—骨盆固定兩種不同方式的生物力學性能進行對比的研究,因此本文結合目前臨床應用較為廣泛的骶骨骨折治療方案[2, 5, 8-18],提出以下三種固定方式:① S1S2 貫穿螺釘(S1S2);② L4–L5 椎弓根螺釘 + 髂骨翼螺釘(L4L5 + IS);③ L4–L5 椎弓根螺釘 + S1 貫穿螺釘 + 髂骨翼螺釘(L4L5 + S1 + IS)。然后,根據實際受力情況采用有限元法模擬前屈、后伸、軸向旋轉—左旋、軸向側彎—左彎時內固定物的受力情況,并分析受力后在骨折面產生的骨折縫隙分離值的大小,進而比較三種內固定方式固定后的生物力學性能的差異,從而為臨床手術提供一定的參考。

1 材料與方法

1.1 有限元模型的構建

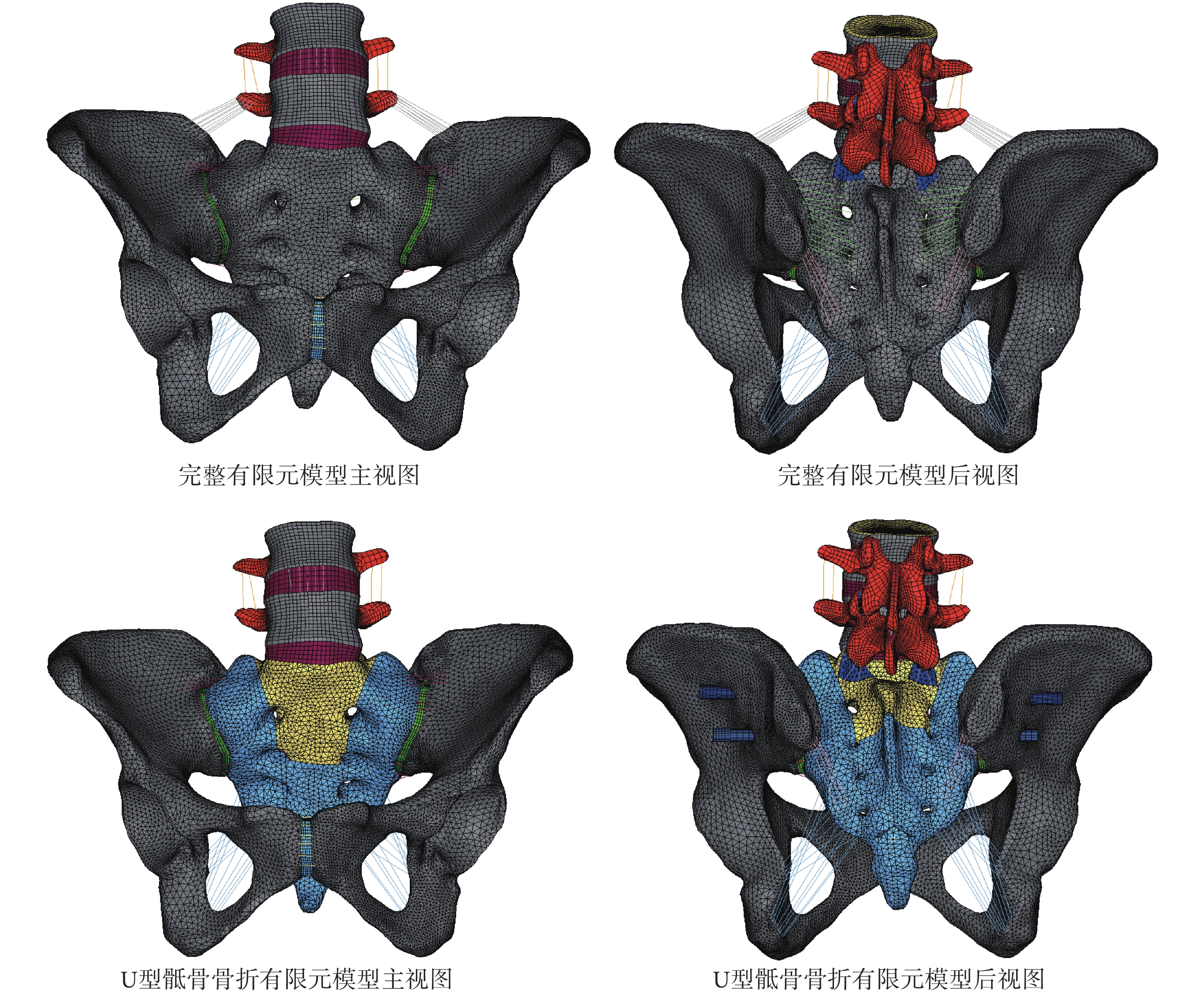

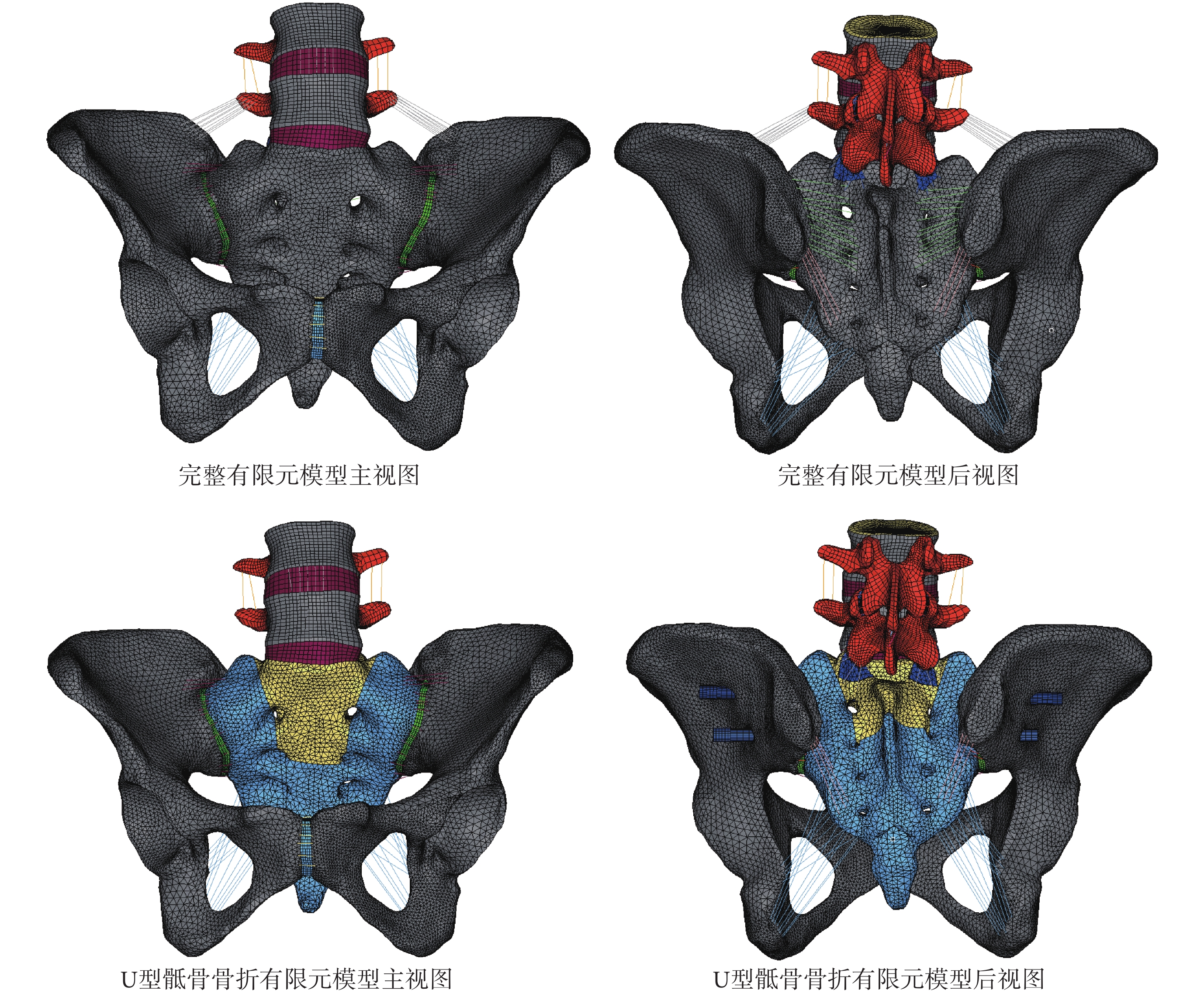

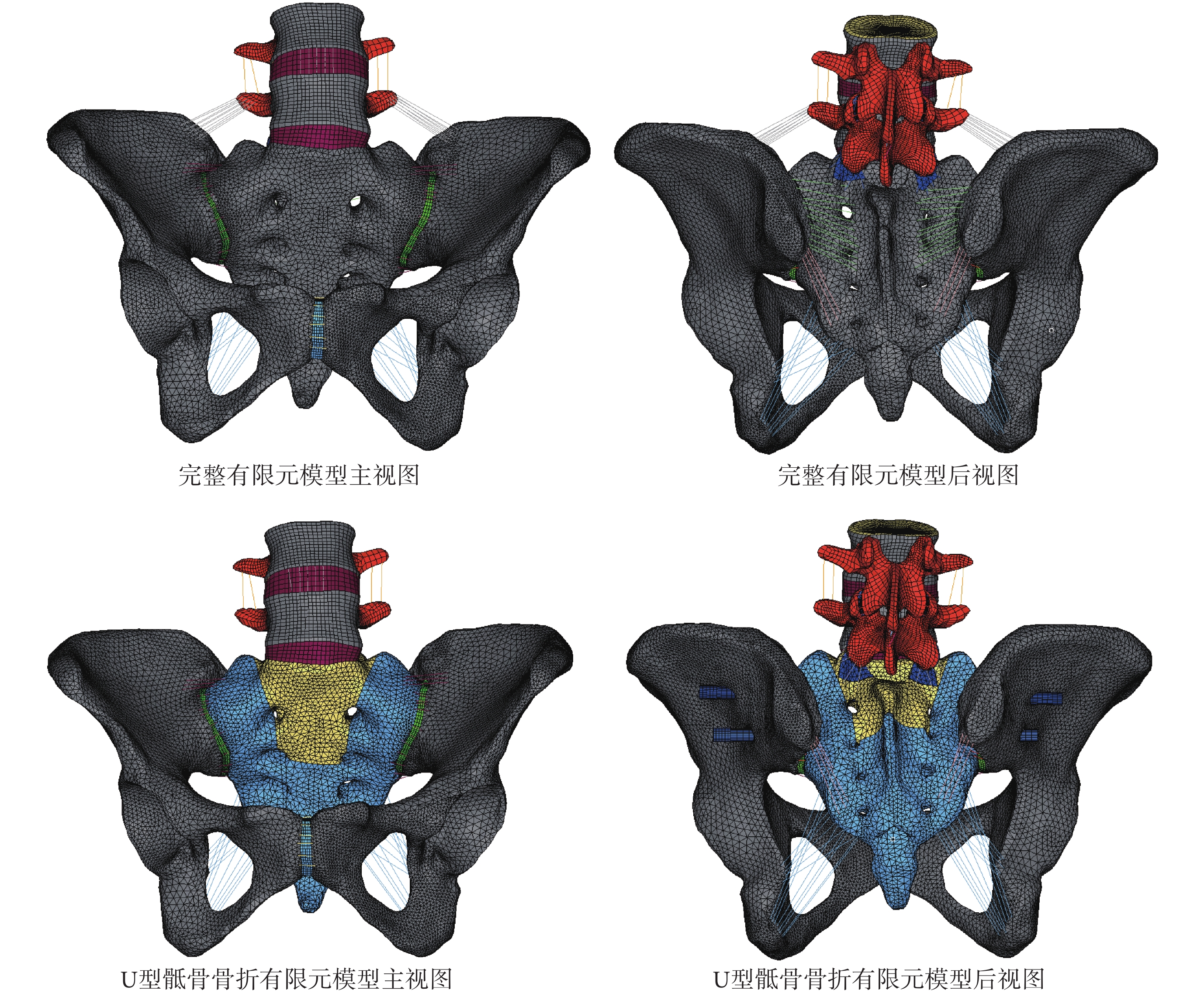

本文選用的有限元模型節選至本課題組以前建立并經過有效性驗證的完整腰椎骨盆模型的部分節段:第四腰椎—第五腰椎(L4–L5)及骨盆節段[19],方法如下:基于一名健康女性(165 cm,65 kg,35 歲)的 L4–L5 及骨盆的微計算機斷層掃描圖像(micro-computer tomography,micro-CT)獲取模型的邊界信息(此 micro-CT 圖像由天津醫院—脊柱外科一病區提供,本課題組已授權可以使用該數據),然后利用此邊界構建完整的 L4–L5 及骨盆模型。其中,L4–L5 節段包括:皮質骨、松質骨、后部結構、上下終板、軟骨、髓核、纖維環以及黃韌帶(ligamentum flavum,LF)、橫突間韌帶(intertransverse ligament,ITL)、棘間韌帶(interspinous ligament,ISL)、棘上韌帶(supraspinous ligament,SSL)、關節囊韌帶(zygapophyseal joint capsules ligament,ZCL)、前縱韌帶(anterior longitudinal ligament,ALL)和后縱韌帶(posterior longitudinal ligament,PLL),其中髓核占椎間盤總量的 40%~50%[20];骨盆,包括:皮質骨、松質骨、恥骨聯合、骶髂軟骨以及骶髂前韌帶(anterior sacroiliac ligament,ASL)、骶髂后韌帶(長)(long posterior sacroiliac ligament,LPSL)、骶髂后韌帶(短)(short posterior sacroiliac ligament,SPSL)、骶棘韌帶(sacrospinous ligament,SSL)、骶結節韌帶(sacrotuberous ligament,STL)、恥骨弓狀韌帶(arcuate pubic ligament,APL)、髂腰韌帶(iliolumbar ligament,ILL)等組成,所有韌帶被賦予只能承受拉力。

對于 L4–L5 模型,皮質骨與終板均采用殼單元來模擬,并賦予其 0.5 mm 的厚度,松質骨和后部結構采用四面體和五面體單元劃分。對于骨盆模型,皮質骨和終板采用殼單元來模擬,同時賦予左髂骨、右髂骨 0.45 mm 的厚度以及骶骨 1.0 mm 的厚度[21-23],松質骨采用四面體和五面體單元劃分,恥骨聯合采用六面體單元劃分。骶骨軟骨與髂骨軟骨的厚度比為 2:1,其中骶骨軟骨厚度為 1.8 mm,髂骨軟骨厚度為 0.9 mm,兩者之間的間距為 0.3 mm[23]。在整個模型中,纖維環、髓核使用六面體單元劃分,軟骨采用五面體和六面體單元劃分,韌帶采用一維單元劃分,并賦予其相應的橫截面積。正常腰椎骨盆模型和 U 型腰椎骨盆骨折模型的有限元圖形分別如圖 1 所示。本文按照骨折線將骶骨采用藍色和黃色兩個不同的顏色區分,由于在骶骨骨折的同時,髂腰韌帶以及骶髂后韌帶也伴隨斷裂,因此去除了髂腰韌帶以及骶髂后韌帶。

圖1

有限元分析模型

Figure1.

Finite element analysis model

圖1

有限元分析模型

Figure1.

Finite element analysis model

1.2 內固定物的建立

本文所選用的三種內固定的材料屬性均為鈦合金,其中 S1 貫穿螺釘的長度為 180 mm,直徑為 6.5 mm;S2 貫穿螺釘的長度為 160 mm,直徑為 6.5 mm;左右髂骨翼螺釘的長度為 80 mm,直徑為 8 mm;L4–L5 椎弓根螺釘的長度為 45 mm,直徑為 6.5 mm;串聯 L4–L5 椎弓根螺釘和髂骨翼螺釘的連接棒直徑為 5 mm,連接左右連接棒的橫聯直徑為 7 mm。

1.3 模型的材料屬性

根據查閱的文獻[24-26],L4–L5 和骨盆的材料屬性如表 1、表 2 所示。由于采用不同方式固定的模型的松質骨、皮質骨、后部結構以及螺釘的單元數量不一致,因此表 1、表 2 中僅列出正常的腰椎骨盆有限元模型的單元數量。

1.4 模型的載荷、邊界條件設置

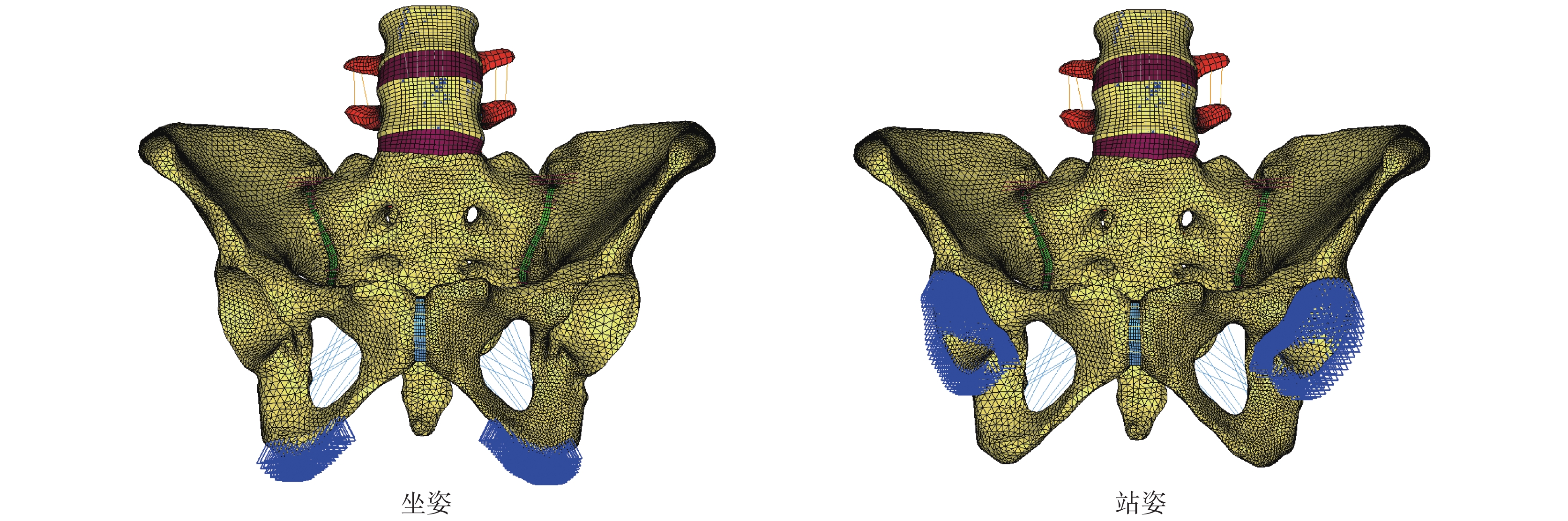

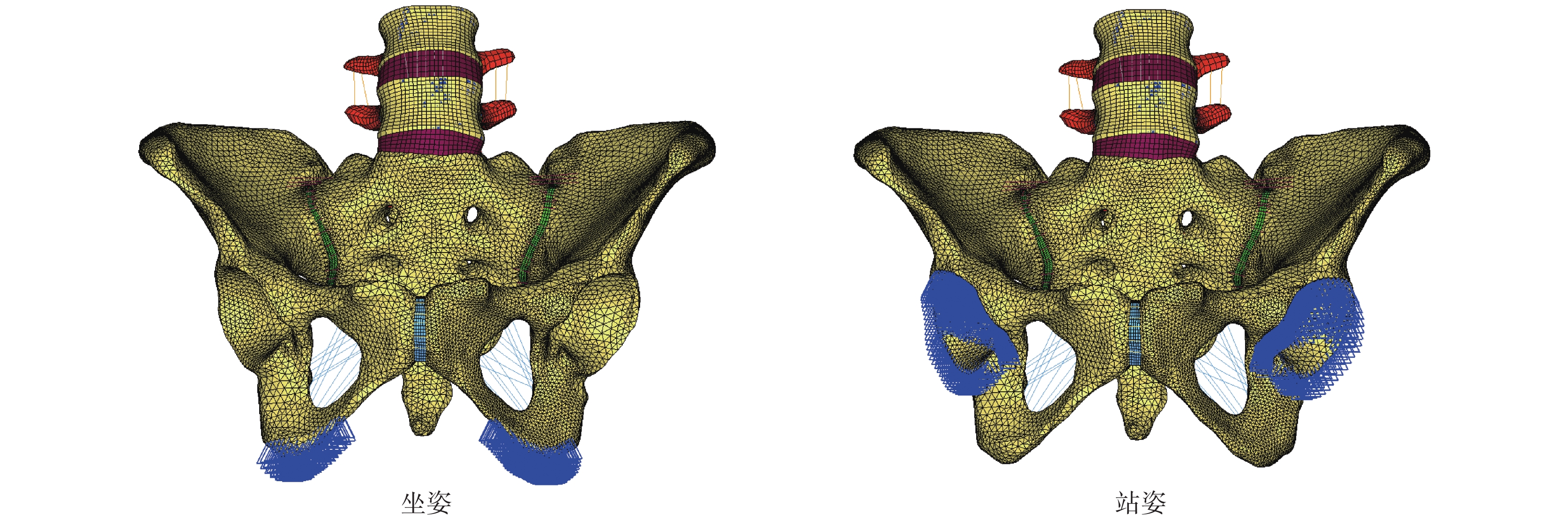

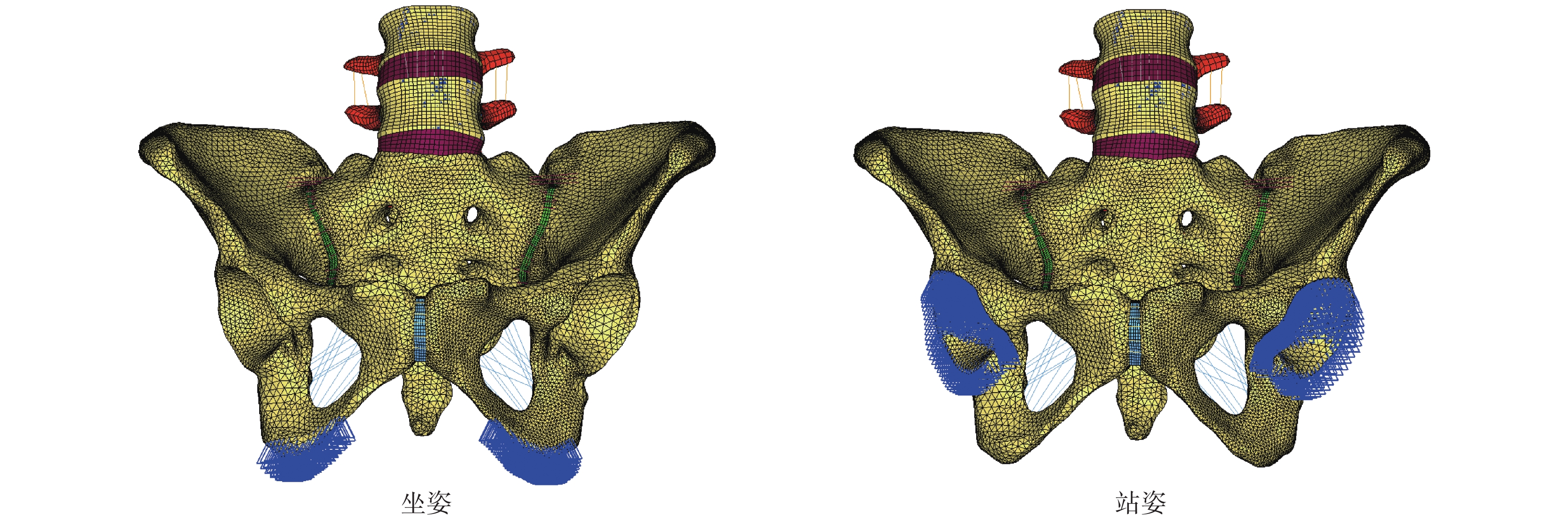

對 U 型骶骨骨折模型的 L4 上表面施加 400 N 豎直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、軸向旋轉—左旋、軸向側彎—左彎),分別模擬人體位于坐姿或站姿,進行前屈、后伸、軸向旋轉—左旋或軸向側彎—左彎等活動時,人體自身體重施加于整個人體的受力狀態[27-28]。該載荷通過施加在 L4 上終板中心位置且與上終板表面耦合的作用點來實現,同時分別對左右髂骨坐骨結節面處節點和髖臼處節點的 6 個自由度進行約束,模擬坐姿和站姿狀態下的約束邊界,如圖 2 所示。所有網格劃分、材料屬性的定義、接觸屬性的定義、載荷以及邊界條件的施加均在有限元前處理軟件 Hypermesh(Hyperwork Inc.,美國)進行,其中軟骨與軟骨之間采用面—面接觸、骨折面之間采用點—面接觸、螺釘與骨面之間采用綁定約束、螺釘與連接棒之間采用綁定接觸。仿真計算全部在有限元軟件 ABAQUS(ABAQUS Inc.,法國)進行。

圖2

有限元模型的約束邊界

Figure2.

Boundary constraint of the finite element model

圖2

有限元模型的約束邊界

Figure2.

Boundary constraint of the finite element model

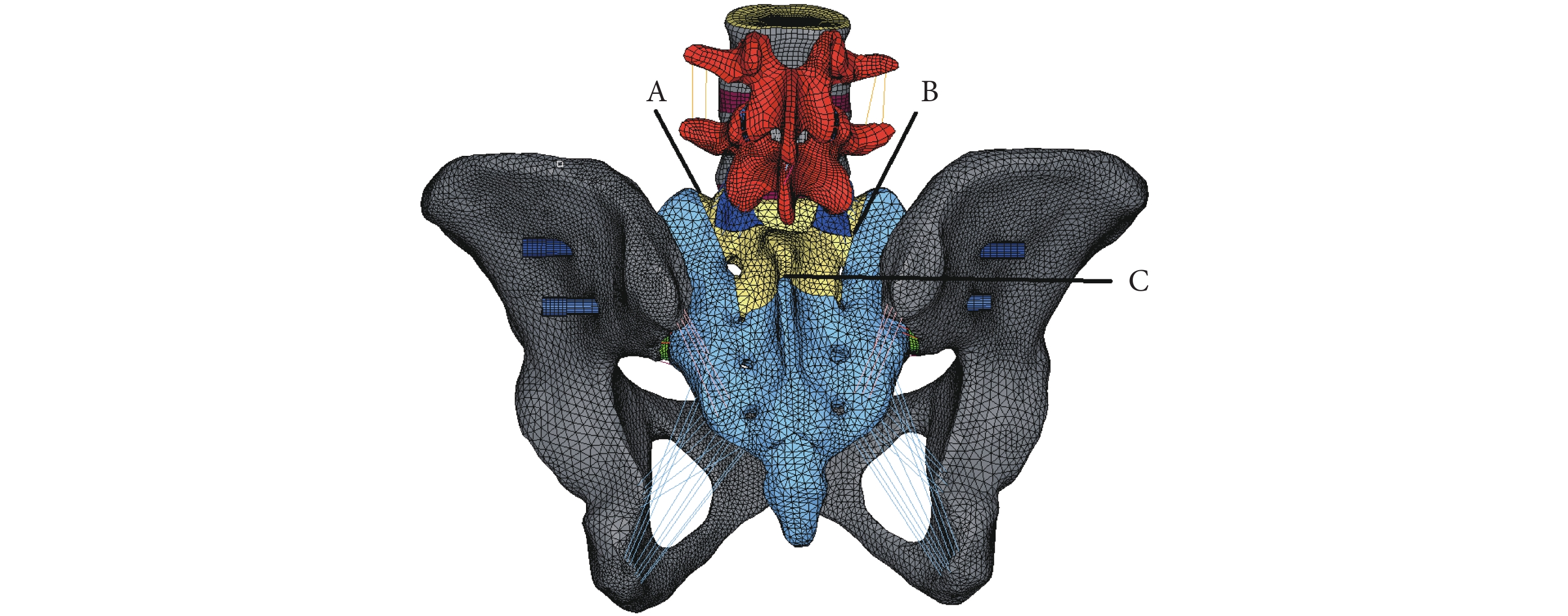

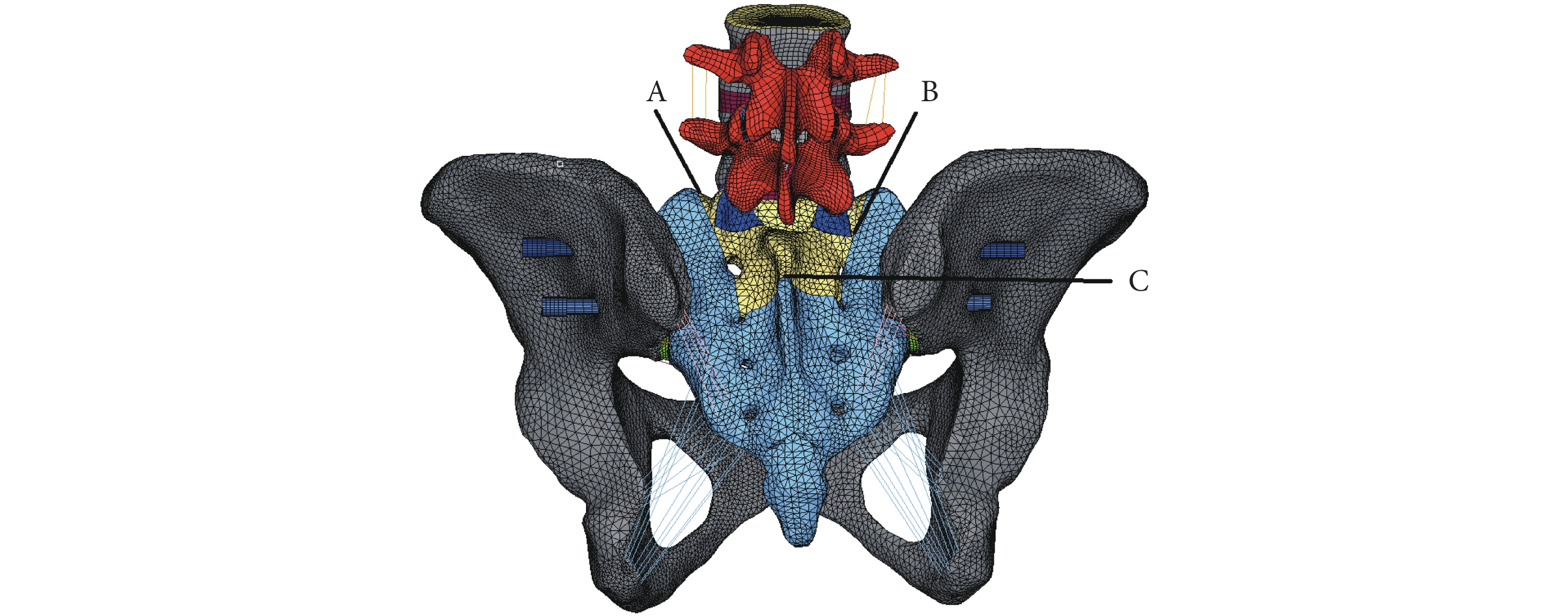

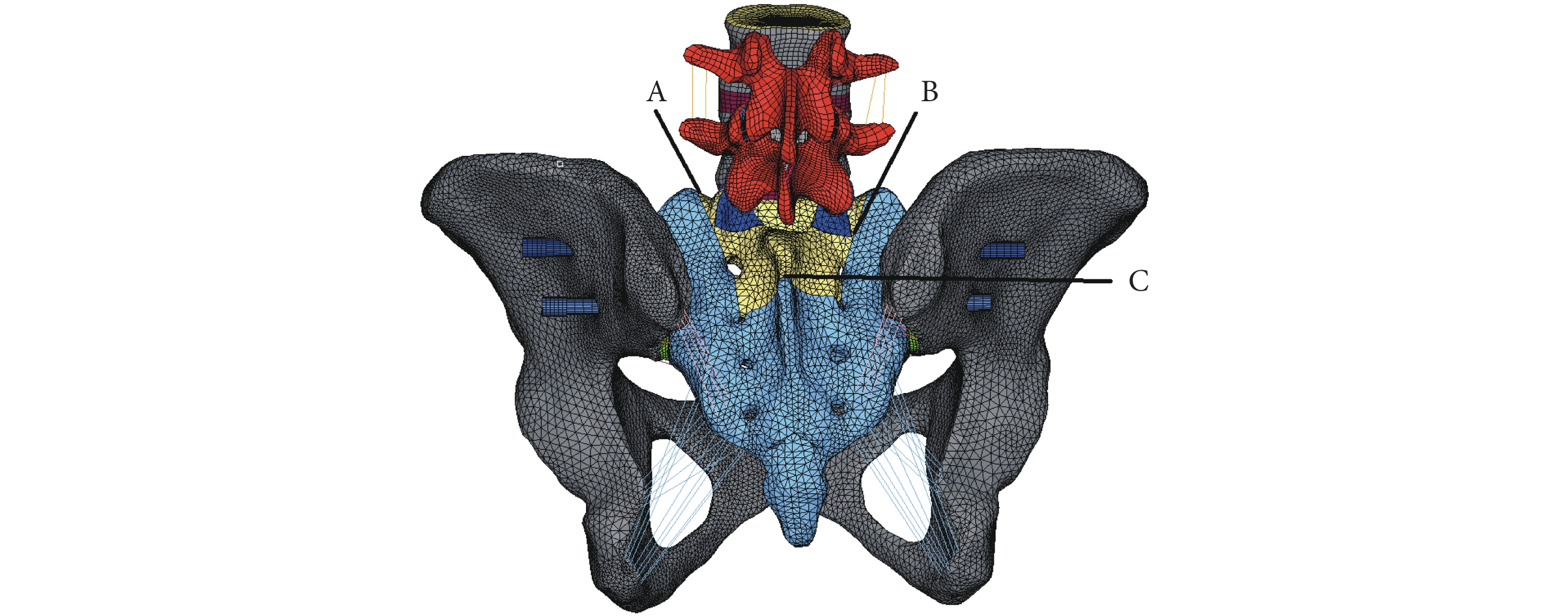

1.5 測量骨折縫隙分離值

未施加載荷前,對采用上述三種不同固定方式固定的骨折模型,在其骨折面處均需標記相同的三個點,分別是位于骨折線左上方點 A、位于骨折線右后方點 B 和位于水平骨折線后方點 C,如圖 3 所示。由于施加載荷后,在骨折面處會產生相對滑動,從而在骨折面會產生骨折縫隙分離值,即分別測量與點 A 所對應的點 A1、A2;與點 B 所對應的點 B1、B2;與點 C 所對應的點 C1、C2 之間的距離。

圖3

U 型骶骨骨折測量的原始點

Figure3.

Original points of U-shaped sacral fracture measurement

圖3

U 型骶骨骨折測量的原始點

Figure3.

Original points of U-shaped sacral fracture measurement

2 結果

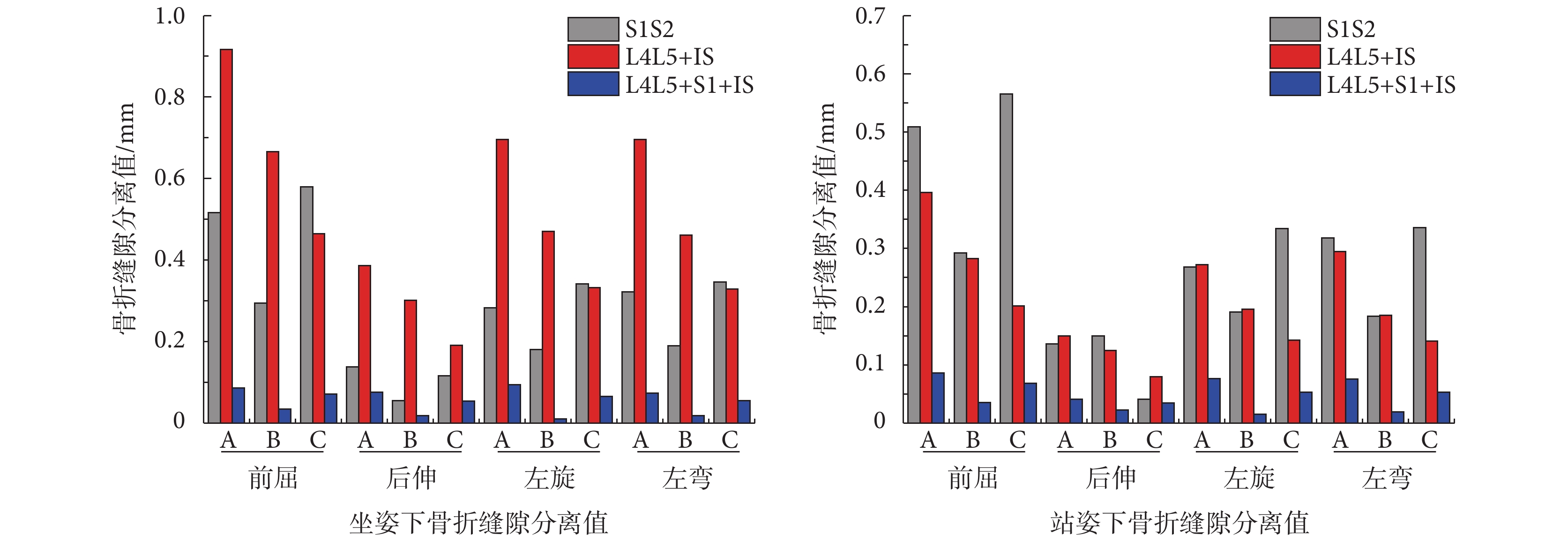

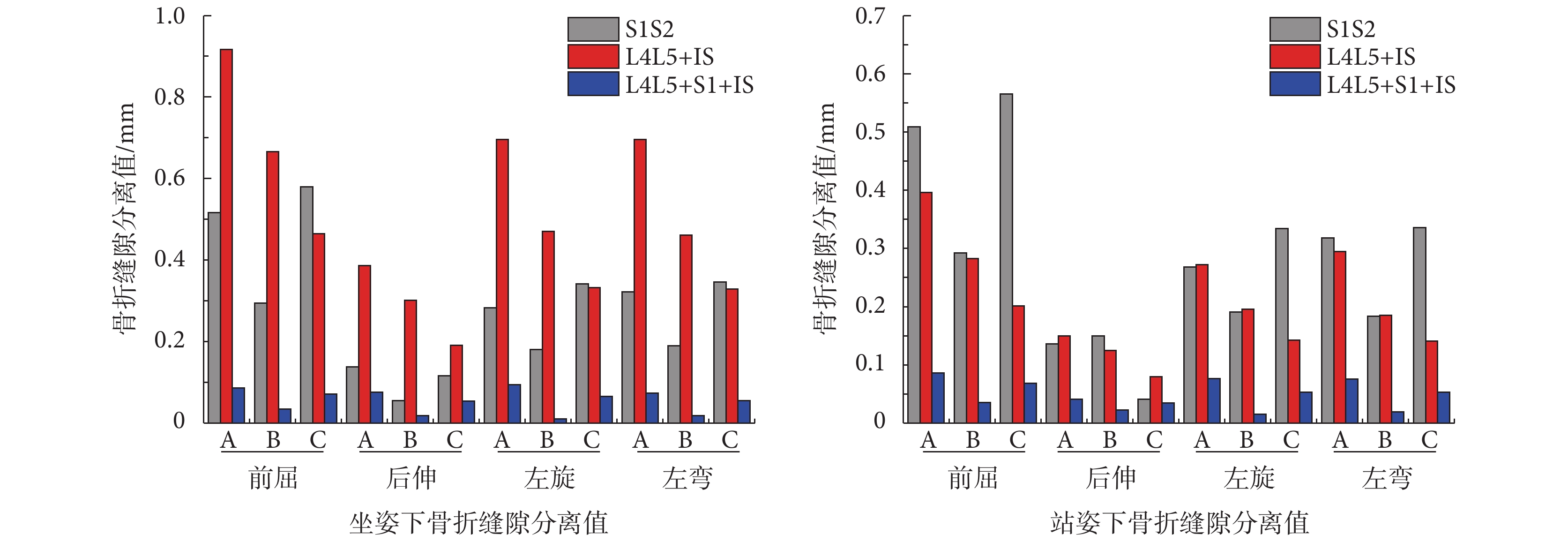

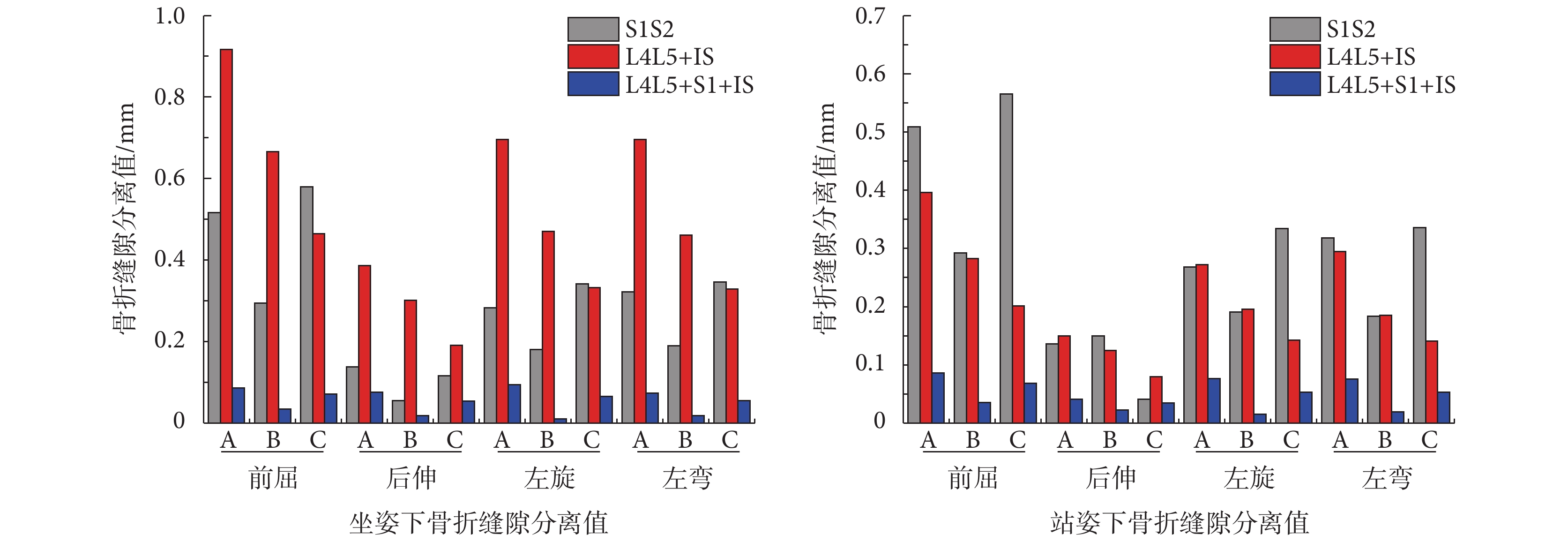

2.1 骨折縫隙分離值

施加本文所述載荷后,在骨折面,點 A、B、C 產生的骨折縫隙分離值如圖 4、圖 5 所示,其中圖 4 為變形系數擴大 5 倍的狀態。

圖4

三種固定方式坐姿狀態下前屈產生的骨折縫隙分離圖

Figure4.

Fracture gap separation diagram produced by anterior flexion in sitting position using three different fixation methods methods

圖4

三種固定方式坐姿狀態下前屈產生的骨折縫隙分離圖

Figure4.

Fracture gap separation diagram produced by anterior flexion in sitting position using three different fixation methods methods

圖5

不同加載方式位于坐姿和站姿狀態下產生的骨折縫隙分離值

Figure5.

Fracture gap separation values generated by different loading methods in sitting and standing positions

圖5

不同加載方式位于坐姿和站姿狀態下產生的骨折縫隙分離值

Figure5.

Fracture gap separation values generated by different loading methods in sitting and standing positions

2.2 骨折固定模型的最大應力值

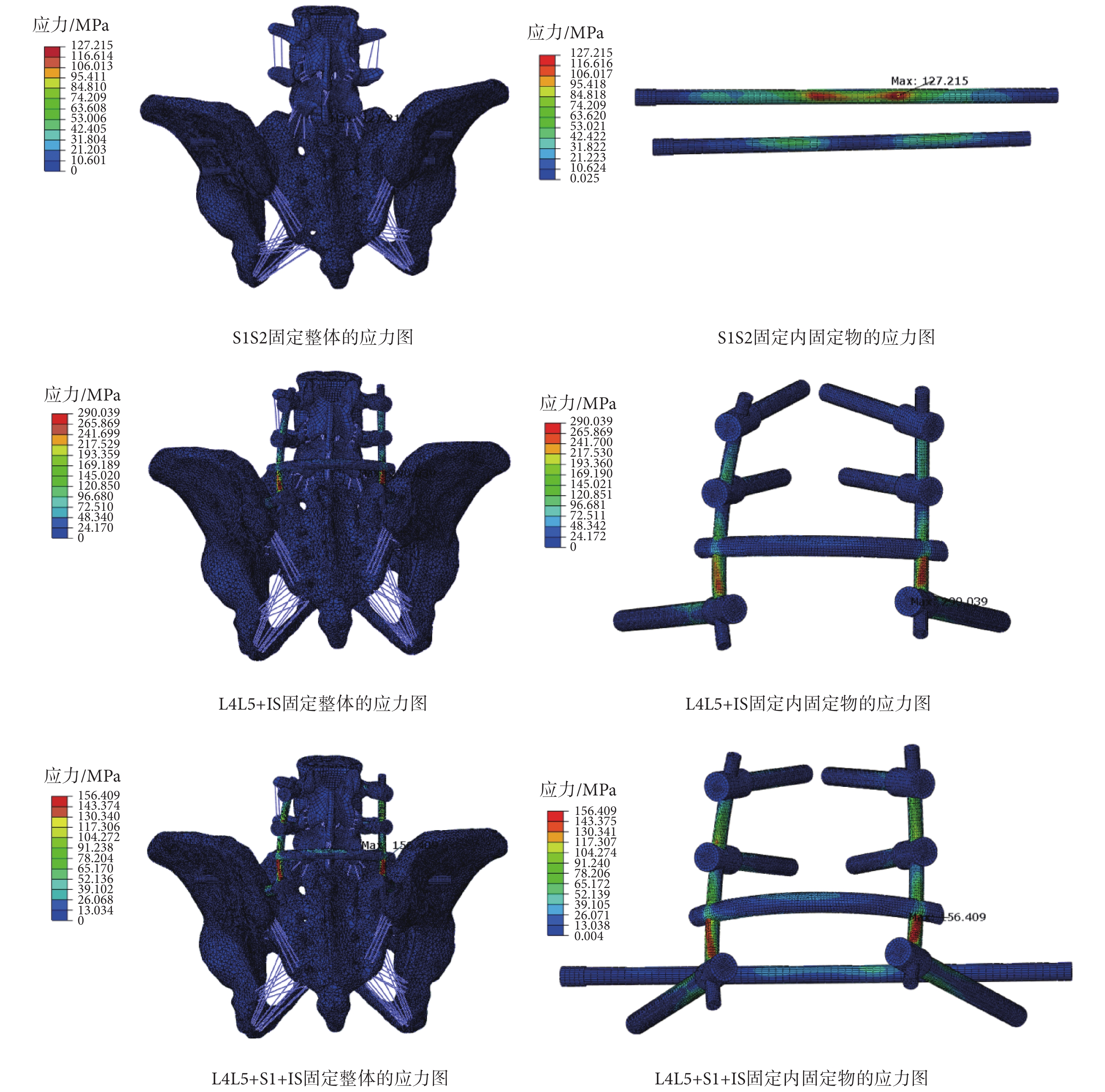

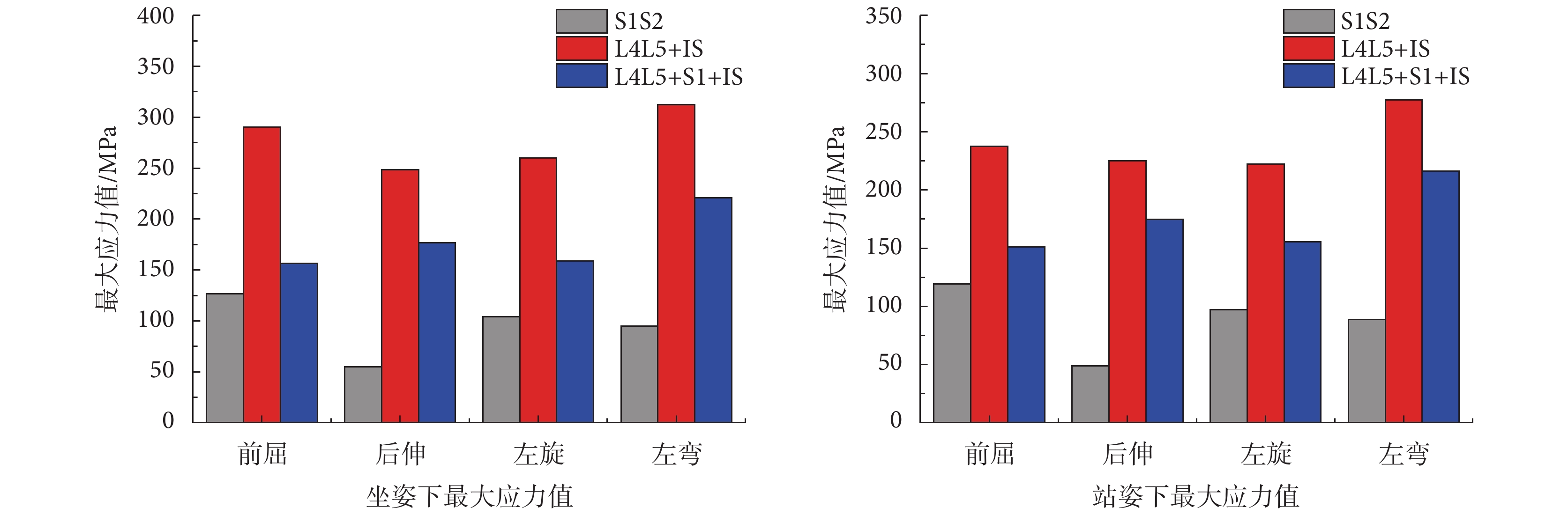

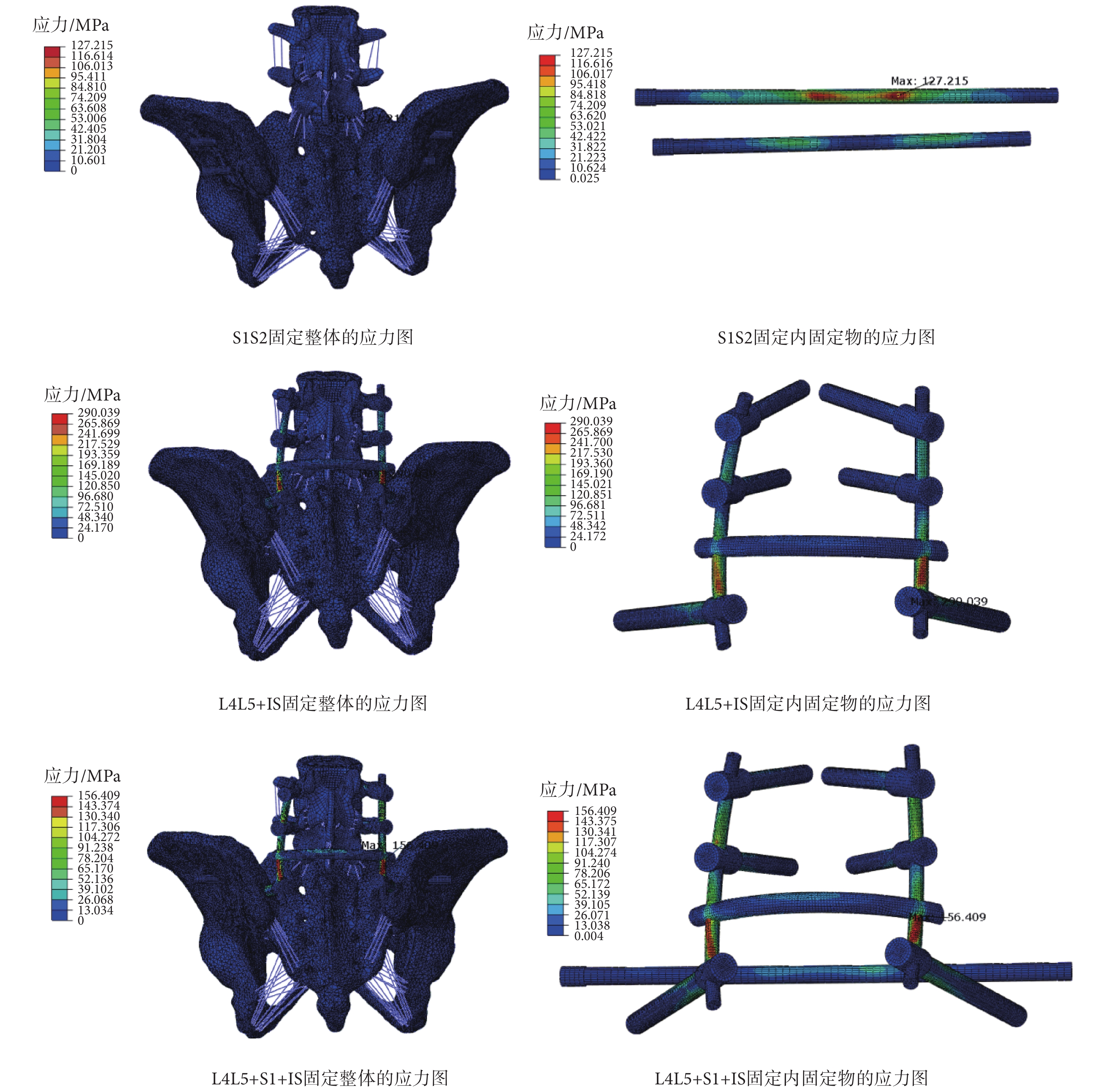

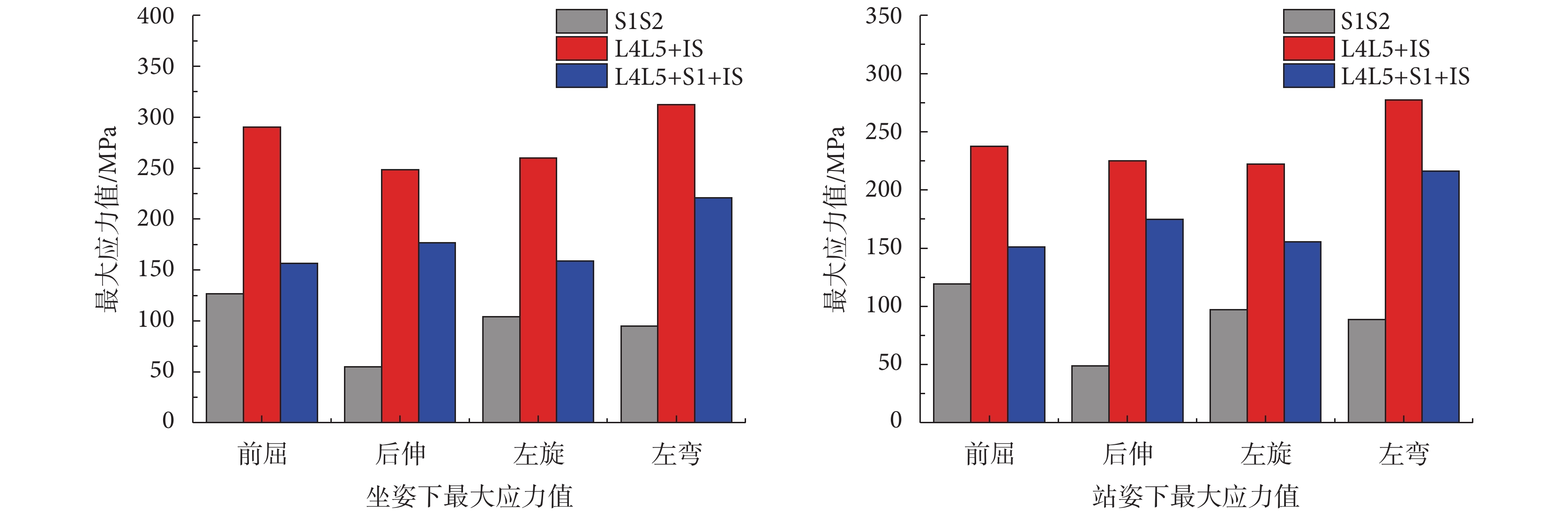

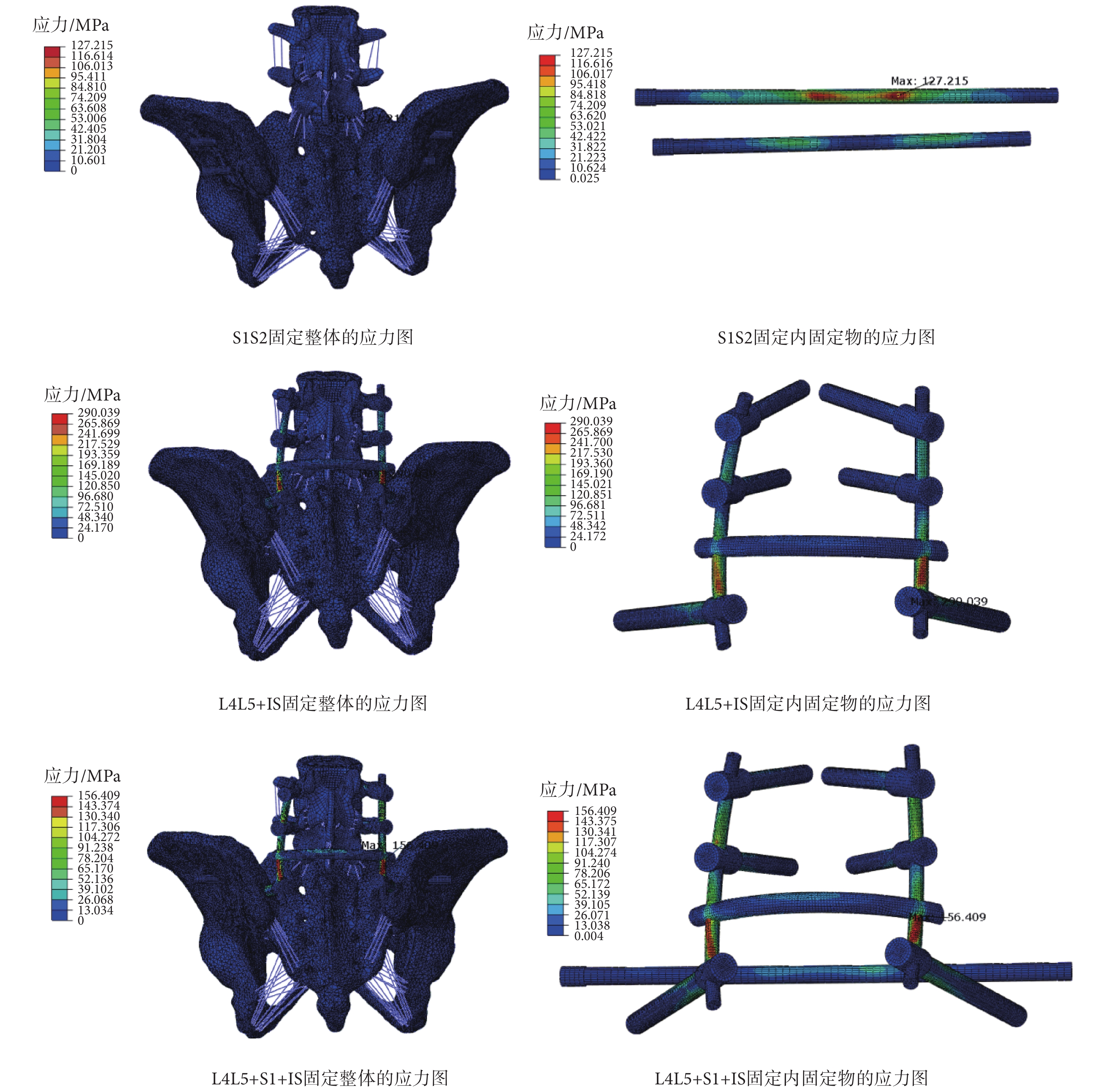

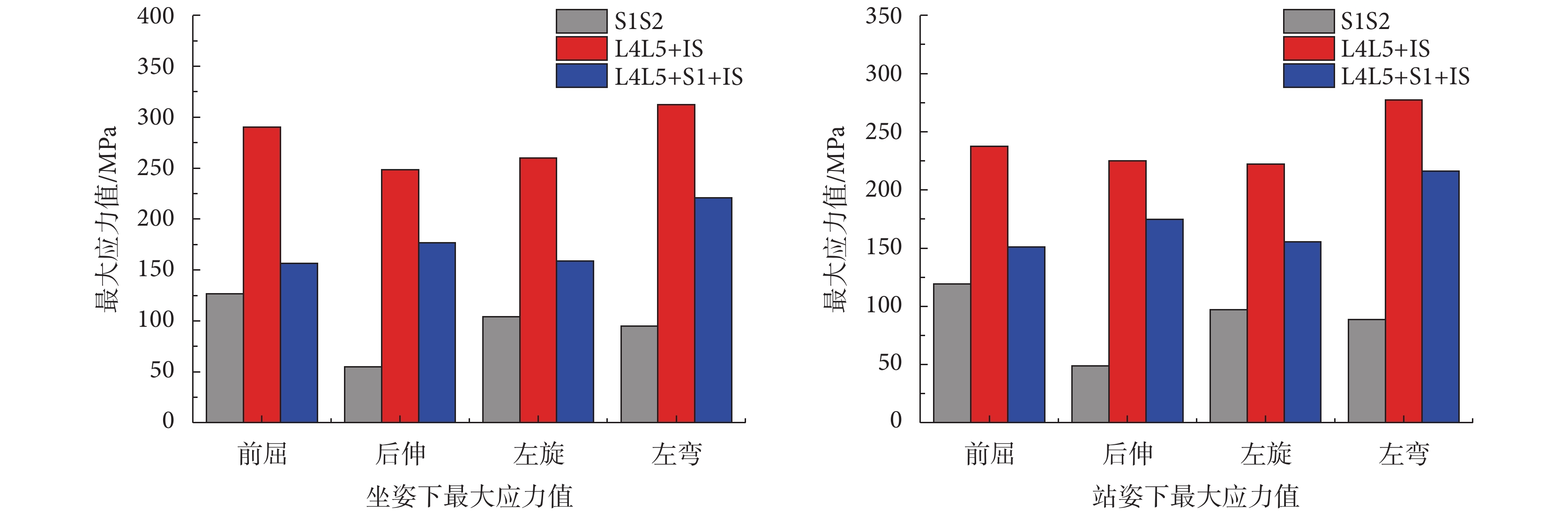

針對采用上述三種不同固定方式固定的 U 型骶骨骨折模型,在 L4 上表面施加 400 N 豎直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、軸向旋轉—左旋、軸向側彎—左彎)后,產生的最大應力均在內固定物處。因為本文采用的是仿真方案,因此隨機選取三種固定方式坐姿狀態下前屈的最大應力值云圖,如圖 6 所示。所有不同的加載方式在坐姿和站姿下產生的最大應力值,如圖 7 所示。

圖6

三種固定方式坐姿狀態下前屈的最大應力值

Figure6.

Maximum stress values of anterior flexion in sitting position using three different fixation methods

圖6

三種固定方式坐姿狀態下前屈的最大應力值

Figure6.

Maximum stress values of anterior flexion in sitting position using three different fixation methods

圖7

不同加載方式的最大應力值

Figure7.

Maximum stress values of different loading methods

圖7

不同加載方式的最大應力值

Figure7.

Maximum stress values of different loading methods

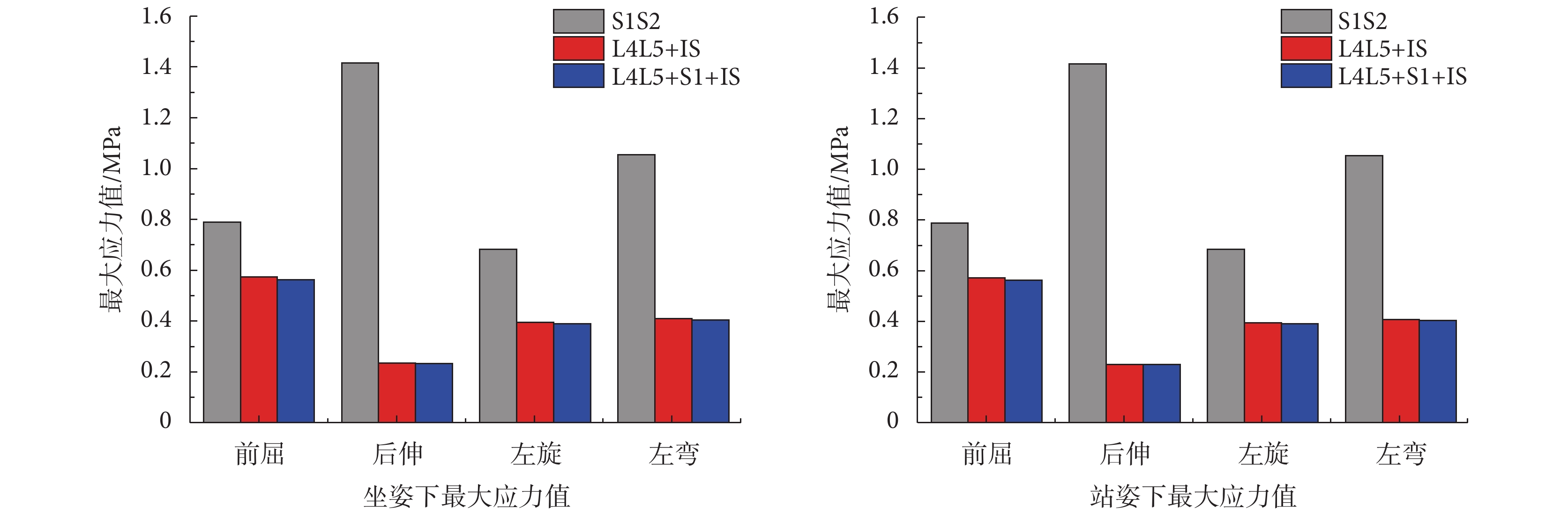

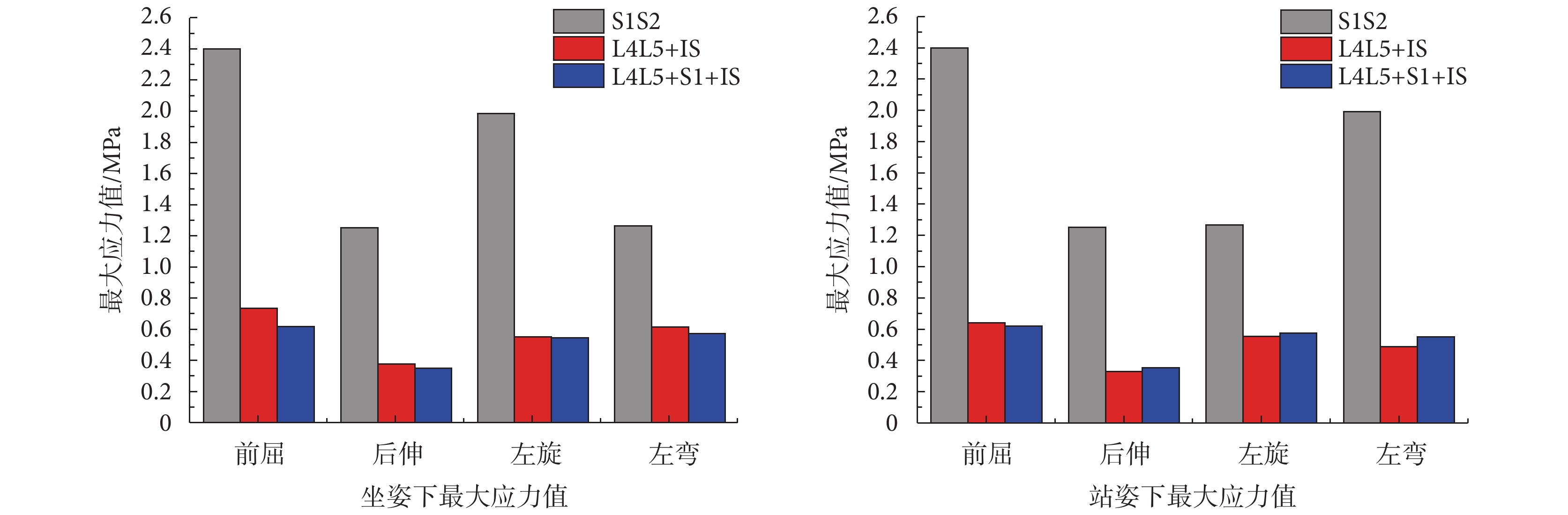

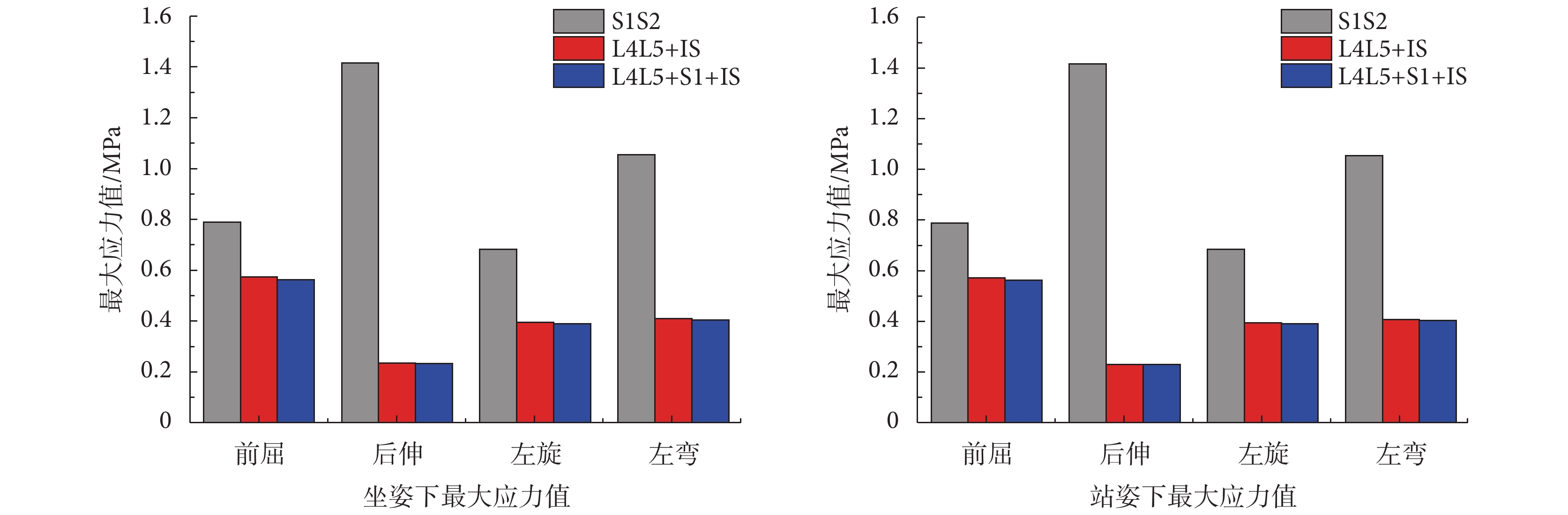

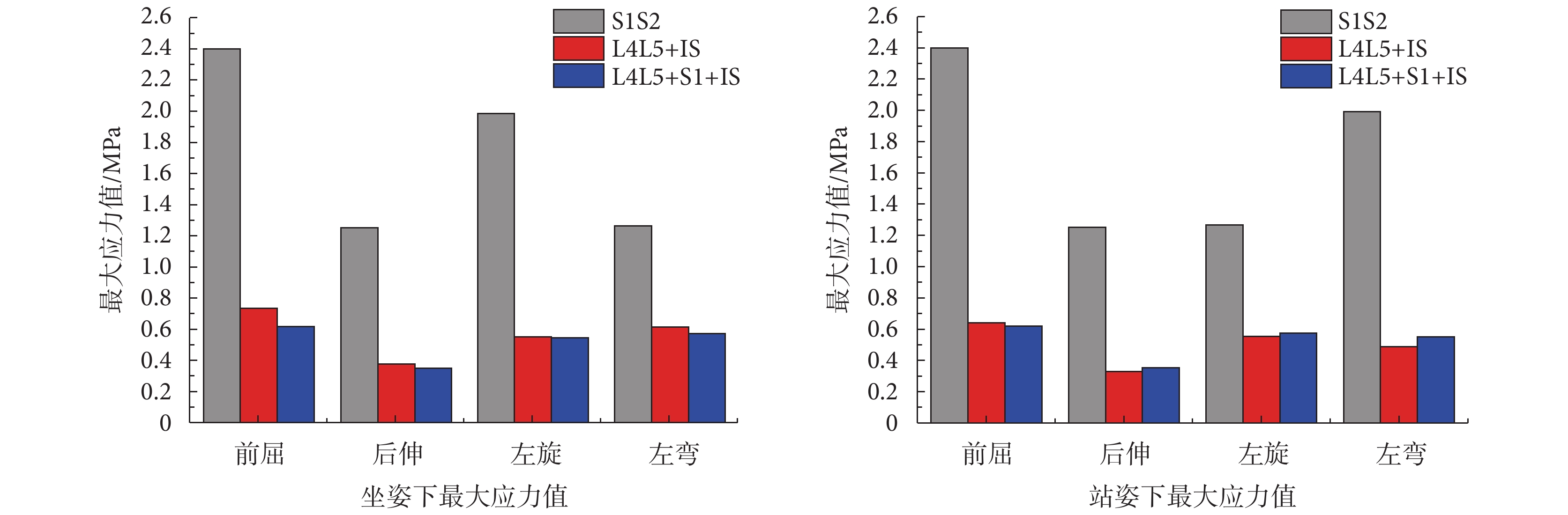

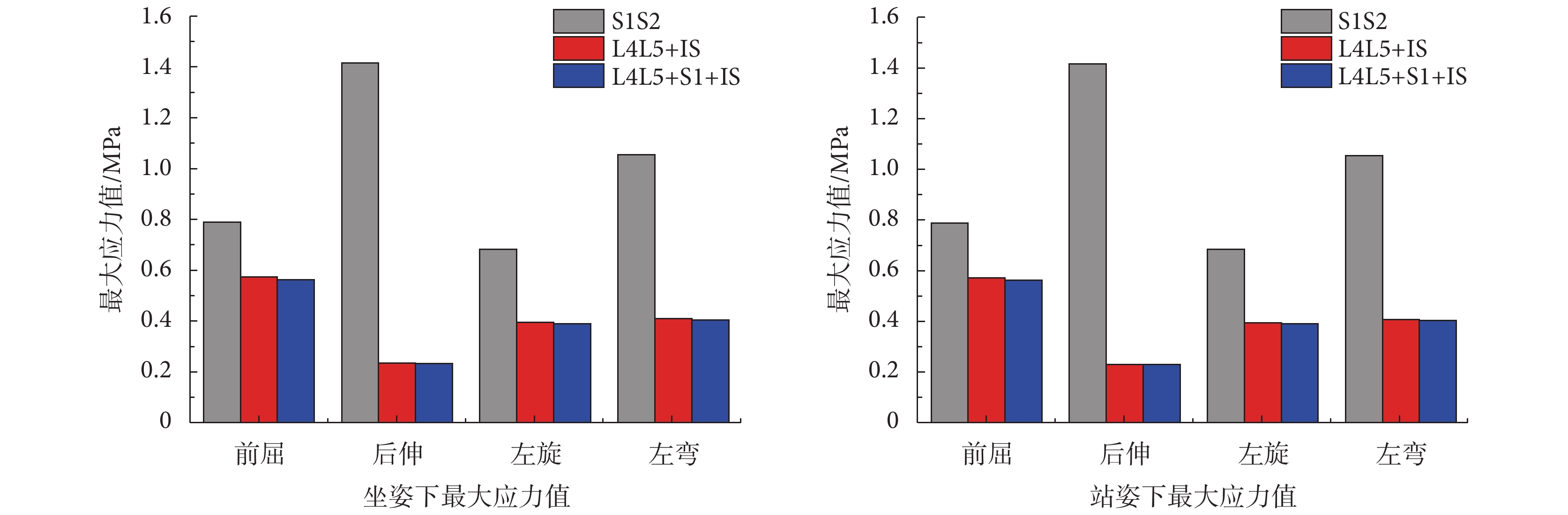

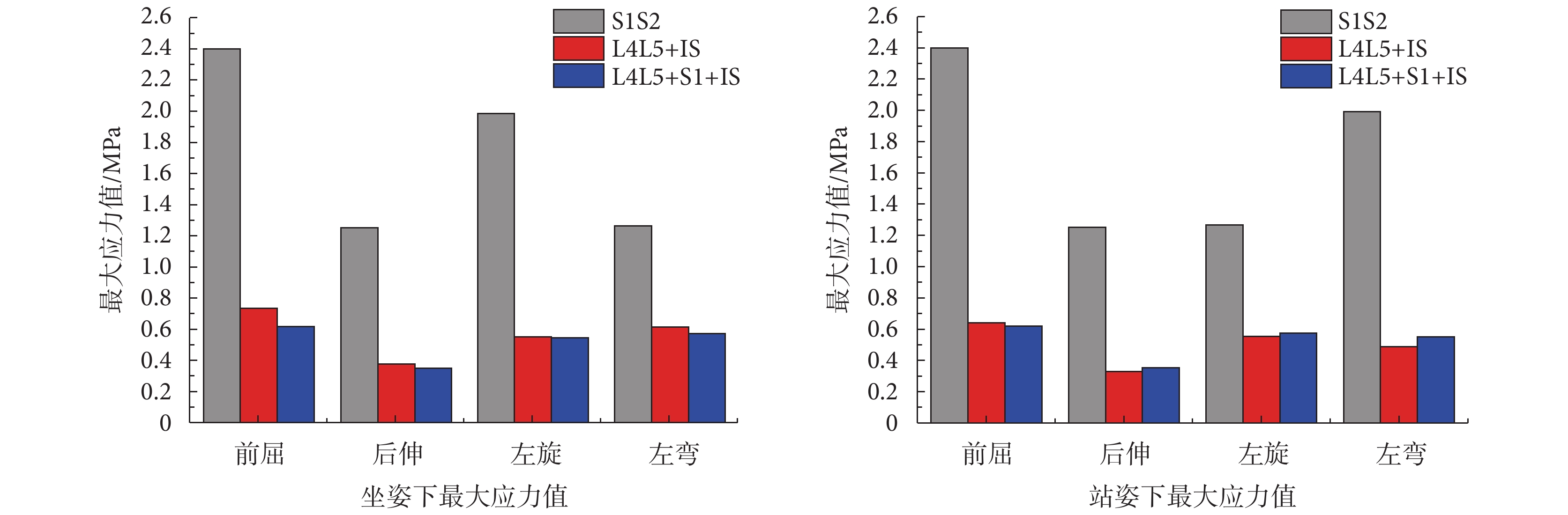

2.3 腰椎間盤的最大應力值

針對上述三種不同方式固定的 U 型骶骨骨折模型,在 L4 上表面施加 400 N 豎直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、軸向旋轉—左旋、軸向側彎—左彎)后,在 L4L5 之間的椎間盤產生的最大應力值如圖 8 所示,在第五腰椎與骶骨上表面(L5S1)之間椎間盤產生的最大應力值如圖 9 所示。

圖8

L4L5 椎間盤最大應力值

Figure8.

L4L5 maximum stress value of L4L5 intervertebral disc

圖8

L4L5 椎間盤最大應力值

Figure8.

L4L5 maximum stress value of L4L5 intervertebral disc

圖9

L5S1 椎間盤最大應力值

Figure9.

L5S1 maximum stress value of L4L5 intervertebral disc

圖9

L5S1 椎間盤最大應力值

Figure9.

L5S1 maximum stress value of L4L5 intervertebral disc

3 討論

傳統治療骶骨骨折常采用骶髂螺釘進行固定,但相關報道證明采用骶髂螺釘進行固定并不能很好地治療骶骨骨折[4-6]。從生物力學角度看,腰椎骨盆固定可以將體重從脊柱沿椎弓根系統及髂骨翼螺釘轉移到髂骨中,從而避免了載荷過度施加于骨折處,促進了骨折愈合[5]。多篇文獻報道采用腰椎–骨盆固定 U 型骶骨骨折能夠提供多平面的穩定性,髂骨翼螺釘和橫聯(連接左右連接棒的固定件)能夠提供水平方向的穩定性,L4–L5 椎弓根螺釘 + 左右連接棒能夠提供豎直方向的穩定性[7-8, 16],其中文獻[7-8, 12]采用的腰椎–骨盆固定方法均沒有使用 S1 貫穿螺釘。本文針對 U 型骶骨骨折采用三種固定方式進行固定,并對 L4 上表面施加 400 N 豎直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、軸向旋轉—左旋、側彎—左彎)后,由圖 5 可知,相同載荷作用下,無論是坐姿還是站姿,采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定的骶骨骨折受力后產生的骨折縫隙值遠遠小于采用 L4L5 + IS 進行固定的骶骨骨折產生的骨折縫隙分離值。此外,內固定物能夠承受的最大應力是反映其安全性能的標準之一,所承受的最大應力越大,越容易導致內固定物的破壞以及固定失效。由圖 7 可以看出,相同載荷作用下,無論是坐姿還是站姿,采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定的骶骨骨折在內固定物產生的最大應力值均小于采用 L4L5 + IS 進行固定骶骨骨折在內固定物產生的最大應力值。同樣,椎間盤承受應力的大小是手術好壞的一個重要指標,椎間盤承受的最大應力越大,越容易導致腰椎間盤退變,從而引發下腰痛等癥狀[29-30],由圖 8、圖 9 可以看出,相同載荷作用下,無論是坐姿還是站姿,采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定的骶骨骨折在椎間盤產生的最大應力值與采用 L4L5 + IS 進行固定骶骨骨折在椎間盤產生的最大應力值差別不大。由于 S1 貫穿螺釘的存在,使得骶骨骨折區域與周圍的骶骨有效的固定在一起,加強了水平方向的固定。由此可以看出,包含 S1 貫穿螺釘的腰椎—骨盆固定方法的生物力學特性高于沒有 S1 貫穿螺釘的腰椎—骨盆固定方法的生物力學特性。

針對本文提出的 S1S2 固定方式,由圖 5 可知,相同載荷作用下,無論是坐姿還是站姿,采用 S1S2 固定的骶骨骨折產生的骨折縫隙值遠大于采用 L4L5 + S1 + IS 固定的骶骨骨折產生的骨折縫隙分離值。由圖 7 可以看出,相同載荷作用下,無論是坐姿還是站姿,兩種固定方式在前屈和左旋的作用力下,產生的最大應力值的差別較小,而在后伸或左彎作用力下產生的最大應力值的差別較大,因此對于采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定骶骨骨折的患者,建議術后減少后伸和側彎活動。此外,由圖 8、圖 9 可以看出,采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定的骶骨骨折在椎間盤產生的最大應力值遠小于采用 S1S2 進行固定骶骨骨折在椎間盤產生的最大應力值。由此可知,采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定的骶骨骨折的生物力學特性優于采用 S1S2 固定的骶骨骨折的生物力學特性。

然而,采用腰椎—骨盆固定治療 U 型骶骨骨折也存在一些不足,相關論文報道術后引起的創傷大,少數患者會伴有感染發生[7, 16],因此在采用 L4L5 + S1 + IS 治療過程中,需要注意傷口感染。此外,由于采用腰椎—骨盆固定,會限制腰椎和骶骨的活動度,從而帶來下腰部疼痛,相關報道建議在骨折愈合的 8~12 月間應取出內植入物[18]。

4 結論

本研究建立了 U 型骶骨骨折的有限元模型,對其三種手術固定后的生物力學行為進行了研究。L4L5 + S1 + IS 在生物力學指標上綜合考慮比較后較優于其他兩種固定方式,因此建議對于治療 U 型骶骨骨折的患者,可以優先考慮采用 L4L5 + S1 + IS 固定方式進行固定。

引言

骶骨骨折常發生于高空墜落、車禍等事故中,約占骨盆骨折的 17%~30%[1]。按照骨折線位置的不同可將骶骨骨折分為 H 型、U 型、T 型及人字型骨折[2]。由于骶骨骨折的種類繁多,每種骶骨骨折的治療方案眾多,因而導致現階段對骶骨骨折的治療方案尚未統一。如果治療不當,將導致創傷性脊柱—骨盆分離(traumatic spine pelvic dissociation),從而使骨盆以及腰椎的穩定性受到影響[3-4],臨床上常表現為由骨折近端嚴重滑脫(high-grade spondylolisthesis)所導致的腰骶部畸形、骨盆后環明顯失穩及混合型神經功能損害[2-3]。此外,骶骨骨折常伴有腰骶叢神經損傷,發生的概率為 94.3%,后者為患者后期致殘的主要原因[5]。

U 型骶骨骨折是一種特殊的骶骨骨折,臨床表現為骶骨雙側縱行骨折合并橫行骨折[6],多數患者為自殺性跳樓骨折,因此又將其稱為“自殺性骨折”,這種骨折損傷導致脊柱和骶骨中上部與骨盆分離。由于此類骨折的發生率較低,約占骶骨骨折的 2.1%[6],臨床醫生缺乏治療經驗且治療較為復雜,因此導致近年來外科手術的治療方案仍存在較大爭議[7]。Keating 等[8]對 35 例患有骶骨骨折的患者采用骶髂螺釘進行固定,術后有 15 例(44 %)患者出現畸形愈合。張偉等[5]采用骶髂螺釘對患有縱向骶骨骨折的患者進行治療,術后容易出現復位丟失和固定失效現象。Zhao 等[9]建立了四種骶骨骨折的有限元模型,分別采用骶髂螺釘與貫穿螺釘對其進行固定,發現采用貫穿螺釘進行固定的骶骨有限元模型的穩定性大于采用骶髂螺釘固定的骶骨有限元模型的穩定性。此外,K?ch 等[10]于 1994 年首先報告了采用椎弓根螺釘與髂骨翼螺釘進行治療縱向骶骨骨折的患者,并提出脊柱—骨盆固定(spinopelvic fixation)。Schildhauer 等[11]在此基礎上進一步提出三角固定的概念,即在整個裝置上增加橫向固定(連接左右串聯 L4–L5 椎弓根螺釘與髂骨翼螺釘連接棒的固定件),能夠進一步增加其固定的穩定性。Berber 等[12]通過生物力學實驗證明,對患有骶骨骨折的患者,采用腰椎—骨盆固定方法進行固定,能夠為骨折部位提供足夠的強度和穩定性,術后即刻負重。然而,目前尚未發現針對 U 型骶骨骨折,將采用骶髂螺釘固定與采用腰椎—骨盆固定兩種不同方式的生物力學性能進行對比的研究,因此本文結合目前臨床應用較為廣泛的骶骨骨折治療方案[2, 5, 8-18],提出以下三種固定方式:① S1S2 貫穿螺釘(S1S2);② L4–L5 椎弓根螺釘 + 髂骨翼螺釘(L4L5 + IS);③ L4–L5 椎弓根螺釘 + S1 貫穿螺釘 + 髂骨翼螺釘(L4L5 + S1 + IS)。然后,根據實際受力情況采用有限元法模擬前屈、后伸、軸向旋轉—左旋、軸向側彎—左彎時內固定物的受力情況,并分析受力后在骨折面產生的骨折縫隙分離值的大小,進而比較三種內固定方式固定后的生物力學性能的差異,從而為臨床手術提供一定的參考。

1 材料與方法

1.1 有限元模型的構建

本文選用的有限元模型節選至本課題組以前建立并經過有效性驗證的完整腰椎骨盆模型的部分節段:第四腰椎—第五腰椎(L4–L5)及骨盆節段[19],方法如下:基于一名健康女性(165 cm,65 kg,35 歲)的 L4–L5 及骨盆的微計算機斷層掃描圖像(micro-computer tomography,micro-CT)獲取模型的邊界信息(此 micro-CT 圖像由天津醫院—脊柱外科一病區提供,本課題組已授權可以使用該數據),然后利用此邊界構建完整的 L4–L5 及骨盆模型。其中,L4–L5 節段包括:皮質骨、松質骨、后部結構、上下終板、軟骨、髓核、纖維環以及黃韌帶(ligamentum flavum,LF)、橫突間韌帶(intertransverse ligament,ITL)、棘間韌帶(interspinous ligament,ISL)、棘上韌帶(supraspinous ligament,SSL)、關節囊韌帶(zygapophyseal joint capsules ligament,ZCL)、前縱韌帶(anterior longitudinal ligament,ALL)和后縱韌帶(posterior longitudinal ligament,PLL),其中髓核占椎間盤總量的 40%~50%[20];骨盆,包括:皮質骨、松質骨、恥骨聯合、骶髂軟骨以及骶髂前韌帶(anterior sacroiliac ligament,ASL)、骶髂后韌帶(長)(long posterior sacroiliac ligament,LPSL)、骶髂后韌帶(短)(short posterior sacroiliac ligament,SPSL)、骶棘韌帶(sacrospinous ligament,SSL)、骶結節韌帶(sacrotuberous ligament,STL)、恥骨弓狀韌帶(arcuate pubic ligament,APL)、髂腰韌帶(iliolumbar ligament,ILL)等組成,所有韌帶被賦予只能承受拉力。

對于 L4–L5 模型,皮質骨與終板均采用殼單元來模擬,并賦予其 0.5 mm 的厚度,松質骨和后部結構采用四面體和五面體單元劃分。對于骨盆模型,皮質骨和終板采用殼單元來模擬,同時賦予左髂骨、右髂骨 0.45 mm 的厚度以及骶骨 1.0 mm 的厚度[21-23],松質骨采用四面體和五面體單元劃分,恥骨聯合采用六面體單元劃分。骶骨軟骨與髂骨軟骨的厚度比為 2:1,其中骶骨軟骨厚度為 1.8 mm,髂骨軟骨厚度為 0.9 mm,兩者之間的間距為 0.3 mm[23]。在整個模型中,纖維環、髓核使用六面體單元劃分,軟骨采用五面體和六面體單元劃分,韌帶采用一維單元劃分,并賦予其相應的橫截面積。正常腰椎骨盆模型和 U 型腰椎骨盆骨折模型的有限元圖形分別如圖 1 所示。本文按照骨折線將骶骨采用藍色和黃色兩個不同的顏色區分,由于在骶骨骨折的同時,髂腰韌帶以及骶髂后韌帶也伴隨斷裂,因此去除了髂腰韌帶以及骶髂后韌帶。

圖1

有限元分析模型

Figure1.

Finite element analysis model

圖1

有限元分析模型

Figure1.

Finite element analysis model

1.2 內固定物的建立

本文所選用的三種內固定的材料屬性均為鈦合金,其中 S1 貫穿螺釘的長度為 180 mm,直徑為 6.5 mm;S2 貫穿螺釘的長度為 160 mm,直徑為 6.5 mm;左右髂骨翼螺釘的長度為 80 mm,直徑為 8 mm;L4–L5 椎弓根螺釘的長度為 45 mm,直徑為 6.5 mm;串聯 L4–L5 椎弓根螺釘和髂骨翼螺釘的連接棒直徑為 5 mm,連接左右連接棒的橫聯直徑為 7 mm。

1.3 模型的材料屬性

根據查閱的文獻[24-26],L4–L5 和骨盆的材料屬性如表 1、表 2 所示。由于采用不同方式固定的模型的松質骨、皮質骨、后部結構以及螺釘的單元數量不一致,因此表 1、表 2 中僅列出正常的腰椎骨盆有限元模型的單元數量。

1.4 模型的載荷、邊界條件設置

對 U 型骶骨骨折模型的 L4 上表面施加 400 N 豎直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、軸向旋轉—左旋、軸向側彎—左彎),分別模擬人體位于坐姿或站姿,進行前屈、后伸、軸向旋轉—左旋或軸向側彎—左彎等活動時,人體自身體重施加于整個人體的受力狀態[27-28]。該載荷通過施加在 L4 上終板中心位置且與上終板表面耦合的作用點來實現,同時分別對左右髂骨坐骨結節面處節點和髖臼處節點的 6 個自由度進行約束,模擬坐姿和站姿狀態下的約束邊界,如圖 2 所示。所有網格劃分、材料屬性的定義、接觸屬性的定義、載荷以及邊界條件的施加均在有限元前處理軟件 Hypermesh(Hyperwork Inc.,美國)進行,其中軟骨與軟骨之間采用面—面接觸、骨折面之間采用點—面接觸、螺釘與骨面之間采用綁定約束、螺釘與連接棒之間采用綁定接觸。仿真計算全部在有限元軟件 ABAQUS(ABAQUS Inc.,法國)進行。

圖2

有限元模型的約束邊界

Figure2.

Boundary constraint of the finite element model

圖2

有限元模型的約束邊界

Figure2.

Boundary constraint of the finite element model

1.5 測量骨折縫隙分離值

未施加載荷前,對采用上述三種不同固定方式固定的骨折模型,在其骨折面處均需標記相同的三個點,分別是位于骨折線左上方點 A、位于骨折線右后方點 B 和位于水平骨折線后方點 C,如圖 3 所示。由于施加載荷后,在骨折面處會產生相對滑動,從而在骨折面會產生骨折縫隙分離值,即分別測量與點 A 所對應的點 A1、A2;與點 B 所對應的點 B1、B2;與點 C 所對應的點 C1、C2 之間的距離。

圖3

U 型骶骨骨折測量的原始點

Figure3.

Original points of U-shaped sacral fracture measurement

圖3

U 型骶骨骨折測量的原始點

Figure3.

Original points of U-shaped sacral fracture measurement

2 結果

2.1 骨折縫隙分離值

施加本文所述載荷后,在骨折面,點 A、B、C 產生的骨折縫隙分離值如圖 4、圖 5 所示,其中圖 4 為變形系數擴大 5 倍的狀態。

圖4

三種固定方式坐姿狀態下前屈產生的骨折縫隙分離圖

Figure4.

Fracture gap separation diagram produced by anterior flexion in sitting position using three different fixation methods methods

圖4

三種固定方式坐姿狀態下前屈產生的骨折縫隙分離圖

Figure4.

Fracture gap separation diagram produced by anterior flexion in sitting position using three different fixation methods methods

圖5

不同加載方式位于坐姿和站姿狀態下產生的骨折縫隙分離值

Figure5.

Fracture gap separation values generated by different loading methods in sitting and standing positions

圖5

不同加載方式位于坐姿和站姿狀態下產生的骨折縫隙分離值

Figure5.

Fracture gap separation values generated by different loading methods in sitting and standing positions

2.2 骨折固定模型的最大應力值

針對采用上述三種不同固定方式固定的 U 型骶骨骨折模型,在 L4 上表面施加 400 N 豎直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、軸向旋轉—左旋、軸向側彎—左彎)后,產生的最大應力均在內固定物處。因為本文采用的是仿真方案,因此隨機選取三種固定方式坐姿狀態下前屈的最大應力值云圖,如圖 6 所示。所有不同的加載方式在坐姿和站姿下產生的最大應力值,如圖 7 所示。

圖6

三種固定方式坐姿狀態下前屈的最大應力值

Figure6.

Maximum stress values of anterior flexion in sitting position using three different fixation methods

圖6

三種固定方式坐姿狀態下前屈的最大應力值

Figure6.

Maximum stress values of anterior flexion in sitting position using three different fixation methods

圖7

不同加載方式的最大應力值

Figure7.

Maximum stress values of different loading methods

圖7

不同加載方式的最大應力值

Figure7.

Maximum stress values of different loading methods

2.3 腰椎間盤的最大應力值

針對上述三種不同方式固定的 U 型骶骨骨折模型,在 L4 上表面施加 400 N 豎直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、軸向旋轉—左旋、軸向側彎—左彎)后,在 L4L5 之間的椎間盤產生的最大應力值如圖 8 所示,在第五腰椎與骶骨上表面(L5S1)之間椎間盤產生的最大應力值如圖 9 所示。

圖8

L4L5 椎間盤最大應力值

Figure8.

L4L5 maximum stress value of L4L5 intervertebral disc

圖8

L4L5 椎間盤最大應力值

Figure8.

L4L5 maximum stress value of L4L5 intervertebral disc

圖9

L5S1 椎間盤最大應力值

Figure9.

L5S1 maximum stress value of L4L5 intervertebral disc

圖9

L5S1 椎間盤最大應力值

Figure9.

L5S1 maximum stress value of L4L5 intervertebral disc

3 討論

傳統治療骶骨骨折常采用骶髂螺釘進行固定,但相關報道證明采用骶髂螺釘進行固定并不能很好地治療骶骨骨折[4-6]。從生物力學角度看,腰椎骨盆固定可以將體重從脊柱沿椎弓根系統及髂骨翼螺釘轉移到髂骨中,從而避免了載荷過度施加于骨折處,促進了骨折愈合[5]。多篇文獻報道采用腰椎–骨盆固定 U 型骶骨骨折能夠提供多平面的穩定性,髂骨翼螺釘和橫聯(連接左右連接棒的固定件)能夠提供水平方向的穩定性,L4–L5 椎弓根螺釘 + 左右連接棒能夠提供豎直方向的穩定性[7-8, 16],其中文獻[7-8, 12]采用的腰椎–骨盆固定方法均沒有使用 S1 貫穿螺釘。本文針對 U 型骶骨骨折采用三種固定方式進行固定,并對 L4 上表面施加 400 N 豎直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、軸向旋轉—左旋、側彎—左彎)后,由圖 5 可知,相同載荷作用下,無論是坐姿還是站姿,采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定的骶骨骨折受力后產生的骨折縫隙值遠遠小于采用 L4L5 + IS 進行固定的骶骨骨折產生的骨折縫隙分離值。此外,內固定物能夠承受的最大應力是反映其安全性能的標準之一,所承受的最大應力越大,越容易導致內固定物的破壞以及固定失效。由圖 7 可以看出,相同載荷作用下,無論是坐姿還是站姿,采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定的骶骨骨折在內固定物產生的最大應力值均小于采用 L4L5 + IS 進行固定骶骨骨折在內固定物產生的最大應力值。同樣,椎間盤承受應力的大小是手術好壞的一個重要指標,椎間盤承受的最大應力越大,越容易導致腰椎間盤退變,從而引發下腰痛等癥狀[29-30],由圖 8、圖 9 可以看出,相同載荷作用下,無論是坐姿還是站姿,采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定的骶骨骨折在椎間盤產生的最大應力值與采用 L4L5 + IS 進行固定骶骨骨折在椎間盤產生的最大應力值差別不大。由于 S1 貫穿螺釘的存在,使得骶骨骨折區域與周圍的骶骨有效的固定在一起,加強了水平方向的固定。由此可以看出,包含 S1 貫穿螺釘的腰椎—骨盆固定方法的生物力學特性高于沒有 S1 貫穿螺釘的腰椎—骨盆固定方法的生物力學特性。

針對本文提出的 S1S2 固定方式,由圖 5 可知,相同載荷作用下,無論是坐姿還是站姿,采用 S1S2 固定的骶骨骨折產生的骨折縫隙值遠大于采用 L4L5 + S1 + IS 固定的骶骨骨折產生的骨折縫隙分離值。由圖 7 可以看出,相同載荷作用下,無論是坐姿還是站姿,兩種固定方式在前屈和左旋的作用力下,產生的最大應力值的差別較小,而在后伸或左彎作用力下產生的最大應力值的差別較大,因此對于采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定骶骨骨折的患者,建議術后減少后伸和側彎活動。此外,由圖 8、圖 9 可以看出,采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定的骶骨骨折在椎間盤產生的最大應力值遠小于采用 S1S2 進行固定骶骨骨折在椎間盤產生的最大應力值。由此可知,采用 L4L5 + S1 + IS 進行固定的骶骨骨折的生物力學特性優于采用 S1S2 固定的骶骨骨折的生物力學特性。

然而,采用腰椎—骨盆固定治療 U 型骶骨骨折也存在一些不足,相關論文報道術后引起的創傷大,少數患者會伴有感染發生[7, 16],因此在采用 L4L5 + S1 + IS 治療過程中,需要注意傷口感染。此外,由于采用腰椎—骨盆固定,會限制腰椎和骶骨的活動度,從而帶來下腰部疼痛,相關報道建議在骨折愈合的 8~12 月間應取出內植入物[18]。

4 結論

本研究建立了 U 型骶骨骨折的有限元模型,對其三種手術固定后的生物力學行為進行了研究。L4L5 + S1 + IS 在生物力學指標上綜合考慮比較后較優于其他兩種固定方式,因此建議對于治療 U 型骶骨骨折的患者,可以優先考慮采用 L4L5 + S1 + IS 固定方式進行固定。