本文采用低壓化學氣相沉積(LPCVD)工藝在炭/炭復合材料(C/C)表面制備炭化硅(SiC)涂層以及二氧化硅(SiO2)涂層。通過 C/C、C/C-SiC、C/C-SiO2 這 3 種炭基復合材料的細胞毒性實驗、細胞直接接觸實驗和細胞黏附實驗,考察炭基復合材料的生物相容性。細胞毒性、細胞直接接觸和細胞黏附實驗結果均表明,3 種材料的細胞毒性均合格,生物相容性良好。但材料脫落的顆粒對噻唑藍(MTT)法評價細胞毒性的準確性干擾很大,顆粒脫落越多,對小鼠成纖維細胞(L929 細胞)抑制生長的影響越明顯。因此,如用 MTT 法進行細胞毒性評價,材料的浸提液需要過濾處理。材料表面顆粒脫落實驗結果顯示,72 h 內 3 種材料表面顆粒脫落量為 C/C-SiO2 > C/C > C/C-SiC,脫落曲線呈偏峰現象,在 8 h 達到峰值,至 36 h 趨于平穩;濾液分析顯示,3 種材料與模擬體液(SBF)溶液之間無離子交換現象。本文對炭基復合材料生物相容性的研究結果或對其今后在臨床領域的應用具有一定指導意義。

引用本文: 殷延雄, 于澍, 李云平, 吳強, 李曉, 鐘慧, 鄧幼文, 肖濤, 劉立宏, 郭曉檸. 炭基復合材料生物相容性研究. 生物醫學工程學雜志, 2018, 35(5): 740-748. doi: 10.7507/1001-5515.201708014 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

炭/炭復合材料(簡稱 C/C 材料),是一種以炭纖維為增強體,以熱解炭為基體的材料。由于其具有與人骨相匹配的彈性模量、良好的生物相容性等特點,已廣泛應用于接骨板、齒根、心臟瓣膜、血管、肌腱等組織的臨床研究[1-4]。

目前,C/C 材料在生物相容性方面已取得部分研究成果。張磊磊等[5]將成骨細胞(MG-63 細胞)接種于 C/C 材料表面,發現細胞呈梭狀,并沿炭纖維排布方向生長,說明其生物相容性良好。Wan 等[6]用噻唑藍(thiazolyl blue,MTT)法對經乙醇清潔并以 80℃ 蒸壓后的炭化硅涂層材料(簡稱 SiC 材料)進行毒性評價,結果顯示該材料沒有毒性。已有研究顯示,采用 MTT 法評價材料的細胞毒性時,細胞的相對增殖率(relative growth rate,RGR)(以符號RGR 表示)會隨著材料浸提液比例的增大而減小,隨著培養時間的延長而增大[7]。方鐵鈞等[8]將 SiC 材料不同濃度的浸提液加入到小鼠成纖維細胞(L929 細胞)中,結果顯示細胞 RGR 值與培養時間呈正相關關系。熊信柏等[9]將含 SiC 材料的浸出液加入到正常生長的 L929 細胞中,也有類似結果。段海英等[10]將炭纖維樁的浸出液加入到小鼠成骨樣細胞(MC3T3-E1 細胞)中,結果顯示炭纖維樁的浸出液無明顯細胞毒性。

C/C 材料屬于惰性材料,作為骨替代材料長期植入人體后,在界面處存在部分顆粒脫落的現象[11-12]。顆粒的存在可能是引起材料植入后細胞 RGR 值下降的一個因素。不同尺寸的炭顆粒對細胞及機體的作用不同:微米級以上大尺寸的炭纖維及熱解炭顆粒將停留在植入體附近[13-14],與植入組織直接接觸;而更小尺寸的炭顆粒則被吞噬細胞轉移到其他組織或器官。其中,亞微米級顆粒與細菌尺寸相當,可通過受體的內吞機制進入人體細胞[15],最終顆粒集結在皮膚表面,易出現“黑膚”現象;而出現在淋巴細胞附近,則被免疫系統吸收。納米級顆粒與病毒尺寸相當,介于生物大分子和細胞器之間,將被樹突狀細胞以吞噬、胞飲等機制作為外源性抗原攝取[16-18]。由于納米顆粒具有小尺寸效應、吸附性以及表面活性等物理化學性質,使得它對于細胞及機體而言擁有不同于生物大分子及微米級大尺寸材料的作用。一方面,納米顆粒可通過與細胞線粒體的作用,使線粒體產生過量的活性氧(reactive oxygen species,ROS),從而引起細胞的氧化應激反應,包括蛋白質和脫氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)損傷等,最終誘發腫瘤和心血管疾病[19-20];另一方面,納米顆粒通過刺激免疫細胞產生促炎因子和趨化因子,將誘導和加速炎癥反應[21]。以上研究表明,植入材料直接與生物系統結合,在全面評價其生物相容性時,除了細胞毒性、黏附性實驗外,還應考慮植入材料的表面顆粒脫落量、脫落顆粒尺寸大小及脫落顆粒對細胞產生的影響[22]。

基于以上考慮,本論文以 C/C 材料為基板,通過低壓化學氣相沉積(low pressure chemical vapor deposition,LPCVD)技術在 C/C 材料上沉積炭化硅(SiC)和二氧化硅(SiO2)涂層,制備了 C/C-SiC 材料和 C/C-SiO2 材料。依據《GB/T16886 中國國家標準委員會醫療器械生物學評價》標準[23-25],在 C/C、C/C-SiC、C/C-SiO2 這 3 種材料的細胞毒性和黏附性的研究基礎上,進行了模擬體液(simulated body fluid,SBF)中顆粒脫落規律的研究,以期對 C/C 材料及其涂層制品的臨床應用研究奠定一定的理論基礎。

1 材料與方法

1.1 材料

氯化鈉(NaCl)、碳酸氫鈉(NaHCO3)、氯化鉀(KCl)、磷酸氫二鉀(K2HPO4·3H2O)、無水氯化鈣(CaCl2)、無水硫酸鈉(Na2SO4)、三羥甲基氨基甲烷[NH2C(CH2OH)3]、酚酞(C20H14O4)、戊二醛(C5H8O2)均購自國藥集團化學試劑有限公司;六水合氯化鎂(MgCl2·6H2O)購自西隴化工股份有限公司;鹽酸(1.0 moL/L–HCl)購自株洲市昆空化玻有限責任公司;甲基橙(C14H14N3SO3·Na)購自天津市化學試劑研究所有限公司。洛斯維帕克紀念研究所–1640(roswell park memorial institute 1640,RPMI–1640)培養基、胎牛血清(fetal bovine serum,FBS)、青霉素/鏈霉素雙抗溶液(penicillin-streptomycin liquid)均購自上海素爾生物科技有限公司。六甲基二硅胺烷[(CH3)3SiNHSi(CH3)3]、硅酸四乙酯(SiC8H20O4)、二甲基亞砜[(CH3)2SO]均購自阿拉丁公司。MTT 試劑、磷酸鹽緩沖劑(public broadcasting service,PBS)均購自北京鼎國昌盛生物技術有限責任公司;胰蛋白酶(trypsin)–乙二胺四乙酸(ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA)消化液(0.25% trypsin—0.02% EDTA)購自上海莼試生物技術有限公司;苯酚(C6H5OH)購自湖南江虹有限公司;L929 細胞由上海中科院提供;0.22 μm 微孔濾膜購自天津市東康科技有限公司。

1.2 方法

1.2.1 材料的制備

以丙烯為裂解氣、氮氣為載氣,經化學氣相沉積(chemical vapor deposition,CVD)制備得到 C/C 材料。再將 C/C 材料加工成直徑(以符號:?表示)為 10 mm、厚度為 3 mm 的小圓片基板;以六甲基二硅胺烷、硅酸四乙酯為前驅體,以 LPCVD 在 C/C 材料小圓片基板上制備得到含有 SiC 和 SiO2 涂層的 C/C-SiC、C/C-SiO2 材料。

1.2.2 L929 細胞實驗

(1)溶液制備:

① 完全培養液:0.1% 雙抗 + 10% 胎牛血清 + 90% RPMI-1640 培養基(體積分數);

② 苯酚溶液:0.1% 苯酚 + 99.9% 完全培養液(體積分數);

③ PBS 溶液:1 袋 PBS(約 11.66 g)試劑均勻地溶于 1 L 去離子水中;

④ 胰酶溶液:20% 胰酶 + 80% PBS 溶液(體積分數);

⑤ MTT 溶液:按 5 mg/mL 的比例將 250 mg MTT 試劑均勻地溶于 50 mL 去離子水中;

⑥ 細胞懸液:L929 細胞在完全培養液中培養至 80% 貼壁后,經 PBS 溶液潤洗、胰酶溶液消化,再用完全培養液將細胞吹打成均勻分布的細胞懸液;

⑦ 材料浸提液:對 C/C、C/C-SiC、C/C-SiO2 這 3 種炭基復合材料的小圓片進行清洗、滅菌、干燥處理后,按照“材料表面積/完全培養液體積”配制 1.25、3.00、5.00 cm2/mL 不同濃度的材料浸提液,37℃ 下靜置 24 h 備用[22]。

(2)細胞毒性實驗:

將 L929 細胞懸液 100 μL 接種于 96 孔板,每組設 4 個復孔。在 37℃、5%CO2 下培養 24 h;待孔內細胞貼壁生長良好后,棄孔內原液體,分別加入 100 μL 苯酚溶液、完全培養液和材料浸提液進行刺激處理。刺激結束后,每孔再加入 20 μL MTT 溶液培養 4 h,隨后棄去孔內液體,加入 150 μL 二甲基亞砜,室溫震蕩 5 min,以 630 nm 的波長測定其吸光度值。

細胞毒性實驗中,L929 細胞分組及刺激如下:

① 陽性對照組:苯酚溶液,刺激 24 h、48 h 和 72 h;

② 空白對照組:完全培養液,刺激 24 h、48 h 和 72 h;

③ C/C 組:C/C 材料的浸提液(1.25、3.00、5.00 cm2/mL),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

④ C/C-SiC 組:C/C-SiC 材料的浸提液(1.25、3.00、5.00 cm2/mL),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

⑤ C/C-SiO2 組:C/C-SiO2 材料的浸提液(1.25、3.00、5.00 cm2/mL),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

根據材料對細胞毒性的評價標準計算細胞 RGR 值[26-28],如式(1)所示:

|

如表 1 所示,為細胞毒性分級和評價。

(3)細胞直接接觸實驗

將 L929 細胞懸液接種于 12 孔板,每孔 2 mL,每組設 3 個復孔,在 37℃、5%CO2 下培養 24 h。待孔內細胞貼壁生長良好后,加入清洗、滅菌、干燥后的材料進行刺激。刺激實驗均在 37℃、5%CO2 條件下進行。刺激時間結束后,采用倒置生物顯微鏡(XDS-3,方測精密儀器科技有限公司/深圳)對刺激培養后的 L929 細胞進行觀察。

細胞直接接觸實驗中,L929 細胞分組及刺激如下:

① 空白對照組:不加任何材料,培養 24 h、48 h 和 72 h;

② C/C 組:加入 C/C 材料(1 片/孔),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

③ C/C-SiC 組:加入 C/C-SiC 材料(1 片/孔),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

④ C/C-SiO2 組:加入 C/C-SiO2 材料(1 片/孔),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

(4)細胞黏附實驗

C/C、C/C-SiC 和 C/C-SiO2 這 3 種材料小圓片經清洗、滅菌、烘干后,將 L929 細胞懸液(10 000 個/mL)均勻地滴在各材料表面,在 37℃、5%CO2 下刺激 72 h 后。用 PBS 溶液對黏附后的材料進行潤洗,用 2.5% 的戊二醛固定 2 h,依次用 30%、50%、70%、80%、90%、95%、100% 的乙醇梯度脫水(均為體積分數),不同濃度乙醇脫水時間均為 8 min,然后 37℃ 真空干燥、噴金后在掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope, SEM)(Quanta 250 FEG,FEI 公司/捷克)下觀察。

1.2.3 顆粒的脫落與表征

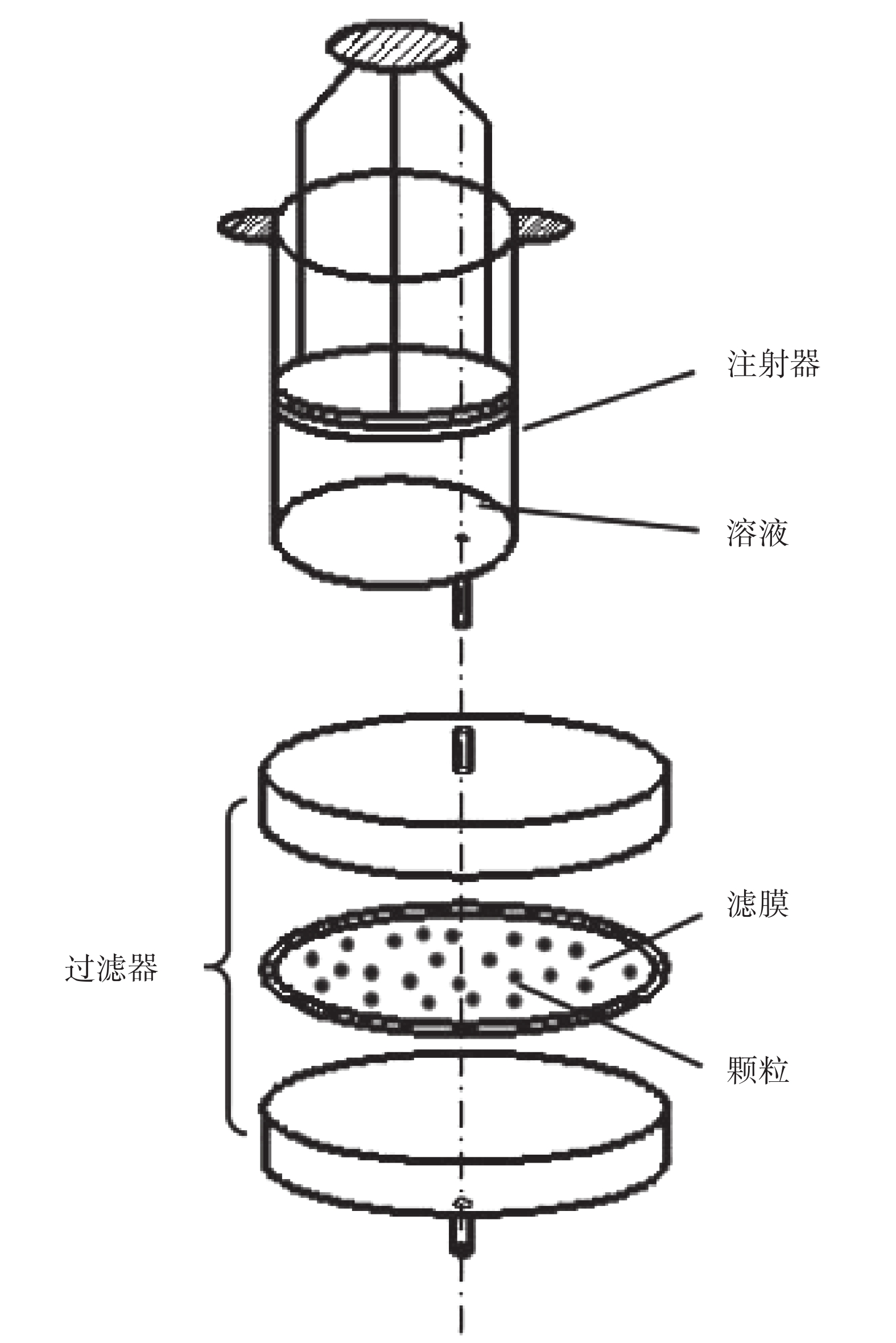

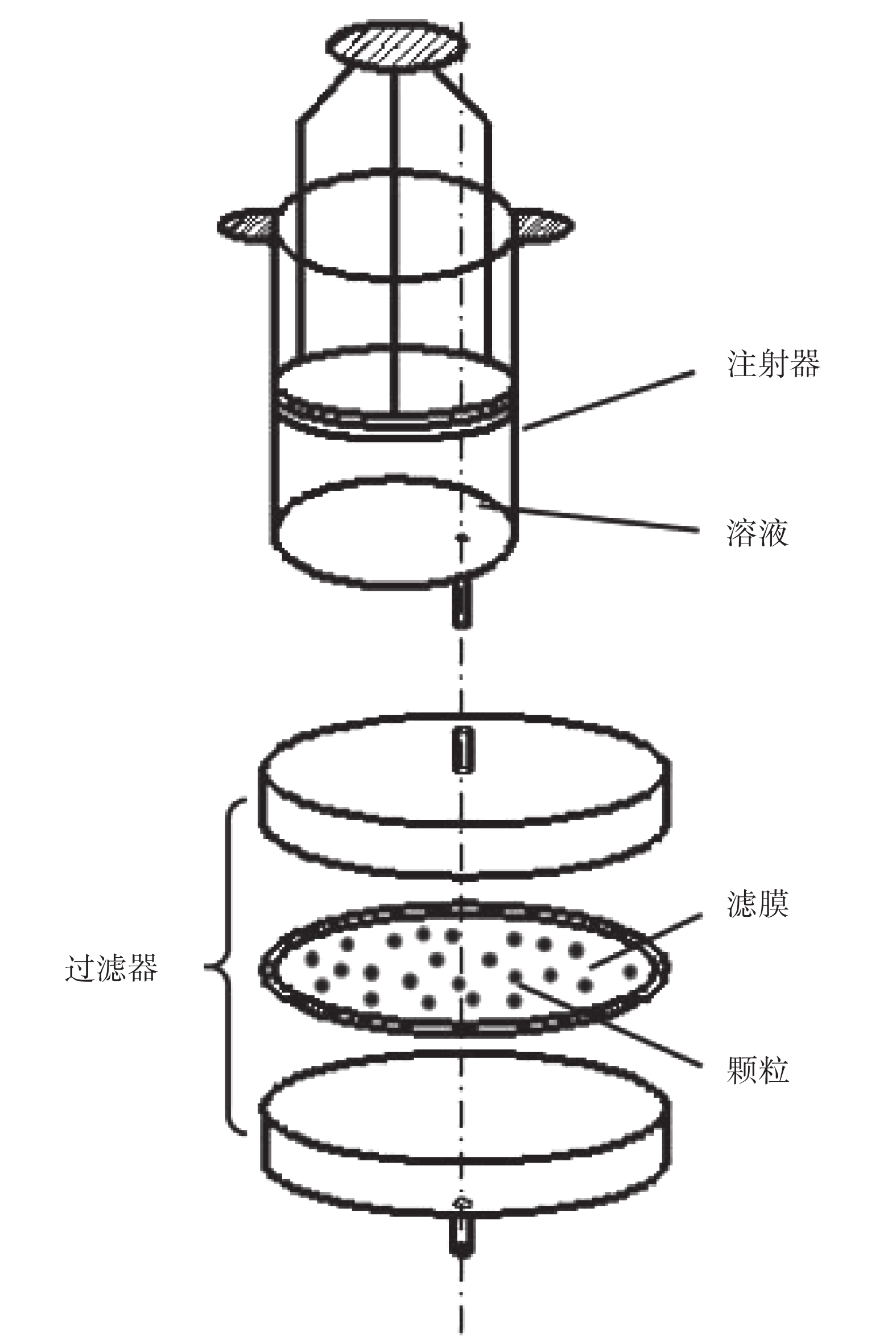

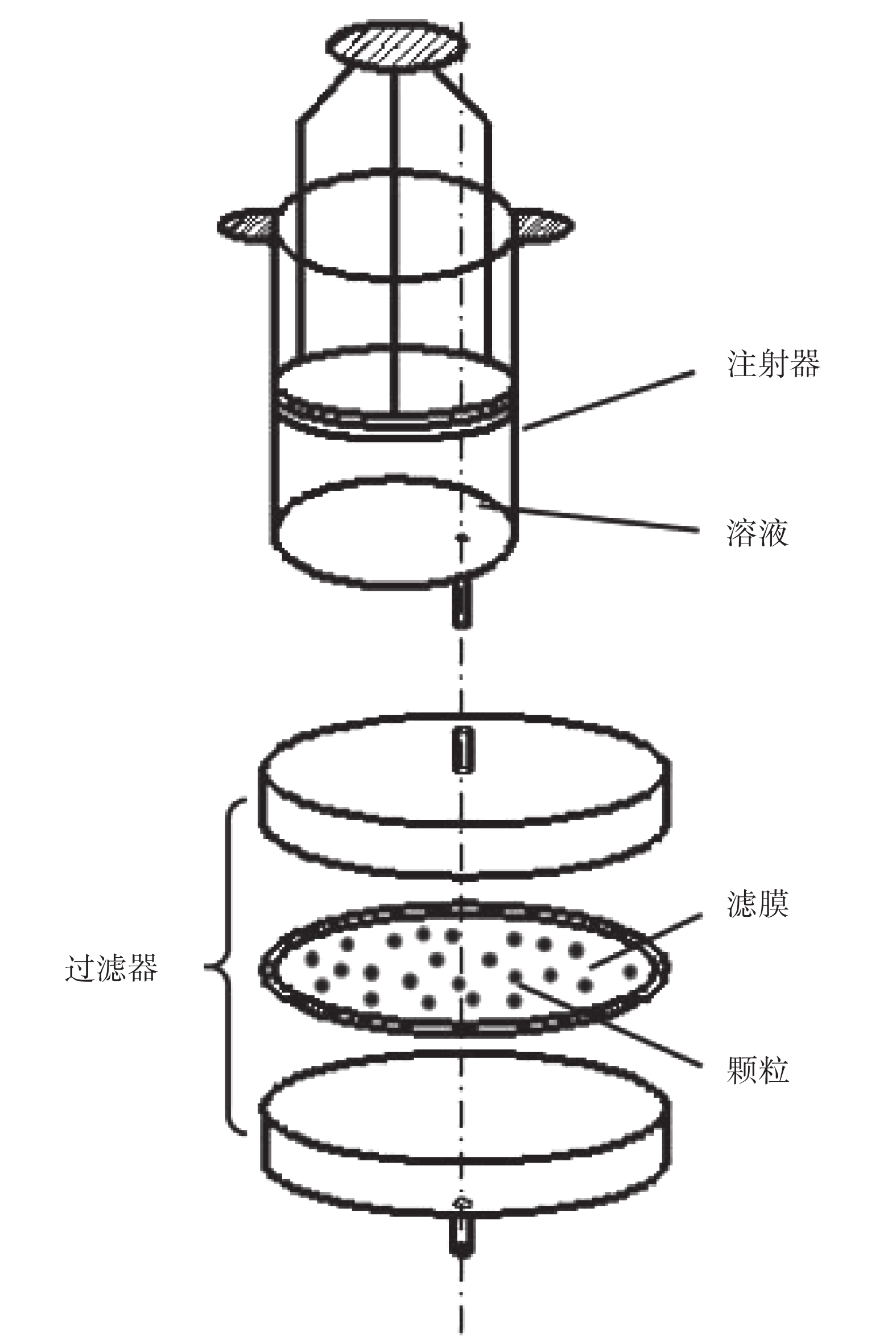

遵循現配現用的原則,按比例配制 1 000 mL 的 SBF 溶液[29]。按照本小節下述分組,在 2 Hz、37℃ 下放入小型恒溫振蕩器(IS-RSDA,蘇州捷美電子有限公司/蘇州市)振蕩。每隔 4 h 換液一次,直至 72 h 結束。如圖 1 所示,采用針管注射器將每振蕩 4 h 的 SBF 溶液吸取到裝有 0.22 μm 微孔濾膜的過濾裝置中過濾,得到各組的濾液和表面有殘留顆粒的濾膜。采用 SEM 對濾膜上顆粒的大小、形貌進行觀察[22],并對濾膜的上、下、左、右及中間部位的顆粒隨機進行粒徑測量。采用酶標儀(Bio-Tek Lx-800,廣州市朗普光電科技有限公司/廣州市)測試濾液及空白對照組 SBF 溶液的吸光度,分析濾液中的殘存顆粒對吸光度的影響。采用酸式滴定法檢測濾液中 HCO3–的濃度,并與空白對照組的濾液進行對比,以判斷材料表面是否與 SBF 溶液發生離子交換。

實驗分組及處理如下:

① 空白對照組:40 mL SBF 溶液,振蕩 4 h 后,過濾;

② C/C 組:40 mL SBF 溶液 + 4 片 C/C 材料(直徑為 10 mm、厚度為 3 mm 的小圓片基板),振蕩 4 h 后,過濾;

③ C/C-SiC 組:40 mL SBF 溶液 + 4 片 C/C-SiC 材料(直徑為 10 mm、厚度為 3 mm 的小圓片基板),振蕩 4 h 后,過濾;

④ C/C-SiO2 組:40 mL SBF 溶液 + 4 片 C/C-SiO2 材料(直徑為 10 mm、厚度為 3 mm 的小圓片基板),振蕩 4 h 后,過濾;

圖1

過濾裝置示意圖

Figure1.

Schematic diagram of filter unit

圖1

過濾裝置示意圖

Figure1.

Schematic diagram of filter unit

將過濾前后的濾膜烘干至恒重,采用高精度電子天平(FA2004,舜宇恒平科學儀器有限公司/上海市)測量濾膜質量的變化,并計算顆粒的脫落量 M,如式(2)所示:

|

其中,m0 為過濾操作前濾膜質量,m1 為過濾操作后濾膜質量,s 為樣品表面積。

2 結果與討論

2.1 材料脫落顆粒對細胞毒性的影響

評價植入材料對細胞毒性的影響,最常用的方法是 MTT 法。表 2 是 MTT 法對各組材料浸提液刺激下的 L929 細胞 RGR 值及對應的毒性等級。

如表 2 所示,C/C-SiC 材料和 C/C-SiO2 材料總體上都存在隨著材料浸提液濃度以及刺激時間的增加,細胞 RGR 值呈下降的趨勢,材料的細胞毒性呈現上升趨勢。但表 2 中 C/C 材料的數據顯示,隨著濃度增加,RGR 值也上升了,究其原因或與 3 種材料掉落的顆粒對 L929 細胞的影響有關,具體詳情將在后文詳細討論。

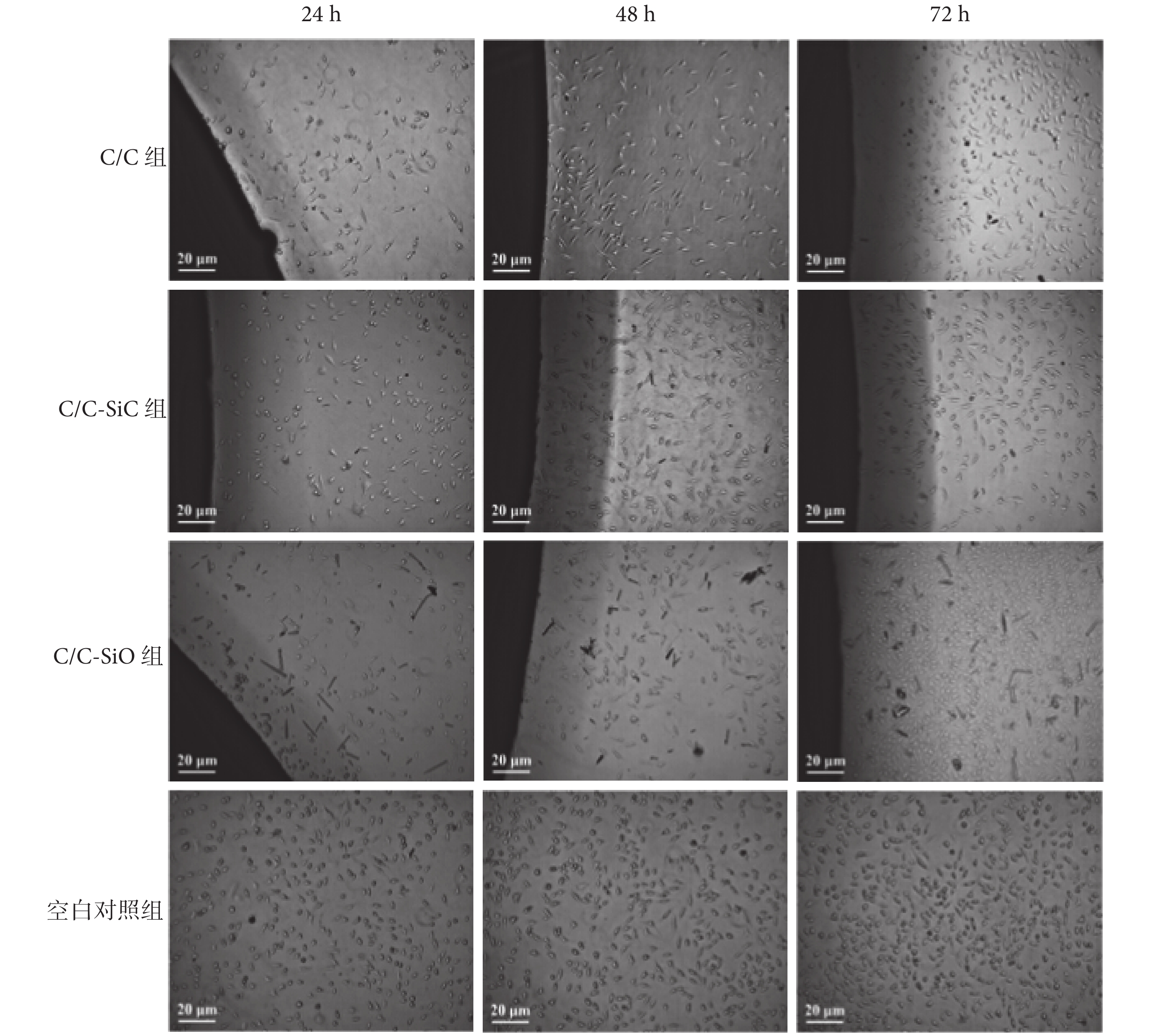

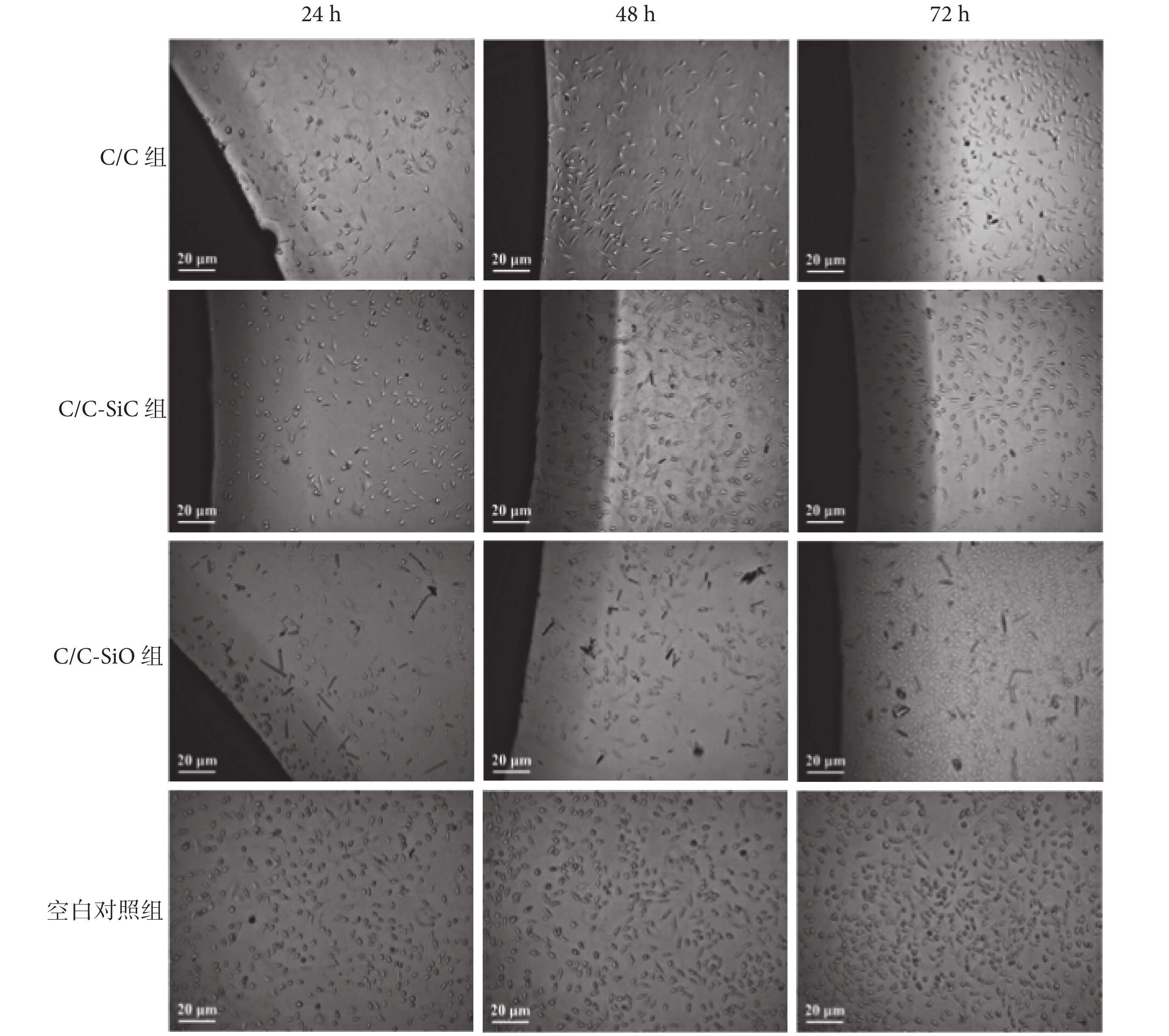

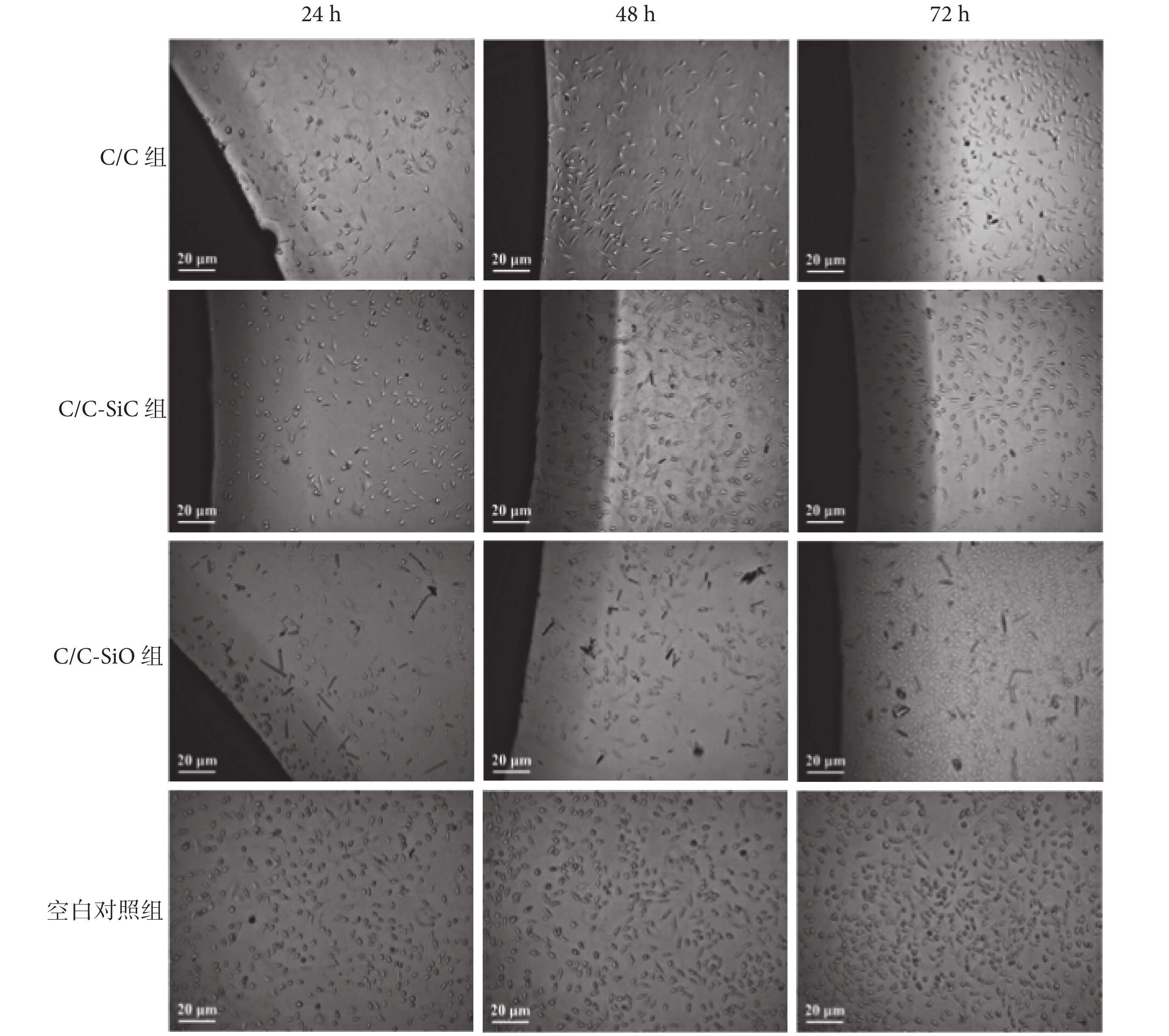

如表 2 所示,C/C-SiO2 材料濃度在 5.00 cm2/mL 時,72 h 時的細胞毒性上升最快,達到 2 級。實驗結果與文獻[8-9]相差較大。據文獻[8-9]報道:隨著 L929 細胞被 C/C-SiC 材料浸提液刺激時間的增加,細胞 RGR 值呈上升趨勢,材料的細胞毒性在下降。其中濃度為 25%、50% 和 100%(以生理鹽水為浸提介質,以完全培養液稀釋)的細胞毒性均為 0 或 1 級,表現出很輕微的細胞毒性,C/C-SiC 材料濃度在 50% 時,120 h 時的細胞毒性下降最慢,達到 1 級。但是,有趣的是,細胞直接接觸實驗表明,3 種材料隨刺激時間的增加,細胞逐漸貼壁生長,數目增多,形態由圓形逐漸變為梭形,表明細胞生長和增殖均呈良好態勢,如圖 2 所示。但與不加任何材料的空白對照組比較,細胞生長和增殖的絕對數量均少于空白對照組。同時,可以發現各材料均有顆粒脫落現象,在 C/C-SiO2 材料的培養液中,材料脫落的顆粒最多。脫落的顆粒對細胞的生長抑制明顯,尤其是前 24 h 細胞的生長。隨著顆粒脫落的減少,培養時間延長至 48 h 和 72 h,細胞生長和增殖逐漸趨于正常。從細胞的增殖數量、生長形態以及培養液的干凈程度方面來看,3 種材料的完全培養液中,以 C/C-SiC 材料脫落的顆粒最少,對細胞生長的抑制現象最弱,其次為 C/C 材料和 C/C-SiO2 材料。

圖2

炭基復合材料的細胞直接接觸實驗顯微照片

Figure2.

Morphology of L929 cells direct contact with different carbon-based composites

圖2

炭基復合材料的細胞直接接觸實驗顯微照片

Figure2.

Morphology of L929 cells direct contact with different carbon-based composites

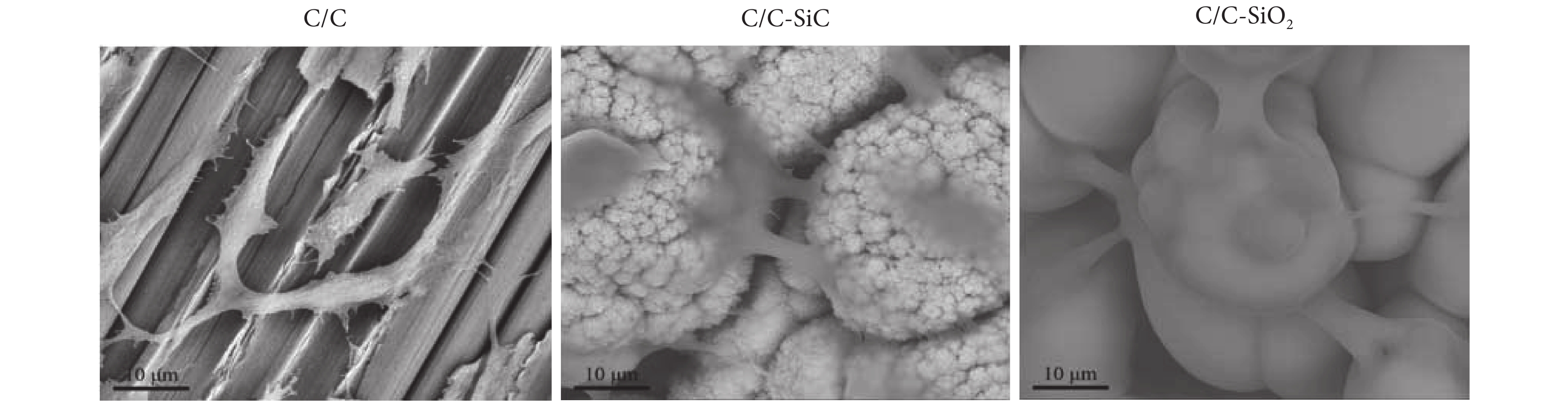

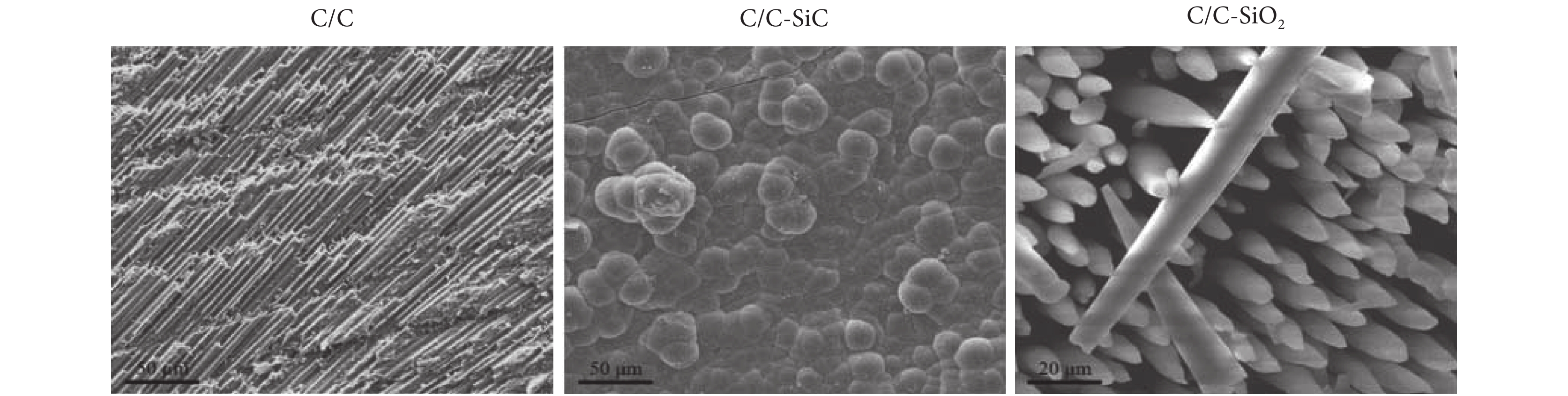

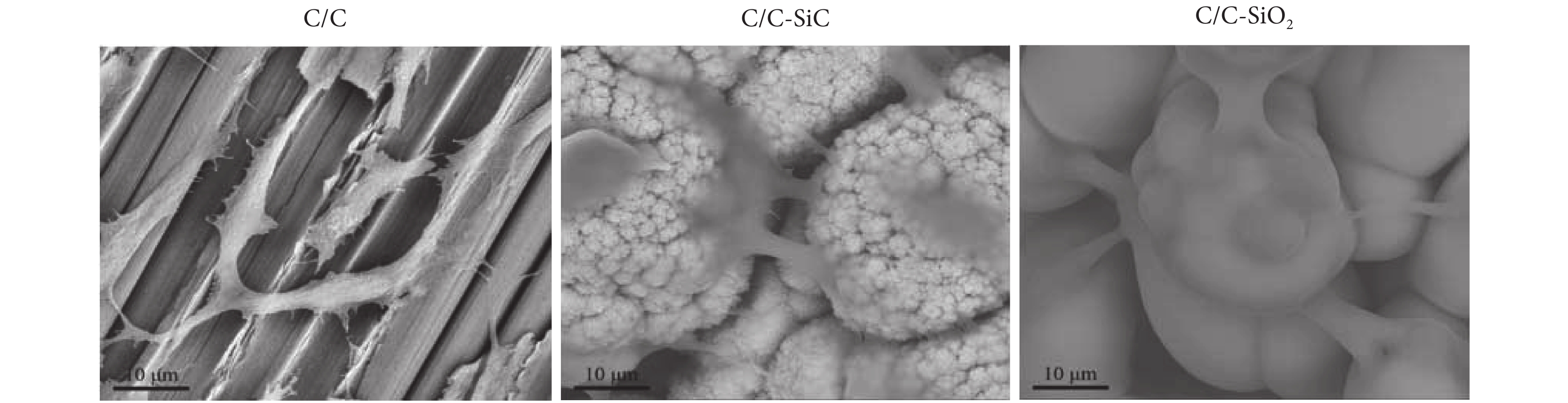

為進一步考察材料的生物相容性,本文開展了細胞黏附實驗。實驗結果如圖 3 所示,C/C 材料表面的細胞形態良好,呈現梭形,并沿炭纖維排布方向生長。C/C-SiC 材料與 C/C-SiO2 材料表面的細胞緊密黏附于各自材料表面,其中 C/C-SiC 材料表面的細胞呈近梭形,而 C/C-SiO2 材料表面的細胞呈臃腫的無定形態。根據毛菲菲等[30]的研究,材料微觀形貌對細胞黏附性及增殖性的影響顯著,即材料自身屬性是決定細胞生長情況好壞的主要因素。通過本文細胞黏附實驗表明,C/C 材料表面對 L929 細胞的黏附性最好,其次為 C/C-SiC 材料及 C/C-SiO2 材料。

圖3

炭基復合材料的胞黏附實驗顯微照片

Figure3.

Morphology of L929 cells adhesion on carbon-based composites

圖3

炭基復合材料的胞黏附實驗顯微照片

Figure3.

Morphology of L929 cells adhesion on carbon-based composites

2.2 炭基復合材料顆粒脫落規律

綜合前述的細胞直接接觸和細胞黏附實驗,表明 C/C、C/C-SiC、C/C-SiO2 這 3 種炭基復合材料的生物相容性良好,符合臨床植入材料的細胞毒性標準,但材料表面均伴有顆粒脫落的現象,且細胞毒性結果與細胞直接接觸和細胞黏附實驗兩者在結果上存在較大出入,因此本文隨后研究了材料表面顆粒脫落以及顆粒脫落對 MTT 法細胞毒性評價時準確性的影響。

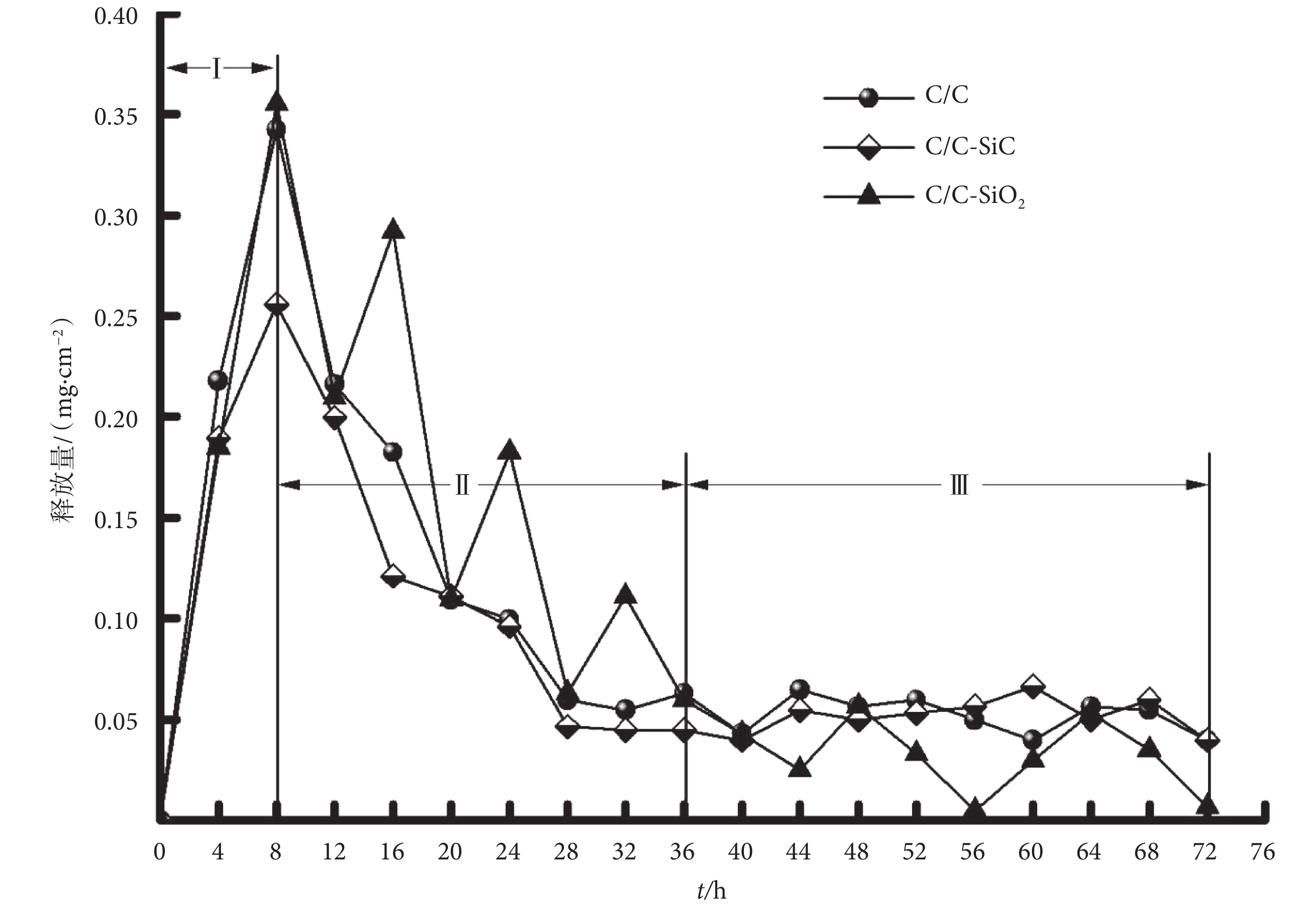

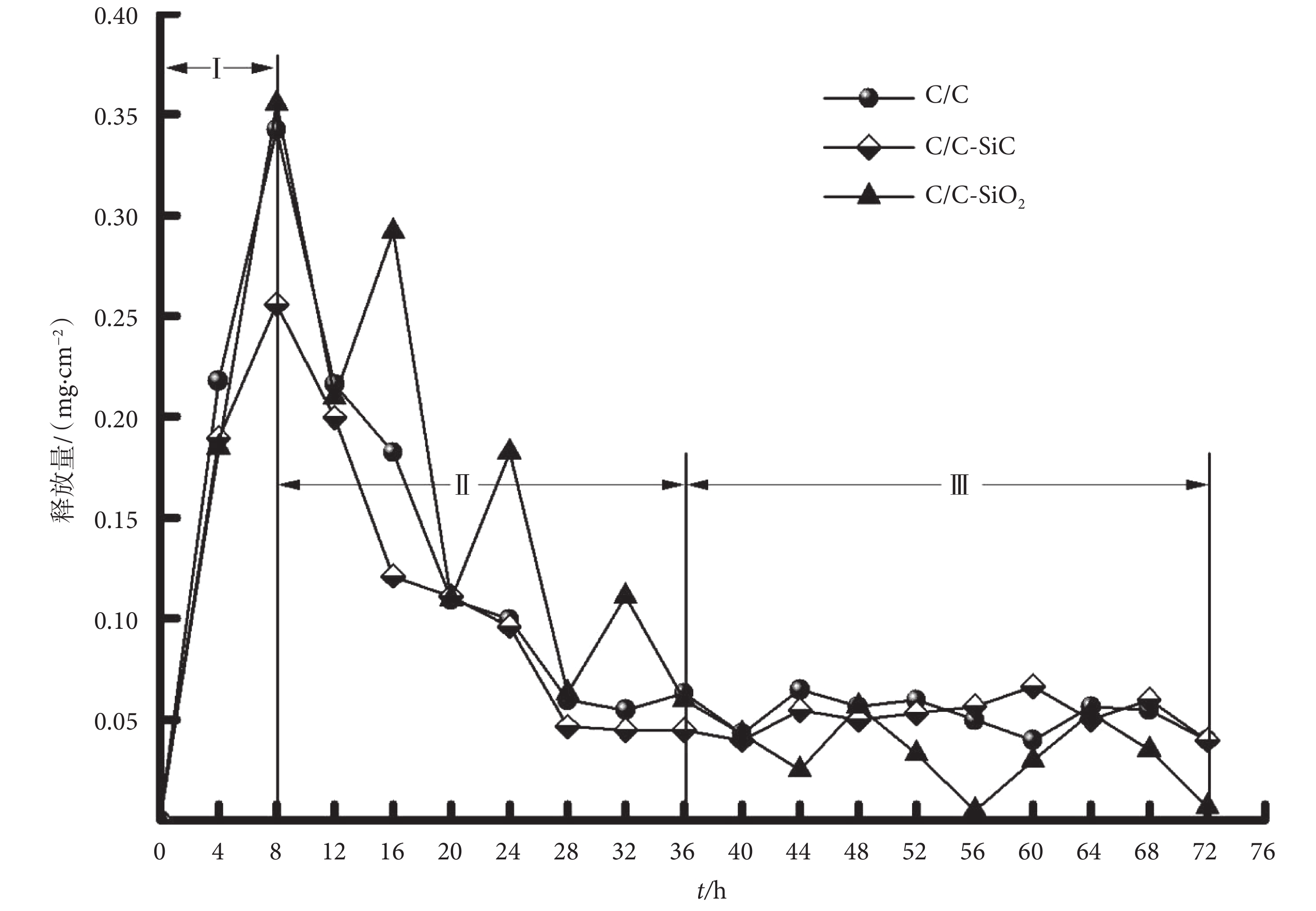

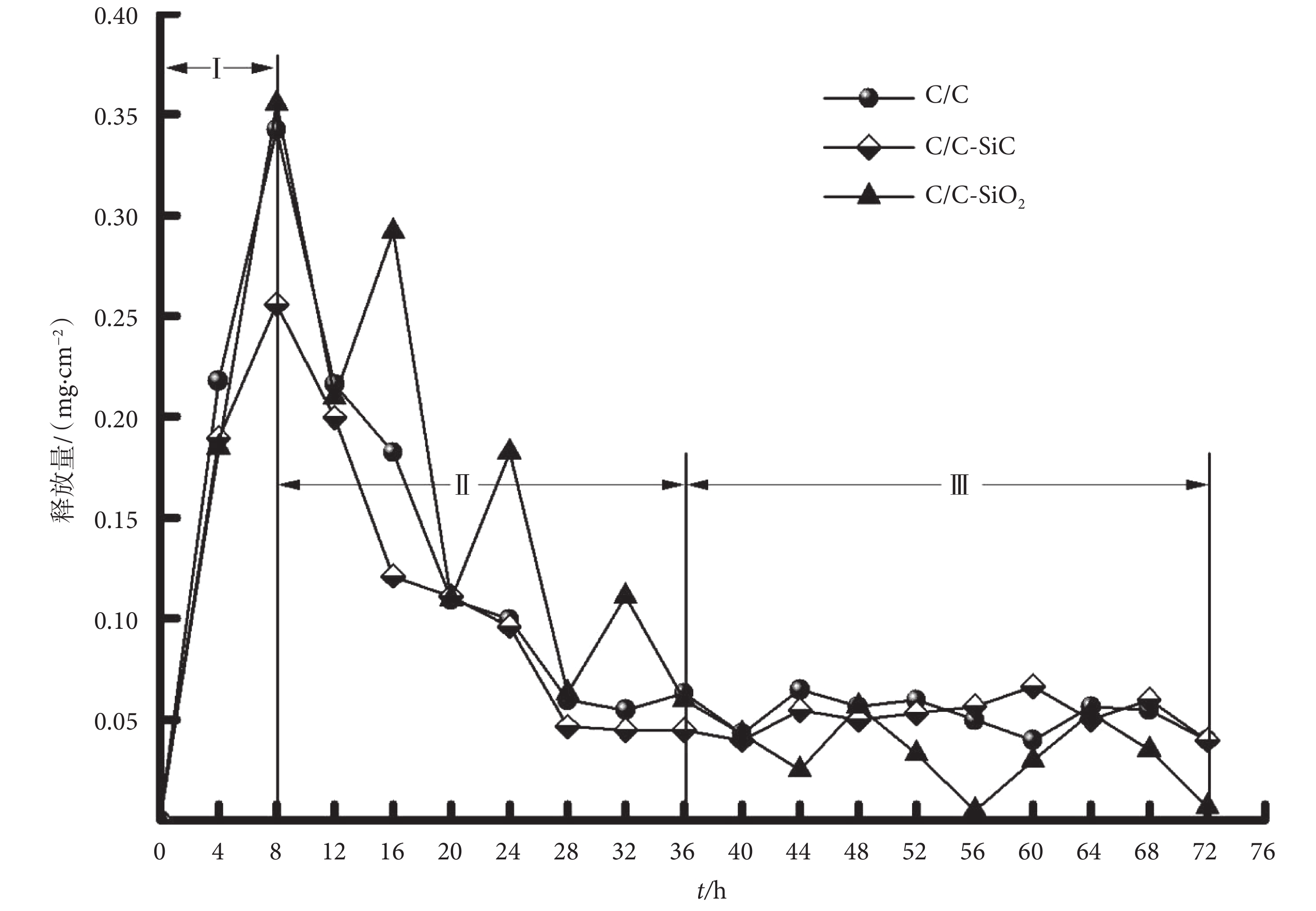

將 C/C、C/C-SiC、C/C-SiO2 這 3 種材料清洗、滅菌、烘干后,按照小節 1.2.3 的方法,對 3 種復合材料表面顆粒隨浸泡時間的脫落情況進行了統計,如圖 4 所示。3 種材料顆粒的脫落曲線呈偏峰現象,并可分為 3 個區域。前 8 h 為顆粒脫落上升區(I 區),各材料的脫落量均呈上升趨勢,到 8 h 時均達到顆粒脫落峰值。其中,C/C-SiO2 材料的脫落量最高為 0.355 mg/cm2,C/C 材料的脫落量與它接近,為 0.342 mg/cm2,C/C-SiC 材料的脫落量最小,為 0.256 mg/cm2;8~36 h 為顆粒脫落下降區(Ⅱ區),3 種材料的脫落均呈下降趨勢,其中 C/C 和 C/C-SiC 材料的趨勢相似,而 C/C-SiO2 則呈波動性下降;36~72 h 為顆粒脫落平穩區(Ⅲ區),C/C、C/C-SiC 材料下降趨穩的態勢相同,基本維持在 0.050 mg/cm2左右,而 C/C-SiO2 繼續呈現波動性下降的趨勢,至 72 h 時不再有顆粒脫落。

圖4

炭基復合材料脫落顆粒的變化曲線

Figure4.

Curves of particles shedding from carbon-based materials

圖4

炭基復合材料脫落顆粒的變化曲線

Figure4.

Curves of particles shedding from carbon-based materials

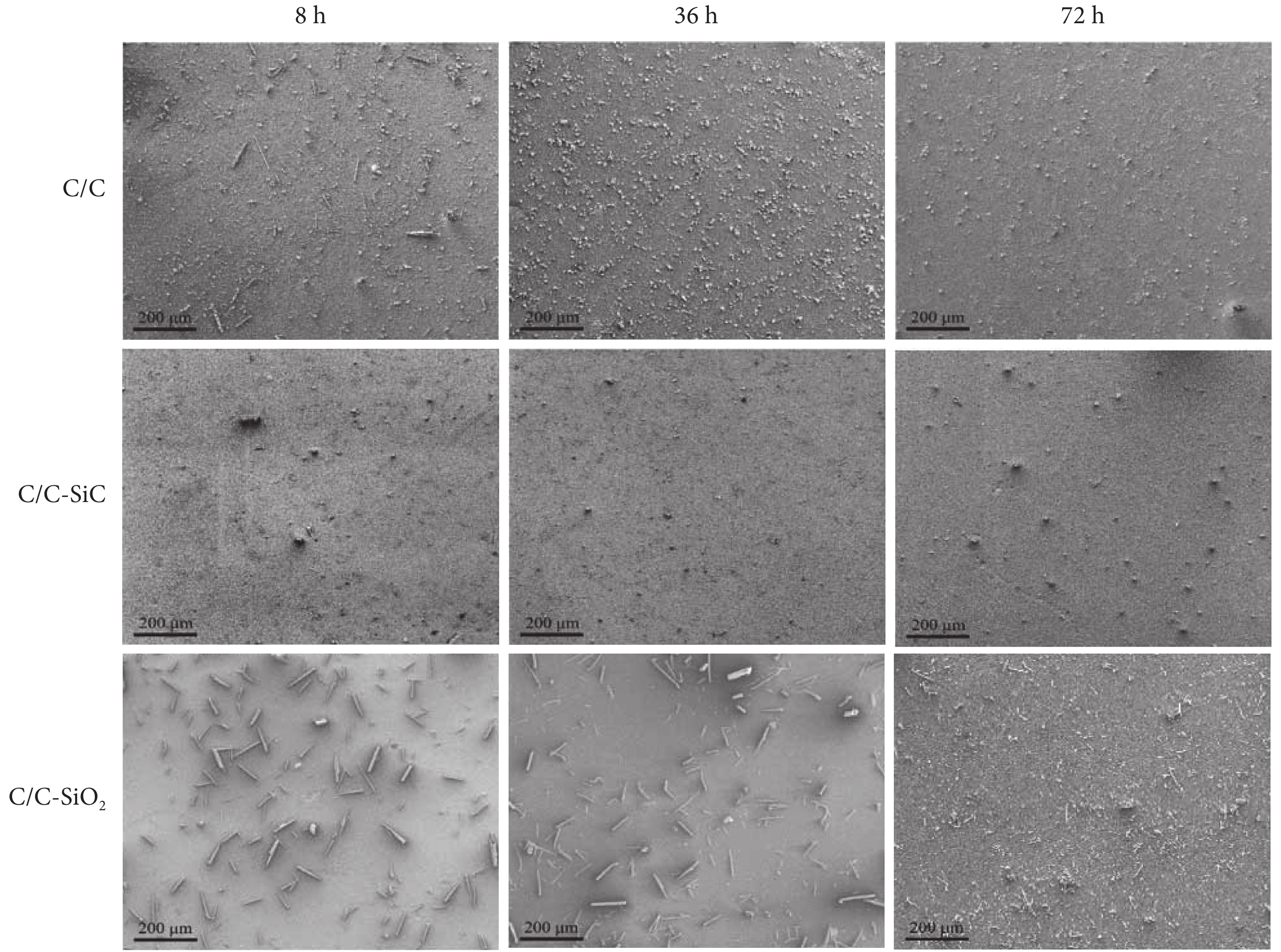

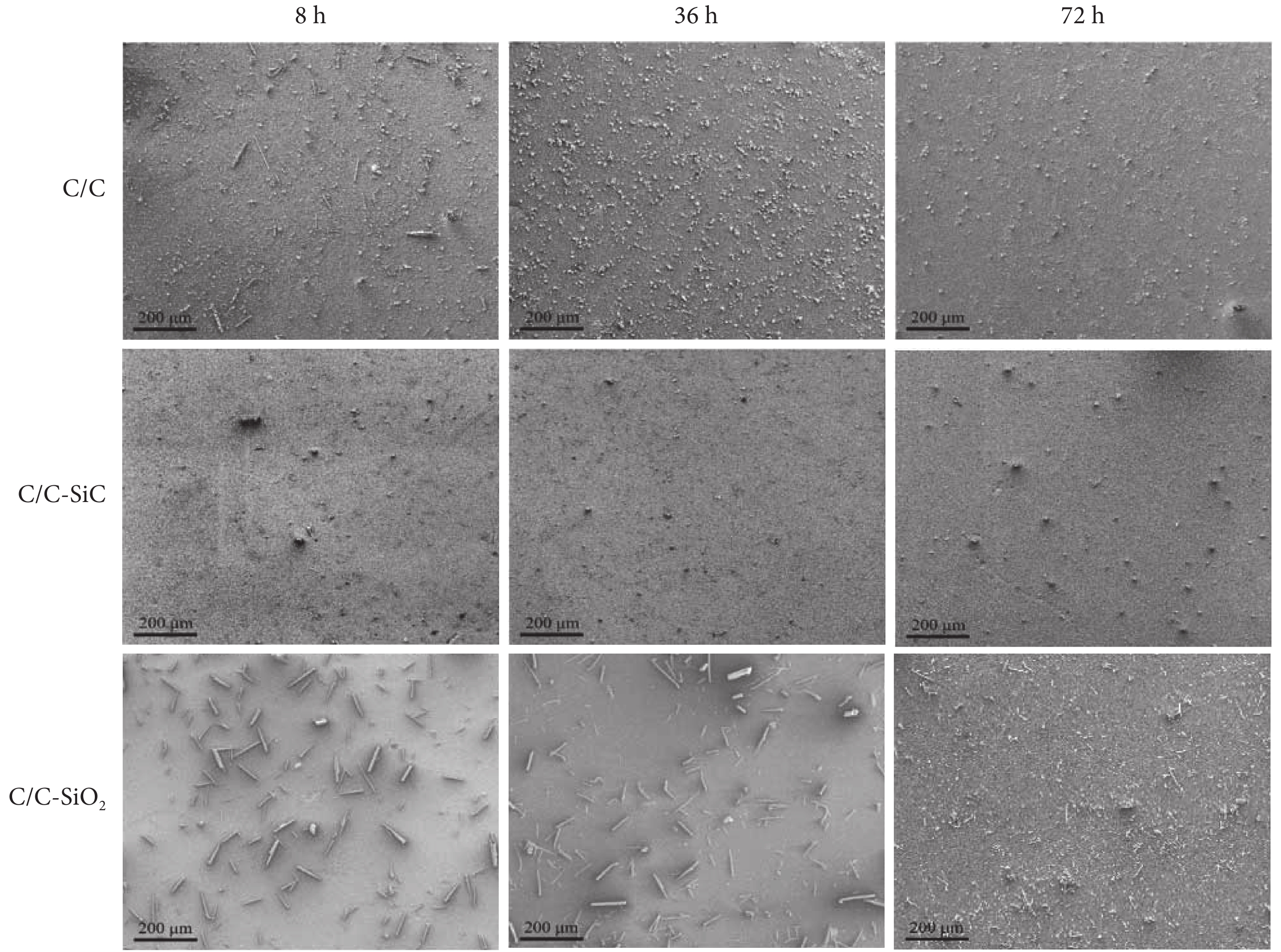

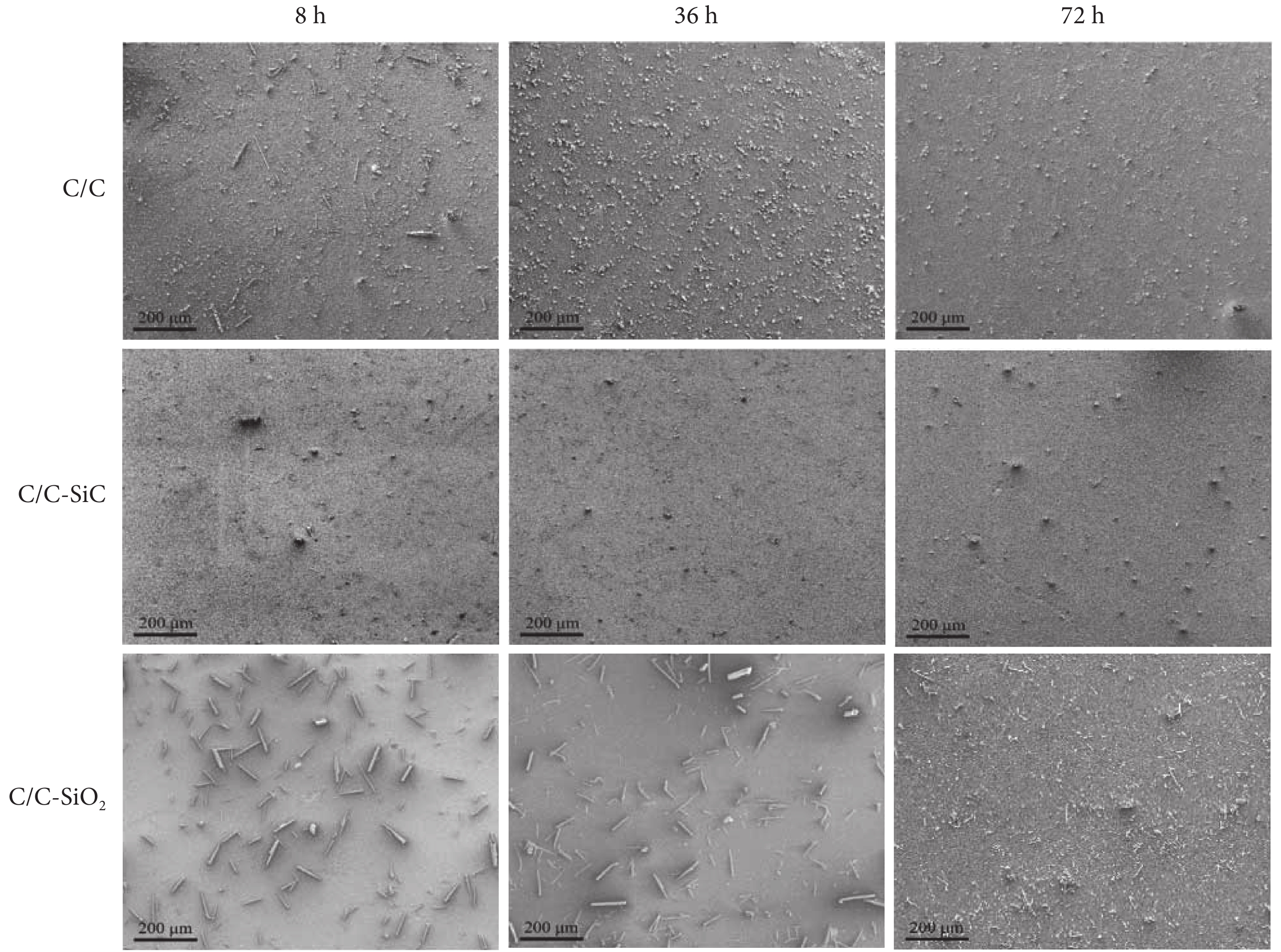

如圖 5 所示,為 3 種炭基復合材料表面脫落顆粒的 SEM 照片。材料表面脫落顆粒的粒徑統計結果表明,3 種材料在Ⅰ區的顆粒尺寸最大,然后依次變小,至Ⅲ區時,顆粒多以不規則塊狀出現。其中,在Ⅰ區時,C/C 材料脫落顆粒的總量為 1.2 mg,纖維狀顆粒粒徑在 0.81~120.00 μm;C/C-SiC 材料脫落顆粒的總量為 1.0 mg,顆粒粒徑在 0.65~21.87 μm;C/C-SiO2 材料脫落顆粒的總量為 1.3 mg,針狀顆粒粒徑在 2.74~60.00 μm。

圖5

炭基復合材料顆粒脫落的 SEM 照片

Figure5.

SEM micrograph of particles shedding from carbon-based materials

圖5

炭基復合材料顆粒脫落的 SEM 照片

Figure5.

SEM micrograph of particles shedding from carbon-based materials

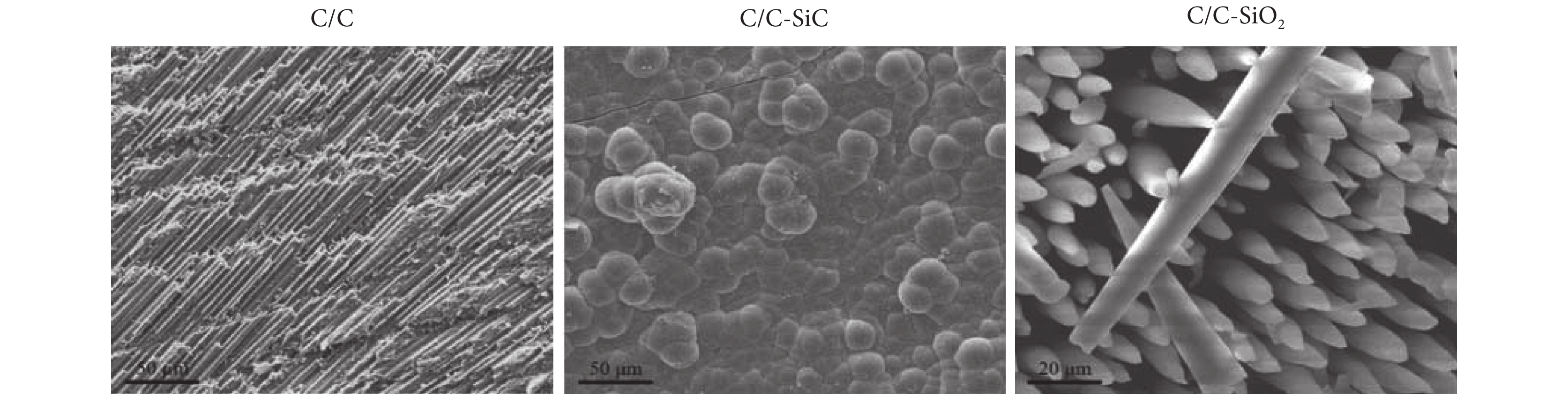

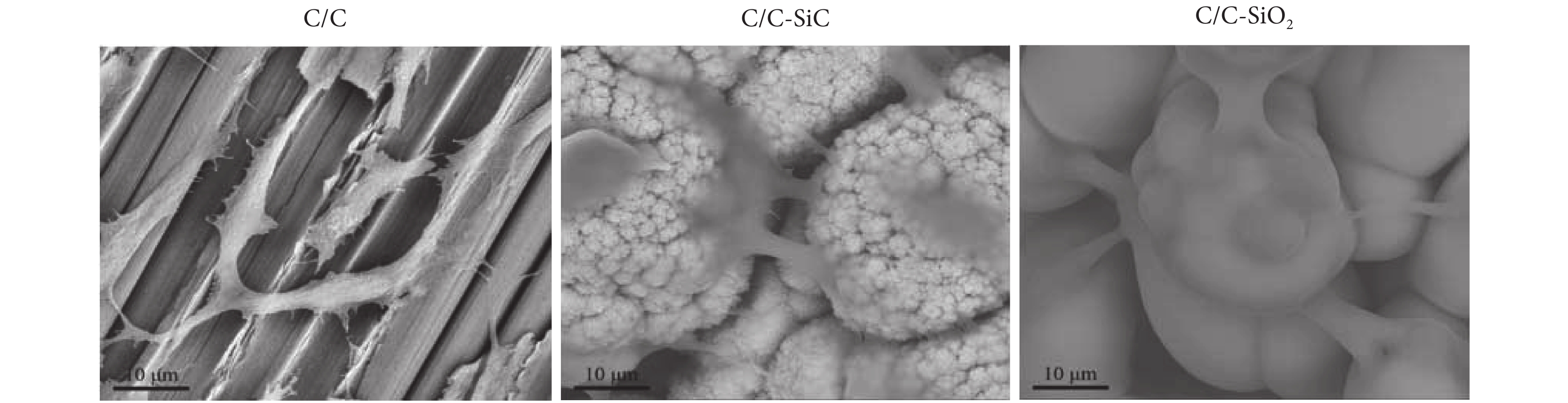

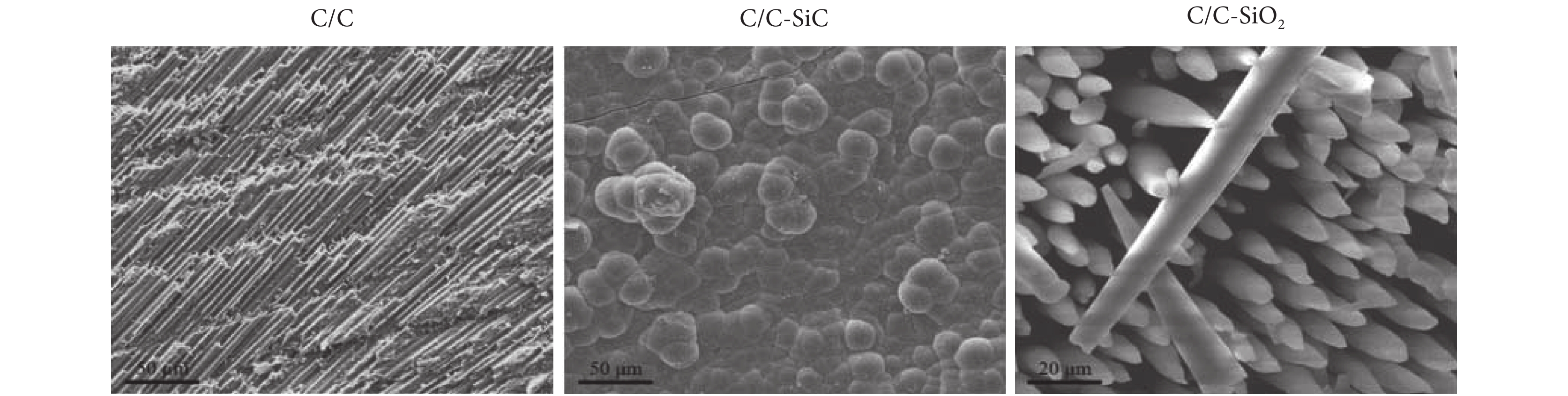

C/C-SiO2 較 C/C 和 C/C-SiC 脫落的顆粒都大,究其原因,與其涂層的形貌有關。如圖 6 所示,為 3 種炭基復合材料的表面形貌。其中,C/C 材料表面纖維呈層狀交替分布,走向明顯;C/C-SiC 材料表面 SiC 涂層初始形貌規則,多呈球形、橢圓形等規則形狀,并以團簇狀聚集;C/C-SiO2 材料表面 SiO2 涂層則以針狀垂直生長于基體表面。材料表面顆粒的脫落主要與材料本身、所處環境等因素有關。C/C 材料表面無涂層防護,表層熱解炭率先脫落,繼而在脫落的過程中帶動炭纖維的脫落,最終呈現炭纖維、不規則炭顆粒、規則炭顆粒的演變過程。C/C-SiC 材料表面不同微觀區域涂層厚度不同,突出部分在樣品相互碰撞摩擦的過程中,從底部斷裂成更加細小的顆粒,并伴隨 SBF 溶液的沖擊作用,最終呈現規則的球狀形態。C/C-SiO2 材料與 C/C、C/C-SiC 材料表面所不同的是,C/C-SiO2 材料由于沉積溫度高,前驅體在材料表面快速累積,最終形成垂直于底面生長的柱狀結構,其受力模式類似于懸臂梁結構,在外力循環往復的沖擊作用下,針狀非晶生長越突出的部分,越先脫落,當脫落到一定程度后,較小柱狀結構受 SBF 溶液的震蕩開始逐漸突出、脫落,呈現出波動性下降的變化[31]。

圖6

炭基復合材料表面形貌

Figure6.

Surface morphology of carbon-based materials

圖6

炭基復合材料表面形貌

Figure6.

Surface morphology of carbon-based materials

關于 C/C 材料表面顆粒脫落的現象,國內外學者已有相關研究。Li 等[32]采用髖關節模擬實驗機對 C/C 材料的受力分析結果顯示,C/C 材料受到壓應力與剪切應力的作用,炭纖維與熱解炭顆粒隨著時間呈現規則的演變過程。Nine 等[1]對構成髖關節和膝關節置換的 C/C 材料進行研究,發現無論是體內或體外實驗,生成的顆粒大小既不統一,也不均勻分布,且常見的顆粒有球狀、圓柱狀、纖維狀和片狀。Howling 等[33]以 22 種 C/C 材料作為超高分子量聚乙烯(ultra-high molecular weight polyethylene,UHMWPE)膝關節的替代物,進行摩擦磨損以及細胞接觸實驗的研究,發現以聚丙烯腈短纖維為增強相,以樹脂–焦炭和瀝青為基體的復合材料(standard modulus surface treated resin-coke matrix pitch,SMS-RC-P)同比于金屬材料,具有表面磨粒更少的優勢。

2.3 浸提液過濾后的細胞毒性分析

從前述實驗可知,3 種炭基復合材料均存在表面顆粒脫落的現象,本文對 3 種材料重復做了細胞毒性實驗,并采用 0.22 μm 微孔濾膜過濾 3 種材料的浸提液,待過濾后再加入到已貼壁生長的細胞中做刺激處理,隨后重新測量細胞 RGR 值以評估材料的細胞毒性,如表 3 所示。

如表 3 所示,隨著培養時間的增加,3 種材料的細胞 RGR 值呈上升趨勢,與表 2 中的下降趨勢有較大差異。說明材料浸提液中存在的顆粒對 MTT 法進行細胞毒性評價時的準確性產生了干擾。因此,通過 MTT 法進行細胞毒性評價時,對于有顆粒脫落的材料,須對其浸提液過濾后,再加入到細胞中進行刺激。

同時,為排除材料浸提液的濾液中是否存在更小的顆粒、材料是否與 SBF 溶液有離子交換,本文課題組用酶標儀檢測濾液的吸光度、用鹽酸滴定法來測定濾液中的 HCO3–離子濃度,并與空白對照組的濾液進行對比。實驗結果表明,3 種炭基復合材料的濾液與空白對照組 SBF 溶液的吸光度變化趨勢相同;濾液與空白對照組的 SBF 溶液消耗標準鹽酸的總量相近,說明材料與 SBF 溶液無化學交互作用。

3 總結

本文以 C/C、C/C-SiC 和 C/C-SiO2 這 3 種炭基復合材料為對象,通過細胞毒性實驗、細胞直接接觸實驗和細胞黏附實驗,綜合評價了炭基復合材料的生物相容性。同時,對 3 種材料表面脫落顆粒的情況,以及這些顆粒對 MTT 法細胞毒性評價的準確性進行了研究,得到以下主要結論:

(1)細胞毒性、細胞直接接觸和細胞黏附實驗均表明,3 種炭基復合材料的細胞毒性均合格,生物相容性良好。

(2)材料脫落的顆粒對 MTT 法評價細胞毒性的準確性干擾很大,顆粒脫落越多,對 L929 細胞的抑制生長的影響越明顯。因此,如用 MTT 法進行細胞毒性評價,材料的浸提液需要過濾處理。

(3)表面顆粒脫落實驗顯示,72 h 內 3 種炭基復合材料表面顆粒脫落量為 C/C-SiO2 > C/C > C/C-SiC,脫落曲線呈偏峰現象,在 8 h 達到拐點,至 36 h 趨于平穩;濾液分析顯示,3 種材料與 SBF 溶液無離子交換現象。

引言

炭/炭復合材料(簡稱 C/C 材料),是一種以炭纖維為增強體,以熱解炭為基體的材料。由于其具有與人骨相匹配的彈性模量、良好的生物相容性等特點,已廣泛應用于接骨板、齒根、心臟瓣膜、血管、肌腱等組織的臨床研究[1-4]。

目前,C/C 材料在生物相容性方面已取得部分研究成果。張磊磊等[5]將成骨細胞(MG-63 細胞)接種于 C/C 材料表面,發現細胞呈梭狀,并沿炭纖維排布方向生長,說明其生物相容性良好。Wan 等[6]用噻唑藍(thiazolyl blue,MTT)法對經乙醇清潔并以 80℃ 蒸壓后的炭化硅涂層材料(簡稱 SiC 材料)進行毒性評價,結果顯示該材料沒有毒性。已有研究顯示,采用 MTT 法評價材料的細胞毒性時,細胞的相對增殖率(relative growth rate,RGR)(以符號RGR 表示)會隨著材料浸提液比例的增大而減小,隨著培養時間的延長而增大[7]。方鐵鈞等[8]將 SiC 材料不同濃度的浸提液加入到小鼠成纖維細胞(L929 細胞)中,結果顯示細胞 RGR 值與培養時間呈正相關關系。熊信柏等[9]將含 SiC 材料的浸出液加入到正常生長的 L929 細胞中,也有類似結果。段海英等[10]將炭纖維樁的浸出液加入到小鼠成骨樣細胞(MC3T3-E1 細胞)中,結果顯示炭纖維樁的浸出液無明顯細胞毒性。

C/C 材料屬于惰性材料,作為骨替代材料長期植入人體后,在界面處存在部分顆粒脫落的現象[11-12]。顆粒的存在可能是引起材料植入后細胞 RGR 值下降的一個因素。不同尺寸的炭顆粒對細胞及機體的作用不同:微米級以上大尺寸的炭纖維及熱解炭顆粒將停留在植入體附近[13-14],與植入組織直接接觸;而更小尺寸的炭顆粒則被吞噬細胞轉移到其他組織或器官。其中,亞微米級顆粒與細菌尺寸相當,可通過受體的內吞機制進入人體細胞[15],最終顆粒集結在皮膚表面,易出現“黑膚”現象;而出現在淋巴細胞附近,則被免疫系統吸收。納米級顆粒與病毒尺寸相當,介于生物大分子和細胞器之間,將被樹突狀細胞以吞噬、胞飲等機制作為外源性抗原攝取[16-18]。由于納米顆粒具有小尺寸效應、吸附性以及表面活性等物理化學性質,使得它對于細胞及機體而言擁有不同于生物大分子及微米級大尺寸材料的作用。一方面,納米顆粒可通過與細胞線粒體的作用,使線粒體產生過量的活性氧(reactive oxygen species,ROS),從而引起細胞的氧化應激反應,包括蛋白質和脫氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)損傷等,最終誘發腫瘤和心血管疾病[19-20];另一方面,納米顆粒通過刺激免疫細胞產生促炎因子和趨化因子,將誘導和加速炎癥反應[21]。以上研究表明,植入材料直接與生物系統結合,在全面評價其生物相容性時,除了細胞毒性、黏附性實驗外,還應考慮植入材料的表面顆粒脫落量、脫落顆粒尺寸大小及脫落顆粒對細胞產生的影響[22]。

基于以上考慮,本論文以 C/C 材料為基板,通過低壓化學氣相沉積(low pressure chemical vapor deposition,LPCVD)技術在 C/C 材料上沉積炭化硅(SiC)和二氧化硅(SiO2)涂層,制備了 C/C-SiC 材料和 C/C-SiO2 材料。依據《GB/T16886 中國國家標準委員會醫療器械生物學評價》標準[23-25],在 C/C、C/C-SiC、C/C-SiO2 這 3 種材料的細胞毒性和黏附性的研究基礎上,進行了模擬體液(simulated body fluid,SBF)中顆粒脫落規律的研究,以期對 C/C 材料及其涂層制品的臨床應用研究奠定一定的理論基礎。

1 材料與方法

1.1 材料

氯化鈉(NaCl)、碳酸氫鈉(NaHCO3)、氯化鉀(KCl)、磷酸氫二鉀(K2HPO4·3H2O)、無水氯化鈣(CaCl2)、無水硫酸鈉(Na2SO4)、三羥甲基氨基甲烷[NH2C(CH2OH)3]、酚酞(C20H14O4)、戊二醛(C5H8O2)均購自國藥集團化學試劑有限公司;六水合氯化鎂(MgCl2·6H2O)購自西隴化工股份有限公司;鹽酸(1.0 moL/L–HCl)購自株洲市昆空化玻有限責任公司;甲基橙(C14H14N3SO3·Na)購自天津市化學試劑研究所有限公司。洛斯維帕克紀念研究所–1640(roswell park memorial institute 1640,RPMI–1640)培養基、胎牛血清(fetal bovine serum,FBS)、青霉素/鏈霉素雙抗溶液(penicillin-streptomycin liquid)均購自上海素爾生物科技有限公司。六甲基二硅胺烷[(CH3)3SiNHSi(CH3)3]、硅酸四乙酯(SiC8H20O4)、二甲基亞砜[(CH3)2SO]均購自阿拉丁公司。MTT 試劑、磷酸鹽緩沖劑(public broadcasting service,PBS)均購自北京鼎國昌盛生物技術有限責任公司;胰蛋白酶(trypsin)–乙二胺四乙酸(ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA)消化液(0.25% trypsin—0.02% EDTA)購自上海莼試生物技術有限公司;苯酚(C6H5OH)購自湖南江虹有限公司;L929 細胞由上海中科院提供;0.22 μm 微孔濾膜購自天津市東康科技有限公司。

1.2 方法

1.2.1 材料的制備

以丙烯為裂解氣、氮氣為載氣,經化學氣相沉積(chemical vapor deposition,CVD)制備得到 C/C 材料。再將 C/C 材料加工成直徑(以符號:?表示)為 10 mm、厚度為 3 mm 的小圓片基板;以六甲基二硅胺烷、硅酸四乙酯為前驅體,以 LPCVD 在 C/C 材料小圓片基板上制備得到含有 SiC 和 SiO2 涂層的 C/C-SiC、C/C-SiO2 材料。

1.2.2 L929 細胞實驗

(1)溶液制備:

① 完全培養液:0.1% 雙抗 + 10% 胎牛血清 + 90% RPMI-1640 培養基(體積分數);

② 苯酚溶液:0.1% 苯酚 + 99.9% 完全培養液(體積分數);

③ PBS 溶液:1 袋 PBS(約 11.66 g)試劑均勻地溶于 1 L 去離子水中;

④ 胰酶溶液:20% 胰酶 + 80% PBS 溶液(體積分數);

⑤ MTT 溶液:按 5 mg/mL 的比例將 250 mg MTT 試劑均勻地溶于 50 mL 去離子水中;

⑥ 細胞懸液:L929 細胞在完全培養液中培養至 80% 貼壁后,經 PBS 溶液潤洗、胰酶溶液消化,再用完全培養液將細胞吹打成均勻分布的細胞懸液;

⑦ 材料浸提液:對 C/C、C/C-SiC、C/C-SiO2 這 3 種炭基復合材料的小圓片進行清洗、滅菌、干燥處理后,按照“材料表面積/完全培養液體積”配制 1.25、3.00、5.00 cm2/mL 不同濃度的材料浸提液,37℃ 下靜置 24 h 備用[22]。

(2)細胞毒性實驗:

將 L929 細胞懸液 100 μL 接種于 96 孔板,每組設 4 個復孔。在 37℃、5%CO2 下培養 24 h;待孔內細胞貼壁生長良好后,棄孔內原液體,分別加入 100 μL 苯酚溶液、完全培養液和材料浸提液進行刺激處理。刺激結束后,每孔再加入 20 μL MTT 溶液培養 4 h,隨后棄去孔內液體,加入 150 μL 二甲基亞砜,室溫震蕩 5 min,以 630 nm 的波長測定其吸光度值。

細胞毒性實驗中,L929 細胞分組及刺激如下:

① 陽性對照組:苯酚溶液,刺激 24 h、48 h 和 72 h;

② 空白對照組:完全培養液,刺激 24 h、48 h 和 72 h;

③ C/C 組:C/C 材料的浸提液(1.25、3.00、5.00 cm2/mL),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

④ C/C-SiC 組:C/C-SiC 材料的浸提液(1.25、3.00、5.00 cm2/mL),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

⑤ C/C-SiO2 組:C/C-SiO2 材料的浸提液(1.25、3.00、5.00 cm2/mL),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

根據材料對細胞毒性的評價標準計算細胞 RGR 值[26-28],如式(1)所示:

|

如表 1 所示,為細胞毒性分級和評價。

(3)細胞直接接觸實驗

將 L929 細胞懸液接種于 12 孔板,每孔 2 mL,每組設 3 個復孔,在 37℃、5%CO2 下培養 24 h。待孔內細胞貼壁生長良好后,加入清洗、滅菌、干燥后的材料進行刺激。刺激實驗均在 37℃、5%CO2 條件下進行。刺激時間結束后,采用倒置生物顯微鏡(XDS-3,方測精密儀器科技有限公司/深圳)對刺激培養后的 L929 細胞進行觀察。

細胞直接接觸實驗中,L929 細胞分組及刺激如下:

① 空白對照組:不加任何材料,培養 24 h、48 h 和 72 h;

② C/C 組:加入 C/C 材料(1 片/孔),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

③ C/C-SiC 組:加入 C/C-SiC 材料(1 片/孔),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

④ C/C-SiO2 組:加入 C/C-SiO2 材料(1 片/孔),刺激 24 h、48 h 和 72 h;

(4)細胞黏附實驗

C/C、C/C-SiC 和 C/C-SiO2 這 3 種材料小圓片經清洗、滅菌、烘干后,將 L929 細胞懸液(10 000 個/mL)均勻地滴在各材料表面,在 37℃、5%CO2 下刺激 72 h 后。用 PBS 溶液對黏附后的材料進行潤洗,用 2.5% 的戊二醛固定 2 h,依次用 30%、50%、70%、80%、90%、95%、100% 的乙醇梯度脫水(均為體積分數),不同濃度乙醇脫水時間均為 8 min,然后 37℃ 真空干燥、噴金后在掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope, SEM)(Quanta 250 FEG,FEI 公司/捷克)下觀察。

1.2.3 顆粒的脫落與表征

遵循現配現用的原則,按比例配制 1 000 mL 的 SBF 溶液[29]。按照本小節下述分組,在 2 Hz、37℃ 下放入小型恒溫振蕩器(IS-RSDA,蘇州捷美電子有限公司/蘇州市)振蕩。每隔 4 h 換液一次,直至 72 h 結束。如圖 1 所示,采用針管注射器將每振蕩 4 h 的 SBF 溶液吸取到裝有 0.22 μm 微孔濾膜的過濾裝置中過濾,得到各組的濾液和表面有殘留顆粒的濾膜。采用 SEM 對濾膜上顆粒的大小、形貌進行觀察[22],并對濾膜的上、下、左、右及中間部位的顆粒隨機進行粒徑測量。采用酶標儀(Bio-Tek Lx-800,廣州市朗普光電科技有限公司/廣州市)測試濾液及空白對照組 SBF 溶液的吸光度,分析濾液中的殘存顆粒對吸光度的影響。采用酸式滴定法檢測濾液中 HCO3–的濃度,并與空白對照組的濾液進行對比,以判斷材料表面是否與 SBF 溶液發生離子交換。

實驗分組及處理如下:

① 空白對照組:40 mL SBF 溶液,振蕩 4 h 后,過濾;

② C/C 組:40 mL SBF 溶液 + 4 片 C/C 材料(直徑為 10 mm、厚度為 3 mm 的小圓片基板),振蕩 4 h 后,過濾;

③ C/C-SiC 組:40 mL SBF 溶液 + 4 片 C/C-SiC 材料(直徑為 10 mm、厚度為 3 mm 的小圓片基板),振蕩 4 h 后,過濾;

④ C/C-SiO2 組:40 mL SBF 溶液 + 4 片 C/C-SiO2 材料(直徑為 10 mm、厚度為 3 mm 的小圓片基板),振蕩 4 h 后,過濾;

圖1

過濾裝置示意圖

Figure1.

Schematic diagram of filter unit

圖1

過濾裝置示意圖

Figure1.

Schematic diagram of filter unit

將過濾前后的濾膜烘干至恒重,采用高精度電子天平(FA2004,舜宇恒平科學儀器有限公司/上海市)測量濾膜質量的變化,并計算顆粒的脫落量 M,如式(2)所示:

|

其中,m0 為過濾操作前濾膜質量,m1 為過濾操作后濾膜質量,s 為樣品表面積。

2 結果與討論

2.1 材料脫落顆粒對細胞毒性的影響

評價植入材料對細胞毒性的影響,最常用的方法是 MTT 法。表 2 是 MTT 法對各組材料浸提液刺激下的 L929 細胞 RGR 值及對應的毒性等級。

如表 2 所示,C/C-SiC 材料和 C/C-SiO2 材料總體上都存在隨著材料浸提液濃度以及刺激時間的增加,細胞 RGR 值呈下降的趨勢,材料的細胞毒性呈現上升趨勢。但表 2 中 C/C 材料的數據顯示,隨著濃度增加,RGR 值也上升了,究其原因或與 3 種材料掉落的顆粒對 L929 細胞的影響有關,具體詳情將在后文詳細討論。

如表 2 所示,C/C-SiO2 材料濃度在 5.00 cm2/mL 時,72 h 時的細胞毒性上升最快,達到 2 級。實驗結果與文獻[8-9]相差較大。據文獻[8-9]報道:隨著 L929 細胞被 C/C-SiC 材料浸提液刺激時間的增加,細胞 RGR 值呈上升趨勢,材料的細胞毒性在下降。其中濃度為 25%、50% 和 100%(以生理鹽水為浸提介質,以完全培養液稀釋)的細胞毒性均為 0 或 1 級,表現出很輕微的細胞毒性,C/C-SiC 材料濃度在 50% 時,120 h 時的細胞毒性下降最慢,達到 1 級。但是,有趣的是,細胞直接接觸實驗表明,3 種材料隨刺激時間的增加,細胞逐漸貼壁生長,數目增多,形態由圓形逐漸變為梭形,表明細胞生長和增殖均呈良好態勢,如圖 2 所示。但與不加任何材料的空白對照組比較,細胞生長和增殖的絕對數量均少于空白對照組。同時,可以發現各材料均有顆粒脫落現象,在 C/C-SiO2 材料的培養液中,材料脫落的顆粒最多。脫落的顆粒對細胞的生長抑制明顯,尤其是前 24 h 細胞的生長。隨著顆粒脫落的減少,培養時間延長至 48 h 和 72 h,細胞生長和增殖逐漸趨于正常。從細胞的增殖數量、生長形態以及培養液的干凈程度方面來看,3 種材料的完全培養液中,以 C/C-SiC 材料脫落的顆粒最少,對細胞生長的抑制現象最弱,其次為 C/C 材料和 C/C-SiO2 材料。

圖2

炭基復合材料的細胞直接接觸實驗顯微照片

Figure2.

Morphology of L929 cells direct contact with different carbon-based composites

圖2

炭基復合材料的細胞直接接觸實驗顯微照片

Figure2.

Morphology of L929 cells direct contact with different carbon-based composites

為進一步考察材料的生物相容性,本文開展了細胞黏附實驗。實驗結果如圖 3 所示,C/C 材料表面的細胞形態良好,呈現梭形,并沿炭纖維排布方向生長。C/C-SiC 材料與 C/C-SiO2 材料表面的細胞緊密黏附于各自材料表面,其中 C/C-SiC 材料表面的細胞呈近梭形,而 C/C-SiO2 材料表面的細胞呈臃腫的無定形態。根據毛菲菲等[30]的研究,材料微觀形貌對細胞黏附性及增殖性的影響顯著,即材料自身屬性是決定細胞生長情況好壞的主要因素。通過本文細胞黏附實驗表明,C/C 材料表面對 L929 細胞的黏附性最好,其次為 C/C-SiC 材料及 C/C-SiO2 材料。

圖3

炭基復合材料的胞黏附實驗顯微照片

Figure3.

Morphology of L929 cells adhesion on carbon-based composites

圖3

炭基復合材料的胞黏附實驗顯微照片

Figure3.

Morphology of L929 cells adhesion on carbon-based composites

2.2 炭基復合材料顆粒脫落規律

綜合前述的細胞直接接觸和細胞黏附實驗,表明 C/C、C/C-SiC、C/C-SiO2 這 3 種炭基復合材料的生物相容性良好,符合臨床植入材料的細胞毒性標準,但材料表面均伴有顆粒脫落的現象,且細胞毒性結果與細胞直接接觸和細胞黏附實驗兩者在結果上存在較大出入,因此本文隨后研究了材料表面顆粒脫落以及顆粒脫落對 MTT 法細胞毒性評價時準確性的影響。

將 C/C、C/C-SiC、C/C-SiO2 這 3 種材料清洗、滅菌、烘干后,按照小節 1.2.3 的方法,對 3 種復合材料表面顆粒隨浸泡時間的脫落情況進行了統計,如圖 4 所示。3 種材料顆粒的脫落曲線呈偏峰現象,并可分為 3 個區域。前 8 h 為顆粒脫落上升區(I 區),各材料的脫落量均呈上升趨勢,到 8 h 時均達到顆粒脫落峰值。其中,C/C-SiO2 材料的脫落量最高為 0.355 mg/cm2,C/C 材料的脫落量與它接近,為 0.342 mg/cm2,C/C-SiC 材料的脫落量最小,為 0.256 mg/cm2;8~36 h 為顆粒脫落下降區(Ⅱ區),3 種材料的脫落均呈下降趨勢,其中 C/C 和 C/C-SiC 材料的趨勢相似,而 C/C-SiO2 則呈波動性下降;36~72 h 為顆粒脫落平穩區(Ⅲ區),C/C、C/C-SiC 材料下降趨穩的態勢相同,基本維持在 0.050 mg/cm2左右,而 C/C-SiO2 繼續呈現波動性下降的趨勢,至 72 h 時不再有顆粒脫落。

圖4

炭基復合材料脫落顆粒的變化曲線

Figure4.

Curves of particles shedding from carbon-based materials

圖4

炭基復合材料脫落顆粒的變化曲線

Figure4.

Curves of particles shedding from carbon-based materials

如圖 5 所示,為 3 種炭基復合材料表面脫落顆粒的 SEM 照片。材料表面脫落顆粒的粒徑統計結果表明,3 種材料在Ⅰ區的顆粒尺寸最大,然后依次變小,至Ⅲ區時,顆粒多以不規則塊狀出現。其中,在Ⅰ區時,C/C 材料脫落顆粒的總量為 1.2 mg,纖維狀顆粒粒徑在 0.81~120.00 μm;C/C-SiC 材料脫落顆粒的總量為 1.0 mg,顆粒粒徑在 0.65~21.87 μm;C/C-SiO2 材料脫落顆粒的總量為 1.3 mg,針狀顆粒粒徑在 2.74~60.00 μm。

圖5

炭基復合材料顆粒脫落的 SEM 照片

Figure5.

SEM micrograph of particles shedding from carbon-based materials

圖5

炭基復合材料顆粒脫落的 SEM 照片

Figure5.

SEM micrograph of particles shedding from carbon-based materials

C/C-SiO2 較 C/C 和 C/C-SiC 脫落的顆粒都大,究其原因,與其涂層的形貌有關。如圖 6 所示,為 3 種炭基復合材料的表面形貌。其中,C/C 材料表面纖維呈層狀交替分布,走向明顯;C/C-SiC 材料表面 SiC 涂層初始形貌規則,多呈球形、橢圓形等規則形狀,并以團簇狀聚集;C/C-SiO2 材料表面 SiO2 涂層則以針狀垂直生長于基體表面。材料表面顆粒的脫落主要與材料本身、所處環境等因素有關。C/C 材料表面無涂層防護,表層熱解炭率先脫落,繼而在脫落的過程中帶動炭纖維的脫落,最終呈現炭纖維、不規則炭顆粒、規則炭顆粒的演變過程。C/C-SiC 材料表面不同微觀區域涂層厚度不同,突出部分在樣品相互碰撞摩擦的過程中,從底部斷裂成更加細小的顆粒,并伴隨 SBF 溶液的沖擊作用,最終呈現規則的球狀形態。C/C-SiO2 材料與 C/C、C/C-SiC 材料表面所不同的是,C/C-SiO2 材料由于沉積溫度高,前驅體在材料表面快速累積,最終形成垂直于底面生長的柱狀結構,其受力模式類似于懸臂梁結構,在外力循環往復的沖擊作用下,針狀非晶生長越突出的部分,越先脫落,當脫落到一定程度后,較小柱狀結構受 SBF 溶液的震蕩開始逐漸突出、脫落,呈現出波動性下降的變化[31]。

圖6

炭基復合材料表面形貌

Figure6.

Surface morphology of carbon-based materials

圖6

炭基復合材料表面形貌

Figure6.

Surface morphology of carbon-based materials

關于 C/C 材料表面顆粒脫落的現象,國內外學者已有相關研究。Li 等[32]采用髖關節模擬實驗機對 C/C 材料的受力分析結果顯示,C/C 材料受到壓應力與剪切應力的作用,炭纖維與熱解炭顆粒隨著時間呈現規則的演變過程。Nine 等[1]對構成髖關節和膝關節置換的 C/C 材料進行研究,發現無論是體內或體外實驗,生成的顆粒大小既不統一,也不均勻分布,且常見的顆粒有球狀、圓柱狀、纖維狀和片狀。Howling 等[33]以 22 種 C/C 材料作為超高分子量聚乙烯(ultra-high molecular weight polyethylene,UHMWPE)膝關節的替代物,進行摩擦磨損以及細胞接觸實驗的研究,發現以聚丙烯腈短纖維為增強相,以樹脂–焦炭和瀝青為基體的復合材料(standard modulus surface treated resin-coke matrix pitch,SMS-RC-P)同比于金屬材料,具有表面磨粒更少的優勢。

2.3 浸提液過濾后的細胞毒性分析

從前述實驗可知,3 種炭基復合材料均存在表面顆粒脫落的現象,本文對 3 種材料重復做了細胞毒性實驗,并采用 0.22 μm 微孔濾膜過濾 3 種材料的浸提液,待過濾后再加入到已貼壁生長的細胞中做刺激處理,隨后重新測量細胞 RGR 值以評估材料的細胞毒性,如表 3 所示。

如表 3 所示,隨著培養時間的增加,3 種材料的細胞 RGR 值呈上升趨勢,與表 2 中的下降趨勢有較大差異。說明材料浸提液中存在的顆粒對 MTT 法進行細胞毒性評價時的準確性產生了干擾。因此,通過 MTT 法進行細胞毒性評價時,對于有顆粒脫落的材料,須對其浸提液過濾后,再加入到細胞中進行刺激。

同時,為排除材料浸提液的濾液中是否存在更小的顆粒、材料是否與 SBF 溶液有離子交換,本文課題組用酶標儀檢測濾液的吸光度、用鹽酸滴定法來測定濾液中的 HCO3–離子濃度,并與空白對照組的濾液進行對比。實驗結果表明,3 種炭基復合材料的濾液與空白對照組 SBF 溶液的吸光度變化趨勢相同;濾液與空白對照組的 SBF 溶液消耗標準鹽酸的總量相近,說明材料與 SBF 溶液無化學交互作用。

3 總結

本文以 C/C、C/C-SiC 和 C/C-SiO2 這 3 種炭基復合材料為對象,通過細胞毒性實驗、細胞直接接觸實驗和細胞黏附實驗,綜合評價了炭基復合材料的生物相容性。同時,對 3 種材料表面脫落顆粒的情況,以及這些顆粒對 MTT 法細胞毒性評價的準確性進行了研究,得到以下主要結論:

(1)細胞毒性、細胞直接接觸和細胞黏附實驗均表明,3 種炭基復合材料的細胞毒性均合格,生物相容性良好。

(2)材料脫落的顆粒對 MTT 法評價細胞毒性的準確性干擾很大,顆粒脫落越多,對 L929 細胞的抑制生長的影響越明顯。因此,如用 MTT 法進行細胞毒性評價,材料的浸提液需要過濾處理。

(3)表面顆粒脫落實驗顯示,72 h 內 3 種炭基復合材料表面顆粒脫落量為 C/C-SiO2 > C/C > C/C-SiC,脫落曲線呈偏峰現象,在 8 h 達到拐點,至 36 h 趨于平穩;濾液分析顯示,3 種材料與 SBF 溶液無離子交換現象。