在臨床操作中,手術縫合線的斷裂、結的滑脫和縫合線對組織的撕裂是造成傷口縫合失效的主要原因。基于此,本文在生物材料試驗機上模擬縫合打結過程,研究了絲線、聚乳糖酸 910 縫合線和聚丙烯縫合線打結前后的拉伸、松弛和線-線界面的摩擦性能。結果表明,打結使縫合線的拉伸性能降低。其中聚乳糖酸 910 縫合線拉伸強度最大,聚丙烯縫合線延伸率最大;在松弛過程中,縫合線在初始 2 h 松弛量最大,松弛量從小到大為:聚乳糖酸 910 縫合線、絲線、聚丙烯縫合線。涂層和單絲結構均能有效降低縫合線表面粗糙度,從而減小線-線界面的摩擦力;線-線界面的摩擦力隨載荷增加而增加,而與摩擦速度無關。研究結果為優化縫合線設計和縫合打結操作提供了重要的理論基礎。

引用本文: 張力, 戴安, 李煒, 周仲榮. 縫合打結過程中手術縫合線力學性能研究. 生物醫學工程學雜志, 2019, 36(3): 386-392, 400. doi: 10.7507/1001-5515.201711079 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

手術縫合線是一種常用的醫療耗材,廣泛應用于傷口的縫合、組織的對合、腔管的結扎與吻合、關節和植入物的固定、創面和韌帶修復等過程[1]。在以微創手術機器人為主的外科縫合技術中,機器人需要根據縫合線的性能來規劃整個縫合打結操作。縫合線的性能對微創手術操作效果與術后愈合效果均有重要影響。縫合線的性能通常可分為力學性能、操作性能和生物性能[2]。其中力學性能包括拉伸性能、摩擦性能、蠕變與松弛性能、彎曲剛度等;操作性能包括組織割損性能、打結難易性能等;生物性能包括體內降解性能、生物惰性、生物毒性等。在傷口縫合與術后愈合過程中,手術縫合線的力學性能對手術的成功率影響很大。例如:低拉伸強度和高磨損性容易引起縫合線的斷裂,而高蠕變或高松弛性容易引起縫合間隙形成,最終引起縫合組織的二次開裂,造成縫合失敗。

國內外有關縫合線力學性能的研究主要集中在拉伸強度與摩擦性能上。Kim 等[3]利用拉力試驗機研究了線種類和線徑對縫合線拉伸性能的影響,得出隨著線徑的增加縫合線的拉伸強度逐漸增加,線種類對于不可吸收縫合線拉伸性能的影響大于可吸收縫合線。Good 等[4]指出同種線徑的聚乳糖酸 910 縫合線和聚二惡烷酮縫合線的拉伸性能無明顯差異。Kandimalla 等[5]發現苧麻纖維縫合線由于纖維內空腔面積很小增加了細胞壁的厚度,從而提高了縫合線的拉伸性能,此外體內的濕潤環境會增加苧麻纖維縫合線的拉伸強度。牛天軍等[6]指出加捻縫合線在摩擦過程中縫合線會逐漸解捻,纖維斷裂逐漸增多,從而導致縫合線表面形成毛羽。在摩擦過程中,毛羽產生粘連從而降低了縫合線的剩余強度。Williams 等[7]發現在編織型縫合線與肌腱組織摩擦過程中,隨著縫合線編織角的增加,縫合線的磨損量會顯著增加。Chen 等[2]采用鹽酸左氧氟沙星涂層,Viju 等[8]采用殼聚糖涂層,而 Griesser 等[9]采用射頻輝光放電法生成的六甲基二硅氧烷涂層,均能有效降低縫合線的摩擦系數。Nout 等[10]指出隨著線徑的增加,縫合線的蠕變增強,對于同種線徑的聚丙烯縫合線和聚對二氧環已酮縫合線,前者的蠕變明顯強于后者。

實際上,縫合線的斷裂、結的滑脫和組織的撕裂是傷口縫合失效的主要原因[11]。在臨床上,手術縫合線低拉伸性能會導致傷口的二次開裂,低摩擦性能會導致難于打結,高的松弛性能會導致術后愈合過程中縫合線支撐強度降低。因此,縫合線的力學性能對組織愈合的影響尚需要研究。本文以三種外科常用縫合線為研究對象,分析了其打結前后的拉伸性能和松弛性能,并且模擬手術打結,探索了不同速度、不同載荷與不同表面形貌和結構的縫合線對其摩擦性能的影響,以期為縫合線的設計優化和手術縫合打結操作提供基礎數據。

1 試驗

1.1 樣品準備

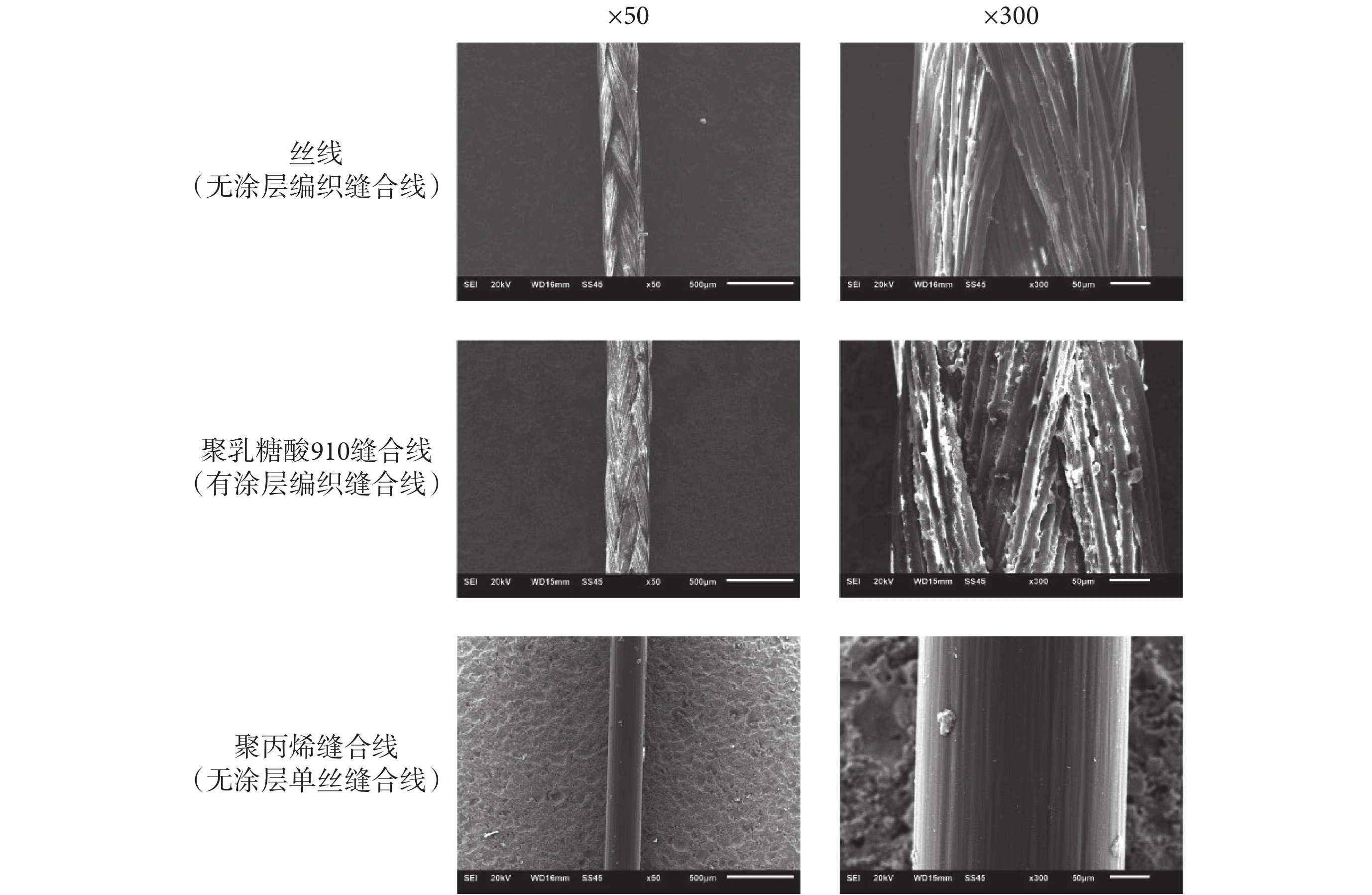

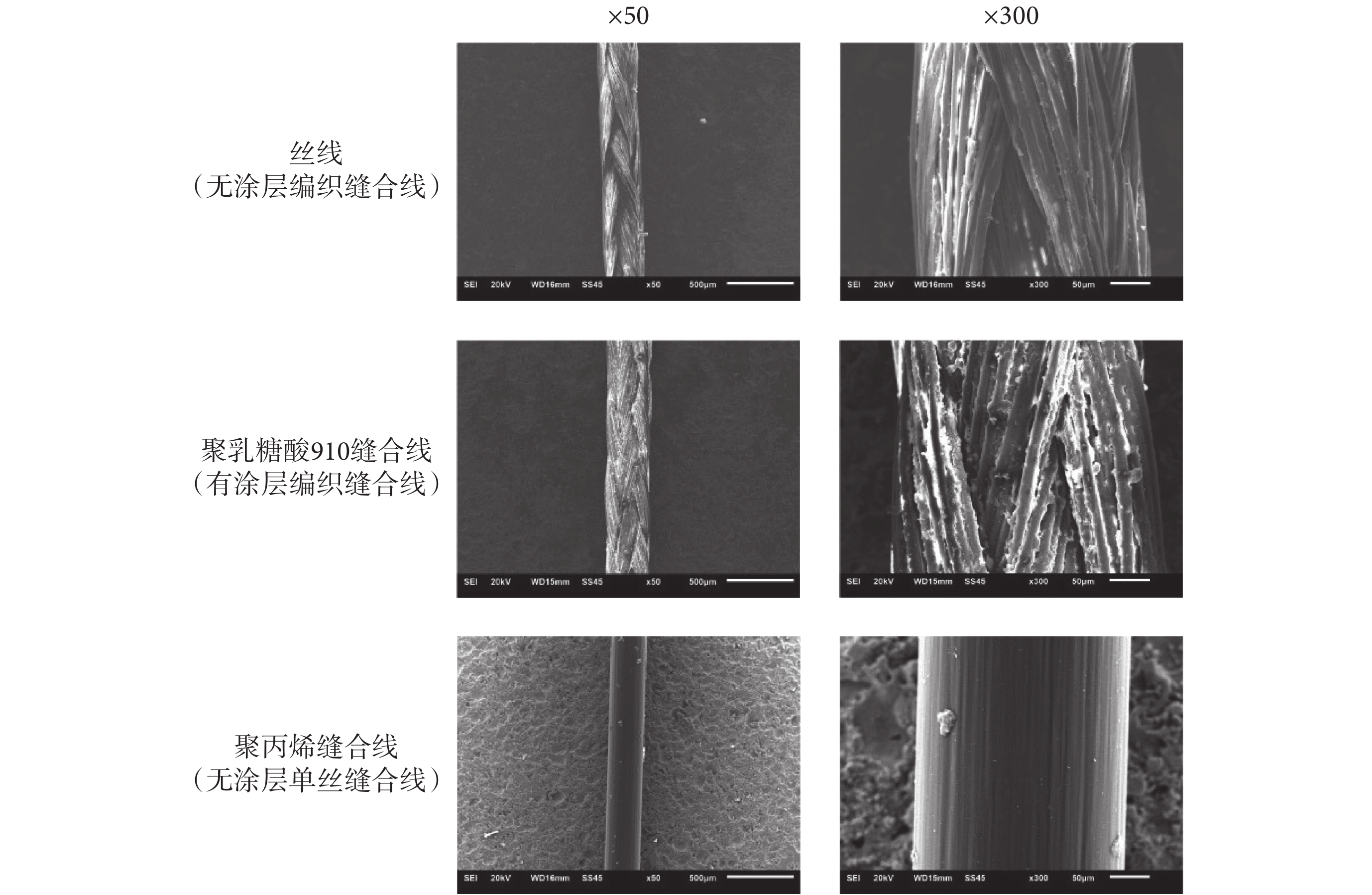

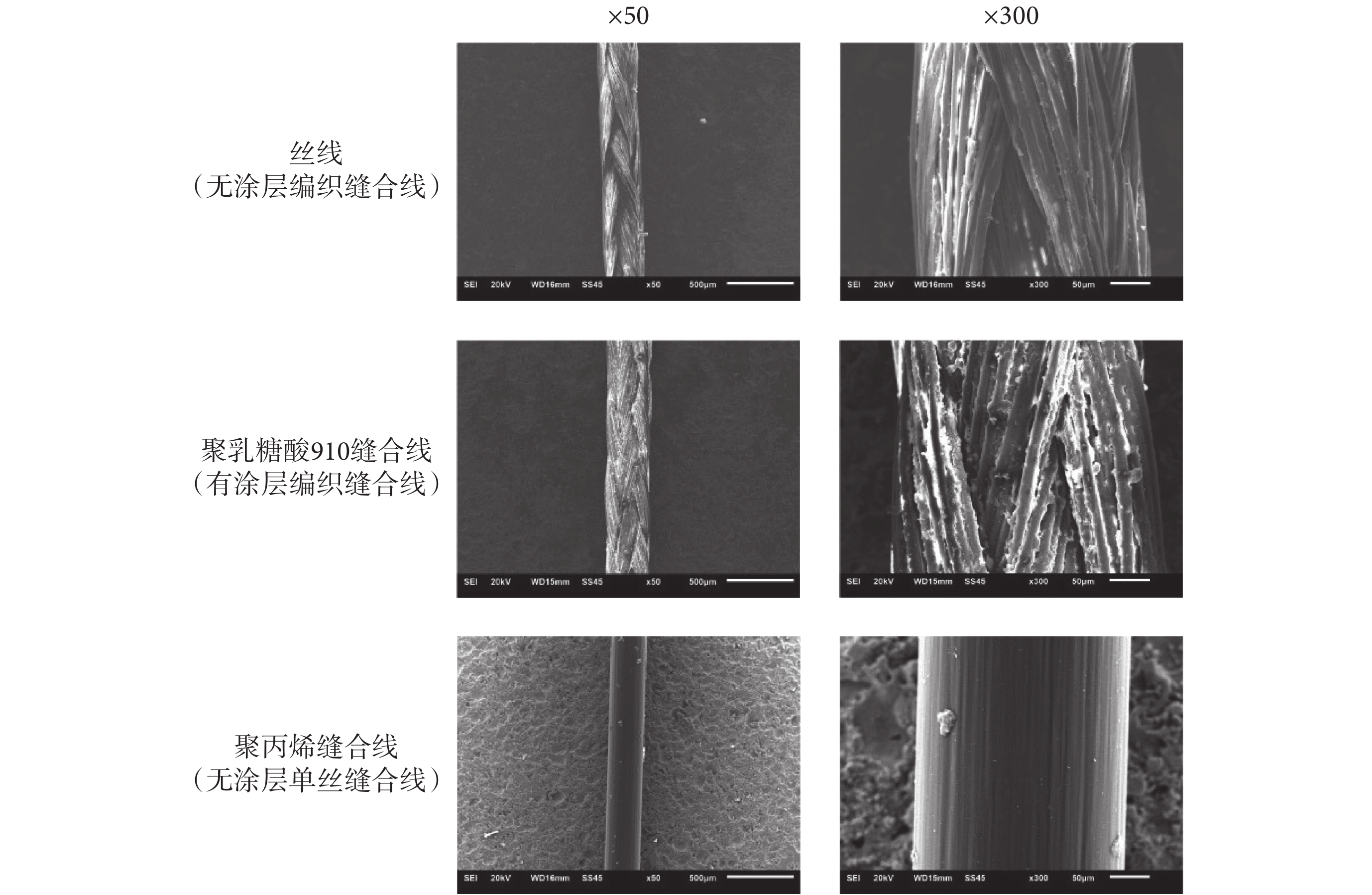

選用三種常用微創手術縫合線為試驗樣品:絲線(慕斯線,強生(上海)醫療器材有限公司)、聚乳糖酸 910 縫合線(微喬線,強生(上海)醫療器材有限公司)和聚丙烯縫合線(普利靈線,強生(上海)醫療器材有限公司),線徑均為 USP 3-0 號(美國藥典,直徑 0.200~0.249 mm),詳細信息如表 1 所示。在掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)(JSM-6610LV,日本電子公司)下觀察到的縫合線表面形貌如圖 1 所示。

圖1

縫合線表面掃描電鏡圖像

Figure1.

SEM micrographs of the suture surface

圖1

縫合線表面掃描電鏡圖像

Figure1.

SEM micrographs of the suture surface

采用激光共聚焦顯微鏡(OLS4100,奧林巴斯(中國)有限公司)測量三種縫合線的表面粗糙度,結果如表 1 所示。由圖 1 和表 1 可知,無涂層單絲結構聚丙烯縫合線的表面粗糙度最小,無涂層編織結構的絲線最大。

1.2 試驗方法

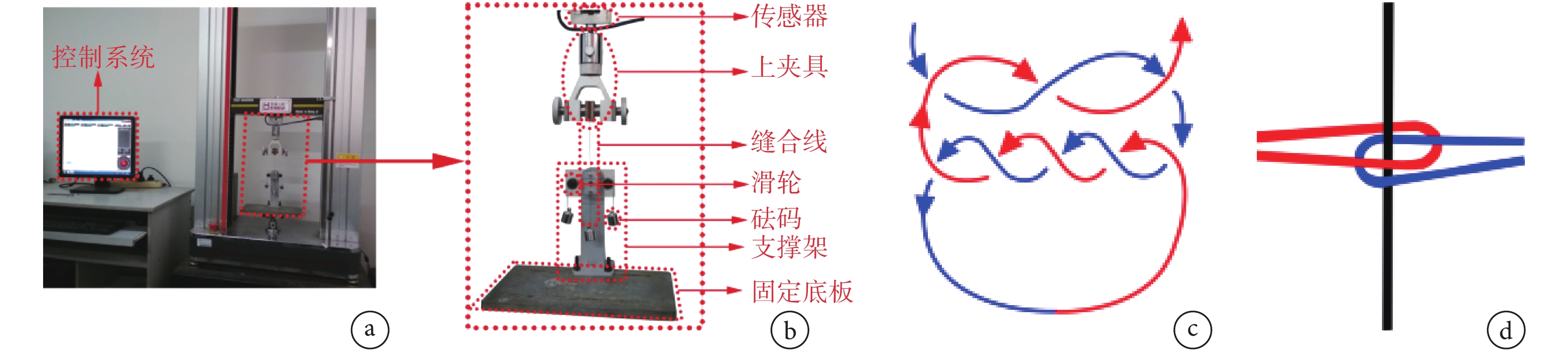

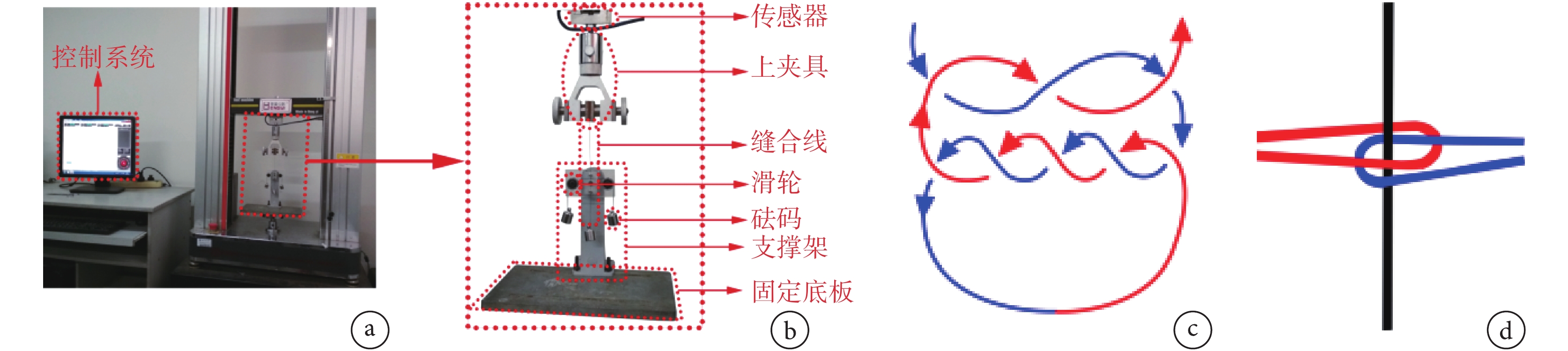

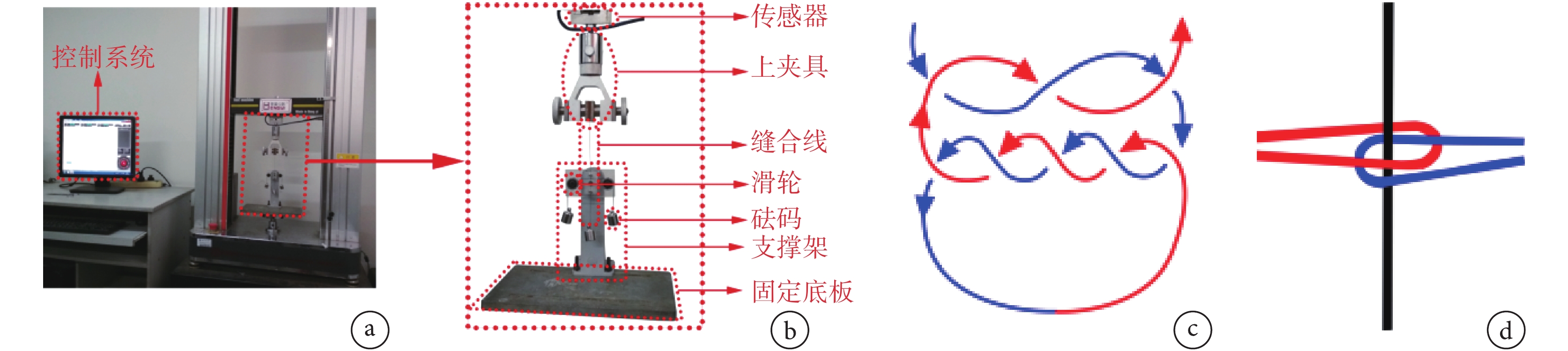

如圖 2a 所示,采用生物材料試驗機(HY0580,上海橫翼精密儀器有限公司)對上述三種縫合線進行直接拉伸、打結后拉伸和松弛性能測試。每種縫合線裁剪成長度 150 mm 各 15 根,分別用于直接拉伸、打結后拉伸和松弛實驗,每種實驗各 5 根。實驗前所有縫合線樣品在生理鹽水中浸泡約 5 h,用來模擬人體的內環境。

圖2

試驗裝置

圖2

試驗裝置

a. HY0580 生物材料試驗機;b. 摩擦試驗平臺;c. 外科結;d. 三條縫合線相對位置

Figure2. Testing apparatusa. HY0580 biological materials testing machine; b. friction test platform; c. surgical knot; d. the relative position of the three sutures

1.2.1 縫合線打結前后拉伸性能分析

在進行拉伸實驗時,縫合線的拉伸標距為 100 mm,拉伸速度為 5 mm/min,采樣頻率為 25 Hz。在打結后拉伸強度測試時,打結方式均采用外科結(如圖 2c 所示),結位于上下夾具的中心位置,每次測試后觀察縫合線的斷裂位置并記錄。

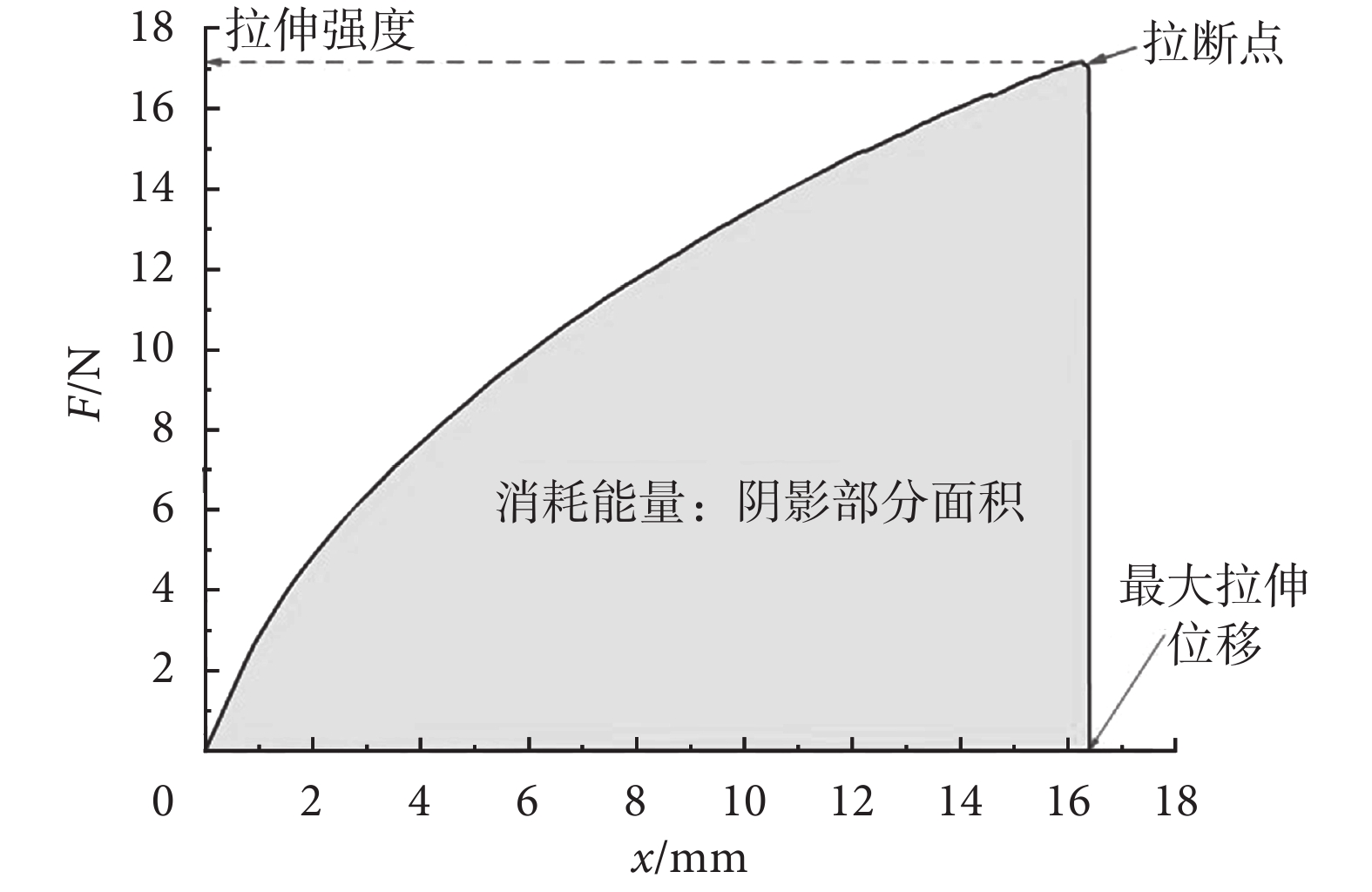

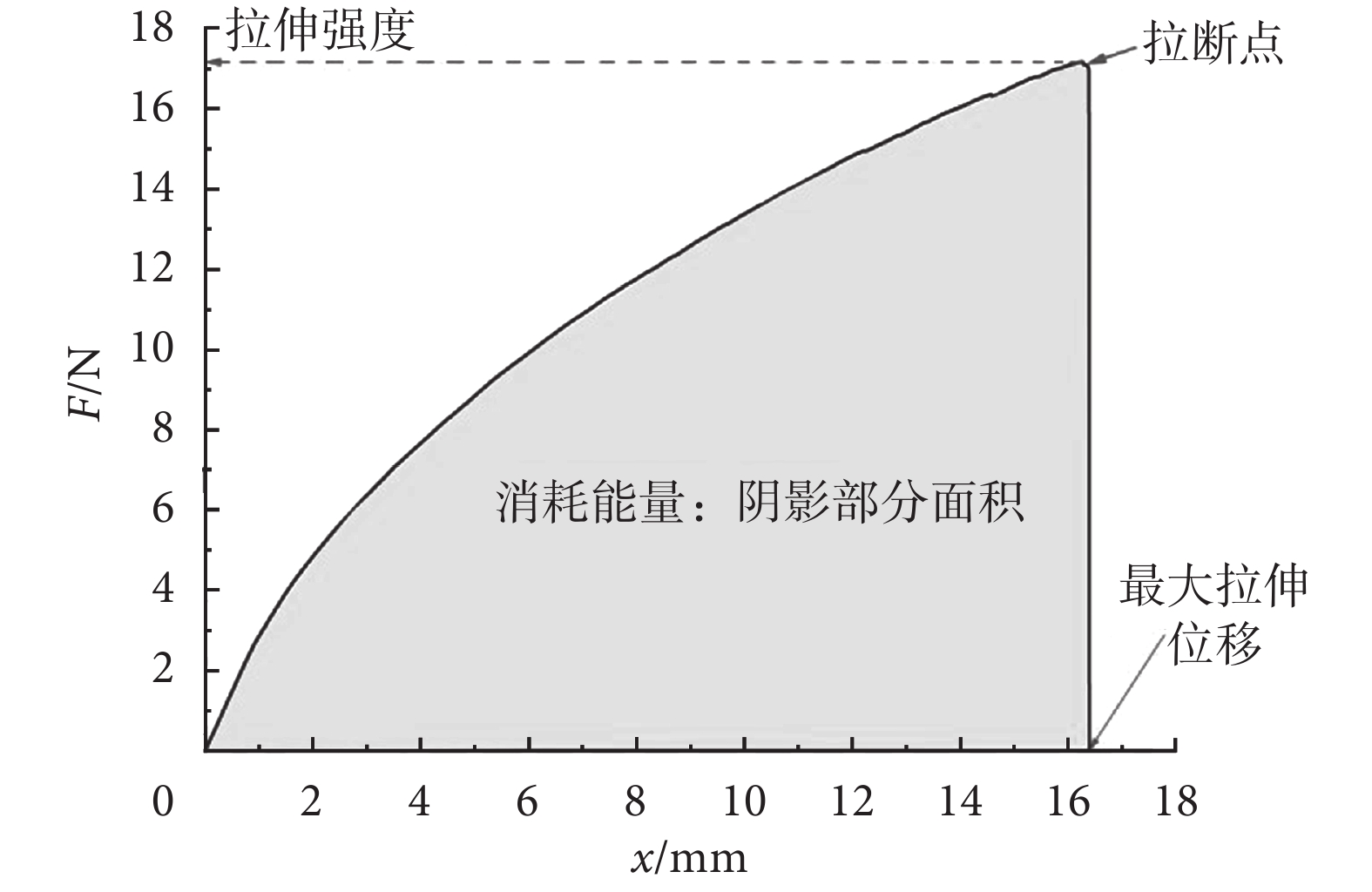

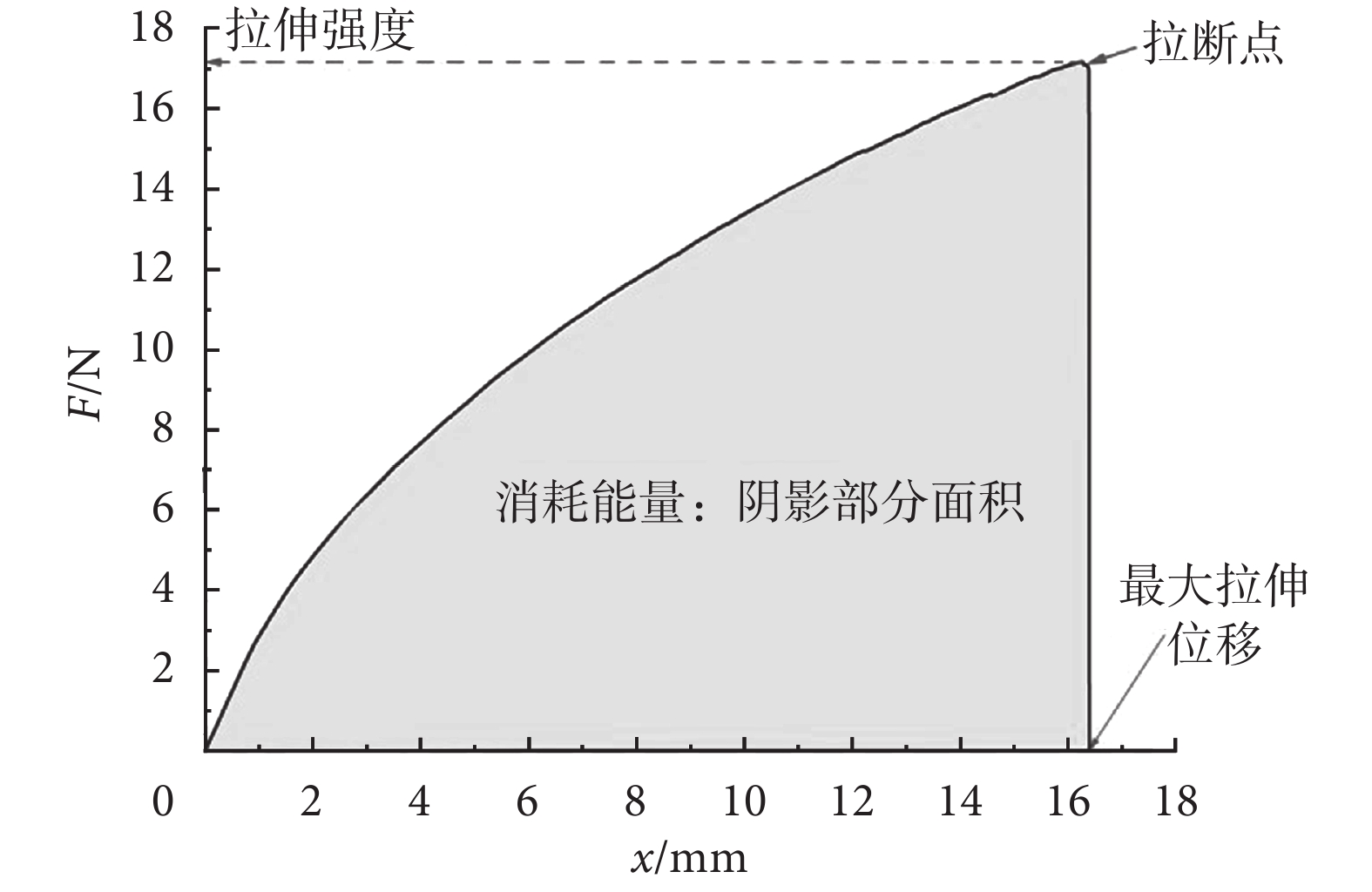

圖 3 為縫合線拉伸實驗中典型的拉力-位移曲線圖,在拉斷點之前縫合線上的拉力與位移呈非線性關系,曲線斜率逐漸減小。在縫合線拉斷過程中,需要不斷地消耗能量,縫合線拉斷所消耗的能量可由式(1)計算。

圖3

縫合線典型拉力-位移曲線圖

Figure3.

Typical force-displacement curve of suture

圖3

縫合線典型拉力-位移曲線圖

Figure3.

Typical force-displacement curve of suture

'/> '/> |

式中,x' 為拉斷點對應的位移,F 為每個瞬態對應的力值。由定積分的定義可知,該段曲線在[0, x']上與 x 軸所圍成的圖形面積即為縫合線拉斷所需的能量。

為了對比不同種縫合線之間的差異,對于每條實驗曲線取拉伸強度(拉斷點對應的拉力值)、延伸率(拉斷點對應位移/縫合線初始長度(100 mm))、拉斷所消耗能量作為對比參數。

1.2.2 縫合線松弛性能分析

在進行松弛實驗時,縫合線的拉伸標距仍為 100 mm,首先縫合線以 5 mm/s 的速度拉伸到初始拉伸長度 10 mm,而后保持此長度 24 h,系統的采樣頻率為 1 Hz。

根據應力的定義可知,縫合線上的應力可由式(2)進行計算。

|

式中,F 為縫合線上的拉力值,A0 為縫合線的初始截面面積,d 為縫合線的平均直徑[d = (0.200 + 0.249)/2 = 0.224 5 mm]。為了比較不同種類縫合線松弛性能之間的差異,我們取應力比作為對比量,應力比可由式(3)計算。

|

式中,δt 為瞬態應力值,δ0 為初始應力值。

1.2.3 縫合線-縫合線界面摩擦性能分析

手術操作中常用的固結方式有:方結、外科結和三疊結[12]。結的固緊力主要由縫合線-縫合線界面的摩擦力提供。如圖 2b 所示,縫合線-縫合線界面的摩擦實驗在改裝后的生物材料試驗機上進行。實驗時采用三根掛有相同重量砝碼的同種材質的縫合線,其位置關系如圖 2d 所示。驅動系統帶動垂直縫合線向上運動完成摩擦過程,數據的采樣頻率為 25 Hz,每次實驗重復進行 5 次。在研究不同載荷的影響時,縫合線均采用 3-0 號絲線,運動速度均為 50 mm/min,載荷分別設為 0.1、0.2、0.5 N;在研究不同速度的影響時,縫合線仍為 3-0 號絲線,載荷均為 0.2 N,運動速度分別為 25、50、75 mm/min;在研究縫合線表面形貌和結構的影響時,載荷均為 0.2 N,速度均為 50 mm/min,縫合線分別為 3-0 號的絲線、聚乳糖酸 910 縫合線和聚丙烯縫合線。

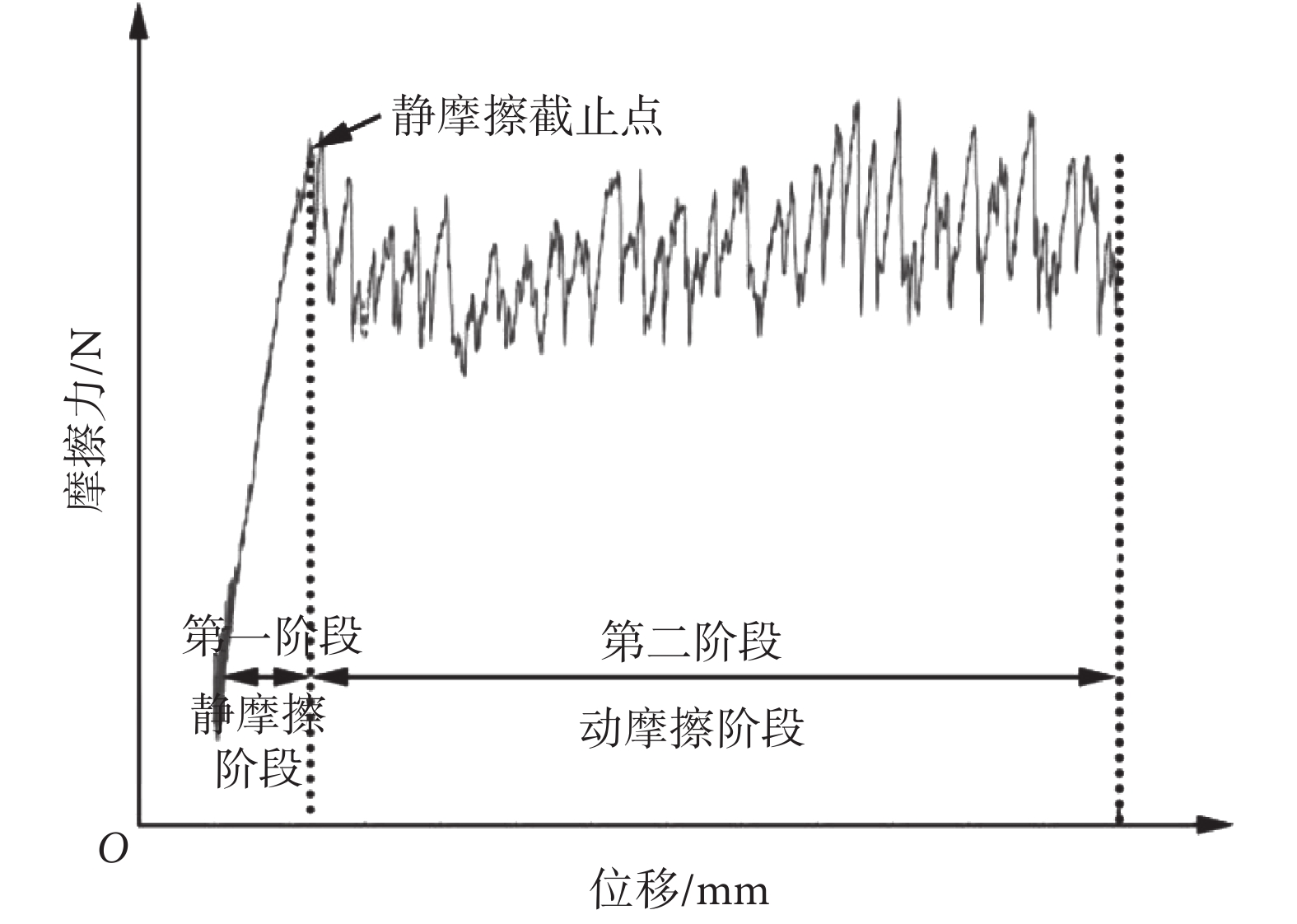

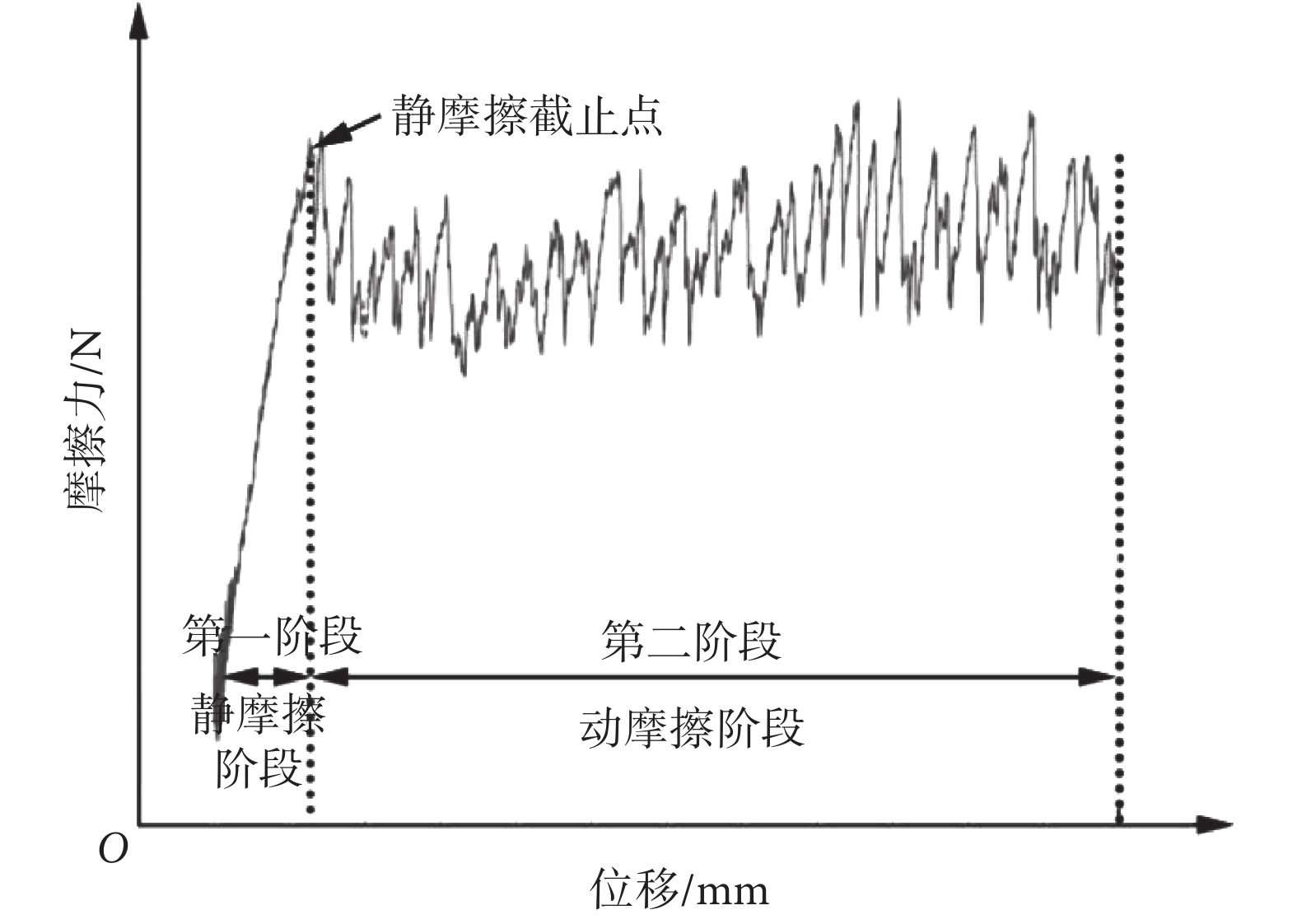

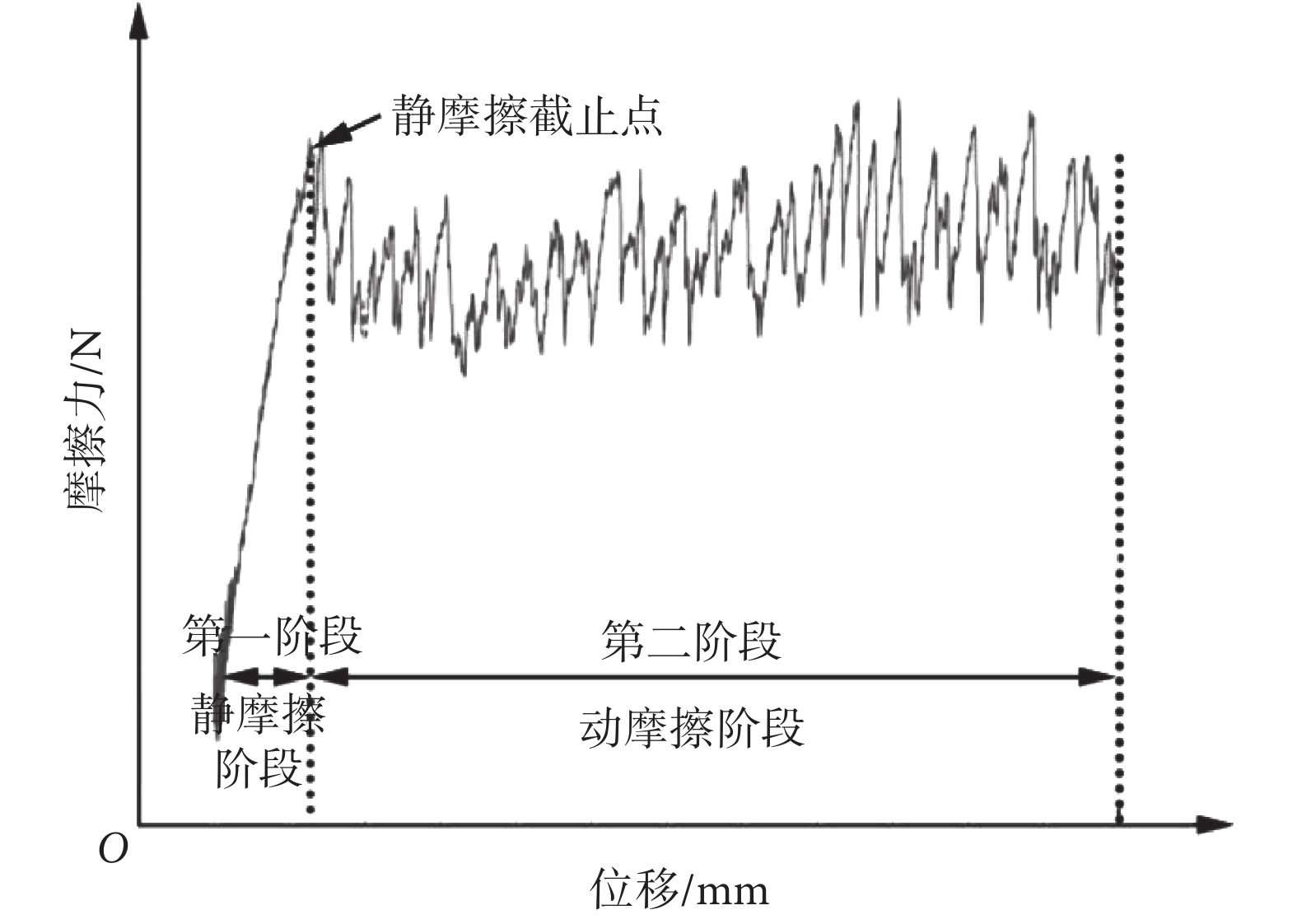

圖 4 為縫合線-縫合線界面摩擦力隨位移的典型變化曲線。我們將整個摩擦過程分為兩個階段:第一階段為靜摩擦階段,第二階段為動摩擦階段。如圖 2d 所示,當豎直狀態的縫合線開始運動時,摩擦過程進入靜摩擦階段,此階段摩擦力隨著位移的增加而顯著增加。這是因為在此階段豎直線帶動兩條水平線一起運動,縫合線之間的相對運動速度為零。當靜摩擦力達到最大時,靜摩擦階段結束,摩擦過程開始進入動摩擦階段,此階段縫合線之間產生了相對運動速度。在此階段由于縫合線-縫合線界面的粘滑現象,摩擦力會出現鋸齒型變化。

圖4

縫合線-縫合線界面典型摩擦力-位移曲線圖(聚乳糖酸 910 縫合線,載荷 0.2 N,速度 50 mm/min)

Figure4.

Typical friction force-displacement curve of suture- suture interface (polyglactin 910, FN = 0.2 N, v = 50 mm/min)

圖4

縫合線-縫合線界面典型摩擦力-位移曲線圖(聚乳糖酸 910 縫合線,載荷 0.2 N,速度 50 mm/min)

Figure4.

Typical friction force-displacement curve of suture- suture interface (polyglactin 910, FN = 0.2 N, v = 50 mm/min)

為了比較各影響因素對縫合線-縫合線界面摩擦特性的影響,我們取動摩擦階段(位移為 10~60 mm)下的平均摩擦力作為比較參數,平均摩擦力可由式(4)計算。

|

式中,Ff 為縫合線-縫合線界面的平均摩擦力(后文中簡稱為摩擦力),FDi 為位移 Di 下的瞬時摩擦力,D10 和 D60 分別為計算摩擦力的開始和結束位置,N 為從 D10 到 D60 計算點的總個數(采樣頻率為 25 Hz)。

1.3 統計學處理

將 5 次重復實驗的結果表示為平均值 ± 標準差。組內和組間的差異分別采用單因素方差分析(ANOVA)和 Fisher 最小顯著性方法進行分析,檢驗水準設為 0.05。采用 Pearson 相關系數(r 值)描述兩個變量之間的相關程度。所有的統計分析均在 SPSS Statistics 18.0(SPSS Inc.,美國)中進行。

2 結果與討論

2.1 縫合線打結前后拉伸性能分析

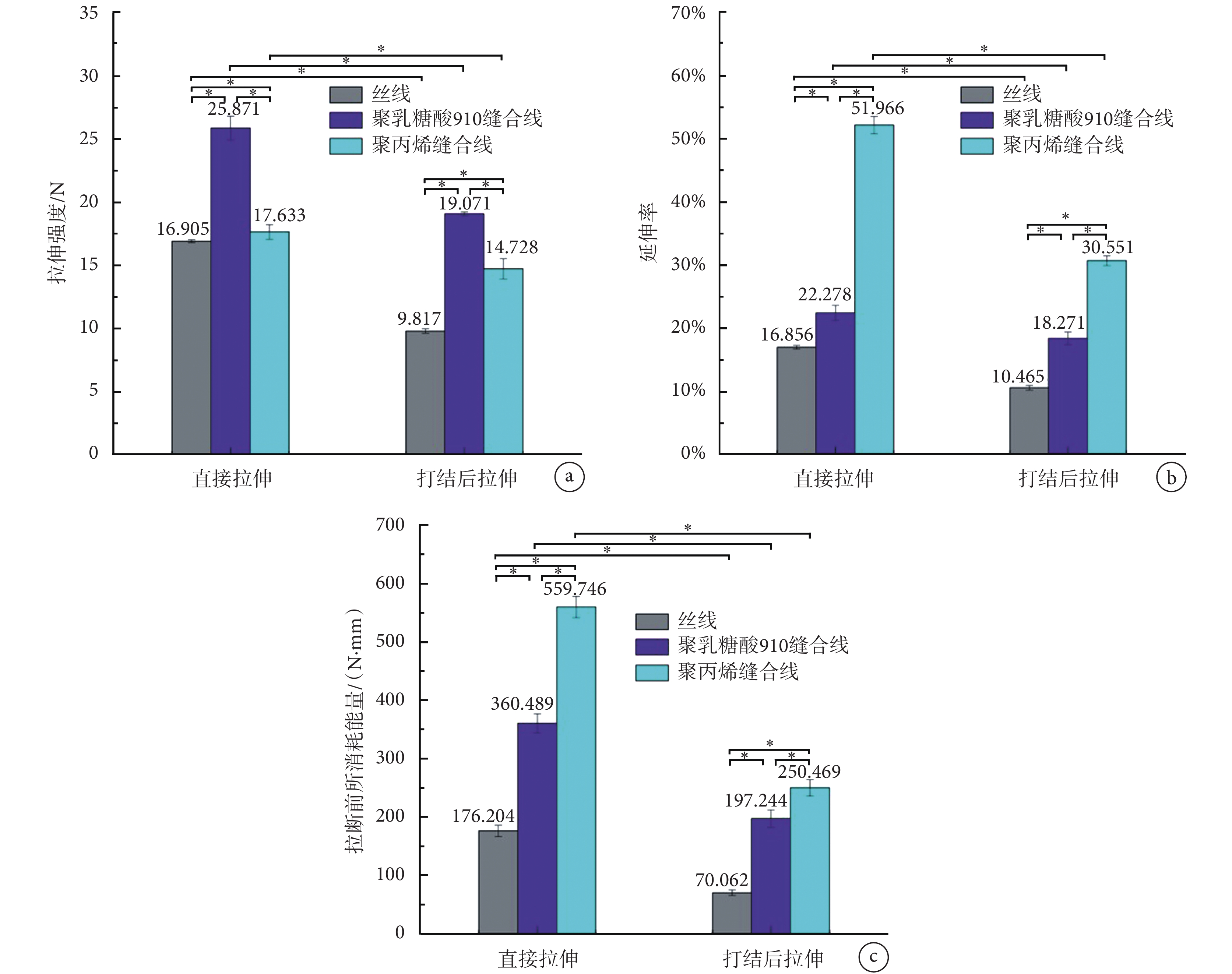

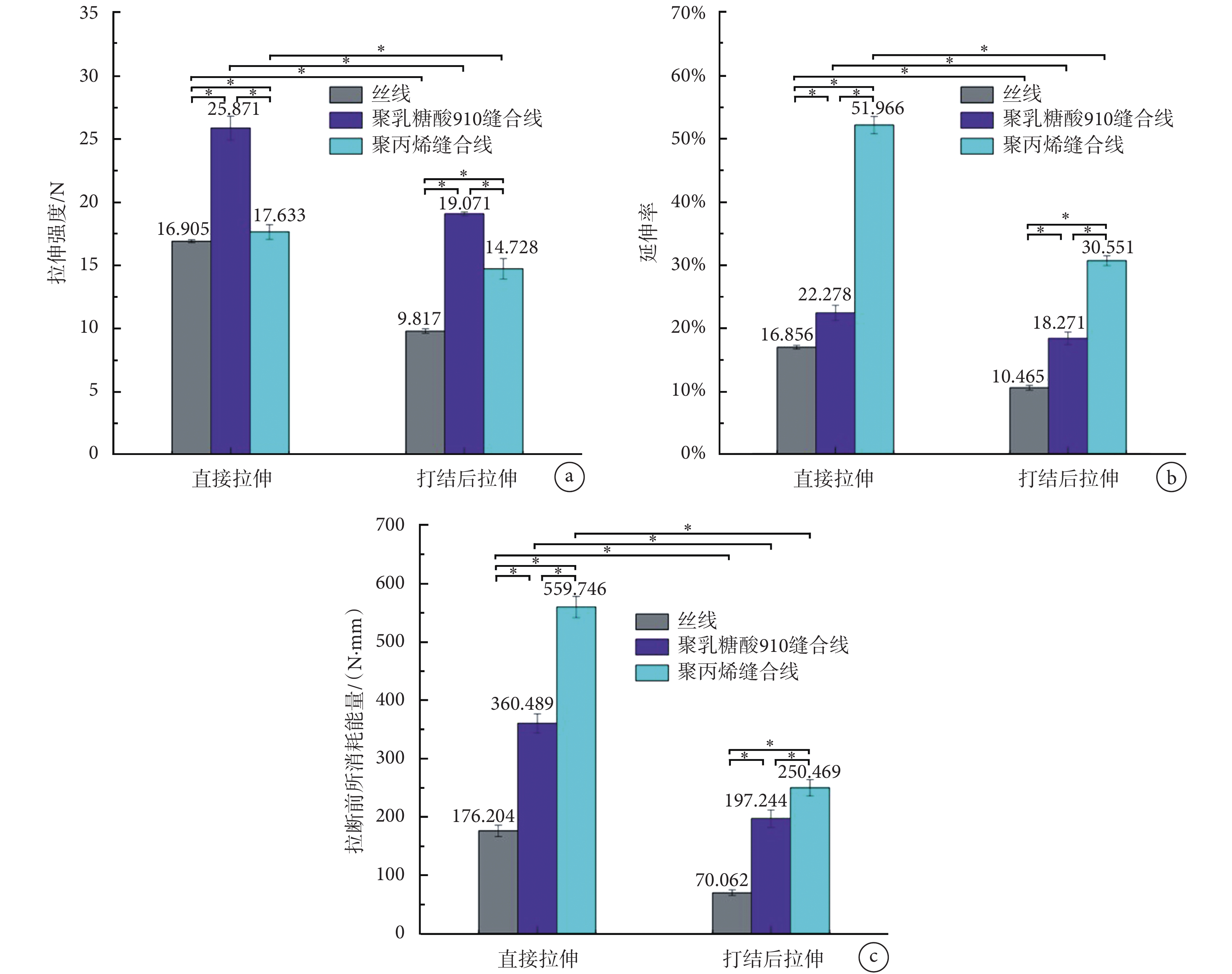

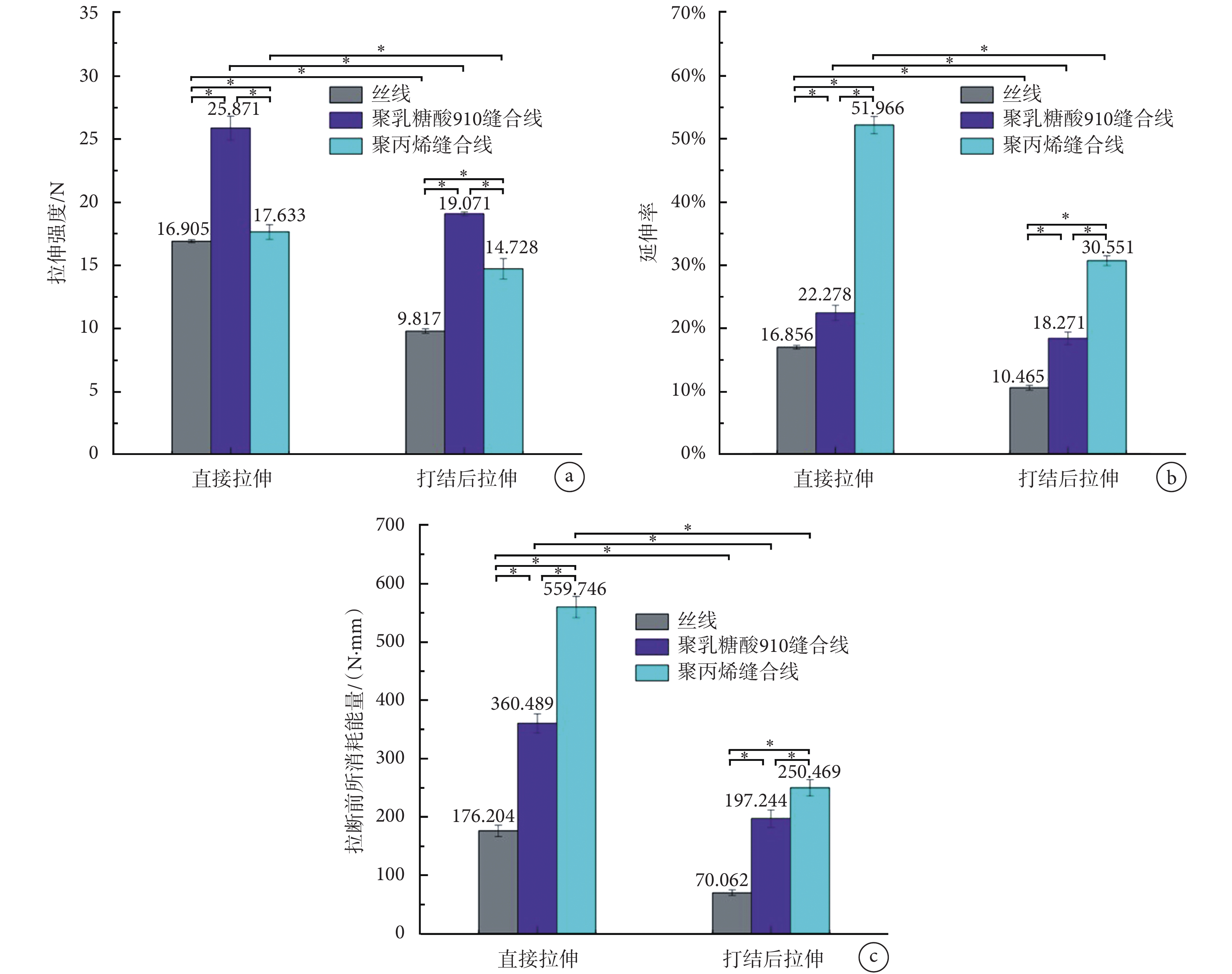

圖 5 為不同種縫合線在 5 次重復實驗下打結前后拉伸強度、延伸率和拉斷前所消耗能量的實驗結果平均值。可以看出,對于同一種縫合線,無論是拉伸強度和延伸率,還是拉斷前所消耗能量,打結后的值均小于打結前直接拉伸的值(P < 0.05)。通過觀察打結后縫合線拉伸實驗的斷裂部位可知,所有縫合線打結后的斷裂均發生在打結處。這是因為打結會使此處縫合線發生高度的擠壓、扭曲和變形,因此打結處縫合線的抗拉強度會明顯降低。在整段打結后的縫合線拉伸過程中,打結處出現了應力集中,因此斷裂會發生在結所處位置。此外,關于打結前后的拉伸強度,聚乳糖酸 910 縫合線均最高,其次為聚丙烯縫合線,最小的為絲線(P < 0.05);關于打結前后的延伸率和拉斷前所消耗能量,聚丙烯縫合線均為最大,其次為聚乳糖酸 910 縫合線,最小的仍為絲線(P < 0.05)。

圖5

三種縫合線打結前后拉伸性能(*為 P < 0.05)

圖5

三種縫合線打結前后拉伸性能(*為 P < 0.05)

a. 拉伸強度;b. 延伸率;c. 拉斷前所消耗能量

Figure5. The tensile properties of three sutures before and after knotting (*P < 0.05)a. tensile strength; b. percentage of elongation; c. energy consumption before breaking

因此,在臨床操作中,對于一些運動或承壓組織(例如肌腱、腹壁、關節)應采用拉伸強度較大的聚乳糖酸 910 縫合線進行縫合,這樣會降低縫合后縫合線的斷裂率,有效地減少了傷口二次開裂的風險。對于一些術后變形較大的部位,例如水腫組織,在水腫時縫合線要能拉伸變形,而在水腫消除后,要能收縮為原來狀態,縫合線應能根據組織的變形而拉伸或收縮,因此應采用延伸率較大的聚丙烯縫合線進行縫合。

2.2 縫合線松弛性能分析

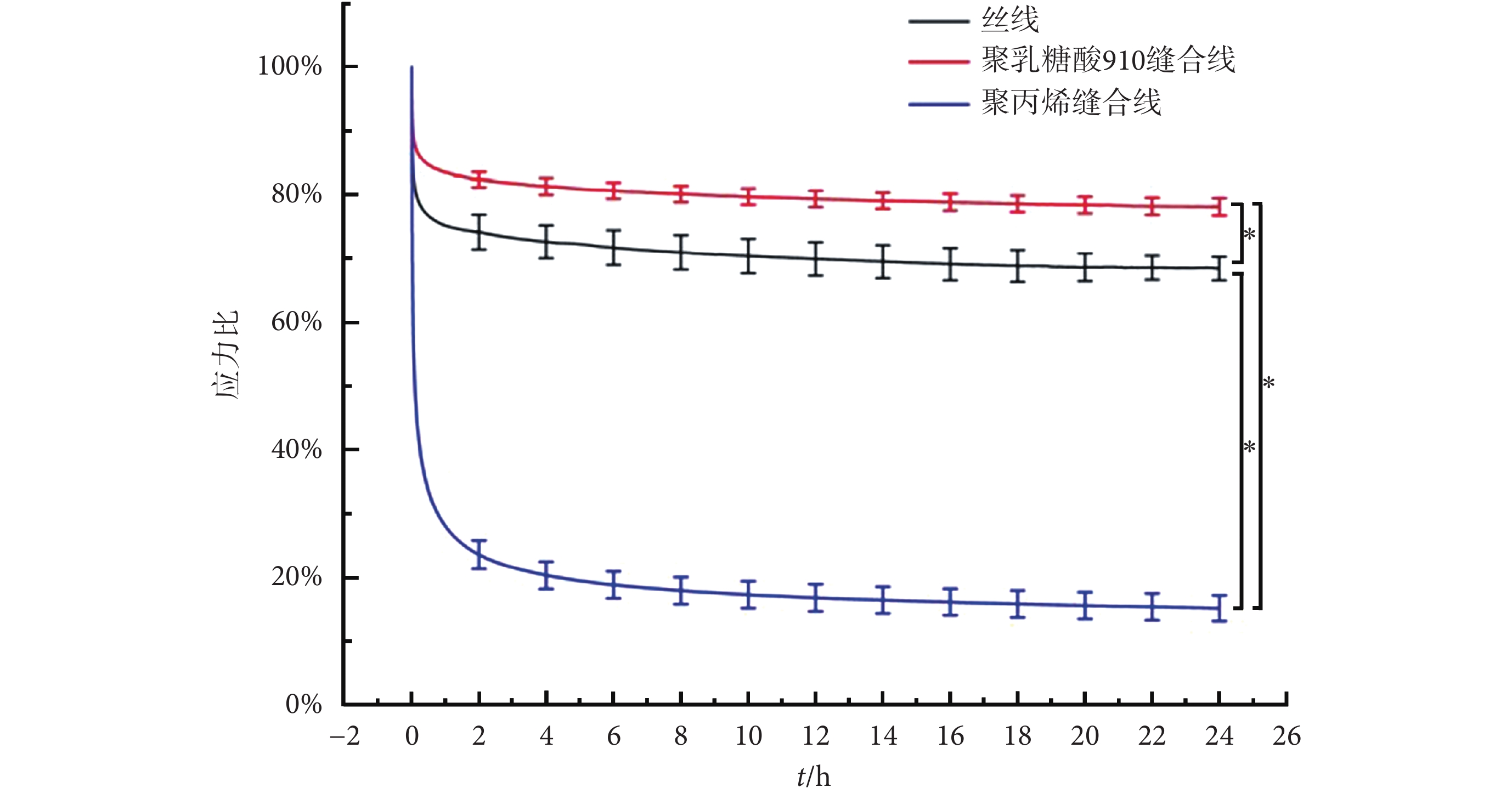

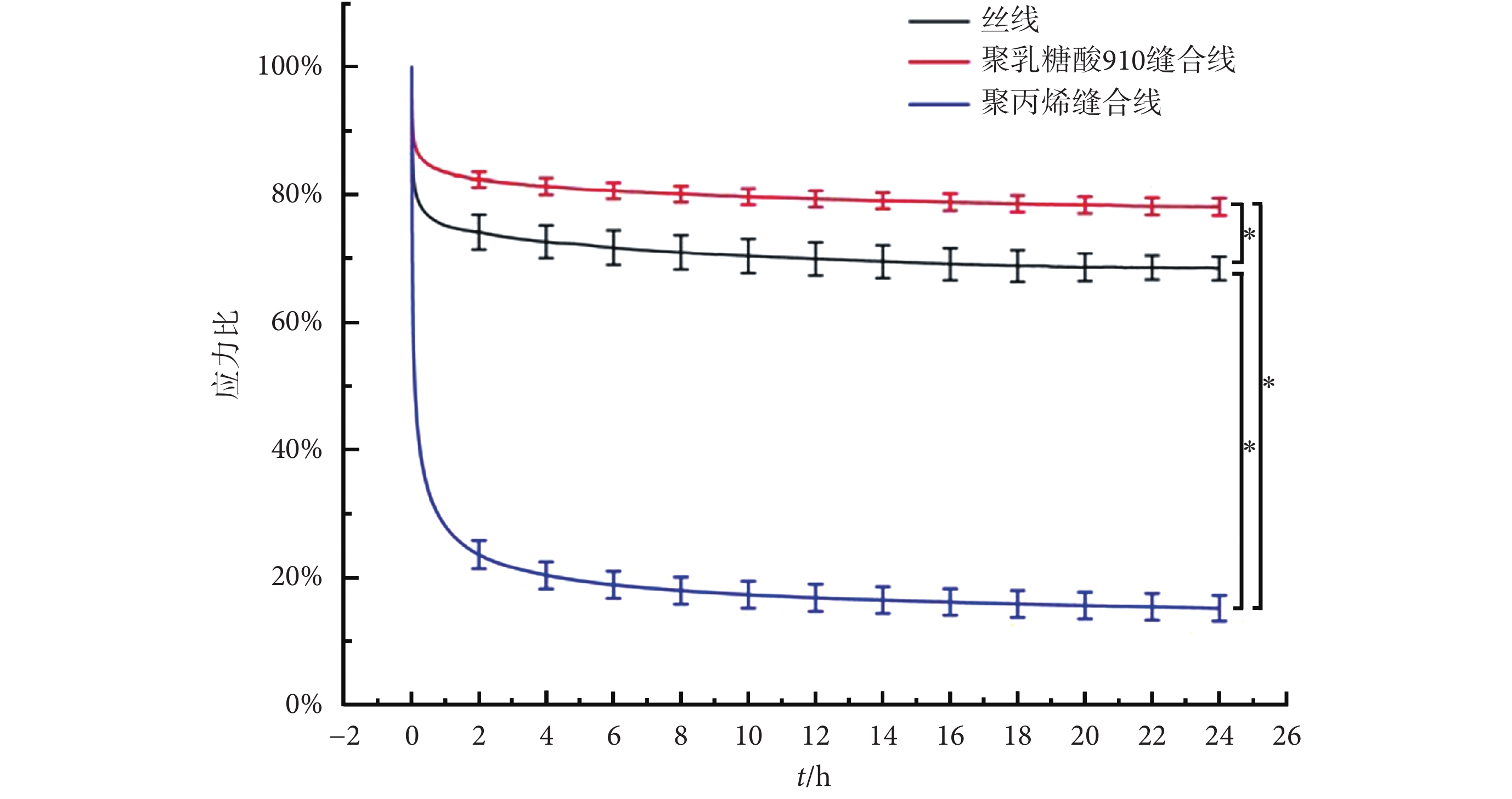

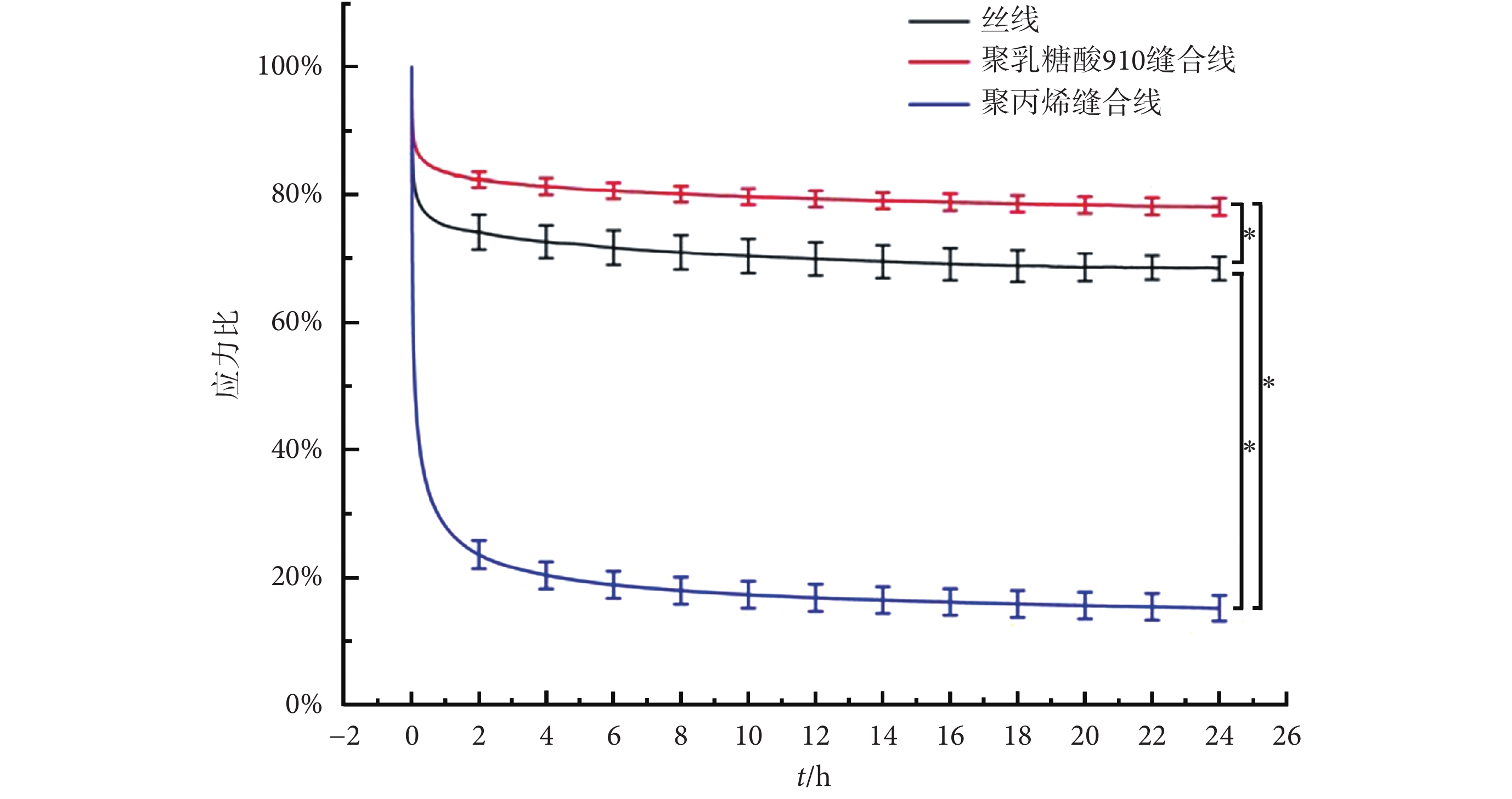

圖 6 為三種縫合線在 24 h 內應力比隨松弛時間的平均變化曲線。對比三種縫合線的曲線可知,應力比下降量從小到大為:聚乳糖酸 910 縫合線、絲線、聚丙烯縫合線(P < 0.05)。此外,所有的縫合線在最初的 2~3 h 應力比下降量最大,而在之后的 21~22 h 應力比下降量很小。在最初的 2 h,聚乳糖酸 910 縫合線的應力比下降了 17.62%,絲線的應力比下降了 25.88%,聚丙烯縫合線的應力比下降了 76.39%。在松弛 24 h 后,聚乳糖酸 910 縫合線的應力比下降了 21.95%,絲線的應力比下降了 31.63%,聚丙烯縫合線的應力比下降了 84.80%。也就是說在松弛 2~24 h 時,聚乳糖酸 910 縫合線的應力比僅下降 4.33%,絲線的應力比僅下降 5.75%,聚丙烯縫合線的應力比僅下降 8.41%。

圖6

三種縫合線的松弛曲線(*為 P < 0.05)

Figure6.

The relaxation curves of three sutures (*P < 0.05)

圖6

三種縫合線的松弛曲線(*為 P < 0.05)

Figure6.

The relaxation curves of three sutures (*P < 0.05)

縫合線的松弛特性對術后愈合過程非常重要。手術縫合打結后縫合線在預緊力的作用下會產生初始應變,當縫合線的松弛量較大時,縫合線作用于傷口處的約束力會相應減小,從而容易引起傷口的二次開裂。因此對于在愈合期需持續提供支撐力的部位,聚乳糖酸 910 縫合線最為安全。此外,術后 2 h 是縫合線松弛最嚴重的時期,因此醫生或手術機器人在縫合打結時應以松弛 2 h 縫合線所對應的拉力值作為打結預緊力的參考值。

2.3 縫合線-縫合線界面摩擦性能分析

2.3.1 表面性能對線-線界面摩擦特性的影響

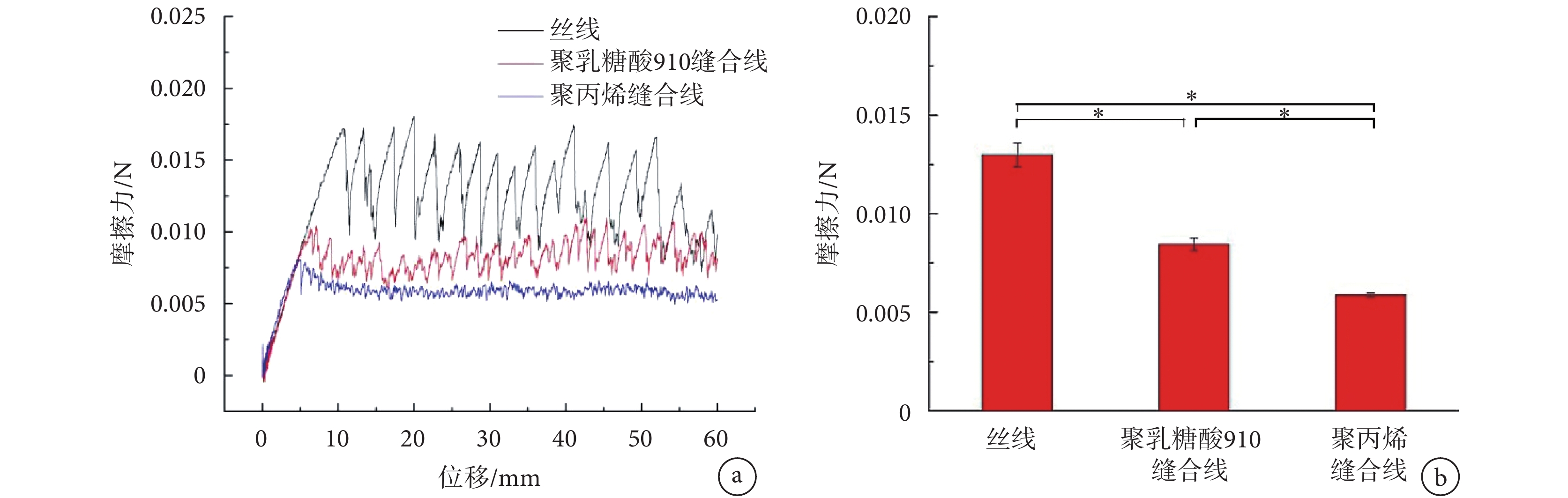

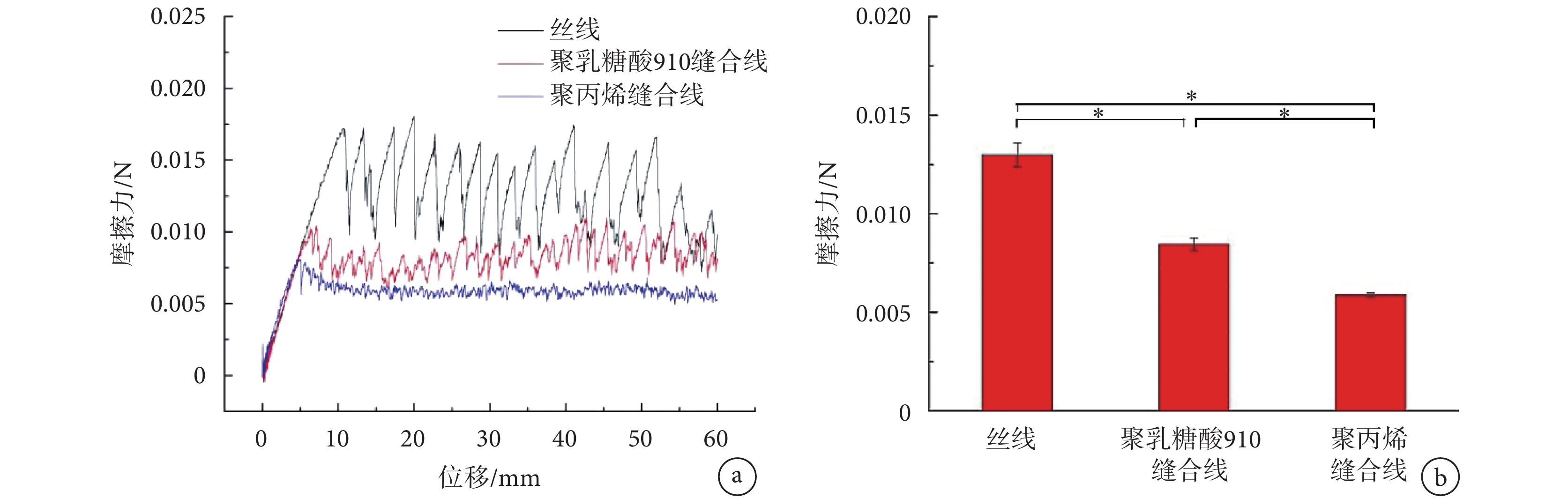

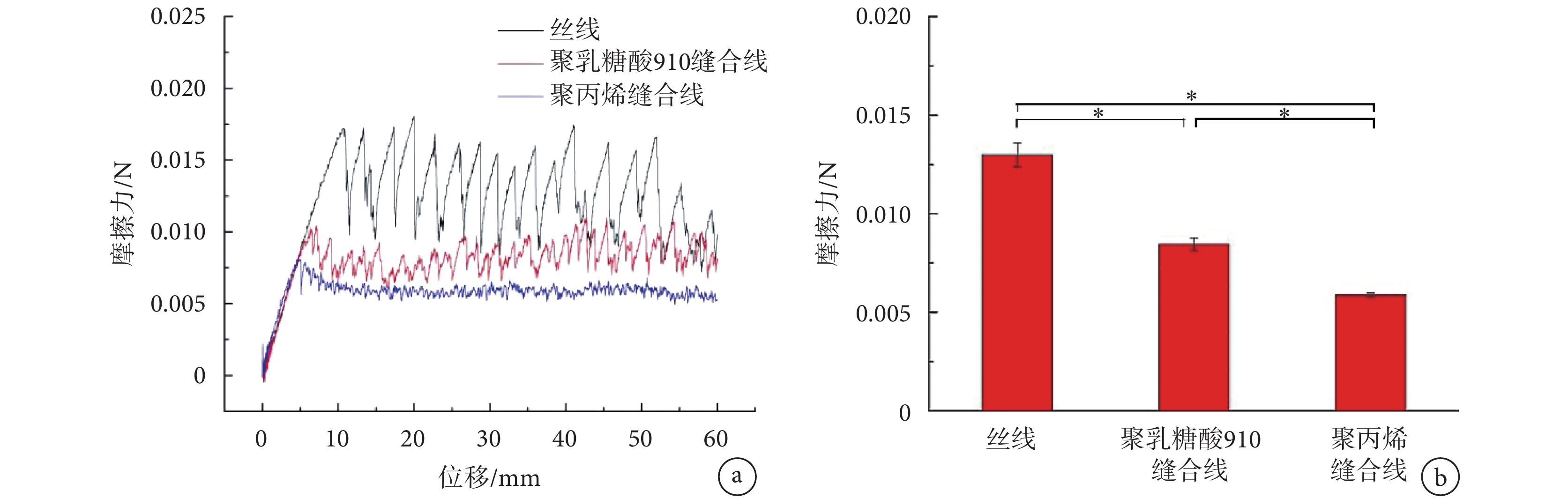

圖 7a 為不同縫合線表面性能下縫合線-縫合線界面摩擦力隨位移的典型變化曲線,圖 7b 為平均摩擦力的比較圖。可以看出,在靜摩擦階段不同表面性能下的曲線斜率基本相同,而靜摩擦截止點對應的位移值存在明顯差異,其中絲線最大,其次為聚乳糖酸 910 縫合線,最小為聚丙烯縫合線。在動摩擦階段,絲線的曲線波動最大,其次為聚乳糖酸 910 縫合線,最小為聚丙烯縫合線。通過單因素方差分析和 Fisher 最小顯著性方法分析可知,縫合線-縫合線界面的平均摩擦力與縫合線的表面性能有關,其中絲線的摩擦力最大,其次為聚乳糖酸 910 縫合線,而聚丙烯縫合線的摩擦力最小(P < 0.05)。由表 1 可知,絲線的表面摩擦粗糙度最大,其次為聚乳糖酸 910 縫合線,而聚丙烯縫合線的表面粗糙度最小。通過對表面粗糙度和摩擦力進行相關性分析可知,隨著表面粗糙度增加,線-線界面摩擦力呈線性增加(r = 0.99)。

圖7

不同縫合線表面結構下線-線界面的摩擦實驗結果(載荷為 0.2 N,速度為 50 mm/min,*為 P < 0.05)

圖7

不同縫合線表面結構下線-線界面的摩擦實驗結果(載荷為 0.2 N,速度為 50 mm/min,*為 P < 0.05)

a. 摩擦力-位移典型曲線;b. 三種縫合線的平均摩擦力

Figure7. Friction test results of suture-suture interface under different surface structure (FN = 0.2 N, v = 50 mm/min, *P < 0.05)a. the typical curve of force-displacement; b. the mean friction force of the three kinds of sutures

縫合線-縫合線界面的摩擦力太小時容易造成打結困難,并且所形成的手術結容易產生滑脫。因此,對于一些難以打結的部位,例如自由度受限的微創手術腹內打結操作,應盡量避免采用聚丙烯縫合線。

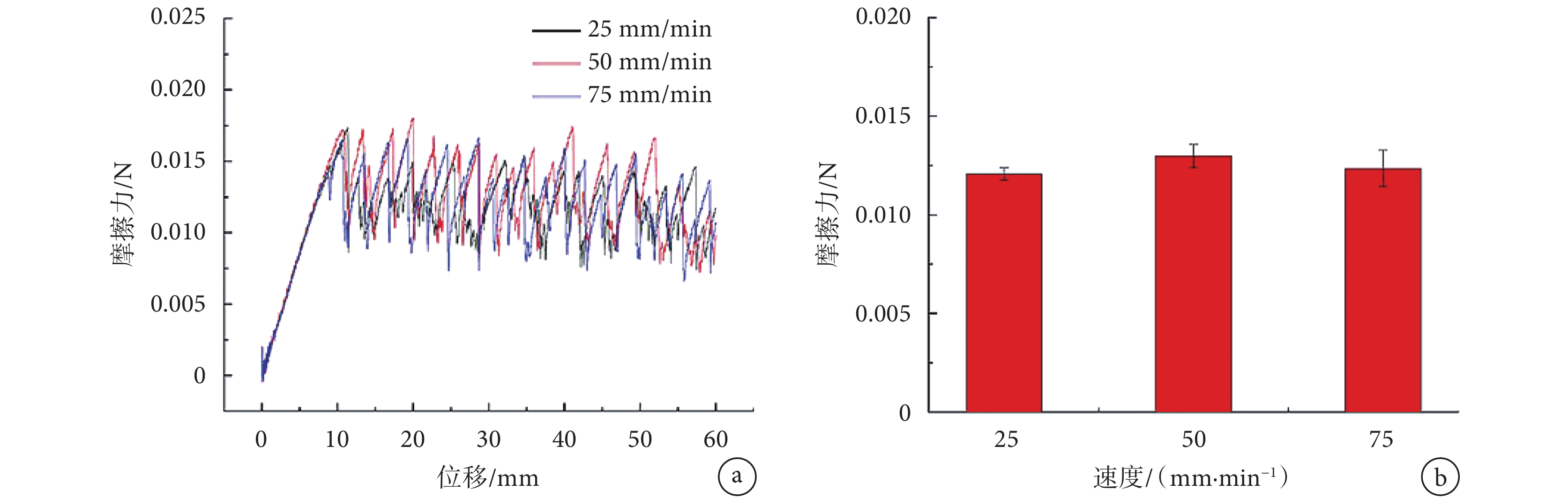

2.3.2 速度對線-線界面摩擦特性的影響

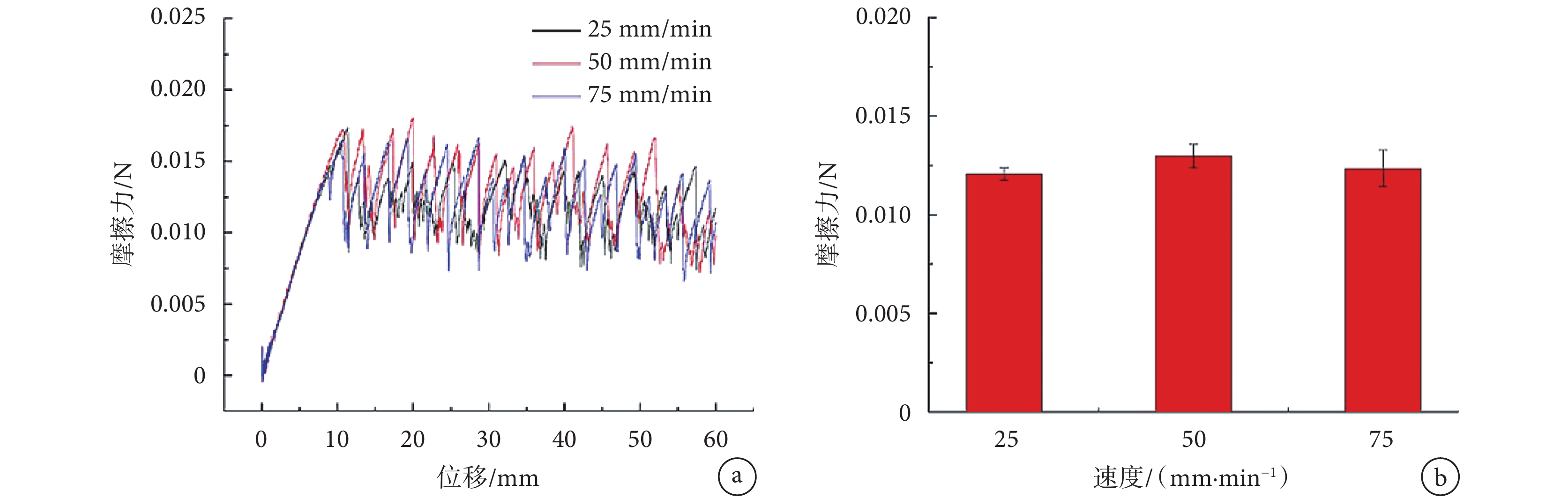

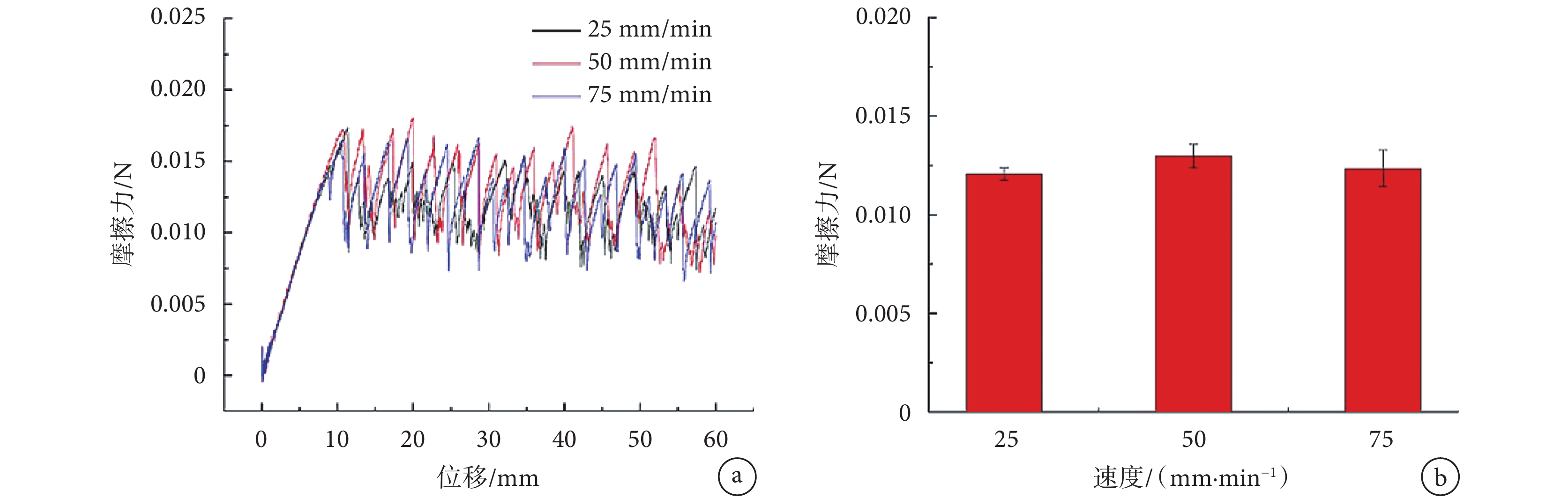

圖 8a 為不同速度下縫合線-縫合線界面摩擦力隨位移的典型變化曲線,圖 8b 為平均摩擦力的比較圖。可以看出,無論是靜摩擦階段還是動摩擦階段,三種速度下的平均摩擦力-位移曲線無明顯差異。通過單因素方差分析可知縫合線-縫合線界面的平均摩擦力與滑移速度無明顯關系(P > 0.05)。因此,醫生在臨床打結操作時,打結速度對結的可靠性沒有影響。為了縮短整個手術的時間,醫生應以最快的速度完成打結操作。

圖8

不同速度下線-線界面的摩擦實驗結果(絲線,載荷為 0.2 N)

圖8

不同速度下線-線界面的摩擦實驗結果(絲線,載荷為 0.2 N)

a. 摩擦力-位移典型曲線;b. 三種速度下的平均摩擦力

Figure8. Friction test results of suture-suture interface under different sliding speed (silk, FN = 0.2 N)a. the typical curve of force-displacement; b. the mean friction force of three sliding speed

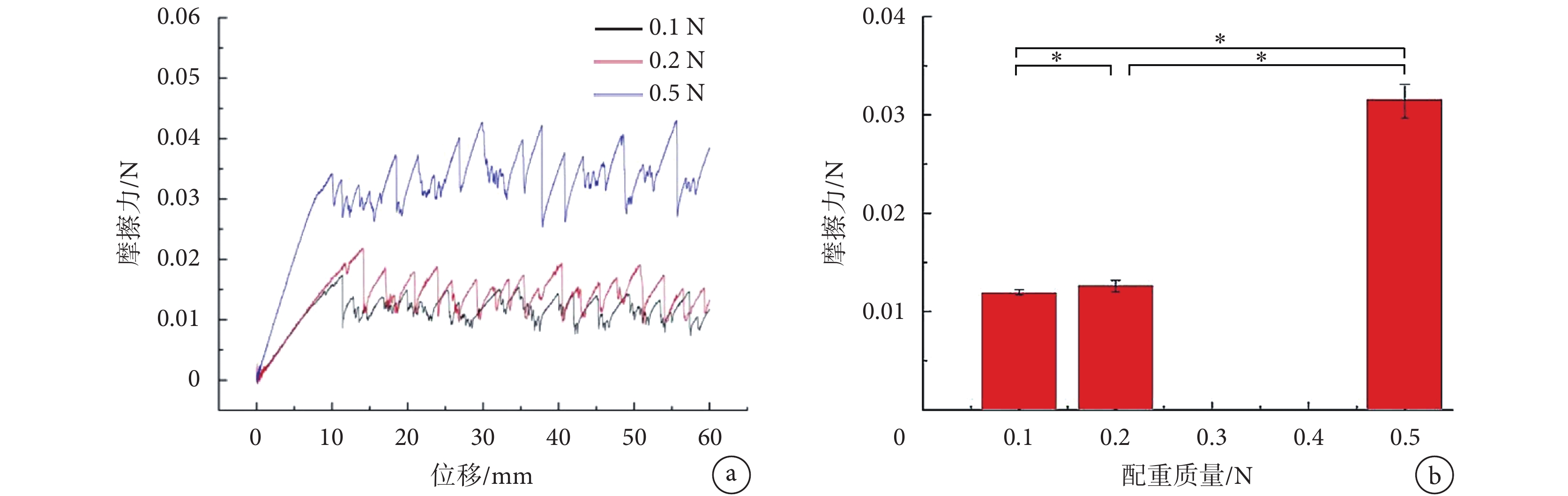

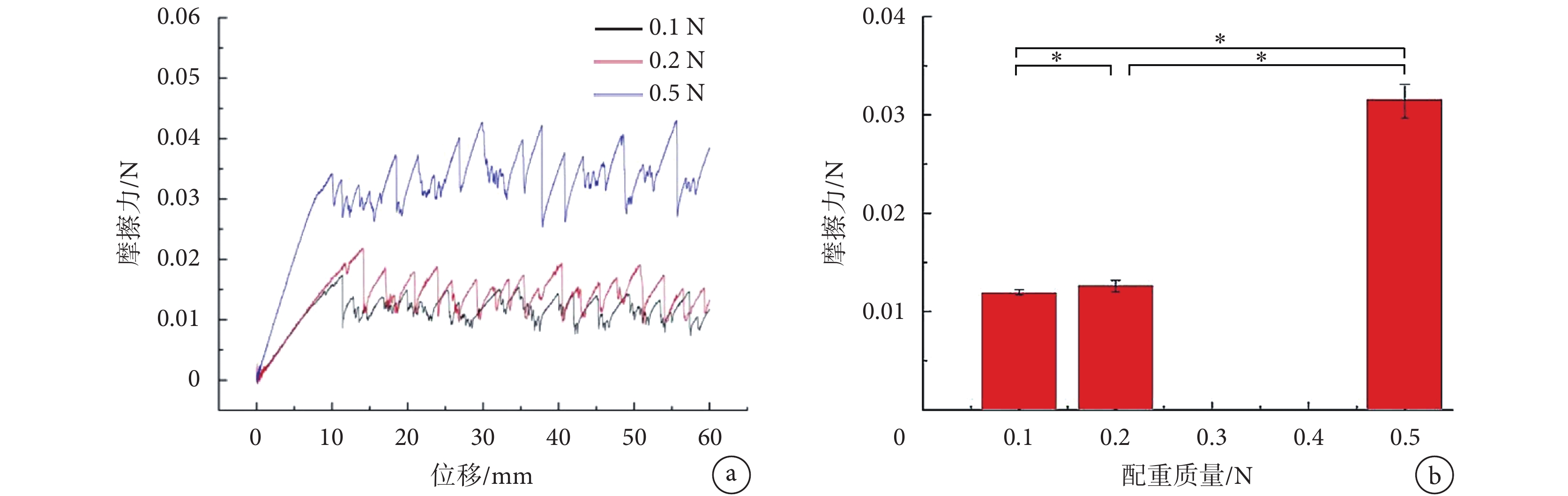

2.3.3 載荷對線-線界面摩擦特性的影響

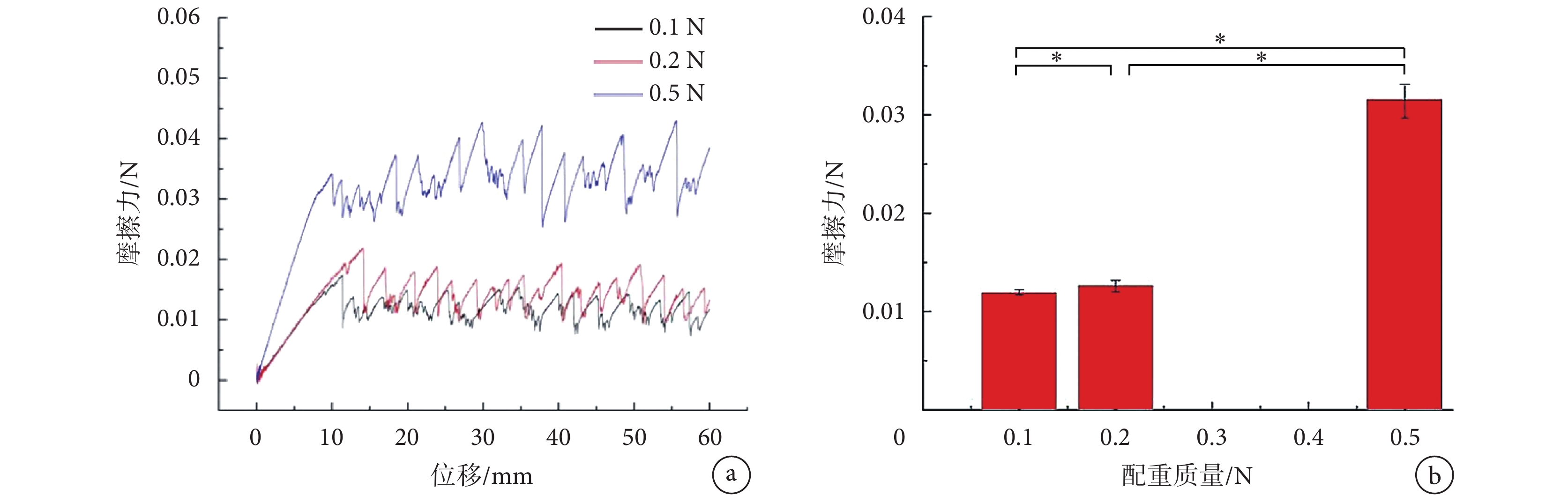

圖 9a 為不同載荷下縫合線-縫合線界面摩擦力隨位移的典型變化曲線,圖 9b 為平均摩擦力的比較圖。可以看出,不同載荷下靜摩擦截止點對應的位移值基本相同,而曲線斜率出現明顯差異,隨著載荷的逐漸增加,曲線的斜率有明顯增大的趨勢。在動摩擦階段,三條曲線的數據波動量無明顯差異。通過單因素方差分析可知動摩擦階段縫合線-縫合線界面的平均摩擦力與載荷的大小有關,隨著載荷的增加,平均摩擦力逐漸增大(P < 0.05)。因此在臨床打結操作中,在保證縫合線不被拉斷和組織不被切斷的條件下,醫生應采用盡可能大的打結力來增大縫合線-縫合線界面的載荷值,從而提高界面的摩擦阻力,保證手術結的可靠性。

圖9

不同載荷下線-線界面的摩擦實驗結果(絲線,速度為 50 mm/min,*為 P < 0.05)

圖9

不同載荷下線-線界面的摩擦實驗結果(絲線,速度為 50 mm/min,*為 P < 0.05)

a. 摩擦力-位移典型曲線;b. 三種載荷下的平均摩擦力

Figure9. Friction test results of suture-suture interface under different load (silk, v = 50 mm/min, *P < 0.05)a. the typical curve of force-displacement; b. the mean friction force of three different load

綜上所述,在縫合打結和術后愈合過程中,聚乳糖酸 910 縫合線拉伸、松弛和摩擦的綜合性能最好。該縫合線既能提供較大的拉伸強度,防止縫合線斷裂;也能提供較大的摩擦力,利于手術打結操作;此外,它還具有較小的松弛量,可減少愈合期傷口的開裂率。因此,醫生在臨床縫合操作中應首選聚乳糖酸 910 縫合線。

3 結論

本文基于手術縫合打結和術后愈合過程,研究了三種常用手術縫合線的拉伸性能、松弛性能和摩擦性能。為優化縫合線的設計和手術縫合打結操作提供了重要的理論基礎。主要結論如下:

(1)打結會使縫合線的拉伸性能降低,結所處的位置為最易斷裂點。對于三種縫合線,聚乳糖酸 910 縫合線的拉伸強度最大,聚丙烯縫合線的延伸率最大。

(2)手術縫合線在最初松弛的 2 h 內松弛量最大,三種縫合線松弛量從小到大為:聚乳糖酸 910 縫合線、絲線、聚丙烯縫合線。

(3)增加縫合線的表面粗糙度和載荷均能有效增加線-線界面的摩擦力,從而有利于縫合線打結,而滑移速度的變化對摩擦力無明顯影響。

引言

手術縫合線是一種常用的醫療耗材,廣泛應用于傷口的縫合、組織的對合、腔管的結扎與吻合、關節和植入物的固定、創面和韌帶修復等過程[1]。在以微創手術機器人為主的外科縫合技術中,機器人需要根據縫合線的性能來規劃整個縫合打結操作。縫合線的性能對微創手術操作效果與術后愈合效果均有重要影響。縫合線的性能通常可分為力學性能、操作性能和生物性能[2]。其中力學性能包括拉伸性能、摩擦性能、蠕變與松弛性能、彎曲剛度等;操作性能包括組織割損性能、打結難易性能等;生物性能包括體內降解性能、生物惰性、生物毒性等。在傷口縫合與術后愈合過程中,手術縫合線的力學性能對手術的成功率影響很大。例如:低拉伸強度和高磨損性容易引起縫合線的斷裂,而高蠕變或高松弛性容易引起縫合間隙形成,最終引起縫合組織的二次開裂,造成縫合失敗。

國內外有關縫合線力學性能的研究主要集中在拉伸強度與摩擦性能上。Kim 等[3]利用拉力試驗機研究了線種類和線徑對縫合線拉伸性能的影響,得出隨著線徑的增加縫合線的拉伸強度逐漸增加,線種類對于不可吸收縫合線拉伸性能的影響大于可吸收縫合線。Good 等[4]指出同種線徑的聚乳糖酸 910 縫合線和聚二惡烷酮縫合線的拉伸性能無明顯差異。Kandimalla 等[5]發現苧麻纖維縫合線由于纖維內空腔面積很小增加了細胞壁的厚度,從而提高了縫合線的拉伸性能,此外體內的濕潤環境會增加苧麻纖維縫合線的拉伸強度。牛天軍等[6]指出加捻縫合線在摩擦過程中縫合線會逐漸解捻,纖維斷裂逐漸增多,從而導致縫合線表面形成毛羽。在摩擦過程中,毛羽產生粘連從而降低了縫合線的剩余強度。Williams 等[7]發現在編織型縫合線與肌腱組織摩擦過程中,隨著縫合線編織角的增加,縫合線的磨損量會顯著增加。Chen 等[2]采用鹽酸左氧氟沙星涂層,Viju 等[8]采用殼聚糖涂層,而 Griesser 等[9]采用射頻輝光放電法生成的六甲基二硅氧烷涂層,均能有效降低縫合線的摩擦系數。Nout 等[10]指出隨著線徑的增加,縫合線的蠕變增強,對于同種線徑的聚丙烯縫合線和聚對二氧環已酮縫合線,前者的蠕變明顯強于后者。

實際上,縫合線的斷裂、結的滑脫和組織的撕裂是傷口縫合失效的主要原因[11]。在臨床上,手術縫合線低拉伸性能會導致傷口的二次開裂,低摩擦性能會導致難于打結,高的松弛性能會導致術后愈合過程中縫合線支撐強度降低。因此,縫合線的力學性能對組織愈合的影響尚需要研究。本文以三種外科常用縫合線為研究對象,分析了其打結前后的拉伸性能和松弛性能,并且模擬手術打結,探索了不同速度、不同載荷與不同表面形貌和結構的縫合線對其摩擦性能的影響,以期為縫合線的設計優化和手術縫合打結操作提供基礎數據。

1 試驗

1.1 樣品準備

選用三種常用微創手術縫合線為試驗樣品:絲線(慕斯線,強生(上海)醫療器材有限公司)、聚乳糖酸 910 縫合線(微喬線,強生(上海)醫療器材有限公司)和聚丙烯縫合線(普利靈線,強生(上海)醫療器材有限公司),線徑均為 USP 3-0 號(美國藥典,直徑 0.200~0.249 mm),詳細信息如表 1 所示。在掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)(JSM-6610LV,日本電子公司)下觀察到的縫合線表面形貌如圖 1 所示。

圖1

縫合線表面掃描電鏡圖像

Figure1.

SEM micrographs of the suture surface

圖1

縫合線表面掃描電鏡圖像

Figure1.

SEM micrographs of the suture surface

采用激光共聚焦顯微鏡(OLS4100,奧林巴斯(中國)有限公司)測量三種縫合線的表面粗糙度,結果如表 1 所示。由圖 1 和表 1 可知,無涂層單絲結構聚丙烯縫合線的表面粗糙度最小,無涂層編織結構的絲線最大。

1.2 試驗方法

如圖 2a 所示,采用生物材料試驗機(HY0580,上海橫翼精密儀器有限公司)對上述三種縫合線進行直接拉伸、打結后拉伸和松弛性能測試。每種縫合線裁剪成長度 150 mm 各 15 根,分別用于直接拉伸、打結后拉伸和松弛實驗,每種實驗各 5 根。實驗前所有縫合線樣品在生理鹽水中浸泡約 5 h,用來模擬人體的內環境。

圖2

試驗裝置

圖2

試驗裝置

a. HY0580 生物材料試驗機;b. 摩擦試驗平臺;c. 外科結;d. 三條縫合線相對位置

Figure2. Testing apparatusa. HY0580 biological materials testing machine; b. friction test platform; c. surgical knot; d. the relative position of the three sutures

1.2.1 縫合線打結前后拉伸性能分析

在進行拉伸實驗時,縫合線的拉伸標距為 100 mm,拉伸速度為 5 mm/min,采樣頻率為 25 Hz。在打結后拉伸強度測試時,打結方式均采用外科結(如圖 2c 所示),結位于上下夾具的中心位置,每次測試后觀察縫合線的斷裂位置并記錄。

圖 3 為縫合線拉伸實驗中典型的拉力-位移曲線圖,在拉斷點之前縫合線上的拉力與位移呈非線性關系,曲線斜率逐漸減小。在縫合線拉斷過程中,需要不斷地消耗能量,縫合線拉斷所消耗的能量可由式(1)計算。

圖3

縫合線典型拉力-位移曲線圖

Figure3.

Typical force-displacement curve of suture

圖3

縫合線典型拉力-位移曲線圖

Figure3.

Typical force-displacement curve of suture

'/> '/> |

式中,x' 為拉斷點對應的位移,F 為每個瞬態對應的力值。由定積分的定義可知,該段曲線在[0, x']上與 x 軸所圍成的圖形面積即為縫合線拉斷所需的能量。

為了對比不同種縫合線之間的差異,對于每條實驗曲線取拉伸強度(拉斷點對應的拉力值)、延伸率(拉斷點對應位移/縫合線初始長度(100 mm))、拉斷所消耗能量作為對比參數。

1.2.2 縫合線松弛性能分析

在進行松弛實驗時,縫合線的拉伸標距仍為 100 mm,首先縫合線以 5 mm/s 的速度拉伸到初始拉伸長度 10 mm,而后保持此長度 24 h,系統的采樣頻率為 1 Hz。

根據應力的定義可知,縫合線上的應力可由式(2)進行計算。

|

式中,F 為縫合線上的拉力值,A0 為縫合線的初始截面面積,d 為縫合線的平均直徑[d = (0.200 + 0.249)/2 = 0.224 5 mm]。為了比較不同種類縫合線松弛性能之間的差異,我們取應力比作為對比量,應力比可由式(3)計算。

|

式中,δt 為瞬態應力值,δ0 為初始應力值。

1.2.3 縫合線-縫合線界面摩擦性能分析

手術操作中常用的固結方式有:方結、外科結和三疊結[12]。結的固緊力主要由縫合線-縫合線界面的摩擦力提供。如圖 2b 所示,縫合線-縫合線界面的摩擦實驗在改裝后的生物材料試驗機上進行。實驗時采用三根掛有相同重量砝碼的同種材質的縫合線,其位置關系如圖 2d 所示。驅動系統帶動垂直縫合線向上運動完成摩擦過程,數據的采樣頻率為 25 Hz,每次實驗重復進行 5 次。在研究不同載荷的影響時,縫合線均采用 3-0 號絲線,運動速度均為 50 mm/min,載荷分別設為 0.1、0.2、0.5 N;在研究不同速度的影響時,縫合線仍為 3-0 號絲線,載荷均為 0.2 N,運動速度分別為 25、50、75 mm/min;在研究縫合線表面形貌和結構的影響時,載荷均為 0.2 N,速度均為 50 mm/min,縫合線分別為 3-0 號的絲線、聚乳糖酸 910 縫合線和聚丙烯縫合線。

圖 4 為縫合線-縫合線界面摩擦力隨位移的典型變化曲線。我們將整個摩擦過程分為兩個階段:第一階段為靜摩擦階段,第二階段為動摩擦階段。如圖 2d 所示,當豎直狀態的縫合線開始運動時,摩擦過程進入靜摩擦階段,此階段摩擦力隨著位移的增加而顯著增加。這是因為在此階段豎直線帶動兩條水平線一起運動,縫合線之間的相對運動速度為零。當靜摩擦力達到最大時,靜摩擦階段結束,摩擦過程開始進入動摩擦階段,此階段縫合線之間產生了相對運動速度。在此階段由于縫合線-縫合線界面的粘滑現象,摩擦力會出現鋸齒型變化。

圖4

縫合線-縫合線界面典型摩擦力-位移曲線圖(聚乳糖酸 910 縫合線,載荷 0.2 N,速度 50 mm/min)

Figure4.

Typical friction force-displacement curve of suture- suture interface (polyglactin 910, FN = 0.2 N, v = 50 mm/min)

圖4

縫合線-縫合線界面典型摩擦力-位移曲線圖(聚乳糖酸 910 縫合線,載荷 0.2 N,速度 50 mm/min)

Figure4.

Typical friction force-displacement curve of suture- suture interface (polyglactin 910, FN = 0.2 N, v = 50 mm/min)

為了比較各影響因素對縫合線-縫合線界面摩擦特性的影響,我們取動摩擦階段(位移為 10~60 mm)下的平均摩擦力作為比較參數,平均摩擦力可由式(4)計算。

|

式中,Ff 為縫合線-縫合線界面的平均摩擦力(后文中簡稱為摩擦力),FDi 為位移 Di 下的瞬時摩擦力,D10 和 D60 分別為計算摩擦力的開始和結束位置,N 為從 D10 到 D60 計算點的總個數(采樣頻率為 25 Hz)。

1.3 統計學處理

將 5 次重復實驗的結果表示為平均值 ± 標準差。組內和組間的差異分別采用單因素方差分析(ANOVA)和 Fisher 最小顯著性方法進行分析,檢驗水準設為 0.05。采用 Pearson 相關系數(r 值)描述兩個變量之間的相關程度。所有的統計分析均在 SPSS Statistics 18.0(SPSS Inc.,美國)中進行。

2 結果與討論

2.1 縫合線打結前后拉伸性能分析

圖 5 為不同種縫合線在 5 次重復實驗下打結前后拉伸強度、延伸率和拉斷前所消耗能量的實驗結果平均值。可以看出,對于同一種縫合線,無論是拉伸強度和延伸率,還是拉斷前所消耗能量,打結后的值均小于打結前直接拉伸的值(P < 0.05)。通過觀察打結后縫合線拉伸實驗的斷裂部位可知,所有縫合線打結后的斷裂均發生在打結處。這是因為打結會使此處縫合線發生高度的擠壓、扭曲和變形,因此打結處縫合線的抗拉強度會明顯降低。在整段打結后的縫合線拉伸過程中,打結處出現了應力集中,因此斷裂會發生在結所處位置。此外,關于打結前后的拉伸強度,聚乳糖酸 910 縫合線均最高,其次為聚丙烯縫合線,最小的為絲線(P < 0.05);關于打結前后的延伸率和拉斷前所消耗能量,聚丙烯縫合線均為最大,其次為聚乳糖酸 910 縫合線,最小的仍為絲線(P < 0.05)。

圖5

三種縫合線打結前后拉伸性能(*為 P < 0.05)

圖5

三種縫合線打結前后拉伸性能(*為 P < 0.05)

a. 拉伸強度;b. 延伸率;c. 拉斷前所消耗能量

Figure5. The tensile properties of three sutures before and after knotting (*P < 0.05)a. tensile strength; b. percentage of elongation; c. energy consumption before breaking

因此,在臨床操作中,對于一些運動或承壓組織(例如肌腱、腹壁、關節)應采用拉伸強度較大的聚乳糖酸 910 縫合線進行縫合,這樣會降低縫合后縫合線的斷裂率,有效地減少了傷口二次開裂的風險。對于一些術后變形較大的部位,例如水腫組織,在水腫時縫合線要能拉伸變形,而在水腫消除后,要能收縮為原來狀態,縫合線應能根據組織的變形而拉伸或收縮,因此應采用延伸率較大的聚丙烯縫合線進行縫合。

2.2 縫合線松弛性能分析

圖 6 為三種縫合線在 24 h 內應力比隨松弛時間的平均變化曲線。對比三種縫合線的曲線可知,應力比下降量從小到大為:聚乳糖酸 910 縫合線、絲線、聚丙烯縫合線(P < 0.05)。此外,所有的縫合線在最初的 2~3 h 應力比下降量最大,而在之后的 21~22 h 應力比下降量很小。在最初的 2 h,聚乳糖酸 910 縫合線的應力比下降了 17.62%,絲線的應力比下降了 25.88%,聚丙烯縫合線的應力比下降了 76.39%。在松弛 24 h 后,聚乳糖酸 910 縫合線的應力比下降了 21.95%,絲線的應力比下降了 31.63%,聚丙烯縫合線的應力比下降了 84.80%。也就是說在松弛 2~24 h 時,聚乳糖酸 910 縫合線的應力比僅下降 4.33%,絲線的應力比僅下降 5.75%,聚丙烯縫合線的應力比僅下降 8.41%。

圖6

三種縫合線的松弛曲線(*為 P < 0.05)

Figure6.

The relaxation curves of three sutures (*P < 0.05)

圖6

三種縫合線的松弛曲線(*為 P < 0.05)

Figure6.

The relaxation curves of three sutures (*P < 0.05)

縫合線的松弛特性對術后愈合過程非常重要。手術縫合打結后縫合線在預緊力的作用下會產生初始應變,當縫合線的松弛量較大時,縫合線作用于傷口處的約束力會相應減小,從而容易引起傷口的二次開裂。因此對于在愈合期需持續提供支撐力的部位,聚乳糖酸 910 縫合線最為安全。此外,術后 2 h 是縫合線松弛最嚴重的時期,因此醫生或手術機器人在縫合打結時應以松弛 2 h 縫合線所對應的拉力值作為打結預緊力的參考值。

2.3 縫合線-縫合線界面摩擦性能分析

2.3.1 表面性能對線-線界面摩擦特性的影響

圖 7a 為不同縫合線表面性能下縫合線-縫合線界面摩擦力隨位移的典型變化曲線,圖 7b 為平均摩擦力的比較圖。可以看出,在靜摩擦階段不同表面性能下的曲線斜率基本相同,而靜摩擦截止點對應的位移值存在明顯差異,其中絲線最大,其次為聚乳糖酸 910 縫合線,最小為聚丙烯縫合線。在動摩擦階段,絲線的曲線波動最大,其次為聚乳糖酸 910 縫合線,最小為聚丙烯縫合線。通過單因素方差分析和 Fisher 最小顯著性方法分析可知,縫合線-縫合線界面的平均摩擦力與縫合線的表面性能有關,其中絲線的摩擦力最大,其次為聚乳糖酸 910 縫合線,而聚丙烯縫合線的摩擦力最小(P < 0.05)。由表 1 可知,絲線的表面摩擦粗糙度最大,其次為聚乳糖酸 910 縫合線,而聚丙烯縫合線的表面粗糙度最小。通過對表面粗糙度和摩擦力進行相關性分析可知,隨著表面粗糙度增加,線-線界面摩擦力呈線性增加(r = 0.99)。

圖7

不同縫合線表面結構下線-線界面的摩擦實驗結果(載荷為 0.2 N,速度為 50 mm/min,*為 P < 0.05)

圖7

不同縫合線表面結構下線-線界面的摩擦實驗結果(載荷為 0.2 N,速度為 50 mm/min,*為 P < 0.05)

a. 摩擦力-位移典型曲線;b. 三種縫合線的平均摩擦力

Figure7. Friction test results of suture-suture interface under different surface structure (FN = 0.2 N, v = 50 mm/min, *P < 0.05)a. the typical curve of force-displacement; b. the mean friction force of the three kinds of sutures

縫合線-縫合線界面的摩擦力太小時容易造成打結困難,并且所形成的手術結容易產生滑脫。因此,對于一些難以打結的部位,例如自由度受限的微創手術腹內打結操作,應盡量避免采用聚丙烯縫合線。

2.3.2 速度對線-線界面摩擦特性的影響

圖 8a 為不同速度下縫合線-縫合線界面摩擦力隨位移的典型變化曲線,圖 8b 為平均摩擦力的比較圖。可以看出,無論是靜摩擦階段還是動摩擦階段,三種速度下的平均摩擦力-位移曲線無明顯差異。通過單因素方差分析可知縫合線-縫合線界面的平均摩擦力與滑移速度無明顯關系(P > 0.05)。因此,醫生在臨床打結操作時,打結速度對結的可靠性沒有影響。為了縮短整個手術的時間,醫生應以最快的速度完成打結操作。

圖8

不同速度下線-線界面的摩擦實驗結果(絲線,載荷為 0.2 N)

圖8

不同速度下線-線界面的摩擦實驗結果(絲線,載荷為 0.2 N)

a. 摩擦力-位移典型曲線;b. 三種速度下的平均摩擦力

Figure8. Friction test results of suture-suture interface under different sliding speed (silk, FN = 0.2 N)a. the typical curve of force-displacement; b. the mean friction force of three sliding speed

2.3.3 載荷對線-線界面摩擦特性的影響

圖 9a 為不同載荷下縫合線-縫合線界面摩擦力隨位移的典型變化曲線,圖 9b 為平均摩擦力的比較圖。可以看出,不同載荷下靜摩擦截止點對應的位移值基本相同,而曲線斜率出現明顯差異,隨著載荷的逐漸增加,曲線的斜率有明顯增大的趨勢。在動摩擦階段,三條曲線的數據波動量無明顯差異。通過單因素方差分析可知動摩擦階段縫合線-縫合線界面的平均摩擦力與載荷的大小有關,隨著載荷的增加,平均摩擦力逐漸增大(P < 0.05)。因此在臨床打結操作中,在保證縫合線不被拉斷和組織不被切斷的條件下,醫生應采用盡可能大的打結力來增大縫合線-縫合線界面的載荷值,從而提高界面的摩擦阻力,保證手術結的可靠性。

圖9

不同載荷下線-線界面的摩擦實驗結果(絲線,速度為 50 mm/min,*為 P < 0.05)

圖9

不同載荷下線-線界面的摩擦實驗結果(絲線,速度為 50 mm/min,*為 P < 0.05)

a. 摩擦力-位移典型曲線;b. 三種載荷下的平均摩擦力

Figure9. Friction test results of suture-suture interface under different load (silk, v = 50 mm/min, *P < 0.05)a. the typical curve of force-displacement; b. the mean friction force of three different load

綜上所述,在縫合打結和術后愈合過程中,聚乳糖酸 910 縫合線拉伸、松弛和摩擦的綜合性能最好。該縫合線既能提供較大的拉伸強度,防止縫合線斷裂;也能提供較大的摩擦力,利于手術打結操作;此外,它還具有較小的松弛量,可減少愈合期傷口的開裂率。因此,醫生在臨床縫合操作中應首選聚乳糖酸 910 縫合線。

3 結論

本文基于手術縫合打結和術后愈合過程,研究了三種常用手術縫合線的拉伸性能、松弛性能和摩擦性能。為優化縫合線的設計和手術縫合打結操作提供了重要的理論基礎。主要結論如下:

(1)打結會使縫合線的拉伸性能降低,結所處的位置為最易斷裂點。對于三種縫合線,聚乳糖酸 910 縫合線的拉伸強度最大,聚丙烯縫合線的延伸率最大。

(2)手術縫合線在最初松弛的 2 h 內松弛量最大,三種縫合線松弛量從小到大為:聚乳糖酸 910 縫合線、絲線、聚丙烯縫合線。

(3)增加縫合線的表面粗糙度和載荷均能有效增加線-線界面的摩擦力,從而有利于縫合線打結,而滑移速度的變化對摩擦力無明顯影響。