傳統觀念認為充足潮氣量是滿足呼吸的必要條件,但低氣潮氣量的高頻通氣仍能滿足呼吸病患者的通氣需求。為探究其通氣機制,本文提出了高頻通氣下左右肺間存在相互通氣這一觀點,并開發設計了基于新鮮綿羊肺的高頻通氣實驗平臺,以測驗高頻通氣下左右肺間的通氣氣流。同時,還建立了基于呼吸道對氣流的黏性阻力(R)、慣性阻力(I)和肺順應性(C)的肺通氣模型,并進行通氣仿真分析,進一步從理論上探討進入左右肺內的通氣氣流特征。本文實驗與仿真結果均表明,在一定頻率的高頻震蕩通氣條件下,進入左右肺內的氣流存在相位差,因而可以引起相互通氣;即使進入肺部的總氣流為 0,左右肺間仍存在彼此氣流交換現象。本文研究證實了高頻通氣下左右肺間相互通氣氣流的存在,這一現象將有利于肺部通氣更為均勻,并提高肺內氧氣的利用率。

引用本文: 袁越陽, 陳宇清, 肖輝, 戴征, 劉煒. 左右肺間相互通氣的高頻通氣機制研究. 生物醫學工程學雜志, 2019, 36(3): 393-400. doi: 10.7507/1001-5515.201810003 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

高頻通氣(high frequency ventilation,HFV)是一種采用通氣頻率在 2 Hz 以上的通氣方式,自 20 世紀 50 年代出現以來,因其通氣機制雖有悖于傳統的呼吸生理概念,但仍可維持有效的氣體交換,而一直受到醫務人員的廣泛關注。以往臨床試驗表明高頻通氣最為顯著的特點是其潮氣量小于常規通氣的潮氣量,而所謂潮氣量即呼吸一次進入呼吸道的氣體總量。高頻通氣時的潮氣量甚至可以小于呼吸道解剖死腔(即呼吸道內不具有血氣交換能力的組織容量,約為潮氣量的 30%~40%)的情況下,仍能滿足呼吸病患者的通氣需求。鑒于高頻通氣具有低潮氣量這一特點,目前常被應用于治療肺出血[1]、呼吸衰竭[2]、急性呼吸窘迫綜合癥[3?4]等病癥。高頻通氣的應用有效地降低了氣道壓損傷、肺容積損傷以及由呼吸機通氣引起的相關肺炎等并發癥的發生率[5?6],可避免傳統正壓通氣對動脈血壓的影響等[7]。

傳統觀念認為,當潮氣量小于解剖死腔時,新鮮氣體不能到達肺泡參與血氣交換,但卻存在潮氣量甚至低于呼吸道解剖死腔的高頻通氣仍能滿足呼吸病患者的通氣需求這一現象。為闡述這一現象的通氣機制,自 20 世紀中期開始,不斷有學者針對高頻通氣提出各種假設和猜想[8?9]。早在 1956 年,Otis 等[10]提出了高頻通氣下,臨近肺泡間存在相互通氣的設想——高頻擺動通氣(pendelluft)。1984 年,Isabey 等[11]模擬“肺泡”結構,在高頻震蕩通氣下,測試到兩“肺泡”之間存在著變化的壓力差,并推論了在壓力差的作用下可引起肺泡間的氣流擺動。1985 年,Lehr 等[12]在采用狗肺進行高頻通氣實驗時,發現不同區域的肺泡舒張和收縮存在明顯的時間差,且整個舒張所產生的容量大于進入肺泡的通氣量。2006 年,Lee 等[13]在其所建實物模型中,觀察了微小粒子隨通氣氣流所做的運動,籍此方法來驗證肺泡間的擺動通氣。2014 年,Greenblatt 等[14]通過模型對高頻通氣下的擺動通氣進行了研究,分析了不同頻率下擺動通氣所引起的通氣總量與進入肺泡的通氣量的關系。以上諸多研究均間接表明,高頻通氣下,肺內存在擺動通氣或肺內相互通氣這種特殊的通氣方式。

為了更為明確肺內存在相互通氣,本文以左右肺為通氣研究對象,建立基于新鮮動物肺的高頻通氣實驗平臺,實驗分析高頻通氣下左右肺的通氣氣流相位特征,并建立由氣道對氣流的黏性阻力(resistance,R)(用符號 R 表示)、慣性阻力(inertance,I)(用符號 I 表示)和肺順應性(compliance,C)(用符號 C 表示)組成的 RIC 雙肺通氣模型(簡稱:RIC 肺通氣模型),并依據此 RIC 肺通氣模型進一步進行仿真和分析驗證。通過分析驗證高頻通氣下的左右肺間所存在的通氣氣流相位差來闡述左右肺間相互通氣這一高頻通氣機制,為高頻通氣的臨床應用提供更為充分的理論支持。

1 通氣實驗

為驗證高頻震蕩通氣條件下左右肺間是否存在相互通氣氣流,在此通過建立基于新鮮動物肺模型的實驗平臺進行高頻通氣實驗。

1.1 實驗平臺

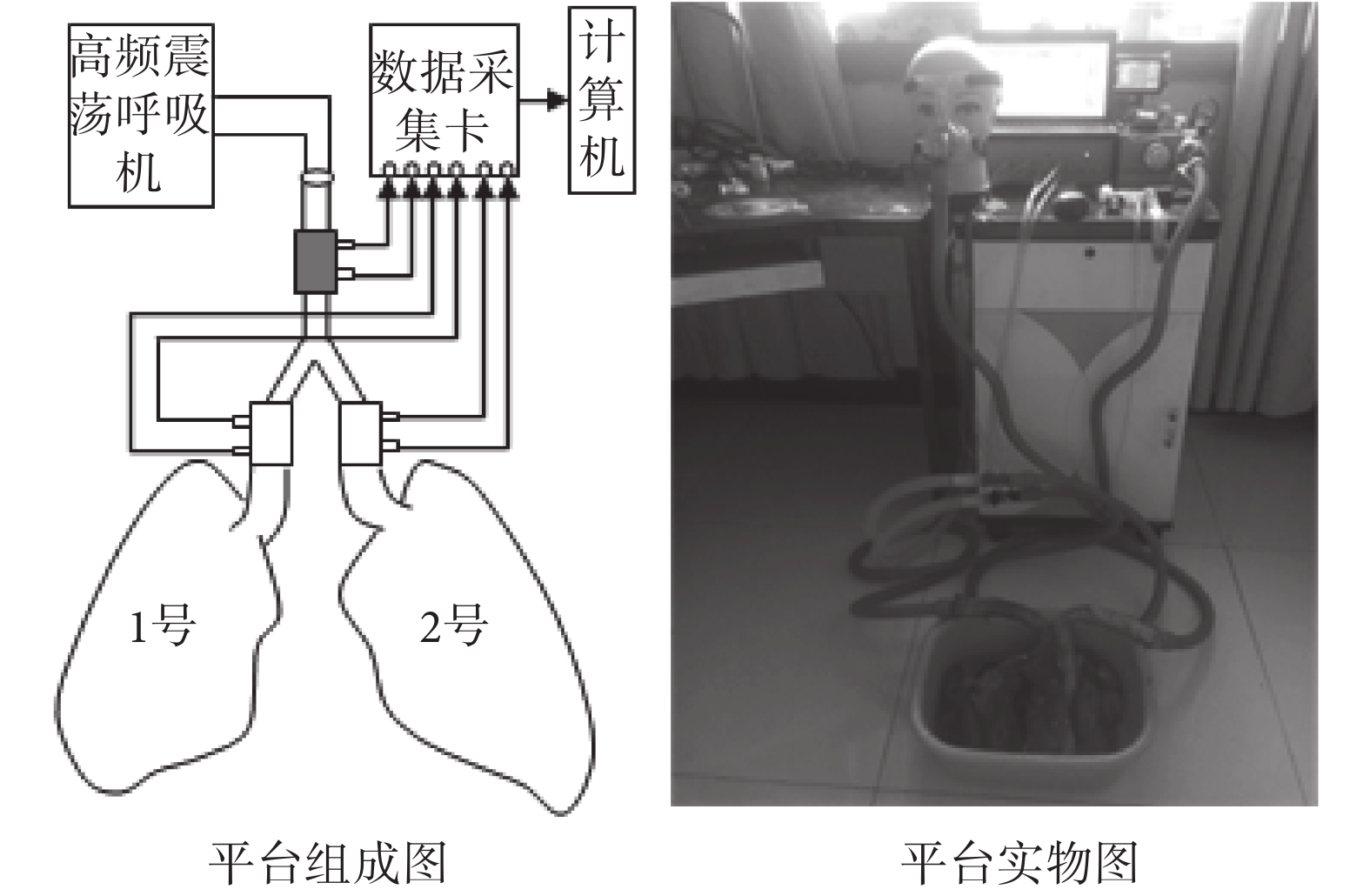

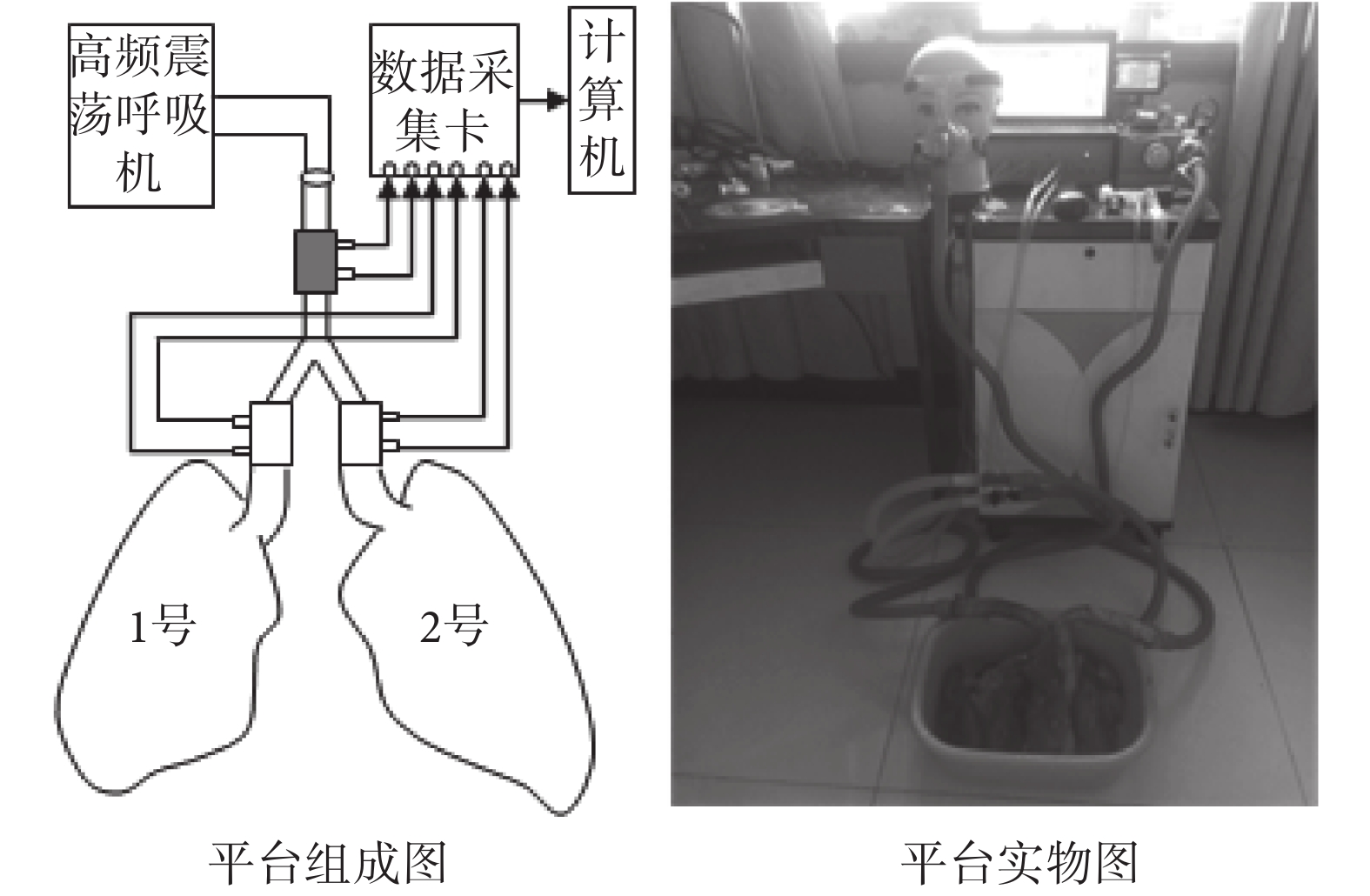

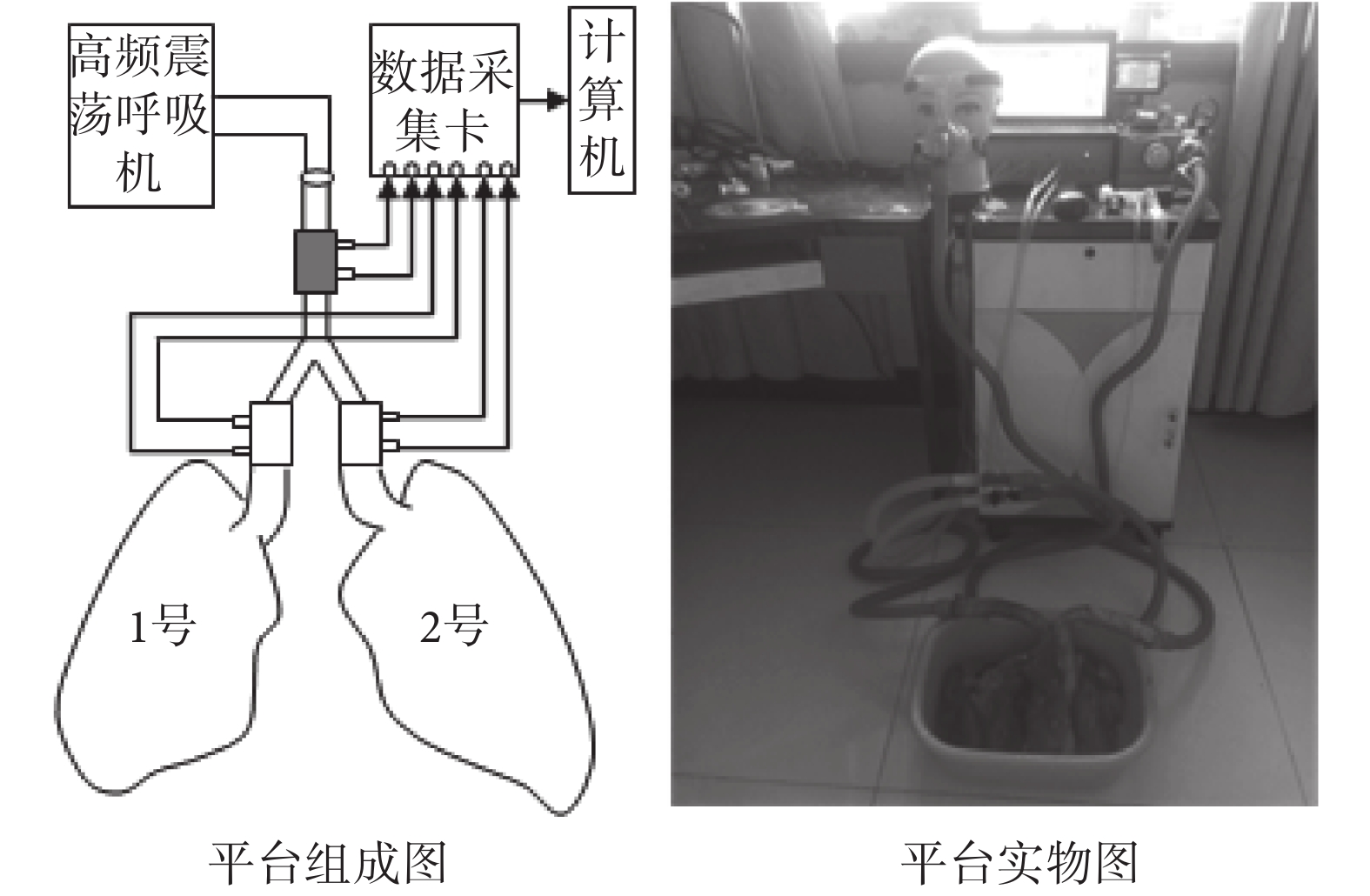

如圖 1 所示,本課題組自主設計的實驗平臺核心部件是肺組織的物理模型。本課題組在人頭模具內置入一段彎曲的普通樹脂呼吸管路來模擬人體上氣道。該呼吸管路長約 30 cm,直徑 22 mm,一端通過 Y 型轉接頭分別與兩新鮮綿羊肺組織相連,其中 1 號肺源的綿羊體重約 30 kg,2 號肺源的綿羊體重約 25 kg。Y 型轉接頭每個端口串接一個由課題組自主設計的流量傳感器來測量肺部的通氣氣流。該傳感器核心部件為微差壓傳感器(5-INCH-D-4V,Senstrol,美國),并采用標準流量計(TSI-4040,TSI,美國)對自主設計的流量傳感器進行標定,可保證其測量誤差在 5% 范圍內。高頻震蕩呼吸機(無創氣道正壓高頻震蕩呼吸機[15],蘇州凱迪泰醫學科技有限公司)輸出氣流對肺組織物理模型進行通氣,同時傳感器所感應的數據經數據采集卡(RBH8251-3,北京瑞博華公司)上傳至計算機進行數據分析。

圖1

高頻通氣實驗平臺

Figure1.

The test platform of high frequency ventilation

圖1

高頻通氣實驗平臺

Figure1.

The test platform of high frequency ventilation

1.2 實驗與結果

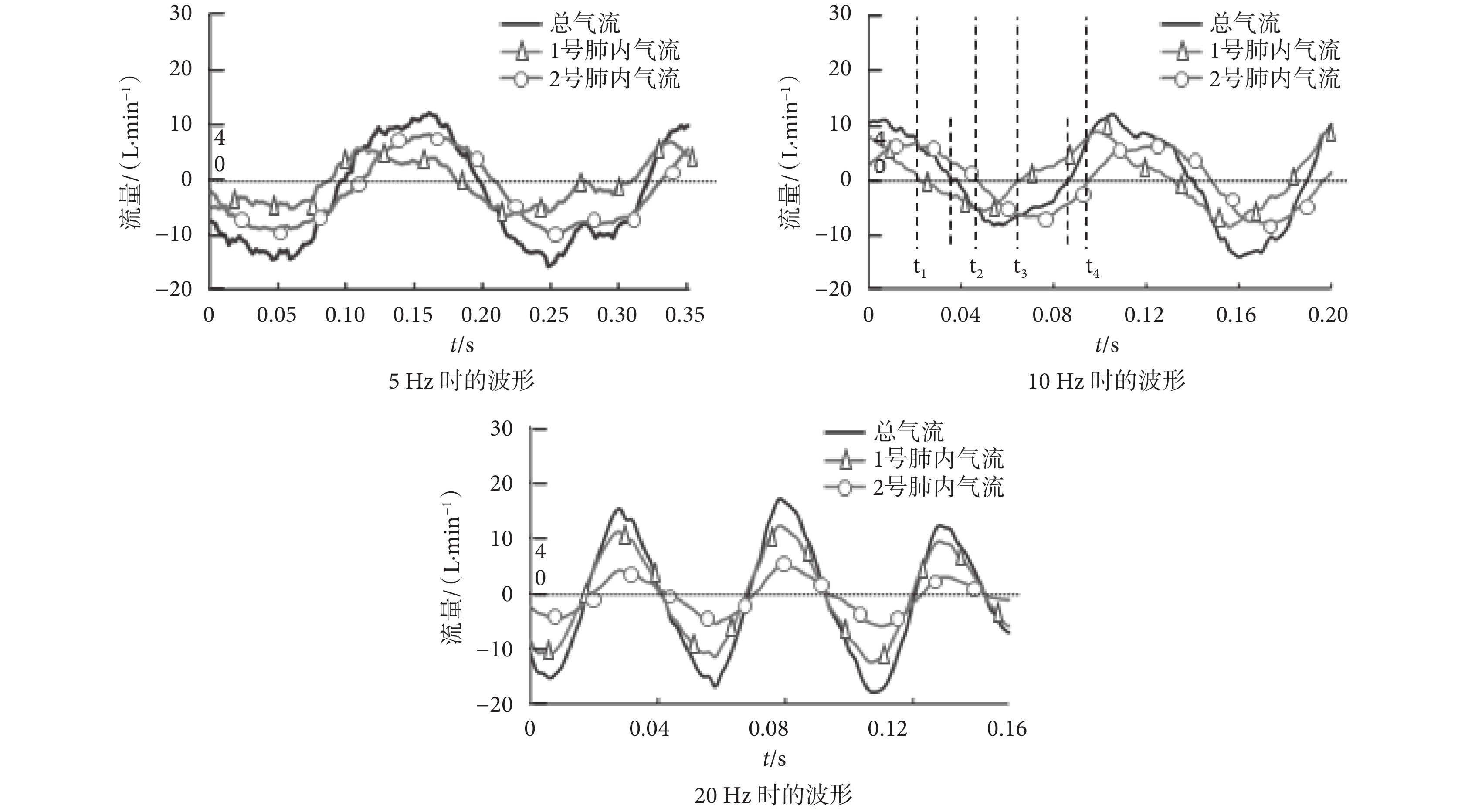

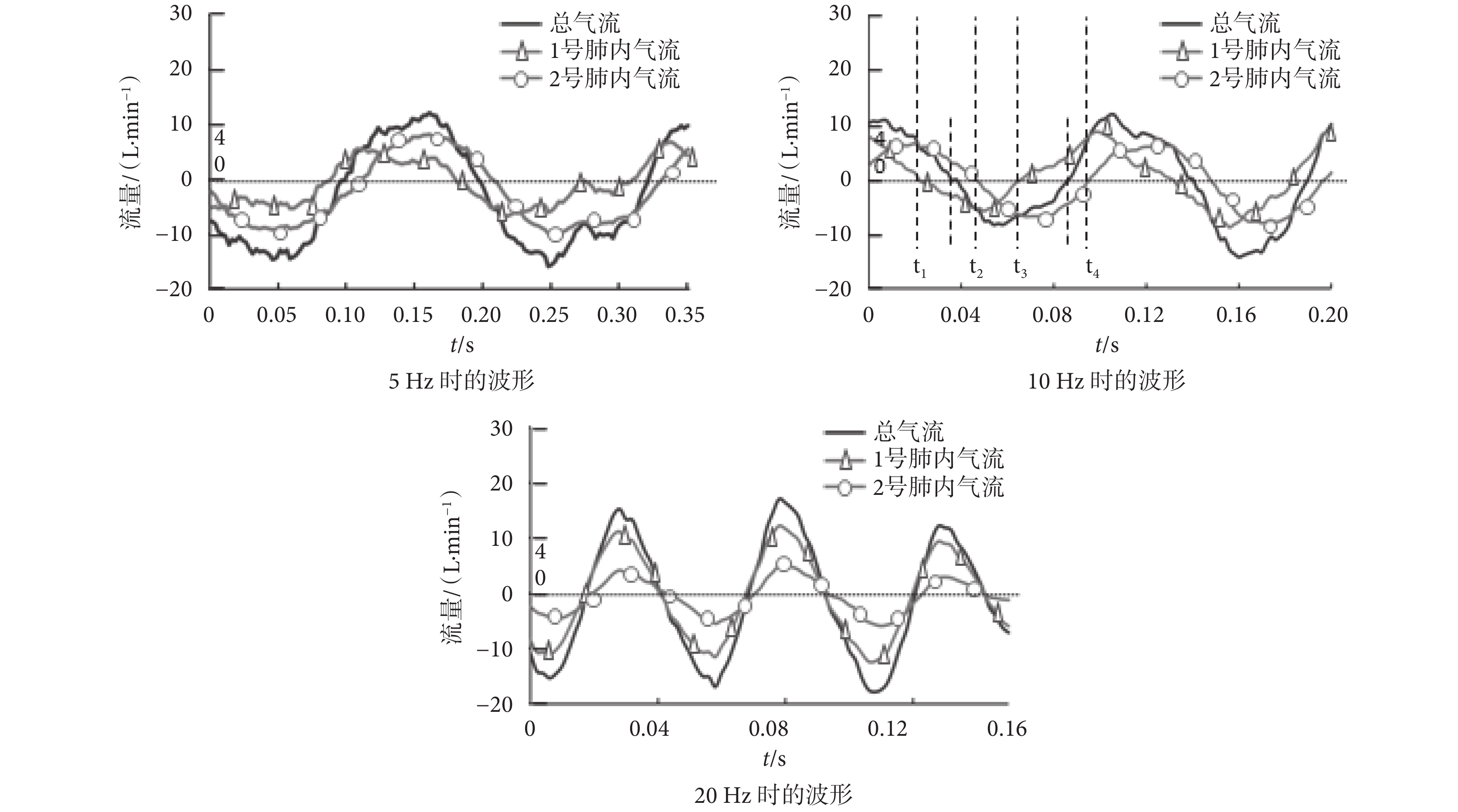

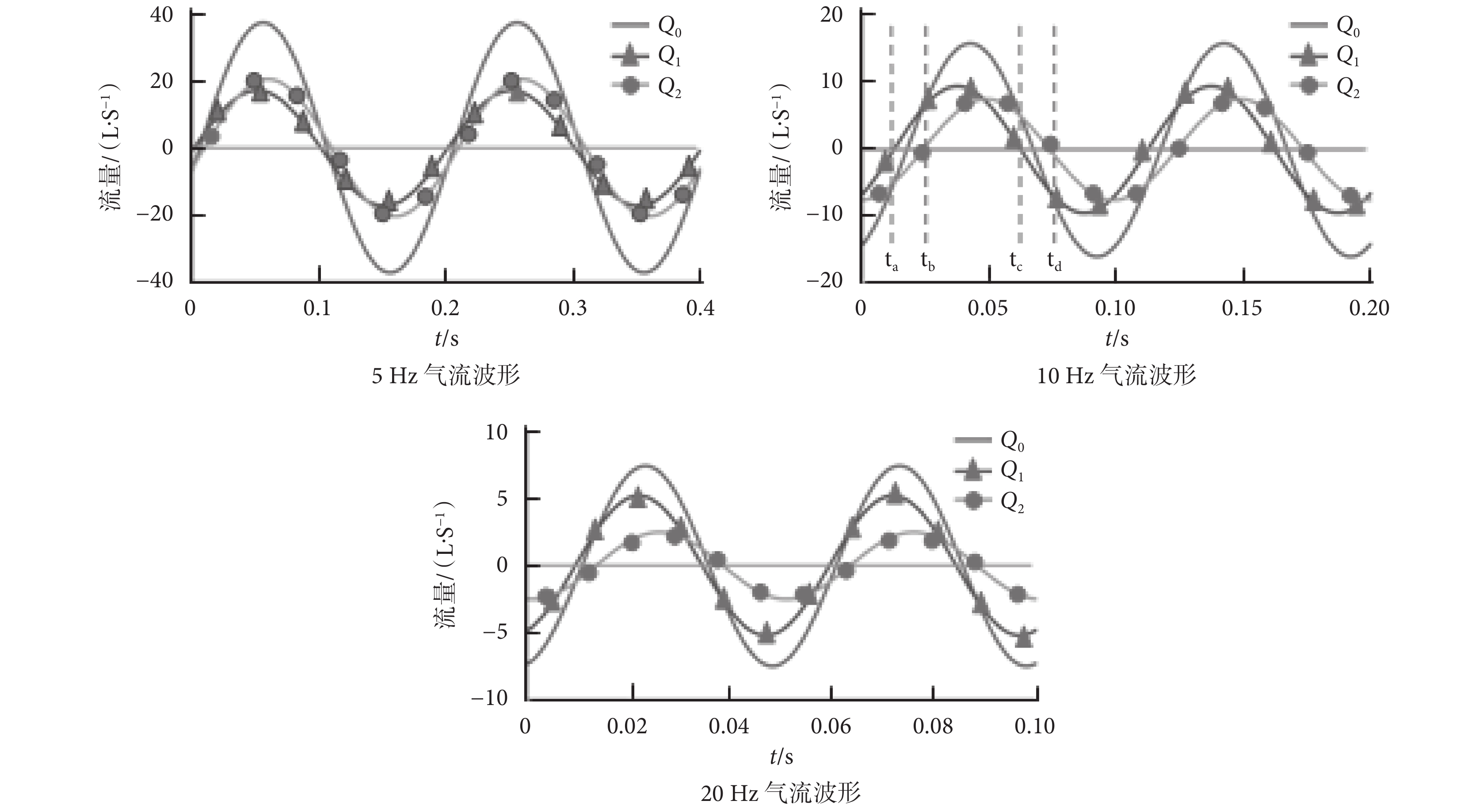

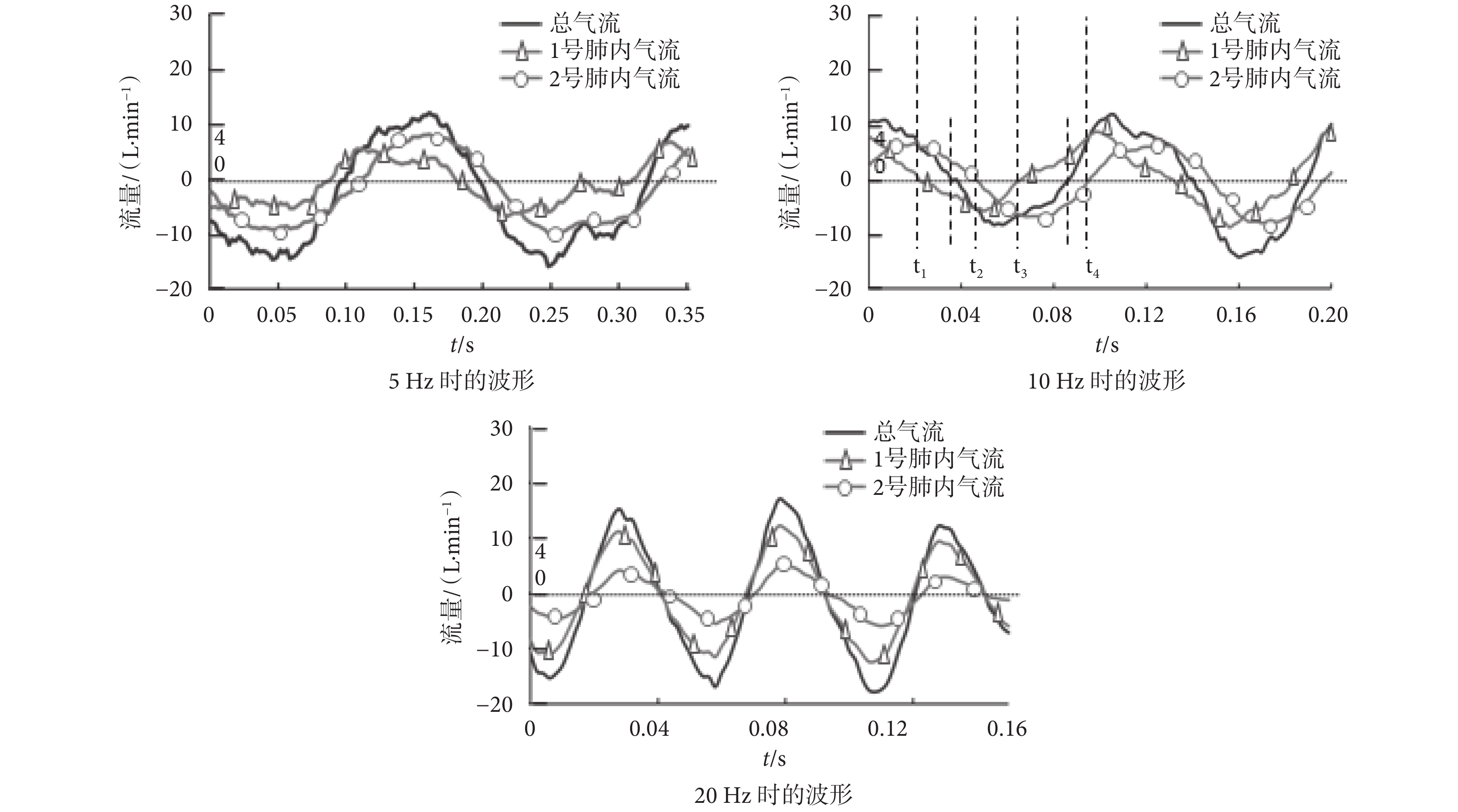

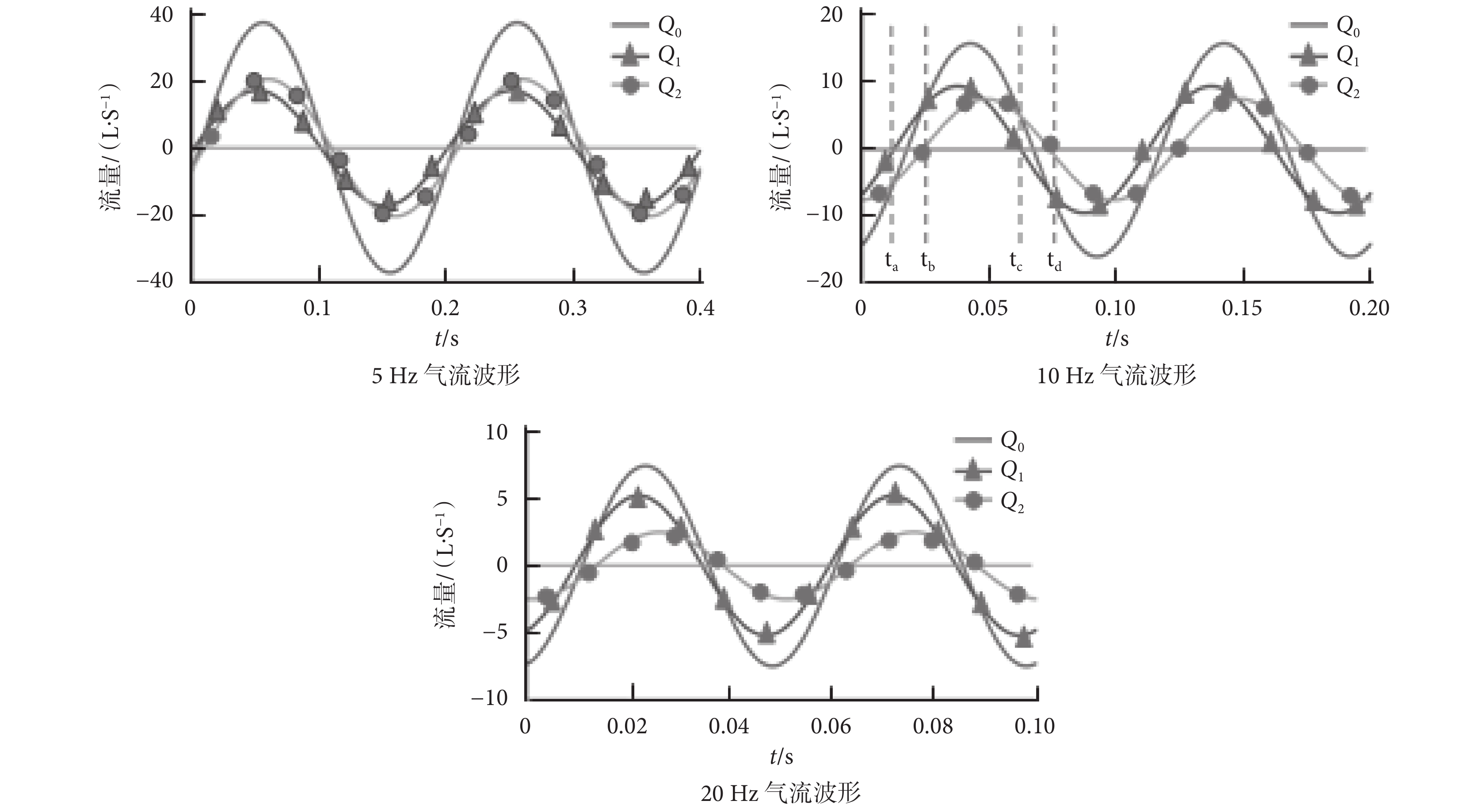

實驗時設置呼吸機輸出持續正壓(continual positive airway pressure,CPAP)為 20 cm H2O(≈2 000 Pa),并在 CPAP 上疊加峰—峰值為 20 cm H2O 的正弦震蕩氣壓,震蕩頻率分別為 5、10、20 Hz。實驗所得結果如圖 2 所示,圖中氣流大于 0 時表示吸入氣流,小于 0 時表示呼出氣流。從圖中可以得出,在震蕩頻率為 5 Hz 和 10 Hz 時,進出于兩肺的通氣氣流存在不同步現象,且在 10 Hz 時更為明顯。但在頻率為 20 Hz 時,進出于兩肺的通氣氣流不同步現象沒有較 5 Hz 和 10 Hz 時那么明顯,基本上趨于同步。在此針對兩肺的通氣氣流不同步現象,以圖 2 中頻率在 10 Hz 時的氣流波形圖為例進一步分析。依呼吸狀態變換,在該圖中取定 t1、t2、t3 和 t4 時間點。在 t1~t2 時段內,2 號肺內流量大于 0,此時說明 2 號肺處于吸氣狀態,而 1 號肺內流量小于 0,此時說明 1 號肺處于呼氣狀態。另外,以 t1~t2 之間虛線為界,對于整肺(包括左右兩肺)而言,在前半部分時間內整肺處于吸氣狀態,而后半部分時間內整肺處于呼氣狀態,且在 t1~t2 之間虛線所對應的時刻,整肺通氣氣流為 0。同樣,在 t3~t4 時段內,與 t1~t2 時段的通氣氣流相比較,2 號肺和 1 號肺以及整肺的呼吸狀態正好發生了反轉。

圖2

高頻通氣實驗氣流波形

Figure2.

The experimental flow waveforms of high frequency ventilation

圖2

高頻通氣實驗氣流波形

Figure2.

The experimental flow waveforms of high frequency ventilation

2 建模與仿真

基于如圖 1 所示的實驗平臺的高頻通氣實驗結果表明,在一定頻率的高頻通氣下,兩肺間通氣氣流存在相位差,并由此可以引起左右肺間的相互通氣。這種現象的出現是由于氣流出入于兩肺的路徑和肺的大小、形狀、肺泡壁厚度等參數的不同,從而引起呼吸道對氣流的黏性阻力、慣性阻力和肺順應性等呼吸力學參數上的差異。因此,為了進一步探討高頻通氣下人體左、右兩肺間相互通氣的情況,本文建立了經典的 RIC 肺通氣模型來加以探討[16]。

2.1 仿真模型建立

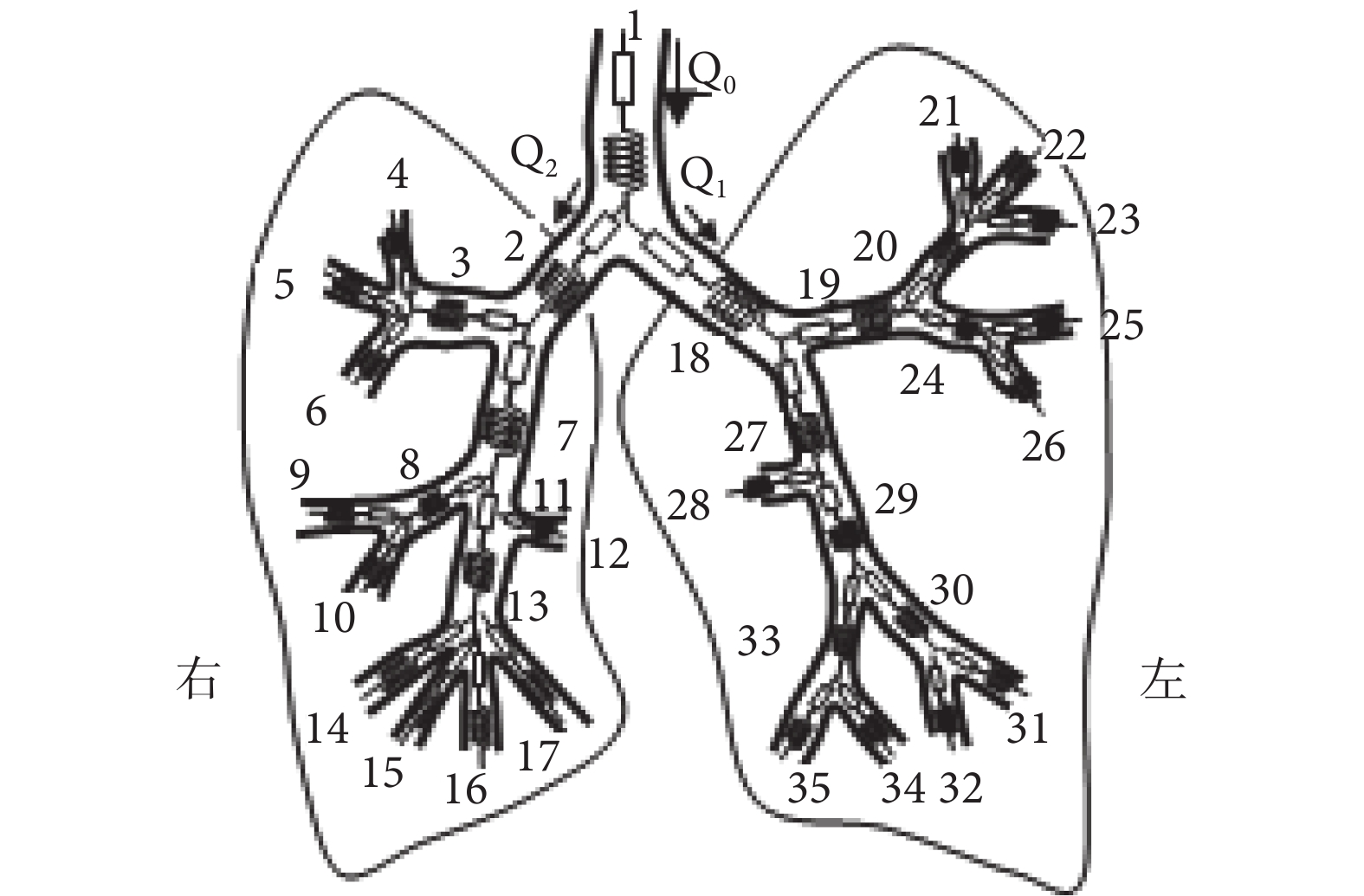

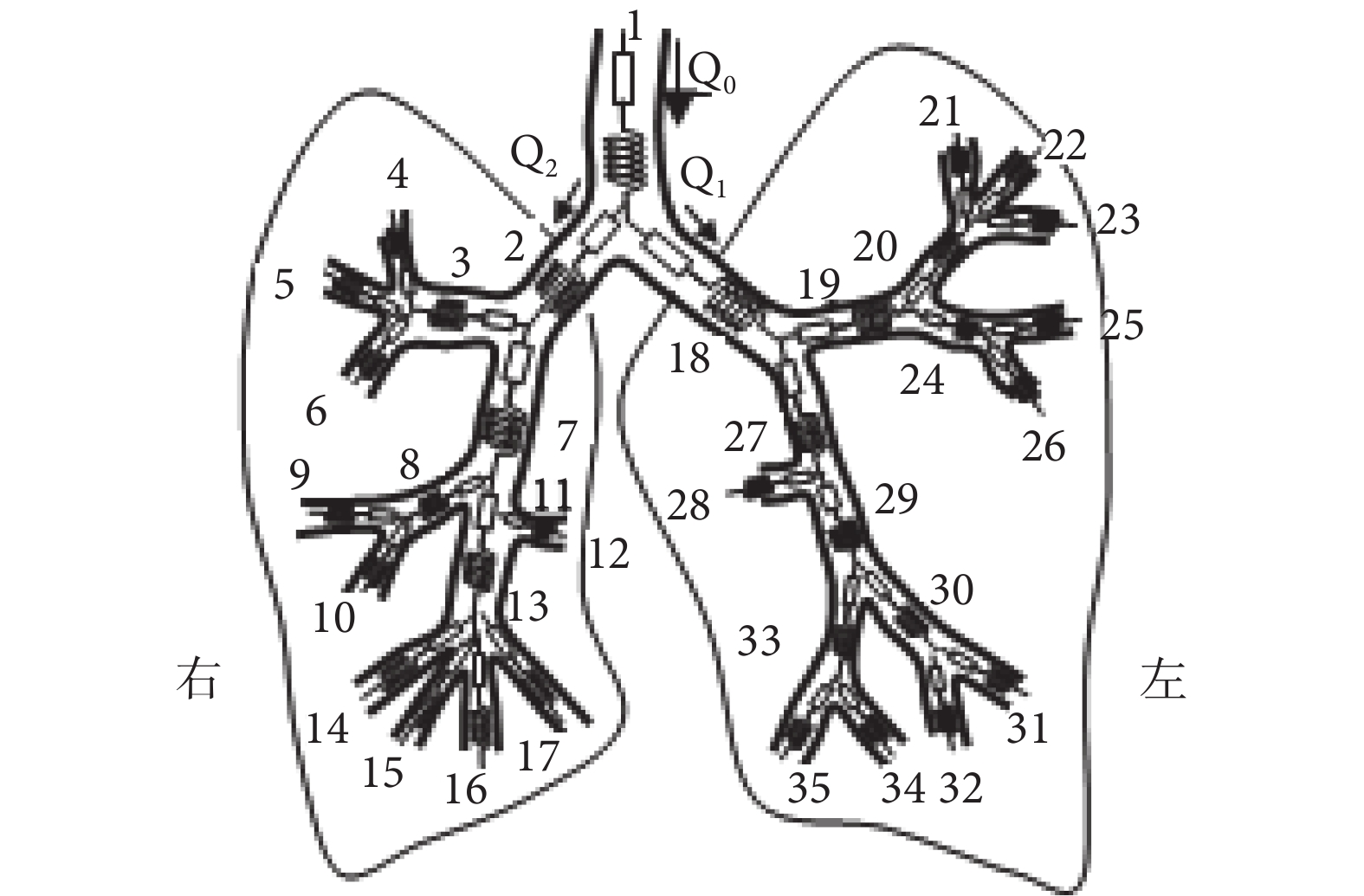

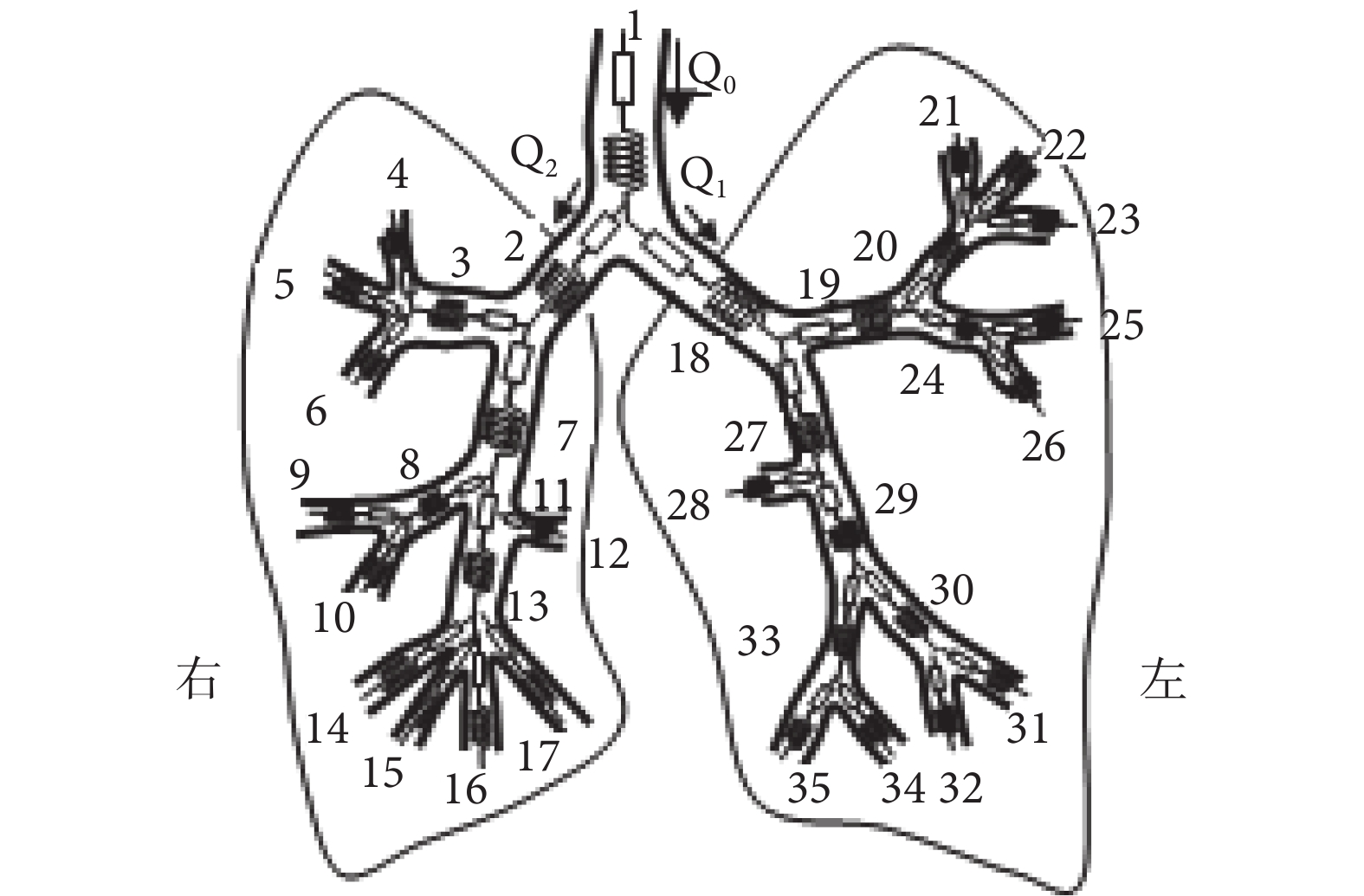

如圖 3 所示,基于人體呼吸道結構[17?18],建立電聲學 RIC 肺通氣模型。模型中,將氣流流經主氣管、左右支氣管及各級子支氣管時所受到的黏性阻力、慣性阻力分別用電路學中的電阻和電感元件符號來表示。模型中各氣管均被用數字進行標號,其對應名稱及尺寸見表 1 中“序號”、“氣管名稱”、“長度”和“直徑”欄所示[17?18]。在通氣氣壓的作用下,總氣流為 Q0,左肺中的氣流為 Q1 和右肺中的氣流為 Q2。

圖3

RIC 肺通氣模型

Figure3.

The RIC lung respiratory model

圖3

RIC 肺通氣模型

Figure3.

The RIC lung respiratory model

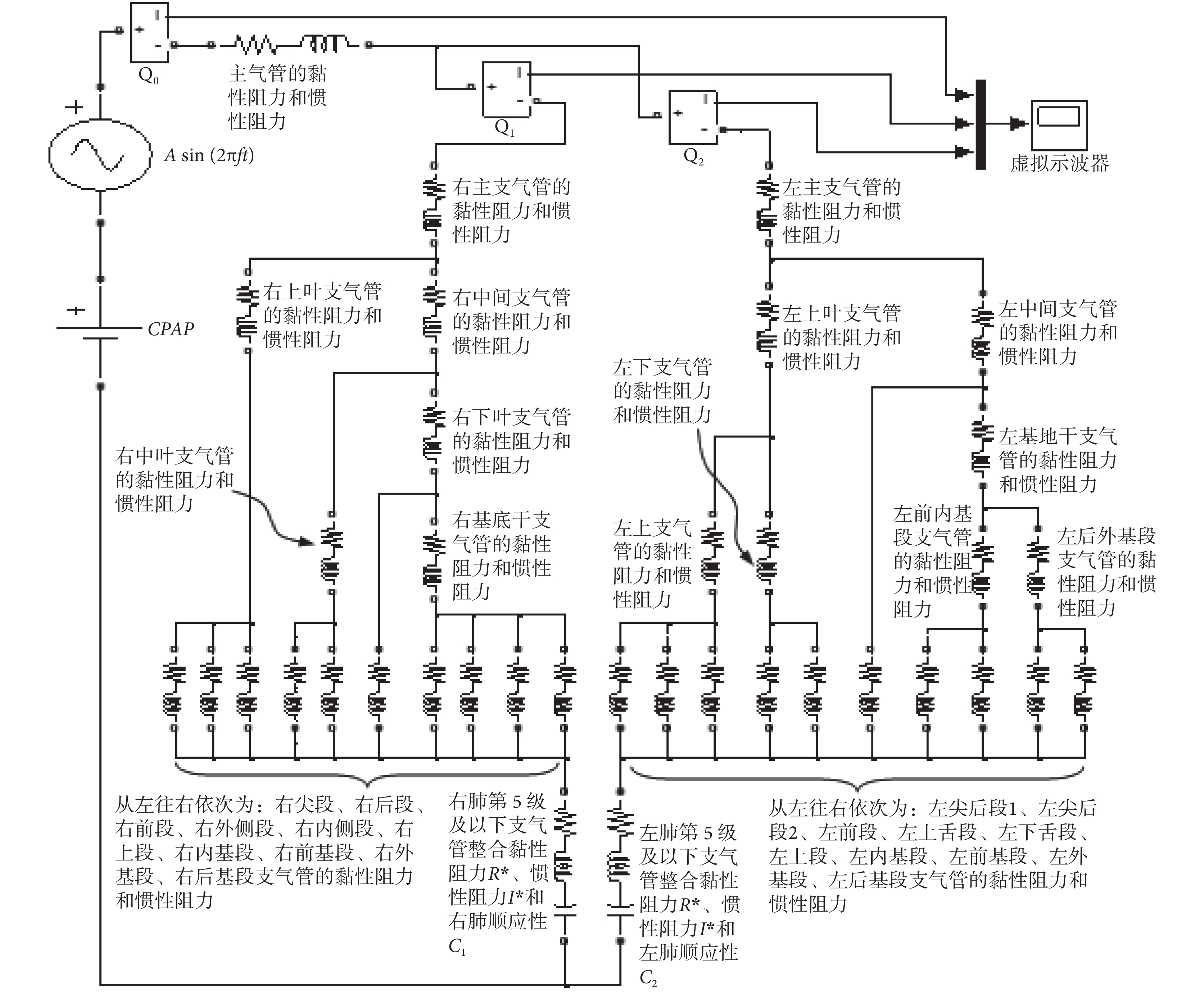

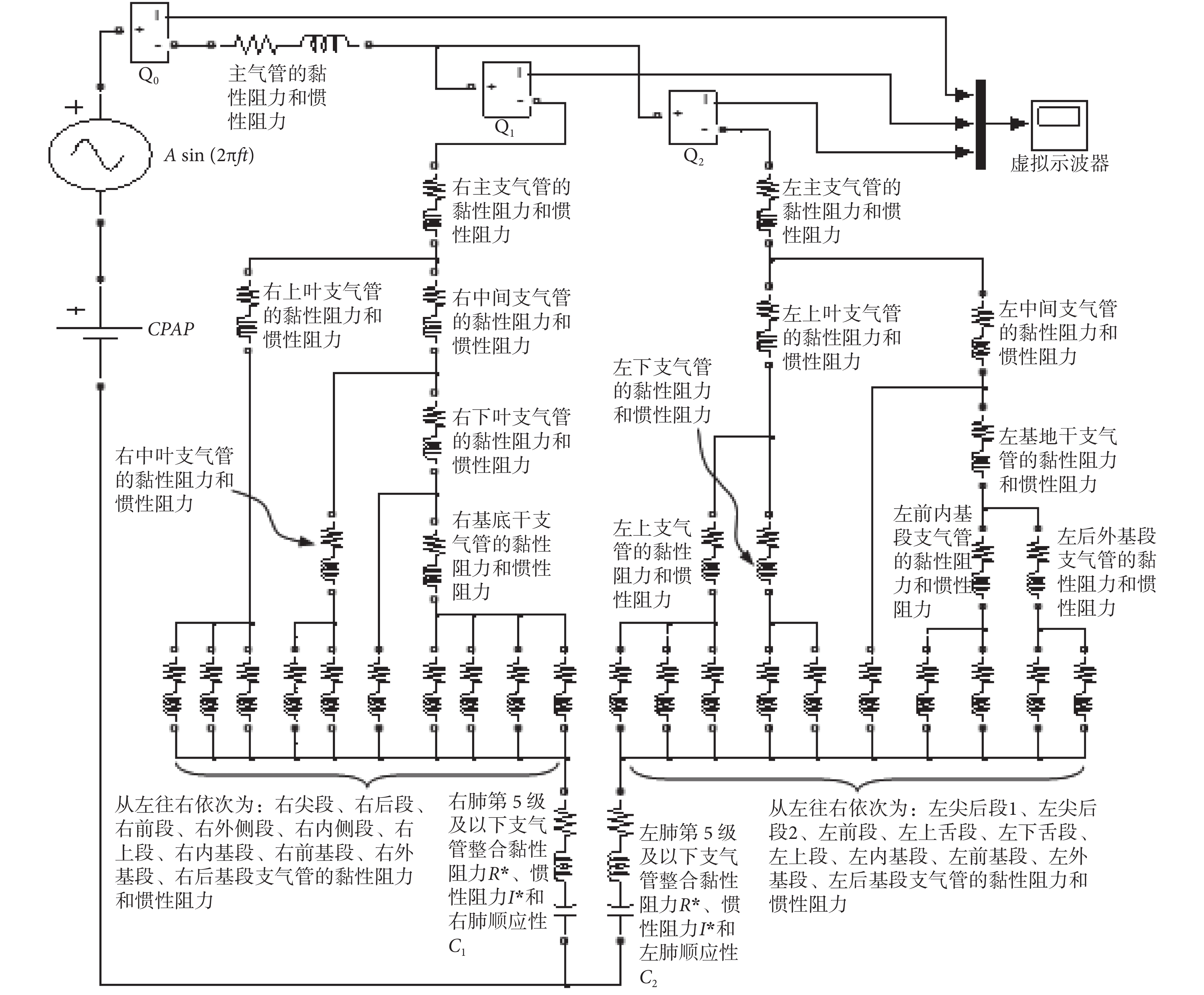

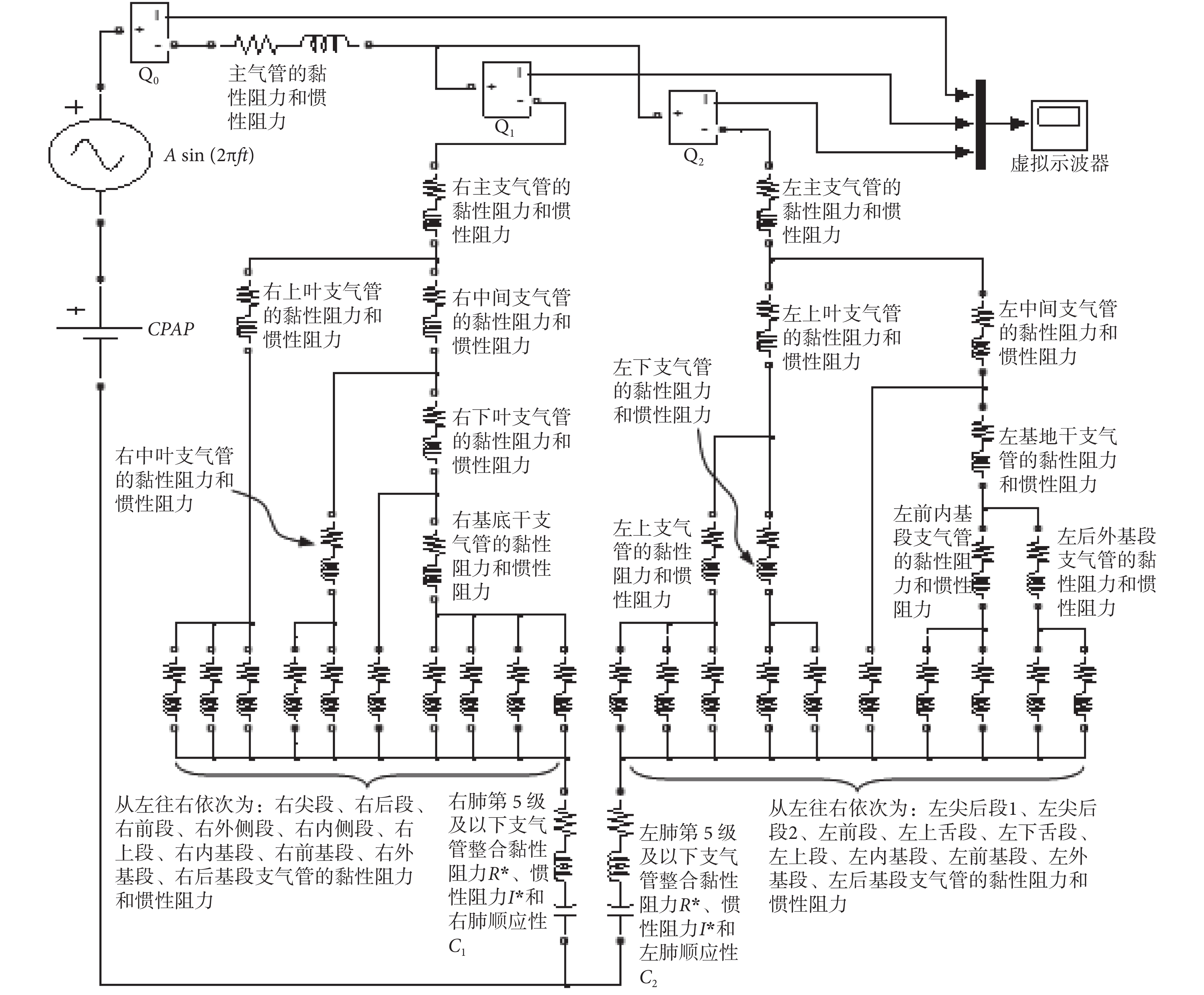

在仿真軟件(MATLAB 7.0/Simulink,Math Works,美國)環境下,基于如圖 3 所示的 RIC 肺通氣模型,建立如圖 4 所示的正壓高頻電路學通氣模型,采用電路學上串并聯方式將各氣管對流經氣流的黏性阻力和慣性阻力連成通氣回路。通氣輸入氣壓如式(1)所示,在 CPAP(以符號 CPAP 表示)上疊加頻率為 f 和幅度為 A 的正弦震蕩氣壓 PA。為便于觀察,流經主氣管的氣流 Q0、左支氣管的氣流 Q1 和右支氣管的氣流 Q2 波形顯示在虛擬示波器上。

圖4

高頻通氣仿真模型

Figure4.

The simulating model for high frequency ventilation

圖4

高頻通氣仿真模型

Figure4.

The simulating model for high frequency ventilation

|

為進行數值仿真,采用理想管路對氣流的黏性阻力和慣性力的計算方法,對圖 4 所示仿真模型中各氣管對氣流的黏性阻力和慣性阻力進行賦值,具體計算公式如式(2)所示[19]:

|

式中 R[i] 和 I[i] 分別為各級氣管黏性阻力和慣性阻力,u 和 ρ 是空氣黏性系數和密度,l[i] 和 d[i] 為各級氣管長度和直徑,計算結果如表 1“黏性阻力”和“慣性阻力”欄所示。對于表中未列出的肺段之后至最末級的各級細支氣管,本文參考文獻[20?21]所給的平均尺寸,通過串、并計算整合得出它們在左、右肺中對氣流的總黏性阻力 R* ≈ 23 Pa·s·L?1和總慣性阻力 I* ≈ 0.02 Pa·s2·L?1。考慮正常成人肺順應性約為 0.002 L·pa?1以及左右兩肺為并聯關系[22],本文擬定左肺和右肺順應性分別為 C1 ≈ 0.001 L·pa?1和 C2 ≈ 0.001 L·pa?1。給定如式(1)所示的通氣,輸入通氣氣壓 PA 中的 CPAP 和震蕩幅度 A 均為 0.5 kPa。高頻通氣頻率 f 分別取 5、10、20 Hz。

2.2 仿真與結果

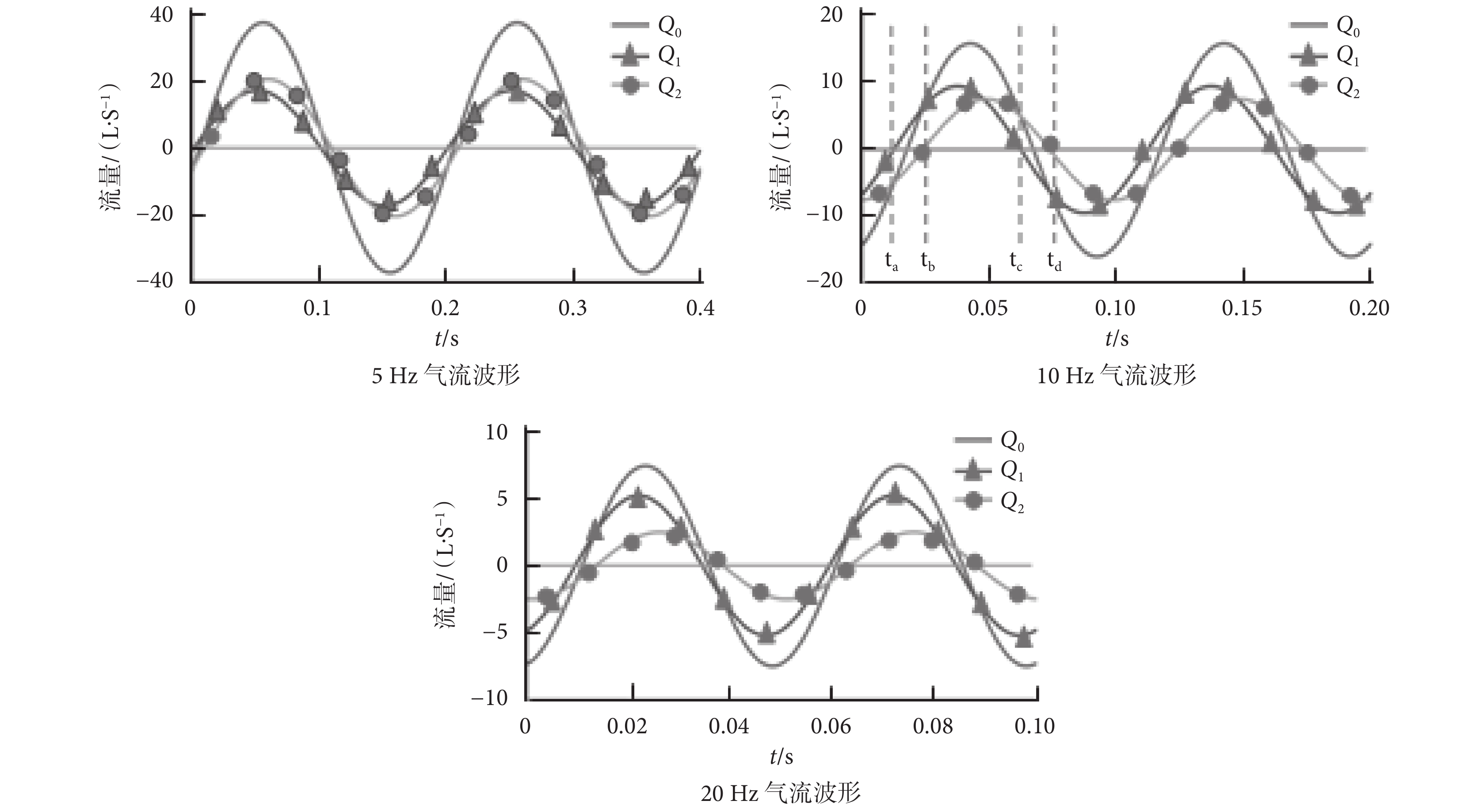

在對圖 4 所建高頻震蕩通氣仿真模型中各相關參數賦值后,運用仿真軟件(MATLAB/Simulink,Math Works,美國)進行仿真,并仿真運行 1 min 后截取其仿真氣流波形如圖 5 所示,圖中以氣流吸入肺部方向為正向氣流( > 0)。從圖中可以得出,在震蕩頻率為 5 Hz 時,左肺和右肺的氣流 Q1 和 Q2 基本保持同步,即同時吸氣和同時呼氣。但在震蕩頻率為 10 Hz 和 20 Hz 時,左肺和右肺的氣流 Q1 和 Q2 比較明顯地表現出不同步現象。如圖 5 中震蕩頻率為 10 Hz 時,在 ta~tb 時間段或 tc~td 時間段,左肺處于吸氣或呼氣狀態,而右肺卻處于呼氣或吸氣狀態。

圖5

高頻通氣仿真氣流波形

Figure5.

The simulated waveforms of high frequency ventilation

圖5

高頻通氣仿真氣流波形

Figure5.

The simulated waveforms of high frequency ventilation

3 分析與討論

從基于新鮮綿羊肺的實驗和基于 Matlab 的仿真的結果來看,兩者均得出了比較相一致的結論:一定頻率下的高頻通氣能致使兩肺的通氣氣流不同步,即某一個肺處于吸入氣流狀態時,另一個肺處于呼出氣流狀態。而且,即便是在整個肺的吸入或呼出總氣流為 0 的情況下,其中一個肺也會有呼出氣流,而另一個肺有吸入氣流。這種現象的存在,也說明了肺組織具有一定的頻率特征。這是因為兩個不同的肺,其對氣流的黏性阻力、慣性阻力和肺順應性存在差異,能引起兩者通氣氣流具有不同的“相位—頻率”特征。如式(3)所示為正弦震蕩氣流相位差 Δθ 與震蕩頻率 f 的關系表達式:

|

式中,R1 和 R2、I1 和 I2 分別為經串、并計算整合后的左、右肺對氣流的黏性阻力和慣性阻力。C1 和 C2 分別為左、右肺的順應性。

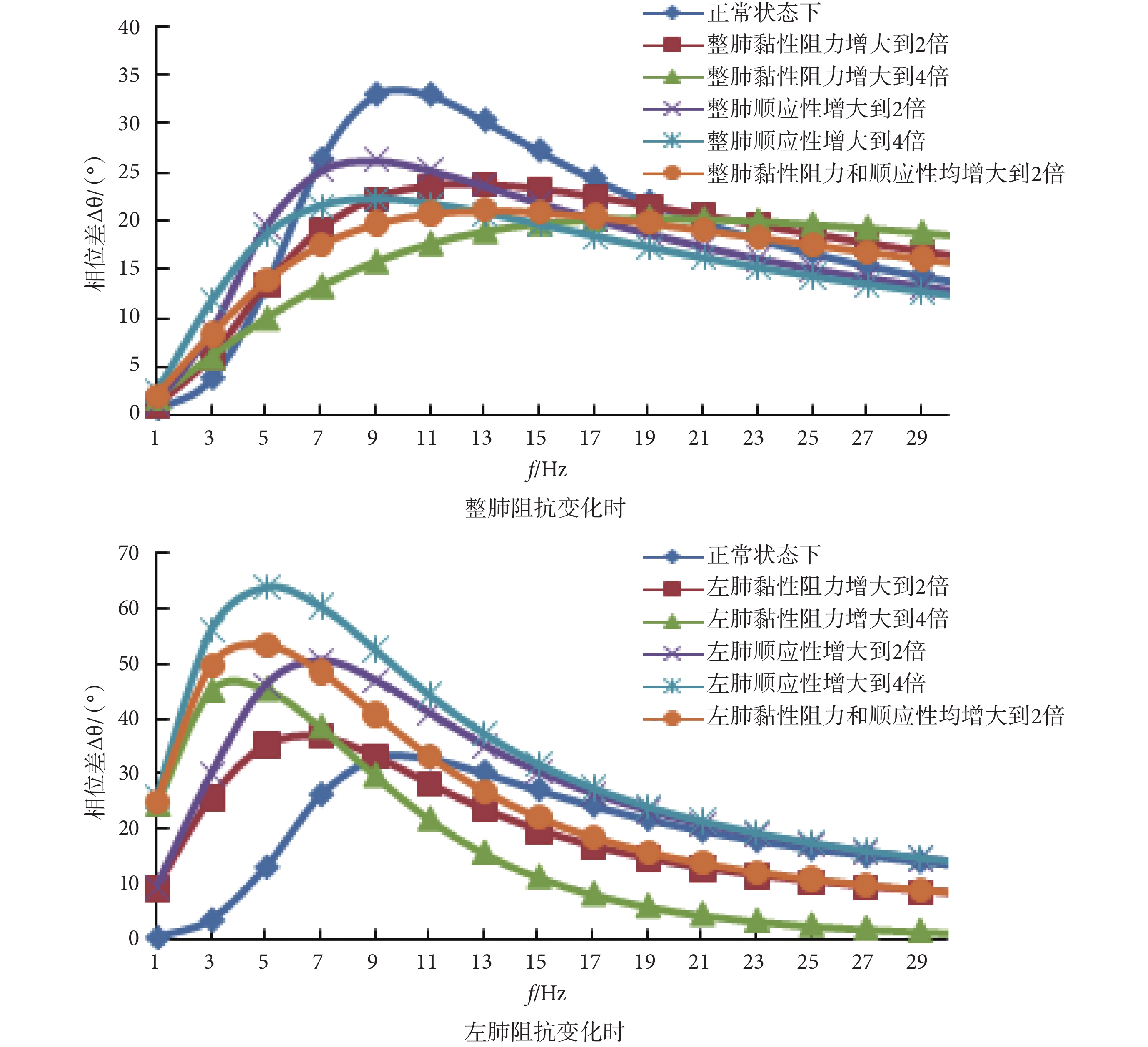

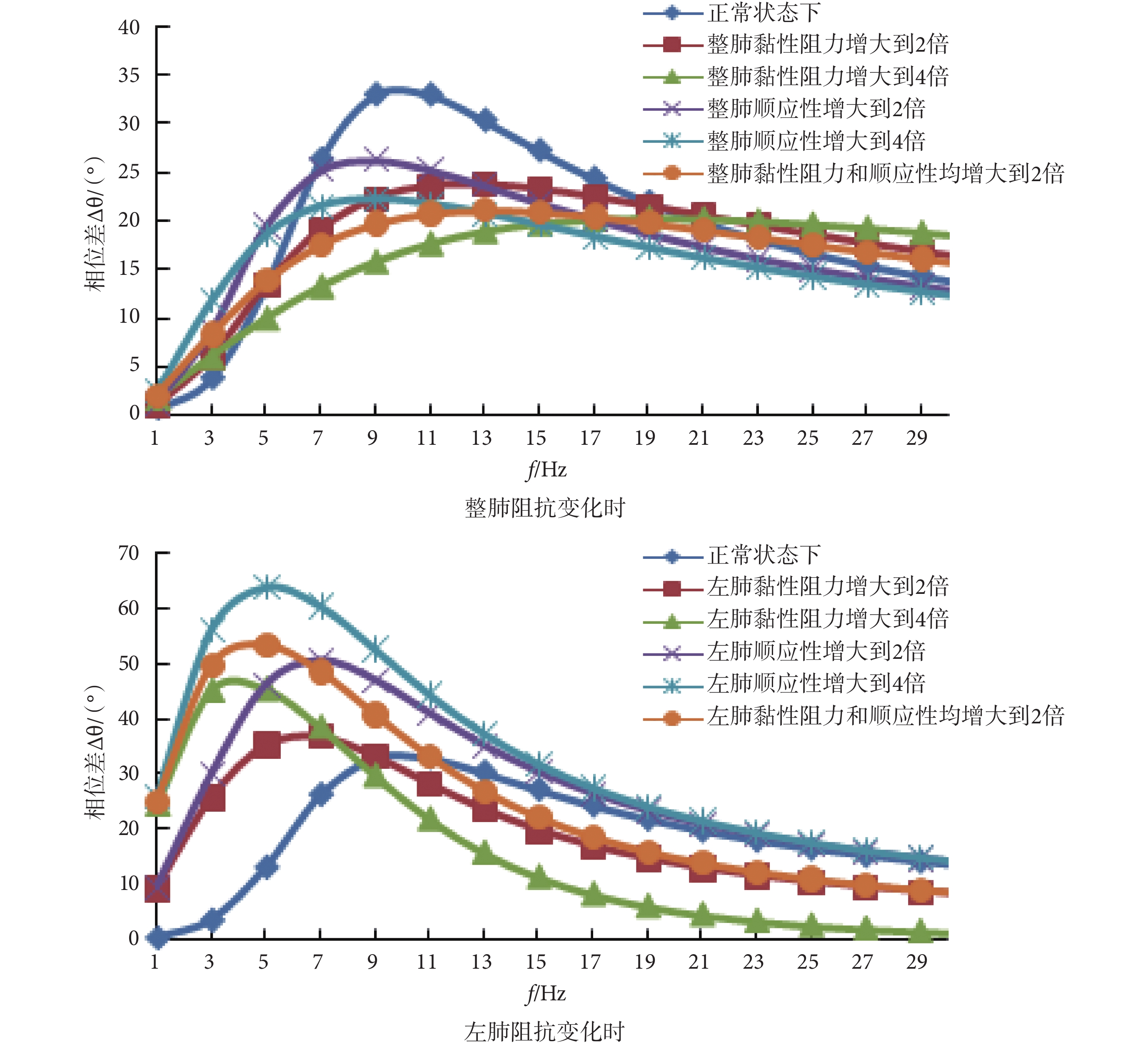

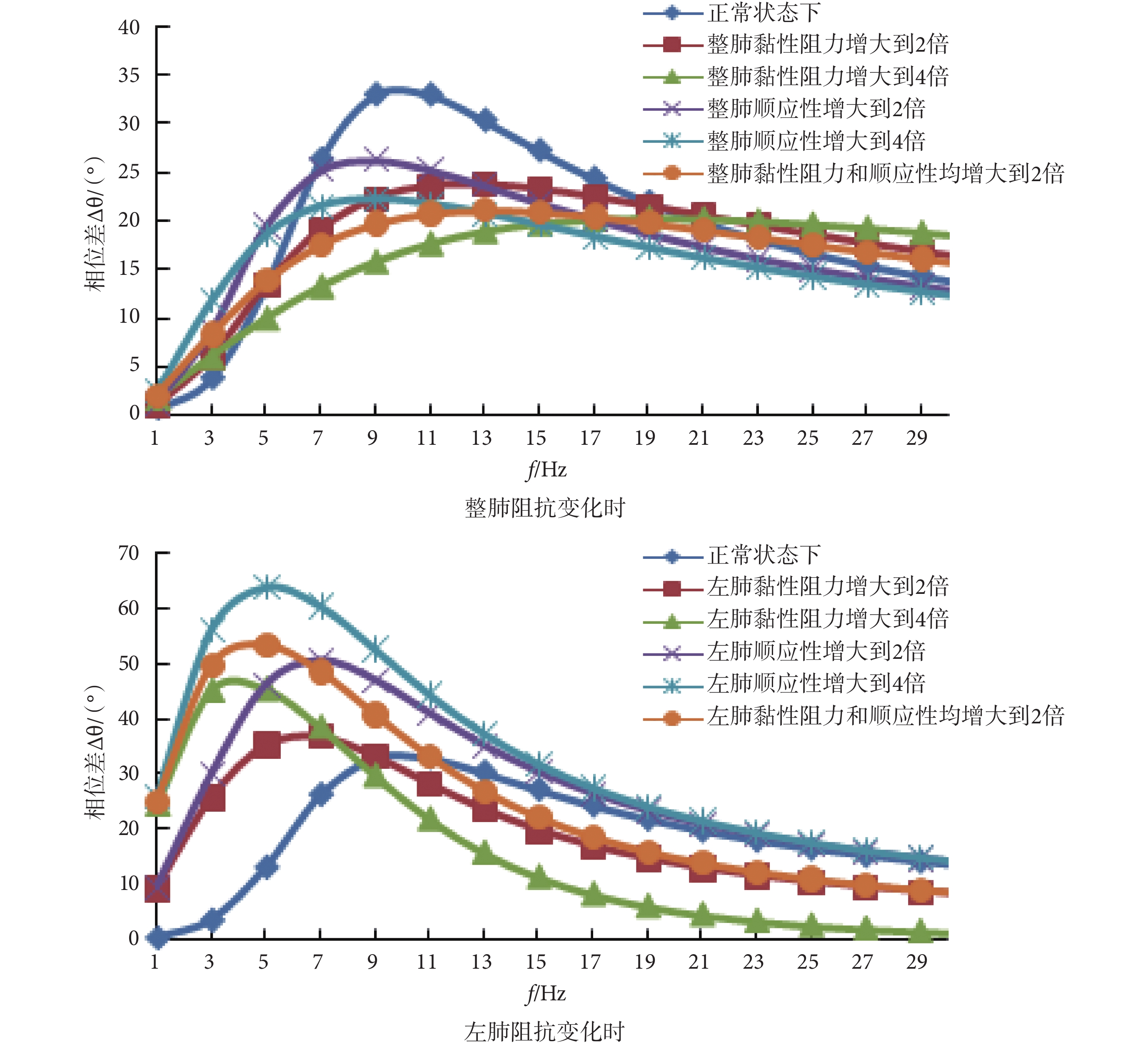

根據臨床經驗,氣道對氣流的黏性阻力增大,通常是由氣道塌陷或阻塞引起,也即氣管直徑變小。由式(2)可知,黏性阻力增大 n 倍時,慣性阻力相應增加  倍。以圖 4 所示的仿真模型的賦值為參考對象,在氣道對氣流的黏性阻力 R 增至 2 倍、4 倍(如慢性阻塞性肺病患者氣道阻力增大)的狀態下,或者是肺順應性 C 增至 2 倍、4 倍(如急性呼吸窘迫綜合征患者順應性增大)的狀態下,或氣道對氣流的黏性阻力 R 和肺順應性 C 皆增至 2 倍(如綜合癥患者)的狀態下,左、右肺通氣氣流所呈現出來的氣流相位差 Δθ 與高頻通氣頻率 f 的關系如圖 6 左圖所示,即隨著氣道阻力 R 或肺順應性 C 的增大,其出現最大相位差時所對應的震蕩頻率不斷降低,且均在 15 Hz 以下。對于單肺疾病患者,由于兩肺之間的呼吸力學參數差異更大,如左肺氣道阻力 R1 增大至 2 倍、4 倍,或左肺順應性 C1 增大至 2 倍、4 倍,或左肺氣道阻力 R1 和順應性 C1 增大至 2 倍后,得到不同頻率下的兩肺氣流相位差 Δθ 與高頻通氣頻率 f 的關系如圖 6 右圖所示,即左、右肺高頻通氣氣流之間的最大相位差的出現呈現向低頻段拓寬的趨勢。

倍。以圖 4 所示的仿真模型的賦值為參考對象,在氣道對氣流的黏性阻力 R 增至 2 倍、4 倍(如慢性阻塞性肺病患者氣道阻力增大)的狀態下,或者是肺順應性 C 增至 2 倍、4 倍(如急性呼吸窘迫綜合征患者順應性增大)的狀態下,或氣道對氣流的黏性阻力 R 和肺順應性 C 皆增至 2 倍(如綜合癥患者)的狀態下,左、右肺通氣氣流所呈現出來的氣流相位差 Δθ 與高頻通氣頻率 f 的關系如圖 6 左圖所示,即隨著氣道阻力 R 或肺順應性 C 的增大,其出現最大相位差時所對應的震蕩頻率不斷降低,且均在 15 Hz 以下。對于單肺疾病患者,由于兩肺之間的呼吸力學參數差異更大,如左肺氣道阻力 R1 增大至 2 倍、4 倍,或左肺順應性 C1 增大至 2 倍、4 倍,或左肺氣道阻力 R1 和順應性 C1 增大至 2 倍后,得到不同頻率下的兩肺氣流相位差 Δθ 與高頻通氣頻率 f 的關系如圖 6 右圖所示,即左、右肺高頻通氣氣流之間的最大相位差的出現呈現向低頻段拓寬的趨勢。

圖6

高頻通氣下左右肺氣流相位差與頻率關系圖

Figure6.

The frequency-phase difference of airflow between left and right lungs

圖6

高頻通氣下左右肺氣流相位差與頻率關系圖

Figure6.

The frequency-phase difference of airflow between left and right lungs

再次從基于新鮮綿羊肺的實驗和基于 MATLAB 的仿真結果來看,頻率為 10 Hz 時的高頻通氣在左右肺(或兩肺)所產生的通氣氣流相位差比較明顯,可以確定在一定頻率的高頻通氣下,左右肺之間存在相互通氣現象。如圖 2 所示,頻率為 10 Hz 時,通氣氣流波形中 t1~t2 和 t3~t4 時段內,2 號肺和 1 號肺彼此之間將會至少有部分氣體相互吸入和呼出。如圖 5 所示,蕩頻率為 10 Hz 時,通氣氣流波形中 ta~tb 和 tc~td 時段內,左右肺之間將會至少有部分氣體相互吸入和呼出。這種相互通氣的現象,可以提高肺內氧氣(O2)的利用率,或可以使不同阻抗的肺的通氣更為均勻。但從另外一面來考慮,這種相互通氣現象的存在,也可能致使肺內某部分肺呼出的二氧化碳(CO2)被重復吸入另一部分肺,從而可能引起局部二氧化碳潴留[23]。對于此類的問題尚有待于臨床試驗和測試高頻通氣下呼出體外的 O2 和 CO2 濃度等方式來加以驗證分析。

到目前為止,限于實驗條件,本文主要是采用兩個不同新鮮綿羊肺來替代人體肺來進行實驗,這與人體肺的相關參數存在較大誤差,比如出現相位差的頻率不一致等。另外,本文通過建立 RIC 肺通氣模型和仿真實驗,研究了左右肺間相互通氣現象,還沒有定量分析具體的病癥等策略性問題,這也是今后臨床試驗的重點研究方向。

4 結論

本文建立了基于新鮮綿羊肺的實物實驗平臺和基于 MATLAB 的人體 RIC 肺通氣仿真模型,并分別進行了通氣實驗和仿真。然后,本文分析和驗證了在一定頻率的高頻通氣條件下,高頻通氣能引起進入左右肺的通氣氣流在相位上的差異。這種左右肺通氣氣流在相位上的差異,將引起左右肺之間相互通氣的現象,即左(右)肺呼出的氣流轉而被右(左)肺吸入;且高頻通氣下,這種左右肺之間存在相互通氣氣流的現象與高頻通氣的頻率相關,頻率的變化會引起左右肺的通氣氣流的相位變化。左右肺的通氣氣流的相位變化達到最理想的情況是兩氣流的相位互為反向,此時,彼此間將可能產生極大相互通氣氣流。

引言

高頻通氣(high frequency ventilation,HFV)是一種采用通氣頻率在 2 Hz 以上的通氣方式,自 20 世紀 50 年代出現以來,因其通氣機制雖有悖于傳統的呼吸生理概念,但仍可維持有效的氣體交換,而一直受到醫務人員的廣泛關注。以往臨床試驗表明高頻通氣最為顯著的特點是其潮氣量小于常規通氣的潮氣量,而所謂潮氣量即呼吸一次進入呼吸道的氣體總量。高頻通氣時的潮氣量甚至可以小于呼吸道解剖死腔(即呼吸道內不具有血氣交換能力的組織容量,約為潮氣量的 30%~40%)的情況下,仍能滿足呼吸病患者的通氣需求。鑒于高頻通氣具有低潮氣量這一特點,目前常被應用于治療肺出血[1]、呼吸衰竭[2]、急性呼吸窘迫綜合癥[3?4]等病癥。高頻通氣的應用有效地降低了氣道壓損傷、肺容積損傷以及由呼吸機通氣引起的相關肺炎等并發癥的發生率[5?6],可避免傳統正壓通氣對動脈血壓的影響等[7]。

傳統觀念認為,當潮氣量小于解剖死腔時,新鮮氣體不能到達肺泡參與血氣交換,但卻存在潮氣量甚至低于呼吸道解剖死腔的高頻通氣仍能滿足呼吸病患者的通氣需求這一現象。為闡述這一現象的通氣機制,自 20 世紀中期開始,不斷有學者針對高頻通氣提出各種假設和猜想[8?9]。早在 1956 年,Otis 等[10]提出了高頻通氣下,臨近肺泡間存在相互通氣的設想——高頻擺動通氣(pendelluft)。1984 年,Isabey 等[11]模擬“肺泡”結構,在高頻震蕩通氣下,測試到兩“肺泡”之間存在著變化的壓力差,并推論了在壓力差的作用下可引起肺泡間的氣流擺動。1985 年,Lehr 等[12]在采用狗肺進行高頻通氣實驗時,發現不同區域的肺泡舒張和收縮存在明顯的時間差,且整個舒張所產生的容量大于進入肺泡的通氣量。2006 年,Lee 等[13]在其所建實物模型中,觀察了微小粒子隨通氣氣流所做的運動,籍此方法來驗證肺泡間的擺動通氣。2014 年,Greenblatt 等[14]通過模型對高頻通氣下的擺動通氣進行了研究,分析了不同頻率下擺動通氣所引起的通氣總量與進入肺泡的通氣量的關系。以上諸多研究均間接表明,高頻通氣下,肺內存在擺動通氣或肺內相互通氣這種特殊的通氣方式。

為了更為明確肺內存在相互通氣,本文以左右肺為通氣研究對象,建立基于新鮮動物肺的高頻通氣實驗平臺,實驗分析高頻通氣下左右肺的通氣氣流相位特征,并建立由氣道對氣流的黏性阻力(resistance,R)(用符號 R 表示)、慣性阻力(inertance,I)(用符號 I 表示)和肺順應性(compliance,C)(用符號 C 表示)組成的 RIC 雙肺通氣模型(簡稱:RIC 肺通氣模型),并依據此 RIC 肺通氣模型進一步進行仿真和分析驗證。通過分析驗證高頻通氣下的左右肺間所存在的通氣氣流相位差來闡述左右肺間相互通氣這一高頻通氣機制,為高頻通氣的臨床應用提供更為充分的理論支持。

1 通氣實驗

為驗證高頻震蕩通氣條件下左右肺間是否存在相互通氣氣流,在此通過建立基于新鮮動物肺模型的實驗平臺進行高頻通氣實驗。

1.1 實驗平臺

如圖 1 所示,本課題組自主設計的實驗平臺核心部件是肺組織的物理模型。本課題組在人頭模具內置入一段彎曲的普通樹脂呼吸管路來模擬人體上氣道。該呼吸管路長約 30 cm,直徑 22 mm,一端通過 Y 型轉接頭分別與兩新鮮綿羊肺組織相連,其中 1 號肺源的綿羊體重約 30 kg,2 號肺源的綿羊體重約 25 kg。Y 型轉接頭每個端口串接一個由課題組自主設計的流量傳感器來測量肺部的通氣氣流。該傳感器核心部件為微差壓傳感器(5-INCH-D-4V,Senstrol,美國),并采用標準流量計(TSI-4040,TSI,美國)對自主設計的流量傳感器進行標定,可保證其測量誤差在 5% 范圍內。高頻震蕩呼吸機(無創氣道正壓高頻震蕩呼吸機[15],蘇州凱迪泰醫學科技有限公司)輸出氣流對肺組織物理模型進行通氣,同時傳感器所感應的數據經數據采集卡(RBH8251-3,北京瑞博華公司)上傳至計算機進行數據分析。

圖1

高頻通氣實驗平臺

Figure1.

The test platform of high frequency ventilation

圖1

高頻通氣實驗平臺

Figure1.

The test platform of high frequency ventilation

1.2 實驗與結果

實驗時設置呼吸機輸出持續正壓(continual positive airway pressure,CPAP)為 20 cm H2O(≈2 000 Pa),并在 CPAP 上疊加峰—峰值為 20 cm H2O 的正弦震蕩氣壓,震蕩頻率分別為 5、10、20 Hz。實驗所得結果如圖 2 所示,圖中氣流大于 0 時表示吸入氣流,小于 0 時表示呼出氣流。從圖中可以得出,在震蕩頻率為 5 Hz 和 10 Hz 時,進出于兩肺的通氣氣流存在不同步現象,且在 10 Hz 時更為明顯。但在頻率為 20 Hz 時,進出于兩肺的通氣氣流不同步現象沒有較 5 Hz 和 10 Hz 時那么明顯,基本上趨于同步。在此針對兩肺的通氣氣流不同步現象,以圖 2 中頻率在 10 Hz 時的氣流波形圖為例進一步分析。依呼吸狀態變換,在該圖中取定 t1、t2、t3 和 t4 時間點。在 t1~t2 時段內,2 號肺內流量大于 0,此時說明 2 號肺處于吸氣狀態,而 1 號肺內流量小于 0,此時說明 1 號肺處于呼氣狀態。另外,以 t1~t2 之間虛線為界,對于整肺(包括左右兩肺)而言,在前半部分時間內整肺處于吸氣狀態,而后半部分時間內整肺處于呼氣狀態,且在 t1~t2 之間虛線所對應的時刻,整肺通氣氣流為 0。同樣,在 t3~t4 時段內,與 t1~t2 時段的通氣氣流相比較,2 號肺和 1 號肺以及整肺的呼吸狀態正好發生了反轉。

圖2

高頻通氣實驗氣流波形

Figure2.

The experimental flow waveforms of high frequency ventilation

圖2

高頻通氣實驗氣流波形

Figure2.

The experimental flow waveforms of high frequency ventilation

2 建模與仿真

基于如圖 1 所示的實驗平臺的高頻通氣實驗結果表明,在一定頻率的高頻通氣下,兩肺間通氣氣流存在相位差,并由此可以引起左右肺間的相互通氣。這種現象的出現是由于氣流出入于兩肺的路徑和肺的大小、形狀、肺泡壁厚度等參數的不同,從而引起呼吸道對氣流的黏性阻力、慣性阻力和肺順應性等呼吸力學參數上的差異。因此,為了進一步探討高頻通氣下人體左、右兩肺間相互通氣的情況,本文建立了經典的 RIC 肺通氣模型來加以探討[16]。

2.1 仿真模型建立

如圖 3 所示,基于人體呼吸道結構[17?18],建立電聲學 RIC 肺通氣模型。模型中,將氣流流經主氣管、左右支氣管及各級子支氣管時所受到的黏性阻力、慣性阻力分別用電路學中的電阻和電感元件符號來表示。模型中各氣管均被用數字進行標號,其對應名稱及尺寸見表 1 中“序號”、“氣管名稱”、“長度”和“直徑”欄所示[17?18]。在通氣氣壓的作用下,總氣流為 Q0,左肺中的氣流為 Q1 和右肺中的氣流為 Q2。

圖3

RIC 肺通氣模型

Figure3.

The RIC lung respiratory model

圖3

RIC 肺通氣模型

Figure3.

The RIC lung respiratory model

在仿真軟件(MATLAB 7.0/Simulink,Math Works,美國)環境下,基于如圖 3 所示的 RIC 肺通氣模型,建立如圖 4 所示的正壓高頻電路學通氣模型,采用電路學上串并聯方式將各氣管對流經氣流的黏性阻力和慣性阻力連成通氣回路。通氣輸入氣壓如式(1)所示,在 CPAP(以符號 CPAP 表示)上疊加頻率為 f 和幅度為 A 的正弦震蕩氣壓 PA。為便于觀察,流經主氣管的氣流 Q0、左支氣管的氣流 Q1 和右支氣管的氣流 Q2 波形顯示在虛擬示波器上。

圖4

高頻通氣仿真模型

Figure4.

The simulating model for high frequency ventilation

圖4

高頻通氣仿真模型

Figure4.

The simulating model for high frequency ventilation

|

為進行數值仿真,采用理想管路對氣流的黏性阻力和慣性力的計算方法,對圖 4 所示仿真模型中各氣管對氣流的黏性阻力和慣性阻力進行賦值,具體計算公式如式(2)所示[19]:

|

式中 R[i] 和 I[i] 分別為各級氣管黏性阻力和慣性阻力,u 和 ρ 是空氣黏性系數和密度,l[i] 和 d[i] 為各級氣管長度和直徑,計算結果如表 1“黏性阻力”和“慣性阻力”欄所示。對于表中未列出的肺段之后至最末級的各級細支氣管,本文參考文獻[20?21]所給的平均尺寸,通過串、并計算整合得出它們在左、右肺中對氣流的總黏性阻力 R* ≈ 23 Pa·s·L?1和總慣性阻力 I* ≈ 0.02 Pa·s2·L?1。考慮正常成人肺順應性約為 0.002 L·pa?1以及左右兩肺為并聯關系[22],本文擬定左肺和右肺順應性分別為 C1 ≈ 0.001 L·pa?1和 C2 ≈ 0.001 L·pa?1。給定如式(1)所示的通氣,輸入通氣氣壓 PA 中的 CPAP 和震蕩幅度 A 均為 0.5 kPa。高頻通氣頻率 f 分別取 5、10、20 Hz。

2.2 仿真與結果

在對圖 4 所建高頻震蕩通氣仿真模型中各相關參數賦值后,運用仿真軟件(MATLAB/Simulink,Math Works,美國)進行仿真,并仿真運行 1 min 后截取其仿真氣流波形如圖 5 所示,圖中以氣流吸入肺部方向為正向氣流( > 0)。從圖中可以得出,在震蕩頻率為 5 Hz 時,左肺和右肺的氣流 Q1 和 Q2 基本保持同步,即同時吸氣和同時呼氣。但在震蕩頻率為 10 Hz 和 20 Hz 時,左肺和右肺的氣流 Q1 和 Q2 比較明顯地表現出不同步現象。如圖 5 中震蕩頻率為 10 Hz 時,在 ta~tb 時間段或 tc~td 時間段,左肺處于吸氣或呼氣狀態,而右肺卻處于呼氣或吸氣狀態。

圖5

高頻通氣仿真氣流波形

Figure5.

The simulated waveforms of high frequency ventilation

圖5

高頻通氣仿真氣流波形

Figure5.

The simulated waveforms of high frequency ventilation

3 分析與討論

從基于新鮮綿羊肺的實驗和基于 Matlab 的仿真的結果來看,兩者均得出了比較相一致的結論:一定頻率下的高頻通氣能致使兩肺的通氣氣流不同步,即某一個肺處于吸入氣流狀態時,另一個肺處于呼出氣流狀態。而且,即便是在整個肺的吸入或呼出總氣流為 0 的情況下,其中一個肺也會有呼出氣流,而另一個肺有吸入氣流。這種現象的存在,也說明了肺組織具有一定的頻率特征。這是因為兩個不同的肺,其對氣流的黏性阻力、慣性阻力和肺順應性存在差異,能引起兩者通氣氣流具有不同的“相位—頻率”特征。如式(3)所示為正弦震蕩氣流相位差 Δθ 與震蕩頻率 f 的關系表達式:

|

式中,R1 和 R2、I1 和 I2 分別為經串、并計算整合后的左、右肺對氣流的黏性阻力和慣性阻力。C1 和 C2 分別為左、右肺的順應性。

根據臨床經驗,氣道對氣流的黏性阻力增大,通常是由氣道塌陷或阻塞引起,也即氣管直徑變小。由式(2)可知,黏性阻力增大 n 倍時,慣性阻力相應增加  倍。以圖 4 所示的仿真模型的賦值為參考對象,在氣道對氣流的黏性阻力 R 增至 2 倍、4 倍(如慢性阻塞性肺病患者氣道阻力增大)的狀態下,或者是肺順應性 C 增至 2 倍、4 倍(如急性呼吸窘迫綜合征患者順應性增大)的狀態下,或氣道對氣流的黏性阻力 R 和肺順應性 C 皆增至 2 倍(如綜合癥患者)的狀態下,左、右肺通氣氣流所呈現出來的氣流相位差 Δθ 與高頻通氣頻率 f 的關系如圖 6 左圖所示,即隨著氣道阻力 R 或肺順應性 C 的增大,其出現最大相位差時所對應的震蕩頻率不斷降低,且均在 15 Hz 以下。對于單肺疾病患者,由于兩肺之間的呼吸力學參數差異更大,如左肺氣道阻力 R1 增大至 2 倍、4 倍,或左肺順應性 C1 增大至 2 倍、4 倍,或左肺氣道阻力 R1 和順應性 C1 增大至 2 倍后,得到不同頻率下的兩肺氣流相位差 Δθ 與高頻通氣頻率 f 的關系如圖 6 右圖所示,即左、右肺高頻通氣氣流之間的最大相位差的出現呈現向低頻段拓寬的趨勢。

倍。以圖 4 所示的仿真模型的賦值為參考對象,在氣道對氣流的黏性阻力 R 增至 2 倍、4 倍(如慢性阻塞性肺病患者氣道阻力增大)的狀態下,或者是肺順應性 C 增至 2 倍、4 倍(如急性呼吸窘迫綜合征患者順應性增大)的狀態下,或氣道對氣流的黏性阻力 R 和肺順應性 C 皆增至 2 倍(如綜合癥患者)的狀態下,左、右肺通氣氣流所呈現出來的氣流相位差 Δθ 與高頻通氣頻率 f 的關系如圖 6 左圖所示,即隨著氣道阻力 R 或肺順應性 C 的增大,其出現最大相位差時所對應的震蕩頻率不斷降低,且均在 15 Hz 以下。對于單肺疾病患者,由于兩肺之間的呼吸力學參數差異更大,如左肺氣道阻力 R1 增大至 2 倍、4 倍,或左肺順應性 C1 增大至 2 倍、4 倍,或左肺氣道阻力 R1 和順應性 C1 增大至 2 倍后,得到不同頻率下的兩肺氣流相位差 Δθ 與高頻通氣頻率 f 的關系如圖 6 右圖所示,即左、右肺高頻通氣氣流之間的最大相位差的出現呈現向低頻段拓寬的趨勢。

圖6

高頻通氣下左右肺氣流相位差與頻率關系圖

Figure6.

The frequency-phase difference of airflow between left and right lungs

圖6

高頻通氣下左右肺氣流相位差與頻率關系圖

Figure6.

The frequency-phase difference of airflow between left and right lungs

再次從基于新鮮綿羊肺的實驗和基于 MATLAB 的仿真結果來看,頻率為 10 Hz 時的高頻通氣在左右肺(或兩肺)所產生的通氣氣流相位差比較明顯,可以確定在一定頻率的高頻通氣下,左右肺之間存在相互通氣現象。如圖 2 所示,頻率為 10 Hz 時,通氣氣流波形中 t1~t2 和 t3~t4 時段內,2 號肺和 1 號肺彼此之間將會至少有部分氣體相互吸入和呼出。如圖 5 所示,蕩頻率為 10 Hz 時,通氣氣流波形中 ta~tb 和 tc~td 時段內,左右肺之間將會至少有部分氣體相互吸入和呼出。這種相互通氣的現象,可以提高肺內氧氣(O2)的利用率,或可以使不同阻抗的肺的通氣更為均勻。但從另外一面來考慮,這種相互通氣現象的存在,也可能致使肺內某部分肺呼出的二氧化碳(CO2)被重復吸入另一部分肺,從而可能引起局部二氧化碳潴留[23]。對于此類的問題尚有待于臨床試驗和測試高頻通氣下呼出體外的 O2 和 CO2 濃度等方式來加以驗證分析。

到目前為止,限于實驗條件,本文主要是采用兩個不同新鮮綿羊肺來替代人體肺來進行實驗,這與人體肺的相關參數存在較大誤差,比如出現相位差的頻率不一致等。另外,本文通過建立 RIC 肺通氣模型和仿真實驗,研究了左右肺間相互通氣現象,還沒有定量分析具體的病癥等策略性問題,這也是今后臨床試驗的重點研究方向。

4 結論

本文建立了基于新鮮綿羊肺的實物實驗平臺和基于 MATLAB 的人體 RIC 肺通氣仿真模型,并分別進行了通氣實驗和仿真。然后,本文分析和驗證了在一定頻率的高頻通氣條件下,高頻通氣能引起進入左右肺的通氣氣流在相位上的差異。這種左右肺通氣氣流在相位上的差異,將引起左右肺之間相互通氣的現象,即左(右)肺呼出的氣流轉而被右(左)肺吸入;且高頻通氣下,這種左右肺之間存在相互通氣氣流的現象與高頻通氣的頻率相關,頻率的變化會引起左右肺的通氣氣流的相位變化。左右肺的通氣氣流的相位變化達到最理想的情況是兩氣流的相位互為反向,此時,彼此間將可能產生極大相互通氣氣流。