本研究通過比較胸廓對正常脊柱和 Lenke1 型側凸脊柱穩定性影響的差異,以期揭示胸廓對側凸脊柱的保護作用。首先,根據 X 射線計算機斷層掃描(CT)圖像數據,建立了正常脊柱無胸廓(N1)、正常脊柱正常胸廓(N2)、側凸脊柱無胸廓(S1)和側凸脊柱變形胸廓(S2)共 4 個脊柱有限元模型(SFEMs),模型均是從第一胸椎至骶椎(T1~S)。然后,通過模態分析獲得了 4 個 SFEMs 的固有振動特性。最后,通過穩態分析得到 4 個 SFEMs 在外界激勵下的最大振動幅度。最終研究結果顯示,與 N1 相比,N2 的 T4~T6 節段在 X 軸(冠狀軸)方向、Y 軸(矢狀軸)方向、Z 軸(垂直軸)方向的最大形變分別減少了 38.44%、53.80%、33.72%;與 S1 相比,S2 的側凸節段 T4~T6 在 X 、Y 、Z 軸方向的最大形變分別減少了 44.26%、增加了 32.80%、減少了 49.23%。由此可見,對于正常脊柱來說,胸廓在 3 個方向都可以提升整個脊柱的穩定性;對于所研究的 Lenke1 型側凸脊柱,胸廓減弱了側凸脊柱在 X 軸和Z 軸方向上的振動,并提高了這兩個方向的穩定性,而在 Y 軸方向上,由于側凸前傾嚴重,變形的胸廓加劇側凸脊柱此方向的振動并破壞此脊柱 Y 軸方向穩定性。本研究揭示了胸廓對側凸脊柱穩定性影響的生物力學特性,對側凸脊柱患者的日常保護方式和防護工具的研究具有指導性意義。

引用本文: 楊虎飛, 林麗瀅, 張順心, 田恬, 李曄, 韓立. 胸廓對側凸脊柱動態響應穩定性的影響. 生物醫學工程學雜志, 2019, 36(5): 769-776. doi: 10.7507/1001-5515.201812037 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

脊柱側凸是指脊柱離開正中線向兩側偏曲而形成的一種脊柱三維畸形,包括 X 軸(冠狀軸)方向、Y 軸(矢狀軸)方向、Z 軸(垂直軸)方向上的序列異常,根據側凸發生部位不同,可將脊柱側凸分為胸部側彎、腰部側彎、胸腰聯合部側彎,對脊柱的承重和傳遞功能均有不同程度的影響。脊柱側凸使身體變形,影響青少年的生長發育及成年人的生活質量;嚴重的側凸會使胸腹腔容積減小,以至于使心肺受損、內臟功能紊亂;甚至累及脊髓和神經系統,造成癱瘓,危及生命[1-2]。當脊柱側凸患者處于運動環境時,由于載荷在各側凸節段上分布的不對稱會導致側凸節段產生高載荷的積累,致使各側凸節段組織上產生較高應力和應變,導致側凸脊柱變形加劇,造成更嚴重的損傷[3-4]。特別是在動載荷的作用下,側凸節段脊柱組織產生的應力和應變是同樣大小靜載荷的 2~3 倍[5-6]。目前,外界載荷對人體胸腰椎造成的影響早已引起了學者們的重視,已有很多學者研究了外界靜(或動)載荷下正常和側凸腰骶椎節段、無胸廓的側凸胸腰骶椎的結構特點、變形趨勢以及應力分布[7-10],但卻忽視了胸廓(由肋骨、胸骨和肋軟骨等構成的籠狀結構)在脊柱穩定方面所起的作用。實際上,只有在胸廓與胸腰椎的共同作用下,人體才能穩定地完成日常活動。針對胸廓在脊柱穩定功能實現中所起作用的研究較少,為研究人體胸廓生物力學,胡輝瑩等[11]使用醫學影像三維重建軟件 Mimics16.0(Materialise Inc.,比利時)創建了真實有效的人體胸廓模型。李新鋒等[12]研究了軸向載荷下胸廓對側凸脊柱的影響。李仁軍等[13]研究了側彎載荷與扭轉載荷下胸廓對正常脊柱的影響。Watkins 等[14]采用尸體標本實驗研究了靜態載荷下胸廓對正常脊柱穩定性的影響。Mannen 等[15]研究了胸廓在臨床外科手術和計算模型中的作用。但是,這一系列研究中均缺少胸廓對側凸脊柱和正常脊柱穩定性的動態分析,故本文決定開展動載荷下胸廓對側凸脊柱穩定性影響的研究。

本研究基于 X 射線計算機斷層掃描(computed tomography,CT)圖像采用四面體網格建立正常脊柱無胸廓(N1)、正常脊柱正常胸廓(N2)、側凸脊柱無胸廓(S1)和側凸脊柱變形胸廓(S2)的脊柱有限元模型(spinal finite element models,SFEMs)。首先,對 N1、N2、S1 和 S2 等 4 個 SFEMs 進行模態分析,得到各個模型在 3~8 Hz 附近的固有頻率及相應振型,再對上述 4 個 SFEMs 進行穩態分析,并比較正常 SFEMs 和側凸 SFEMs 在包含胸廓與不包含胸廓情況下動力學特性的改變,研究胸廓對側凸脊柱動態穩定性的影響。期望本研究有助于提高人們對胸廓穩定作用的認識,并幫助脊柱側凸患者了解自身側凸脊柱的特性,防止病情進一步惡化。

1 材料與方法

1.1 數據來源

本研究招募一名典型 Lenke1 型側凸脊柱患者和一名脊柱正常的志愿者作為研究對象,兩名受試者知情,并已經簽署了知情同意書。本次生物力學機能的研究通過了天津醫科大學醫學倫理委員會的審查,并取得了醫學倫理審查表。在北京協和醫院使用 64 排螺旋 CT(64-slice spiral CT,西門子公司,德國)對 Lenke1 型側凸脊柱患者從 T1 上端到骶骨末端進行不間斷掃描。掃描條件為管電壓 120 kV,管電流 211.20 mAs,層距 0.625 mm,分辨率 512 × 512 像素。本次掃描共獲得 867 張醫學數字成像(digital imaging communication in medicine,DICOM)格式的圖像。在天津市第三中心醫院使用 64 排螺旋 CT(64-slice spiral CT,西門子公司,德國)對正常脊柱志愿者從 T1 上端到骶骨末端進行不間斷掃描。掃描條件為管電壓 120 kV,管電流 263.00 mAs,層距 0.500 mm,分辨率 512 × 512 像素。本次掃描共獲得 867 張 DICOM 格式的圖像,并已獲得授權使用該數據。

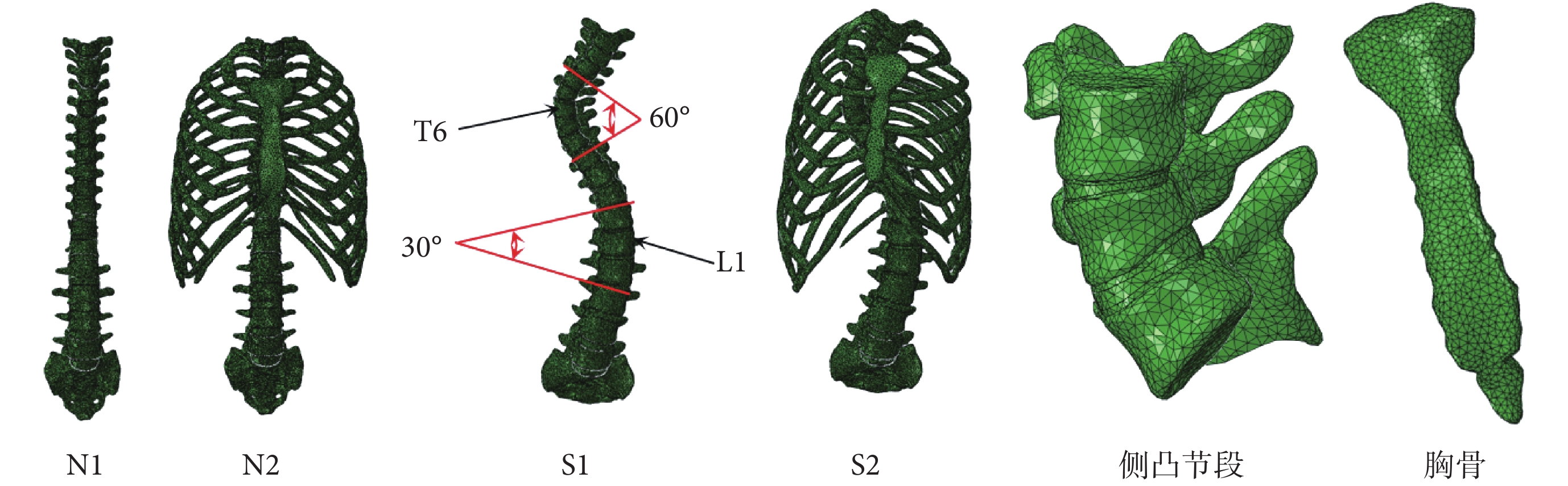

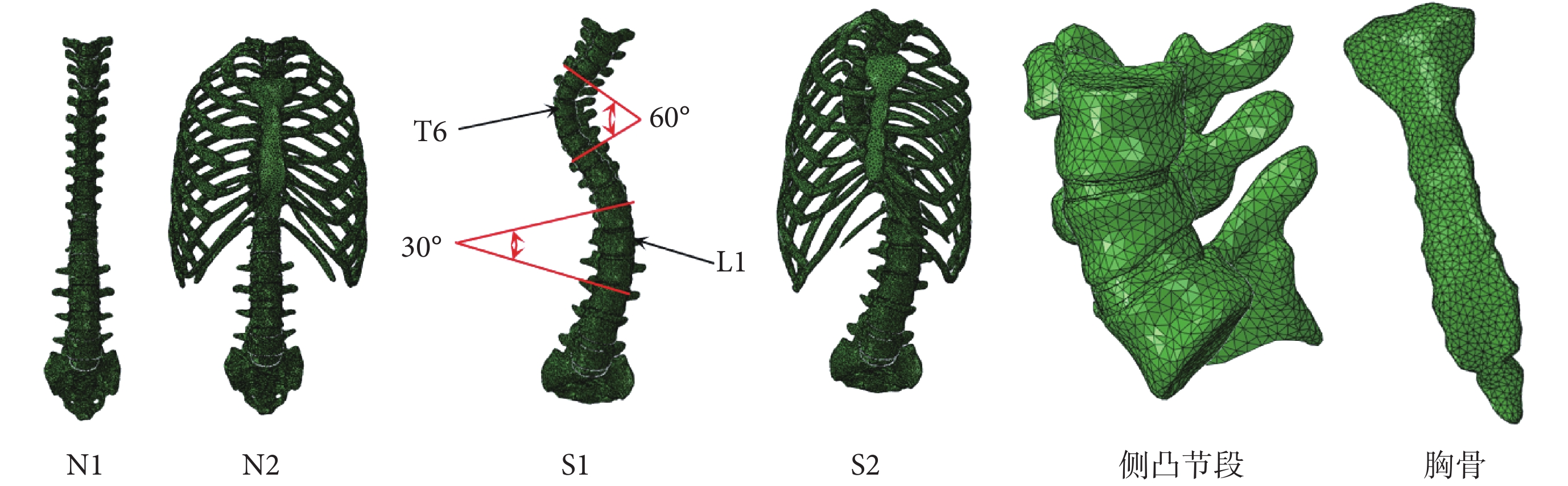

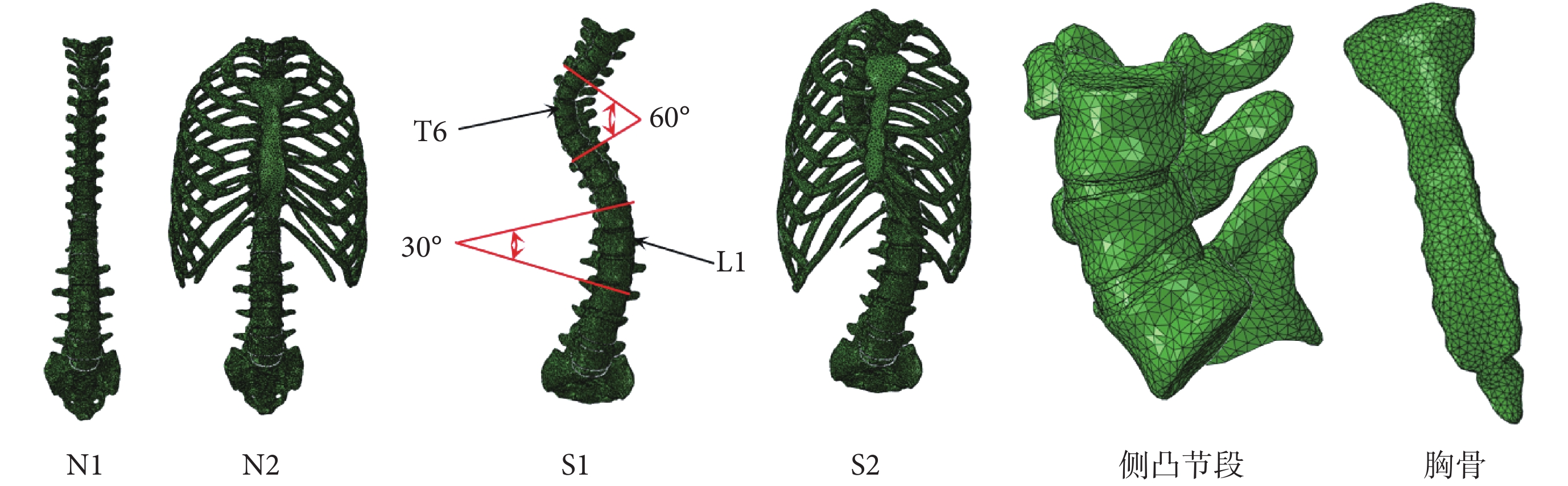

本研究中,正常脊柱的椎體與胸廓左右基本對稱。為了評估側凸脊柱的側彎程度,本文選用脊柱側彎標準測量方法——柯布(Cobb)角度測量法,測量側凸脊柱側彎曲的角度。Cobb 角是上下彎曲最頂端的兩個椎體的上、下緣所成的角度。最終測定結果顯示,側凸脊柱的椎體偏離正中線,其胸廓在左右兩側對應的肋間距不對稱,并于 T6 處存在 Cobb 角約 60° 的右側方彎曲,于 L1 處存在 Cobb 角約為 30° 的左側方彎曲,如圖 1 所示。

圖1

正常脊柱與側凸脊柱的三維 SFEMs

Figure1.

Three dimensional SFEMs of normal and scoliotic spine

圖1

正常脊柱與側凸脊柱的三維 SFEMs

Figure1.

Three dimensional SFEMs of normal and scoliotic spine

1.2 建立有限元脊柱模型

基于 CT 掃描數據先在醫學影像三維重建軟件 Mimics 16.0(Materialise Inc.,比利時)中提取椎體的初步三維模型,再將其導入逆向工程軟件 Geomagic Studio 12.0(Geomagic Inc.,美國)中,并逐步優化成比較光滑的椎體三維模型。在醫學影像三維重建軟件 Mimics 16.0(Materialise Inc.,比利時)中,使用布爾運算把光滑的椎體模型分割為椎體后部、皮質骨和松質骨三個部分,并建立囊括了纖維環、髓核和上下終板的椎間盤結構,再創建由胸骨、肋骨、肋軟骨和肋頭關節組成的胸廓結構(受到 CT 數據清晰度限制,肋橫突關節省略)。將分割后的胸廓、胸腰椎和椎間盤結構分別選用四面體網格(單元類型為 C3D4 類型)進行網格劃分。在有限元分析軟件 Abaqus 6.14(達索 SIMULIA Inc.,法國)中建立正常脊柱無胸廓(N1)、正常脊柱正常胸廓(N2)、側凸脊柱無胸廓(S1)和側凸脊柱變形胸廓(S2)的 SFEMs,如圖 1 所示。

對體網格化的 SFEMs 進行相應材料屬性的賦值[16-19],如表 1 所示。

在本研究中,胸腰骶椎之間連接的主要韌帶包括:胸腰椎節段的棘上韌帶、棘間韌帶、前縱韌帶、后縱韌帶、橫突間韌帶、黃韌帶等,并采用線性張力彈簧模擬仿真韌帶。彈簧的剛度定義公式如式(1)所示:

|

式(1)中,k 為彈簧剛度,E 為彈性模量,S 為橫截面積,L 為平均長度。韌帶的材料屬性采用已發表文獻中公認的數據[20-22]。

為了與參考文獻進行比較驗證,本研究選用所建立的 SFEMs 的腰骶椎節段(L1~S)進行驗證實驗,并與 Berkson 等[23]的尸體解剖脊柱實驗數據和項嬪等[18]的有限元分析數據比較驗證。最終的比較結果顯示,實驗結果基本相近,證明本文所用的建模方法可行,所建立的 SFEMs 有效。

1.3 模態分析

1.3.1 模態分析概述

模態分析是動力學分析的基礎,分析結果的主要影響因素是結構自身特性和材料特性。模態分析把復雜的彈性體的動力學問題簡化為簡單的靜力學問題,其核心內容是確定描述結構系統動態特性的模態參數。模態分析的有限元計算基本方程如式(2)所示:

|

式(2)中,[M] 為系統的質量矩陣,{x}為系統各點的位移向量,[C]為系統的阻尼矩陣,[K]為系統的剛度矩陣,{F(t)}為系統各點的激勵向量。

設定結構在自由振動的情況下,忽略阻尼,即[C] = 0、{F(t)} = 0,方程(2)可簡化為如式(3)所示:

|

設定脊柱結構發生簡諧振動,即

,代入式(3)計算可得如式(4)所示:

,代入式(3)計算可得如式(4)所示:

|

假定  有非 0 解,則如式(5)所示:

有非 0 解,則如式(5)所示:

|

通過式(5)可以求得所研究結構共有 n 階固有頻率  ,再通過式(4)可以求得每階固有頻率的相應振型

,再通過式(4)可以求得每階固有頻率的相應振型  。

。

1.3.2 選取模態分析的參數

對 N1、N2、S1 和 S2 進行模態分析,得到 4 個 SFEMs 的固有振動特性,即固有頻率及其振型。在模態分析的基礎上可進一步分析 4 個 SFEMs 在外界激勵下的動態響應。本研究采用 10.5 kg 的質量點添加在第一胸椎上表面,來模擬頭部、頸部等上軀體的質量對 SFEMs 的影響[24-25]。模態分析時,約束骶骨兩側面的全部自由度。

1.4 穩態分析

1.4.1 穩態分析概述

本研究采用諧響應分析研究脊柱結構的穩態動力學特性。假設脊柱結構的外界載荷為諧波,其運動方程如式(6)所示:

|

脊柱結構的位移響應如式(7)所示:

|

式(6)和(7)中,{M}、{C}、{K}分別為系統的質量、阻尼和剛度矩陣,{x}、{F}分別為系統各點的位移向量與激勵向量, 為位移響應滯后激勵載荷的相位角,A 為位移幅值向量,θt 為激振力的頻率。

為位移響應滯后激勵載荷的相位角,A 為位移幅值向量,θt 為激振力的頻率。

N1、N2、S1 和 S2 等 4 個 SFEMs 的模態分析只反映了 SFEMs 本身的固有屬性,但通過對 SFEMs 的穩態分析可得出其在實際振動環境下的響應。本研究采用垂直簡諧載荷模擬人體在日常行為活動中受到的垂直振動,通過穩態動力學分析獲得在此外界載荷下,胸廓對胸腰椎結構穩定性的作用和影響。

1.4.2 選取穩態分析的參數

在穩態分析中,為模擬人體在垂直方向上的受迫振動,把 40 N 正弦變化的激振力添加在第一胸椎的上表面[26];同時將頭部、頸部等上軀體的質量用 10.5 kg 的點質量替代,并添加在第一胸椎的上表面[24-25]。脊柱結構的等效阻尼系數采用由實驗測試獲得的 0.08[27]。骶骨兩側面上的 6 個自由度進行完全固定約束,并參考模態分析結果,將研究的頻率范圍選取為 3~8 Hz。

2 結果

2.1 模態分析結果

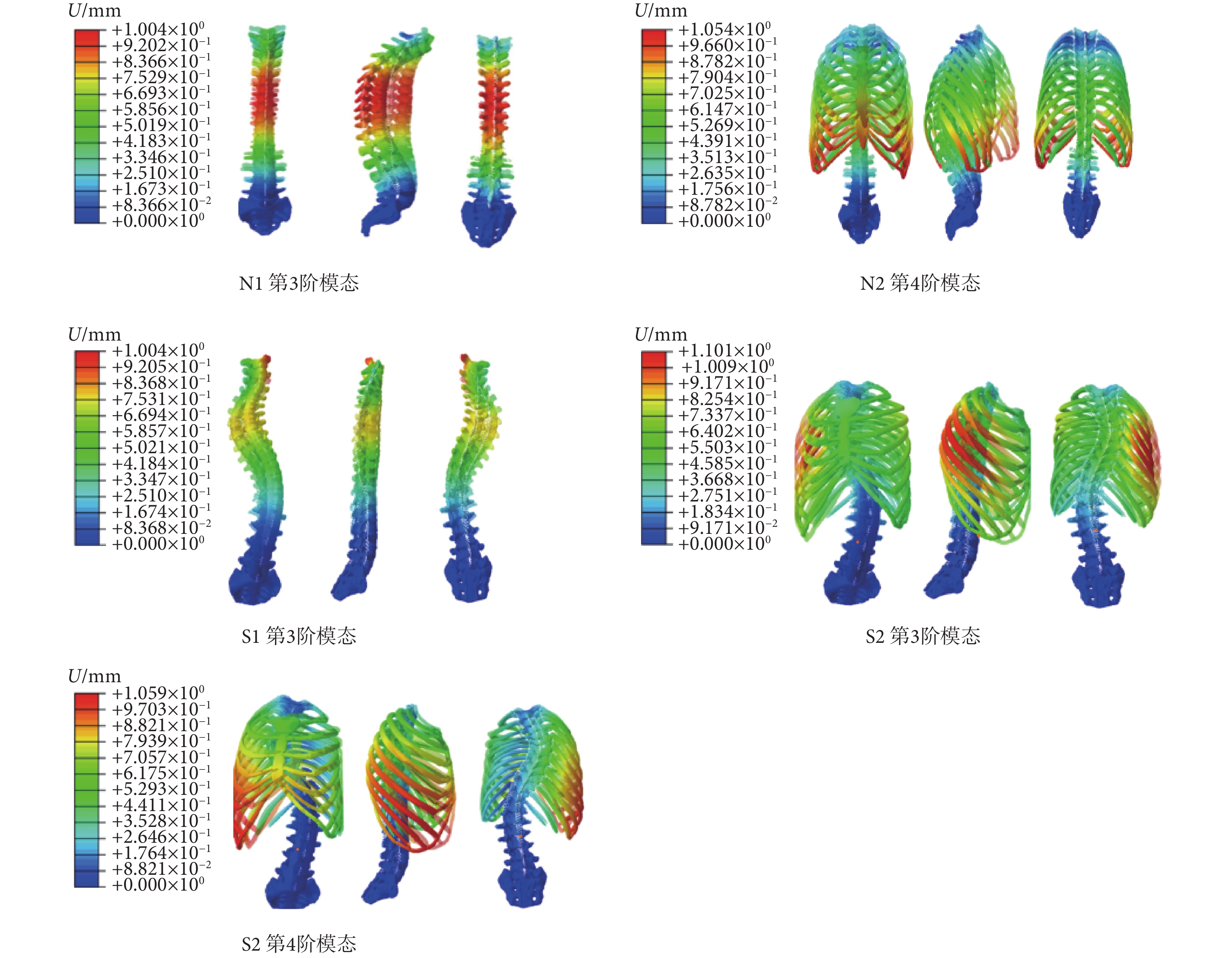

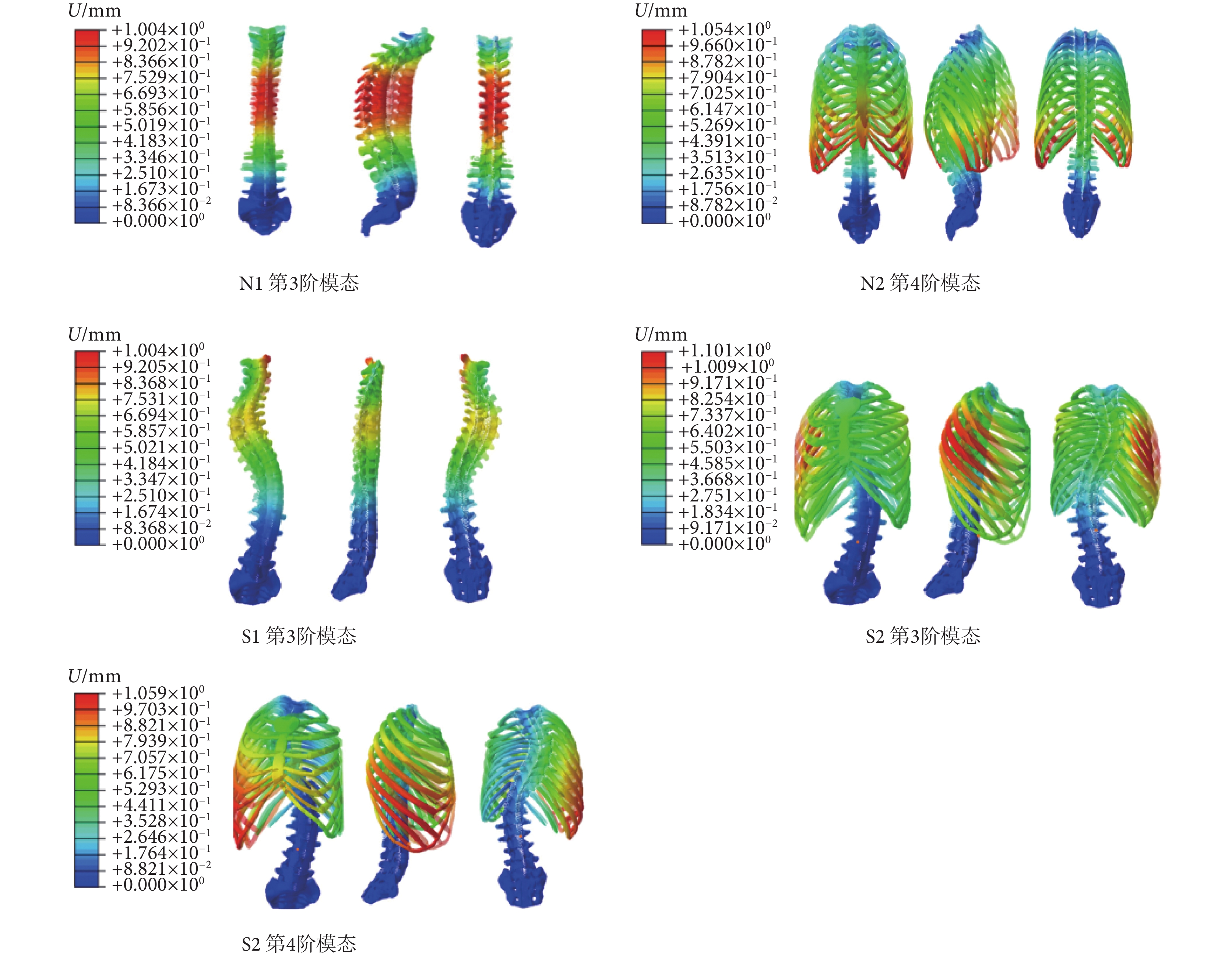

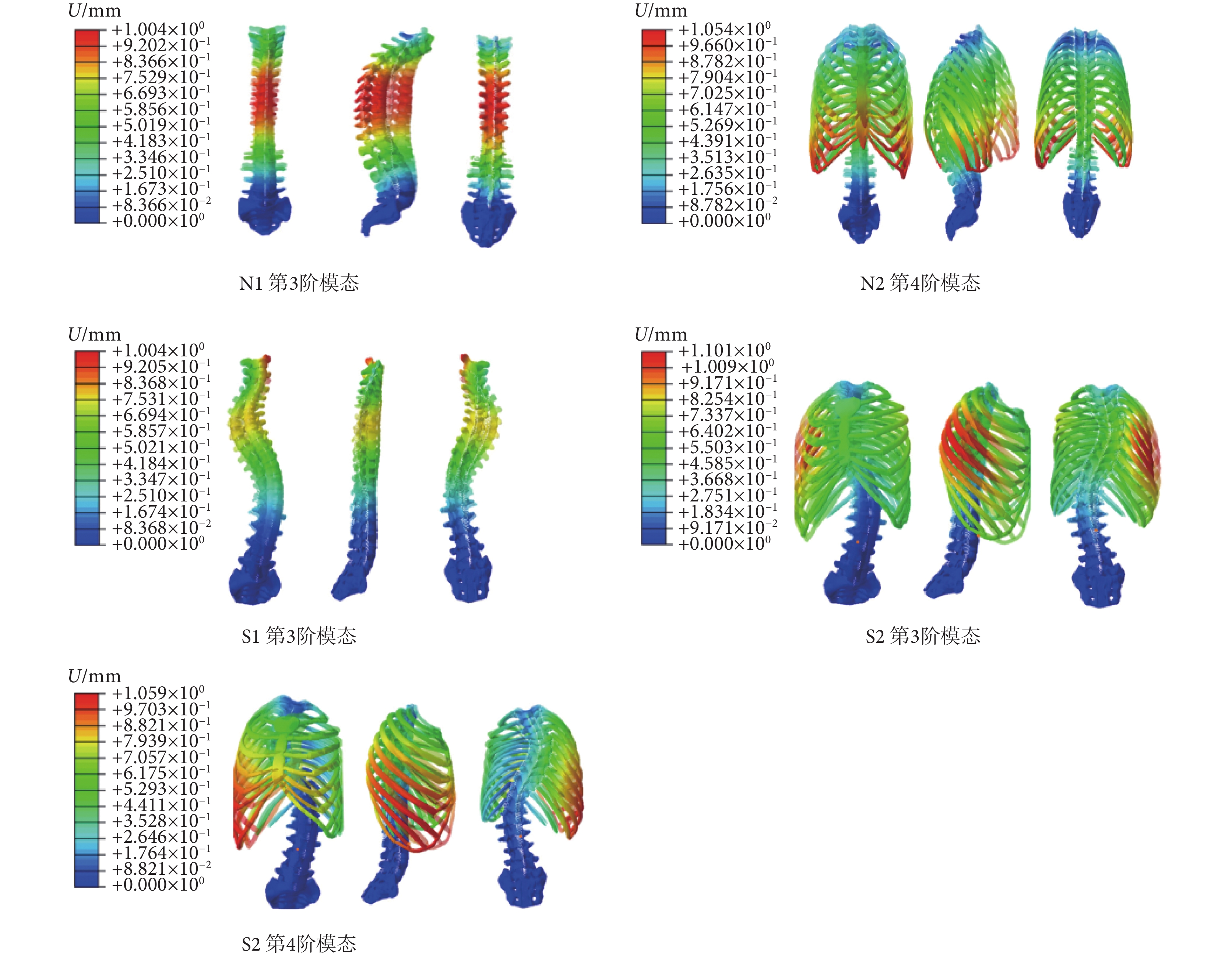

根據人體的振動實驗數據可知[28]:嚴重影響人體的振動響應均在 30 Hz 以下,故通過模態分析提取固有頻率在 30 Hz 以內的 N1、N2、S1 和 S2 所有階次模態。在垂直方向上影響人體振動的頻率是在 3~8 Hz 附近[29],故在所有階次模態中選取 N1、N2、S1 和 S2 在 3~8 Hz 頻段附近的固有頻率和振型進行分析。其中,N1 存在的是 3 階模態及振型、N2 存在的是 4 階模態及振型、S1 存在的是 3 階模態及振型、S2 存在的是 3 階和 4 階模態及其相應的振型。本文研究 SFEMs 的模態階次和振型如表 2 所示。

表 2 中的模態階次和振型的云圖如圖 2 所示,即 N1、N2、S1 和 S2 在 3~8 Hz 附近存在的模態振型云圖如圖 2 所示,正常脊柱添加胸廓前后,模態振型的椎體與胸廓基本左右對稱;側凸脊柱添加胸廓后,其模態振型的胸廓左右兩側不對稱。最大振動幅度在 N1、N2、S1 和 S2 這 4 個 SFEMs 上出現的位置有很大差異:在 N1 中,最大振動幅度主要集中在 T4~T6 節段,且整體脊柱上振幅過渡有明顯的不同;在 N2 中,最大振動幅度主要顯現于第 9、10 肋骨最外側,整體脊柱上振幅過渡相對比較平穩;在 S1 中,最大振動幅度主要表現在 T4~T6 側凸節段,且振幅較其余部位有著明顯增大;在 S2 中,最大振動幅度出現在右側肋骨最外端,且脊柱的振幅過渡相對平穩。根據分析結果,在外界載荷激勵下,胸廓對正常脊柱與側凸脊柱的胸椎都起到了穩定保護的作用,降低了胸椎的受迫振動幅度。

圖2

N1、N2、S1 和 S2 在 3~8 Hz 附近存在的模態振型

Figure2.

Mode shapes of N1,N2,S1 and S2,around 3~8 Hz

圖2

N1、N2、S1 和 S2 在 3~8 Hz 附近存在的模態振型

Figure2.

Mode shapes of N1,N2,S1 and S2,around 3~8 Hz

2.2 穩態分析結果

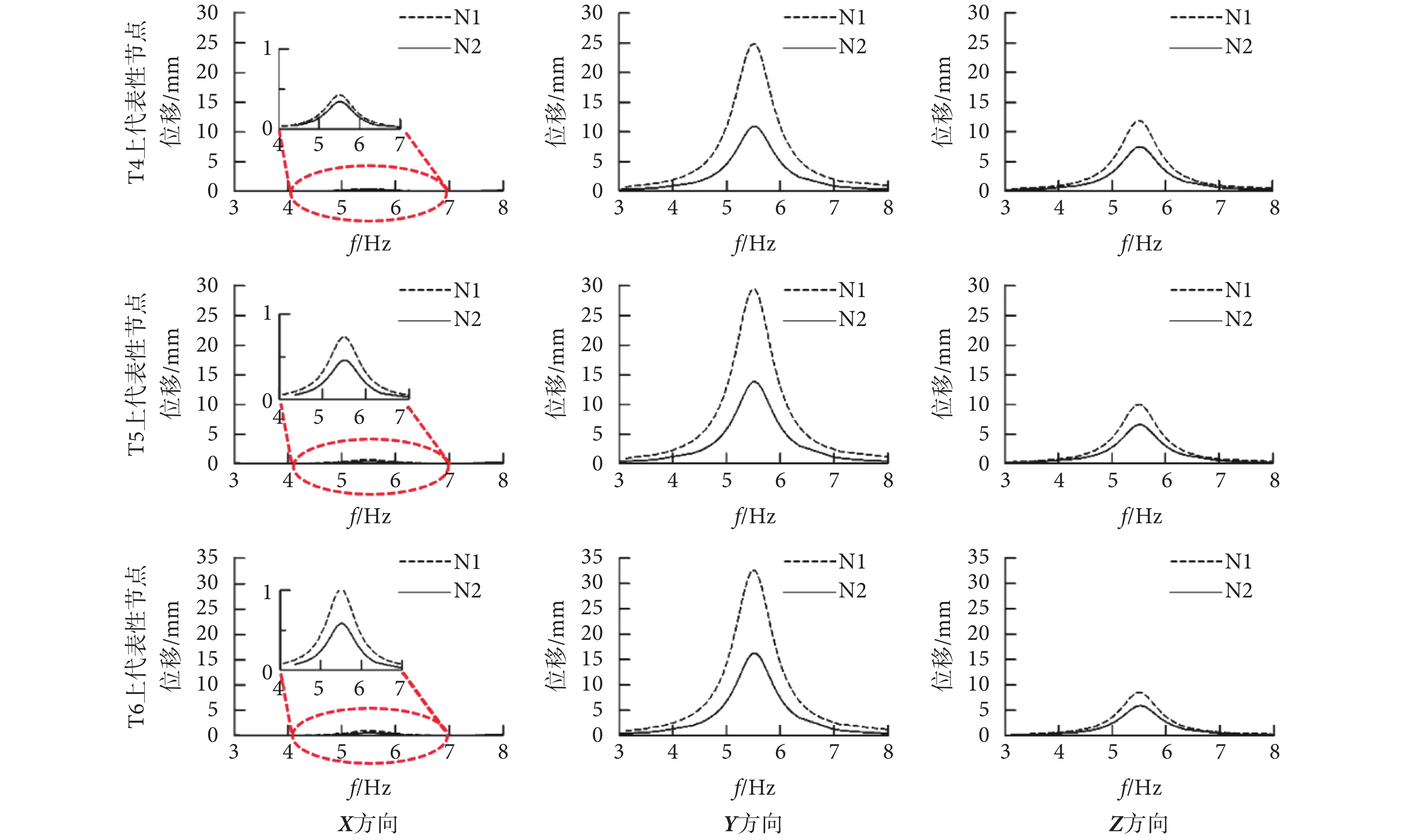

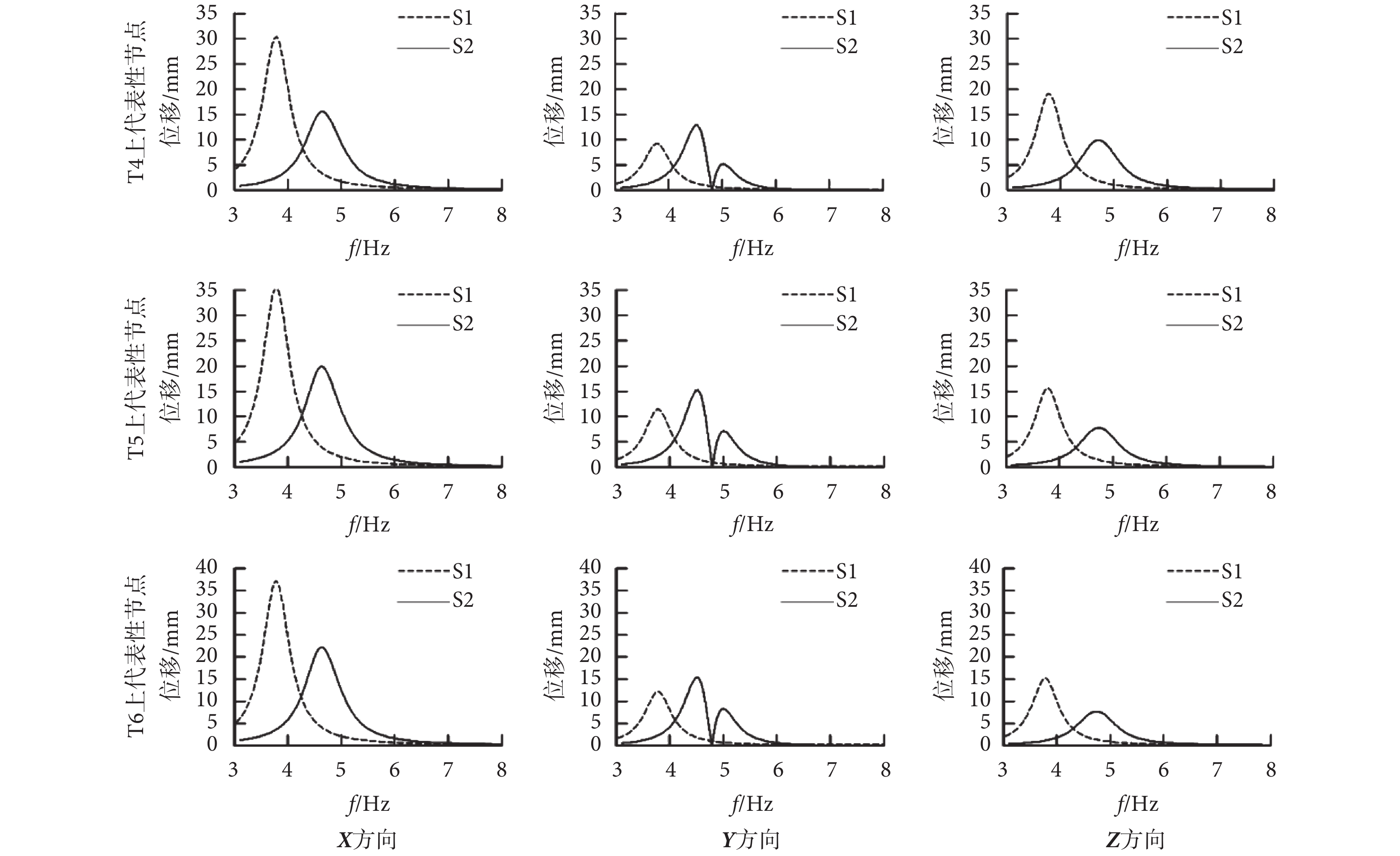

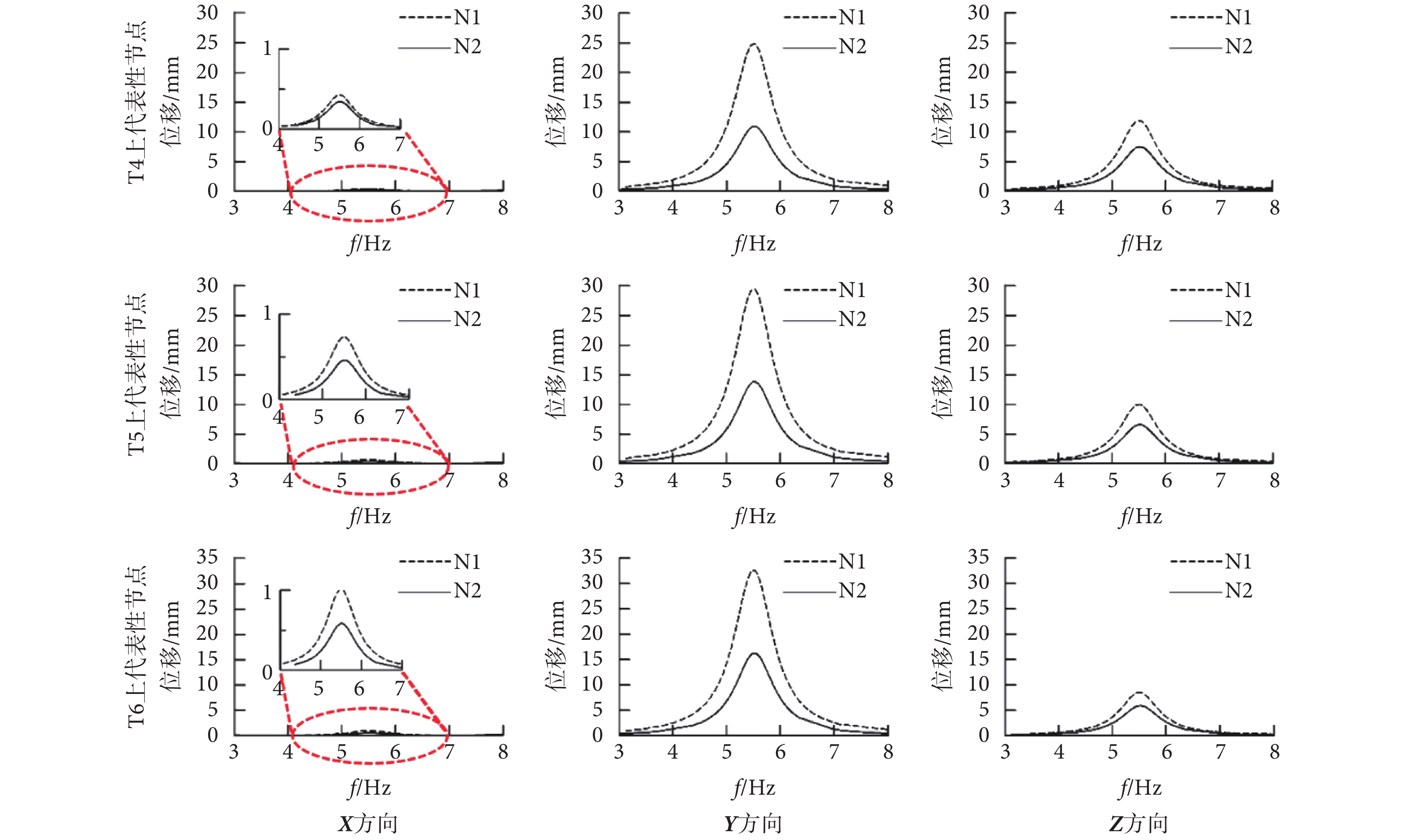

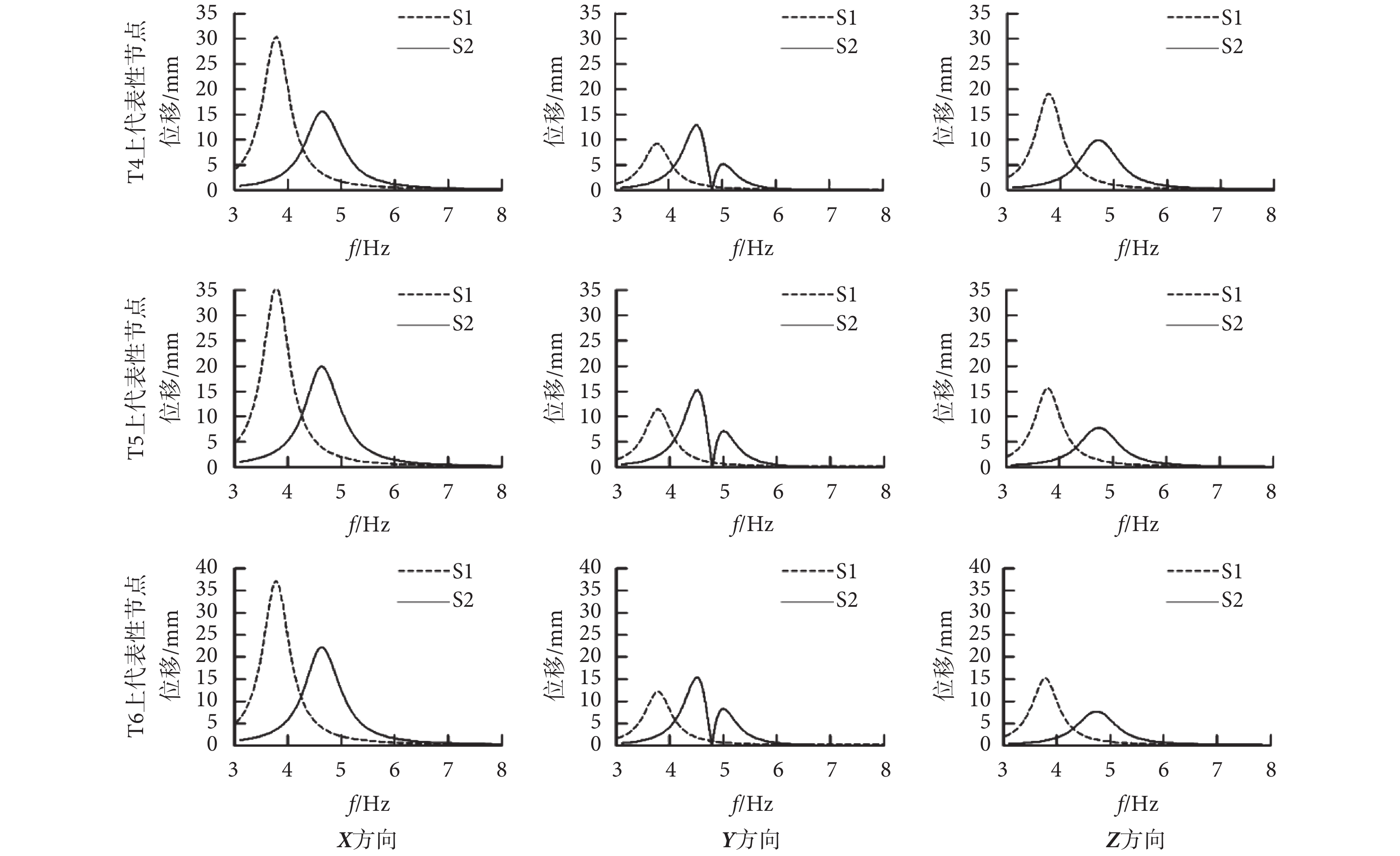

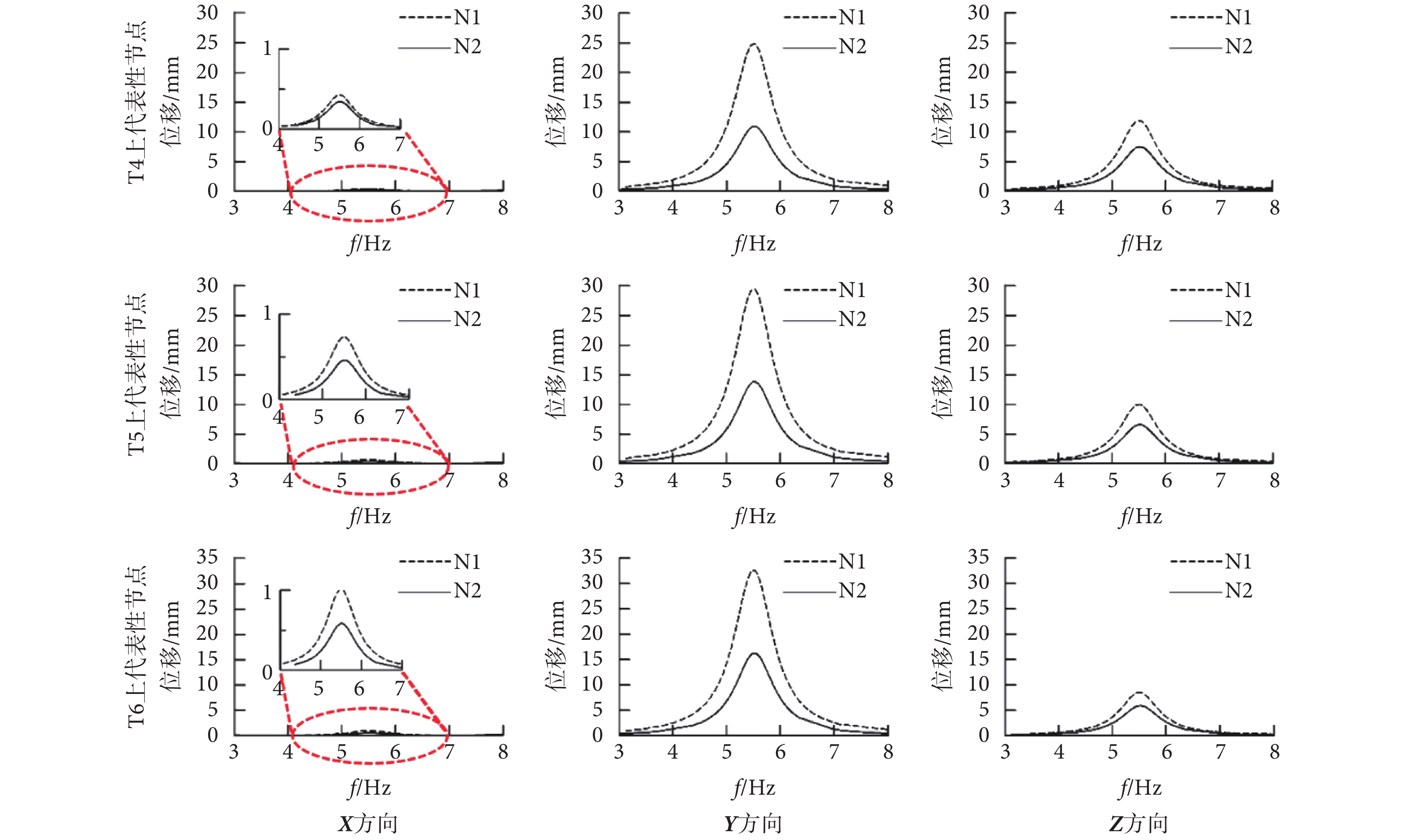

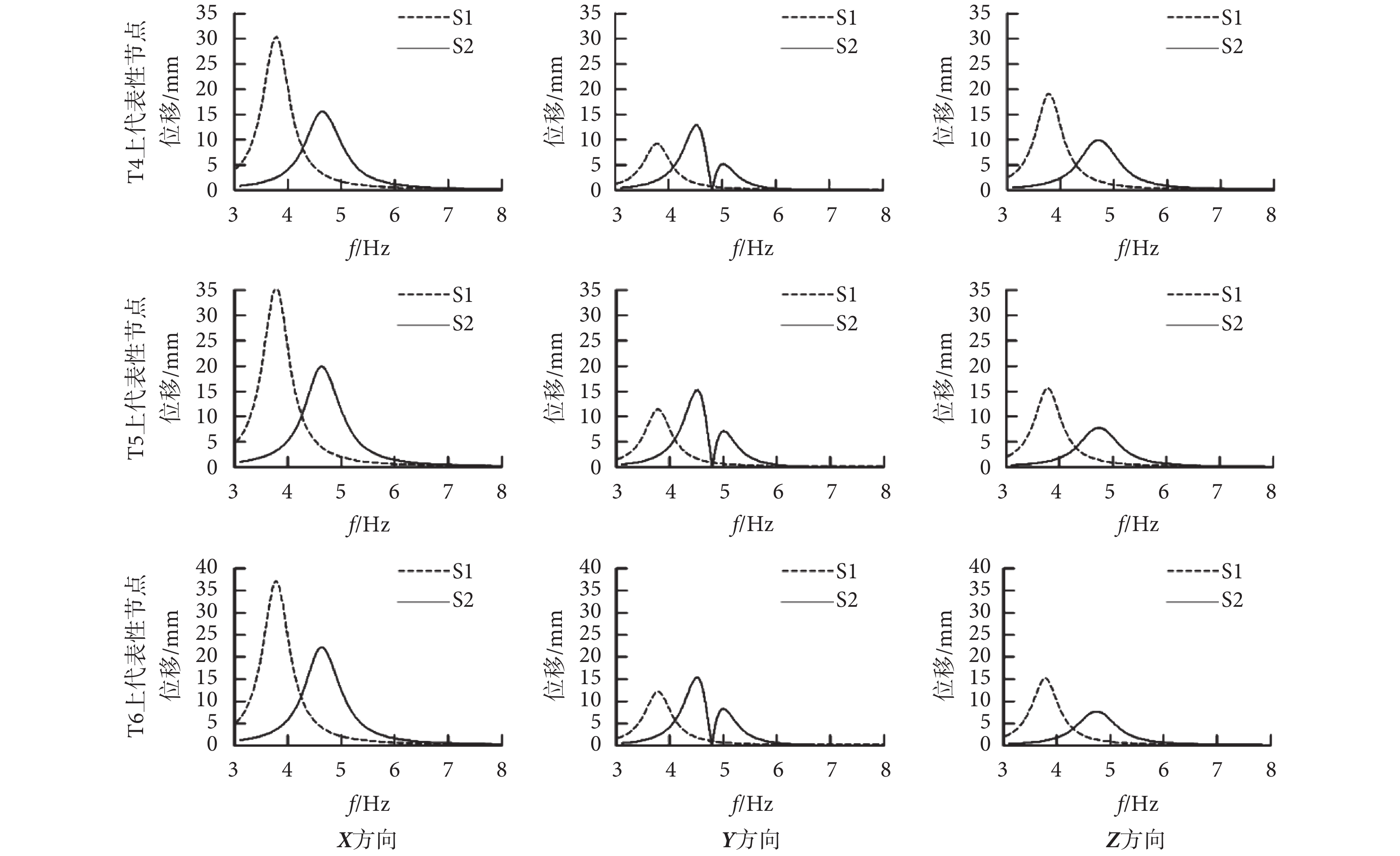

根據模態分析結果,穩態分析選取 3~8 Hz 作為研究頻段的范圍。由于脊柱側凸節段是脊柱的薄弱環節,更容易受到外界振動影響并造成損傷[9],故選取側凸 SFEMs 的第一側凸節段 T4~T6 上代表性節點作為主要研究對象,并與正常 SFEMs 相應節段 T4~T6 上的相應節點進行對比。穩態分析選用 X 軸(冠狀軸)方向、Y 軸(矢狀軸)方向和 Z 軸(垂直軸)方向的最大形變量來評估外界載荷激勵下側凸節段的振動情況,其振動幅值隨頻率的變化情況如圖 3 和圖 4 所示。

圖3

N1 和 N2 的 T4,T5,T6 上代表性節點在 X,Y,Z 三個方向與頻率對應的位移響應值

Figure3.

Frequency and displacement response values of the representative nodes in T4, T5 and T6 in X, Y and Z directions in N1 and N2

圖3

N1 和 N2 的 T4,T5,T6 上代表性節點在 X,Y,Z 三個方向與頻率對應的位移響應值

Figure3.

Frequency and displacement response values of the representative nodes in T4, T5 and T6 in X, Y and Z directions in N1 and N2

圖4

S1 和 S2 的 T4,T5,T6 上代表性節點在 X,Y,Z三個方向與頻率對應的位移響應值

Figure4.

Frequency and displacement response values of the representative nodes in T4, T5 and T6 in X, Y and Z directions in S1 and S2

圖4

S1 和 S2 的 T4,T5,T6 上代表性節點在 X,Y,Z三個方向與頻率對應的位移響應值

Figure4.

Frequency and displacement response values of the representative nodes in T4, T5 and T6 in X, Y and Z directions in S1 and S2

如圖 3 和圖 4 所示,在 3~8 Hz 范圍內,各個 SFEMs 椎體上代表性節點均有明顯的振動峰值,且振動峰值所在頻率與各自模態分析的固有頻率相一致。對于正常的脊柱,有無胸廓的兩種 SFEMs 的最大振動峰值所處頻率基本相近,約是 5.50 Hz;而對于側凸脊柱,當 S1 添加胸廓后,其最大振動峰值處的頻率從 S1 的 3.79 Hz 提升到了 S2 的 4.62 Hz。因此,在垂直載荷下的敏感頻段范圍內,胸廓對正常脊柱的固有頻率影響不是很明顯,但比較 S1 和 S2 可知,胸廓的存在提升了 S1 的固有頻率并趨向正常脊柱的固有頻率。

在外界載荷激勵下,脊柱產生較大振動幅度的主要因素有兩個:一是載荷接近脊柱的固有頻率,二是載荷的強度較強。N1 在外界載荷的激勵下,主要在 Y 軸方向產生振動,在 Z 軸方向振動幅度相對較小,在 X 軸方向存在著微量的振動;N2 在振動趨勢上與 N1 并沒有明顯的不同,但是在胸廓作用下,3 個方向的振動幅度明顯減少。S1 的主要振動方向為 X 軸方向,其振動幅度最大,并且在 Y 軸和 Z 軸方向有著較大的振動幅度;S2 在 X、Y、Z 軸 3 個方向都有較大幅度的振動,其中 X 方向最大。

通過計算 N1、N2 和 S1、S2 的代表性節點在 3 個方向上最大形變量的差異,獲得如表 3 所示的量化結果,并進一步說明胸廓的作用。分別與 N1 和 S1 相比,在 X 軸和 Z 軸方向上,N2 和 S2 的形變量都減少,且側凸脊柱的平均形變量減少得更大。這說明胸廓增加了正常脊柱和側凸脊柱在 X 軸和 Z 軸方向的穩定性,而且胸廓大幅增加了側凸脊柱的穩定性。在 Y 軸方向,正常 SFEMs 添加胸廓后的平均形變量是減少的,脊柱的穩定性獲得了提高;但是側凸 SFEMs 添加胸廓后的平均形變量是增加的,胸廓的嚴重變形加劇了側凸脊柱的不穩定性。

3 結論

本文對包含胸廓與不包含胸廓的側凸脊柱和正常脊柱進行了模態和穩態分析,比較了胸廓對側凸脊柱和正常脊柱動態響應穩定性影響的差異,得到以下結論:

(1)在不考慮胸廓的情況下,相較于正常脊柱,側凸脊柱由于側凸節段的影響,在 X 軸及 Z 軸方向表現出更強的振動趨勢。

(2)在 3~8 Hz 的垂直敏感振動頻段附近,對稱形態正常脊柱的模態振型是完全對稱的,而側凸脊柱胸椎 T6 處右側的大彎曲導致其模態振型在 X 軸方向上的不對稱。鑒于模態的主要影響因素是結構自身特性和材料特性,且材料的特性在研究中是恒定量,因此變形胸廓對側凸脊柱振動特性的改變大于正常胸廓對正常脊柱振動特性的改變。

(3)在 3~8 Hz 的垂直載荷敏感頻段附近,正常脊柱添加胸廓前后產生較大振幅的頻率基本不變,側凸脊柱由于胸廓的作用,產生較大振幅的頻率值有較大的增加。胸廓增加了側凸脊柱的穩定性,致使 N2 需要在更大強度的振動下,才會引起自振。

(4)對正常脊柱而言,胸廓能降低外界載荷下的胸腰椎在 3 個方向的振幅,同時可以減弱脊椎對外界激勵的敏感性,并且提升整體脊柱的穩定性,起到了輔助支撐的作用;而對側凸脊柱而言,胸廓在 X 軸和 Z 軸方向上明顯降低了側凸脊椎的振幅,更大地提升了側凸脊柱此兩方向上穩定性;但是胸廓在 Y 軸方向上反而是增加了側凸脊椎的振幅,從而促使側凸脊柱不穩定性進一步惡化,因此需要加強保護。

本研究表明了胸廓對典型 Lenke1 型側凸脊柱動態響應穩定性的影響。在后續的研究中,本課題組將選取其他類型的側凸脊柱,從而系統地比較側凸脊柱的動態特性,為側凸脊柱穩定性趨勢的研究和側凸脊柱保護方式的選取提供更有價值的參考。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

脊柱側凸是指脊柱離開正中線向兩側偏曲而形成的一種脊柱三維畸形,包括 X 軸(冠狀軸)方向、Y 軸(矢狀軸)方向、Z 軸(垂直軸)方向上的序列異常,根據側凸發生部位不同,可將脊柱側凸分為胸部側彎、腰部側彎、胸腰聯合部側彎,對脊柱的承重和傳遞功能均有不同程度的影響。脊柱側凸使身體變形,影響青少年的生長發育及成年人的生活質量;嚴重的側凸會使胸腹腔容積減小,以至于使心肺受損、內臟功能紊亂;甚至累及脊髓和神經系統,造成癱瘓,危及生命[1-2]。當脊柱側凸患者處于運動環境時,由于載荷在各側凸節段上分布的不對稱會導致側凸節段產生高載荷的積累,致使各側凸節段組織上產生較高應力和應變,導致側凸脊柱變形加劇,造成更嚴重的損傷[3-4]。特別是在動載荷的作用下,側凸節段脊柱組織產生的應力和應變是同樣大小靜載荷的 2~3 倍[5-6]。目前,外界載荷對人體胸腰椎造成的影響早已引起了學者們的重視,已有很多學者研究了外界靜(或動)載荷下正常和側凸腰骶椎節段、無胸廓的側凸胸腰骶椎的結構特點、變形趨勢以及應力分布[7-10],但卻忽視了胸廓(由肋骨、胸骨和肋軟骨等構成的籠狀結構)在脊柱穩定方面所起的作用。實際上,只有在胸廓與胸腰椎的共同作用下,人體才能穩定地完成日常活動。針對胸廓在脊柱穩定功能實現中所起作用的研究較少,為研究人體胸廓生物力學,胡輝瑩等[11]使用醫學影像三維重建軟件 Mimics16.0(Materialise Inc.,比利時)創建了真實有效的人體胸廓模型。李新鋒等[12]研究了軸向載荷下胸廓對側凸脊柱的影響。李仁軍等[13]研究了側彎載荷與扭轉載荷下胸廓對正常脊柱的影響。Watkins 等[14]采用尸體標本實驗研究了靜態載荷下胸廓對正常脊柱穩定性的影響。Mannen 等[15]研究了胸廓在臨床外科手術和計算模型中的作用。但是,這一系列研究中均缺少胸廓對側凸脊柱和正常脊柱穩定性的動態分析,故本文決定開展動載荷下胸廓對側凸脊柱穩定性影響的研究。

本研究基于 X 射線計算機斷層掃描(computed tomography,CT)圖像采用四面體網格建立正常脊柱無胸廓(N1)、正常脊柱正常胸廓(N2)、側凸脊柱無胸廓(S1)和側凸脊柱變形胸廓(S2)的脊柱有限元模型(spinal finite element models,SFEMs)。首先,對 N1、N2、S1 和 S2 等 4 個 SFEMs 進行模態分析,得到各個模型在 3~8 Hz 附近的固有頻率及相應振型,再對上述 4 個 SFEMs 進行穩態分析,并比較正常 SFEMs 和側凸 SFEMs 在包含胸廓與不包含胸廓情況下動力學特性的改變,研究胸廓對側凸脊柱動態穩定性的影響。期望本研究有助于提高人們對胸廓穩定作用的認識,并幫助脊柱側凸患者了解自身側凸脊柱的特性,防止病情進一步惡化。

1 材料與方法

1.1 數據來源

本研究招募一名典型 Lenke1 型側凸脊柱患者和一名脊柱正常的志愿者作為研究對象,兩名受試者知情,并已經簽署了知情同意書。本次生物力學機能的研究通過了天津醫科大學醫學倫理委員會的審查,并取得了醫學倫理審查表。在北京協和醫院使用 64 排螺旋 CT(64-slice spiral CT,西門子公司,德國)對 Lenke1 型側凸脊柱患者從 T1 上端到骶骨末端進行不間斷掃描。掃描條件為管電壓 120 kV,管電流 211.20 mAs,層距 0.625 mm,分辨率 512 × 512 像素。本次掃描共獲得 867 張醫學數字成像(digital imaging communication in medicine,DICOM)格式的圖像。在天津市第三中心醫院使用 64 排螺旋 CT(64-slice spiral CT,西門子公司,德國)對正常脊柱志愿者從 T1 上端到骶骨末端進行不間斷掃描。掃描條件為管電壓 120 kV,管電流 263.00 mAs,層距 0.500 mm,分辨率 512 × 512 像素。本次掃描共獲得 867 張 DICOM 格式的圖像,并已獲得授權使用該數據。

本研究中,正常脊柱的椎體與胸廓左右基本對稱。為了評估側凸脊柱的側彎程度,本文選用脊柱側彎標準測量方法——柯布(Cobb)角度測量法,測量側凸脊柱側彎曲的角度。Cobb 角是上下彎曲最頂端的兩個椎體的上、下緣所成的角度。最終測定結果顯示,側凸脊柱的椎體偏離正中線,其胸廓在左右兩側對應的肋間距不對稱,并于 T6 處存在 Cobb 角約 60° 的右側方彎曲,于 L1 處存在 Cobb 角約為 30° 的左側方彎曲,如圖 1 所示。

圖1

正常脊柱與側凸脊柱的三維 SFEMs

Figure1.

Three dimensional SFEMs of normal and scoliotic spine

圖1

正常脊柱與側凸脊柱的三維 SFEMs

Figure1.

Three dimensional SFEMs of normal and scoliotic spine

1.2 建立有限元脊柱模型

基于 CT 掃描數據先在醫學影像三維重建軟件 Mimics 16.0(Materialise Inc.,比利時)中提取椎體的初步三維模型,再將其導入逆向工程軟件 Geomagic Studio 12.0(Geomagic Inc.,美國)中,并逐步優化成比較光滑的椎體三維模型。在醫學影像三維重建軟件 Mimics 16.0(Materialise Inc.,比利時)中,使用布爾運算把光滑的椎體模型分割為椎體后部、皮質骨和松質骨三個部分,并建立囊括了纖維環、髓核和上下終板的椎間盤結構,再創建由胸骨、肋骨、肋軟骨和肋頭關節組成的胸廓結構(受到 CT 數據清晰度限制,肋橫突關節省略)。將分割后的胸廓、胸腰椎和椎間盤結構分別選用四面體網格(單元類型為 C3D4 類型)進行網格劃分。在有限元分析軟件 Abaqus 6.14(達索 SIMULIA Inc.,法國)中建立正常脊柱無胸廓(N1)、正常脊柱正常胸廓(N2)、側凸脊柱無胸廓(S1)和側凸脊柱變形胸廓(S2)的 SFEMs,如圖 1 所示。

對體網格化的 SFEMs 進行相應材料屬性的賦值[16-19],如表 1 所示。

在本研究中,胸腰骶椎之間連接的主要韌帶包括:胸腰椎節段的棘上韌帶、棘間韌帶、前縱韌帶、后縱韌帶、橫突間韌帶、黃韌帶等,并采用線性張力彈簧模擬仿真韌帶。彈簧的剛度定義公式如式(1)所示:

|

式(1)中,k 為彈簧剛度,E 為彈性模量,S 為橫截面積,L 為平均長度。韌帶的材料屬性采用已發表文獻中公認的數據[20-22]。

為了與參考文獻進行比較驗證,本研究選用所建立的 SFEMs 的腰骶椎節段(L1~S)進行驗證實驗,并與 Berkson 等[23]的尸體解剖脊柱實驗數據和項嬪等[18]的有限元分析數據比較驗證。最終的比較結果顯示,實驗結果基本相近,證明本文所用的建模方法可行,所建立的 SFEMs 有效。

1.3 模態分析

1.3.1 模態分析概述

模態分析是動力學分析的基礎,分析結果的主要影響因素是結構自身特性和材料特性。模態分析把復雜的彈性體的動力學問題簡化為簡單的靜力學問題,其核心內容是確定描述結構系統動態特性的模態參數。模態分析的有限元計算基本方程如式(2)所示:

|

式(2)中,[M] 為系統的質量矩陣,{x}為系統各點的位移向量,[C]為系統的阻尼矩陣,[K]為系統的剛度矩陣,{F(t)}為系統各點的激勵向量。

設定結構在自由振動的情況下,忽略阻尼,即[C] = 0、{F(t)} = 0,方程(2)可簡化為如式(3)所示:

|

設定脊柱結構發生簡諧振動,即

,代入式(3)計算可得如式(4)所示:

,代入式(3)計算可得如式(4)所示:

|

假定  有非 0 解,則如式(5)所示:

有非 0 解,則如式(5)所示:

|

通過式(5)可以求得所研究結構共有 n 階固有頻率  ,再通過式(4)可以求得每階固有頻率的相應振型

,再通過式(4)可以求得每階固有頻率的相應振型  。

。

1.3.2 選取模態分析的參數

對 N1、N2、S1 和 S2 進行模態分析,得到 4 個 SFEMs 的固有振動特性,即固有頻率及其振型。在模態分析的基礎上可進一步分析 4 個 SFEMs 在外界激勵下的動態響應。本研究采用 10.5 kg 的質量點添加在第一胸椎上表面,來模擬頭部、頸部等上軀體的質量對 SFEMs 的影響[24-25]。模態分析時,約束骶骨兩側面的全部自由度。

1.4 穩態分析

1.4.1 穩態分析概述

本研究采用諧響應分析研究脊柱結構的穩態動力學特性。假設脊柱結構的外界載荷為諧波,其運動方程如式(6)所示:

|

脊柱結構的位移響應如式(7)所示:

|

式(6)和(7)中,{M}、{C}、{K}分別為系統的質量、阻尼和剛度矩陣,{x}、{F}分別為系統各點的位移向量與激勵向量, 為位移響應滯后激勵載荷的相位角,A 為位移幅值向量,θt 為激振力的頻率。

為位移響應滯后激勵載荷的相位角,A 為位移幅值向量,θt 為激振力的頻率。

N1、N2、S1 和 S2 等 4 個 SFEMs 的模態分析只反映了 SFEMs 本身的固有屬性,但通過對 SFEMs 的穩態分析可得出其在實際振動環境下的響應。本研究采用垂直簡諧載荷模擬人體在日常行為活動中受到的垂直振動,通過穩態動力學分析獲得在此外界載荷下,胸廓對胸腰椎結構穩定性的作用和影響。

1.4.2 選取穩態分析的參數

在穩態分析中,為模擬人體在垂直方向上的受迫振動,把 40 N 正弦變化的激振力添加在第一胸椎的上表面[26];同時將頭部、頸部等上軀體的質量用 10.5 kg 的點質量替代,并添加在第一胸椎的上表面[24-25]。脊柱結構的等效阻尼系數采用由實驗測試獲得的 0.08[27]。骶骨兩側面上的 6 個自由度進行完全固定約束,并參考模態分析結果,將研究的頻率范圍選取為 3~8 Hz。

2 結果

2.1 模態分析結果

根據人體的振動實驗數據可知[28]:嚴重影響人體的振動響應均在 30 Hz 以下,故通過模態分析提取固有頻率在 30 Hz 以內的 N1、N2、S1 和 S2 所有階次模態。在垂直方向上影響人體振動的頻率是在 3~8 Hz 附近[29],故在所有階次模態中選取 N1、N2、S1 和 S2 在 3~8 Hz 頻段附近的固有頻率和振型進行分析。其中,N1 存在的是 3 階模態及振型、N2 存在的是 4 階模態及振型、S1 存在的是 3 階模態及振型、S2 存在的是 3 階和 4 階模態及其相應的振型。本文研究 SFEMs 的模態階次和振型如表 2 所示。

表 2 中的模態階次和振型的云圖如圖 2 所示,即 N1、N2、S1 和 S2 在 3~8 Hz 附近存在的模態振型云圖如圖 2 所示,正常脊柱添加胸廓前后,模態振型的椎體與胸廓基本左右對稱;側凸脊柱添加胸廓后,其模態振型的胸廓左右兩側不對稱。最大振動幅度在 N1、N2、S1 和 S2 這 4 個 SFEMs 上出現的位置有很大差異:在 N1 中,最大振動幅度主要集中在 T4~T6 節段,且整體脊柱上振幅過渡有明顯的不同;在 N2 中,最大振動幅度主要顯現于第 9、10 肋骨最外側,整體脊柱上振幅過渡相對比較平穩;在 S1 中,最大振動幅度主要表現在 T4~T6 側凸節段,且振幅較其余部位有著明顯增大;在 S2 中,最大振動幅度出現在右側肋骨最外端,且脊柱的振幅過渡相對平穩。根據分析結果,在外界載荷激勵下,胸廓對正常脊柱與側凸脊柱的胸椎都起到了穩定保護的作用,降低了胸椎的受迫振動幅度。

圖2

N1、N2、S1 和 S2 在 3~8 Hz 附近存在的模態振型

Figure2.

Mode shapes of N1,N2,S1 and S2,around 3~8 Hz

圖2

N1、N2、S1 和 S2 在 3~8 Hz 附近存在的模態振型

Figure2.

Mode shapes of N1,N2,S1 and S2,around 3~8 Hz

2.2 穩態分析結果

根據模態分析結果,穩態分析選取 3~8 Hz 作為研究頻段的范圍。由于脊柱側凸節段是脊柱的薄弱環節,更容易受到外界振動影響并造成損傷[9],故選取側凸 SFEMs 的第一側凸節段 T4~T6 上代表性節點作為主要研究對象,并與正常 SFEMs 相應節段 T4~T6 上的相應節點進行對比。穩態分析選用 X 軸(冠狀軸)方向、Y 軸(矢狀軸)方向和 Z 軸(垂直軸)方向的最大形變量來評估外界載荷激勵下側凸節段的振動情況,其振動幅值隨頻率的變化情況如圖 3 和圖 4 所示。

圖3

N1 和 N2 的 T4,T5,T6 上代表性節點在 X,Y,Z 三個方向與頻率對應的位移響應值

Figure3.

Frequency and displacement response values of the representative nodes in T4, T5 and T6 in X, Y and Z directions in N1 and N2

圖3

N1 和 N2 的 T4,T5,T6 上代表性節點在 X,Y,Z 三個方向與頻率對應的位移響應值

Figure3.

Frequency and displacement response values of the representative nodes in T4, T5 and T6 in X, Y and Z directions in N1 and N2

圖4

S1 和 S2 的 T4,T5,T6 上代表性節點在 X,Y,Z三個方向與頻率對應的位移響應值

Figure4.

Frequency and displacement response values of the representative nodes in T4, T5 and T6 in X, Y and Z directions in S1 and S2

圖4

S1 和 S2 的 T4,T5,T6 上代表性節點在 X,Y,Z三個方向與頻率對應的位移響應值

Figure4.

Frequency and displacement response values of the representative nodes in T4, T5 and T6 in X, Y and Z directions in S1 and S2

如圖 3 和圖 4 所示,在 3~8 Hz 范圍內,各個 SFEMs 椎體上代表性節點均有明顯的振動峰值,且振動峰值所在頻率與各自模態分析的固有頻率相一致。對于正常的脊柱,有無胸廓的兩種 SFEMs 的最大振動峰值所處頻率基本相近,約是 5.50 Hz;而對于側凸脊柱,當 S1 添加胸廓后,其最大振動峰值處的頻率從 S1 的 3.79 Hz 提升到了 S2 的 4.62 Hz。因此,在垂直載荷下的敏感頻段范圍內,胸廓對正常脊柱的固有頻率影響不是很明顯,但比較 S1 和 S2 可知,胸廓的存在提升了 S1 的固有頻率并趨向正常脊柱的固有頻率。

在外界載荷激勵下,脊柱產生較大振動幅度的主要因素有兩個:一是載荷接近脊柱的固有頻率,二是載荷的強度較強。N1 在外界載荷的激勵下,主要在 Y 軸方向產生振動,在 Z 軸方向振動幅度相對較小,在 X 軸方向存在著微量的振動;N2 在振動趨勢上與 N1 并沒有明顯的不同,但是在胸廓作用下,3 個方向的振動幅度明顯減少。S1 的主要振動方向為 X 軸方向,其振動幅度最大,并且在 Y 軸和 Z 軸方向有著較大的振動幅度;S2 在 X、Y、Z 軸 3 個方向都有較大幅度的振動,其中 X 方向最大。

通過計算 N1、N2 和 S1、S2 的代表性節點在 3 個方向上最大形變量的差異,獲得如表 3 所示的量化結果,并進一步說明胸廓的作用。分別與 N1 和 S1 相比,在 X 軸和 Z 軸方向上,N2 和 S2 的形變量都減少,且側凸脊柱的平均形變量減少得更大。這說明胸廓增加了正常脊柱和側凸脊柱在 X 軸和 Z 軸方向的穩定性,而且胸廓大幅增加了側凸脊柱的穩定性。在 Y 軸方向,正常 SFEMs 添加胸廓后的平均形變量是減少的,脊柱的穩定性獲得了提高;但是側凸 SFEMs 添加胸廓后的平均形變量是增加的,胸廓的嚴重變形加劇了側凸脊柱的不穩定性。

3 結論

本文對包含胸廓與不包含胸廓的側凸脊柱和正常脊柱進行了模態和穩態分析,比較了胸廓對側凸脊柱和正常脊柱動態響應穩定性影響的差異,得到以下結論:

(1)在不考慮胸廓的情況下,相較于正常脊柱,側凸脊柱由于側凸節段的影響,在 X 軸及 Z 軸方向表現出更強的振動趨勢。

(2)在 3~8 Hz 的垂直敏感振動頻段附近,對稱形態正常脊柱的模態振型是完全對稱的,而側凸脊柱胸椎 T6 處右側的大彎曲導致其模態振型在 X 軸方向上的不對稱。鑒于模態的主要影響因素是結構自身特性和材料特性,且材料的特性在研究中是恒定量,因此變形胸廓對側凸脊柱振動特性的改變大于正常胸廓對正常脊柱振動特性的改變。

(3)在 3~8 Hz 的垂直載荷敏感頻段附近,正常脊柱添加胸廓前后產生較大振幅的頻率基本不變,側凸脊柱由于胸廓的作用,產生較大振幅的頻率值有較大的增加。胸廓增加了側凸脊柱的穩定性,致使 N2 需要在更大強度的振動下,才會引起自振。

(4)對正常脊柱而言,胸廓能降低外界載荷下的胸腰椎在 3 個方向的振幅,同時可以減弱脊椎對外界激勵的敏感性,并且提升整體脊柱的穩定性,起到了輔助支撐的作用;而對側凸脊柱而言,胸廓在 X 軸和 Z 軸方向上明顯降低了側凸脊椎的振幅,更大地提升了側凸脊柱此兩方向上穩定性;但是胸廓在 Y 軸方向上反而是增加了側凸脊椎的振幅,從而促使側凸脊柱不穩定性進一步惡化,因此需要加強保護。

本研究表明了胸廓對典型 Lenke1 型側凸脊柱動態響應穩定性的影響。在后續的研究中,本課題組將選取其他類型的側凸脊柱,從而系統地比較側凸脊柱的動態特性,為側凸脊柱穩定性趨勢的研究和側凸脊柱保護方式的選取提供更有價值的參考。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。