經顱直流電刺激(tDCS)是一種腦刺激干預技術,目前刺激參數的選取缺乏統一標準。本文構建了四層真實頭模型,應用有限元仿真技術分析了大腦電場分布隨電流強度、電極形狀和面積以及電極間距等的變化,探討了電刺激參數的優選方案。結果顯示,隨著電流強度增加,有效刺激區域呈減少趨勢,聚焦性增強;四邊形電極作用后的法向電流密度明顯大于圓形電極的數值,這意味著四邊形電極更有利于對神經元的刺激,同時有效刺激區域集中,聚焦性更強;隨著電極面積增大,聚焦性減弱;隨著電極間距的增大,聚焦性呈先增強后減弱的趨勢,最佳電極間距為 64.0~67.2 mm。本研究結果可為電刺激參數的選取提供一定的依據。

引用本文: 王宏利, 于洪麗, 王超, 徐桂芝, 郭磊. 基于真實頭模型的經顱直流電刺激參數優選研究. 生物醫學工程學雜志, 2021, 38(4): 638-646. doi: 10.7507/1001-5515.202005050 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

近年來,經顱直流電刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)已成為神經科學領域應用最廣泛的無創腦刺激方法之一[1]。該方法通過在頭皮表面放置電極并施加低直流電(通常電流強度范圍為 0.1~2.0 mA)調節皮層興奮性水平[2-3],以達到增強特定腦區認知功能的目的[4-6]。tDCS 以其無創、安全、經濟的突出優點,在腦損傷修復、認知與情緒調控等領域得到了廣泛應用和發展[7-8]。然而目前 tDCS 刺激參數的選取尚缺乏統一標準,臨床電刺激參數的選擇多為經驗指導[9],依靠醫生的主觀評估,缺乏系統的參數選取方案。

電刺激參數主要包括電流強度、電極形狀和面積以及電極間距等[10]。通過查閱文獻發現,不同研究及臨床應用的 tDCS 參數選擇呈現多樣性,且作用效應也不統一。在認知方面,以工作記憶為例,2016 年,Gozenman 等[11]在使用電流強度 1.5 mA、35 cm2 四邊形電極的 tDCS 刺激后,發現被試者的工作記憶表現得到增強;2017 年,Talsma 等[12]在使用電流強度 1.0 mA、35 cm2 圓形電極的 tDCS 刺激后,發現與偽刺激組相比,真刺激組的工作記憶性能顯著增強,且持續長達 24 h;然而,2018 年 Westwood 等[13]發現電流強度 1.5 mA、25 cm2 四邊形電極的 tDCS 對被試的工作記憶沒有系統性效應;2019 年,Nikolin 等[14]也在使用 2.0 mA、3.14 cm2 圓形電極的 tDCS 后,發現被試者的工作記憶沒有得到顯著調節,提出需進一步評估不同參數,從而確定 tDCS 的最佳刺激參數。

由于刺激參數缺乏統一標準,不利于開展生物實驗,而計算機有限元仿真建模技術[15-16]的發展使得研究人員能夠預測 tDCS 誘導的電場分布[17-20],為刺激參數的優選提供了新途徑。本文針對電流強度、電極形狀和面積以及電極間距四個刺激參數,基于電場聚焦性和電流分流率兩個評價指標,以電流密度、電場強度、法向電流密度、有效刺激區域以及大腦分流率作為評價參數,運用有限元數值方法完成四層真實頭模型構建,并進行了 tDCS 作用下的電場計算和電極模擬。通過比較大腦電場分布、大腦分流效應及電場聚焦性變化,探討了 tDCS 的優選刺激參數,為制定合理的刺激方案提供一定的依據。

1 方法

1.1 真實頭模型建模

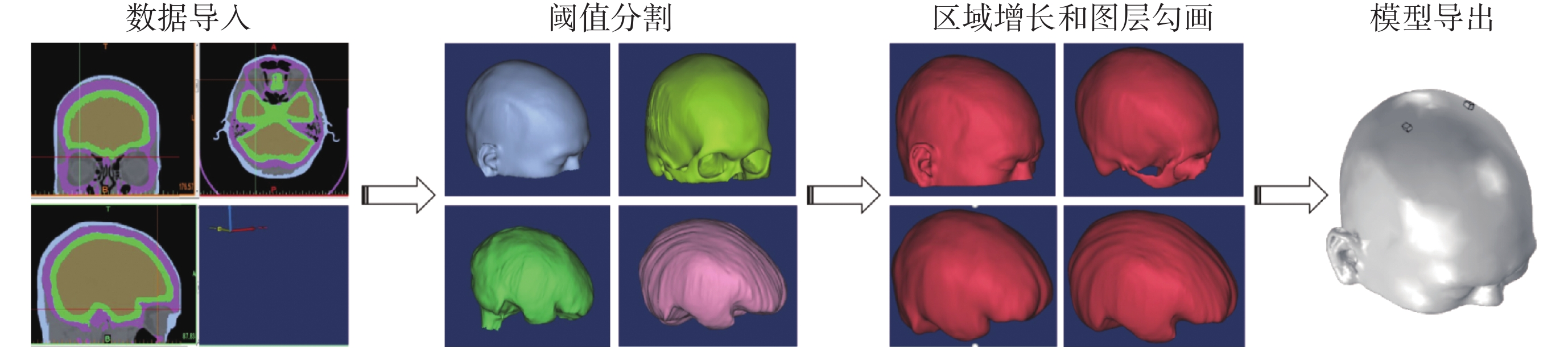

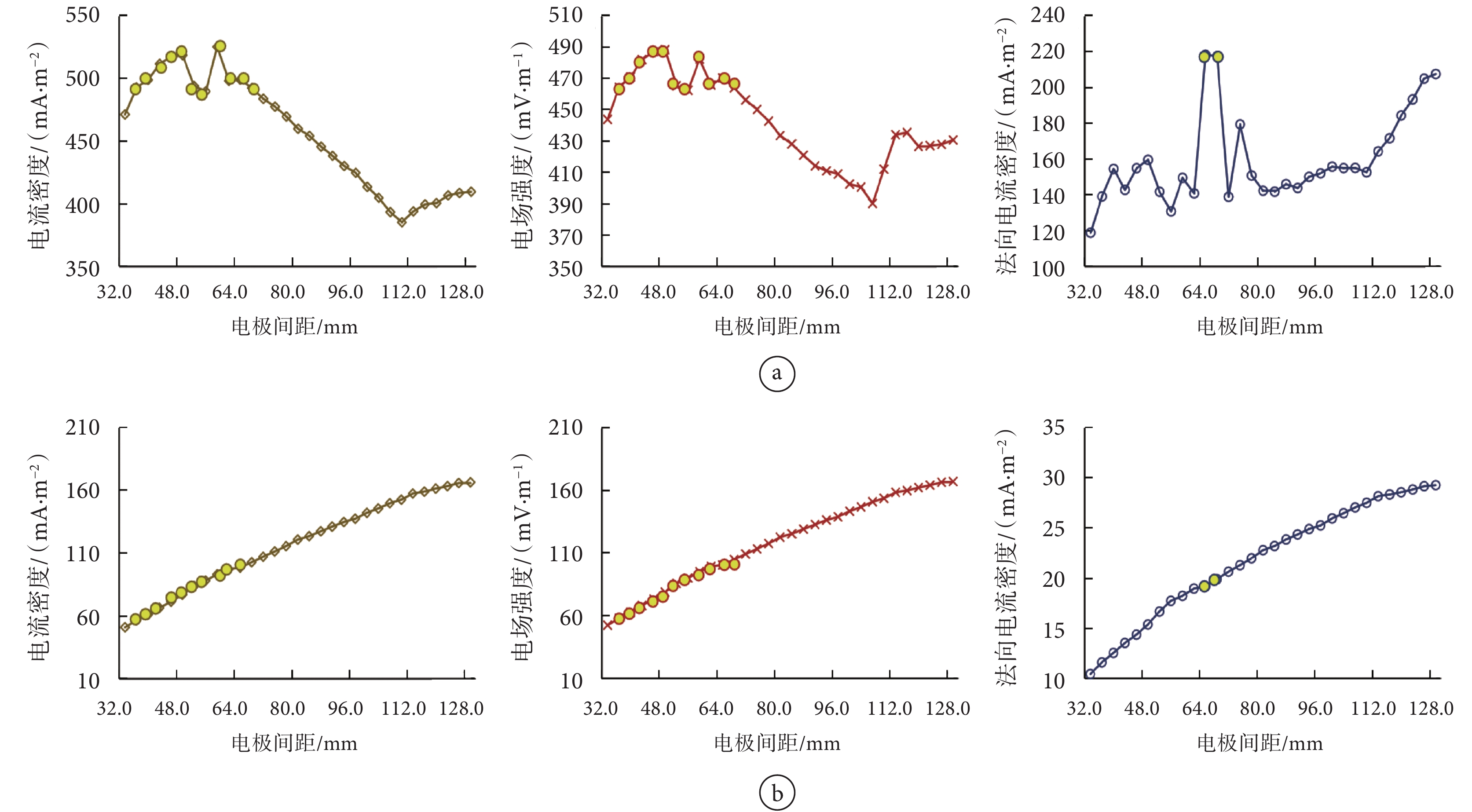

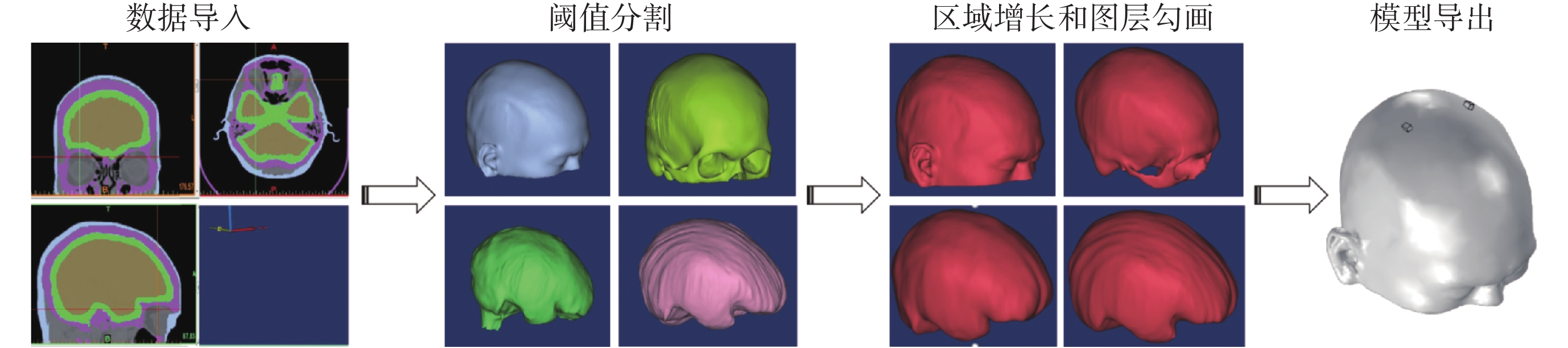

采用健康被試的計算機斷層掃描數據(computed tomography,CT)來構建四層真實頭模型。首先進行閾值分割,由于不同組織(頭皮、顱骨、腦脊液和大腦)具有不同的灰度值,因此閾值分割可以將組織與其周圍環境大致分開。隨后應用區域增長來尋找最大的連通簇,從而進一步將組織與其相鄰組織分開,但同時圖像的某些區域顯示為不連續或空。因此,接下來使用圖層勾畫方法,將空區域連接起來。通過對 CT 圖像重復相同的處理可以獲得不同組織的完整仿真模型,如圖 1 所示。由于腦脊液灰度值低(3~8),無法通過閾值分割法進行建模,因此在實際操作中,應用模型增長方法構建厚度為 1 mm 的腦脊液層。

圖1

模型構建過程圖

Figure1.

Steps of model construction

圖1

模型構建過程圖

Figure1.

Steps of model construction

對構建好的四層頭模型進行數值模擬計算,物理場設為電流模塊,對四層組織設置相應電學參數,具體電學參數如表 1 所示[21]。

1.2 邊界條件及求解

有限元模型進行計算前,需設定邊界條件。本模型的邊界條件為:求解域為四層真實頭模型和陰陽兩個電極,電極與頭模型頭皮接觸良好,陽極輸入安全直流電,陰極接 0 V 電勢。在電極間距一定時,電極放置遵循國際 10-20 系統,兩電極置于 C3 和 C4 處(電極間距為 64.0 mm)。在電極間距變化時,兩電極沿前后矢狀線對稱置于模型兩側。求解時,選擇穩態求解,利用線性求解器進行求解,相對誤差設置為 0.001。

1.3 評價指標和參數

本文基于四層真實頭模型,針對電流強度、電極形狀和面積以及電極間距四個刺激參數進行仿真計算,探索 tDCS 的優選刺激參數。具體評價指標分為聚焦性和電流分流率。聚焦性是指目標區域的電場分布程度,聚焦性越高越好[22]。電流分流率指電流流經不同區域時,每個區域所通過的電流比例[23]。通常,增加大腦的相對電流量才能促進皮質調節[24]。因此,本文基于上述兩個評價指標,采用電流密度、電場強度、法向電流密度和有效刺激區域四個參數來評價電場聚焦性,將大腦分流率作為電流分流率的評價參數,探索 tDCS 的優選刺激參數。

tDCS 的作用機制是改變神經元的靜息膜電位,而神經元具有很強的方向性[25],錐體細胞作為大腦皮層中的主要神經元,其排列方向垂直于皮層表面,因此法向電流密度  對神經元興奮性的影響更大,具體方程為[23]

對神經元興奮性的影響更大,具體方程為[23]

|

其中, 為垂直于組織的向量,

為垂直于組織的向量, 和

和  是引用相鄰子域的索引。

是引用相鄰子域的索引。

有效刺激區域是目標區域內超過有效電流密度值的范圍,有效刺激區域越小,聚焦性越強。有效電流密度為區域內最大電流密度  的

的  倍,記為

倍,記為  [26]。

[26]。

|

大腦分流率為流經大腦組織的電流  占總輸入電流

占總輸入電流  的比例,大腦區域的分流率

的比例,大腦區域的分流率  越高越好[23]。

越高越好[23]。

|

1.4 統計學方法

在電極形狀和面積的結果分析中,采用獨立樣本 t 檢驗對不同面積下四邊形電極和圓形電極刺激下的大腦表面電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值和平均值,以及大腦分流率進行統計學檢驗,確定電極形狀和面積的改變是否對上述評價參數有顯著影響。檢驗水準為 0.05。

2 結果

本文基于 CT 數據構建了四層真實頭模型,針對電流強度、電極形狀和面積以及電極間距四個刺激參數進行了仿真計算,研究了電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值與平均值,分析了不同參數下大腦電場分布的聚焦性、有效刺激區域以及大腦分流率。其中,參數最大值越大且平均值越小,聚焦性就越強。在分析過程中,以成人大腦最大安全電流密度 6 300 mA/m2 和最大安全電場強度 23 000 mV/m 作為安全標準[27]。

2.1 電流強度

采用 35 mm2 雙邊單對四邊形電極,陽極選用 0.25、0.50、0.75、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00 mA 刺激電流,陰極接 0 V 電勢,電極分別放置在 C3 和 C4 處(電極間距為 64.0 mm),研究了不同電流強度下的大腦電場分布特性。

2.1.1 電流密度和電場強度

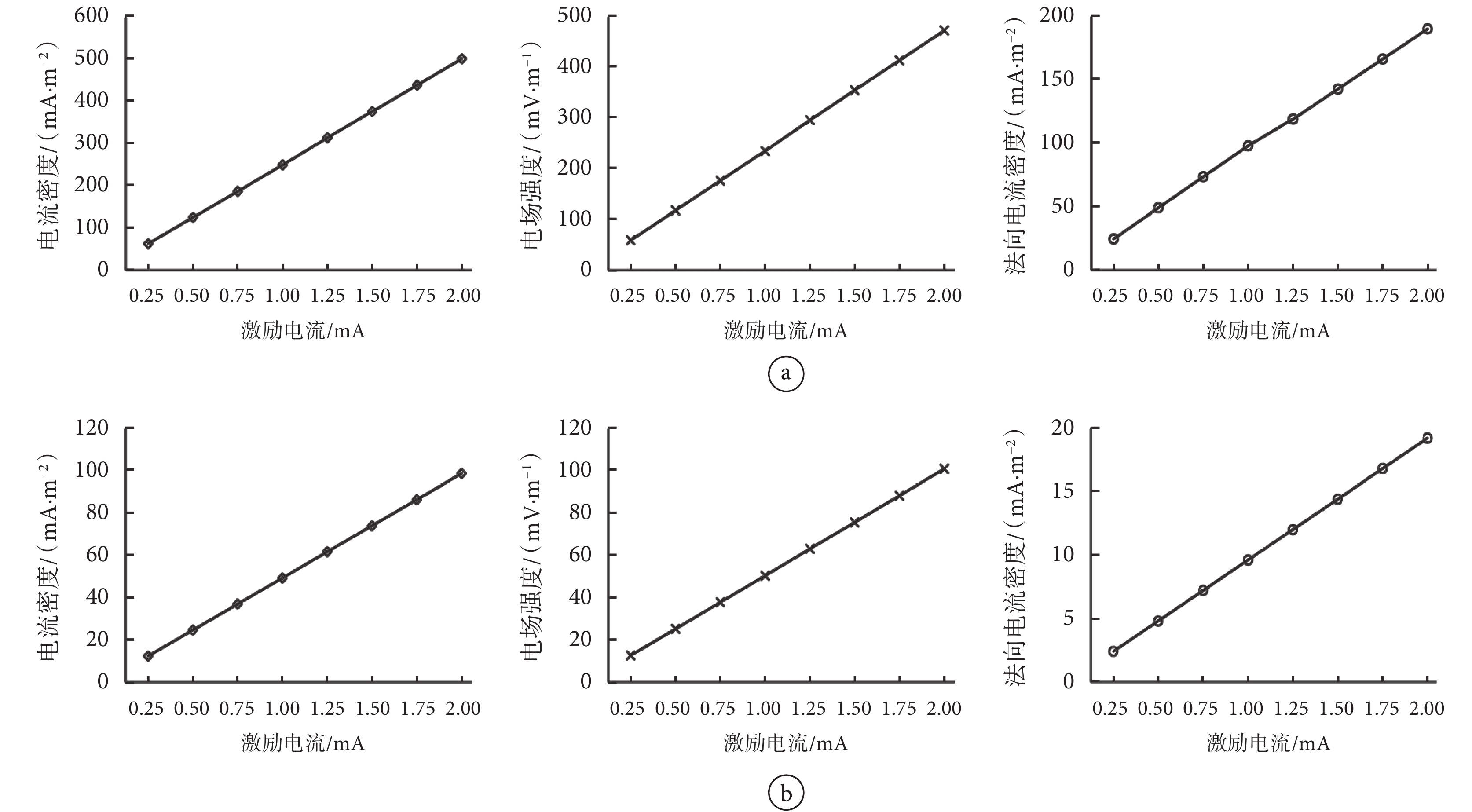

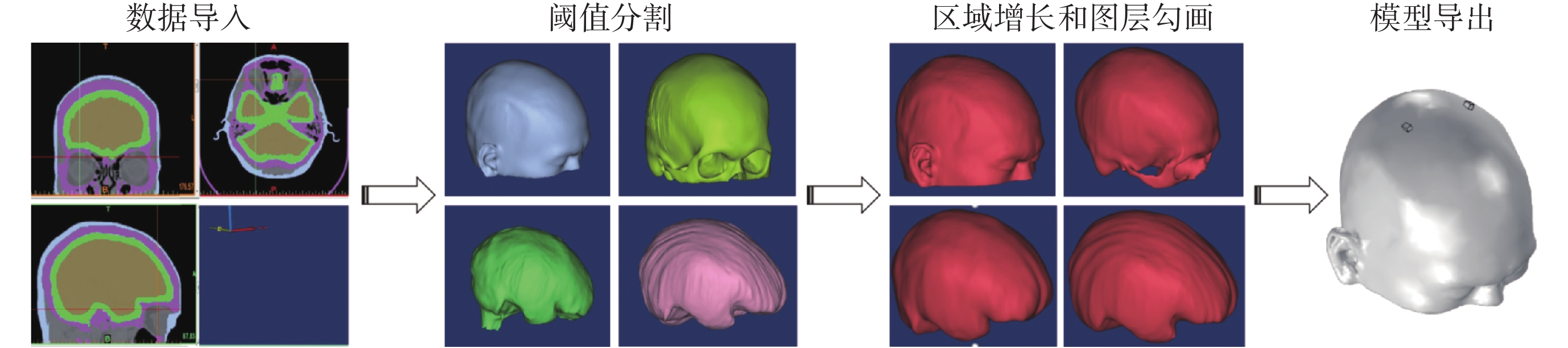

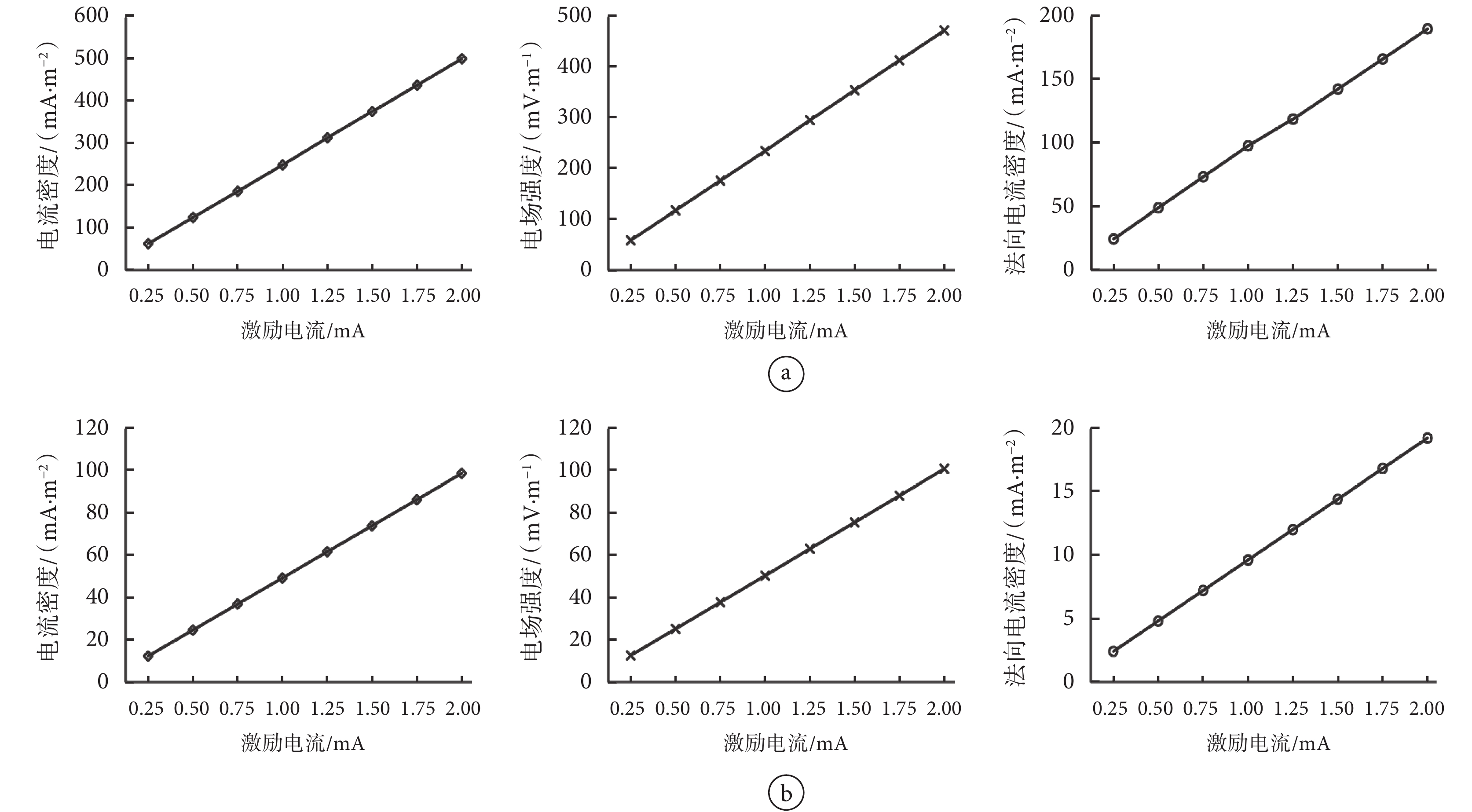

對不同電流強度刺激下的大腦表面電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值和平均值進行計算,結果如圖 2 所示。從圖中可以看出,隨著電流強度增加,三個參數的最大值和平均值均呈增長趨勢,且與電流強度呈線性關系。由于當參數最大值越大且平均值越小時,聚焦性才越強,因此無法斷定聚焦性較好的電流強度。

圖2

不同輸入電流下大腦表面參數最大值和平均值

圖2

不同輸入電流下大腦表面參數最大值和平均值

a. 最大值;b. 平均值

Figure2. The maximum and average parameters on the surface of brain under different currents intensitiesa. the maximum value; b. the average value

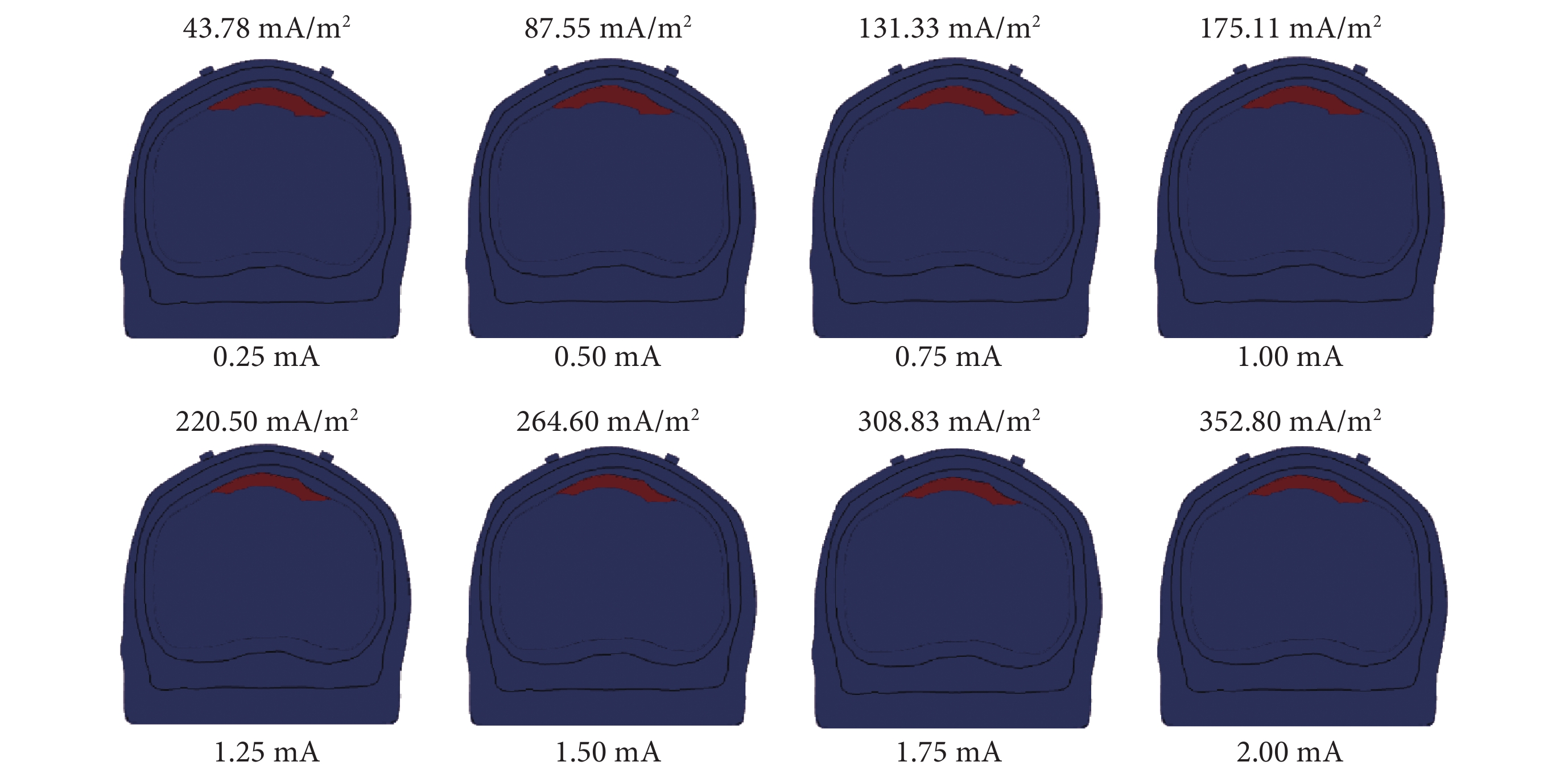

2.1.2 有效刺激區域

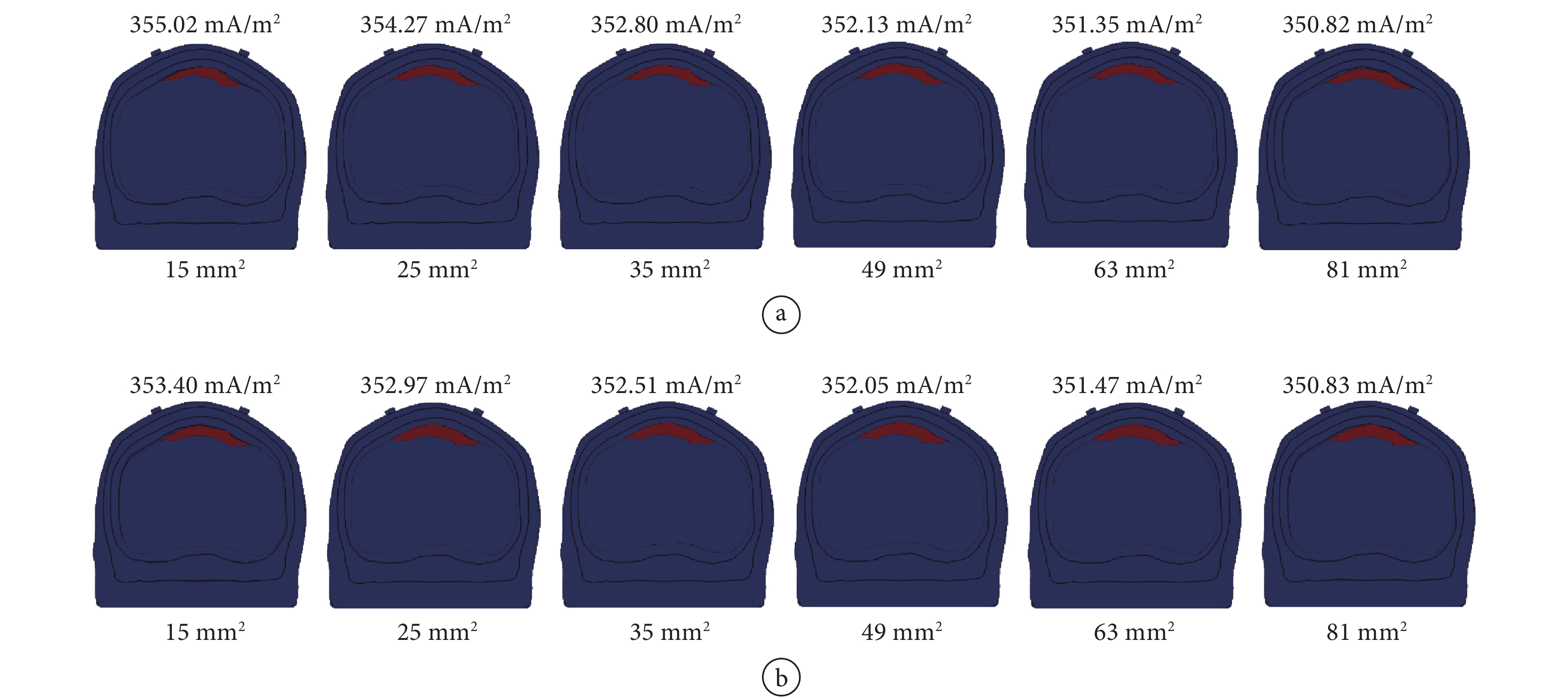

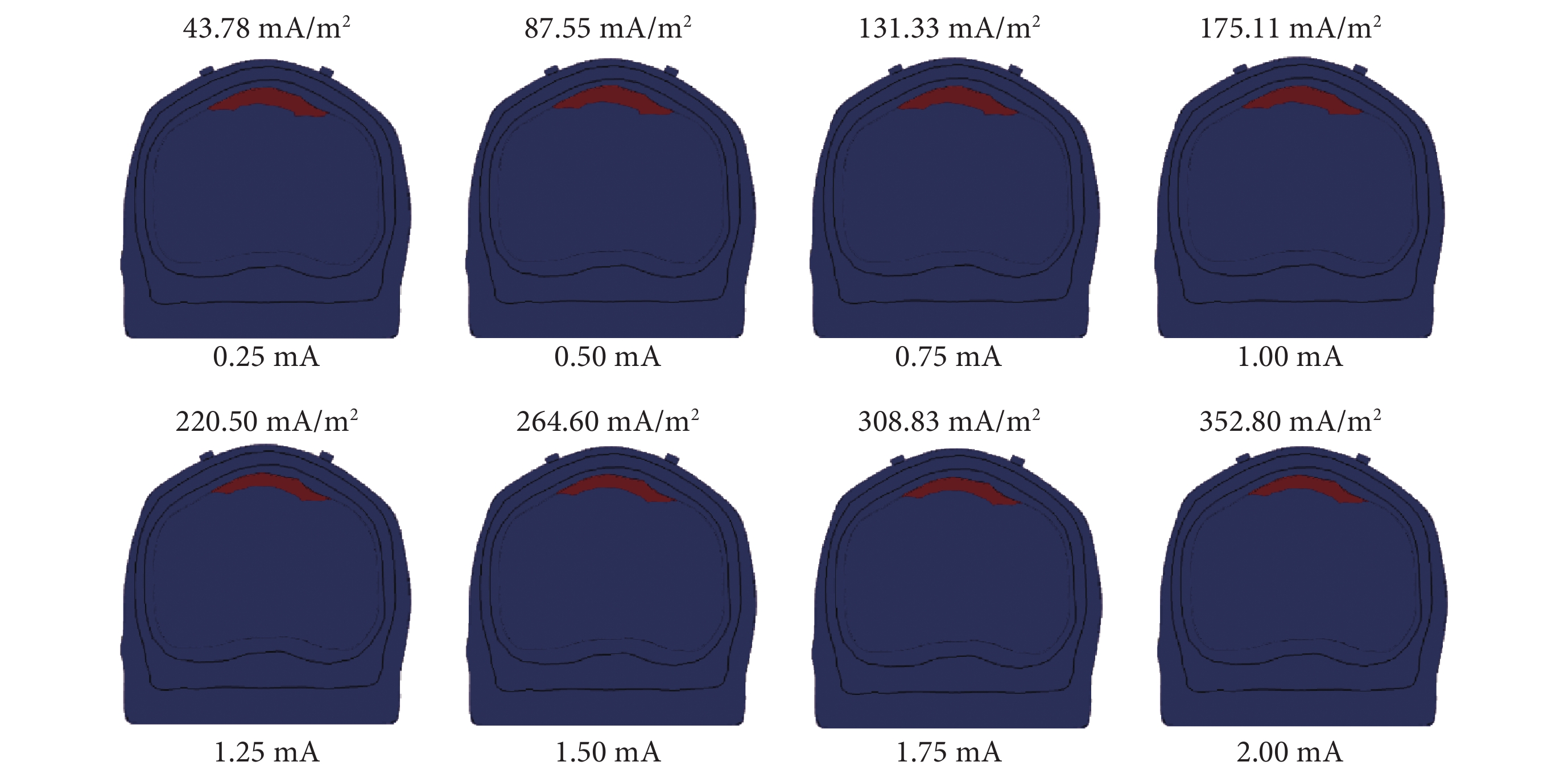

對不同電流強度刺激下的大腦進行有效區域仿真,結果如圖 3 所示。從圖中可看出,隨著電流強度增加,大腦有效刺激區域減小,聚焦性增強。

圖3

不同輸入電流下大腦有效刺激區域(圖上數值為有效電流密度)

Figure3.

Effective stimulated regions of brain by different current intensities (the value above the figure is the effective current density)

圖3

不同輸入電流下大腦有效刺激區域(圖上數值為有效電流密度)

Figure3.

Effective stimulated regions of brain by different current intensities (the value above the figure is the effective current density)

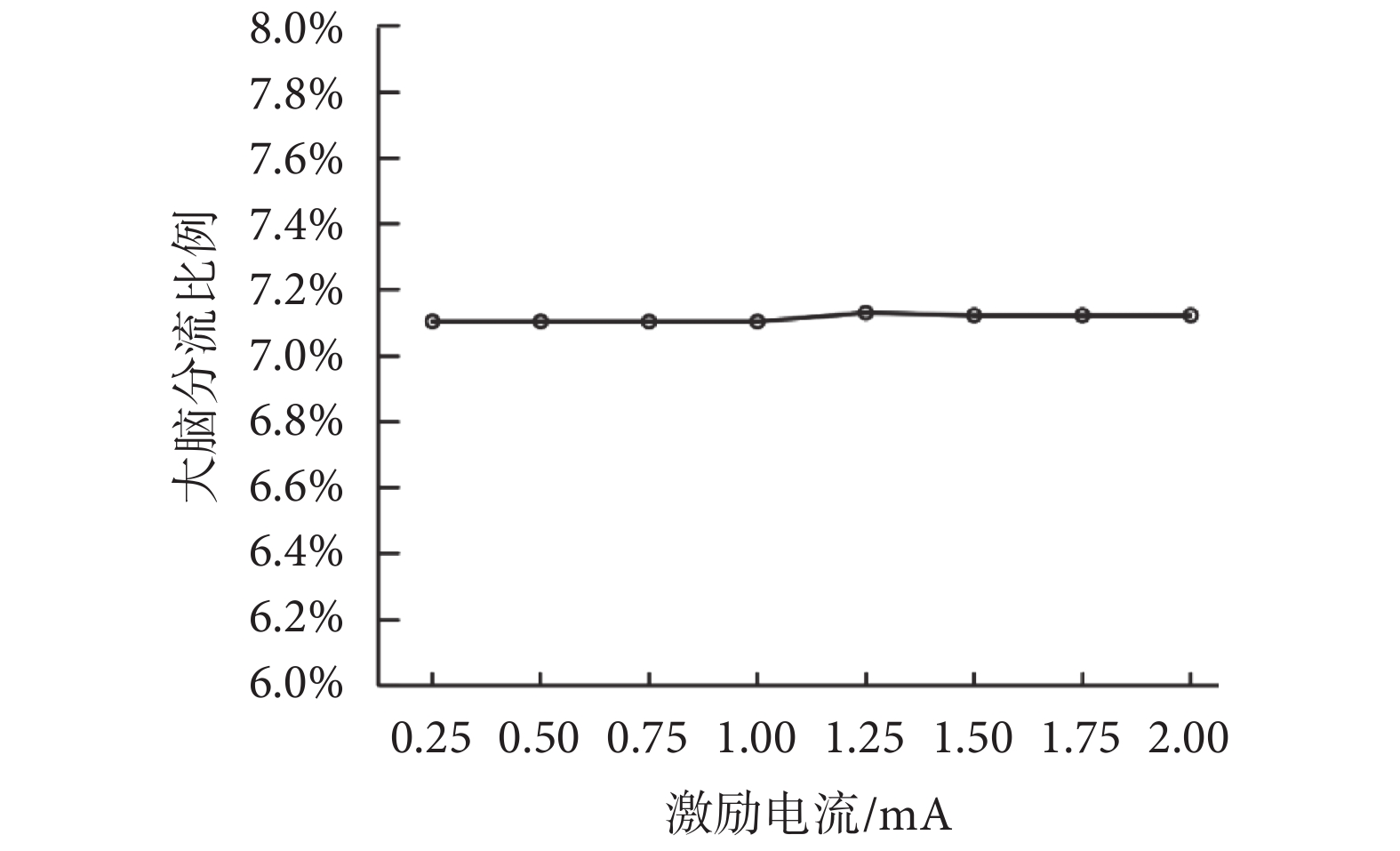

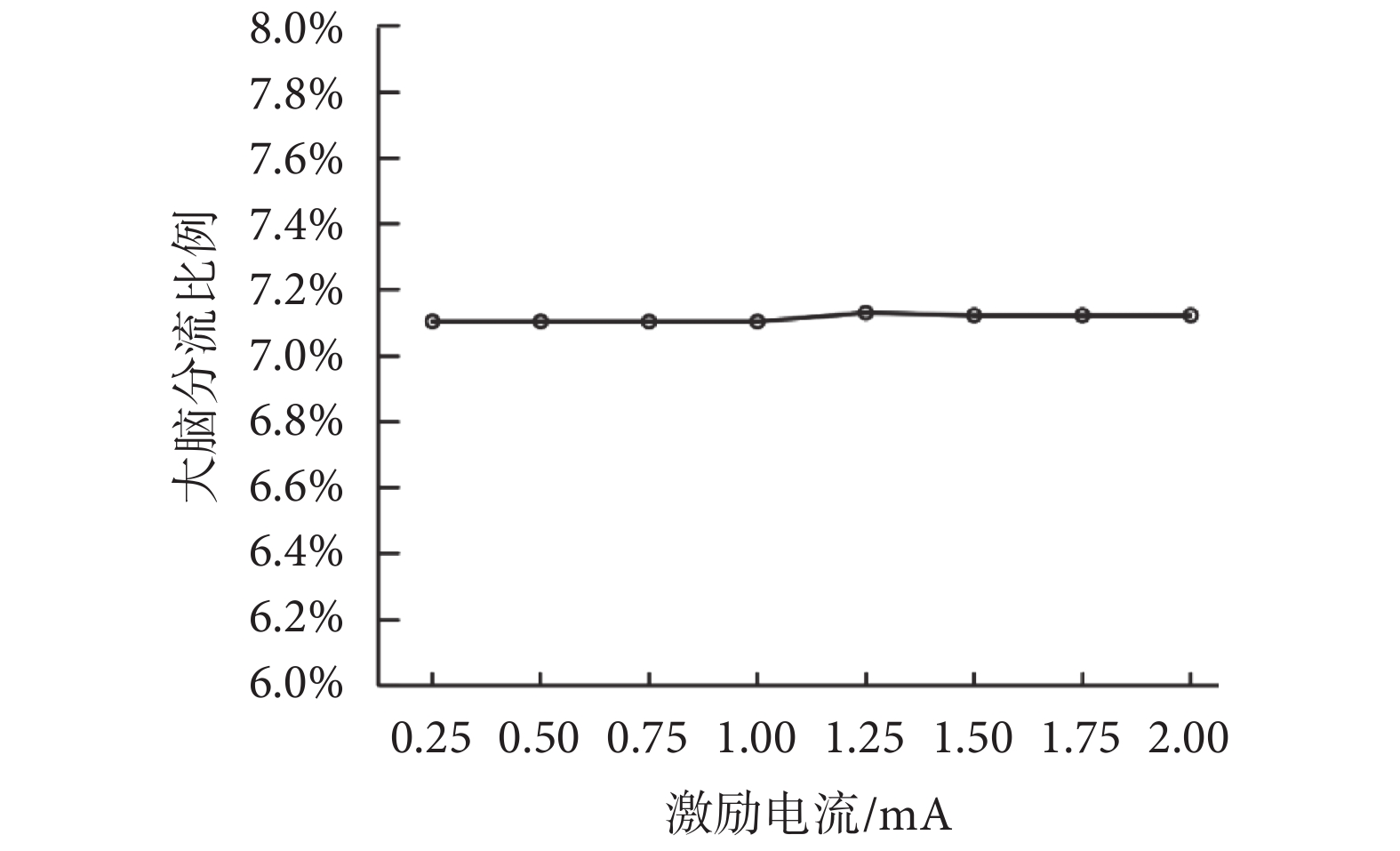

2.1.3 大腦分流率

在不同電流強度刺激下,流經大腦組織的電流占總輸入電流的比例如圖 4 所示。從圖中可看出,大腦分流率不隨電流強度的變化發生明顯改變。因此,結合上述分析,電流強度越大,聚焦性越好,刺激效果越明顯。

圖4

不同輸入電流下大腦組織分流效應

Figure4.

The split ratio of brain under different current intensities

圖4

不同輸入電流下大腦組織分流效應

Figure4.

The split ratio of brain under different current intensities

2.2 電極形狀和面積

采用電流強度 2 mA,分別選取電極面積 15、25、35、49、63、81 mm2 的四邊形和圓形電極,電極分別放置在 C3 和 C4 處(電極間距為 64.0 mm),研究了不同形狀和面積電極刺激下的大腦電場分布特性。

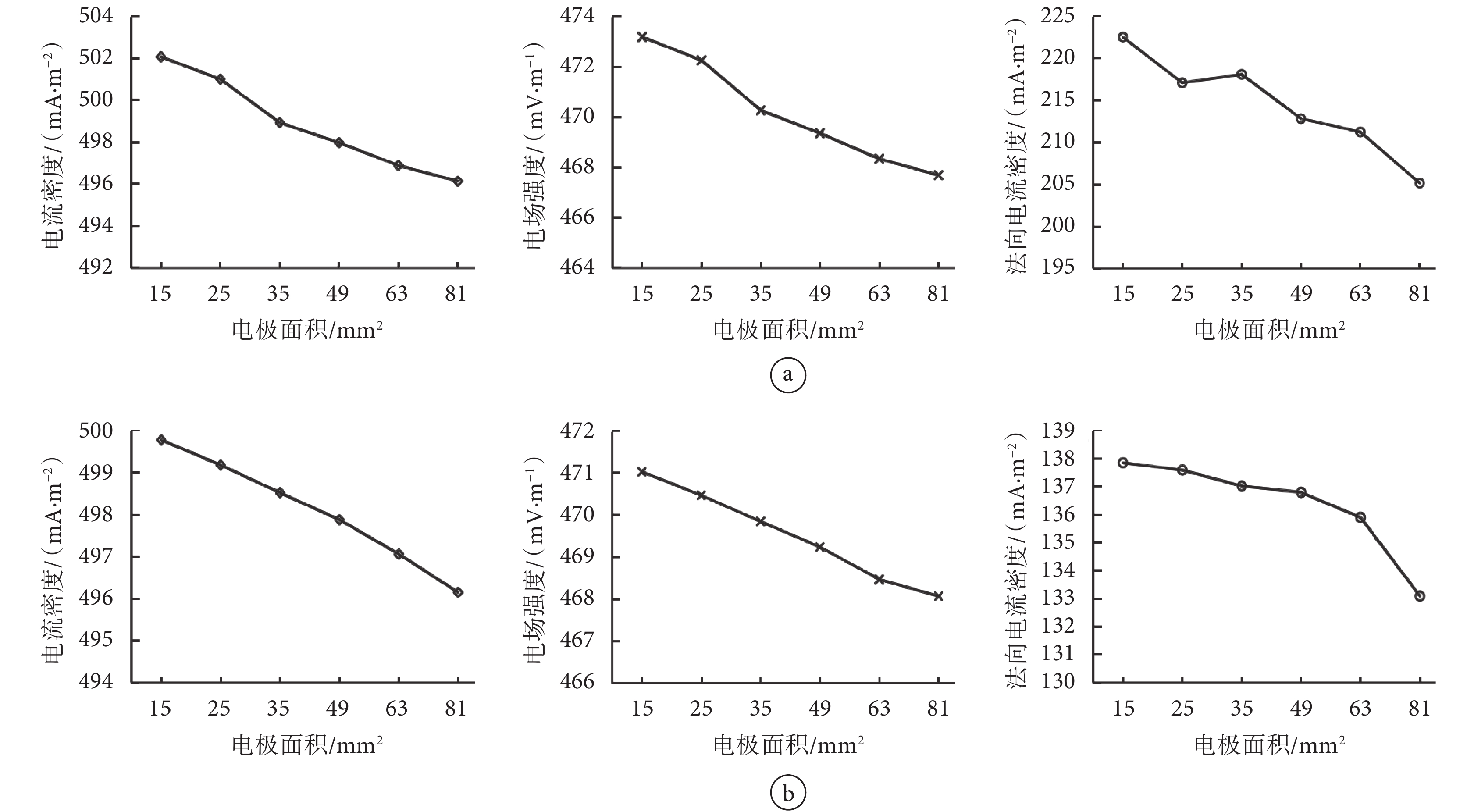

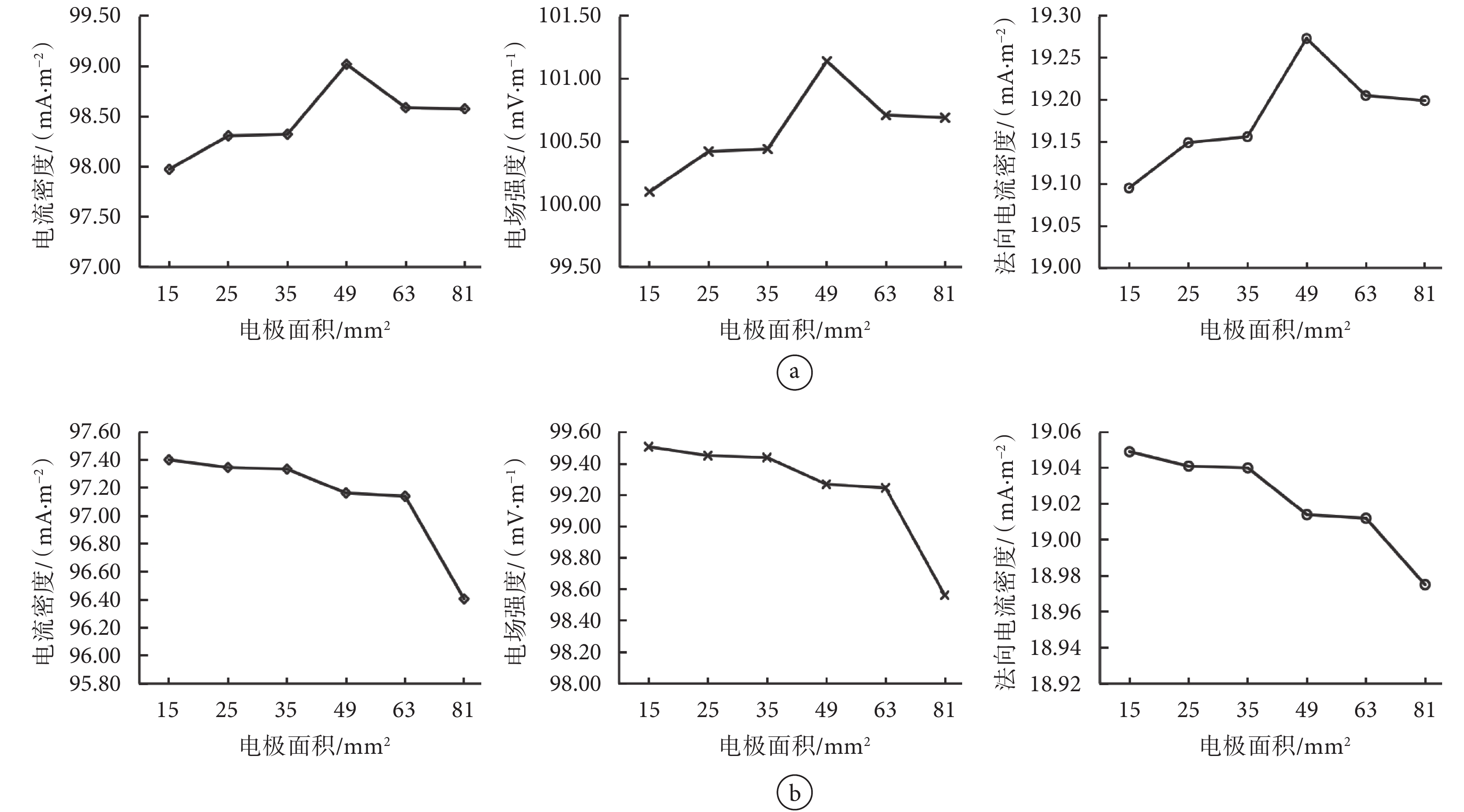

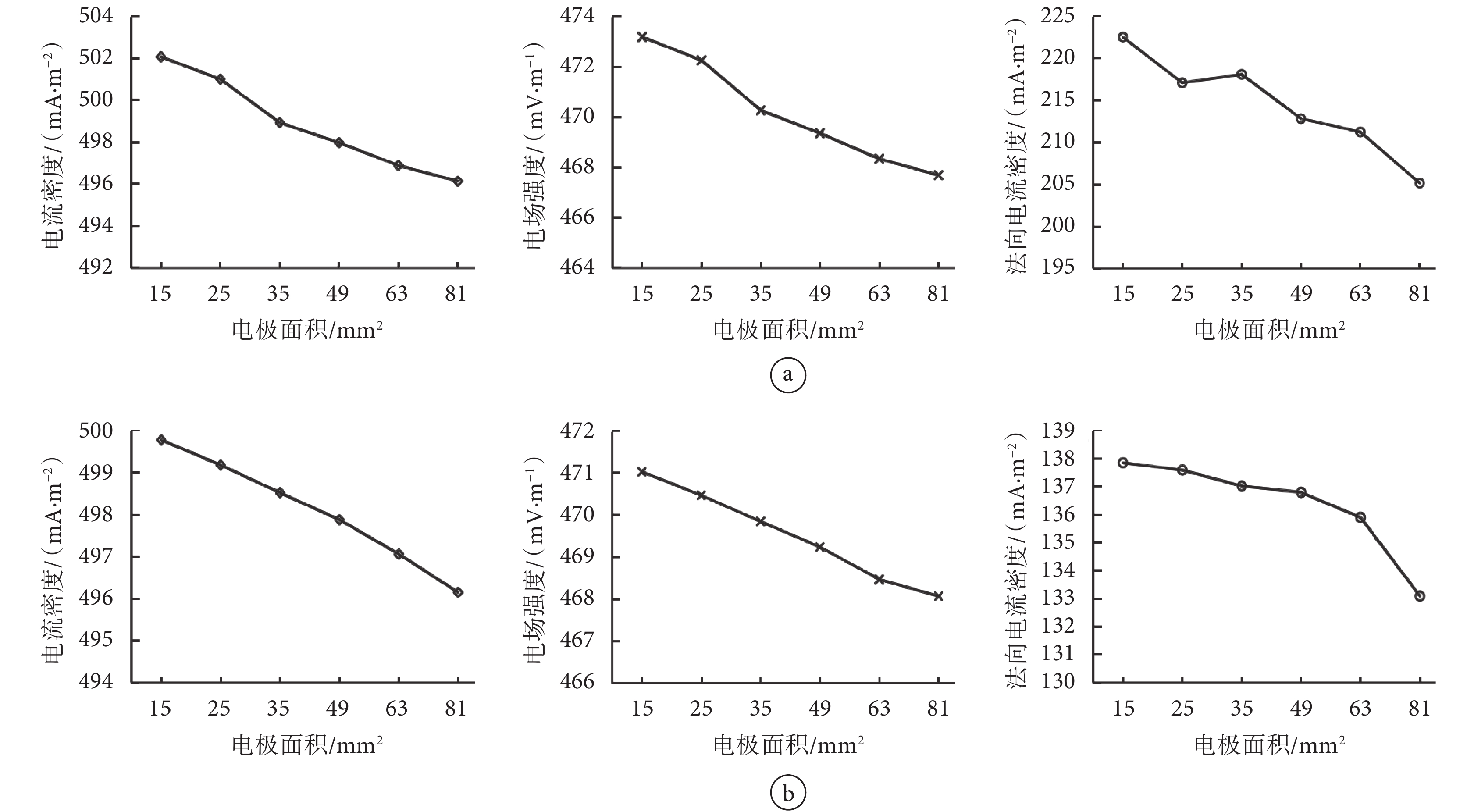

2.2.1 電流密度和電場強度

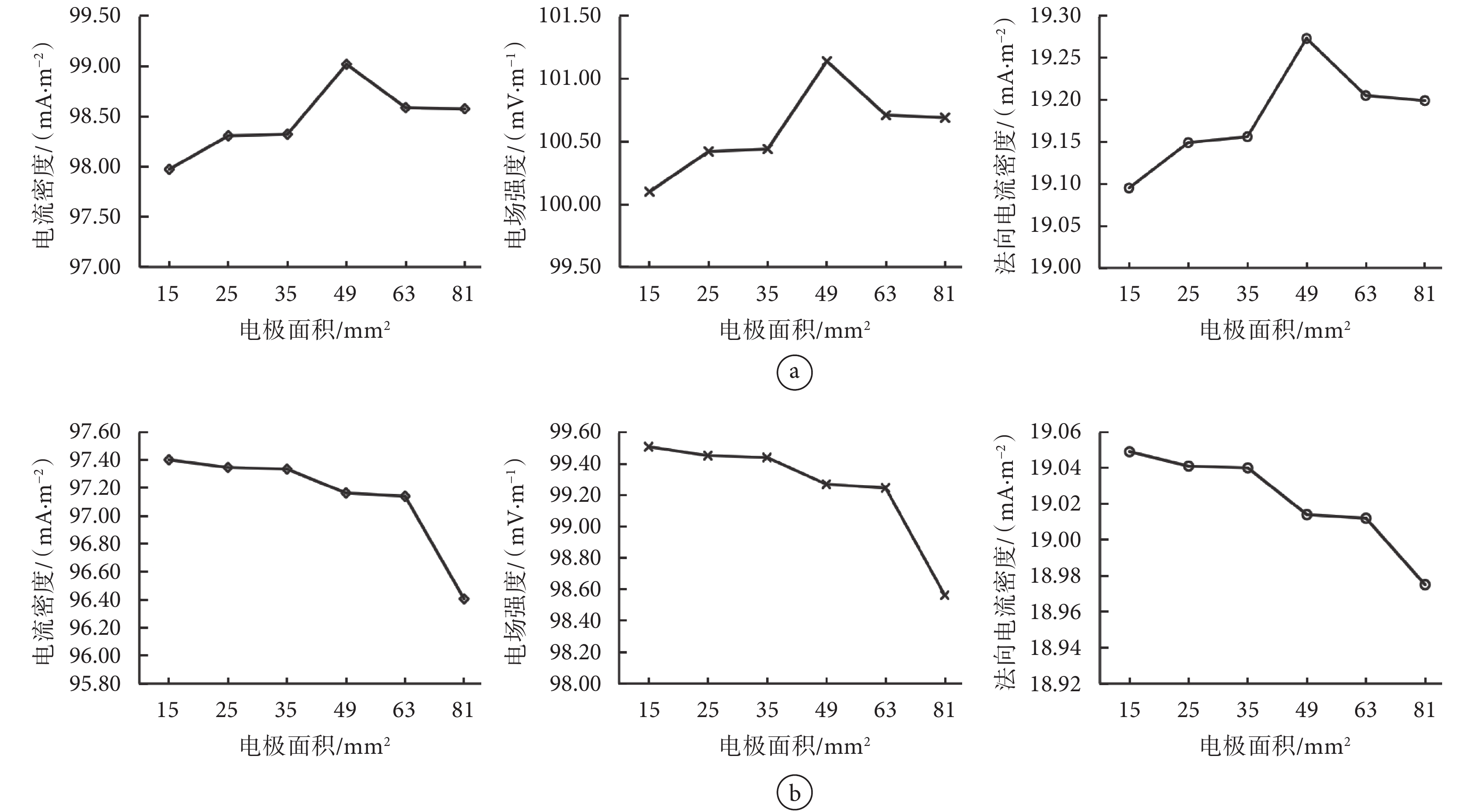

對不同形狀和面積的電極刺激下的大腦表面電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值和平均值進行計算,結果如圖 5、圖 6 所示。從圖 5 與圖 6 可看出,在電極面積一定時,四邊形電極三個參數的最大值與平均值均高于圓形電極的相應數值,但經 t 檢驗后發現,不同形狀電極刺激下的電流密度和電場強度的最大值與平均值均未見明顯差異(P > 0.05),法向電流密度平均值差異也無統計學意義(P > 0.05),但法向電流密度最大值有明顯差異(P < 0.05)。也就是說,四邊形電極更有利于輸入電流作用于主要神經元,對大腦皮層的刺激更明顯。同時,隨著電極面積增大,相較于參數平均值較為平穩的變化趨勢,四邊形電極與圓形電極參數最大值的下降趨勢均較明顯。因此,聚焦性隨電極面積的增大而減弱。

圖5

不同形狀和面積電極刺激下大腦表面參數最大值

圖5

不同形狀和面積電極刺激下大腦表面參數最大值

a. 四邊形電極;b. 圓形電極

Figure5. The maximum parameters on the surface of brain with different shapes and areas of electrodesa. quadrilateral electrode; b. circular electrode

圖6

不同形狀和面積電極刺激下大腦表面參數平均值

圖6

不同形狀和面積電極刺激下大腦表面參數平均值

a. 四邊形電極;b. 圓形電極

Figure6. The average parameters on the surface of brain with different shapes and areas of electrodesa. quadrilateral electrode; b. circular electrode

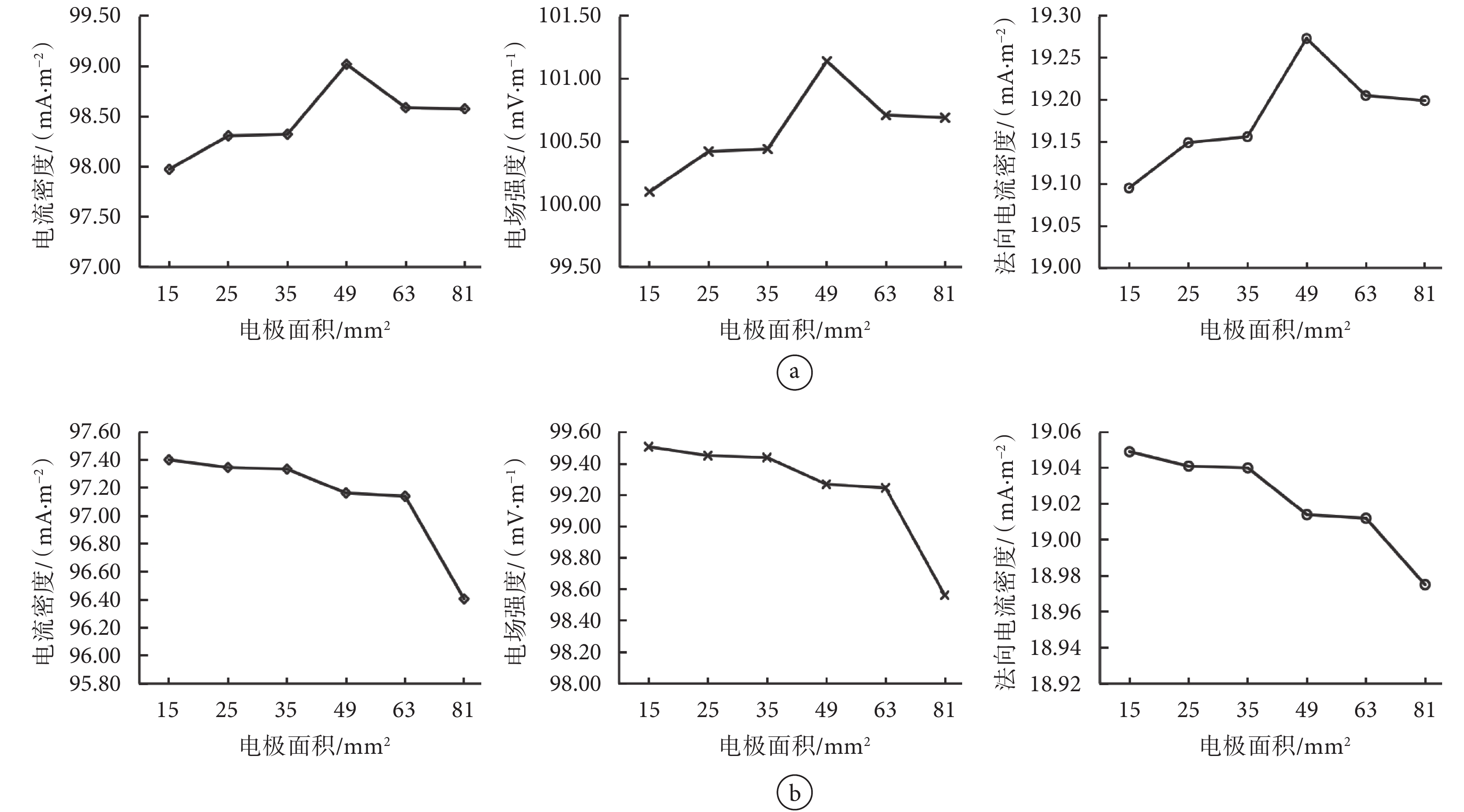

2.2.2 有效刺激區域

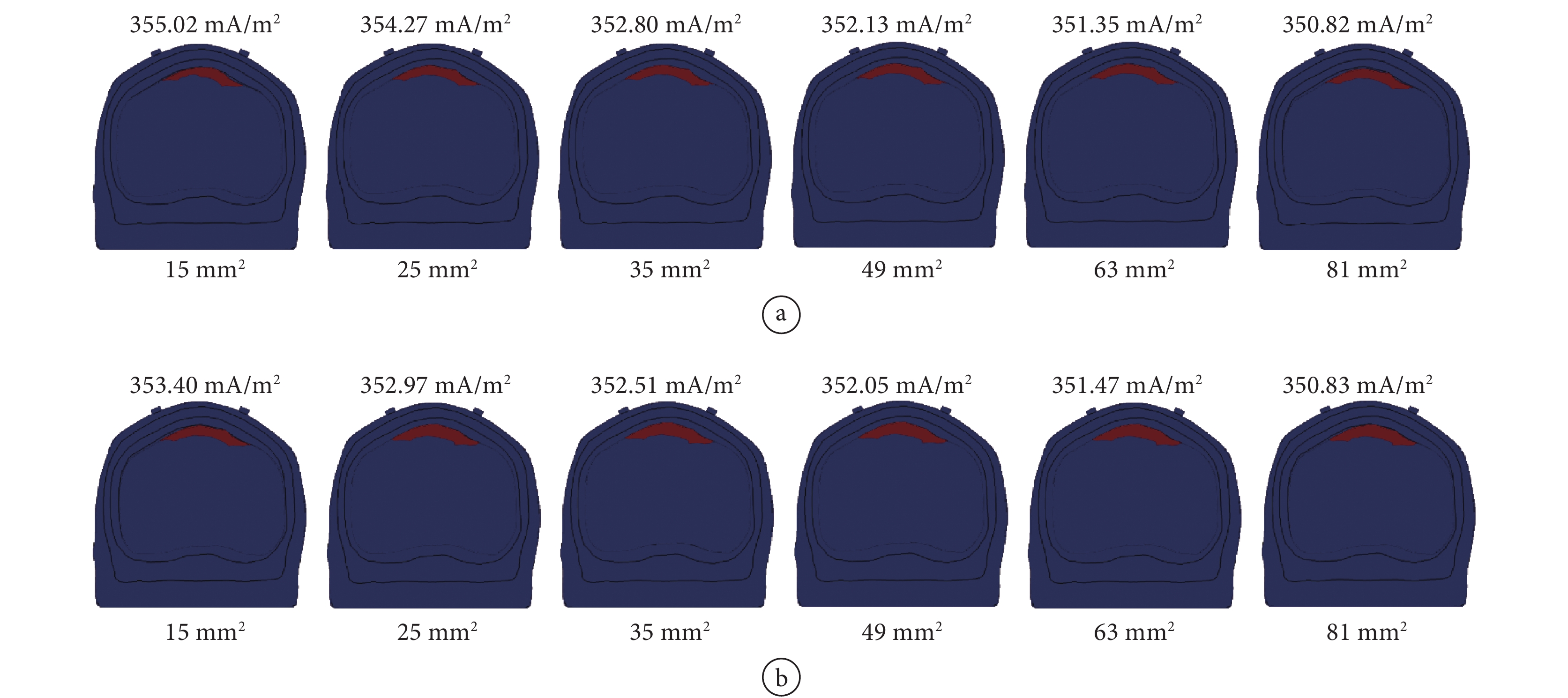

對不同形狀和面積的電極刺激下的大腦進行有效區域仿真,結果如圖 7 所示。從圖中可看出,在電極面積一定時,四邊形電極作用下的大腦有效刺激區域更小,刺激范圍更集中,聚焦性更強。同時,隨著電極面積增加,四邊形電極與圓形電極的有效刺激區域均逐步增大,聚焦性降低。

圖7

不同形狀和面積電極刺激下大腦有效刺激區域(圖形上方數值為有效電流密度)

圖7

不同形狀和面積電極刺激下大腦有效刺激區域(圖形上方數值為有效電流密度)

a. 四邊形電極;b. 圓形電極

Figure7. Effective stimulated regions of brain with different shapes and areas of electrodes (the value above the figure is the effective current density)a. quadrilateral electrode; b. circular electrode

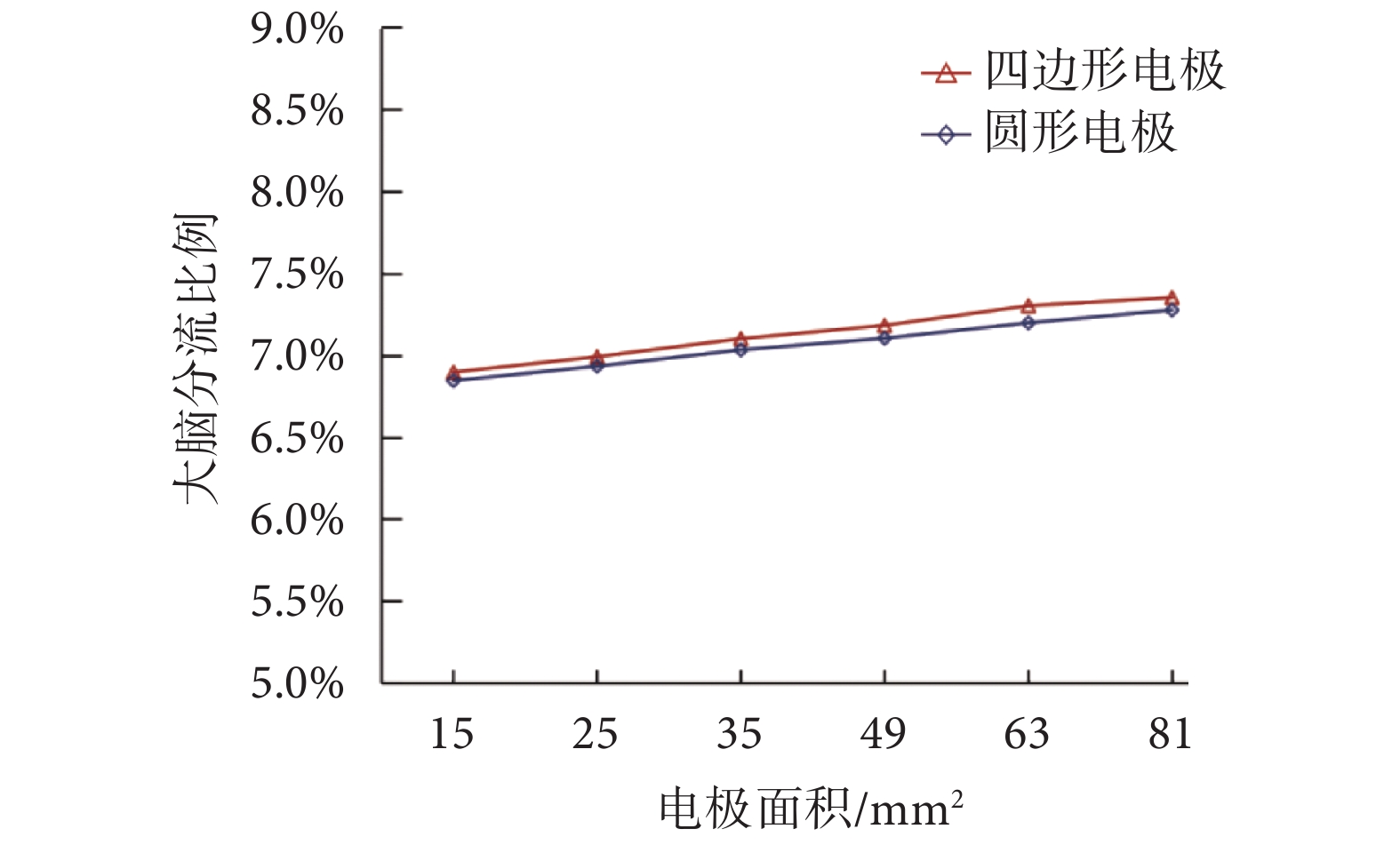

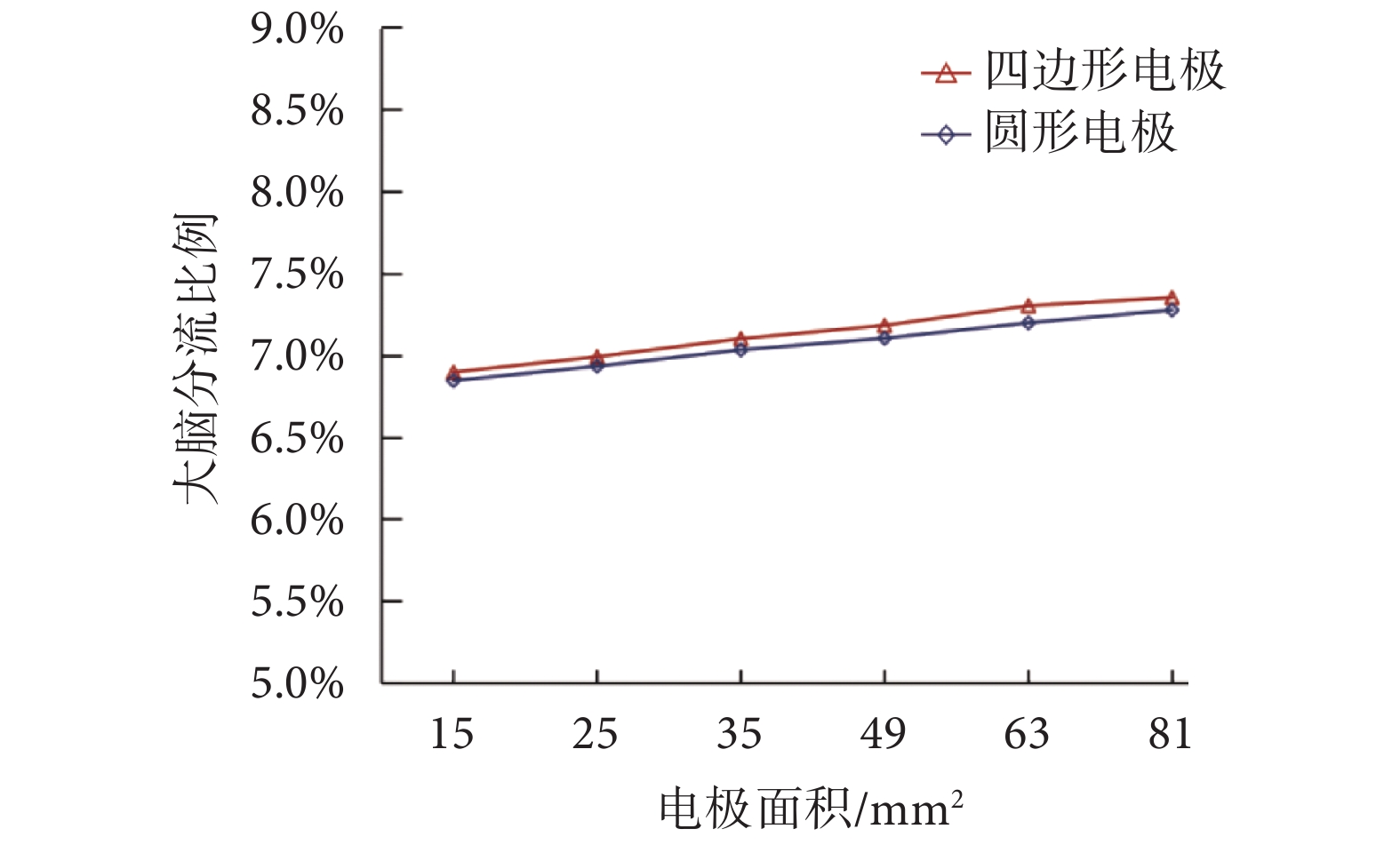

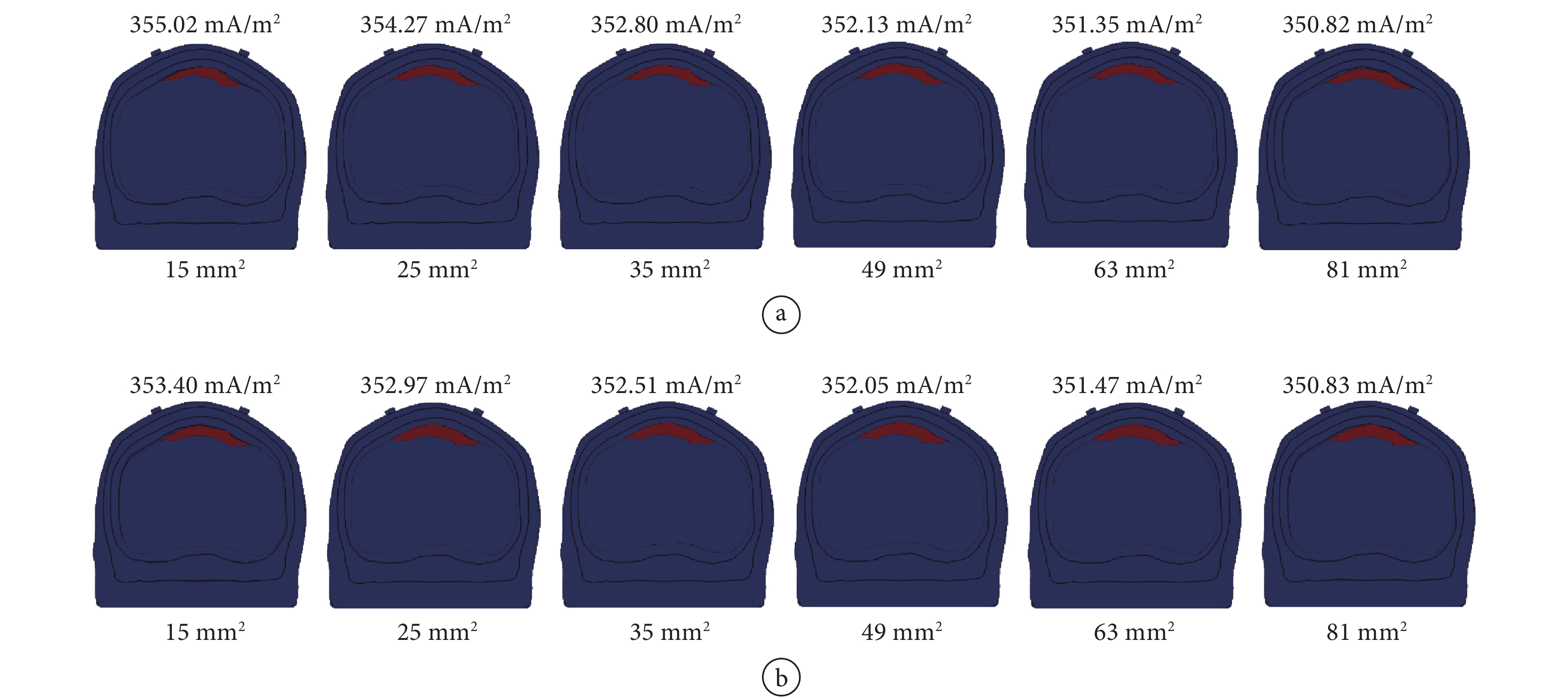

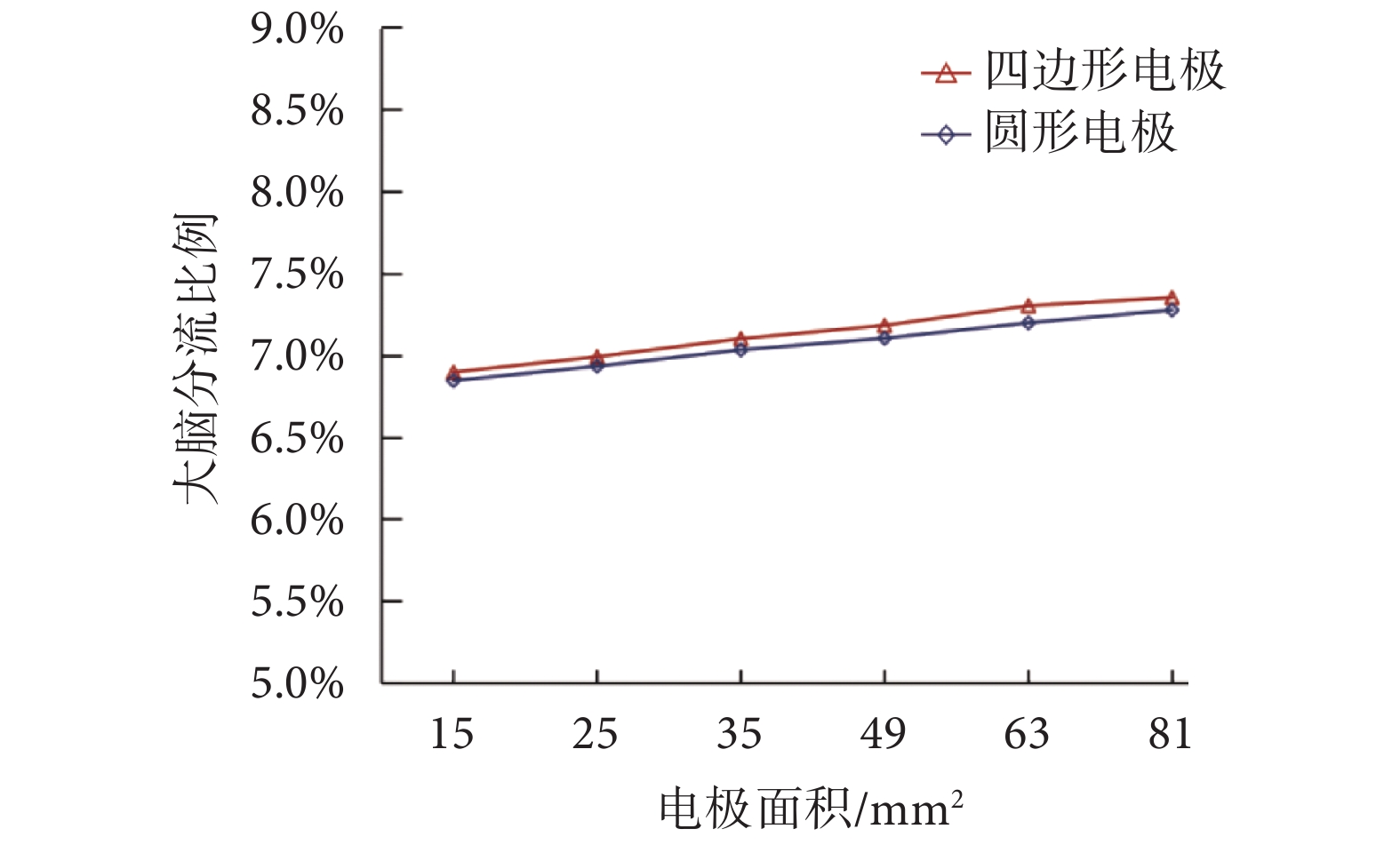

2.2.3 大腦分流率

在不同形狀和面積的電極刺激下,流經大腦組織的電流占總輸入電流的比例如圖 8 所示。從圖中可看出,電極面積一定時,四邊形電極刺激下的大腦分流率高于圓形電極刺激下的大腦分流率,但經 t 檢驗后發現差異沒有統計學意義(P>0.05)。同時,隨著電極面積增大,大腦分流率的變化趨勢較為平緩。因此,結合上述分析,我們發現雖然四邊形電極與圓形電極刺激后的一些參數未見明顯差異,但有效刺激區域集中且聚焦性更強的結果證明四邊形電極更有利于電流作用于大腦神經元,因此電極形狀首選四邊形。同時,大腦刺激聚焦性隨電極面積增大而減小。

圖8

不同形狀和面積電極刺激下大腦組織分流效應

Figure8.

The split ratio of brain with different shapes and areas of electrodes

圖8

不同形狀和面積電極刺激下大腦組織分流效應

Figure8.

The split ratio of brain with different shapes and areas of electrodes

2.3 電極間距

采用電流強度 2 mA,選取 35 mm2 四邊形電極,電極沿左顳點 T7 經中央點 Oz 與右顳點 T8 之間的連線對稱置于模型兩側,電極間距為 32~128 mm,步長為 1.6 mm,研究了不同電極間距刺激下的大腦電場分布特性。

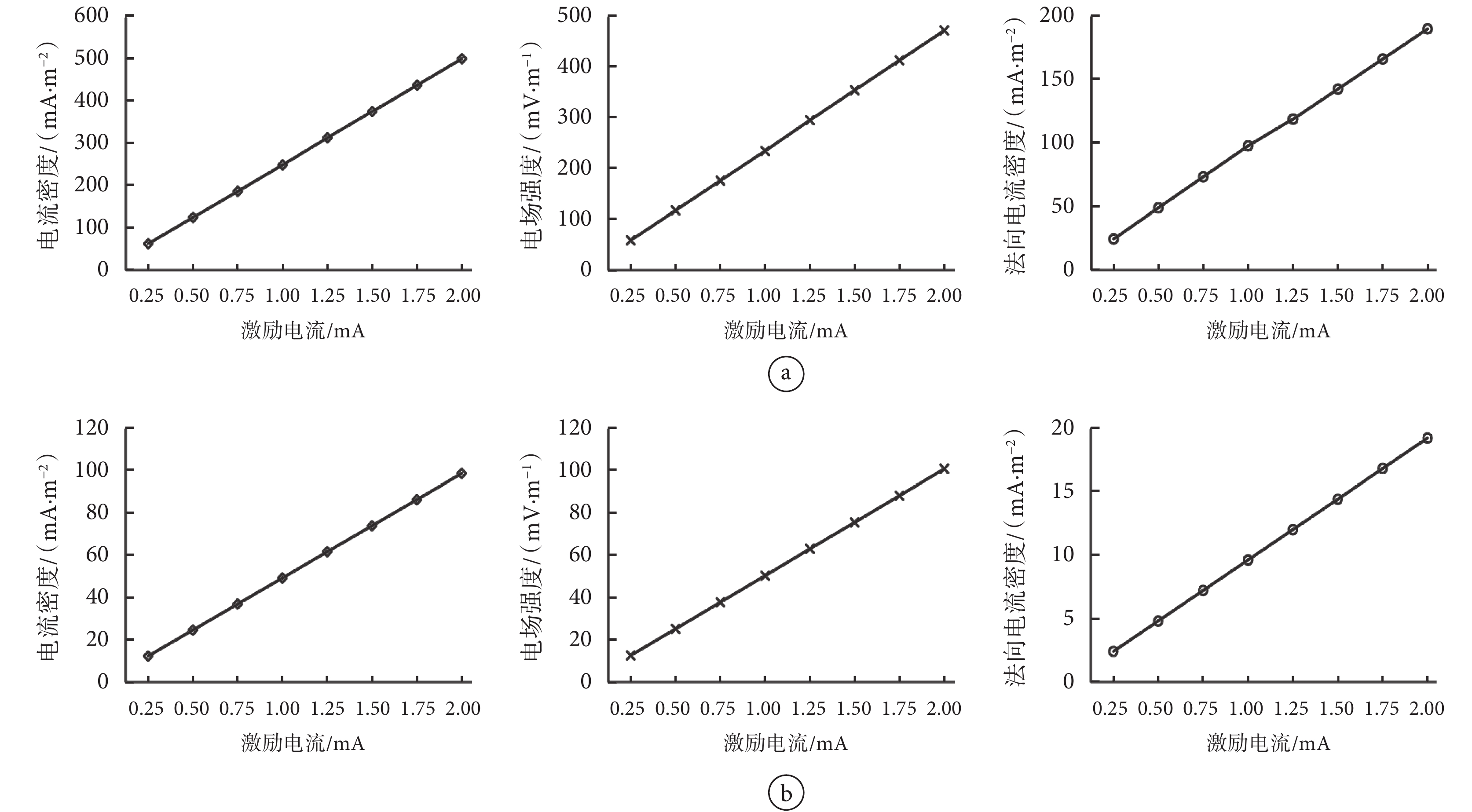

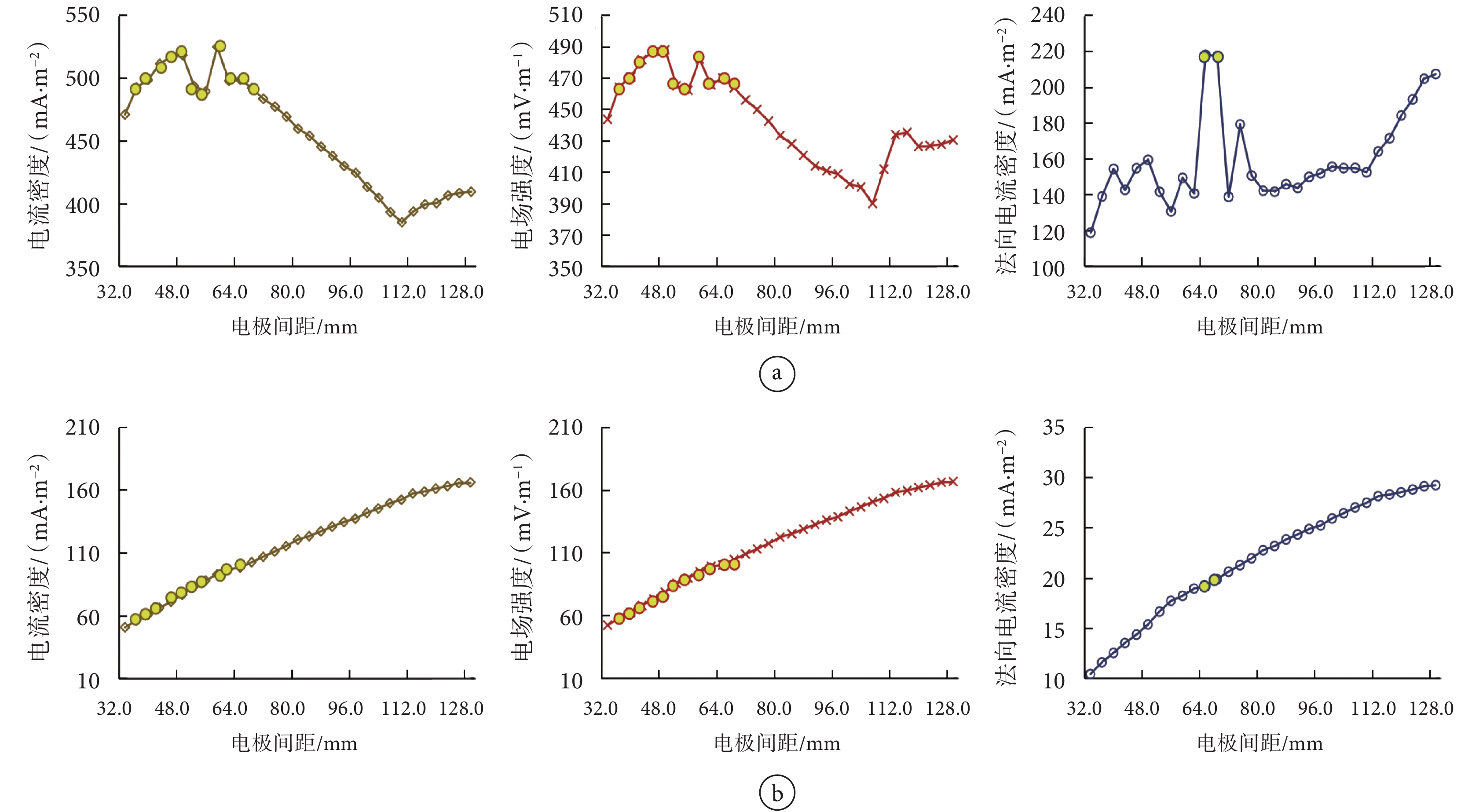

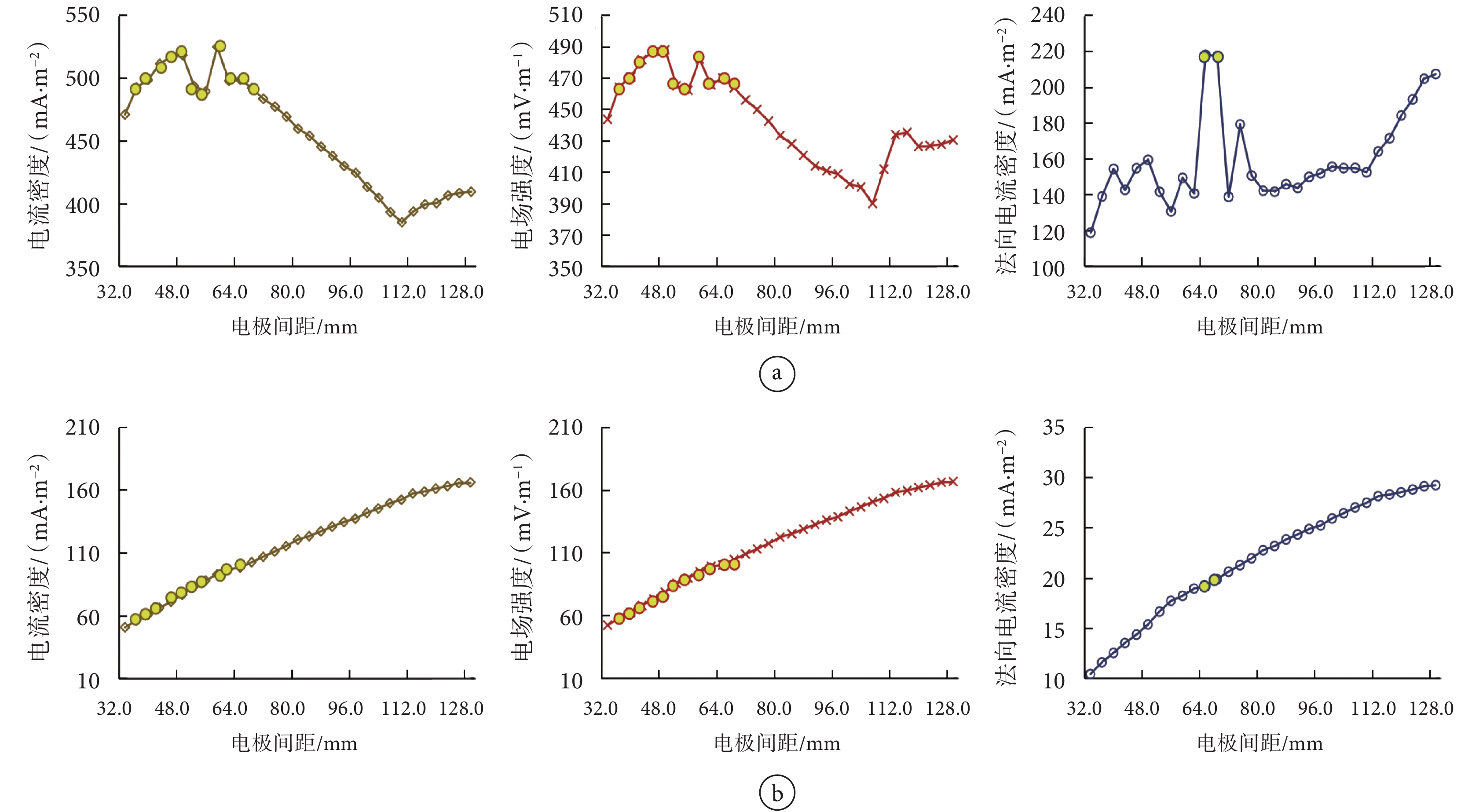

2.3.1 電流密度和電場強度

對不同電極間距刺激下的大腦表面電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值和平均值進行計算,結果如圖 9 所示。從圖 9a 可以看出,隨著電極間距增大,三個參數的最大值均呈現先增大后減小再增大的趨勢。當電極間距為 35.2~67.2 mm 時,電流密度和電場強度的最大值遠大于其他間距下的數值,而法向電流密度的最大值只顯示于電極間距為 64.0~67.2 mm 時。從圖 9b 可以看出,隨著電極間距增大,參數的平均值均不斷增大。由于參數最大值越大且平均值越小時,聚焦性就越好,因此當評價參數為電流密度或電場強度時,最佳電極間距為 35.2~67.2 mm;當評價參數為法向電流密度時,最佳電極間距為 64.0~67.2 mm。

圖9

不同電極間距下大腦表面參數最大值和平均值

圖9

不同電極間距下大腦表面參數最大值和平均值

a. 最大值;b. 平均值。最佳電極間距由黃色圓點連接組成

Figure9. The maximum and average parameters on the surface of brain under different electrodes spacinga. the maximum value; b the average value. The optimal electrode spacing consists of yellow dots connected

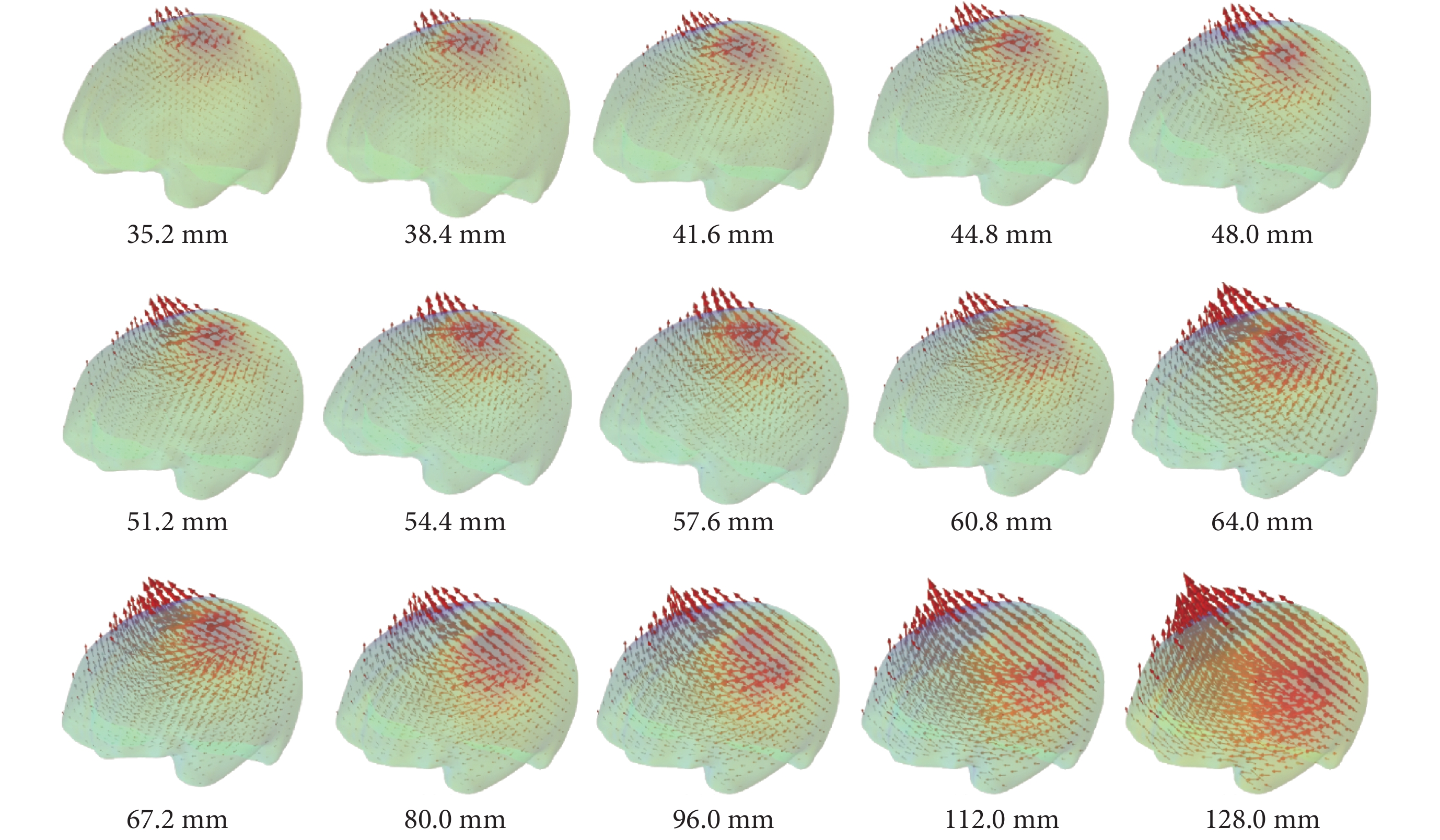

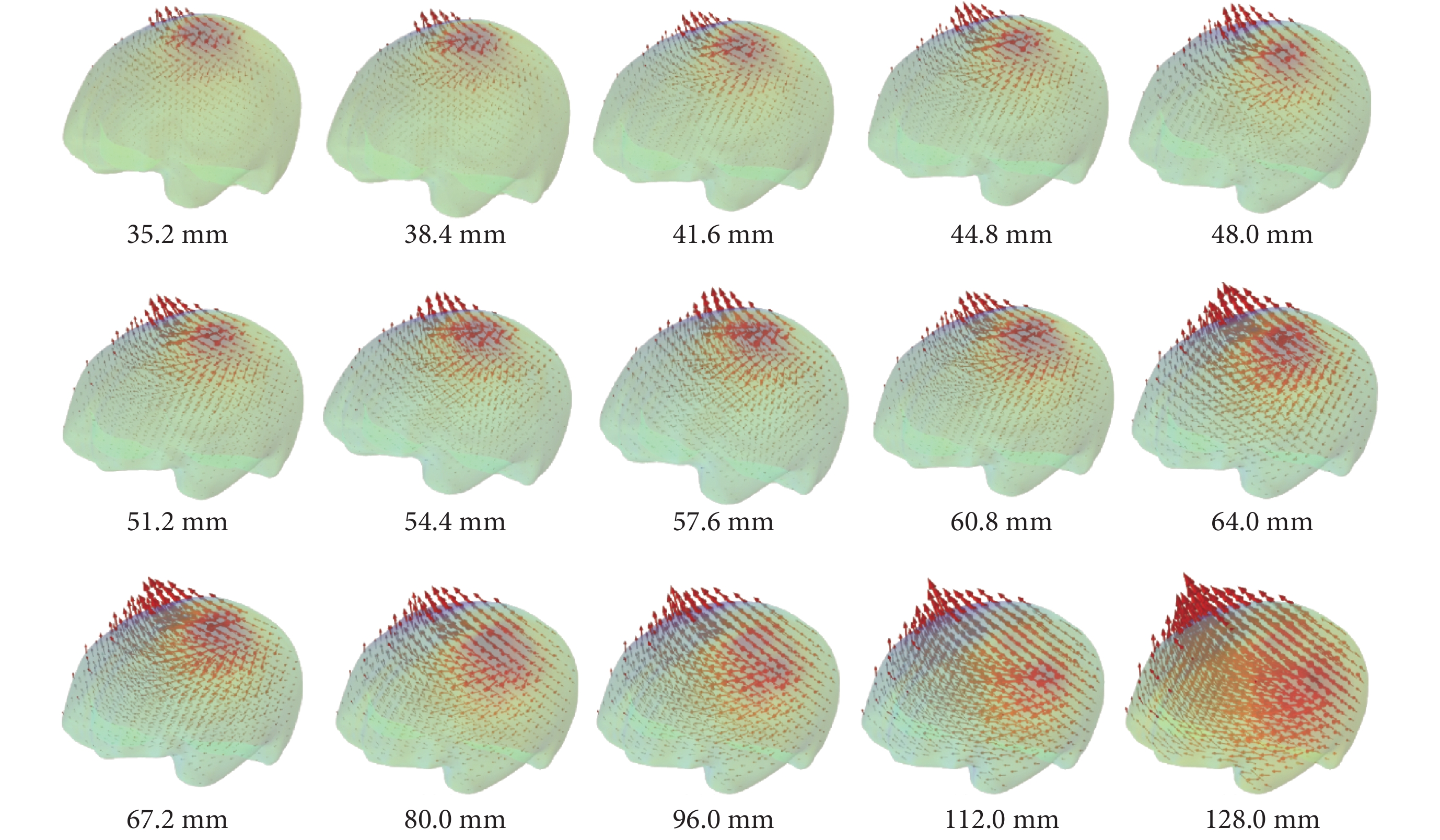

2.3.2 有效刺激區域

二維有效刺激區域圖無法準確顯示不同電極間距刺激下的大腦有效刺激區域,因此本文采用三維大腦電場分布圖。對電極間距在 35.2、38.4、41.6、44.8、48.0、51.2、54.4、57.6、60.8、64.0、67.2、80.0、96.0、112.0、128.0 mm 時的大腦進行有限元仿真,其中 35.2~67.2 mm 是評價參數為電流密度和電場強度時的最佳間距,而 80.0~128 mm 是其他不在最佳間距范圍內的腦區電極間距,電場線分布如圖 10 所示。從圖中可看出,電場方向為陽極指向陰極,且隨著電極間距從 35.2 mm 增大至 67.2 mm,大腦電場線不斷增大但電場線分布不變;當電極間距繼續增大至 128.0 mm 時,大腦電場線先減小后增大但電場線分布不斷增大,局部刺激性減弱,整體刺激性升高。因此,隨著電極間距增大至 67.2 mm,大腦主要刺激范圍不發生改變;隨著電極間距繼續增大至 128.0 mm,聚焦性減弱。

圖10

不同電極間距下大腦電場分布

Figure10.

The brain electric field under different electrodes spacing

圖10

不同電極間距下大腦電場分布

Figure10.

The brain electric field under different electrodes spacing

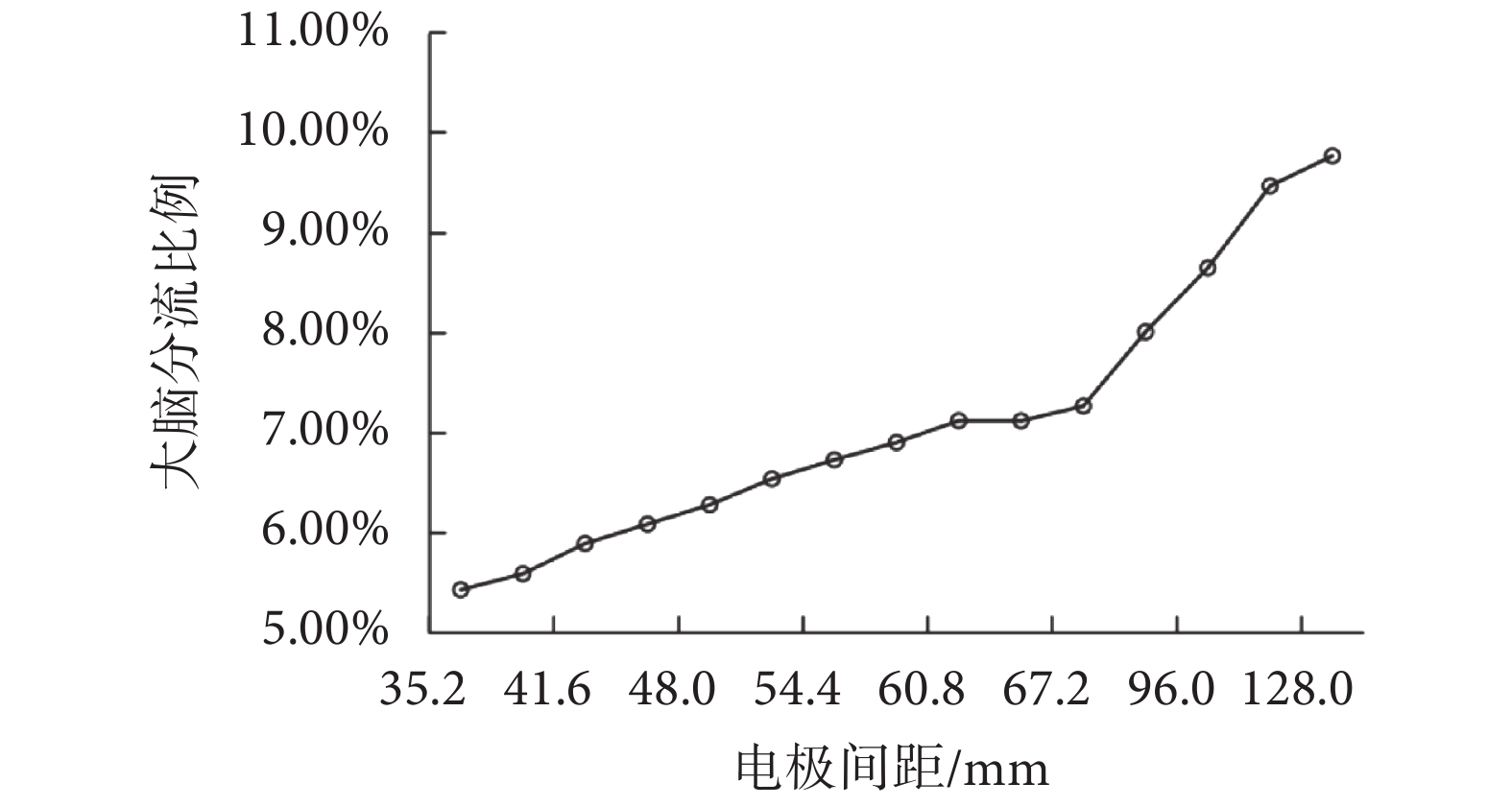

2.3.3 大腦分流率

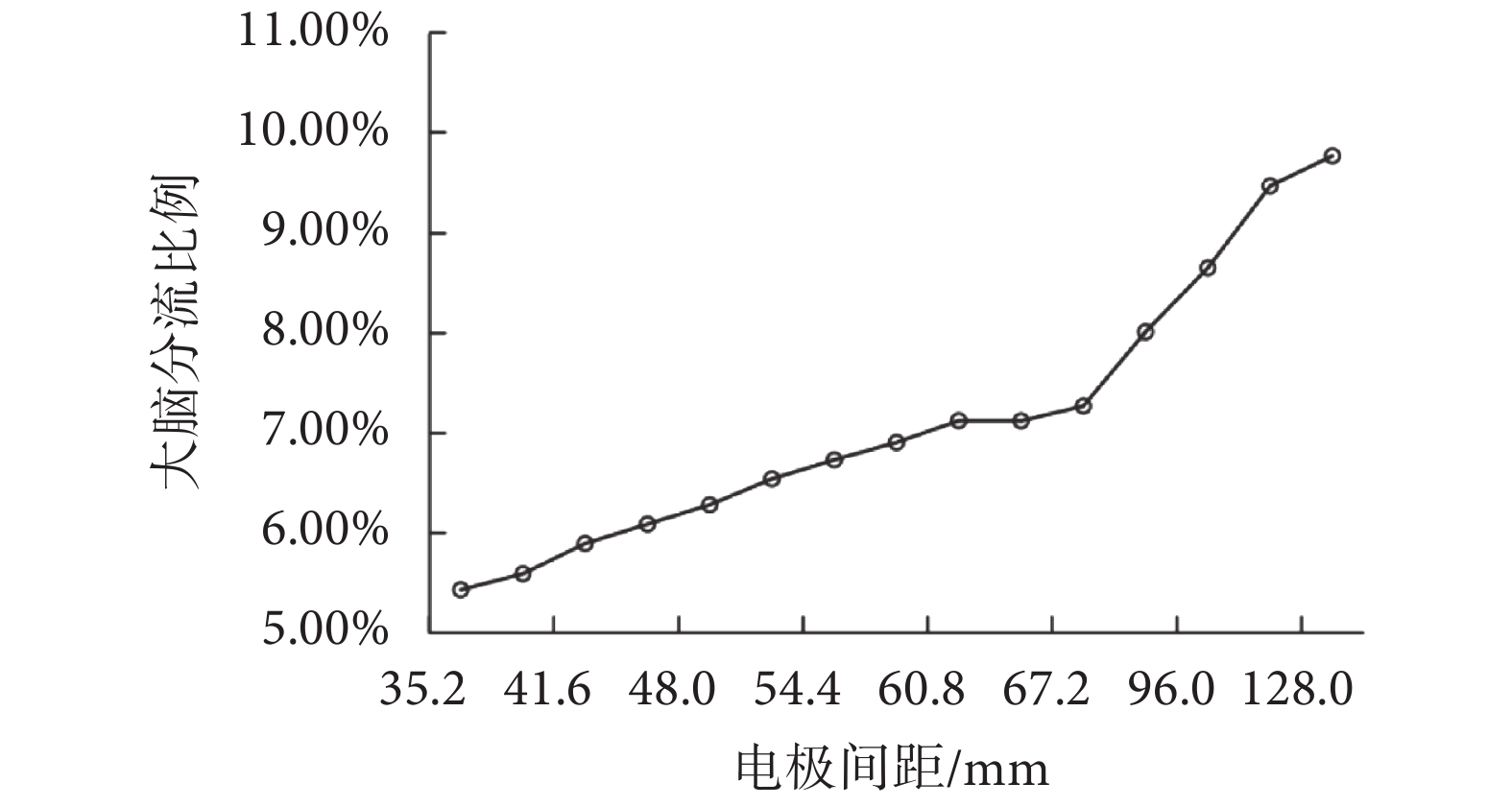

在不同電極間距刺激下,流經大腦組織的電流占總輸入電流的比例如圖 11 所示。從圖中可看出,電極間距越大,大腦接受的刺激越強。因此結合上述結果,相比 35.2~67.2 mm,64.0~67.2 mm 的電極間距更有利于大腦刺激。

圖11

不同電極間距下大腦組織分流效應

Figure11.

The split ratio of brain under different electrodes spacing

圖11

不同電極間距下大腦組織分流效應

Figure11.

The split ratio of brain under different electrodes spacing

3 討論

當前有關 tDCS 研究中的參數選擇多根據以往經驗,尚缺乏統一標準。本文通過構建四層真實頭模型,對電流強度、電極形狀和面積以及電極間距四個刺激參數發生變化時的大腦進行有限元仿真,根據大腦電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值與平均值的變化,結合大腦有效刺激區域以及大腦分流率兩個評價參數,分析了不同參數下大腦電場分布的聚焦性和分流率,探討了 tDCS 的優選刺激參數。

有研究表明,tDCS 誘導產生的神經元活動的變化主要是由體細胞極化驅動的,在一定范圍內,電流強度會影響突觸可塑性的大小[28]。本文發現,電流強度可顯著影響大腦電場分布,大腦聚焦性隨電流強度增大而增大。這一結果證實了之前研究中所提出的關于更大的電流強度導致突觸間連接增強的猜測[29]。

此外,本研究發現四邊形電極比圓形電極有利于大腦產生更好的聚焦性和大腦分流率。隨著電極面積增大,不同于圓形電極作用時參數平均值呈減小趨勢,四邊形電極作用下的參數平均值呈上升趨勢。我們認為此現象的原因是四邊形電極的外部形狀沒有圓形電極均勻,無法像圓形電極一樣產生均勻的電場數值,在其棱角與頭皮的接觸位置可能產生大于邊緣接觸位置的參數數值。同時,隨著電極面積增大,刺激電流被分散到更大的區域,大腦有效刺激區域增大,聚焦性減弱。

早期在人類中進行的神經生理學實驗證明 tDCS 的目標是調節神經元的興奮性[28],大腦皮層中的主要神經元垂直于皮層表面[25],也就是說根據法向電流密度得出結果的準確性要高于根據電流密度與電場強度得出的結果。本文從電極間距參數最大值與平均值的分布中發現,電流密度與電場強度的變化趨勢一致,且最佳電極間距為 35.2~67.2 mm,而法向電流密度的變化趨勢與其略有不同,最佳電極間距為 64.0~67.2 mm,此間距包含在電流密度與電場強度作為評價參數時的結果內,這也進一步證實了法向電流密度下的結果更加精確。同時,當電極間距不斷增大,聚焦性呈先增大后減小的趨勢變化。我們認為引起此變化的原因是在一定電極間距范圍內兩電極產生的電場重疊,而隨電極間距增大,電場區域逐漸分離,因此出現參數最大值先增大后減小的現象。此外,隨著電極間距的不斷增大,兩電極逐漸“主導”兩個大腦半球,電場線也趨向于整個大腦,電極附近處刺激效果明顯和電極遠離處無刺激影響的“兩極分化”消失,因此參數平均值平穩增長。

4 結論

本文基于真實頭模型進行 tDCS 下的電場計算和電極模擬,比較了不同電流強度、電極形狀和面積以及電極間距參數下大腦電場分布特性。研究發現,大腦電流密度、電場強度和法向電流密度值與外加電流強度呈線性關系,且隨著電流強度不斷增大,聚焦性增強;四邊形電極比圓形電極更有利于大腦產生好的聚焦性,因此相較于圓形電極應首選四邊形電極;隨著電極面積的增大,聚焦性減弱;隨著電極間距的增加,聚焦性呈先增強后減弱的趨勢,最佳電極間距為 64.0~67.2 mm。本文可為 tDCS 的參數選取提供參考。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

近年來,經顱直流電刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)已成為神經科學領域應用最廣泛的無創腦刺激方法之一[1]。該方法通過在頭皮表面放置電極并施加低直流電(通常電流強度范圍為 0.1~2.0 mA)調節皮層興奮性水平[2-3],以達到增強特定腦區認知功能的目的[4-6]。tDCS 以其無創、安全、經濟的突出優點,在腦損傷修復、認知與情緒調控等領域得到了廣泛應用和發展[7-8]。然而目前 tDCS 刺激參數的選取尚缺乏統一標準,臨床電刺激參數的選擇多為經驗指導[9],依靠醫生的主觀評估,缺乏系統的參數選取方案。

電刺激參數主要包括電流強度、電極形狀和面積以及電極間距等[10]。通過查閱文獻發現,不同研究及臨床應用的 tDCS 參數選擇呈現多樣性,且作用效應也不統一。在認知方面,以工作記憶為例,2016 年,Gozenman 等[11]在使用電流強度 1.5 mA、35 cm2 四邊形電極的 tDCS 刺激后,發現被試者的工作記憶表現得到增強;2017 年,Talsma 等[12]在使用電流強度 1.0 mA、35 cm2 圓形電極的 tDCS 刺激后,發現與偽刺激組相比,真刺激組的工作記憶性能顯著增強,且持續長達 24 h;然而,2018 年 Westwood 等[13]發現電流強度 1.5 mA、25 cm2 四邊形電極的 tDCS 對被試的工作記憶沒有系統性效應;2019 年,Nikolin 等[14]也在使用 2.0 mA、3.14 cm2 圓形電極的 tDCS 后,發現被試者的工作記憶沒有得到顯著調節,提出需進一步評估不同參數,從而確定 tDCS 的最佳刺激參數。

由于刺激參數缺乏統一標準,不利于開展生物實驗,而計算機有限元仿真建模技術[15-16]的發展使得研究人員能夠預測 tDCS 誘導的電場分布[17-20],為刺激參數的優選提供了新途徑。本文針對電流強度、電極形狀和面積以及電極間距四個刺激參數,基于電場聚焦性和電流分流率兩個評價指標,以電流密度、電場強度、法向電流密度、有效刺激區域以及大腦分流率作為評價參數,運用有限元數值方法完成四層真實頭模型構建,并進行了 tDCS 作用下的電場計算和電極模擬。通過比較大腦電場分布、大腦分流效應及電場聚焦性變化,探討了 tDCS 的優選刺激參數,為制定合理的刺激方案提供一定的依據。

1 方法

1.1 真實頭模型建模

采用健康被試的計算機斷層掃描數據(computed tomography,CT)來構建四層真實頭模型。首先進行閾值分割,由于不同組織(頭皮、顱骨、腦脊液和大腦)具有不同的灰度值,因此閾值分割可以將組織與其周圍環境大致分開。隨后應用區域增長來尋找最大的連通簇,從而進一步將組織與其相鄰組織分開,但同時圖像的某些區域顯示為不連續或空。因此,接下來使用圖層勾畫方法,將空區域連接起來。通過對 CT 圖像重復相同的處理可以獲得不同組織的完整仿真模型,如圖 1 所示。由于腦脊液灰度值低(3~8),無法通過閾值分割法進行建模,因此在實際操作中,應用模型增長方法構建厚度為 1 mm 的腦脊液層。

圖1

模型構建過程圖

Figure1.

Steps of model construction

圖1

模型構建過程圖

Figure1.

Steps of model construction

對構建好的四層頭模型進行數值模擬計算,物理場設為電流模塊,對四層組織設置相應電學參數,具體電學參數如表 1 所示[21]。

1.2 邊界條件及求解

有限元模型進行計算前,需設定邊界條件。本模型的邊界條件為:求解域為四層真實頭模型和陰陽兩個電極,電極與頭模型頭皮接觸良好,陽極輸入安全直流電,陰極接 0 V 電勢。在電極間距一定時,電極放置遵循國際 10-20 系統,兩電極置于 C3 和 C4 處(電極間距為 64.0 mm)。在電極間距變化時,兩電極沿前后矢狀線對稱置于模型兩側。求解時,選擇穩態求解,利用線性求解器進行求解,相對誤差設置為 0.001。

1.3 評價指標和參數

本文基于四層真實頭模型,針對電流強度、電極形狀和面積以及電極間距四個刺激參數進行仿真計算,探索 tDCS 的優選刺激參數。具體評價指標分為聚焦性和電流分流率。聚焦性是指目標區域的電場分布程度,聚焦性越高越好[22]。電流分流率指電流流經不同區域時,每個區域所通過的電流比例[23]。通常,增加大腦的相對電流量才能促進皮質調節[24]。因此,本文基于上述兩個評價指標,采用電流密度、電場強度、法向電流密度和有效刺激區域四個參數來評價電場聚焦性,將大腦分流率作為電流分流率的評價參數,探索 tDCS 的優選刺激參數。

tDCS 的作用機制是改變神經元的靜息膜電位,而神經元具有很強的方向性[25],錐體細胞作為大腦皮層中的主要神經元,其排列方向垂直于皮層表面,因此法向電流密度  對神經元興奮性的影響更大,具體方程為[23]

對神經元興奮性的影響更大,具體方程為[23]

|

其中, 為垂直于組織的向量,

為垂直于組織的向量, 和

和  是引用相鄰子域的索引。

是引用相鄰子域的索引。

有效刺激區域是目標區域內超過有效電流密度值的范圍,有效刺激區域越小,聚焦性越強。有效電流密度為區域內最大電流密度  的

的  倍,記為

倍,記為  [26]。

[26]。

|

大腦分流率為流經大腦組織的電流  占總輸入電流

占總輸入電流  的比例,大腦區域的分流率

的比例,大腦區域的分流率  越高越好[23]。

越高越好[23]。

|

1.4 統計學方法

在電極形狀和面積的結果分析中,采用獨立樣本 t 檢驗對不同面積下四邊形電極和圓形電極刺激下的大腦表面電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值和平均值,以及大腦分流率進行統計學檢驗,確定電極形狀和面積的改變是否對上述評價參數有顯著影響。檢驗水準為 0.05。

2 結果

本文基于 CT 數據構建了四層真實頭模型,針對電流強度、電極形狀和面積以及電極間距四個刺激參數進行了仿真計算,研究了電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值與平均值,分析了不同參數下大腦電場分布的聚焦性、有效刺激區域以及大腦分流率。其中,參數最大值越大且平均值越小,聚焦性就越強。在分析過程中,以成人大腦最大安全電流密度 6 300 mA/m2 和最大安全電場強度 23 000 mV/m 作為安全標準[27]。

2.1 電流強度

采用 35 mm2 雙邊單對四邊形電極,陽極選用 0.25、0.50、0.75、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00 mA 刺激電流,陰極接 0 V 電勢,電極分別放置在 C3 和 C4 處(電極間距為 64.0 mm),研究了不同電流強度下的大腦電場分布特性。

2.1.1 電流密度和電場強度

對不同電流強度刺激下的大腦表面電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值和平均值進行計算,結果如圖 2 所示。從圖中可以看出,隨著電流強度增加,三個參數的最大值和平均值均呈增長趨勢,且與電流強度呈線性關系。由于當參數最大值越大且平均值越小時,聚焦性才越強,因此無法斷定聚焦性較好的電流強度。

圖2

不同輸入電流下大腦表面參數最大值和平均值

圖2

不同輸入電流下大腦表面參數最大值和平均值

a. 最大值;b. 平均值

Figure2. The maximum and average parameters on the surface of brain under different currents intensitiesa. the maximum value; b. the average value

2.1.2 有效刺激區域

對不同電流強度刺激下的大腦進行有效區域仿真,結果如圖 3 所示。從圖中可看出,隨著電流強度增加,大腦有效刺激區域減小,聚焦性增強。

圖3

不同輸入電流下大腦有效刺激區域(圖上數值為有效電流密度)

Figure3.

Effective stimulated regions of brain by different current intensities (the value above the figure is the effective current density)

圖3

不同輸入電流下大腦有效刺激區域(圖上數值為有效電流密度)

Figure3.

Effective stimulated regions of brain by different current intensities (the value above the figure is the effective current density)

2.1.3 大腦分流率

在不同電流強度刺激下,流經大腦組織的電流占總輸入電流的比例如圖 4 所示。從圖中可看出,大腦分流率不隨電流強度的變化發生明顯改變。因此,結合上述分析,電流強度越大,聚焦性越好,刺激效果越明顯。

圖4

不同輸入電流下大腦組織分流效應

Figure4.

The split ratio of brain under different current intensities

圖4

不同輸入電流下大腦組織分流效應

Figure4.

The split ratio of brain under different current intensities

2.2 電極形狀和面積

采用電流強度 2 mA,分別選取電極面積 15、25、35、49、63、81 mm2 的四邊形和圓形電極,電極分別放置在 C3 和 C4 處(電極間距為 64.0 mm),研究了不同形狀和面積電極刺激下的大腦電場分布特性。

2.2.1 電流密度和電場強度

對不同形狀和面積的電極刺激下的大腦表面電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值和平均值進行計算,結果如圖 5、圖 6 所示。從圖 5 與圖 6 可看出,在電極面積一定時,四邊形電極三個參數的最大值與平均值均高于圓形電極的相應數值,但經 t 檢驗后發現,不同形狀電極刺激下的電流密度和電場強度的最大值與平均值均未見明顯差異(P > 0.05),法向電流密度平均值差異也無統計學意義(P > 0.05),但法向電流密度最大值有明顯差異(P < 0.05)。也就是說,四邊形電極更有利于輸入電流作用于主要神經元,對大腦皮層的刺激更明顯。同時,隨著電極面積增大,相較于參數平均值較為平穩的變化趨勢,四邊形電極與圓形電極參數最大值的下降趨勢均較明顯。因此,聚焦性隨電極面積的增大而減弱。

圖5

不同形狀和面積電極刺激下大腦表面參數最大值

圖5

不同形狀和面積電極刺激下大腦表面參數最大值

a. 四邊形電極;b. 圓形電極

Figure5. The maximum parameters on the surface of brain with different shapes and areas of electrodesa. quadrilateral electrode; b. circular electrode

圖6

不同形狀和面積電極刺激下大腦表面參數平均值

圖6

不同形狀和面積電極刺激下大腦表面參數平均值

a. 四邊形電極;b. 圓形電極

Figure6. The average parameters on the surface of brain with different shapes and areas of electrodesa. quadrilateral electrode; b. circular electrode

2.2.2 有效刺激區域

對不同形狀和面積的電極刺激下的大腦進行有效區域仿真,結果如圖 7 所示。從圖中可看出,在電極面積一定時,四邊形電極作用下的大腦有效刺激區域更小,刺激范圍更集中,聚焦性更強。同時,隨著電極面積增加,四邊形電極與圓形電極的有效刺激區域均逐步增大,聚焦性降低。

圖7

不同形狀和面積電極刺激下大腦有效刺激區域(圖形上方數值為有效電流密度)

圖7

不同形狀和面積電極刺激下大腦有效刺激區域(圖形上方數值為有效電流密度)

a. 四邊形電極;b. 圓形電極

Figure7. Effective stimulated regions of brain with different shapes and areas of electrodes (the value above the figure is the effective current density)a. quadrilateral electrode; b. circular electrode

2.2.3 大腦分流率

在不同形狀和面積的電極刺激下,流經大腦組織的電流占總輸入電流的比例如圖 8 所示。從圖中可看出,電極面積一定時,四邊形電極刺激下的大腦分流率高于圓形電極刺激下的大腦分流率,但經 t 檢驗后發現差異沒有統計學意義(P>0.05)。同時,隨著電極面積增大,大腦分流率的變化趨勢較為平緩。因此,結合上述分析,我們發現雖然四邊形電極與圓形電極刺激后的一些參數未見明顯差異,但有效刺激區域集中且聚焦性更強的結果證明四邊形電極更有利于電流作用于大腦神經元,因此電極形狀首選四邊形。同時,大腦刺激聚焦性隨電極面積增大而減小。

圖8

不同形狀和面積電極刺激下大腦組織分流效應

Figure8.

The split ratio of brain with different shapes and areas of electrodes

圖8

不同形狀和面積電極刺激下大腦組織分流效應

Figure8.

The split ratio of brain with different shapes and areas of electrodes

2.3 電極間距

采用電流強度 2 mA,選取 35 mm2 四邊形電極,電極沿左顳點 T7 經中央點 Oz 與右顳點 T8 之間的連線對稱置于模型兩側,電極間距為 32~128 mm,步長為 1.6 mm,研究了不同電極間距刺激下的大腦電場分布特性。

2.3.1 電流密度和電場強度

對不同電極間距刺激下的大腦表面電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值和平均值進行計算,結果如圖 9 所示。從圖 9a 可以看出,隨著電極間距增大,三個參數的最大值均呈現先增大后減小再增大的趨勢。當電極間距為 35.2~67.2 mm 時,電流密度和電場強度的最大值遠大于其他間距下的數值,而法向電流密度的最大值只顯示于電極間距為 64.0~67.2 mm 時。從圖 9b 可以看出,隨著電極間距增大,參數的平均值均不斷增大。由于參數最大值越大且平均值越小時,聚焦性就越好,因此當評價參數為電流密度或電場強度時,最佳電極間距為 35.2~67.2 mm;當評價參數為法向電流密度時,最佳電極間距為 64.0~67.2 mm。

圖9

不同電極間距下大腦表面參數最大值和平均值

圖9

不同電極間距下大腦表面參數最大值和平均值

a. 最大值;b. 平均值。最佳電極間距由黃色圓點連接組成

Figure9. The maximum and average parameters on the surface of brain under different electrodes spacinga. the maximum value; b the average value. The optimal electrode spacing consists of yellow dots connected

2.3.2 有效刺激區域

二維有效刺激區域圖無法準確顯示不同電極間距刺激下的大腦有效刺激區域,因此本文采用三維大腦電場分布圖。對電極間距在 35.2、38.4、41.6、44.8、48.0、51.2、54.4、57.6、60.8、64.0、67.2、80.0、96.0、112.0、128.0 mm 時的大腦進行有限元仿真,其中 35.2~67.2 mm 是評價參數為電流密度和電場強度時的最佳間距,而 80.0~128 mm 是其他不在最佳間距范圍內的腦區電極間距,電場線分布如圖 10 所示。從圖中可看出,電場方向為陽極指向陰極,且隨著電極間距從 35.2 mm 增大至 67.2 mm,大腦電場線不斷增大但電場線分布不變;當電極間距繼續增大至 128.0 mm 時,大腦電場線先減小后增大但電場線分布不斷增大,局部刺激性減弱,整體刺激性升高。因此,隨著電極間距增大至 67.2 mm,大腦主要刺激范圍不發生改變;隨著電極間距繼續增大至 128.0 mm,聚焦性減弱。

圖10

不同電極間距下大腦電場分布

Figure10.

The brain electric field under different electrodes spacing

圖10

不同電極間距下大腦電場分布

Figure10.

The brain electric field under different electrodes spacing

2.3.3 大腦分流率

在不同電極間距刺激下,流經大腦組織的電流占總輸入電流的比例如圖 11 所示。從圖中可看出,電極間距越大,大腦接受的刺激越強。因此結合上述結果,相比 35.2~67.2 mm,64.0~67.2 mm 的電極間距更有利于大腦刺激。

圖11

不同電極間距下大腦組織分流效應

Figure11.

The split ratio of brain under different electrodes spacing

圖11

不同電極間距下大腦組織分流效應

Figure11.

The split ratio of brain under different electrodes spacing

3 討論

當前有關 tDCS 研究中的參數選擇多根據以往經驗,尚缺乏統一標準。本文通過構建四層真實頭模型,對電流強度、電極形狀和面積以及電極間距四個刺激參數發生變化時的大腦進行有限元仿真,根據大腦電流密度、電場強度和法向電流密度的最大值與平均值的變化,結合大腦有效刺激區域以及大腦分流率兩個評價參數,分析了不同參數下大腦電場分布的聚焦性和分流率,探討了 tDCS 的優選刺激參數。

有研究表明,tDCS 誘導產生的神經元活動的變化主要是由體細胞極化驅動的,在一定范圍內,電流強度會影響突觸可塑性的大小[28]。本文發現,電流強度可顯著影響大腦電場分布,大腦聚焦性隨電流強度增大而增大。這一結果證實了之前研究中所提出的關于更大的電流強度導致突觸間連接增強的猜測[29]。

此外,本研究發現四邊形電極比圓形電極有利于大腦產生更好的聚焦性和大腦分流率。隨著電極面積增大,不同于圓形電極作用時參數平均值呈減小趨勢,四邊形電極作用下的參數平均值呈上升趨勢。我們認為此現象的原因是四邊形電極的外部形狀沒有圓形電極均勻,無法像圓形電極一樣產生均勻的電場數值,在其棱角與頭皮的接觸位置可能產生大于邊緣接觸位置的參數數值。同時,隨著電極面積增大,刺激電流被分散到更大的區域,大腦有效刺激區域增大,聚焦性減弱。

早期在人類中進行的神經生理學實驗證明 tDCS 的目標是調節神經元的興奮性[28],大腦皮層中的主要神經元垂直于皮層表面[25],也就是說根據法向電流密度得出結果的準確性要高于根據電流密度與電場強度得出的結果。本文從電極間距參數最大值與平均值的分布中發現,電流密度與電場強度的變化趨勢一致,且最佳電極間距為 35.2~67.2 mm,而法向電流密度的變化趨勢與其略有不同,最佳電極間距為 64.0~67.2 mm,此間距包含在電流密度與電場強度作為評價參數時的結果內,這也進一步證實了法向電流密度下的結果更加精確。同時,當電極間距不斷增大,聚焦性呈先增大后減小的趨勢變化。我們認為引起此變化的原因是在一定電極間距范圍內兩電極產生的電場重疊,而隨電極間距增大,電場區域逐漸分離,因此出現參數最大值先增大后減小的現象。此外,隨著電極間距的不斷增大,兩電極逐漸“主導”兩個大腦半球,電場線也趨向于整個大腦,電極附近處刺激效果明顯和電極遠離處無刺激影響的“兩極分化”消失,因此參數平均值平穩增長。

4 結論

本文基于真實頭模型進行 tDCS 下的電場計算和電極模擬,比較了不同電流強度、電極形狀和面積以及電極間距參數下大腦電場分布特性。研究發現,大腦電流密度、電場強度和法向電流密度值與外加電流強度呈線性關系,且隨著電流強度不斷增大,聚焦性增強;四邊形電極比圓形電極更有利于大腦產生好的聚焦性,因此相較于圓形電極應首選四邊形電極;隨著電極面積的增大,聚焦性減弱;隨著電極間距的增加,聚焦性呈先增強后減弱的趨勢,最佳電極間距為 64.0~67.2 mm。本文可為 tDCS 的參數選取提供參考。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。