經顱直流電刺激(tDCS)作為一種新興的非侵入性腦刺激技術,對腦卒中疾病的康復作用目前尚未明確。本文結合腦電圖(EEG)與復雜網絡分析方法研究了 tDCS 對腦卒中患者康復期腦功能網絡的影響。試驗采集了 31 名腦卒中患者康復期的靜息態 EEG 信號,其中 16 名患者作為試驗組施加真刺激,15 名患者作為對照組施加偽刺激。利用皮爾遜相關系數法計算 EEG 信號之間的相關系數,并構建了兩組受試者 tDCS 刺激前、后的腦功能網絡,分析對比了不同狀態下腦功能網絡的節點度、聚類系數、特征路徑長度、全局效率和“小世界”屬性 5 個特征參數。結果發現,tDCS 真刺激后腦卒中患者腦功能網絡的節點度、聚類系數、全局效率和“小世界”屬性顯著升高,特征路徑長度顯著降低,且差異具有統計學意義(P < 0.05)。該結果表明 tDCS 能夠改善腦卒中患者康復期的腦功能網絡,本研究可為 tDCS 應用于腦卒中康復治療提供理論和試驗依據。

引用本文: 劉蒙蒙, 徐桂芝, 于洪麗, 王春方, 孫長城, 郭磊. 經顱直流電刺激下腦卒中患者康復期腦功能網絡特性研究. 生物醫學工程學雜志, 2021, 38(3): 498-506, 511. doi: 10.7507/1001-5515.202010037 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

腦卒中是一種由于腦血管阻塞或突然破裂而導致大腦組織缺血并受到損傷的疾病,幸存患者中約四分之三有不同程度的傷殘,給患者家庭及社會造成了沉重的負擔[1]。傳統的腦卒中康復治療方法如運動想象、強制性運動、針灸等技術均具有一定局限性,因此探索一種新型且有效的腦卒中治療方法具有重要的臨床意義[2-3]。經顱直流電刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)是一種通過對指定腦區施加穩定、低強度直流電,調節該腦區神經元興奮性的無創性技術,具有易于操作、價格低廉、安全性高等優點[4-5]。目前,tDCS 對腦卒中的康復作用引起越來越多的關注,然而其作用效應和作用機制尚未明確。

Fregni 等[6]在 2005 年首次將 tDCS 應用到腦卒中患者的康復治療中,發現陽極 tDCS 興奮患側大腦半球和陰極 tDCS 抑制健側大腦半球都能夠促進腦卒中患者的運動功能恢復。Pavlova 等[7]對腦卒中患者大腦初級運動區(primary motor cortex,M1)進行陽極 tDCS,通過杰布森-泰勒(Jebsen-Taylor)手功能量表評定發現患者運動功能有明顯改善,而偽刺激組無顯著變化。另一方面,也有部分研究認為 tDCS 對腦卒中患者康復期治療無顯著效果[8]。Di Lazzaro 等[9]研究雙側 tDCS 對急性卒中患者運動功能恢復的作用效應,通過行為學分析發現,tDCS 對急性腦卒中患者運動功能沒有明顯改善。Tedesco 等[10]通過薈萃(meta)分析方法,分析了陽極、陰極、雙極 tDCS 等治療參數變化對上肢功能損害及活動指標的影響,發現并無明顯改善。

目前評估 tDCS 療效的方法主要是臨床量表及運動誘發電位等有限的神經電生理指標,尚需結合神經電生理、功能影像學等技術方法,如正電子發射計算機斷層掃描(positron emission tomography,PET)、功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)、腦電圖(electroencephalogram,EEG)等成像技術,進一步觀察大腦皮層的興奮性變化,深入分析其作用機制,進而全面評估患者的功能恢復情況等。其中 EEG 信號監測具有成本低、時間分辨率高等優點,可以實時、動態觀察腦功能變化情況,同時多導 EEG 技術在很大程度上彌補了原來空間分辨率不足的缺點[11]。

人的大腦是由許多不同腦功能區組成的復雜網絡,人腦的正常運轉需要不同腦區協同合作完成信息的傳輸[12]。有研究發現,人在感知和識別物體時,相關的腦部區域會發生同步化的神經放電現象,從相應區域所獲取的 EEG 信號也表現為同步性增強,進而有學者引入了腦復雜網絡的概念。腦復雜網絡可分為基于解剖學的結構性網絡、描述大腦神經元或腦區之間動態活動的腦功能網絡以及強調節點之間信息流向的因效網絡[13]。其中,腦功能網絡是不同神經元集群在時間關系上的相關性和功能活動的直觀描述。Friston[14]在 1994 年開展的 fMRI 研究中首次提出了腦功能連接的定義。Foresta 等[15]曾利用 EEG 分析阿爾茲海默癥患者的腦功能網絡,發現其腦功能網絡“小世界”屬性較正常人顯著減弱。

本文通過采集腦卒中患者 tDCS 真、偽刺激前后靜息狀態下的 EEG 信號,利用復雜網絡理論構建受試者的腦功能網絡,并且分析了節點度、聚類系數、特征路徑長度、全局效率和“小世界”屬性 5 個特征參數,來探究 tDCS 對腦卒中患者康復期腦功能網絡的作用效應,進而為 tDCS 應用于腦卒中患者康復治療提供一定的參考價值。

1 試驗內容與處理方法

1.1 試驗對象

試驗共招募了 31 名腦卒中患者,其中試驗組 16 名(施加 tDCS 真刺激),對照組 15 名(施加 tDCS 偽刺激)。受試者納入標準:① 首次患病,并經過頭顱計算機斷層掃描(computed tomography,CT)或磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)檢查明確;② 生理體征參數穩定,患病時間為 1~3 個月;③ 具有一定的認知及語言能力,能配合試驗操作。排除標準:① 有腦外傷疾病、癲癇病或者器質性腦損傷病史;② 有精神類疾病或病史;③ 身上攜帶植入性電子裝置(如心臟起搏器);④ 卒中后抑郁者。本試驗方案經過河北工業大學生物醫學倫理委員會審查通過。試驗受試者來自天津市人民醫院,均自愿參加試驗并簽訂了知情同意書。

兩組受試者年齡、性別、病程經統計學檢驗差異不具有統計學意義(P > 0.05)。

1.2 試驗設備及參數選擇

通過查閱文獻[16-17]確定本試驗刺激參數。試驗采用電刺激儀(DC-STIMULATOR PLUS,Neuroconn,德國),刺激模式為雙極刺激,陽極刺激大腦患病側的初級運動區(primary motor cortex,M1),陰極刺激大腦健側相同腦區。為減小 tDCS 刺激對 EEG 數據的干擾,選用表面積為 2.6 × 2.6 cm2 的電極片,刺激電流為 0.2 mA,電流密度為 0.029 58 mA/cm2,刺激時間為 20 min,刺激淡入、淡出時間為 30 s。EEG 采集設備采用 32 導無線 EEG 采集系統(Neuracle,中國),試驗過程中要求電極阻抗小于 10 kΩ,以 CPz 作為參考電極,采樣頻率 250 Hz,共采集 30 導 EEG 數據。

1.3 試驗方法

兩組受試者在接受臨床康復治療的基礎上,試驗組接受 tDCS 真刺激,對照組接受 tDCS 偽刺激。偽刺激模式具體施行情況為:首先進行 40 s 真刺激,然后設備自動斷開電流輸出并保持其他條件不變。試驗環境為:光線弱、安靜、無電磁干擾;試驗全程要求受試者保持無劇烈肢體動作。

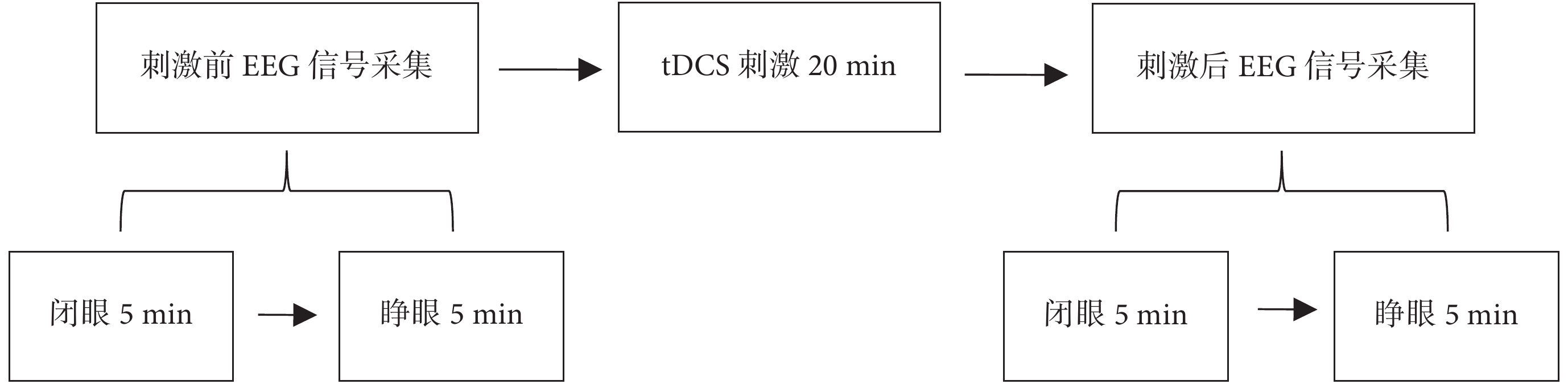

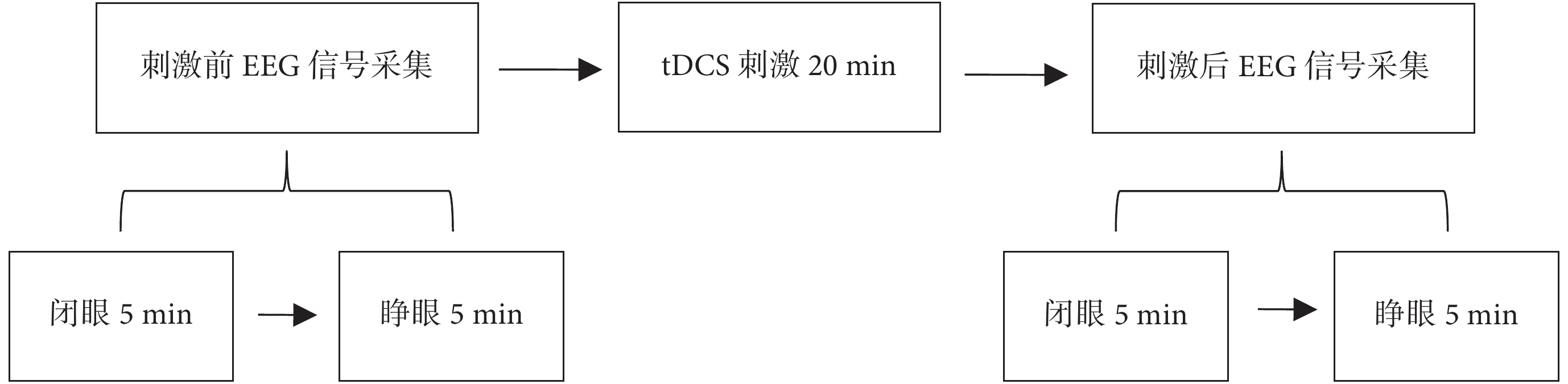

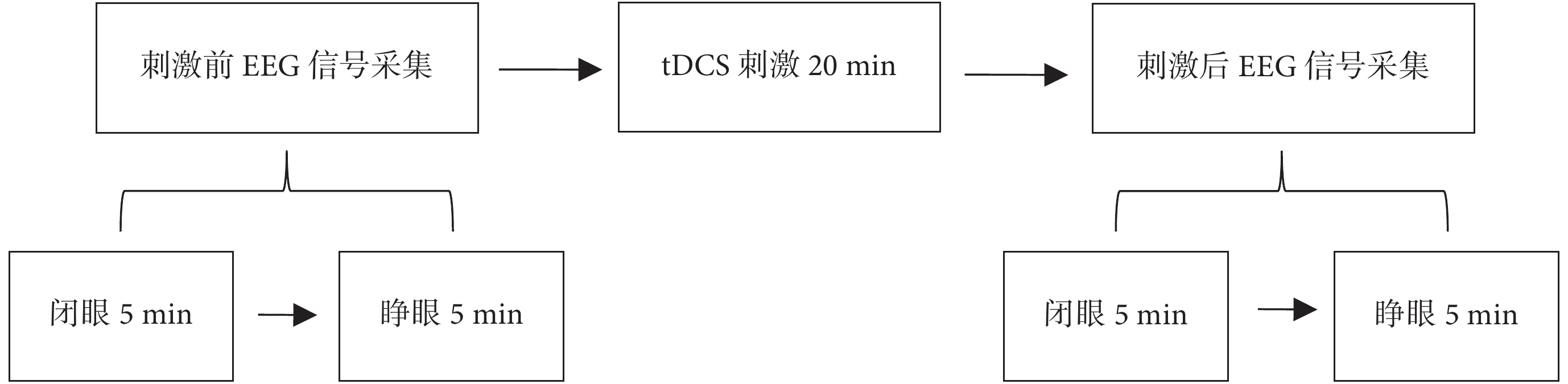

試驗流程圖如圖 1 所示,在 tDCS 刺激前,采集受試者 10 min(閉眼 5 min,睜眼 5 min)靜息態的 EEG 信號,然后對受試者進行 20 min 的 tDCS,再采集受試者 tDCS 刺激后 10 min(閉眼 5 min,睜眼 5 min)靜息態的 EEG 信號。

圖1

試驗流程圖

Figure1.

Flow chart of experiment

圖1

試驗流程圖

Figure1.

Flow chart of experiment

根據課題組前期數據處理結果,初步發現閉眼狀態下 EEG 信號特征優于睜眼狀態,因此本文數據分析選取 tDCS 真刺激和偽刺激的刺激前閉眼 5 min、刺激后閉眼 5 min 數據。預處理過程主要包含匹配電極、去壞電極、濾波(0.5~40 Hz)、重參考(選擇平均參考)及獨立成分分析(independent component analysis,ICA)除掉干擾信號、去偽跡等。

1.4 腦電數據分析方法

1.4.1 腦功能網絡構建

EEG 數據預處理完成后計算互相關系數。本文采用皮爾遜相關系數法,其定義如式(1)所示:

|

其中, 代表協方差,如式(2)所示:

代表協方差,如式(2)所示:

|

σX 和 σY 代表標準差,如式(3)、式(4)所示:

|

|

上述式中,E[X]、E[Y]、E[XY]為相應的數學期望,xi 和 yi 為對應導聯的時間序列值,μx 和 μy 為對應導聯的時間序列值平均數,N 為總時間序列數。

選取合適閾值求二值矩陣,閾值選取遵循以下兩大原則[18-19]:① 保證腦功能網絡的完整性,使其沒有孤立節點或孤立部分,選取最大可能閾值;② 所構建腦功能網絡具有小世界屬性。確定閾值之后,兩導聯的互相關系數大于閾值,則表明兩導聯之間存在正相關性,設為 1;反之則表明兩導聯之間不存在正相關性,設為 0;最后得到一個表征各導聯之間是否存在正相關性的二值矩陣(不考慮導聯自相關特性),構建腦功能網絡圖并分析腦功能網絡節點度、聚類系數、特征路徑長度、全局效率和“小世界”屬性 5 個特征參數。

1.4.2 節點度

度是復雜網絡節點的屬性中最簡單但也是最重要的性質。一個節點 i 的度 ki 表示與它相連的節點的數目,一個節點的度越大就意味著和它相連接的節點越多,這個節點在網絡中的影響也越大[20]。節點 i 的度 ki 定義如式(5)所示:

|

其中,aij 為二值矩陣中對應的元素,N 為總節點數目。

1.4.3 聚類系數

聚類系數常用來描述網絡中節點的密集程度,節點 i 的聚類系數表示它的所有鄰近節點之間當前存在的邊數與所有鄰近節點之間能夠存在的最多邊數之比,聚類系數越大表示網絡中該節點局部連接越緊密[21]。節點 i 的聚類系數 Ci 如式(6)所示:

|

其中,Ei 表示節點 i 所有鄰近節點之間當前存在的邊數, 表示節點 i 所有鄰近節點之間能夠存在的最多邊數,ki 表示與節點 i 相連的節點個數。

表示節點 i 所有鄰近節點之間能夠存在的最多邊數,ki 表示與節點 i 相連的節點個數。

1.4.4 特征路徑長度

特征路徑長度是衡量網絡信息傳輸快慢的重要參數。在網絡中,連接節點 i 和 j 所經過的最少邊數就是這兩個節點的最短路徑長度。網絡中所有節點的最短路徑長度求平均就是特征路徑長度,特征路徑長度越短,表明網絡信息傳輸速度越快[22]。其計算公式如式(7)所示:

|

其中,N 為網絡總節點數目,dij 為節點 i 和 j 之間的最短路徑長度。

1.4.5 全局效率

全局效率是衡量網絡中信息傳輸效率的重要參數。網絡中所有節點的最短路徑長度倒數的平均值就是網絡的全局效率,全局效率越高說明信息傳輸效率越高[23]。其計算公式如式(8)所示:

|

其中,N 為總節點數目,dij 為節點 i 和 j 之間的最短路徑長度。

1.4.6 “小世界”屬性

Watts 等[24]提出具有較大聚類系數和較短特征路徑長度的網絡為“小世界”網絡。定義參數 σ 來衡量網絡的“小世界”屬性,當 σ 值大于 1 時,說明網絡具有“小世界”屬性,σ 值越大,小世界屬性越強,網絡信息在全局和局部的傳輸效率越高。參數 σ 的計算公式如式(9)所示:

|

其中,C 和 L 表示所構建網絡的平均聚類系數和特征路徑長度,Cr 和 Lr 表示隨機網絡的平均聚類系數和特征路徑長度,隨機網絡的節點數目和連接邊數與所構建網絡相同。

2 結果及分析

2.1 腦網絡構建

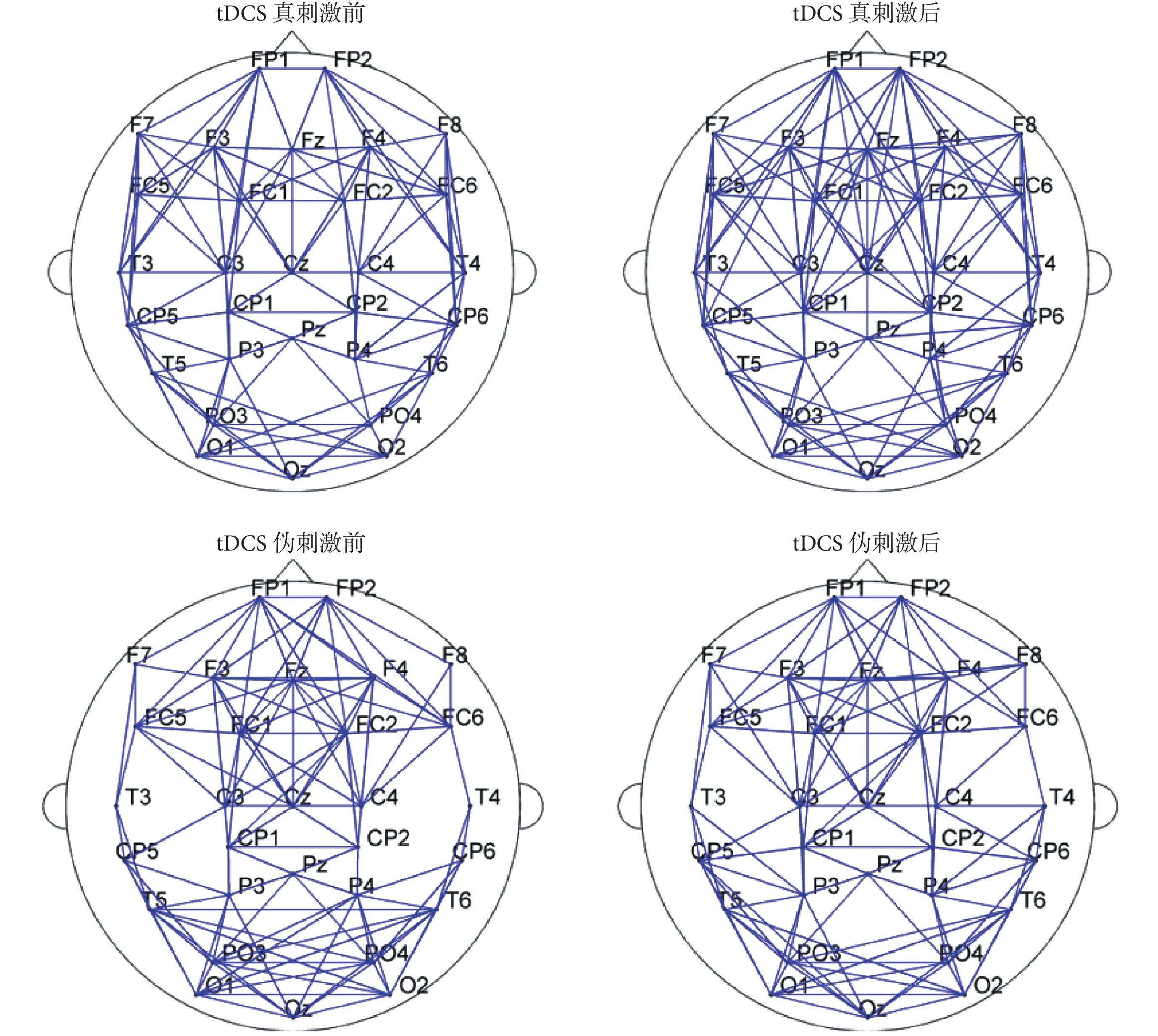

計算每位受試者刺激前、后 30 個導聯之間的正相關系數,并求平均值。二值化閾值的選取同時滿足每個受試者腦功能網絡和平均腦功能網絡沒有孤立節點或孤立部分,且具有“小世界”屬性,本研究中閾值選為 0.27。

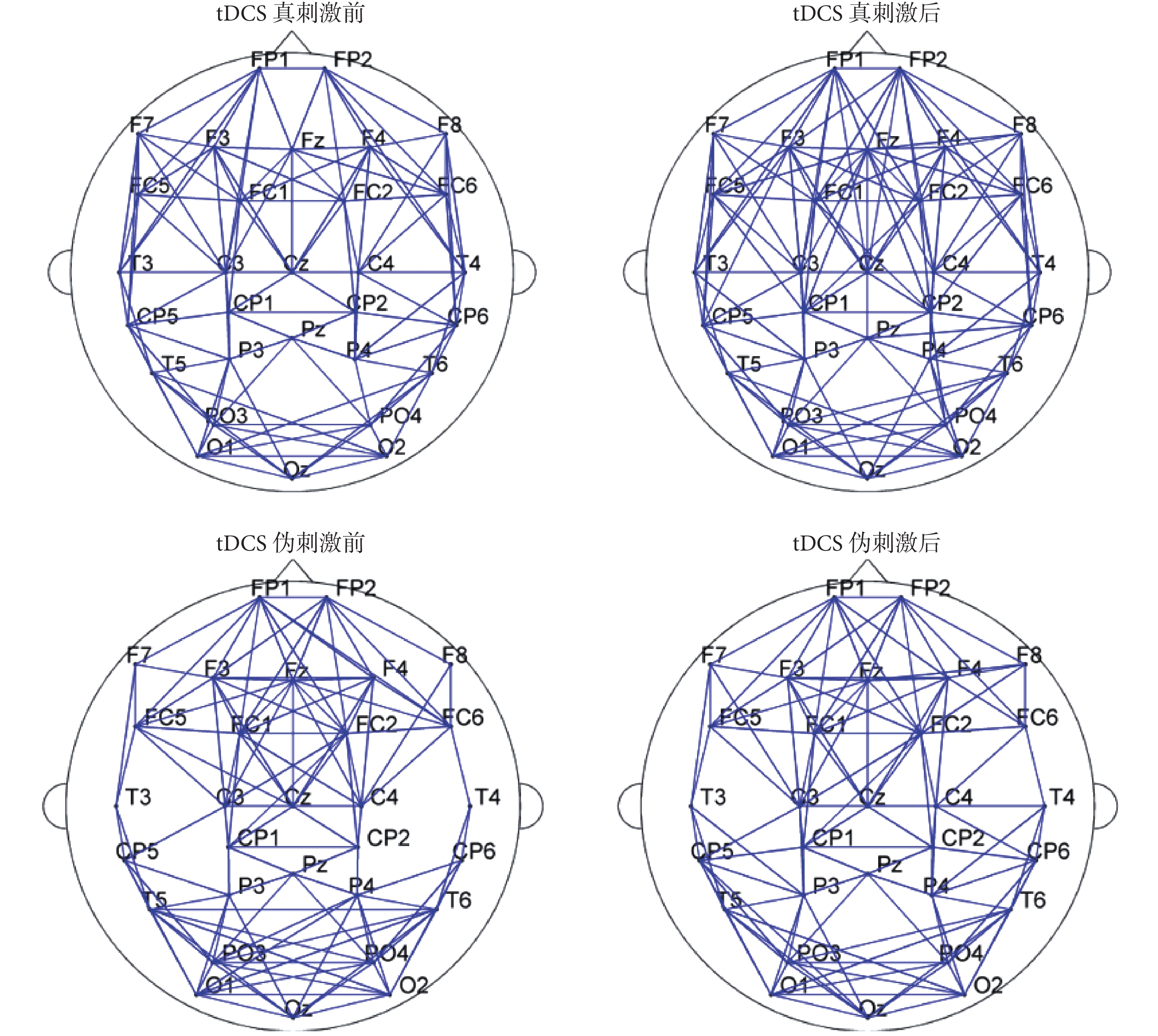

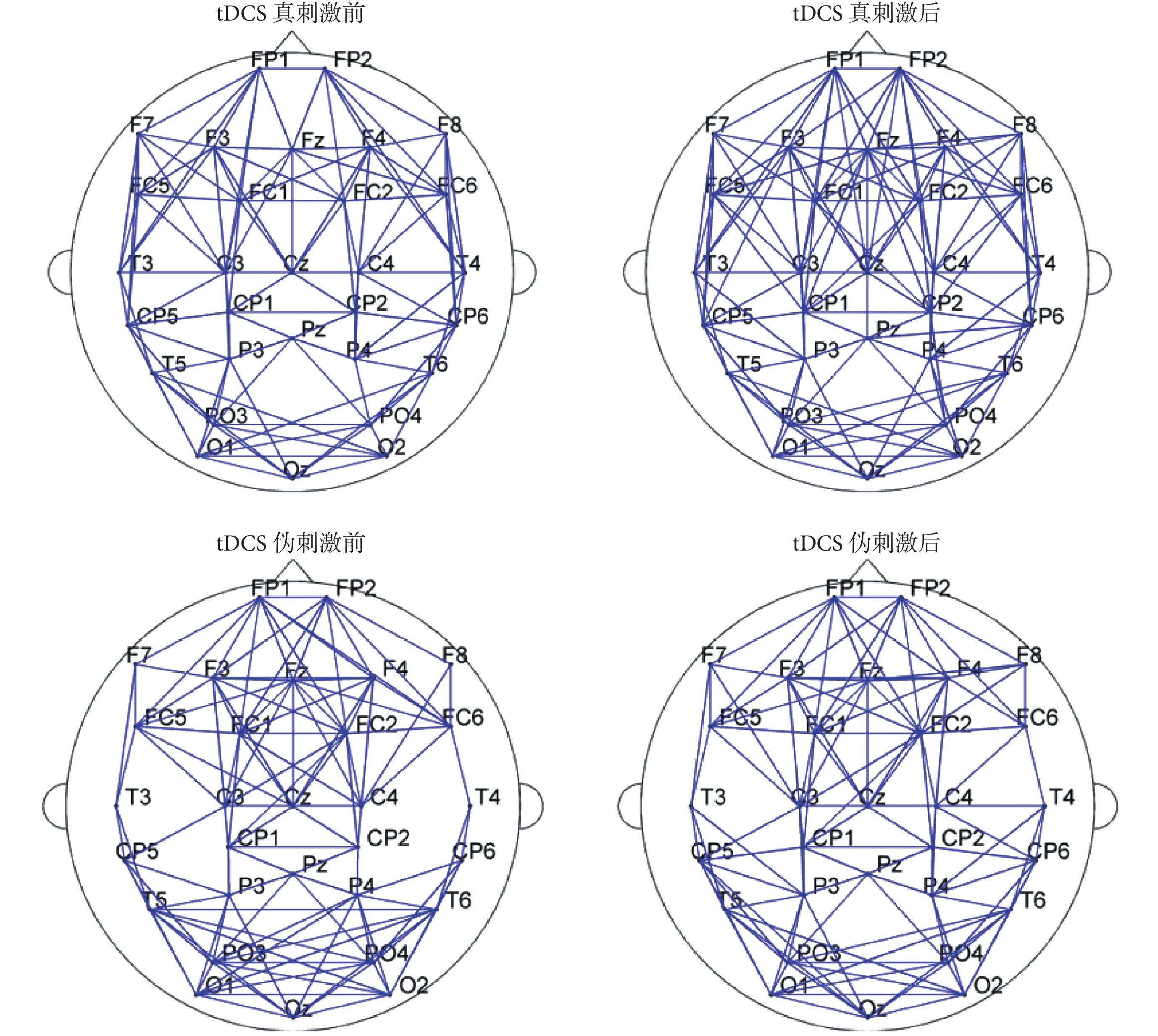

最后構建平均腦功能網絡,當互相關系數大于閾值時,兩個導聯之間存在連接,否則沒有連接。兩組受試者刺激前、后的平均腦功能網絡如圖 2 所示。對比刺激前、后腦功能網絡,可以看出真刺激后受試者的大腦額葉區相關性增強,而偽刺激前、后腦功能網絡沒有明顯變化。

圖2

刺激前、后腦網絡連接對比結果

Figure2.

The comparison of brain network connections before and after stimulation

圖2

刺激前、后腦網絡連接對比結果

Figure2.

The comparison of brain network connections before and after stimulation

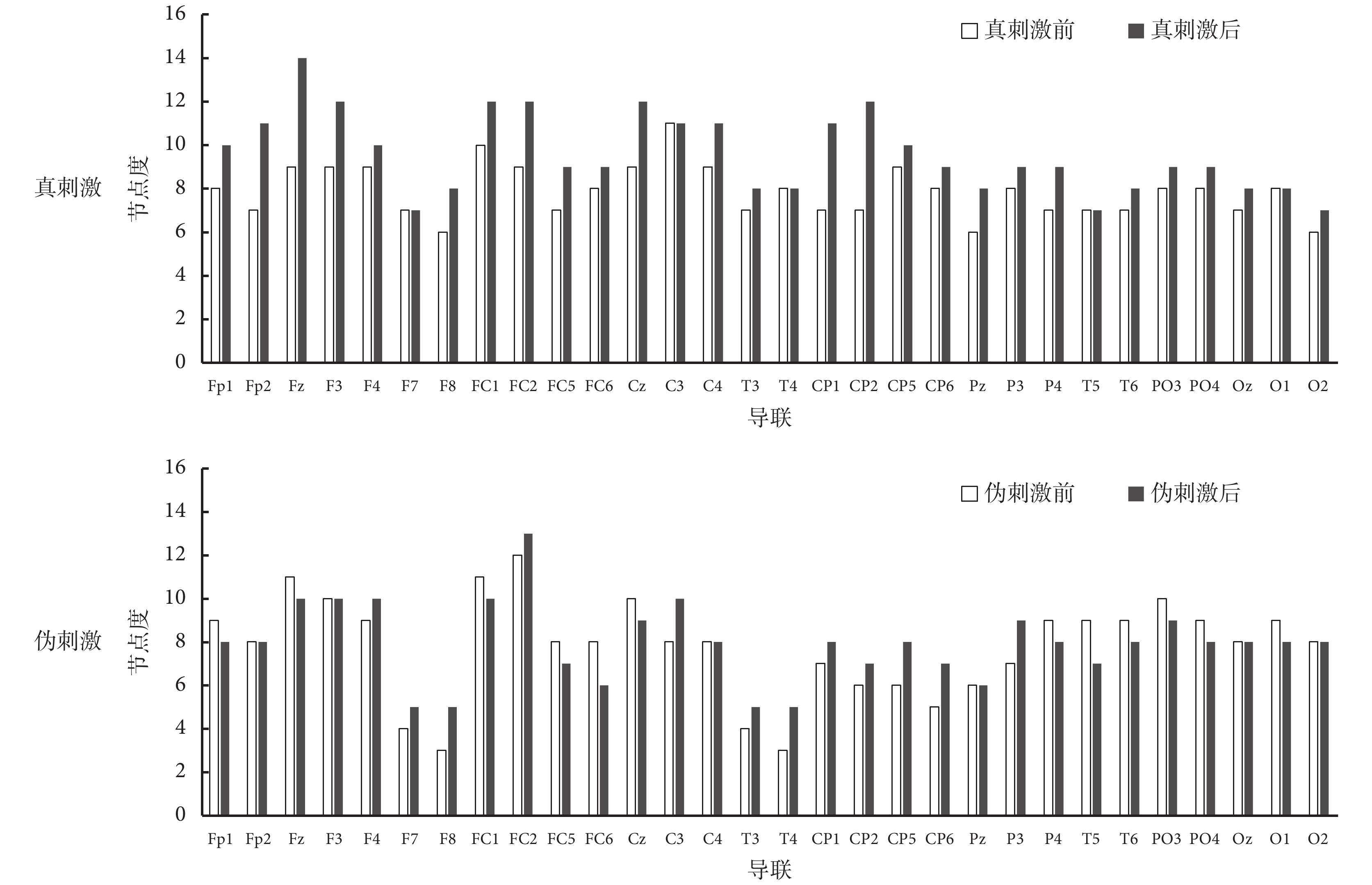

2.2 節點度

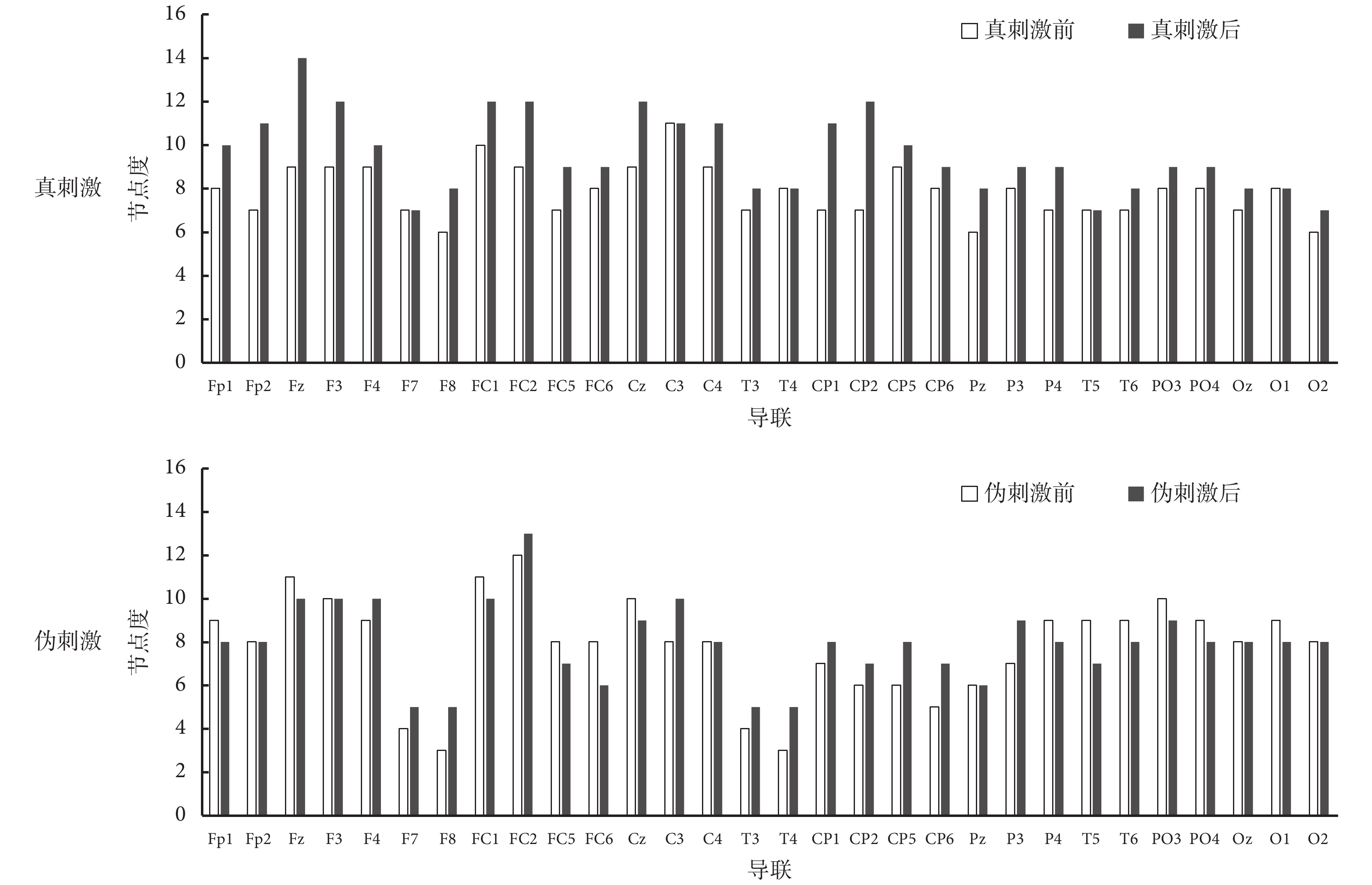

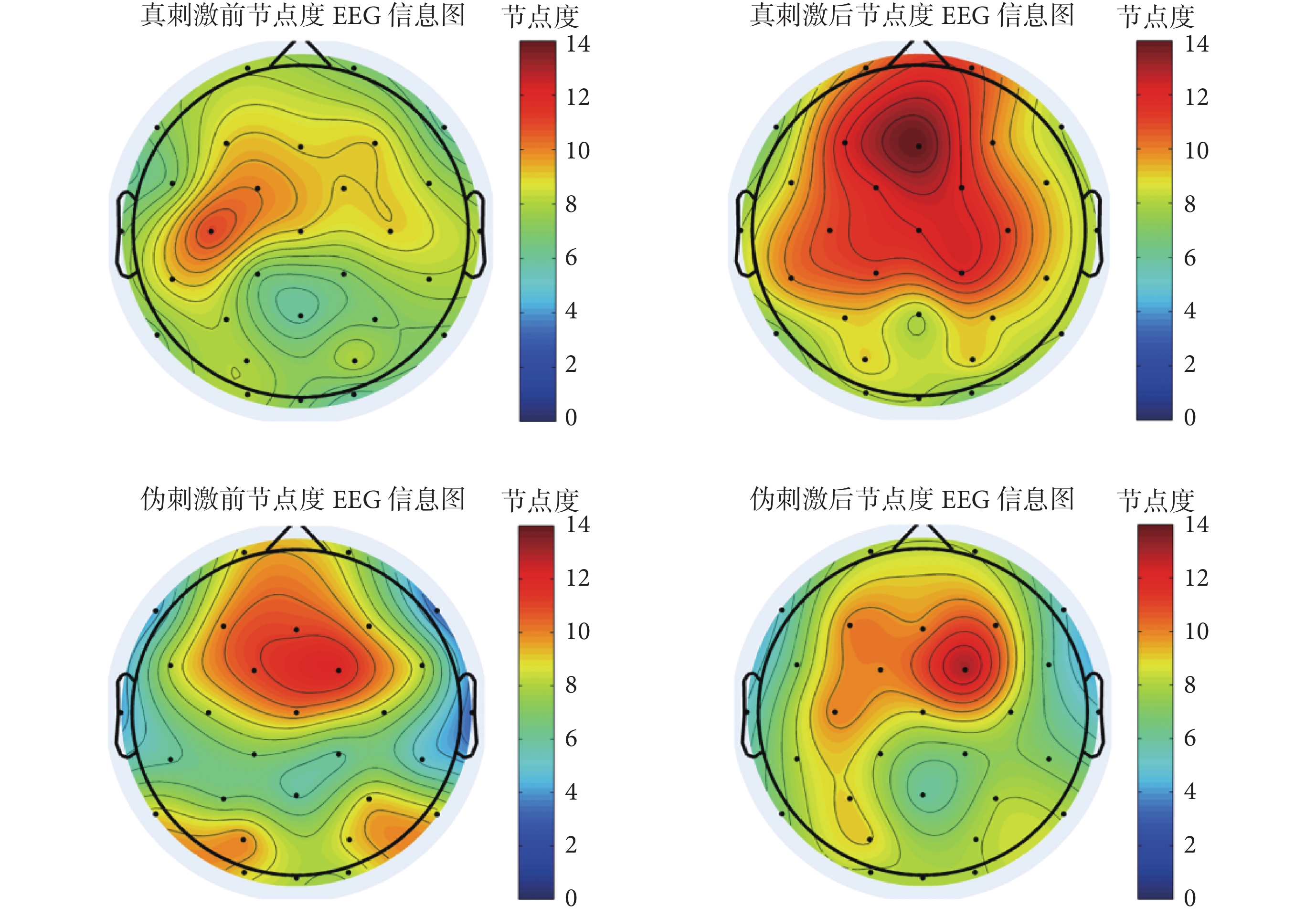

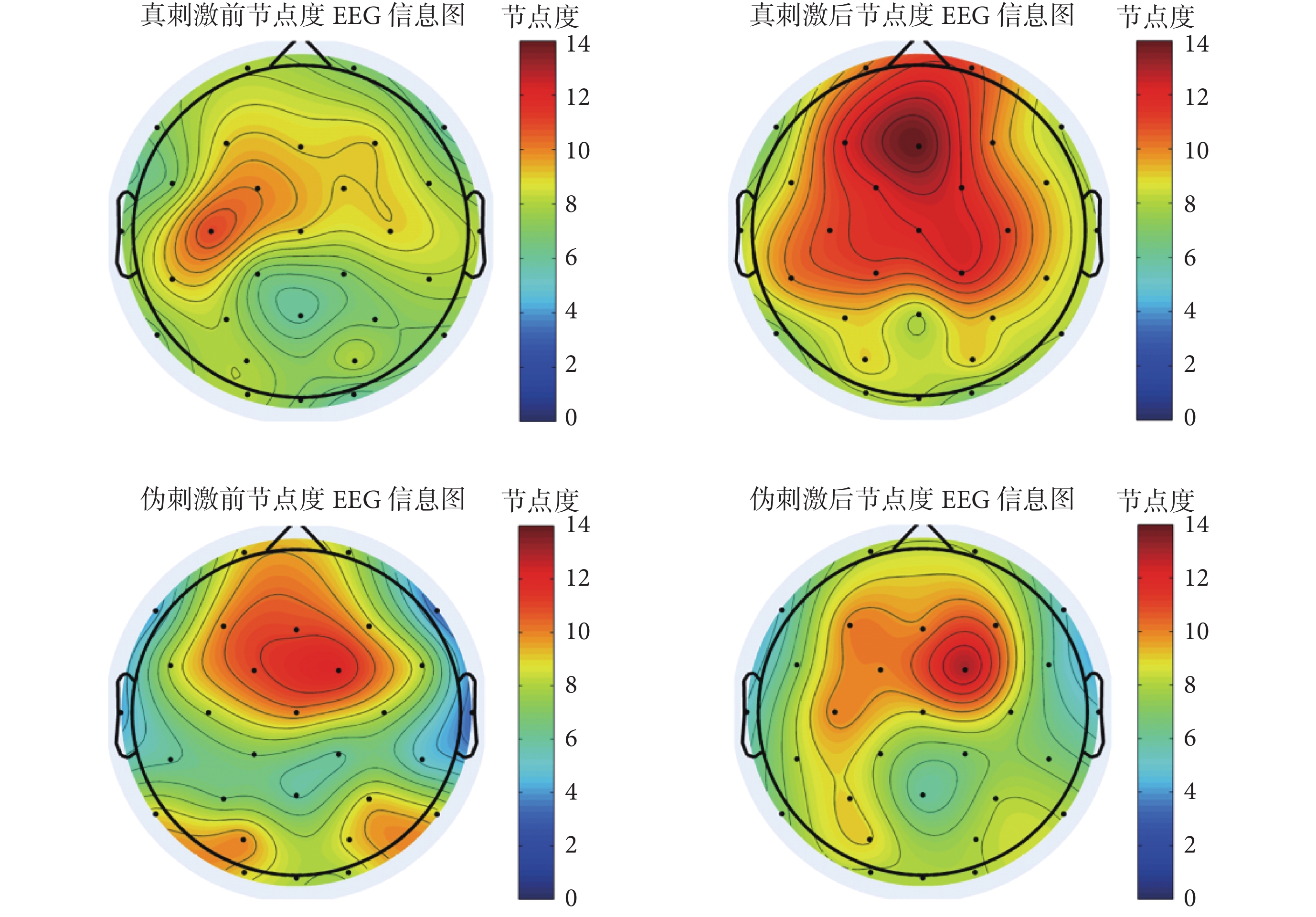

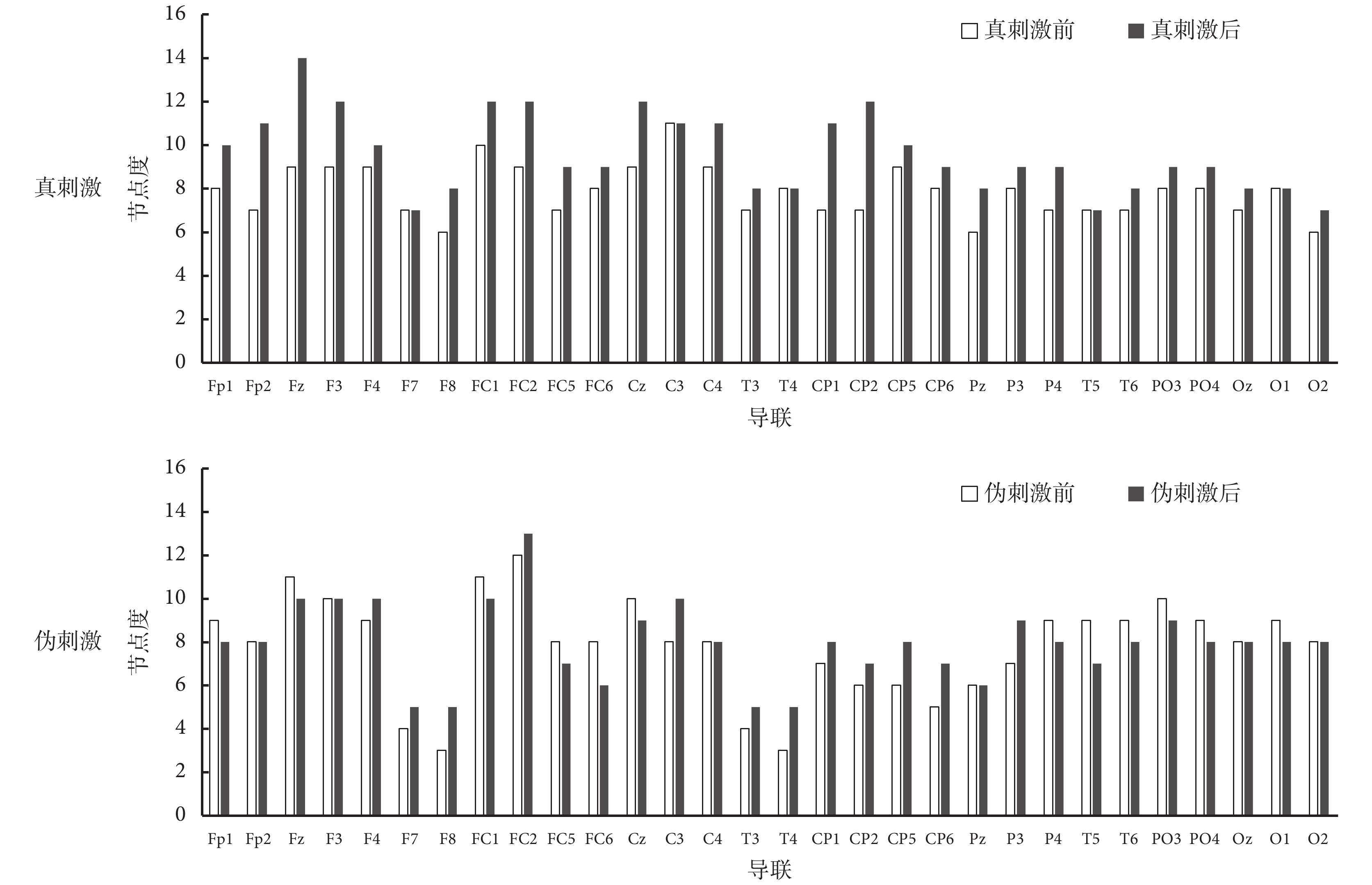

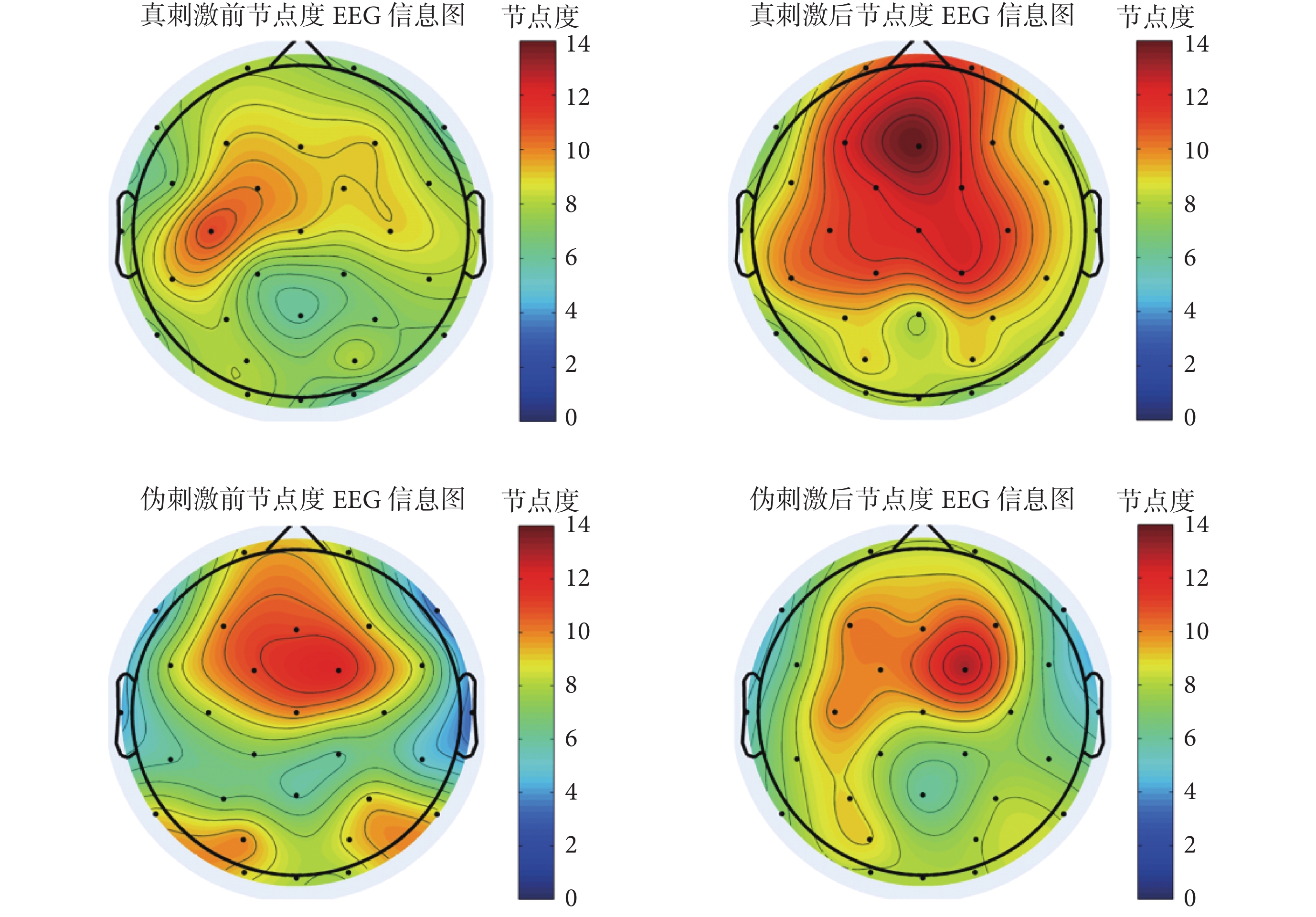

基于所構建腦功能網絡,計算每個節點的度值。真、偽刺激前后腦功能網絡的節點度如圖 3 所示。繪制刺激前、后節點度 EEG 信息圖如圖 4 所示,由圖 4 可以看出真刺激后受試者腦功能網絡節點度增大在額葉和頂葉尤為明顯。

圖3

刺激前、后腦網絡的節點度對比

Figure3.

The comparison of node degree in brain network before and after stimulation

圖3

刺激前、后腦網絡的節點度對比

Figure3.

The comparison of node degree in brain network before and after stimulation

圖4

刺激前、后節點度 EEG 信息圖

Figure4.

Node degree of EEG information diagram before and after stimulation

圖4

刺激前、后節點度 EEG 信息圖

Figure4.

Node degree of EEG information diagram before and after stimulation

計算兩組受試者刺激前、后腦功能網絡所有導聯節點度的均值,結果如表 1 所示。計算結果表明,試驗組刺激后受試者腦功能網絡節點度增大,經配對樣本 t 檢驗,差異具有統計學意義(P < 0.05),而對照組刺激前、后節點度變化經配對樣本 t 檢驗,差異不具有統計學意義(P > 0.05)。經獨立樣本 t 檢驗,試驗組和對照組刺激前腦功能網絡的節點度差異不具有統計學意義(P > 0.05),說明兩組不同受試者不影響試驗分析結果。以上分析表明 tDCS 真刺激能夠增加腦卒中患者的腦功能網絡連接邊數,使腦功能網絡的整體連接性增強。

)

Table1.

Calculation results of node degree before and after stimulation (

)

Table1.

Calculation results of node degree before and after stimulation ( )

)

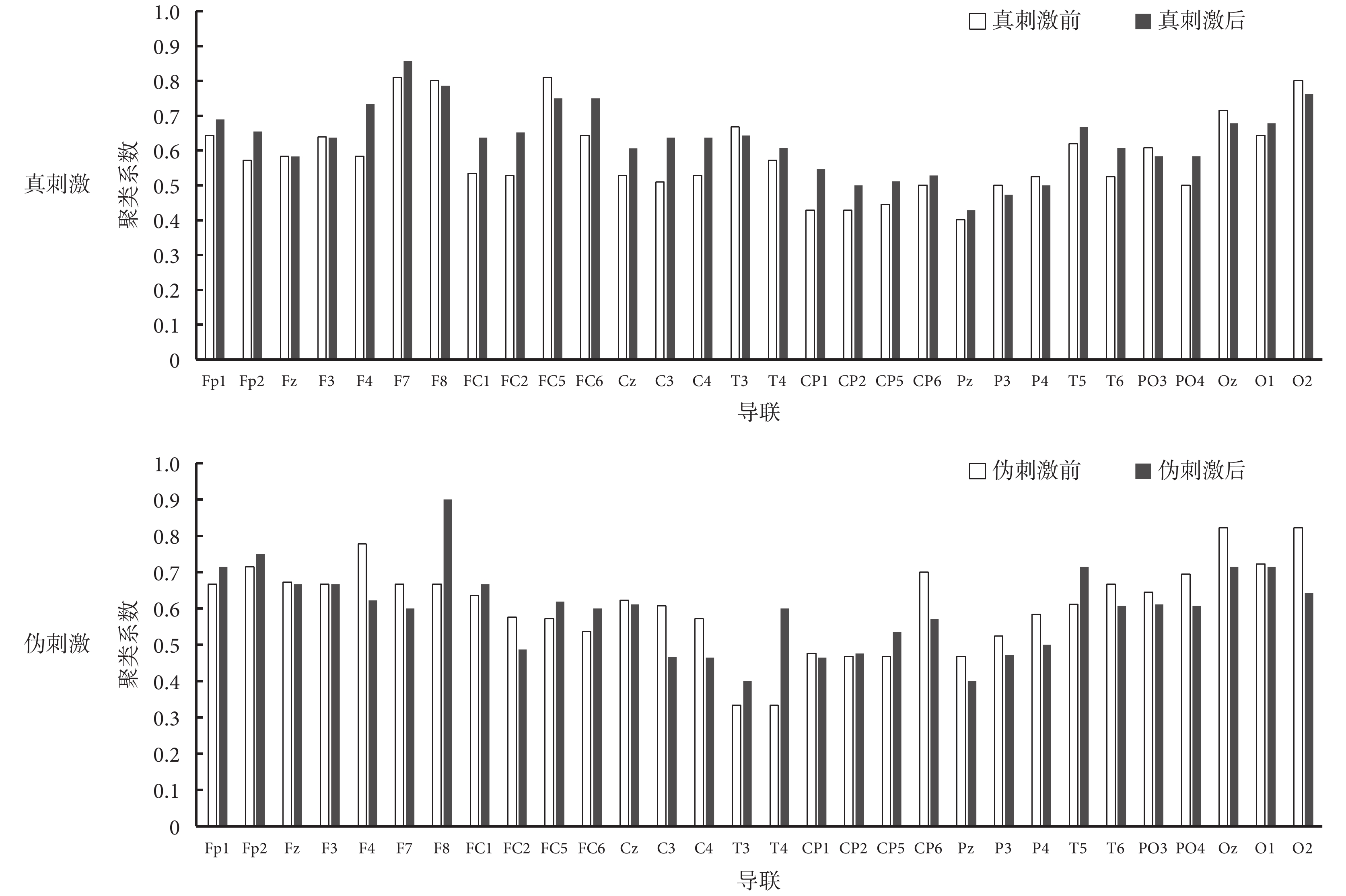

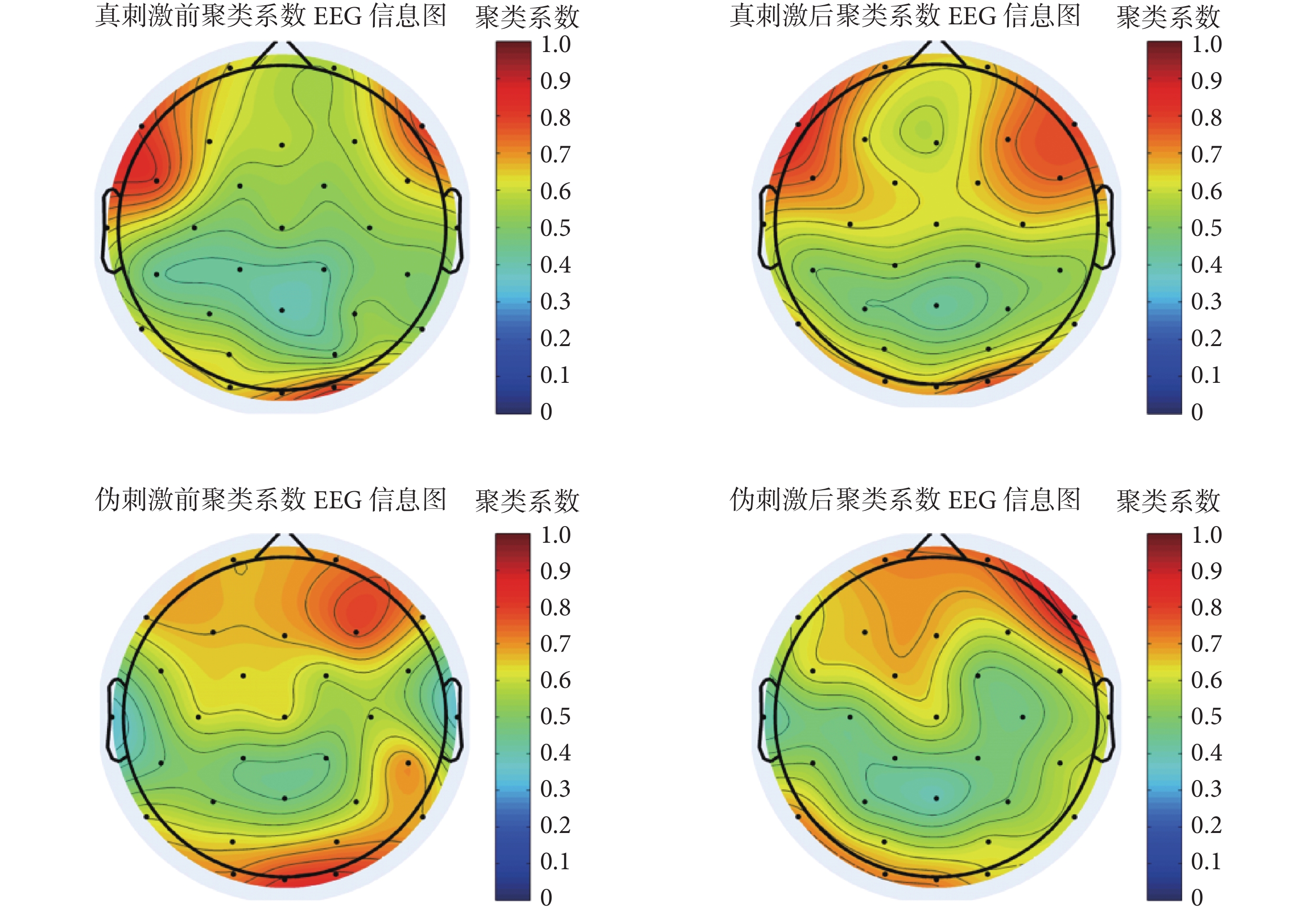

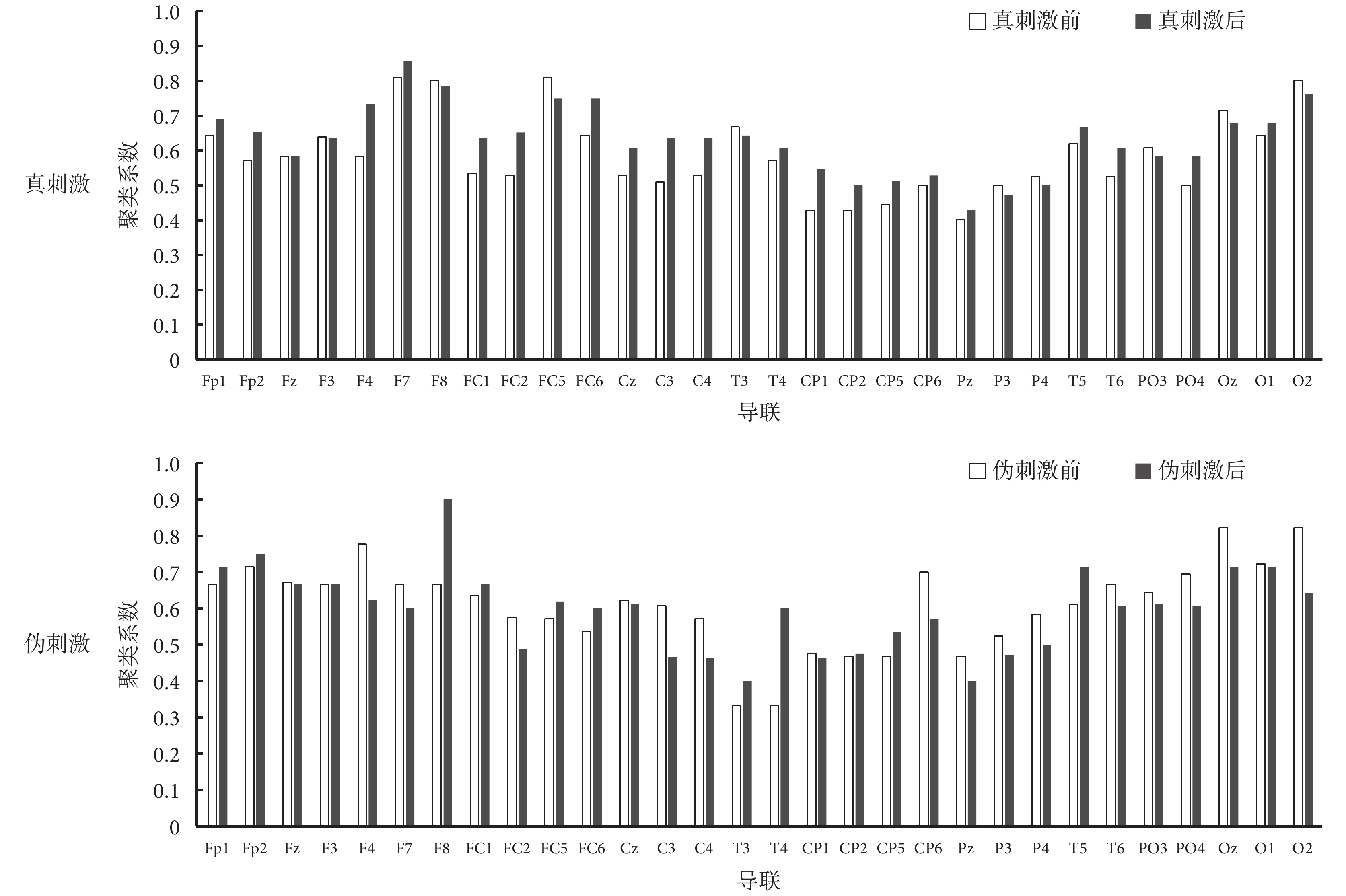

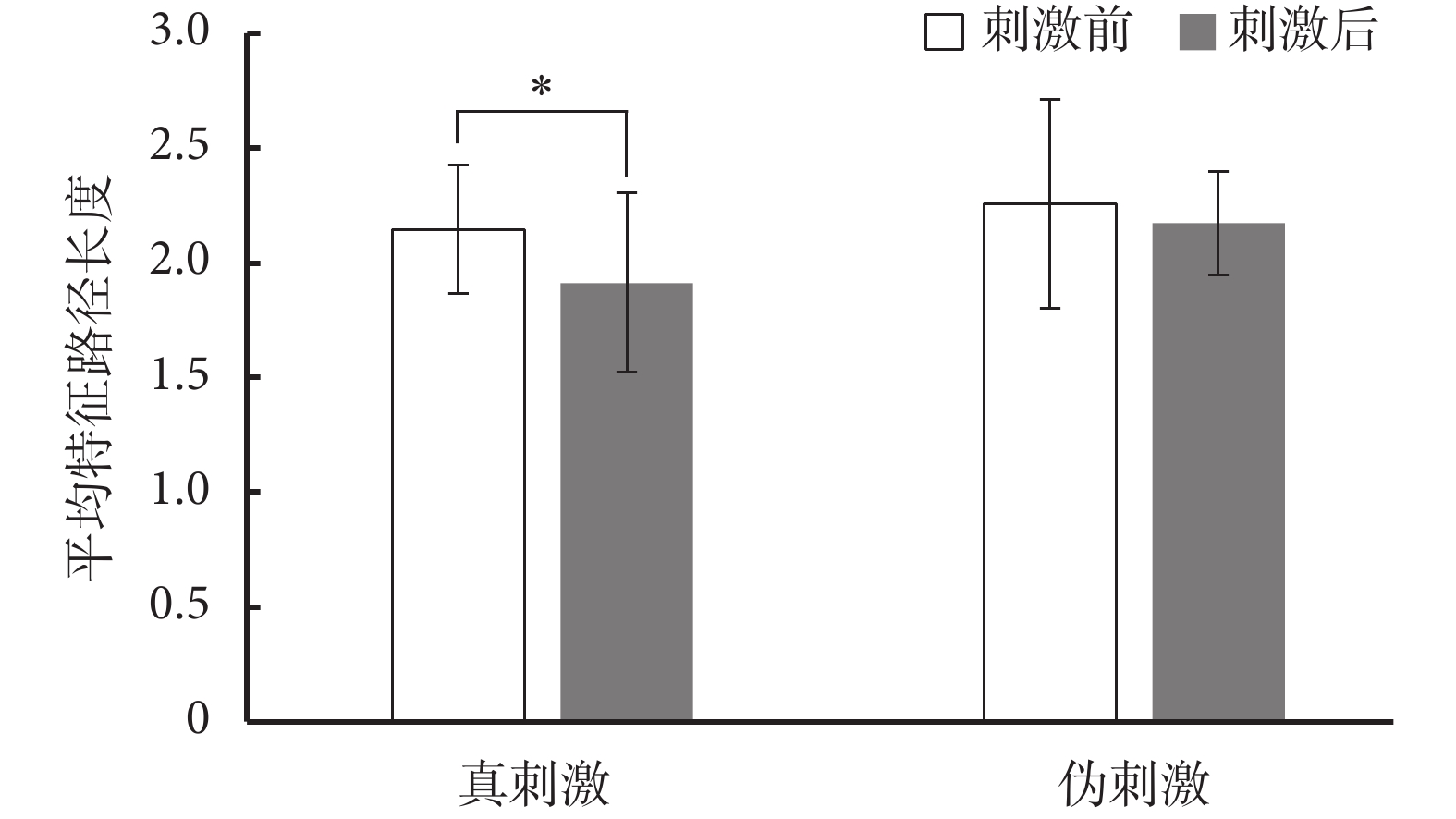

2.3 聚類系數

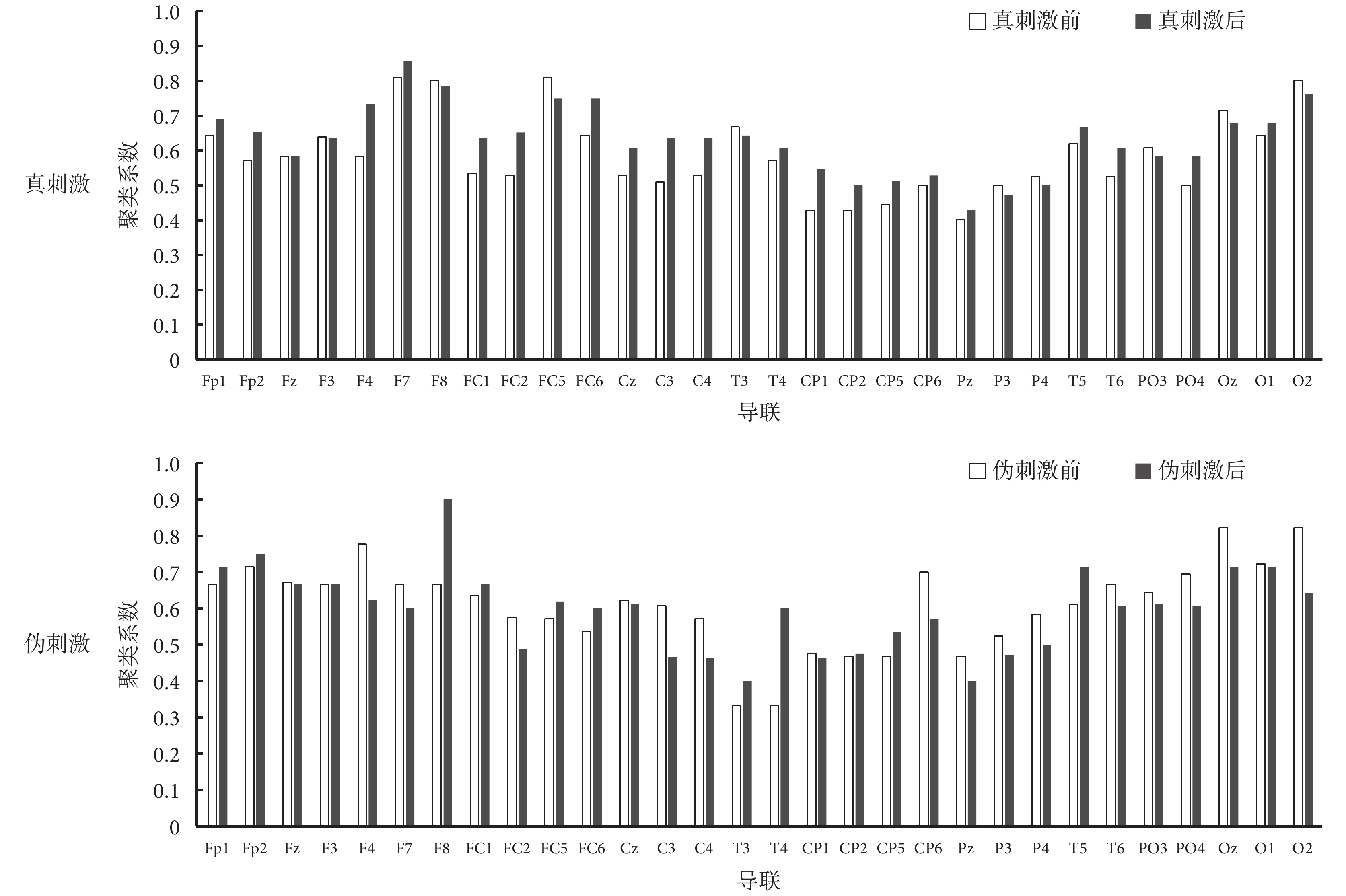

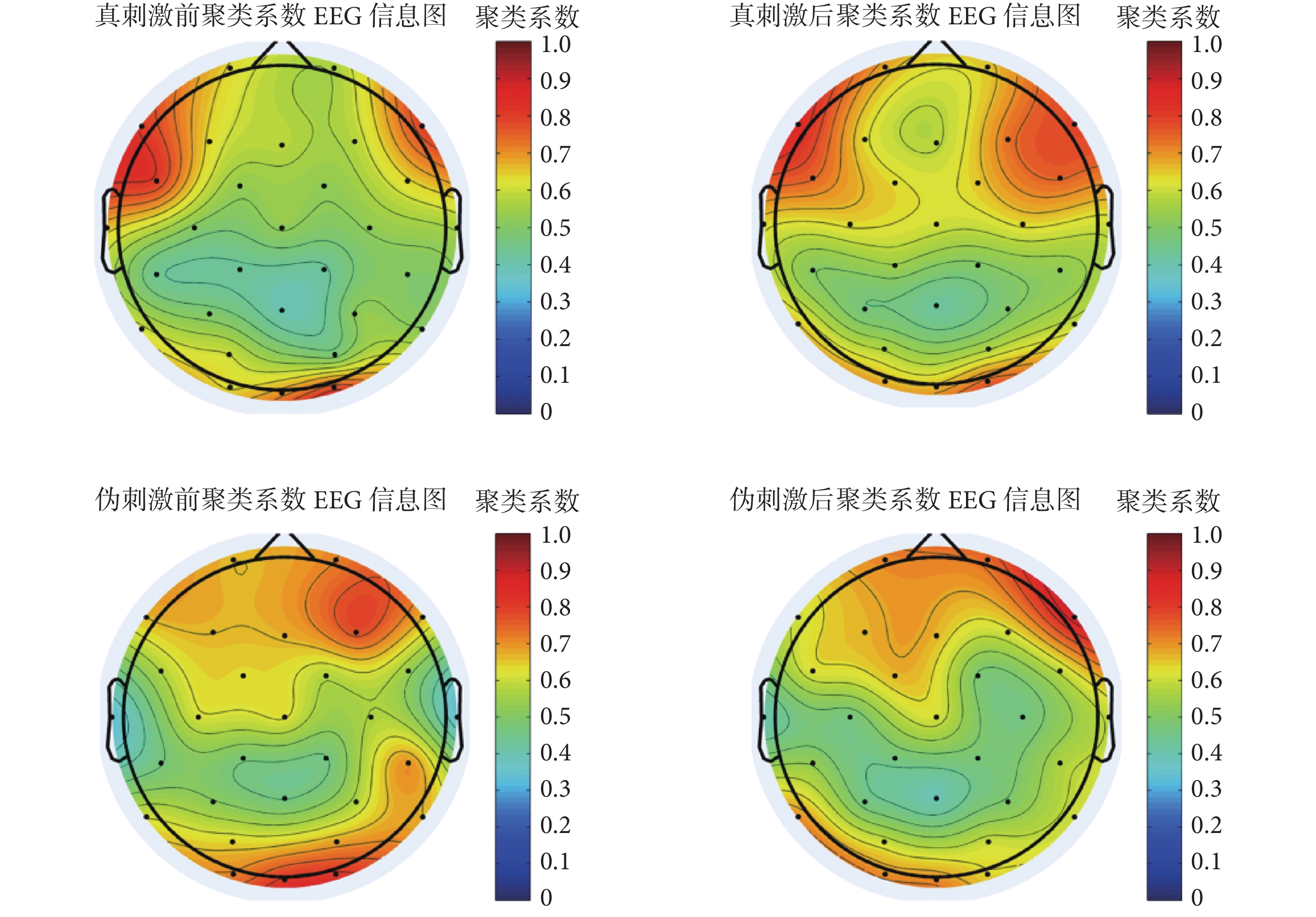

真、偽刺激前后腦功能網絡的聚類系數如圖 5 所示。繪制刺激前、后聚類系數 EEG 信息圖如圖 6 所示。計算兩組受試者刺激前、后腦功能網絡所有導聯聚類系數的均值如表 2 所示。結果表明,試驗組刺激后受試者腦功能網絡聚類系數增大,經配對樣本 t 檢驗,差異具有統計學意義(P < 0.05),對照組刺激前、后聚類系數變化經配對樣本 t 檢驗,差異不具有統計學意義(P > 0.05),經獨立樣本 t 檢驗,試驗組刺激前與對照組刺激前腦功能網絡的聚類系數差異不具有統計學意義(P > 0.05)。由分析結果可知,tDCS 真刺激能夠使腦卒中患者的腦功能網絡局部連接更加緊密。

圖5

刺激前、后腦網絡的聚類系數對比

Figure5.

The comparison of clustering coefficient in brain network before and after stimulation

圖5

刺激前、后腦網絡的聚類系數對比

Figure5.

The comparison of clustering coefficient in brain network before and after stimulation

圖6

刺激前、后聚類系數 EEG 信息圖

Figure6.

Clustering coefficient of EEG information diagram before and after stimulation

圖6

刺激前、后聚類系數 EEG 信息圖

Figure6.

Clustering coefficient of EEG information diagram before and after stimulation

)

Table2.

Calculation results of clustering coefficient before and after stimulation (

)

Table2.

Calculation results of clustering coefficient before and after stimulation ( )

)

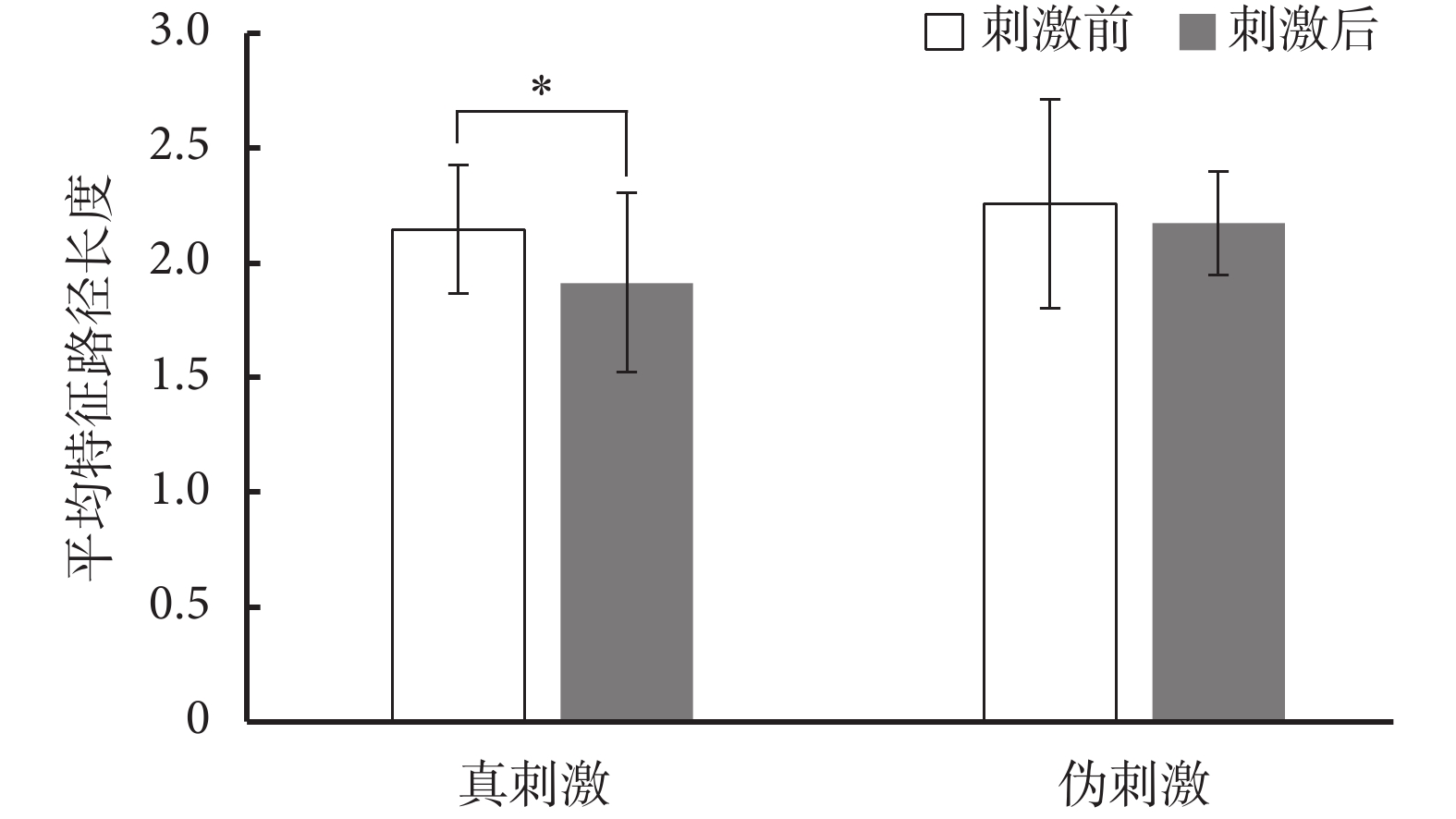

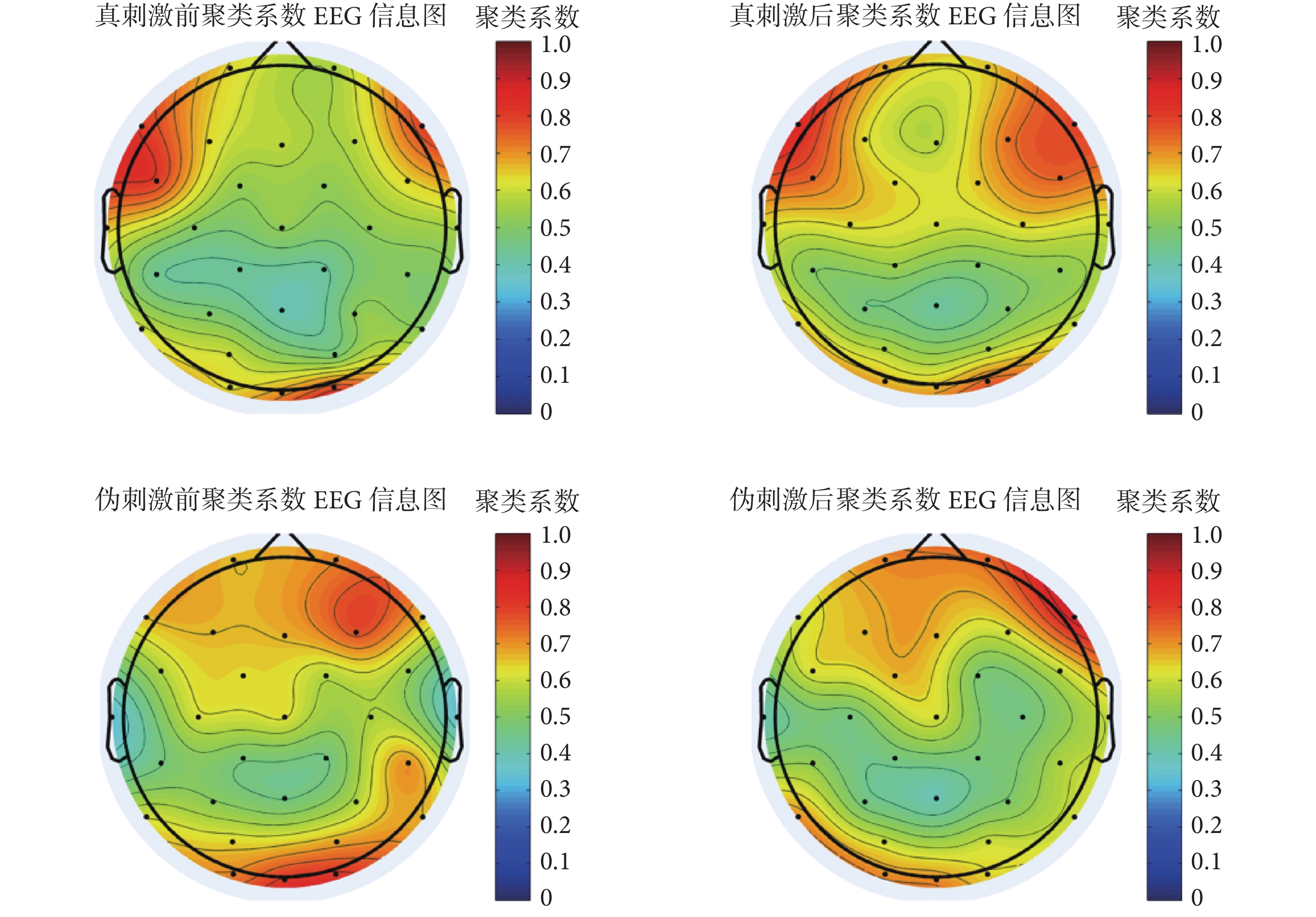

2.4 特征路徑長度

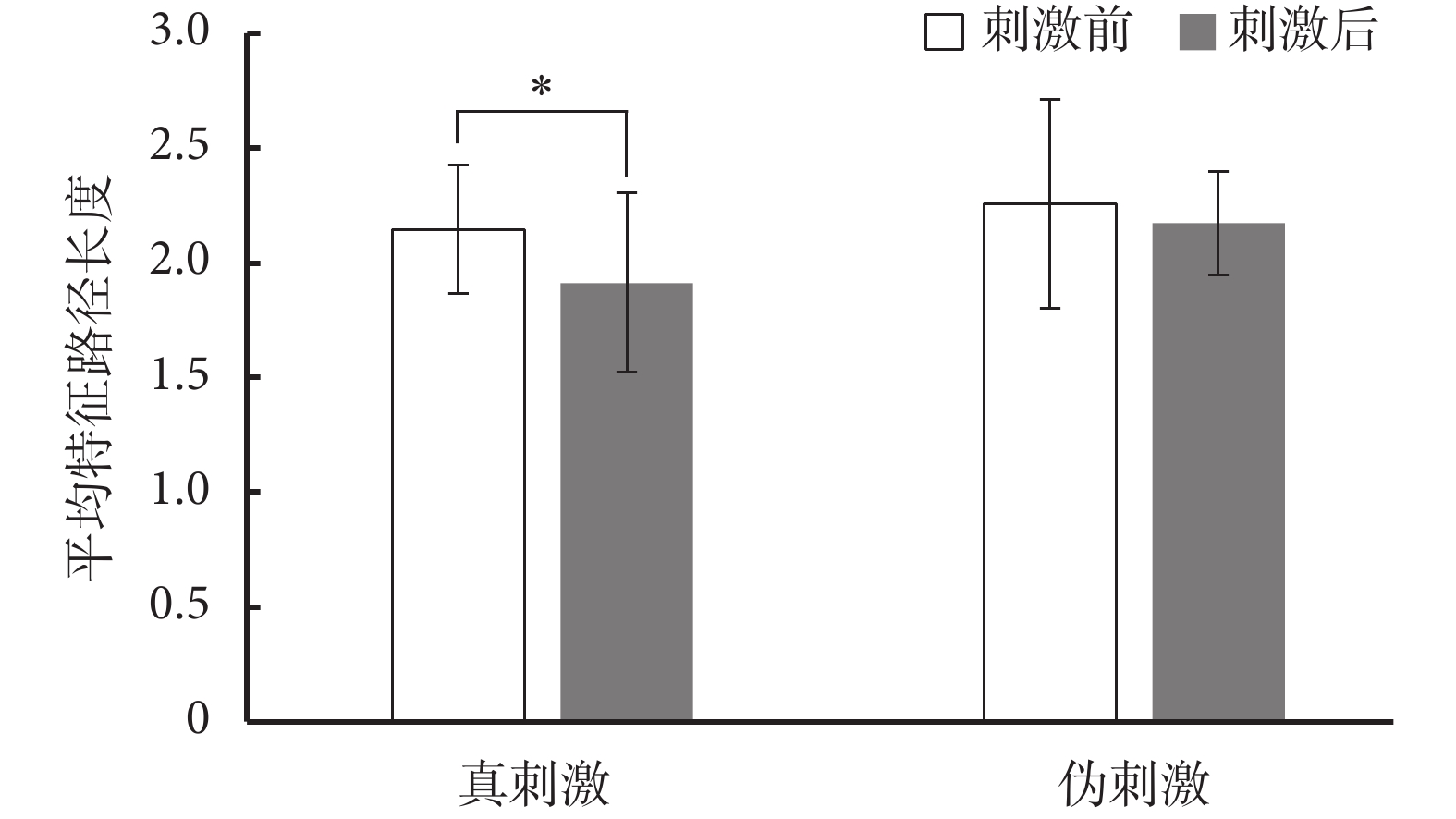

tDCS 真刺激前、后和 tDCS 偽刺激前、后的平均特征路徑長度如圖 7 所示。圖 7 中可以看出 tDCS 真刺激后腦網絡的平均特征路徑長度較刺激之前明顯減小,tDCS 偽刺激前后平均特征路徑長度變化不大。經配對樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前、后腦網絡的特征路徑長度差異具有統計學意義(P < 0.05),tDCS 偽刺激前、后腦網絡的特征路徑長度差異不具有統計學意義(P > 0.05)。經獨立樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前與 tDCS 偽刺激前的特征路徑長度差異不具有統計學意義(P > 0.05)。以上分析結果可知,tDCS 真刺激使腦卒中患者腦功能網絡節點之間連接路徑長度變短,網絡信息傳輸效率變高。

圖7

刺激前、后腦網絡的平均特征路徑長度對比結果

圖7

刺激前、后腦網絡的平均特征路徑長度對比結果

*

*

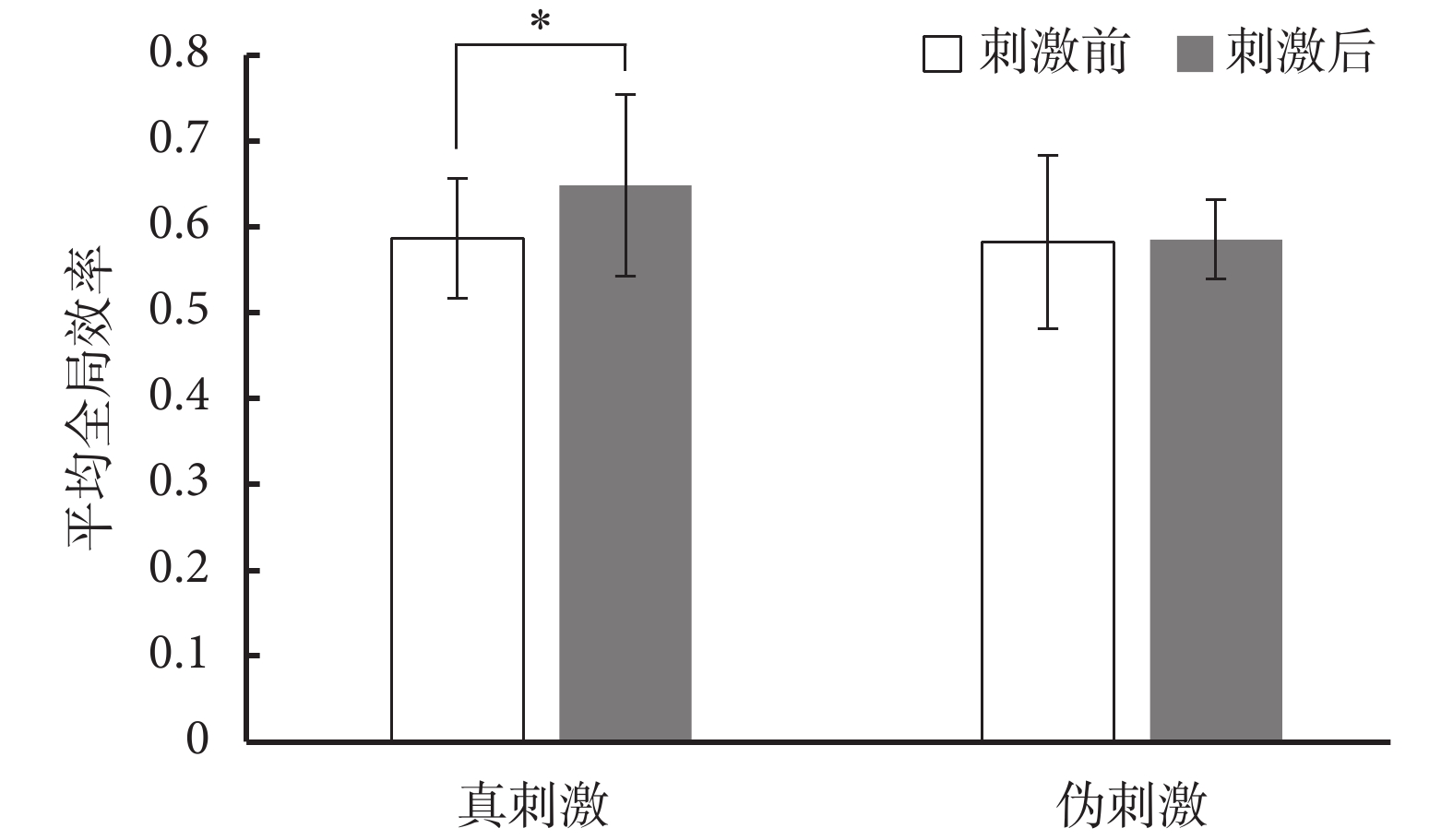

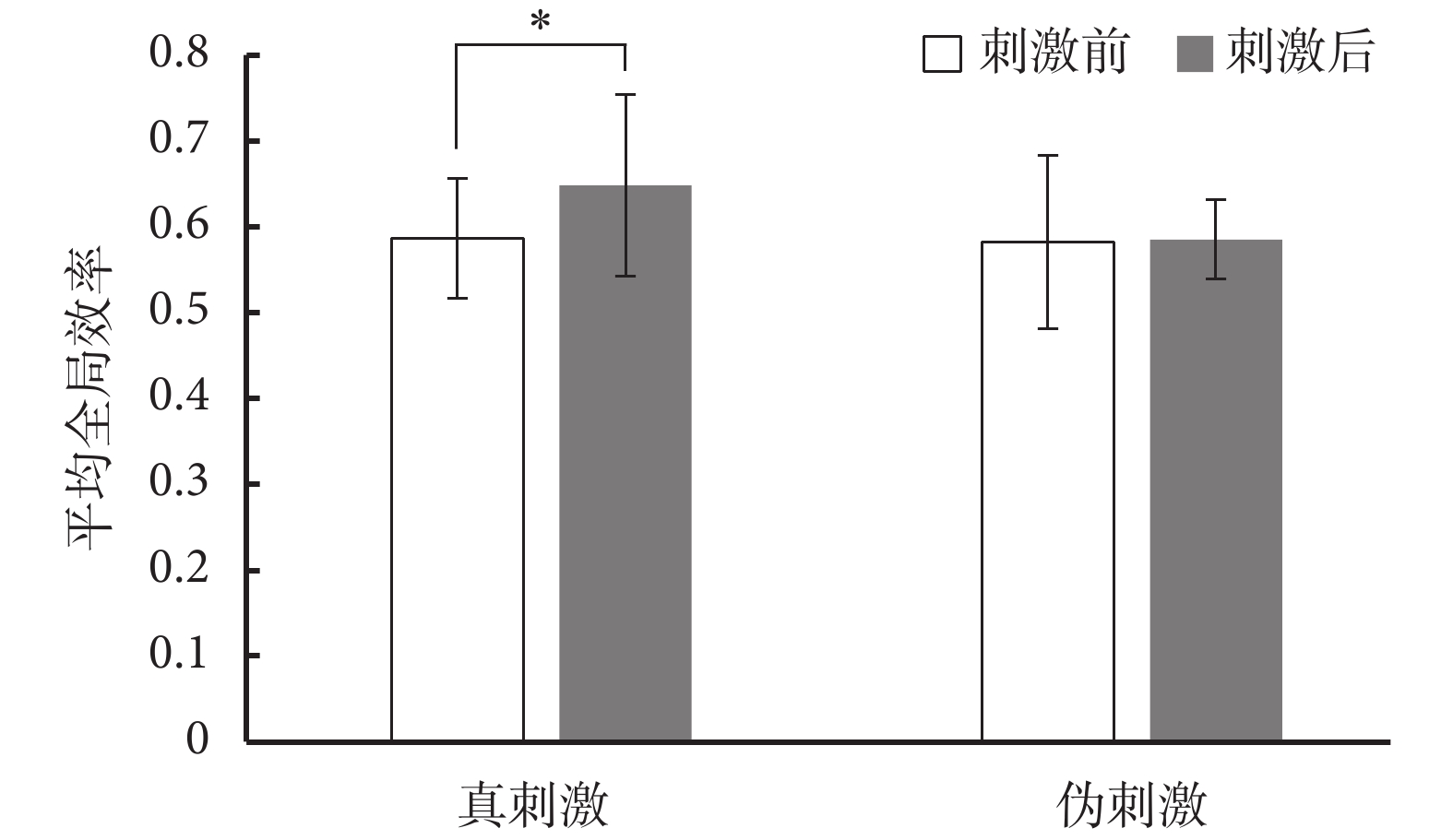

2.5 全局效率

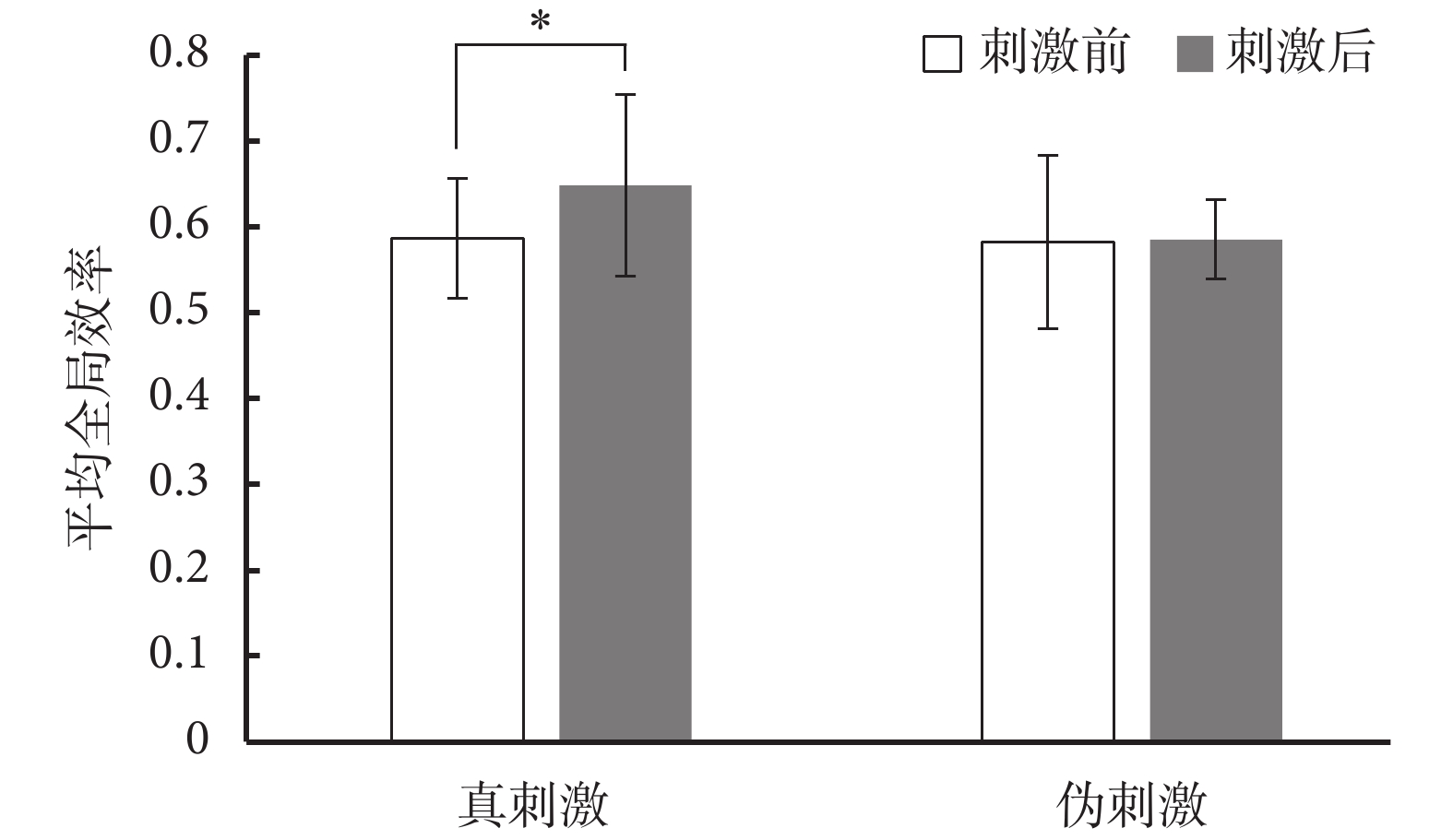

tDCS 真刺激前、后和 tDCS 偽刺激前、后的平均全局效率如圖 8 所示。經配對樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前、后腦網絡的全局效率差異具有統計學意義(P < 0.05),tDCS 偽刺激前、后腦網絡的全局效率差異不具有統計學意義(P > 0.05)。經獨立樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前與 tDCS 偽刺激前的全局效率差異不具有統計學意義(P > 0.05)。由此可知,tDCS 真刺激提高了腦卒中患者腦功能網絡的信息傳輸效率。

圖8

刺激前、后腦網絡的平均全局效率對比結果

圖8

刺激前、后腦網絡的平均全局效率對比結果

*

*

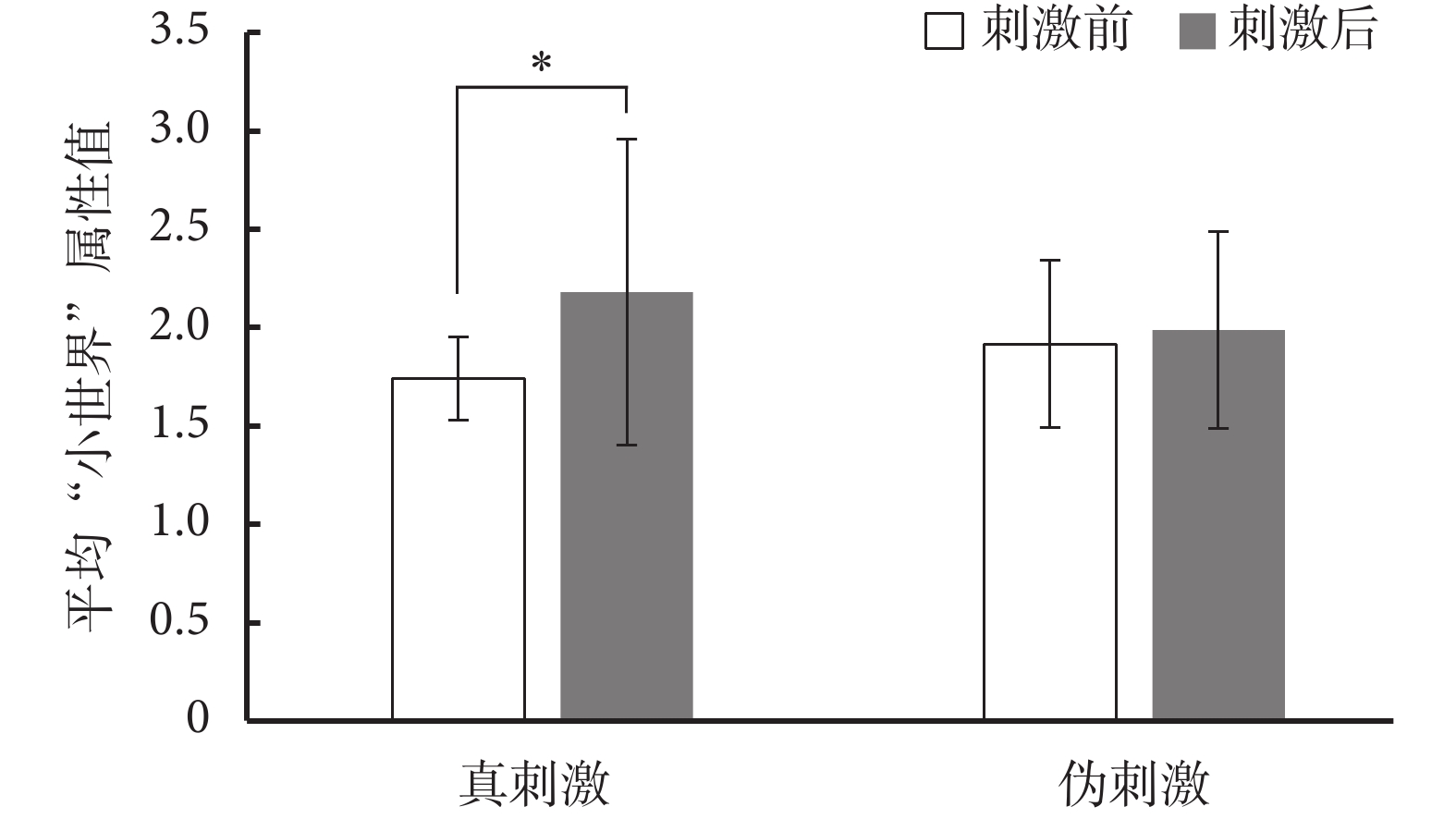

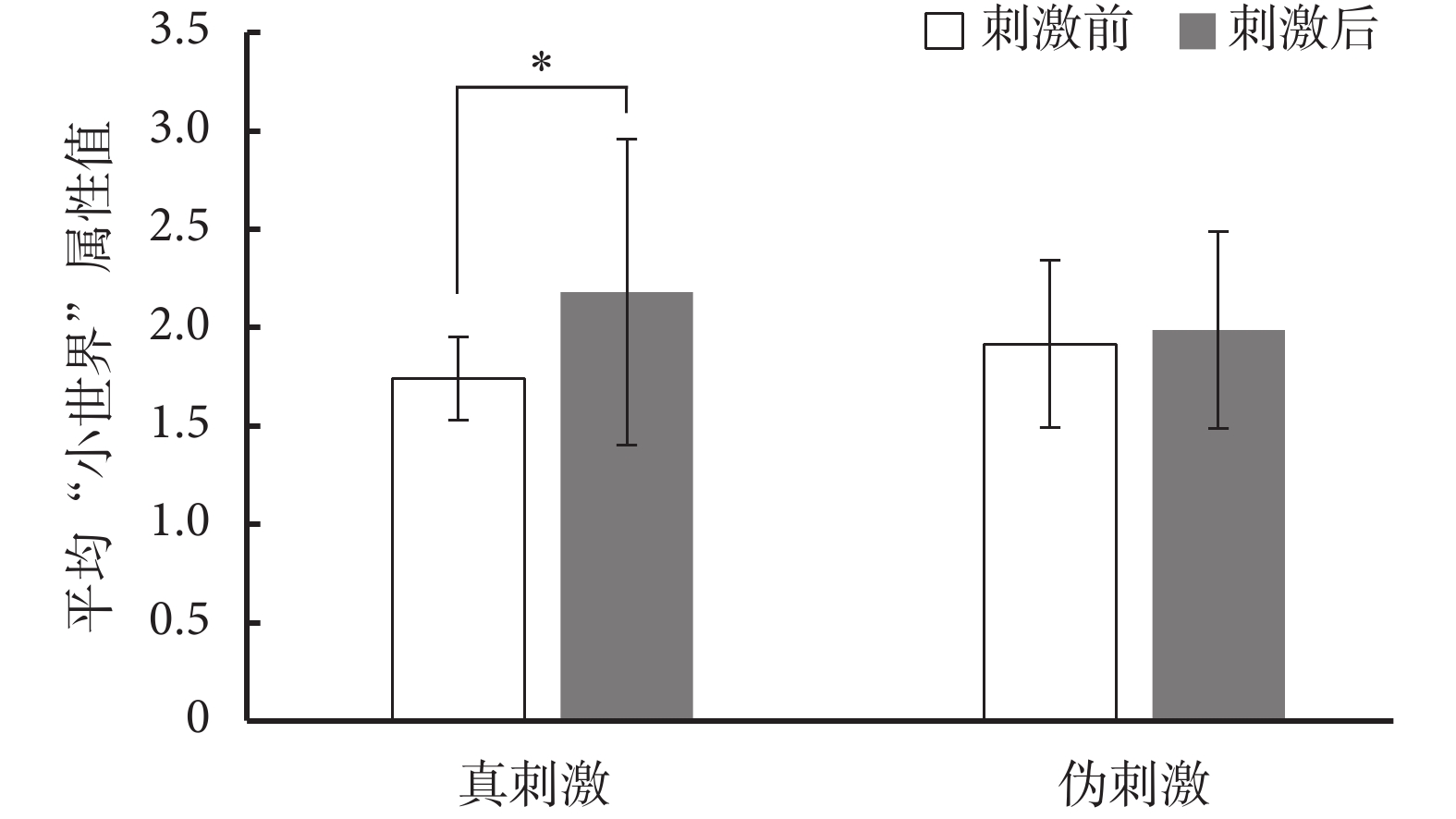

2.6 “小世界”屬性

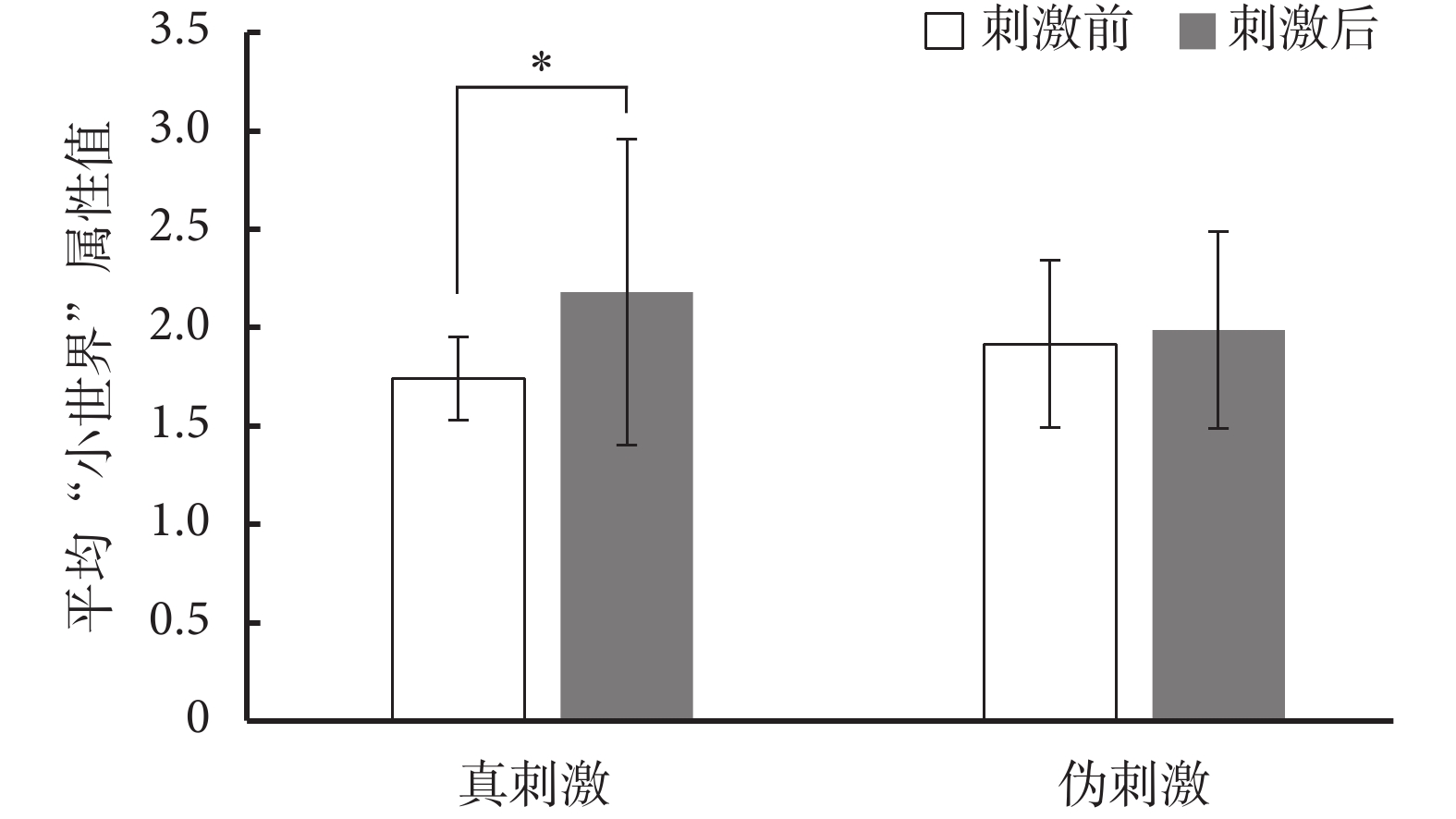

計算兩組受試者腦功能網絡的“小世界”屬性值,所有受試者腦功能網絡的“小世界”屬性值均大于 1,說明其全部具有“小世界”屬性。tDCS 真刺激前、后和 tDCS 偽刺激前、后的平均“小世界”屬性值如圖 9 所示。經配對樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前、后腦網絡的“小世界”屬性值差異具有統計學意義(P < 0.05),tDCS 偽刺激前、后腦網絡的“小世界”屬性值差異不具有統計學意義(P > 0.05)。經獨立樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前與 tDCS 偽刺激前的“小世界”屬性值差異不具有統計學意義(P > 0.05)。以上分析表明,tDCS 真刺激后腦卒中患者的腦功能網絡“小世界”屬性增強,信息在腦功能網絡全局和局部的傳輸效率提高。

圖9

刺激前、后腦網絡的“小世界”屬性對比結果

圖9

刺激前、后腦網絡的“小世界”屬性對比結果

*

*

3 討論

本文通過構建腦卒中患者 tDCS 真刺激與偽刺激前、后的腦功能網絡,并且分析對比腦功能網絡特征參數,來衡量 tDCS 對腦卒中患者腦功能網絡的作用效應。首先基于預處理后的 EEG 信號,利用皮爾遜相關系數法計算每個受試者的腦網絡互相關系數矩陣,選取合適的閾值得到正相關二值矩陣,繪制平均正相關腦網絡圖,對比發現 tDCS 真刺激后平均正相關二值矩陣中存在相關性的節點數量增多,而 tDCS 偽刺激前、后幾乎沒有變化,并且 tDCS 真刺激前與 tDCS 偽刺激前也相差不多,說明 tDCS 真刺激后腦卒中患者的腦功能網絡連接更加稠密,復雜程度變大。然后在正相關二值矩陣的基礎上,分析每個受試者腦功能網絡的平均節點度、平均聚類系數、平均特征路徑長度、平均全局效率和“小世界”屬性 5 個網絡特征參數,分析結果顯示 tDCS 真刺激后平均節點度、平均聚類系數、平均全局效率和“小世界”屬性都明顯增大,平均特征路徑長度明顯變短,且經 t 檢驗腦網絡的 5 個特征參數變化都具有統計學意義。而 tDCS 偽刺激前、后,以及 tDCS 真刺激前與 tDCS 偽刺激前腦網絡的 5 個特征參數變化經 t 檢驗不具有統計學意義。以上分析結果表明 tDCS 真刺激可以使腦卒中患者腦功能網絡節點間連接增多,聚集性連接增強,網絡連通性得到改善,有利于信息在網絡中的傳輸,可以使腦功能網絡的特征路徑長度變短,全局效率增大,信息傳輸速度變快、效率更高,可以使腦功能網絡“小世界”屬性增強,信息傳輸更加高效。

腦功能網絡就是大腦中不同神經元集群或腦區在時間關系上的相關性和功能活動的直觀描述[25]。Desowska 等[26]發現腦卒中患者的腦功能網絡連通性低于健康人,而康復運動可以增強腦卒中患者腦功能網絡的連通性,甚至可能達到與健康人相同的水平。本研究結果表明施加 tDCS 可以使腦卒中患者的腦功能網絡連通性增強,說明 tDCS 能夠起到康復運動相同的治療效果。Guggisberg 等[27]發現腦卒中患者大腦神經功能缺損不僅僅由于局部組織損傷而造成,還和受損部位與其他沒有受損部位之間神經相互作用的喪失有關,證明腦卒中患者的腦功能網絡特性受影響十分明顯,其提出非侵入式腦刺激是一種直接針對腦卒中受損網絡的有效治療方法。Pellegrin 等[28]研究 tDCS 對腦卒中患者靜息態腦功能網絡的影響,分析了 tDCS 前、后的腦磁圖變化,發現 tDCS 可以誘導大腦可塑性,增強腦卒中患者的腦功能網絡整體連通性。本研究同樣發現對腦卒中患者施加 tDCS 可以增大其腦功能網絡節點度、聚類系數、全局效率和“小世界”屬性,降低特征路徑長度。正常生理活動條件下,兩側大腦利用經胼胝體抑制相互制約神經興奮性,腦卒中患者的兩側大腦神經興奮性制約失衡[29-30],出現患病側興奮性降低,正常側興奮性相對增高,tDCS 陽極刺激可以提高患側大腦的神經興奮性,tDCS 陰極刺激可以降低健側大腦的神經興奮性。雙極 tDCS 調節兩側大腦神經興奮性平衡可能是改善腦功能網絡特性的主要原因之一。本研究主要分析了雙極 tDCS 對腦卒中患者康復期腦功能網絡的即時效應,后續工作將深入研究單次 tDCS 和長時 tDCS 對腦卒中患者康復期腦功能網絡的影響。

4 結論

本文采集了腦卒中患者 tDCS 真刺激與偽刺激前、后的 EEG 信號,基于預處理后的 EEG 信號,利用皮爾遜互相關系數法,分別構建不同狀態下的腦功能網絡,并且分析對比不同狀態腦功能網絡的平均節點度、平均聚類系數、平均特征路徑長度、平均全局效率和“小世界”屬性 5 個特征參數。分析結果發現:tDCS 真刺激后,腦卒中患者的腦功能網絡平均節點度增大,腦網絡連接性增強,平均聚類系數增大,腦網絡節點聚集性連接增強,特征路徑長度變短,腦網絡的信息傳遞變快,平均全局效率升高,“小世界”屬性增強,腦網絡的信息傳輸更高效。本研究為 tDCS 應用于腦卒中患者康復治療提供了一定的參考。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

腦卒中是一種由于腦血管阻塞或突然破裂而導致大腦組織缺血并受到損傷的疾病,幸存患者中約四分之三有不同程度的傷殘,給患者家庭及社會造成了沉重的負擔[1]。傳統的腦卒中康復治療方法如運動想象、強制性運動、針灸等技術均具有一定局限性,因此探索一種新型且有效的腦卒中治療方法具有重要的臨床意義[2-3]。經顱直流電刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)是一種通過對指定腦區施加穩定、低強度直流電,調節該腦區神經元興奮性的無創性技術,具有易于操作、價格低廉、安全性高等優點[4-5]。目前,tDCS 對腦卒中的康復作用引起越來越多的關注,然而其作用效應和作用機制尚未明確。

Fregni 等[6]在 2005 年首次將 tDCS 應用到腦卒中患者的康復治療中,發現陽極 tDCS 興奮患側大腦半球和陰極 tDCS 抑制健側大腦半球都能夠促進腦卒中患者的運動功能恢復。Pavlova 等[7]對腦卒中患者大腦初級運動區(primary motor cortex,M1)進行陽極 tDCS,通過杰布森-泰勒(Jebsen-Taylor)手功能量表評定發現患者運動功能有明顯改善,而偽刺激組無顯著變化。另一方面,也有部分研究認為 tDCS 對腦卒中患者康復期治療無顯著效果[8]。Di Lazzaro 等[9]研究雙側 tDCS 對急性卒中患者運動功能恢復的作用效應,通過行為學分析發現,tDCS 對急性腦卒中患者運動功能沒有明顯改善。Tedesco 等[10]通過薈萃(meta)分析方法,分析了陽極、陰極、雙極 tDCS 等治療參數變化對上肢功能損害及活動指標的影響,發現并無明顯改善。

目前評估 tDCS 療效的方法主要是臨床量表及運動誘發電位等有限的神經電生理指標,尚需結合神經電生理、功能影像學等技術方法,如正電子發射計算機斷層掃描(positron emission tomography,PET)、功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)、腦電圖(electroencephalogram,EEG)等成像技術,進一步觀察大腦皮層的興奮性變化,深入分析其作用機制,進而全面評估患者的功能恢復情況等。其中 EEG 信號監測具有成本低、時間分辨率高等優點,可以實時、動態觀察腦功能變化情況,同時多導 EEG 技術在很大程度上彌補了原來空間分辨率不足的缺點[11]。

人的大腦是由許多不同腦功能區組成的復雜網絡,人腦的正常運轉需要不同腦區協同合作完成信息的傳輸[12]。有研究發現,人在感知和識別物體時,相關的腦部區域會發生同步化的神經放電現象,從相應區域所獲取的 EEG 信號也表現為同步性增強,進而有學者引入了腦復雜網絡的概念。腦復雜網絡可分為基于解剖學的結構性網絡、描述大腦神經元或腦區之間動態活動的腦功能網絡以及強調節點之間信息流向的因效網絡[13]。其中,腦功能網絡是不同神經元集群在時間關系上的相關性和功能活動的直觀描述。Friston[14]在 1994 年開展的 fMRI 研究中首次提出了腦功能連接的定義。Foresta 等[15]曾利用 EEG 分析阿爾茲海默癥患者的腦功能網絡,發現其腦功能網絡“小世界”屬性較正常人顯著減弱。

本文通過采集腦卒中患者 tDCS 真、偽刺激前后靜息狀態下的 EEG 信號,利用復雜網絡理論構建受試者的腦功能網絡,并且分析了節點度、聚類系數、特征路徑長度、全局效率和“小世界”屬性 5 個特征參數,來探究 tDCS 對腦卒中患者康復期腦功能網絡的作用效應,進而為 tDCS 應用于腦卒中患者康復治療提供一定的參考價值。

1 試驗內容與處理方法

1.1 試驗對象

試驗共招募了 31 名腦卒中患者,其中試驗組 16 名(施加 tDCS 真刺激),對照組 15 名(施加 tDCS 偽刺激)。受試者納入標準:① 首次患病,并經過頭顱計算機斷層掃描(computed tomography,CT)或磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)檢查明確;② 生理體征參數穩定,患病時間為 1~3 個月;③ 具有一定的認知及語言能力,能配合試驗操作。排除標準:① 有腦外傷疾病、癲癇病或者器質性腦損傷病史;② 有精神類疾病或病史;③ 身上攜帶植入性電子裝置(如心臟起搏器);④ 卒中后抑郁者。本試驗方案經過河北工業大學生物醫學倫理委員會審查通過。試驗受試者來自天津市人民醫院,均自愿參加試驗并簽訂了知情同意書。

兩組受試者年齡、性別、病程經統計學檢驗差異不具有統計學意義(P > 0.05)。

1.2 試驗設備及參數選擇

通過查閱文獻[16-17]確定本試驗刺激參數。試驗采用電刺激儀(DC-STIMULATOR PLUS,Neuroconn,德國),刺激模式為雙極刺激,陽極刺激大腦患病側的初級運動區(primary motor cortex,M1),陰極刺激大腦健側相同腦區。為減小 tDCS 刺激對 EEG 數據的干擾,選用表面積為 2.6 × 2.6 cm2 的電極片,刺激電流為 0.2 mA,電流密度為 0.029 58 mA/cm2,刺激時間為 20 min,刺激淡入、淡出時間為 30 s。EEG 采集設備采用 32 導無線 EEG 采集系統(Neuracle,中國),試驗過程中要求電極阻抗小于 10 kΩ,以 CPz 作為參考電極,采樣頻率 250 Hz,共采集 30 導 EEG 數據。

1.3 試驗方法

兩組受試者在接受臨床康復治療的基礎上,試驗組接受 tDCS 真刺激,對照組接受 tDCS 偽刺激。偽刺激模式具體施行情況為:首先進行 40 s 真刺激,然后設備自動斷開電流輸出并保持其他條件不變。試驗環境為:光線弱、安靜、無電磁干擾;試驗全程要求受試者保持無劇烈肢體動作。

試驗流程圖如圖 1 所示,在 tDCS 刺激前,采集受試者 10 min(閉眼 5 min,睜眼 5 min)靜息態的 EEG 信號,然后對受試者進行 20 min 的 tDCS,再采集受試者 tDCS 刺激后 10 min(閉眼 5 min,睜眼 5 min)靜息態的 EEG 信號。

圖1

試驗流程圖

Figure1.

Flow chart of experiment

圖1

試驗流程圖

Figure1.

Flow chart of experiment

根據課題組前期數據處理結果,初步發現閉眼狀態下 EEG 信號特征優于睜眼狀態,因此本文數據分析選取 tDCS 真刺激和偽刺激的刺激前閉眼 5 min、刺激后閉眼 5 min 數據。預處理過程主要包含匹配電極、去壞電極、濾波(0.5~40 Hz)、重參考(選擇平均參考)及獨立成分分析(independent component analysis,ICA)除掉干擾信號、去偽跡等。

1.4 腦電數據分析方法

1.4.1 腦功能網絡構建

EEG 數據預處理完成后計算互相關系數。本文采用皮爾遜相關系數法,其定義如式(1)所示:

|

其中, 代表協方差,如式(2)所示:

代表協方差,如式(2)所示:

|

σX 和 σY 代表標準差,如式(3)、式(4)所示:

|

|

上述式中,E[X]、E[Y]、E[XY]為相應的數學期望,xi 和 yi 為對應導聯的時間序列值,μx 和 μy 為對應導聯的時間序列值平均數,N 為總時間序列數。

選取合適閾值求二值矩陣,閾值選取遵循以下兩大原則[18-19]:① 保證腦功能網絡的完整性,使其沒有孤立節點或孤立部分,選取最大可能閾值;② 所構建腦功能網絡具有小世界屬性。確定閾值之后,兩導聯的互相關系數大于閾值,則表明兩導聯之間存在正相關性,設為 1;反之則表明兩導聯之間不存在正相關性,設為 0;最后得到一個表征各導聯之間是否存在正相關性的二值矩陣(不考慮導聯自相關特性),構建腦功能網絡圖并分析腦功能網絡節點度、聚類系數、特征路徑長度、全局效率和“小世界”屬性 5 個特征參數。

1.4.2 節點度

度是復雜網絡節點的屬性中最簡單但也是最重要的性質。一個節點 i 的度 ki 表示與它相連的節點的數目,一個節點的度越大就意味著和它相連接的節點越多,這個節點在網絡中的影響也越大[20]。節點 i 的度 ki 定義如式(5)所示:

|

其中,aij 為二值矩陣中對應的元素,N 為總節點數目。

1.4.3 聚類系數

聚類系數常用來描述網絡中節點的密集程度,節點 i 的聚類系數表示它的所有鄰近節點之間當前存在的邊數與所有鄰近節點之間能夠存在的最多邊數之比,聚類系數越大表示網絡中該節點局部連接越緊密[21]。節點 i 的聚類系數 Ci 如式(6)所示:

|

其中,Ei 表示節點 i 所有鄰近節點之間當前存在的邊數, 表示節點 i 所有鄰近節點之間能夠存在的最多邊數,ki 表示與節點 i 相連的節點個數。

表示節點 i 所有鄰近節點之間能夠存在的最多邊數,ki 表示與節點 i 相連的節點個數。

1.4.4 特征路徑長度

特征路徑長度是衡量網絡信息傳輸快慢的重要參數。在網絡中,連接節點 i 和 j 所經過的最少邊數就是這兩個節點的最短路徑長度。網絡中所有節點的最短路徑長度求平均就是特征路徑長度,特征路徑長度越短,表明網絡信息傳輸速度越快[22]。其計算公式如式(7)所示:

|

其中,N 為網絡總節點數目,dij 為節點 i 和 j 之間的最短路徑長度。

1.4.5 全局效率

全局效率是衡量網絡中信息傳輸效率的重要參數。網絡中所有節點的最短路徑長度倒數的平均值就是網絡的全局效率,全局效率越高說明信息傳輸效率越高[23]。其計算公式如式(8)所示:

|

其中,N 為總節點數目,dij 為節點 i 和 j 之間的最短路徑長度。

1.4.6 “小世界”屬性

Watts 等[24]提出具有較大聚類系數和較短特征路徑長度的網絡為“小世界”網絡。定義參數 σ 來衡量網絡的“小世界”屬性,當 σ 值大于 1 時,說明網絡具有“小世界”屬性,σ 值越大,小世界屬性越強,網絡信息在全局和局部的傳輸效率越高。參數 σ 的計算公式如式(9)所示:

|

其中,C 和 L 表示所構建網絡的平均聚類系數和特征路徑長度,Cr 和 Lr 表示隨機網絡的平均聚類系數和特征路徑長度,隨機網絡的節點數目和連接邊數與所構建網絡相同。

2 結果及分析

2.1 腦網絡構建

計算每位受試者刺激前、后 30 個導聯之間的正相關系數,并求平均值。二值化閾值的選取同時滿足每個受試者腦功能網絡和平均腦功能網絡沒有孤立節點或孤立部分,且具有“小世界”屬性,本研究中閾值選為 0.27。

最后構建平均腦功能網絡,當互相關系數大于閾值時,兩個導聯之間存在連接,否則沒有連接。兩組受試者刺激前、后的平均腦功能網絡如圖 2 所示。對比刺激前、后腦功能網絡,可以看出真刺激后受試者的大腦額葉區相關性增強,而偽刺激前、后腦功能網絡沒有明顯變化。

圖2

刺激前、后腦網絡連接對比結果

Figure2.

The comparison of brain network connections before and after stimulation

圖2

刺激前、后腦網絡連接對比結果

Figure2.

The comparison of brain network connections before and after stimulation

2.2 節點度

基于所構建腦功能網絡,計算每個節點的度值。真、偽刺激前后腦功能網絡的節點度如圖 3 所示。繪制刺激前、后節點度 EEG 信息圖如圖 4 所示,由圖 4 可以看出真刺激后受試者腦功能網絡節點度增大在額葉和頂葉尤為明顯。

圖3

刺激前、后腦網絡的節點度對比

Figure3.

The comparison of node degree in brain network before and after stimulation

圖3

刺激前、后腦網絡的節點度對比

Figure3.

The comparison of node degree in brain network before and after stimulation

圖4

刺激前、后節點度 EEG 信息圖

Figure4.

Node degree of EEG information diagram before and after stimulation

圖4

刺激前、后節點度 EEG 信息圖

Figure4.

Node degree of EEG information diagram before and after stimulation

計算兩組受試者刺激前、后腦功能網絡所有導聯節點度的均值,結果如表 1 所示。計算結果表明,試驗組刺激后受試者腦功能網絡節點度增大,經配對樣本 t 檢驗,差異具有統計學意義(P < 0.05),而對照組刺激前、后節點度變化經配對樣本 t 檢驗,差異不具有統計學意義(P > 0.05)。經獨立樣本 t 檢驗,試驗組和對照組刺激前腦功能網絡的節點度差異不具有統計學意義(P > 0.05),說明兩組不同受試者不影響試驗分析結果。以上分析表明 tDCS 真刺激能夠增加腦卒中患者的腦功能網絡連接邊數,使腦功能網絡的整體連接性增強。

)

Table1.

Calculation results of node degree before and after stimulation (

)

Table1.

Calculation results of node degree before and after stimulation ( )

)

2.3 聚類系數

真、偽刺激前后腦功能網絡的聚類系數如圖 5 所示。繪制刺激前、后聚類系數 EEG 信息圖如圖 6 所示。計算兩組受試者刺激前、后腦功能網絡所有導聯聚類系數的均值如表 2 所示。結果表明,試驗組刺激后受試者腦功能網絡聚類系數增大,經配對樣本 t 檢驗,差異具有統計學意義(P < 0.05),對照組刺激前、后聚類系數變化經配對樣本 t 檢驗,差異不具有統計學意義(P > 0.05),經獨立樣本 t 檢驗,試驗組刺激前與對照組刺激前腦功能網絡的聚類系數差異不具有統計學意義(P > 0.05)。由分析結果可知,tDCS 真刺激能夠使腦卒中患者的腦功能網絡局部連接更加緊密。

圖5

刺激前、后腦網絡的聚類系數對比

Figure5.

The comparison of clustering coefficient in brain network before and after stimulation

圖5

刺激前、后腦網絡的聚類系數對比

Figure5.

The comparison of clustering coefficient in brain network before and after stimulation

圖6

刺激前、后聚類系數 EEG 信息圖

Figure6.

Clustering coefficient of EEG information diagram before and after stimulation

圖6

刺激前、后聚類系數 EEG 信息圖

Figure6.

Clustering coefficient of EEG information diagram before and after stimulation

)

Table2.

Calculation results of clustering coefficient before and after stimulation (

)

Table2.

Calculation results of clustering coefficient before and after stimulation ( )

)

2.4 特征路徑長度

tDCS 真刺激前、后和 tDCS 偽刺激前、后的平均特征路徑長度如圖 7 所示。圖 7 中可以看出 tDCS 真刺激后腦網絡的平均特征路徑長度較刺激之前明顯減小,tDCS 偽刺激前后平均特征路徑長度變化不大。經配對樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前、后腦網絡的特征路徑長度差異具有統計學意義(P < 0.05),tDCS 偽刺激前、后腦網絡的特征路徑長度差異不具有統計學意義(P > 0.05)。經獨立樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前與 tDCS 偽刺激前的特征路徑長度差異不具有統計學意義(P > 0.05)。以上分析結果可知,tDCS 真刺激使腦卒中患者腦功能網絡節點之間連接路徑長度變短,網絡信息傳輸效率變高。

圖7

刺激前、后腦網絡的平均特征路徑長度對比結果

圖7

刺激前、后腦網絡的平均特征路徑長度對比結果

*

*

2.5 全局效率

tDCS 真刺激前、后和 tDCS 偽刺激前、后的平均全局效率如圖 8 所示。經配對樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前、后腦網絡的全局效率差異具有統計學意義(P < 0.05),tDCS 偽刺激前、后腦網絡的全局效率差異不具有統計學意義(P > 0.05)。經獨立樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前與 tDCS 偽刺激前的全局效率差異不具有統計學意義(P > 0.05)。由此可知,tDCS 真刺激提高了腦卒中患者腦功能網絡的信息傳輸效率。

圖8

刺激前、后腦網絡的平均全局效率對比結果

圖8

刺激前、后腦網絡的平均全局效率對比結果

*

*

2.6 “小世界”屬性

計算兩組受試者腦功能網絡的“小世界”屬性值,所有受試者腦功能網絡的“小世界”屬性值均大于 1,說明其全部具有“小世界”屬性。tDCS 真刺激前、后和 tDCS 偽刺激前、后的平均“小世界”屬性值如圖 9 所示。經配對樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前、后腦網絡的“小世界”屬性值差異具有統計學意義(P < 0.05),tDCS 偽刺激前、后腦網絡的“小世界”屬性值差異不具有統計學意義(P > 0.05)。經獨立樣本 t 檢驗,tDCS 真刺激前與 tDCS 偽刺激前的“小世界”屬性值差異不具有統計學意義(P > 0.05)。以上分析表明,tDCS 真刺激后腦卒中患者的腦功能網絡“小世界”屬性增強,信息在腦功能網絡全局和局部的傳輸效率提高。

圖9

刺激前、后腦網絡的“小世界”屬性對比結果

圖9

刺激前、后腦網絡的“小世界”屬性對比結果

*

*

3 討論

本文通過構建腦卒中患者 tDCS 真刺激與偽刺激前、后的腦功能網絡,并且分析對比腦功能網絡特征參數,來衡量 tDCS 對腦卒中患者腦功能網絡的作用效應。首先基于預處理后的 EEG 信號,利用皮爾遜相關系數法計算每個受試者的腦網絡互相關系數矩陣,選取合適的閾值得到正相關二值矩陣,繪制平均正相關腦網絡圖,對比發現 tDCS 真刺激后平均正相關二值矩陣中存在相關性的節點數量增多,而 tDCS 偽刺激前、后幾乎沒有變化,并且 tDCS 真刺激前與 tDCS 偽刺激前也相差不多,說明 tDCS 真刺激后腦卒中患者的腦功能網絡連接更加稠密,復雜程度變大。然后在正相關二值矩陣的基礎上,分析每個受試者腦功能網絡的平均節點度、平均聚類系數、平均特征路徑長度、平均全局效率和“小世界”屬性 5 個網絡特征參數,分析結果顯示 tDCS 真刺激后平均節點度、平均聚類系數、平均全局效率和“小世界”屬性都明顯增大,平均特征路徑長度明顯變短,且經 t 檢驗腦網絡的 5 個特征參數變化都具有統計學意義。而 tDCS 偽刺激前、后,以及 tDCS 真刺激前與 tDCS 偽刺激前腦網絡的 5 個特征參數變化經 t 檢驗不具有統計學意義。以上分析結果表明 tDCS 真刺激可以使腦卒中患者腦功能網絡節點間連接增多,聚集性連接增強,網絡連通性得到改善,有利于信息在網絡中的傳輸,可以使腦功能網絡的特征路徑長度變短,全局效率增大,信息傳輸速度變快、效率更高,可以使腦功能網絡“小世界”屬性增強,信息傳輸更加高效。

腦功能網絡就是大腦中不同神經元集群或腦區在時間關系上的相關性和功能活動的直觀描述[25]。Desowska 等[26]發現腦卒中患者的腦功能網絡連通性低于健康人,而康復運動可以增強腦卒中患者腦功能網絡的連通性,甚至可能達到與健康人相同的水平。本研究結果表明施加 tDCS 可以使腦卒中患者的腦功能網絡連通性增強,說明 tDCS 能夠起到康復運動相同的治療效果。Guggisberg 等[27]發現腦卒中患者大腦神經功能缺損不僅僅由于局部組織損傷而造成,還和受損部位與其他沒有受損部位之間神經相互作用的喪失有關,證明腦卒中患者的腦功能網絡特性受影響十分明顯,其提出非侵入式腦刺激是一種直接針對腦卒中受損網絡的有效治療方法。Pellegrin 等[28]研究 tDCS 對腦卒中患者靜息態腦功能網絡的影響,分析了 tDCS 前、后的腦磁圖變化,發現 tDCS 可以誘導大腦可塑性,增強腦卒中患者的腦功能網絡整體連通性。本研究同樣發現對腦卒中患者施加 tDCS 可以增大其腦功能網絡節點度、聚類系數、全局效率和“小世界”屬性,降低特征路徑長度。正常生理活動條件下,兩側大腦利用經胼胝體抑制相互制約神經興奮性,腦卒中患者的兩側大腦神經興奮性制約失衡[29-30],出現患病側興奮性降低,正常側興奮性相對增高,tDCS 陽極刺激可以提高患側大腦的神經興奮性,tDCS 陰極刺激可以降低健側大腦的神經興奮性。雙極 tDCS 調節兩側大腦神經興奮性平衡可能是改善腦功能網絡特性的主要原因之一。本研究主要分析了雙極 tDCS 對腦卒中患者康復期腦功能網絡的即時效應,后續工作將深入研究單次 tDCS 和長時 tDCS 對腦卒中患者康復期腦功能網絡的影響。

4 結論

本文采集了腦卒中患者 tDCS 真刺激與偽刺激前、后的 EEG 信號,基于預處理后的 EEG 信號,利用皮爾遜互相關系數法,分別構建不同狀態下的腦功能網絡,并且分析對比不同狀態腦功能網絡的平均節點度、平均聚類系數、平均特征路徑長度、平均全局效率和“小世界”屬性 5 個特征參數。分析結果發現:tDCS 真刺激后,腦卒中患者的腦功能網絡平均節點度增大,腦網絡連接性增強,平均聚類系數增大,腦網絡節點聚集性連接增強,特征路徑長度變短,腦網絡的信息傳遞變快,平均全局效率升高,“小世界”屬性增強,腦網絡的信息傳輸更高效。本研究為 tDCS 應用于腦卒中患者康復治療提供了一定的參考。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。