耳鳴的發病率較高,會影響患者的注意力、情緒、睡眠等,甚至會造成嚴重心理障礙以及自殺傾向。當前并沒有統一客觀的檢測及治療手法,且耳鳴的發病機制尚不明確。本文采集了耳鳴患者和健康被試的靜息態腦電(EEG),對比兩組數據在 δ(0.5~3 Hz)、θ(4~7 Hz)、α(8~13 Hz)、β(14~30 Hz)以及 γ(31~50 Hz)頻帶的功率譜拓撲圖的差異,以此探討耳鳴的神經機制。共招募了 16 名耳鳴患者和 16 名健康被試參加試驗。靜息態實驗結果發現,耳鳴患者靜息態頻譜能量在所關注的全部頻帶上都高于健康被試,利用 t 檢驗得到有統計學意義的差異區域主要集中在 θ 和 α 頻帶右顳葉,以及 β 和 γ 頻帶的左右顳葉、前額和頂葉區域。另外,本文還設計了任務態的注意力實驗,進一步研究耳鳴對注意力的影響。結果顯示,耳鳴患者注意力任務的分類準確率顯著低于健康被試,最高值分別為 80.21% 和 88.75%,提示耳鳴可能導致了患者的注意力衰弱。

引用本文: 黃海云, 蔡躍新, 馮學技, 李遠清. 基于腦電信號的耳鳴患者靜息態頻譜圖及注意力研究. 生物醫學工程學雜志, 2021, 38(3): 492-497. doi: 10.7507/1001-5515.202012015 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

耳鳴是一種聽覺幻覺,是指在沒有外界聲源刺激的情況下,患者自我感覺耳內或顱內有聲音[1]。國外研究表明,有 5%~15% 的人有過耳鳴的經歷,1%~3% 的人正常生活被嚴重影響,需要尋求醫生幫助[2]。國內的研究顯示,有 10% 的人經歷過耳鳴,耳鳴者中有 5% 人曾經尋求過治療,并有 0.5% 的患者因嚴重耳鳴導致殘疾[3]。耳鳴不僅會造成聽力損傷,更可能會影響患者情緒、注意力、睡眠等[4]。耳鳴是一種主觀的感覺,因此耳鳴的檢測和治療具有很大的挑戰。現階段還沒有客觀高效的檢查手段,更沒有普遍適用的藥物和治療方法。

近年來,研究者們使用腦電圖(electroencephalogram,EEG)、腦磁圖(magnetoencephalography,MEG)、功能性核磁共振(functional magnetic resonance imaging,fMRI)等方法探究耳鳴的產生機制[5-6]。其中,EEG 方法因為具有使用便捷、成本低、無創傷、較高的時間分辨率等優點,得到較多研究者的青睞。Moazami-Goudarzi 等[5]研究長期性耳鳴患者和正常人靜息態腦電圖譜的差異性。他們收集了 8 名耳鳴患者和 15 名健康被試的靜息態 EEG 數據,使用頻譜分析以及 LORETA 溯源分析。結果表明,耳鳴患者和健康被試靜息態 EEG 頻譜在 δ、θ 以及 β 頻帶都有顯著差異,溯源分析表明差異性區域主要集中在顳頂葉、扣帶狀前部以及島葉后部。蔡躍新等[7]研究了耳鳴患者的中樞靜息態 EEG 信號頻譜特征,并結合臨床耳鳴響度的檢測結果進行相關性分析。實驗結果顯示,耳鳴患者雙側顳葉以及顳頂聯合區的激活程度比正常人更高,并提出 γ 波具有作為耳鳴主觀評價的中樞指標的可能性。然而,已有的研究還是存在很多不足,耳鳴的生物標記還沒有公認的指標,已有的工作都是基于靜息態的研究,對耳鳴患者任務態下的研究相當匱乏。

注意力在我們生活中扮演著重要角色,注意力缺乏會造成許多不良影響。注意力缺陷多動障礙正是由于注意力缺乏而引起的疾病[8]。學習成績的好壞、工作效率等也都會受到注意力的影響[9]。耳鳴和注意力之間有著緊密的關系。Stevens 等[10]招募了 11 名長期性耳鳴患者以及年齡、智力相匹配的健康對照組,通過斯特魯普實驗發現,耳鳴患者響應時間明顯高于對照組,結果表明耳鳴使患者注意力分散。Cuny 等[11]通過對單側耳鳴患者左右耳分別播放聲音,研究耳鳴患者對聲音種類區分的準確性以及聲音變化的敏感度。實驗結果表明,耳鳴患者在耳鳴側對聲音種類的區分更加準確,但對聲音變化的反應更遲鈍。結果提示注意力集中在耳鳴側時,難以發生轉移,即耳鳴吸引了患者的注意力。

本研究采集了長期性耳鳴患者的靜息態腦電,使用頻譜分析方法對比耳鳴患者和健康對照組的頻譜圖,并通過假設檢驗找出差異有統計學意義的區域和頻帶。另外,本研究還設計了注意力腦電實驗,對比耳鳴患者和正常人注意力任務分類準確率的差異,分析討論耳鳴對患者注意力的影響。

1 材料和方法

1.1 實驗對象

收集 2018 年 5 月至 11 月就診于中山大學孫逸仙紀念醫院耳科門診,且以耳鳴為第一主訴的患者。入組條件:年齡在 18 到 75 周歲;耳鳴持續時間超過一年;沒有精神病史,溝通無障礙;非客觀性耳鳴(如血管性疾病和肌肉性疾病引起)。另外招募無耳鳴病史和無聽力損傷的健康被試作為對照組。總共招募了長期性耳鳴患者 16 名,年齡為(40.9 ± 10.5)歲;健康被試 16 名,年齡為(25.7 ± 1.6)歲。所有被試檢查之前都已簽署知情同意書。本實驗通過了中山大學孫逸仙紀念醫院的醫學倫理會審查。

1.2 實驗設備

使用美國 NeuroScan 公司的 Nuamps 腦電放大器,采樣率設置為 250 Hz。實驗時,使用 32 通道的電極帽(電極排布遵循 10-20 國際標準)采集 EEG 信號,右側乳突作為參考電極,所有電極阻抗均低于 50 kΩ。

1.3 實驗流程

1.3.1 靜息態實驗

實驗開始前先給被試交代清楚檢查目的以及注意事項。實驗在安靜的房間內進行,過程中要求受試者保持安靜,坐姿端正,雙眼睜開目視前方,盡量少眨眼并保持頭部不動。使用腦電放大器記錄受試者的 5 min 靜息態 EEG 數據。

1.3.2 注意力實驗

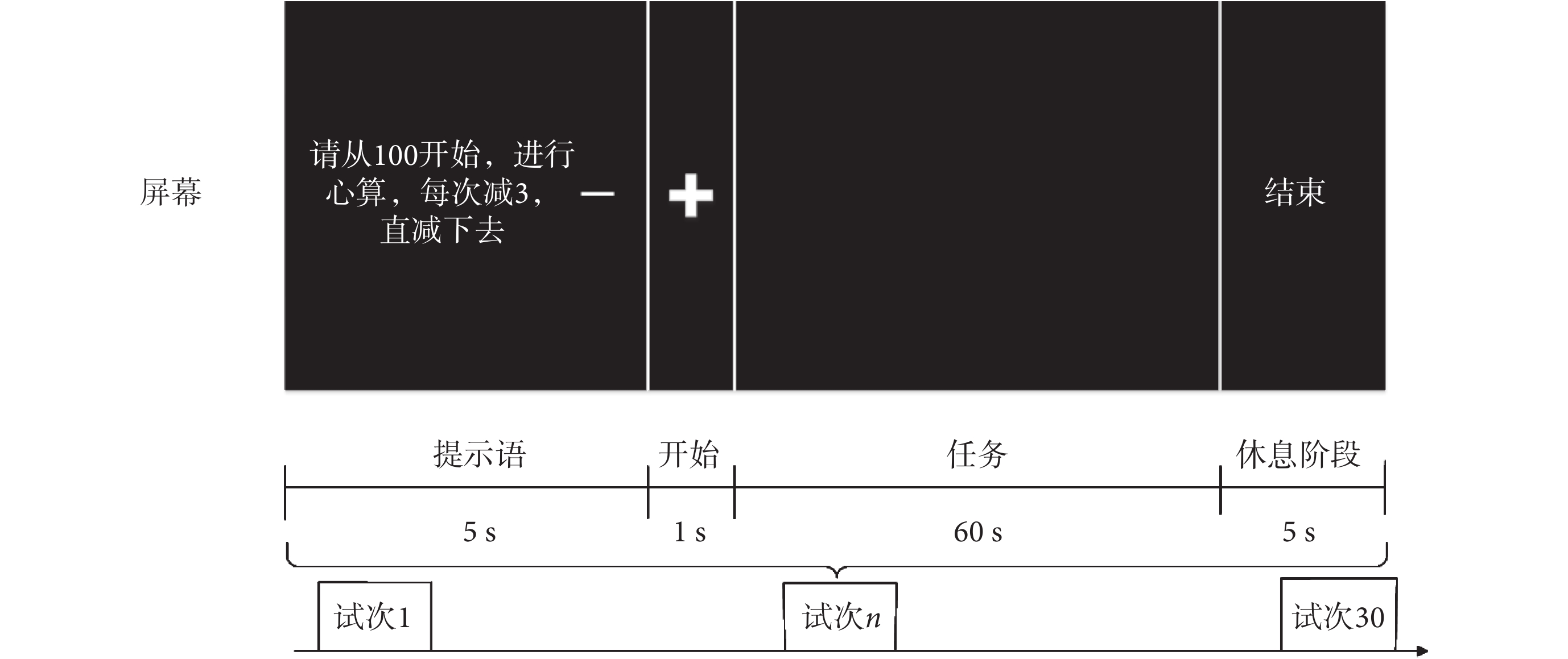

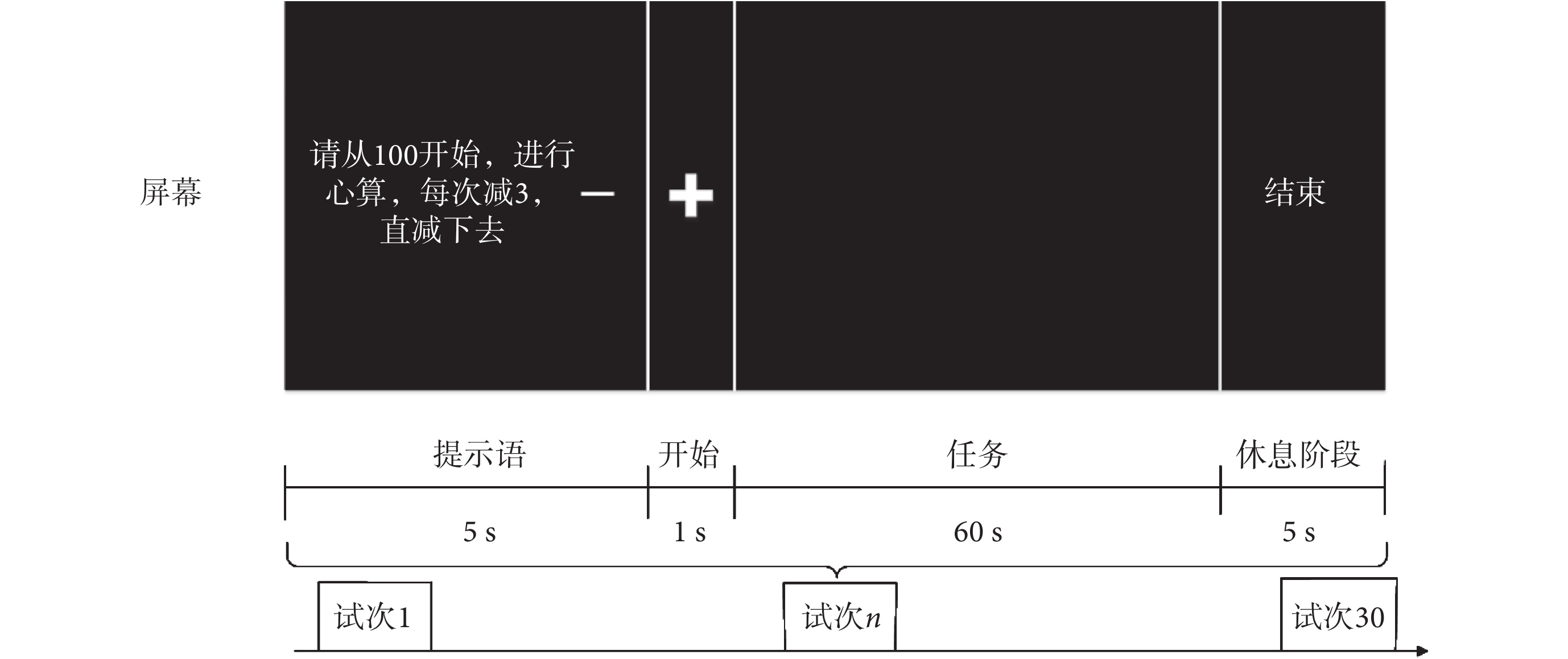

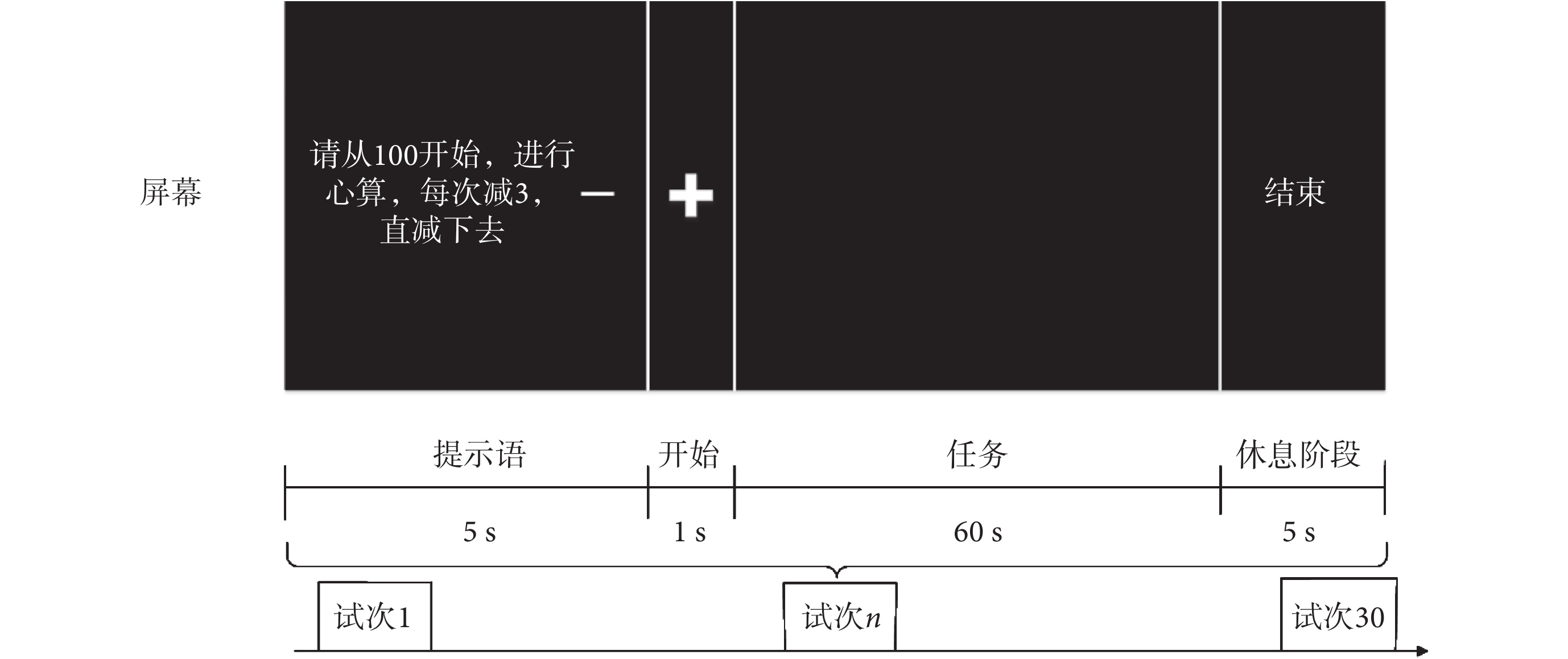

我們設計了注意力的任務態實驗,實驗范式如圖 1 所示。每次實驗開始前會有 5 s 顯示提示語,提醒被試該試次要進行的任務種類。之后 60 s 是任務時間,要求被試根據任務要求完成實驗。本次任務結束時,屏幕會顯示結束。實驗總共包含兩種任務,分別為要求被試保持安靜以及進行算術運算。保持安靜的任務和靜息態實驗的要求相似,要求受試者睜眼靜坐,目視前方,減少眨眼和頭動。進行算術運算任務時,要求被試根據給出的初始阿拉伯數字,進行減法運算,每次減去 3,一直減下去。當屏幕出現“結束”提示語,系統也會同步播放語音“結束”,表示本試次結束。實驗總共包含 30 個試次,其中保持安靜和進行算術運算各 15 次,任務以隨機順序出現,每個試次持續 60 s。每個試次結束后有休息調整時間,準備好后實驗員開始下一個試次。在實驗前先給受試者詳細講解任務要求,并練習幾個試次。

圖1

實驗范式

Figure1.

Experiment protocol

圖1

實驗范式

Figure1.

Experiment protocol

1.4 數據處理

1.4.1 預處理

靜息態和任務態的 EEG 數據預處理方法一致。具體步驟如下:① 使用參考電極標準化技術(reference electrode standardization technique,REST)對 EEG 數據進行重參考[12]。② 對原始數據進行 50 Hz 的陷波濾波,去除工頻干擾。③ 設計 0.1~70 Hz 的最小相位 FIR 帶通濾波器,對數據進行帶通濾波。④ 使用 EEGLAB 工具箱對數據進行獨立成分分析(independent component analysis,ICA),根據分解后的成分波形圖以及拓撲圖,手動挑選并去除與眼電相關的偽跡成分[13]。

1.4.2 特征提取

使用 512 點的短時傅里葉變換(short time Fourier transform,STFT)以及無重疊的 1 s 長度的漢寧窗計算每個通道的功率譜。分別計算每個通道在 δ(0.5~3 Hz)、θ(4~7 Hz)、α(8~13 Hz)、β(14~30 Hz)和 γ(31~50 Hz)頻帶內的功率值。

1.4.3 模型訓練及分類

該步驟僅針對任務態注意力實驗的 EEG 數據,分類也是指區分保持安靜以及進行運算這兩種不同的任務。將每位受試者進行算術運行的 15 個樣本的特征標記為 + 1,保持安靜的 15 個樣本的特征標記為 ? 1,建立模型區分這兩類任務。對每一位受試者,將得到的 30 個通道以及 5 個頻帶的功率譜特征拉長為 150 維的特征向量,并進行歸一化處理,利用支持向量機(support vector machine,SVM)做留一交叉驗證(leave-one-out cross-validation),最終取均值得到每位受試者的分類準確率。本文 SVM 分類器采用線性核函數。最后分別將耳鳴患者組以及健康被試組內所有被試的結果平均,得到該組的平均準確率。

1.4.4 統計學方法

對耳鳴患者以及健康被試各個頻帶的功率譜進行統計分析。使用 t 檢驗,比較得到不同頻帶以及不同電極位置的差異值。P ≤ 0.05(FDR 校準)表示兩組數據差異有統計學意義。

2 結果

2.1 耳鳴患者和健康被試靜息態結果比較

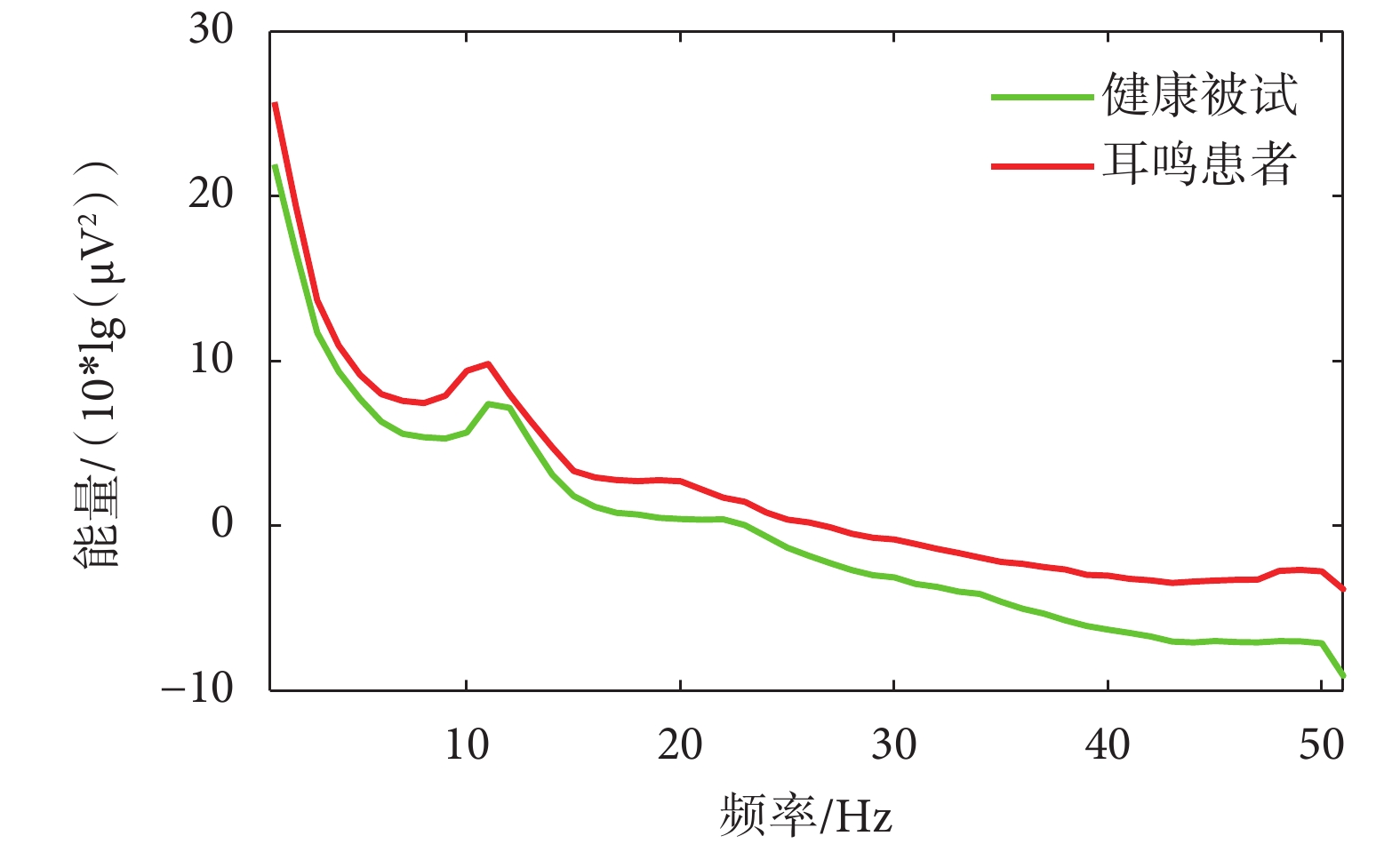

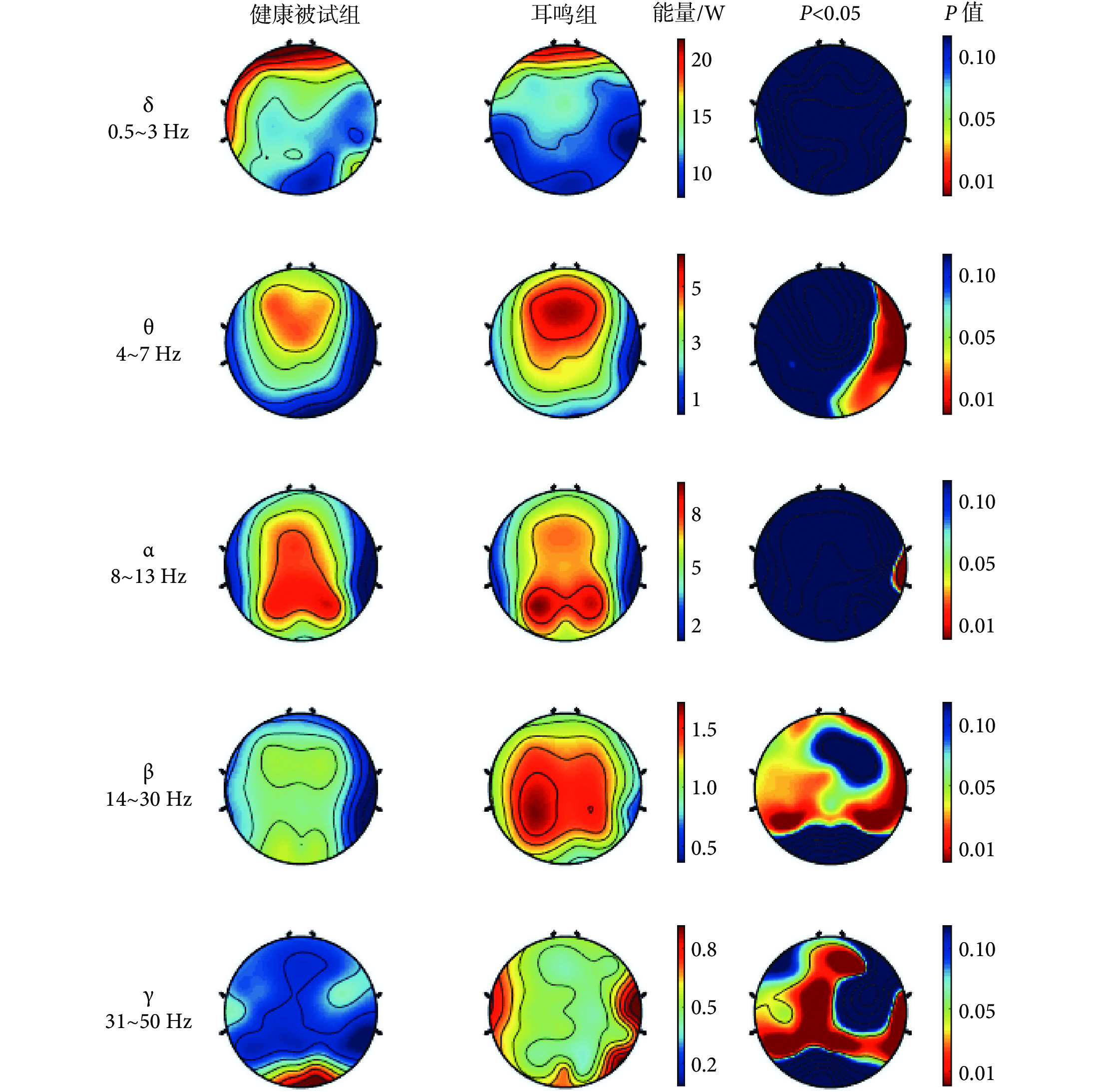

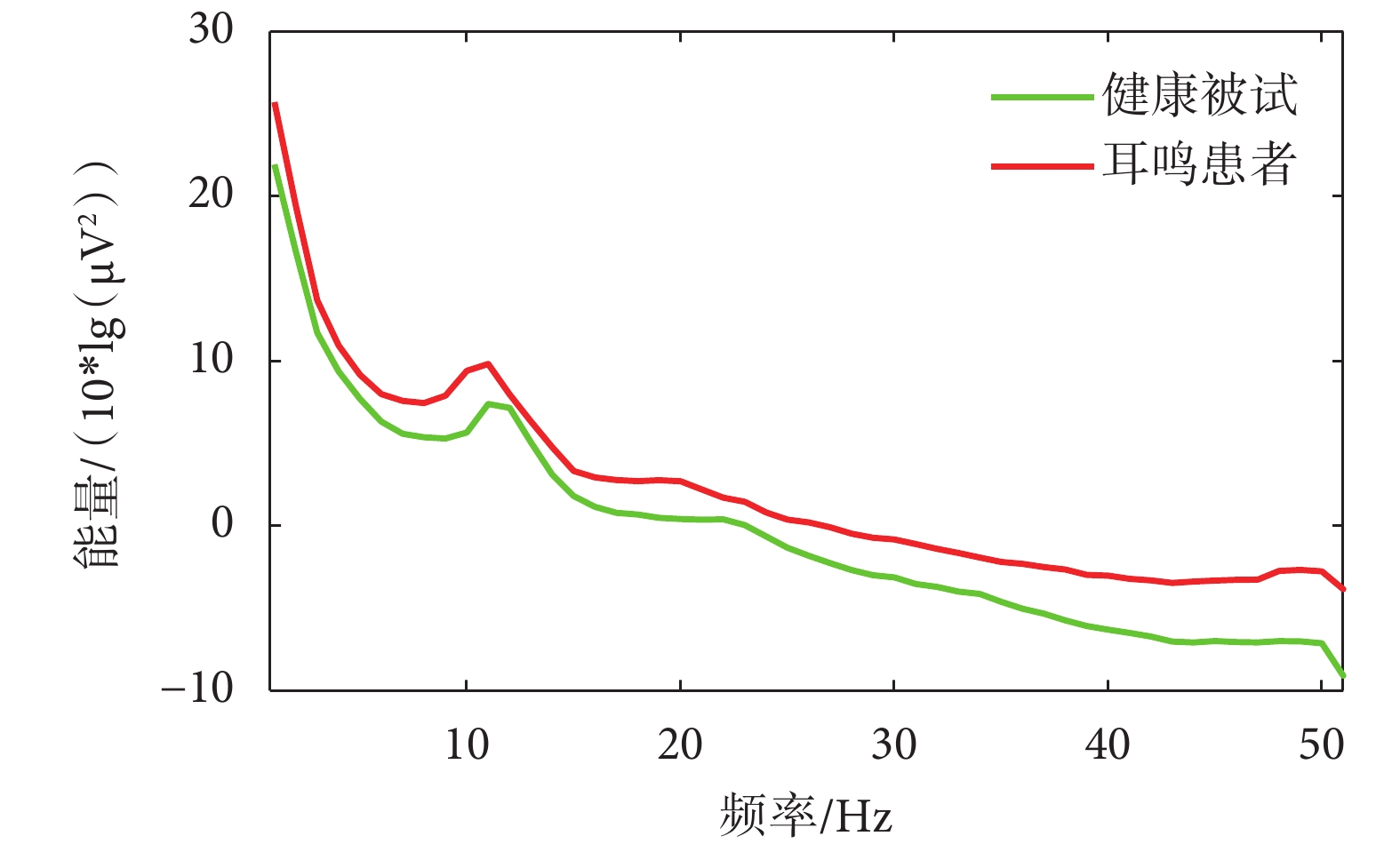

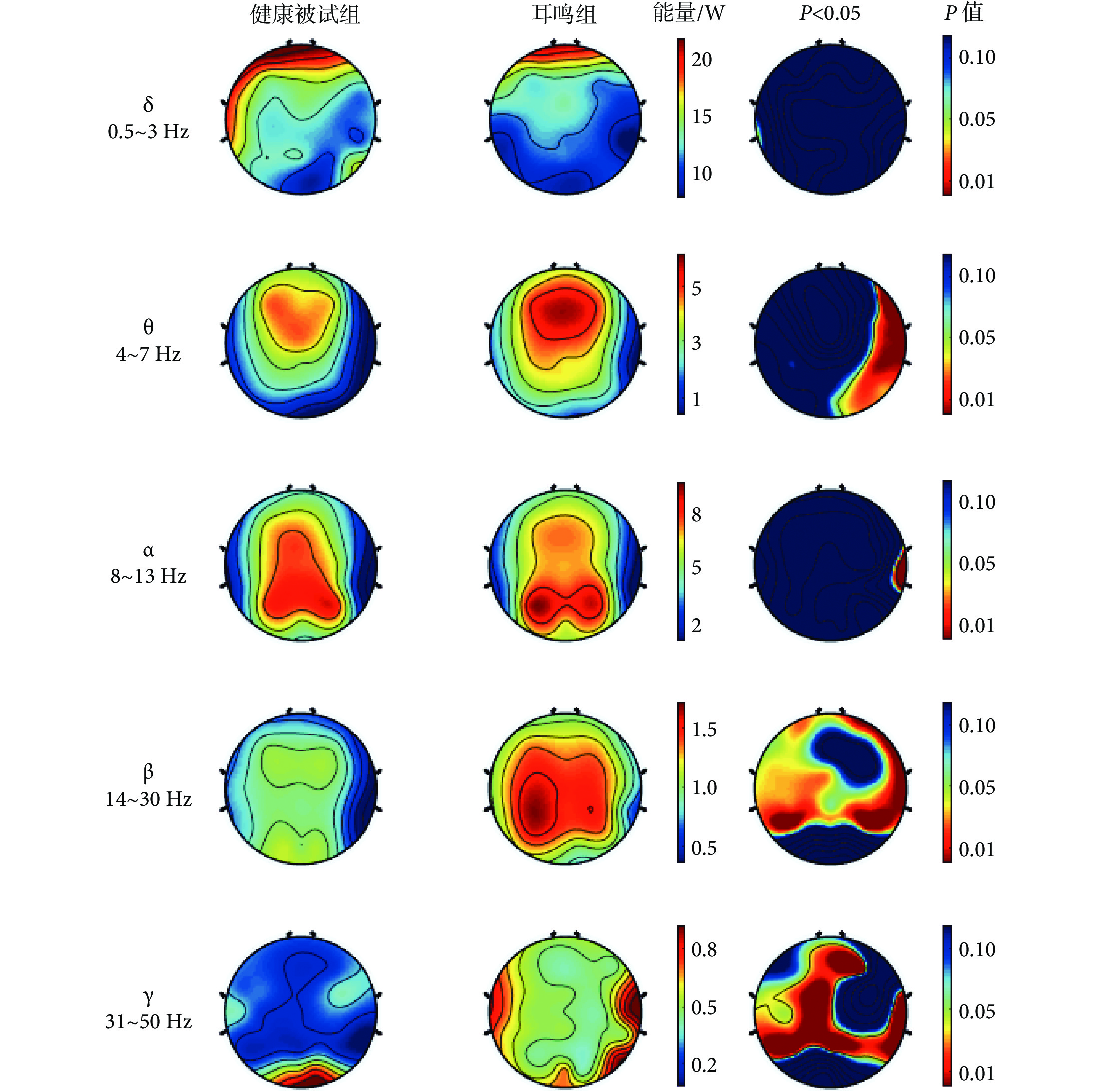

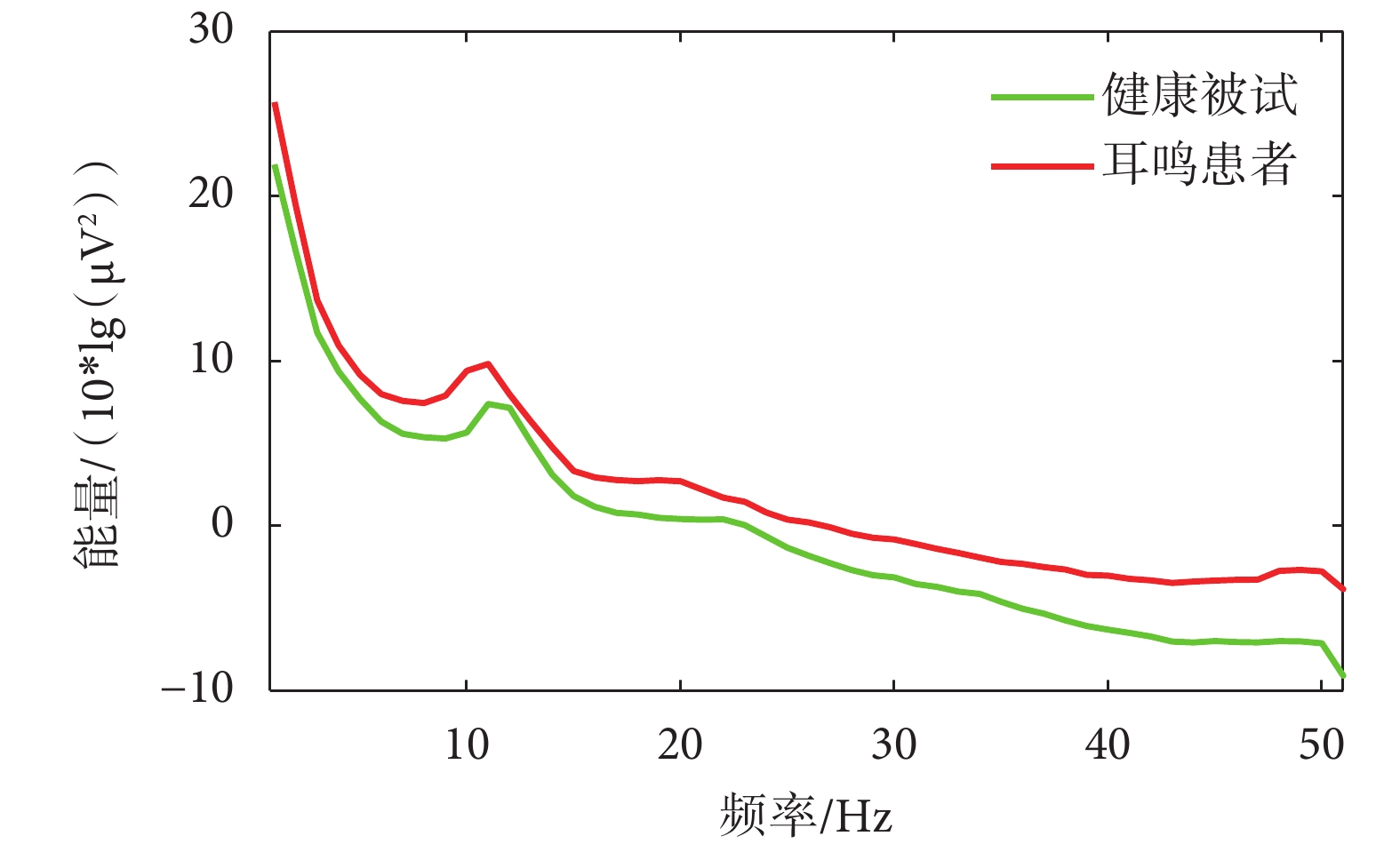

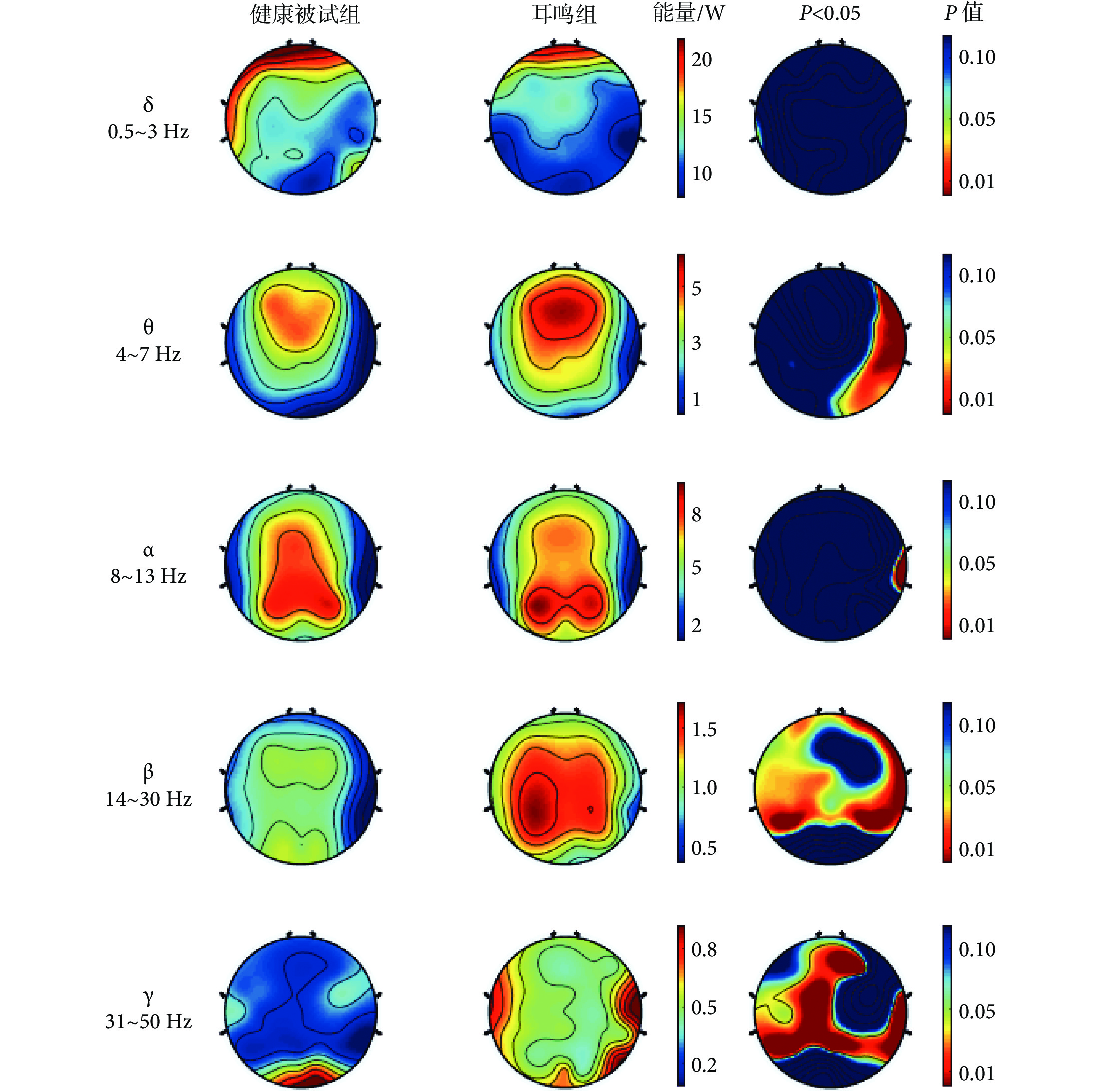

首先,如圖 2 所示,在所關注的全部頻帶內,耳鳴患者的平均能量都高于健康被試的平均能量。平均能量分別由兩組被試的所有通道、所有被試求平均值得到。圖 3 展示了兩組被試在五個頻帶(δ、θ、α、β 以及 γ)的平均功率譜拓撲圖。特別的,拓撲圖是耳鳴患者組和健康被試組內所有被試在各個頻帶分別平均得到。結果顯示,在 θ 和 α 頻帶右顳葉,以及 β 和 γ 頻帶的左右顳葉、前額和頂葉區域,耳鳴患者的功率高于健康被試(P < 0.05)。在其他區域以及頻帶,耳鳴患者和健康被試之間差異無統計學意義。

圖2

耳鳴患者組和健康被試組 EEG 總能量對比

Figure2.

Comparison of total EEG energy between tinnitus patient group and healthy control group

圖2

耳鳴患者組和健康被試組 EEG 總能量對比

Figure2.

Comparison of total EEG energy between tinnitus patient group and healthy control group

圖3

耳鳴患者組與健康被試組在不同頻帶平均功率譜拓撲圖

Figure3.

Topological maps of the average power spectrum in different frequency bands between tinnitus patient group and healthy control group

圖3

耳鳴患者組與健康被試組在不同頻帶平均功率譜拓撲圖

Figure3.

Topological maps of the average power spectrum in different frequency bands between tinnitus patient group and healthy control group

2.2 注意力實驗結果

如表 1 所示,列出了健康被試以及耳鳴患者在五個子頻帶以及全頻帶的平均分類結果。結果顯示,健康被試在所有子頻帶以及全頻帶的分類結果均優于耳鳴患者。其中,健康被試的分類結果在 θ 頻帶(P = 0.001)、α 頻帶(P = 0.047)、β 頻帶(P = 0.038)以及全頻帶(P = 0.036)與耳鳴患者的分類結果差異均有統計學意義,在 δ 以及 γ 頻帶兩組被試分類結果差異則無統計學意義(P = 0.078,P = 0.908)。耳鳴患者和健康被試都在全頻帶取得了最高的分類準確率,分別為 80.21% 和 88.75%。

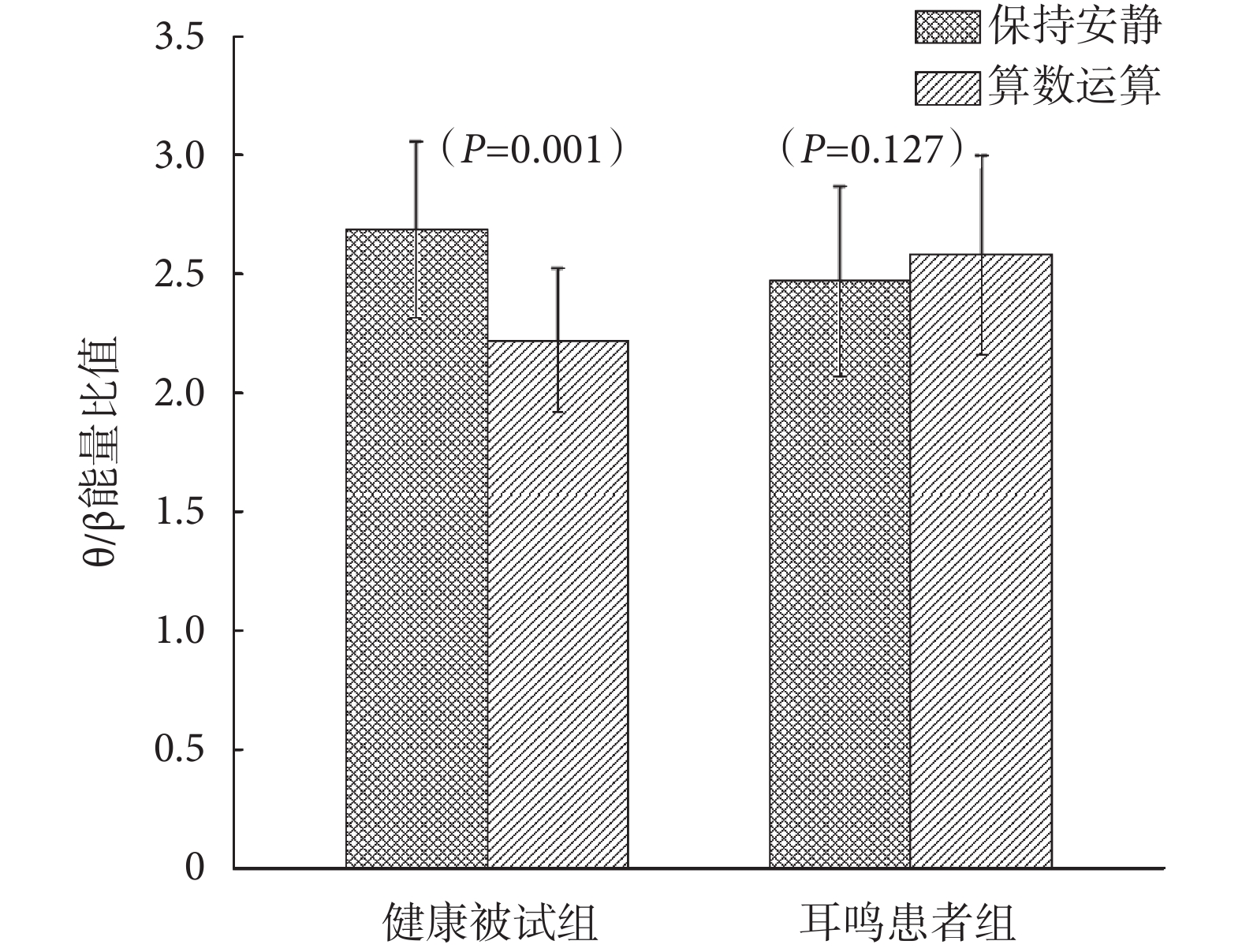

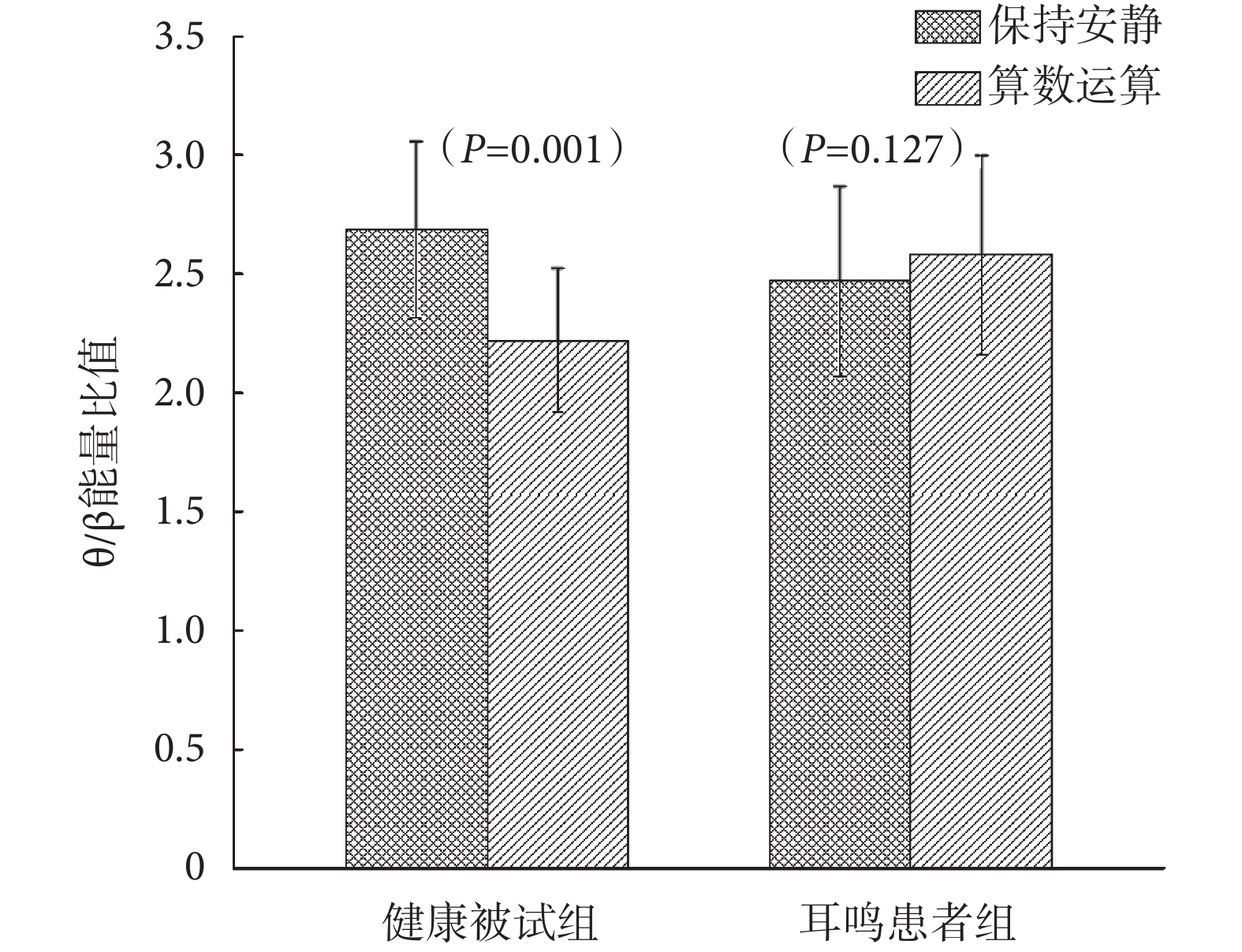

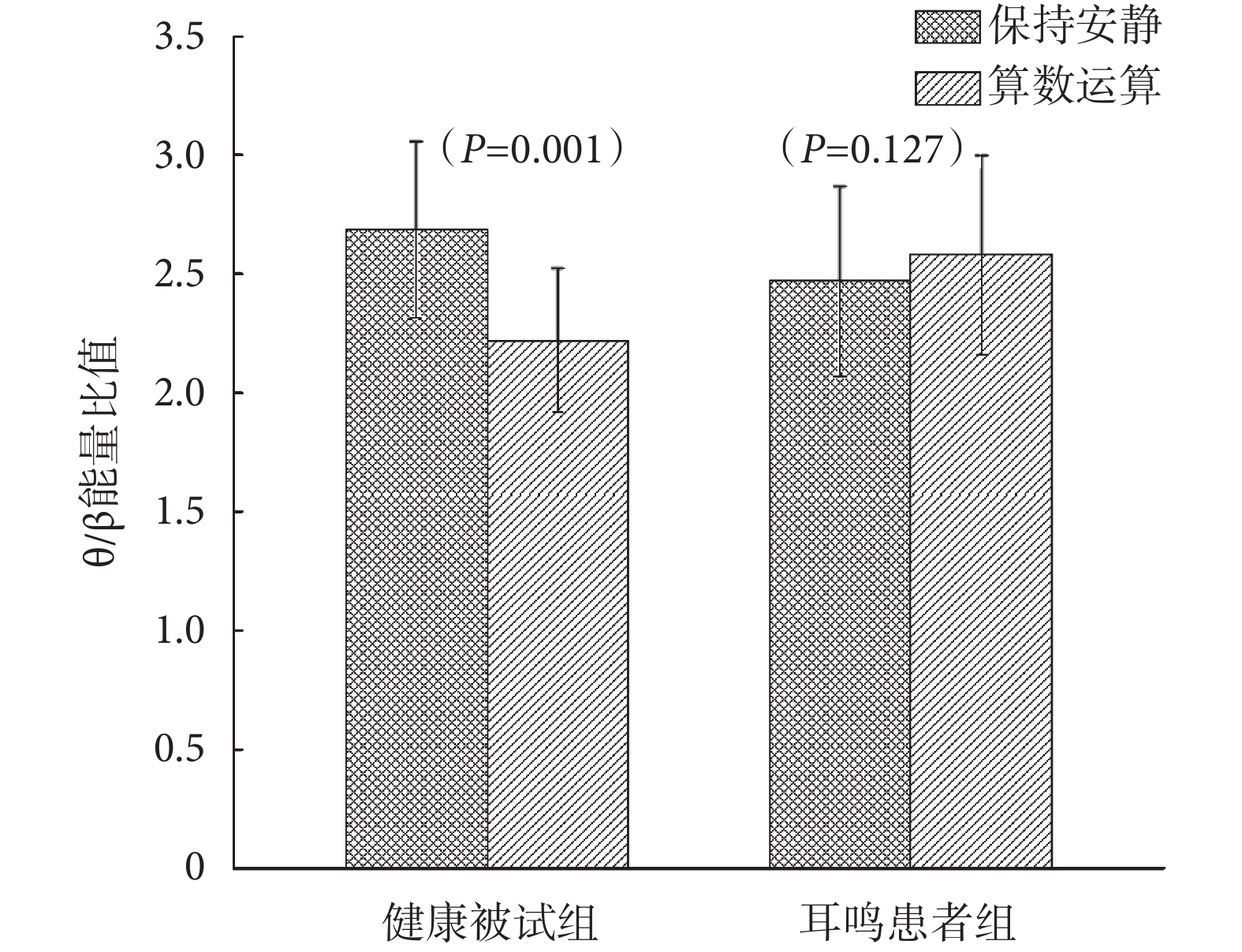

圖 4 展示了耳鳴患者和健康被試在進行算術運行以及保持安靜狀態下,前額區域(FP1、FP2、F3、F4、FZ、F7、F8)θ/β 的平均能量比值。其中,健康對照組在進行算術運算時,前額區域 θ/β 比值低于保持安靜狀態下的比值(P=0.001),而耳鳴患者組在兩種任務下該區域 θ/β 比值差異無統計學意義(P=0.127)。

圖4

耳鳴患者組和健康被試組在保持安靜和進行計算狀態 下前額區域 θ/β 能量比值

Figure4.

The ratio of θ/β energy in the frontal area of tinnitus patient group and healthy control group while keeping quiet and performing calculations

圖4

耳鳴患者組和健康被試組在保持安靜和進行計算狀態 下前額區域 θ/β 能量比值

Figure4.

The ratio of θ/β energy in the frontal area of tinnitus patient group and healthy control group while keeping quiet and performing calculations

3 討論

本研究的結果顯示,相對于健康被試,耳鳴患者的靜息態腦電在所有頻帶的功率譜能量都有所增高,并且在高頻帶更加明顯。此結果與 Moazami-Goudarzi 等[5]的研究結果一致,說明耳鳴的產生可能遵循丘腦-皮層節律紊亂模型,即在丘腦到聽覺皮層的神經傳導過程中,聽覺感知信息缺乏,導致腦電的低頻振蕩與高頻的發生耦合,最終這些共振產生了耳鳴,也導致了腦電功率譜能量的上升[14]。

本研究發現耳鳴患者功率譜能量在 θ 和 α 頻帶右顳葉,以及 β 和 γ 頻帶的左右顳葉、前額和頂葉區域高于健康被試組的功率值,且差異有統計學意義。已有研究表明,耳鳴的產生往往與中樞腦區的活動異常相關,而且靜息態頻譜特征可以作為主觀性耳鳴的一種生物指標[5, 7, 14-15]。本研究結果和已有的基于 fMRI 的研究一致,雙側顳葉作為接收和處理聽覺信息的高級皮層區,耳鳴患者的頻譜功率高于健康被試,表明可能是耳鳴干擾使處理聽覺信息的皮層區域過度活躍,最終導致腦電的功率圖譜在顳葉區域更高[16]。β 和 γ 高頻帶的差異區域集中在顳頂以及前額區域,Houdayer[17]以及 van der Loo[18]等的研究也表明了耳鳴患者的高頻帶頻譜能量明顯增強。也有學者認為耳鳴的產生和感知是全局網絡模式,不僅僅是聽覺初級皮層腦區在參與[19-20]。該觀點提出耳鳴產生需要全腦參與,包括了前額以及頂葉等。

本研究還設計了注意力的任務實驗,實驗結果發現耳鳴患者區分計算和安靜狀態的準確率低于健康被試,最高分類準確率分別是 80.21% 和 88.75%(P < 0.05)。Rossiter 等[9]研究了耳鳴和注意力以及工作記憶的關系,實驗結果表明耳鳴患者集中注意力的能力明顯低于健康對照組,并且耳鳴會影響患者的部分認知能力。此結果提示可能是耳鳴使患者的注意力和工作記憶能力下降,最終導致了實驗準確率顯著低于健康被試。單頻帶的分類結果顯示,健康被試在 θ 以及 α 頻帶都取得了較高的分類準確率,但耳鳴患者在 δ 頻帶的分類效果最好。已有研究表明,α 頻帶頻譜特征可以作為反映注意力的指標,β 頻帶則與情感以及認知相關[21-22]。本實驗結果中,健康被試在 α 頻帶取得的高分類準確率也驗證了該頻帶在注意力方面的重要作用。耳鳴患者組在 θ 以及 α 頻帶的準確率都低于 δ 頻帶,表明耳鳴可能導致了患者的注意力衰弱。

已有研究表明,θ/β 比值可以作為注意力程度以及判斷注意力缺失癥治療效果的生物指標[22-24]。專注程度高時,θ/β 比值應該下降,與本文中健康對照組的結果一致[23]。耳鳴患者組在兩種任務態下 θ/β 的比值未見明顯差異,進一步表明耳鳴干擾了注意力的集中。

4 結論

本研究發現耳鳴患者靜息態頻譜能量在所關注的全部頻帶上都高于健康被試,差異有統計學意義的區域主要集中在 θ 和 α 頻帶右顳葉,以及 β 和 γ 頻帶的左右顳葉、前額和頂葉區域。提示耳鳴的產生可能遵循丘腦-皮層節律紊亂模型。耳鳴患者注意力任務中區分計算和安靜狀態的分類準確率低于健康被試,兩組最高值分別為 80.21% 和 88.75%,提示耳鳴可能導致了患者的注意力衰弱。

本研究還存在一些不足之處。首先,被試數量還不夠多。下一步研究中應增加更多的被試數量,讓實驗結果更加可靠。其次,本研究耳鳴患者組和健康被試組的年齡沒有嚴格匹配,并且對耳鳴患者實驗前的藥物服用情況也沒有詳細地詢問和控制,今后的研究應該對被試的挑選更加嚴格和規范。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

耳鳴是一種聽覺幻覺,是指在沒有外界聲源刺激的情況下,患者自我感覺耳內或顱內有聲音[1]。國外研究表明,有 5%~15% 的人有過耳鳴的經歷,1%~3% 的人正常生活被嚴重影響,需要尋求醫生幫助[2]。國內的研究顯示,有 10% 的人經歷過耳鳴,耳鳴者中有 5% 人曾經尋求過治療,并有 0.5% 的患者因嚴重耳鳴導致殘疾[3]。耳鳴不僅會造成聽力損傷,更可能會影響患者情緒、注意力、睡眠等[4]。耳鳴是一種主觀的感覺,因此耳鳴的檢測和治療具有很大的挑戰。現階段還沒有客觀高效的檢查手段,更沒有普遍適用的藥物和治療方法。

近年來,研究者們使用腦電圖(electroencephalogram,EEG)、腦磁圖(magnetoencephalography,MEG)、功能性核磁共振(functional magnetic resonance imaging,fMRI)等方法探究耳鳴的產生機制[5-6]。其中,EEG 方法因為具有使用便捷、成本低、無創傷、較高的時間分辨率等優點,得到較多研究者的青睞。Moazami-Goudarzi 等[5]研究長期性耳鳴患者和正常人靜息態腦電圖譜的差異性。他們收集了 8 名耳鳴患者和 15 名健康被試的靜息態 EEG 數據,使用頻譜分析以及 LORETA 溯源分析。結果表明,耳鳴患者和健康被試靜息態 EEG 頻譜在 δ、θ 以及 β 頻帶都有顯著差異,溯源分析表明差異性區域主要集中在顳頂葉、扣帶狀前部以及島葉后部。蔡躍新等[7]研究了耳鳴患者的中樞靜息態 EEG 信號頻譜特征,并結合臨床耳鳴響度的檢測結果進行相關性分析。實驗結果顯示,耳鳴患者雙側顳葉以及顳頂聯合區的激活程度比正常人更高,并提出 γ 波具有作為耳鳴主觀評價的中樞指標的可能性。然而,已有的研究還是存在很多不足,耳鳴的生物標記還沒有公認的指標,已有的工作都是基于靜息態的研究,對耳鳴患者任務態下的研究相當匱乏。

注意力在我們生活中扮演著重要角色,注意力缺乏會造成許多不良影響。注意力缺陷多動障礙正是由于注意力缺乏而引起的疾病[8]。學習成績的好壞、工作效率等也都會受到注意力的影響[9]。耳鳴和注意力之間有著緊密的關系。Stevens 等[10]招募了 11 名長期性耳鳴患者以及年齡、智力相匹配的健康對照組,通過斯特魯普實驗發現,耳鳴患者響應時間明顯高于對照組,結果表明耳鳴使患者注意力分散。Cuny 等[11]通過對單側耳鳴患者左右耳分別播放聲音,研究耳鳴患者對聲音種類區分的準確性以及聲音變化的敏感度。實驗結果表明,耳鳴患者在耳鳴側對聲音種類的區分更加準確,但對聲音變化的反應更遲鈍。結果提示注意力集中在耳鳴側時,難以發生轉移,即耳鳴吸引了患者的注意力。

本研究采集了長期性耳鳴患者的靜息態腦電,使用頻譜分析方法對比耳鳴患者和健康對照組的頻譜圖,并通過假設檢驗找出差異有統計學意義的區域和頻帶。另外,本研究還設計了注意力腦電實驗,對比耳鳴患者和正常人注意力任務分類準確率的差異,分析討論耳鳴對患者注意力的影響。

1 材料和方法

1.1 實驗對象

收集 2018 年 5 月至 11 月就診于中山大學孫逸仙紀念醫院耳科門診,且以耳鳴為第一主訴的患者。入組條件:年齡在 18 到 75 周歲;耳鳴持續時間超過一年;沒有精神病史,溝通無障礙;非客觀性耳鳴(如血管性疾病和肌肉性疾病引起)。另外招募無耳鳴病史和無聽力損傷的健康被試作為對照組。總共招募了長期性耳鳴患者 16 名,年齡為(40.9 ± 10.5)歲;健康被試 16 名,年齡為(25.7 ± 1.6)歲。所有被試檢查之前都已簽署知情同意書。本實驗通過了中山大學孫逸仙紀念醫院的醫學倫理會審查。

1.2 實驗設備

使用美國 NeuroScan 公司的 Nuamps 腦電放大器,采樣率設置為 250 Hz。實驗時,使用 32 通道的電極帽(電極排布遵循 10-20 國際標準)采集 EEG 信號,右側乳突作為參考電極,所有電極阻抗均低于 50 kΩ。

1.3 實驗流程

1.3.1 靜息態實驗

實驗開始前先給被試交代清楚檢查目的以及注意事項。實驗在安靜的房間內進行,過程中要求受試者保持安靜,坐姿端正,雙眼睜開目視前方,盡量少眨眼并保持頭部不動。使用腦電放大器記錄受試者的 5 min 靜息態 EEG 數據。

1.3.2 注意力實驗

我們設計了注意力的任務態實驗,實驗范式如圖 1 所示。每次實驗開始前會有 5 s 顯示提示語,提醒被試該試次要進行的任務種類。之后 60 s 是任務時間,要求被試根據任務要求完成實驗。本次任務結束時,屏幕會顯示結束。實驗總共包含兩種任務,分別為要求被試保持安靜以及進行算術運算。保持安靜的任務和靜息態實驗的要求相似,要求受試者睜眼靜坐,目視前方,減少眨眼和頭動。進行算術運算任務時,要求被試根據給出的初始阿拉伯數字,進行減法運算,每次減去 3,一直減下去。當屏幕出現“結束”提示語,系統也會同步播放語音“結束”,表示本試次結束。實驗總共包含 30 個試次,其中保持安靜和進行算術運算各 15 次,任務以隨機順序出現,每個試次持續 60 s。每個試次結束后有休息調整時間,準備好后實驗員開始下一個試次。在實驗前先給受試者詳細講解任務要求,并練習幾個試次。

圖1

實驗范式

Figure1.

Experiment protocol

圖1

實驗范式

Figure1.

Experiment protocol

1.4 數據處理

1.4.1 預處理

靜息態和任務態的 EEG 數據預處理方法一致。具體步驟如下:① 使用參考電極標準化技術(reference electrode standardization technique,REST)對 EEG 數據進行重參考[12]。② 對原始數據進行 50 Hz 的陷波濾波,去除工頻干擾。③ 設計 0.1~70 Hz 的最小相位 FIR 帶通濾波器,對數據進行帶通濾波。④ 使用 EEGLAB 工具箱對數據進行獨立成分分析(independent component analysis,ICA),根據分解后的成分波形圖以及拓撲圖,手動挑選并去除與眼電相關的偽跡成分[13]。

1.4.2 特征提取

使用 512 點的短時傅里葉變換(short time Fourier transform,STFT)以及無重疊的 1 s 長度的漢寧窗計算每個通道的功率譜。分別計算每個通道在 δ(0.5~3 Hz)、θ(4~7 Hz)、α(8~13 Hz)、β(14~30 Hz)和 γ(31~50 Hz)頻帶內的功率值。

1.4.3 模型訓練及分類

該步驟僅針對任務態注意力實驗的 EEG 數據,分類也是指區分保持安靜以及進行運算這兩種不同的任務。將每位受試者進行算術運行的 15 個樣本的特征標記為 + 1,保持安靜的 15 個樣本的特征標記為 ? 1,建立模型區分這兩類任務。對每一位受試者,將得到的 30 個通道以及 5 個頻帶的功率譜特征拉長為 150 維的特征向量,并進行歸一化處理,利用支持向量機(support vector machine,SVM)做留一交叉驗證(leave-one-out cross-validation),最終取均值得到每位受試者的分類準確率。本文 SVM 分類器采用線性核函數。最后分別將耳鳴患者組以及健康被試組內所有被試的結果平均,得到該組的平均準確率。

1.4.4 統計學方法

對耳鳴患者以及健康被試各個頻帶的功率譜進行統計分析。使用 t 檢驗,比較得到不同頻帶以及不同電極位置的差異值。P ≤ 0.05(FDR 校準)表示兩組數據差異有統計學意義。

2 結果

2.1 耳鳴患者和健康被試靜息態結果比較

首先,如圖 2 所示,在所關注的全部頻帶內,耳鳴患者的平均能量都高于健康被試的平均能量。平均能量分別由兩組被試的所有通道、所有被試求平均值得到。圖 3 展示了兩組被試在五個頻帶(δ、θ、α、β 以及 γ)的平均功率譜拓撲圖。特別的,拓撲圖是耳鳴患者組和健康被試組內所有被試在各個頻帶分別平均得到。結果顯示,在 θ 和 α 頻帶右顳葉,以及 β 和 γ 頻帶的左右顳葉、前額和頂葉區域,耳鳴患者的功率高于健康被試(P < 0.05)。在其他區域以及頻帶,耳鳴患者和健康被試之間差異無統計學意義。

圖2

耳鳴患者組和健康被試組 EEG 總能量對比

Figure2.

Comparison of total EEG energy between tinnitus patient group and healthy control group

圖2

耳鳴患者組和健康被試組 EEG 總能量對比

Figure2.

Comparison of total EEG energy between tinnitus patient group and healthy control group

圖3

耳鳴患者組與健康被試組在不同頻帶平均功率譜拓撲圖

Figure3.

Topological maps of the average power spectrum in different frequency bands between tinnitus patient group and healthy control group

圖3

耳鳴患者組與健康被試組在不同頻帶平均功率譜拓撲圖

Figure3.

Topological maps of the average power spectrum in different frequency bands between tinnitus patient group and healthy control group

2.2 注意力實驗結果

如表 1 所示,列出了健康被試以及耳鳴患者在五個子頻帶以及全頻帶的平均分類結果。結果顯示,健康被試在所有子頻帶以及全頻帶的分類結果均優于耳鳴患者。其中,健康被試的分類結果在 θ 頻帶(P = 0.001)、α 頻帶(P = 0.047)、β 頻帶(P = 0.038)以及全頻帶(P = 0.036)與耳鳴患者的分類結果差異均有統計學意義,在 δ 以及 γ 頻帶兩組被試分類結果差異則無統計學意義(P = 0.078,P = 0.908)。耳鳴患者和健康被試都在全頻帶取得了最高的分類準確率,分別為 80.21% 和 88.75%。

圖 4 展示了耳鳴患者和健康被試在進行算術運行以及保持安靜狀態下,前額區域(FP1、FP2、F3、F4、FZ、F7、F8)θ/β 的平均能量比值。其中,健康對照組在進行算術運算時,前額區域 θ/β 比值低于保持安靜狀態下的比值(P=0.001),而耳鳴患者組在兩種任務下該區域 θ/β 比值差異無統計學意義(P=0.127)。

圖4

耳鳴患者組和健康被試組在保持安靜和進行計算狀態 下前額區域 θ/β 能量比值

Figure4.

The ratio of θ/β energy in the frontal area of tinnitus patient group and healthy control group while keeping quiet and performing calculations

圖4

耳鳴患者組和健康被試組在保持安靜和進行計算狀態 下前額區域 θ/β 能量比值

Figure4.

The ratio of θ/β energy in the frontal area of tinnitus patient group and healthy control group while keeping quiet and performing calculations

3 討論

本研究的結果顯示,相對于健康被試,耳鳴患者的靜息態腦電在所有頻帶的功率譜能量都有所增高,并且在高頻帶更加明顯。此結果與 Moazami-Goudarzi 等[5]的研究結果一致,說明耳鳴的產生可能遵循丘腦-皮層節律紊亂模型,即在丘腦到聽覺皮層的神經傳導過程中,聽覺感知信息缺乏,導致腦電的低頻振蕩與高頻的發生耦合,最終這些共振產生了耳鳴,也導致了腦電功率譜能量的上升[14]。

本研究發現耳鳴患者功率譜能量在 θ 和 α 頻帶右顳葉,以及 β 和 γ 頻帶的左右顳葉、前額和頂葉區域高于健康被試組的功率值,且差異有統計學意義。已有研究表明,耳鳴的產生往往與中樞腦區的活動異常相關,而且靜息態頻譜特征可以作為主觀性耳鳴的一種生物指標[5, 7, 14-15]。本研究結果和已有的基于 fMRI 的研究一致,雙側顳葉作為接收和處理聽覺信息的高級皮層區,耳鳴患者的頻譜功率高于健康被試,表明可能是耳鳴干擾使處理聽覺信息的皮層區域過度活躍,最終導致腦電的功率圖譜在顳葉區域更高[16]。β 和 γ 高頻帶的差異區域集中在顳頂以及前額區域,Houdayer[17]以及 van der Loo[18]等的研究也表明了耳鳴患者的高頻帶頻譜能量明顯增強。也有學者認為耳鳴的產生和感知是全局網絡模式,不僅僅是聽覺初級皮層腦區在參與[19-20]。該觀點提出耳鳴產生需要全腦參與,包括了前額以及頂葉等。

本研究還設計了注意力的任務實驗,實驗結果發現耳鳴患者區分計算和安靜狀態的準確率低于健康被試,最高分類準確率分別是 80.21% 和 88.75%(P < 0.05)。Rossiter 等[9]研究了耳鳴和注意力以及工作記憶的關系,實驗結果表明耳鳴患者集中注意力的能力明顯低于健康對照組,并且耳鳴會影響患者的部分認知能力。此結果提示可能是耳鳴使患者的注意力和工作記憶能力下降,最終導致了實驗準確率顯著低于健康被試。單頻帶的分類結果顯示,健康被試在 θ 以及 α 頻帶都取得了較高的分類準確率,但耳鳴患者在 δ 頻帶的分類效果最好。已有研究表明,α 頻帶頻譜特征可以作為反映注意力的指標,β 頻帶則與情感以及認知相關[21-22]。本實驗結果中,健康被試在 α 頻帶取得的高分類準確率也驗證了該頻帶在注意力方面的重要作用。耳鳴患者組在 θ 以及 α 頻帶的準確率都低于 δ 頻帶,表明耳鳴可能導致了患者的注意力衰弱。

已有研究表明,θ/β 比值可以作為注意力程度以及判斷注意力缺失癥治療效果的生物指標[22-24]。專注程度高時,θ/β 比值應該下降,與本文中健康對照組的結果一致[23]。耳鳴患者組在兩種任務態下 θ/β 的比值未見明顯差異,進一步表明耳鳴干擾了注意力的集中。

4 結論

本研究發現耳鳴患者靜息態頻譜能量在所關注的全部頻帶上都高于健康被試,差異有統計學意義的區域主要集中在 θ 和 α 頻帶右顳葉,以及 β 和 γ 頻帶的左右顳葉、前額和頂葉區域。提示耳鳴的產生可能遵循丘腦-皮層節律紊亂模型。耳鳴患者注意力任務中區分計算和安靜狀態的分類準確率低于健康被試,兩組最高值分別為 80.21% 和 88.75%,提示耳鳴可能導致了患者的注意力衰弱。

本研究還存在一些不足之處。首先,被試數量還不夠多。下一步研究中應增加更多的被試數量,讓實驗結果更加可靠。其次,本研究耳鳴患者組和健康被試組的年齡沒有嚴格匹配,并且對耳鳴患者實驗前的藥物服用情況也沒有詳細地詢問和控制,今后的研究應該對被試的挑選更加嚴格和規范。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。