為探究冠脈支架的仿生織構化處理對血流動力學的影響規律,設計一款生物可吸收聚乳酸冠脈支架,利用有限元分析方法,對三種形狀(矩形、三角形和梯形)的仿生織構化的支架植入后血流流場進行仿真分析,揭示溝槽的形狀和尺寸對血流動力學的影響規律,并尋求仿生織構化溝槽的最優解。結果顯示,不同形狀和尺寸的仿生織構化溝槽,對低壁面剪應力區域的影響具有一定的規律性,0.06 mm以上的溝槽對血流流動特性的影響較小,而0.06 mm以下的溝槽對血流流動特性的影響較顯著,且隨著尺寸的減小影響效果越好,其中0.02 mm的三角形溝槽在研究的所有模型中的影響效果最好。通過本文研究結果,期望仿生織構化支架結構能為降低支架內再狹窄提供一種新方法。

引用本文: 李長勝, 馮海全, 馬雙全, 白麗平. 仿生織構化冠脈支架植入后對血流動力學的影響規律. 生物醫學工程學雜志, 2022, 39(2): 339-346. doi: 10.7507/1001-5515.202106050 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

血管支架介入術是一種機械性的介入治療方法,已經成為治療血管狹窄的重要手段[1]。目前,對血管支架結構的研究主要圍繞支架形狀和尺寸的優化[2-3]。仿生織構化溝槽(以下簡稱溝槽)具有減阻的特性,能夠很好地改善材料表面物理特性,研究人員發現溝槽還具備較好的血液相容性和血流流動特性,能抑制血液中大分子的黏附[4]。

研究報道顯示,溝槽在內燃機、脈沖激光、輪船船體表面、微槽刀具和支架上都有應用[5-9]。目前已有很多溝槽相關的研究陸續展開,比如:有不少研究分析了溝槽間距對減阻的影響[10-13];也有針對不同形狀的溝槽進行研究,得到凹坑型溝槽的減阻性能最明顯的結論[14-15]。溝槽在血管支架的應用也有前人研究,比如利用有限元方法,對薄壁圓筒代替血管支架的內表面進行織構化分析,得出當面積率達到某個特定的值時減阻效果最好的結論[16-17]。此外,蔡蕓等[4]通過仿真方法研究了不同形狀的凹坑型溝槽對血流動力學的影響,但其分析較為簡單,模型為二維模型,溝槽形狀也較為單一。以上研究表明,合理的溝槽設計有良好的減阻效果。但是,對于溝槽形狀和尺寸在改善血管支架植入后的血流動力學方面的研究不夠深入和徹底。

本文以仿生織構化的可吸收聚乳酸冠脈支架為研究對象,對其支撐桿結構進行織構化處理,建立不同溝槽的支架模型進行流體仿真分析,以期揭示冠脈支架的仿生織構化溝槽的形狀和尺寸對血流流動特性及血流動力學的影響規律,為降低支架內再狹窄率另辟蹊徑。

1 材料與方法

1.1 幾何模型

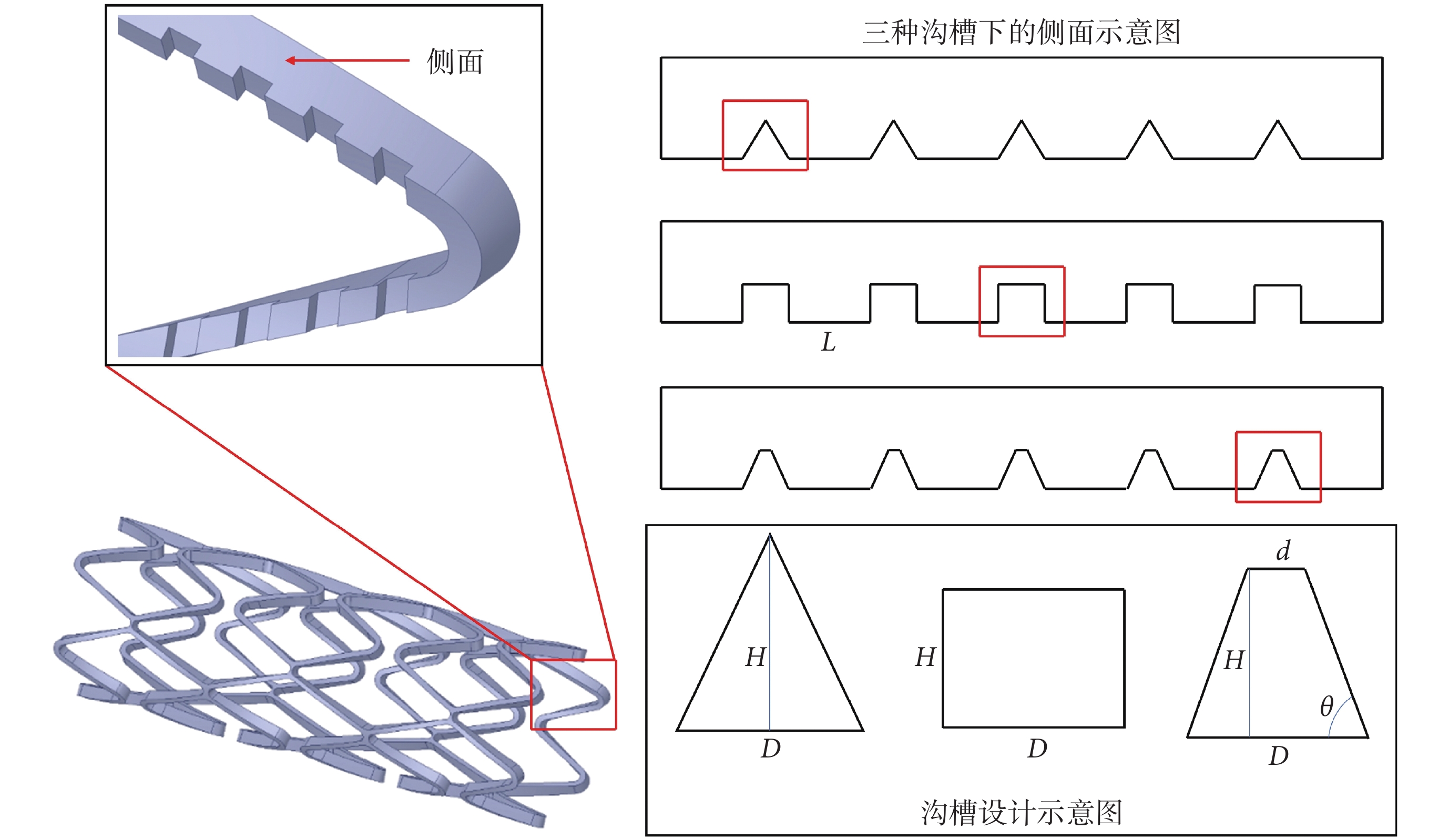

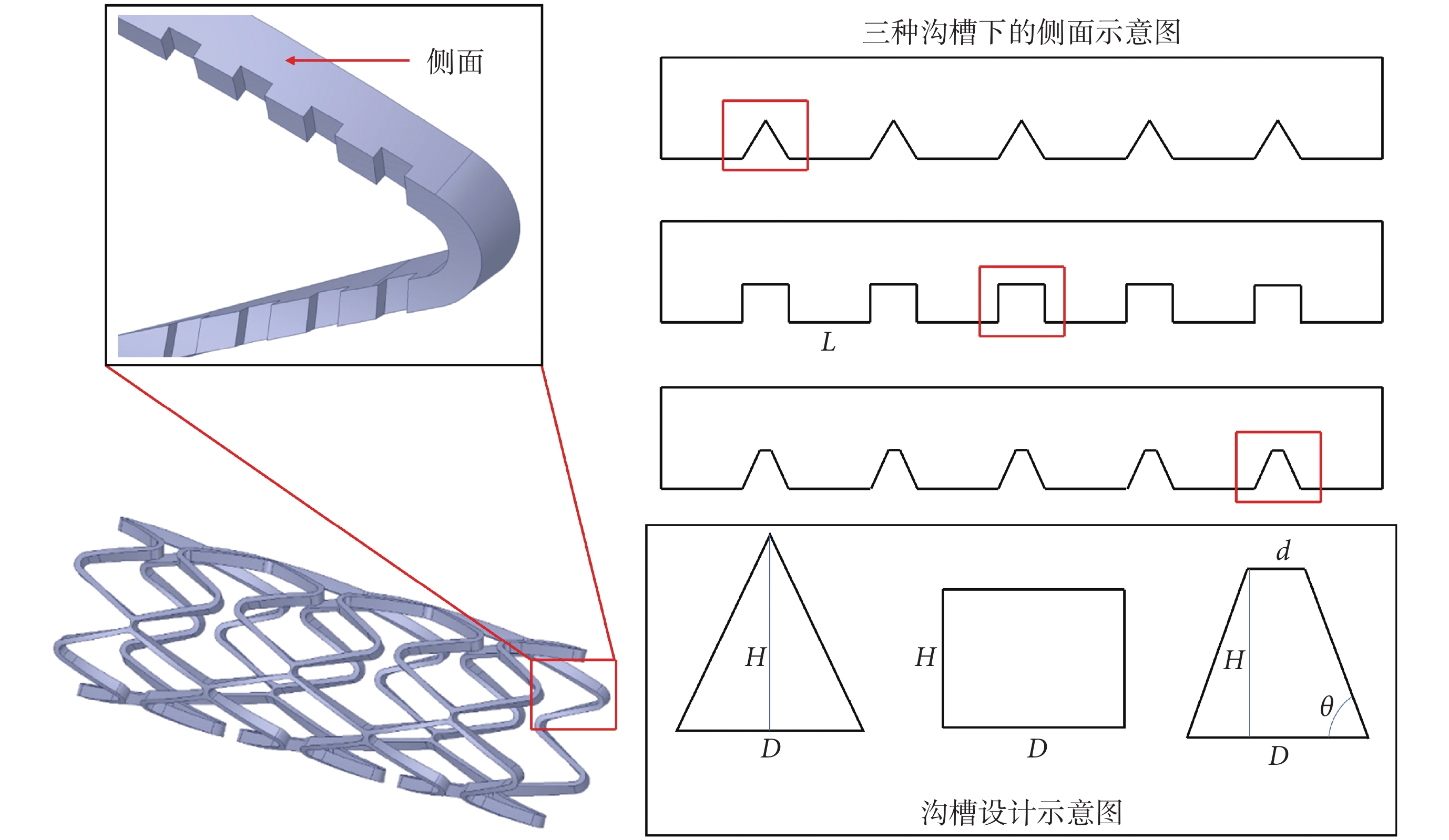

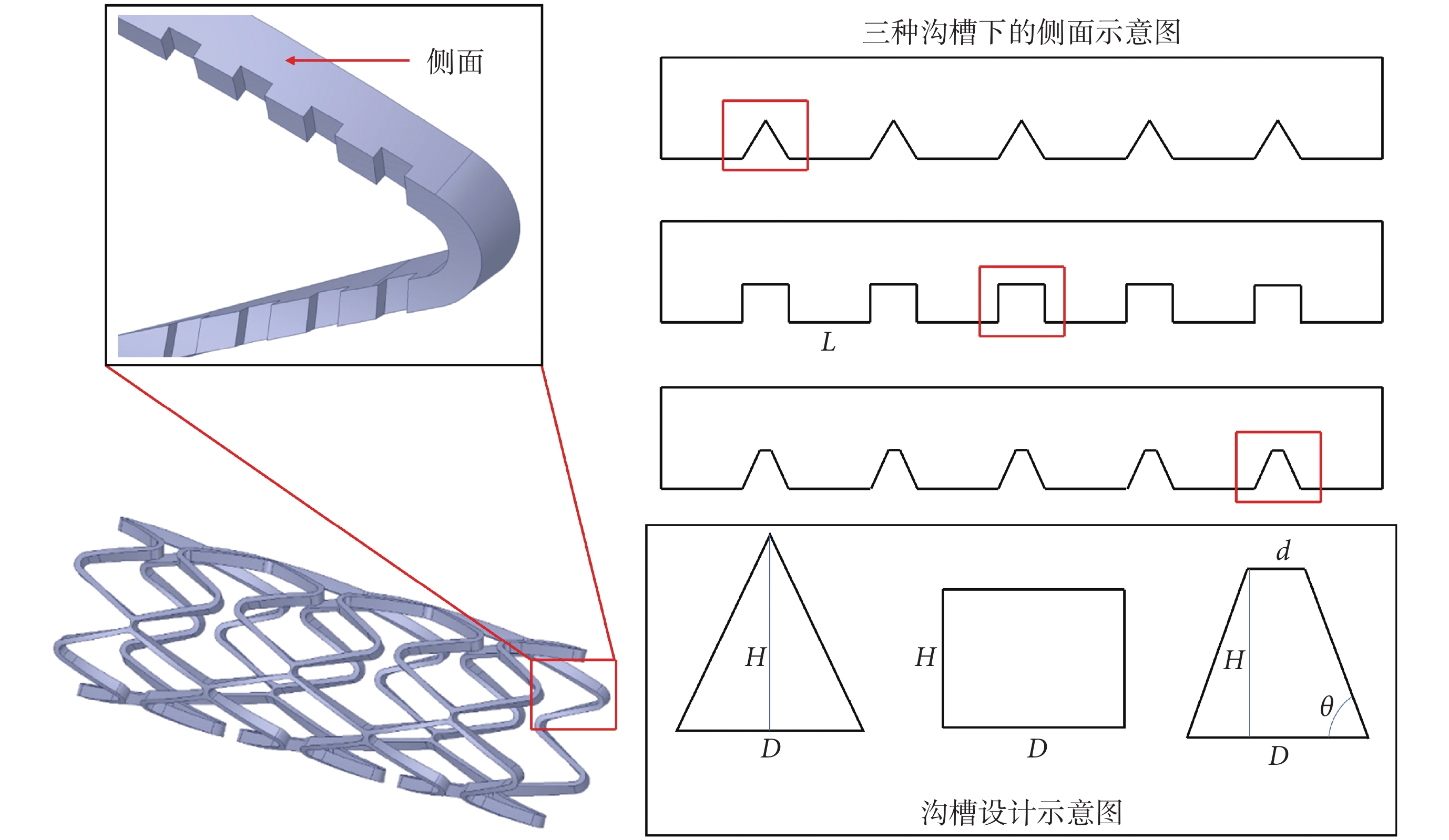

為研究支架的仿生織構化溝槽對血流流動特性的影響,本文設計了一款聚乳酸冠脈支架。支架結構主要由支撐體組成,支撐體采用正弦波形周向均勻布置、軸向對稱布置,支撐體間以圓弧相切,無連接體。支架壁厚為0.2 mm,全長8.7 mm,直徑為3 mm,支架三維模型和溝槽視圖如圖1所示。為了保證流入支架時血流的真實性,在支架前后加設一段與支架等長度的區域,以此來模擬血管,因此血管模型的總長度為26.1 mm。

圖1

支架模型與溝槽

Figure1.

Stent model and groove

圖1

支架模型與溝槽

Figure1.

Stent model and groove

為了不削弱支架的力學性能,溝槽設計中僅對支撐桿進行織構化處理。溝槽形狀分別是三角形、矩形和梯形,且溝槽間距(L)與溝槽的寬(D)相同。本文以深寬比0.45和0.75設計梯形溝槽,同時底角度數θ=45 °,每個深寬比各選3個尺寸,共6個尺寸[7]。其中,深寬比為H/D。由于矩形和三角形設計較為簡單,不再贅述。所有結果計算之后經過圓整得到各溝槽的具體尺寸:① 矩形,寬(D)/深(H)分別為:0.04/0.02、0.04/0.04、0.06/0.04、0.06/0.06、0.08/0.04、0.08/0.08、0.10/0.04、0.10/0.06、0.10/0.10 mm;② 三角形,寬(D)/深(H)分別為:0.02/0.02、0.03/0.03、0.04/0.04、0.05/0.05、0.06/0.06、0.07/0.07、0.08/0.08、0.09/0.09、0.10/0.10 mm;③ 梯形,上寬(D)/下寬(d)分別為:0.04/0.01、0.04/0.02、0.08/0.02、0.08/0.03、0.10/0.02、0.10/0.04 mm。總計,24個尺寸。

使用三維實體直接建模軟件Space Claim 19.0(ANSYS Inc., 美國)中的草圖模式建立支架的二維模型,使用纏繞功能形成三維面,拉伸產生厚度,建立原始三維模型。然后使用三維實體直接建模軟件Space Claim 19.0(ANSYS Inc., 美國)的組合功能刻制不同尺寸和形狀的溝槽,通過布爾運算形成血流區域部分,再導入計算機輔助工程前處理軟件ANSYS Meshing 19.0(ANSYS Inc., 美國)中對血流區域進行網格劃分,設置邊界條件,最后導入到計算流體動力學(computational fluid dynamics,CFD)商業軟件Fluent 19.0(ANSYS Inc., 美國)中進行設置和仿真計算。納維-斯托克斯(Navier-Stokes,N-S)方程等[4]隱含在求解器中,此處不再列出。

1.2 網格劃分及邊界條件

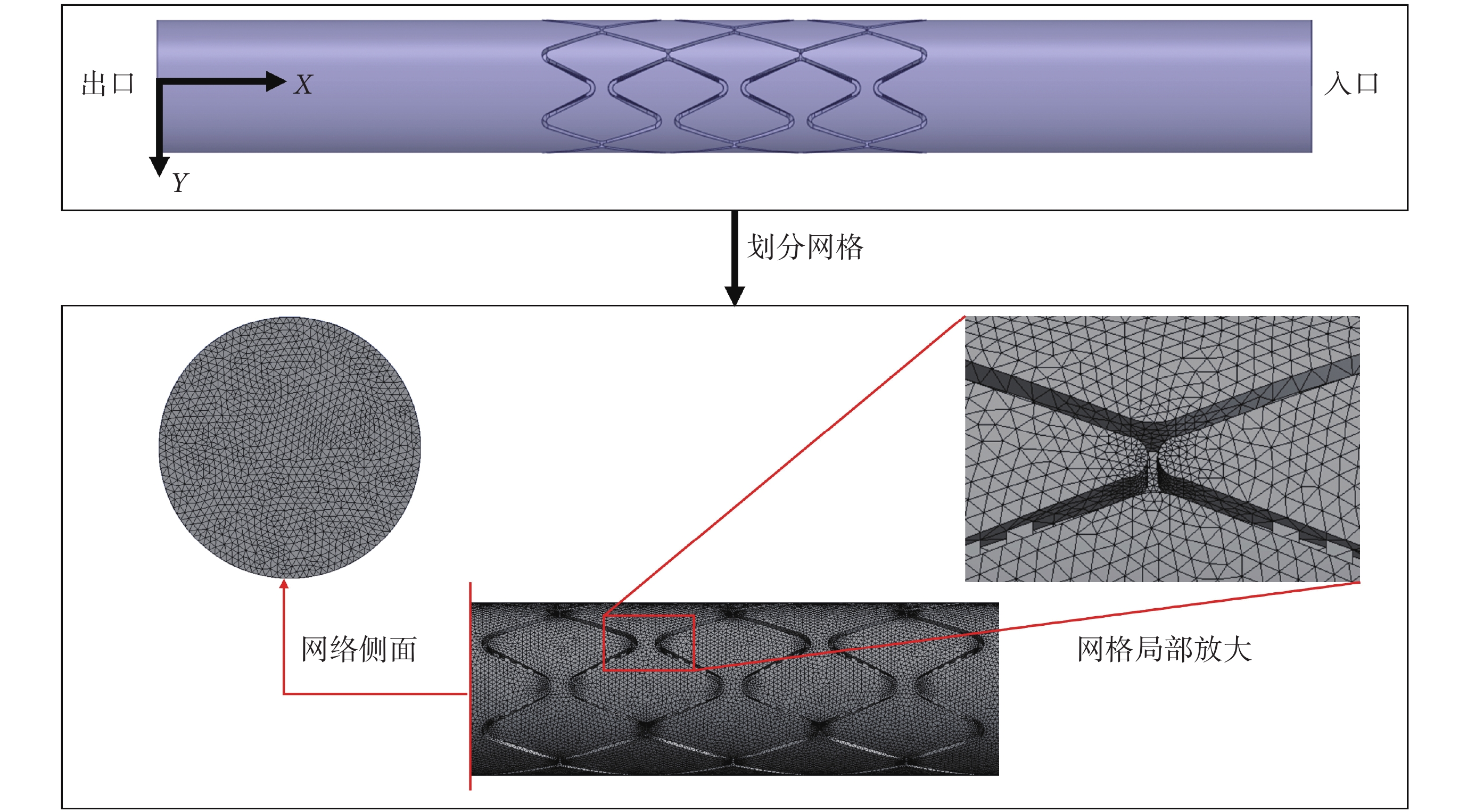

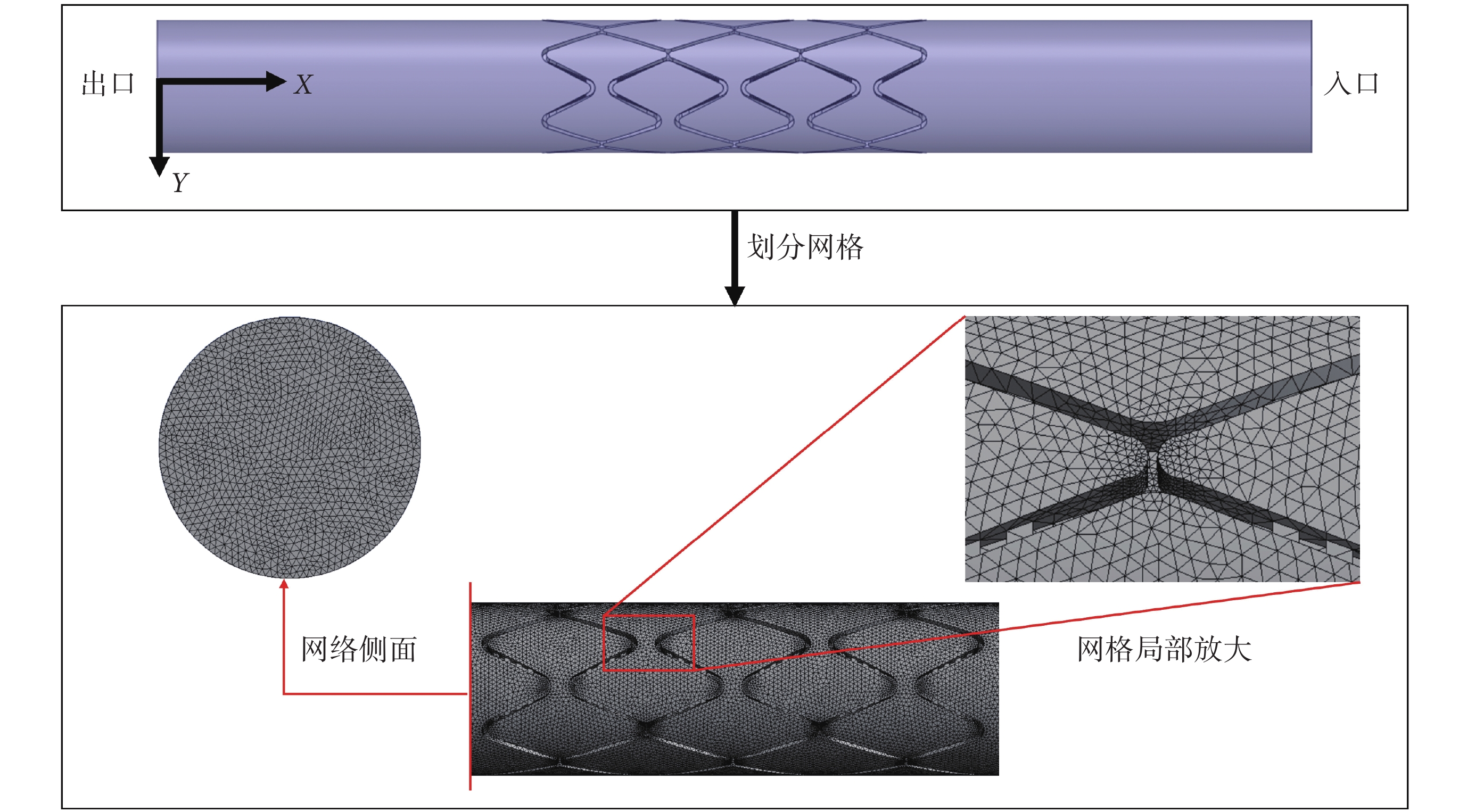

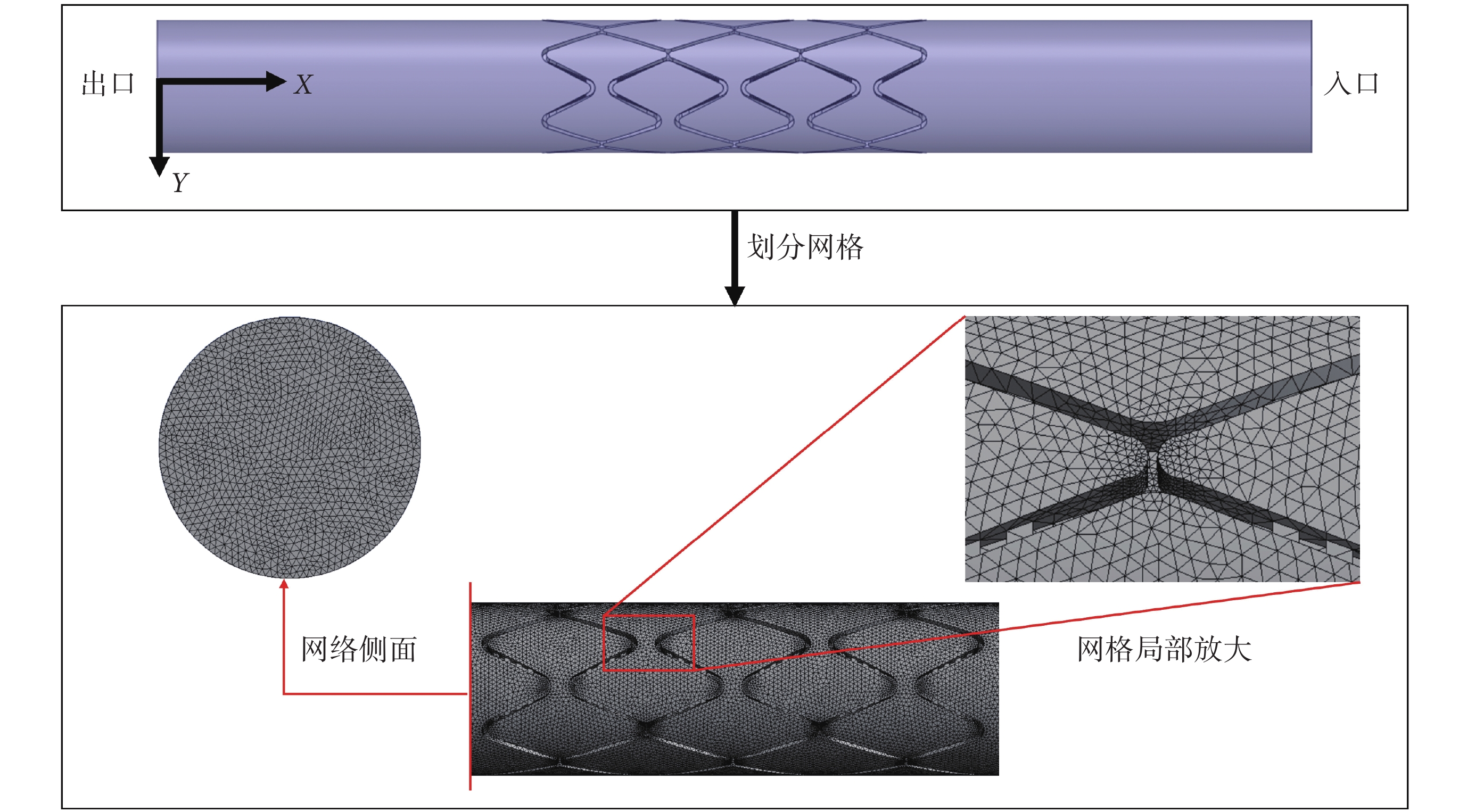

將模型導入到計算機輔助工程前處理軟件ANSYS Meshing 19.0(ANSYS Inc., 美國)后,使用四面體網格劃分,在支架的支撐桿和連接筋處進行加密網格處理,并通過網格獨立性檢驗,以保證網格質量和仿真結果的準確性。網格獨立性檢驗結果如表1所示,最終確定網格最大尺寸為0.08 mm,網格數在100~300萬左右。血管模型與血流區域網格如圖2所示。應用CFD商業軟件Fluent 19.0(ANSYS Inc., 美國)進行仿真計算時,將人體血液視為不可壓縮流體,因雷諾數Re<2 000,模型設置為層流,動力粘度為0.003 5 kg/(m·s),密度為1 055 kg/m3[4]。

圖2

血流區域網格

Figure2.

Grid of blood flow region

圖2

血流區域網格

Figure2.

Grid of blood flow region

邊界條件設置如下:①入口條件,采用冠脈血流速度波形曲線作為入口流速[18]。②出口條件,設定出口條件為壓力出口,設置出口壓力為0。③壁面邊界條件,壁面邊界條件設定為無滑移剛性壁面。求解方法采用壓力耦合方程組的半隱式方法(semi-implicit method for pressure linked equations,SIMPLE),收斂條件為各數值低于10-4。完成上述設置后,開始迭代計算。最后將計算結果導入后處理結果處理軟件ANSYS CFD-POST 19.0(ANSYS Inc., 美國)中進行后處理。

2 結果與分析

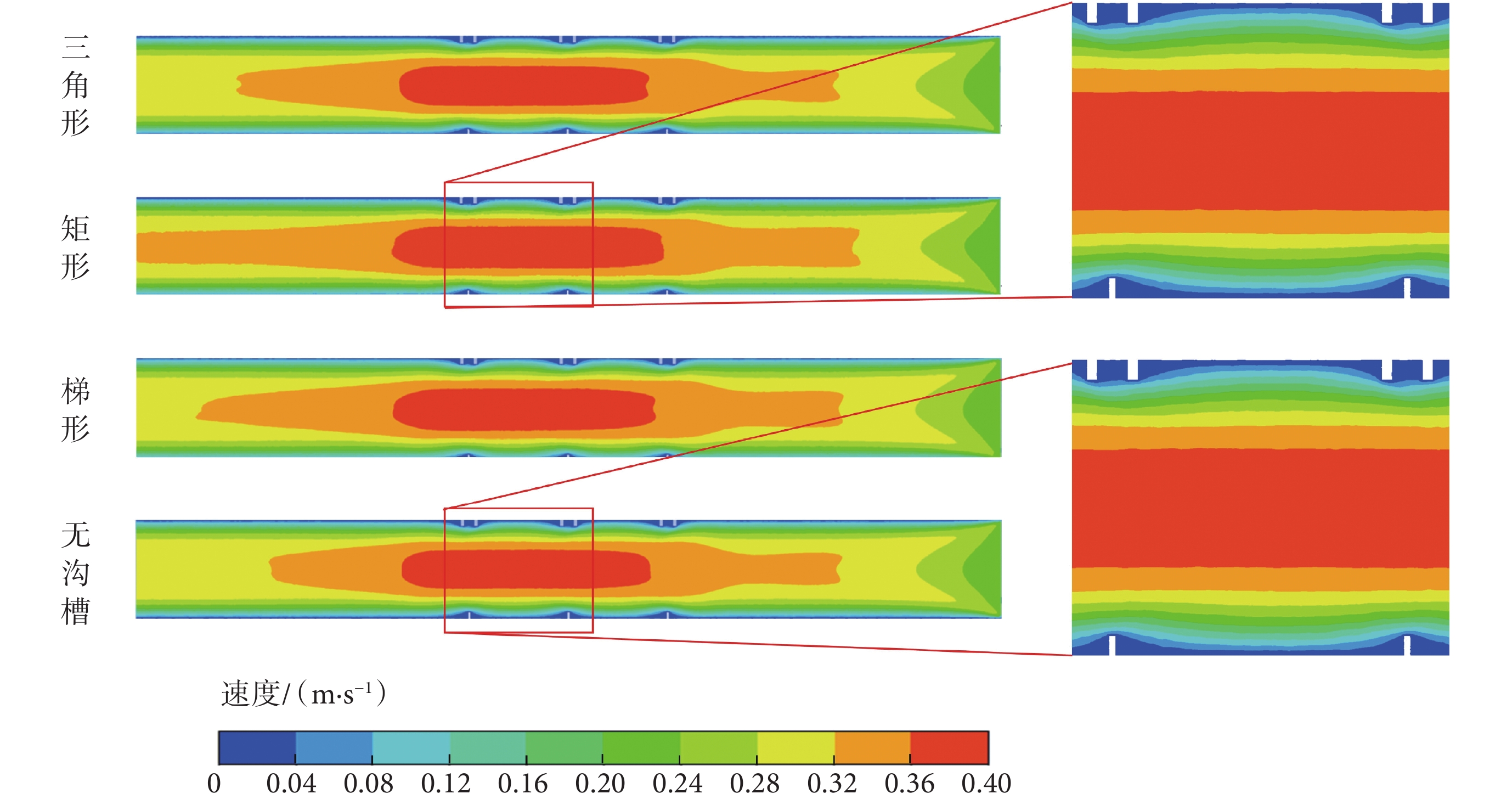

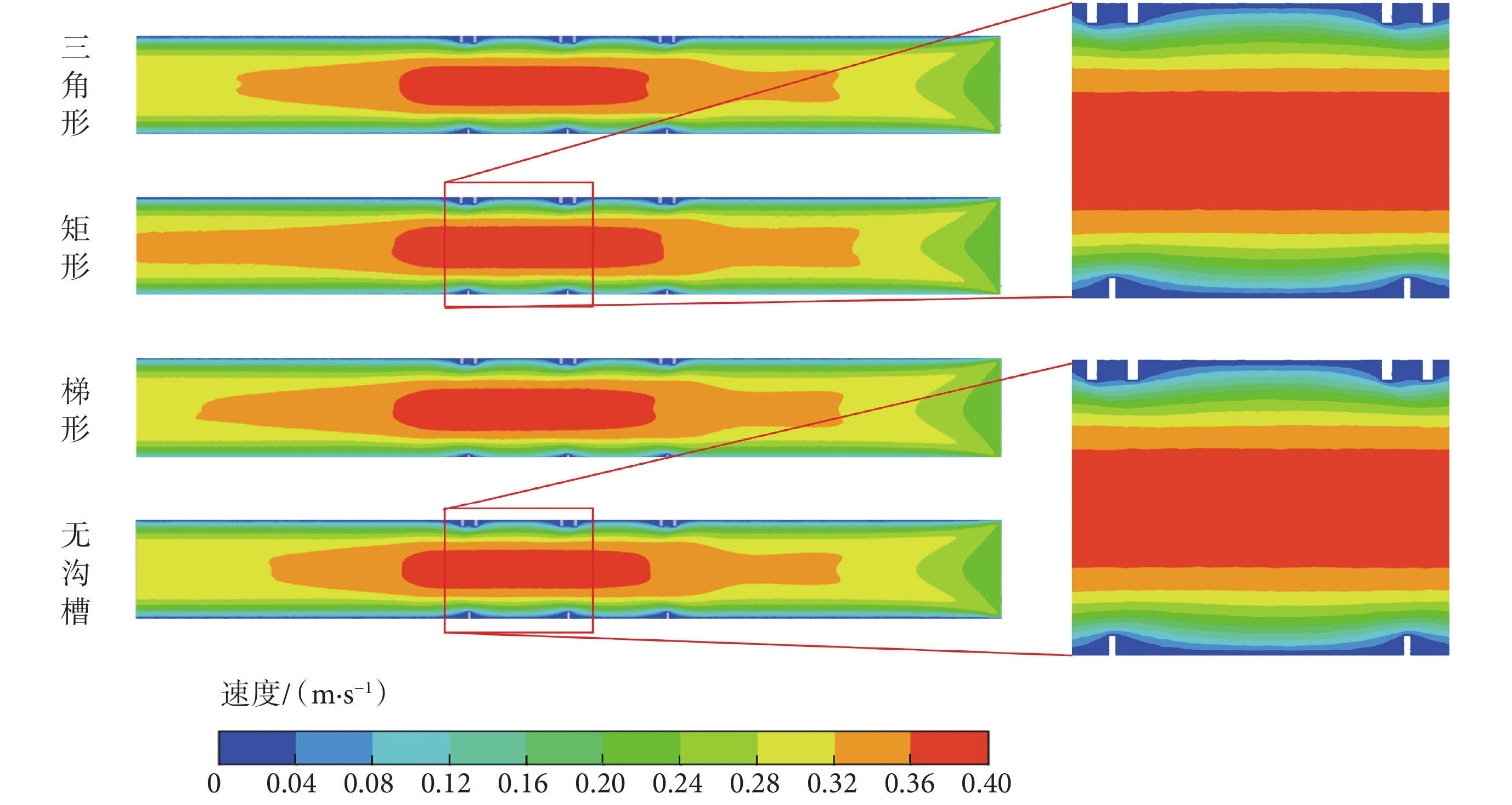

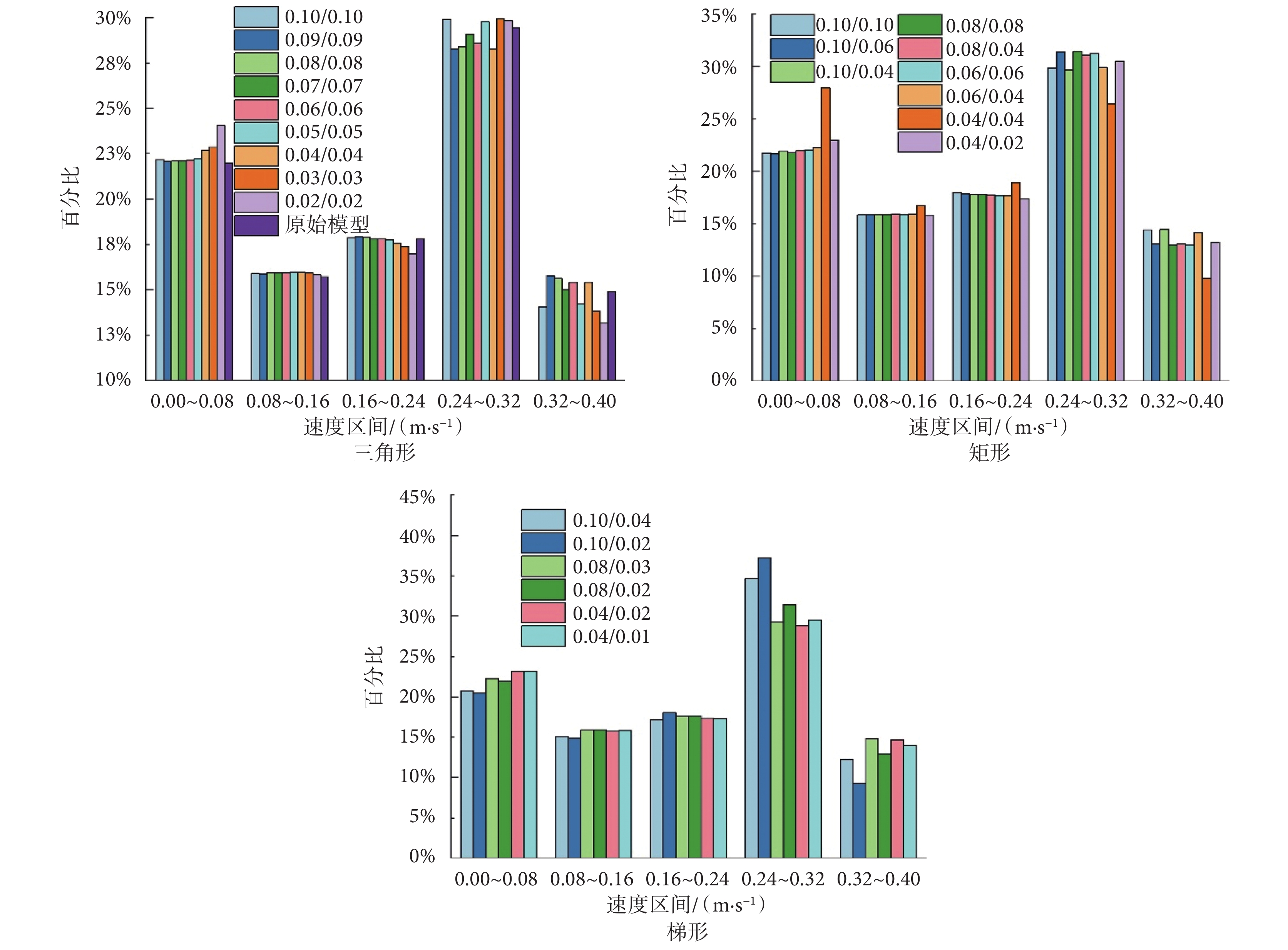

2.1 血流速度

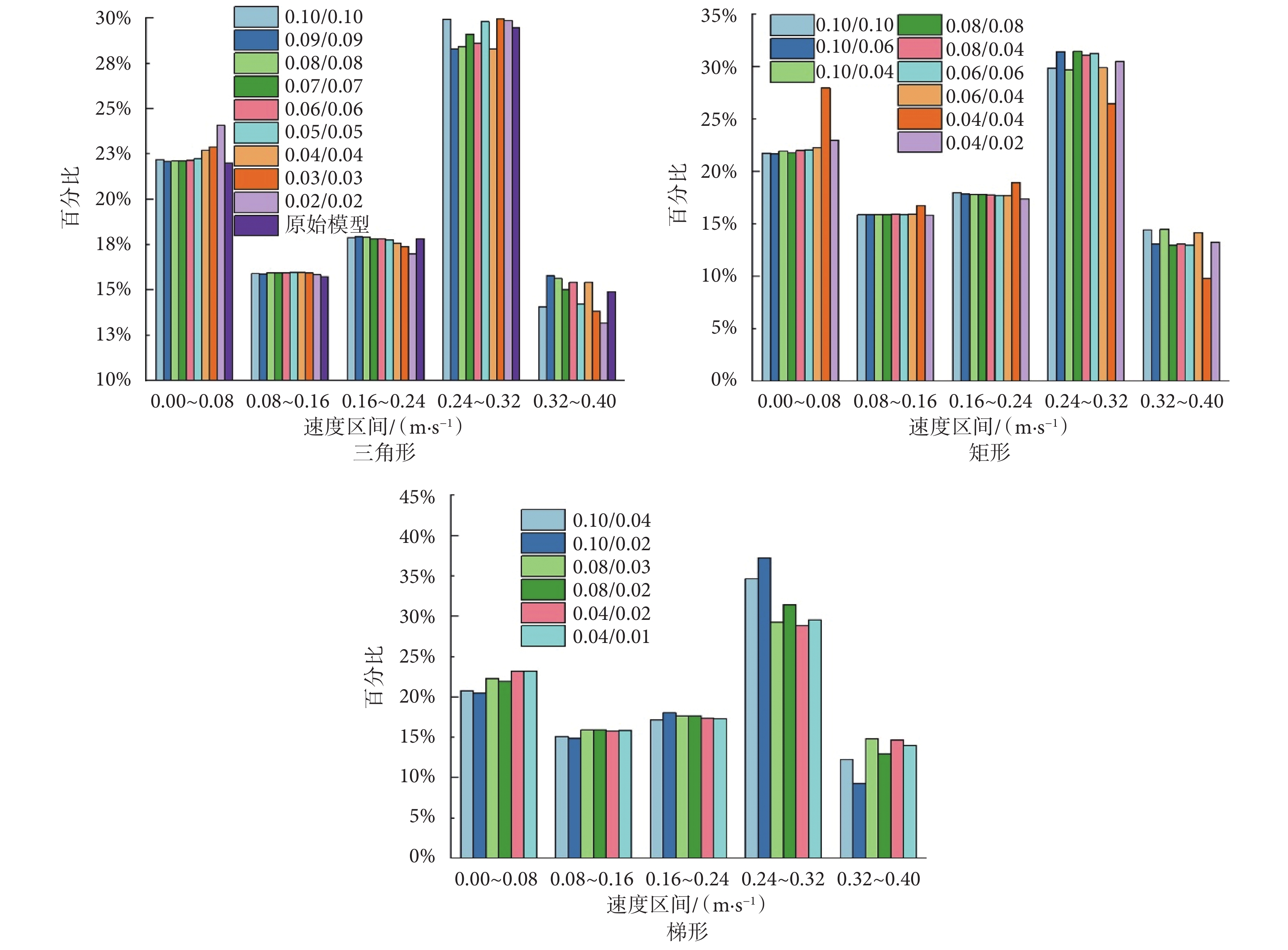

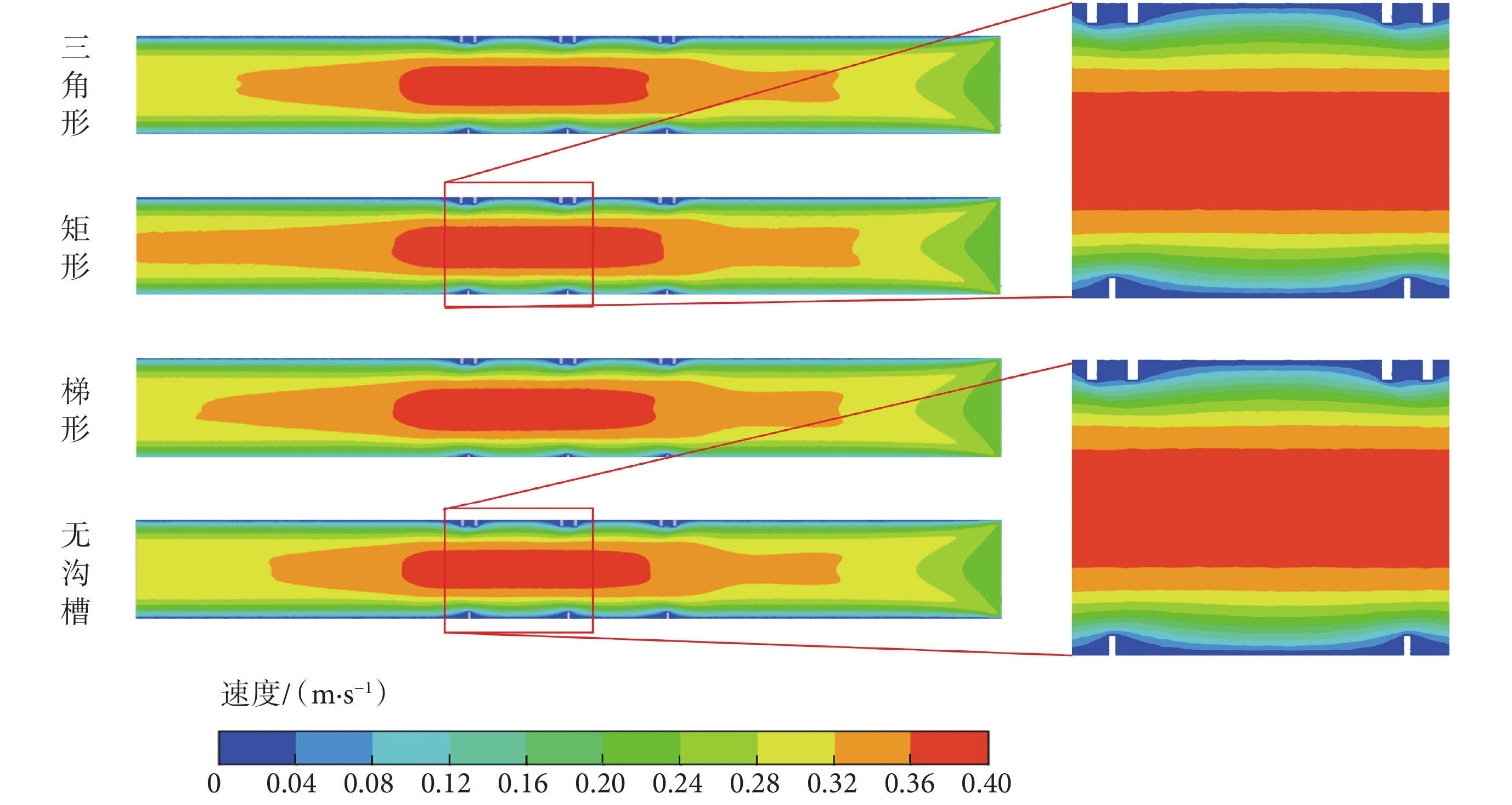

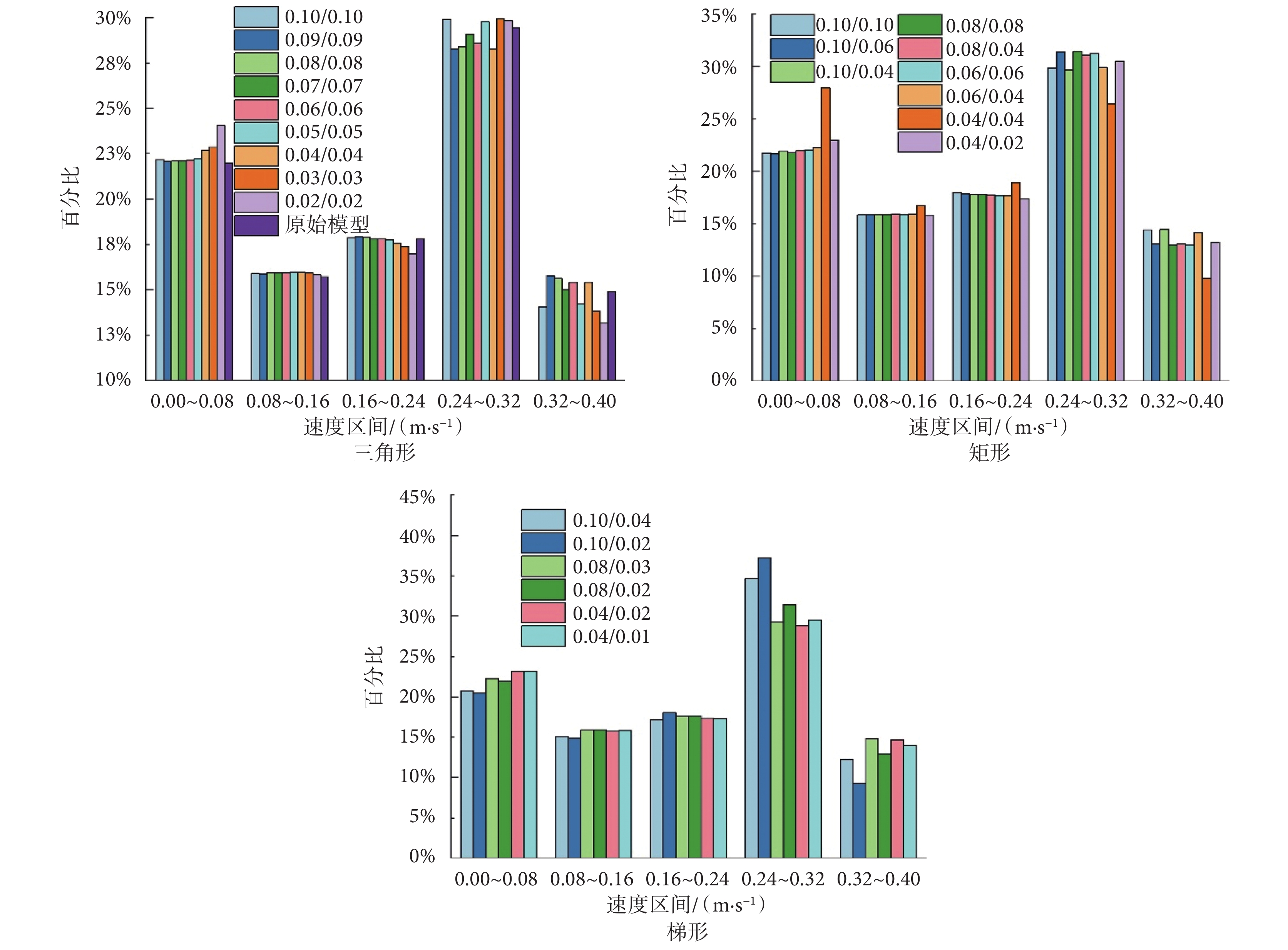

選取血流速度峰值時刻的仿真結果作為分析對象。以X-Y平面為基準面導出平面速度云圖,3種溝槽選擇結果較好尺寸的速度云圖,如圖3所示。以5個不同速度區間將所有網格分類,統計每個速度區間的網格數,計算各模型的速度百分比,如圖4所示。結果顯示,溝槽模型與原始模型的速度分布無明顯差異,過半區域在0~0.08 m/s和0.24~0.32 m/s兩個速度區間內。由于入口段不受支架的影響,速度云圖與原始模型的云圖相比無明顯差異;在支架段,0.32 m/s以上區域比原始模型的區域略大,說明溝槽的減阻作用已經生效;在出口段,0.32~0.36 m/s區域出現明顯的延伸,溝槽的減阻作用在支架后面的血管處也較明顯。整體血流速度變化比較平穩,無速度突變、明顯渦流或回流等異常情況,說明溝槽沒有改變血流流動的整體狀態。該結果與蔡蕓等[4]的研究結果類似。

圖3

三種模型的速度云圖

Figure3.

Velocity nephogram of three model

圖3

三種模型的速度云圖

Figure3.

Velocity nephogram of three model

圖4

三種模型的速度百分比

Figure4.

Speed percentages of three models

圖4

三種模型的速度百分比

Figure4.

Speed percentages of three models

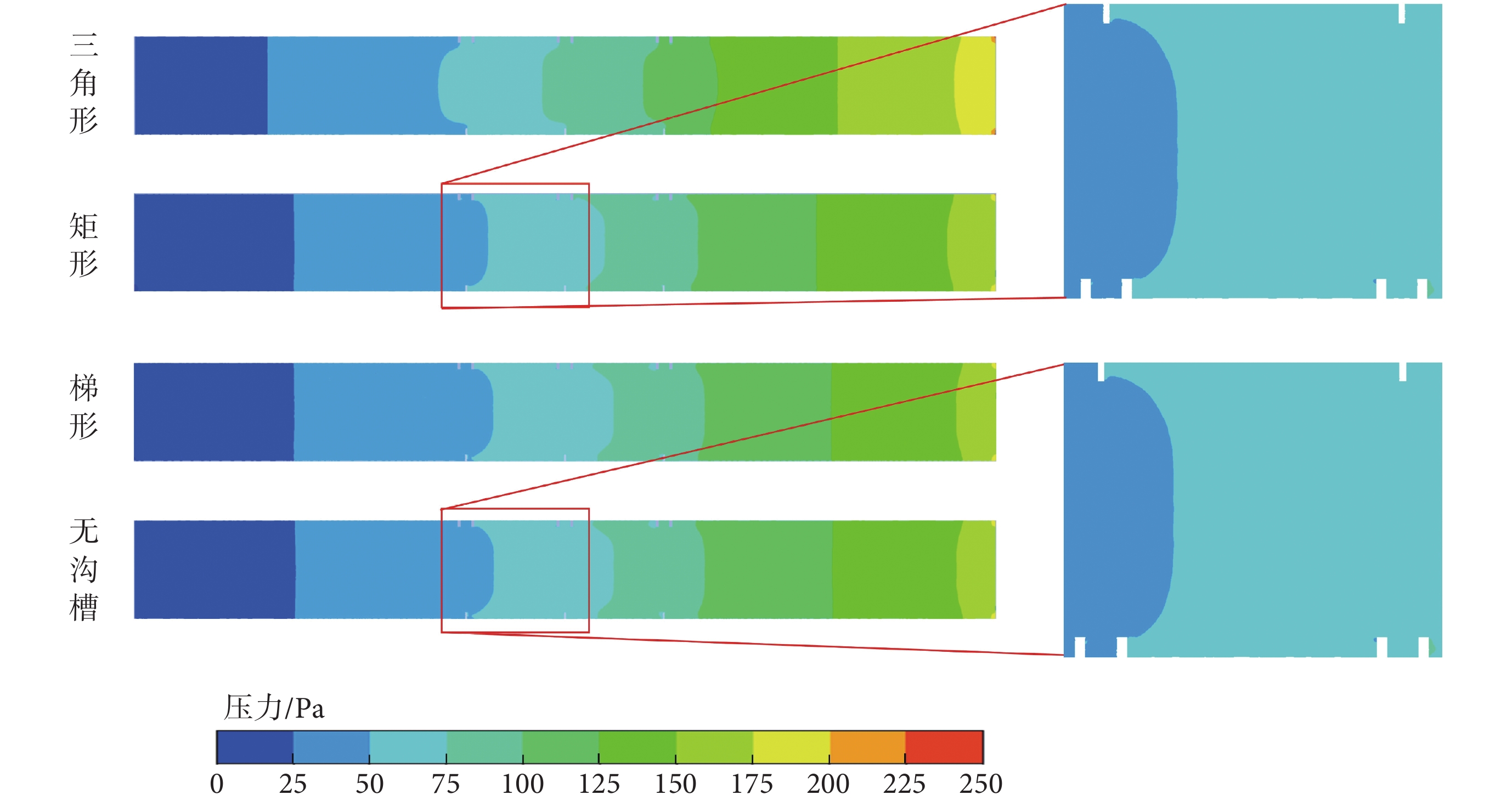

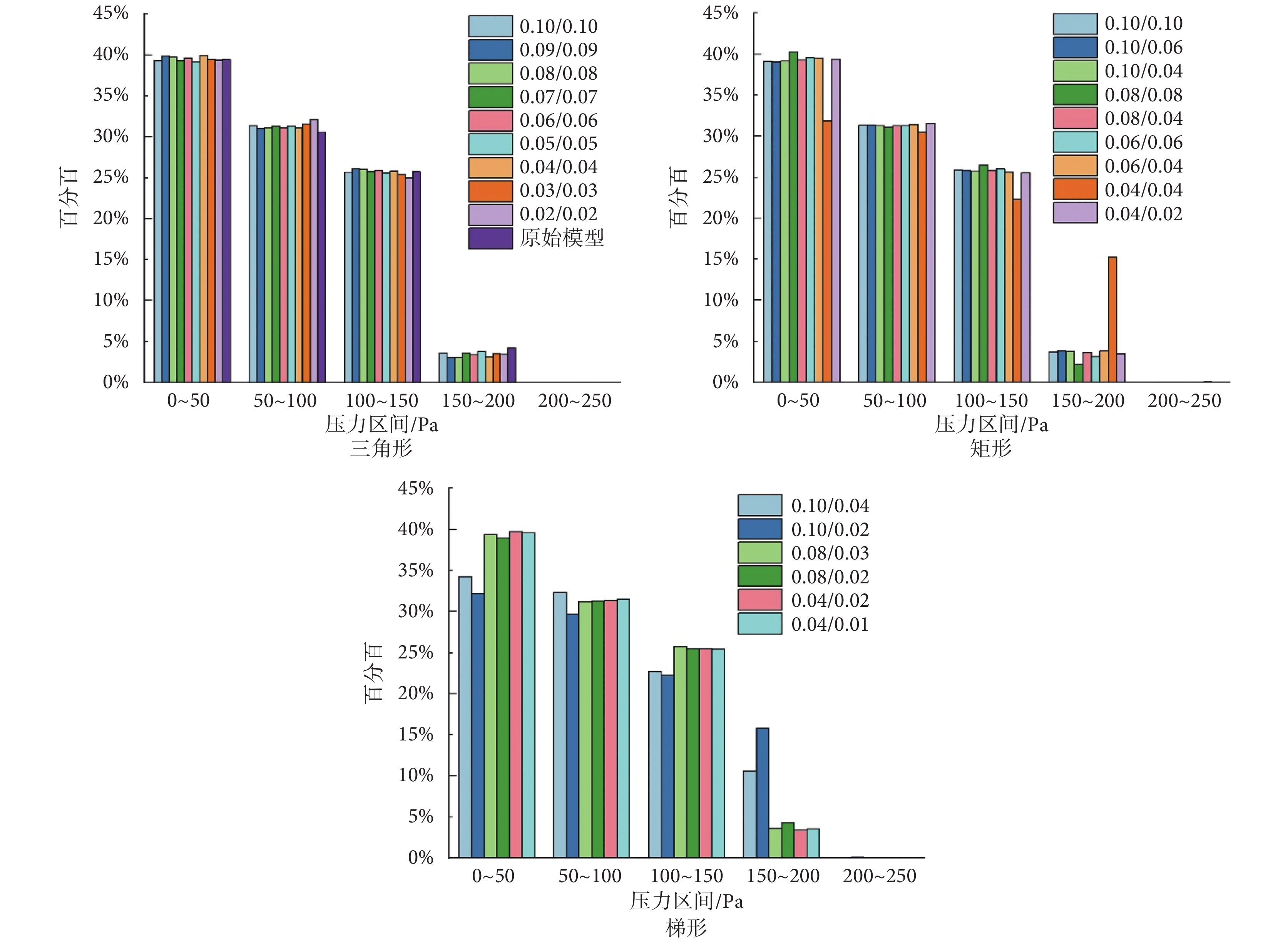

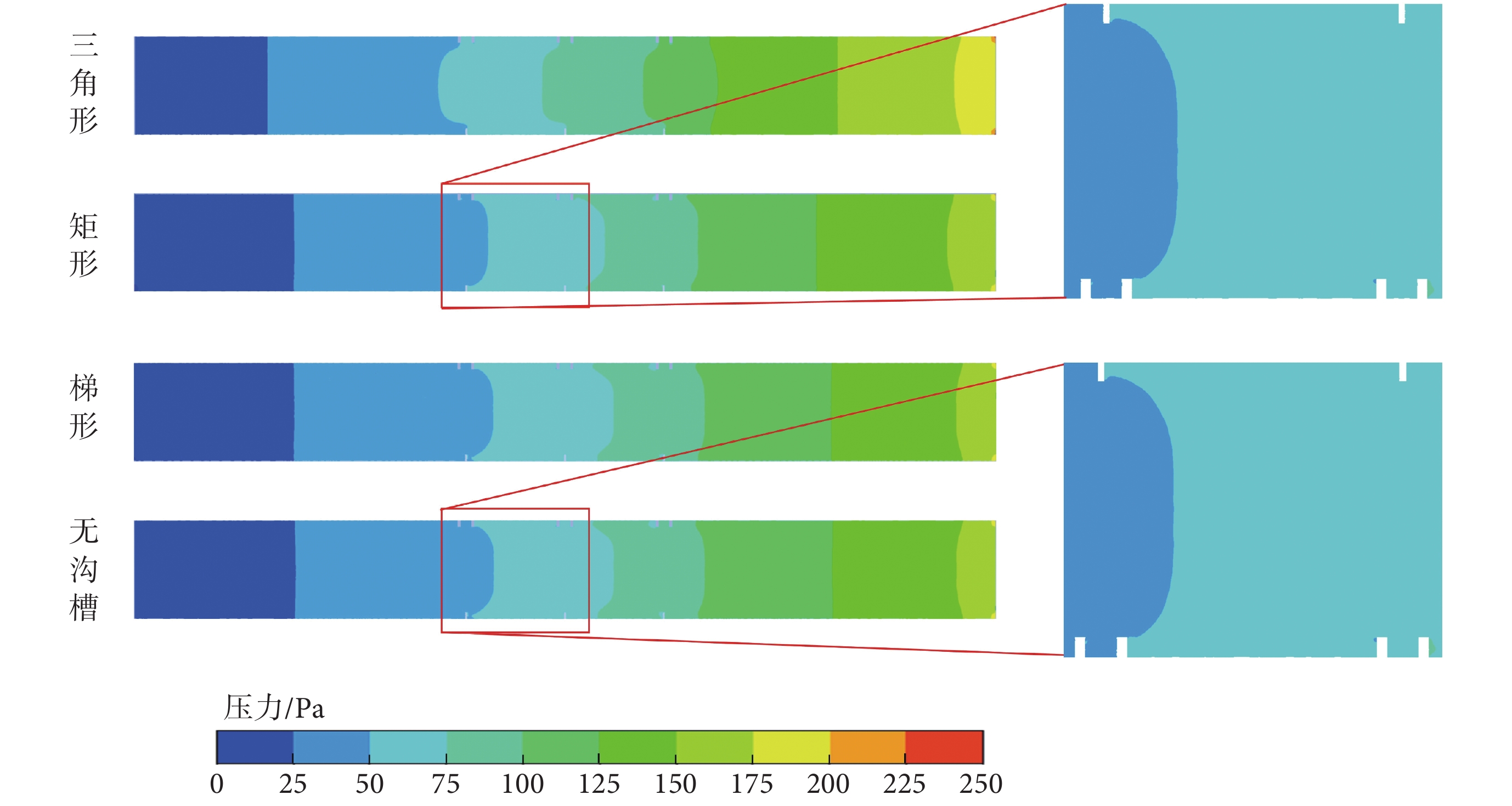

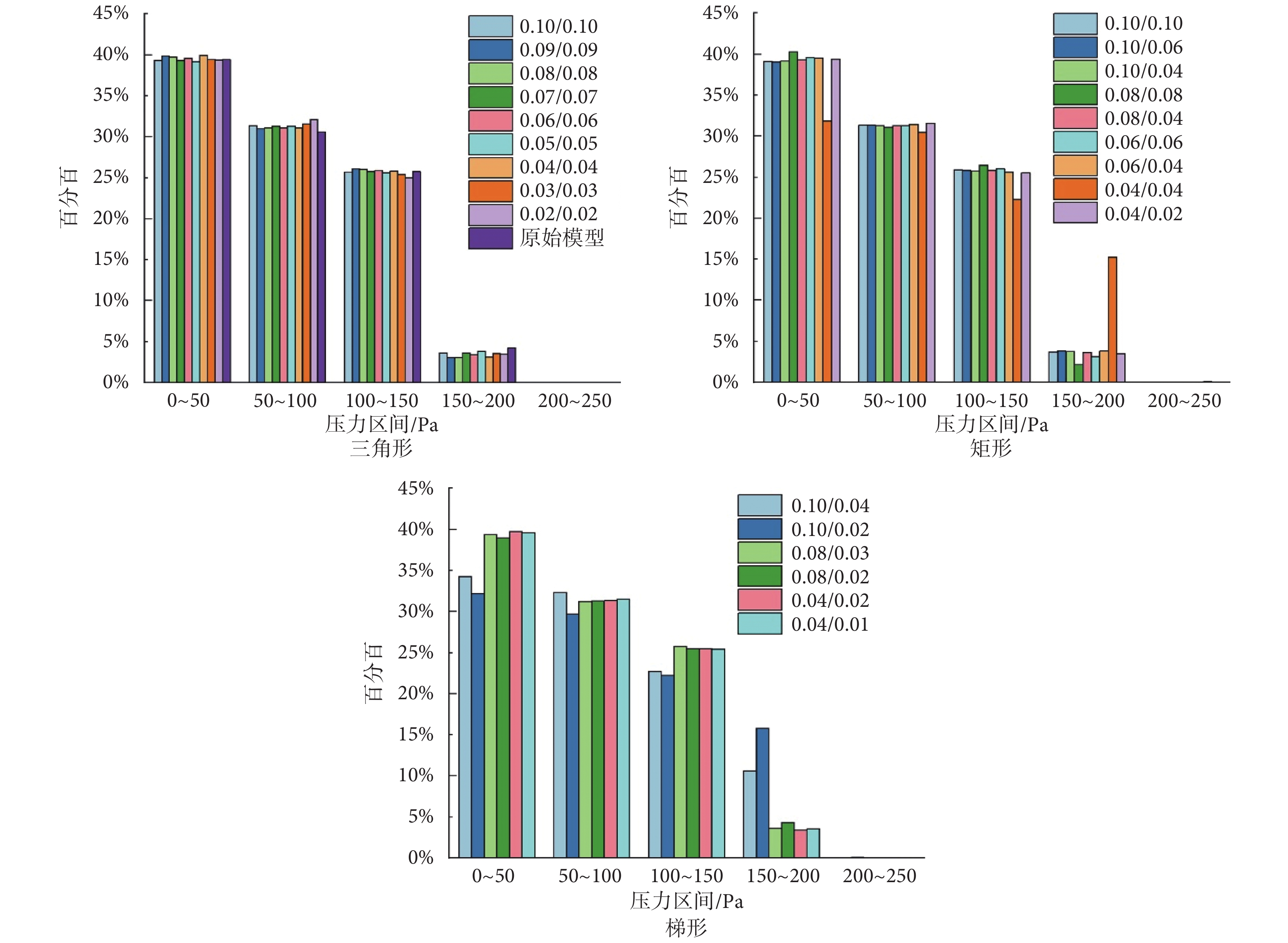

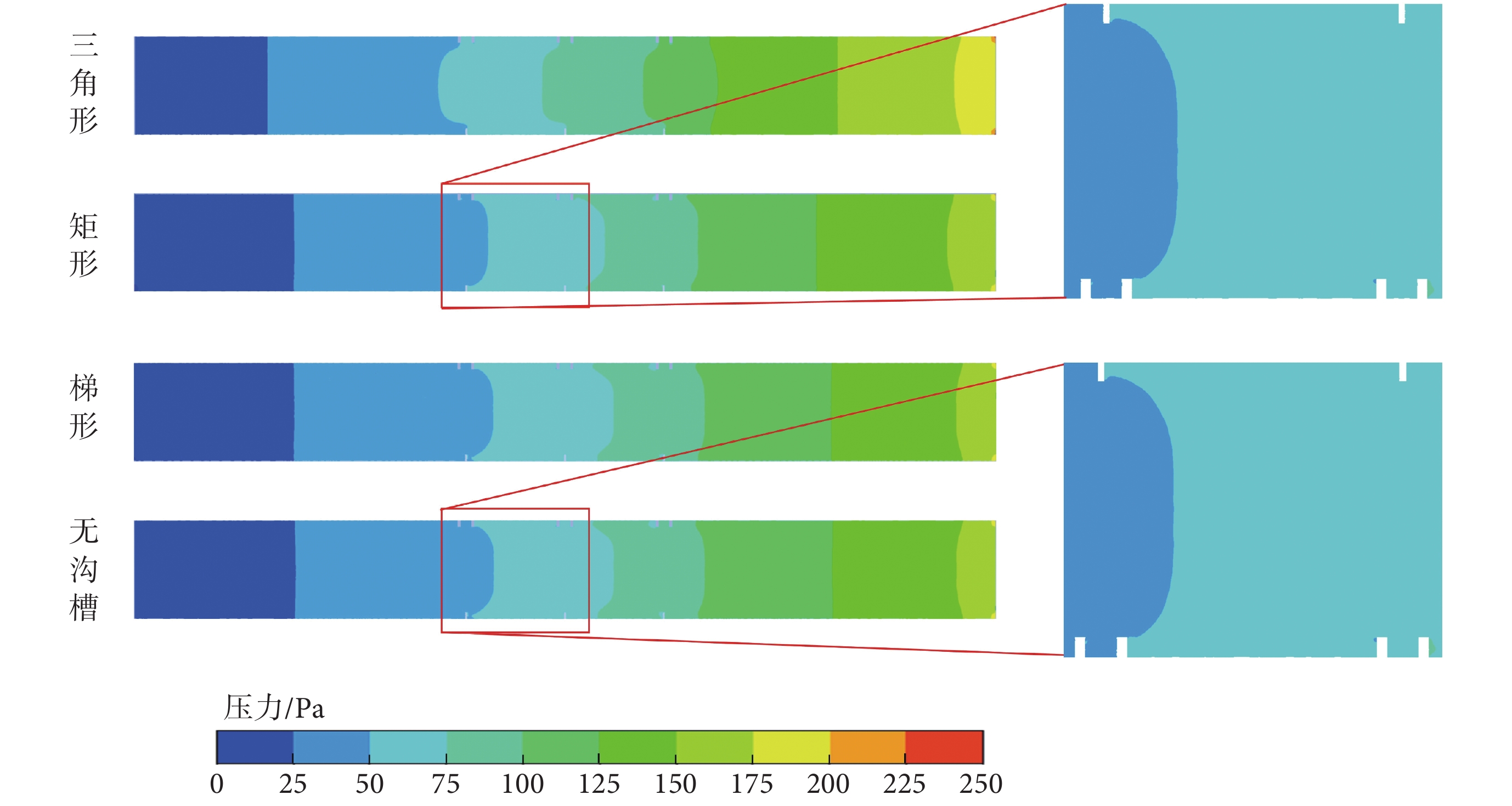

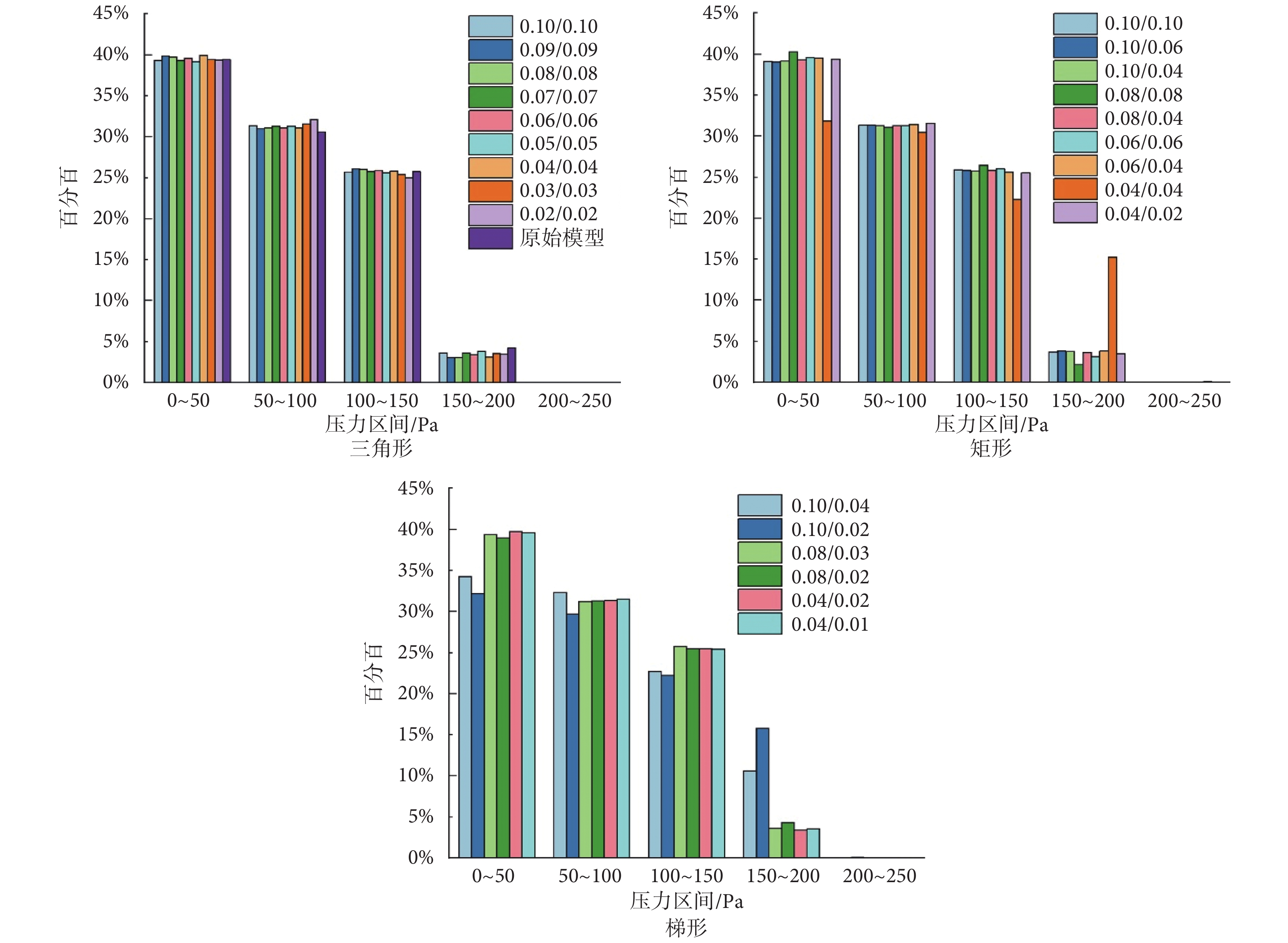

2.2 血流壓力

選取血流速度峰值時刻的仿真結果作為分析對象。以X-Y平面為基準面導出平面壓力云圖,三種溝槽選擇結果較好尺寸的壓力云圖,如圖5所示。以5個不同的壓力區間將所有網格分類,統計每個壓力區間的網格數,計算各模型的壓力百分比,如圖6所示。結果顯示,溝槽模型與原始模型的壓力分布無明顯變化。整體區域絕大部分都在200 Pa以下,極小部分區域超過150 Pa。在入口段,壓力無明顯變化;在支架段和出口段,25~75 Pa的區域壓力出現不同程度的增大。在溝槽處無壓力突變等異常情況,變化平穩。因此,說明溝槽對血流壓力的影響不大。

圖5

三種模型的壓力云圖

Figure5.

Pressure nephogram of three models

圖5

三種模型的壓力云圖

Figure5.

Pressure nephogram of three models

圖6

三種模型的壓力百分比

Figure6.

Pressure percentage of three models

圖6

三種模型的壓力百分比

Figure6.

Pressure percentage of three models

2.3 低壁面剪應力區域面積占比

壁面剪切應力是粘性流體流動過程中所受的摩擦力,是血液流動特性的重要參數之一。當壁面剪切應力大于40 Pa時,易造成內質脫落、血小板激活,導致血液中的物質黏附形成血栓;而當壁面剪切應力小于0.5 Pa時,將會破壞支架內邊界層附近的層流狀態,使得內膜增生,增加支架內再狹窄發生幾率[4]。因此,0.5 Pa以下的區域統稱為低壁面剪應力區域,低壁面剪應力區域占比是衡量一款支架再狹窄的重要指標。速度峰值時刻各模型的低壁面剪應力區域占比匯總如表2所示。

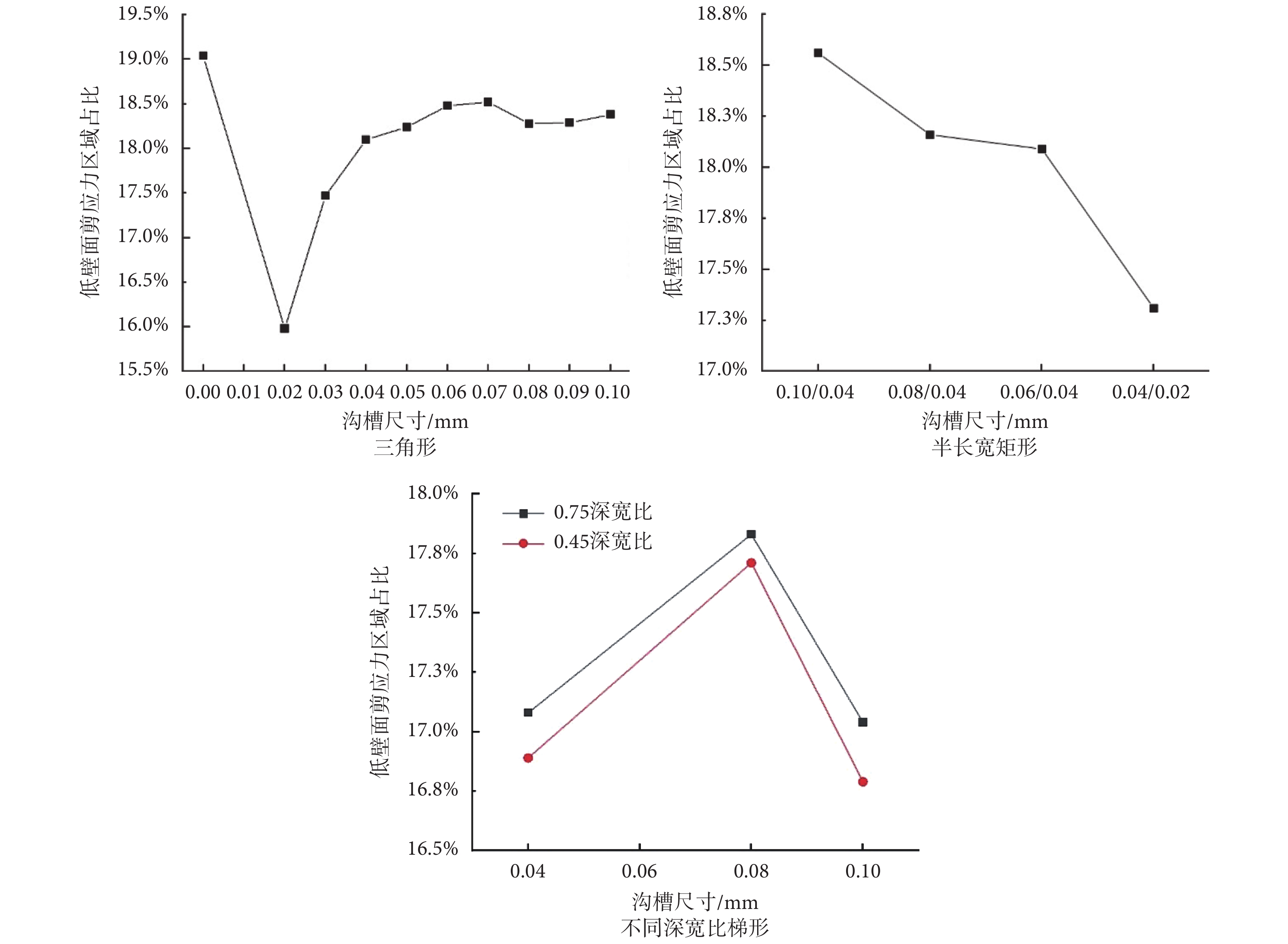

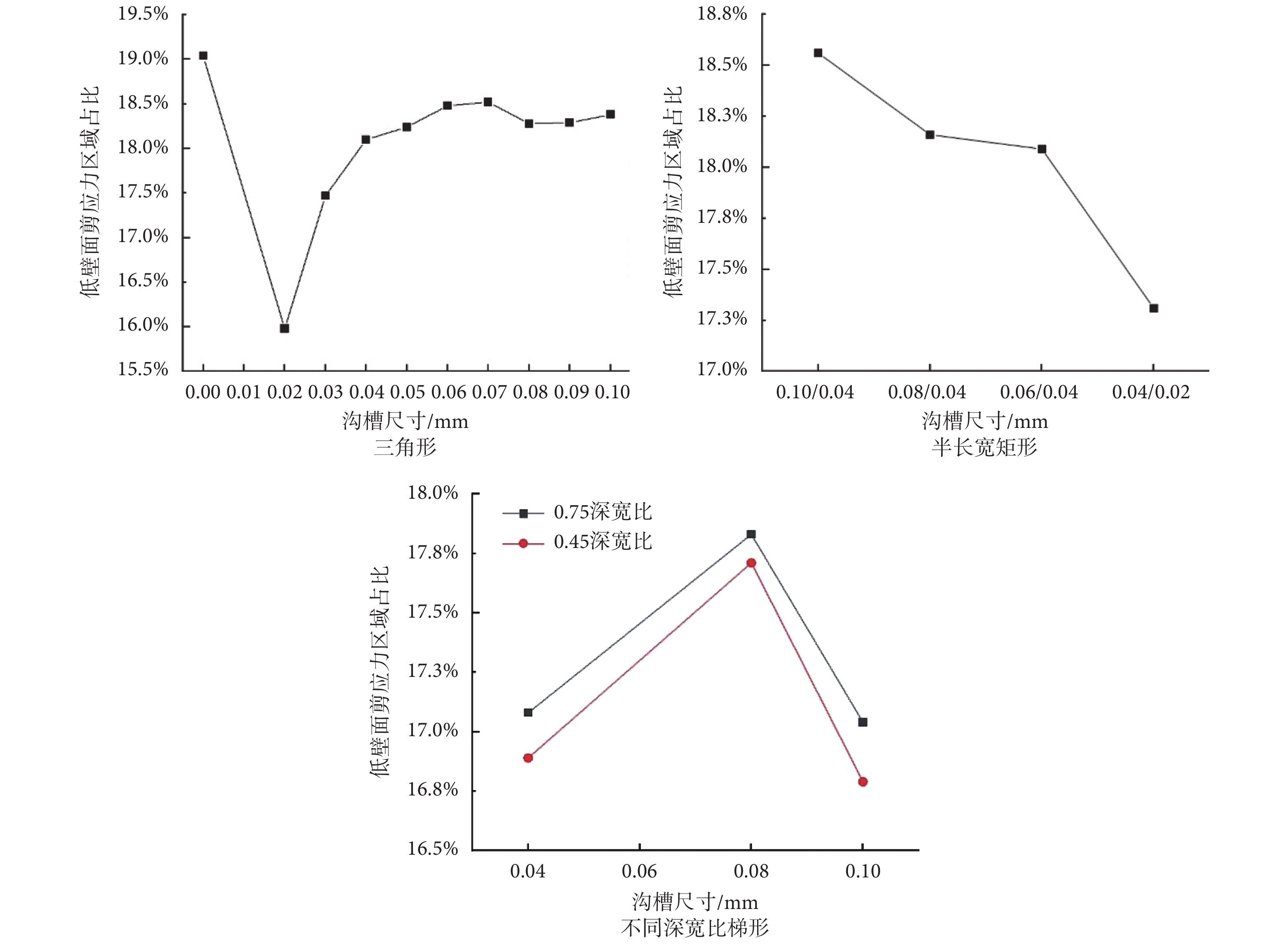

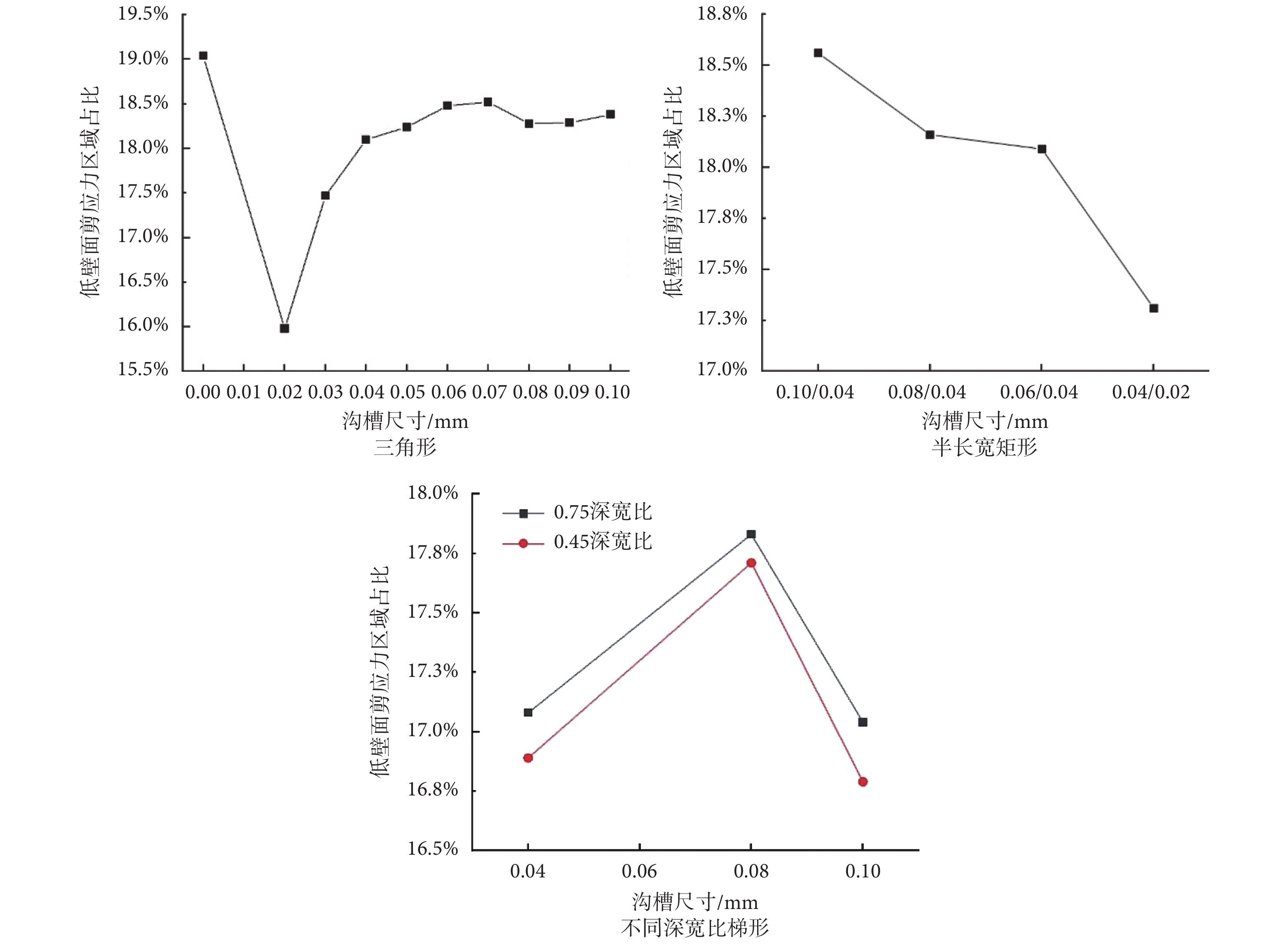

原始模型的低壁面剪應力區域占比與溝槽模型的區域占比之差,稱為影響效果的數值。當以低壁面剪應力區域占比為評判標準時,所有的溝槽模型都優于原始模型。具體影響趨勢如圖7所示,結果如下:

圖7

三種模型的溝槽尺寸與面積占比

Figure7.

Size and area ratio of three models

圖7

三種模型的溝槽尺寸與面積占比

Figure7.

Size and area ratio of three models

(1)對于三角形溝槽,0.06 mm以上的溝槽的影響效果不明顯,僅在0.5%左右;溝槽尺寸小于0.06 mm時,隨著溝槽尺寸的減小,影響效果提高。當溝槽尺寸為0.02/0.02 mm時,取得模型中所有三角形的最佳影響效果,達到3.06%。

(2)對于矩形溝槽,0.06 mm以上的溝槽與三角形同尺寸的溝槽相比,矩形溝槽要優于三角形溝槽,但影響效果依舊不明顯,在1%左右。對于半長寬矩形,即當深度為寬度的一半時,隨著整體尺寸的減小,影響效果提高,且相關性較強。當溝槽尺寸為0.04/0.04 mm時,取得模型中所有矩形的最佳影響效果,達到2.95%。

(3)對于梯形溝槽,0.06 mm以上的梯形溝槽的影響效果較明顯;0.06 mm以下的梯形溝槽與前兩種溝槽相比,沒有表現出較好的影響效果。當溝槽尺寸為0.10/0.02 mm時,取得模型中所有梯形的最佳影響效果,達到2.25%。不同深寬比的溝槽對比發現,0.45深寬比要優于0.75深寬比。

(4)從溝槽的形狀分析,矩形、三角形和梯形三種溝槽的低壁面剪應力區域占比平均值分別為17.93%、17.97%和17.23%,三者平均值相差最大為0.74%。從溝槽的尺寸分析,大于0.06 mm、0.04~0.06 mm和小于0.04 mm的低壁面剪應力區域占比平均值分別為18.04%、17.16%和16.99%,三者平均值相差最大為1.05%。

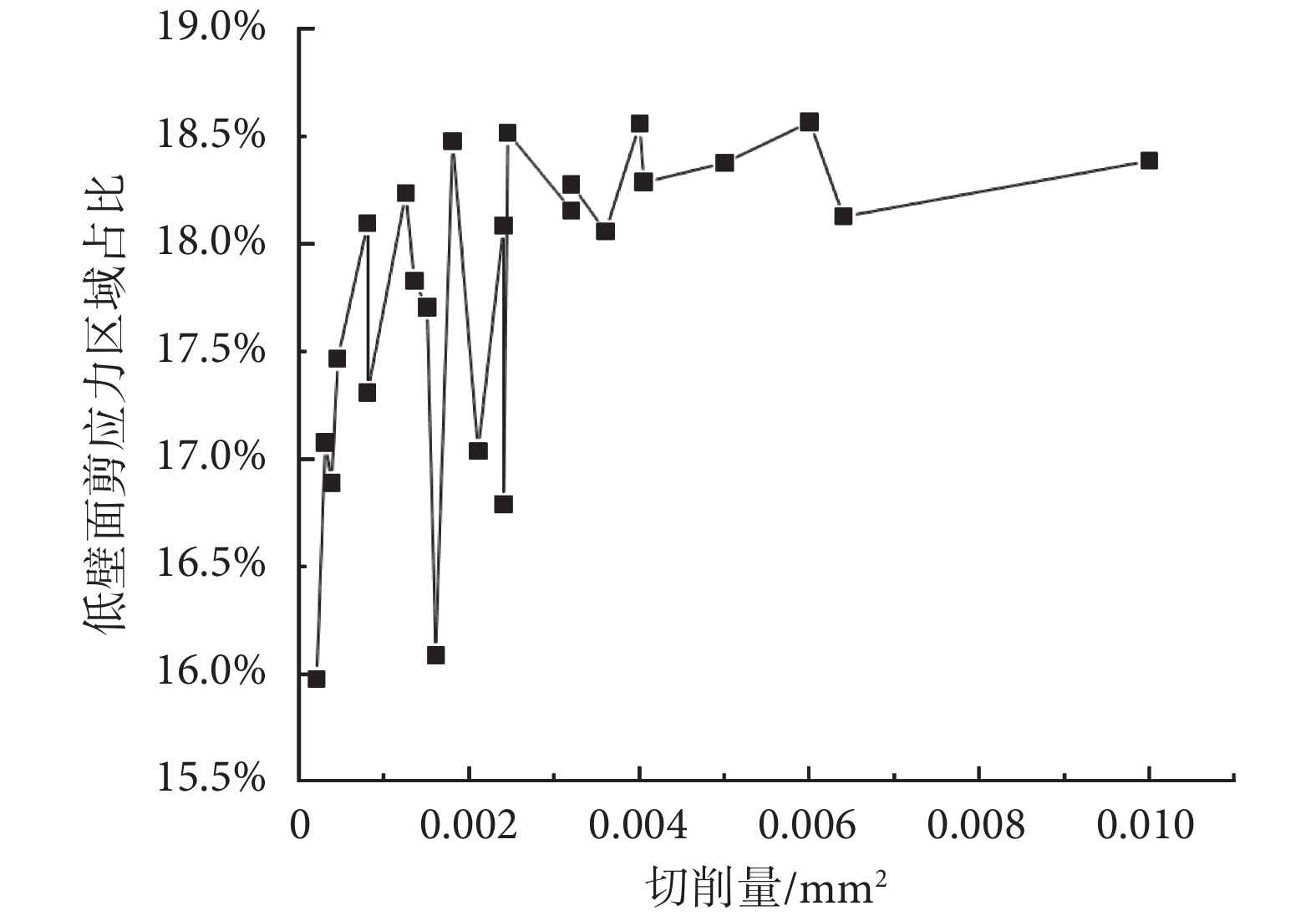

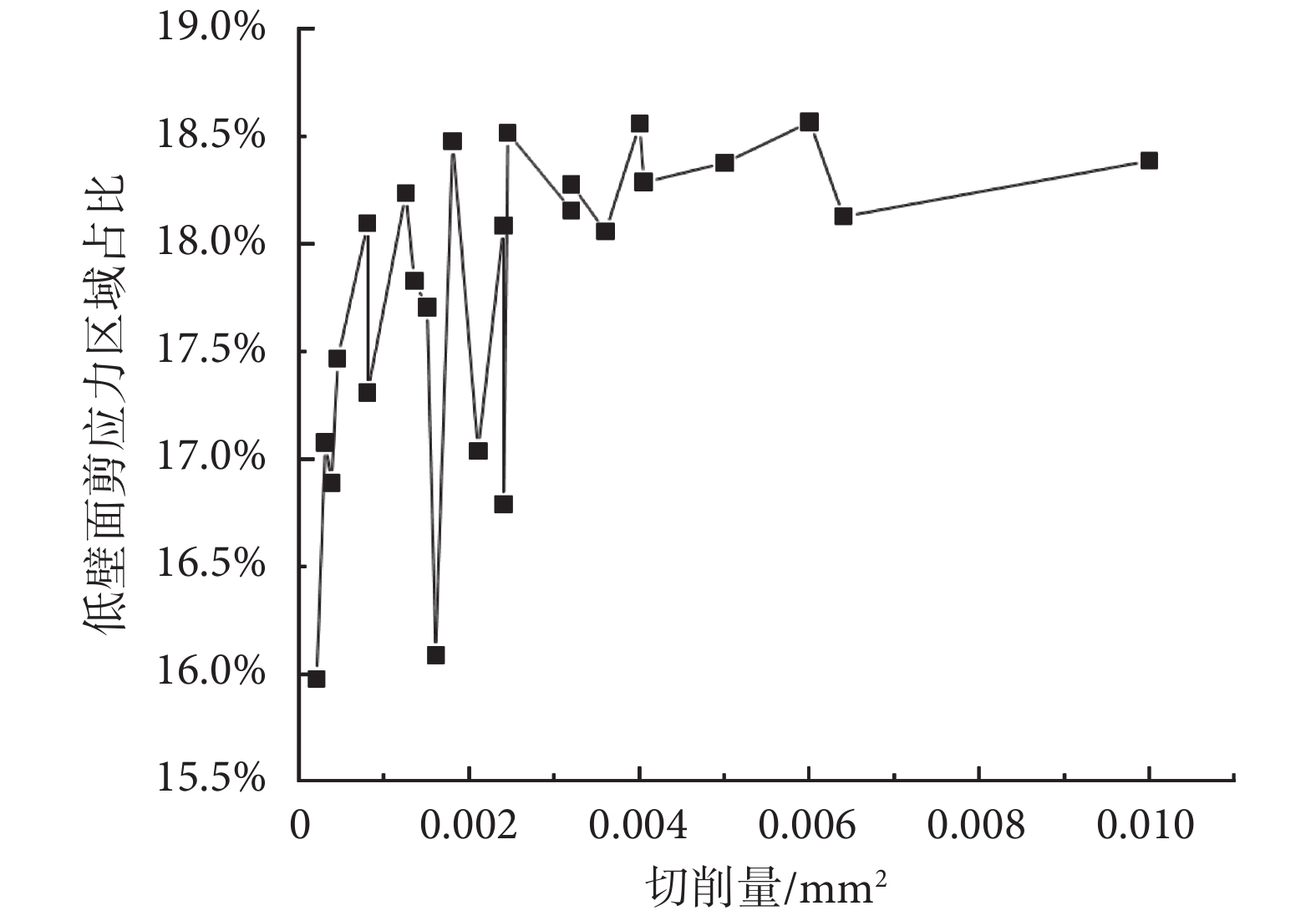

2.4 切削量

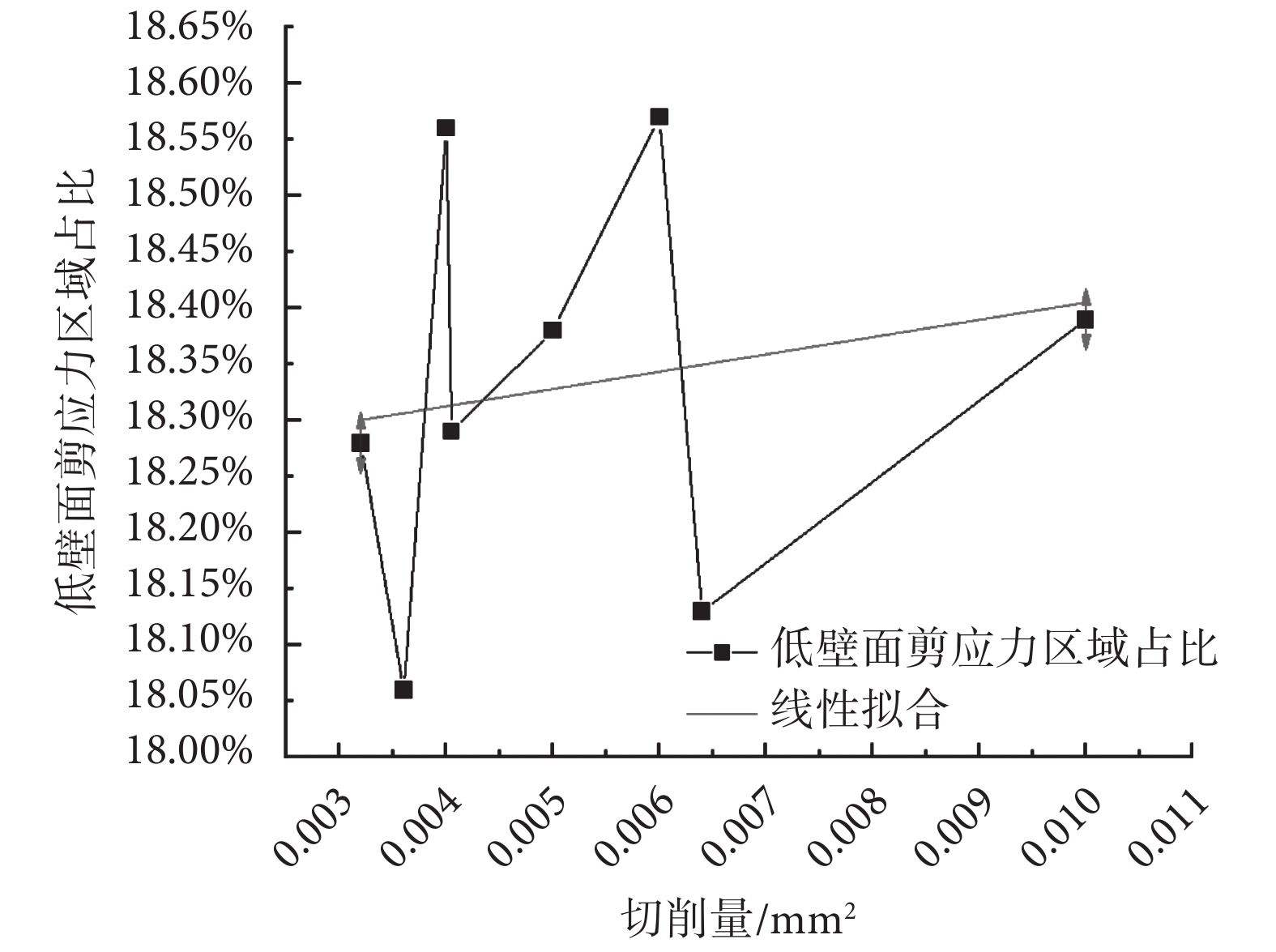

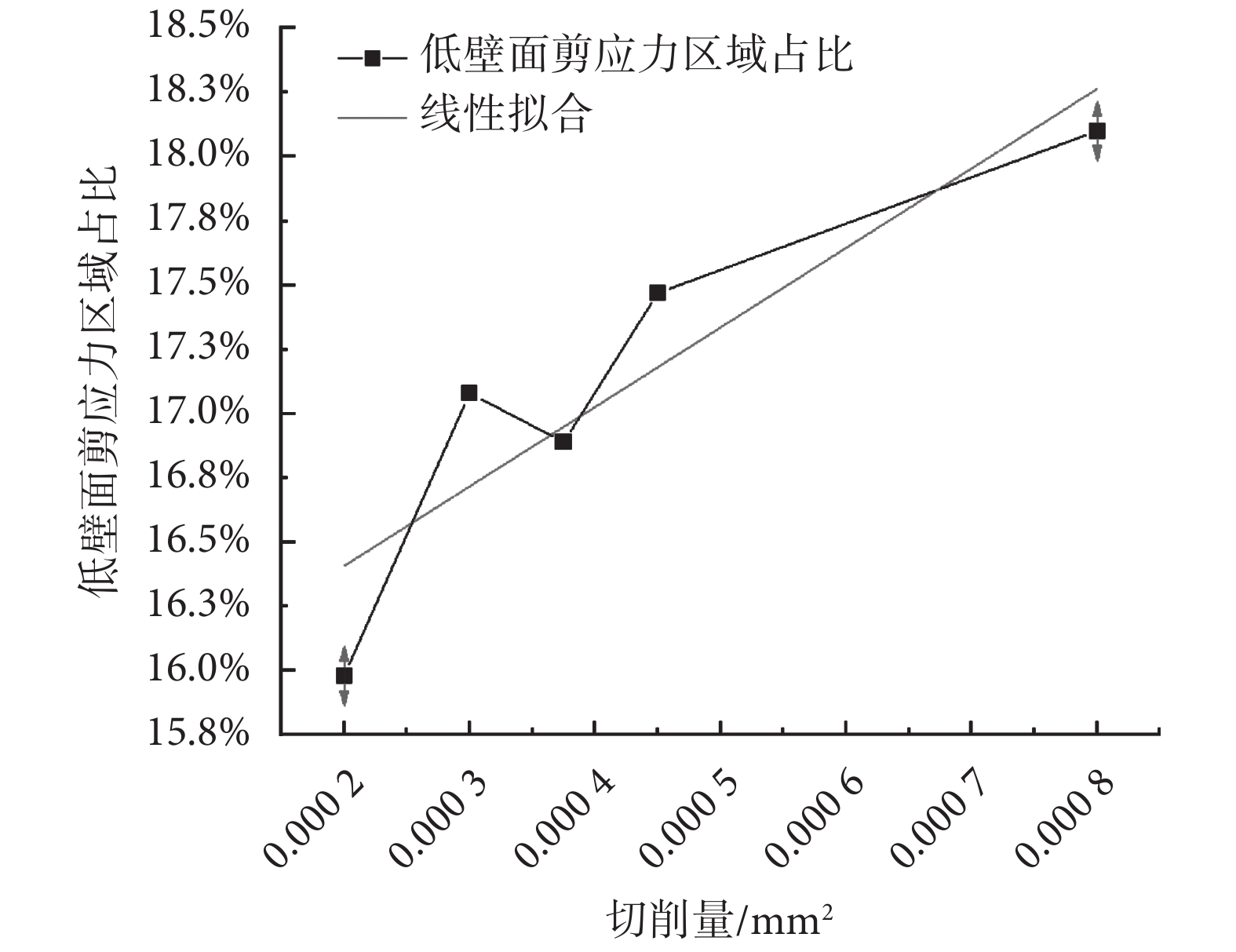

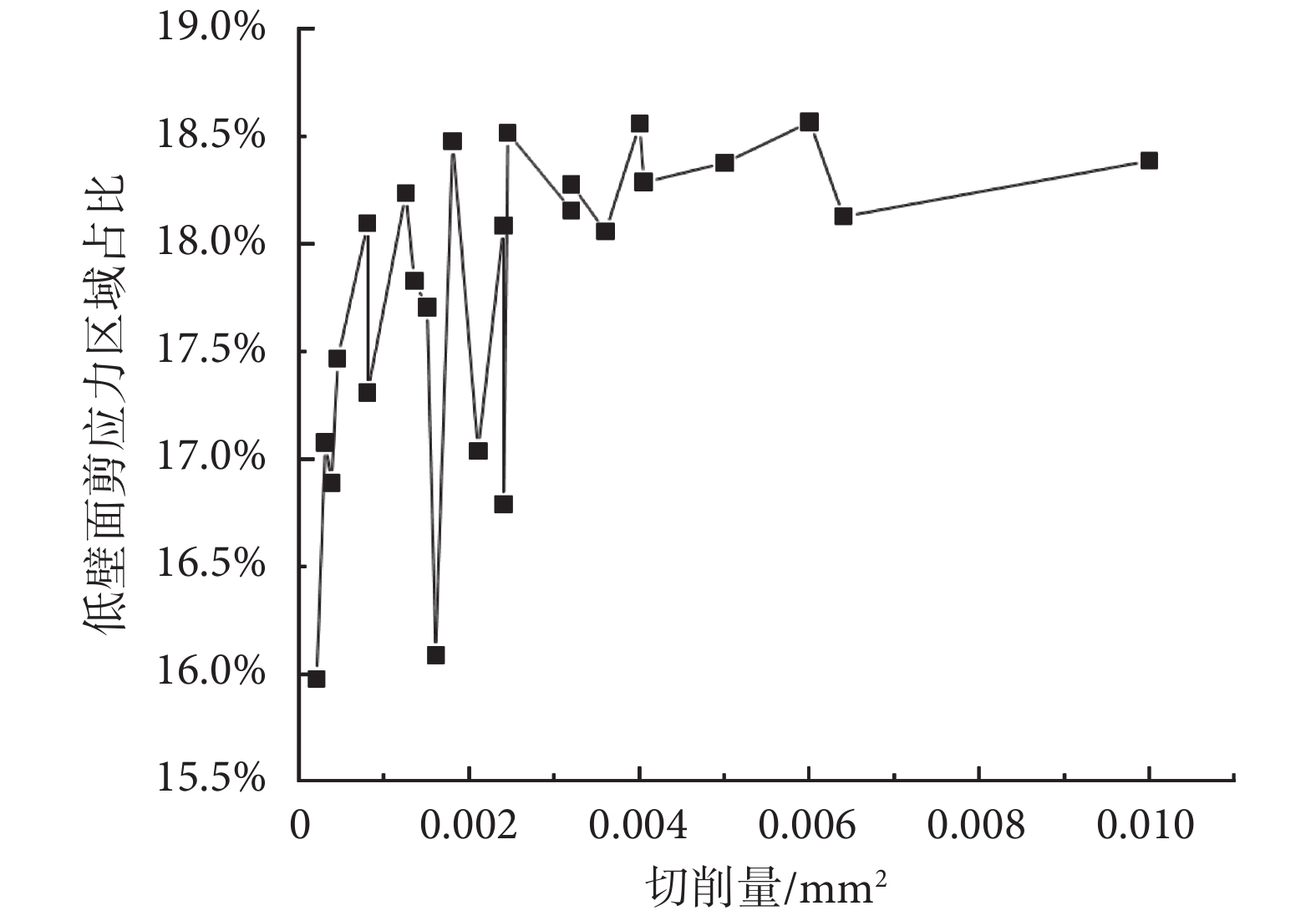

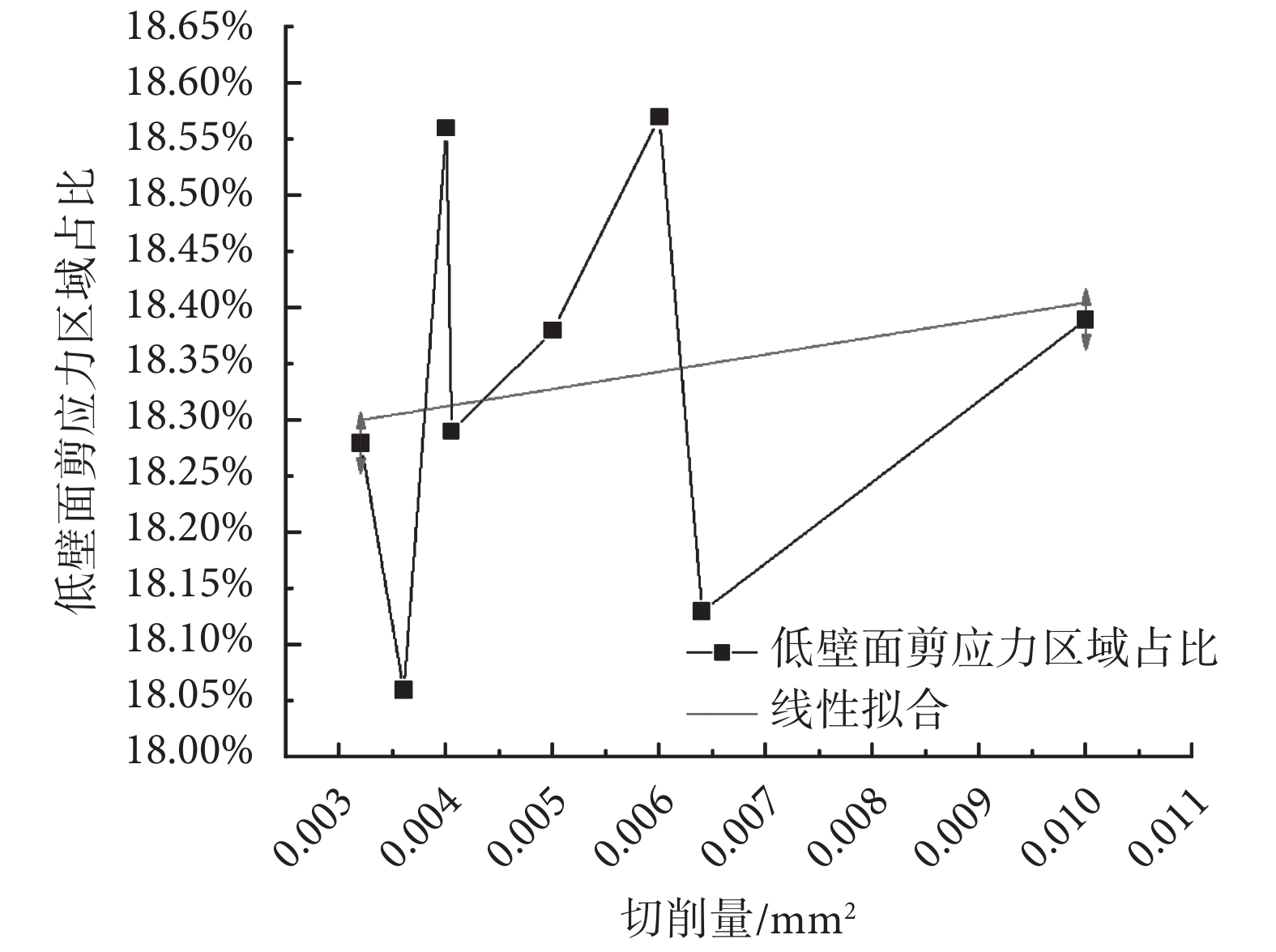

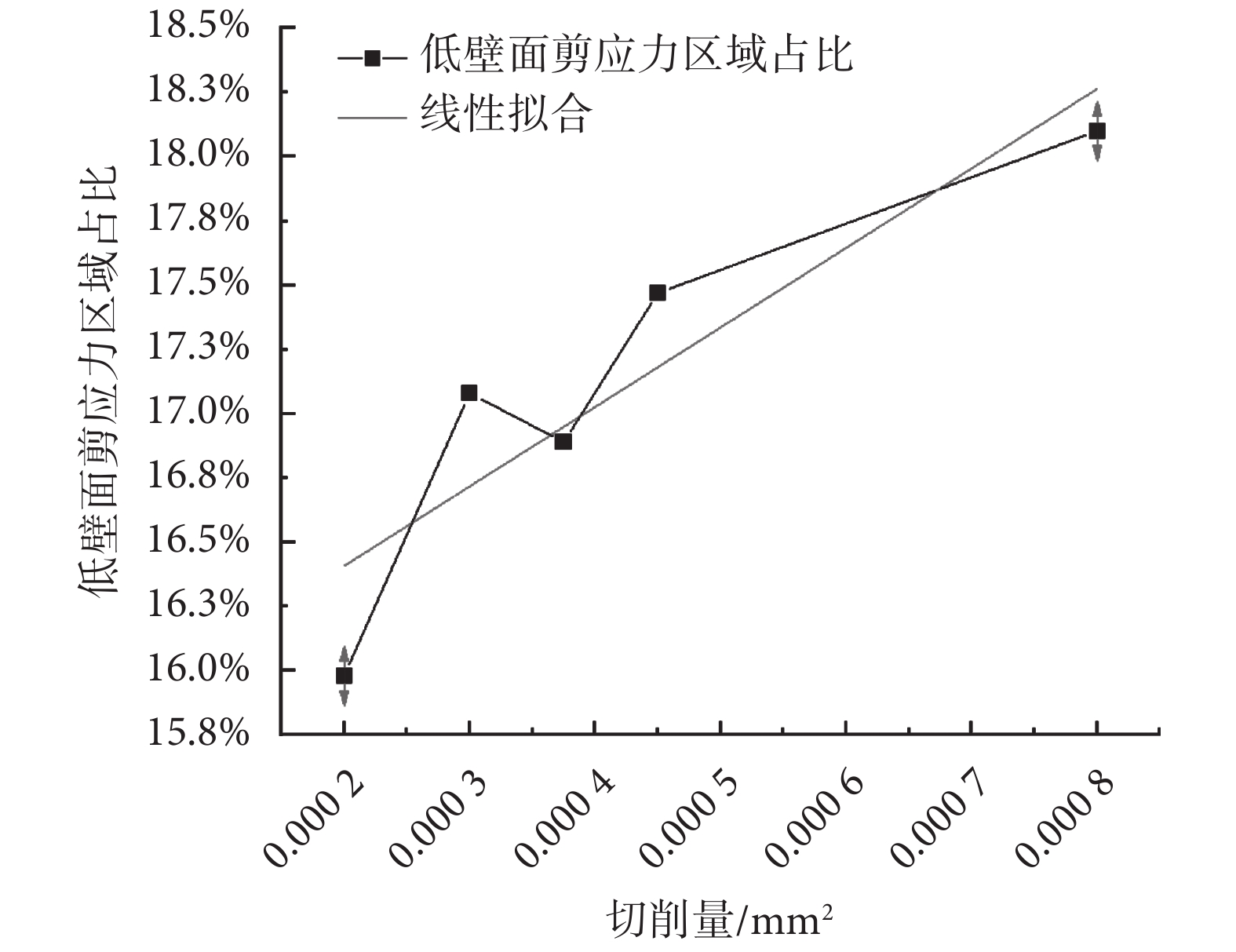

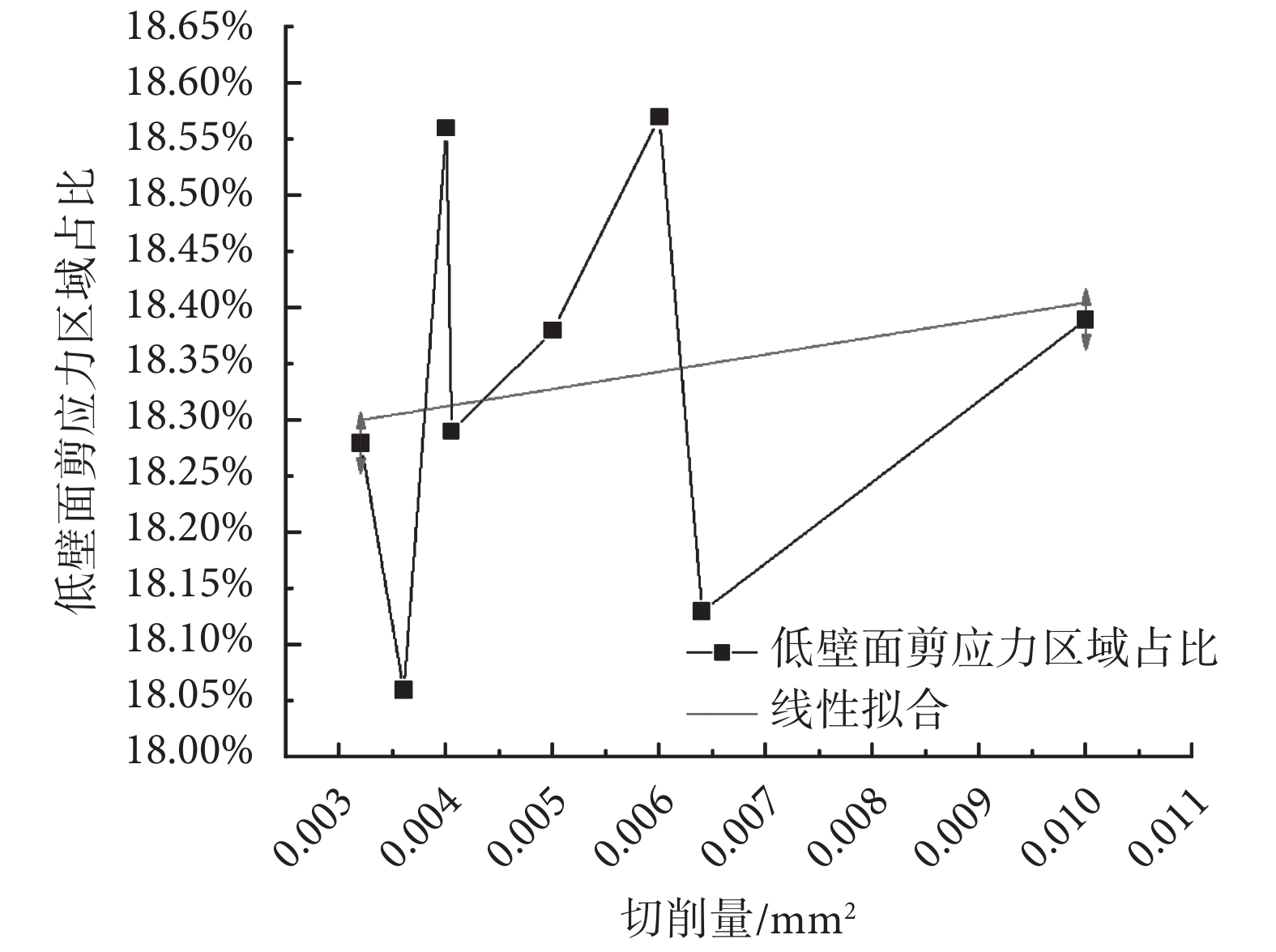

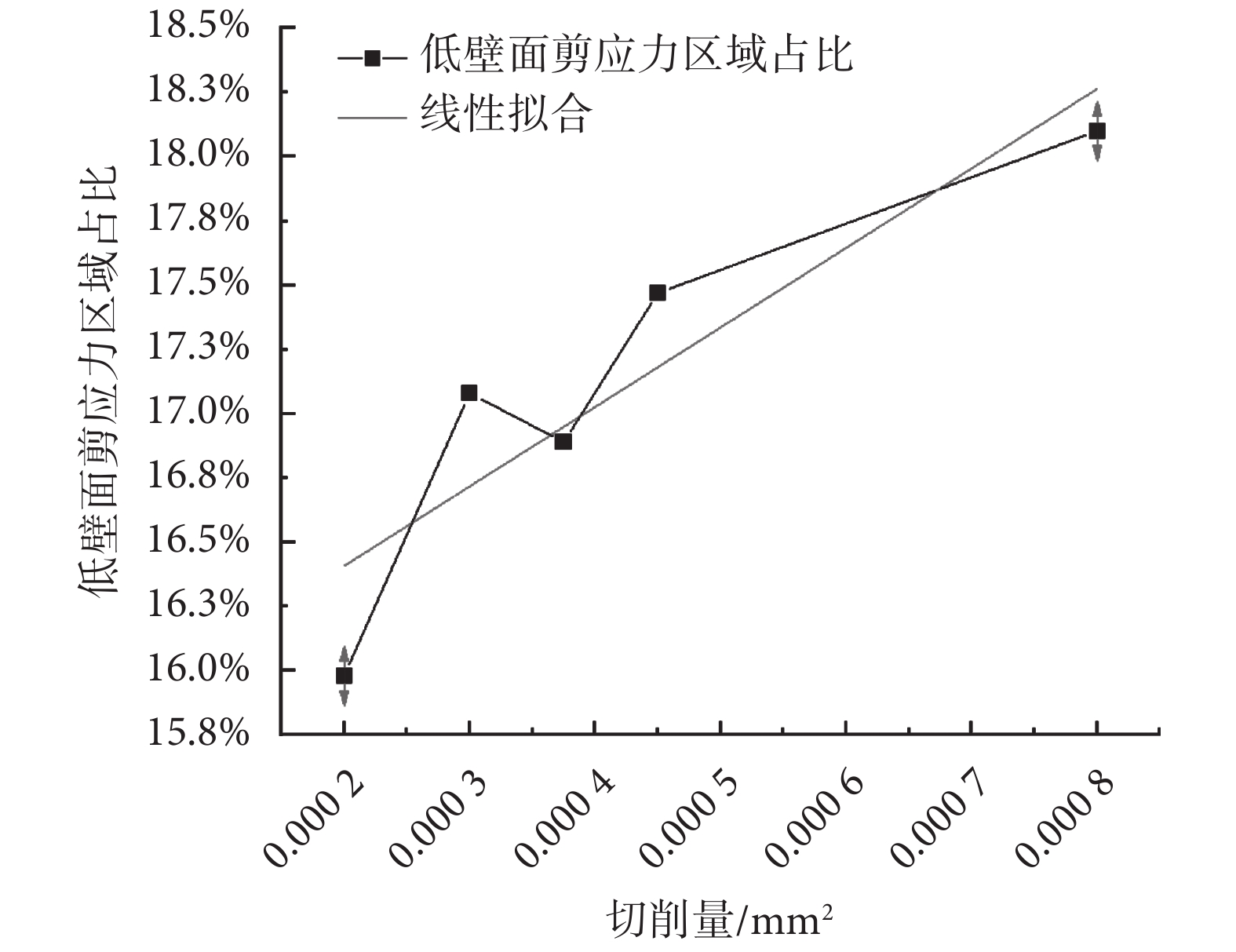

以溝槽側面積,即加工切削量作為依據進行分析,溝槽切削量與低壁面剪應力區域占比的關系如圖8所示。以切削量大于0.003 mm2的數據進行線性回歸分析,擬合曲線如圖9所示。圖9的線性擬合曲線方程為y = 0.154 05x + 0.182 51,y與x的線性關系不明顯。以切削量小于0.001 mm2的數據進行線性回歸分析,擬合曲線如圖10所示。圖10的線性擬合曲線方程為y = 30.916 67x + 0.157 9,y與x的線性關系明顯。

圖8

溝槽切削量與低壁面剪應力區域占比

Figure8.

Groove cutting amount and ratio of low wall shear stress area

圖8

溝槽切削量與低壁面剪應力區域占比

Figure8.

Groove cutting amount and ratio of low wall shear stress area

圖9

切削量高于0.003 mm2的擬合曲線

Figure9.

Fit curve with cutting amount higher than 0.003 mm2

圖9

切削量高于0.003 mm2的擬合曲線

Figure9.

Fit curve with cutting amount higher than 0.003 mm2

圖10

切削量低于0.001 mm2的擬合曲線

Figure10.

Fit curve with cutting amount less than 0.001 mm2

圖10

切削量低于0.001 mm2的擬合曲線

Figure10.

Fit curve with cutting amount less than 0.001 mm2

3 分析與討論

針對可吸收冠脈支架,仿生織構化溝槽的切削量大于某個值時,低壁面剪應力區域占比均在一定范圍內,說明過大的切削量并不會明顯改善血流流動特性。當切削量過小時,隨著切削量的增加,影響效果減弱。因此,將切削量控制在一定范圍內,可有效保證其影響效果。該結果與曹霜霜[17]的研究結果相似,微凹槽表面織構存在最優深徑比和最優面積率,當表面織構的參數超過最優深徑比和最優面積率時,影響效果會變弱。

在三種形狀的溝槽中,當切削量在一定范圍內時,低壁面剪應力區域占比出現震蕩,說明在一定的溝槽尺寸下,溝槽形狀對血流動力學也有一定的影響,但影響不明顯,而溝槽尺寸的影響更明顯,該結果與蔡蕓等[4]的研究結論是基本相同的。該研究結果可為仿生織構化支架溝槽設計提供參考。

4 結論

本文利用有限元分析方法,研究支架支撐體的仿生織構化溝槽尺寸和形狀對血流動力學的影響規律,得到以下結論:

(1)支架支撐體的仿生織構化溝槽設計,可改善血流流動特性,降低低壁面剪應力區域占比,避免支架內邊界層附近層流狀態改變的風險。

(2)不同形狀和尺寸的仿生織構化溝槽,對低壁面剪應力區域的影響效果具有一定的規律性,相比溝槽形狀,溝槽尺寸對低壁面剪應力區域的影響更明顯。

(3)相對較小的仿生織構化的結構會更好地改善血流動力學性能,因此合理的控制切削量大小可為降低支架內再狹窄提供一種新方法。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:馮海全負責文章構思及審閱;李長勝、馬雙全、白麗平負責文章構思、實驗設計、數據處理與分析、稿件撰寫。

引言

血管支架介入術是一種機械性的介入治療方法,已經成為治療血管狹窄的重要手段[1]。目前,對血管支架結構的研究主要圍繞支架形狀和尺寸的優化[2-3]。仿生織構化溝槽(以下簡稱溝槽)具有減阻的特性,能夠很好地改善材料表面物理特性,研究人員發現溝槽還具備較好的血液相容性和血流流動特性,能抑制血液中大分子的黏附[4]。

研究報道顯示,溝槽在內燃機、脈沖激光、輪船船體表面、微槽刀具和支架上都有應用[5-9]。目前已有很多溝槽相關的研究陸續展開,比如:有不少研究分析了溝槽間距對減阻的影響[10-13];也有針對不同形狀的溝槽進行研究,得到凹坑型溝槽的減阻性能最明顯的結論[14-15]。溝槽在血管支架的應用也有前人研究,比如利用有限元方法,對薄壁圓筒代替血管支架的內表面進行織構化分析,得出當面積率達到某個特定的值時減阻效果最好的結論[16-17]。此外,蔡蕓等[4]通過仿真方法研究了不同形狀的凹坑型溝槽對血流動力學的影響,但其分析較為簡單,模型為二維模型,溝槽形狀也較為單一。以上研究表明,合理的溝槽設計有良好的減阻效果。但是,對于溝槽形狀和尺寸在改善血管支架植入后的血流動力學方面的研究不夠深入和徹底。

本文以仿生織構化的可吸收聚乳酸冠脈支架為研究對象,對其支撐桿結構進行織構化處理,建立不同溝槽的支架模型進行流體仿真分析,以期揭示冠脈支架的仿生織構化溝槽的形狀和尺寸對血流流動特性及血流動力學的影響規律,為降低支架內再狹窄率另辟蹊徑。

1 材料與方法

1.1 幾何模型

為研究支架的仿生織構化溝槽對血流流動特性的影響,本文設計了一款聚乳酸冠脈支架。支架結構主要由支撐體組成,支撐體采用正弦波形周向均勻布置、軸向對稱布置,支撐體間以圓弧相切,無連接體。支架壁厚為0.2 mm,全長8.7 mm,直徑為3 mm,支架三維模型和溝槽視圖如圖1所示。為了保證流入支架時血流的真實性,在支架前后加設一段與支架等長度的區域,以此來模擬血管,因此血管模型的總長度為26.1 mm。

圖1

支架模型與溝槽

Figure1.

Stent model and groove

圖1

支架模型與溝槽

Figure1.

Stent model and groove

為了不削弱支架的力學性能,溝槽設計中僅對支撐桿進行織構化處理。溝槽形狀分別是三角形、矩形和梯形,且溝槽間距(L)與溝槽的寬(D)相同。本文以深寬比0.45和0.75設計梯形溝槽,同時底角度數θ=45 °,每個深寬比各選3個尺寸,共6個尺寸[7]。其中,深寬比為H/D。由于矩形和三角形設計較為簡單,不再贅述。所有結果計算之后經過圓整得到各溝槽的具體尺寸:① 矩形,寬(D)/深(H)分別為:0.04/0.02、0.04/0.04、0.06/0.04、0.06/0.06、0.08/0.04、0.08/0.08、0.10/0.04、0.10/0.06、0.10/0.10 mm;② 三角形,寬(D)/深(H)分別為:0.02/0.02、0.03/0.03、0.04/0.04、0.05/0.05、0.06/0.06、0.07/0.07、0.08/0.08、0.09/0.09、0.10/0.10 mm;③ 梯形,上寬(D)/下寬(d)分別為:0.04/0.01、0.04/0.02、0.08/0.02、0.08/0.03、0.10/0.02、0.10/0.04 mm。總計,24個尺寸。

使用三維實體直接建模軟件Space Claim 19.0(ANSYS Inc., 美國)中的草圖模式建立支架的二維模型,使用纏繞功能形成三維面,拉伸產生厚度,建立原始三維模型。然后使用三維實體直接建模軟件Space Claim 19.0(ANSYS Inc., 美國)的組合功能刻制不同尺寸和形狀的溝槽,通過布爾運算形成血流區域部分,再導入計算機輔助工程前處理軟件ANSYS Meshing 19.0(ANSYS Inc., 美國)中對血流區域進行網格劃分,設置邊界條件,最后導入到計算流體動力學(computational fluid dynamics,CFD)商業軟件Fluent 19.0(ANSYS Inc., 美國)中進行設置和仿真計算。納維-斯托克斯(Navier-Stokes,N-S)方程等[4]隱含在求解器中,此處不再列出。

1.2 網格劃分及邊界條件

將模型導入到計算機輔助工程前處理軟件ANSYS Meshing 19.0(ANSYS Inc., 美國)后,使用四面體網格劃分,在支架的支撐桿和連接筋處進行加密網格處理,并通過網格獨立性檢驗,以保證網格質量和仿真結果的準確性。網格獨立性檢驗結果如表1所示,最終確定網格最大尺寸為0.08 mm,網格數在100~300萬左右。血管模型與血流區域網格如圖2所示。應用CFD商業軟件Fluent 19.0(ANSYS Inc., 美國)進行仿真計算時,將人體血液視為不可壓縮流體,因雷諾數Re<2 000,模型設置為層流,動力粘度為0.003 5 kg/(m·s),密度為1 055 kg/m3[4]。

圖2

血流區域網格

Figure2.

Grid of blood flow region

圖2

血流區域網格

Figure2.

Grid of blood flow region

邊界條件設置如下:①入口條件,采用冠脈血流速度波形曲線作為入口流速[18]。②出口條件,設定出口條件為壓力出口,設置出口壓力為0。③壁面邊界條件,壁面邊界條件設定為無滑移剛性壁面。求解方法采用壓力耦合方程組的半隱式方法(semi-implicit method for pressure linked equations,SIMPLE),收斂條件為各數值低于10-4。完成上述設置后,開始迭代計算。最后將計算結果導入后處理結果處理軟件ANSYS CFD-POST 19.0(ANSYS Inc., 美國)中進行后處理。

2 結果與分析

2.1 血流速度

選取血流速度峰值時刻的仿真結果作為分析對象。以X-Y平面為基準面導出平面速度云圖,3種溝槽選擇結果較好尺寸的速度云圖,如圖3所示。以5個不同速度區間將所有網格分類,統計每個速度區間的網格數,計算各模型的速度百分比,如圖4所示。結果顯示,溝槽模型與原始模型的速度分布無明顯差異,過半區域在0~0.08 m/s和0.24~0.32 m/s兩個速度區間內。由于入口段不受支架的影響,速度云圖與原始模型的云圖相比無明顯差異;在支架段,0.32 m/s以上區域比原始模型的區域略大,說明溝槽的減阻作用已經生效;在出口段,0.32~0.36 m/s區域出現明顯的延伸,溝槽的減阻作用在支架后面的血管處也較明顯。整體血流速度變化比較平穩,無速度突變、明顯渦流或回流等異常情況,說明溝槽沒有改變血流流動的整體狀態。該結果與蔡蕓等[4]的研究結果類似。

圖3

三種模型的速度云圖

Figure3.

Velocity nephogram of three model

圖3

三種模型的速度云圖

Figure3.

Velocity nephogram of three model

圖4

三種模型的速度百分比

Figure4.

Speed percentages of three models

圖4

三種模型的速度百分比

Figure4.

Speed percentages of three models

2.2 血流壓力

選取血流速度峰值時刻的仿真結果作為分析對象。以X-Y平面為基準面導出平面壓力云圖,三種溝槽選擇結果較好尺寸的壓力云圖,如圖5所示。以5個不同的壓力區間將所有網格分類,統計每個壓力區間的網格數,計算各模型的壓力百分比,如圖6所示。結果顯示,溝槽模型與原始模型的壓力分布無明顯變化。整體區域絕大部分都在200 Pa以下,極小部分區域超過150 Pa。在入口段,壓力無明顯變化;在支架段和出口段,25~75 Pa的區域壓力出現不同程度的增大。在溝槽處無壓力突變等異常情況,變化平穩。因此,說明溝槽對血流壓力的影響不大。

圖5

三種模型的壓力云圖

Figure5.

Pressure nephogram of three models

圖5

三種模型的壓力云圖

Figure5.

Pressure nephogram of three models

圖6

三種模型的壓力百分比

Figure6.

Pressure percentage of three models

圖6

三種模型的壓力百分比

Figure6.

Pressure percentage of three models

2.3 低壁面剪應力區域面積占比

壁面剪切應力是粘性流體流動過程中所受的摩擦力,是血液流動特性的重要參數之一。當壁面剪切應力大于40 Pa時,易造成內質脫落、血小板激活,導致血液中的物質黏附形成血栓;而當壁面剪切應力小于0.5 Pa時,將會破壞支架內邊界層附近的層流狀態,使得內膜增生,增加支架內再狹窄發生幾率[4]。因此,0.5 Pa以下的區域統稱為低壁面剪應力區域,低壁面剪應力區域占比是衡量一款支架再狹窄的重要指標。速度峰值時刻各模型的低壁面剪應力區域占比匯總如表2所示。

原始模型的低壁面剪應力區域占比與溝槽模型的區域占比之差,稱為影響效果的數值。當以低壁面剪應力區域占比為評判標準時,所有的溝槽模型都優于原始模型。具體影響趨勢如圖7所示,結果如下:

圖7

三種模型的溝槽尺寸與面積占比

Figure7.

Size and area ratio of three models

圖7

三種模型的溝槽尺寸與面積占比

Figure7.

Size and area ratio of three models

(1)對于三角形溝槽,0.06 mm以上的溝槽的影響效果不明顯,僅在0.5%左右;溝槽尺寸小于0.06 mm時,隨著溝槽尺寸的減小,影響效果提高。當溝槽尺寸為0.02/0.02 mm時,取得模型中所有三角形的最佳影響效果,達到3.06%。

(2)對于矩形溝槽,0.06 mm以上的溝槽與三角形同尺寸的溝槽相比,矩形溝槽要優于三角形溝槽,但影響效果依舊不明顯,在1%左右。對于半長寬矩形,即當深度為寬度的一半時,隨著整體尺寸的減小,影響效果提高,且相關性較強。當溝槽尺寸為0.04/0.04 mm時,取得模型中所有矩形的最佳影響效果,達到2.95%。

(3)對于梯形溝槽,0.06 mm以上的梯形溝槽的影響效果較明顯;0.06 mm以下的梯形溝槽與前兩種溝槽相比,沒有表現出較好的影響效果。當溝槽尺寸為0.10/0.02 mm時,取得模型中所有梯形的最佳影響效果,達到2.25%。不同深寬比的溝槽對比發現,0.45深寬比要優于0.75深寬比。

(4)從溝槽的形狀分析,矩形、三角形和梯形三種溝槽的低壁面剪應力區域占比平均值分別為17.93%、17.97%和17.23%,三者平均值相差最大為0.74%。從溝槽的尺寸分析,大于0.06 mm、0.04~0.06 mm和小于0.04 mm的低壁面剪應力區域占比平均值分別為18.04%、17.16%和16.99%,三者平均值相差最大為1.05%。

2.4 切削量

以溝槽側面積,即加工切削量作為依據進行分析,溝槽切削量與低壁面剪應力區域占比的關系如圖8所示。以切削量大于0.003 mm2的數據進行線性回歸分析,擬合曲線如圖9所示。圖9的線性擬合曲線方程為y = 0.154 05x + 0.182 51,y與x的線性關系不明顯。以切削量小于0.001 mm2的數據進行線性回歸分析,擬合曲線如圖10所示。圖10的線性擬合曲線方程為y = 30.916 67x + 0.157 9,y與x的線性關系明顯。

圖8

溝槽切削量與低壁面剪應力區域占比

Figure8.

Groove cutting amount and ratio of low wall shear stress area

圖8

溝槽切削量與低壁面剪應力區域占比

Figure8.

Groove cutting amount and ratio of low wall shear stress area

圖9

切削量高于0.003 mm2的擬合曲線

Figure9.

Fit curve with cutting amount higher than 0.003 mm2

圖9

切削量高于0.003 mm2的擬合曲線

Figure9.

Fit curve with cutting amount higher than 0.003 mm2

圖10

切削量低于0.001 mm2的擬合曲線

Figure10.

Fit curve with cutting amount less than 0.001 mm2

圖10

切削量低于0.001 mm2的擬合曲線

Figure10.

Fit curve with cutting amount less than 0.001 mm2

3 分析與討論

針對可吸收冠脈支架,仿生織構化溝槽的切削量大于某個值時,低壁面剪應力區域占比均在一定范圍內,說明過大的切削量并不會明顯改善血流流動特性。當切削量過小時,隨著切削量的增加,影響效果減弱。因此,將切削量控制在一定范圍內,可有效保證其影響效果。該結果與曹霜霜[17]的研究結果相似,微凹槽表面織構存在最優深徑比和最優面積率,當表面織構的參數超過最優深徑比和最優面積率時,影響效果會變弱。

在三種形狀的溝槽中,當切削量在一定范圍內時,低壁面剪應力區域占比出現震蕩,說明在一定的溝槽尺寸下,溝槽形狀對血流動力學也有一定的影響,但影響不明顯,而溝槽尺寸的影響更明顯,該結果與蔡蕓等[4]的研究結論是基本相同的。該研究結果可為仿生織構化支架溝槽設計提供參考。

4 結論

本文利用有限元分析方法,研究支架支撐體的仿生織構化溝槽尺寸和形狀對血流動力學的影響規律,得到以下結論:

(1)支架支撐體的仿生織構化溝槽設計,可改善血流流動特性,降低低壁面剪應力區域占比,避免支架內邊界層附近層流狀態改變的風險。

(2)不同形狀和尺寸的仿生織構化溝槽,對低壁面剪應力區域的影響效果具有一定的規律性,相比溝槽形狀,溝槽尺寸對低壁面剪應力區域的影響更明顯。

(3)相對較小的仿生織構化的結構會更好地改善血流動力學性能,因此合理的控制切削量大小可為降低支架內再狹窄提供一種新方法。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:馮海全負責文章構思及審閱;李長勝、馬雙全、白麗平負責文章構思、實驗設計、數據處理與分析、稿件撰寫。