軟骨表面纖維化是骨關節炎的早期跡象,軟骨表面損傷與載荷密切相關。本文目的是研究軟骨表面粗糙度與載荷之間的關系,通過對新鮮的豬關節軟骨施加沖擊、壓縮、疲勞載荷,每次間隔10 min測量軟骨表面粗糙度數值,獲得粗糙度在加載前后的變化規律。實驗發現,載荷使軟骨表面粗糙度增大,增大的數值與載荷大小相關,粗糙度恢復到初始情況的時間與載荷類型和載荷大小相關,沖擊載荷對軟骨表面粗糙度影響最大,其次是重度疲勞載荷、壓縮載荷和輕度疲勞載荷。本文為揭示早期骨關節炎的發病機制和防治關節軟骨疾病提供了參考數據。

引用本文: 門玉濤, 劉凱豐, 劉福龍, 張春秋. 關節軟骨表面粗糙度對載荷響應的實驗研究. 生物醫學工程學雜志, 2022, 39(2): 347-352. doi: 10.7507/1001-5515.202109073 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

骨關節炎在中老年人群中有較高的患病率,但近年來,出現了低齡化發病的趨勢[1]。對運動員的一項研究表明,運動員在日常訓練過程中,膝關節損傷是最為常見的,且難以治愈。骨關節炎病變的核心是關節軟骨。關節軟骨是覆蓋在關節表面的致密結締組織,可以分散關節面的壓力負荷,減輕震蕩,降低關節面的摩擦系數[2-4]。軟骨的表面損傷與載荷密切相關,過度、持續的負載會導致軟骨表面磨損、損傷、退變[5-7],進而引發骨關節疾病。

由于分辨率不足,在骨關節炎早期軟骨表面的變化很難用醫學影像觀測到。軟骨表面纖維化是骨關節炎的早期跡象[8],而軟骨的平均粗糙度一定程度上可以反映表面纖維化程度,故有些學者用軟骨表面的平均粗糙度來反映關節軟骨的病理變化。

Maerz等[9]采用網格參數化描述關節軟骨受到創傷后表面粗糙度(Ra)和軟骨厚度的變化,用來評估骨關節炎的退行性變化。Newton等[10]發現采用平均軟骨厚度和體積變化描述關節軟骨的輕度退行性改變不敏感,如果采用表面粗糙度作為骨性關節炎的形態指標,可用于關節炎的早期診斷。微觀上看,軟骨表面有凸起和凹陷,Ihnatouski等[11]利用原子力顯微鏡掃描出了關節軟骨的亞微米表面形貌,對比了健康軟骨和磨損軟骨粗糙度的算術平均值和峰值,發現磨損軟骨的粗糙度均高于健康軟骨。Youssef等[12]從關節軟骨組織的橫截面捕捉生物斑點信息,提出了一種基于局部對比度測量的模型,獲得了關節軟骨表面各截面區域的平均粗糙度。

當關節受到載荷作用時,宏觀上觀察不到軟骨表面的變化,但微觀上的變化能揭示軟骨在載荷作用下表面損傷的機制和過程。異常應力累積可引發關節軟骨的病理變化[13],軟骨病理變化程度是病變時間的體現。鑒于表面粗糙度變化可以反映軟骨的病理變化,尤其適用于早期骨關節炎的診斷,本文采用表面輪廓儀測量了關節軟骨在沖擊載荷、壓縮載荷和疲勞載荷作用下的表面粗糙度,研究載荷類型、載荷大小對軟骨表面粗糙度的影響,對揭示早期骨關節炎的發病機制和防治關節軟骨疾病具有重要意義。

1 實驗材料及方法

1.1 實驗材料

選取屠宰場新鮮屠宰的6~8月齡豬股骨遠端滑車部位。制作出厚度5~8 mm帶軟骨下骨的試件,如圖1所示,并用磷酸緩沖鹽溶液(phosphate buffer saline,PBS)將表面油脂和血細胞沖洗干凈。為保證軟骨樣本的力學性能不受影響,減少實驗誤差,實驗過程中用浸潤PBS溶液的紗布包裹試件,各實驗均在兩小時內完成[14]。

圖1

部分軟骨試件

Figure1.

Parts of cartilage specimens

圖1

部分軟骨試件

Figure1.

Parts of cartilage specimens

1.2 實驗方法

首先,將軟骨試件用夾具夾持并安裝在表面輪廓儀(Form Talysurf i-Series 5,Taylor Hobson,英國)的夾具臺上,使軟骨表面處于水平位置,然后調整金剛石探針位置,使探針在軟骨試件的左側,并與軟骨表面輕微接觸,最后讓探針沿著軟骨表面從一端移動到另一端,記錄探針所走的輪廓。其中,表面輪廓儀見圖2a,軟骨試件夾持如圖2b所示。儀器的水平量程為60 mm,探針驅動速度為0.5 μm/s,分辨率16 nm。實驗分別對沖擊、壓縮、疲勞三種載荷進行分析,每種載荷都分為6個實驗條件,每種實驗條件下準備3個樣本,每個樣本選擇三處不同位置測量表面粗糙度,得到三條數據采集曲線,對各實驗條件下的樣本進行同樣的測量過程,并取其平均值為最終測量結果。樣本分別在加載前、加載后、加載后恢復10、20、30、40 min時間點進行數據采集。

圖2

表面輪廓儀測量圖片

圖2

表面輪廓儀測量圖片

a. 表面輪廓儀;b. 軟骨試件放置示意圖

Figure2. Picture of surface profiler measurementa. surface profiler; b. schematic diagram of cartilage specimen placement

1.3 加載方案

1.3.1 沖擊加載

實驗過程中,采用落錘裝置對軟骨樣本施加沖擊載荷。將質量0.5 kg鋼塊從10 cm的高度落下產生的能量設為實驗載荷的下限[15],用專用夾具夾持軟骨樣本,軟骨表面與落錘表面平行,將質量0.5 kg的鋼塊分別從10、15、20、25、30、35 cm的高度落下,由動力學公式  可知軟骨樣本獲得的能量分別為0.50、0.75、1.00、1.25、1.50、1.75 J。

可知軟骨樣本獲得的能量分別為0.50、0.75、1.00、1.25、1.50、1.75 J。

1.3.2 壓縮加載

為了便于比較載荷類型對軟骨表面粗糙度的影響,在壓縮載荷實驗時,載荷大小與沖擊實驗時受到的作用力大小一致。根據公式 ,其中m為落錘的質量,

,其中m為落錘的質量, 9.8 m/s2為重力加速度,h為落錘的高度,t為落錘與軟骨作用的時間,設置為0.1 s[16],樣本表面受到的作用力分別為12.07、13.66、15.00、16.80、17.25、18.23 N。軟骨壓縮實驗在電磁式動態力學實驗系統(M-100,凱爾測控有限公司,中國)上完成,每次壓縮的保荷時間為2 min[17]。

9.8 m/s2為重力加速度,h為落錘的高度,t為落錘與軟骨作用的時間,設置為0.1 s[16],樣本表面受到的作用力分別為12.07、13.66、15.00、16.80、17.25、18.23 N。軟骨壓縮實驗在電磁式動態力學實驗系統(M-100,凱爾測控有限公司,中國)上完成,每次壓縮的保荷時間為2 min[17]。

1.3.3 疲勞加載

軟骨疲勞實驗在電子萬能疲勞試驗系統(EUF-1020,凱爾測控有限公司,中國)上完成。為了防止軟骨脫水對力學性能造成影響,實驗過程中軟骨樣本一直浸泡在PBS溶液中。疲勞載荷設定在12~18 N之間,載荷采用三角形波形,頻率2 Hz[15],循環圈數分別設置為10 000、20 000、30 000、40 000、50 000、60 000次[7]。

2 結果

2.1 沖擊載荷對軟骨表面粗糙度的影響

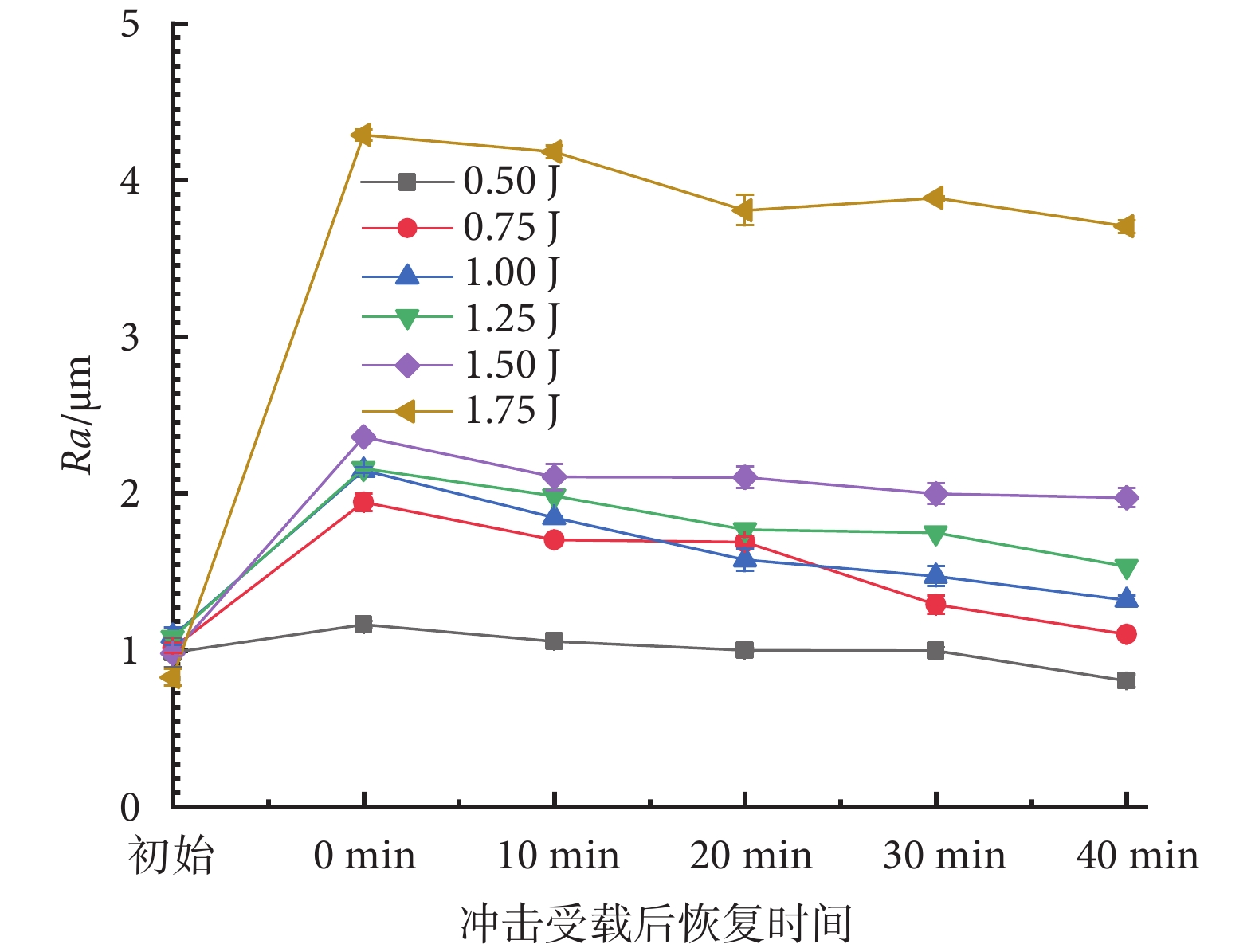

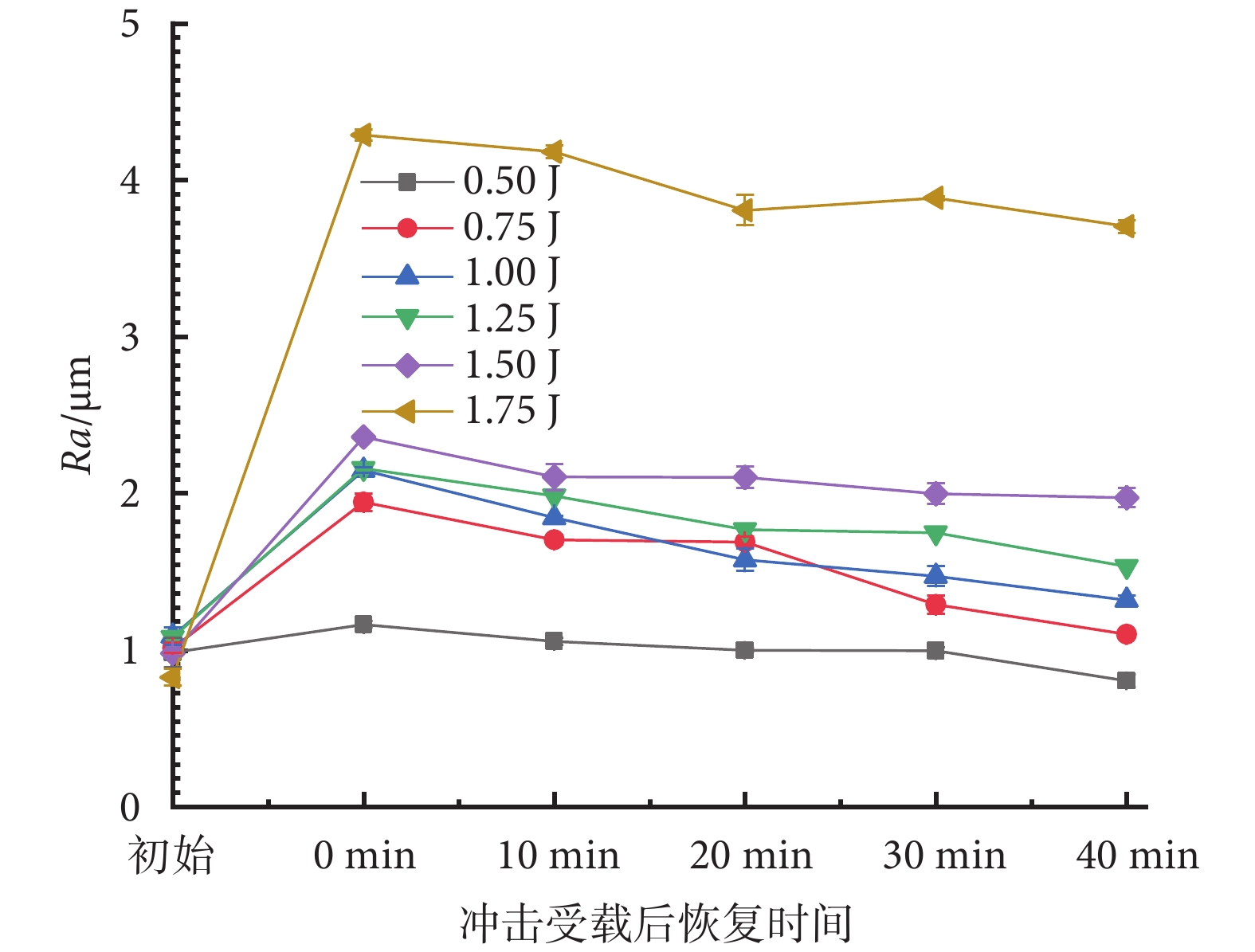

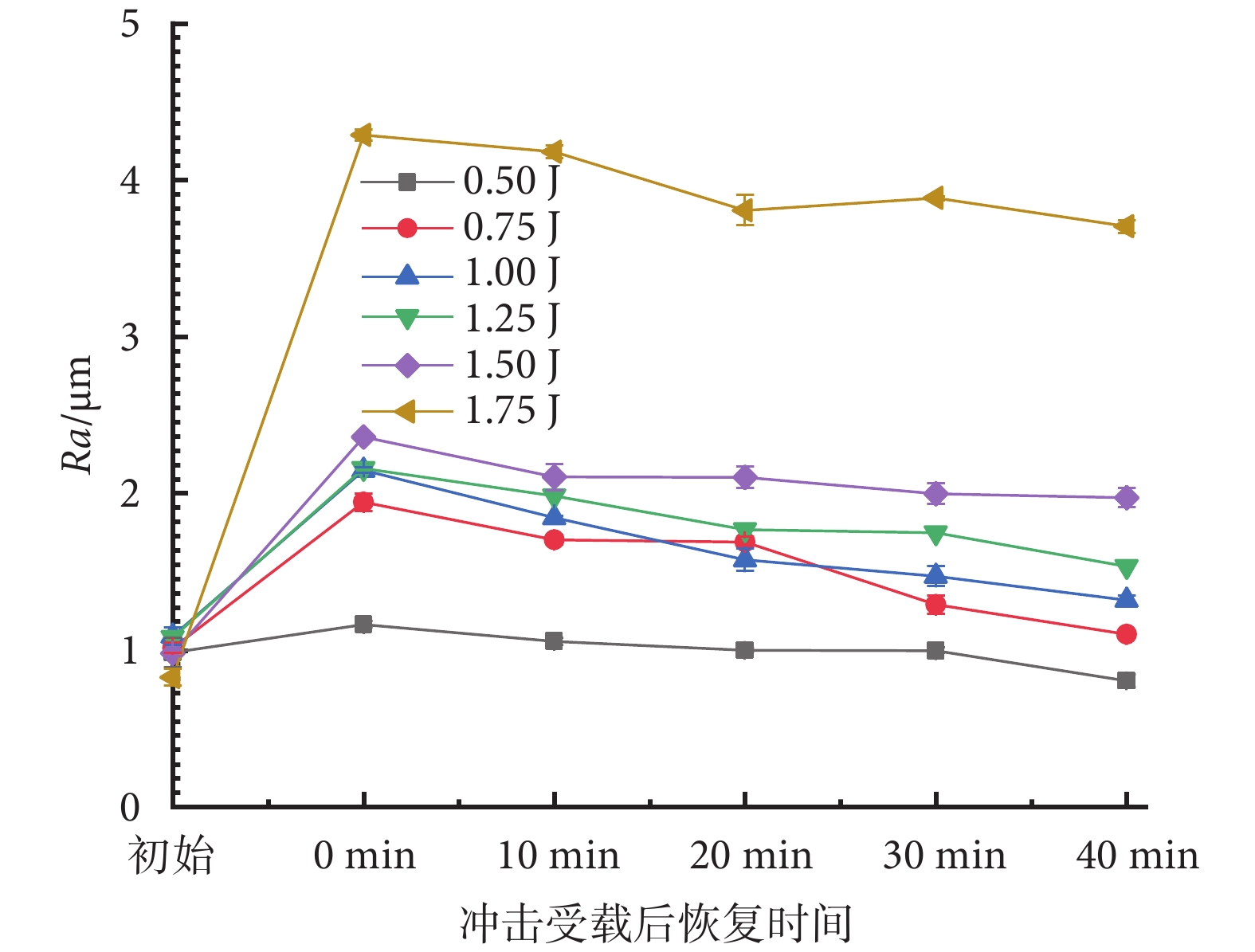

圖3所示是軟骨樣本在不同的沖擊載荷下表面粗糙度的變化曲線。可以看出,軟骨受到沖擊載荷后,表面粗糙度會立即發生變化,粗糙度的變化與載荷大小有直接關系,粗糙度隨著沖擊能量的增大而增大,在0.50 J作用下,軟骨表面粗糙度只有輕微的增加;在1.75 J作用下,軟骨表面的粗糙度達到初始時的4倍,平均粗糙度達到4.3 μm。軟骨樣本的表面粗糙度隨著恢復時間的增加逐漸降低。當沖擊能量較小時,在40 min時能恢復到受載前的狀態,當沖擊能量較大時,在40 min時不能恢復受載前的初始狀態。從圖中可以看出,在沖擊加載達到1.50~1.75 J時,樣本表面的粗糙度幾乎沒有下降的趨勢,軟骨表面的磨損無法修復。

圖3

關節軟骨在沖擊載荷下表面粗糙度的變化

Figure3.

Changes in surface roughness of articular cartilage under impact loads

圖3

關節軟骨在沖擊載荷下表面粗糙度的變化

Figure3.

Changes in surface roughness of articular cartilage under impact loads

2.2 壓縮載荷對軟骨表面粗糙度的影響

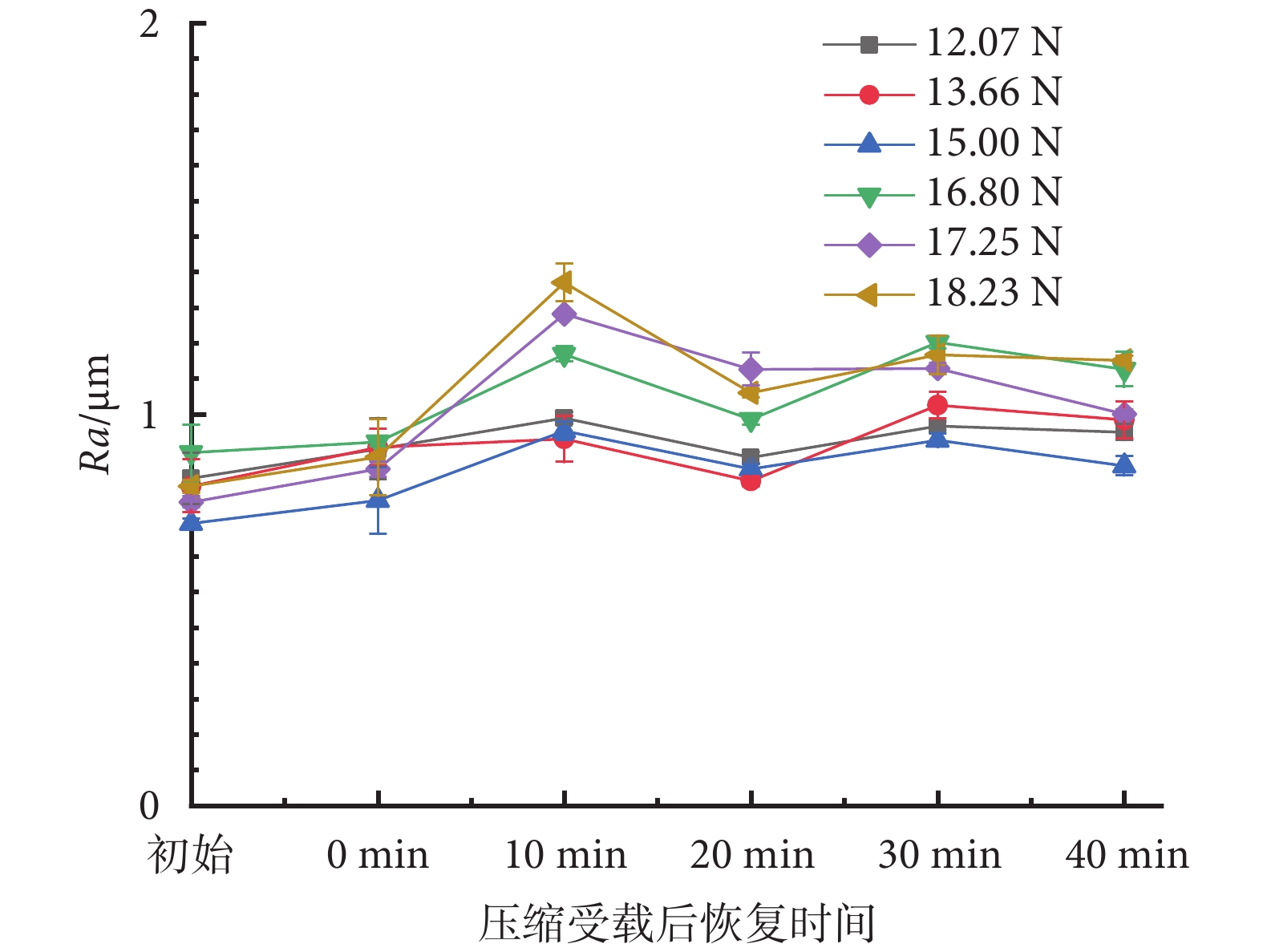

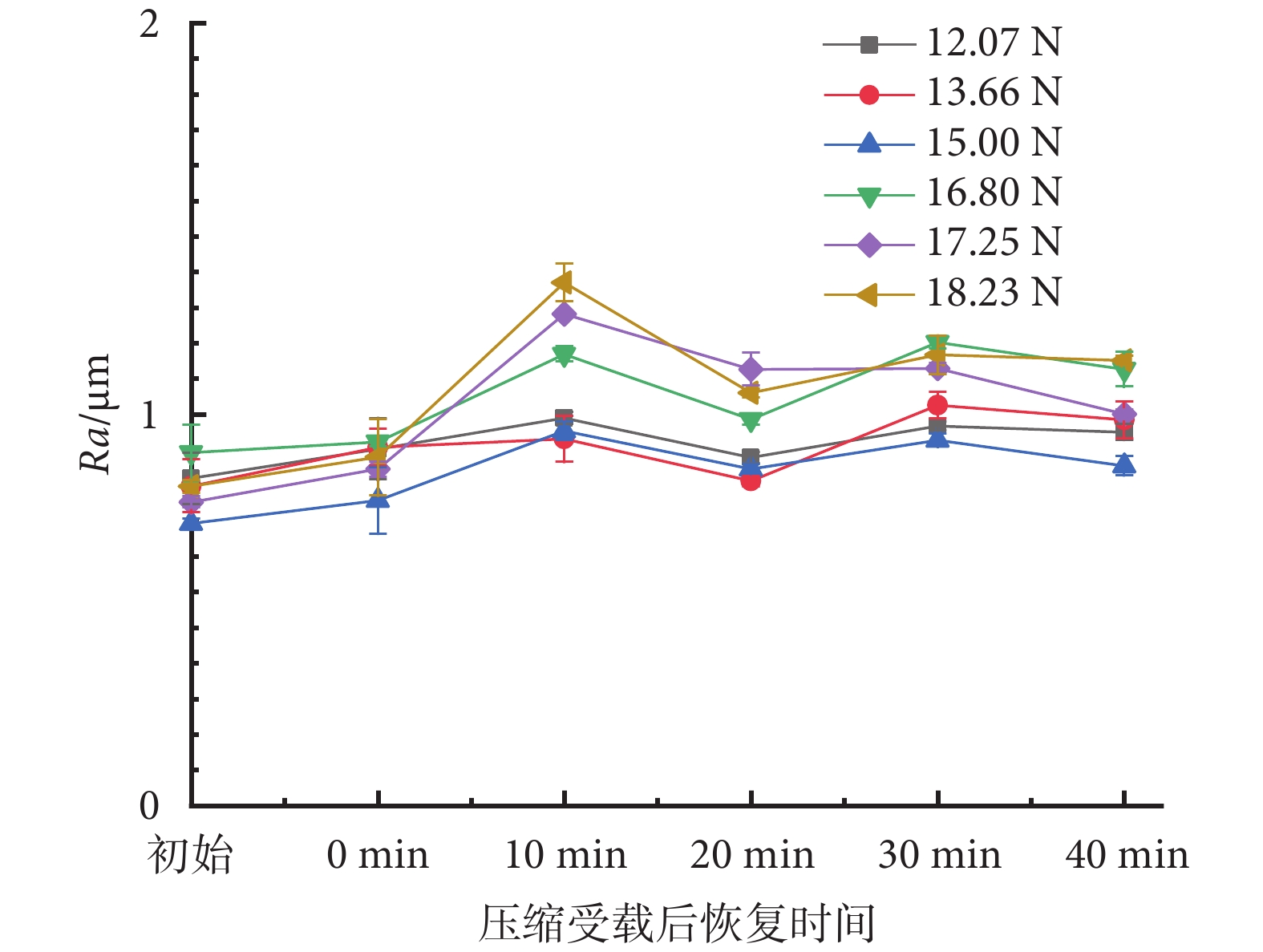

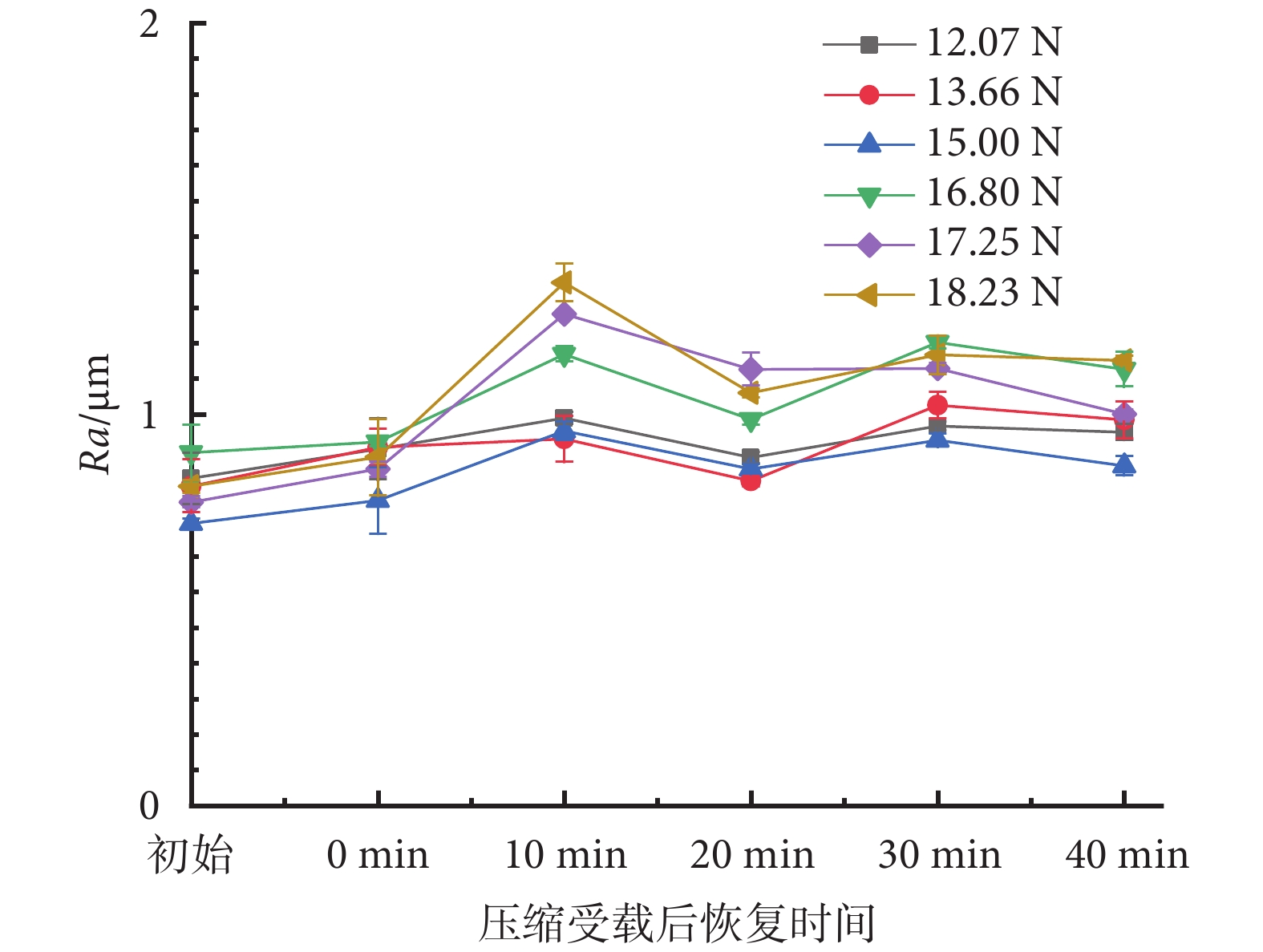

軟骨樣本在不同的壓縮載荷下表面粗糙度的變化如圖4所示。由圖可以看出,軟骨在不同壓縮載荷作用下表面粗糙度的變化趨勢一致,載荷作用后,表面粗糙度有輕微增加,粗糙度的峰值不是出現在載荷作用后的時刻,有滯后現象;軟骨表面粗糙度在載荷去除后逐漸恢復,恢復到初始時的速度與載荷大小相關,載荷作用小,軟骨表面粗糙度值波動較小,恢復到初始時的時間短,載荷作用較大時,軟骨表面粗糙度值波動較大,恢復到初始時的時間較長。在18 N的壓力下,軟骨試件恢復40 min后的粗糙度數值與30 min時測得的數值相差較小,沒有恢復到初始狀態的趨勢,說明已經對軟骨表面造成不可逆的損傷。

圖4

關節軟骨在壓縮載荷作用下表面粗糙度的變化

Figure4.

Changes in surface roughness of articular cartilage under compressive loads

圖4

關節軟骨在壓縮載荷作用下表面粗糙度的變化

Figure4.

Changes in surface roughness of articular cartilage under compressive loads

2.3 疲勞載荷對軟骨表面粗糙度的影響

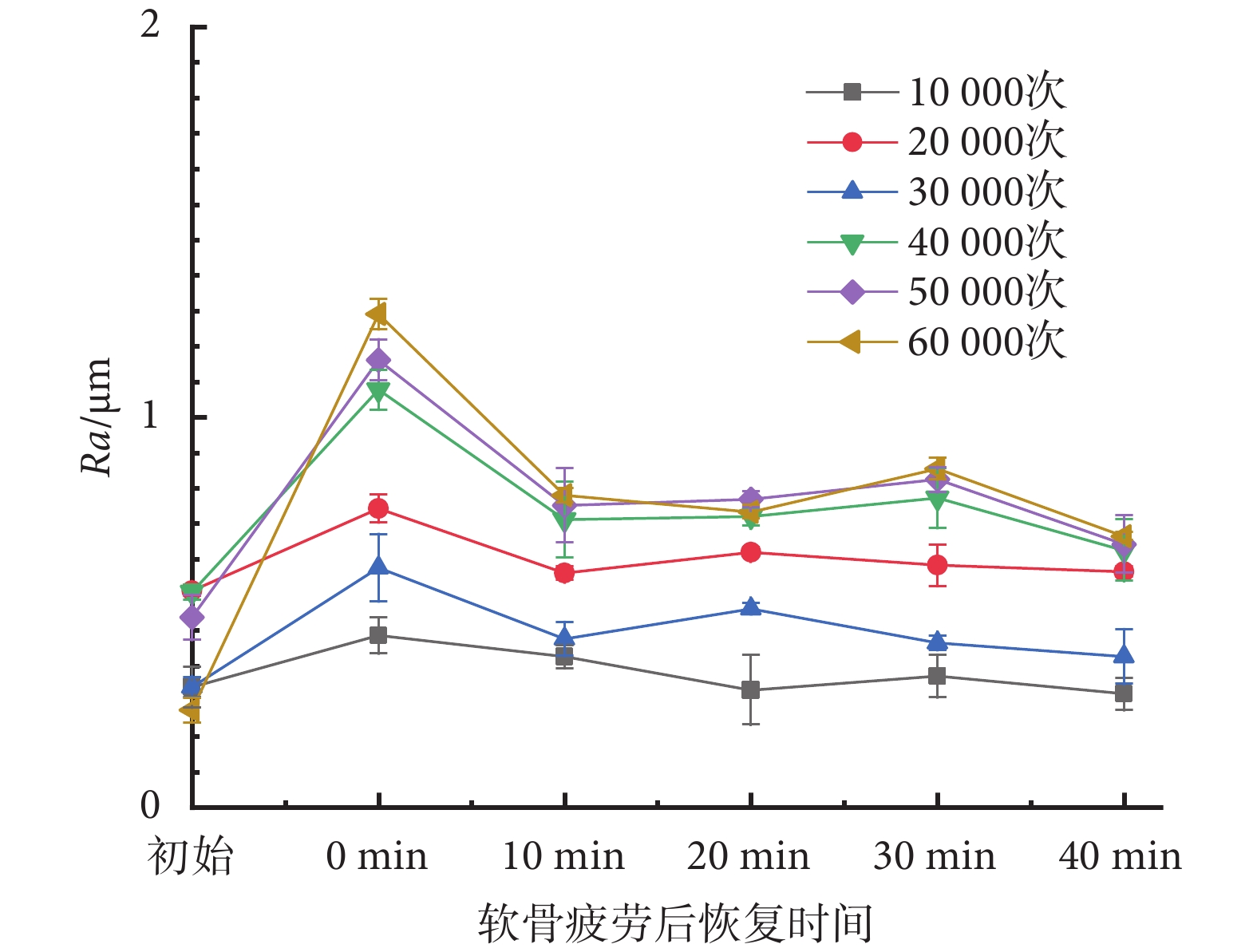

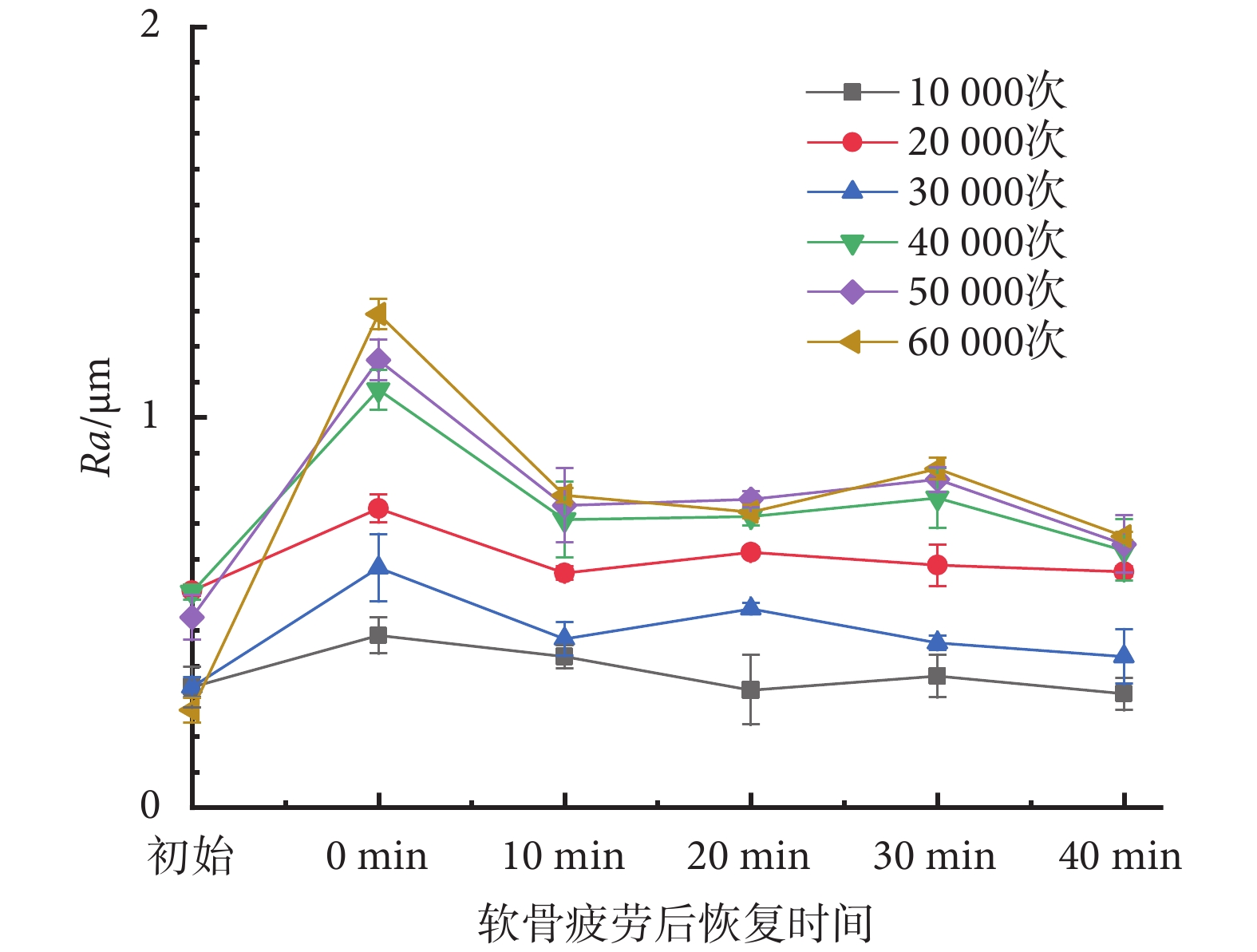

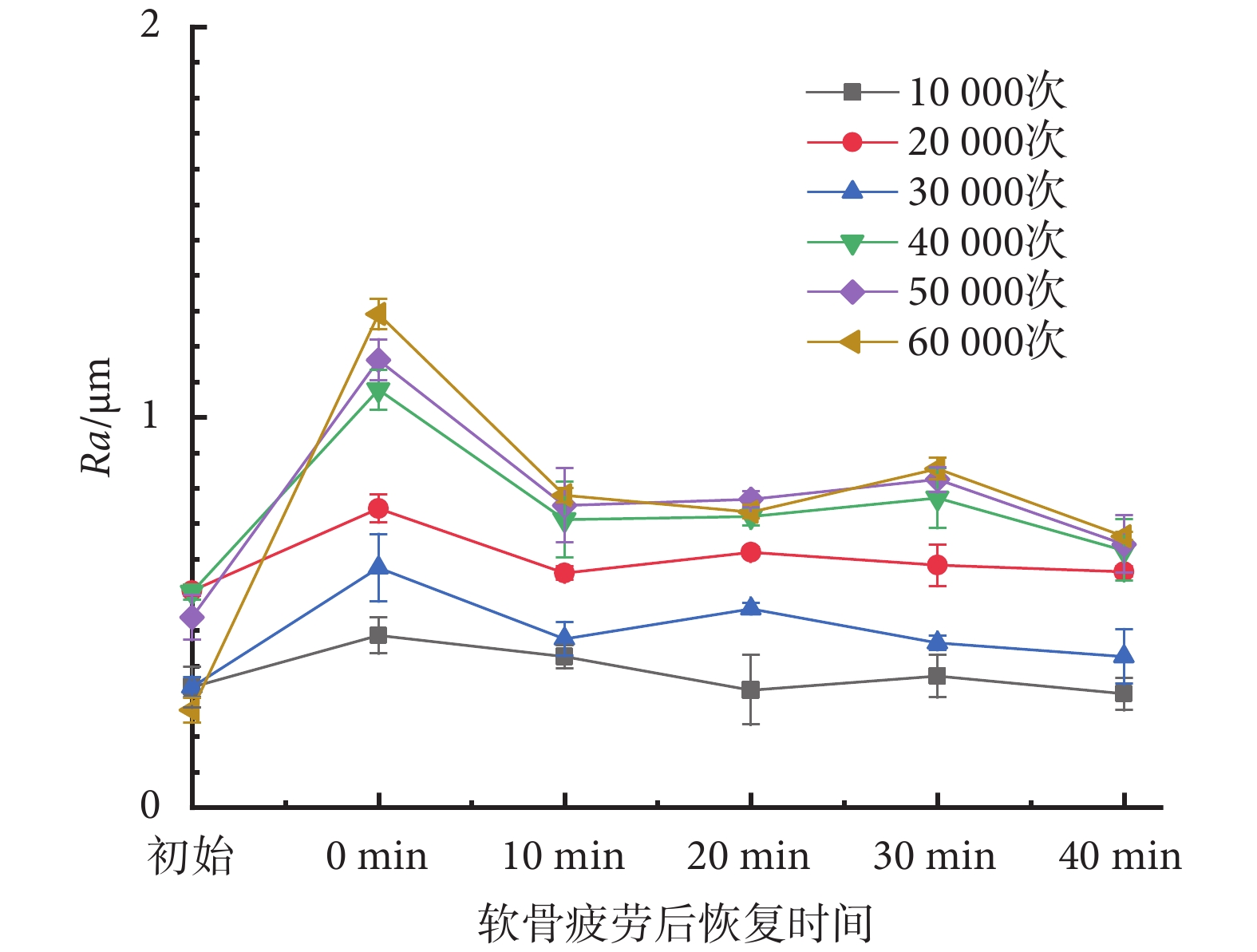

圖5所示是軟骨樣本在一定載荷范圍內進行不同圈數疲勞加載的表面粗糙度變化曲線。表面粗糙度的波動情況與疲勞載荷的大小和作用時長有關,疲勞載荷作用時間越長,軟骨試件表面的粗糙度變化越顯著,疲勞載荷作用時間越短,粗糙度變化就越為平穩。隨著測試時間的增長,軟骨表面的粗糙度變化都逐漸趨于緩慢。載荷作用時間短的軟骨試件,表面恢復到初始狀態的時間短,載荷作用時間較長的軟骨試件,表面恢復到初始狀態的時間長。當載荷作用次數達到50 000~60 000次時,關節軟骨就已達到疲勞狀態,恢復40 min后軟骨表面的粗糙度與初始時的粗糙度數值仍相差較大,如果加載次數繼續增加,軟骨表面的粗糙度不能恢復到初始狀態,關節軟骨表面的磨損會加劇,說明在一定程度上對軟骨造成了不可逆轉的磨損。

圖5

關節軟骨在疲勞載荷作用下表面粗糙度的變化

Figure5.

Changes in surface roughness of articular cartilage under fatigue loads

圖5

關節軟骨在疲勞載荷作用下表面粗糙度的變化

Figure5.

Changes in surface roughness of articular cartilage under fatigue loads

3 討論

本文用表面輪廓儀研究關節軟骨表面粗糙度在不同載荷作用下的變化情況,獲得了軟骨表面粗糙度與載荷間的變化規律,為早期骨關節炎的發病機制研究提供了重要的數據。

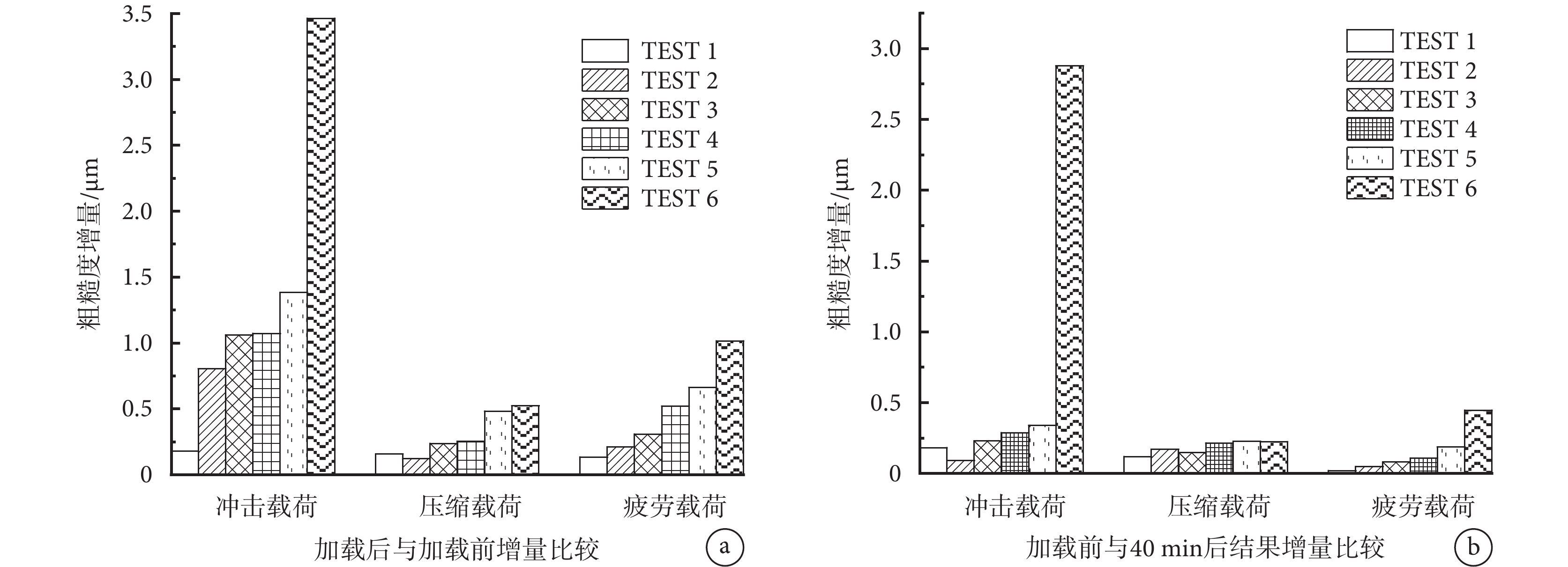

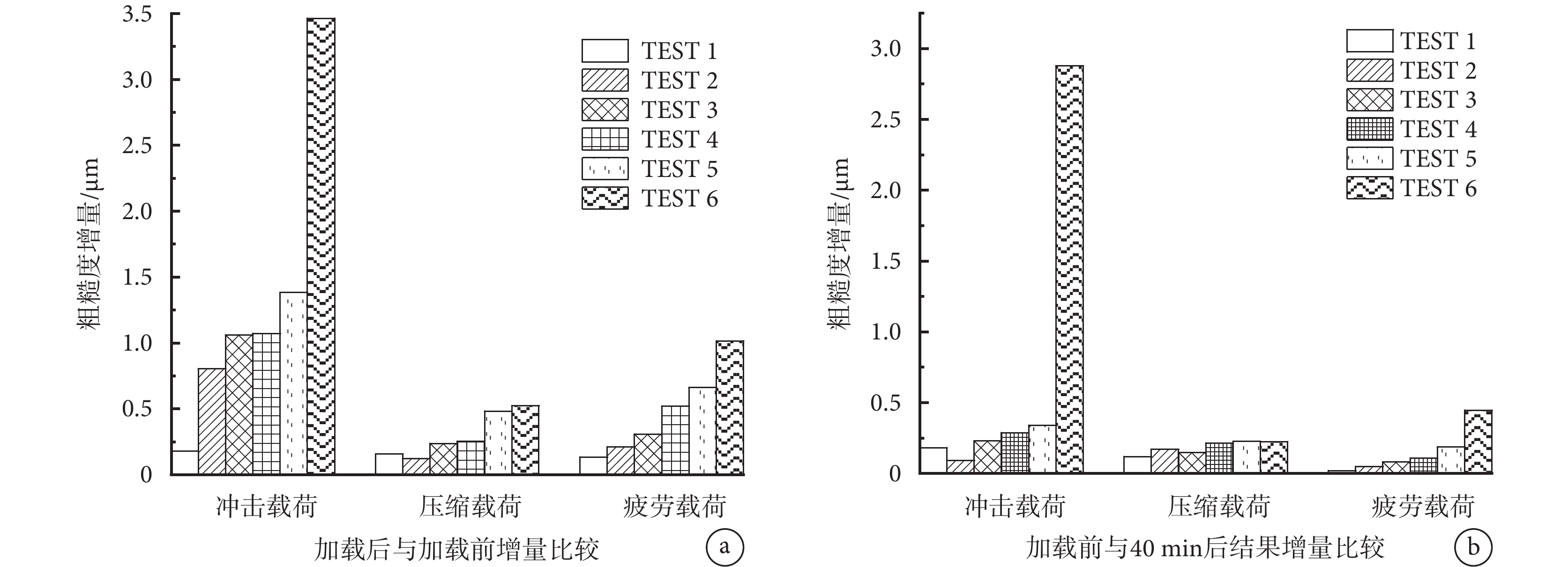

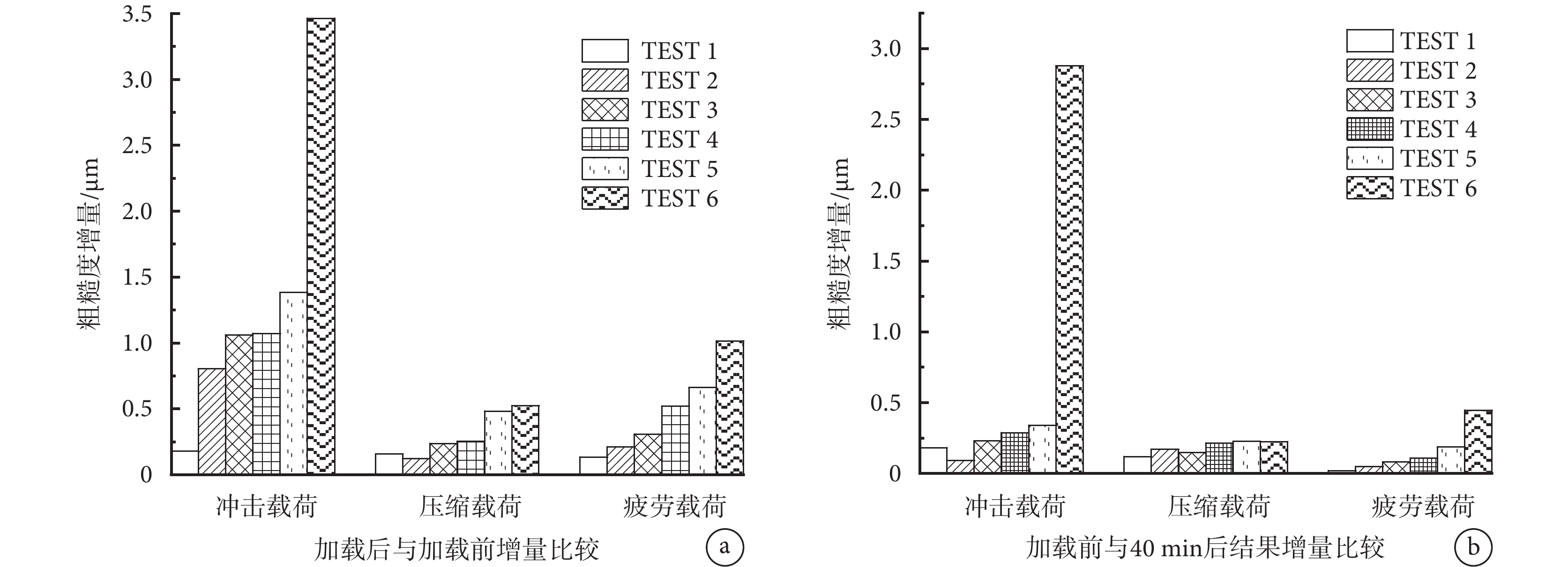

本文選取豬關節軟骨為實驗樣本,分別對軟骨樣本施加沖擊載荷、壓縮載荷和疲勞載荷。從實驗的數據中可以看出,軟骨表面粗糙度對載荷響應比較敏感,用軟骨表面粗糙度的變化來表征軟骨的力學性能和健康狀態是可行的。對比三種加載方式,軟骨在載荷作用后,表面粗糙度會有波動,隨著載荷消失的時間增加而逐漸恢復,而且軟骨表面粗糙度的變化程度受到載荷大小和載荷類型的影響。從圖6a可以看出,在同等程度受力大小的情況下,沖擊載荷使軟骨表面粗糙度增加最明顯,峰值增量達到0.8~3.4 μm;疲勞載荷和壓縮載荷對軟骨表面粗糙度影響波動值相當,粗糙度峰值增量主要在0.2~1.0 μm,但在疲勞載荷和壓縮載荷作用下也存在著差異,壓縮載荷作用后,由于軟骨的蠕變性能,表面粗糙度的峰值有滯后現象。從圖6b可以看出,載荷消失40 min后,軟骨表面粗糙度減小,低強度疲勞載荷作用時,表面粗糙度回落到加載前狀態的時間比壓縮載荷和沖擊載荷作用情況需要的時間短。從沖擊載荷作用的實驗結果來看,表面粗糙度的變化規律與Verteramo等[15]的實驗結果一致。

圖6

軟骨表面粗糙度變化比較

圖6

軟骨表面粗糙度變化比較

a. 加載后粗糙度增量比較;b. 載荷消失40 min后粗糙度與初始時比較。TEST1~6分別對應每類加載實驗中的6個實驗組

Figure6. Comparison of cartilage surface roughness changea. comparison of roughness increment after loading; b. comparison of roughness after load disappears for 40 min with the initial time. TEST1-6 correspond to 6 experimental groups in each type of loading experiments, respectively

關節軟骨可以承接關節表面傳遞的載荷,將應力分散到軟骨下骨中,其力學性能的實現主要依靠膠原纖維網格和軟骨基質完成。軟骨基質主要是由游離的水分子和蛋白多糖組成,蛋白多糖嵌入在膠原纖維網格中[18],與膠原纖維網格共同作用抵抗和平衡外部壓力。不管在靜態還是動態的力學條件下,軟骨基質中的大、小分子都是不斷擴散的[19],施加載荷會使這種擴散加快[20]。關節軟骨也具有一定的親水性,其在人體組織中維持著一種水分的平衡,軟骨內水分含量會影響摩擦性能[21],這可能與軟骨表面粗糙度變化有直接關系。當載荷作用時,表層的水分快速丟失,使得軟骨表面缺少一定的潤滑,表面凹凸現象加劇,引起表面粗糙度增加,隨著恢復中吸收水分,表面粗糙度逐漸恢復到初始的光滑狀態。但當載荷破壞了基質中的成分或是膠原纖維網格的結構時,關節軟骨的粗糙度很難恢復到加載前的狀態,回彈性變差,關節間摩擦力增大,進而改變了軟骨的正常力學環境,導致關節軟骨病變。表面粗糙度回落過程中有一次波動現象,可能是基質和膠原網格回彈速度有差異造成的,具體原因還需更先進的實驗去驗證。

從本文的實驗結果來看,沖擊載荷對軟骨損傷最嚴重,其次是重度疲勞載荷、壓縮載荷和輕度疲勞載荷。這與運動醫學結論有相似之處。比如一些競技體育運動員進行跳躍等高難度的訓練時,由于沖擊載荷過大易造成軟骨損傷而引發骨關節炎[22-23];長期高強度的健步走運動易造成軟骨損傷[24];長時間站立人群,尤其是肥胖患者[25-27],也會增加骨關節炎風險。關節軟骨在合理的負載區間可以達到鍛煉的目的,不同載荷方式對軟骨細胞的代謝有不同的影響[28],但過度的負載可能會誘發細胞應激衰老[29],從而導致骨關節炎疾病。實驗結果也顯示,運動后需充分休息[30-32],輕度運動后需休息30~40 min,大運動量后至少休息60 min以上。Dreiner等[33]基于宇航員在太空微重力環境下長時間太空飛行造成的骨組織退化對跳躍、跑步等四種不同運動狀態進行了實驗研究,對分泌的血清標志物進行檢測,驗證了軟骨在受載過程中自我平衡的過程,一定的運動受載可以達到關節鍛煉的目的,其標志物濃度變化趨勢與本實驗測得的粗糙度變化趨勢一致。蔡振兵[34]對受到扭轉載荷作用后的關節軟骨試樣進行了蘇木精-伊紅染色分析,研究發現,未受到載荷作用時的關節軟骨表面光滑平整,當載荷作用時,軟骨表面會有明顯的凸起,隨著載荷逐漸增大,軟骨表面變形變大,有破損的跡象,其結果也與本文得到的結論相符。

本文的實驗樣本由于來源不同個體,表面粗糙度存在差異,軟骨樣本表面有輕微弧度,測試的位置和試件選取的位置也會帶來實驗誤差,但不影響軟骨表面粗糙度在載荷下的變化趨勢。本文的實驗結果從表面粗糙度變化角度為骨關節炎發病機制的研究提供了科學數據,為骨關節炎疾病的防治和關節健康運動指導提供了參考依據。

4 結論

本文利用表面輪廓粗糙儀測量了關節軟骨表面粗糙度在載荷作用前后的變化數值,得到了有意義的實驗結果,總結了軟骨表面粗糙度隨載荷作用的變化規律。本實驗發現軟骨表面粗糙度對載荷很敏感,載荷作用后,軟骨表面粗糙度會增大然后隨著時間逐漸回落到初始狀態,表面粗糙度波動的峰值和回落時間與載荷類型和大小有關;在軟骨可承受的載荷范圍內,載荷越大,表面粗糙度波動峰值越大,回落到初始狀態的時間越長,其中壓縮載荷的波動峰值有滯后現象;沖擊載荷對軟骨損傷最嚴重,其次是重度疲勞載荷、壓縮載荷和輕度疲勞載荷。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:門玉濤負責實驗設計與文稿審校,劉凱豐負責實驗操作、分析與整理數據,劉福龍與張春秋參與論文相關實驗結果的提高與分析。

引言

骨關節炎在中老年人群中有較高的患病率,但近年來,出現了低齡化發病的趨勢[1]。對運動員的一項研究表明,運動員在日常訓練過程中,膝關節損傷是最為常見的,且難以治愈。骨關節炎病變的核心是關節軟骨。關節軟骨是覆蓋在關節表面的致密結締組織,可以分散關節面的壓力負荷,減輕震蕩,降低關節面的摩擦系數[2-4]。軟骨的表面損傷與載荷密切相關,過度、持續的負載會導致軟骨表面磨損、損傷、退變[5-7],進而引發骨關節疾病。

由于分辨率不足,在骨關節炎早期軟骨表面的變化很難用醫學影像觀測到。軟骨表面纖維化是骨關節炎的早期跡象[8],而軟骨的平均粗糙度一定程度上可以反映表面纖維化程度,故有些學者用軟骨表面的平均粗糙度來反映關節軟骨的病理變化。

Maerz等[9]采用網格參數化描述關節軟骨受到創傷后表面粗糙度(Ra)和軟骨厚度的變化,用來評估骨關節炎的退行性變化。Newton等[10]發現采用平均軟骨厚度和體積變化描述關節軟骨的輕度退行性改變不敏感,如果采用表面粗糙度作為骨性關節炎的形態指標,可用于關節炎的早期診斷。微觀上看,軟骨表面有凸起和凹陷,Ihnatouski等[11]利用原子力顯微鏡掃描出了關節軟骨的亞微米表面形貌,對比了健康軟骨和磨損軟骨粗糙度的算術平均值和峰值,發現磨損軟骨的粗糙度均高于健康軟骨。Youssef等[12]從關節軟骨組織的橫截面捕捉生物斑點信息,提出了一種基于局部對比度測量的模型,獲得了關節軟骨表面各截面區域的平均粗糙度。

當關節受到載荷作用時,宏觀上觀察不到軟骨表面的變化,但微觀上的變化能揭示軟骨在載荷作用下表面損傷的機制和過程。異常應力累積可引發關節軟骨的病理變化[13],軟骨病理變化程度是病變時間的體現。鑒于表面粗糙度變化可以反映軟骨的病理變化,尤其適用于早期骨關節炎的診斷,本文采用表面輪廓儀測量了關節軟骨在沖擊載荷、壓縮載荷和疲勞載荷作用下的表面粗糙度,研究載荷類型、載荷大小對軟骨表面粗糙度的影響,對揭示早期骨關節炎的發病機制和防治關節軟骨疾病具有重要意義。

1 實驗材料及方法

1.1 實驗材料

選取屠宰場新鮮屠宰的6~8月齡豬股骨遠端滑車部位。制作出厚度5~8 mm帶軟骨下骨的試件,如圖1所示,并用磷酸緩沖鹽溶液(phosphate buffer saline,PBS)將表面油脂和血細胞沖洗干凈。為保證軟骨樣本的力學性能不受影響,減少實驗誤差,實驗過程中用浸潤PBS溶液的紗布包裹試件,各實驗均在兩小時內完成[14]。

圖1

部分軟骨試件

Figure1.

Parts of cartilage specimens

圖1

部分軟骨試件

Figure1.

Parts of cartilage specimens

1.2 實驗方法

首先,將軟骨試件用夾具夾持并安裝在表面輪廓儀(Form Talysurf i-Series 5,Taylor Hobson,英國)的夾具臺上,使軟骨表面處于水平位置,然后調整金剛石探針位置,使探針在軟骨試件的左側,并與軟骨表面輕微接觸,最后讓探針沿著軟骨表面從一端移動到另一端,記錄探針所走的輪廓。其中,表面輪廓儀見圖2a,軟骨試件夾持如圖2b所示。儀器的水平量程為60 mm,探針驅動速度為0.5 μm/s,分辨率16 nm。實驗分別對沖擊、壓縮、疲勞三種載荷進行分析,每種載荷都分為6個實驗條件,每種實驗條件下準備3個樣本,每個樣本選擇三處不同位置測量表面粗糙度,得到三條數據采集曲線,對各實驗條件下的樣本進行同樣的測量過程,并取其平均值為最終測量結果。樣本分別在加載前、加載后、加載后恢復10、20、30、40 min時間點進行數據采集。

圖2

表面輪廓儀測量圖片

圖2

表面輪廓儀測量圖片

a. 表面輪廓儀;b. 軟骨試件放置示意圖

Figure2. Picture of surface profiler measurementa. surface profiler; b. schematic diagram of cartilage specimen placement

1.3 加載方案

1.3.1 沖擊加載

實驗過程中,采用落錘裝置對軟骨樣本施加沖擊載荷。將質量0.5 kg鋼塊從10 cm的高度落下產生的能量設為實驗載荷的下限[15],用專用夾具夾持軟骨樣本,軟骨表面與落錘表面平行,將質量0.5 kg的鋼塊分別從10、15、20、25、30、35 cm的高度落下,由動力學公式  可知軟骨樣本獲得的能量分別為0.50、0.75、1.00、1.25、1.50、1.75 J。

可知軟骨樣本獲得的能量分別為0.50、0.75、1.00、1.25、1.50、1.75 J。

1.3.2 壓縮加載

為了便于比較載荷類型對軟骨表面粗糙度的影響,在壓縮載荷實驗時,載荷大小與沖擊實驗時受到的作用力大小一致。根據公式 ,其中m為落錘的質量,

,其中m為落錘的質量, 9.8 m/s2為重力加速度,h為落錘的高度,t為落錘與軟骨作用的時間,設置為0.1 s[16],樣本表面受到的作用力分別為12.07、13.66、15.00、16.80、17.25、18.23 N。軟骨壓縮實驗在電磁式動態力學實驗系統(M-100,凱爾測控有限公司,中國)上完成,每次壓縮的保荷時間為2 min[17]。

9.8 m/s2為重力加速度,h為落錘的高度,t為落錘與軟骨作用的時間,設置為0.1 s[16],樣本表面受到的作用力分別為12.07、13.66、15.00、16.80、17.25、18.23 N。軟骨壓縮實驗在電磁式動態力學實驗系統(M-100,凱爾測控有限公司,中國)上完成,每次壓縮的保荷時間為2 min[17]。

1.3.3 疲勞加載

軟骨疲勞實驗在電子萬能疲勞試驗系統(EUF-1020,凱爾測控有限公司,中國)上完成。為了防止軟骨脫水對力學性能造成影響,實驗過程中軟骨樣本一直浸泡在PBS溶液中。疲勞載荷設定在12~18 N之間,載荷采用三角形波形,頻率2 Hz[15],循環圈數分別設置為10 000、20 000、30 000、40 000、50 000、60 000次[7]。

2 結果

2.1 沖擊載荷對軟骨表面粗糙度的影響

圖3所示是軟骨樣本在不同的沖擊載荷下表面粗糙度的變化曲線。可以看出,軟骨受到沖擊載荷后,表面粗糙度會立即發生變化,粗糙度的變化與載荷大小有直接關系,粗糙度隨著沖擊能量的增大而增大,在0.50 J作用下,軟骨表面粗糙度只有輕微的增加;在1.75 J作用下,軟骨表面的粗糙度達到初始時的4倍,平均粗糙度達到4.3 μm。軟骨樣本的表面粗糙度隨著恢復時間的增加逐漸降低。當沖擊能量較小時,在40 min時能恢復到受載前的狀態,當沖擊能量較大時,在40 min時不能恢復受載前的初始狀態。從圖中可以看出,在沖擊加載達到1.50~1.75 J時,樣本表面的粗糙度幾乎沒有下降的趨勢,軟骨表面的磨損無法修復。

圖3

關節軟骨在沖擊載荷下表面粗糙度的變化

Figure3.

Changes in surface roughness of articular cartilage under impact loads

圖3

關節軟骨在沖擊載荷下表面粗糙度的變化

Figure3.

Changes in surface roughness of articular cartilage under impact loads

2.2 壓縮載荷對軟骨表面粗糙度的影響

軟骨樣本在不同的壓縮載荷下表面粗糙度的變化如圖4所示。由圖可以看出,軟骨在不同壓縮載荷作用下表面粗糙度的變化趨勢一致,載荷作用后,表面粗糙度有輕微增加,粗糙度的峰值不是出現在載荷作用后的時刻,有滯后現象;軟骨表面粗糙度在載荷去除后逐漸恢復,恢復到初始時的速度與載荷大小相關,載荷作用小,軟骨表面粗糙度值波動較小,恢復到初始時的時間短,載荷作用較大時,軟骨表面粗糙度值波動較大,恢復到初始時的時間較長。在18 N的壓力下,軟骨試件恢復40 min后的粗糙度數值與30 min時測得的數值相差較小,沒有恢復到初始狀態的趨勢,說明已經對軟骨表面造成不可逆的損傷。

圖4

關節軟骨在壓縮載荷作用下表面粗糙度的變化

Figure4.

Changes in surface roughness of articular cartilage under compressive loads

圖4

關節軟骨在壓縮載荷作用下表面粗糙度的變化

Figure4.

Changes in surface roughness of articular cartilage under compressive loads

2.3 疲勞載荷對軟骨表面粗糙度的影響

圖5所示是軟骨樣本在一定載荷范圍內進行不同圈數疲勞加載的表面粗糙度變化曲線。表面粗糙度的波動情況與疲勞載荷的大小和作用時長有關,疲勞載荷作用時間越長,軟骨試件表面的粗糙度變化越顯著,疲勞載荷作用時間越短,粗糙度變化就越為平穩。隨著測試時間的增長,軟骨表面的粗糙度變化都逐漸趨于緩慢。載荷作用時間短的軟骨試件,表面恢復到初始狀態的時間短,載荷作用時間較長的軟骨試件,表面恢復到初始狀態的時間長。當載荷作用次數達到50 000~60 000次時,關節軟骨就已達到疲勞狀態,恢復40 min后軟骨表面的粗糙度與初始時的粗糙度數值仍相差較大,如果加載次數繼續增加,軟骨表面的粗糙度不能恢復到初始狀態,關節軟骨表面的磨損會加劇,說明在一定程度上對軟骨造成了不可逆轉的磨損。

圖5

關節軟骨在疲勞載荷作用下表面粗糙度的變化

Figure5.

Changes in surface roughness of articular cartilage under fatigue loads

圖5

關節軟骨在疲勞載荷作用下表面粗糙度的變化

Figure5.

Changes in surface roughness of articular cartilage under fatigue loads

3 討論

本文用表面輪廓儀研究關節軟骨表面粗糙度在不同載荷作用下的變化情況,獲得了軟骨表面粗糙度與載荷間的變化規律,為早期骨關節炎的發病機制研究提供了重要的數據。

本文選取豬關節軟骨為實驗樣本,分別對軟骨樣本施加沖擊載荷、壓縮載荷和疲勞載荷。從實驗的數據中可以看出,軟骨表面粗糙度對載荷響應比較敏感,用軟骨表面粗糙度的變化來表征軟骨的力學性能和健康狀態是可行的。對比三種加載方式,軟骨在載荷作用后,表面粗糙度會有波動,隨著載荷消失的時間增加而逐漸恢復,而且軟骨表面粗糙度的變化程度受到載荷大小和載荷類型的影響。從圖6a可以看出,在同等程度受力大小的情況下,沖擊載荷使軟骨表面粗糙度增加最明顯,峰值增量達到0.8~3.4 μm;疲勞載荷和壓縮載荷對軟骨表面粗糙度影響波動值相當,粗糙度峰值增量主要在0.2~1.0 μm,但在疲勞載荷和壓縮載荷作用下也存在著差異,壓縮載荷作用后,由于軟骨的蠕變性能,表面粗糙度的峰值有滯后現象。從圖6b可以看出,載荷消失40 min后,軟骨表面粗糙度減小,低強度疲勞載荷作用時,表面粗糙度回落到加載前狀態的時間比壓縮載荷和沖擊載荷作用情況需要的時間短。從沖擊載荷作用的實驗結果來看,表面粗糙度的變化規律與Verteramo等[15]的實驗結果一致。

圖6

軟骨表面粗糙度變化比較

圖6

軟骨表面粗糙度變化比較

a. 加載后粗糙度增量比較;b. 載荷消失40 min后粗糙度與初始時比較。TEST1~6分別對應每類加載實驗中的6個實驗組

Figure6. Comparison of cartilage surface roughness changea. comparison of roughness increment after loading; b. comparison of roughness after load disappears for 40 min with the initial time. TEST1-6 correspond to 6 experimental groups in each type of loading experiments, respectively

關節軟骨可以承接關節表面傳遞的載荷,將應力分散到軟骨下骨中,其力學性能的實現主要依靠膠原纖維網格和軟骨基質完成。軟骨基質主要是由游離的水分子和蛋白多糖組成,蛋白多糖嵌入在膠原纖維網格中[18],與膠原纖維網格共同作用抵抗和平衡外部壓力。不管在靜態還是動態的力學條件下,軟骨基質中的大、小分子都是不斷擴散的[19],施加載荷會使這種擴散加快[20]。關節軟骨也具有一定的親水性,其在人體組織中維持著一種水分的平衡,軟骨內水分含量會影響摩擦性能[21],這可能與軟骨表面粗糙度變化有直接關系。當載荷作用時,表層的水分快速丟失,使得軟骨表面缺少一定的潤滑,表面凹凸現象加劇,引起表面粗糙度增加,隨著恢復中吸收水分,表面粗糙度逐漸恢復到初始的光滑狀態。但當載荷破壞了基質中的成分或是膠原纖維網格的結構時,關節軟骨的粗糙度很難恢復到加載前的狀態,回彈性變差,關節間摩擦力增大,進而改變了軟骨的正常力學環境,導致關節軟骨病變。表面粗糙度回落過程中有一次波動現象,可能是基質和膠原網格回彈速度有差異造成的,具體原因還需更先進的實驗去驗證。

從本文的實驗結果來看,沖擊載荷對軟骨損傷最嚴重,其次是重度疲勞載荷、壓縮載荷和輕度疲勞載荷。這與運動醫學結論有相似之處。比如一些競技體育運動員進行跳躍等高難度的訓練時,由于沖擊載荷過大易造成軟骨損傷而引發骨關節炎[22-23];長期高強度的健步走運動易造成軟骨損傷[24];長時間站立人群,尤其是肥胖患者[25-27],也會增加骨關節炎風險。關節軟骨在合理的負載區間可以達到鍛煉的目的,不同載荷方式對軟骨細胞的代謝有不同的影響[28],但過度的負載可能會誘發細胞應激衰老[29],從而導致骨關節炎疾病。實驗結果也顯示,運動后需充分休息[30-32],輕度運動后需休息30~40 min,大運動量后至少休息60 min以上。Dreiner等[33]基于宇航員在太空微重力環境下長時間太空飛行造成的骨組織退化對跳躍、跑步等四種不同運動狀態進行了實驗研究,對分泌的血清標志物進行檢測,驗證了軟骨在受載過程中自我平衡的過程,一定的運動受載可以達到關節鍛煉的目的,其標志物濃度變化趨勢與本實驗測得的粗糙度變化趨勢一致。蔡振兵[34]對受到扭轉載荷作用后的關節軟骨試樣進行了蘇木精-伊紅染色分析,研究發現,未受到載荷作用時的關節軟骨表面光滑平整,當載荷作用時,軟骨表面會有明顯的凸起,隨著載荷逐漸增大,軟骨表面變形變大,有破損的跡象,其結果也與本文得到的結論相符。

本文的實驗樣本由于來源不同個體,表面粗糙度存在差異,軟骨樣本表面有輕微弧度,測試的位置和試件選取的位置也會帶來實驗誤差,但不影響軟骨表面粗糙度在載荷下的變化趨勢。本文的實驗結果從表面粗糙度變化角度為骨關節炎發病機制的研究提供了科學數據,為骨關節炎疾病的防治和關節健康運動指導提供了參考依據。

4 結論

本文利用表面輪廓粗糙儀測量了關節軟骨表面粗糙度在載荷作用前后的變化數值,得到了有意義的實驗結果,總結了軟骨表面粗糙度隨載荷作用的變化規律。本實驗發現軟骨表面粗糙度對載荷很敏感,載荷作用后,軟骨表面粗糙度會增大然后隨著時間逐漸回落到初始狀態,表面粗糙度波動的峰值和回落時間與載荷類型和大小有關;在軟骨可承受的載荷范圍內,載荷越大,表面粗糙度波動峰值越大,回落到初始狀態的時間越長,其中壓縮載荷的波動峰值有滯后現象;沖擊載荷對軟骨損傷最嚴重,其次是重度疲勞載荷、壓縮載荷和輕度疲勞載荷。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:門玉濤負責實驗設計與文稿審校,劉凱豐負責實驗操作、分析與整理數據,劉福龍與張春秋參與論文相關實驗結果的提高與分析。