肌肉疲勞狀態自動識別技術在運動學和康復醫學領域具有廣泛的應用。本文針對采集的表面肌電(sEMG)信號噪聲干擾多、現有肌肉疲勞識別模型準確度不高等問題,基于sEMG信號開展循環抗阻訓練過程中的下肢肌肉疲勞識別研究。首先,提出一種改進型小波閾值函數去噪算法對采集的sEMG信號進行處理;然后,基于長短時記憶神經網絡(LSTM)構建肌肉疲勞狀態識別模型,利用Holdout方法評估疲勞識別模型的性能;最后,將本研究提出的改進型小波閾值函數去噪方法的去噪效果與傳統小波閾值去噪方法對比,將本文提出的肌肉疲勞識別模型的性能與粒子群優化支持向量機(PSO-SVM)和卷積神經網絡(CNN)算法的識別性能進行對比。結果表明:新型小波閾值函數相比于硬、軟閾值函數具有更好的去噪效果;在識別肌肉疲勞狀態準確度方面LSTM網絡模型分別比PSO-SVM和CNN識別分類算法高4.89%和2.47%。本文提出的sEMG信號去噪方法和肌肉疲勞識別模型對于康復訓練和運動過程中的肌肉疲勞監測具有重要意義。

引用本文: 王君洪, 孫少明, 孫怡寧, 陳竟成, 彭偉, 李磊. 基于改進小波去噪和長短時記憶網絡的肌肉疲勞識別模型研究. 生物醫學工程學雜志, 2022, 39(3): 507-515. doi: 10.7507/1001-5515.202107024 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

肌肉疲勞被定義為在運動過程中隨著人體血液中代謝物(乳酸、氫離子和無機磷酸鹽)的積累,肌肉pH值的下降,動作電位從肌膜傳播到肌纖維內部效率降低從而引發肌肉最大自主收縮能力(maximal voluntary contraction,MVC)和最大輸出功率可逆性下降[1-2]。準確識別肌肉疲勞狀態可有效預防運動損傷,在運動學和康復醫學領域具有重要意義。非侵入式檢測肌肉疲勞的技術主要包括:表面肌電信號(surface electromyography,sEMG)、聲肌圖(sonomyography,SMG)、近紅外光譜分析技術(near-infrared spectroscopy,NIRS)和肌動信號(mechanomyography,MMG)等[3]。

多年來,sEMG信號被廣泛應用于肌肉狀態檢測和肌肉力量、耐力評估等領域,基于sEMG信號時域、頻域特征的肌肉疲勞狀態分類模型研究受到了國內外學者的廣泛關注。Crozara等[4]研究了一種多段線性回歸算法,通過擬合sEMG信號均方根(root mean square,RMS)與時間的多段曲線,將兩段曲線之間的斷點作為肌電疲勞閾值。Latasa等[5]采用多段線性回歸方法根據sEMG信號的RMS計算第一肌電疲勞閾值和第二肌電疲勞閾值。劉建等[6]采用sEMG信號頻譜分析與帶譜熵方法對運動過程中肌肉疲勞度進行衡量。曹昂等[7]利用集合經驗模態分解結合希爾伯特變換對sEMG信號進行降噪處理,然后提取sEMG信號的RMS、積分肌電信號(integrated electromyogram,IEMG)、頻域特征中值頻率(median frequency,MF)、平均功率頻率(mean power frequency,MPF)和帶譜熵(band spectrum entropy,BSE),利用粒子群優化支持向量機(particle swarm optimization support vector machine,PSO-SVM)實現肌肉疲勞狀態識別。Qi等[8]提出了一種基于細菌覓食算法優化的高斯支持向量機模型,該方法首先通過集成經驗模態分解將sEMG信號分解為本征模態函數,然后再通過希爾伯特變換得到sEMG信號的平均瞬時頻率,最后提取疲勞特征,該模型與傳統方法相比提高了肌肉疲勞分類準確度。Khan等[9]基于一種變點分割算法與隨機森林構建肌肉疲勞識別模型,利用該模型評估12名測試者在增量跑步試驗過程中的下肢肌肉狀態,將血乳酸積累作為運動訓練過程中評價肌肉疲勞的標準化指標,首先將采集到的sEMG信號輸入至巴特沃斯濾波器對sEMG信號進行帶通濾波處理消除電子噪聲和運動偽影,然后提取特征導入模型進行識別分類,結果顯示模型識別準確度達到87%。近年來深度學習算法被應用于肌肉疲勞分析領域,李茂衡[10]基于多種基礎神經網絡框架提出了一種多通道融合循環注意力網絡模型,該模型可根據腿部肌肉的sEMG信號識別膝關節屈曲訓練動作過程中腿部肌肉疲勞狀態。

上述方法均為先提取sEMG信號的時域、頻域特征,然后采用多段線性回歸或機器學習算法根據提取的特征數據識別肌肉疲勞狀態。當sEMG信號數據量較大、特征復雜時,傳統分類識別算法準確度較低。本文為了解決上述方法中準確度不足的問題,先利用改進小波去噪方法對采集的sEMG信號進行去噪處理,然后提取去噪后信號的特征,基于深度學習算法中的長短期記憶(long short-term memory,LSTM)網絡構建肌肉疲勞識別模型,以期實現肌肉疲勞狀態的準確識別。

1 方法

1.1 sEMG信號去噪處理

采集到的sEMG信號中存在大量的噪聲信號,為了消除噪聲提取真實信號,國內外學者設計了不同的信號去噪方法。1988年,Daubechies[11]首次將小波變換應用于信號濾波。研究發現,小波閾值去噪算法不僅實現簡單,而且具有特別出色的去噪效果,該方法在實際應用中取得了良好的效果,在非平穩信號的去噪應用中獨具優勢[12]。小波閾值去噪的主要原理是基于小波的強相關性,信號經過小波變換后的能量往往集中在大的小波系數上。小波變換后的噪聲能量不具有集中特性,這是因為噪聲不具有小波的相關性,大幅值小波系數多為信號,小幅值小波系數多為噪聲。小波基函數的選擇對去噪效果有較大影響,相關研究表明,Daubechies(dbN)小波族適用于sEMG信號去噪分析[13-14],因此本文小波基函數選用db45小波。

在小波閾值去噪算法中常用的硬、軟閾值函數由Donoho[15]提出。硬閾值函數、軟閾值函數分別如下式所示:

|

|

基于硬閾值、軟閾值函數的小波去噪方法在可見光譜去噪、紅外圖像去噪等領域廣泛應用[16-17],但是它們都有各自的不足。硬閾值函數是不連續的,而且只能處理小于閾值的小波系數,在小波系數大于閾值的情況下,噪聲信號的干擾往往會混合在一起,導致噪聲消除效果比較粗糙。軟閾值函數雖然改善了函數連續性問題,去噪結果相對平滑,但是高階導數難以得到,消噪后的信號容易被噪聲淹沒,造成去噪失真。針對硬閾值、軟閾值函數在信號去噪方面的缺陷,本文提出了一種改進閾值函數,該閾值函數在閾值點連續、高階可導,并且可以在軟閾值函數與硬閾值函數的區間值之間變化。

|

在上式中: 為小波系數,

為小波系數, 為閾值。

為閾值。 的選取如下:

的選取如下:

|

式(4)中,N為信號長度, 為噪聲標準差,估算方法如下所示:

為噪聲標準差,估算方法如下所示:

|

其中  為小波分解系數的中值。

為小波分解系數的中值。

小波閾值去噪方法的步驟如下:① 使用db45小波基對采集到的sEMG信號進行7層小波分解,每層得到一組小波系數  ;② 利用小波閾值函數對小波系數進行處理得到

;② 利用小波閾值函數對小波系數進行處理得到  ;③ 對閾值處理后的小波系數進行重構得到去噪后的信號。

;③ 對閾值處理后的小波系數進行重構得到去噪后的信號。

1.2 sEMG特征提取

sEMG信號的分析主要集中在時域和頻域。本研究提取去噪后的sEMG信號的時域和頻域特征,采用RMS和IEMG描述肌肉疲勞狀態下的sEMG信號幅值變化,如式(6)~(7)所示:

|

|

利用短時傅里葉變換計算得到MF和MPF,這是描述sEMG信號頻域特征的常用方法[18]。

|

|

其中PS為表明sEMG信號的功率譜,f1為sEMG信號頻域帶寬的最小頻率,f2為sEMG信號頻域帶寬的最大頻率。

1.3 運動肌肉疲勞評估方法

運動肌肉疲勞的外在表現為肌肉最大自主收縮能力和最大輸出功率可逆性下降[19]。相關研究發現,在各類人體肢體肌肉運動收縮過程中,當肌肉最大自主收縮能力下降15%左右時表示肌肉進入疲勞狀態,因此將肌肉最大自主收縮能力 × 85%作為肌肉疲勞閾值[20]。本文基于上述方法評估肌肉疲勞,以膝關節角度為90°的肌肉最大自主等長收縮(maximal voluntary isometric contractions,MVICs)評估肌肉最大自主收縮能力,在實驗開始前先對受試者進行3次MVICs測試,將最大的測試結果作為該受試者MVICs基準值。當受試者MVICs測試結果低于其MVICs基準值×85%時,判定受試者下肢肌肉進入疲勞狀態。

1.4 肌肉疲勞狀態識別模型

LSTM網絡是一種改進型循環神經網絡,LSTM單元由輸入門、輸出門和遺忘門組成[21]。本文使用的LSTM網絡初始超參數配置如表1所示[22],這些超參數在評估模型性能時被多次重置,采用隨機梯度動量下降算法對可學習參數進行優化,直至達到最佳效果。同時,LSTM網絡中引入Early Stopping機制實現網絡在合適時機終止訓練,提高算法的泛化能力。

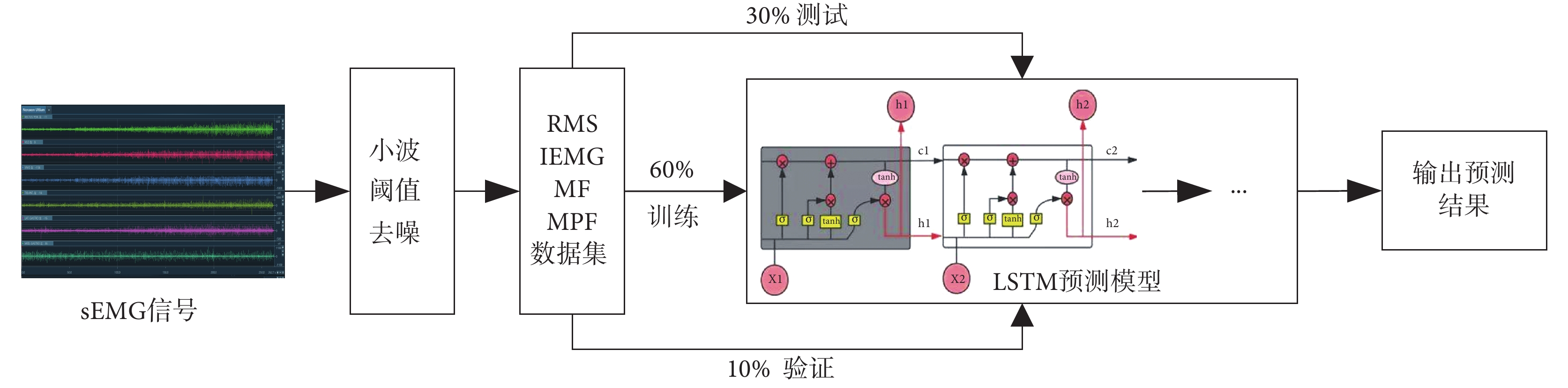

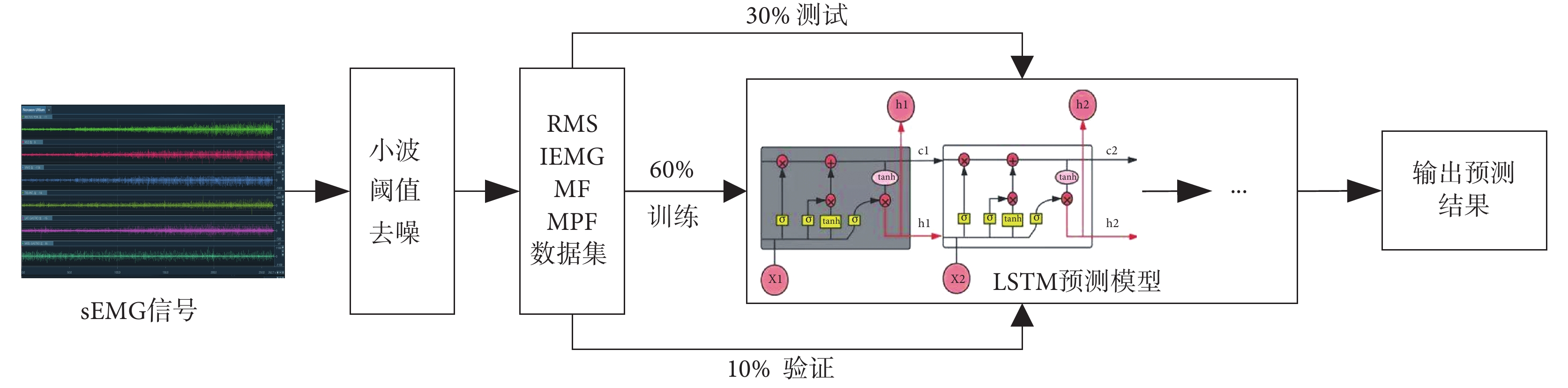

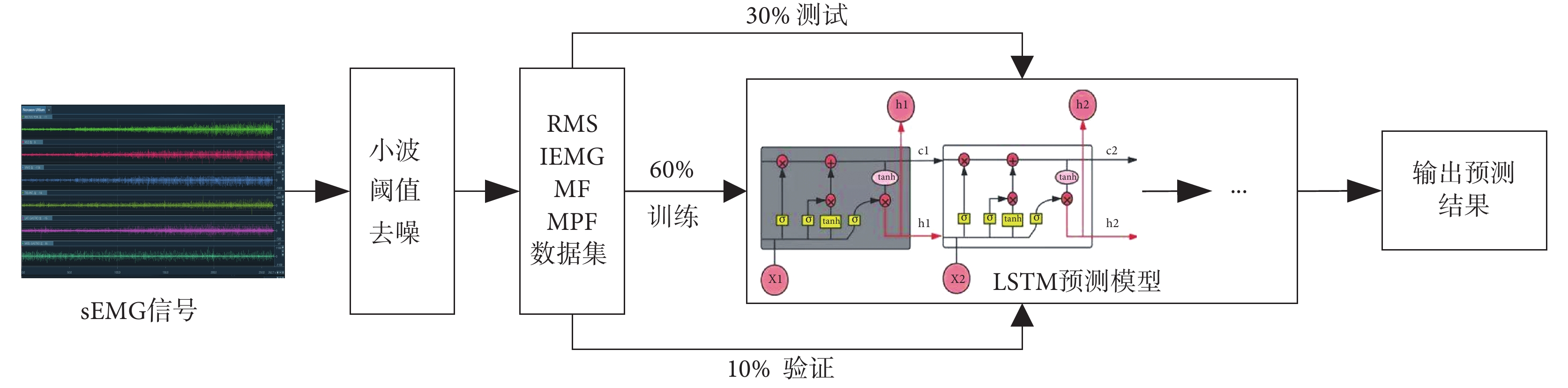

基于sEMG的肌肉疲勞識別模型如圖1所示,本研究采用Holdout方法將數據集分成兩個獨立的子集:訓練數據集(60%)和驗證數據集(40%)。訓練數據集的數據用于訓練模型,驗證數據集用于測量誤差、評估模型訓練期間表現和測試模型識別性能[9]。

圖1

基于sEMG的肌肉疲勞識別模型

Figure1.

Muscle fatigue recognition model based on sEMG

圖1

基于sEMG的肌肉疲勞識別模型

Figure1.

Muscle fatigue recognition model based on sEMG

2 實驗與分析

2.1 實驗對象

為保證實驗的科學性、可靠性,選擇20名男性測試者參與本研究實驗,年齡22~30 歲,身高170~188 cm,體重55~86 kg,身體質量指數(body mass index,BMI)21.4~26.7 kg/m2。所有受試者身體健康,無心血管疾病和肌肉嚴重損傷史,在實驗前24小時內未攝入咖啡因、尼古丁和酒精,也未參加過劇烈運動。所有受試者都提前充分了解了本研究的具體內容、目的、方法和潛在風險,并且自愿參與實驗。

2.2 實驗器材

sEMG信號采集設備:美國Noraxon UltiumTM EMG 采集設備和雙極結構、氯化銀(Ag-AgCl)材質的肌電電極片;循環抗阻訓練設備:瑞典Monark 928E恒功率自行車;肌力測試設備:美國Hoggan Scientific公司的microFET3便攜式無線數字肌力測試儀。

2.3 實驗方法

遞增負荷疲勞測試實驗在Monark恒功率自行車上進行,每一名受試者在正式實驗之前先進行5 min熱身運動。具體實驗流程如下:① 實驗開始,先對受試者進行3次下肢肌肉MVICs測試,取最大值作為該受試者MVICs基準值;② 將恒功率車初始階段功率設置為75 W,每階段測試時長為1 min,測試者以60~70 r/min的轉速蹬踏功率車;③ 每階段測試結束后對受試者進行3次下肢肌肉MVICs測試,并記錄測試結果,然后將功率車負荷增加25 W,開始下一階段測試;④ 當測試者的心率達到最大安全心率×85%或因為肌肉力竭無法維持60 r/min的轉速時終止實驗。

實驗過程中Noraxon EMG軟件記錄受試者的sEMG信號,實驗數據處理工作在Intell?CoreTM i7-9700、8 GB內存的計算機上完成。使用MATLAB(R2020a)軟件編寫sEMG信號去噪算法、特征提取程序和基于LSTM網絡的肌肉疲勞狀態識別算法模型。

2.4 實驗數據采集

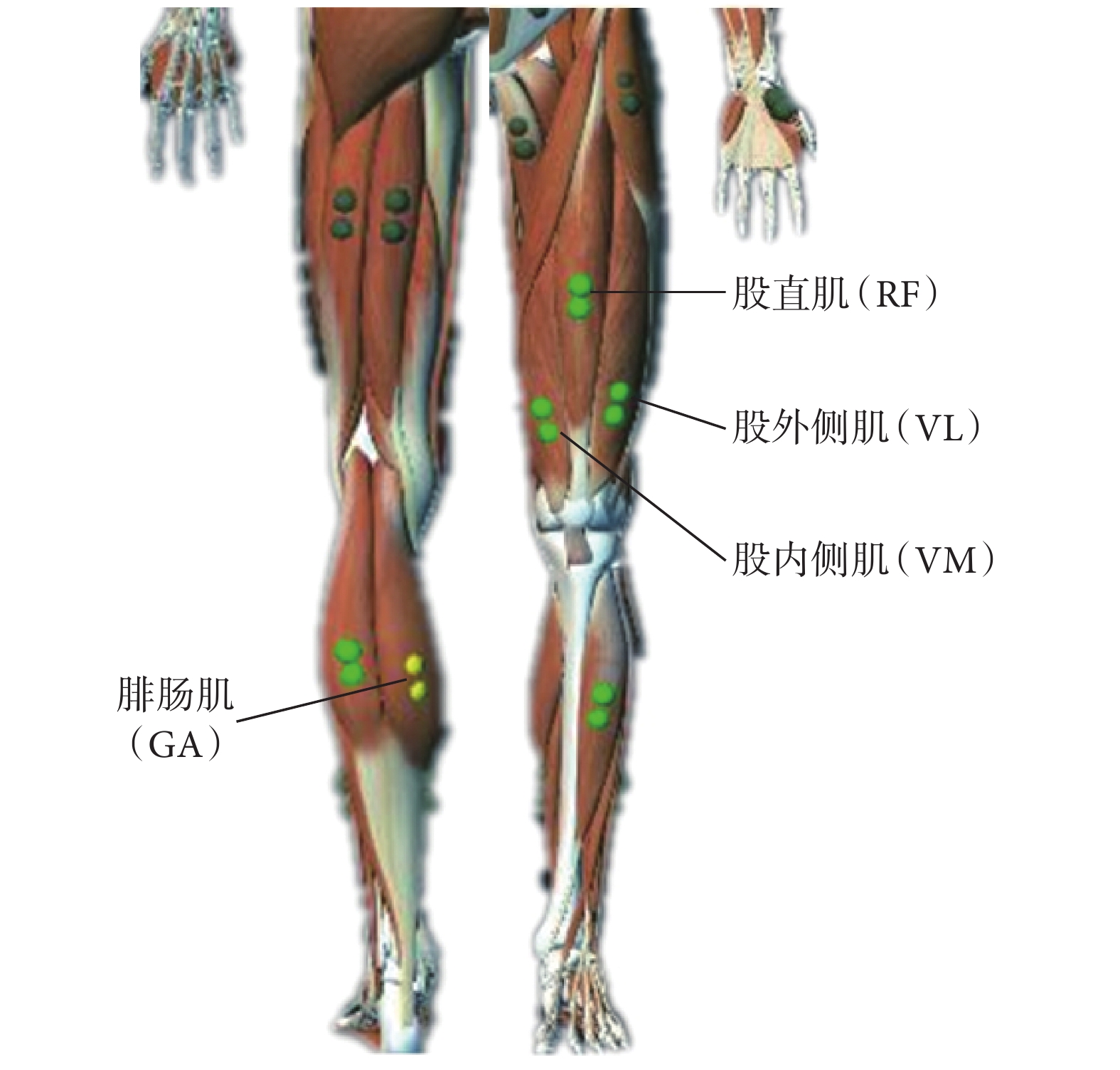

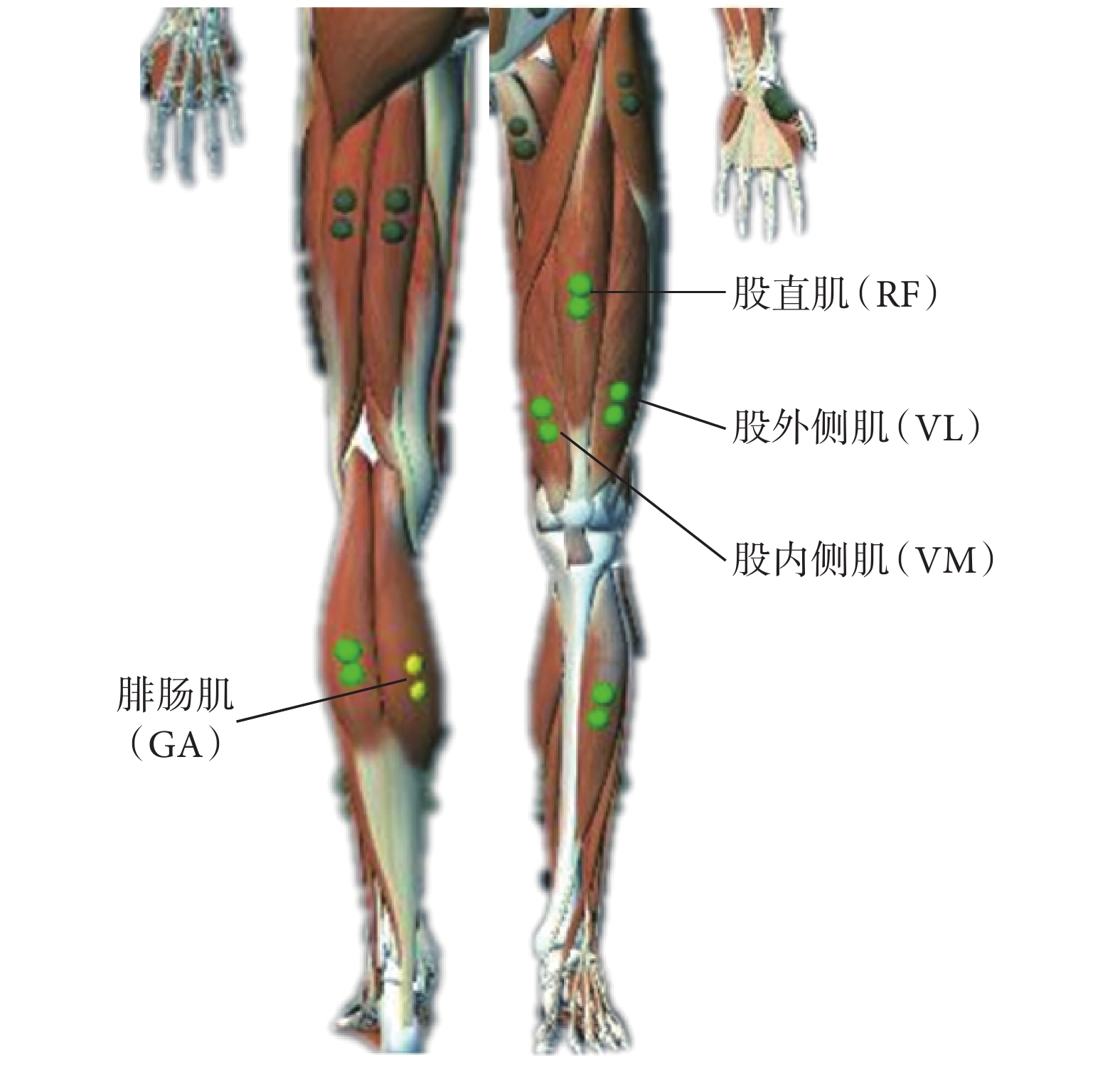

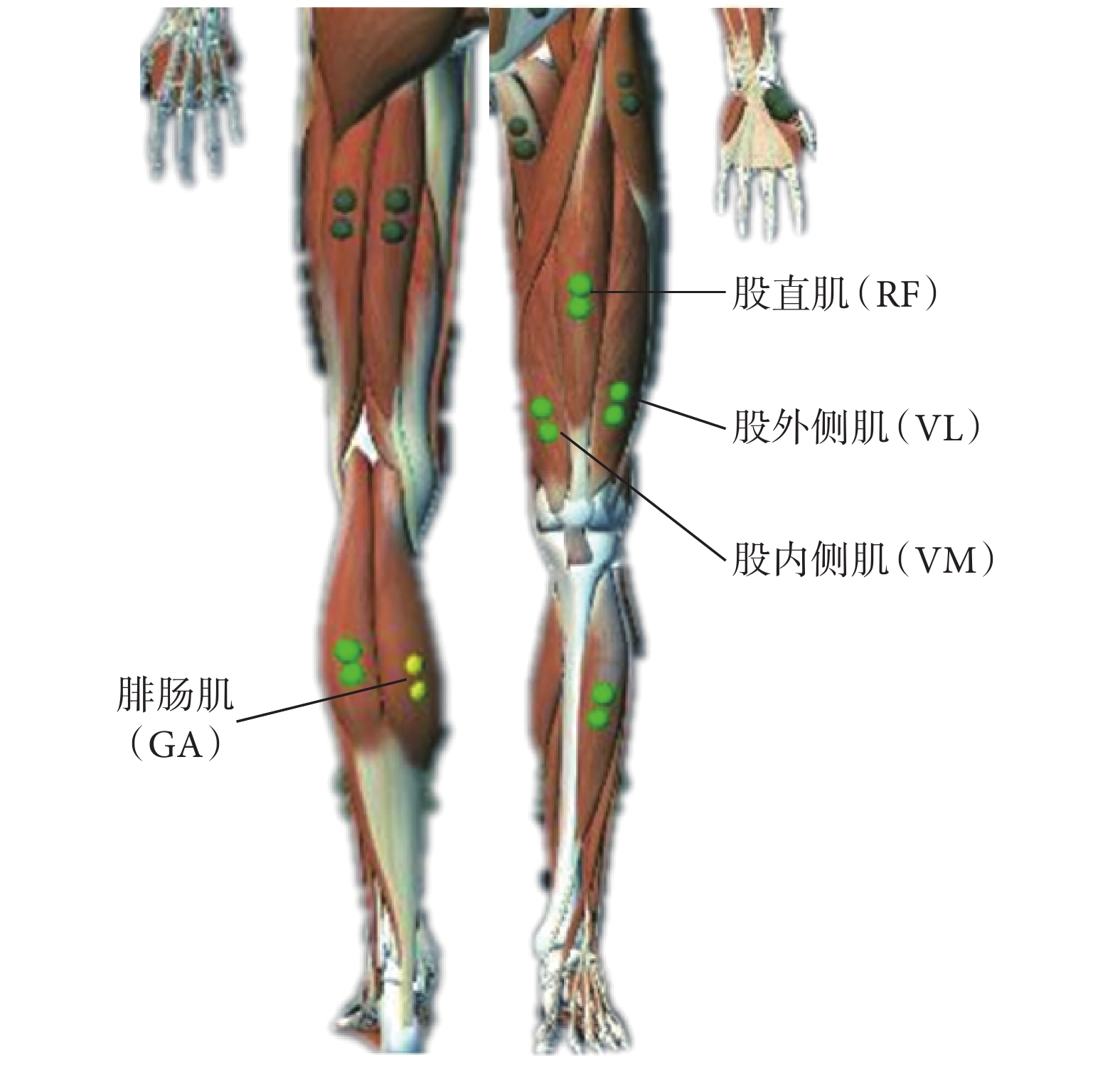

在實驗開始前,剃除受試者腿部多余的毛發并用醫用酒精擦拭電極片放置的位置,然后將電極片粘貼在受試者的股外側肌(vastus lateralis,VL)、股內側肌(vastus medialis,VM)、股直肌(rectus femoris,RF)和腓腸肌(gastrocnemius,GA)合適位置,如圖2所示。利用運動繃帶綁定肌電傳感器和參考電極,保障不會影響受試者進行實驗。

圖2

左腿肌肉和sEMG傳感器電極放置位置

Figure2.

Description of muscle location on the left leg and sEMG electrode placement

圖2

左腿肌肉和sEMG傳感器電極放置位置

Figure2.

Description of muscle location on the left leg and sEMG electrode placement

在實驗過程中,每個階段測試結束后,實驗操作者利用microFET3便攜式無線數字肌力測試儀對受試者進行3次下肢肌肉最大自主等長收縮力量測試,并記錄測試數據。所有測試設備系統均在使用前進行校準。

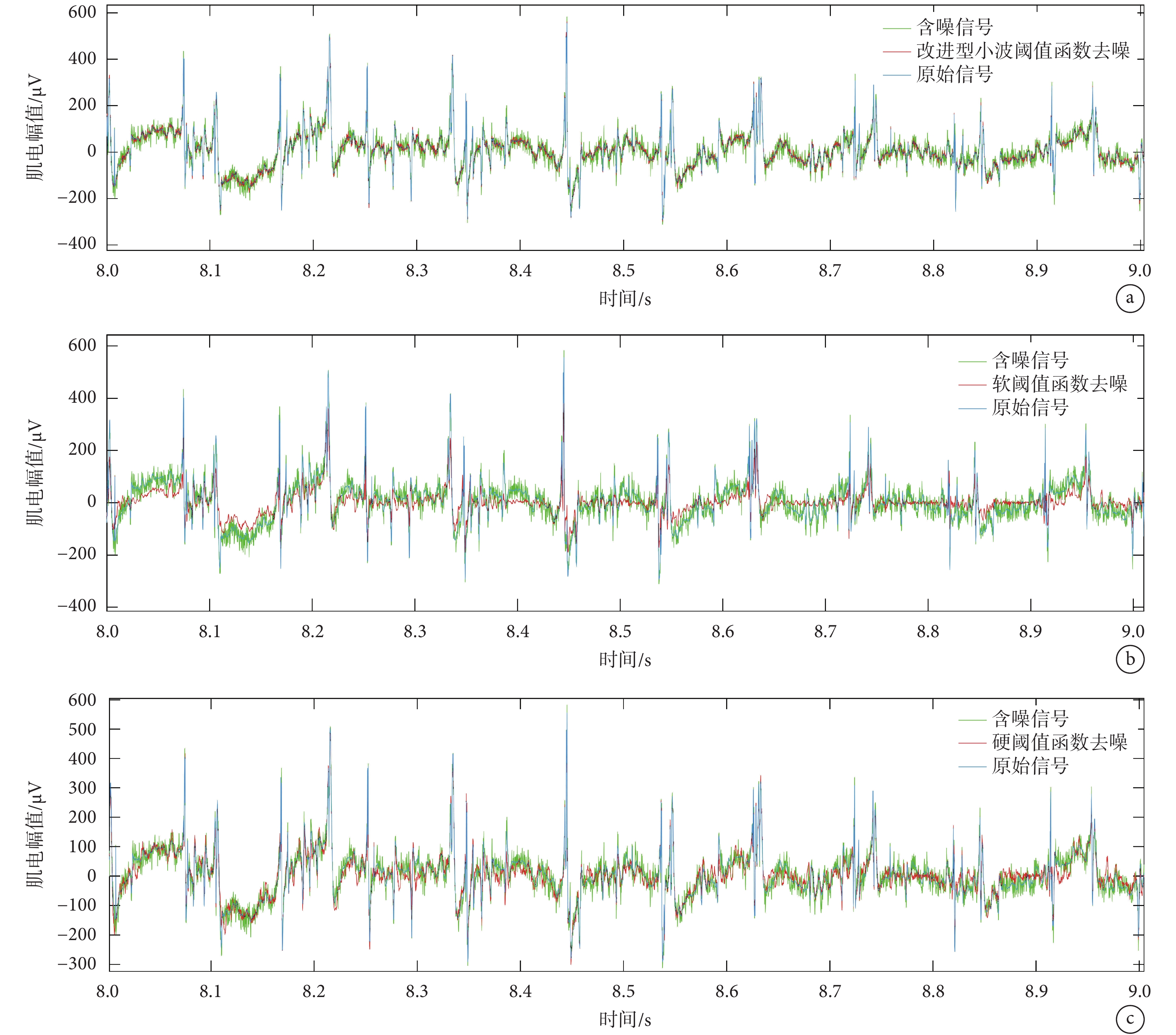

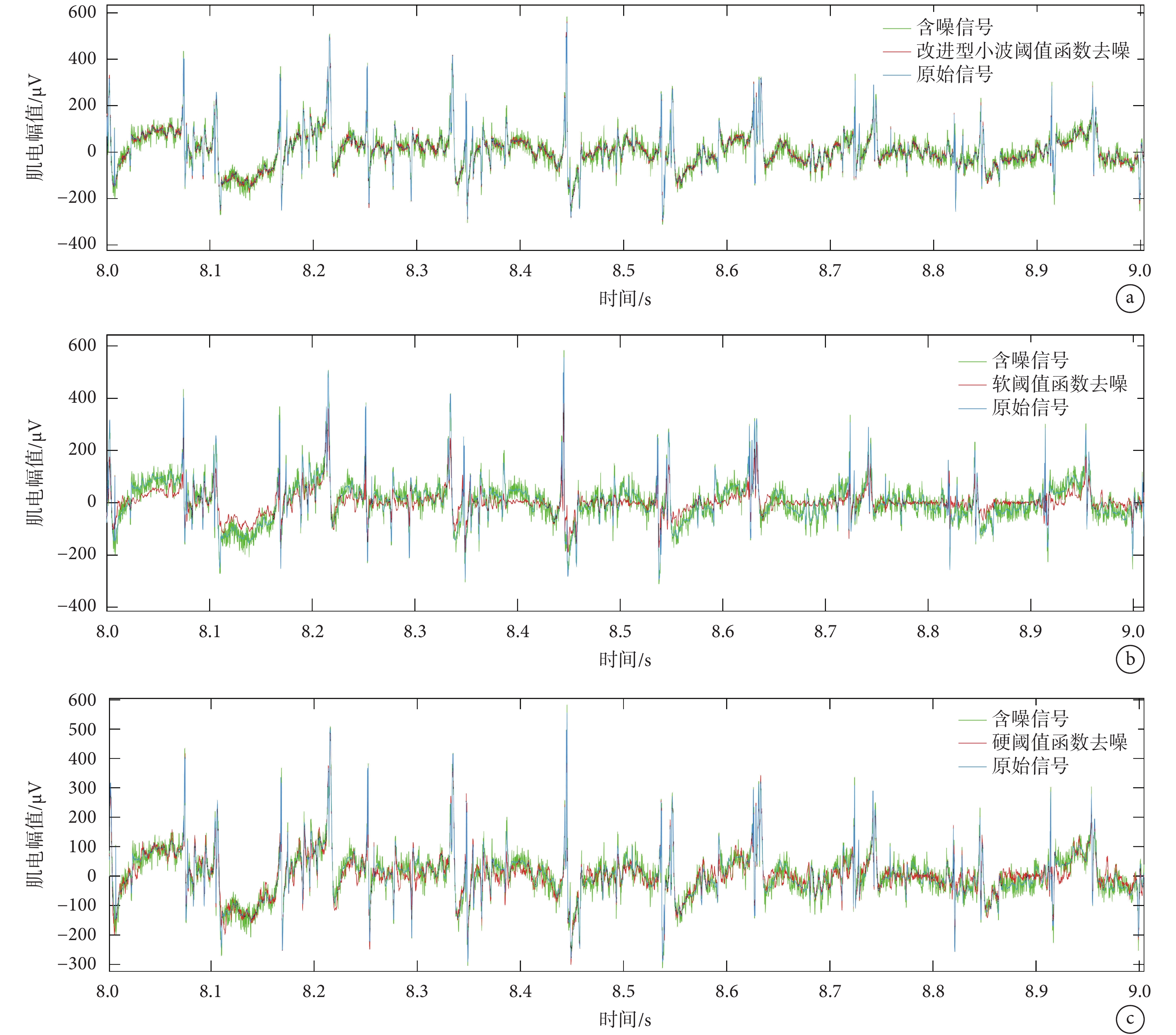

2.5 去噪效果對比分析

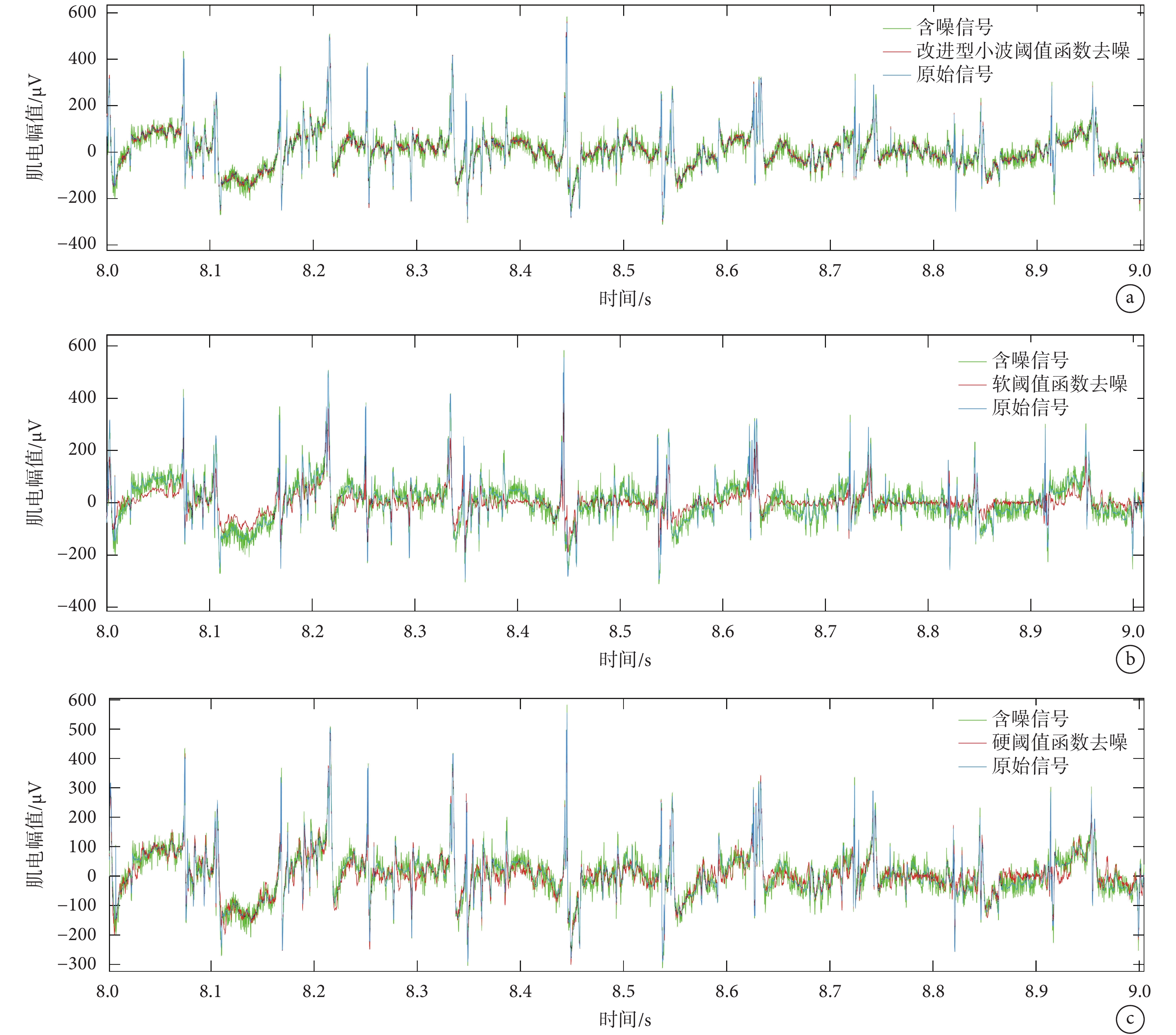

為了將傳統閾值函數與本文提出的改進型閾值函數的去噪效果進行對比,選用MIT-BIH正常竇性節律數據庫(https://physionet.org/content/emgdb/1.0.0/)的sEMG信號數據,加入高斯白噪聲后用于研究分析硬閾值函數、軟閾值函數和改進型閾值函數去噪效果。原始sEMG信號、加入高斯白噪聲后的sEMG信號和經過三種小波閾值函數去噪后的信號部分對比如圖3所示。

圖3

經過三種不同閾值函數去噪后sEMG信號

圖3

經過三種不同閾值函數去噪后sEMG信號

a. 改進型小波閾值函數;b. 軟閾值函數;c. 硬閾值函數

Figure3. The sEMG signals denoised by three different threshold functionsa. improved threshold function; b. soft threshold function; c. hard threshold function

圖3中藍色為原始信號,綠色為加入高斯白噪聲后的信號,紅色為去噪后信號。通過主觀對比發現,改進型閾值函數去噪后信號與原始信號重合度明顯高于硬閾值函數和軟閾值函數去噪后的信號。

本文以信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)、均方根誤差(root mean squared error,RMSE)和平滑度作為客觀評價指標,定量評估上述3種方法的去噪效果。傳統的硬閾值函數、軟閾值函數與本研究提出的改進閾值去噪方法對比結果如表2所示。不難發現,經過硬閾值函數、軟閾值函數去噪方法處理后的信號SNR值,分別比本研究提出的改進閾值去噪方法低了5.84%和4.36%。改進閾值去噪方法處理后信號的RMSE指標與硬閾值函數、軟閾值函數去噪方法處理后信號相比,降低了35.34%、30.18%;其平滑度指標也比硬閾值函數、軟閾值函數去噪方法處理后的信號降低了32.93%、18.38%。實驗結果表明本文提出的改進型閾值函數比傳統閾值方法具有更好的去噪效果。

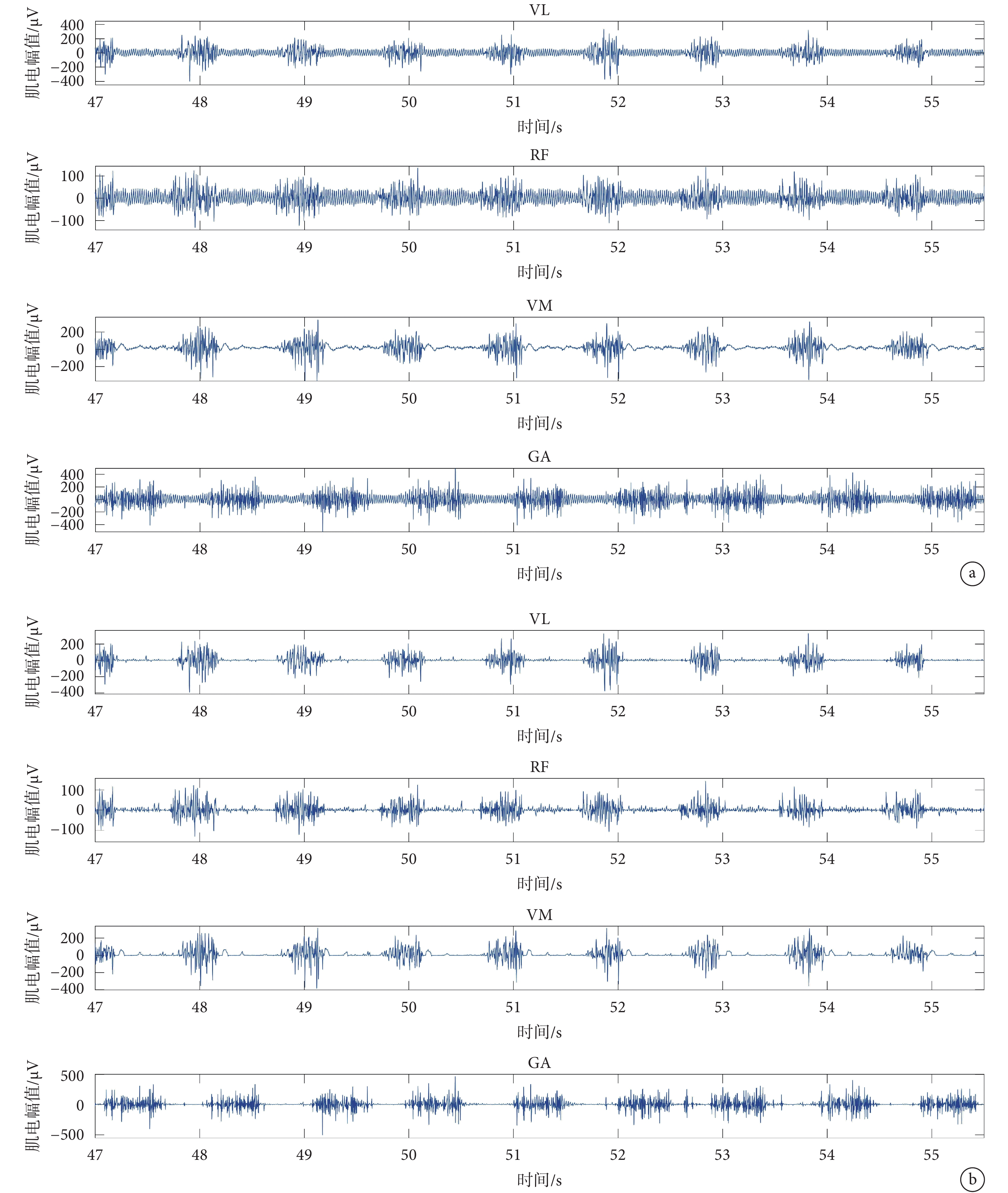

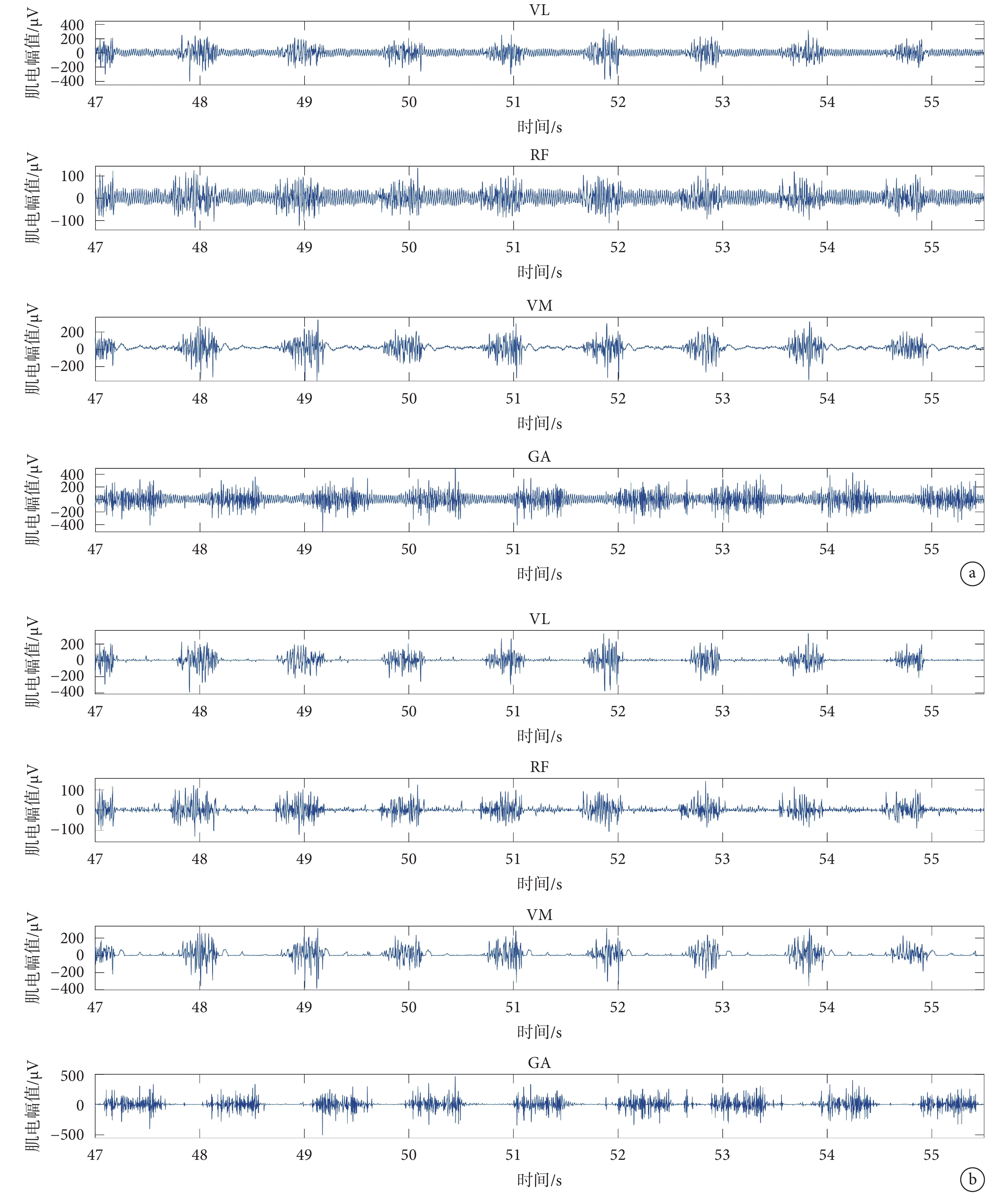

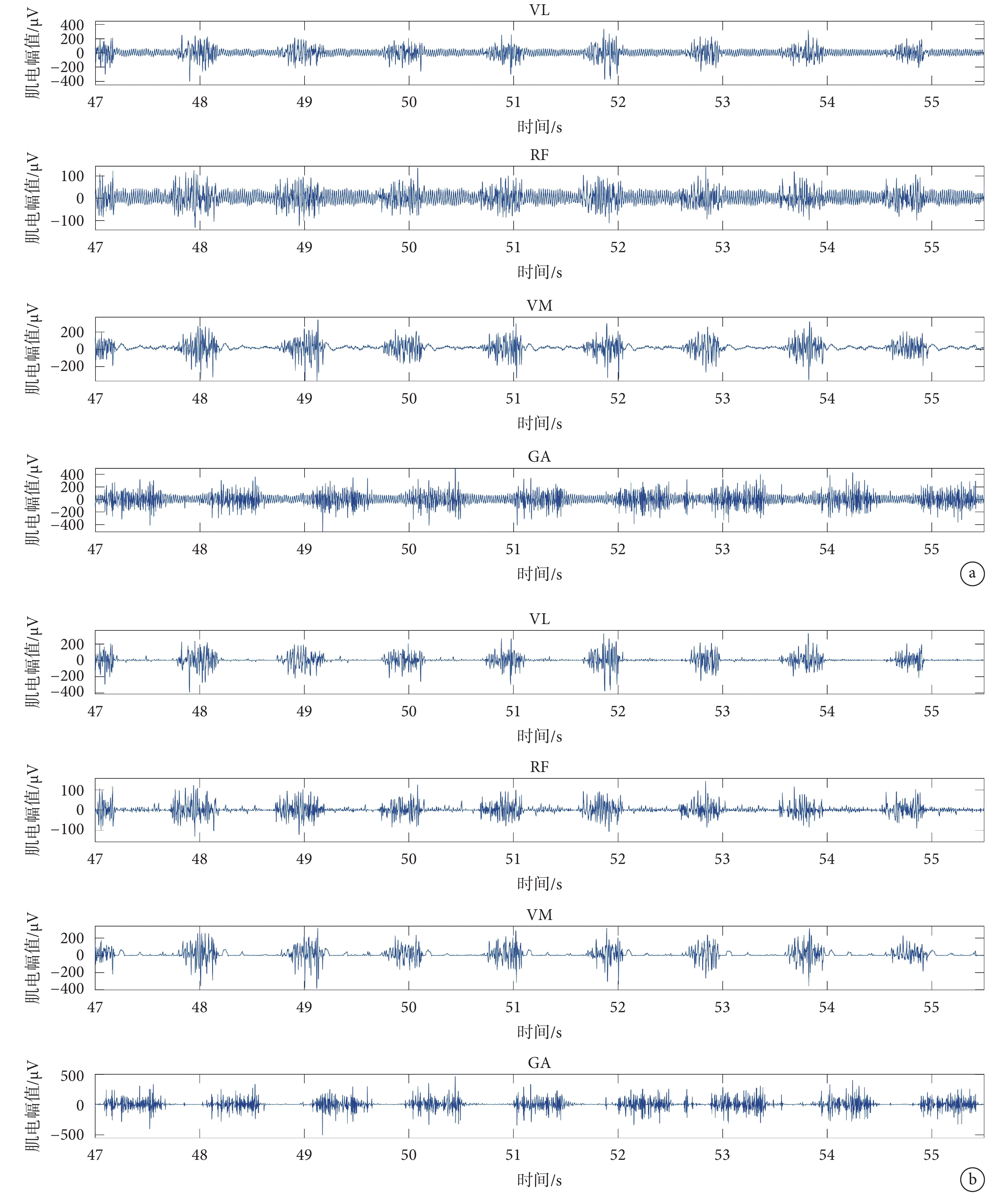

無線肌電傳感器以2 000 Hz的采樣頻率采集測試者運動過程中的原始sEMG信號如圖4a所示,經過本文提出的改進型小波閾值函數去噪算法處理后的信號如圖4b所示。圖4a中的原始sEMG信號被噪聲覆蓋,圖4b去噪后的sEMG信號相比于圖4a更加平滑,噪聲被有效地抑制,保留了sEMG信號的細節特征。

圖4

去噪前后sEMG信號對比

圖4

去噪前后sEMG信號對比

a. 原始sEMG信號;b. 去噪后sEMG信號

Figure4. Comparison of the measured EMG signals and the denoised EMG signalsa. measured sEMG signals; b. denoised sEMG signals

2.6 數據集構建

sEMG信號特征提取時間窗口為2 s,最終得到去噪后的sEMG信號特征數據共計73 960條,每一條數據分別對應RMS、IEMG、MF和MPF四個標簽,為了描述每個時間段肌肉是否疲勞再添加一個肌肉狀態標簽,因此最終實驗數據集設計為73 960 × 5的矩陣。

當受試者在某一測試階段結束后進行下肢肌肉MVICs測試得到的測試結果低于MVICs基準值×85%,將該測試階段之前采集的sEMG信號作為肌肉非疲勞狀態sEMG數據,該測試階段之后采集的sEMG信號作為疲勞狀態sEMG數據。根據上述方法,將實驗數據集中基于肌肉疲勞狀態sEMG數據提取特征數據所在行的肌肉狀態置為1,其他行的肌肉狀態置為0。

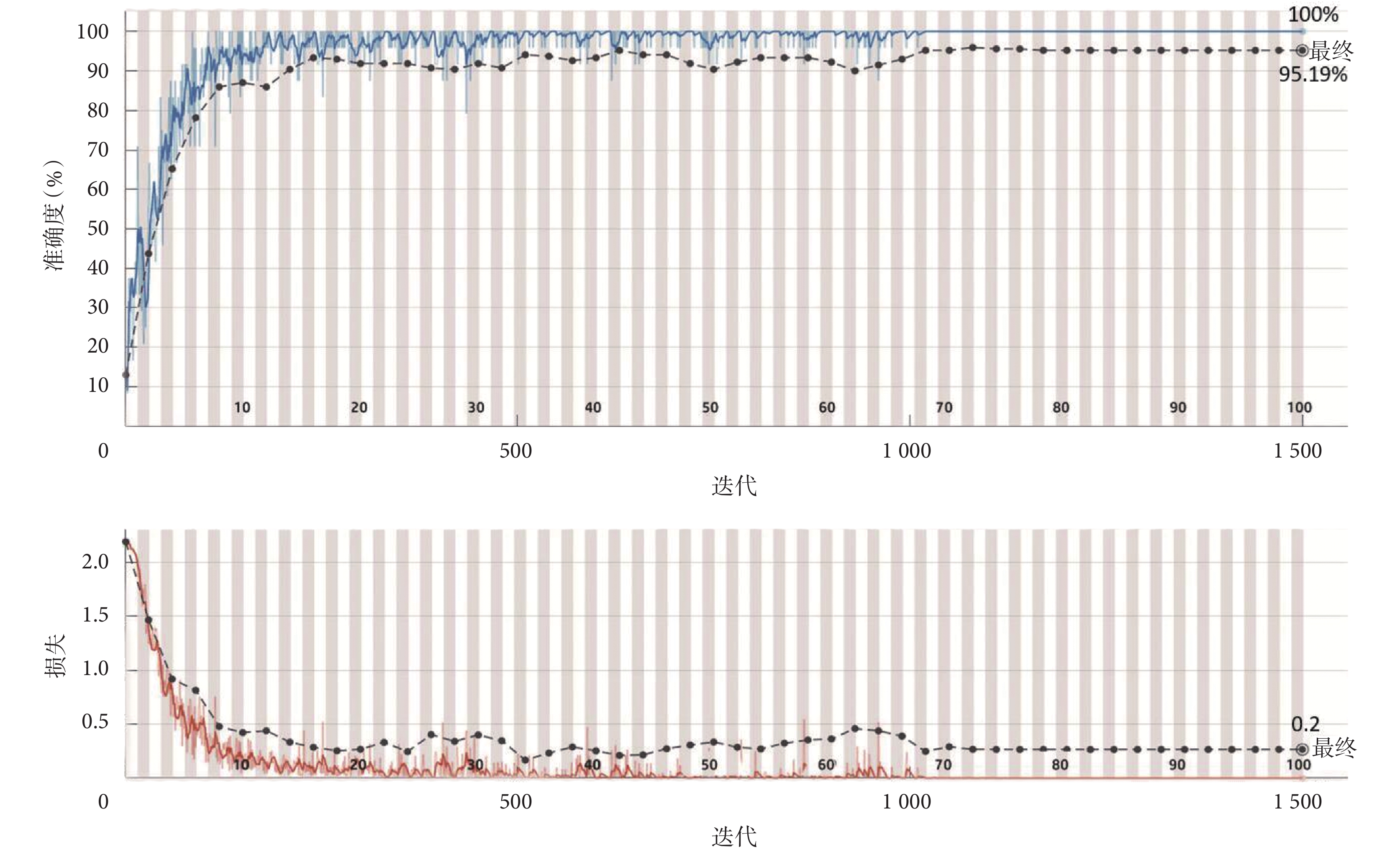

2.7 疲勞狀態識別效果分析

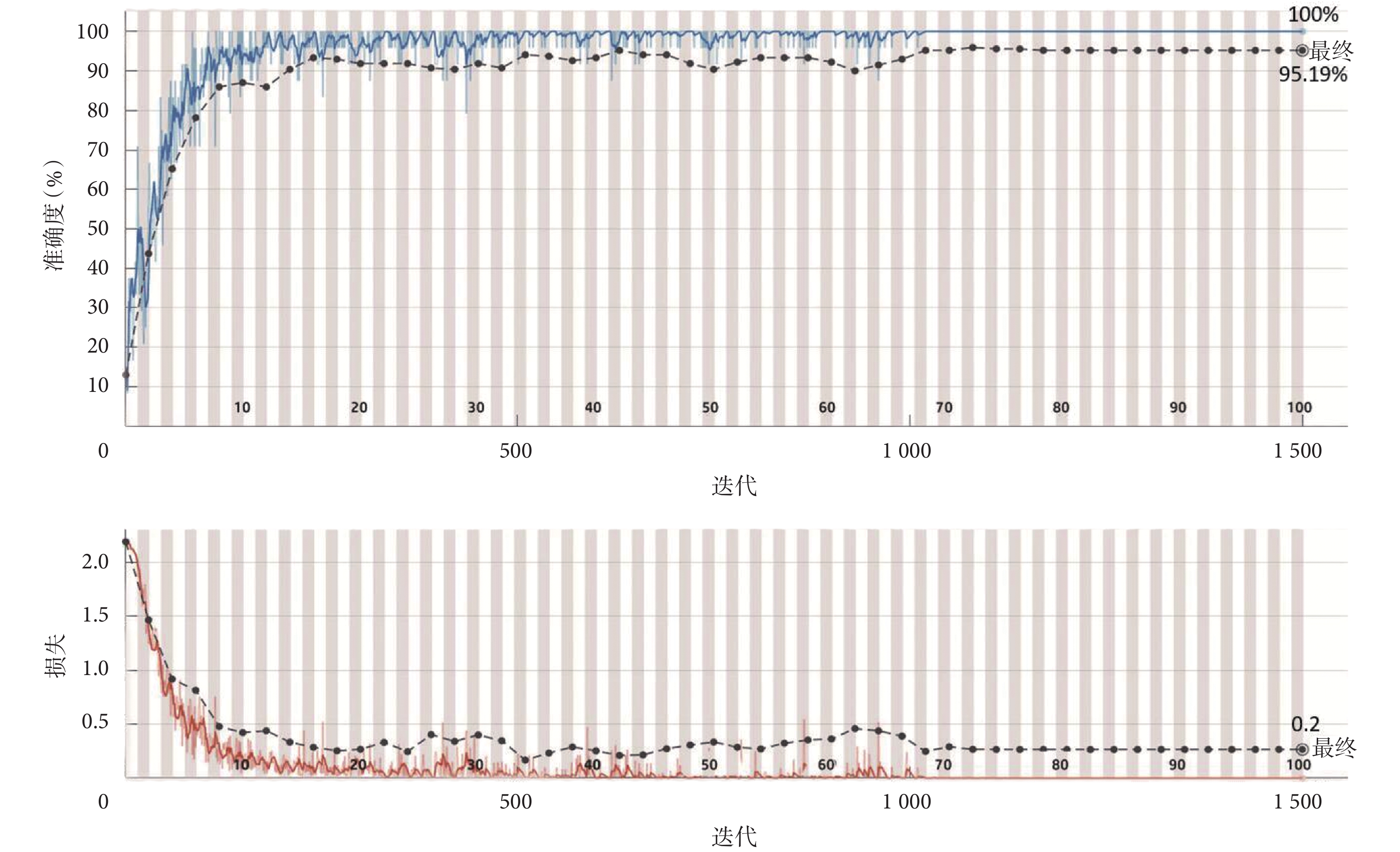

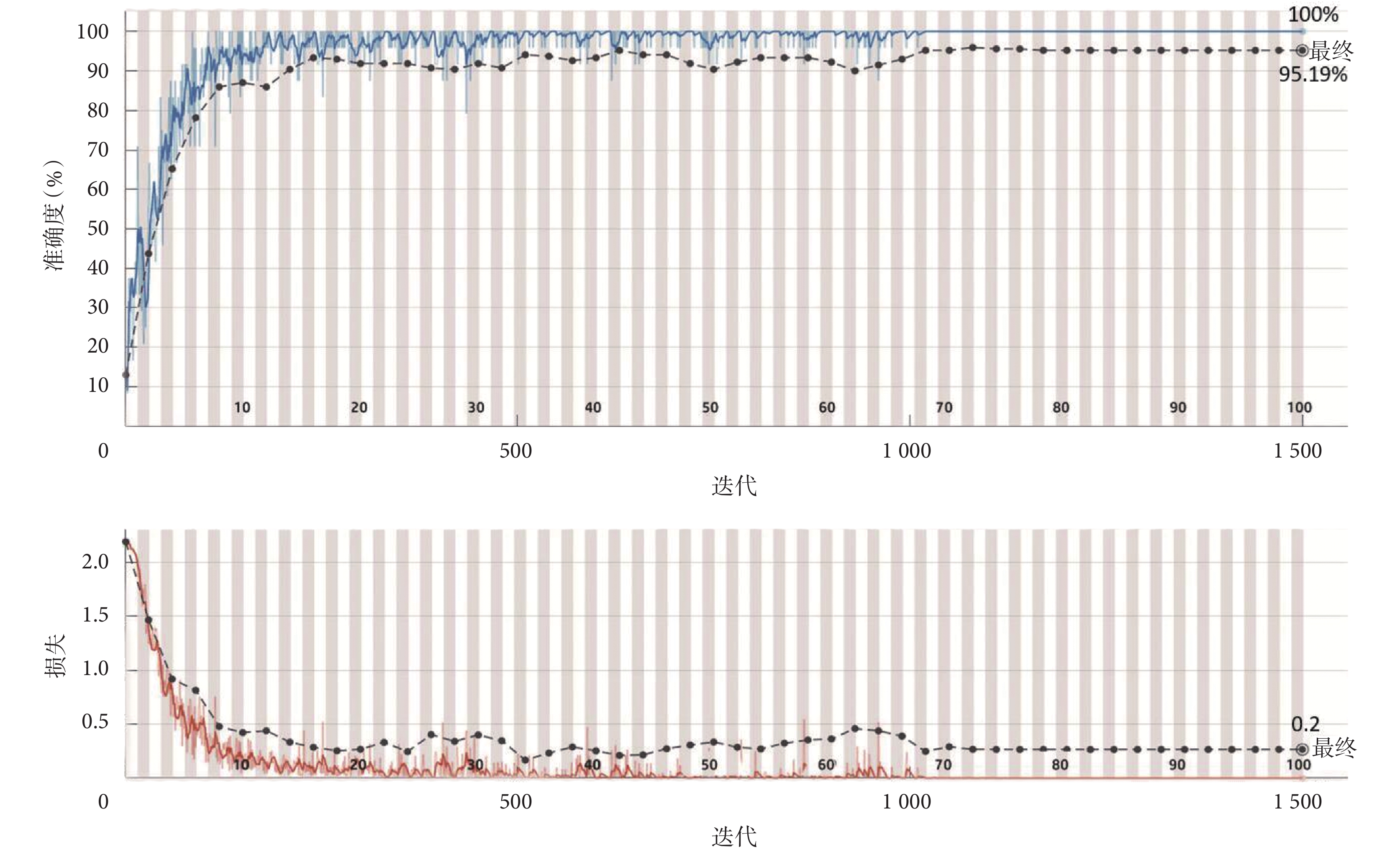

本文使用準確度(accuracy,Acc)、敏感性(sensitivity,Sn)、特異性(specificity,Sp)和精密度(precision,Pr)作為算法模型評價指標。經過100輪每輪15次、共計1 500次迭代訓練后,訓練驗證準確度和訓練-測試損失如圖5所示。結果顯示1 500次迭代后,LSTM肌肉疲勞識別模型訓練損失值為0,測試損失值為0.20,訓練準確度為100%,測試準確度為95.19%,整個訓練過程消耗時間為1 708 s。

圖5

訓練集和驗證集的準確度和損失值

Figure5.

Accuracy and loss values for the training and validation sets

圖5

訓練集和驗證集的準確度和損失值

Figure5.

Accuracy and loss values for the training and validation sets

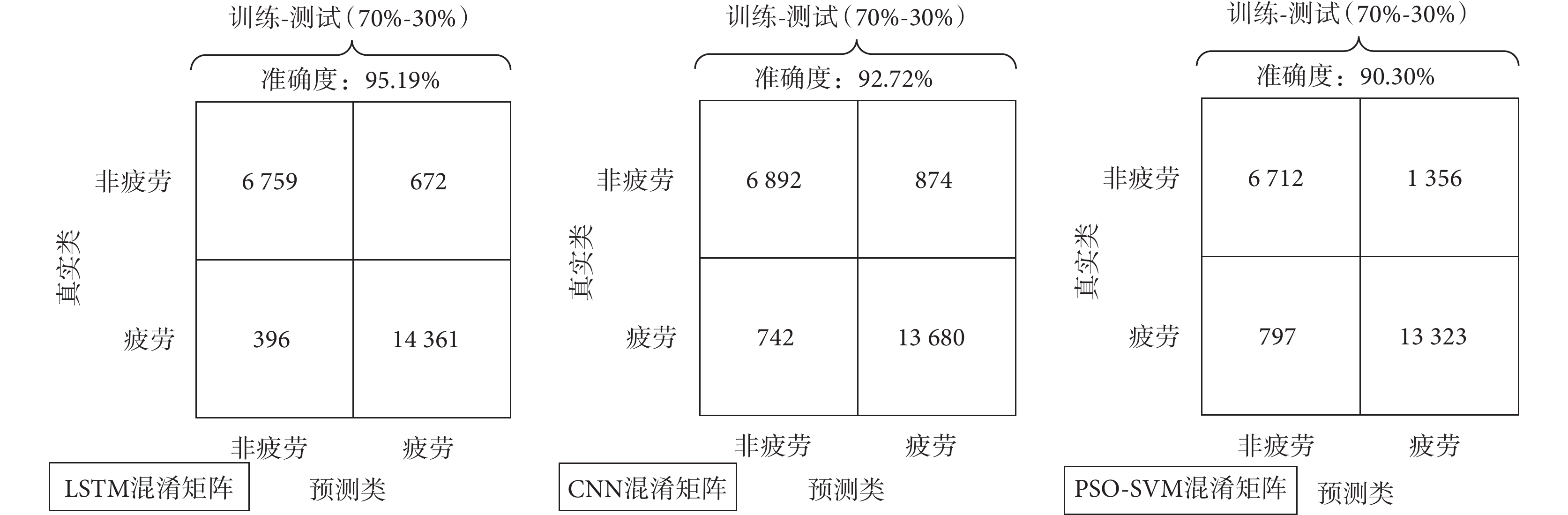

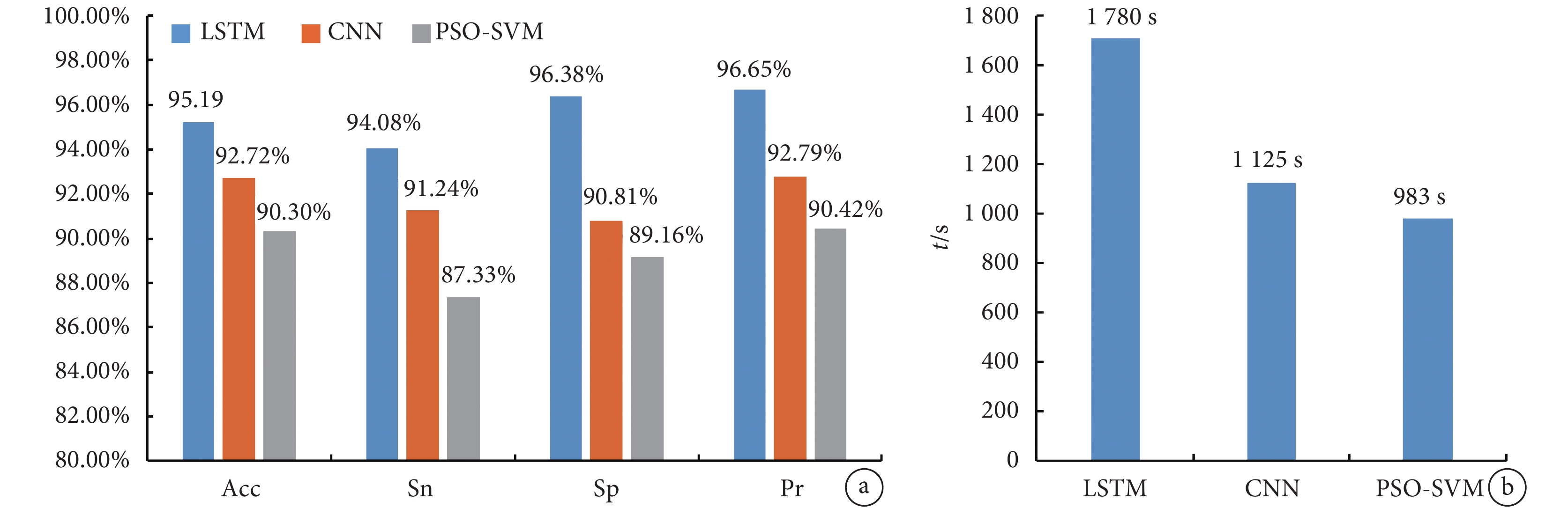

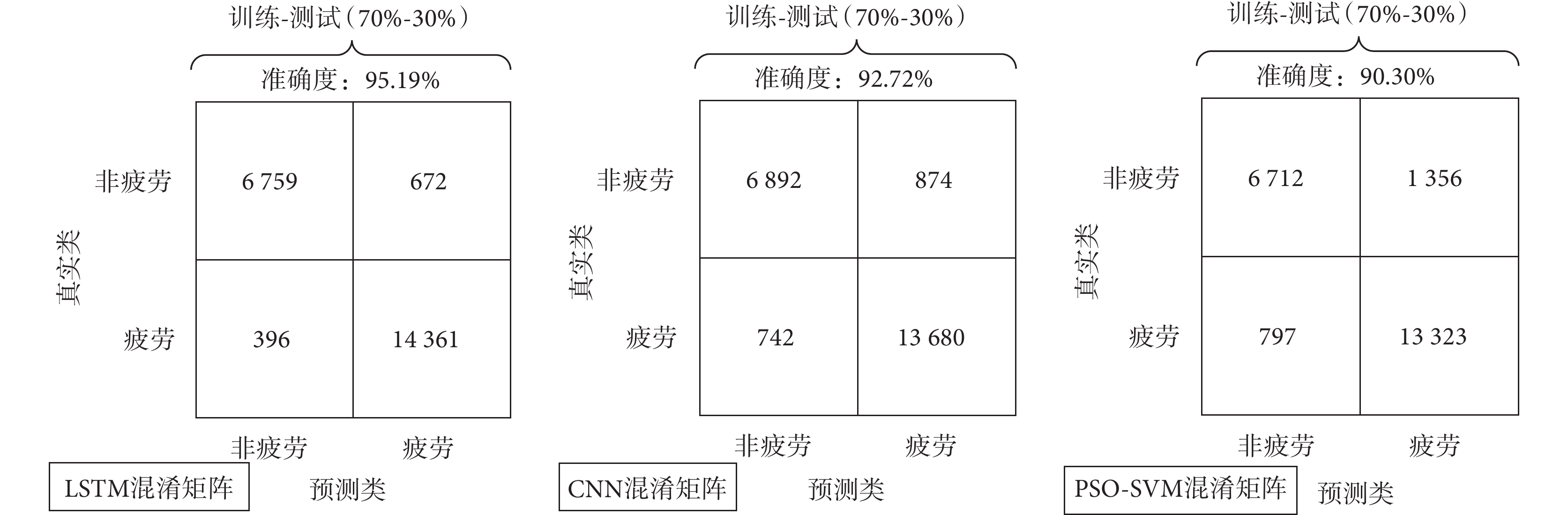

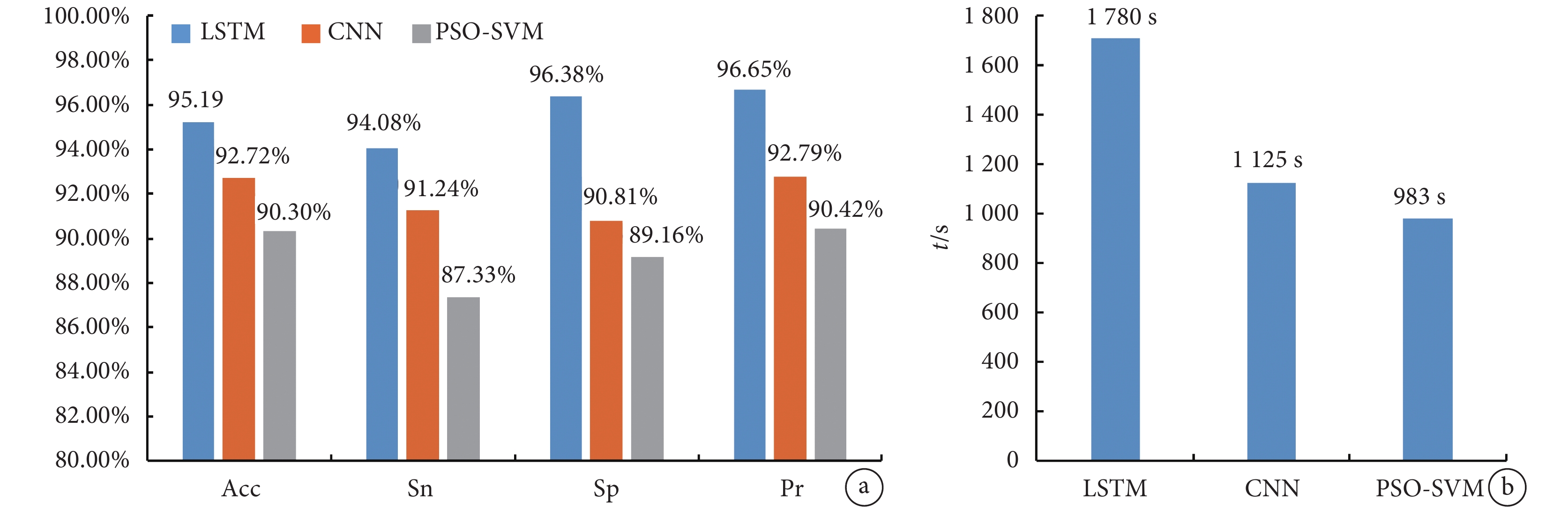

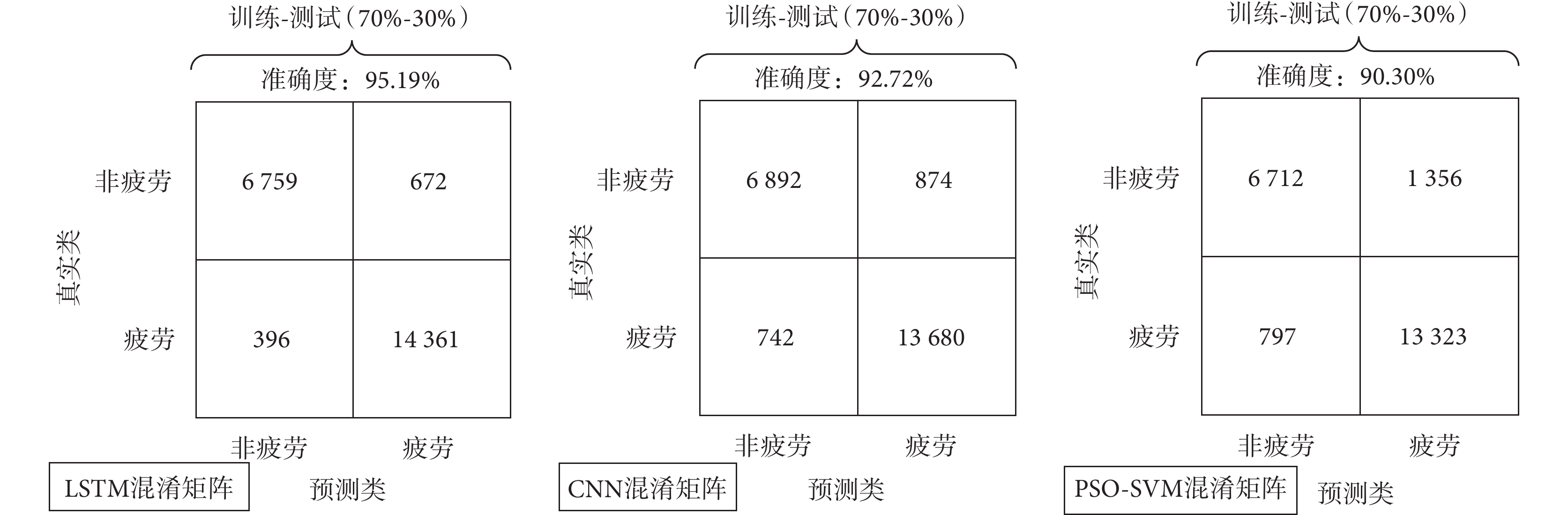

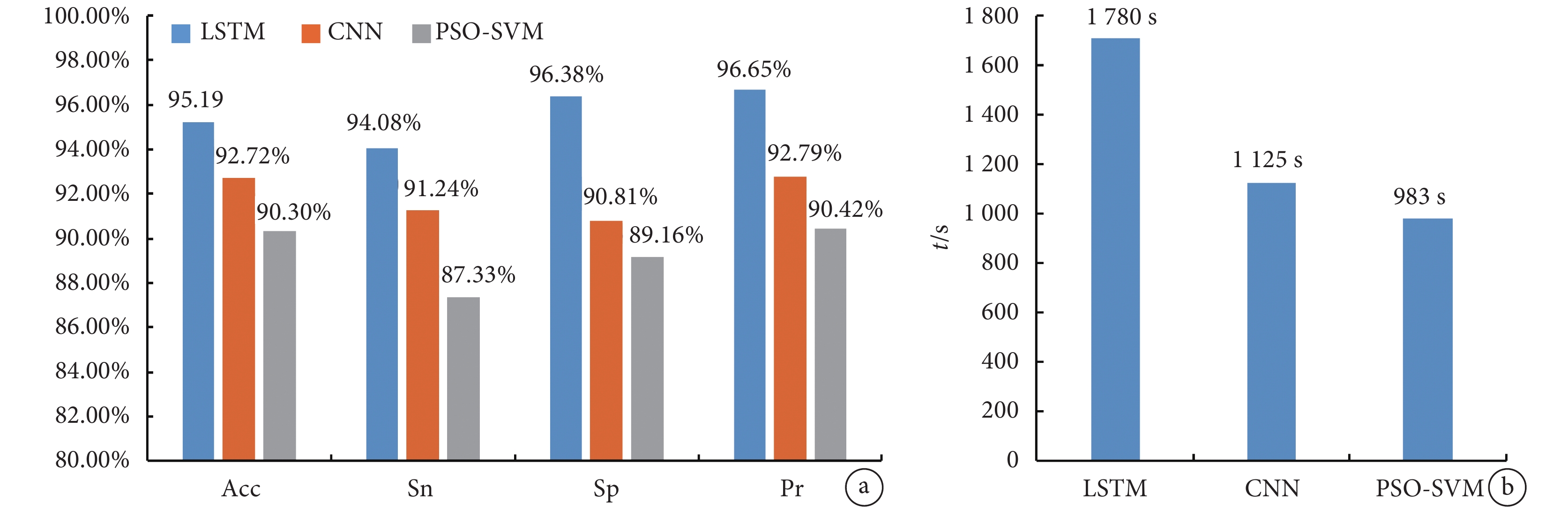

選取常用分類算法卷積神經網絡(convolutional neural network,CNN)和曹昂等[7]使用的PSO-SVM,基于相同實驗數據與LSTM網絡對比肌肉疲勞狀態的識別準確度。由圖6所示混淆矩陣結果可得,LSTM網絡模型識別準確度比CNN高2.47%,比PSO-SVM高4.89%。如圖7所示,在敏感性、特異性和精密度這3項指標上,LSTM網絡模型比CNN網絡模型分別高2.84%、5.57%和3.86%,比PSO-SVM算法分別高6.75%、7.22%和6.23%;CNN網絡模型、PSO-SVM算法的訓練過程計算時間分別為1 125 s和983 s。通過對比發現,LSTM網絡模型比CNN和PSO-SVM更適用于識別肌肉疲勞的sEMG信號。

圖6

三種算法混淆矩陣結果

Figure6.

Results of confusion matrix of three algorithms

圖6

三種算法混淆矩陣結果

Figure6.

Results of confusion matrix of three algorithms

圖7

三種算法綜合性能對比

圖7

三種算法綜合性能對比

a. 三種算法的識別性能對比;b. 三種算法訓練時長對比

Figure7. Comparison of the three algorithms’ performancea. comparison of recognition performance of three algorithms; b. comparison of training duration of three algorithms

LSTM網絡模型識別性能優于CNN、PSO-SVM算法與其獨特的結構和機制有關。LSTM網絡包含記憶單元,可以在某個時刻捕捉到關鍵信息并保存一定時間間隔(長期記憶),網絡中的隱狀態也可存儲歷史信息,但每個時刻都會被重寫(短期記憶)。LSTM網絡的門機制可以有選擇地加入新信息和遺忘之前累積的信息。肌肉持續收縮,隨時間推移由非疲勞狀態轉化為疲勞狀態的過程中,sEMG信號特征變化與前一時間段的特征數據存在一定的相關性,LSTM網絡可記憶肌肉疲勞過程中sEMG信號特征的變化情況,網絡的輸出不僅取決于當前輸入還取決于歷史數據。

將采集到的sEMG原始信號經過硬閾值、軟閾值和改進閾值函數三種小波去噪方法處理后,分別使用LSTM、CNN、PSO-SVM三種分類識別算法進行訓練測試,最終得到不同小波閾值去噪方法對3種疲勞識別算法影響的對比結果,如表3所示。結果表明,改進閾值函數去噪方法相比于傳統小波閾值去噪方法可更有效地去除sEMG原始信號中的噪聲信號,提取的特征數據隨肌肉疲勞變化更為顯著,不同程度地提高了LSTM、CNN、PSO-SVM三種識別算法的準確度。

3 結束語

本研究基于一種改進型小波閾值函數去噪方法和LSTM網絡構建了肌肉疲勞狀態識別模型。實驗結果表明,改進型小波閾值函數的去噪效果明顯優于硬閾值、軟閾值去噪方法。在肌肉疲勞狀態識別準確度方面,基于LSTM網絡構建的疲勞識別模型相比于CNN和PSO-SVM具有更好的表現,但是需要較長的訓練時間。在使用改進閾值函數去噪方法對sEMG特征數據進行處理后,基于LSTM網絡、CNN和PSO-SVM構建的三種疲勞狀態識別模型的準確度均得到不同程度的提高。本文研究成果為信號去噪處理和準確識別下肢肌肉循環抗阻運動過程中的疲勞狀態提供了一種新的方法。本文提出的肌肉疲勞識別模型能否用于識別其他運動模式(如行走、跑步等)下肌肉疲勞狀態將作為后續的研究內容,進一步開展相關實驗。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:實驗設計由王君洪、陳竟成完成,數據收集由王君洪、李磊完成,數據分析由王君洪、彭偉完成,論文寫作由王君洪、孫少明、孫怡寧完成。

倫理聲明:本研究涉及的所有實驗方法均通過了項目合作單位安徽中醫藥大學神經病學研究所附屬醫院倫理委員會的審批,并遵守《赫爾辛基宣言》。

引言

肌肉疲勞被定義為在運動過程中隨著人體血液中代謝物(乳酸、氫離子和無機磷酸鹽)的積累,肌肉pH值的下降,動作電位從肌膜傳播到肌纖維內部效率降低從而引發肌肉最大自主收縮能力(maximal voluntary contraction,MVC)和最大輸出功率可逆性下降[1-2]。準確識別肌肉疲勞狀態可有效預防運動損傷,在運動學和康復醫學領域具有重要意義。非侵入式檢測肌肉疲勞的技術主要包括:表面肌電信號(surface electromyography,sEMG)、聲肌圖(sonomyography,SMG)、近紅外光譜分析技術(near-infrared spectroscopy,NIRS)和肌動信號(mechanomyography,MMG)等[3]。

多年來,sEMG信號被廣泛應用于肌肉狀態檢測和肌肉力量、耐力評估等領域,基于sEMG信號時域、頻域特征的肌肉疲勞狀態分類模型研究受到了國內外學者的廣泛關注。Crozara等[4]研究了一種多段線性回歸算法,通過擬合sEMG信號均方根(root mean square,RMS)與時間的多段曲線,將兩段曲線之間的斷點作為肌電疲勞閾值。Latasa等[5]采用多段線性回歸方法根據sEMG信號的RMS計算第一肌電疲勞閾值和第二肌電疲勞閾值。劉建等[6]采用sEMG信號頻譜分析與帶譜熵方法對運動過程中肌肉疲勞度進行衡量。曹昂等[7]利用集合經驗模態分解結合希爾伯特變換對sEMG信號進行降噪處理,然后提取sEMG信號的RMS、積分肌電信號(integrated electromyogram,IEMG)、頻域特征中值頻率(median frequency,MF)、平均功率頻率(mean power frequency,MPF)和帶譜熵(band spectrum entropy,BSE),利用粒子群優化支持向量機(particle swarm optimization support vector machine,PSO-SVM)實現肌肉疲勞狀態識別。Qi等[8]提出了一種基于細菌覓食算法優化的高斯支持向量機模型,該方法首先通過集成經驗模態分解將sEMG信號分解為本征模態函數,然后再通過希爾伯特變換得到sEMG信號的平均瞬時頻率,最后提取疲勞特征,該模型與傳統方法相比提高了肌肉疲勞分類準確度。Khan等[9]基于一種變點分割算法與隨機森林構建肌肉疲勞識別模型,利用該模型評估12名測試者在增量跑步試驗過程中的下肢肌肉狀態,將血乳酸積累作為運動訓練過程中評價肌肉疲勞的標準化指標,首先將采集到的sEMG信號輸入至巴特沃斯濾波器對sEMG信號進行帶通濾波處理消除電子噪聲和運動偽影,然后提取特征導入模型進行識別分類,結果顯示模型識別準確度達到87%。近年來深度學習算法被應用于肌肉疲勞分析領域,李茂衡[10]基于多種基礎神經網絡框架提出了一種多通道融合循環注意力網絡模型,該模型可根據腿部肌肉的sEMG信號識別膝關節屈曲訓練動作過程中腿部肌肉疲勞狀態。

上述方法均為先提取sEMG信號的時域、頻域特征,然后采用多段線性回歸或機器學習算法根據提取的特征數據識別肌肉疲勞狀態。當sEMG信號數據量較大、特征復雜時,傳統分類識別算法準確度較低。本文為了解決上述方法中準確度不足的問題,先利用改進小波去噪方法對采集的sEMG信號進行去噪處理,然后提取去噪后信號的特征,基于深度學習算法中的長短期記憶(long short-term memory,LSTM)網絡構建肌肉疲勞識別模型,以期實現肌肉疲勞狀態的準確識別。

1 方法

1.1 sEMG信號去噪處理

采集到的sEMG信號中存在大量的噪聲信號,為了消除噪聲提取真實信號,國內外學者設計了不同的信號去噪方法。1988年,Daubechies[11]首次將小波變換應用于信號濾波。研究發現,小波閾值去噪算法不僅實現簡單,而且具有特別出色的去噪效果,該方法在實際應用中取得了良好的效果,在非平穩信號的去噪應用中獨具優勢[12]。小波閾值去噪的主要原理是基于小波的強相關性,信號經過小波變換后的能量往往集中在大的小波系數上。小波變換后的噪聲能量不具有集中特性,這是因為噪聲不具有小波的相關性,大幅值小波系數多為信號,小幅值小波系數多為噪聲。小波基函數的選擇對去噪效果有較大影響,相關研究表明,Daubechies(dbN)小波族適用于sEMG信號去噪分析[13-14],因此本文小波基函數選用db45小波。

在小波閾值去噪算法中常用的硬、軟閾值函數由Donoho[15]提出。硬閾值函數、軟閾值函數分別如下式所示:

|

|

基于硬閾值、軟閾值函數的小波去噪方法在可見光譜去噪、紅外圖像去噪等領域廣泛應用[16-17],但是它們都有各自的不足。硬閾值函數是不連續的,而且只能處理小于閾值的小波系數,在小波系數大于閾值的情況下,噪聲信號的干擾往往會混合在一起,導致噪聲消除效果比較粗糙。軟閾值函數雖然改善了函數連續性問題,去噪結果相對平滑,但是高階導數難以得到,消噪后的信號容易被噪聲淹沒,造成去噪失真。針對硬閾值、軟閾值函數在信號去噪方面的缺陷,本文提出了一種改進閾值函數,該閾值函數在閾值點連續、高階可導,并且可以在軟閾值函數與硬閾值函數的區間值之間變化。

|

在上式中: 為小波系數,

為小波系數, 為閾值。

為閾值。 的選取如下:

的選取如下:

|

式(4)中,N為信號長度, 為噪聲標準差,估算方法如下所示:

為噪聲標準差,估算方法如下所示:

|

其中  為小波分解系數的中值。

為小波分解系數的中值。

小波閾值去噪方法的步驟如下:① 使用db45小波基對采集到的sEMG信號進行7層小波分解,每層得到一組小波系數  ;② 利用小波閾值函數對小波系數進行處理得到

;② 利用小波閾值函數對小波系數進行處理得到  ;③ 對閾值處理后的小波系數進行重構得到去噪后的信號。

;③ 對閾值處理后的小波系數進行重構得到去噪后的信號。

1.2 sEMG特征提取

sEMG信號的分析主要集中在時域和頻域。本研究提取去噪后的sEMG信號的時域和頻域特征,采用RMS和IEMG描述肌肉疲勞狀態下的sEMG信號幅值變化,如式(6)~(7)所示:

|

|

利用短時傅里葉變換計算得到MF和MPF,這是描述sEMG信號頻域特征的常用方法[18]。

|

|

其中PS為表明sEMG信號的功率譜,f1為sEMG信號頻域帶寬的最小頻率,f2為sEMG信號頻域帶寬的最大頻率。

1.3 運動肌肉疲勞評估方法

運動肌肉疲勞的外在表現為肌肉最大自主收縮能力和最大輸出功率可逆性下降[19]。相關研究發現,在各類人體肢體肌肉運動收縮過程中,當肌肉最大自主收縮能力下降15%左右時表示肌肉進入疲勞狀態,因此將肌肉最大自主收縮能力 × 85%作為肌肉疲勞閾值[20]。本文基于上述方法評估肌肉疲勞,以膝關節角度為90°的肌肉最大自主等長收縮(maximal voluntary isometric contractions,MVICs)評估肌肉最大自主收縮能力,在實驗開始前先對受試者進行3次MVICs測試,將最大的測試結果作為該受試者MVICs基準值。當受試者MVICs測試結果低于其MVICs基準值×85%時,判定受試者下肢肌肉進入疲勞狀態。

1.4 肌肉疲勞狀態識別模型

LSTM網絡是一種改進型循環神經網絡,LSTM單元由輸入門、輸出門和遺忘門組成[21]。本文使用的LSTM網絡初始超參數配置如表1所示[22],這些超參數在評估模型性能時被多次重置,采用隨機梯度動量下降算法對可學習參數進行優化,直至達到最佳效果。同時,LSTM網絡中引入Early Stopping機制實現網絡在合適時機終止訓練,提高算法的泛化能力。

基于sEMG的肌肉疲勞識別模型如圖1所示,本研究采用Holdout方法將數據集分成兩個獨立的子集:訓練數據集(60%)和驗證數據集(40%)。訓練數據集的數據用于訓練模型,驗證數據集用于測量誤差、評估模型訓練期間表現和測試模型識別性能[9]。

圖1

基于sEMG的肌肉疲勞識別模型

Figure1.

Muscle fatigue recognition model based on sEMG

圖1

基于sEMG的肌肉疲勞識別模型

Figure1.

Muscle fatigue recognition model based on sEMG

2 實驗與分析

2.1 實驗對象

為保證實驗的科學性、可靠性,選擇20名男性測試者參與本研究實驗,年齡22~30 歲,身高170~188 cm,體重55~86 kg,身體質量指數(body mass index,BMI)21.4~26.7 kg/m2。所有受試者身體健康,無心血管疾病和肌肉嚴重損傷史,在實驗前24小時內未攝入咖啡因、尼古丁和酒精,也未參加過劇烈運動。所有受試者都提前充分了解了本研究的具體內容、目的、方法和潛在風險,并且自愿參與實驗。

2.2 實驗器材

sEMG信號采集設備:美國Noraxon UltiumTM EMG 采集設備和雙極結構、氯化銀(Ag-AgCl)材質的肌電電極片;循環抗阻訓練設備:瑞典Monark 928E恒功率自行車;肌力測試設備:美國Hoggan Scientific公司的microFET3便攜式無線數字肌力測試儀。

2.3 實驗方法

遞增負荷疲勞測試實驗在Monark恒功率自行車上進行,每一名受試者在正式實驗之前先進行5 min熱身運動。具體實驗流程如下:① 實驗開始,先對受試者進行3次下肢肌肉MVICs測試,取最大值作為該受試者MVICs基準值;② 將恒功率車初始階段功率設置為75 W,每階段測試時長為1 min,測試者以60~70 r/min的轉速蹬踏功率車;③ 每階段測試結束后對受試者進行3次下肢肌肉MVICs測試,并記錄測試結果,然后將功率車負荷增加25 W,開始下一階段測試;④ 當測試者的心率達到最大安全心率×85%或因為肌肉力竭無法維持60 r/min的轉速時終止實驗。

實驗過程中Noraxon EMG軟件記錄受試者的sEMG信號,實驗數據處理工作在Intell?CoreTM i7-9700、8 GB內存的計算機上完成。使用MATLAB(R2020a)軟件編寫sEMG信號去噪算法、特征提取程序和基于LSTM網絡的肌肉疲勞狀態識別算法模型。

2.4 實驗數據采集

在實驗開始前,剃除受試者腿部多余的毛發并用醫用酒精擦拭電極片放置的位置,然后將電極片粘貼在受試者的股外側肌(vastus lateralis,VL)、股內側肌(vastus medialis,VM)、股直肌(rectus femoris,RF)和腓腸肌(gastrocnemius,GA)合適位置,如圖2所示。利用運動繃帶綁定肌電傳感器和參考電極,保障不會影響受試者進行實驗。

圖2

左腿肌肉和sEMG傳感器電極放置位置

Figure2.

Description of muscle location on the left leg and sEMG electrode placement

圖2

左腿肌肉和sEMG傳感器電極放置位置

Figure2.

Description of muscle location on the left leg and sEMG electrode placement

在實驗過程中,每個階段測試結束后,實驗操作者利用microFET3便攜式無線數字肌力測試儀對受試者進行3次下肢肌肉最大自主等長收縮力量測試,并記錄測試數據。所有測試設備系統均在使用前進行校準。

2.5 去噪效果對比分析

為了將傳統閾值函數與本文提出的改進型閾值函數的去噪效果進行對比,選用MIT-BIH正常竇性節律數據庫(https://physionet.org/content/emgdb/1.0.0/)的sEMG信號數據,加入高斯白噪聲后用于研究分析硬閾值函數、軟閾值函數和改進型閾值函數去噪效果。原始sEMG信號、加入高斯白噪聲后的sEMG信號和經過三種小波閾值函數去噪后的信號部分對比如圖3所示。

圖3

經過三種不同閾值函數去噪后sEMG信號

圖3

經過三種不同閾值函數去噪后sEMG信號

a. 改進型小波閾值函數;b. 軟閾值函數;c. 硬閾值函數

Figure3. The sEMG signals denoised by three different threshold functionsa. improved threshold function; b. soft threshold function; c. hard threshold function

圖3中藍色為原始信號,綠色為加入高斯白噪聲后的信號,紅色為去噪后信號。通過主觀對比發現,改進型閾值函數去噪后信號與原始信號重合度明顯高于硬閾值函數和軟閾值函數去噪后的信號。

本文以信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)、均方根誤差(root mean squared error,RMSE)和平滑度作為客觀評價指標,定量評估上述3種方法的去噪效果。傳統的硬閾值函數、軟閾值函數與本研究提出的改進閾值去噪方法對比結果如表2所示。不難發現,經過硬閾值函數、軟閾值函數去噪方法處理后的信號SNR值,分別比本研究提出的改進閾值去噪方法低了5.84%和4.36%。改進閾值去噪方法處理后信號的RMSE指標與硬閾值函數、軟閾值函數去噪方法處理后信號相比,降低了35.34%、30.18%;其平滑度指標也比硬閾值函數、軟閾值函數去噪方法處理后的信號降低了32.93%、18.38%。實驗結果表明本文提出的改進型閾值函數比傳統閾值方法具有更好的去噪效果。

無線肌電傳感器以2 000 Hz的采樣頻率采集測試者運動過程中的原始sEMG信號如圖4a所示,經過本文提出的改進型小波閾值函數去噪算法處理后的信號如圖4b所示。圖4a中的原始sEMG信號被噪聲覆蓋,圖4b去噪后的sEMG信號相比于圖4a更加平滑,噪聲被有效地抑制,保留了sEMG信號的細節特征。

圖4

去噪前后sEMG信號對比

圖4

去噪前后sEMG信號對比

a. 原始sEMG信號;b. 去噪后sEMG信號

Figure4. Comparison of the measured EMG signals and the denoised EMG signalsa. measured sEMG signals; b. denoised sEMG signals

2.6 數據集構建

sEMG信號特征提取時間窗口為2 s,最終得到去噪后的sEMG信號特征數據共計73 960條,每一條數據分別對應RMS、IEMG、MF和MPF四個標簽,為了描述每個時間段肌肉是否疲勞再添加一個肌肉狀態標簽,因此最終實驗數據集設計為73 960 × 5的矩陣。

當受試者在某一測試階段結束后進行下肢肌肉MVICs測試得到的測試結果低于MVICs基準值×85%,將該測試階段之前采集的sEMG信號作為肌肉非疲勞狀態sEMG數據,該測試階段之后采集的sEMG信號作為疲勞狀態sEMG數據。根據上述方法,將實驗數據集中基于肌肉疲勞狀態sEMG數據提取特征數據所在行的肌肉狀態置為1,其他行的肌肉狀態置為0。

2.7 疲勞狀態識別效果分析

本文使用準確度(accuracy,Acc)、敏感性(sensitivity,Sn)、特異性(specificity,Sp)和精密度(precision,Pr)作為算法模型評價指標。經過100輪每輪15次、共計1 500次迭代訓練后,訓練驗證準確度和訓練-測試損失如圖5所示。結果顯示1 500次迭代后,LSTM肌肉疲勞識別模型訓練損失值為0,測試損失值為0.20,訓練準確度為100%,測試準確度為95.19%,整個訓練過程消耗時間為1 708 s。

圖5

訓練集和驗證集的準確度和損失值

Figure5.

Accuracy and loss values for the training and validation sets

圖5

訓練集和驗證集的準確度和損失值

Figure5.

Accuracy and loss values for the training and validation sets

選取常用分類算法卷積神經網絡(convolutional neural network,CNN)和曹昂等[7]使用的PSO-SVM,基于相同實驗數據與LSTM網絡對比肌肉疲勞狀態的識別準確度。由圖6所示混淆矩陣結果可得,LSTM網絡模型識別準確度比CNN高2.47%,比PSO-SVM高4.89%。如圖7所示,在敏感性、特異性和精密度這3項指標上,LSTM網絡模型比CNN網絡模型分別高2.84%、5.57%和3.86%,比PSO-SVM算法分別高6.75%、7.22%和6.23%;CNN網絡模型、PSO-SVM算法的訓練過程計算時間分別為1 125 s和983 s。通過對比發現,LSTM網絡模型比CNN和PSO-SVM更適用于識別肌肉疲勞的sEMG信號。

圖6

三種算法混淆矩陣結果

Figure6.

Results of confusion matrix of three algorithms

圖6

三種算法混淆矩陣結果

Figure6.

Results of confusion matrix of three algorithms

圖7

三種算法綜合性能對比

圖7

三種算法綜合性能對比

a. 三種算法的識別性能對比;b. 三種算法訓練時長對比

Figure7. Comparison of the three algorithms’ performancea. comparison of recognition performance of three algorithms; b. comparison of training duration of three algorithms

LSTM網絡模型識別性能優于CNN、PSO-SVM算法與其獨特的結構和機制有關。LSTM網絡包含記憶單元,可以在某個時刻捕捉到關鍵信息并保存一定時間間隔(長期記憶),網絡中的隱狀態也可存儲歷史信息,但每個時刻都會被重寫(短期記憶)。LSTM網絡的門機制可以有選擇地加入新信息和遺忘之前累積的信息。肌肉持續收縮,隨時間推移由非疲勞狀態轉化為疲勞狀態的過程中,sEMG信號特征變化與前一時間段的特征數據存在一定的相關性,LSTM網絡可記憶肌肉疲勞過程中sEMG信號特征的變化情況,網絡的輸出不僅取決于當前輸入還取決于歷史數據。

將采集到的sEMG原始信號經過硬閾值、軟閾值和改進閾值函數三種小波去噪方法處理后,分別使用LSTM、CNN、PSO-SVM三種分類識別算法進行訓練測試,最終得到不同小波閾值去噪方法對3種疲勞識別算法影響的對比結果,如表3所示。結果表明,改進閾值函數去噪方法相比于傳統小波閾值去噪方法可更有效地去除sEMG原始信號中的噪聲信號,提取的特征數據隨肌肉疲勞變化更為顯著,不同程度地提高了LSTM、CNN、PSO-SVM三種識別算法的準確度。

3 結束語

本研究基于一種改進型小波閾值函數去噪方法和LSTM網絡構建了肌肉疲勞狀態識別模型。實驗結果表明,改進型小波閾值函數的去噪效果明顯優于硬閾值、軟閾值去噪方法。在肌肉疲勞狀態識別準確度方面,基于LSTM網絡構建的疲勞識別模型相比于CNN和PSO-SVM具有更好的表現,但是需要較長的訓練時間。在使用改進閾值函數去噪方法對sEMG特征數據進行處理后,基于LSTM網絡、CNN和PSO-SVM構建的三種疲勞狀態識別模型的準確度均得到不同程度的提高。本文研究成果為信號去噪處理和準確識別下肢肌肉循環抗阻運動過程中的疲勞狀態提供了一種新的方法。本文提出的肌肉疲勞識別模型能否用于識別其他運動模式(如行走、跑步等)下肌肉疲勞狀態將作為后續的研究內容,進一步開展相關實驗。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:實驗設計由王君洪、陳竟成完成,數據收集由王君洪、李磊完成,數據分析由王君洪、彭偉完成,論文寫作由王君洪、孫少明、孫怡寧完成。

倫理聲明:本研究涉及的所有實驗方法均通過了項目合作單位安徽中醫藥大學神經病學研究所附屬醫院倫理委員會的審批,并遵守《赫爾辛基宣言》。