橈動脈脈搏波蘊含了人體豐富的生理、病理信息,對橈動脈脈搏波的無創研究可以評估不同年齡段人群的動脈血管彈性。實驗利用壓電式脈搏波傳感器無創采集年輕人群體和中老年人群體在不同接觸壓力下的橈動脈脈搏波,并使用三角形血流模型擬合法分解橈動脈波形,得到前向波與反射波并計算反射參數,最后對接觸壓力Psensor與反射參數進行相關性分析和回歸分析。結果表明,兩類受試者中反射參數RM、RI、Rd 均與Psensor具有較強的負相關性,且兩類受試者的相關系數及回歸曲線斜率有顯著差異(P<0.05)。基于此研究結果,臨床上檢測橈動脈反射波時,應當避免對傳感器施加過大的接觸壓力;同時表明,反射參數與傳感器接觸壓力的回歸曲線斜率大小也可能是量化血管彈性的一個潛在有效指標。

引用本文: 譚浚宜, 徐禮勝, 孫洪明, 許博文, 李永春, 姚育東. 接觸壓力對橈動脈脈搏波反射特性影響的量化分析. 生物醫學工程學雜志, 2022, 39(6): 1127-1132. doi: 10.7507/1001-5515.202203048 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

近年來,心血管疾病的發病率和患病率仍在持續增高,已經成為居民死亡的首要原因。外周動脈硬化是一種會導致高血壓及其他心血管疾病的高死亡率病變[1],而如今外周動脈硬化不僅廣泛存在于中老年人群中,還有著年輕化的趨勢。因此,對外周動脈硬化相關疾病進行診斷和定性是非常重要的[2]。由于橈動脈脈搏波中蘊含人體豐富的生理、病理信息,可以反映人體心血管系統的功能,近年越來越受到醫學界的重視。相關研究表明,外周脈搏波波形的無創測量可以生成冠狀動脈疾病的獨立風險標記[3];通過對橈動脈進行壓力分析,得到的橈動脈舒張期指數和收縮期指數與心血管疾病風險具有相關性[4]。因此,利用橈動脈脈搏波進行外周動脈硬化相關疾病的研究是非常有實際意義的[5]。

以往有研究通過計算頸股動脈脈搏波速度以及計算增強指數來反映動脈硬化程度[6-7],然而測量頸股動脈距離及傳播時間不僅耗費人力而且測量的準確性對最終結果有較大的影響。根據波的反射原理,脈搏波在前向波傳遞時發生傳播介質特征阻抗的變化,進而產生反射波。研究表明,反射波波形可以提供與中心動脈壓波形相似的信息[8],反射波的增加,會增加心臟負荷和脈搏波幅值,從而增加患心血管疾病的風險[9];通過反射波求得的反射幅度RM和反射指數RI 有更明確的生理意義且不受時間的影響,可以反映脈搏波信息[10],其中反射波幅度與多民族人群中的全因死亡率也獨立相關[11]。因此,大量從脈搏波中分解反射波的方式被相繼提出,其中通過脈搏波強度對脈搏波進行分解是最流行的方法之一[11-13],其他方法還包括利用模態分解[14]、數學建模[15]、獨立成分分析[16]、高斯函數分解[17-20],以及利用波反射模型分解[21-23]。

綜合對脈搏波分解以及反射波生理意義的研究,我們提出了一種更簡便、便攜的方式來進行脈搏波分解及動脈血管彈性評估。本文采用壓電式脈搏波傳感器對橈動脈脈搏波進行采集,具有原理簡單、穩定性強、測量精度高等優點[24]。將采集得到的橈動脈脈搏波通過擬合血流波形的方式進行分解,并計算得到在不同接觸壓力下的反射參數,進而通過線性回歸分析得到傳感器接觸壓力與脈搏波波形及反射參數的關系。通過實驗采集了不同接觸壓力下年輕人和中老年人的脈搏波,對接觸壓力與相應反射參數進行回歸分析。期望本文所提出的線性回歸斜率可作為一種動脈血管彈性評估指標,實現對外周動脈硬化疾病的監測。

1 脈搏波分解基本理論

1.1 波形分解的公式推導

研究者曾采用經驗模態分解[14]和獨立成分分析[16]對脈搏波進行分解,得到前向波和反射波的信息,但這種方法對分解維度要求較大,且對參數選擇有較高要求。因此,Westerhof等[25]提出對同時測量得到的脈搏波和血流流速波進行傅里葉分析來分解得到前向波與反射波。Laxminarayan[26]則論證了在已知特征阻抗Zc的情況下,可以通過簡化的公式進行脈搏波分解,公式推導如下。已知反射系數R(f)與輸入阻抗Zin具有如下關系:

|

式中輸入阻抗Zin由實際測量的脈搏波Pin(f)和血流波形Im(f)的諧波導出,則式(1)可重寫為:

|

脈搏波前向波的諧波公式為:

|

將式(3)的反射系數R(f)用式(2)替換得到:

|

因此,通過對式(4)做傅里葉反變換,可以求得前向波和反射波的時間方程:

|

|

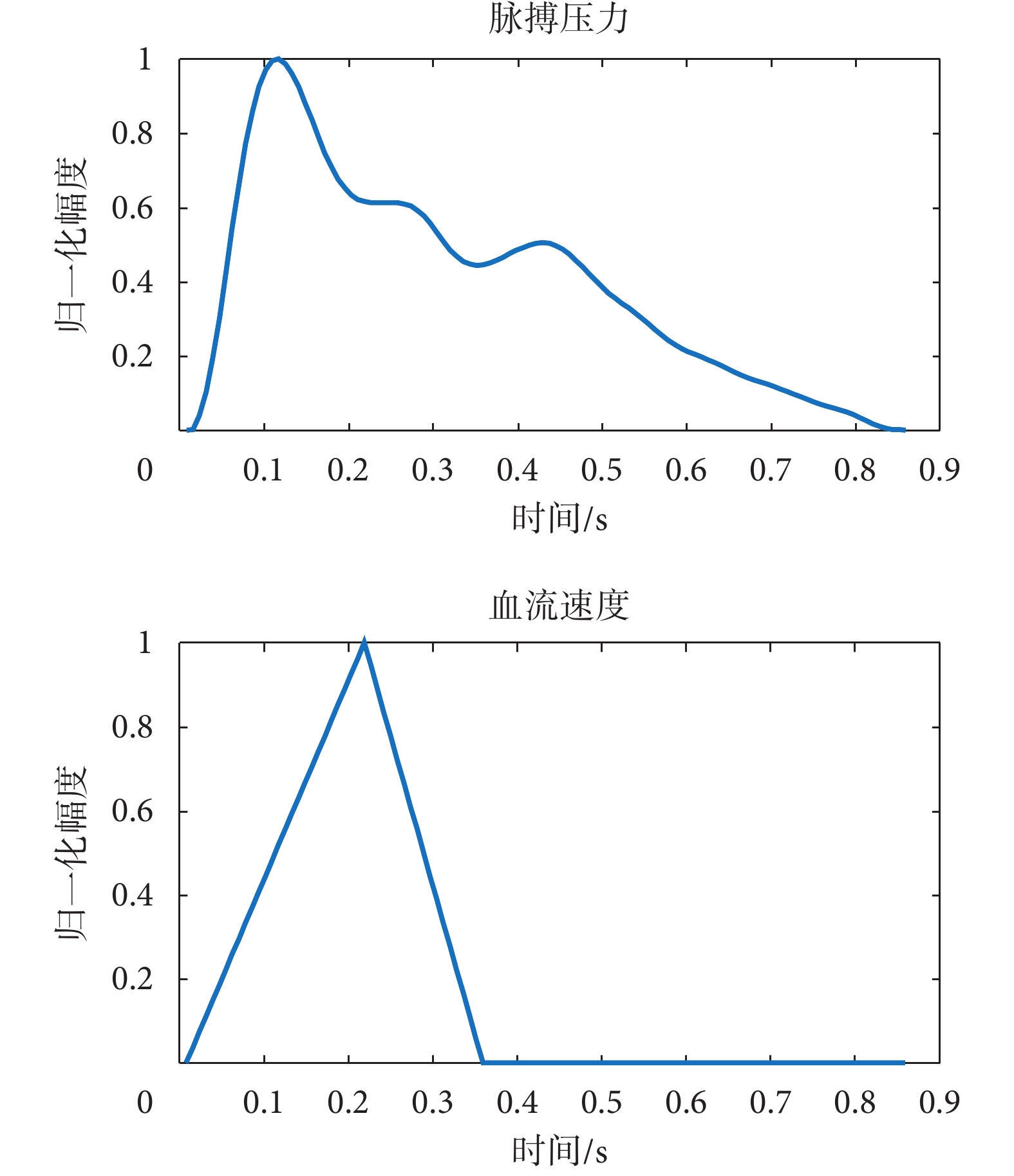

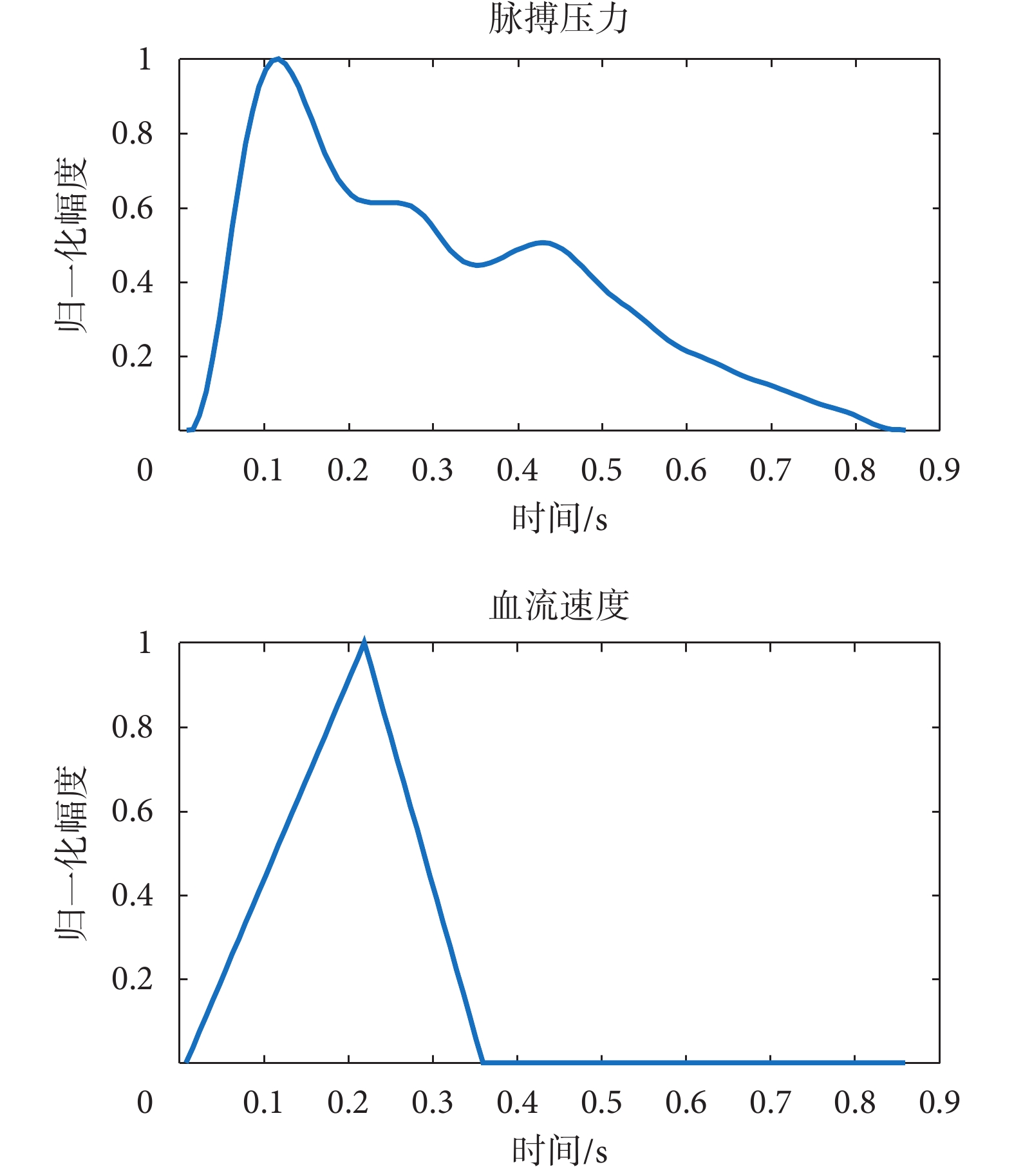

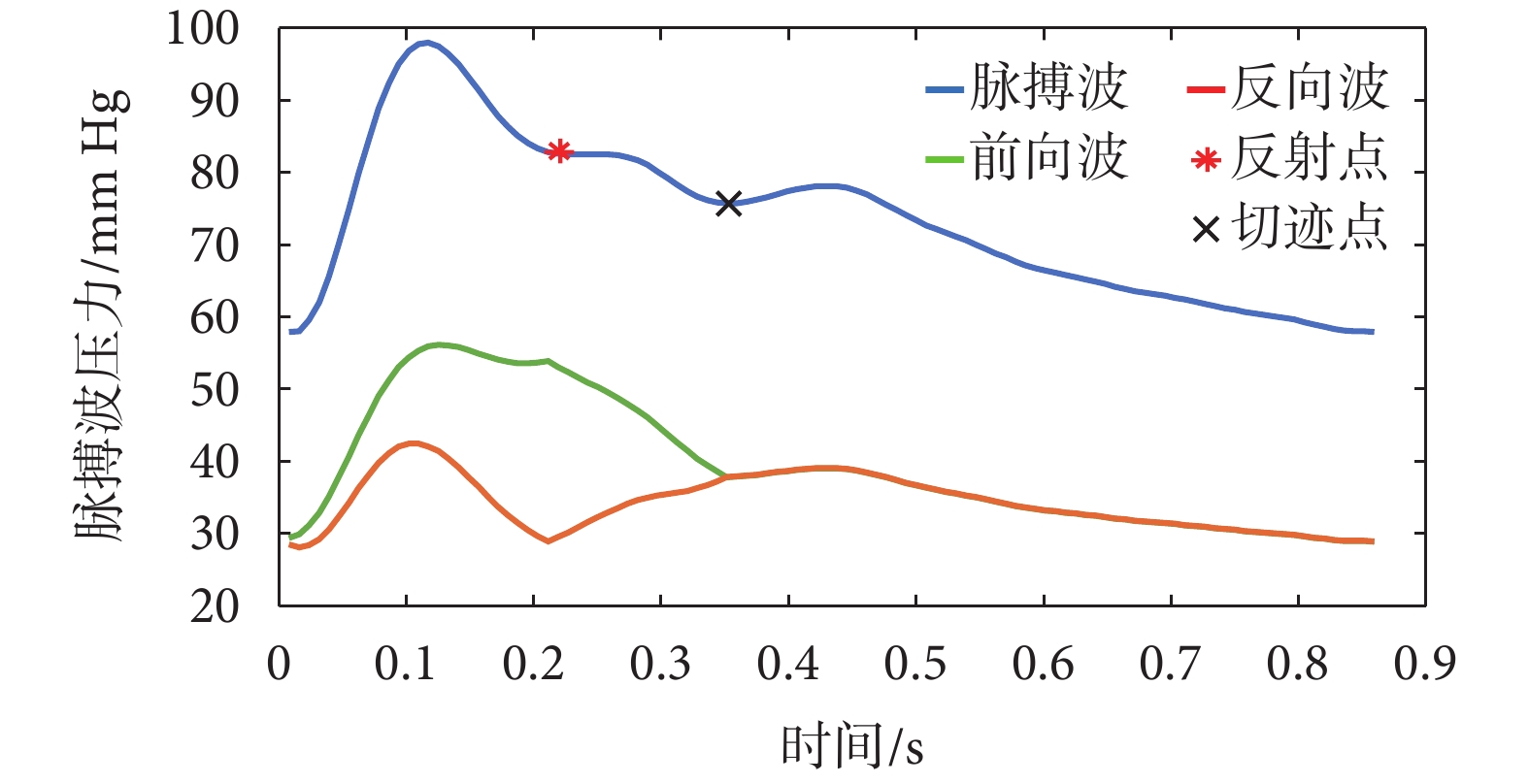

以上是我們進行脈搏波分解所需要的公式推導,然而這種分解方式需要對動脈血流波形進行有創測量。因此,我們結合Westerhof等[27]提出的方法,利用三角形來擬合動脈血流波形,如圖1所示。本文所展示的脈搏波波形均來源于一名24歲的健康男性。圖中血流波形的持續時間(三角形底邊長)為脈搏波舒張末期到切跡點的時間,最大值(三角形頂點)則由脈搏波反射點的位置確定。由上述公式可知,式(5)~(6)中均含乘積Zc?Im(t),且Zc等于壓力增量和流速增量的比值,Zc?Im(t)的量綱為壓力值,進而消除了血流波形的幅值,所以擬合三角形的幅值無需校準。這種方法無需測量血流速度波形,操作簡便,還曾應用于主動脈的脈搏波傳導速度的計算,具有無創以及精度高的優點[28]。因此,本文選用此擬合血流波形的方法并結合上述公式進行橈動脈脈搏波分解。

圖1

橈動脈脈搏波波形與血流擬合三角形

Figure1.

Radial pulse waveform and fitted triangle waveform

圖1

橈動脈脈搏波波形與血流擬合三角形

Figure1.

Radial pulse waveform and fitted triangle waveform

1.2 特征阻抗的計算

特征阻抗的計算方法有頻域方法和時域方法,頻域方法根據輸入阻抗模量的4~7次諧波的算術平均值計算得到,其計算過程復雜繁瑣。因此,本文采用Dujardin等[29]提出的時域計算方法,計算公式為:

|

其中Pr為脈搏波反射點壓力值,Pd為舒張末期壓力值,Fmax為流速波的幅值。

1.3 反射參數的計算

以往我們通過傳遞函數以及計算射血時間的方式得到主動脈的增強指數并為主動脈硬化程度提供參考,然而這種方法需要測量的參數較多,會耗費較多的人力物力。通過研究表明,脈搏波中的反射成分已被認為是衡量心血管風險的一個重要指標,動脈波的反射可以檢測出有記錄的冠狀動脈疾病(coronary artery disease,CAD)患者是否患有外周動脈的粥樣硬化[30-31]。因此,我們提出利用反射參數來分析動脈硬化程度。反射參數是能夠較好表征反射波特性的參數,主要包括反射幅值RM和反射指數RI。由于重搏波由前向波和反射波疊加產生,而前向波主要取決于心血管系統等內在因素,進而重搏波高度可以在一定程度上反映反射波幅值的變化[32]。因此,本文選取RM、RI和重搏波與主波幅值比Rd作為反射參數進行分析。

RM、RI、Rd計算公式如下:

|

|

|

式中Pb為橈動脈反射波,Pf為橈動脈前向波,Pd為舒張末期壓力值,P1為橈動脈脈搏波主波峰值。

2 實驗驗證

2.1 研究對象和數據采集

實驗受試者共25人(男性15人,女性10人),其中18人年齡在18~44歲之間,7人年齡在45~77歲之間。所有受試者均無吸煙喝酒等習慣,且身體質量指數介于18.5~24之間,無高血脂、高血壓、貧血性疾病以及心血管疾病史。

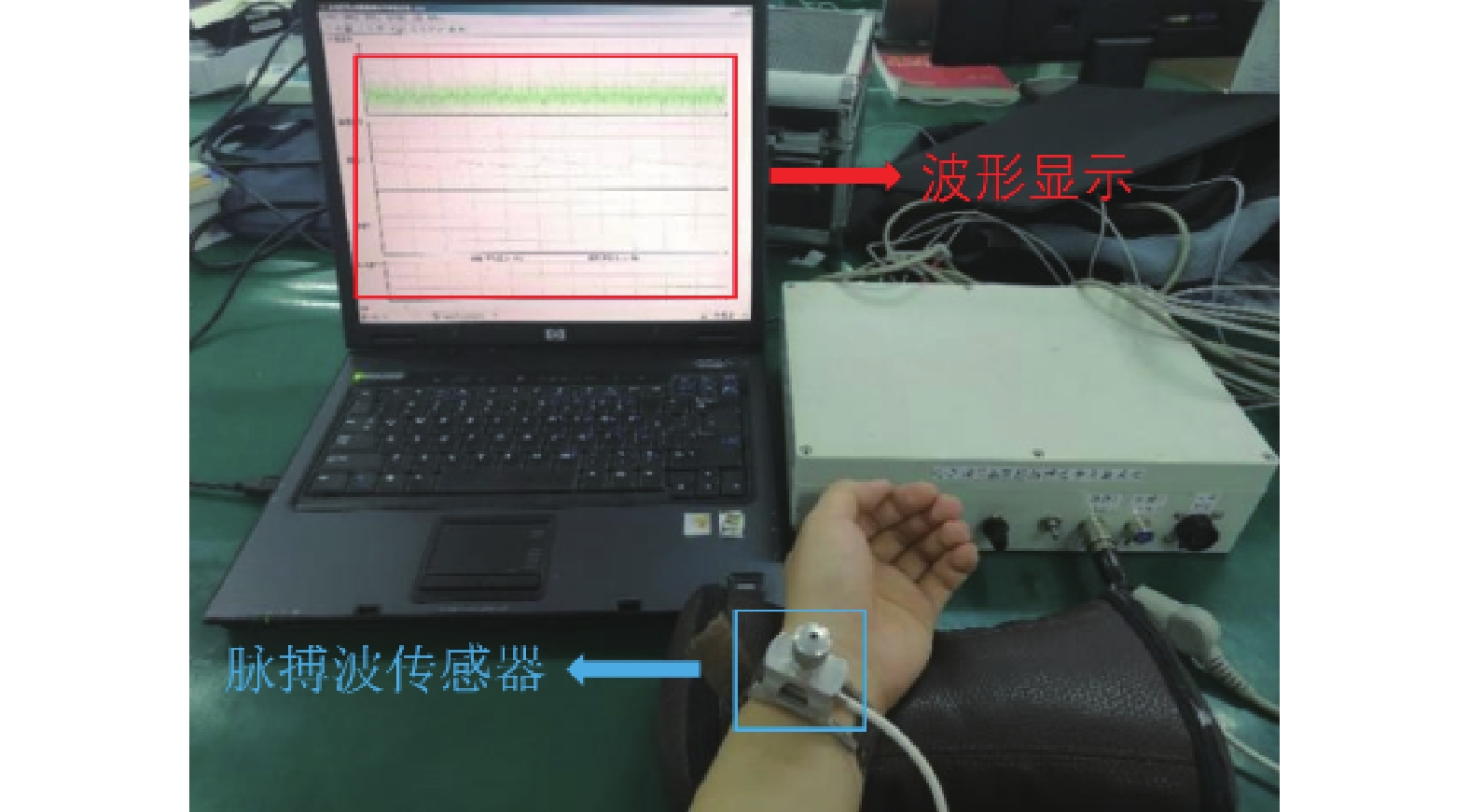

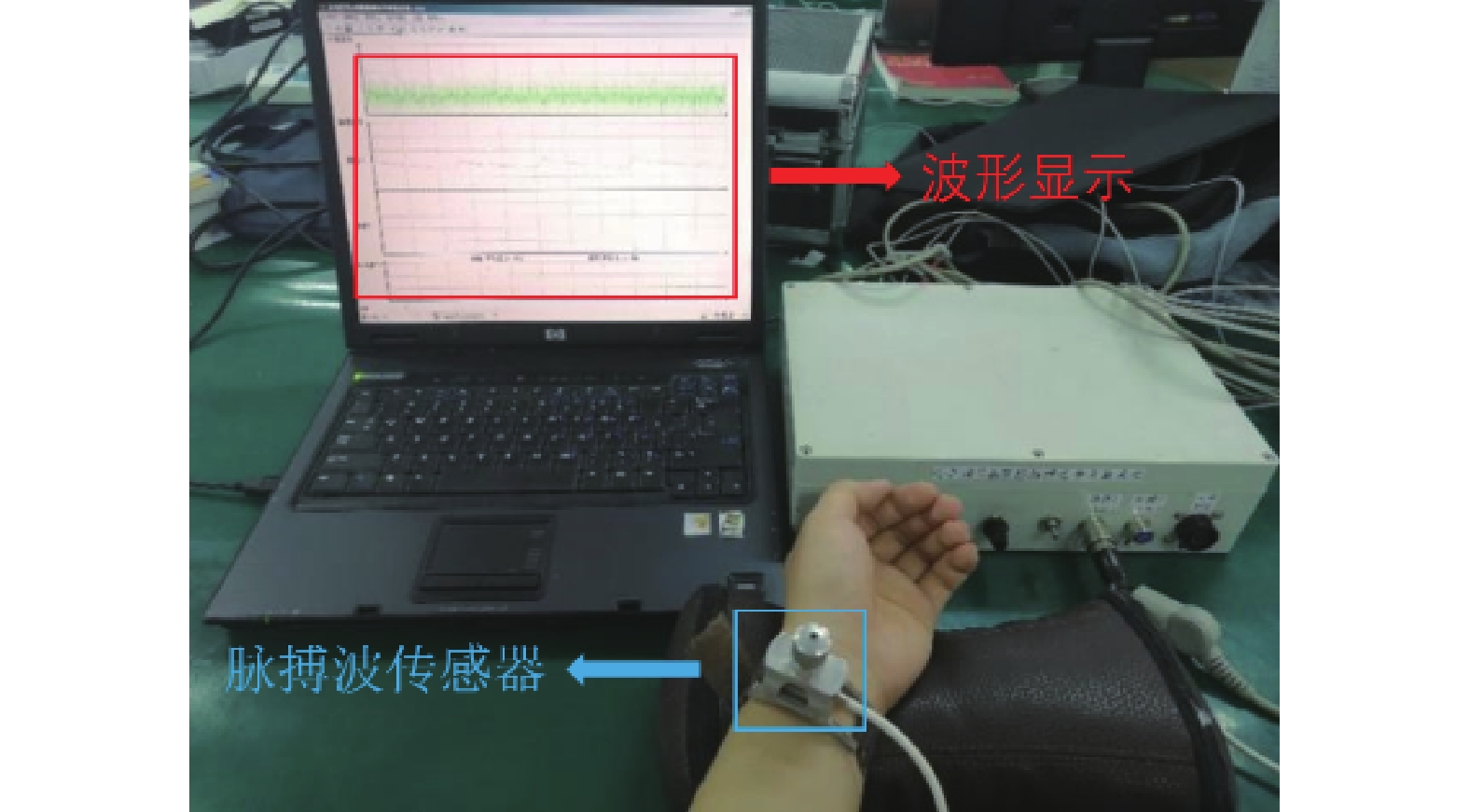

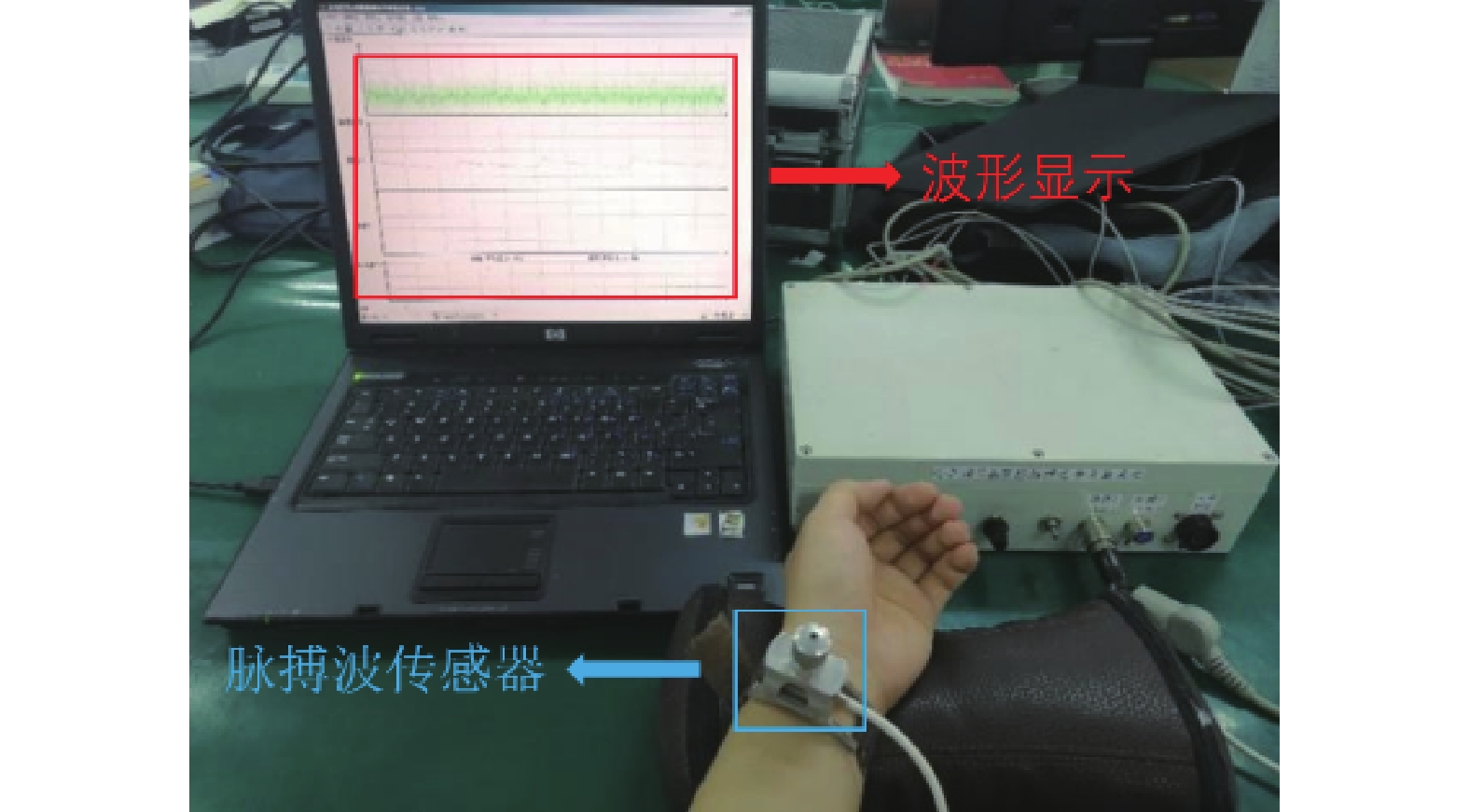

數據采集步驟:受試者保持直立靜止坐姿,使用壓電式脈搏傳感器采集橈動脈處的脈搏波波形和傳感器接觸壓力數據。采集過程中逐漸增加傳感器與橈動脈之間的接觸壓力,接觸壓力范圍為0.3~2.5 N,壓力梯度個數為6~13,脈搏波傳感器采樣頻率為1 000 Hz,實驗共采集25組有效數據。采集過程中所使用的設備及軟件均為所在實驗室研發,采集過程如圖2所示。

圖2

橈動脈脈搏波采集示意圖

Figure2.

The acquisition scenario of radial pulse wave

圖2

橈動脈脈搏波采集示意圖

Figure2.

The acquisition scenario of radial pulse wave

2.2 橈動脈脈搏波的分解和參數計算

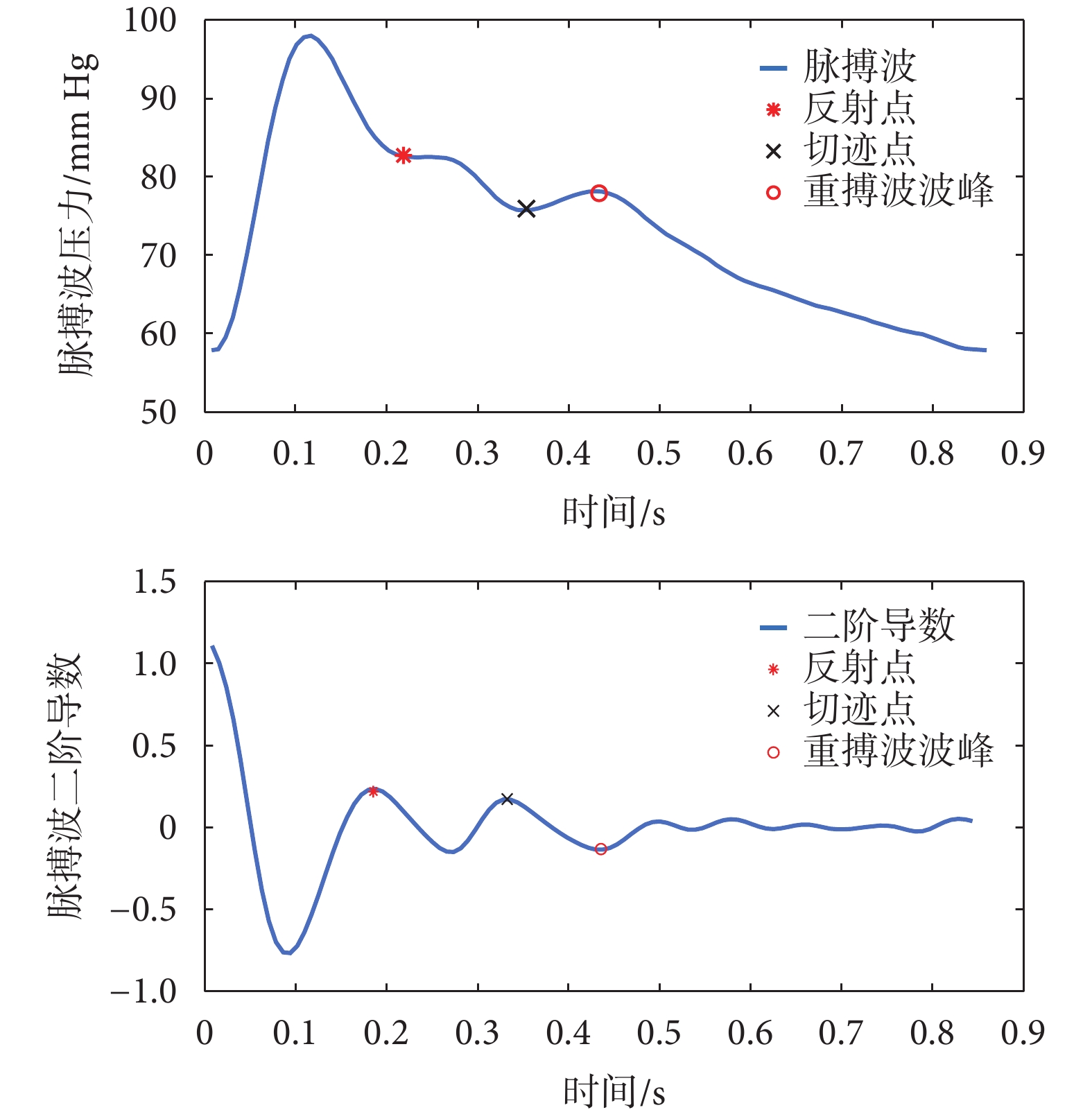

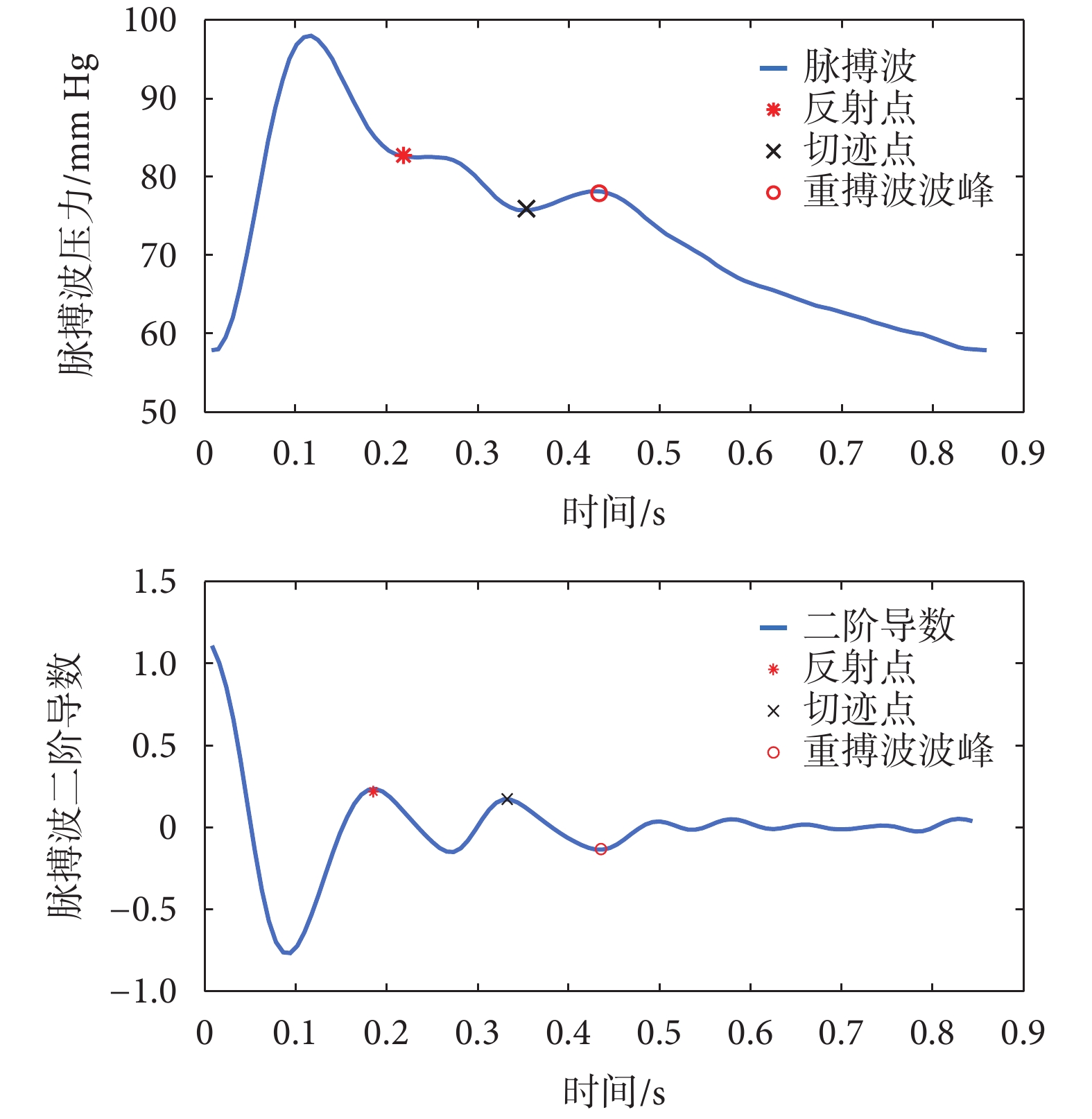

2.2.1 脈搏波特征點提取

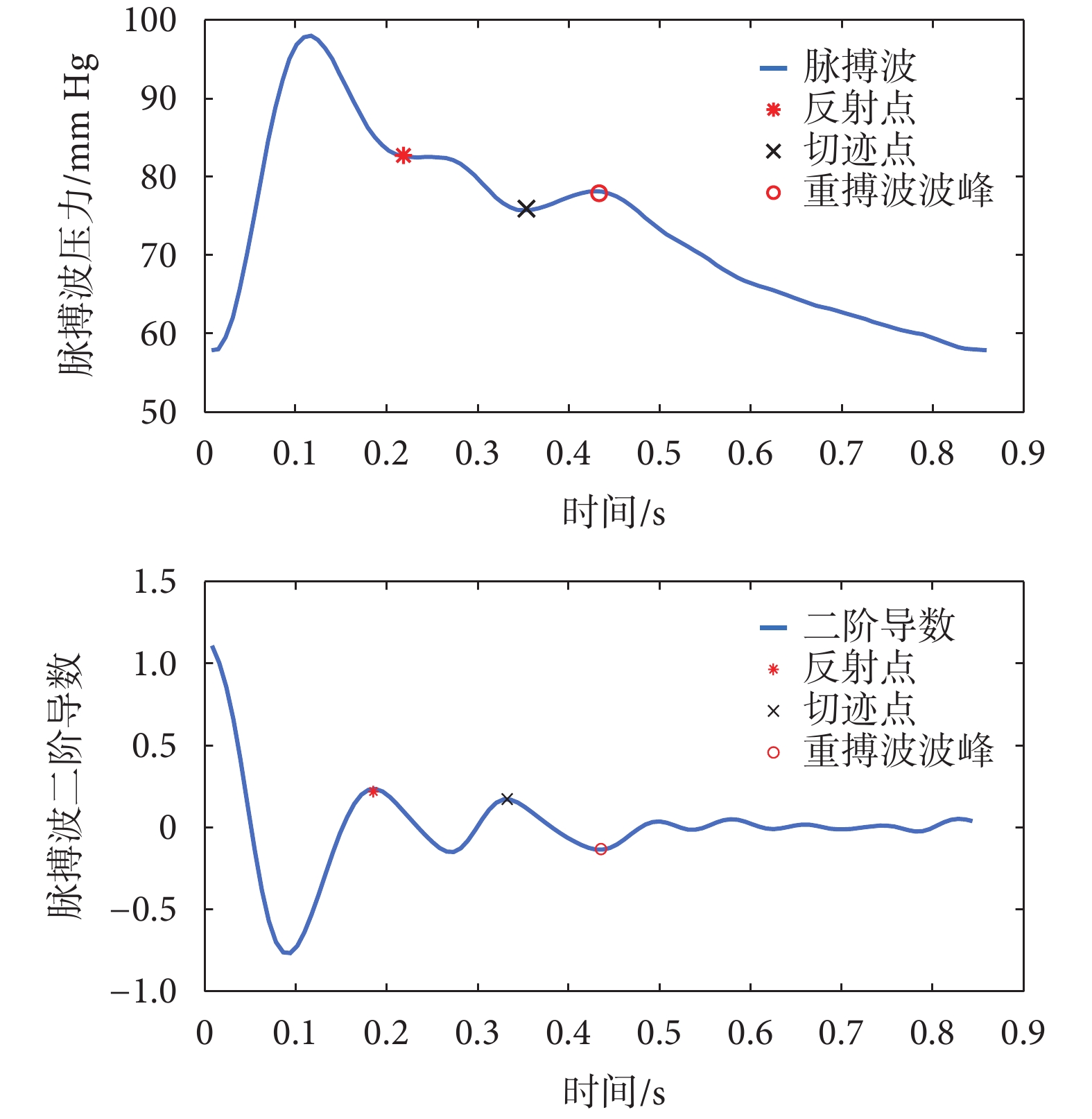

將實驗采集到的脈搏波由橈動脈收縮壓與舒張壓進行單位標定,單位為mm Hg。標定完成后,利用橈動脈波形的二階導數的局部極值確定脈搏波的切跡點、反射點與重搏波。其中切跡點位于脈搏波二階導數主波波峰之后的第二個極大值處,反射點位于脈搏波二階導數的第一個極大值處,重搏波橫坐標通過計算脈搏波在主波波峰之后的第二個極大值求得。特征點識別出來后,即可進行脈搏波波形分解和反射參數的計算,特征點提取結果如圖3所示。

圖3

橈動脈脈搏波波形上的特征點及二次導數上的特征點

Figure3.

Eigenpoints on the radial pulse waveform and the second derivative

圖3

橈動脈脈搏波波形上的特征點及二次導數上的特征點

Figure3.

Eigenpoints on the radial pulse waveform and the second derivative

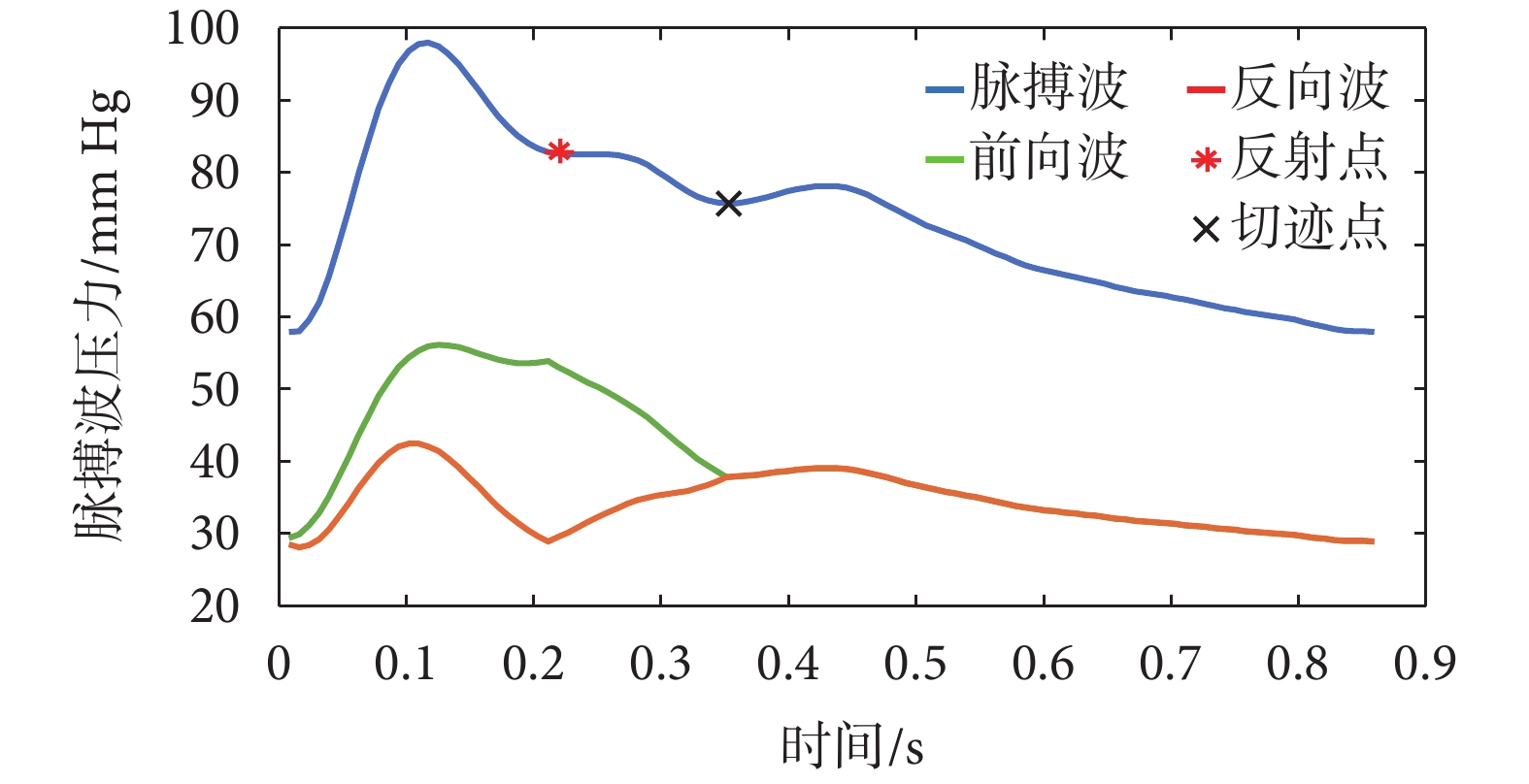

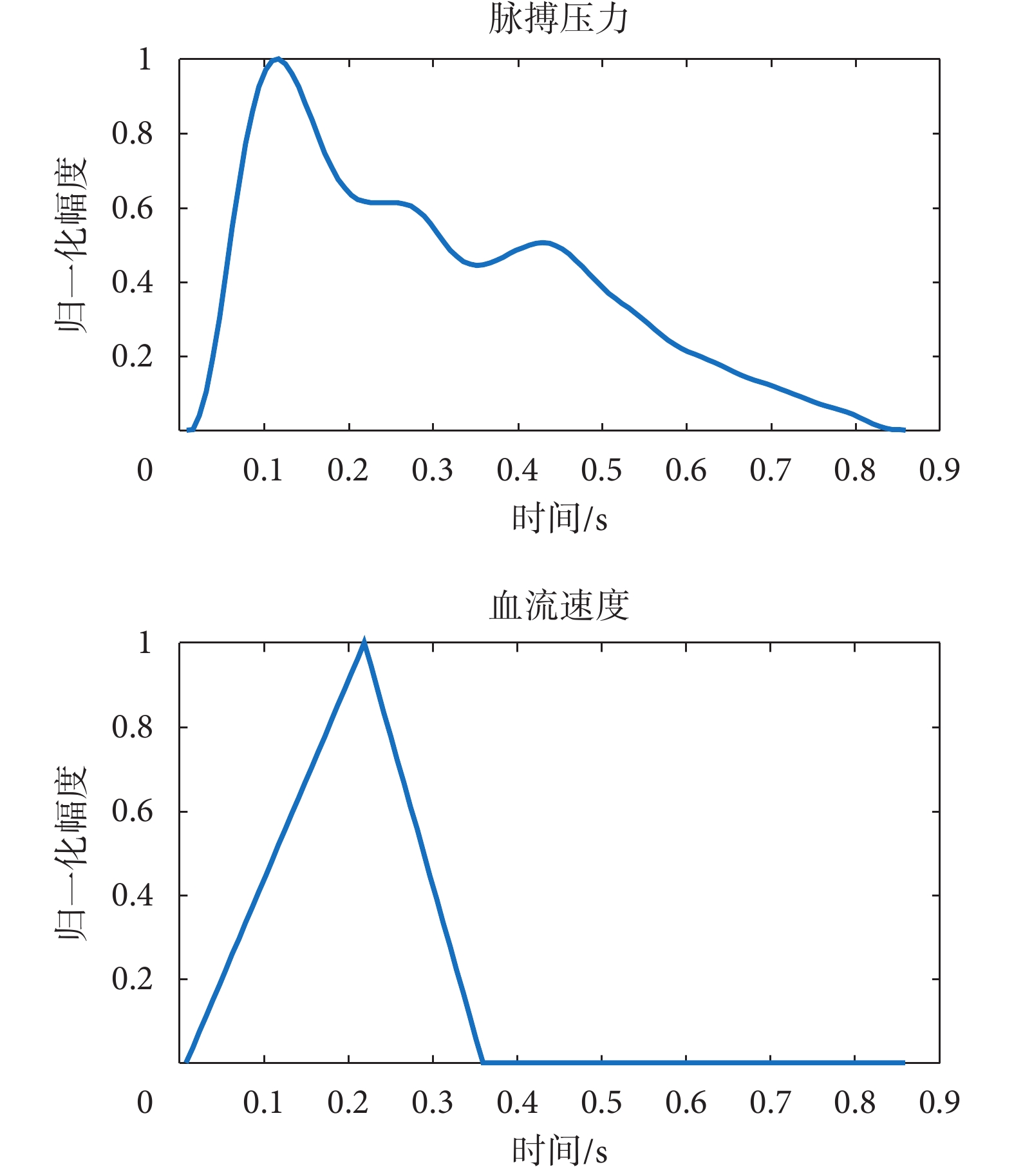

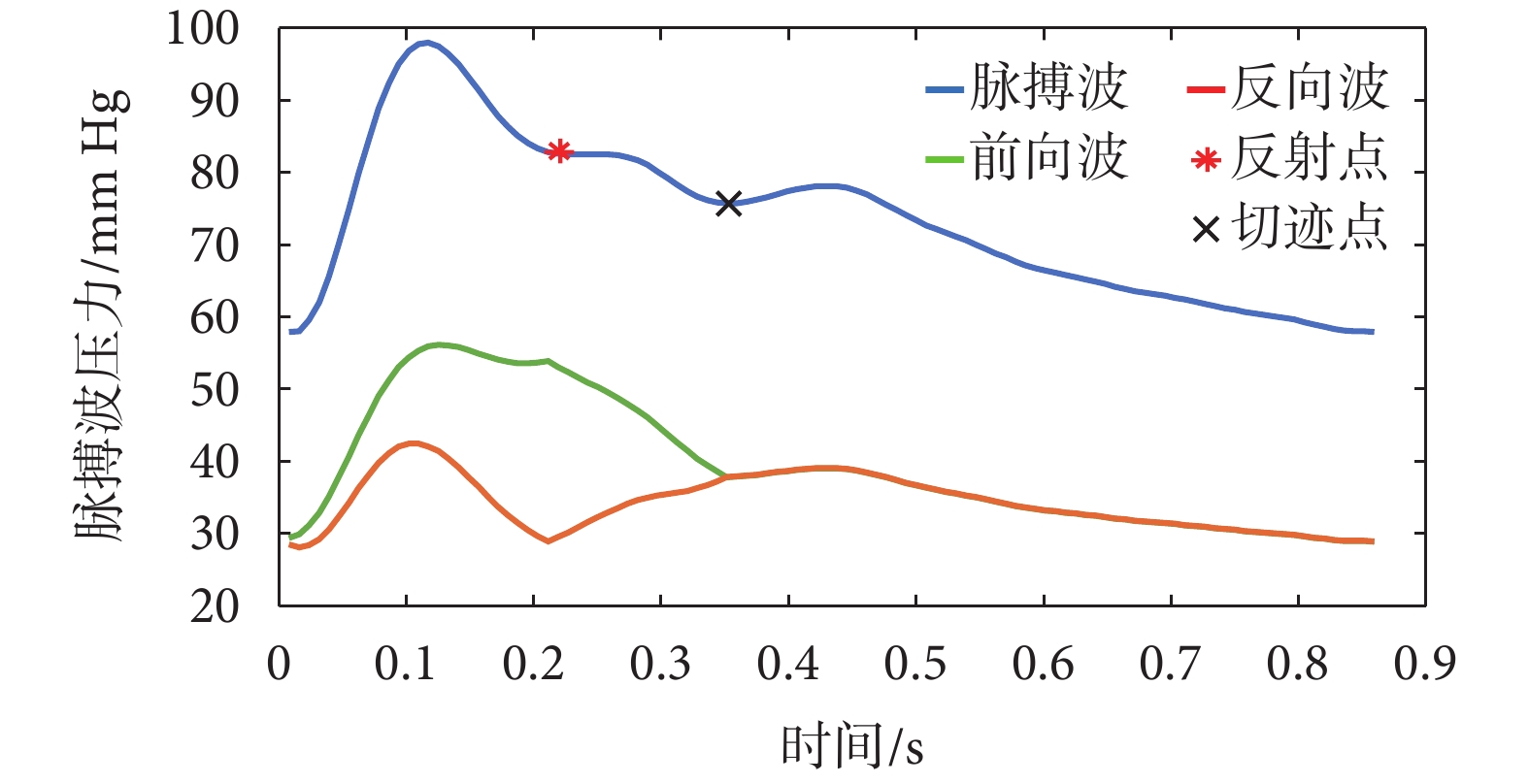

2.2.2 脈搏波波形分解與參數計算

針對每組樣本,特征點識別成功后,即可使用Westerhof提出的三角形血流擬合法進行不同接觸壓力下的脈搏波分解,波形分解結果如圖4所示。波形分解結束后,可以根據式(8)~(10)計算反射參數RM、RI 和Rd。分別記錄RM、RI、Rd在傳感器不同接觸壓力Psensor下的值,并分析接觸壓力增大時,各參數的變化情況。

圖4

波形分解結果

Figure4.

The result of pulse wave decomposition

圖4

波形分解結果

Figure4.

The result of pulse wave decomposition

2.3 反射參數在恒定接觸壓力下的穩定性分析

當傳感器接觸壓力Psensor保持恒定時,實驗連續采集400個周期的橈動脈脈搏波,并計算每個周期的反射參數RM、RI、Rd以及三個波形參數的變異系數CV。變異系數可以反映樣本相對于總體均值的變異程度,其計算公式如下所示:

|

式中 為標準差,

為標準差, 為平均值。

為平均值。

結果如表1所示。從結果可以得知,隨著時間的變化,反射參數RM、RI、Rd的變異系數較小,具有較高的穩定性,不會隨時間發生大幅波動,因而在接下來的實驗中可以不考慮脈搏波采集時間對反射參數的影響。

2.4 不同年齡受試者群體中反射參數隨接觸壓力變化的相關性分析

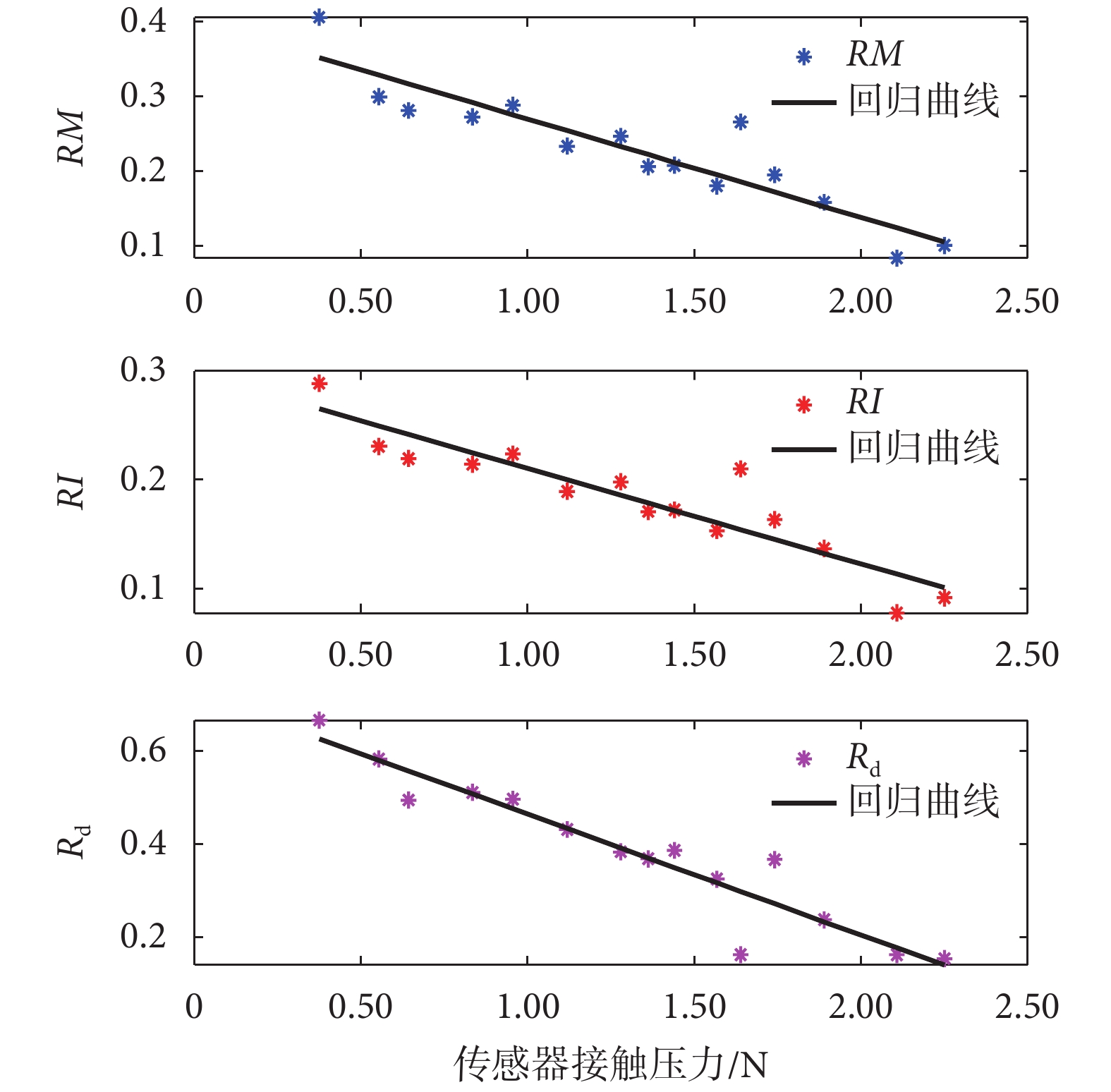

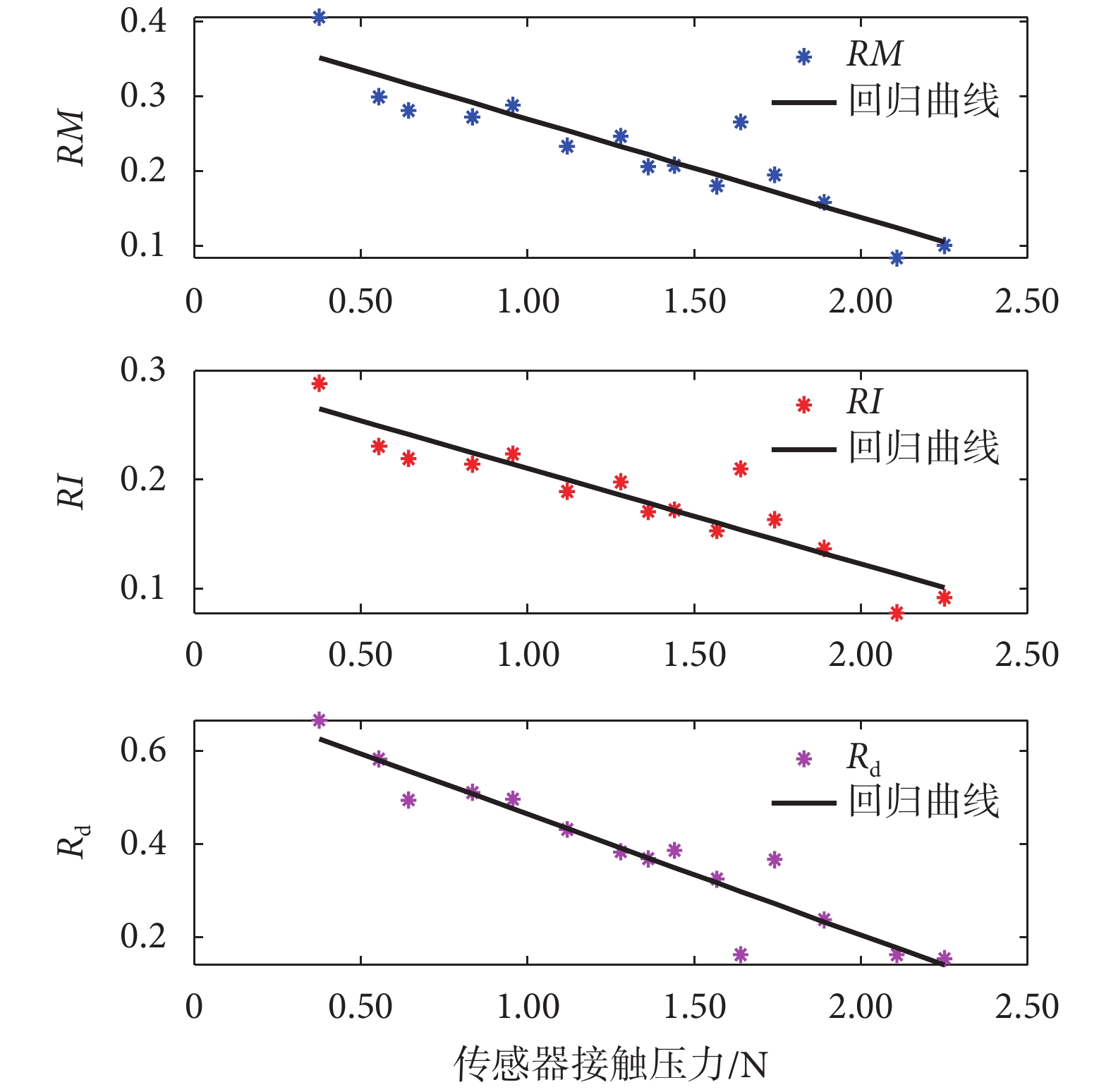

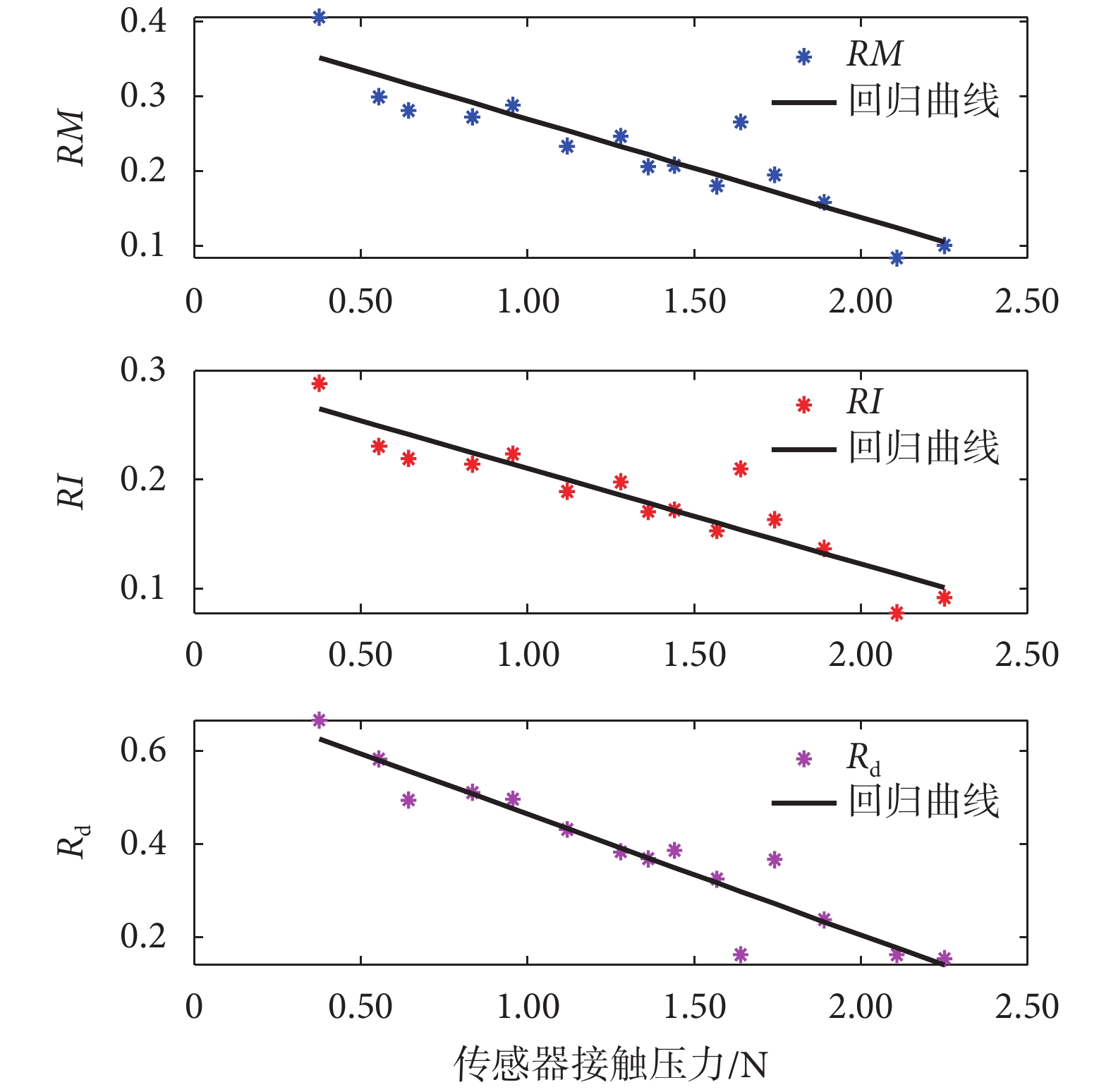

本文共采集了25組(18例年輕人、7例中老年人)不同接觸壓力下的橈動脈波形,針對每組樣本,分別計算其RM、RI、Rd與傳感器接觸壓力Psensor的相關系數,計算結果表示為平均值的形式,并對相關系數進行F檢驗,結果如表2所示。從結果可知,三種反射參數與接觸壓力具有顯著的負相關性。圖5顯示了某一樣本的反射參數隨著傳感器接觸壓力變化的結果,結果顯示,當傳感器接觸壓力增大時,三個反射參數均隨之下降。

圖5

某一樣本的反射參數隨傳感器接觸壓力的變化

Figure5.

Change of reflection parameters with Psensor from one subject

圖5

某一樣本的反射參數隨傳感器接觸壓力的變化

Figure5.

Change of reflection parameters with Psensor from one subject

表3顯示了兩類受試者的反射參數與傳感器接觸壓力相關系數的t檢驗。結果表明,在兩類受試者中不同反射參數RM、RI、Rd均與傳感器接觸壓力之間具有負相關性,且兩類受試者之間反射參數與接觸壓力的相關系數具有顯著差異(P<0.05)。

2.5 不同年齡受試者群體中反射參數隨接觸壓力變化的回歸分析

為了探究年輕受試者與中老年受試者反射參數與接觸壓力的變化關系,使用MATLAB軟件分別對兩類受試者的反射參數RM、RI、Rd與傳感器接觸壓力Psensor進行回歸分析,可得到兩類受試者反射參數與接觸壓力回歸曲線的斜率,并對兩類受試者的反射參數與接觸壓力回歸曲線的斜率進行t檢驗,如表4所示。結果表明,相比中老年人群體,年輕人群體的平均斜率更大,即隨著接觸壓力Psensor的變化,反射參數改變的程度更大,且兩類受試者反射參數與傳感器接觸壓力Psensor的回歸曲線斜率具有顯著差異。

3 總結與討論

本文我們探究了傳感器接觸壓力對橈動脈反射參數的影響。實驗首先驗證了恒定接觸壓力下反射參數的穩定性,其次進行了不同年齡受試者反射參數與傳感器接觸壓力的相關性分析和回歸分析。得到以下結論:

(1)在兩類受試群體中,反射參數RM、RI、Rd與Psensor之間均有較強的負相關性,這表明傳感器接觸壓力的增大會減弱橈動脈反射波的幅值。因此,臨床上使用壓電式脈搏傳感器檢測橈動脈反射波時應當避免施加過高的接觸壓力,進而防止橈動脈反射波的幅值過小。

(2)相比年輕人群體,中老年人群體中反射參數與傳感器接觸壓力的回歸曲線平均斜率更小,且兩類受試者的回歸斜率具有顯著差異。此結果說明,傳感器接觸壓力對橈動脈反射波的影響強度在不同年齡段受試者群體中有所不同,進而也預示著中老年人群體中血管的硬化程度加深與順應性下降。因此,我們推斷反射參數與傳感器接觸壓力的回歸曲線斜率大小可能是評價血管彈性程度的一個較好的指標。

由于每個樣本采集用時較長且在實驗過程中需要不斷加壓,因此,在后續研究中需要對壓力上下限的確定采取更加靈活的方式,根據年齡的大小及身體狀態來調整壓力范圍,以避免對不同年齡段的人造成身體上的傷害。本文中老年人群的數據量較少,特別是缺少身體健康狀況不同的老年人的數據,研究的全面性不足,因此在后續研究中,我們將著重采集中老年人數據,并嘗試根據健康或患病情況進行細化研究,以期得到不同年齡段人群所患疾病與動脈硬化病變的相關性。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻說明:譚浚宜主要負責程序數據分析、算法設計編寫以及論文撰寫,徐禮勝主要負責項目主持、協調溝通、計劃安排以及審閱修訂,孫洪明主要負責數據采集、數據分析及算法編寫,許博文主要負責數據分析指導、算法設計及論文審閱修訂,李永春主要負責項目計劃安排,姚育東主要負責協調溝通、論文審閱以及項目安排。

倫理聲明:本研究通過了東北大學生物與醫學倫理委員會的審批(批文編號:NEU-EC-2020B015S)。

引言

近年來,心血管疾病的發病率和患病率仍在持續增高,已經成為居民死亡的首要原因。外周動脈硬化是一種會導致高血壓及其他心血管疾病的高死亡率病變[1],而如今外周動脈硬化不僅廣泛存在于中老年人群中,還有著年輕化的趨勢。因此,對外周動脈硬化相關疾病進行診斷和定性是非常重要的[2]。由于橈動脈脈搏波中蘊含人體豐富的生理、病理信息,可以反映人體心血管系統的功能,近年越來越受到醫學界的重視。相關研究表明,外周脈搏波波形的無創測量可以生成冠狀動脈疾病的獨立風險標記[3];通過對橈動脈進行壓力分析,得到的橈動脈舒張期指數和收縮期指數與心血管疾病風險具有相關性[4]。因此,利用橈動脈脈搏波進行外周動脈硬化相關疾病的研究是非常有實際意義的[5]。

以往有研究通過計算頸股動脈脈搏波速度以及計算增強指數來反映動脈硬化程度[6-7],然而測量頸股動脈距離及傳播時間不僅耗費人力而且測量的準確性對最終結果有較大的影響。根據波的反射原理,脈搏波在前向波傳遞時發生傳播介質特征阻抗的變化,進而產生反射波。研究表明,反射波波形可以提供與中心動脈壓波形相似的信息[8],反射波的增加,會增加心臟負荷和脈搏波幅值,從而增加患心血管疾病的風險[9];通過反射波求得的反射幅度RM和反射指數RI 有更明確的生理意義且不受時間的影響,可以反映脈搏波信息[10],其中反射波幅度與多民族人群中的全因死亡率也獨立相關[11]。因此,大量從脈搏波中分解反射波的方式被相繼提出,其中通過脈搏波強度對脈搏波進行分解是最流行的方法之一[11-13],其他方法還包括利用模態分解[14]、數學建模[15]、獨立成分分析[16]、高斯函數分解[17-20],以及利用波反射模型分解[21-23]。

綜合對脈搏波分解以及反射波生理意義的研究,我們提出了一種更簡便、便攜的方式來進行脈搏波分解及動脈血管彈性評估。本文采用壓電式脈搏波傳感器對橈動脈脈搏波進行采集,具有原理簡單、穩定性強、測量精度高等優點[24]。將采集得到的橈動脈脈搏波通過擬合血流波形的方式進行分解,并計算得到在不同接觸壓力下的反射參數,進而通過線性回歸分析得到傳感器接觸壓力與脈搏波波形及反射參數的關系。通過實驗采集了不同接觸壓力下年輕人和中老年人的脈搏波,對接觸壓力與相應反射參數進行回歸分析。期望本文所提出的線性回歸斜率可作為一種動脈血管彈性評估指標,實現對外周動脈硬化疾病的監測。

1 脈搏波分解基本理論

1.1 波形分解的公式推導

研究者曾采用經驗模態分解[14]和獨立成分分析[16]對脈搏波進行分解,得到前向波和反射波的信息,但這種方法對分解維度要求較大,且對參數選擇有較高要求。因此,Westerhof等[25]提出對同時測量得到的脈搏波和血流流速波進行傅里葉分析來分解得到前向波與反射波。Laxminarayan[26]則論證了在已知特征阻抗Zc的情況下,可以通過簡化的公式進行脈搏波分解,公式推導如下。已知反射系數R(f)與輸入阻抗Zin具有如下關系:

|

式中輸入阻抗Zin由實際測量的脈搏波Pin(f)和血流波形Im(f)的諧波導出,則式(1)可重寫為:

|

脈搏波前向波的諧波公式為:

|

將式(3)的反射系數R(f)用式(2)替換得到:

|

因此,通過對式(4)做傅里葉反變換,可以求得前向波和反射波的時間方程:

|

|

以上是我們進行脈搏波分解所需要的公式推導,然而這種分解方式需要對動脈血流波形進行有創測量。因此,我們結合Westerhof等[27]提出的方法,利用三角形來擬合動脈血流波形,如圖1所示。本文所展示的脈搏波波形均來源于一名24歲的健康男性。圖中血流波形的持續時間(三角形底邊長)為脈搏波舒張末期到切跡點的時間,最大值(三角形頂點)則由脈搏波反射點的位置確定。由上述公式可知,式(5)~(6)中均含乘積Zc?Im(t),且Zc等于壓力增量和流速增量的比值,Zc?Im(t)的量綱為壓力值,進而消除了血流波形的幅值,所以擬合三角形的幅值無需校準。這種方法無需測量血流速度波形,操作簡便,還曾應用于主動脈的脈搏波傳導速度的計算,具有無創以及精度高的優點[28]。因此,本文選用此擬合血流波形的方法并結合上述公式進行橈動脈脈搏波分解。

圖1

橈動脈脈搏波波形與血流擬合三角形

Figure1.

Radial pulse waveform and fitted triangle waveform

圖1

橈動脈脈搏波波形與血流擬合三角形

Figure1.

Radial pulse waveform and fitted triangle waveform

1.2 特征阻抗的計算

特征阻抗的計算方法有頻域方法和時域方法,頻域方法根據輸入阻抗模量的4~7次諧波的算術平均值計算得到,其計算過程復雜繁瑣。因此,本文采用Dujardin等[29]提出的時域計算方法,計算公式為:

|

其中Pr為脈搏波反射點壓力值,Pd為舒張末期壓力值,Fmax為流速波的幅值。

1.3 反射參數的計算

以往我們通過傳遞函數以及計算射血時間的方式得到主動脈的增強指數并為主動脈硬化程度提供參考,然而這種方法需要測量的參數較多,會耗費較多的人力物力。通過研究表明,脈搏波中的反射成分已被認為是衡量心血管風險的一個重要指標,動脈波的反射可以檢測出有記錄的冠狀動脈疾病(coronary artery disease,CAD)患者是否患有外周動脈的粥樣硬化[30-31]。因此,我們提出利用反射參數來分析動脈硬化程度。反射參數是能夠較好表征反射波特性的參數,主要包括反射幅值RM和反射指數RI。由于重搏波由前向波和反射波疊加產生,而前向波主要取決于心血管系統等內在因素,進而重搏波高度可以在一定程度上反映反射波幅值的變化[32]。因此,本文選取RM、RI和重搏波與主波幅值比Rd作為反射參數進行分析。

RM、RI、Rd計算公式如下:

|

|

|

式中Pb為橈動脈反射波,Pf為橈動脈前向波,Pd為舒張末期壓力值,P1為橈動脈脈搏波主波峰值。

2 實驗驗證

2.1 研究對象和數據采集

實驗受試者共25人(男性15人,女性10人),其中18人年齡在18~44歲之間,7人年齡在45~77歲之間。所有受試者均無吸煙喝酒等習慣,且身體質量指數介于18.5~24之間,無高血脂、高血壓、貧血性疾病以及心血管疾病史。

數據采集步驟:受試者保持直立靜止坐姿,使用壓電式脈搏傳感器采集橈動脈處的脈搏波波形和傳感器接觸壓力數據。采集過程中逐漸增加傳感器與橈動脈之間的接觸壓力,接觸壓力范圍為0.3~2.5 N,壓力梯度個數為6~13,脈搏波傳感器采樣頻率為1 000 Hz,實驗共采集25組有效數據。采集過程中所使用的設備及軟件均為所在實驗室研發,采集過程如圖2所示。

圖2

橈動脈脈搏波采集示意圖

Figure2.

The acquisition scenario of radial pulse wave

圖2

橈動脈脈搏波采集示意圖

Figure2.

The acquisition scenario of radial pulse wave

2.2 橈動脈脈搏波的分解和參數計算

2.2.1 脈搏波特征點提取

將實驗采集到的脈搏波由橈動脈收縮壓與舒張壓進行單位標定,單位為mm Hg。標定完成后,利用橈動脈波形的二階導數的局部極值確定脈搏波的切跡點、反射點與重搏波。其中切跡點位于脈搏波二階導數主波波峰之后的第二個極大值處,反射點位于脈搏波二階導數的第一個極大值處,重搏波橫坐標通過計算脈搏波在主波波峰之后的第二個極大值求得。特征點識別出來后,即可進行脈搏波波形分解和反射參數的計算,特征點提取結果如圖3所示。

圖3

橈動脈脈搏波波形上的特征點及二次導數上的特征點

Figure3.

Eigenpoints on the radial pulse waveform and the second derivative

圖3

橈動脈脈搏波波形上的特征點及二次導數上的特征點

Figure3.

Eigenpoints on the radial pulse waveform and the second derivative

2.2.2 脈搏波波形分解與參數計算

針對每組樣本,特征點識別成功后,即可使用Westerhof提出的三角形血流擬合法進行不同接觸壓力下的脈搏波分解,波形分解結果如圖4所示。波形分解結束后,可以根據式(8)~(10)計算反射參數RM、RI 和Rd。分別記錄RM、RI、Rd在傳感器不同接觸壓力Psensor下的值,并分析接觸壓力增大時,各參數的變化情況。

圖4

波形分解結果

Figure4.

The result of pulse wave decomposition

圖4

波形分解結果

Figure4.

The result of pulse wave decomposition

2.3 反射參數在恒定接觸壓力下的穩定性分析

當傳感器接觸壓力Psensor保持恒定時,實驗連續采集400個周期的橈動脈脈搏波,并計算每個周期的反射參數RM、RI、Rd以及三個波形參數的變異系數CV。變異系數可以反映樣本相對于總體均值的變異程度,其計算公式如下所示:

|

式中 為標準差,

為標準差, 為平均值。

為平均值。

結果如表1所示。從結果可以得知,隨著時間的變化,反射參數RM、RI、Rd的變異系數較小,具有較高的穩定性,不會隨時間發生大幅波動,因而在接下來的實驗中可以不考慮脈搏波采集時間對反射參數的影響。

2.4 不同年齡受試者群體中反射參數隨接觸壓力變化的相關性分析

本文共采集了25組(18例年輕人、7例中老年人)不同接觸壓力下的橈動脈波形,針對每組樣本,分別計算其RM、RI、Rd與傳感器接觸壓力Psensor的相關系數,計算結果表示為平均值的形式,并對相關系數進行F檢驗,結果如表2所示。從結果可知,三種反射參數與接觸壓力具有顯著的負相關性。圖5顯示了某一樣本的反射參數隨著傳感器接觸壓力變化的結果,結果顯示,當傳感器接觸壓力增大時,三個反射參數均隨之下降。

圖5

某一樣本的反射參數隨傳感器接觸壓力的變化

Figure5.

Change of reflection parameters with Psensor from one subject

圖5

某一樣本的反射參數隨傳感器接觸壓力的變化

Figure5.

Change of reflection parameters with Psensor from one subject

表3顯示了兩類受試者的反射參數與傳感器接觸壓力相關系數的t檢驗。結果表明,在兩類受試者中不同反射參數RM、RI、Rd均與傳感器接觸壓力之間具有負相關性,且兩類受試者之間反射參數與接觸壓力的相關系數具有顯著差異(P<0.05)。

2.5 不同年齡受試者群體中反射參數隨接觸壓力變化的回歸分析

為了探究年輕受試者與中老年受試者反射參數與接觸壓力的變化關系,使用MATLAB軟件分別對兩類受試者的反射參數RM、RI、Rd與傳感器接觸壓力Psensor進行回歸分析,可得到兩類受試者反射參數與接觸壓力回歸曲線的斜率,并對兩類受試者的反射參數與接觸壓力回歸曲線的斜率進行t檢驗,如表4所示。結果表明,相比中老年人群體,年輕人群體的平均斜率更大,即隨著接觸壓力Psensor的變化,反射參數改變的程度更大,且兩類受試者反射參數與傳感器接觸壓力Psensor的回歸曲線斜率具有顯著差異。

3 總結與討論

本文我們探究了傳感器接觸壓力對橈動脈反射參數的影響。實驗首先驗證了恒定接觸壓力下反射參數的穩定性,其次進行了不同年齡受試者反射參數與傳感器接觸壓力的相關性分析和回歸分析。得到以下結論:

(1)在兩類受試群體中,反射參數RM、RI、Rd與Psensor之間均有較強的負相關性,這表明傳感器接觸壓力的增大會減弱橈動脈反射波的幅值。因此,臨床上使用壓電式脈搏傳感器檢測橈動脈反射波時應當避免施加過高的接觸壓力,進而防止橈動脈反射波的幅值過小。

(2)相比年輕人群體,中老年人群體中反射參數與傳感器接觸壓力的回歸曲線平均斜率更小,且兩類受試者的回歸斜率具有顯著差異。此結果說明,傳感器接觸壓力對橈動脈反射波的影響強度在不同年齡段受試者群體中有所不同,進而也預示著中老年人群體中血管的硬化程度加深與順應性下降。因此,我們推斷反射參數與傳感器接觸壓力的回歸曲線斜率大小可能是評價血管彈性程度的一個較好的指標。

由于每個樣本采集用時較長且在實驗過程中需要不斷加壓,因此,在后續研究中需要對壓力上下限的確定采取更加靈活的方式,根據年齡的大小及身體狀態來調整壓力范圍,以避免對不同年齡段的人造成身體上的傷害。本文中老年人群的數據量較少,特別是缺少身體健康狀況不同的老年人的數據,研究的全面性不足,因此在后續研究中,我們將著重采集中老年人數據,并嘗試根據健康或患病情況進行細化研究,以期得到不同年齡段人群所患疾病與動脈硬化病變的相關性。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻說明:譚浚宜主要負責程序數據分析、算法設計編寫以及論文撰寫,徐禮勝主要負責項目主持、協調溝通、計劃安排以及審閱修訂,孫洪明主要負責數據采集、數據分析及算法編寫,許博文主要負責數據分析指導、算法設計及論文審閱修訂,李永春主要負責項目計劃安排,姚育東主要負責協調溝通、論文審閱以及項目安排。

倫理聲明:本研究通過了東北大學生物與醫學倫理委員會的審批(批文編號:NEU-EC-2020B015S)。