弱視是生命早期異常視覺經驗導致的視覺發育異常,主要表現為視力缺陷和雙眼視功能損害,被認為反映了大腦的發育異常而非眼部的器質性病變。然而,弱視患者功能活動異常的腦區位置及其與臨床缺陷的聯系尚無定論。本研究旨在分析弱視患者的自發性腦功能活動異常及其與弱視患者視力缺陷和立體視功能缺陷的聯系。本研究共納入31名弱視患者和31名健康對照的靜息態功能磁共振成像數據進行分析。結果表明,弱視患者右側角回、左側小腦后部和左側扣帶回區域的自發性腦功能活動顯著低于正常對照,而右側顳中回自發性腦功能活動顯著高于正常對照。其中,弱視患者左側小腦的自發性腦功能活動異常與弱視眼最佳矯正視力呈負相關,右側顳中回的自發性腦功能活動與弱視患者立體視銳度呈正相關。本研究表明,成人弱視患者角回、小腦、顳中回和扣帶回的自發性功能活動異常,其中,小腦的自發性功能活動異常減弱與弱視患者的視力缺陷相關,而顳中回自發性功能活動異常增加與弱視患者的立體視缺陷相關。上述發現可能有助于解釋弱視的神經機制,從而推動弱視治療策略的改善。

引用本文: 陳霞, 廖孟, 蔣蘋, 劉隴黔, 龔啟勇. 成人弱視患者自發性腦功能活動異常:一項靜息態功能磁共振成像研究. 生物醫學工程學雜志, 2022, 39(4): 759-766. doi: 10.7507/1001-5515.202203072 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

弱視是由于生命早期的異常視覺經驗而導致的視覺發育障礙,目前的觀點認為,弱視患者沒有明顯的眼部器質性病變,而是中樞神經系統發育異常所致[1]。弱視患者主要表現為單眼或雙眼視力下降,除視力缺陷外,弱視患者還存在立體視功能、眼動、視覺注意、手眼協調等缺陷[2]。弱視發病早,持續時間長,由弱視造成的視力損害可能是終生的,弱視患者的生活質量也可能受到負面影響[3],因此,弱視是一個重要的公共衛生問題。研究表明,全球的綜合弱視患病率約為1.44%[4],這一數據與我國的弱視患病率類似[5]。據推測,到2030年,全球的弱視患者將達到1.75億,到2040年將達到2.22億[4]。

功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaing,fMRI)技術為探索弱視的神經機制提供了一種非侵入性方法。早期的任務態fMRI研究報道了弱視眼在視覺刺激下弱視患者初級視覺皮層的神經激活水平顯著低于對側眼或正常眼[6]。然而,以往基于任務態的fMRI研究主要關注初級視皮層的缺陷。與任務態fMRI相比,靜息態fMRI操作簡單,可以捕捉到任務態fMRI無法捕捉到的大腦活動趨勢,并可能預測任務執行時的大腦活動[7]。靜息態fMRI研究進一步報告了弱視患者的腦結構和腦功能異常并不僅限于枕葉視覺皮層的范疇,在弱視患者的額葉、頂葉、顳葉甚至小腦等區域都發現了結構和功能異常[8]。這些結果提示,弱視并非一種局限于視覺系統的疾病,而是一種涉及多個大腦區域的復雜的神經發育異常疾病。

低頻振蕩振幅(amplitude of low-frequency fluctuation,ALFF)反映單個體素的低頻自發神經活動波動[9-10],是靜息態fMRI分析的常用指標。既往研究已經報道了弱視患者枕葉、顳葉、額葉、小腦等腦區的ALFF異常[11-12]。但是,ALFF指標對原始信號的尺度和與大腦活動無關的生理噪聲比較敏感,從而對結果產生干擾。除了ALFF,分數低頻振蕩振幅(fractional amplitude of low-frequency fluctuation,fALFF)和振蕩振幅百分比(percent amplitude of fluctuation,PerAF)也是反映體素水平自發血氧濃度依賴性(blood oxygen level-dependent,BOLD)活動的可靠指標。其中,fALFF是低頻功率譜與全頻率范圍功率譜的比值,與ALFF指標相比,fALFF指標提供了一個標準化的結果,使結果不受信號尺度的影響,并能有效地抑制靜息態fMRI的非特異性信號成分,從而提高了檢測自發性大腦活動的敏感性和特異性[13]。PerAF是測量每個時間點BOLD波動相對于平均BOLD信號強度的百分比,并在整個時間序列進行平均。相對于ALFF而言,PerAF是一種與尺度無關的方法,不受原始信號尺度的影響。PerAF還可以避免fALFF中體素特異性波動幅度造成的混淆[14]。

本研究旨在基于靜息態fMRI數據,采用ALFF、fALFF、PerAF指標探索弱視患者自發性功能活動異常的腦區,以促進對弱視神經機制的理解。此外,本研究還分析了異常腦區自發性功能活動與弱視眼的最佳矯正視力(best corrected visual acuity,BCVA)和立體視銳度的相關性,以揭示弱視患者腦區自發性功能活動異常與臨床缺陷的聯系。

1 方法

1.1 研究對象

本研究經四川大學華西醫院人體研究倫理委員會批準,已在中國臨床試驗注冊中心注冊(注冊號:ChiCTR2000040912)。每位受試者在參與試驗前均已知曉并簽署書面知情同意書。本研究于2020年9月至2021年9月在四川大學華西醫院眼科招募弱視患者和正常對照。所有受試者都接受了全面的眼科和視光檢查,包括視力、蝴蝶本立體視功能檢查(Butterfly Stereo Test)、客觀屈光檢查、眼底檢查、眼位檢查和眼球運動檢查,以確定是否符合我們的研究標準。

弱視患者的納入標準如下:① 屈光參差性弱視、斜視性弱視或混合性弱視;② 年齡18~40歲;③ 右利手;④ 弱視眼的BCVA差于0.1 logMAR或雙眼BCVA相差超過2行。

招募的正常對照均符合以下標準:① 年齡18~40歲:② 右利手;③ 雙眼BCVA均不差于0 logMAR;④ 雙眼視功能正常;⑤ 無斜弱視病史。

所有受試者的排除標準如下:① 有任何器質性眼病;② 有頭部外傷史或其他精神或神經疾病史;③ 糖尿病、甲狀腺機能亢進等代謝性疾病;④ 任何MRI檢查禁忌癥(如金屬植入物、幽閉恐懼癥等)。

1.2 MRI數據采集

使用3.0 T西門子磁共振儀(Tim Trio;Siemens Healthineers,德國)對所有受試者進行了MRI檢查,配備32通道相控陣頭線圈。囑受試者在掃描過程中閉眼,保持清醒,且不刻意思考問題。使用海綿墊和耳塞以固定受試者頭位,以減少掃描噪聲和頭動。采用三維磁化強度預備梯度回波序列獲取三維T1加權圖像,掃描參數如下:反應時(repetition time,TR)= 2 400 ms;回波時間(echo time,TE)= 2.01 ms;翻轉角 = 8°;矩陣大小 = 320 × 320;視野 = 256 mm × 256 mm;切片厚度 = 0.8 mm;體素大小 = 0.8 mm × 0.8 mm × 0.8 mm。T1采集時間約為7 min。

采用梯度回波平面成像序列獲取血氧水平依賴的功能像,掃描參數如下:TR = 700 ms;TE = 37.8 ms;翻轉角 = 52°;切片厚度 = 2.1 mm,無交叉間隙;矩陣大小 = 100 × 100;視野 = 210 mm × 210 mm;體素大小 = 2.10 mm × 2.10 mm × 2.10 mm;多波段加速因子 = 8。每個受試者連續進行兩個相位編碼方向相反的功能序列掃描(先從左到右,再從右到左),每個序列包含415個時間點,靜息態功能像的總掃描時間為9分41秒。

1.3 fMRI數據預處理

預處理前,使用MRIQC 0.16.1版本[15]對fMRI數據進行質量控制,頭動排除標準被設定為平均幀位移(frame-wise displacement,FD)> 0.5 mm。FD定義為任意幀相對于前一幀的運動,等于6個頭動參數(包括3個平移參數和3個旋轉參數)的絕對時間導數的總和,是對頭動的總體估計。平均FD為被試所有掃描時間點FD值的平均值。所有被試的功能像數據的頭動都在合理范圍內,均被納入進一步分析。使用基于Nipype 1.5.1[16]的fMRIPrep 20.2.1版本[17]進行磁共振數據的預處理:首先對功能像數據進行磁場校正(susceptibility distortion correction,SDC),以校正fMRI成像產生的與磁化率失真相關的空間畸變。然后將校正后的功能像配準到結構像并進行頭動校正,最后將功能像重采樣到標準空間MNINLin6Asym。對fMRIPrep預處理后的功能像,使用Nilearn軟件進一步行去噪處理:回歸掉白質和腦脊液信號成分,以及24個頭動參數。然后調用FSL[18]的FSLmerge命令將經過預處理后的兩段反向相位編碼的功能像數據進行串聯,得到共計830個時間點的功能像數據。使用RESTplus軟件[19]將串聯的功能像數據進行空間平滑和去線性趨勢處理,其中用于平滑的全高半寬高斯核設置為6 mm。

1.4 計算大腦自發性功能活動指標

靜息態大腦功能活動指標的計算基于RESTplus軟件進行。ALFF為低頻段的功率譜(0.01~0.08 Hz)頻帶上的平均平方根,fALFF為低頻段的功率譜(0.01~0.08 Hz)與整個頻率范圍的比值,PerAF為靜息狀態BOLD波動相對于給定時間序列的平均信號強度的百分比。基于預處理后的功能像數據,使用RESTplus軟件分別計算每個被試的全腦ALFF、fALFF、PerAF指標,然后將每個體素的值除以全局均值以實現標準化。

1.5 統計分析

影像學數據的統計分析采用RESTplus軟件進行,采用雙樣本t檢驗(雙尾)分別比較弱視組與對照組大腦自發活動的組間差異,顯著性閾值設置為體素水平P < 0.05,簇水平P < 0.05,高斯隨機場校正。為探討感興趣腦區自發性功能活動與臨床特征的相關性,提取弱視患者異常腦區的ALFF均值、fALFF均值和PerAF均值,然后分別與臨床特征(弱視眼BCVA值和立體視銳度值)進行相關分析。若數據符合正態分布,采取Pearson相關分析;若數據不符合正態分布,則采取Spearman相關分析。其中,在進行立體視銳度與自發性功能活動指標的相關分析時,去除無臨床可測量立體視的數據。

使用SPSS 23.0軟件進行人口學和臨床數據的統計分析。將無臨床可測量立體視賦值為5 000″,然后將每個受試者的立體視值進行log10轉換以滿足正態分布。此外,BCVA值表示為logMAR視力。弱視組與正常對照組的組間比較采用獨立樣本t檢驗。分類變量的組間差異比較(性別)采用χ2檢驗。

2 結果

2.1 人口學特征與臨床指標

本研究最終納入的被試人口學特征與臨床指標結果如表1所示,共納入31例成人弱視患者和31例正常對照。弱視組與對照組的年齡和性別比例與對照組相比未見明顯差異。弱視眼的最佳矯正視力和弱視患者的立體視功能表現出顯著異常。

2.2 弱視患者自發性功能活動異常腦區

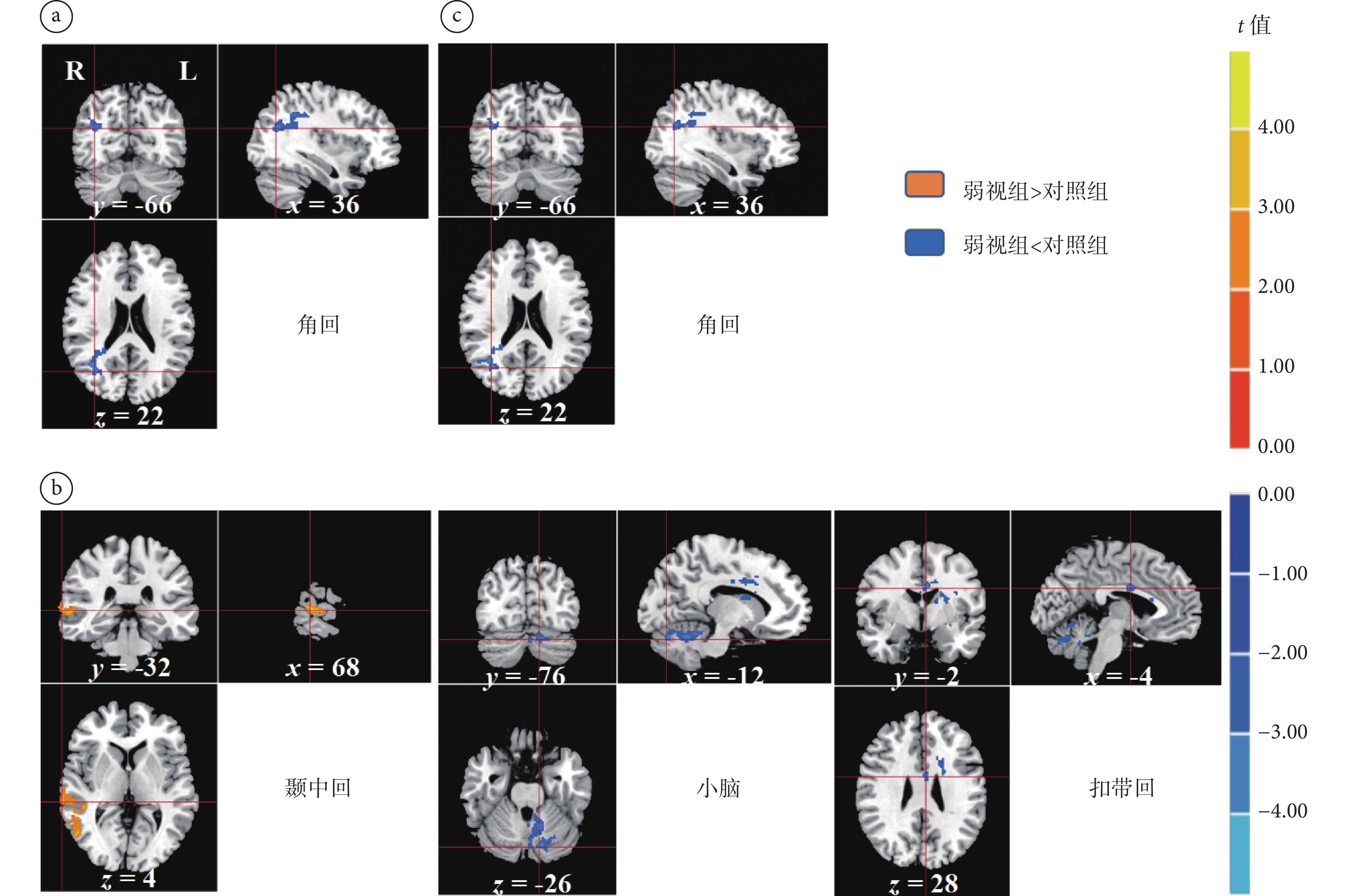

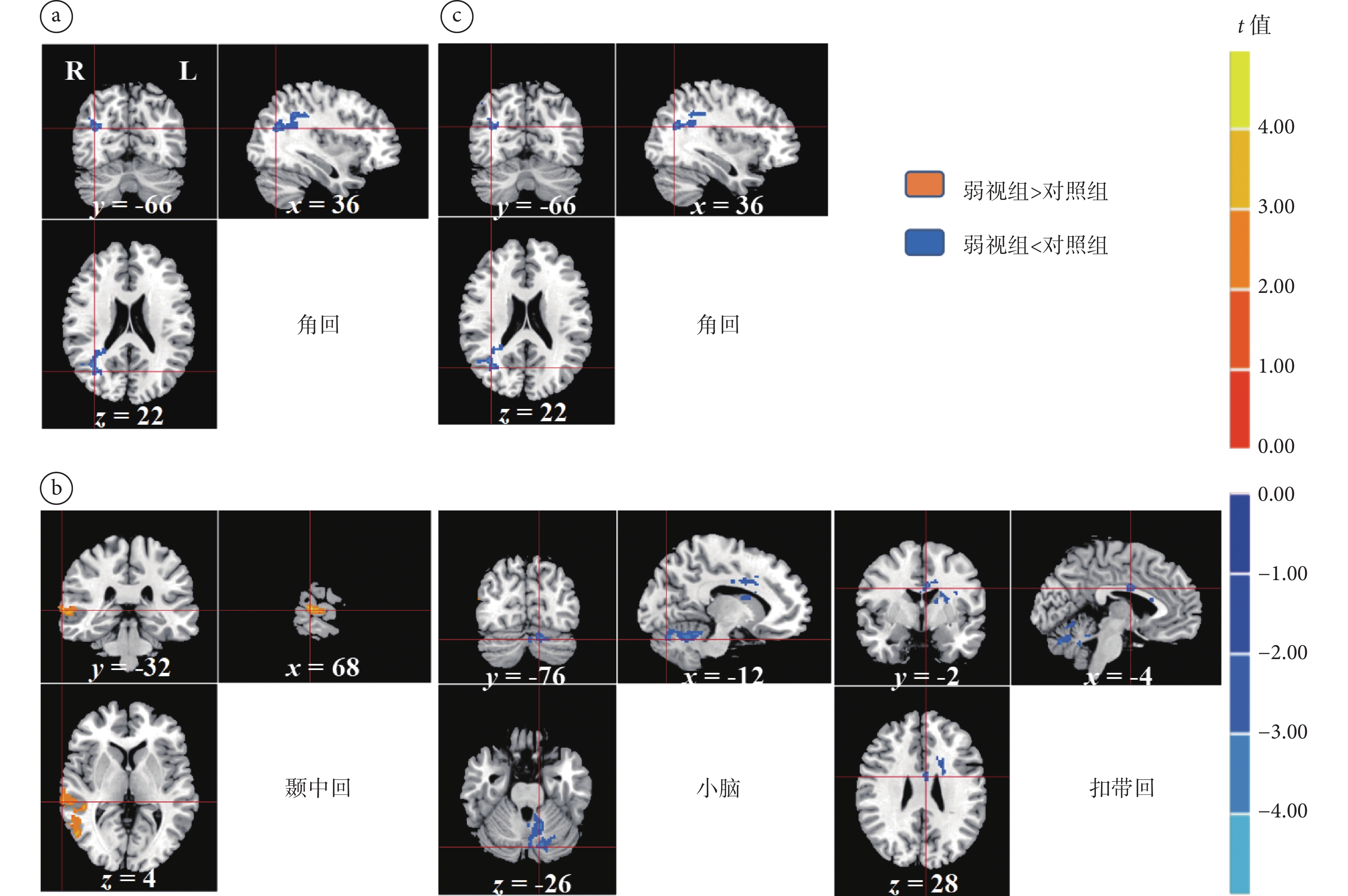

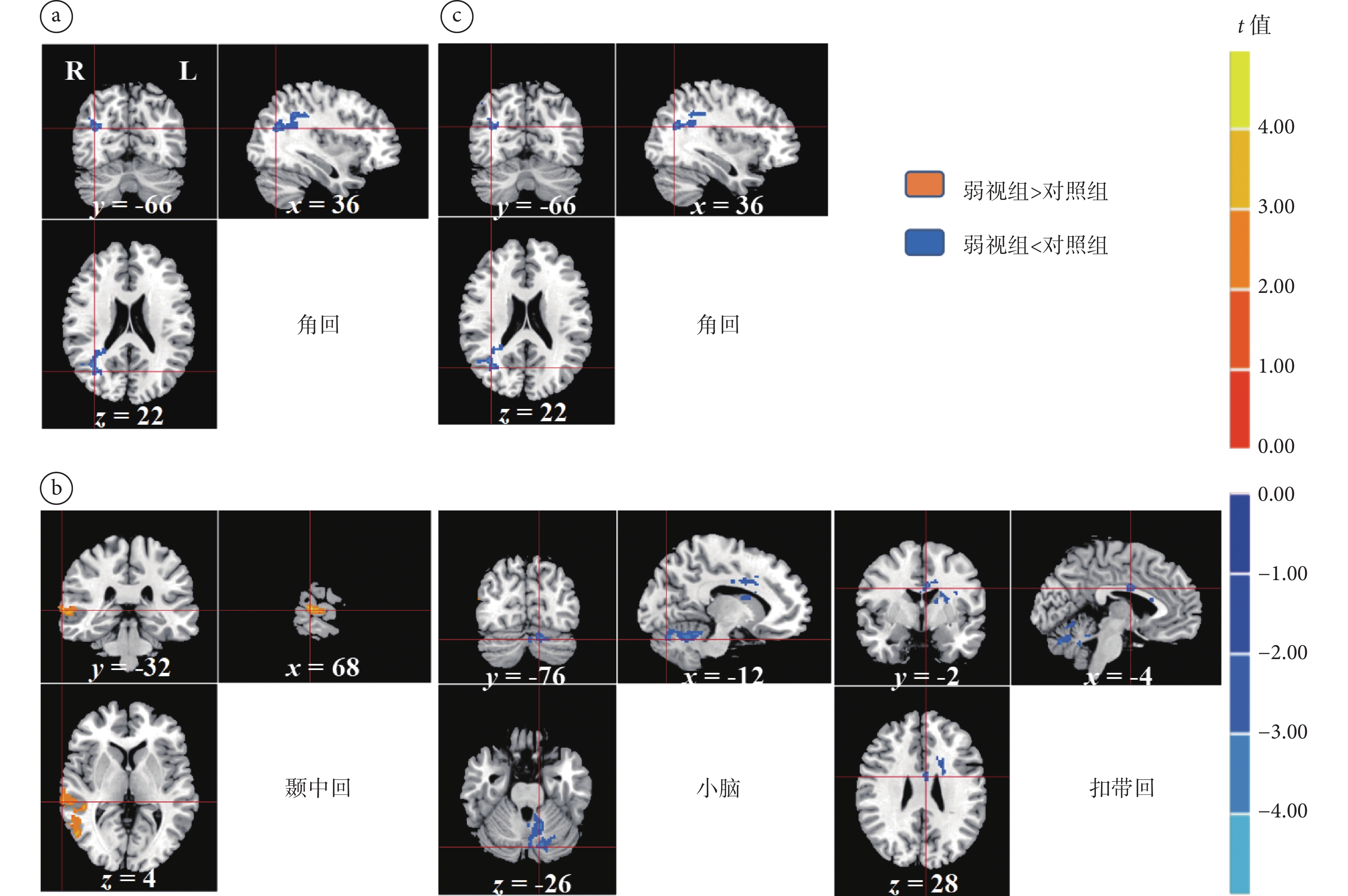

與對照組相比,弱視患者右側角回的ALFF值和PerAF值異常降低,左側小腦后葉和前扣帶回的fALFF值異常降低,而右側顳中回的fALFF值異常升高(見表2、圖1)。

圖1

弱視患者自發性功能活動異常腦區

圖1

弱視患者自發性功能活動異常腦區

a. 弱視患者ALFF異常腦區;b. 弱視患者fALFF異常腦區;c. 弱視患者PerAF異常腦區。弱視組

a. brain regions with abnormal ALFF in patients with amblyopia; b. brain regions with abnormal fALFF in patients with amblyopia; c. brain regions with abnormal PerAF in patients with amblyopia. Amblyopia group

2.3 弱視患者異常腦區自發活動與臨床指標的相關性

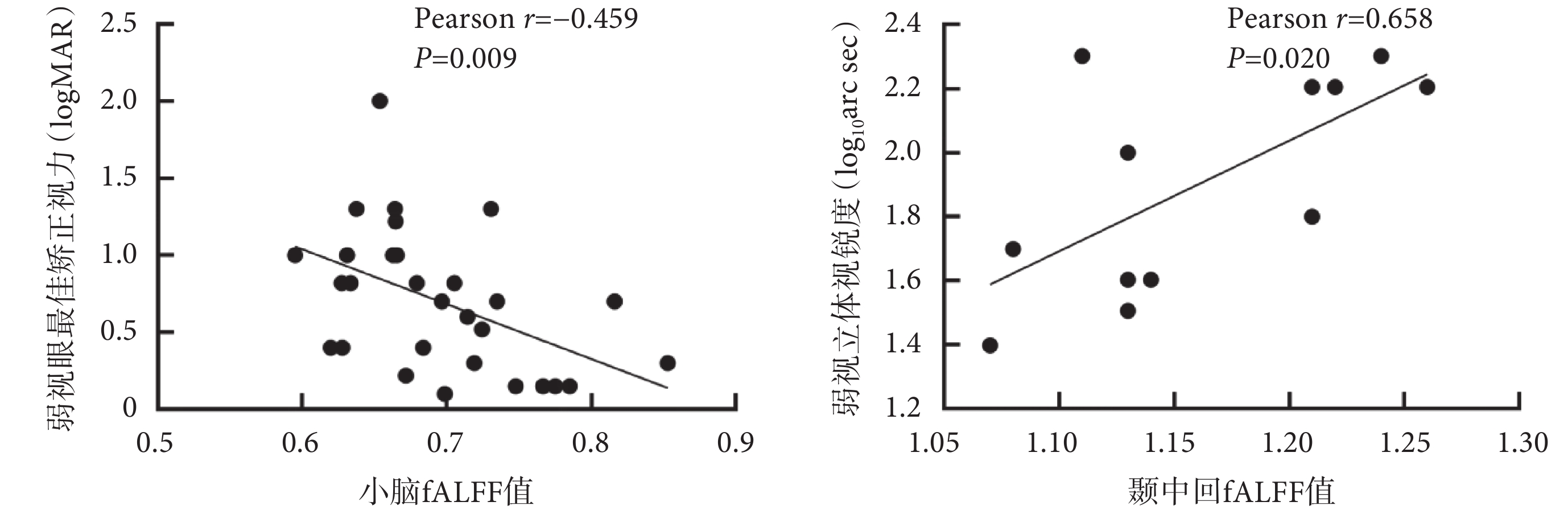

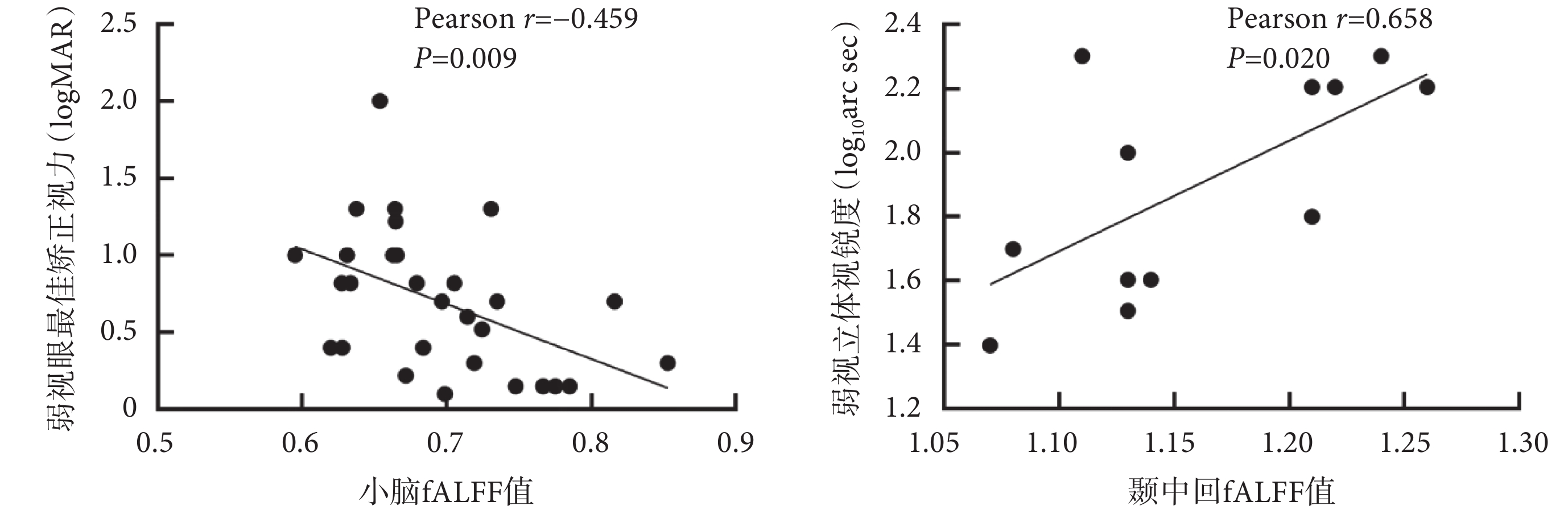

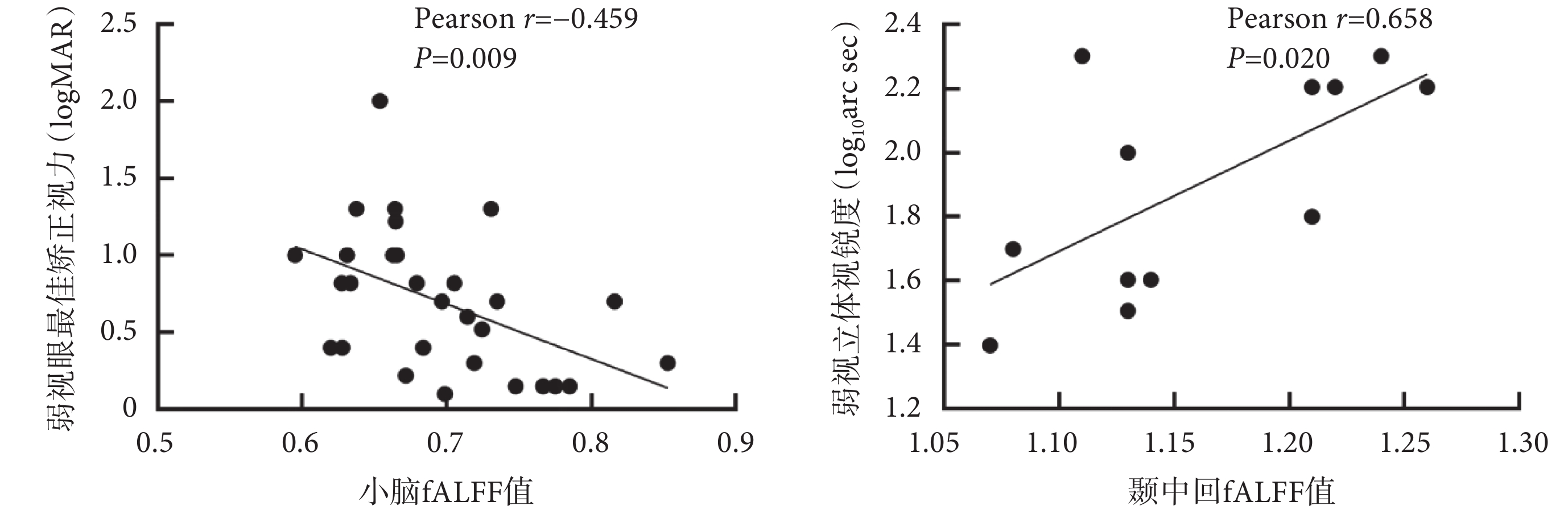

相關分析的結果(見圖2)表明,弱視眼的最佳矯正視力(logMAR)與小腦的fALFF值呈負相關(Pearson r = ? 0.459,P = 0.009),即弱視眼的最佳矯正視力越差,小腦的fALFF值越低。此外,弱視患者的立體視銳度(log10arcsec)與顳中回的fALFF值呈正相關(Pearson r = 0.658,P = 0.020),即弱視患者的立體視功能越差,顳中回的fALFF值越高。未發現腦區ALFF值、PerAF值與臨床指標的相關性。

圖2

弱視患者自發性腦功能活動異常與弱視眼最佳矯正視力和立體視銳度的相關性

Figure2.

Correlations between abnormal spontaneous brain activity and clinical measures (the best corrected visual acuity of the amblyopic eye and stereoacuity) in patients with amblyopia

圖2

弱視患者自發性腦功能活動異常與弱視眼最佳矯正視力和立體視銳度的相關性

Figure2.

Correlations between abnormal spontaneous brain activity and clinical measures (the best corrected visual acuity of the amblyopic eye and stereoacuity) in patients with amblyopia

3 討論

本研究基于靜息態fMRI數據分析了弱視患者靜息態大腦自發性活動異常及其與弱視患者最佳矯正視力和立體視銳度的聯系。結果表明,弱視患者右側角回、左側小腦后葉和前扣帶回的自發性功能活動異常降低,而右側顳中回的自發性功能活動異常升高。其中,弱視患者左側小腦后葉的自發性活動異常與弱視眼視力缺陷相關,而弱視患者右側顳中回的自發性活動異常與弱視患者的立體視功能缺陷相關。

角回位于頂下小葉后部,處于頂葉、枕葉和顳葉交界,對背側和腹側視覺通路視覺信息的處理、整合與連接起著至關重要的作用,參與空間視覺、注意控制、眼球運動等功能活動[20]。扣帶回位于大腦半球的內側,從額葉前部的胼胝體下回延伸到后方的峽部,參與視覺注意控制的編碼[21]、預測性的掃視和輻輳眼球運動的神經處理[22]。既往研究報道了弱視患者角回[23]和扣帶回[24]的自發性活動異常,本研究結果與既往研究的結果一致。弱視患者角回和扣帶回自發性活動異常可能與弱視患者的視覺注意缺陷或眼動缺陷有關。

小腦不僅在運動控制中必不可少,還與背側視覺通路連接,參與動態視覺信息的處理,在掃視、追蹤、輻輳等眼球運動的控制中發揮重要作用[25],尤其是小腦后葉的動眼肌蚓部,與眼球運動密切相關[26]。此外,小腦參與視覺引導運動的感覺運動轉換過程,調控手眼協調[27]。既往靜息態fMRI研究報道了成人弱視患者左側小腦的ALFF[28]和局部一致性(regional homogeneity,ReHo)顯著低于正常對照[29],且弱視患者的小腦與初級視覺皮層的功能連接顯著低于正常對照[30]。本研究結果與既往研究一致,提示弱視患者左側小腦功能異常。此外,本研究還發現弱視患者小腦的自發性功能活動異常與弱視眼視力缺陷相關。既往研究報道了弱視患者存在注視穩定性、掃視、平滑追隨、輻輳等眼球運動缺陷[31-32],并且這些缺陷與其視力缺陷相關[33]。因此,本研究發現的弱視患者小腦自發性活動異常與其視力缺陷之間的相關性可能是通過影響眼動,進而間接影響弱視眼視力。開發針對視運動系統的創新療法可能有助于弱視患者視功能的恢復[34]。

顳中回位于背側視覺通路,參與動態視覺信息處理[35]、視覺注意[36],以及立體視的加工過程[37]。本研究發現弱視患者的顳中回自發性活動異常,這與既往研究[38]的發現一致。此外,我們還發現了顳中回的自發性功能活動異常與弱視患者的立體視功能缺陷相關。顳中回擁有專門的立體深度結構,其表征立體視的皮層神經回路比初級視皮層V1更加集中[39],可進行感知相關的視差編碼、雙眼匹配、參與視差與多種線索組合的三維形狀感知,以及運動視差深度感知的神經處理[40-43],在立體視處理的神經機制中發揮了重要作用。動物研究報道了微刺激顳中回視差選擇性神經元簇可改變恒河猴的立體視覺[44]。最近的fMRI研究則在人類中驗證了顳中回對立體視處理的關鍵作用:一方面,顳中回的激活強度可由雙眼視差調節,當雙眼視差增大時,激活強度先增強后減弱[45];另一方面,對顳中回施加經顱磁刺激可影響最大可檢測視差,這表明顳中回有助于雙眼整合產生較大的視差[46]。上述證據為弱視患者顳中回功能異常與其立體視功能缺陷的相關性提供了支持。

弱視是神經系統發育被環境影響而顯著改變的典型范式,這為研究發育過程提供了特殊的機會。因此,弱視不僅是眼科的研究問題,也是神經生理學和心理物理學領域廣泛研究的問題。臨床上傳統的弱視治療方法(如戴鏡、遮蓋)對于大齡弱視患者,尤其是成人弱視患者的治療效果并不理想,這可能是因為隨著年齡的增長,弱視患者的大腦可塑性下降。然而成人弱視患者的大腦并未完全喪失可塑性[47],因此成人弱視仍然有醫學干預價值。考慮到弱視患者的神經系統發育異常,弱視治療策略可能不僅要考慮光學干預,還要考慮到對大腦的干預,以促進成人弱視患者的大腦可塑性,進而改善弱視患者的視功能。經顱磁刺激為研究、誘導或調控人類大腦的興奮性、連通性和可塑性提供了一種有效的非侵入性途徑[48]。一些研究已經證明了經顱磁刺激可以改變視覺皮質的興奮性,促進雙眼平衡[49],進而改善弱視患者的視力、對比敏感度、立體視等功能[50-51]。盡管經顱磁刺激為成人弱視治療提供了一種潛在途徑,但其療效仍存在相當大的差異,部分患者無反應,且大部分功能的改善效果是短暫的[51]。因此,有必要更好地了解弱視的神經機制,促進非侵入性腦刺激方案的優化。本研究基于靜息態fMRI技術,探索了弱視患者大腦自發性功能活動異常及其與視力和立體視功能缺陷的聯系,這些結果可能為非侵入性聚焦刺激提供潛在的干預靶點。例如,本研究發現弱視患者小腦自發性功能活動異常,且與弱視患者的視力缺陷相關。這些發現提示小腦可能作為非侵入性聚焦刺激的潛在干預靶點,可單獨應用或與其他治療方法聯合應用,以改善成人弱視患者的眼球運動和注視性能,進而促進成人弱視患者的視力改善。盡管尚無直接證據支撐我們的猜想,但下面一些研究可以為我們的猜想提供支持:既往研究表明,對小腦施加連續脈沖重復經顱磁刺激可以調控動態輻輳適應,其中小腦后部的動眼肌蚓部受到的影響最大[52];在健康觀察者中,已經發現重復經顱磁刺激應用于小腦后部可暫時改變水平掃視的適應能力[53]。上述這些研究表明,確定弱視患者異常腦區,確定異常腦區與行為學缺陷的因果聯系,以及以異常腦區作為非侵入性刺激干預的靶點,調控皮層興奮性和可塑性,從而促進特定行為學指標改善的這一思路可能是可行的。同理,顳中回也可能作為非侵入性聚焦刺激的潛在干預靶點,以促進弱視患者立體視功能的改善。

本研究尚存在一定的局限性。由于弱視亞型的樣本量有限,本研究未對不同亞型的弱視進行亞組分析。屈光參差性弱視與斜視性弱視的異常視覺經驗不同,這是否會導致二者自發性腦功能活動異常也存在差異還有待進一步研究。其次,本研究的結果提示弱視患者的自發性腦功能活動異常可能與弱視患者的眼動和注意缺陷有關,但是本研究未對被試進行眼動和注意的評估,弱視患者自發性腦功能活動異常與弱視患者眼動和注意缺陷的關系還有待驗證。

4 結論

本研究基于靜息態fMRI數據評估了弱視患者自發性腦功能活動異常及其與視力、立體視功能缺陷的聯系,發現弱視患者右側角回、左側小腦后葉和扣帶回中前部的自發性功能活動異常降低,而右側顳中回的自發性功能活動異常增加。其中,小腦和顳中回的自發性功能活動異常分別與弱視眼視力缺陷和立體視功能缺陷相關。這些結果可能有助于闡明弱視的潛在神經機制,從而促進弱視治療策略的改善。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:陳霞負責實驗設計、數據收集、數據分析、論文寫作;廖孟負責實驗設計、數據收集、論文寫作;蔣蘋負責實驗設計、數據收集、數據分析、論文寫作;劉隴黔負責實驗設計、資金來源、論文寫作;龔啟勇負責實驗設計、數據收集。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院人體研究倫理委員會的審批[批文編號:2020年 審(1044號)]。

引言

弱視是由于生命早期的異常視覺經驗而導致的視覺發育障礙,目前的觀點認為,弱視患者沒有明顯的眼部器質性病變,而是中樞神經系統發育異常所致[1]。弱視患者主要表現為單眼或雙眼視力下降,除視力缺陷外,弱視患者還存在立體視功能、眼動、視覺注意、手眼協調等缺陷[2]。弱視發病早,持續時間長,由弱視造成的視力損害可能是終生的,弱視患者的生活質量也可能受到負面影響[3],因此,弱視是一個重要的公共衛生問題。研究表明,全球的綜合弱視患病率約為1.44%[4],這一數據與我國的弱視患病率類似[5]。據推測,到2030年,全球的弱視患者將達到1.75億,到2040年將達到2.22億[4]。

功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaing,fMRI)技術為探索弱視的神經機制提供了一種非侵入性方法。早期的任務態fMRI研究報道了弱視眼在視覺刺激下弱視患者初級視覺皮層的神經激活水平顯著低于對側眼或正常眼[6]。然而,以往基于任務態的fMRI研究主要關注初級視皮層的缺陷。與任務態fMRI相比,靜息態fMRI操作簡單,可以捕捉到任務態fMRI無法捕捉到的大腦活動趨勢,并可能預測任務執行時的大腦活動[7]。靜息態fMRI研究進一步報告了弱視患者的腦結構和腦功能異常并不僅限于枕葉視覺皮層的范疇,在弱視患者的額葉、頂葉、顳葉甚至小腦等區域都發現了結構和功能異常[8]。這些結果提示,弱視并非一種局限于視覺系統的疾病,而是一種涉及多個大腦區域的復雜的神經發育異常疾病。

低頻振蕩振幅(amplitude of low-frequency fluctuation,ALFF)反映單個體素的低頻自發神經活動波動[9-10],是靜息態fMRI分析的常用指標。既往研究已經報道了弱視患者枕葉、顳葉、額葉、小腦等腦區的ALFF異常[11-12]。但是,ALFF指標對原始信號的尺度和與大腦活動無關的生理噪聲比較敏感,從而對結果產生干擾。除了ALFF,分數低頻振蕩振幅(fractional amplitude of low-frequency fluctuation,fALFF)和振蕩振幅百分比(percent amplitude of fluctuation,PerAF)也是反映體素水平自發血氧濃度依賴性(blood oxygen level-dependent,BOLD)活動的可靠指標。其中,fALFF是低頻功率譜與全頻率范圍功率譜的比值,與ALFF指標相比,fALFF指標提供了一個標準化的結果,使結果不受信號尺度的影響,并能有效地抑制靜息態fMRI的非特異性信號成分,從而提高了檢測自發性大腦活動的敏感性和特異性[13]。PerAF是測量每個時間點BOLD波動相對于平均BOLD信號強度的百分比,并在整個時間序列進行平均。相對于ALFF而言,PerAF是一種與尺度無關的方法,不受原始信號尺度的影響。PerAF還可以避免fALFF中體素特異性波動幅度造成的混淆[14]。

本研究旨在基于靜息態fMRI數據,采用ALFF、fALFF、PerAF指標探索弱視患者自發性功能活動異常的腦區,以促進對弱視神經機制的理解。此外,本研究還分析了異常腦區自發性功能活動與弱視眼的最佳矯正視力(best corrected visual acuity,BCVA)和立體視銳度的相關性,以揭示弱視患者腦區自發性功能活動異常與臨床缺陷的聯系。

1 方法

1.1 研究對象

本研究經四川大學華西醫院人體研究倫理委員會批準,已在中國臨床試驗注冊中心注冊(注冊號:ChiCTR2000040912)。每位受試者在參與試驗前均已知曉并簽署書面知情同意書。本研究于2020年9月至2021年9月在四川大學華西醫院眼科招募弱視患者和正常對照。所有受試者都接受了全面的眼科和視光檢查,包括視力、蝴蝶本立體視功能檢查(Butterfly Stereo Test)、客觀屈光檢查、眼底檢查、眼位檢查和眼球運動檢查,以確定是否符合我們的研究標準。

弱視患者的納入標準如下:① 屈光參差性弱視、斜視性弱視或混合性弱視;② 年齡18~40歲;③ 右利手;④ 弱視眼的BCVA差于0.1 logMAR或雙眼BCVA相差超過2行。

招募的正常對照均符合以下標準:① 年齡18~40歲:② 右利手;③ 雙眼BCVA均不差于0 logMAR;④ 雙眼視功能正常;⑤ 無斜弱視病史。

所有受試者的排除標準如下:① 有任何器質性眼病;② 有頭部外傷史或其他精神或神經疾病史;③ 糖尿病、甲狀腺機能亢進等代謝性疾病;④ 任何MRI檢查禁忌癥(如金屬植入物、幽閉恐懼癥等)。

1.2 MRI數據采集

使用3.0 T西門子磁共振儀(Tim Trio;Siemens Healthineers,德國)對所有受試者進行了MRI檢查,配備32通道相控陣頭線圈。囑受試者在掃描過程中閉眼,保持清醒,且不刻意思考問題。使用海綿墊和耳塞以固定受試者頭位,以減少掃描噪聲和頭動。采用三維磁化強度預備梯度回波序列獲取三維T1加權圖像,掃描參數如下:反應時(repetition time,TR)= 2 400 ms;回波時間(echo time,TE)= 2.01 ms;翻轉角 = 8°;矩陣大小 = 320 × 320;視野 = 256 mm × 256 mm;切片厚度 = 0.8 mm;體素大小 = 0.8 mm × 0.8 mm × 0.8 mm。T1采集時間約為7 min。

采用梯度回波平面成像序列獲取血氧水平依賴的功能像,掃描參數如下:TR = 700 ms;TE = 37.8 ms;翻轉角 = 52°;切片厚度 = 2.1 mm,無交叉間隙;矩陣大小 = 100 × 100;視野 = 210 mm × 210 mm;體素大小 = 2.10 mm × 2.10 mm × 2.10 mm;多波段加速因子 = 8。每個受試者連續進行兩個相位編碼方向相反的功能序列掃描(先從左到右,再從右到左),每個序列包含415個時間點,靜息態功能像的總掃描時間為9分41秒。

1.3 fMRI數據預處理

預處理前,使用MRIQC 0.16.1版本[15]對fMRI數據進行質量控制,頭動排除標準被設定為平均幀位移(frame-wise displacement,FD)> 0.5 mm。FD定義為任意幀相對于前一幀的運動,等于6個頭動參數(包括3個平移參數和3個旋轉參數)的絕對時間導數的總和,是對頭動的總體估計。平均FD為被試所有掃描時間點FD值的平均值。所有被試的功能像數據的頭動都在合理范圍內,均被納入進一步分析。使用基于Nipype 1.5.1[16]的fMRIPrep 20.2.1版本[17]進行磁共振數據的預處理:首先對功能像數據進行磁場校正(susceptibility distortion correction,SDC),以校正fMRI成像產生的與磁化率失真相關的空間畸變。然后將校正后的功能像配準到結構像并進行頭動校正,最后將功能像重采樣到標準空間MNINLin6Asym。對fMRIPrep預處理后的功能像,使用Nilearn軟件進一步行去噪處理:回歸掉白質和腦脊液信號成分,以及24個頭動參數。然后調用FSL[18]的FSLmerge命令將經過預處理后的兩段反向相位編碼的功能像數據進行串聯,得到共計830個時間點的功能像數據。使用RESTplus軟件[19]將串聯的功能像數據進行空間平滑和去線性趨勢處理,其中用于平滑的全高半寬高斯核設置為6 mm。

1.4 計算大腦自發性功能活動指標

靜息態大腦功能活動指標的計算基于RESTplus軟件進行。ALFF為低頻段的功率譜(0.01~0.08 Hz)頻帶上的平均平方根,fALFF為低頻段的功率譜(0.01~0.08 Hz)與整個頻率范圍的比值,PerAF為靜息狀態BOLD波動相對于給定時間序列的平均信號強度的百分比。基于預處理后的功能像數據,使用RESTplus軟件分別計算每個被試的全腦ALFF、fALFF、PerAF指標,然后將每個體素的值除以全局均值以實現標準化。

1.5 統計分析

影像學數據的統計分析采用RESTplus軟件進行,采用雙樣本t檢驗(雙尾)分別比較弱視組與對照組大腦自發活動的組間差異,顯著性閾值設置為體素水平P < 0.05,簇水平P < 0.05,高斯隨機場校正。為探討感興趣腦區自發性功能活動與臨床特征的相關性,提取弱視患者異常腦區的ALFF均值、fALFF均值和PerAF均值,然后分別與臨床特征(弱視眼BCVA值和立體視銳度值)進行相關分析。若數據符合正態分布,采取Pearson相關分析;若數據不符合正態分布,則采取Spearman相關分析。其中,在進行立體視銳度與自發性功能活動指標的相關分析時,去除無臨床可測量立體視的數據。

使用SPSS 23.0軟件進行人口學和臨床數據的統計分析。將無臨床可測量立體視賦值為5 000″,然后將每個受試者的立體視值進行log10轉換以滿足正態分布。此外,BCVA值表示為logMAR視力。弱視組與正常對照組的組間比較采用獨立樣本t檢驗。分類變量的組間差異比較(性別)采用χ2檢驗。

2 結果

2.1 人口學特征與臨床指標

本研究最終納入的被試人口學特征與臨床指標結果如表1所示,共納入31例成人弱視患者和31例正常對照。弱視組與對照組的年齡和性別比例與對照組相比未見明顯差異。弱視眼的最佳矯正視力和弱視患者的立體視功能表現出顯著異常。

2.2 弱視患者自發性功能活動異常腦區

與對照組相比,弱視患者右側角回的ALFF值和PerAF值異常降低,左側小腦后葉和前扣帶回的fALFF值異常降低,而右側顳中回的fALFF值異常升高(見表2、圖1)。

圖1

弱視患者自發性功能活動異常腦區

圖1

弱視患者自發性功能活動異常腦區

a. 弱視患者ALFF異常腦區;b. 弱視患者fALFF異常腦區;c. 弱視患者PerAF異常腦區。弱視組

a. brain regions with abnormal ALFF in patients with amblyopia; b. brain regions with abnormal fALFF in patients with amblyopia; c. brain regions with abnormal PerAF in patients with amblyopia. Amblyopia group

2.3 弱視患者異常腦區自發活動與臨床指標的相關性

相關分析的結果(見圖2)表明,弱視眼的最佳矯正視力(logMAR)與小腦的fALFF值呈負相關(Pearson r = ? 0.459,P = 0.009),即弱視眼的最佳矯正視力越差,小腦的fALFF值越低。此外,弱視患者的立體視銳度(log10arcsec)與顳中回的fALFF值呈正相關(Pearson r = 0.658,P = 0.020),即弱視患者的立體視功能越差,顳中回的fALFF值越高。未發現腦區ALFF值、PerAF值與臨床指標的相關性。

圖2

弱視患者自發性腦功能活動異常與弱視眼最佳矯正視力和立體視銳度的相關性

Figure2.

Correlations between abnormal spontaneous brain activity and clinical measures (the best corrected visual acuity of the amblyopic eye and stereoacuity) in patients with amblyopia

圖2

弱視患者自發性腦功能活動異常與弱視眼最佳矯正視力和立體視銳度的相關性

Figure2.

Correlations between abnormal spontaneous brain activity and clinical measures (the best corrected visual acuity of the amblyopic eye and stereoacuity) in patients with amblyopia

3 討論

本研究基于靜息態fMRI數據分析了弱視患者靜息態大腦自發性活動異常及其與弱視患者最佳矯正視力和立體視銳度的聯系。結果表明,弱視患者右側角回、左側小腦后葉和前扣帶回的自發性功能活動異常降低,而右側顳中回的自發性功能活動異常升高。其中,弱視患者左側小腦后葉的自發性活動異常與弱視眼視力缺陷相關,而弱視患者右側顳中回的自發性活動異常與弱視患者的立體視功能缺陷相關。

角回位于頂下小葉后部,處于頂葉、枕葉和顳葉交界,對背側和腹側視覺通路視覺信息的處理、整合與連接起著至關重要的作用,參與空間視覺、注意控制、眼球運動等功能活動[20]。扣帶回位于大腦半球的內側,從額葉前部的胼胝體下回延伸到后方的峽部,參與視覺注意控制的編碼[21]、預測性的掃視和輻輳眼球運動的神經處理[22]。既往研究報道了弱視患者角回[23]和扣帶回[24]的自發性活動異常,本研究結果與既往研究的結果一致。弱視患者角回和扣帶回自發性活動異常可能與弱視患者的視覺注意缺陷或眼動缺陷有關。

小腦不僅在運動控制中必不可少,還與背側視覺通路連接,參與動態視覺信息的處理,在掃視、追蹤、輻輳等眼球運動的控制中發揮重要作用[25],尤其是小腦后葉的動眼肌蚓部,與眼球運動密切相關[26]。此外,小腦參與視覺引導運動的感覺運動轉換過程,調控手眼協調[27]。既往靜息態fMRI研究報道了成人弱視患者左側小腦的ALFF[28]和局部一致性(regional homogeneity,ReHo)顯著低于正常對照[29],且弱視患者的小腦與初級視覺皮層的功能連接顯著低于正常對照[30]。本研究結果與既往研究一致,提示弱視患者左側小腦功能異常。此外,本研究還發現弱視患者小腦的自發性功能活動異常與弱視眼視力缺陷相關。既往研究報道了弱視患者存在注視穩定性、掃視、平滑追隨、輻輳等眼球運動缺陷[31-32],并且這些缺陷與其視力缺陷相關[33]。因此,本研究發現的弱視患者小腦自發性活動異常與其視力缺陷之間的相關性可能是通過影響眼動,進而間接影響弱視眼視力。開發針對視運動系統的創新療法可能有助于弱視患者視功能的恢復[34]。

顳中回位于背側視覺通路,參與動態視覺信息處理[35]、視覺注意[36],以及立體視的加工過程[37]。本研究發現弱視患者的顳中回自發性活動異常,這與既往研究[38]的發現一致。此外,我們還發現了顳中回的自發性功能活動異常與弱視患者的立體視功能缺陷相關。顳中回擁有專門的立體深度結構,其表征立體視的皮層神經回路比初級視皮層V1更加集中[39],可進行感知相關的視差編碼、雙眼匹配、參與視差與多種線索組合的三維形狀感知,以及運動視差深度感知的神經處理[40-43],在立體視處理的神經機制中發揮了重要作用。動物研究報道了微刺激顳中回視差選擇性神經元簇可改變恒河猴的立體視覺[44]。最近的fMRI研究則在人類中驗證了顳中回對立體視處理的關鍵作用:一方面,顳中回的激活強度可由雙眼視差調節,當雙眼視差增大時,激活強度先增強后減弱[45];另一方面,對顳中回施加經顱磁刺激可影響最大可檢測視差,這表明顳中回有助于雙眼整合產生較大的視差[46]。上述證據為弱視患者顳中回功能異常與其立體視功能缺陷的相關性提供了支持。

弱視是神經系統發育被環境影響而顯著改變的典型范式,這為研究發育過程提供了特殊的機會。因此,弱視不僅是眼科的研究問題,也是神經生理學和心理物理學領域廣泛研究的問題。臨床上傳統的弱視治療方法(如戴鏡、遮蓋)對于大齡弱視患者,尤其是成人弱視患者的治療效果并不理想,這可能是因為隨著年齡的增長,弱視患者的大腦可塑性下降。然而成人弱視患者的大腦并未完全喪失可塑性[47],因此成人弱視仍然有醫學干預價值。考慮到弱視患者的神經系統發育異常,弱視治療策略可能不僅要考慮光學干預,還要考慮到對大腦的干預,以促進成人弱視患者的大腦可塑性,進而改善弱視患者的視功能。經顱磁刺激為研究、誘導或調控人類大腦的興奮性、連通性和可塑性提供了一種有效的非侵入性途徑[48]。一些研究已經證明了經顱磁刺激可以改變視覺皮質的興奮性,促進雙眼平衡[49],進而改善弱視患者的視力、對比敏感度、立體視等功能[50-51]。盡管經顱磁刺激為成人弱視治療提供了一種潛在途徑,但其療效仍存在相當大的差異,部分患者無反應,且大部分功能的改善效果是短暫的[51]。因此,有必要更好地了解弱視的神經機制,促進非侵入性腦刺激方案的優化。本研究基于靜息態fMRI技術,探索了弱視患者大腦自發性功能活動異常及其與視力和立體視功能缺陷的聯系,這些結果可能為非侵入性聚焦刺激提供潛在的干預靶點。例如,本研究發現弱視患者小腦自發性功能活動異常,且與弱視患者的視力缺陷相關。這些發現提示小腦可能作為非侵入性聚焦刺激的潛在干預靶點,可單獨應用或與其他治療方法聯合應用,以改善成人弱視患者的眼球運動和注視性能,進而促進成人弱視患者的視力改善。盡管尚無直接證據支撐我們的猜想,但下面一些研究可以為我們的猜想提供支持:既往研究表明,對小腦施加連續脈沖重復經顱磁刺激可以調控動態輻輳適應,其中小腦后部的動眼肌蚓部受到的影響最大[52];在健康觀察者中,已經發現重復經顱磁刺激應用于小腦后部可暫時改變水平掃視的適應能力[53]。上述這些研究表明,確定弱視患者異常腦區,確定異常腦區與行為學缺陷的因果聯系,以及以異常腦區作為非侵入性刺激干預的靶點,調控皮層興奮性和可塑性,從而促進特定行為學指標改善的這一思路可能是可行的。同理,顳中回也可能作為非侵入性聚焦刺激的潛在干預靶點,以促進弱視患者立體視功能的改善。

本研究尚存在一定的局限性。由于弱視亞型的樣本量有限,本研究未對不同亞型的弱視進行亞組分析。屈光參差性弱視與斜視性弱視的異常視覺經驗不同,這是否會導致二者自發性腦功能活動異常也存在差異還有待進一步研究。其次,本研究的結果提示弱視患者的自發性腦功能活動異常可能與弱視患者的眼動和注意缺陷有關,但是本研究未對被試進行眼動和注意的評估,弱視患者自發性腦功能活動異常與弱視患者眼動和注意缺陷的關系還有待驗證。

4 結論

本研究基于靜息態fMRI數據評估了弱視患者自發性腦功能活動異常及其與視力、立體視功能缺陷的聯系,發現弱視患者右側角回、左側小腦后葉和扣帶回中前部的自發性功能活動異常降低,而右側顳中回的自發性功能活動異常增加。其中,小腦和顳中回的自發性功能活動異常分別與弱視眼視力缺陷和立體視功能缺陷相關。這些結果可能有助于闡明弱視的潛在神經機制,從而促進弱視治療策略的改善。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:陳霞負責實驗設計、數據收集、數據分析、論文寫作;廖孟負責實驗設計、數據收集、論文寫作;蔣蘋負責實驗設計、數據收集、數據分析、論文寫作;劉隴黔負責實驗設計、資金來源、論文寫作;龔啟勇負責實驗設計、數據收集。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院人體研究倫理委員會的審批[批文編號:2020年 審(1044號)]。