新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情在全球的肆虐,不僅對公眾的健康造成了重大威脅,也對全球衛生醫療系統和社會經濟發展帶來了巨大沖擊。因此,加快疫苗和抗體藥物的研發,為人們提供有效的保護和治療措施,成為廣大科學研究人員和醫療機構的首要任務。目前全球已有多款新冠疫苗和抗體藥物進入臨床研究或獲批上市,本文對多款利用基因工程技術研發的基于S蛋白的新冠疫苗和抗體(包括亞單位疫苗、病毒載體疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗以及一些中和抗體藥物)進行了簡要闡述,同時也對疫苗和抗體藥物的未來發展進行了探討。

引用本文: 徐偲瑜, 唐丹. 新型冠狀病毒疫苗及抗體藥物研發進展. 生物醫學工程學雜志, 2022, 39(5): 1059-1064. doi: 10.7507/1001-5515.202207063 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

自2019年12月新型冠狀病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)疫情暴發以來,已在全世界迅速傳播[1]。根據約翰霍普金斯大學的最新數據,截至2022年7月全球累計感染人數已超過5.5億,累計死亡人數超過630萬(https://coronavirus.jhu.edu/map.html),給全球醫療體系帶來了巨大挑戰。因此,研發有效的預防及治療手段刻不容緩。

SARS-CoV-2是一種有包膜結構的單股正鏈RNA病毒,刺突(Spike,S)蛋白是其重要的結構蛋白,在病毒的附著、融合及入胞中起著重要作用。基于此,S蛋白也成為中和抗體和疫苗設計的關鍵靶點[2]。目前已有多款基于S蛋白的疫苗及中和抗體面世[3-4],本文將對基于S蛋白的疫苗、抗體研究現狀作一綜述。

1 基于刺突蛋白的新冠疫苗研發

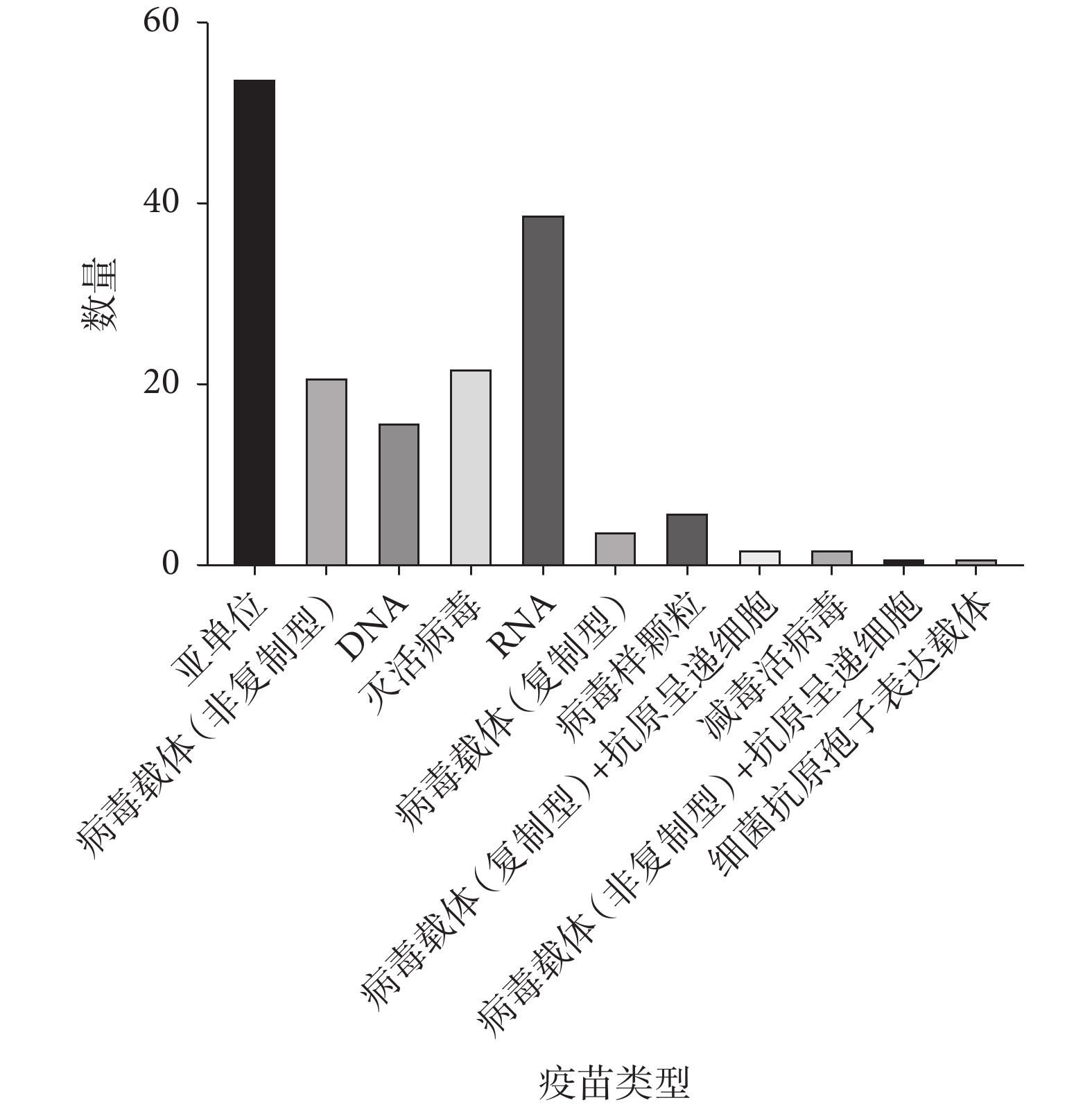

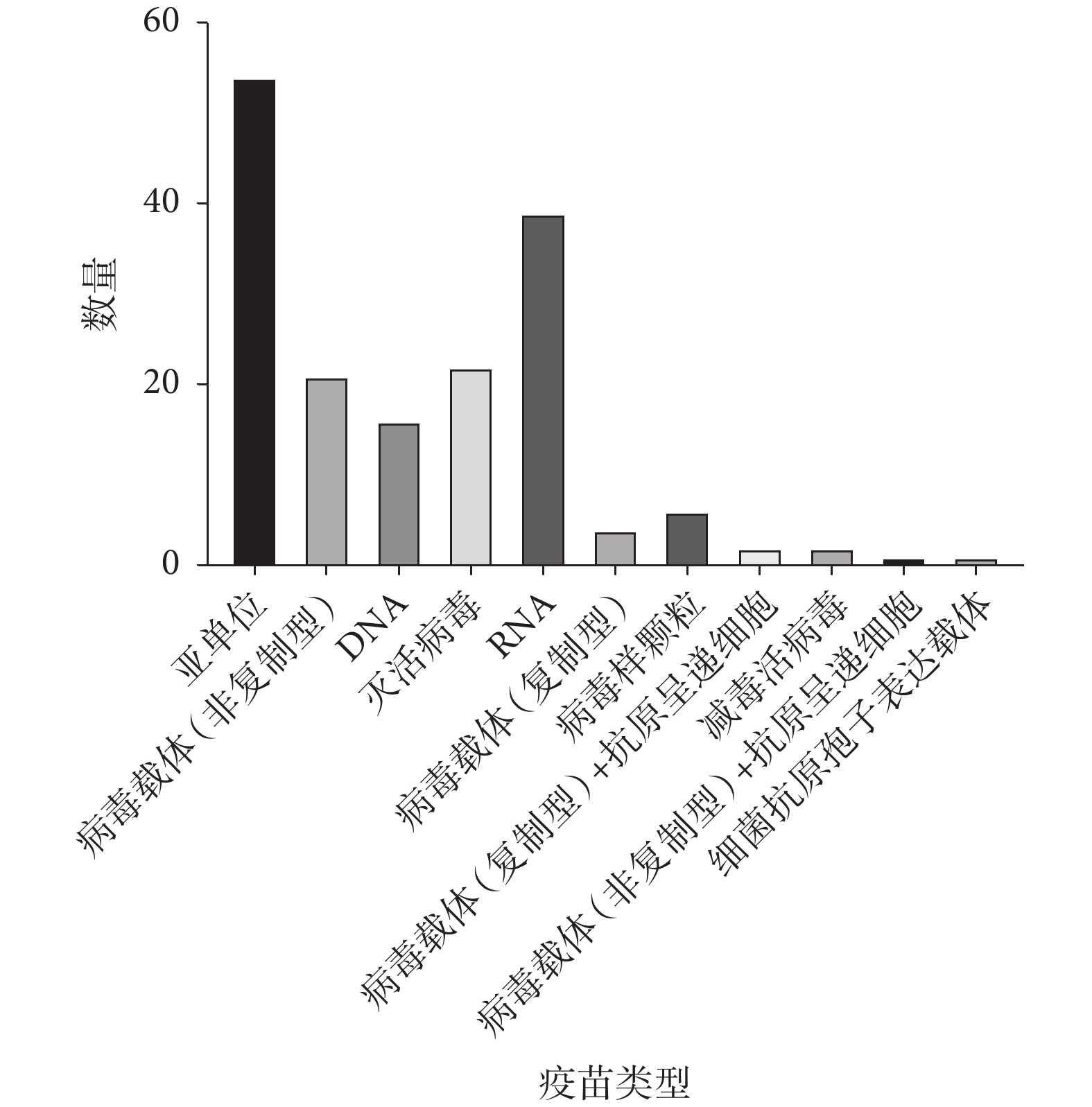

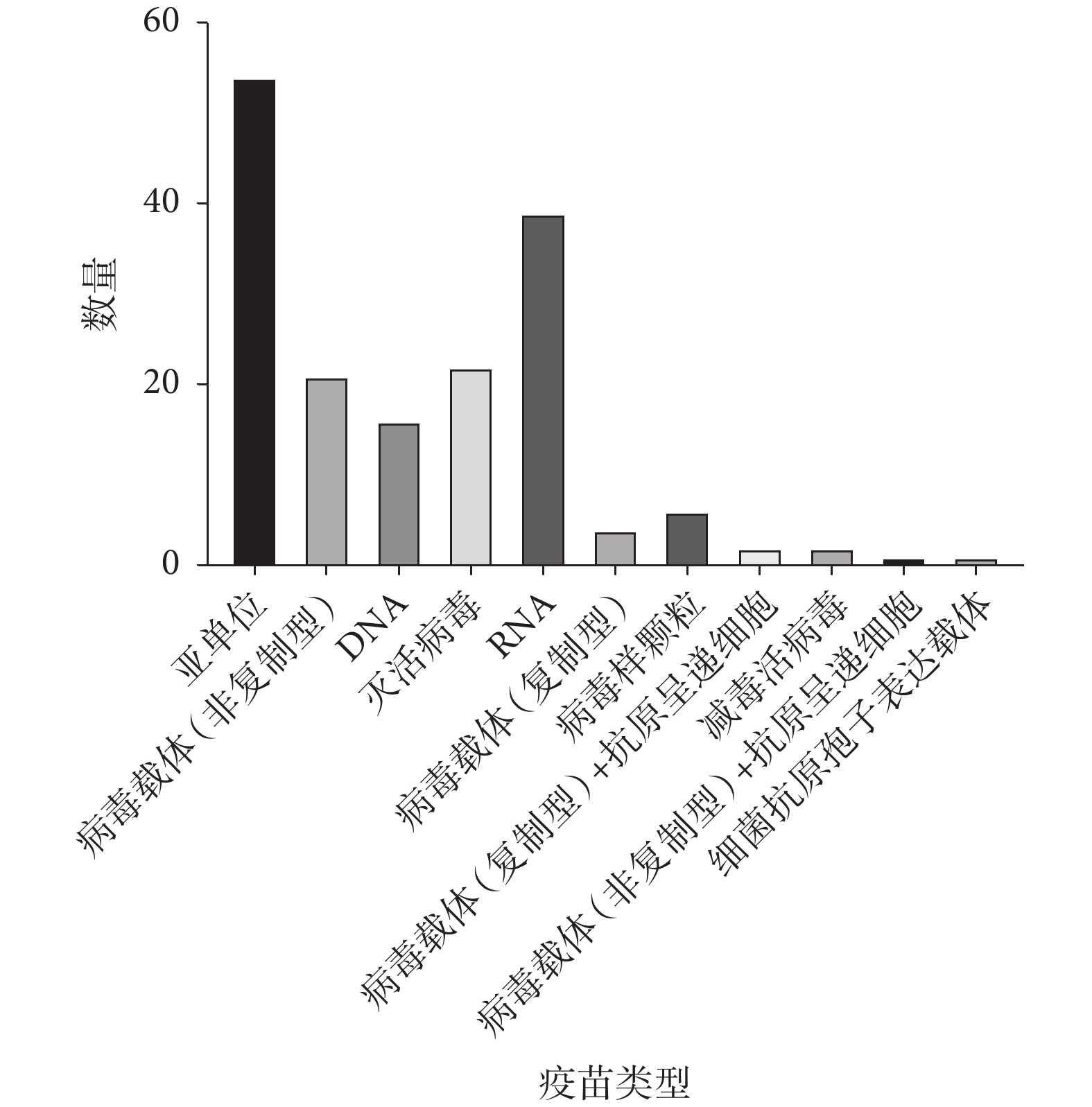

隨著2020年1月以來SARS-CoV-2病毒基因序列的公開,以及利用冷凍電鏡技術對新型冠狀病毒表面S蛋白[5-6]、人血管緊張素轉化酶2(angiotensin-converting enzyme 2,ACE2)[7]、S蛋白和ACE2復合物[8]結構的解析,許多制藥公司和學術研究機構已啟動了多項針對S蛋白的疫苗研發計劃,圖1為目前已進入臨床研究階段的不同類型疫苗數(數據來源https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines)。到目前為止,以S蛋白為關鍵靶點,使用基因工程技術生產的新冠疫苗可分為三大類:亞單位疫苗、病毒載體疫苗以及核酸疫苗(見表1)。

圖1

已進入臨床研究階段各類型疫苗數量統計

Figure1.

Number of vaccines in clinical development

圖1

已進入臨床研究階段各類型疫苗數量統計

Figure1.

Number of vaccines in clinical development

1.1 亞單位疫苗

亞單位疫苗由能夠誘發機體免疫反應的病毒或細菌的特定成分(蛋白質或多肽)所制成,具有安全、高效、可擴展生產等優勢。目前已上市的亞單位疫苗有乙型肝炎疫苗、戊肝疫苗、帶狀皰疹疫苗和人乳頭瘤病毒疫苗等[9]。亞單位疫苗基于已知的病毒基因序列,利用基因工程技術將抗原蛋白的基因片段整合到工具細胞中,在體外進行表達純化,制備得到重組亞單位疫苗。如乙型肝炎疫苗,由在酵母中表達的乙肝病毒表面抗原(HBsAg)S蛋白而制成[10]。由于亞單位疫苗的免疫原性相對較弱[11],因而常將其設計為病毒樣顆粒(virus like particles,VLPs)和多聚體結構,或融合幾種病毒蛋白、同時接種其他不同疫苗以及添加合適的疫苗佐劑來改善和增強免疫反應。

目前,在SARA-CoV-2疫苗的研發過程中,已有多款基于S蛋白或S蛋白受體結合區(receptor binding domain,RBD)的亞單位疫苗獲批上市或進入臨床研究。SARS-CoV-2 S蛋白在與宿主細胞融合前后會發生構象的改變,而該蛋白處于融合前的形態時,蛋白活性高,能夠較好地刺激機體產生免疫反應[12]。由高端疫苗公司研發的MVC-COV1901亞單位疫苗含有重組S-2P抗原[13],S-2P蛋白是一種三聚體結構,融合前穩定化的刺突蛋白抗原。S-2P抗原在哺乳動物細胞中表達,添加了CpG1018和氫氧化鋁為疫苗佐劑。ZF2001[14]是中國科學院微生物研究所聯合智飛龍科馬公司研發的亞單位疫苗,該疫苗以SARS-CoV-2刺突蛋白受體結合結構域的二聚體形式為抗原,以鋁為佐劑。根據最新的Ⅲ期臨床數據,對有癥狀和重度至危重癥的新冠感染者來說,完全接種ZF2001疫苗后至少6個月內是安全的[14]。

1.2 病毒載體疫苗

病毒載體疫苗以病毒為載體,利用基因工程技術將疫苗靶基因整合入載體基因組中進行制備。不同于重組亞單位疫苗需要添加佐劑才能誘發細胞免疫,病毒載體疫苗利用整合了抗原靶基因的細菌或病毒,將誘發免疫反應的抗原基因呈遞到宿主細胞,在胞質內表達抗原靶基因。該技術不僅能誘發機體產生體液免疫,同時也能產生細胞免疫。目前已有多款病毒載體投入研究和應用,包括腺病毒載體、流感病毒載體、巨細胞病毒載體、痘苗病毒載體以及麻疹病毒載體等。其中,腺病毒可以感染多種細胞類型,且具有轉基因表達性強、體外生長快、無基因組整合性風險等優點,是目前應用最廣泛的疫苗載體[15],而針對新冠病毒載體疫苗的研發主要使用人或黑猩猩的腺病毒載體。2020年3月,由北京生物技術研究所和康希諾生物公司研發的Ad5-nCoV腺病毒載體疫苗進入臨床試驗階段,Ad5-nCoV載體疫苗把編碼S蛋白的基因序列構建到刪除了E1和E3基因的腺病毒基因組中,是一種復制缺陷型載體疫苗。Ad5-nCoV疫苗的Ⅲ期臨床試驗結果顯示[16],在接種疫苗28天后,疫苗對有癥狀的新冠感染者保護效力為57.5%,而對重癥新冠患者的保護效力則高達91.7%。ChAdOx1 nCoV-19疫苗[17-18]由牛津大學研發,以黑猩猩腺病毒為載體,根據Ⅰ期和Ⅱ期臨床試驗結果的初步分析,ChAdOx1 nCoV-19疫苗對有癥狀新冠感染者的保護效力為72%。

1.3 核酸疫苗

核酸疫苗基于病毒遺傳序列所設計,將含有編碼抗原靶基因的質粒載體經肌肉注射等方式導入宿主體內,表達抗原蛋白,誘導免疫反應[19]。核酸疫苗包括DNA疫苗和mRNA疫苗兩種類型。核酸疫苗作為新興疫苗的代表類型,具有研發周期短、易于制造、安全以及免疫應答持久等優勢。早期研發的DNA疫苗主要應用于各種動物疾病方面的治療[19],近年來針對瘧疾、艾滋病、宮頸癌和乳腺癌等各種人類病原體的DNA疫苗的研發也已進入臨床研究階段[9]。2021年9月,全球首個人用DNA疫苗ZyCoV-D在印度獲批使用,該疫苗的Ⅲ期臨床研究結果顯示,通過無針注射系統皮內給藥的三劑ZyCoV-D疫苗對有癥狀新冠感染者的保護率為66.6%[20]。近幾年mRNA疫苗發展迅速,mRNA疫苗需要經過特殊修飾或依賴于遞送載體穿過細胞膜進入細胞質發揮作用,例如已知的兩款非復制型(non-replication)新冠mRNA疫苗mRNA1273和BNT162b1就是利用脂質納米顆粒(lipid nanoparticles,LNP)載體來遞送藥物[21]。不同的是,mRNA1273疫苗編碼的是穩定的融合前全長S蛋白[22],而BNT162b1則是根據S蛋白受體結合域的三聚體形式所設計[23]。相比非復制型mRNA疫苗,自擴增型(self-amplifying)mRNA疫苗進入人體后抗原靶基因可以在細胞內進行復制,表達更高的抗原蛋白,從而誘導更高滴度的中和抗體以及更強的T細胞免疫,例如英國帝國理工學院開發的LNP-nCoVsaRN疫苗就是一種自擴增型mRNA疫苗[24]。2022年4月,由Arcturus Therapeutics公司研發的ARCT-154新冠自擴增型mRNA疫苗[25]取得Ⅲ期臨床成功(https://www.businesswire.com/news/home/20220420005466/en/),研究顯示在以Delta和Omicron突變株為主的情況下,ARCT-154疫苗的有效率為55%。

2 中和抗體的研究進展

中和抗體是B淋巴細胞產生的一種能夠與病原體表面抗原結合,從而阻止病原體黏附宿主細胞受體或抑制其感染的免疫球蛋白分子[26]。憑借其特異性高、安全性好等特點,中和抗體受到了研究人員廣泛關注,目前全球已有上百個新冠抗體研發項目正在進行,其中部分中和抗體已經獲得美國食品藥品監督管理局(US Food and Drug Administration,FDA)緊急使用授權(Emergency Use Authorizations,EUAs)[27]。中和抗體可在病毒入侵過程中的多個環節阻止病毒感染,如阻斷病毒與膜表面受體結合、中斷病毒融合以及激活抗體依賴的細胞功能效應等。根據作用機制,中和抗體主要可以分為三類:靶向RBD、靶向N端結構域(N terminal domain,NTD)及靶向S2的中和抗體。本文將對這三類中和抗體分別進行簡要綜述。

2.1 靶向RBD的中和抗體

S蛋白RBD可與ACE2結合從而啟動病毒感染[28],是目前中和抗體的主要靶點。對SARS-CoV-2患者恢復期血漿的研究發現,90%的中和抗體靶向RBD[29]。本文將對國外公司研發的REGN-COV2、LY-CoV55以及國內自主創新研發的JS016及BRII-196/BRII-198進行簡述。

REGN-COV2是由美國再生元公司開發的由兩種抗體(REGN10933和REGN10987)組成的雞尾酒抗體。該公司基于轉基因小鼠和COVID-19康復者樣本,根據結合特性、中和特性以及三維結構,篩選得到REGN10933和REGN10987[30]。這兩種抗體可同時非競爭性結合S蛋白RBD,阻斷其與ACE2的相互作用。針對REGEN-COV2的一項臨床試驗也表明該雞尾酒抗體在保證安全性的同時可以降低非住院患者的病毒載量,且對免疫應答尚未啟動或基線病毒載量高的患者效果更好[4]。2020年11月FDA向該新冠病毒中和抗體頒發了EUA,但是近來面對Omicron變異毒株其有效性明顯下降(https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization)。

LY-CoV555是由禮來公司開發的一種靶向RBD的中和抗體。前期一項納入452名研究對象的臨床試驗顯示對于輕度或中度COVID-19門診患者其獲益有限[31]。JS016(LY-CoV016,etesevimab或埃特司韋)是由君實生物和中國科學院微生物研究所研發的國內第1個、全球第2個進入臨床試驗的人源單克隆抗體[32]。研究人員通過對恢復期患者外周血進行篩選所得,在恒河猴感染模型中發現給藥后可以立即降低病毒滴度[33],目前正在進行Ⅰb/Ⅱ期臨床試驗(https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04780321)。值得注意的是,禮來公司將LY-CoV555與其聯合使用,以期獲得協同作用。一項將LY-CoV555和JS016聯用的隨機對照試驗顯示該療法可以降低病毒載量以及住院死亡率等指標,同時效果優于LY-CoV555單藥[34]。2021年2月FDA對該聯合療法頒發EUA,但目前面對Omicron同樣存在有效率下降的情況(https://www.fda.gov/)。

BRII-196和BRII-198是由騰盛博藥和清華大學、深圳市第三人民醫院聯合開發的靶向RBD的中和抗體[35]。目前該兩種單抗的聯合療法已經在我國獲批(http://cn.briibio.com/news-detail.php?id=1598#news)。值得注意的是,該聯合療法從最初的發現到獲得審批不到20個月,彰顯了我國科學家的抗疫速度與實力。

除此以外,國內外還有多種針對S蛋白RBD的中和抗體已經應用于臨床或正在進行臨床試驗。相關研究匯總見表2[4,30-31,33,35-39]。

2.2 靶向NTD的中和抗體

針對S蛋白的NTD同樣可以產生中和抗體,其發揮作用的主要機制可能為阻止蛋白構象變化[40]。4A8是由我國科學家研發的全球第一個針對SARS-CoV-2 NTD的中和抗體,其對真病毒的半抑制濃度(half-maximal inhibitory concentration,IC50)為0.61 μg/mL[41]。此外靶向NTD的中和抗體還有COV2-2676、COV2-2489[42]及DH1050.1[43]等。值得注意的是,由于靶向RBD和NTD的中和抗體靶點不同,二者或可聯合使用以獲得更佳的效果[27]。但目前面對突變毒株,靶向NTD抗體的中和能力顯著下降。

2.3 靶向S2的中和抗體

SARS-CoV-2的S2對于病毒與細胞的膜融合至關重要,因此理論上同樣可以作為中和抗體的靶點,但目前分離得到的靶向S2抗體的效果不夠理想[43-44]。而且,關于靶向S2的中和抗體報道較少,有待進一步研究。

3 小結與展望

COVID-19作為一種新發傳染病,自暴發以來對社會公共衛生醫療系統和社會經濟發展都造成了巨大沖擊。面對如此嚴峻的疫情,在最短時間內開發出針對新冠病毒的有效治療藥物和疫苗成為廣大科研人員的首要任務。根據2022年7月5日世界衛生組織(World Health Organization,WHO)對新冠疫苗研發情況的統計結果(https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines),目前已有168款疫苗進入臨床研究階段,所涉及到的疫苗研發平臺包括重組蛋白亞單位疫苗、病毒載體疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗等。重組亞單位疫苗根據病毒的特定抗原部分進行設計,通過一系列的純化手段制備得到疫苗,可以有效減少病毒中其他成分帶來的副反應;同時,亞單位疫苗通過在體外合成目標抗原蛋白,無法進入細胞內表達抗原激活T細胞發揮殺傷作用,其免疫原性通常較低,因而需要通過添加佐劑來提高疫苗的免疫原性以及延長其半衰期。相比于亞單位疫苗,病毒載體疫苗利用無致病性的或已去除毒力基因的流感病毒或腺病毒,將抗原基因呈遞到細胞內表達,既可觸發細胞免疫,也能產生體液免疫。作為新型疫苗代表的核酸疫苗,DNA疫苗和mRNA疫苗在應對新冠疫情時實現首次應用。DNA疫苗和mRNA疫苗的設計原理相同,但DNA疫苗存在整合入宿主基因組的風險;而mRNA疫苗雖然不會有整合到宿主DNA的風險,但mRNA疫苗穩定性差,且需要低溫保存和運輸,需要耗費較大的人力和物力。

抗體藥物的應用在防控COVID-19疫情方面同樣發揮著重要作用。與疫苗相比,抗體藥物注射后能夠快速且有效地為人體提供保護,對一些無法對疫苗產生有效免疫應答的老年人和免疫系統功能低下的人來說,通過抗體藥物來抵御和治療新冠肺炎同樣有效。例如一款用于新冠暴露前防御的長效中和抗體藥物Evusheld(AZD7442)[45],由兩種全人源單克隆抗體Tixagevimab(AZD8895)和Cilgavimab(AZD1061)組成,可將COVID-19感染風險降低77%,為人體提供長達6個月的保護作用[46]。但抗體療法同樣面臨著諸多挑戰,除了生產成本高之外,最主要的一個問題是病毒株的基因突變所導致的抗體藥物中和活性的減弱。2021年12月,北京大學未來基因創新中心謝曉亮研究團隊針對Omicron突變株做的中和實驗結果顯示,在247個中和抗體中,超過85%的中和抗體都對Omicron突變株的治療出現了不同程度的減弱和失效[47]。

人類與COVID-19的對抗注定是一場持久戰,利用疫苗防御手段抵抗新冠病毒的感染是控制疫情傳播的重要措施,而研發出有效的抗體藥物是治療新冠肺炎的有效手段。在全世界攜手抗疫的背景下,加快疫苗和抗體藥物的研發不僅在應對當下新冠肺炎疫情中發揮著重要作用,也對未來人們能夠及時應對突發疾病提供實踐經驗,同時也將促進世界衛生醫療體系的進一步發展。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:徐偲瑜負責文獻查詢、歸納總結和論文撰寫工作,唐丹負責論文的審校。

引言

自2019年12月新型冠狀病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)疫情暴發以來,已在全世界迅速傳播[1]。根據約翰霍普金斯大學的最新數據,截至2022年7月全球累計感染人數已超過5.5億,累計死亡人數超過630萬(https://coronavirus.jhu.edu/map.html),給全球醫療體系帶來了巨大挑戰。因此,研發有效的預防及治療手段刻不容緩。

SARS-CoV-2是一種有包膜結構的單股正鏈RNA病毒,刺突(Spike,S)蛋白是其重要的結構蛋白,在病毒的附著、融合及入胞中起著重要作用。基于此,S蛋白也成為中和抗體和疫苗設計的關鍵靶點[2]。目前已有多款基于S蛋白的疫苗及中和抗體面世[3-4],本文將對基于S蛋白的疫苗、抗體研究現狀作一綜述。

1 基于刺突蛋白的新冠疫苗研發

隨著2020年1月以來SARS-CoV-2病毒基因序列的公開,以及利用冷凍電鏡技術對新型冠狀病毒表面S蛋白[5-6]、人血管緊張素轉化酶2(angiotensin-converting enzyme 2,ACE2)[7]、S蛋白和ACE2復合物[8]結構的解析,許多制藥公司和學術研究機構已啟動了多項針對S蛋白的疫苗研發計劃,圖1為目前已進入臨床研究階段的不同類型疫苗數(數據來源https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines)。到目前為止,以S蛋白為關鍵靶點,使用基因工程技術生產的新冠疫苗可分為三大類:亞單位疫苗、病毒載體疫苗以及核酸疫苗(見表1)。

圖1

已進入臨床研究階段各類型疫苗數量統計

Figure1.

Number of vaccines in clinical development

圖1

已進入臨床研究階段各類型疫苗數量統計

Figure1.

Number of vaccines in clinical development

1.1 亞單位疫苗

亞單位疫苗由能夠誘發機體免疫反應的病毒或細菌的特定成分(蛋白質或多肽)所制成,具有安全、高效、可擴展生產等優勢。目前已上市的亞單位疫苗有乙型肝炎疫苗、戊肝疫苗、帶狀皰疹疫苗和人乳頭瘤病毒疫苗等[9]。亞單位疫苗基于已知的病毒基因序列,利用基因工程技術將抗原蛋白的基因片段整合到工具細胞中,在體外進行表達純化,制備得到重組亞單位疫苗。如乙型肝炎疫苗,由在酵母中表達的乙肝病毒表面抗原(HBsAg)S蛋白而制成[10]。由于亞單位疫苗的免疫原性相對較弱[11],因而常將其設計為病毒樣顆粒(virus like particles,VLPs)和多聚體結構,或融合幾種病毒蛋白、同時接種其他不同疫苗以及添加合適的疫苗佐劑來改善和增強免疫反應。

目前,在SARA-CoV-2疫苗的研發過程中,已有多款基于S蛋白或S蛋白受體結合區(receptor binding domain,RBD)的亞單位疫苗獲批上市或進入臨床研究。SARS-CoV-2 S蛋白在與宿主細胞融合前后會發生構象的改變,而該蛋白處于融合前的形態時,蛋白活性高,能夠較好地刺激機體產生免疫反應[12]。由高端疫苗公司研發的MVC-COV1901亞單位疫苗含有重組S-2P抗原[13],S-2P蛋白是一種三聚體結構,融合前穩定化的刺突蛋白抗原。S-2P抗原在哺乳動物細胞中表達,添加了CpG1018和氫氧化鋁為疫苗佐劑。ZF2001[14]是中國科學院微生物研究所聯合智飛龍科馬公司研發的亞單位疫苗,該疫苗以SARS-CoV-2刺突蛋白受體結合結構域的二聚體形式為抗原,以鋁為佐劑。根據最新的Ⅲ期臨床數據,對有癥狀和重度至危重癥的新冠感染者來說,完全接種ZF2001疫苗后至少6個月內是安全的[14]。

1.2 病毒載體疫苗

病毒載體疫苗以病毒為載體,利用基因工程技術將疫苗靶基因整合入載體基因組中進行制備。不同于重組亞單位疫苗需要添加佐劑才能誘發細胞免疫,病毒載體疫苗利用整合了抗原靶基因的細菌或病毒,將誘發免疫反應的抗原基因呈遞到宿主細胞,在胞質內表達抗原靶基因。該技術不僅能誘發機體產生體液免疫,同時也能產生細胞免疫。目前已有多款病毒載體投入研究和應用,包括腺病毒載體、流感病毒載體、巨細胞病毒載體、痘苗病毒載體以及麻疹病毒載體等。其中,腺病毒可以感染多種細胞類型,且具有轉基因表達性強、體外生長快、無基因組整合性風險等優點,是目前應用最廣泛的疫苗載體[15],而針對新冠病毒載體疫苗的研發主要使用人或黑猩猩的腺病毒載體。2020年3月,由北京生物技術研究所和康希諾生物公司研發的Ad5-nCoV腺病毒載體疫苗進入臨床試驗階段,Ad5-nCoV載體疫苗把編碼S蛋白的基因序列構建到刪除了E1和E3基因的腺病毒基因組中,是一種復制缺陷型載體疫苗。Ad5-nCoV疫苗的Ⅲ期臨床試驗結果顯示[16],在接種疫苗28天后,疫苗對有癥狀的新冠感染者保護效力為57.5%,而對重癥新冠患者的保護效力則高達91.7%。ChAdOx1 nCoV-19疫苗[17-18]由牛津大學研發,以黑猩猩腺病毒為載體,根據Ⅰ期和Ⅱ期臨床試驗結果的初步分析,ChAdOx1 nCoV-19疫苗對有癥狀新冠感染者的保護效力為72%。

1.3 核酸疫苗

核酸疫苗基于病毒遺傳序列所設計,將含有編碼抗原靶基因的質粒載體經肌肉注射等方式導入宿主體內,表達抗原蛋白,誘導免疫反應[19]。核酸疫苗包括DNA疫苗和mRNA疫苗兩種類型。核酸疫苗作為新興疫苗的代表類型,具有研發周期短、易于制造、安全以及免疫應答持久等優勢。早期研發的DNA疫苗主要應用于各種動物疾病方面的治療[19],近年來針對瘧疾、艾滋病、宮頸癌和乳腺癌等各種人類病原體的DNA疫苗的研發也已進入臨床研究階段[9]。2021年9月,全球首個人用DNA疫苗ZyCoV-D在印度獲批使用,該疫苗的Ⅲ期臨床研究結果顯示,通過無針注射系統皮內給藥的三劑ZyCoV-D疫苗對有癥狀新冠感染者的保護率為66.6%[20]。近幾年mRNA疫苗發展迅速,mRNA疫苗需要經過特殊修飾或依賴于遞送載體穿過細胞膜進入細胞質發揮作用,例如已知的兩款非復制型(non-replication)新冠mRNA疫苗mRNA1273和BNT162b1就是利用脂質納米顆粒(lipid nanoparticles,LNP)載體來遞送藥物[21]。不同的是,mRNA1273疫苗編碼的是穩定的融合前全長S蛋白[22],而BNT162b1則是根據S蛋白受體結合域的三聚體形式所設計[23]。相比非復制型mRNA疫苗,自擴增型(self-amplifying)mRNA疫苗進入人體后抗原靶基因可以在細胞內進行復制,表達更高的抗原蛋白,從而誘導更高滴度的中和抗體以及更強的T細胞免疫,例如英國帝國理工學院開發的LNP-nCoVsaRN疫苗就是一種自擴增型mRNA疫苗[24]。2022年4月,由Arcturus Therapeutics公司研發的ARCT-154新冠自擴增型mRNA疫苗[25]取得Ⅲ期臨床成功(https://www.businesswire.com/news/home/20220420005466/en/),研究顯示在以Delta和Omicron突變株為主的情況下,ARCT-154疫苗的有效率為55%。

2 中和抗體的研究進展

中和抗體是B淋巴細胞產生的一種能夠與病原體表面抗原結合,從而阻止病原體黏附宿主細胞受體或抑制其感染的免疫球蛋白分子[26]。憑借其特異性高、安全性好等特點,中和抗體受到了研究人員廣泛關注,目前全球已有上百個新冠抗體研發項目正在進行,其中部分中和抗體已經獲得美國食品藥品監督管理局(US Food and Drug Administration,FDA)緊急使用授權(Emergency Use Authorizations,EUAs)[27]。中和抗體可在病毒入侵過程中的多個環節阻止病毒感染,如阻斷病毒與膜表面受體結合、中斷病毒融合以及激活抗體依賴的細胞功能效應等。根據作用機制,中和抗體主要可以分為三類:靶向RBD、靶向N端結構域(N terminal domain,NTD)及靶向S2的中和抗體。本文將對這三類中和抗體分別進行簡要綜述。

2.1 靶向RBD的中和抗體

S蛋白RBD可與ACE2結合從而啟動病毒感染[28],是目前中和抗體的主要靶點。對SARS-CoV-2患者恢復期血漿的研究發現,90%的中和抗體靶向RBD[29]。本文將對國外公司研發的REGN-COV2、LY-CoV55以及國內自主創新研發的JS016及BRII-196/BRII-198進行簡述。

REGN-COV2是由美國再生元公司開發的由兩種抗體(REGN10933和REGN10987)組成的雞尾酒抗體。該公司基于轉基因小鼠和COVID-19康復者樣本,根據結合特性、中和特性以及三維結構,篩選得到REGN10933和REGN10987[30]。這兩種抗體可同時非競爭性結合S蛋白RBD,阻斷其與ACE2的相互作用。針對REGEN-COV2的一項臨床試驗也表明該雞尾酒抗體在保證安全性的同時可以降低非住院患者的病毒載量,且對免疫應答尚未啟動或基線病毒載量高的患者效果更好[4]。2020年11月FDA向該新冠病毒中和抗體頒發了EUA,但是近來面對Omicron變異毒株其有效性明顯下降(https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization)。

LY-CoV555是由禮來公司開發的一種靶向RBD的中和抗體。前期一項納入452名研究對象的臨床試驗顯示對于輕度或中度COVID-19門診患者其獲益有限[31]。JS016(LY-CoV016,etesevimab或埃特司韋)是由君實生物和中國科學院微生物研究所研發的國內第1個、全球第2個進入臨床試驗的人源單克隆抗體[32]。研究人員通過對恢復期患者外周血進行篩選所得,在恒河猴感染模型中發現給藥后可以立即降低病毒滴度[33],目前正在進行Ⅰb/Ⅱ期臨床試驗(https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04780321)。值得注意的是,禮來公司將LY-CoV555與其聯合使用,以期獲得協同作用。一項將LY-CoV555和JS016聯用的隨機對照試驗顯示該療法可以降低病毒載量以及住院死亡率等指標,同時效果優于LY-CoV555單藥[34]。2021年2月FDA對該聯合療法頒發EUA,但目前面對Omicron同樣存在有效率下降的情況(https://www.fda.gov/)。

BRII-196和BRII-198是由騰盛博藥和清華大學、深圳市第三人民醫院聯合開發的靶向RBD的中和抗體[35]。目前該兩種單抗的聯合療法已經在我國獲批(http://cn.briibio.com/news-detail.php?id=1598#news)。值得注意的是,該聯合療法從最初的發現到獲得審批不到20個月,彰顯了我國科學家的抗疫速度與實力。

除此以外,國內外還有多種針對S蛋白RBD的中和抗體已經應用于臨床或正在進行臨床試驗。相關研究匯總見表2[4,30-31,33,35-39]。

2.2 靶向NTD的中和抗體

針對S蛋白的NTD同樣可以產生中和抗體,其發揮作用的主要機制可能為阻止蛋白構象變化[40]。4A8是由我國科學家研發的全球第一個針對SARS-CoV-2 NTD的中和抗體,其對真病毒的半抑制濃度(half-maximal inhibitory concentration,IC50)為0.61 μg/mL[41]。此外靶向NTD的中和抗體還有COV2-2676、COV2-2489[42]及DH1050.1[43]等。值得注意的是,由于靶向RBD和NTD的中和抗體靶點不同,二者或可聯合使用以獲得更佳的效果[27]。但目前面對突變毒株,靶向NTD抗體的中和能力顯著下降。

2.3 靶向S2的中和抗體

SARS-CoV-2的S2對于病毒與細胞的膜融合至關重要,因此理論上同樣可以作為中和抗體的靶點,但目前分離得到的靶向S2抗體的效果不夠理想[43-44]。而且,關于靶向S2的中和抗體報道較少,有待進一步研究。

3 小結與展望

COVID-19作為一種新發傳染病,自暴發以來對社會公共衛生醫療系統和社會經濟發展都造成了巨大沖擊。面對如此嚴峻的疫情,在最短時間內開發出針對新冠病毒的有效治療藥物和疫苗成為廣大科研人員的首要任務。根據2022年7月5日世界衛生組織(World Health Organization,WHO)對新冠疫苗研發情況的統計結果(https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines),目前已有168款疫苗進入臨床研究階段,所涉及到的疫苗研發平臺包括重組蛋白亞單位疫苗、病毒載體疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗等。重組亞單位疫苗根據病毒的特定抗原部分進行設計,通過一系列的純化手段制備得到疫苗,可以有效減少病毒中其他成分帶來的副反應;同時,亞單位疫苗通過在體外合成目標抗原蛋白,無法進入細胞內表達抗原激活T細胞發揮殺傷作用,其免疫原性通常較低,因而需要通過添加佐劑來提高疫苗的免疫原性以及延長其半衰期。相比于亞單位疫苗,病毒載體疫苗利用無致病性的或已去除毒力基因的流感病毒或腺病毒,將抗原基因呈遞到細胞內表達,既可觸發細胞免疫,也能產生體液免疫。作為新型疫苗代表的核酸疫苗,DNA疫苗和mRNA疫苗在應對新冠疫情時實現首次應用。DNA疫苗和mRNA疫苗的設計原理相同,但DNA疫苗存在整合入宿主基因組的風險;而mRNA疫苗雖然不會有整合到宿主DNA的風險,但mRNA疫苗穩定性差,且需要低溫保存和運輸,需要耗費較大的人力和物力。

抗體藥物的應用在防控COVID-19疫情方面同樣發揮著重要作用。與疫苗相比,抗體藥物注射后能夠快速且有效地為人體提供保護,對一些無法對疫苗產生有效免疫應答的老年人和免疫系統功能低下的人來說,通過抗體藥物來抵御和治療新冠肺炎同樣有效。例如一款用于新冠暴露前防御的長效中和抗體藥物Evusheld(AZD7442)[45],由兩種全人源單克隆抗體Tixagevimab(AZD8895)和Cilgavimab(AZD1061)組成,可將COVID-19感染風險降低77%,為人體提供長達6個月的保護作用[46]。但抗體療法同樣面臨著諸多挑戰,除了生產成本高之外,最主要的一個問題是病毒株的基因突變所導致的抗體藥物中和活性的減弱。2021年12月,北京大學未來基因創新中心謝曉亮研究團隊針對Omicron突變株做的中和實驗結果顯示,在247個中和抗體中,超過85%的中和抗體都對Omicron突變株的治療出現了不同程度的減弱和失效[47]。

人類與COVID-19的對抗注定是一場持久戰,利用疫苗防御手段抵抗新冠病毒的感染是控制疫情傳播的重要措施,而研發出有效的抗體藥物是治療新冠肺炎的有效手段。在全世界攜手抗疫的背景下,加快疫苗和抗體藥物的研發不僅在應對當下新冠肺炎疫情中發揮著重要作用,也對未來人們能夠及時應對突發疾病提供實踐經驗,同時也將促進世界衛生醫療體系的進一步發展。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:徐偲瑜負責文獻查詢、歸納總結和論文撰寫工作,唐丹負責論文的審校。