目前,經顱直流電刺激對復雜空間認知的調控作用的研究較少,特別是經顱直流電刺激對空間認知過程中的神經電生理響應的影響規律尚不明確。本研究以經典的空間認知任務范式(三維心理旋轉任務)為研究對象,通過對比不同經顱直流電刺激模式下的行為學和事件相關電位在經顱直流電刺激施加前、中、后的變化,分析經顱直流電刺激對心理旋轉的行為學和神經電生理影響。真、偽經顱直流電刺激模式間的對比表明,行為學在不同刺激模式間的差異無統計學意義,但事件相關電位P2、P3幅值在刺激過程中的變化具有統計學意義。相對偽刺激模式,真刺激模式下事件相關電位P2、P3幅值表現出更大的降低幅度。本研究闡明了經顱直流電刺激對心理旋轉任務的事件相關電位的影響規律,表明經顱直流電刺激可能提高了心理旋轉任務過程中的大腦信息處理效率,為深入理解和探索經顱直流電刺激對復雜空間認知的調控作用提供參考。

引用本文: 李佳藝, 張力新, 柯余峰, 明東. 經顱直流電刺激對心理旋轉的事件相關電位影響研究. 生物醫學工程學雜志, 2023, 40(3): 434-441. doi: 10.7507/1001-5515.202210011 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

0 引言

空間認知功能與人的日常生活和工作能力密切相關,基于腦刺激技術的空間認知功能調控研究不僅有望促進空間認知功能增強方法的發展,也有助于增加對空間認知功能神經機制的認識。作為一種典型的空間認知功能,三維(three-dimensional,3D)心理旋轉是指將客體或自我的心理意象在三維空間中繞某軸進行旋轉的過程[1]。1971年,Shepard等[2]開發了經典的3D心理旋轉范式。此后,關于3D心理旋轉的研究層出不窮。研究表明,心理旋轉在場景導航[3]、遙操作[4-5]等行為過程以及兒童邏輯運算能力的發育[6]中都發揮著重要作用,特種作業人員和普通人群心理旋轉能力的提升有望提高其工作和生活能力。

經顱直流電刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)是一種無創調控大腦活動的有效手段,其產生可追溯至20年前[7]。通過在頭皮表面放置電極實現對特定腦區施加不同極性(正或負)的微弱電流刺激,tDCS可促使作用區域的神經元靜息膜電位發生改變,促使神經元的動作電位發生概率改變,進而改變相應腦區神經元的興奮性[8-9]。近年來,tDCS被廣泛應用于認知功能調控的研究。有研究表明,tDCS在增強語言學習[10]、工作記憶[11]和空間認知[12-14]中都發揮著積極作用。但對于tDCS對典型復雜空間認知功能3D心理旋轉的調控研究較少,尤其缺乏tDCS作用過程中的任務相關神經電生理響應變化規律的研究。一系列功能性核磁共振(functional magnetic resonance imaging,fMRI)研究顯示,頂葉皮層在心理旋轉過程中激活度較高,是與心理旋轉能力相關的重要皮層[15-16]。調控區域為頂區的tDCS研究表明,陽極tDCS可以顯著改善3D心理旋轉的行為表現[17-18]。調控區域為額區的tDCS研究表明,施加于背外側前額葉的tDCS并未改善3D心理旋轉能力[19]。以上研究報告結果集中于行為學分析,缺乏神經電生理數據的支撐。進一步文獻調研發現,目前關于tDCS調控心理旋轉能力的研究,多數比較的是tDCS前后心理旋轉任務表現的變化,tDCS過程中的神經電生理變化規律仍未可知。對tDCS作用過程中的神經電活動變化的探索研究,可以促進有關tDCS對心理旋轉能力調控作用的理解。

腦電信號中的事件相關電位(event-related potential,ERP)是觀測認知活動的一個重要神經電生理指標。作為一種特殊的腦誘發電位,ERP源于突觸后電位,與特定的感覺、認知、運動事件相關[20]。研究表明,經顱交流電刺激(transcranial alternating current stimulation,tACS)可以有效調控心理旋轉能力,且P3幅值在tACS后表現出明顯降低[21]。空間認知的相關研究中表明,P2成分的幅值可能與圖片深度信息的處理相關[22]。以上研究表明,以ERP特定成分的幅值作為電生理指標,研究tDCS對心理旋轉的調控作用存在可行性。

本研究在人體大腦頂區施加真tDCS或偽tDCS,通過對比兩種試驗條件間受試者在tDCS前、tDCS中和tDCS后三個階段上的ERP和行為學指標的變化,探索tDCS對心理旋轉過程的調控作用。本研究通過從神經電生理學的角度探究tDCS對心理旋轉的調控作用的內在機制,以期促進對tDCS調控機制的深入理解,為優化心理旋轉的tDCS調控方案提供參考。

1 材料和方法

1.1 受試者

本研究試驗共招募24名受試者(12名男性,12名女性),年齡在19~25(22.53±1.42)周歲之間,教育程度為本科及以上,均為右利手,無神經或精神病史,視力或矯正視力正常。試驗前,告知受試者試驗采用的tDCS方法和潛在風險并簽署知情同意書。試驗方案通過了天津大學倫理委員會審批(批文編號:TJUE-2021-154)。

1.2 試驗流程

由于本研究試驗選取的心理旋轉任務難度較大,正式試驗前,所有受試者接受不超過1 h的心理旋轉任務訓練,以提高受試者對任務的適應和熟練程度,降低訓練效應和基線水平差異對試驗結果的影響。訓練時,共設置5個任務難度,任務難度從低到高,其旋轉角度分別為25°、50°、75°、100°和125°。從25°開始,受試者在當前難度任務的反應正確率(accuracy,ACC)達到0.6及以上時,進行下一難度任務的訓練。125°任務訓練和后續正式試驗中使用的心理旋轉圖片來自同一素材庫。每24個試次(3~4 min)為一輪訓練。當受試者在125°任務的ACC連續三輪穩定達到0.6及以上時,訓練結束,視為合格受試者。

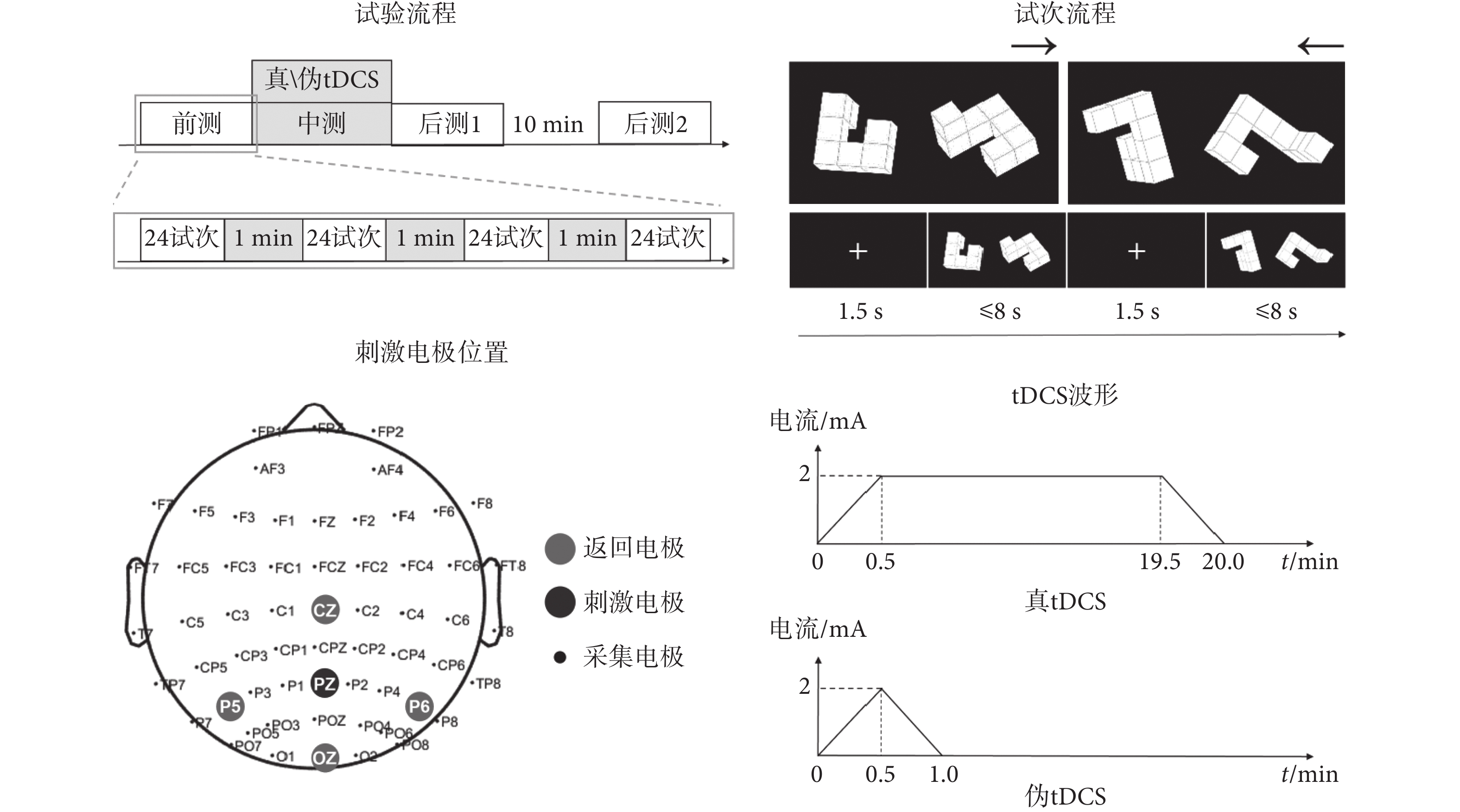

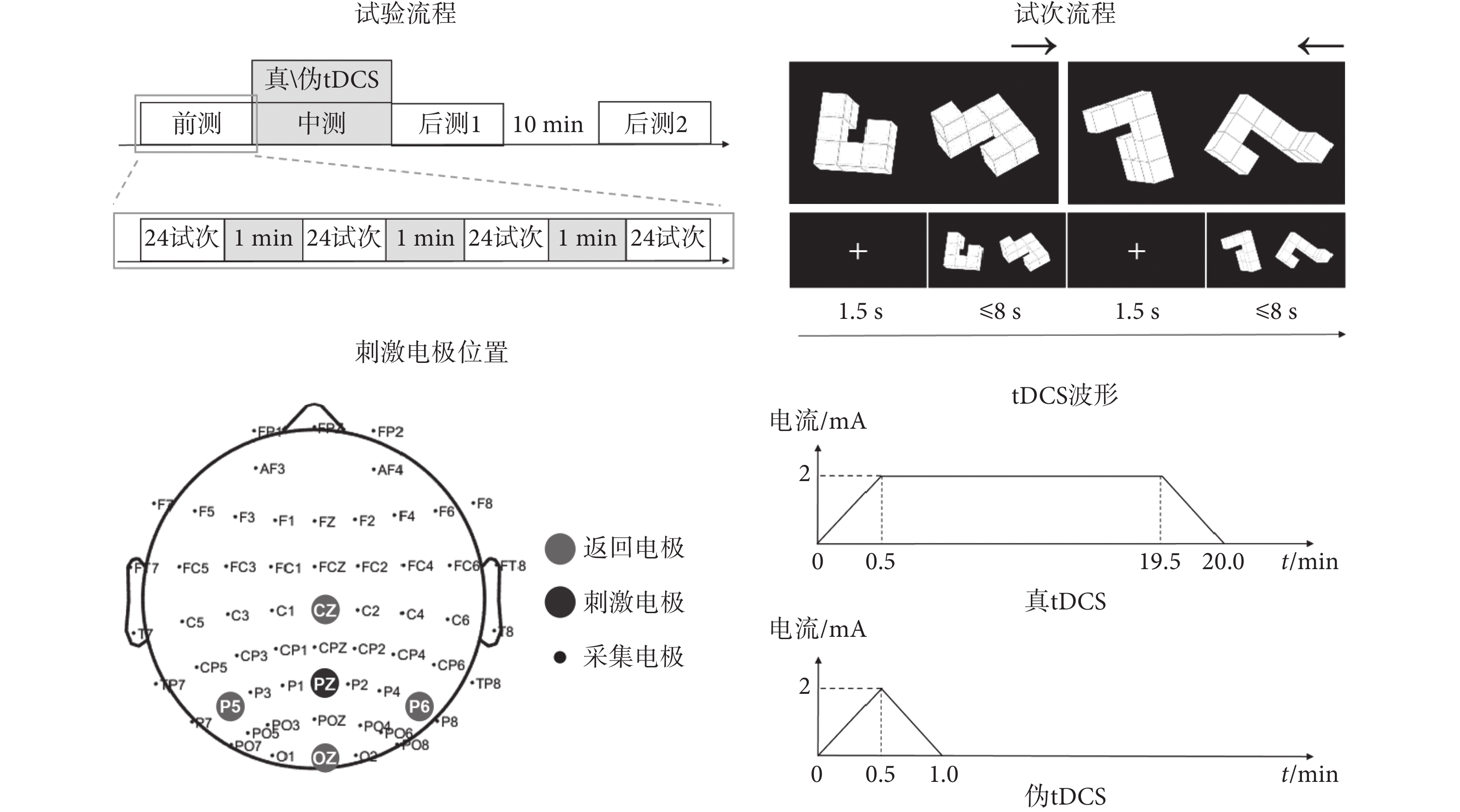

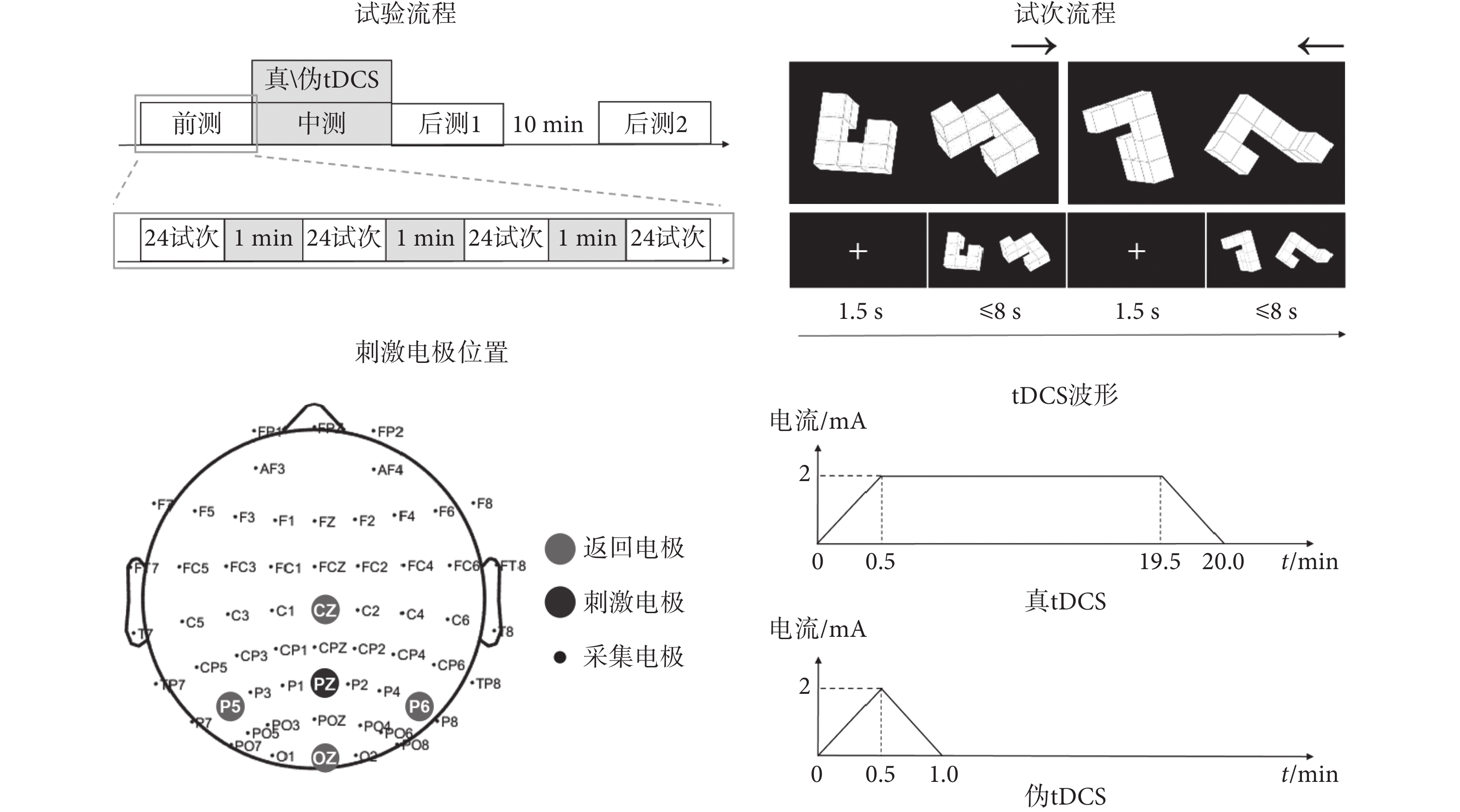

為降低個體差異的影響,本試驗采用主體內試驗設計。受試者均參與兩次試驗,分別為真tDCS試驗和偽tDCS試驗。為避免試驗順序對試驗結果造成影響,受試者被隨機分為性別均衡的兩組,兩組受試者分別以不同的試驗順序(①先真tDCS試驗后偽tDCS試驗;②先偽tDCS試驗后真tDCS試驗)進行兩次試驗。兩次試驗間隔一周以盡可能消除第一次試驗對第二次試驗的影響。單次試驗流程如圖1試驗流程子圖所示,包含4次測試,分別位于tDCS前(簡稱:前測)、tDCS中(簡稱:中測)、tDCS后(依序簡稱:后測1和后測2)。在中測的同時,依據試驗條件(真tDCS試驗或偽tDCS試驗),受試者接受20 min的真tDCS或偽tDCS。tDCS結束后的兩次測試間隔10 min,以便觀察tDCS后不同階段的后效應。每次測試共包含96個試次,受試者每24個試次(3~4 min)休息1 min以緩解疲勞的影響。

圖1

試驗流程及tDCS設置

Figure1.

Procedure of experiment and tDCS settings

圖1

試驗流程及tDCS設置

Figure1.

Procedure of experiment and tDCS settings

1.3 心理旋轉任務

本研究選取Shepard等[2]在1971年提出的經典3D心理旋轉任務為試驗范式,構建了包含1 500張心理旋轉試驗圖片的素材庫。如圖1試次流程子圖所示,顯示屏左右兩側各顯示一個3D物體的二維圖像,其中750張圖片中的右側物體圖像為左側物體在空間內先后圍繞兩坐標軸(如X軸和Y軸,或X軸和Z軸)旋轉125°后的圖像,其余圖片中的左右兩側圖像為互為鏡像的兩個三維物體以同樣的角度和方向旋轉后的二維圖像。試驗過程中,每一個試次開始前屏幕中央首先顯示一個白色“+”符號,持續1.5 s,提示受試者本試次即將開始。隨后,屏幕上顯示心理旋轉圖片。圖片序列從素材庫中隨機產生。受試者需要在圖片顯示后的8 s內判斷左右兩側是否為同一物體,并做出反應。如果判斷為是,按下鍵盤“←”鍵;如果判斷為否,按下鍵盤“→”鍵。受試者做出反應后,間隔隨機時長(1~1.5 s)結束圖片呈現。圖片呈現時間最長為8 s。若8 s內未做出反應,本試次同樣視為錯誤試次。

1.4 tDCS

本研究使用多通道經顱電刺激系統(Starstim, Neuroelectrics Inc., 西班牙),選取4×1高精度刺激電極分布模式。相關研究表明,這種刺激模式可以減少彌散電流,在皮層形成更為集中的電場分布[23]。如圖1刺激電極位置子圖所示,刺激區域選取頂區,刺激電極為PZ,四個返回電極分別為CZ、OZ、P5、P6。如圖1 tDCS波形子圖所示,真tDCS試驗中,在中測開始的同時開啟tDCS。刺激總時長為20 min,包含刺激開始時的0.5 min緩升和刺激結束時的0.5 min緩降。穩定刺激階段使用的tDCS電流強度為2 mA。偽tDCS試驗中,受試者接受的tDCS僅包含刺激緩升和刺激緩降,無穩定刺激階段。

1.5 腦電數據采集

本研究使用64導聯腦電采集系統(SynAmps RT 64, Compumedics Limited Inc., 澳大利亞),按擴展的10-20國際腦電導聯系統采集除tDCS位點外的55導聯腦電數據。如圖1刺激電極位置子圖所示,腦電采集電極位置由灰色點標出。腦電信號采集過程中,以左乳突(M1)為參考電極,采樣率為1 000 Hz,采用50 Hz陷波器以濾除工頻干擾。采集過程中各導聯的阻抗保持在10 k?以下。

2 數據分析方法

2.1 行為學數據分析

本研究分別計算每個測試(96個試次)的平均反應時間(reaction time,RT)、ACC和辨別指數(discriminability index)(以符號d’表示)作為行為學指標。d’為擊中率(判斷一致圖像為“是”的概率)的Z分數和虛警率(判斷鏡像圖像為“是”的概率)的Z分數之差[24]。

采用雙因素重復測量方差分析對比試驗條件(真tDCS、偽tDCS)和試驗階段(前測、中測、后測1、后測2)對行為學指標的影響。方差分析之前對行為學數據進行球形檢驗,對未通過球形檢驗的數據,采用格林豪斯-蓋塞爾校正(Greenhouse-Geisser correction)方法對方差分析結果進行矯正。進一步采用配對t檢驗進行事后檢驗,以分別對比兩個因素內不同水平之間的差異,采用錯誤發現率(false discovery rate,FDR)方法校正多重比較的t檢驗結果。

進一步,本研究分別計算中測、后測1、后測2與前測之間的行為學指標變化(△ACC、△RT、△d’。采用雙因素重復測量方差分析對比試驗條件(真tDCS、偽tDCS)和試驗階段(中測、后測1、后測2)對行為學指標變化量的影響。進一步采用配對t檢驗進行事后檢驗,以分別對比兩個因素內不同水平之間的差異。

2.2 腦電信號梳理與分析

腦電數據由M1參考轉為M1、右乳突(M2)平均參考后,進行1~40 Hz帶通濾波,去除低頻和高頻噪聲,降采樣至200 Hz。采用目視檢查的方法剔除數據中噪聲較強的片段,隨后采用獨立成分分析(independent component analysis,ICA)去除眼電、肌電和tDCS偽影的相關成分。提取心理旋轉任務圖片呈現前0.2 s到呈現后0.8 s作為ERP分析的時間窗口。以圖片呈現前0.2 s內的數據作為基線,對各試次ERP進行基線校正。隨后,將各試次ERP疊加平均,獲得前測、中測、后測1和后測2的ERP數據。

根據提取的ERP波形,劃分P2、P3成分對應的時間窗口,分別取窗口內采樣點的幅值的均值作為P2、P3成分的幅值。P2、P3幅值的統計分析和行為學數據分析過程一致,采用雙因素重復測量分析和配對t檢驗對各導聯的P2、P3、△P2、△P3幅值進行統計分析。

3 結果

3.1 行為學數據

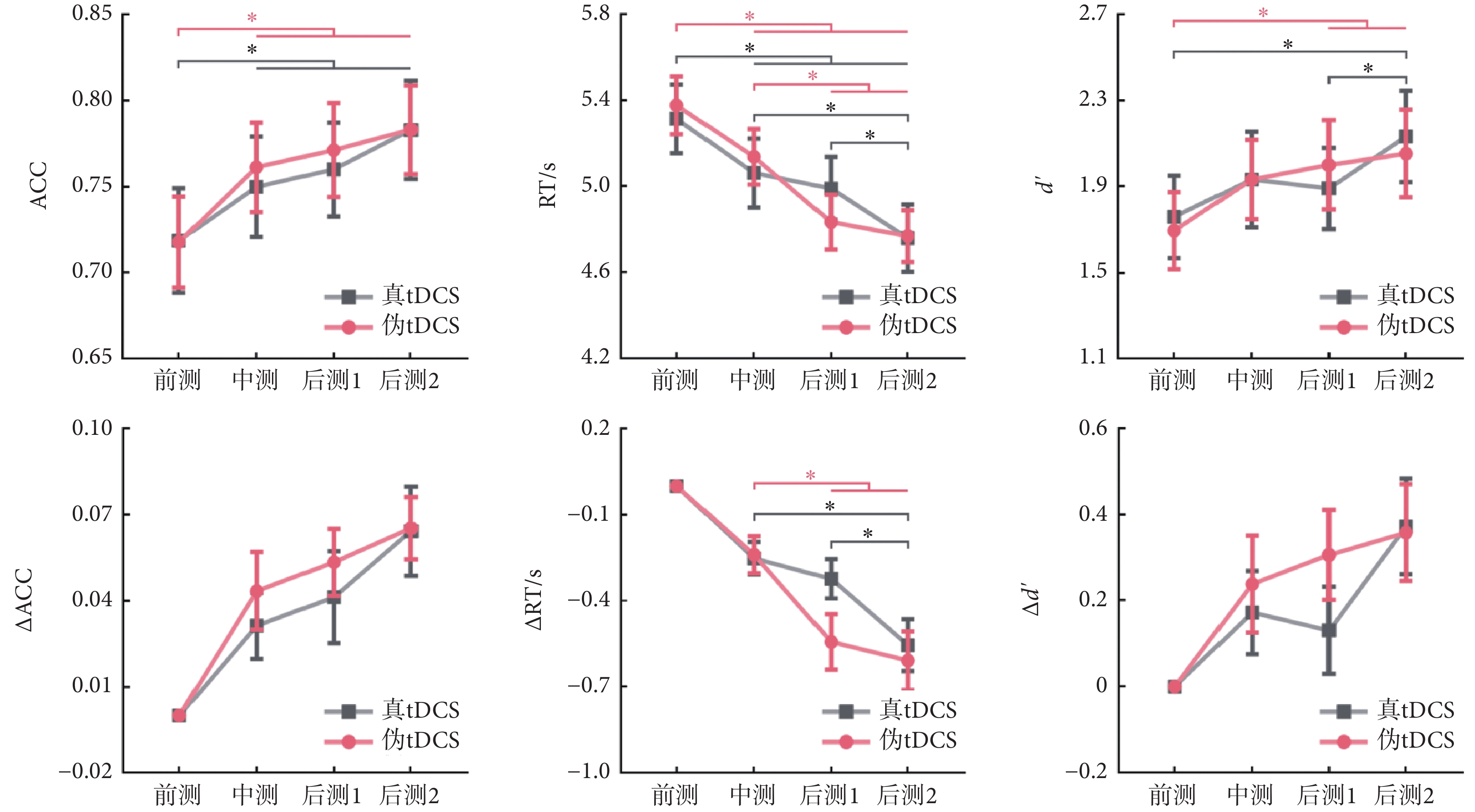

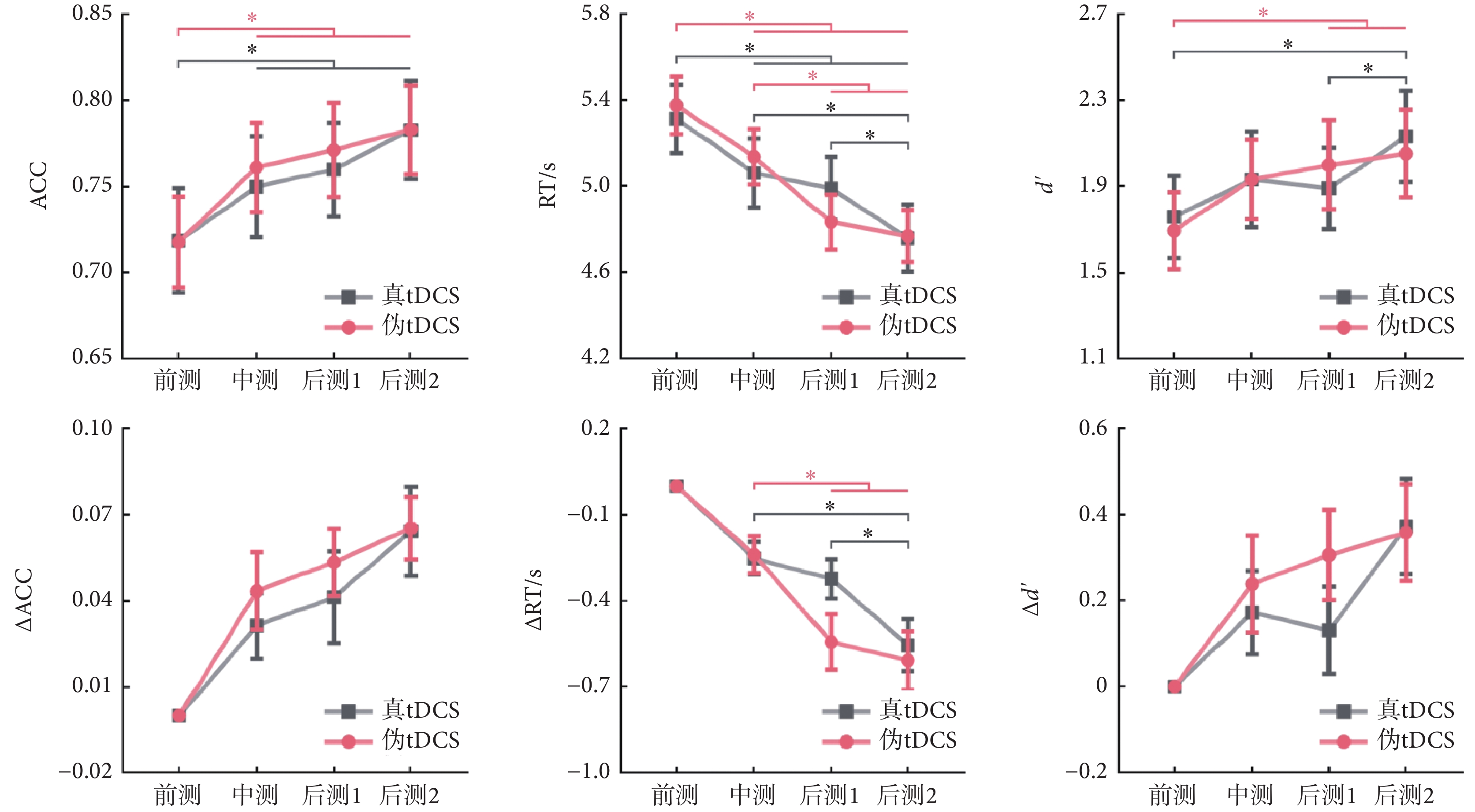

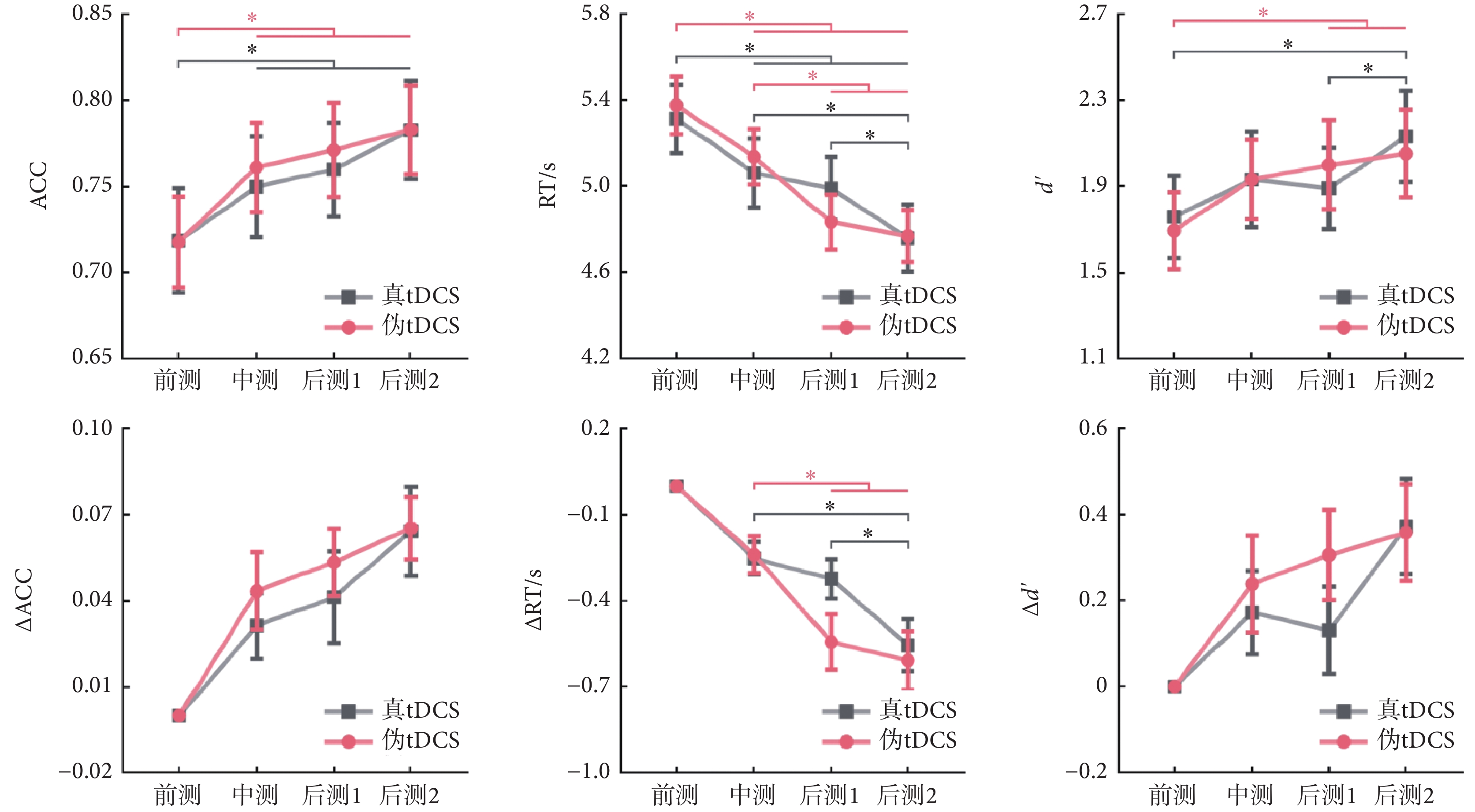

試驗過程中ACC及△ACC的變化如圖2所示,兩種試驗條件下ACC均隨試驗階段呈現上升趨勢。雙因素重復測量方差分析顯示,僅試驗階段的主效應具有統計學意義[F(2.31,53.12) = 11.90,P < 0.01],交互效應不具有統計學意義。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間對ACC進行事后檢驗。如表1所示,相對于前測,兩種試驗條件下的ACC在中測、后測1和后測2的升高均具有統計學意義。真、偽tDCS試驗條件間的ACC差異均無統計學意義。△ACC的雙因素重復測量方差分析顯示試驗條件、試驗階段的主效應及交互效應均無統計學意義。△ACC的配對t檢驗結果均無統計學意義。

圖2

行為學指標變化及配對t檢驗結果 *P<0.05

Figure2.

Changes in behavioral index and results of paired t-tests *P<0.05

圖2

行為學指標變化及配對t檢驗結果 *P<0.05

Figure2.

Changes in behavioral index and results of paired t-tests *P<0.05

試驗過程中d’及△d’的變化如圖2所示,兩種試驗條件下d’均隨試驗階段呈現上升趨勢。雙因素重復測量方差分析顯示,僅試驗階段的主效應具有統計學意義[F(3.00,69.00) = 7.81,P < 0.01],交互效應無統計學意義。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間對d’進行事后檢驗。如表1所示,相對于前測,兩種試驗條件下的d’在后測2上的升高均具有統計學意義。僅真tDCS試驗條件下前測和后測1間的d’差異具有統計學意義[t = 2.95,P = 0.03]。僅偽tDCS試驗條件下后測1和后測2間的d’差異具有統計學意義[t = 2.74,P = 0.04]。真、偽tDCS試驗條件間的d’差異均無統計學意義。△d’的雙因素重復測量方差分析顯示,僅試驗階段的主效應具有統計學意義[F(2.00,46.00) = 4.46,P = 0.02]。交互效應無統計學意義。△d’的配對t檢驗結果均無統計學意義。

試驗過程中RT及△RT的變化如圖2所示,兩種試驗條件下RT均隨試驗階段呈現下降趨勢。雙因素重復測量方差分析顯示,僅試驗階段的主效應具有統計學意義[F(2.10,48.22) = 32.82,P < 0.01],交互效應不具有統計學意義。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間對RT進行事后檢驗。如表1所示,相對于前測,兩種試驗條件下的RT在中測、后測1和后測2上的下降均具有統計學意義。相對于中測,兩種試驗條件下的RT在后測2上的下降均具有統計學意義。僅真tDCS試驗條件下,中測和后測1間的RT差異具有統計學意義[t = ?4.39,P < 0.01]。僅偽tDCS試驗條件下,后測1和后測2間的RT差異具有統計學意義[t = ?2.77,P = 0.01]。真、偽tDCS試驗條件間的RT差異均無統計學意義。△RT的雙因素重復測量方差分析顯示,僅試驗階段的主效應具有統計學意義[F(1.54,35.40) = 18.75,P < 0.01],交互效應無統計學意義。事后檢驗顯示,相對于中測,兩種試驗條件下的△RT在后測2上的下降均具有統計學意義[真tDCS:t = ?4.64,P < 0.01;偽tDCS:t = ?3.82,P < 0.01]。僅真tDCS試驗條件下,中測和后測1間的△RT差異具有統計學意義[t = ?4.39,P < 0.01]。僅偽tDCS試驗條件下,后測1和后測2間的△RT差異具有統計學意義[t = ?2.77,P = 0.02]。真、偽tDCS試驗條件間的△RT差異均無統計學意義。

3.2 ERP數據

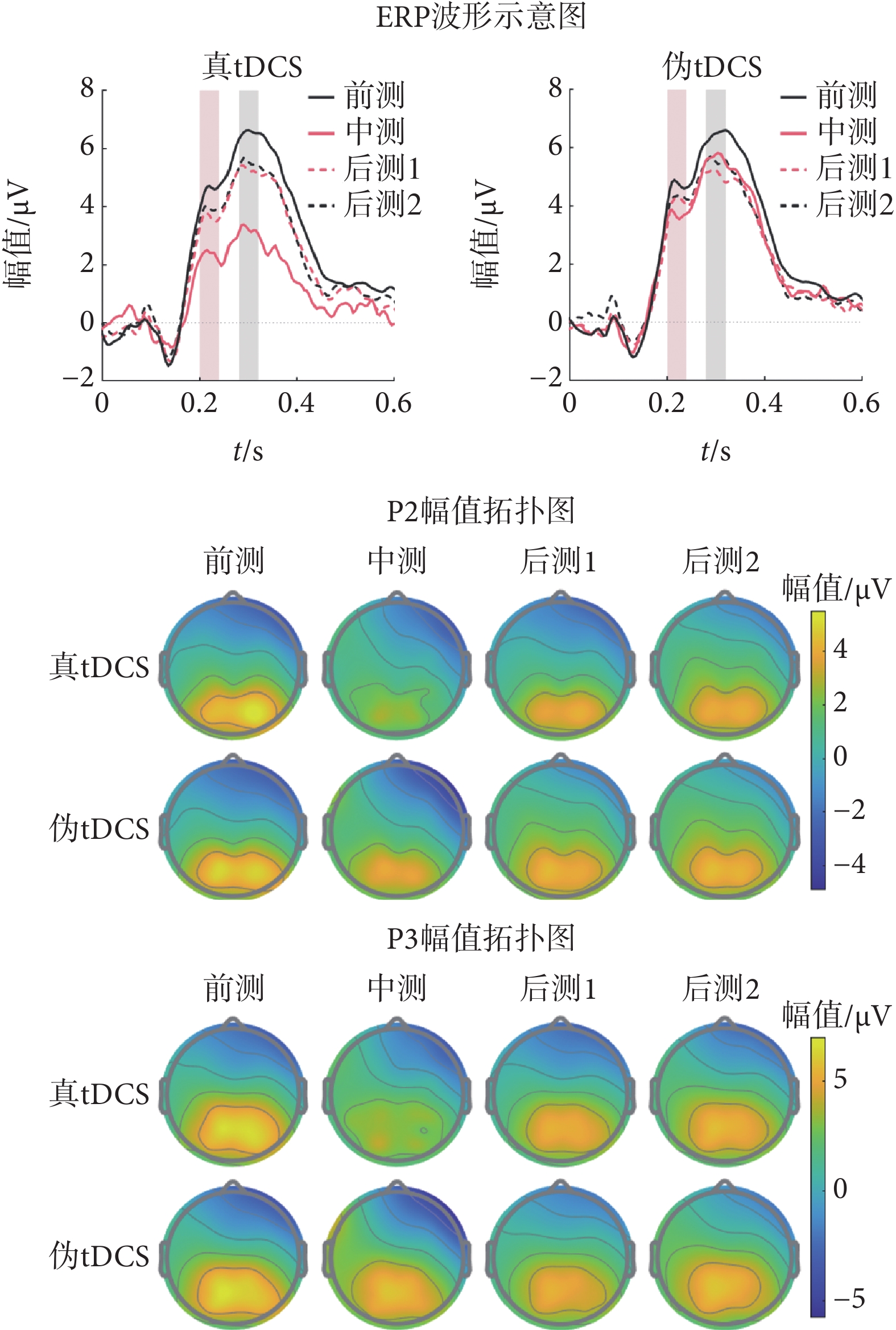

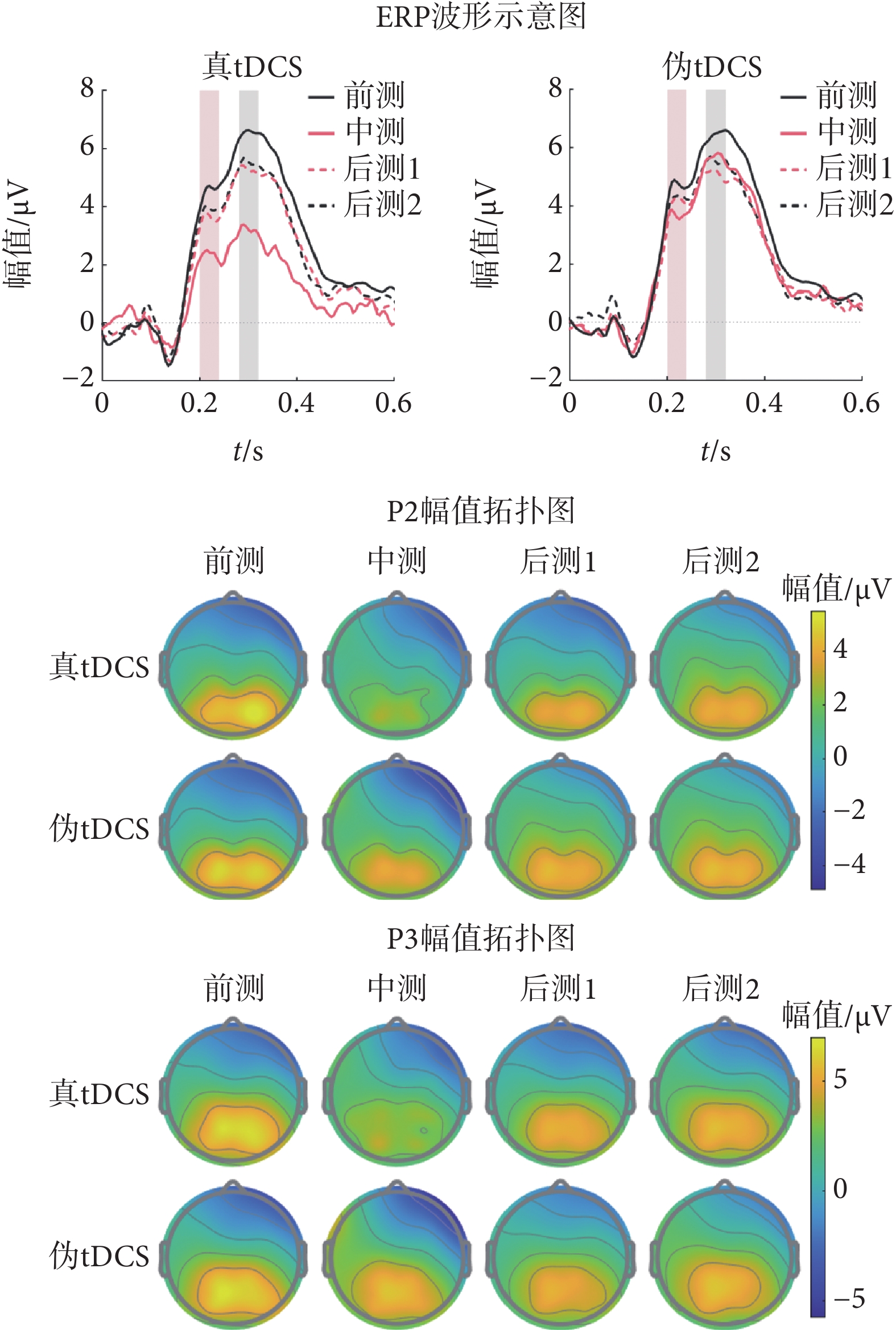

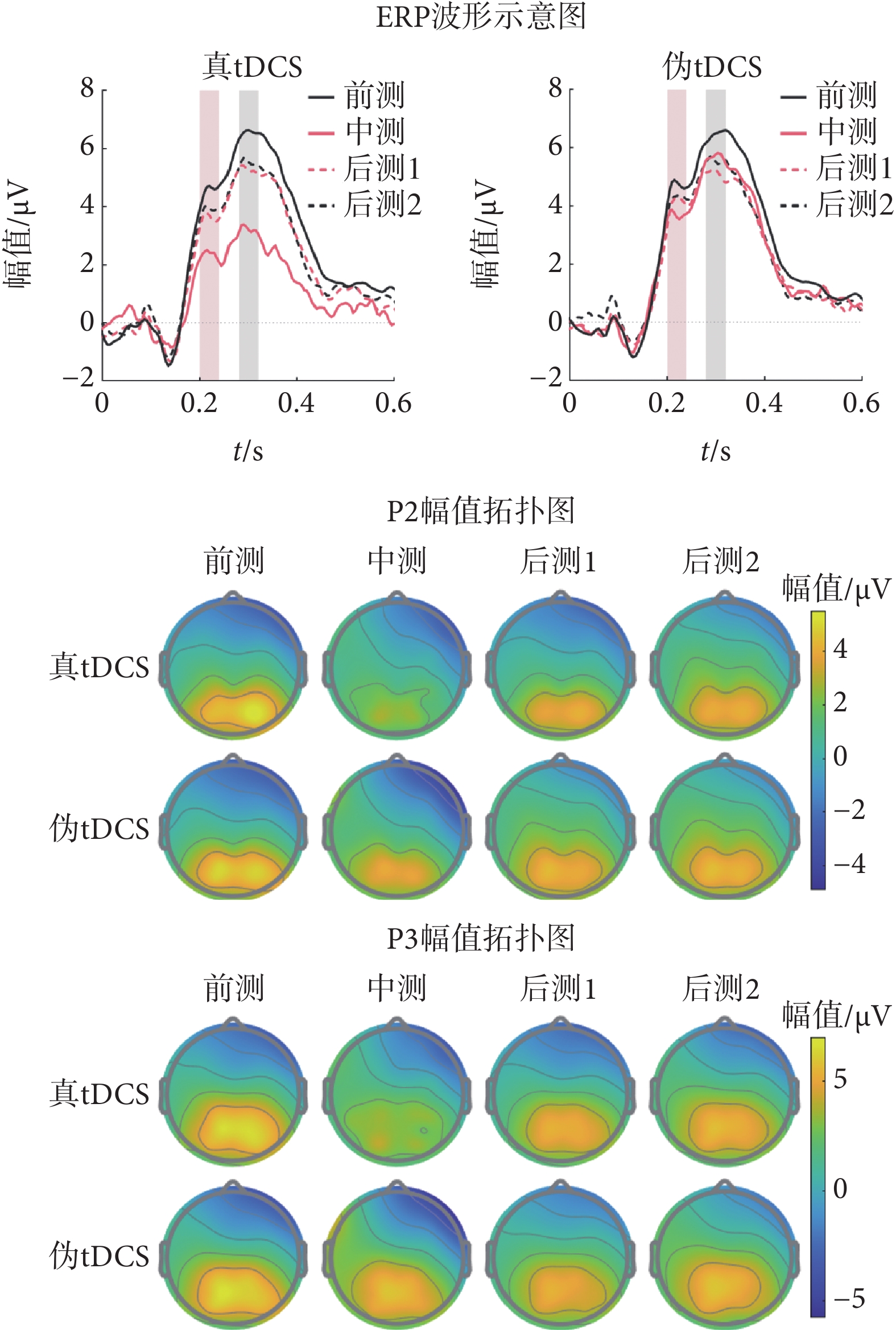

P1、P2導聯平均ERP波形如圖3所示,分別選取心理旋轉任務圖片呈現后0.20~0.24 s和0.28~0.32 s為P2和P3成分的時間窗口。P2、P3幅值的拓撲圖表明,頂枕區的P2和P3幅值在試驗過程中呈現較為明顯的下降趨勢。各導聯P2和P3幅值的雙因素重復測量方差分析結果如圖4所示,多數導聯上試驗階段的主效應具有統計學意義;左側中央區少數導聯上試驗條件的主效應具有統計學意義;頂枕區部分導聯上交互效應具有統計學意義。結合拓撲圖變化及以往fMRI研究結果,本研究將方向聚焦于交互效應具有統計學意義的頂枕區導聯上。

圖3

ERP波形示意圖及成分幅值拓撲圖

Figure3.

Schematic diagram of ERP waveforms and topoplot for amplitudes of ERP components

圖3

ERP波形示意圖及成分幅值拓撲圖

Figure3.

Schematic diagram of ERP waveforms and topoplot for amplitudes of ERP components

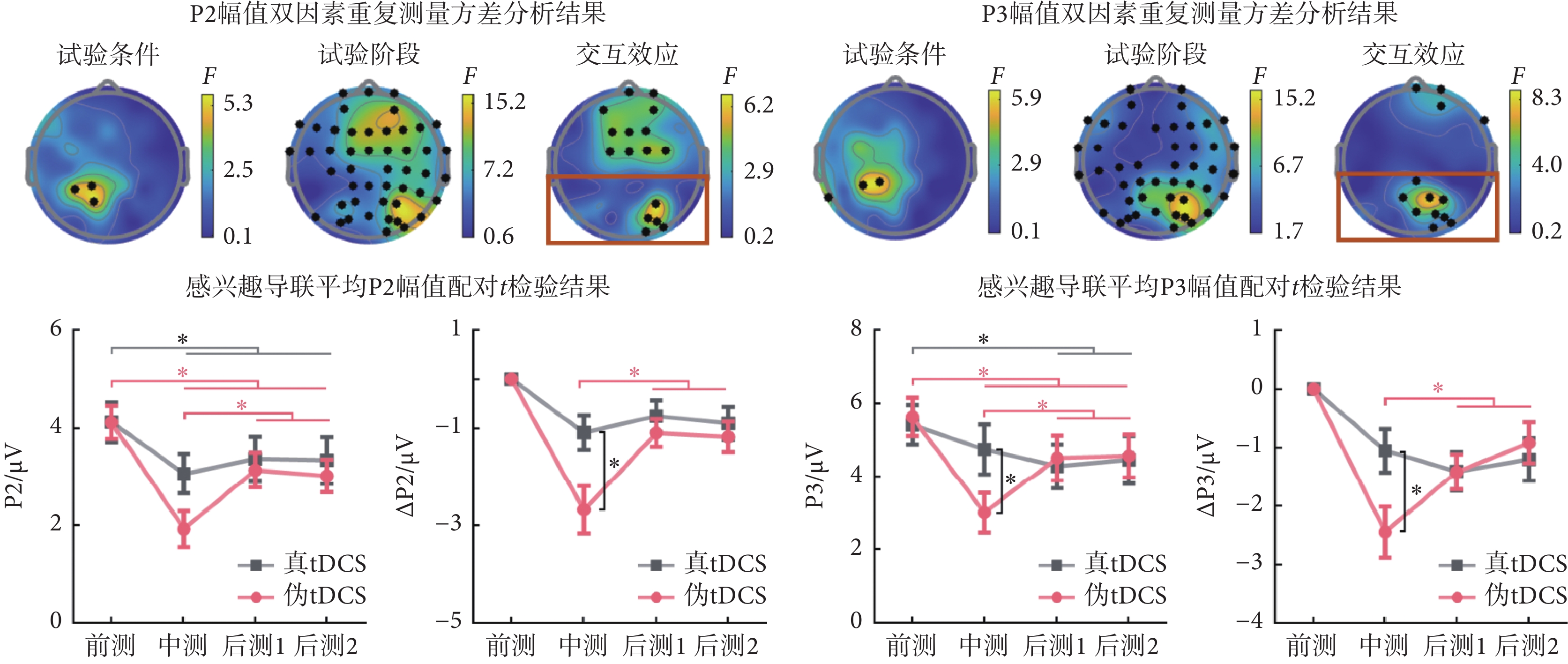

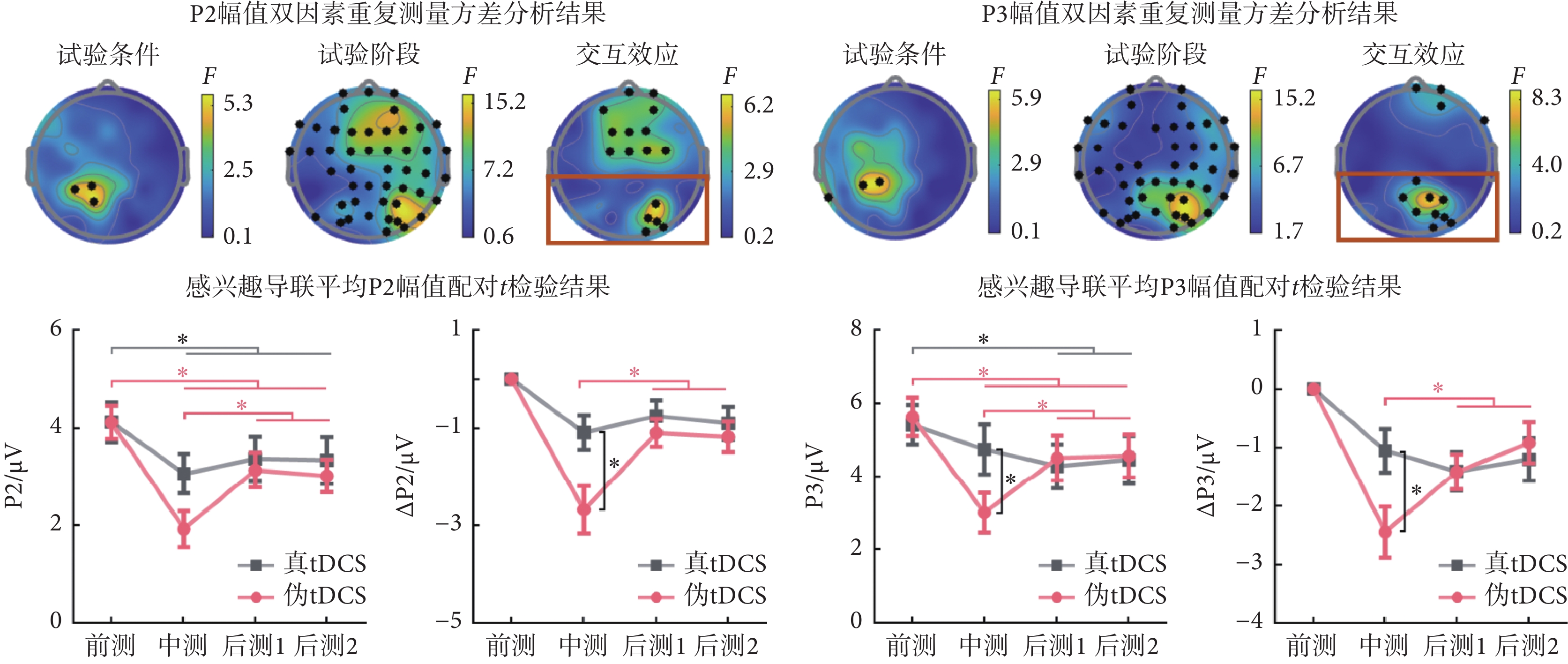

圖4

各導聯的P2、P3幅值雙因素重復測量方差分析結果及感興趣導聯平均幅值變化

圖4

各導聯的P2、P3幅值雙因素重復測量方差分析結果及感興趣導聯平均幅值變化

*

*

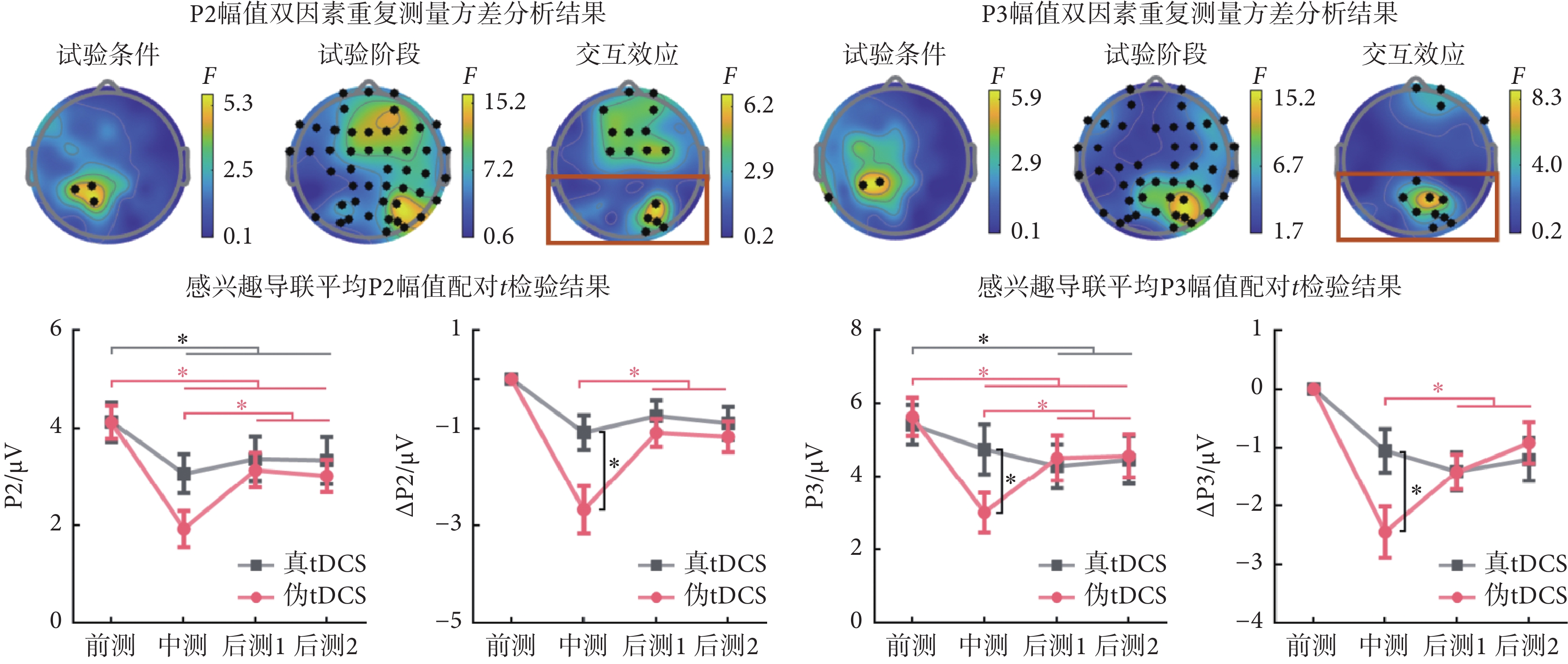

P2幅值雙因素重復方差分析結果如圖4所示,計算橙色方框內感興趣導聯的平均P2幅值。兩種試驗條件下P2幅值均隨試驗階段呈現下降趨勢。雙因素重復測量方差分析結果顯示,試驗階段的主效應具有統計學意義[F(2.04,47.00) = 12.93,P < 0.01],交互效應具有統計學意義[F(3.00, 69.00) = 5.09,P < 0.01]。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間和試驗條件間對P2幅值進行事后檢驗。如表2所示,相對于前測,兩種試驗條件下P2幅值在中測、后測1和后測2上的下降均具有統計學意義。相對于中測,僅真tDCS試驗條件下P2幅值在后測1和后測2的回升具有統計學意義(后測1 vs 中測:t = 3.43,P < 0.01;后測2 vs 中測:t = 2.86,P = 0.02)。真、偽tDCS試驗條件間的P2幅值差異均無統計學意義。

P3幅值雙因素重復方差分析結果如圖4所示,計算橙色方框內感興趣導聯的平均P3幅值。兩種試驗條件下P3幅值均隨試驗階段呈現下降趨勢。雙因素重復測量方差分析結果顯示,試驗階段的主效應具有統計學意義[F(3.00,69.00) = 22.93,P < 0.01]。交互效應具有統計學意義[F(3.00, 69.00) =11.09,P < 0.01]。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間和試驗條件間對P3幅值進行事后檢驗。如表2所示,相對于前測,兩種試驗條件下P3幅值在后測1和后測2上的下降均具有統計學意義。相對于中測,僅真tDCS試驗條件下P3幅值在其余三次測試上的變化具有統計學意義(中測 vs 前測:t = ?6.45,P < 0.01;后測1 vs 中測:t = 3.28,P < 0.01;后測2 vs 中測:t = 3.07,P = 0.01)。真、偽tDCS試驗條件間的P3幅值差異在中測上具有統計學意義[t = ?2.86,P = 0.04]。

△P2和△P3幅值的雙因素重復測量方差分析結果均顯示僅試驗階段的主效應具有統計學意義[△P3:F(1.29,29.71) = 102.18,P < 0.01;△P2:F(1.30,29.93) = 76.85,P < 0.01],交互效應不具有統計學意義。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間對△P2、△P3幅值進行事后檢驗。如表3所示,相對于中測,僅真tDCS試驗條件下△P2、△P3在后測1和后測2上的變化具有統計學意義。試驗條件間的配對t檢驗結果顯示,真、偽tDCS試驗條件間的△P3差異和△P2差異在中測上均具有統計學意義。

4 討論

本研究采用對照試驗方法,設置真、偽tDCS兩種試驗條件,在進行心理旋轉任務的同時施加20 min的頂區真tDCS或偽tDCS。通過在tDCS前、中、后三個時期上對比真、偽tDCS試驗條件間的心理旋轉行為學和ERP幅值差異,探究tDCS對心理旋轉的作用規律。

行為表現方面,隨著試驗的進行,兩種試驗條件下的績效均有所提升,表現出ACC和d’的上升及RT的下降。兩種試驗條件下一致的績效改善與試驗中多次完成心理旋轉任務帶來的訓練效應有關[25-27]。雖然真、偽tDCS試驗條件間的績效差異缺乏統計學意義,但仍可從以下幾個方面分析tDCS對心理旋轉的績效影響。首先,真tDCS試驗條件下的績效提升幅度始終高于偽tDCS試驗條件。在tDCS中和tDCS后,真tDCS試驗條件下△ACC、△d’均高于偽tDCS試驗條件,△RT低于偽tDCS試驗條件。其次,在tDCS結束后,真、偽tDCS試驗條件下的績效變化不同。真tDCS試驗條件下d’在后測1持續升高,而偽tDCS試驗條件下的d’有所下降。相對于真tDCS試驗條件,偽tDCS試驗條件下RT在后測1上的改善幅度也有所下降。以上兩點差異可能揭示了tDCS對心理旋轉績效的改善作用。真、偽tDCS試驗條件間在后測1上的不同表現于休息10 min后消失,兩條件下的績效在后測2上無差異。這表明連續三次測試可能導致任務疲憊,因而偽tDCS試驗條件下績效在后測1上變差[28]。而真tDCS試驗條件下績效在后測1上的穩定提升,可能揭示了tDCS對任務疲憊的緩解及對心理旋轉績效的穩定改善作用。

ERP表現方面,隨著試驗的進行,兩種試驗條件下的P2、P3幅值均表現出下降趨勢。從ERP波形來看,相較于某個單獨成分的幅值發生變化,本研究中的ERP變化傾向于在心理旋轉任務呈現后0.2~0.5 s的時間窗口內幅值的整體降低。Neubauer等[29]的研究指出,在某些特定任務(如空間認知和言語學習)中任務表現較好的受試者擁有較高的“神經效率”,表現出較低的大腦激活程度。一項關于字符心理旋轉的研究表明,績效較高的受試者在任務呈現后0.3~0.7 s的時間窗口上表現出較低的ERP幅值[30]。Griksiene等[31]的3D心理旋轉研究表明,任務表現較好受試者的頂區ERP幅值整體較低。以上研究表明,心理旋轉高績效人群可能具有較高的神經效率,表現出較低的ERP幅值。此外,P3幅值的降低也可能與心理旋轉過程中信息處理的自動化程度升高、需要的注意力資源減少有關[21]。本研究中伴隨行為績效提升表現出P2、P3幅值同步下降,揭示訓練效應下受試者頂區神經效率和信息處理自動化水平的提升。真、偽tDCS試驗條件間在tDCS中表現出的P2、P3幅值的差異,表明tDCS可能促進了此類提升,揭示tDCS有效的在線作用。

tDCS結束后,本研究并未觀察到真、偽tDCS試驗條件間的ERP幅值差異。兩試驗條件間的行為表現雖然存在不同,但差異并無統計學意義。以往的研究中,tDCS的后效應解釋為tDCS作用皮層的神經可塑性的改變[9]。作為一項探索性研究,本研究采用的單次直流tDCS方案及參數設置對頂區皮層的神經活動存在一定的即時在線作用,但可能不足以對皮層可塑性造成影響。后續研究可以通過優化調控參數,如改變tDCS作用時長等,觀測tDCS的后效應。

本研究也存在一些需要改進的地方。試驗包含較多試次的心理旋轉任務。受訓練效應的影響,真、偽tDCS試驗條件下的績效均處于較高水平。訓練效應和“天花板效應”可能是兩試驗條件間的績效差異缺乏統計學意義的原因[26]。此外,試驗缺乏任務策略的應用反饋,無法區分受試者完成任務時,是采用心理旋轉策略(對任務圖片中物體的心理意象進行整體空間旋轉),還是較為簡單的數字策略(如以任務圖片中物體的臂長、連接方向等參數構建索引,隨后進行數字比對)。有研究表明在多策略任務中,簡單策略的應用可能同樣會導致P3幅值的降低[32]。

5 結論

本研究從行為學和ERP兩個方面出發,探索了tDCS對心理旋轉調控的在線效應和后效應。行為學分析表明,相對于tDCS前,真、偽tDCS試驗條件下績效在tDCS中和tDCS后均表現出提升趨勢。ERP分析表明,相對于tDCS前,真、偽tDCS試驗條件下P2、P3幅值在tDCS中和tDCS后均表現出下降趨勢,但真tDCS試驗條件下P2、P3幅值在tDCS中低于偽tDCS試驗條件。以上結果表明了tDCS調控心理旋轉的有效在線作用。綜上,tDCS促進了心理旋轉過程中頂區ERP幅值的降低,促進了頂區部位心理旋轉相關腦區的神經效率和信息處理自動化水平的提升。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:李佳藝主要負責前期文獻調研、試驗方法設計、數據記錄與分析以及論文初稿撰寫;張力新主要負責提供試驗指導以及論文審閱修訂;柯余峰主要負責研究課題監管與指導以及論文審閱修訂;明東主要負責提供數據分析指導以及論文審閱修訂。

倫理聲明:本研究通過了天津大學倫理委員會審批(批文編號:TJUE-2021-154)。

0 引言

空間認知功能與人的日常生活和工作能力密切相關,基于腦刺激技術的空間認知功能調控研究不僅有望促進空間認知功能增強方法的發展,也有助于增加對空間認知功能神經機制的認識。作為一種典型的空間認知功能,三維(three-dimensional,3D)心理旋轉是指將客體或自我的心理意象在三維空間中繞某軸進行旋轉的過程[1]。1971年,Shepard等[2]開發了經典的3D心理旋轉范式。此后,關于3D心理旋轉的研究層出不窮。研究表明,心理旋轉在場景導航[3]、遙操作[4-5]等行為過程以及兒童邏輯運算能力的發育[6]中都發揮著重要作用,特種作業人員和普通人群心理旋轉能力的提升有望提高其工作和生活能力。

經顱直流電刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)是一種無創調控大腦活動的有效手段,其產生可追溯至20年前[7]。通過在頭皮表面放置電極實現對特定腦區施加不同極性(正或負)的微弱電流刺激,tDCS可促使作用區域的神經元靜息膜電位發生改變,促使神經元的動作電位發生概率改變,進而改變相應腦區神經元的興奮性[8-9]。近年來,tDCS被廣泛應用于認知功能調控的研究。有研究表明,tDCS在增強語言學習[10]、工作記憶[11]和空間認知[12-14]中都發揮著積極作用。但對于tDCS對典型復雜空間認知功能3D心理旋轉的調控研究較少,尤其缺乏tDCS作用過程中的任務相關神經電生理響應變化規律的研究。一系列功能性核磁共振(functional magnetic resonance imaging,fMRI)研究顯示,頂葉皮層在心理旋轉過程中激活度較高,是與心理旋轉能力相關的重要皮層[15-16]。調控區域為頂區的tDCS研究表明,陽極tDCS可以顯著改善3D心理旋轉的行為表現[17-18]。調控區域為額區的tDCS研究表明,施加于背外側前額葉的tDCS并未改善3D心理旋轉能力[19]。以上研究報告結果集中于行為學分析,缺乏神經電生理數據的支撐。進一步文獻調研發現,目前關于tDCS調控心理旋轉能力的研究,多數比較的是tDCS前后心理旋轉任務表現的變化,tDCS過程中的神經電生理變化規律仍未可知。對tDCS作用過程中的神經電活動變化的探索研究,可以促進有關tDCS對心理旋轉能力調控作用的理解。

腦電信號中的事件相關電位(event-related potential,ERP)是觀測認知活動的一個重要神經電生理指標。作為一種特殊的腦誘發電位,ERP源于突觸后電位,與特定的感覺、認知、運動事件相關[20]。研究表明,經顱交流電刺激(transcranial alternating current stimulation,tACS)可以有效調控心理旋轉能力,且P3幅值在tACS后表現出明顯降低[21]。空間認知的相關研究中表明,P2成分的幅值可能與圖片深度信息的處理相關[22]。以上研究表明,以ERP特定成分的幅值作為電生理指標,研究tDCS對心理旋轉的調控作用存在可行性。

本研究在人體大腦頂區施加真tDCS或偽tDCS,通過對比兩種試驗條件間受試者在tDCS前、tDCS中和tDCS后三個階段上的ERP和行為學指標的變化,探索tDCS對心理旋轉過程的調控作用。本研究通過從神經電生理學的角度探究tDCS對心理旋轉的調控作用的內在機制,以期促進對tDCS調控機制的深入理解,為優化心理旋轉的tDCS調控方案提供參考。

1 材料和方法

1.1 受試者

本研究試驗共招募24名受試者(12名男性,12名女性),年齡在19~25(22.53±1.42)周歲之間,教育程度為本科及以上,均為右利手,無神經或精神病史,視力或矯正視力正常。試驗前,告知受試者試驗采用的tDCS方法和潛在風險并簽署知情同意書。試驗方案通過了天津大學倫理委員會審批(批文編號:TJUE-2021-154)。

1.2 試驗流程

由于本研究試驗選取的心理旋轉任務難度較大,正式試驗前,所有受試者接受不超過1 h的心理旋轉任務訓練,以提高受試者對任務的適應和熟練程度,降低訓練效應和基線水平差異對試驗結果的影響。訓練時,共設置5個任務難度,任務難度從低到高,其旋轉角度分別為25°、50°、75°、100°和125°。從25°開始,受試者在當前難度任務的反應正確率(accuracy,ACC)達到0.6及以上時,進行下一難度任務的訓練。125°任務訓練和后續正式試驗中使用的心理旋轉圖片來自同一素材庫。每24個試次(3~4 min)為一輪訓練。當受試者在125°任務的ACC連續三輪穩定達到0.6及以上時,訓練結束,視為合格受試者。

為降低個體差異的影響,本試驗采用主體內試驗設計。受試者均參與兩次試驗,分別為真tDCS試驗和偽tDCS試驗。為避免試驗順序對試驗結果造成影響,受試者被隨機分為性別均衡的兩組,兩組受試者分別以不同的試驗順序(①先真tDCS試驗后偽tDCS試驗;②先偽tDCS試驗后真tDCS試驗)進行兩次試驗。兩次試驗間隔一周以盡可能消除第一次試驗對第二次試驗的影響。單次試驗流程如圖1試驗流程子圖所示,包含4次測試,分別位于tDCS前(簡稱:前測)、tDCS中(簡稱:中測)、tDCS后(依序簡稱:后測1和后測2)。在中測的同時,依據試驗條件(真tDCS試驗或偽tDCS試驗),受試者接受20 min的真tDCS或偽tDCS。tDCS結束后的兩次測試間隔10 min,以便觀察tDCS后不同階段的后效應。每次測試共包含96個試次,受試者每24個試次(3~4 min)休息1 min以緩解疲勞的影響。

圖1

試驗流程及tDCS設置

Figure1.

Procedure of experiment and tDCS settings

圖1

試驗流程及tDCS設置

Figure1.

Procedure of experiment and tDCS settings

1.3 心理旋轉任務

本研究選取Shepard等[2]在1971年提出的經典3D心理旋轉任務為試驗范式,構建了包含1 500張心理旋轉試驗圖片的素材庫。如圖1試次流程子圖所示,顯示屏左右兩側各顯示一個3D物體的二維圖像,其中750張圖片中的右側物體圖像為左側物體在空間內先后圍繞兩坐標軸(如X軸和Y軸,或X軸和Z軸)旋轉125°后的圖像,其余圖片中的左右兩側圖像為互為鏡像的兩個三維物體以同樣的角度和方向旋轉后的二維圖像。試驗過程中,每一個試次開始前屏幕中央首先顯示一個白色“+”符號,持續1.5 s,提示受試者本試次即將開始。隨后,屏幕上顯示心理旋轉圖片。圖片序列從素材庫中隨機產生。受試者需要在圖片顯示后的8 s內判斷左右兩側是否為同一物體,并做出反應。如果判斷為是,按下鍵盤“←”鍵;如果判斷為否,按下鍵盤“→”鍵。受試者做出反應后,間隔隨機時長(1~1.5 s)結束圖片呈現。圖片呈現時間最長為8 s。若8 s內未做出反應,本試次同樣視為錯誤試次。

1.4 tDCS

本研究使用多通道經顱電刺激系統(Starstim, Neuroelectrics Inc., 西班牙),選取4×1高精度刺激電極分布模式。相關研究表明,這種刺激模式可以減少彌散電流,在皮層形成更為集中的電場分布[23]。如圖1刺激電極位置子圖所示,刺激區域選取頂區,刺激電極為PZ,四個返回電極分別為CZ、OZ、P5、P6。如圖1 tDCS波形子圖所示,真tDCS試驗中,在中測開始的同時開啟tDCS。刺激總時長為20 min,包含刺激開始時的0.5 min緩升和刺激結束時的0.5 min緩降。穩定刺激階段使用的tDCS電流強度為2 mA。偽tDCS試驗中,受試者接受的tDCS僅包含刺激緩升和刺激緩降,無穩定刺激階段。

1.5 腦電數據采集

本研究使用64導聯腦電采集系統(SynAmps RT 64, Compumedics Limited Inc., 澳大利亞),按擴展的10-20國際腦電導聯系統采集除tDCS位點外的55導聯腦電數據。如圖1刺激電極位置子圖所示,腦電采集電極位置由灰色點標出。腦電信號采集過程中,以左乳突(M1)為參考電極,采樣率為1 000 Hz,采用50 Hz陷波器以濾除工頻干擾。采集過程中各導聯的阻抗保持在10 k?以下。

2 數據分析方法

2.1 行為學數據分析

本研究分別計算每個測試(96個試次)的平均反應時間(reaction time,RT)、ACC和辨別指數(discriminability index)(以符號d’表示)作為行為學指標。d’為擊中率(判斷一致圖像為“是”的概率)的Z分數和虛警率(判斷鏡像圖像為“是”的概率)的Z分數之差[24]。

采用雙因素重復測量方差分析對比試驗條件(真tDCS、偽tDCS)和試驗階段(前測、中測、后測1、后測2)對行為學指標的影響。方差分析之前對行為學數據進行球形檢驗,對未通過球形檢驗的數據,采用格林豪斯-蓋塞爾校正(Greenhouse-Geisser correction)方法對方差分析結果進行矯正。進一步采用配對t檢驗進行事后檢驗,以分別對比兩個因素內不同水平之間的差異,采用錯誤發現率(false discovery rate,FDR)方法校正多重比較的t檢驗結果。

進一步,本研究分別計算中測、后測1、后測2與前測之間的行為學指標變化(△ACC、△RT、△d’。采用雙因素重復測量方差分析對比試驗條件(真tDCS、偽tDCS)和試驗階段(中測、后測1、后測2)對行為學指標變化量的影響。進一步采用配對t檢驗進行事后檢驗,以分別對比兩個因素內不同水平之間的差異。

2.2 腦電信號梳理與分析

腦電數據由M1參考轉為M1、右乳突(M2)平均參考后,進行1~40 Hz帶通濾波,去除低頻和高頻噪聲,降采樣至200 Hz。采用目視檢查的方法剔除數據中噪聲較強的片段,隨后采用獨立成分分析(independent component analysis,ICA)去除眼電、肌電和tDCS偽影的相關成分。提取心理旋轉任務圖片呈現前0.2 s到呈現后0.8 s作為ERP分析的時間窗口。以圖片呈現前0.2 s內的數據作為基線,對各試次ERP進行基線校正。隨后,將各試次ERP疊加平均,獲得前測、中測、后測1和后測2的ERP數據。

根據提取的ERP波形,劃分P2、P3成分對應的時間窗口,分別取窗口內采樣點的幅值的均值作為P2、P3成分的幅值。P2、P3幅值的統計分析和行為學數據分析過程一致,采用雙因素重復測量分析和配對t檢驗對各導聯的P2、P3、△P2、△P3幅值進行統計分析。

3 結果

3.1 行為學數據

試驗過程中ACC及△ACC的變化如圖2所示,兩種試驗條件下ACC均隨試驗階段呈現上升趨勢。雙因素重復測量方差分析顯示,僅試驗階段的主效應具有統計學意義[F(2.31,53.12) = 11.90,P < 0.01],交互效應不具有統計學意義。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間對ACC進行事后檢驗。如表1所示,相對于前測,兩種試驗條件下的ACC在中測、后測1和后測2的升高均具有統計學意義。真、偽tDCS試驗條件間的ACC差異均無統計學意義。△ACC的雙因素重復測量方差分析顯示試驗條件、試驗階段的主效應及交互效應均無統計學意義。△ACC的配對t檢驗結果均無統計學意義。

圖2

行為學指標變化及配對t檢驗結果 *P<0.05

Figure2.

Changes in behavioral index and results of paired t-tests *P<0.05

圖2

行為學指標變化及配對t檢驗結果 *P<0.05

Figure2.

Changes in behavioral index and results of paired t-tests *P<0.05

試驗過程中d’及△d’的變化如圖2所示,兩種試驗條件下d’均隨試驗階段呈現上升趨勢。雙因素重復測量方差分析顯示,僅試驗階段的主效應具有統計學意義[F(3.00,69.00) = 7.81,P < 0.01],交互效應無統計學意義。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間對d’進行事后檢驗。如表1所示,相對于前測,兩種試驗條件下的d’在后測2上的升高均具有統計學意義。僅真tDCS試驗條件下前測和后測1間的d’差異具有統計學意義[t = 2.95,P = 0.03]。僅偽tDCS試驗條件下后測1和后測2間的d’差異具有統計學意義[t = 2.74,P = 0.04]。真、偽tDCS試驗條件間的d’差異均無統計學意義。△d’的雙因素重復測量方差分析顯示,僅試驗階段的主效應具有統計學意義[F(2.00,46.00) = 4.46,P = 0.02]。交互效應無統計學意義。△d’的配對t檢驗結果均無統計學意義。

試驗過程中RT及△RT的變化如圖2所示,兩種試驗條件下RT均隨試驗階段呈現下降趨勢。雙因素重復測量方差分析顯示,僅試驗階段的主效應具有統計學意義[F(2.10,48.22) = 32.82,P < 0.01],交互效應不具有統計學意義。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間對RT進行事后檢驗。如表1所示,相對于前測,兩種試驗條件下的RT在中測、后測1和后測2上的下降均具有統計學意義。相對于中測,兩種試驗條件下的RT在后測2上的下降均具有統計學意義。僅真tDCS試驗條件下,中測和后測1間的RT差異具有統計學意義[t = ?4.39,P < 0.01]。僅偽tDCS試驗條件下,后測1和后測2間的RT差異具有統計學意義[t = ?2.77,P = 0.01]。真、偽tDCS試驗條件間的RT差異均無統計學意義。△RT的雙因素重復測量方差分析顯示,僅試驗階段的主效應具有統計學意義[F(1.54,35.40) = 18.75,P < 0.01],交互效應無統計學意義。事后檢驗顯示,相對于中測,兩種試驗條件下的△RT在后測2上的下降均具有統計學意義[真tDCS:t = ?4.64,P < 0.01;偽tDCS:t = ?3.82,P < 0.01]。僅真tDCS試驗條件下,中測和后測1間的△RT差異具有統計學意義[t = ?4.39,P < 0.01]。僅偽tDCS試驗條件下,后測1和后測2間的△RT差異具有統計學意義[t = ?2.77,P = 0.02]。真、偽tDCS試驗條件間的△RT差異均無統計學意義。

3.2 ERP數據

P1、P2導聯平均ERP波形如圖3所示,分別選取心理旋轉任務圖片呈現后0.20~0.24 s和0.28~0.32 s為P2和P3成分的時間窗口。P2、P3幅值的拓撲圖表明,頂枕區的P2和P3幅值在試驗過程中呈現較為明顯的下降趨勢。各導聯P2和P3幅值的雙因素重復測量方差分析結果如圖4所示,多數導聯上試驗階段的主效應具有統計學意義;左側中央區少數導聯上試驗條件的主效應具有統計學意義;頂枕區部分導聯上交互效應具有統計學意義。結合拓撲圖變化及以往fMRI研究結果,本研究將方向聚焦于交互效應具有統計學意義的頂枕區導聯上。

圖3

ERP波形示意圖及成分幅值拓撲圖

Figure3.

Schematic diagram of ERP waveforms and topoplot for amplitudes of ERP components

圖3

ERP波形示意圖及成分幅值拓撲圖

Figure3.

Schematic diagram of ERP waveforms and topoplot for amplitudes of ERP components

圖4

各導聯的P2、P3幅值雙因素重復測量方差分析結果及感興趣導聯平均幅值變化

圖4

各導聯的P2、P3幅值雙因素重復測量方差分析結果及感興趣導聯平均幅值變化

*

*

P2幅值雙因素重復方差分析結果如圖4所示,計算橙色方框內感興趣導聯的平均P2幅值。兩種試驗條件下P2幅值均隨試驗階段呈現下降趨勢。雙因素重復測量方差分析結果顯示,試驗階段的主效應具有統計學意義[F(2.04,47.00) = 12.93,P < 0.01],交互效應具有統計學意義[F(3.00, 69.00) = 5.09,P < 0.01]。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間和試驗條件間對P2幅值進行事后檢驗。如表2所示,相對于前測,兩種試驗條件下P2幅值在中測、后測1和后測2上的下降均具有統計學意義。相對于中測,僅真tDCS試驗條件下P2幅值在后測1和后測2的回升具有統計學意義(后測1 vs 中測:t = 3.43,P < 0.01;后測2 vs 中測:t = 2.86,P = 0.02)。真、偽tDCS試驗條件間的P2幅值差異均無統計學意義。

P3幅值雙因素重復方差分析結果如圖4所示,計算橙色方框內感興趣導聯的平均P3幅值。兩種試驗條件下P3幅值均隨試驗階段呈現下降趨勢。雙因素重復測量方差分析結果顯示,試驗階段的主效應具有統計學意義[F(3.00,69.00) = 22.93,P < 0.01]。交互效應具有統計學意義[F(3.00, 69.00) =11.09,P < 0.01]。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間和試驗條件間對P3幅值進行事后檢驗。如表2所示,相對于前測,兩種試驗條件下P3幅值在后測1和后測2上的下降均具有統計學意義。相對于中測,僅真tDCS試驗條件下P3幅值在其余三次測試上的變化具有統計學意義(中測 vs 前測:t = ?6.45,P < 0.01;后測1 vs 中測:t = 3.28,P < 0.01;后測2 vs 中測:t = 3.07,P = 0.01)。真、偽tDCS試驗條件間的P3幅值差異在中測上具有統計學意義[t = ?2.86,P = 0.04]。

△P2和△P3幅值的雙因素重復測量方差分析結果均顯示僅試驗階段的主效應具有統計學意義[△P3:F(1.29,29.71) = 102.18,P < 0.01;△P2:F(1.30,29.93) = 76.85,P < 0.01],交互效應不具有統計學意義。進一步采用配對t檢驗在各試驗階段間對△P2、△P3幅值進行事后檢驗。如表3所示,相對于中測,僅真tDCS試驗條件下△P2、△P3在后測1和后測2上的變化具有統計學意義。試驗條件間的配對t檢驗結果顯示,真、偽tDCS試驗條件間的△P3差異和△P2差異在中測上均具有統計學意義。

4 討論

本研究采用對照試驗方法,設置真、偽tDCS兩種試驗條件,在進行心理旋轉任務的同時施加20 min的頂區真tDCS或偽tDCS。通過在tDCS前、中、后三個時期上對比真、偽tDCS試驗條件間的心理旋轉行為學和ERP幅值差異,探究tDCS對心理旋轉的作用規律。

行為表現方面,隨著試驗的進行,兩種試驗條件下的績效均有所提升,表現出ACC和d’的上升及RT的下降。兩種試驗條件下一致的績效改善與試驗中多次完成心理旋轉任務帶來的訓練效應有關[25-27]。雖然真、偽tDCS試驗條件間的績效差異缺乏統計學意義,但仍可從以下幾個方面分析tDCS對心理旋轉的績效影響。首先,真tDCS試驗條件下的績效提升幅度始終高于偽tDCS試驗條件。在tDCS中和tDCS后,真tDCS試驗條件下△ACC、△d’均高于偽tDCS試驗條件,△RT低于偽tDCS試驗條件。其次,在tDCS結束后,真、偽tDCS試驗條件下的績效變化不同。真tDCS試驗條件下d’在后測1持續升高,而偽tDCS試驗條件下的d’有所下降。相對于真tDCS試驗條件,偽tDCS試驗條件下RT在后測1上的改善幅度也有所下降。以上兩點差異可能揭示了tDCS對心理旋轉績效的改善作用。真、偽tDCS試驗條件間在后測1上的不同表現于休息10 min后消失,兩條件下的績效在后測2上無差異。這表明連續三次測試可能導致任務疲憊,因而偽tDCS試驗條件下績效在后測1上變差[28]。而真tDCS試驗條件下績效在后測1上的穩定提升,可能揭示了tDCS對任務疲憊的緩解及對心理旋轉績效的穩定改善作用。

ERP表現方面,隨著試驗的進行,兩種試驗條件下的P2、P3幅值均表現出下降趨勢。從ERP波形來看,相較于某個單獨成分的幅值發生變化,本研究中的ERP變化傾向于在心理旋轉任務呈現后0.2~0.5 s的時間窗口內幅值的整體降低。Neubauer等[29]的研究指出,在某些特定任務(如空間認知和言語學習)中任務表現較好的受試者擁有較高的“神經效率”,表現出較低的大腦激活程度。一項關于字符心理旋轉的研究表明,績效較高的受試者在任務呈現后0.3~0.7 s的時間窗口上表現出較低的ERP幅值[30]。Griksiene等[31]的3D心理旋轉研究表明,任務表現較好受試者的頂區ERP幅值整體較低。以上研究表明,心理旋轉高績效人群可能具有較高的神經效率,表現出較低的ERP幅值。此外,P3幅值的降低也可能與心理旋轉過程中信息處理的自動化程度升高、需要的注意力資源減少有關[21]。本研究中伴隨行為績效提升表現出P2、P3幅值同步下降,揭示訓練效應下受試者頂區神經效率和信息處理自動化水平的提升。真、偽tDCS試驗條件間在tDCS中表現出的P2、P3幅值的差異,表明tDCS可能促進了此類提升,揭示tDCS有效的在線作用。

tDCS結束后,本研究并未觀察到真、偽tDCS試驗條件間的ERP幅值差異。兩試驗條件間的行為表現雖然存在不同,但差異并無統計學意義。以往的研究中,tDCS的后效應解釋為tDCS作用皮層的神經可塑性的改變[9]。作為一項探索性研究,本研究采用的單次直流tDCS方案及參數設置對頂區皮層的神經活動存在一定的即時在線作用,但可能不足以對皮層可塑性造成影響。后續研究可以通過優化調控參數,如改變tDCS作用時長等,觀測tDCS的后效應。

本研究也存在一些需要改進的地方。試驗包含較多試次的心理旋轉任務。受訓練效應的影響,真、偽tDCS試驗條件下的績效均處于較高水平。訓練效應和“天花板效應”可能是兩試驗條件間的績效差異缺乏統計學意義的原因[26]。此外,試驗缺乏任務策略的應用反饋,無法區分受試者完成任務時,是采用心理旋轉策略(對任務圖片中物體的心理意象進行整體空間旋轉),還是較為簡單的數字策略(如以任務圖片中物體的臂長、連接方向等參數構建索引,隨后進行數字比對)。有研究表明在多策略任務中,簡單策略的應用可能同樣會導致P3幅值的降低[32]。

5 結論

本研究從行為學和ERP兩個方面出發,探索了tDCS對心理旋轉調控的在線效應和后效應。行為學分析表明,相對于tDCS前,真、偽tDCS試驗條件下績效在tDCS中和tDCS后均表現出提升趨勢。ERP分析表明,相對于tDCS前,真、偽tDCS試驗條件下P2、P3幅值在tDCS中和tDCS后均表現出下降趨勢,但真tDCS試驗條件下P2、P3幅值在tDCS中低于偽tDCS試驗條件。以上結果表明了tDCS調控心理旋轉的有效在線作用。綜上,tDCS促進了心理旋轉過程中頂區ERP幅值的降低,促進了頂區部位心理旋轉相關腦區的神經效率和信息處理自動化水平的提升。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:李佳藝主要負責前期文獻調研、試驗方法設計、數據記錄與分析以及論文初稿撰寫;張力新主要負責提供試驗指導以及論文審閱修訂;柯余峰主要負責研究課題監管與指導以及論文審閱修訂;明東主要負責提供數據分析指導以及論文審閱修訂。

倫理聲明:本研究通過了天津大學倫理委員會審批(批文編號:TJUE-2021-154)。