頭頸部腫瘤切除引起的軟組織缺損會嚴重影響患者的外貌和心理健康。人體頭頸部曲面十分復雜,如何精確修復使術后患者面部實現理想的美學與功能效果,是頜面外科醫生一直試圖解決的難題。本文以志愿者正常頭頸部為對象,基于曲面高斯曲率分析,結合軟組織臨床處理的力學約束和主曲率分析方法,得到精準的頭頸部曲面可展/不可展區域分區圖,構建不可展曲面的展平方法。在此基礎上,提出頭頸部軟組織缺損修復皮瓣的數字化設計方法,進行體外模擬手術實驗研究。最后選取一例扁桃體腫瘤患者進行臨床驗證。結果表明,利用數字化技術設計的皮瓣能夠提高頭頸部軟組織缺損修復手術的精度和術后美學效果。本文驗證了頭頸部腫瘤切除后軟組織缺損的數字化精確修復技術的可行性,可有效地輔助外科醫生完成皮瓣移植精確重建手術,從而提高患者術后滿意度。

引用本文: 陳超, 劉云峰, 徐加杰, 姜獻峰, 鄭傳銘, 葛明華, 程康杰. 基于二次曲面可展性的頭頸部軟組織缺損皮瓣精確重建方法. 生物醫學工程學雜志, 2023, 40(6): 1175-1184. doi: 10.7507/1001-5515.202305011 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

0 引言

據國際癌癥研究中心(International Agency for Research on Cancer,IARC)發布的GLOBOCAN 2020統計數據顯示[1]:全球頭頸部腫瘤全年新發病例1 146 581例,約占人體全身惡性腫瘤的5.9%,已成為世界第六大常見腫瘤。由于頭頸部解剖結構及功能的特殊性,腫瘤手術切除后不僅會產生不同程度的組織缺損,而且會嚴重影響患者的外貌和生存質量[2-5]。目前臨床上對于小范圍的軟組織缺損,局部皮瓣修復可以提供令人較為滿意的美學和功能效果;但對于頭頸部較大的軟組織缺損,其主要難點在于切除邊界不清晰與切除的軟組織皮膚表面太復雜,以至于制取的皮瓣與軟組織缺損區域在吻合度方面存在較大偏差,術后效果未能盡如人意[6-9]。因此,如何針對不同患者在術前規劃皮瓣的位置、大小、幾何形狀以及周圍血管組織之間的空間解剖關系,準確地定量分析出所制取皮瓣的大小,對頭頸部軟組織缺損重建修復方案具有非常重要的意義[10-11]。

近年來,數字化技術在醫學領域的發展和應用中取得了顯著成果,如采用數字化技術在術前設計虛擬皮瓣以輔助指導臨床手術操作[12-13]。Bosc等[14]通過使用增強現實(augmented reality,AR)眼鏡對放置在皮膚表面的跟蹤器進行識別,獲得血管等解剖結構的定位,從而實現皮瓣精準制取。Michael等[15]結合醫學影像軟件和三維打印技術制備得到血管穿孔導板,術前推斷穿支血管相對位置輔助皮瓣設計。Shen等[16]報道了一種旋股外側動脈系統穿支皮瓣的術前規劃算法,有助于選擇帶有最佳質量的穿支血管及皮瓣。上述數字化技術在皮瓣設計方面的研究主要集中在穿支血管的定位上,對皮瓣精確適應于缺損區等關鍵問題還缺乏深入研究。頭頸部曲面復雜,在利用皮瓣修復軟組織缺損時,相當于簡單地將二維平面(皮瓣供區皮膚表面)轉化為復雜的空間曲面(缺損區所需修復形狀)。因此,上述數字化皮瓣設計方法并不能將修復區表面的復雜三維形狀特征轉移到臨床上所要切取的近似二維平面的皮瓣上。

針對上述問題,本文以志愿者正常頭頸部為例,利用醫學圖像處理、三維重建及逆向工程等技術重建標準頭頸部模型,分析頭頸部曲面各區域的可展性。針對頭頸部不可展區域構建不可展曲面展平方法,研究頭頸部大面積軟組織缺損皮瓣精確重建方法,設計并制備出手術輔助工具進行體外模擬實驗,保證方案在臨床手術中得到精確實施。

1 頭頸部曲面特征分析與展開方法

1.1 數據來源

本研究采用的受試者計算機斷層掃描(computed tomography,CT)圖像數據均從浙江省人民醫院獲得,包括一名健康成年志愿者和三名頭頸部腫瘤患者,由院內倫理委員會審批通過,受試者均簽署了知情同意書。

1.2 標準頭頸部曲面重建

依據志愿者的CT圖像數據構建標準頭頸部曲面模型。首先,將所得包含頭頸部醫學數字成像和通信(digital imaging and communications in medicine,DICOM)格式的CT數據導入醫學圖像處理軟件Mimics(V17.0,Materialise公司,比利時),設定CT圖像灰度值(HU閾值),選取感興趣區域,使用區域增長進行分離和生成頭頸部掩膜,通過生成三維模型以重建頭頸部三角形網格(stereolithography,STL)模型;其次,將得到的模型導入逆向工程軟件Geomagic(V12,3D System公司,美國),提取頭頸部表面區域,利用精確曲面構建四邊域非均勻有理B樣條(non-uniform rational b-spline,NURBS)曲面,如附件1所示,線框內曲面為選取的頭頸部曲面。

1.3 頭頸部曲面高斯曲率分析

高斯曲率是曲面中最重要的內蘊幾何量,反映曲面的一般彎曲程度。高斯曲率K的計算公式如下:

|

其中E、F、G為曲面第一基本形式的量;L、M、N為曲面第二基本形式的量[17]。

對于可展曲面r(u,v),有: ,

, ,即

,即 。

。

施行軟組織缺損修復時,所選皮瓣供區表面較為平坦,這些區域表面的高斯曲率近似為0,其曲面為近似可展曲面;而頭頸部軟組織缺損區的理想修復面的高斯曲率不為常值,即包含不可展曲面。利用皮瓣修復頭頸部軟組織缺損時,為了保證修復后皮瓣的形狀特征和曲率與理想修復面相近,需要將理想修復表面經過一定的幾何處理,使得展開后的曲面高斯曲率接近皮瓣供區的高斯曲率。因此,為了能夠更精準地設計皮瓣,有必要對人體頭頸部曲面進行高斯曲率分析。

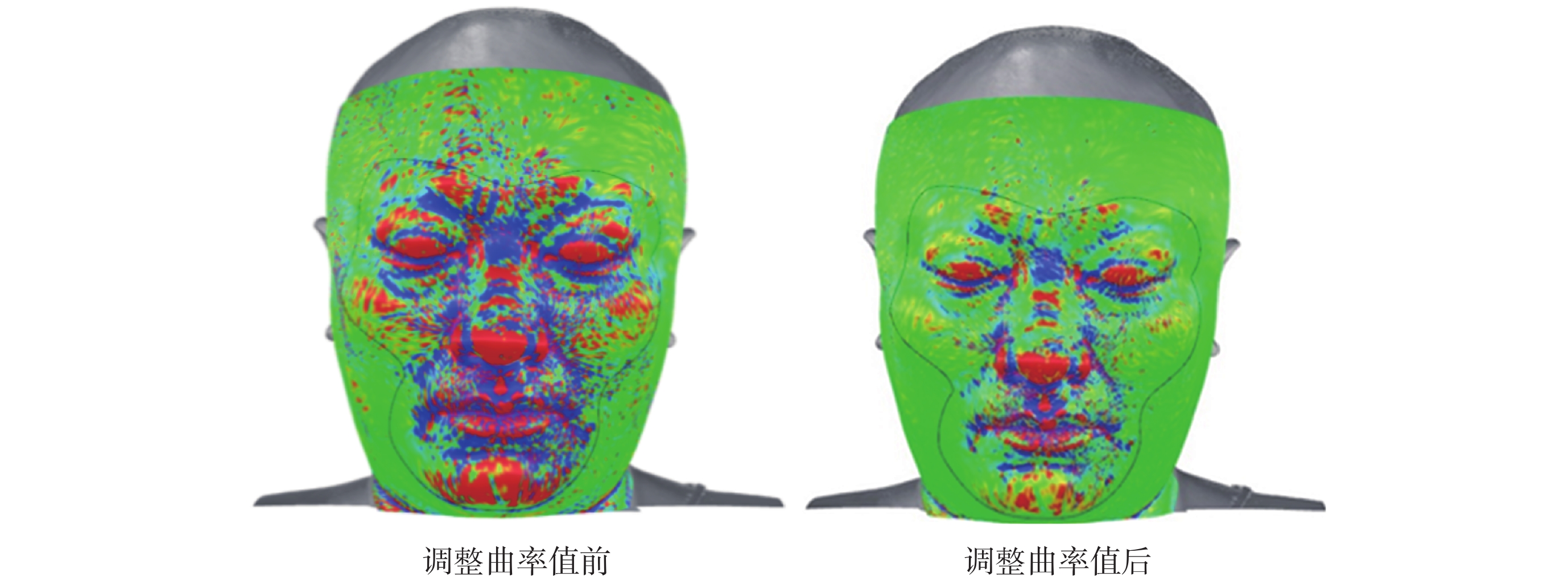

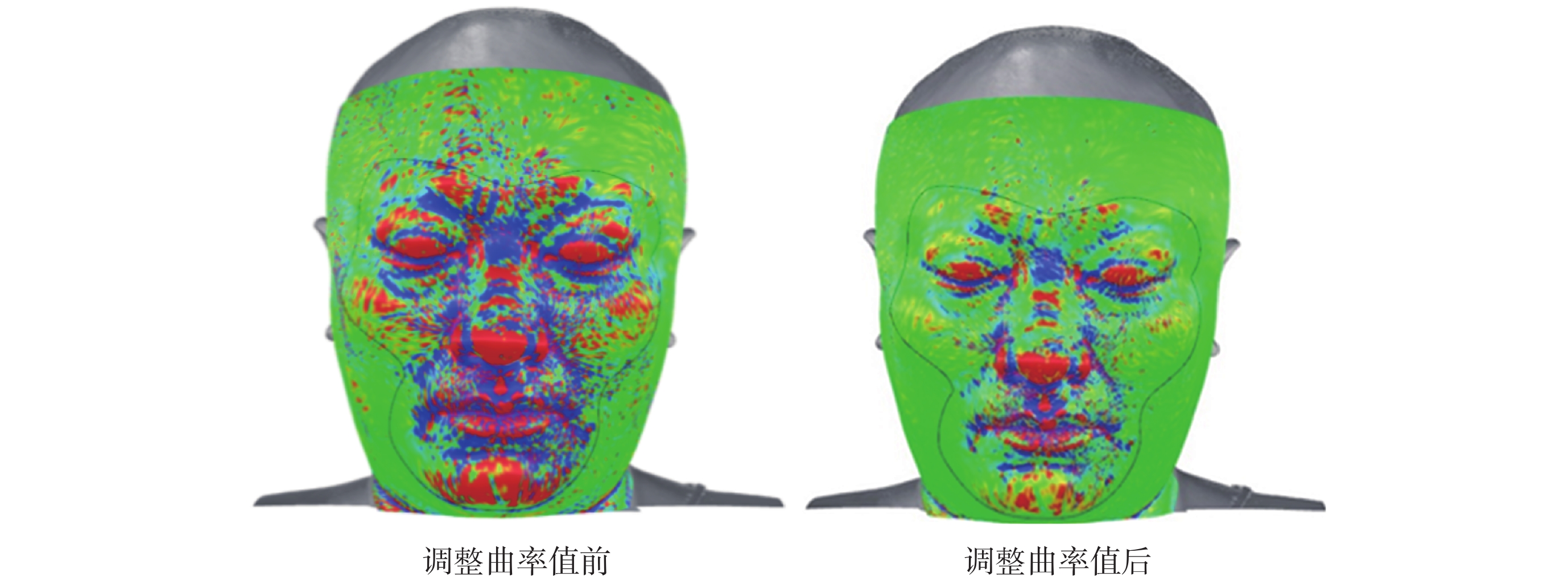

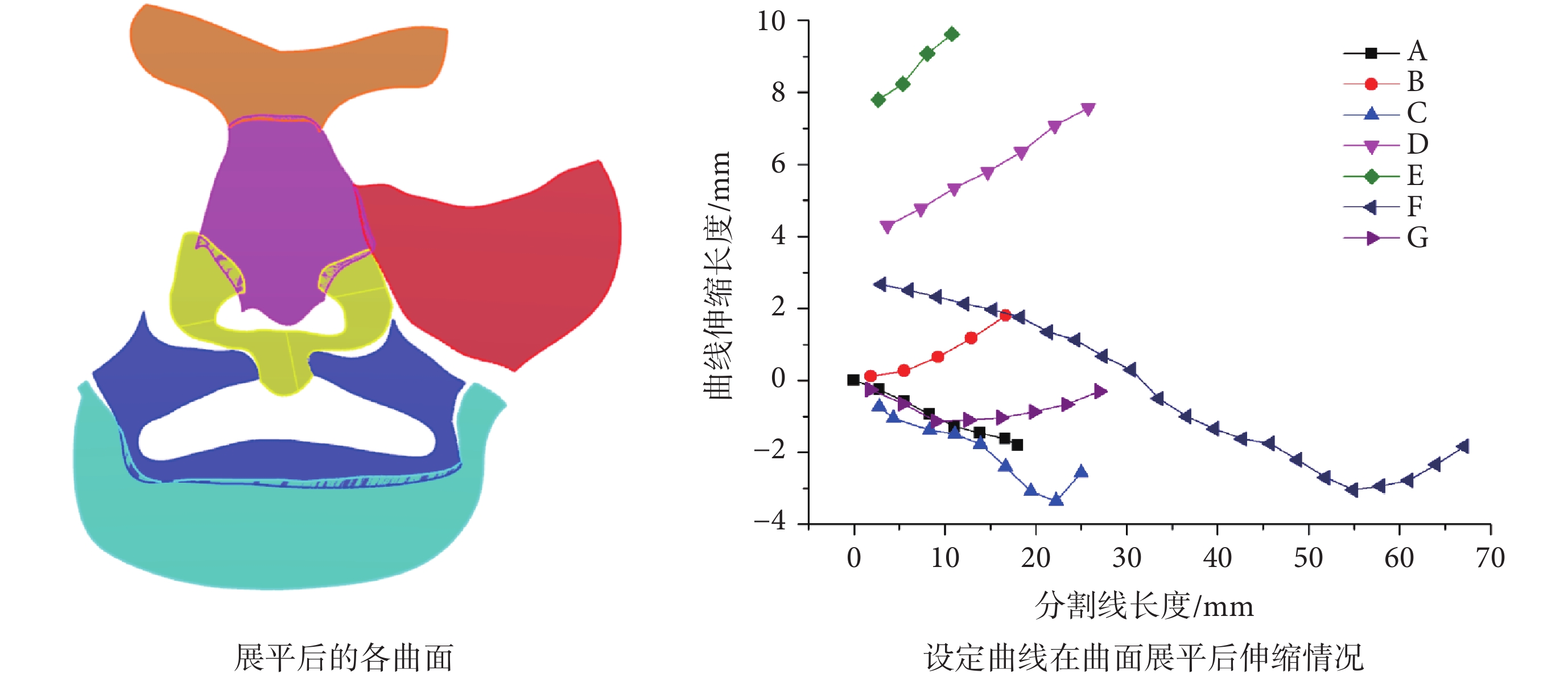

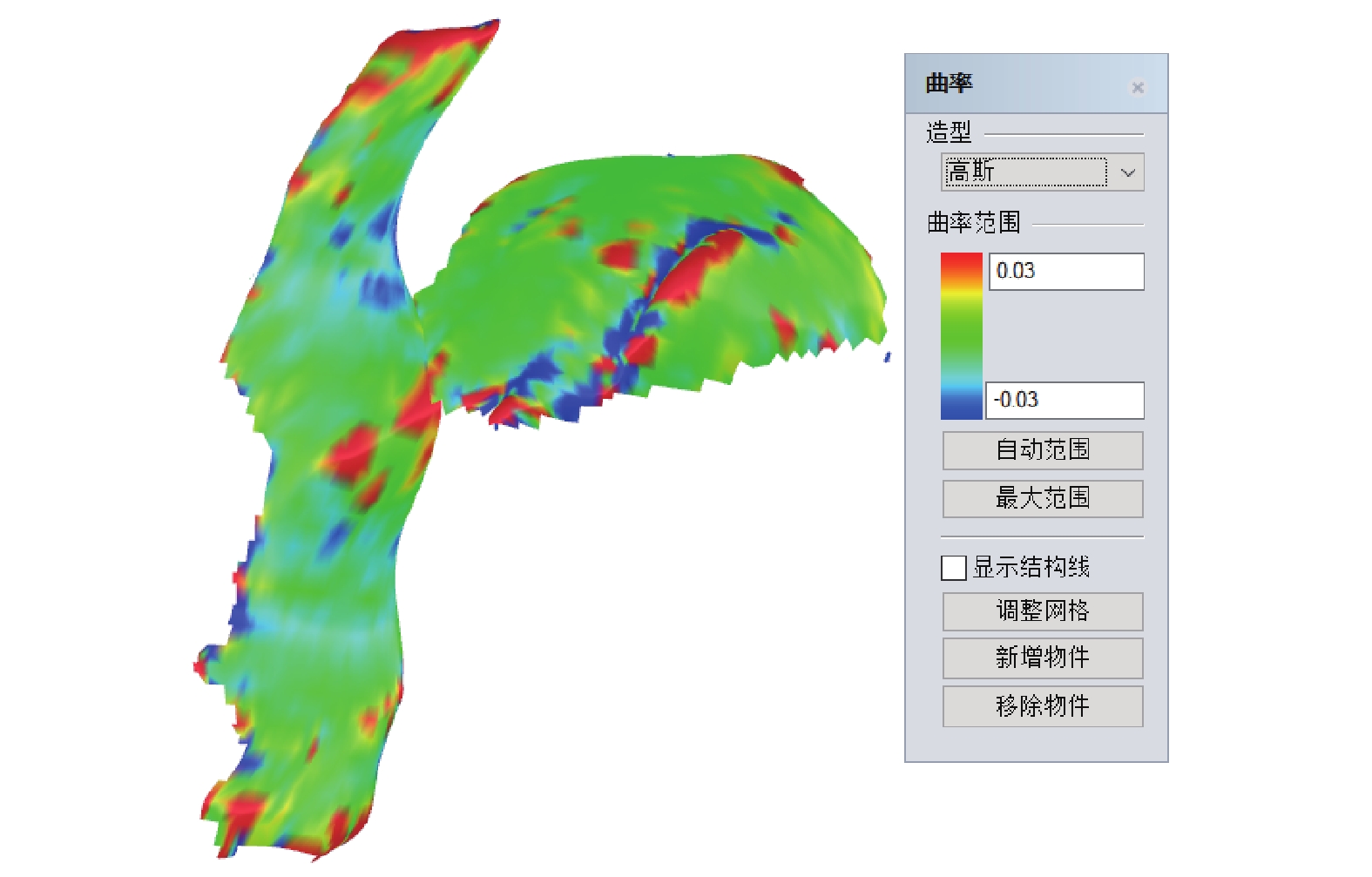

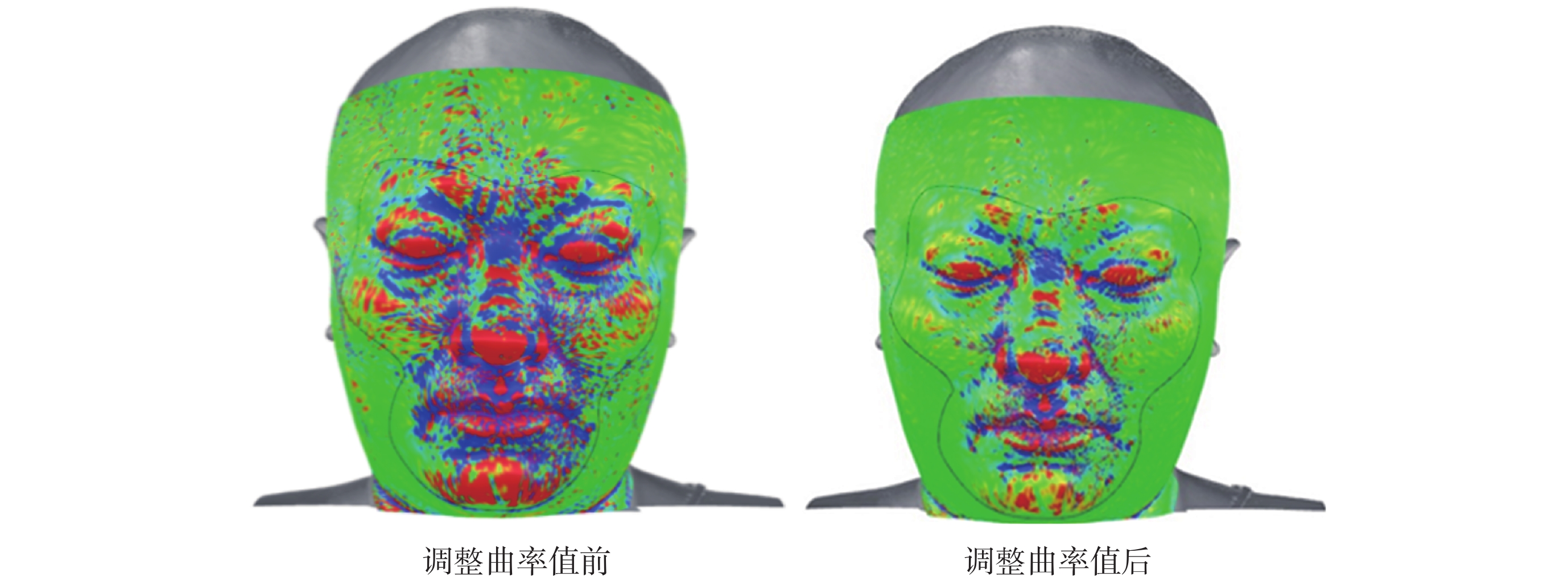

通過3D造型軟件Rhino(V5,Robert McNeil & Associates for Windows公司,美國)對頭頸部NURBS曲面進行高斯曲率分析。同時,考慮到人體的軟組織具有一定的力學性能,在一定力的施加下變形不影響其活性,汲取醫生臨床上對于皮瓣伸縮范圍的參考意見,適當調整高斯曲率值,判定得到可以直接展平成二維平面的曲面區域,分析結果如圖1所示。

圖1

頭頸部曲面高斯曲率分析

圖1

頭頸部曲面高斯曲率分析

綠色區域代表拋物面高斯曲率為零,即可展曲面;紅色區域代表橢圓面,高斯曲率為正;藍色區域代表雙曲面,高斯曲率為負

Figure1. Gaussian curvature analysis of the head and neck surfacethe green area represents a paraboloid with zero Gaussian curvature, which can be used to develop the surface; the red area represents an elliptical surface, and Gaussian curvature is positive; and the blue area represents a hyperbolic surface, and Gaussian curvature is negative

1.4 頭頸部曲面主曲率分析

1.4.1 主曲率方向修正方法

高斯曲率與主曲率關系式為:

|

其中,K為高斯曲率,k1為最大主曲率,k2為最小主曲率。

如式(2)所示,最大主曲率與最小主曲率的乘積即為高斯曲率,當公式右邊有一項或二者均為0時,高斯曲率為0。通過調整最大或最小主曲率的值,使之接近于0,則高斯曲率也偏向于0,進而曲面能夠成為可展曲面。

為了進一步研究頭頸部曲面的可展性,對頭頸部曲面進行主曲率分析。主曲率和主曲率方向計算如下,設λ是曲面p(u,v)點的主曲率,則滿足:

|

即:

|

有:

|

消去式(4)中λ,有主曲率方向方程:

|

其中du、dv為主曲率方向。

通過Rhino軟件在NURBS曲面上生成若干橫豎規則點,將每一個點的最大、最小主曲率方向分析并顯示,如附件2修正前所示,其中黃色箭頭代表最大主曲率k1,藍色箭頭代表最小主曲率k2。由于頭頸部曲面的復雜性,導致某些點的主曲率方向散亂,因此有必要對主曲率的方向圖進行修正。修正流程如下:

(1)選擇主曲率方向混亂點njk及周圍4個點nj?1k,nj+1k,njk-1,njk+1;

(2)建立頭頸面部曲面在點njk處的切平面α,以點njk為原點,最大主曲率方向為x軸走向,最小主曲率方向為y軸走向,建立在平面α的直角坐標系;

(3)分別計算點nj-1k、nj+1k、njk-1、njk+1最大、最小主曲率方向與切平面α的夾角 、

、 、

、 、

、 ,并根據夾角計算出相對應點在頭頸部的主曲率方向在切平面α的分向量

,并根據夾角計算出相對應點在頭頸部的主曲率方向在切平面α的分向量 、

、 、

、 、

、 ,其中θ和l的上標代表第幾個點,下標1代表最大主曲率,下標2代表最小主曲率;

,其中θ和l的上標代表第幾個點,下標1代表最大主曲率,下標2代表最小主曲率;

(4)計算各分向量與坐標系x軸的夾角 、

、 、

、 、

、 ,分別取最大主曲率分向量與x軸夾角的平均值

,分別取最大主曲率分向量與x軸夾角的平均值 和最小主曲率分向量與x軸夾角的平均值

和最小主曲率分向量與x軸夾角的平均值 作為點njk在頭頸部修正后的最大主曲率方向和最小主曲率方向,最終得到修正后的不可展曲面主曲率方向,如附件2修正后所示。

作為點njk在頭頸部修正后的最大主曲率方向和最小主曲率方向,最終得到修正后的不可展曲面主曲率方向,如附件2修正后所示。

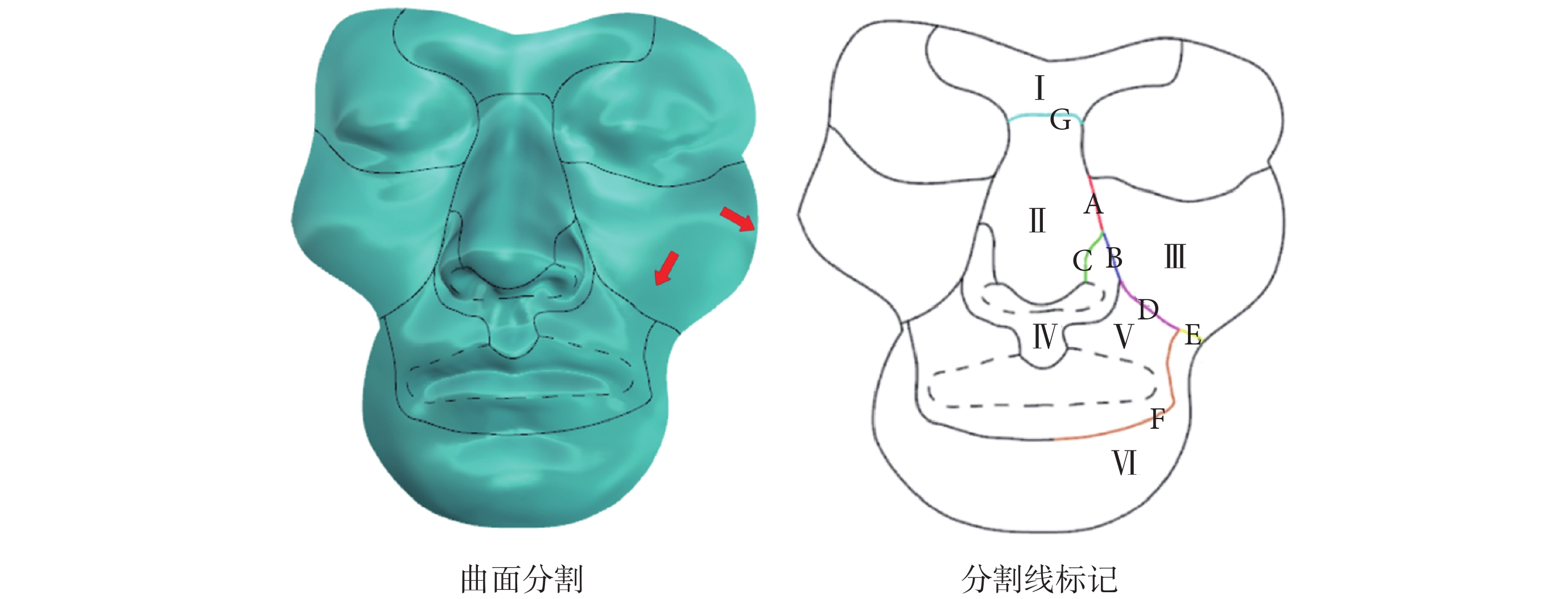

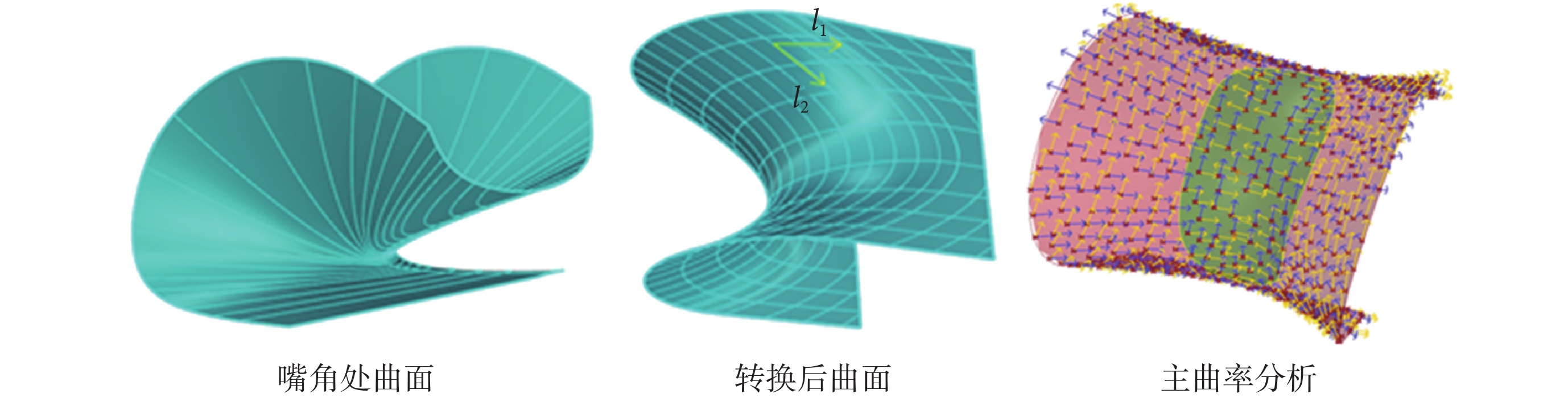

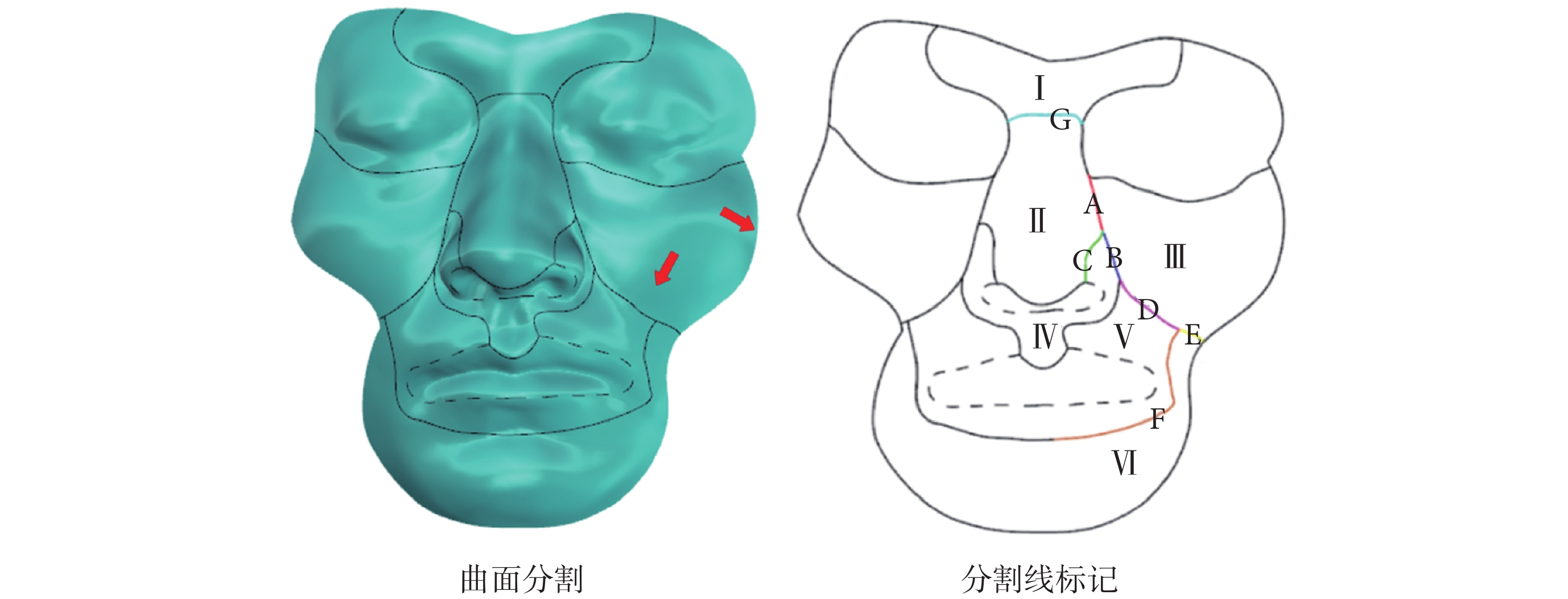

1.4.2 頭頸部曲面展平分析

選取一局部曲面,將該曲面沿著k1或k2方向拉伸,使k1或k2的值減小且接近于0,則曲面的高斯曲率趨于0,曲面達到可展,如附件3所示。對剩余頭頸部曲面沿著k1或k2方向拉伸處理,發現存在主曲率方向改變過大的地方,使曲面不能正常沿著k1或k2拉伸。因此根據修正的不可展曲面主曲率方向分析圖,在主曲率方向改變明顯處設定分割線,將剩余頭頸部曲面劃分為若干具有相近主曲率方向走向規律的曲面,如圖2所示,其中Ⅰ–Ⅵ代表分割后各個區域曲面,A–G代表各相鄰曲面交界分割線。同時,在分割線鄰近的兩個曲面設置若干個垂直于分割線的曲線,將各個三維曲面展平,分析各曲線在展開后的伸縮情況及面積大小變化,結果如圖3、表1所示。

圖2

曲面分割及分割線標記

Figure2.

Surface and segmentation marks after segmentation

圖2

曲面分割及分割線標記

Figure2.

Surface and segmentation marks after segmentation

圖3

曲面分割后展平分析

Figure3.

Developing analysis after surface segmentation

圖3

曲面分割后展平分析

Figure3.

Developing analysis after surface segmentation

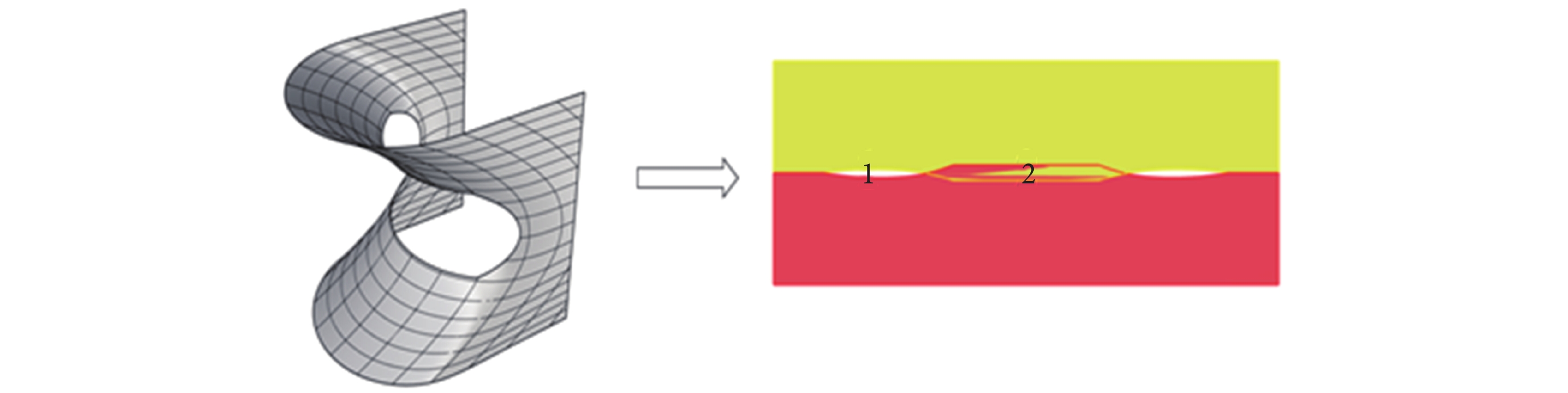

通過分析可以發現,分割線鄰近的兩個曲面展平成二維平面后,兩平面之間會有部分區域重疊或者分開。結合軟組織具有一定的伸縮性,將重疊或者分開處曲線變化率較小的區域設定為軟組織變形范圍之內,而重疊或者分開處曲線變化率較大的區域要展開成二維平面則必須切開:

(1)當需要展平的曲面,即面部軟組織皮膚表面切除區域處于分割線附近且范圍較大時,該曲面有必要部分切開使其能夠順利地展開,如附件4大范圍曲面展平分析所示。

(2)當需要展平的曲面,即面部軟組織皮膚表面區域范圍較小且位于分割線附近或者需要展平的曲面部分區域在分割線附近,同時其他部分位于可直接展開區域時,這類曲面則不用切開,如附件4小范圍曲面展平分析所示。

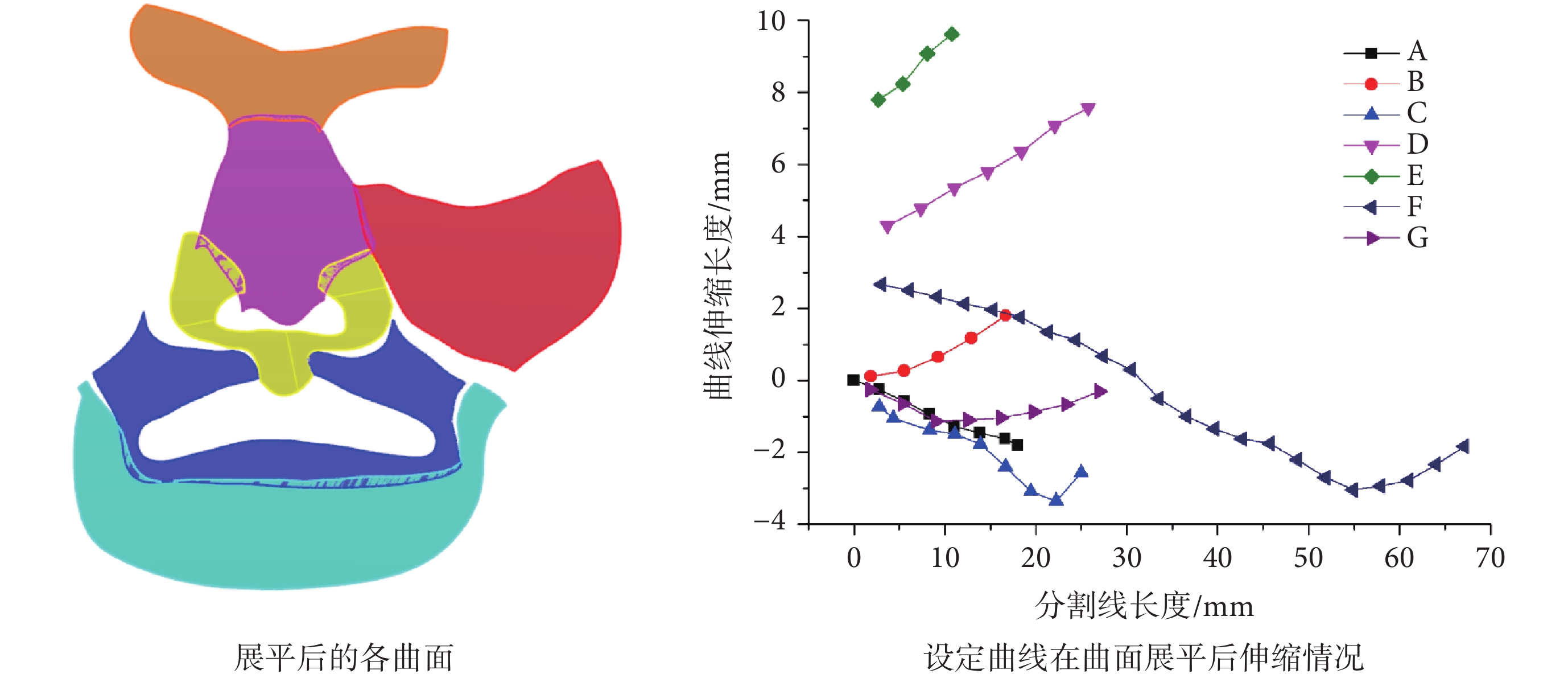

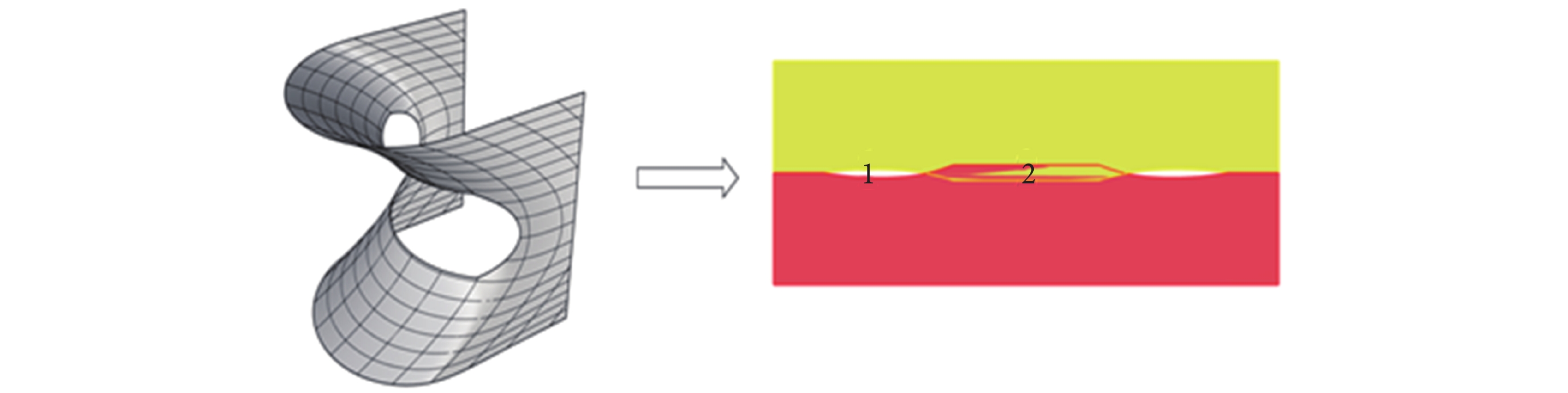

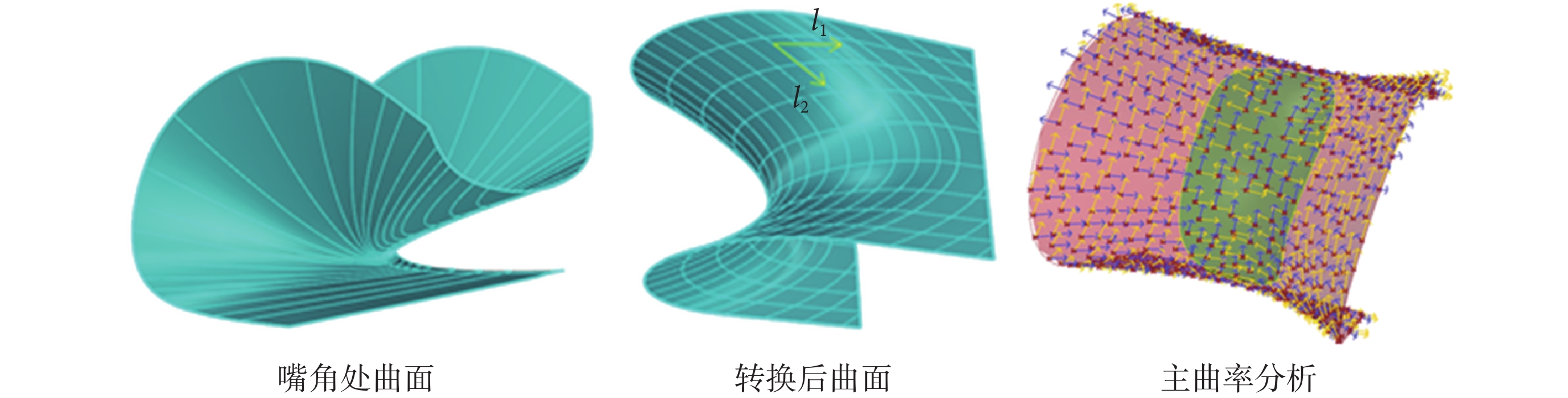

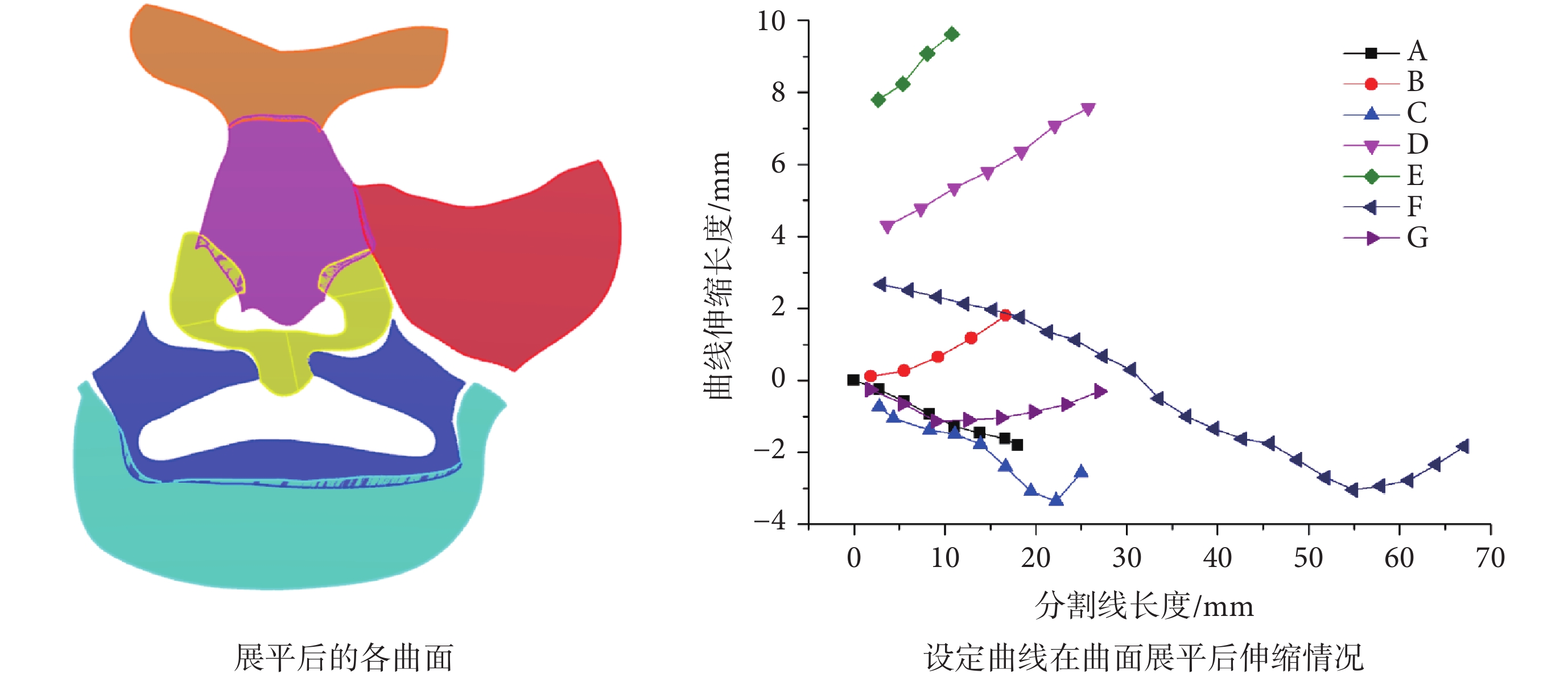

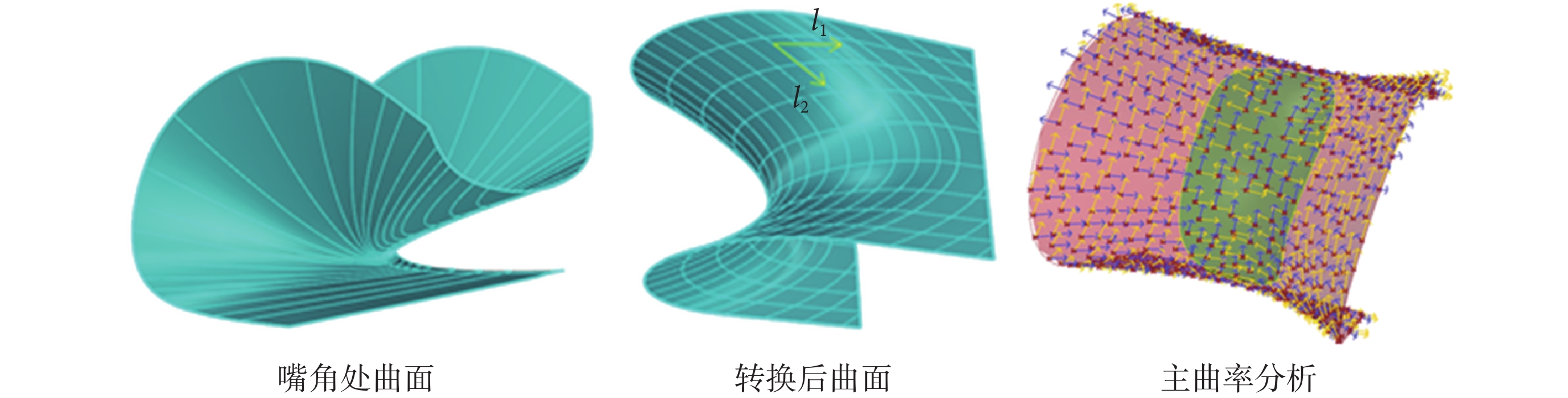

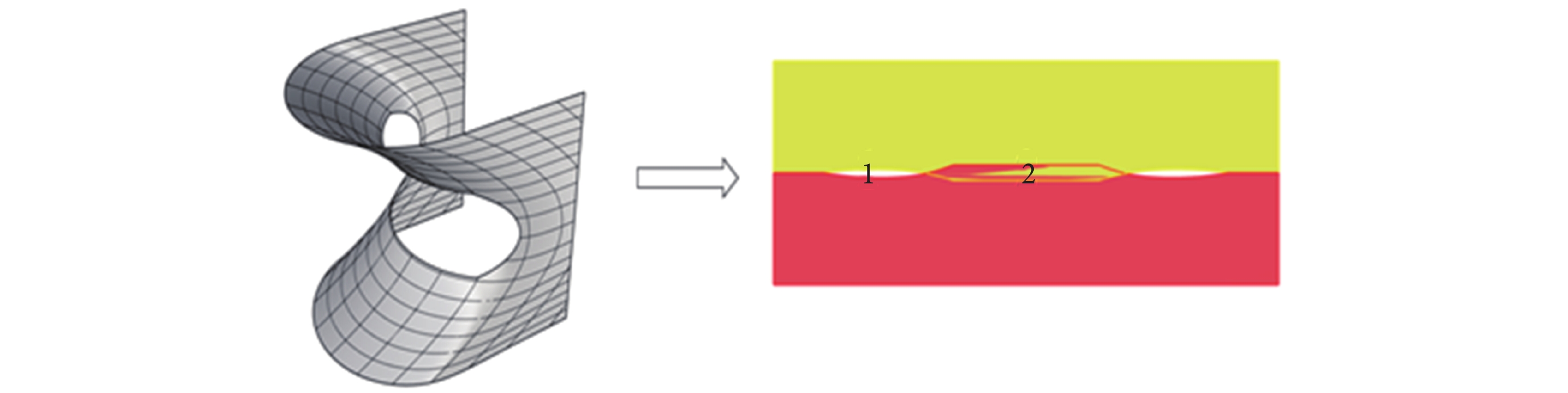

1.4.3 嘴角處曲面展平分析

人體頭頸部嘴角處的曲面類似于馬鞍面,在嘴唇閉合時,其曲面有重合區域。該曲面不僅包括頜面外部,還有一部分曲面位于口腔內部,利用上述方法來展平嘴角處的曲面并不適合,因此涉及到嘴角區域的曲面應將其轉化為符合嘴角張開時類似雙曲面的曲面,如圖4所示。

圖4

嘴角處曲面轉換及主曲率分析

Figure4.

Surface transformation and principal curvature analysis at mouth corner

圖4

嘴角處曲面轉換及主曲率分析

Figure4.

Surface transformation and principal curvature analysis at mouth corner

保持雙曲面邊界,將曲面沿l1方向拉伸,則l2方向的曲面會重疊。通過主曲率方向分析,可以獲得曲率最小處的區域,即彎曲程度最大處。從臨床角度出發,保證曲面邊界線,在曲面彎曲程度最大區域裁剪去除部分曲面,就能夠保證曲面在軟組織力學性能范圍內展開,如圖5所示。嘴角處曲面展開前的三維形態面積為475 mm2,展開后面積為436 mm2,面積變化率為–8.21%,圖示見附件5。

圖5

曲面裁剪后保持邊界條件展平過程

Figure5.

Flattening process of maintaining boundary conditions after surface trimming

圖5

曲面裁剪后保持邊界條件展平過程

Figure5.

Flattening process of maintaining boundary conditions after surface trimming

2 實驗方法

在基于數字化設計與制造技術的皮瓣設計方法中,怎樣保證術前制訂手術方案被正確實施是非常重要的問題。目前,已有許多學者將手術輔助工具的概念引入到外科手術中,幫助手術方案的精確實施[18-21]。本文以一例扁桃體腫瘤患者為對象,將數字化影像技術和借助手術輔助工具的思想引入到皮瓣精確修復頭頸面部軟組織缺損外科手術中,研究頭頸部大面積軟組織缺損皮瓣精確重建方法。臨床驗證病例為一名在浙江省人民醫院就診的患者,因“發現口咽腫物3月”入院,耳鼻咽喉內鏡示:扁桃體腫物;頸部增強CT示:患者口咽右側壁軟組織密度影,右側頸動脈鞘周圍增大淋巴結;活檢病理示:鱗狀細胞癌,中分化。切除腫瘤后施行游離皮瓣修復術,術后1個月CT復查。

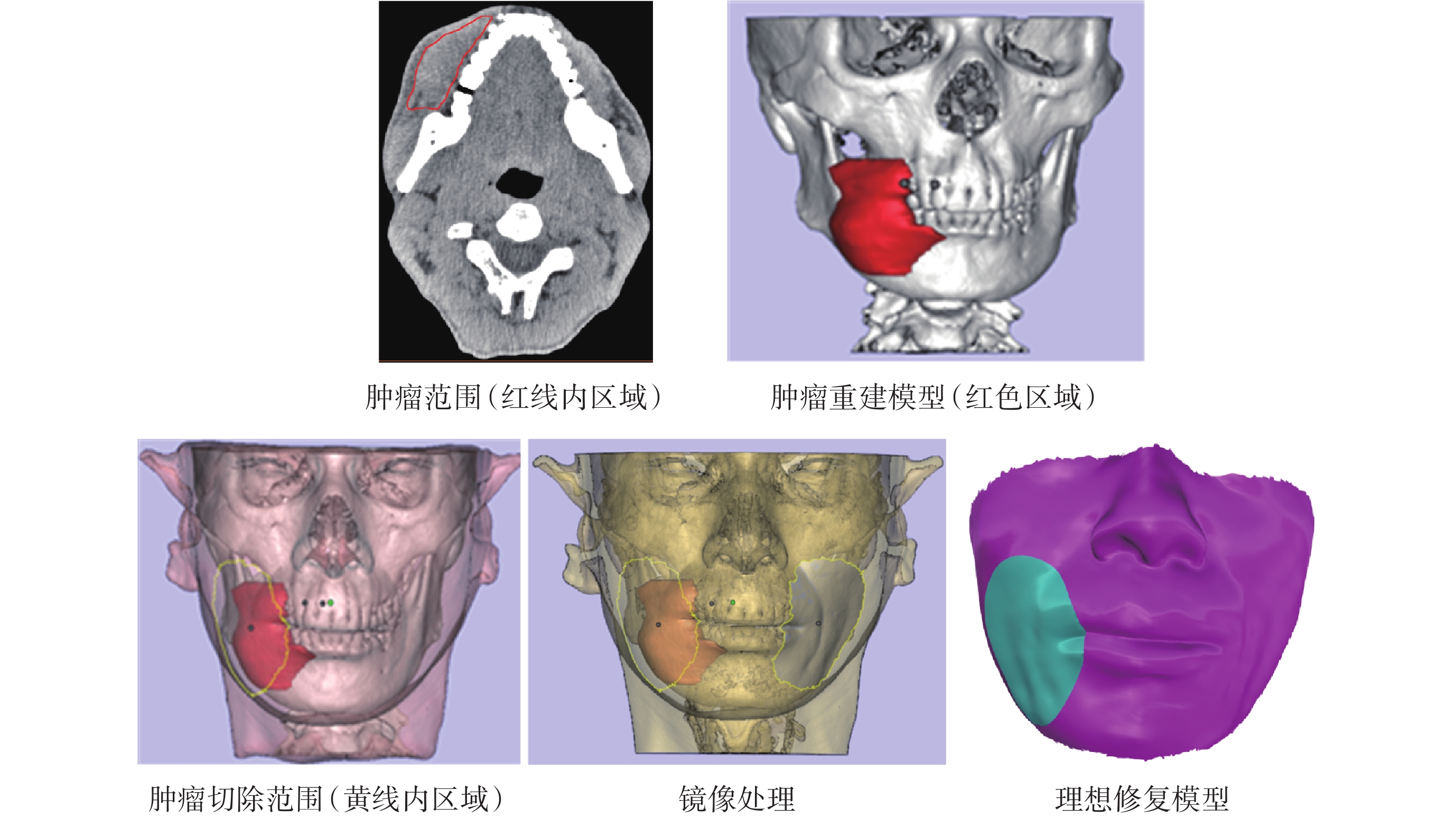

2.1 修復設計

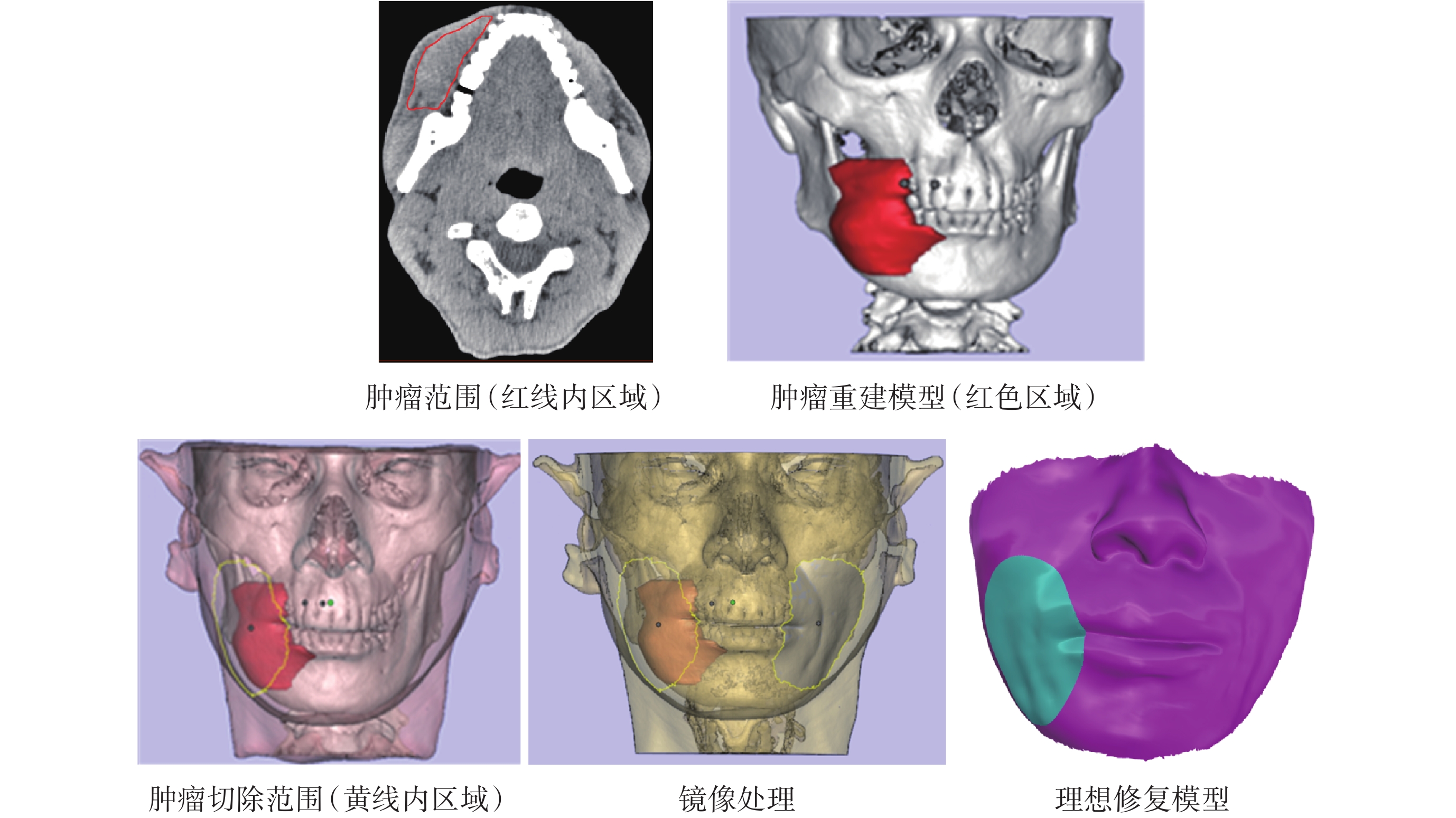

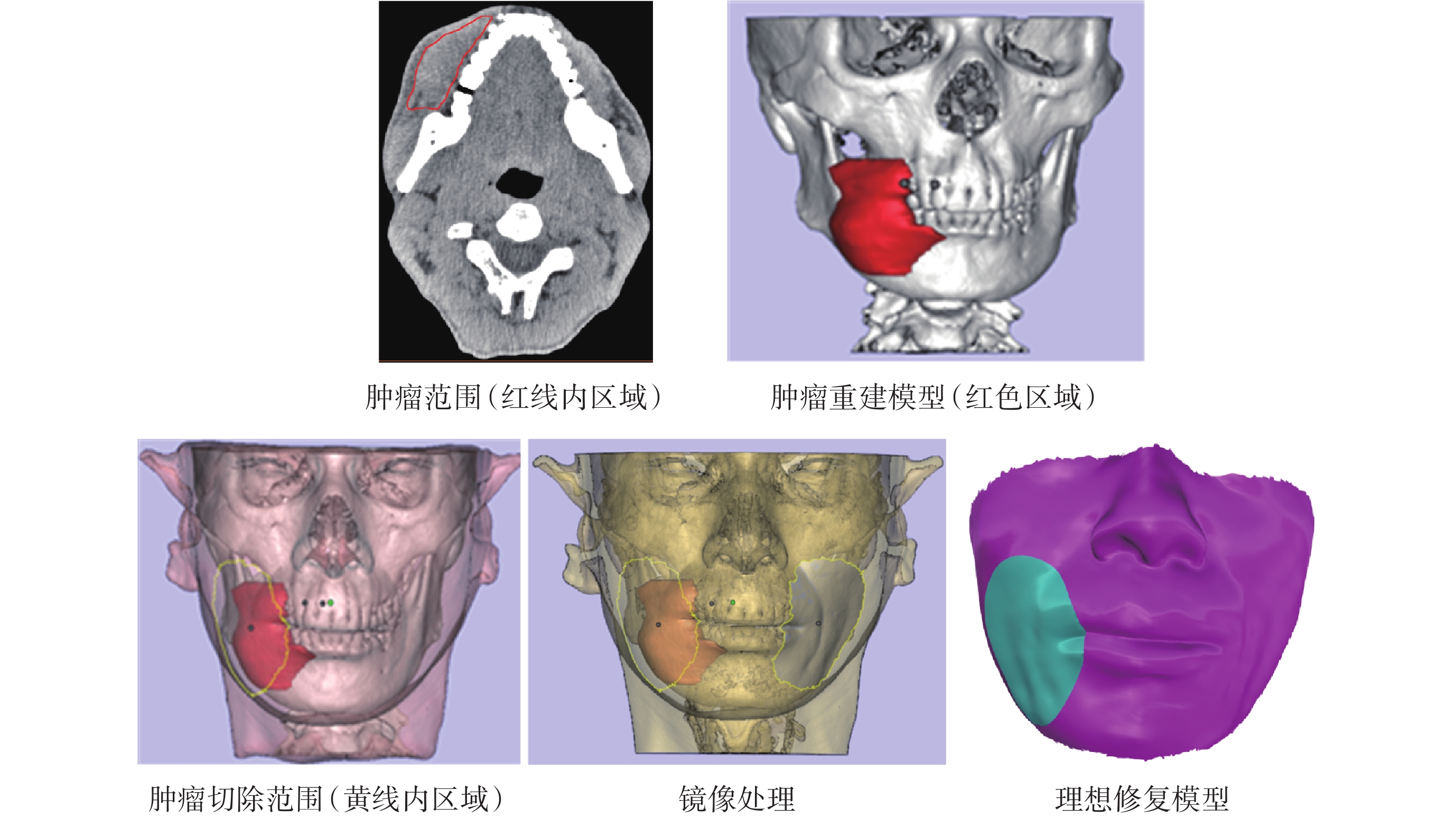

獲得患者的薄層(≤1 mm)CT數據,轉換成DICOM數據格式后導入Mimics軟件中,選擇病灶區域進行三維重建,再根據外科醫生意見,盡量保留健康軟組織,根據腫瘤邊界設定安全距離[22](一般取15 mm),規劃獲得皮膚表面的軟組織切除范圍。同時,較大的腫瘤塊會使得相應的皮膚表面區域變形,造成需切除的表面與要修復的缺損面在形狀和大小上不匹配。因此,為了盡可能地保證修復面的精確性,基于對稱鏡像以及曲面補孔技術,設計出病變區域切除后的缺損區域修復曲面,即構建出重建后理想的軟組織皮膚表面三維形態曲面,如圖6所示。

圖6

腫瘤模型、切除與修復設計模型

Figure6.

Tumor model, resection and repair design model

圖6

腫瘤模型、切除與修復設計模型

Figure6.

Tumor model, resection and repair design model

2.2 體外模擬

2.2.1 手術輔助工具設計

(1)軟組織切除導板設計:為了使術前設計的腫瘤切除方案能夠在臨床上精確實施,需要設計軟組織切除導板。利用提取重建的軟組織缺損面為基礎,選擇患者鼻翼部分進行定位,通過曲面加厚實現,如附件6所示。

(2)皮瓣獲取導板設計:為了將修復面的形狀特征轉移到皮瓣供區,保證術前數字化設計的皮瓣能夠應用到臨床手術中,使皮瓣移植修復更加精確,需要利用基于高斯曲率分析和主曲率方向分析的曲面分區和展開技術,得到修復后理想曲面的展開形狀,并在此基礎上設計出皮瓣獲取模板。將患者病灶區域的皮膚表面投影到選用的標準面部模型,參考前節標準模型的分區方法,將修復面分區,對應圖2中Ⅴ–Ⅵ區域,投影區域一部分處于高斯曲率分析可展區域,另一部分為不可展區域。針對不可展區域,取高斯曲率值為|0.03|,并按前節提出的曲面展平方法展平獲得近似二維面,展平后面積為1 883 mm2。將此二維面拉伸一定厚度(一般2 mm左右)成為實體,形成皮瓣獲取模板(如附件7所示),用于醫生實施臨床手術。

2.2.2 實驗模型制備

為驗證所提出的皮瓣精確獲取技術的有效性,利用三維打印技術制備出患者的面部模型、軟組織切除導板和皮瓣獲取導板,并以面部模型為模具,制備出面部硅膠模型。將軟組織切除導板在硅膠模型上標記出軟組織需要切除的范圍并切除,同時利用皮瓣獲取導板獲取硅膠皮瓣,在面部硅膠模型上模擬皮瓣移植修復軟組織缺損,如附件8所示。

為分析修復后硅膠模型的尺寸精度,利用EinScan-Pro掃描儀(SHINING 3D公司,中國)配合旋轉臺對噴涂顯影劑的硅膠模型進行掃描。待掃描結束后,將在軟件中自動生成的模型導入Geomagic軟件中;同時,導入預先通過鏡像處理獲得的理想修復模型(見圖6),將兩個模型配準后進行擬合分析誤差。

2.3 臨床驗證

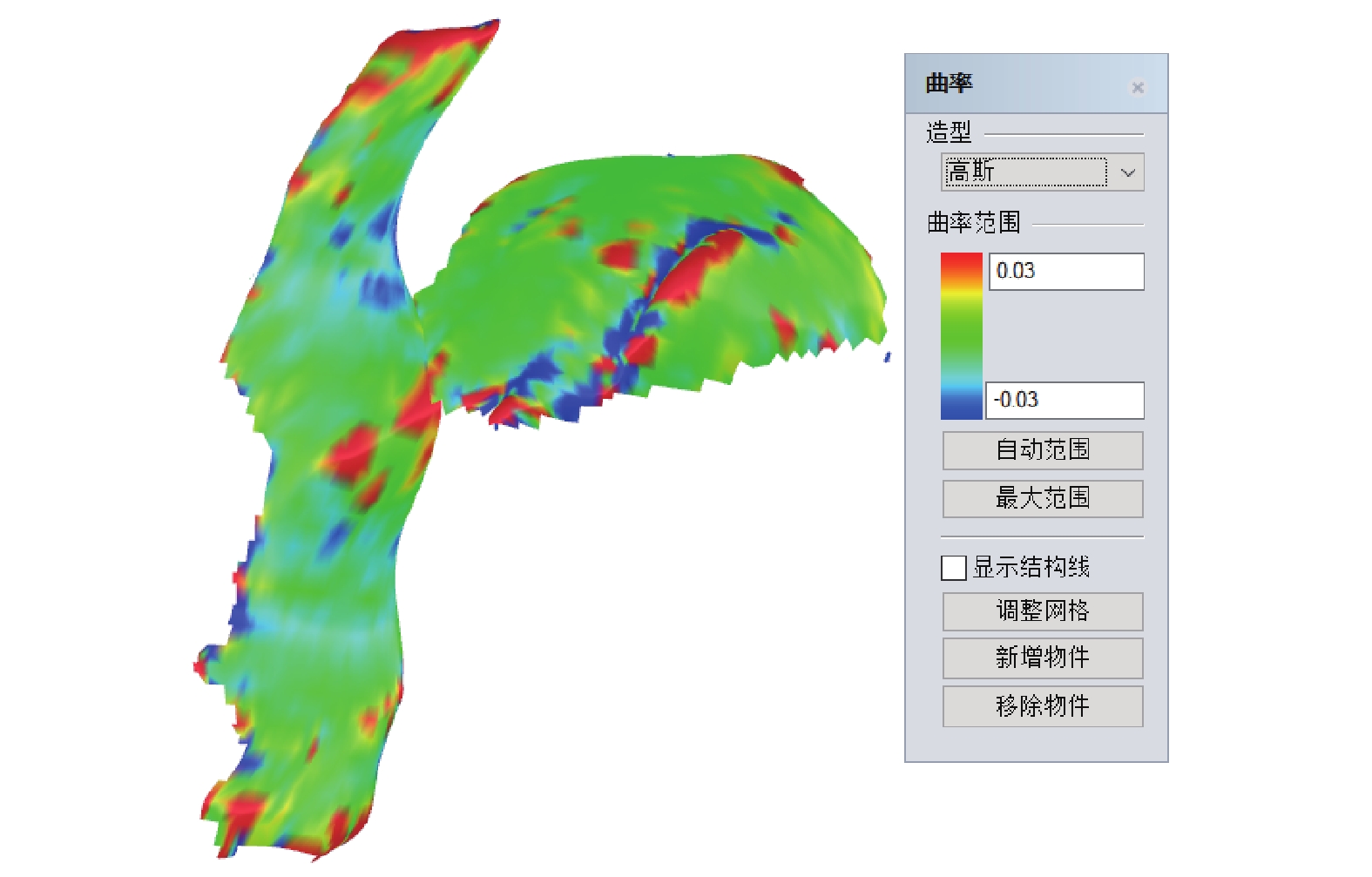

2.3.1 手術輔助工具設計

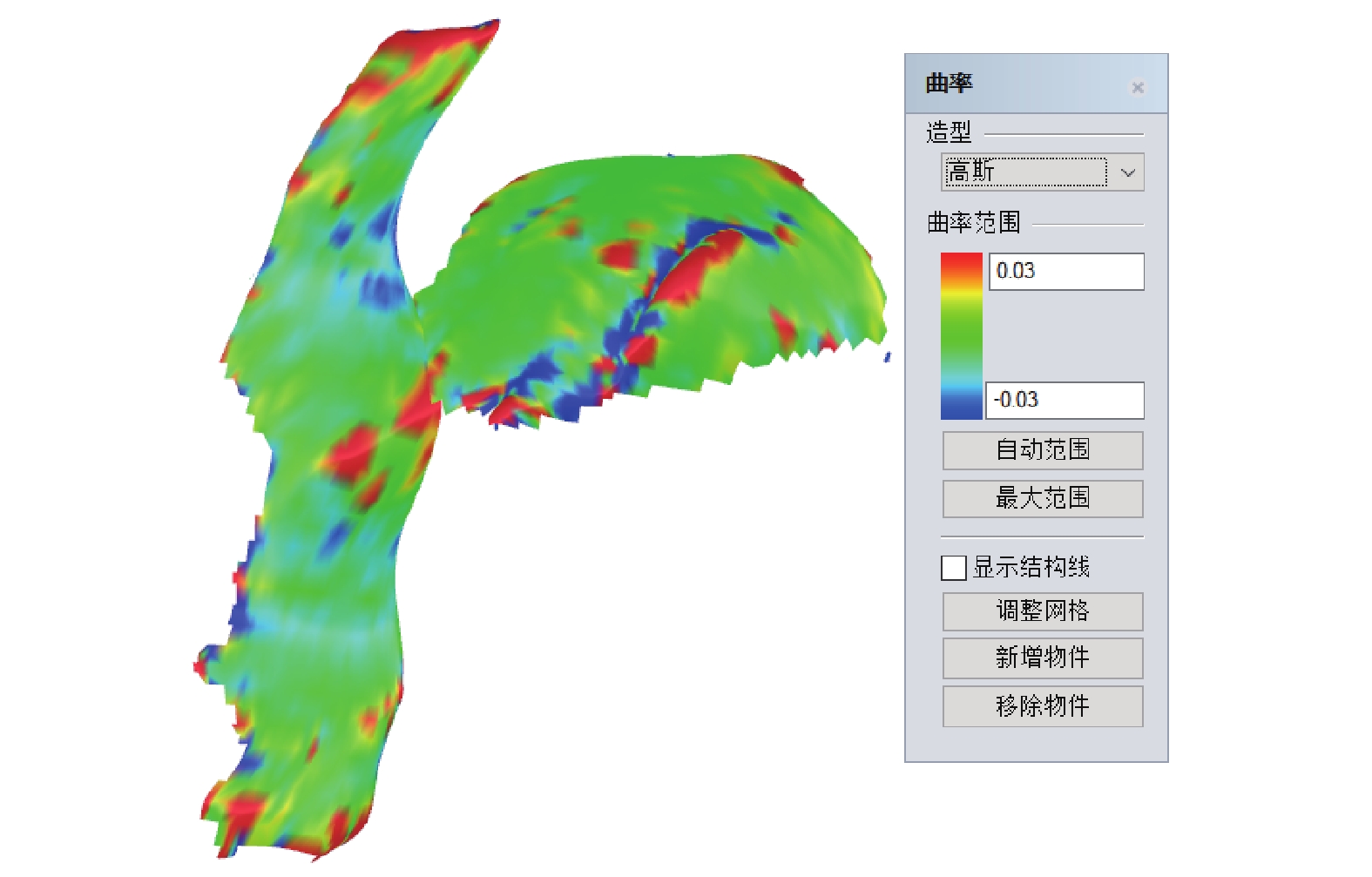

首先,將保存成STL格式的需切除皮膚的模型導入Geomagic軟件中,轉化成NURBS曲面后導入Rhino軟件;接著,將剩余的皮膚表面導入Rhino軟件并對其曲面進行高斯曲率分析,如圖7所示,可以發現腫瘤區域的皮膚表面變形較小,不需要重新設計修復面;然后,調整高斯曲率范圍,使其符合軟組織臨床處理的力學約束。結果發現該曲面存在小部分區域不可展,不影響整體展平后的大小,可直接將修復曲面展開成二維平面;最后拉伸2 mm成實體,得到皮瓣獲取導板。

圖7

切除皮膚面高斯曲率分析

Figure7.

Gaussian curvature analysis of resected skin surface

圖7

切除皮膚面高斯曲率分析

Figure7.

Gaussian curvature analysis of resected skin surface

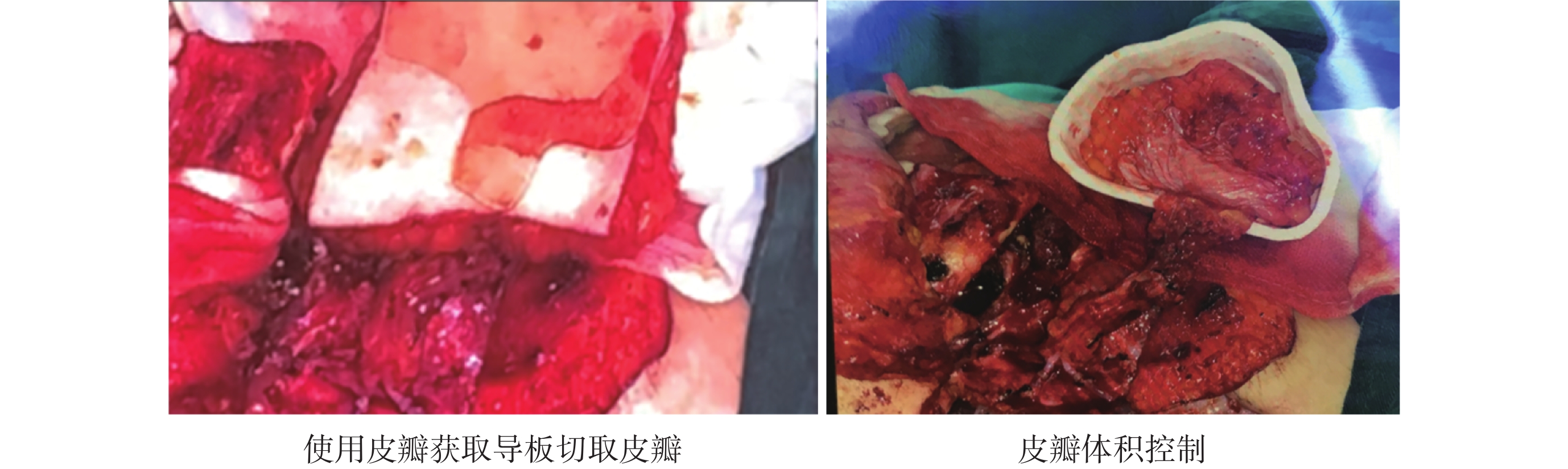

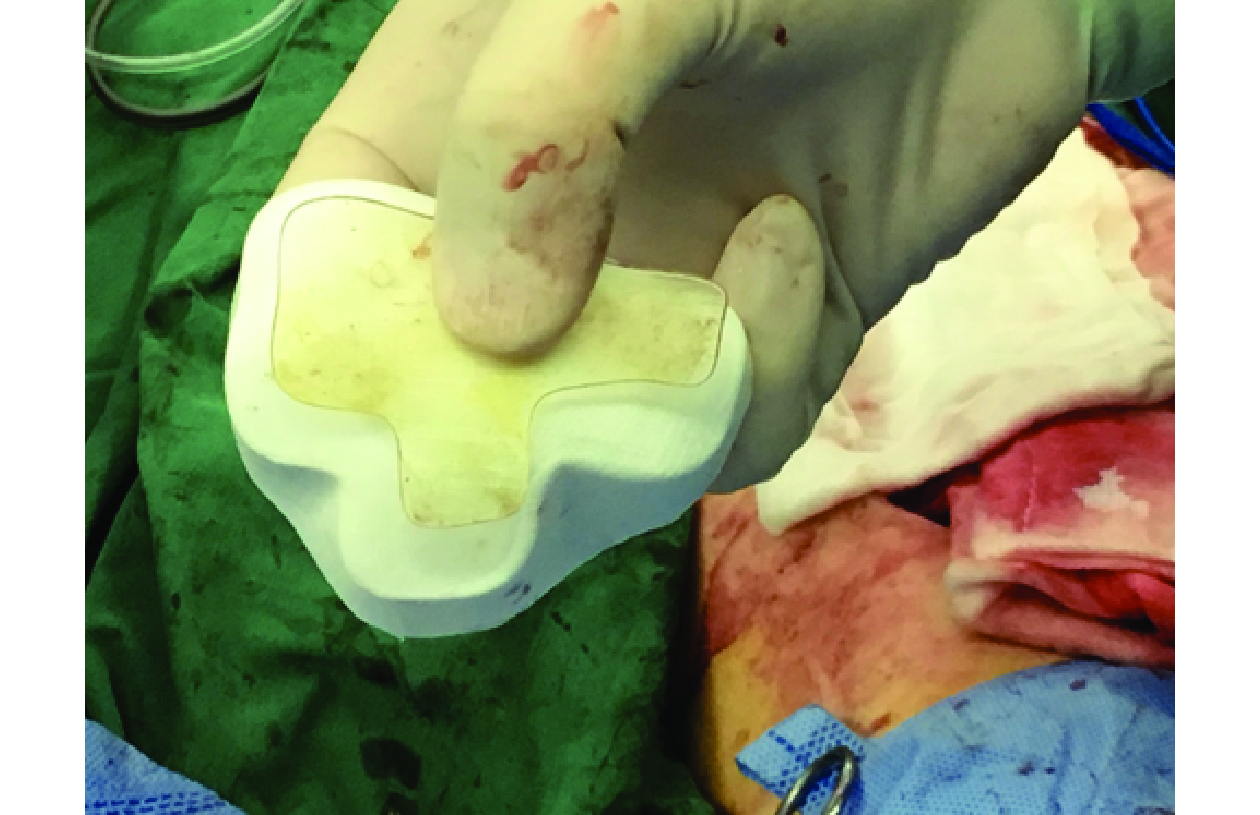

將展平后的二維平面和修復面調整到統一垂直位置,即從垂直方向看,二維平面基本覆蓋修復面。同理,按照前節所述將平面向修復面彎曲一定程度獲得皮瓣體積控制容器的底面,隨后以底面邊緣為基底,獲得開口略大于底面的側面,將整體向外拉伸2 mm得到皮瓣體積控制器,如附件9所示。分別使用SLA 3D打印機和FDM 3D打印機并分別以FHD 720和PLA為材料制備得到皮瓣獲取導板和皮瓣體積控制器,如圖8所示。

圖8

皮瓣獲取導板及皮瓣體積控制器

Figure8.

Flap cutting template and flap volume controller

圖8

皮瓣獲取導板及皮瓣體積控制器

Figure8.

Flap cutting template and flap volume controller

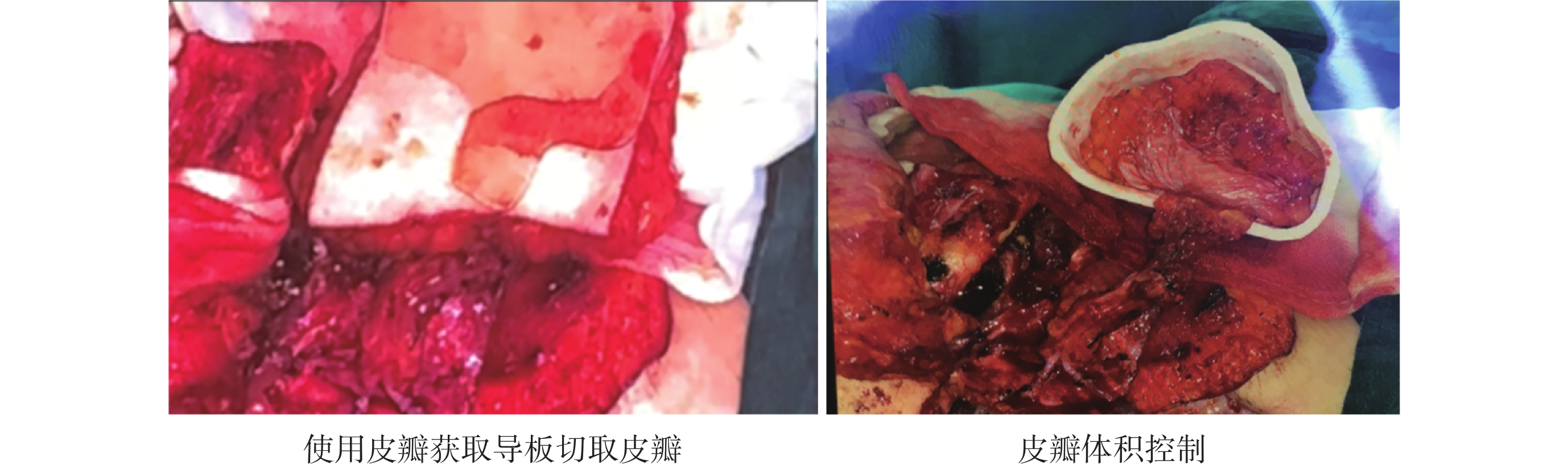

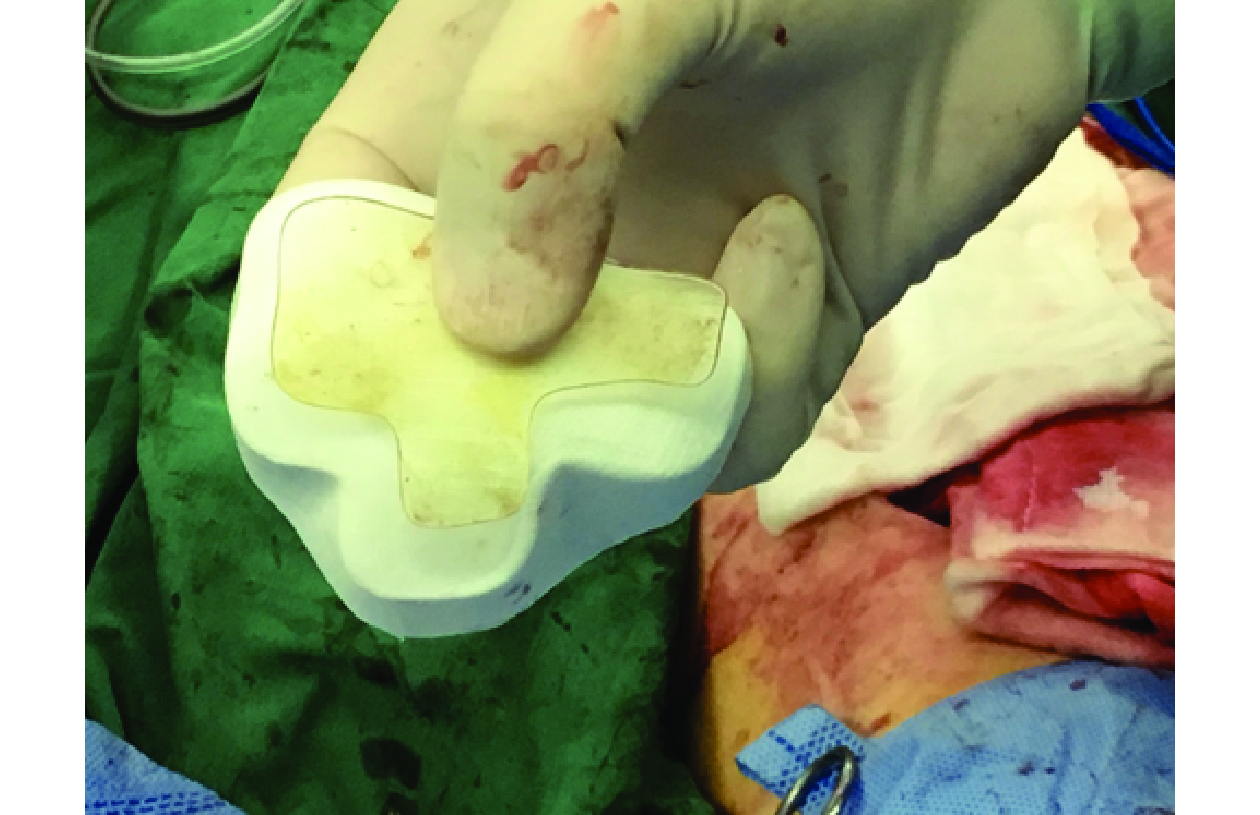

2.3.2 臨床手術

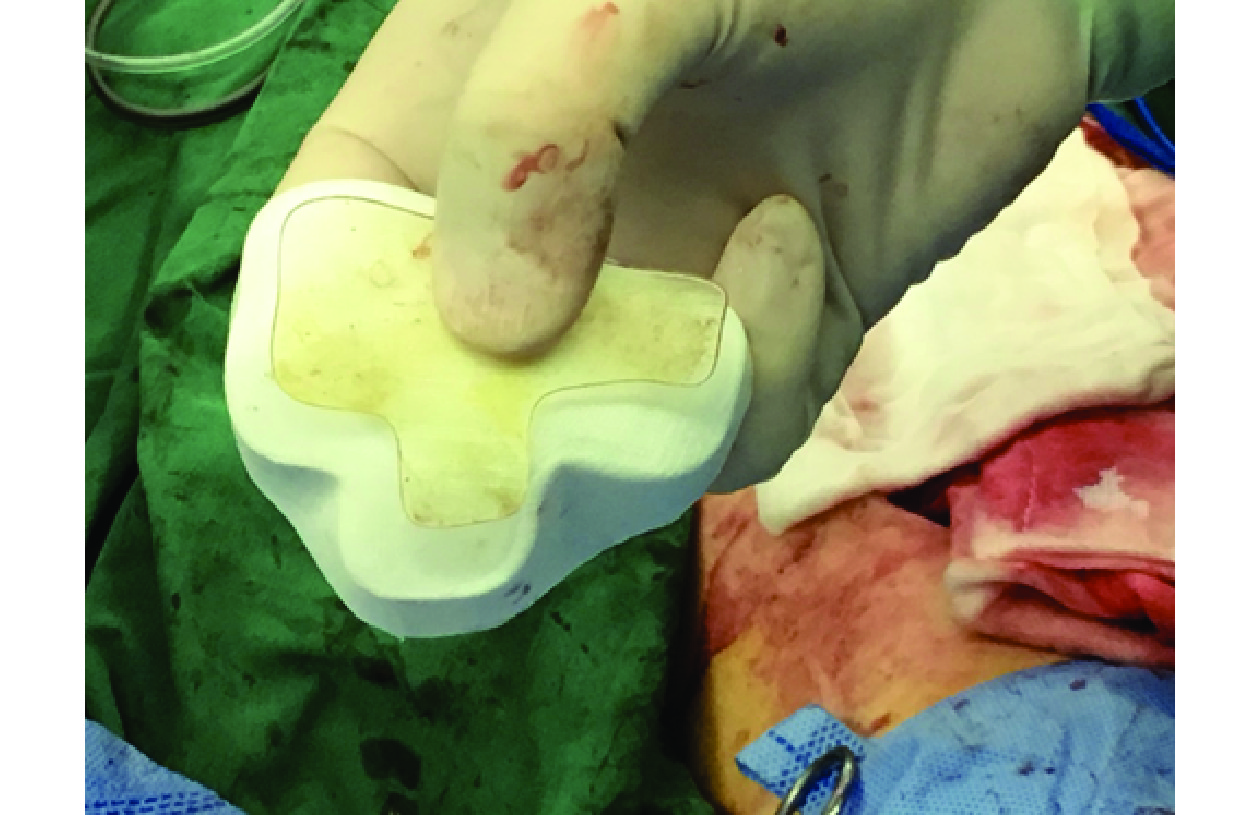

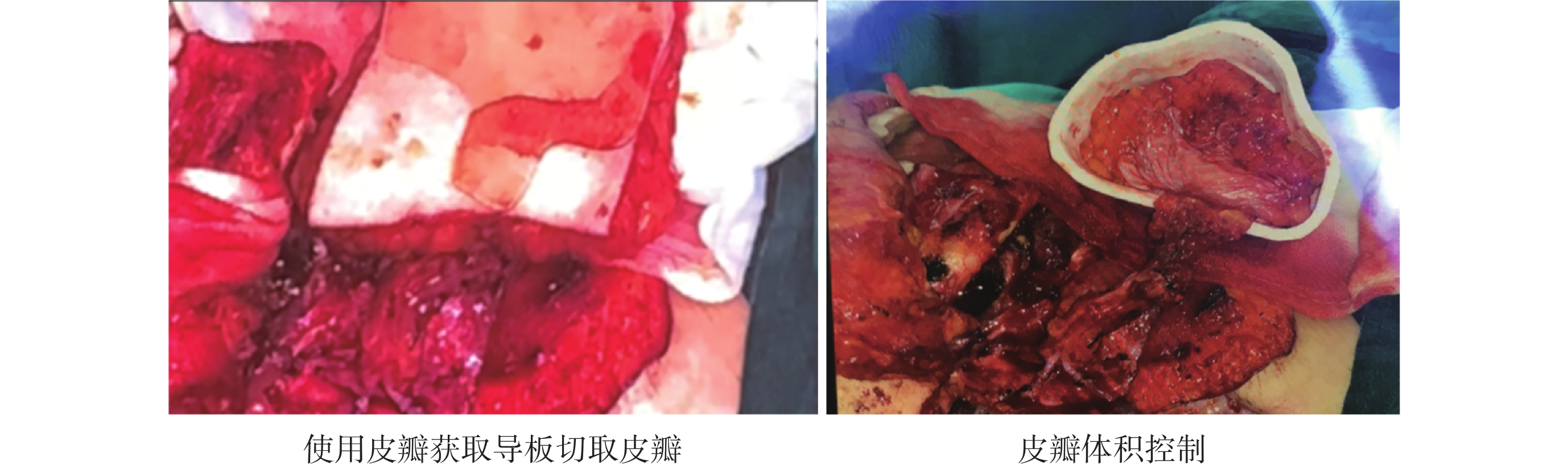

皮瓣修復軟組織缺損手術由兩組醫護人員同時進行。患者麻醉后,一組外科醫生完成右頸部Ⅰ–Ⅴ區及右頸部Ⅰ–Ⅲ區淋巴結清掃,再處理原發灶,術中根據術前重建腫瘤三維模型和鄰近組織解剖結構信息,選擇合適的手術進路,沿術前設計的安全邊界完整切除腫瘤。另一組外科醫生同時制備左股前外側皮瓣:沿左大腿作縱行切口,尋找皮瓣穿支血管皮瓣穿支,在皮膚上以皮瓣血管穿支為中心,把皮瓣獲取導板貼合皮膚(見圖9左),其邊緣范圍即為需要切取的皮瓣表面大小,然后逆行解剖游離旋股后動脈降支及伴行靜脈,沿軟組織導板標定范圍切取皮瓣,斷蒂,抗凝液沖洗。接著將切取的皮瓣放置于預設打印好的容積控制器(見圖9右)中,根據容器內壁標記的控制線可以判斷切取的皮瓣體積大小符合預先設計的皮瓣量。在獲得符合預先設計大小的皮瓣后,將游離皮瓣置于頸部,吻合血管(旋股后動脈降支與右側甲狀腺上動脈吻合,兩支伴行靜脈分別與右側面靜脈及甲狀腺上靜脈吻合),檢查血流通暢,皮緣血供良好,將皮瓣縫合于口咽部術腔。

圖9

皮瓣修復軟組織缺損手術

Figure9.

Surgery for repairing soft tissue defects with skin flaps

圖9

皮瓣修復軟組織缺損手術

Figure9.

Surgery for repairing soft tissue defects with skin flaps

3 結果與討論

3.1 結果對比

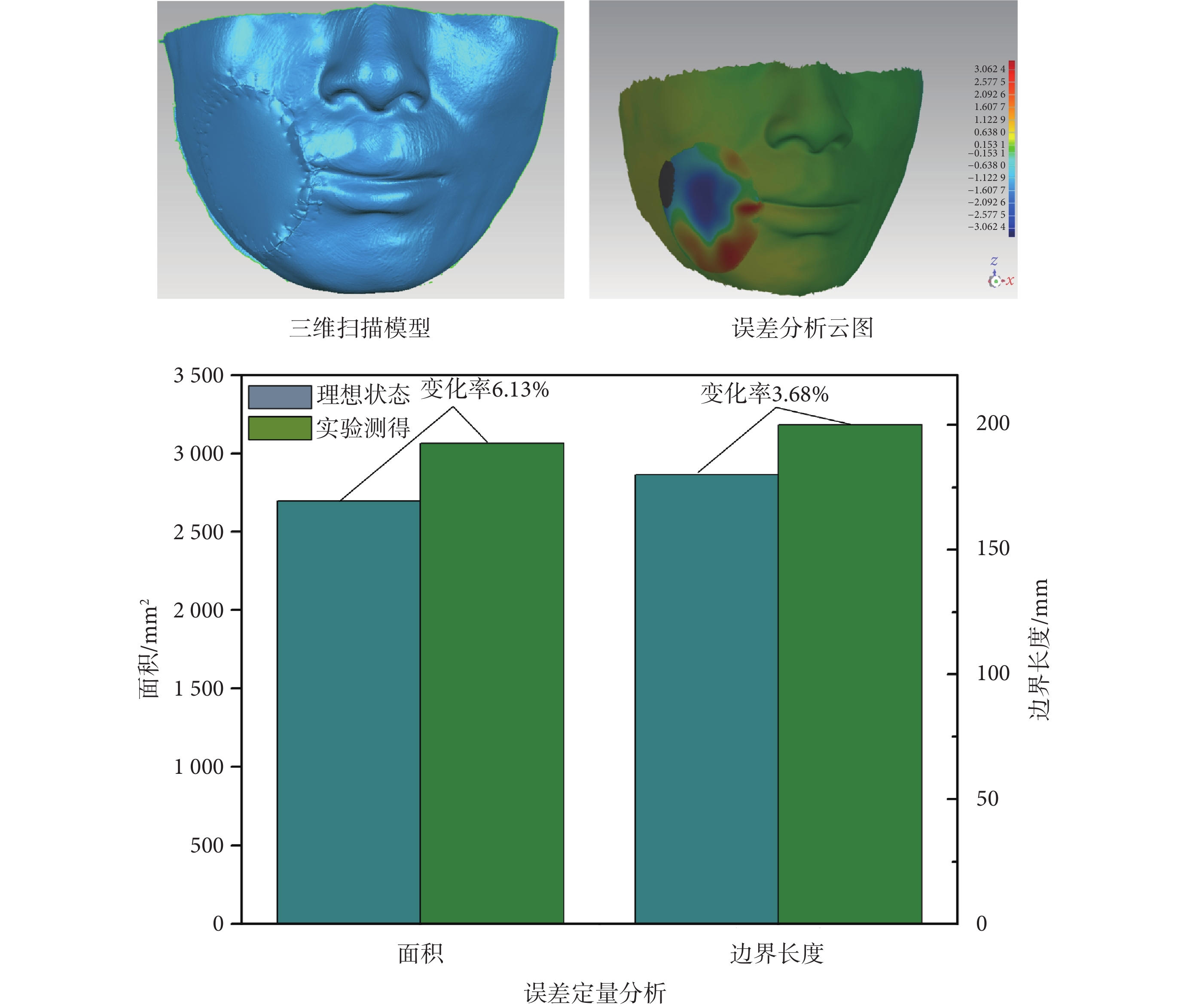

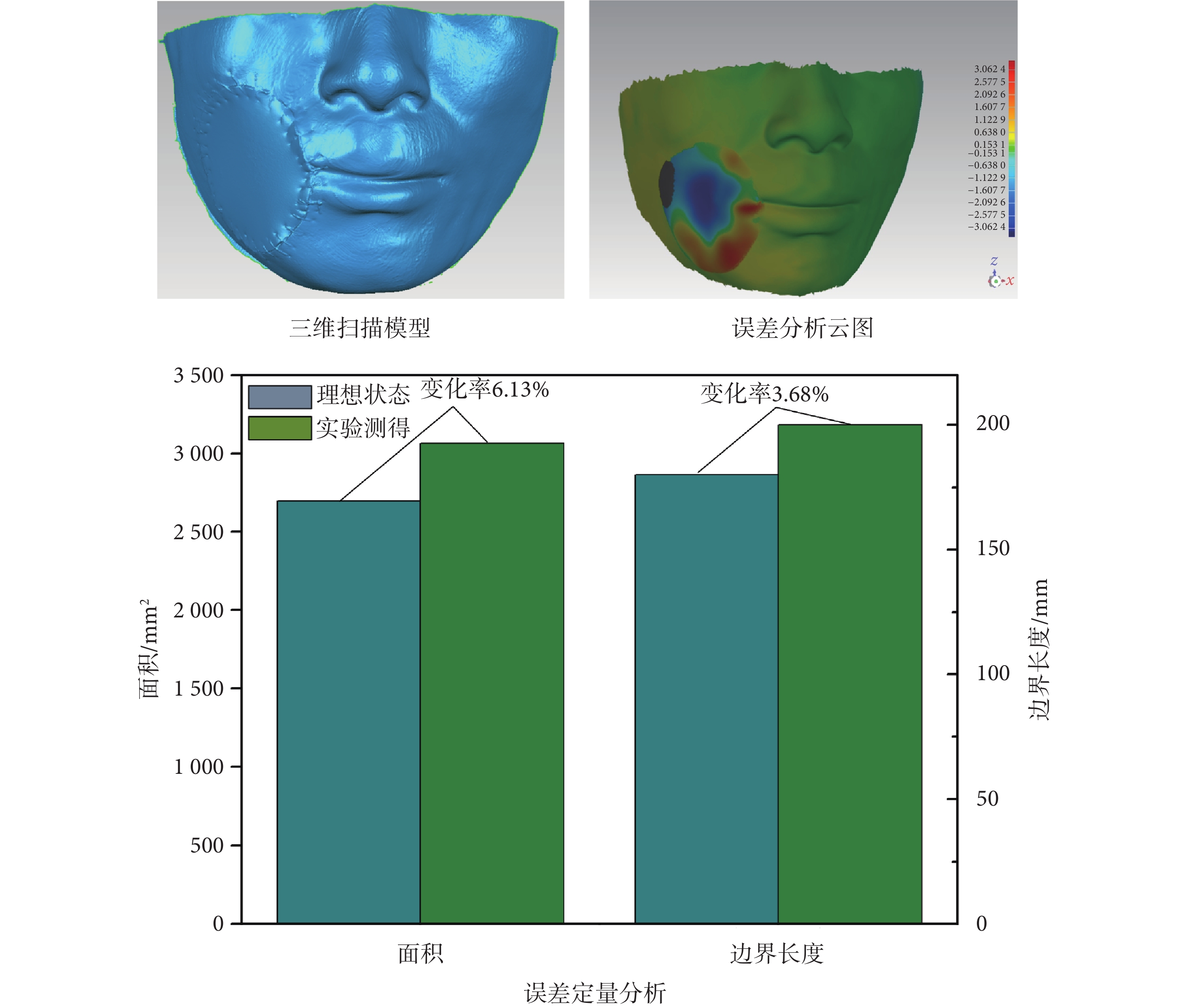

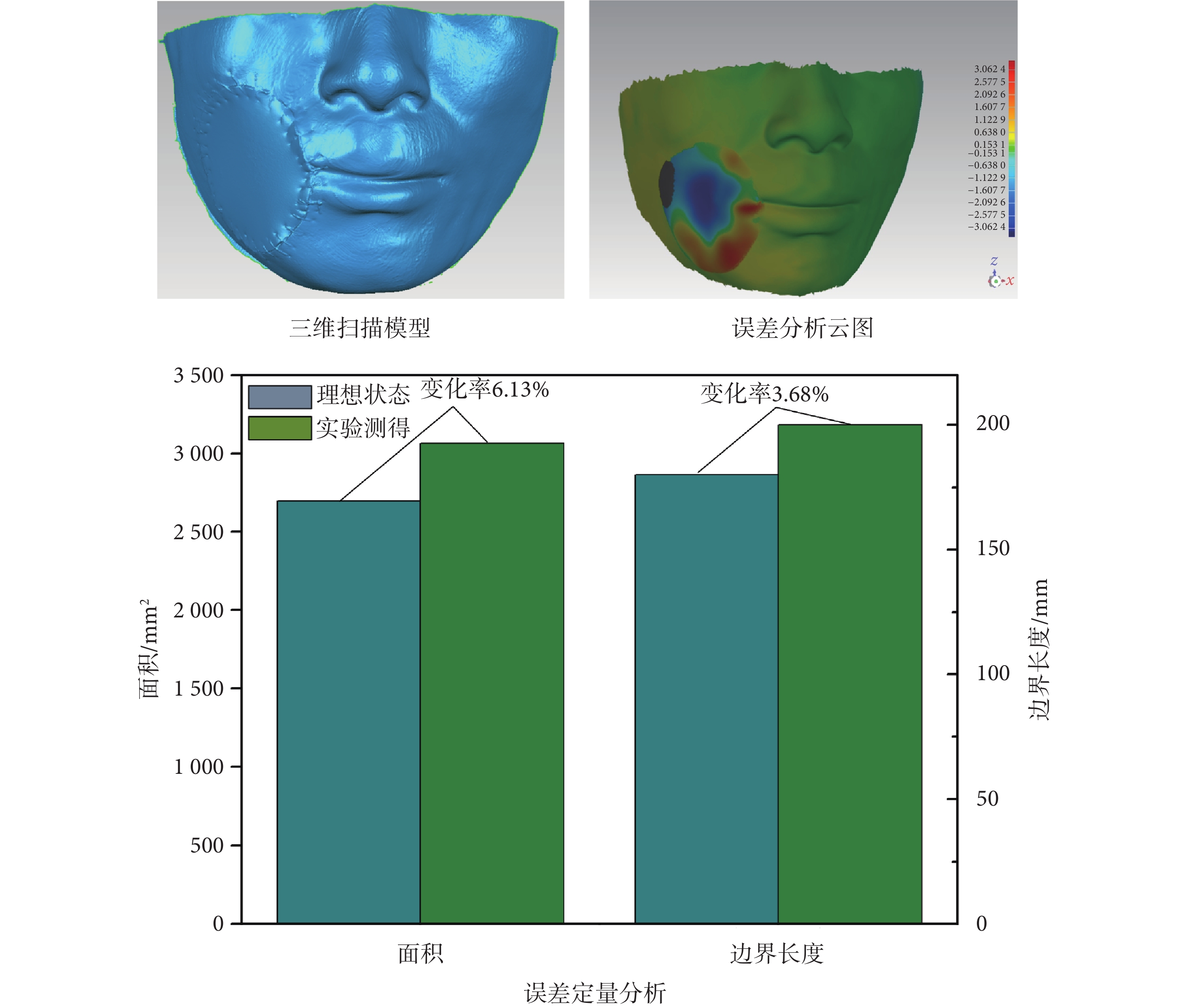

通過三維掃描技術獲得修復后的頭頸部點云數據并轉換成STL模型,將該模型與圖6中的理想修復模型在Geomagic軟件中進行對比。

缺損區的皮膚表面大小和邊界與所取皮瓣相近,能夠較好地匹配縫合。在缺損區縫合邊緣處因為張力的存在會有部分區域抬升和下陷現象,且邊界和面積大小有所增大。在缺損區中心區域,因為所取的皮瓣表面為平面,導致修復后該區域曲面彎曲程度較小,相比于理想模型的相同區域會稍有下陷。圖10中的修復方案與術后結果對比分析云圖表明,理想曲面與術后實際曲面的誤差在–2~3 mm之間,皮瓣面積誤差率為6.13%,邊界長度誤差率為3.68%,精度滿足臨床需求。

圖10

實驗模型與理想模型比較

Figure10.

Comparison between experimental model and ideal model

圖10

實驗模型與理想模型比較

Figure10.

Comparison between experimental model and ideal model

術后患者皮瓣狀態良好,未見局部壞死,咬合關系正常,開口度正常。術后1個月CT復查提示ALT皮瓣與周圍組織愈合良好,未見腫瘤殘留(見附件10),患者術后外觀與術前未見明顯外形改變,咀嚼及吞咽功能良好,言語正常。

3.2 討論

由于頭頸部腫瘤發病部位和頭頸部功能的特殊性,腫瘤手術切除后不僅會產生不同程度的缺損,而且嚴重影響外貌和功能。同時,又因頭頸部曲面十分復雜,在利用皮瓣修復軟組織缺損時,需要盡量減少供區的缺損與損傷[23-24]。而皮瓣大小和邊界,以及修復時的形狀過度依賴于醫生的臨床經驗,導致修復后的美學效果往往不盡如人意[25-26]。此外,數字化在皮瓣設計上的運用主要集中在穿支血管的定位上[14-16]。Bao等[18]通過使用一系列手術導板(包括截頜骨導板、截腓骨導板、塑型導板)重建下頜骨缺損,術后實際腓骨位置與計劃位置偏差在–3.3~3.3 mm之間,與本研究的誤差接近。在重建算法方面,Patel等[27]開發了一種以缺損為導向的頭頸部缺損重建算法,對最常見的缺損進行特征描述和分組并提供理想的重建方案,使用股前外側皮瓣重建舌咽缺損,隨訪照片顯示術后肌肉體積有所減少,遺憾的是未進行定量分析。2020年Koumoullis等[28]也提出將三維缺損轉換成二維平面的觀點,從而準確勾勒出皮瓣的輪廓,并宣稱完成了第一例關于頭頸部軟組織數字化重建的病例,術后三周評估顯示術區恢復良好,但同樣未進行定量研究。針對這些問題,本研究提出頭頸部曲面曲率分析和特征提取的方法,探究皮瓣在修復面部缺損時表面形態的特征變化,并在標準頭頸部模型上按曲面可展性對其進行分區,形成頭頸部曲面的分區方案。該方案能在具體病例的術前皮瓣設計中給予外科醫生和工程師精確指導,快速精準地設計出個性化的手術輔助工具包括腫瘤切除導板和皮瓣獲取導板,輔助手術精準實施,實現皮瓣在頭頸部大面積軟組織缺損修復重建中良好的功能和美學效果。

曲面的橢圓面處高斯曲率較高,展開成二維形態后面積擴大,皮瓣移植縫合時皮下軟組織會擠壓;雙曲面處高斯曲率較低,展開成二維形態后會導致部分面重疊,皮瓣移植縫合時皮下軟組織會擴開。鑒于此,在利用皮瓣修復軟組織缺損時,建議先縫合原軟組織缺損表面的橢圓面部分,后縫合雙曲面部分。對要修復的軟組織缺損表面曲面進行高斯曲率分析,并根據分析結果可在橢圓點和雙曲點位置分別用▲和■標記。帶標記的三維曲面模型展開成二維平面后,標記也將顯示在展平面上,如此可保證制備的皮瓣獲取導板也有符號標記,用于指導外科醫生在手術時縫合皮瓣的先后順序。

本研究還存在一定的局限性:體外模擬實驗驗證中采用的硅膠材料與人體軟組織還存在一定的差距,導致實驗存在不可避免的誤差。同時,在臨床上皮下組織隨著時間推移會消失融合一部分[29],這是實驗中無法模擬的。此外,對于人體頭頸部軟組織在保持活性情況下的可拉伸或收縮范圍沒有標準數值,因此該方法需結合醫生的臨床經驗和意見。未來將會綜合考慮各種因素對皮膚表面形狀的影響,并在臨床上推廣應用。

4 結論

基于曲面曲率分析和曲面特征提取等方法對頭頸部按可展性進行分區,能夠在術前快速、精確地設計出因腫瘤切除導致大面積軟組織缺損而需要皮瓣移植修復的手術輔助工具,幫助醫生精準地規劃出腫瘤切除時頭頸部皮膚上的手術進路和獲取相應大小的修復皮瓣,降低對醫生經驗依賴的同時可提高手術的效率及方案的標準化程度,實現頭頸部軟組織精確修復,大幅提升患者術后恢復的美學與功能效果。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:陳超、劉云峰、程康杰主要負責數據收集、實驗設計與論文撰寫,姜獻峰主要負責理論分析與實驗設計、驗證指導,徐加杰、鄭傳銘、葛明華主要負責提供臨床軟組織皮瓣修復需求分析與臨床手術,劉云峰、程康杰主要負責論文審閱修訂及主持項目。

倫理聲明:本研究通過了浙江省人民醫院醫學倫理委員會的審批[審批號:2019KY122]。

本文附件見本刊網站的電子版本(biomedeng.cn)。

0 引言

據國際癌癥研究中心(International Agency for Research on Cancer,IARC)發布的GLOBOCAN 2020統計數據顯示[1]:全球頭頸部腫瘤全年新發病例1 146 581例,約占人體全身惡性腫瘤的5.9%,已成為世界第六大常見腫瘤。由于頭頸部解剖結構及功能的特殊性,腫瘤手術切除后不僅會產生不同程度的組織缺損,而且會嚴重影響患者的外貌和生存質量[2-5]。目前臨床上對于小范圍的軟組織缺損,局部皮瓣修復可以提供令人較為滿意的美學和功能效果;但對于頭頸部較大的軟組織缺損,其主要難點在于切除邊界不清晰與切除的軟組織皮膚表面太復雜,以至于制取的皮瓣與軟組織缺損區域在吻合度方面存在較大偏差,術后效果未能盡如人意[6-9]。因此,如何針對不同患者在術前規劃皮瓣的位置、大小、幾何形狀以及周圍血管組織之間的空間解剖關系,準確地定量分析出所制取皮瓣的大小,對頭頸部軟組織缺損重建修復方案具有非常重要的意義[10-11]。

近年來,數字化技術在醫學領域的發展和應用中取得了顯著成果,如采用數字化技術在術前設計虛擬皮瓣以輔助指導臨床手術操作[12-13]。Bosc等[14]通過使用增強現實(augmented reality,AR)眼鏡對放置在皮膚表面的跟蹤器進行識別,獲得血管等解剖結構的定位,從而實現皮瓣精準制取。Michael等[15]結合醫學影像軟件和三維打印技術制備得到血管穿孔導板,術前推斷穿支血管相對位置輔助皮瓣設計。Shen等[16]報道了一種旋股外側動脈系統穿支皮瓣的術前規劃算法,有助于選擇帶有最佳質量的穿支血管及皮瓣。上述數字化技術在皮瓣設計方面的研究主要集中在穿支血管的定位上,對皮瓣精確適應于缺損區等關鍵問題還缺乏深入研究。頭頸部曲面復雜,在利用皮瓣修復軟組織缺損時,相當于簡單地將二維平面(皮瓣供區皮膚表面)轉化為復雜的空間曲面(缺損區所需修復形狀)。因此,上述數字化皮瓣設計方法并不能將修復區表面的復雜三維形狀特征轉移到臨床上所要切取的近似二維平面的皮瓣上。

針對上述問題,本文以志愿者正常頭頸部為例,利用醫學圖像處理、三維重建及逆向工程等技術重建標準頭頸部模型,分析頭頸部曲面各區域的可展性。針對頭頸部不可展區域構建不可展曲面展平方法,研究頭頸部大面積軟組織缺損皮瓣精確重建方法,設計并制備出手術輔助工具進行體外模擬實驗,保證方案在臨床手術中得到精確實施。

1 頭頸部曲面特征分析與展開方法

1.1 數據來源

本研究采用的受試者計算機斷層掃描(computed tomography,CT)圖像數據均從浙江省人民醫院獲得,包括一名健康成年志愿者和三名頭頸部腫瘤患者,由院內倫理委員會審批通過,受試者均簽署了知情同意書。

1.2 標準頭頸部曲面重建

依據志愿者的CT圖像數據構建標準頭頸部曲面模型。首先,將所得包含頭頸部醫學數字成像和通信(digital imaging and communications in medicine,DICOM)格式的CT數據導入醫學圖像處理軟件Mimics(V17.0,Materialise公司,比利時),設定CT圖像灰度值(HU閾值),選取感興趣區域,使用區域增長進行分離和生成頭頸部掩膜,通過生成三維模型以重建頭頸部三角形網格(stereolithography,STL)模型;其次,將得到的模型導入逆向工程軟件Geomagic(V12,3D System公司,美國),提取頭頸部表面區域,利用精確曲面構建四邊域非均勻有理B樣條(non-uniform rational b-spline,NURBS)曲面,如附件1所示,線框內曲面為選取的頭頸部曲面。

1.3 頭頸部曲面高斯曲率分析

高斯曲率是曲面中最重要的內蘊幾何量,反映曲面的一般彎曲程度。高斯曲率K的計算公式如下:

|

其中E、F、G為曲面第一基本形式的量;L、M、N為曲面第二基本形式的量[17]。

對于可展曲面r(u,v),有: ,

, ,即

,即 。

。

施行軟組織缺損修復時,所選皮瓣供區表面較為平坦,這些區域表面的高斯曲率近似為0,其曲面為近似可展曲面;而頭頸部軟組織缺損區的理想修復面的高斯曲率不為常值,即包含不可展曲面。利用皮瓣修復頭頸部軟組織缺損時,為了保證修復后皮瓣的形狀特征和曲率與理想修復面相近,需要將理想修復表面經過一定的幾何處理,使得展開后的曲面高斯曲率接近皮瓣供區的高斯曲率。因此,為了能夠更精準地設計皮瓣,有必要對人體頭頸部曲面進行高斯曲率分析。

通過3D造型軟件Rhino(V5,Robert McNeil & Associates for Windows公司,美國)對頭頸部NURBS曲面進行高斯曲率分析。同時,考慮到人體的軟組織具有一定的力學性能,在一定力的施加下變形不影響其活性,汲取醫生臨床上對于皮瓣伸縮范圍的參考意見,適當調整高斯曲率值,判定得到可以直接展平成二維平面的曲面區域,分析結果如圖1所示。

圖1

頭頸部曲面高斯曲率分析

圖1

頭頸部曲面高斯曲率分析

綠色區域代表拋物面高斯曲率為零,即可展曲面;紅色區域代表橢圓面,高斯曲率為正;藍色區域代表雙曲面,高斯曲率為負

Figure1. Gaussian curvature analysis of the head and neck surfacethe green area represents a paraboloid with zero Gaussian curvature, which can be used to develop the surface; the red area represents an elliptical surface, and Gaussian curvature is positive; and the blue area represents a hyperbolic surface, and Gaussian curvature is negative

1.4 頭頸部曲面主曲率分析

1.4.1 主曲率方向修正方法

高斯曲率與主曲率關系式為:

|

其中,K為高斯曲率,k1為最大主曲率,k2為最小主曲率。

如式(2)所示,最大主曲率與最小主曲率的乘積即為高斯曲率,當公式右邊有一項或二者均為0時,高斯曲率為0。通過調整最大或最小主曲率的值,使之接近于0,則高斯曲率也偏向于0,進而曲面能夠成為可展曲面。

為了進一步研究頭頸部曲面的可展性,對頭頸部曲面進行主曲率分析。主曲率和主曲率方向計算如下,設λ是曲面p(u,v)點的主曲率,則滿足:

|

即:

|

有:

|

消去式(4)中λ,有主曲率方向方程:

|

其中du、dv為主曲率方向。

通過Rhino軟件在NURBS曲面上生成若干橫豎規則點,將每一個點的最大、最小主曲率方向分析并顯示,如附件2修正前所示,其中黃色箭頭代表最大主曲率k1,藍色箭頭代表最小主曲率k2。由于頭頸部曲面的復雜性,導致某些點的主曲率方向散亂,因此有必要對主曲率的方向圖進行修正。修正流程如下:

(1)選擇主曲率方向混亂點njk及周圍4個點nj?1k,nj+1k,njk-1,njk+1;

(2)建立頭頸面部曲面在點njk處的切平面α,以點njk為原點,最大主曲率方向為x軸走向,最小主曲率方向為y軸走向,建立在平面α的直角坐標系;

(3)分別計算點nj-1k、nj+1k、njk-1、njk+1最大、最小主曲率方向與切平面α的夾角 、

、 、

、 、

、 ,并根據夾角計算出相對應點在頭頸部的主曲率方向在切平面α的分向量

,并根據夾角計算出相對應點在頭頸部的主曲率方向在切平面α的分向量 、

、 、

、 、

、 ,其中θ和l的上標代表第幾個點,下標1代表最大主曲率,下標2代表最小主曲率;

,其中θ和l的上標代表第幾個點,下標1代表最大主曲率,下標2代表最小主曲率;

(4)計算各分向量與坐標系x軸的夾角 、

、 、

、 、

、 ,分別取最大主曲率分向量與x軸夾角的平均值

,分別取最大主曲率分向量與x軸夾角的平均值 和最小主曲率分向量與x軸夾角的平均值

和最小主曲率分向量與x軸夾角的平均值 作為點njk在頭頸部修正后的最大主曲率方向和最小主曲率方向,最終得到修正后的不可展曲面主曲率方向,如附件2修正后所示。

作為點njk在頭頸部修正后的最大主曲率方向和最小主曲率方向,最終得到修正后的不可展曲面主曲率方向,如附件2修正后所示。

1.4.2 頭頸部曲面展平分析

選取一局部曲面,將該曲面沿著k1或k2方向拉伸,使k1或k2的值減小且接近于0,則曲面的高斯曲率趨于0,曲面達到可展,如附件3所示。對剩余頭頸部曲面沿著k1或k2方向拉伸處理,發現存在主曲率方向改變過大的地方,使曲面不能正常沿著k1或k2拉伸。因此根據修正的不可展曲面主曲率方向分析圖,在主曲率方向改變明顯處設定分割線,將剩余頭頸部曲面劃分為若干具有相近主曲率方向走向規律的曲面,如圖2所示,其中Ⅰ–Ⅵ代表分割后各個區域曲面,A–G代表各相鄰曲面交界分割線。同時,在分割線鄰近的兩個曲面設置若干個垂直于分割線的曲線,將各個三維曲面展平,分析各曲線在展開后的伸縮情況及面積大小變化,結果如圖3、表1所示。

圖2

曲面分割及分割線標記

Figure2.

Surface and segmentation marks after segmentation

圖2

曲面分割及分割線標記

Figure2.

Surface and segmentation marks after segmentation

圖3

曲面分割后展平分析

Figure3.

Developing analysis after surface segmentation

圖3

曲面分割后展平分析

Figure3.

Developing analysis after surface segmentation

通過分析可以發現,分割線鄰近的兩個曲面展平成二維平面后,兩平面之間會有部分區域重疊或者分開。結合軟組織具有一定的伸縮性,將重疊或者分開處曲線變化率較小的區域設定為軟組織變形范圍之內,而重疊或者分開處曲線變化率較大的區域要展開成二維平面則必須切開:

(1)當需要展平的曲面,即面部軟組織皮膚表面切除區域處于分割線附近且范圍較大時,該曲面有必要部分切開使其能夠順利地展開,如附件4大范圍曲面展平分析所示。

(2)當需要展平的曲面,即面部軟組織皮膚表面區域范圍較小且位于分割線附近或者需要展平的曲面部分區域在分割線附近,同時其他部分位于可直接展開區域時,這類曲面則不用切開,如附件4小范圍曲面展平分析所示。

1.4.3 嘴角處曲面展平分析

人體頭頸部嘴角處的曲面類似于馬鞍面,在嘴唇閉合時,其曲面有重合區域。該曲面不僅包括頜面外部,還有一部分曲面位于口腔內部,利用上述方法來展平嘴角處的曲面并不適合,因此涉及到嘴角區域的曲面應將其轉化為符合嘴角張開時類似雙曲面的曲面,如圖4所示。

圖4

嘴角處曲面轉換及主曲率分析

Figure4.

Surface transformation and principal curvature analysis at mouth corner

圖4

嘴角處曲面轉換及主曲率分析

Figure4.

Surface transformation and principal curvature analysis at mouth corner

保持雙曲面邊界,將曲面沿l1方向拉伸,則l2方向的曲面會重疊。通過主曲率方向分析,可以獲得曲率最小處的區域,即彎曲程度最大處。從臨床角度出發,保證曲面邊界線,在曲面彎曲程度最大區域裁剪去除部分曲面,就能夠保證曲面在軟組織力學性能范圍內展開,如圖5所示。嘴角處曲面展開前的三維形態面積為475 mm2,展開后面積為436 mm2,面積變化率為–8.21%,圖示見附件5。

圖5

曲面裁剪后保持邊界條件展平過程

Figure5.

Flattening process of maintaining boundary conditions after surface trimming

圖5

曲面裁剪后保持邊界條件展平過程

Figure5.

Flattening process of maintaining boundary conditions after surface trimming

2 實驗方法

在基于數字化設計與制造技術的皮瓣設計方法中,怎樣保證術前制訂手術方案被正確實施是非常重要的問題。目前,已有許多學者將手術輔助工具的概念引入到外科手術中,幫助手術方案的精確實施[18-21]。本文以一例扁桃體腫瘤患者為對象,將數字化影像技術和借助手術輔助工具的思想引入到皮瓣精確修復頭頸面部軟組織缺損外科手術中,研究頭頸部大面積軟組織缺損皮瓣精確重建方法。臨床驗證病例為一名在浙江省人民醫院就診的患者,因“發現口咽腫物3月”入院,耳鼻咽喉內鏡示:扁桃體腫物;頸部增強CT示:患者口咽右側壁軟組織密度影,右側頸動脈鞘周圍增大淋巴結;活檢病理示:鱗狀細胞癌,中分化。切除腫瘤后施行游離皮瓣修復術,術后1個月CT復查。

2.1 修復設計

獲得患者的薄層(≤1 mm)CT數據,轉換成DICOM數據格式后導入Mimics軟件中,選擇病灶區域進行三維重建,再根據外科醫生意見,盡量保留健康軟組織,根據腫瘤邊界設定安全距離[22](一般取15 mm),規劃獲得皮膚表面的軟組織切除范圍。同時,較大的腫瘤塊會使得相應的皮膚表面區域變形,造成需切除的表面與要修復的缺損面在形狀和大小上不匹配。因此,為了盡可能地保證修復面的精確性,基于對稱鏡像以及曲面補孔技術,設計出病變區域切除后的缺損區域修復曲面,即構建出重建后理想的軟組織皮膚表面三維形態曲面,如圖6所示。

圖6

腫瘤模型、切除與修復設計模型

Figure6.

Tumor model, resection and repair design model

圖6

腫瘤模型、切除與修復設計模型

Figure6.

Tumor model, resection and repair design model

2.2 體外模擬

2.2.1 手術輔助工具設計

(1)軟組織切除導板設計:為了使術前設計的腫瘤切除方案能夠在臨床上精確實施,需要設計軟組織切除導板。利用提取重建的軟組織缺損面為基礎,選擇患者鼻翼部分進行定位,通過曲面加厚實現,如附件6所示。

(2)皮瓣獲取導板設計:為了將修復面的形狀特征轉移到皮瓣供區,保證術前數字化設計的皮瓣能夠應用到臨床手術中,使皮瓣移植修復更加精確,需要利用基于高斯曲率分析和主曲率方向分析的曲面分區和展開技術,得到修復后理想曲面的展開形狀,并在此基礎上設計出皮瓣獲取模板。將患者病灶區域的皮膚表面投影到選用的標準面部模型,參考前節標準模型的分區方法,將修復面分區,對應圖2中Ⅴ–Ⅵ區域,投影區域一部分處于高斯曲率分析可展區域,另一部分為不可展區域。針對不可展區域,取高斯曲率值為|0.03|,并按前節提出的曲面展平方法展平獲得近似二維面,展平后面積為1 883 mm2。將此二維面拉伸一定厚度(一般2 mm左右)成為實體,形成皮瓣獲取模板(如附件7所示),用于醫生實施臨床手術。

2.2.2 實驗模型制備

為驗證所提出的皮瓣精確獲取技術的有效性,利用三維打印技術制備出患者的面部模型、軟組織切除導板和皮瓣獲取導板,并以面部模型為模具,制備出面部硅膠模型。將軟組織切除導板在硅膠模型上標記出軟組織需要切除的范圍并切除,同時利用皮瓣獲取導板獲取硅膠皮瓣,在面部硅膠模型上模擬皮瓣移植修復軟組織缺損,如附件8所示。

為分析修復后硅膠模型的尺寸精度,利用EinScan-Pro掃描儀(SHINING 3D公司,中國)配合旋轉臺對噴涂顯影劑的硅膠模型進行掃描。待掃描結束后,將在軟件中自動生成的模型導入Geomagic軟件中;同時,導入預先通過鏡像處理獲得的理想修復模型(見圖6),將兩個模型配準后進行擬合分析誤差。

2.3 臨床驗證

2.3.1 手術輔助工具設計

首先,將保存成STL格式的需切除皮膚的模型導入Geomagic軟件中,轉化成NURBS曲面后導入Rhino軟件;接著,將剩余的皮膚表面導入Rhino軟件并對其曲面進行高斯曲率分析,如圖7所示,可以發現腫瘤區域的皮膚表面變形較小,不需要重新設計修復面;然后,調整高斯曲率范圍,使其符合軟組織臨床處理的力學約束。結果發現該曲面存在小部分區域不可展,不影響整體展平后的大小,可直接將修復曲面展開成二維平面;最后拉伸2 mm成實體,得到皮瓣獲取導板。

圖7

切除皮膚面高斯曲率分析

Figure7.

Gaussian curvature analysis of resected skin surface

圖7

切除皮膚面高斯曲率分析

Figure7.

Gaussian curvature analysis of resected skin surface

將展平后的二維平面和修復面調整到統一垂直位置,即從垂直方向看,二維平面基本覆蓋修復面。同理,按照前節所述將平面向修復面彎曲一定程度獲得皮瓣體積控制容器的底面,隨后以底面邊緣為基底,獲得開口略大于底面的側面,將整體向外拉伸2 mm得到皮瓣體積控制器,如附件9所示。分別使用SLA 3D打印機和FDM 3D打印機并分別以FHD 720和PLA為材料制備得到皮瓣獲取導板和皮瓣體積控制器,如圖8所示。

圖8

皮瓣獲取導板及皮瓣體積控制器

Figure8.

Flap cutting template and flap volume controller

圖8

皮瓣獲取導板及皮瓣體積控制器

Figure8.

Flap cutting template and flap volume controller

2.3.2 臨床手術

皮瓣修復軟組織缺損手術由兩組醫護人員同時進行。患者麻醉后,一組外科醫生完成右頸部Ⅰ–Ⅴ區及右頸部Ⅰ–Ⅲ區淋巴結清掃,再處理原發灶,術中根據術前重建腫瘤三維模型和鄰近組織解剖結構信息,選擇合適的手術進路,沿術前設計的安全邊界完整切除腫瘤。另一組外科醫生同時制備左股前外側皮瓣:沿左大腿作縱行切口,尋找皮瓣穿支血管皮瓣穿支,在皮膚上以皮瓣血管穿支為中心,把皮瓣獲取導板貼合皮膚(見圖9左),其邊緣范圍即為需要切取的皮瓣表面大小,然后逆行解剖游離旋股后動脈降支及伴行靜脈,沿軟組織導板標定范圍切取皮瓣,斷蒂,抗凝液沖洗。接著將切取的皮瓣放置于預設打印好的容積控制器(見圖9右)中,根據容器內壁標記的控制線可以判斷切取的皮瓣體積大小符合預先設計的皮瓣量。在獲得符合預先設計大小的皮瓣后,將游離皮瓣置于頸部,吻合血管(旋股后動脈降支與右側甲狀腺上動脈吻合,兩支伴行靜脈分別與右側面靜脈及甲狀腺上靜脈吻合),檢查血流通暢,皮緣血供良好,將皮瓣縫合于口咽部術腔。

圖9

皮瓣修復軟組織缺損手術

Figure9.

Surgery for repairing soft tissue defects with skin flaps

圖9

皮瓣修復軟組織缺損手術

Figure9.

Surgery for repairing soft tissue defects with skin flaps

3 結果與討論

3.1 結果對比

通過三維掃描技術獲得修復后的頭頸部點云數據并轉換成STL模型,將該模型與圖6中的理想修復模型在Geomagic軟件中進行對比。

缺損區的皮膚表面大小和邊界與所取皮瓣相近,能夠較好地匹配縫合。在缺損區縫合邊緣處因為張力的存在會有部分區域抬升和下陷現象,且邊界和面積大小有所增大。在缺損區中心區域,因為所取的皮瓣表面為平面,導致修復后該區域曲面彎曲程度較小,相比于理想模型的相同區域會稍有下陷。圖10中的修復方案與術后結果對比分析云圖表明,理想曲面與術后實際曲面的誤差在–2~3 mm之間,皮瓣面積誤差率為6.13%,邊界長度誤差率為3.68%,精度滿足臨床需求。

圖10

實驗模型與理想模型比較

Figure10.

Comparison between experimental model and ideal model

圖10

實驗模型與理想模型比較

Figure10.

Comparison between experimental model and ideal model

術后患者皮瓣狀態良好,未見局部壞死,咬合關系正常,開口度正常。術后1個月CT復查提示ALT皮瓣與周圍組織愈合良好,未見腫瘤殘留(見附件10),患者術后外觀與術前未見明顯外形改變,咀嚼及吞咽功能良好,言語正常。

3.2 討論

由于頭頸部腫瘤發病部位和頭頸部功能的特殊性,腫瘤手術切除后不僅會產生不同程度的缺損,而且嚴重影響外貌和功能。同時,又因頭頸部曲面十分復雜,在利用皮瓣修復軟組織缺損時,需要盡量減少供區的缺損與損傷[23-24]。而皮瓣大小和邊界,以及修復時的形狀過度依賴于醫生的臨床經驗,導致修復后的美學效果往往不盡如人意[25-26]。此外,數字化在皮瓣設計上的運用主要集中在穿支血管的定位上[14-16]。Bao等[18]通過使用一系列手術導板(包括截頜骨導板、截腓骨導板、塑型導板)重建下頜骨缺損,術后實際腓骨位置與計劃位置偏差在–3.3~3.3 mm之間,與本研究的誤差接近。在重建算法方面,Patel等[27]開發了一種以缺損為導向的頭頸部缺損重建算法,對最常見的缺損進行特征描述和分組并提供理想的重建方案,使用股前外側皮瓣重建舌咽缺損,隨訪照片顯示術后肌肉體積有所減少,遺憾的是未進行定量分析。2020年Koumoullis等[28]也提出將三維缺損轉換成二維平面的觀點,從而準確勾勒出皮瓣的輪廓,并宣稱完成了第一例關于頭頸部軟組織數字化重建的病例,術后三周評估顯示術區恢復良好,但同樣未進行定量研究。針對這些問題,本研究提出頭頸部曲面曲率分析和特征提取的方法,探究皮瓣在修復面部缺損時表面形態的特征變化,并在標準頭頸部模型上按曲面可展性對其進行分區,形成頭頸部曲面的分區方案。該方案能在具體病例的術前皮瓣設計中給予外科醫生和工程師精確指導,快速精準地設計出個性化的手術輔助工具包括腫瘤切除導板和皮瓣獲取導板,輔助手術精準實施,實現皮瓣在頭頸部大面積軟組織缺損修復重建中良好的功能和美學效果。

曲面的橢圓面處高斯曲率較高,展開成二維形態后面積擴大,皮瓣移植縫合時皮下軟組織會擠壓;雙曲面處高斯曲率較低,展開成二維形態后會導致部分面重疊,皮瓣移植縫合時皮下軟組織會擴開。鑒于此,在利用皮瓣修復軟組織缺損時,建議先縫合原軟組織缺損表面的橢圓面部分,后縫合雙曲面部分。對要修復的軟組織缺損表面曲面進行高斯曲率分析,并根據分析結果可在橢圓點和雙曲點位置分別用▲和■標記。帶標記的三維曲面模型展開成二維平面后,標記也將顯示在展平面上,如此可保證制備的皮瓣獲取導板也有符號標記,用于指導外科醫生在手術時縫合皮瓣的先后順序。

本研究還存在一定的局限性:體外模擬實驗驗證中采用的硅膠材料與人體軟組織還存在一定的差距,導致實驗存在不可避免的誤差。同時,在臨床上皮下組織隨著時間推移會消失融合一部分[29],這是實驗中無法模擬的。此外,對于人體頭頸部軟組織在保持活性情況下的可拉伸或收縮范圍沒有標準數值,因此該方法需結合醫生的臨床經驗和意見。未來將會綜合考慮各種因素對皮膚表面形狀的影響,并在臨床上推廣應用。

4 結論

基于曲面曲率分析和曲面特征提取等方法對頭頸部按可展性進行分區,能夠在術前快速、精確地設計出因腫瘤切除導致大面積軟組織缺損而需要皮瓣移植修復的手術輔助工具,幫助醫生精準地規劃出腫瘤切除時頭頸部皮膚上的手術進路和獲取相應大小的修復皮瓣,降低對醫生經驗依賴的同時可提高手術的效率及方案的標準化程度,實現頭頸部軟組織精確修復,大幅提升患者術后恢復的美學與功能效果。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:陳超、劉云峰、程康杰主要負責數據收集、實驗設計與論文撰寫,姜獻峰主要負責理論分析與實驗設計、驗證指導,徐加杰、鄭傳銘、葛明華主要負責提供臨床軟組織皮瓣修復需求分析與臨床手術,劉云峰、程康杰主要負責論文審閱修訂及主持項目。

倫理聲明:本研究通過了浙江省人民醫院醫學倫理委員會的審批[審批號:2019KY122]。

本文附件見本刊網站的電子版本(biomedeng.cn)。