引用本文: 薛鼎龍, 岑瑛. 推進皮瓣修復下頜部瘢痕的臨床應用. 華西醫學, 2024, 39(3): 468-471. doi: 10.7507/1002-0179.202204024 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

下頜部周圍的皮膚由于受到口周圍肌及頸闊肌的雙重作用,常在燒傷、創傷后形成明顯的增生性瘢痕[1],嚴重影響患者的容貌和生活質量[2-3]。近年來,針對單純下頜部瘢痕,常見的治療方式為手術切除縫合、擴張器植入+二期皮瓣成形術,或者通過皮片移植方式來修復瘢痕切除后創面[4-6],然而,上述術式在臨床應用中仍有不足之處。關于適用于手術切除縫合的瘢痕尺寸(如長度、寬度),目前并沒有公認的臨界值。為了彌補上述術式在實際臨床應用中的局限性,四川大學華西醫院整形外科/燒傷科(以下簡稱“我科”)探索應用一期局部皮瓣推進方式以解決一定寬度的下頜部瘢痕,且通過頦下點、頸頦角和下頜角縫線加固的方式,改善頸部推進皮瓣術式造成的頸部輪廓缺失。近年來,我科已對單純下頜部瘢痕的患者采用頸部推進皮瓣的方法進行修復,取得了較好的效果。本文報告了該手術方式的應用情況。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性收集 2018 年 1 月-2020 年 7 月我科收治的下頜部瘢痕患者的病例資料。納入標準:① 年齡大于 5 歲;② 存在下頜部瘢痕形成且瘢痕寬度小于 7 cm;③ 下唇至瘢痕上緣的最短垂直距離超過 2 cm 且頸前皮膚彈性、質地正常;④ 能耐受手術且取得患者或患者父母知情同意。排除標準:① 有嚴重基礎代謝性疾病和血管病變;② 頦頸部瘢痕黏連或頸部有明顯瘢痕;③ 下頜部瘢痕能直接切除縫合及需要額外皮瓣/皮片;④ 因身體情況不允許進行手術治療;⑤ 有精神性疾病。本研究已通過四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會審查批準。

1.2 手術方法

1.2.1 頸部推進皮瓣的形成

全身麻醉下,患者取仰臥位,肩下墊枕,使頭部充分后仰。沿瘢痕下緣進刀,深至皮下,完整切除瘢痕,從瘢痕切口開始在頸闊肌淺面向近心端充分游離皮瓣,根據瘢痕面積決定游離范圍,兩側不超過胸鎖乳突肌外側緣,下端至鎖骨下緣。皮瓣形成后,盡可能向上牽拉,確保皮瓣能完整覆蓋創面。

1.2.2 頦頸角和頸頦角的形成

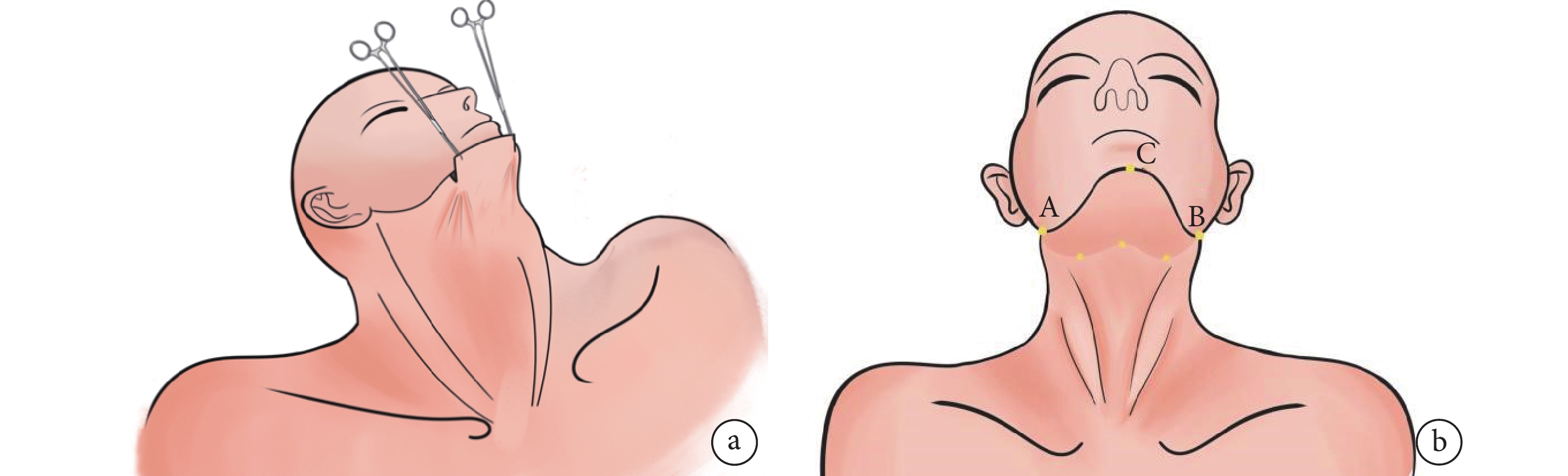

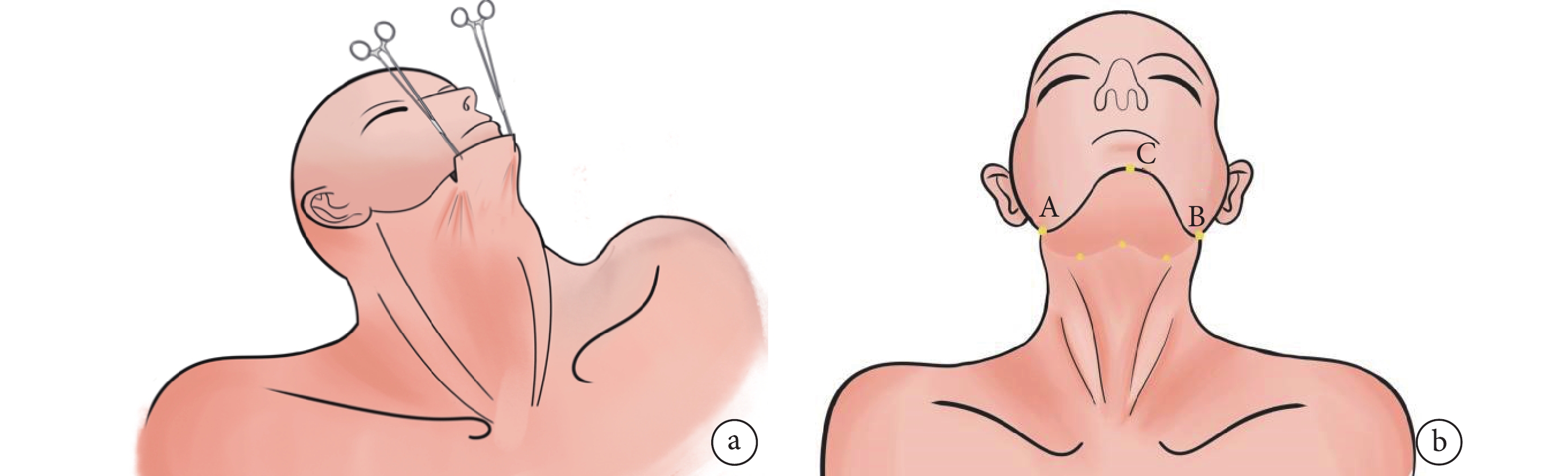

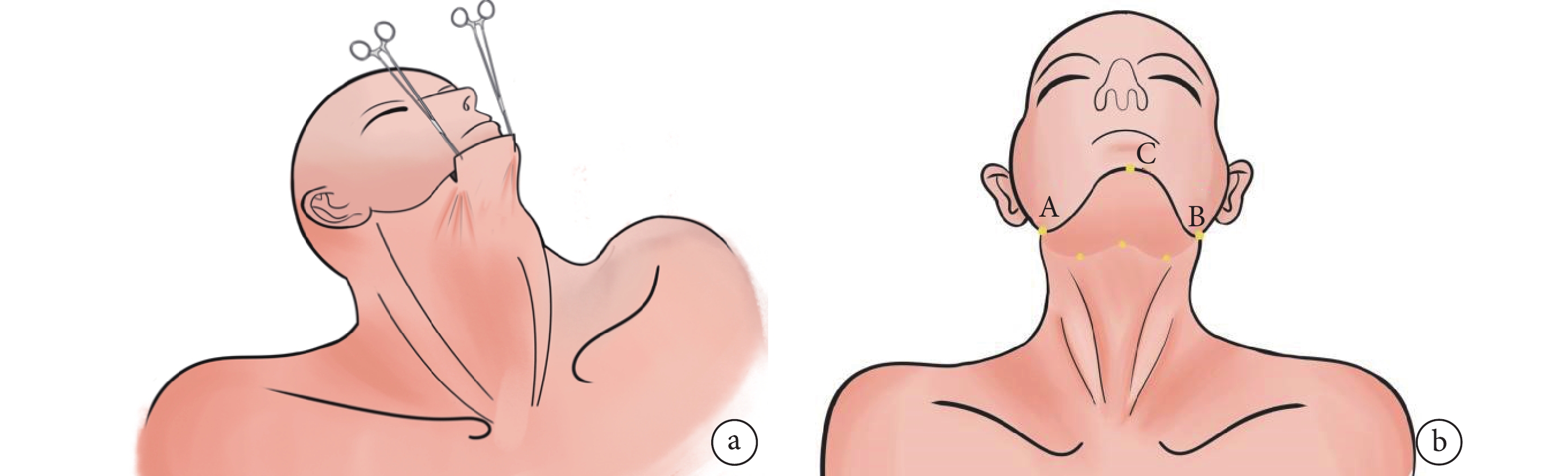

下頜部瘢痕切除后,由于組織缺損,常出現頦頸角和頸頦角消失,影響美觀。術中將皮瓣固定于深部的組織,可以形成明顯的頦頸角和頸頦角,過程中應確保預留下唇至頦下點的皮瓣,用 7 號絲線在頦下點處將皮瓣與深部的組織進行牢固縫合;也可采用外固定的方法,在固定處的線結與皮膚表面之間放置凡士林塊,防止線結因為張力而對皮膚進行切割。若皮瓣在推進的過程中張力過大或影響頸部形態功能,則應在下頜角處進行縫合固定,并在頸頦角與兩側下頜角之間的連線增加數個固定點,用以加強頸頦角形成的穩固性,固定后縫合切口(圖1)。

圖1

手術相關示意圖

圖1

手術相關示意圖

a. 手術操作示意圖;b. 縫線固定點示意圖(A 點與 B 點為兩側下頜角固定點,C 點為頦頸角固定點)

1.2.3 術后處理

術后頸部用石膏或頸托進行外固定,從而限制頸部活動,以利于皮瓣與基底創面充分貼合。術后 2 周拆線,并采用規范化防瘢痕治療藥物以防止再次形成明顯的瘢痕。若瘢痕為瘢痕疙瘩,則在術后第 2 天即開始放療(高能電子束照射 10 次,2 Gy/次,總劑量 20 Gy)。

1.3 療效評估

患者術前和術后 2 周行 X 線側位片檢查,選定頦頸角及頸頦角作為療效評價指標。具體測量方式:頦頸角為眉心至頦前點連線與下頦至頸點連線交匯形成的夾角;頸頦角為下頦至頸點連線與頸點至甲狀軟骨頸前突出點連線交匯形成的夾角。采用 Image Pro Plus 6.0 圖像分析軟件(美國 Media Cybernetics 公司)分析患者術前和術后 2 周 X 線側位片,比較手術前后頦頸角及頸頦角之間的差異。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 22.0 軟件進行統計分析。計數資料以例數表示;符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,手術前后數值的比較采用配對 t 檢驗。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 患者術前及術后情況

共納入 21 例患者,均為單純下頜部瘢痕,不伴頦頸部黏連。男性 7 例,女性 14 例,年齡 5~30 歲,平均年齡 23.7 歲。傷后瘢痕形成 8~36 個月,平均 13 個月。其中 2 例曾行下頜部瘢痕直接切除縫合術(術后瘢痕增生明顯)。入院時所有患者的下頜部瘢痕面積為(3~7)cm×(3~6)cm,均采用頸部推進皮瓣一期修復,均未行擴張皮瓣及皮片移植。

所有患者術后皮瓣存活良好,切口一期愈合,頦頸角及頸頦角明顯,術后未出現下唇外翻畸形,頸部活動可。其中 9 例患者診斷為瘢痕疙瘩,術后予以放療,隨訪期間未見瘢痕增生,患者對術后效果表示滿意。

患者術前頦頸角為(110.24±9.47)°,術后 2 周時頦頸角為(98.39±4.95)°,差異有統計學意義(t=5.080,P<0.001);術前頸頦角為(134.15±6.00)°,術后 2 周時頸頦角為(126.44±3.60)°,差異有統計學意義(t=5.052,P<0.001)。

2.2 典型病例

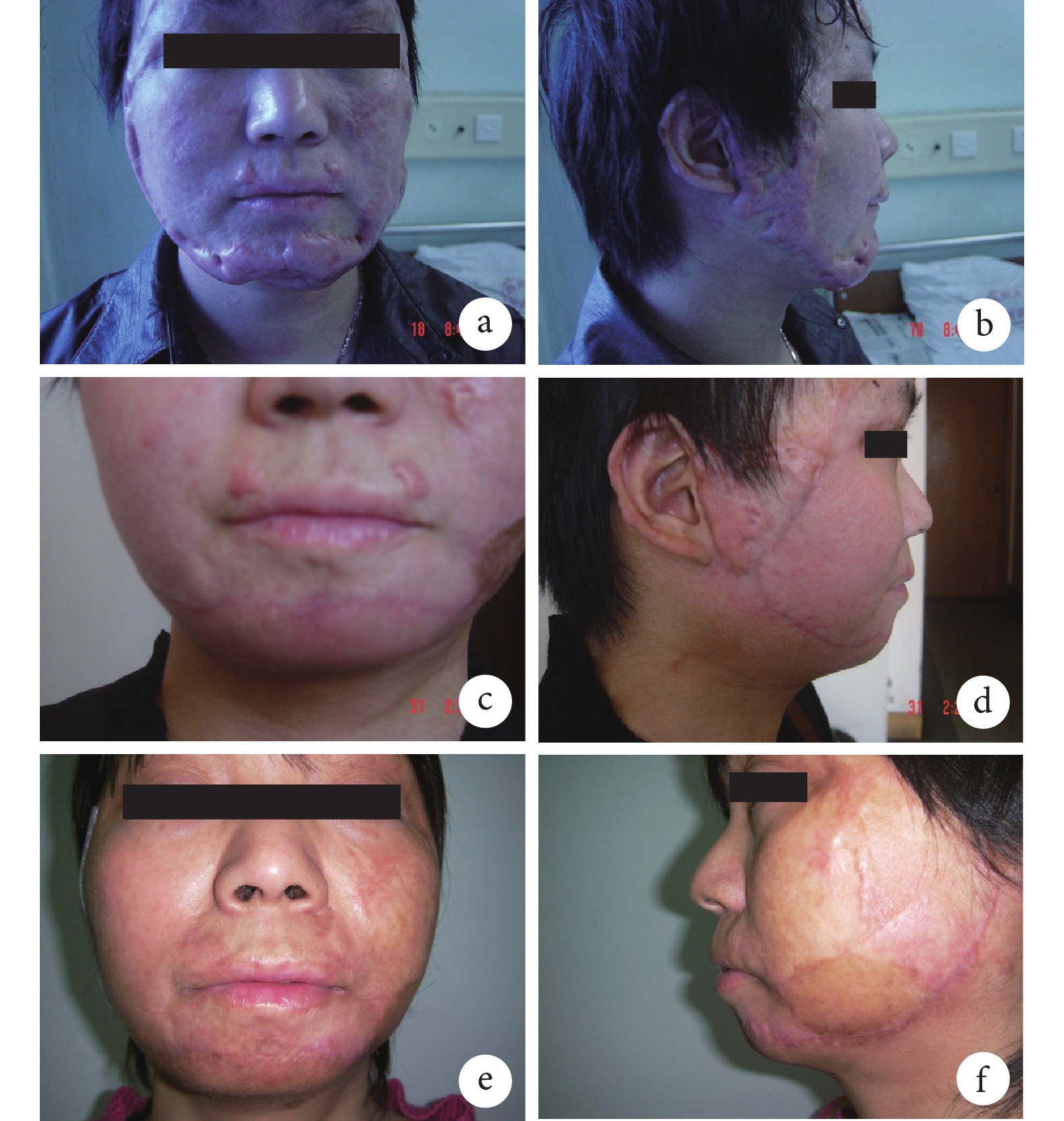

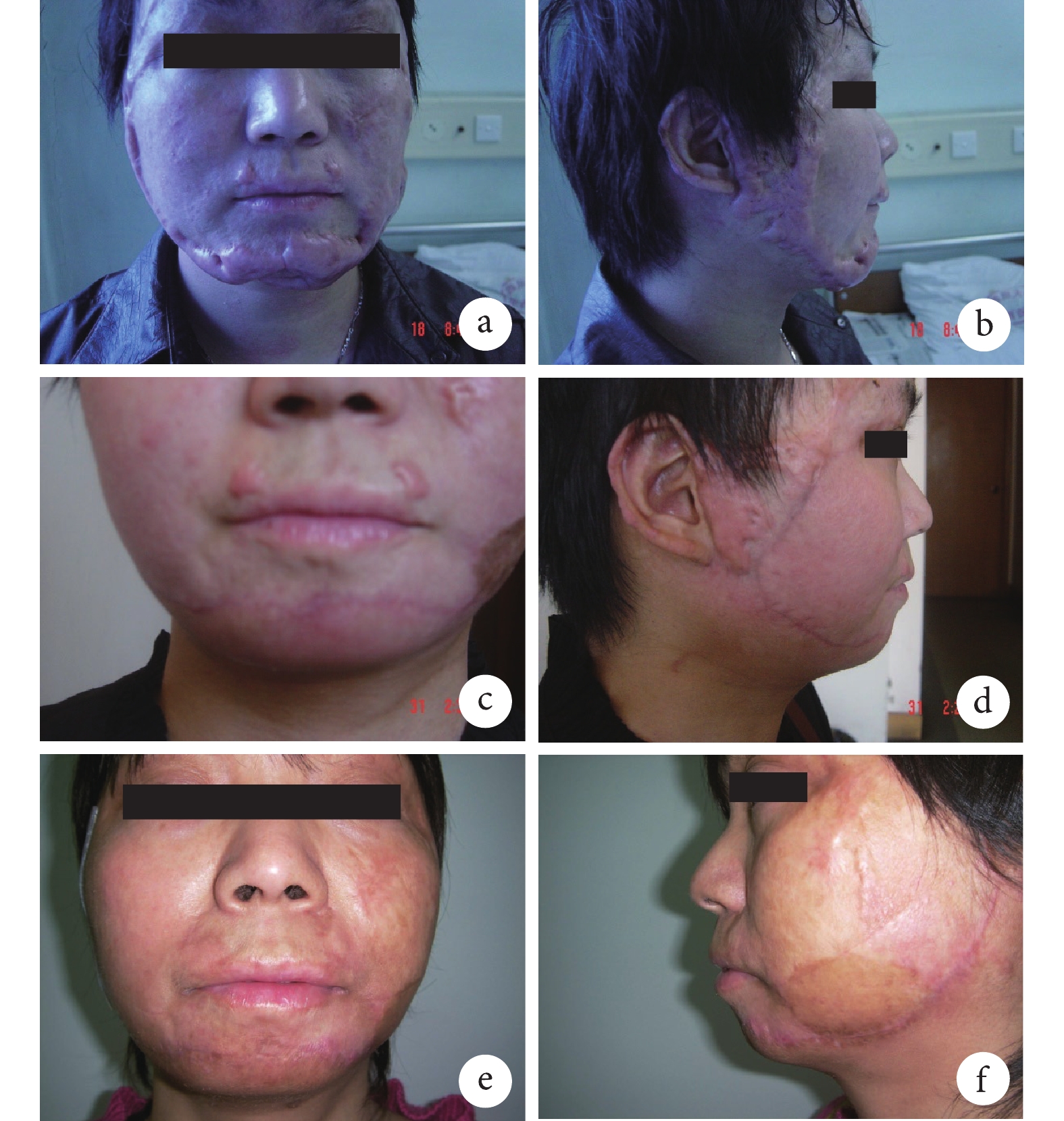

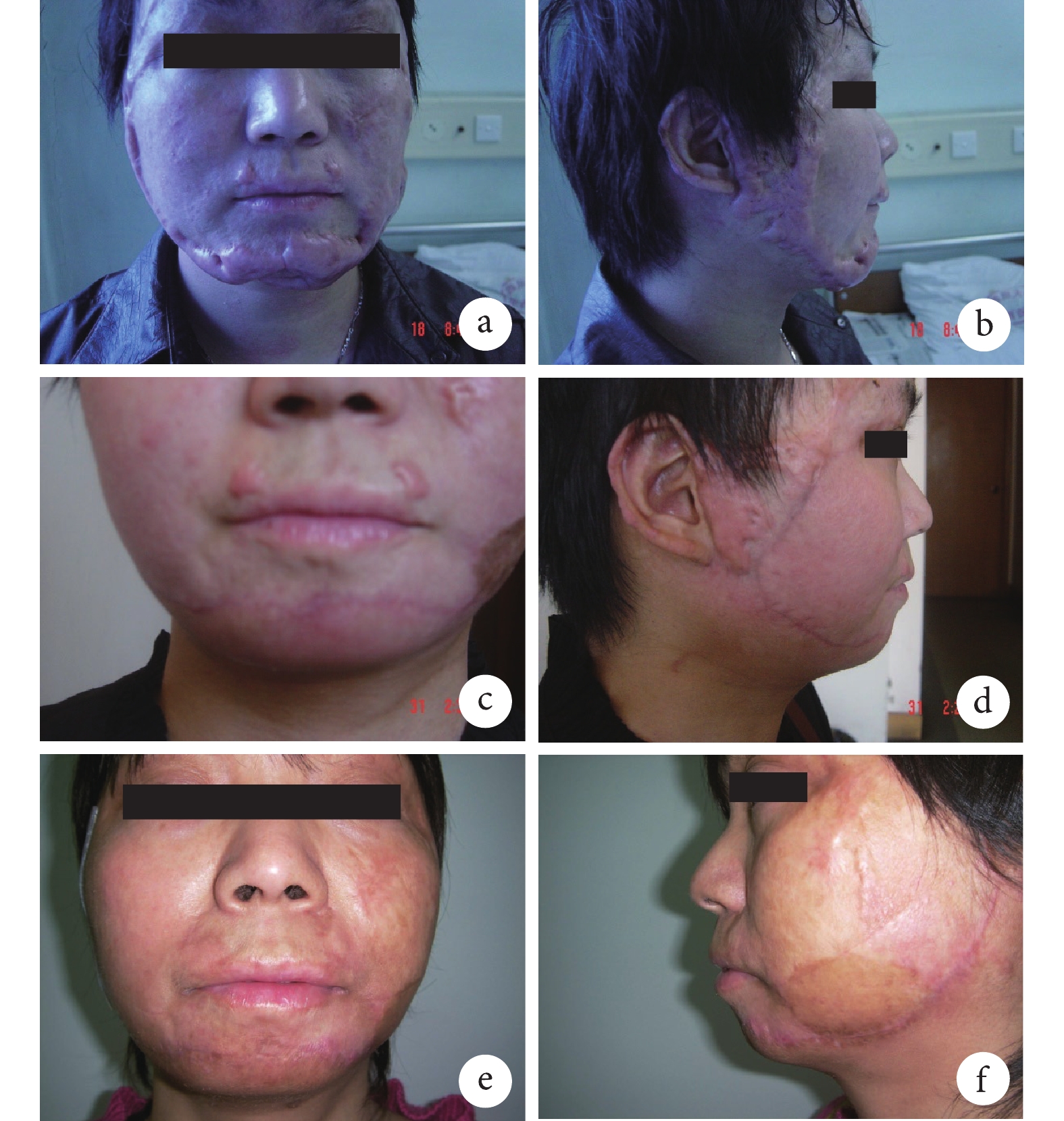

患者,女,30 歲,面部火焰燒傷后致下頜部瘢痕形成伴搔癢 1 年。體格檢查:下頜部及雙側耳前瘢痕形成,瘢痕色紅,質硬,形狀不規則,高出皮膚約 1 cm,瘢痕寬度約 7 cm,瘢痕表面無破潰。診斷為下頜部及面部瘢痕疙瘩。手術切除下頜部瘢痕后,采用頸部推進瓣進行修復。術后用頸托固定頸部。術后第 2 天開始放療,1次/d,共 10 d。術后第 14 天拆線。拆線后用瘢痕貼預防瘢痕增生。術后 2 個月下頜部皮膚色澤、質地、彈性等均接近正常,頦頸角和下頜角的輪廓明顯,外觀較術前有明顯改善。患者診療過程相關照片見圖2。

圖2

典型病例圖像

圖2

典型病例圖像

a. 患者術前正面照;b. 患者術前側面照;c. 患者術后 3 個月時正面照;d. 患者術后 3 個月時側面照;e. 患者術后 15 個月時正面照;f. 患者術后 15 個月時側面照

3 討論

下頜部是面部美學的重要組成部分,單純下頜部瘢痕在修復上應以改善面部形態為主[7]。常見的修復方式為一期瘢痕切除縫合、皮片移植以及皮膚軟組織擴張術等[8-16]。一期瘢痕切除縫合只適用于瘢痕寬度較窄,切除后組織缺損較小者,后者則是用于瘢痕較寬、無法一期縫合的患者[17]。盡管皮片移植具有操作簡單、覆蓋范圍大等優點,但其色澤、質地與面頸部皮膚差異較大,即使皮片存活,也不能保證不發生皮片攣縮及色素沉著[18-19],在皮瓣轉移能保證閉合創面的情況下,一般不作為首選;擴張器植入的局部擴張皮瓣雖然與下頜部皮膚顏色、質地相近,但該技術對于擴張器的選擇、擴張器埋植的深度以及注水量均有一定要求,且術前準備時間長,除了造成患者日常的不便,也容易發生血腫、感染或擴張器滲漏等并發癥[20-22]。針對單純下頜部瘢痕,尋求合適的修復技術很重要。

因此,我科對單純下頜部瘢痕的患者采用頸部推進皮瓣的方法進行修復。此術式的優點在于:① 此術式為一期修復,且不需要額外供區,減少治療時間和醫療成本;② 頸部皮瓣與下頜部皮膚的色澤、質地、彈性相近,也是許多術式用來修復下頜部的理想供區。此外,為了減少頸部推進皮瓣覆蓋下頜部瘢痕切除后創面的張力,將皮瓣分別在頦下點、頸頦角和下頜角處用縫線與骨膜進行固定,此舉不單可分散頸部推進皮瓣縫合后形成的張力;另一方面,也有利于維持良好的頸部形態[23]。本研究的術后隨訪顯示,患者頸頦角和頦頸角明顯,且未出現下唇外翻畸形等并發癥。

然而,在采用頸部推進皮瓣時,還需重視以下幾點注意事項:① 在臨床上該手術方法的應用有一定的應用條件,此方法適用于下頜部瘢痕寬度小于 7 cm 且無頦頸瘢痕黏連的患者,在此范圍內,頸部推進皮瓣能在修復下頜部瘢痕的同時,改善角輪廓;② 對于下頜部瘢痕寬度大于 7 cm 或頸部有明顯瘢痕者,不宜使用此術式,應采用擴張皮瓣或皮片移植進行修復;③ 在頸部推進皮瓣固定的過程中,應根據患者的年齡、皮膚彈性預留下唇至頦下點的皮瓣,防止術后皮瓣回縮造成縫線斷裂,此舉也可保留頸頦角及預防下唇外翻畸形;④ 若縫合后兩側“貓耳朵”較明顯,可沿著下頜緣做側切口進行修整,此舉可實現縫合后切口的隱蔽性。

綜上,頸部推進皮瓣是處理單純下頜部瘢痕有效的手術方式,此術式簡易且不需要額外供區,在上述皮瓣固定點進行固定后,可解決頸部皮瓣作為供區造成的輪廓缺失,在外觀上也能達到患者的心理預期。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

下頜部周圍的皮膚由于受到口周圍肌及頸闊肌的雙重作用,常在燒傷、創傷后形成明顯的增生性瘢痕[1],嚴重影響患者的容貌和生活質量[2-3]。近年來,針對單純下頜部瘢痕,常見的治療方式為手術切除縫合、擴張器植入+二期皮瓣成形術,或者通過皮片移植方式來修復瘢痕切除后創面[4-6],然而,上述術式在臨床應用中仍有不足之處。關于適用于手術切除縫合的瘢痕尺寸(如長度、寬度),目前并沒有公認的臨界值。為了彌補上述術式在實際臨床應用中的局限性,四川大學華西醫院整形外科/燒傷科(以下簡稱“我科”)探索應用一期局部皮瓣推進方式以解決一定寬度的下頜部瘢痕,且通過頦下點、頸頦角和下頜角縫線加固的方式,改善頸部推進皮瓣術式造成的頸部輪廓缺失。近年來,我科已對單純下頜部瘢痕的患者采用頸部推進皮瓣的方法進行修復,取得了較好的效果。本文報告了該手術方式的應用情況。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性收集 2018 年 1 月-2020 年 7 月我科收治的下頜部瘢痕患者的病例資料。納入標準:① 年齡大于 5 歲;② 存在下頜部瘢痕形成且瘢痕寬度小于 7 cm;③ 下唇至瘢痕上緣的最短垂直距離超過 2 cm 且頸前皮膚彈性、質地正常;④ 能耐受手術且取得患者或患者父母知情同意。排除標準:① 有嚴重基礎代謝性疾病和血管病變;② 頦頸部瘢痕黏連或頸部有明顯瘢痕;③ 下頜部瘢痕能直接切除縫合及需要額外皮瓣/皮片;④ 因身體情況不允許進行手術治療;⑤ 有精神性疾病。本研究已通過四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會審查批準。

1.2 手術方法

1.2.1 頸部推進皮瓣的形成

全身麻醉下,患者取仰臥位,肩下墊枕,使頭部充分后仰。沿瘢痕下緣進刀,深至皮下,完整切除瘢痕,從瘢痕切口開始在頸闊肌淺面向近心端充分游離皮瓣,根據瘢痕面積決定游離范圍,兩側不超過胸鎖乳突肌外側緣,下端至鎖骨下緣。皮瓣形成后,盡可能向上牽拉,確保皮瓣能完整覆蓋創面。

1.2.2 頦頸角和頸頦角的形成

下頜部瘢痕切除后,由于組織缺損,常出現頦頸角和頸頦角消失,影響美觀。術中將皮瓣固定于深部的組織,可以形成明顯的頦頸角和頸頦角,過程中應確保預留下唇至頦下點的皮瓣,用 7 號絲線在頦下點處將皮瓣與深部的組織進行牢固縫合;也可采用外固定的方法,在固定處的線結與皮膚表面之間放置凡士林塊,防止線結因為張力而對皮膚進行切割。若皮瓣在推進的過程中張力過大或影響頸部形態功能,則應在下頜角處進行縫合固定,并在頸頦角與兩側下頜角之間的連線增加數個固定點,用以加強頸頦角形成的穩固性,固定后縫合切口(圖1)。

圖1

手術相關示意圖

圖1

手術相關示意圖

a. 手術操作示意圖;b. 縫線固定點示意圖(A 點與 B 點為兩側下頜角固定點,C 點為頦頸角固定點)

1.2.3 術后處理

術后頸部用石膏或頸托進行外固定,從而限制頸部活動,以利于皮瓣與基底創面充分貼合。術后 2 周拆線,并采用規范化防瘢痕治療藥物以防止再次形成明顯的瘢痕。若瘢痕為瘢痕疙瘩,則在術后第 2 天即開始放療(高能電子束照射 10 次,2 Gy/次,總劑量 20 Gy)。

1.3 療效評估

患者術前和術后 2 周行 X 線側位片檢查,選定頦頸角及頸頦角作為療效評價指標。具體測量方式:頦頸角為眉心至頦前點連線與下頦至頸點連線交匯形成的夾角;頸頦角為下頦至頸點連線與頸點至甲狀軟骨頸前突出點連線交匯形成的夾角。采用 Image Pro Plus 6.0 圖像分析軟件(美國 Media Cybernetics 公司)分析患者術前和術后 2 周 X 線側位片,比較手術前后頦頸角及頸頦角之間的差異。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 22.0 軟件進行統計分析。計數資料以例數表示;符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,手術前后數值的比較采用配對 t 檢驗。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 患者術前及術后情況

共納入 21 例患者,均為單純下頜部瘢痕,不伴頦頸部黏連。男性 7 例,女性 14 例,年齡 5~30 歲,平均年齡 23.7 歲。傷后瘢痕形成 8~36 個月,平均 13 個月。其中 2 例曾行下頜部瘢痕直接切除縫合術(術后瘢痕增生明顯)。入院時所有患者的下頜部瘢痕面積為(3~7)cm×(3~6)cm,均采用頸部推進皮瓣一期修復,均未行擴張皮瓣及皮片移植。

所有患者術后皮瓣存活良好,切口一期愈合,頦頸角及頸頦角明顯,術后未出現下唇外翻畸形,頸部活動可。其中 9 例患者診斷為瘢痕疙瘩,術后予以放療,隨訪期間未見瘢痕增生,患者對術后效果表示滿意。

患者術前頦頸角為(110.24±9.47)°,術后 2 周時頦頸角為(98.39±4.95)°,差異有統計學意義(t=5.080,P<0.001);術前頸頦角為(134.15±6.00)°,術后 2 周時頸頦角為(126.44±3.60)°,差異有統計學意義(t=5.052,P<0.001)。

2.2 典型病例

患者,女,30 歲,面部火焰燒傷后致下頜部瘢痕形成伴搔癢 1 年。體格檢查:下頜部及雙側耳前瘢痕形成,瘢痕色紅,質硬,形狀不規則,高出皮膚約 1 cm,瘢痕寬度約 7 cm,瘢痕表面無破潰。診斷為下頜部及面部瘢痕疙瘩。手術切除下頜部瘢痕后,采用頸部推進瓣進行修復。術后用頸托固定頸部。術后第 2 天開始放療,1次/d,共 10 d。術后第 14 天拆線。拆線后用瘢痕貼預防瘢痕增生。術后 2 個月下頜部皮膚色澤、質地、彈性等均接近正常,頦頸角和下頜角的輪廓明顯,外觀較術前有明顯改善。患者診療過程相關照片見圖2。

圖2

典型病例圖像

圖2

典型病例圖像

a. 患者術前正面照;b. 患者術前側面照;c. 患者術后 3 個月時正面照;d. 患者術后 3 個月時側面照;e. 患者術后 15 個月時正面照;f. 患者術后 15 個月時側面照

3 討論

下頜部是面部美學的重要組成部分,單純下頜部瘢痕在修復上應以改善面部形態為主[7]。常見的修復方式為一期瘢痕切除縫合、皮片移植以及皮膚軟組織擴張術等[8-16]。一期瘢痕切除縫合只適用于瘢痕寬度較窄,切除后組織缺損較小者,后者則是用于瘢痕較寬、無法一期縫合的患者[17]。盡管皮片移植具有操作簡單、覆蓋范圍大等優點,但其色澤、質地與面頸部皮膚差異較大,即使皮片存活,也不能保證不發生皮片攣縮及色素沉著[18-19],在皮瓣轉移能保證閉合創面的情況下,一般不作為首選;擴張器植入的局部擴張皮瓣雖然與下頜部皮膚顏色、質地相近,但該技術對于擴張器的選擇、擴張器埋植的深度以及注水量均有一定要求,且術前準備時間長,除了造成患者日常的不便,也容易發生血腫、感染或擴張器滲漏等并發癥[20-22]。針對單純下頜部瘢痕,尋求合適的修復技術很重要。

因此,我科對單純下頜部瘢痕的患者采用頸部推進皮瓣的方法進行修復。此術式的優點在于:① 此術式為一期修復,且不需要額外供區,減少治療時間和醫療成本;② 頸部皮瓣與下頜部皮膚的色澤、質地、彈性相近,也是許多術式用來修復下頜部的理想供區。此外,為了減少頸部推進皮瓣覆蓋下頜部瘢痕切除后創面的張力,將皮瓣分別在頦下點、頸頦角和下頜角處用縫線與骨膜進行固定,此舉不單可分散頸部推進皮瓣縫合后形成的張力;另一方面,也有利于維持良好的頸部形態[23]。本研究的術后隨訪顯示,患者頸頦角和頦頸角明顯,且未出現下唇外翻畸形等并發癥。

然而,在采用頸部推進皮瓣時,還需重視以下幾點注意事項:① 在臨床上該手術方法的應用有一定的應用條件,此方法適用于下頜部瘢痕寬度小于 7 cm 且無頦頸瘢痕黏連的患者,在此范圍內,頸部推進皮瓣能在修復下頜部瘢痕的同時,改善角輪廓;② 對于下頜部瘢痕寬度大于 7 cm 或頸部有明顯瘢痕者,不宜使用此術式,應采用擴張皮瓣或皮片移植進行修復;③ 在頸部推進皮瓣固定的過程中,應根據患者的年齡、皮膚彈性預留下唇至頦下點的皮瓣,防止術后皮瓣回縮造成縫線斷裂,此舉也可保留頸頦角及預防下唇外翻畸形;④ 若縫合后兩側“貓耳朵”較明顯,可沿著下頜緣做側切口進行修整,此舉可實現縫合后切口的隱蔽性。

綜上,頸部推進皮瓣是處理單純下頜部瘢痕有效的手術方式,此術式簡易且不需要額外供區,在上述皮瓣固定點進行固定后,可解決頸部皮瓣作為供區造成的輪廓缺失,在外觀上也能達到患者的心理預期。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。