引用本文: 袁桃, 楊文明, 楊磊, 李羽. Rapunzel 綜合征一例. 華西醫學, 2024, 39(2): 330-332. doi: 10.7507/1002-0179.202301116 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

病例介紹 患者,女,14 歲,因“腹痛腹脹伴肛門停止排氣排便 3 d”于 2022 年 1 月 10 日急診入四川大學華西醫院(以下簡稱“我院”)胃腸外科。入院 3 d 前,患者無明顯誘因開始出現腹痛、腹脹,呈持續性鈍痛,以臍周為著,間歇性加重,伴肛門停止排氣排便,無惡心嘔吐、無畏寒發熱等不適。曾于當地醫院就診,行 CT 全腹部掃描示腹部部分腸管擴張伴積氣積液,小腸為主,考慮梗阻可能;胃腸道較多內容物影。患者父母為求進一步診治遂來我院就診。患者自起病以來,飲食睡眠差,小便尚正常,體重無明顯改變。追問病史,其母親訴入院 2 年前,患者開始出現性格孤僻及異食癖,主要表現為不自主地拔自己的頭發并吞食。家族中無消化道惡性腫瘤病史及其他特殊遺傳病史。

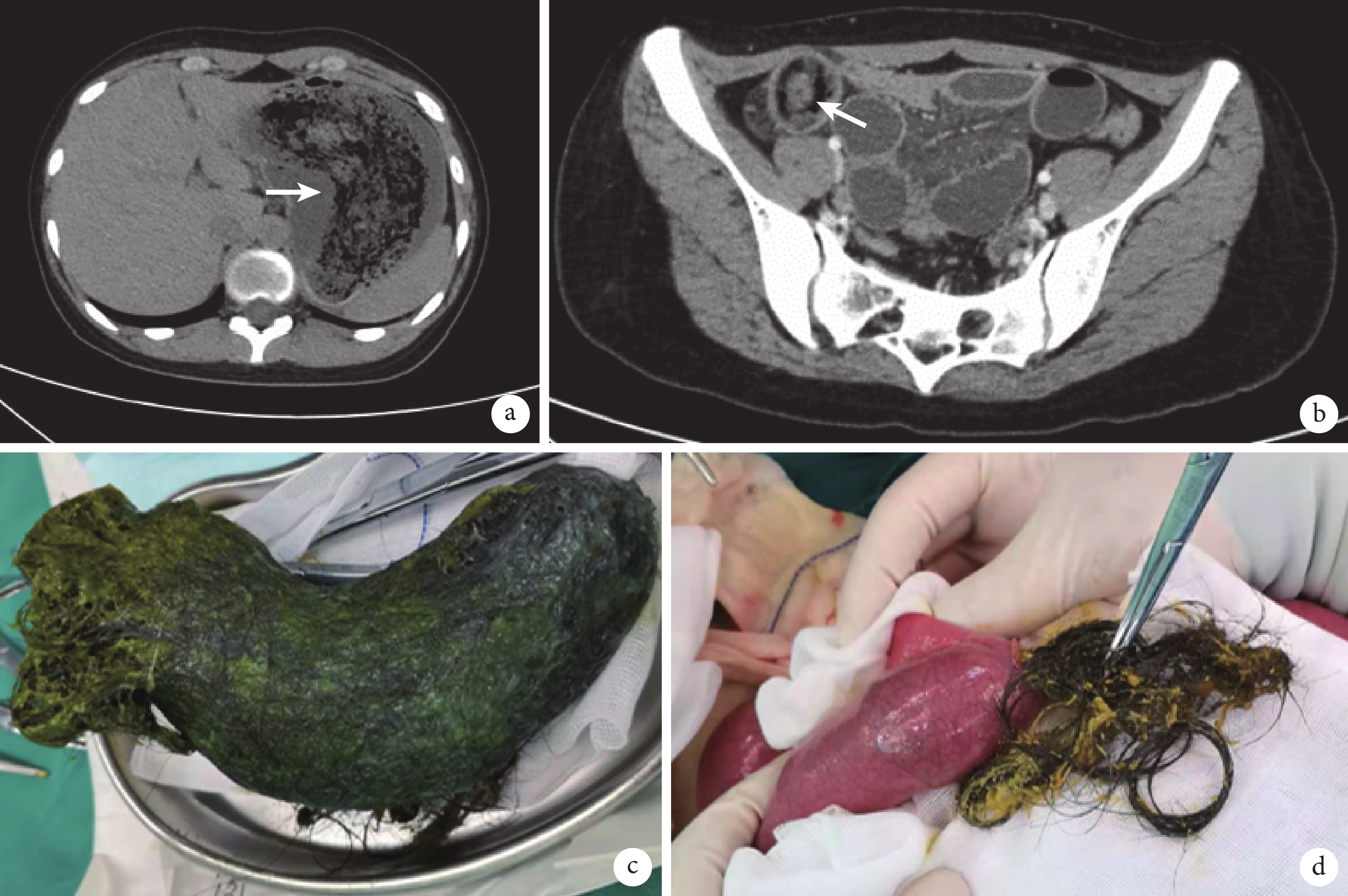

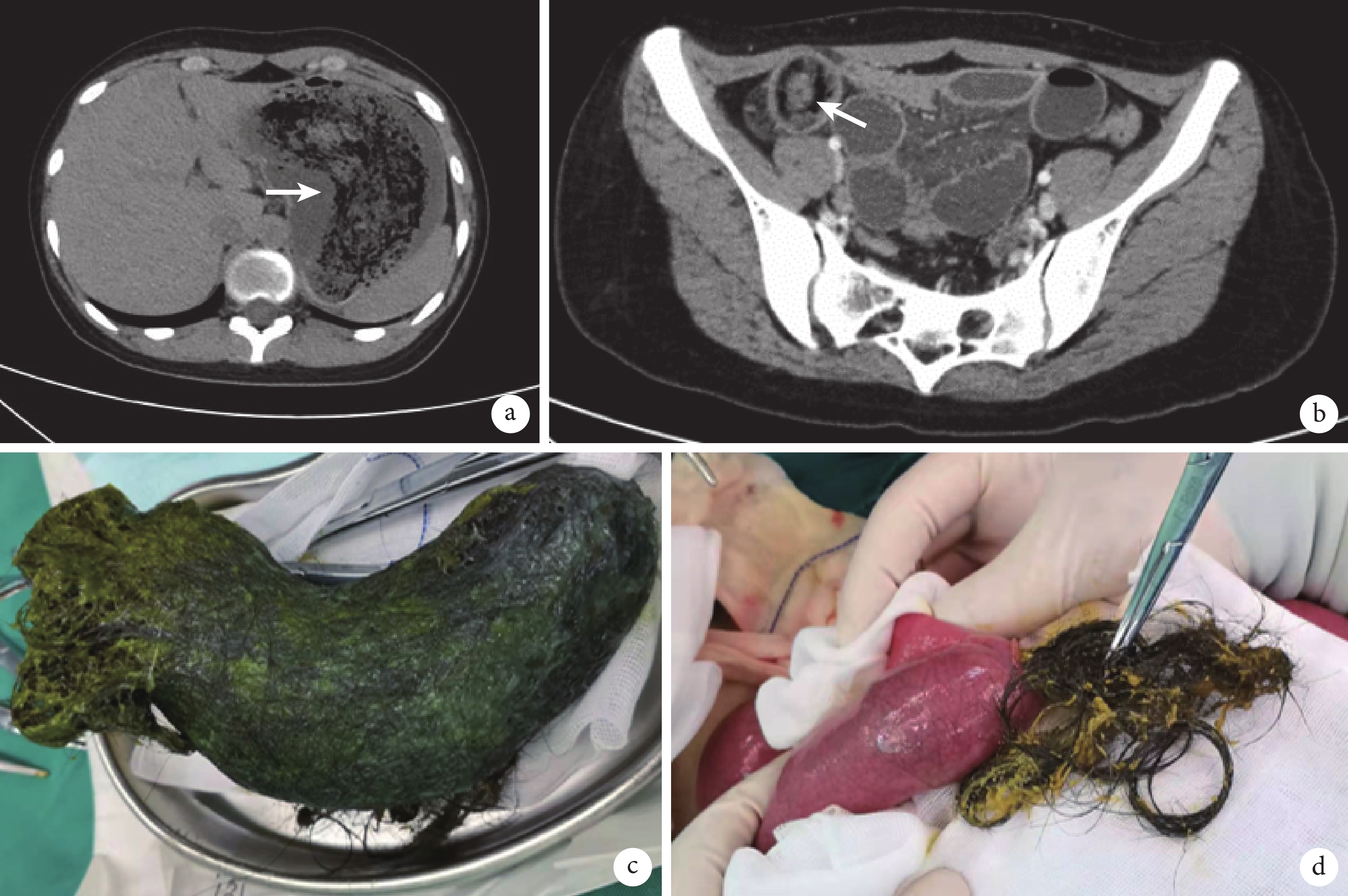

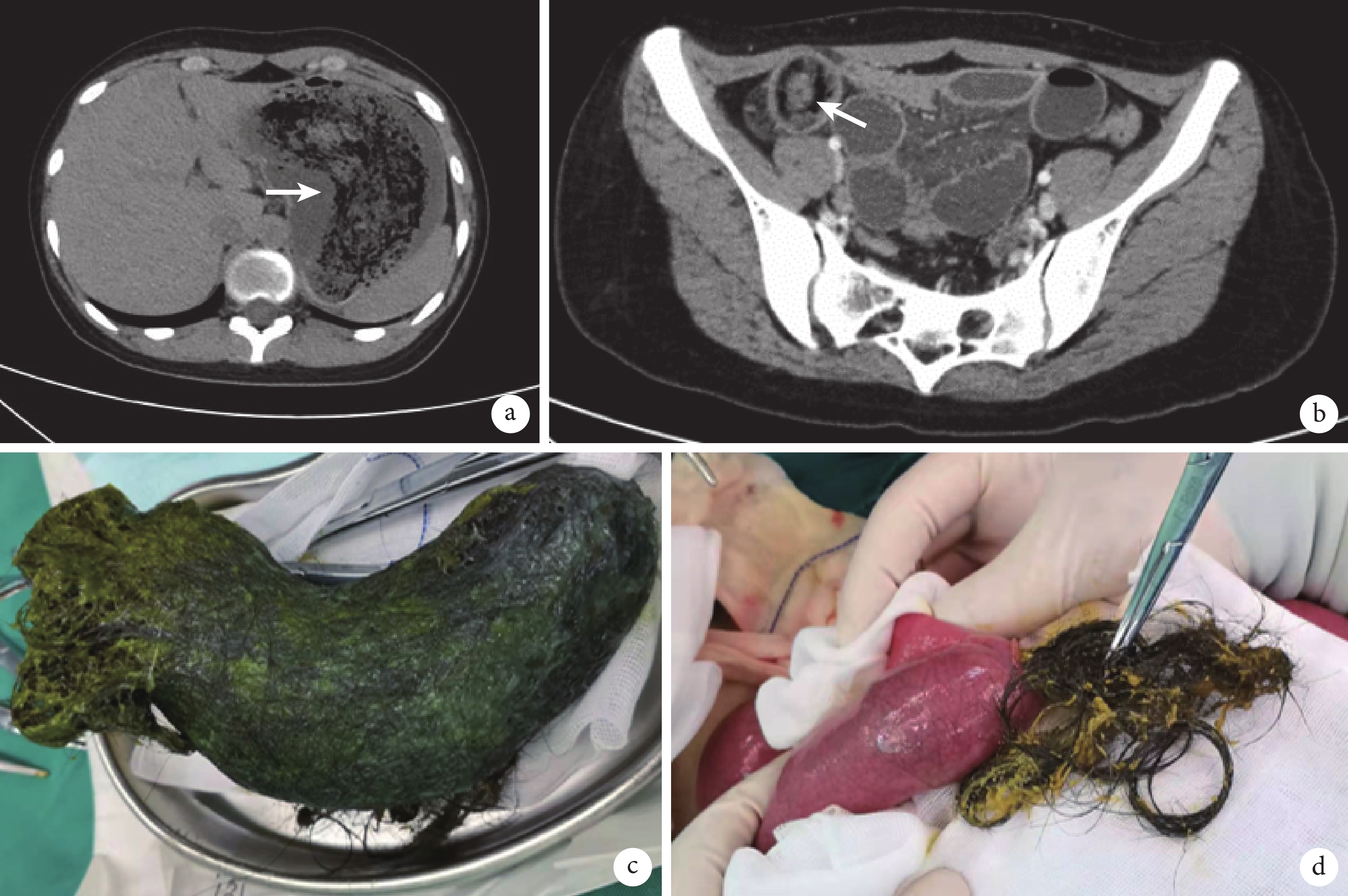

入院體格檢查:體溫 36.8℃,脈搏 81 次/min,呼吸頻率 20 次/min,血壓 121/75 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。身高 173 cm,體重 67.5 kg,體質量指數 22.6 kg/m2,營養及發育良好,無貧血貌。短發,頭發稀疏。全腹軟,臍周輕壓痛,無肌緊張及反跳痛。上腹部可觸及一活動性腫塊,質韌,邊界不清,無明顯觸痛。2022 年 1 月 10 日血常規檢查示血紅蛋白 139 g/L,白細胞計數 11.53×109/L,中性分葉核粒細胞比例 87.3%;血生化檢查示肝腎功能無明顯異常。全腹部 CT(圖1a、1b)顯示右下腹局部小腸內見混雜密度影,周圍脂肪間隙稍模糊,遠端腸管塌陷,近端小腸積氣、積液、擴張,并見長短不一氣液平,結腸未見明顯塌陷,考慮不全性梗阻可能,梗阻點位于右下腹;胃內見大量混雜密度內容物影,與右下腹小腸內混雜影類似,考慮為梗阻原因。胃鏡檢查顯示胃腔內一巨大團狀異物(頭發及黏液等),占據胃腔 1/3。胃鏡下用異物鉗、圈套器及網籃等反復嘗試取出異物,因異物過大、過硬,無法取出。幽門前區見一直徑約 0.8 cm 縱行潰瘍。十二指腸降段與水平段交界處可見一縱行潰瘍。內鏡醫生反復多次嘗試鏡下機械碎石取石,均以失敗告終。經過醫患溝通,向患者父母交代患者病情、各種治療方式選擇及其利弊后,患方決定采取手術治療。完善術前準備后,于 2022 年 1 月 11 日凌晨行急診剖腹探查+胃切開異物取出+小腸切開異物取出術。術中發現腹腔內少量淡黃色清亮腹水,胃內可捫及一大小約 15 cm×6 cm×5 cm 質硬鑄形團塊,距回盲部 65 cm 小腸腔內可捫及一直徑約 4 cm 近球形質硬團塊,近端腸腔擴張伴積液積氣,遠端腸管塌陷。切開胃前壁可見毛發樣團塊混合胃內容物形成不規則鑄形團塊。縱行切開小腸,可見毛發樣物混合腸內容物形成直徑約 4 cm 球狀實性團塊(圖1c、1d)。探查腹腔內其余小腸、結直腸未見明顯異常。術后患者恢復良好,于術后第 2 天肛門開始排氣,術后第 4 天開始進食半流質飲食,術后第 6 天出院。患者及家屬后期于我院心理衛生中心門診治療。出院后第 1 個月及第 3 個月,患者返回我院胃腸外科門診復診,復查顯示胃腸道及腹部狀況良好。

圖1

患者診療相關圖像

圖1

患者診療相關圖像

a. 術前腹部 CT 顯示胃內大量混雜密度內容物影(白箭);b. 術前腹部 CT 顯示右下腹小腸內混雜密度影(與胃內類似),考慮為梗阻原因(白箭);c. 術中取出的胃內一大小約 15 cm×6 cm×5 cm 含毛發的質硬不規則鑄形團塊;d. 術中取出的距回盲部 65 cm 小腸腔內一直徑約 4 cm 含毛發的近球形質硬團塊

討論 胃腸道毛石癥在臨床診療中并不少見,但 Rapunzel 綜合征卻是其中較為罕見的一種特殊類型[1-2]。Rapunzel 綜合征又稱“長發公主綜合征”,其名稱源自《格林童話》。Vaughan 等[3]于 1968 年首次報道本病,迄今全球文獻報道不足百例,幾乎僅見于少女或女童,平均發病年齡約為 10.8 歲[4],常因精神心理疾患而強迫性吞食自身頭發[5]。拔毛癖和食毛癥在兒童時期經常發生,被認為與缺鐵性貧血、精神心理因素(如神經性貪食癥)和家長監管疏忽等有關。根據美國精神醫學學會《精神障礙診斷與統計手冊》(第5版)的診斷標準,人群中拔毛癖的患病率為 1%~2%,其可導致斑禿,且 30%的患者合并食毛癥[6]。食毛癥是一種強迫性精神障礙,屬于異食癖的一種類型。殘留于胃皺襞的毛發無法被消化,接觸胃酸后發生變性、氧化變黑,并與食物一起形成纏繞的團塊。胃石一旦形成,隨著患者持續攝入富含纖維素和其他難以消化的物質,胃石與蛋白質、黏液和果膠黏結在一起,進而逐漸增大,形成堅固的胃腸道毛石團塊。

胃腸道毛石表面粗糙,可對胃腸道黏膜造成機械性損傷,甚至導致出血、穿孔、腸梗阻、腸套疊、梗阻性黃疸、闌尾炎等,常常表現為上腹部不適或隱痛、早飽、食欲不振、惡心嘔吐、腹部包塊、便秘或排便習慣改變等相關消化道癥狀[7-8],但急性致死性癥狀并不多見。胃腸道以外的癥狀可表現為精神障礙、斑禿、體重減輕、維生素缺乏、貧血等。本文所報道的病例營養及身體發育良好,無體重減輕和貧血,可能是由于我國經濟快速發展和物質生活極大豐富,日常膳食中的能量和微量元素供給早已能滿足生長發育所需。Rapunzel 綜合征患者最常見的就診主訴為腸梗阻癥狀(腹痛腹脹、惡心嘔吐、肛門停止排氣排便)。由于胃腸道毛石的形成過程較為隱匿,此類患者易被延遲診斷。

Rapunzel 綜合征患者均存在胃毛石,其診斷依靠上消化道內鏡檢查[9]。內鏡不僅可以明確診斷,且可同時對部分患者實施治療。X 線消化道雙重造影有一定的診斷價值,但是無法準確判斷胃石及其成分。對于有明顯腸梗阻癥狀的急診患者,腹部 CT 應作為首選的初診檢查,可為快速診斷提供方向。同時,腹部 CT 可用于篩查有無孤立性腸道毛石團塊及其位置,為制定治療方案提供依據。除此之外,詳細的病史采集尤為重要,體格檢查發現嚴重口臭和斑片狀脫發亦可為診斷提供線索。Ko?等[10]提出了 Rapunzel 綜合征的 3 個診斷要素:帶有尾巴的胃毛石、尾巴延伸到小腸、腸梗阻。Balik 等[11]根據 Rapunzel 綜合征的癥狀嚴重程度和病理生理機制將其分為 3 級,分級的主要依據為腸梗阻的嚴重程度:1 級(不完全性腸梗阻)、2 級(完全性腸梗阻)、3 級(腸壞死、腸穿孔、腹膜炎)。

目前,Rapunzel 綜合征的治療方式主要包括消化內鏡下碎石取石、外科手術治療、精神類藥物治療等。既往,外科手術是最主要的治療方式,包括胃切開取石、小腸切開取石、壞死腸切除等,其中胃切開取石是必不可少的[11]。腹部開放小切口是最常規的入路選擇,可以使用切口保護套以降低發生切口感染的可能[12]。然而,目前暫無證據表明腹腔鏡手術治療 Rapunzel 綜合征較傳統開腹手術更有優勢,且前者成功率更低[9]。本文所報道的病例采用了剖腹探查+胃切開異物取出+小腸切開異物取出術,最終成功取出毛石。此外,與開腹手術相比,成功的腹腔鏡手術操作時間更長,這主要是由于操作的復雜性和需要反復仔細檢查腸道是否遺留衛星毛石團塊[13]。隨著醫療器械和技術的發展以及對于微創的極致追求(尤其是本病多見于未成年女性患兒),內鏡下取石治療技術得以逐步在臨床開展,明顯提高了患兒和家長的滿意度[14]。不同于植物性胃石(如柿石),胃毛石團塊不易被圈套器切割、Dual 刀、激光碎石、包膜下注射碳酸氫鈉等常規內鏡下操作所處理,唯有先將外層包膜破壞,然后將毛發拆散,再利用活檢鉗或取石網籃取出體外。有研究報道,胃鏡輔助經腹壁小切口胃切開取石術可獲得良好的療效和微創結局[15]。此外,為避免胃腸道毛石團塊復發,對此類患兒術后進行精神心理干預顯得尤為重要,患兒術后應轉診至精神疾病專科進行藥物治療及長期門診隨訪[16-17]。本文所報道的病例后期也于我院心理衛生中心門診治療,使病情得以改善。

綜上所述,Rapunzel 綜合征是一種較為罕見的臨床疾病。基于拔毛食毛癖、脫發、腸梗阻癥狀和影像學表現,可對本病進行初步診斷。胃鏡檢查是診斷的金標準,且可初步嘗試內鏡下胃石治療。值得注意的是,Rapunzel 綜合征患兒并非都合并營養不良、貧血消瘦等癥狀。此外,內鏡治療對于巨大胃毛石往往無效。本病例報道旨在提高急診外科和胃腸外科專科醫師對罕見病因所致腸梗阻的認知,并幫助其優化診療策略。

作者貢獻:袁桃負責選題、臨床資料收集、論文撰寫與投稿;楊文明參與外科手術,并負責文獻檢索與信息整理;楊磊負責文獻分析、論文寫作指導與修改;李羽負責信息整理、文字校對等工作。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

病例介紹 患者,女,14 歲,因“腹痛腹脹伴肛門停止排氣排便 3 d”于 2022 年 1 月 10 日急診入四川大學華西醫院(以下簡稱“我院”)胃腸外科。入院 3 d 前,患者無明顯誘因開始出現腹痛、腹脹,呈持續性鈍痛,以臍周為著,間歇性加重,伴肛門停止排氣排便,無惡心嘔吐、無畏寒發熱等不適。曾于當地醫院就診,行 CT 全腹部掃描示腹部部分腸管擴張伴積氣積液,小腸為主,考慮梗阻可能;胃腸道較多內容物影。患者父母為求進一步診治遂來我院就診。患者自起病以來,飲食睡眠差,小便尚正常,體重無明顯改變。追問病史,其母親訴入院 2 年前,患者開始出現性格孤僻及異食癖,主要表現為不自主地拔自己的頭發并吞食。家族中無消化道惡性腫瘤病史及其他特殊遺傳病史。

入院體格檢查:體溫 36.8℃,脈搏 81 次/min,呼吸頻率 20 次/min,血壓 121/75 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。身高 173 cm,體重 67.5 kg,體質量指數 22.6 kg/m2,營養及發育良好,無貧血貌。短發,頭發稀疏。全腹軟,臍周輕壓痛,無肌緊張及反跳痛。上腹部可觸及一活動性腫塊,質韌,邊界不清,無明顯觸痛。2022 年 1 月 10 日血常規檢查示血紅蛋白 139 g/L,白細胞計數 11.53×109/L,中性分葉核粒細胞比例 87.3%;血生化檢查示肝腎功能無明顯異常。全腹部 CT(圖1a、1b)顯示右下腹局部小腸內見混雜密度影,周圍脂肪間隙稍模糊,遠端腸管塌陷,近端小腸積氣、積液、擴張,并見長短不一氣液平,結腸未見明顯塌陷,考慮不全性梗阻可能,梗阻點位于右下腹;胃內見大量混雜密度內容物影,與右下腹小腸內混雜影類似,考慮為梗阻原因。胃鏡檢查顯示胃腔內一巨大團狀異物(頭發及黏液等),占據胃腔 1/3。胃鏡下用異物鉗、圈套器及網籃等反復嘗試取出異物,因異物過大、過硬,無法取出。幽門前區見一直徑約 0.8 cm 縱行潰瘍。十二指腸降段與水平段交界處可見一縱行潰瘍。內鏡醫生反復多次嘗試鏡下機械碎石取石,均以失敗告終。經過醫患溝通,向患者父母交代患者病情、各種治療方式選擇及其利弊后,患方決定采取手術治療。完善術前準備后,于 2022 年 1 月 11 日凌晨行急診剖腹探查+胃切開異物取出+小腸切開異物取出術。術中發現腹腔內少量淡黃色清亮腹水,胃內可捫及一大小約 15 cm×6 cm×5 cm 質硬鑄形團塊,距回盲部 65 cm 小腸腔內可捫及一直徑約 4 cm 近球形質硬團塊,近端腸腔擴張伴積液積氣,遠端腸管塌陷。切開胃前壁可見毛發樣團塊混合胃內容物形成不規則鑄形團塊。縱行切開小腸,可見毛發樣物混合腸內容物形成直徑約 4 cm 球狀實性團塊(圖1c、1d)。探查腹腔內其余小腸、結直腸未見明顯異常。術后患者恢復良好,于術后第 2 天肛門開始排氣,術后第 4 天開始進食半流質飲食,術后第 6 天出院。患者及家屬后期于我院心理衛生中心門診治療。出院后第 1 個月及第 3 個月,患者返回我院胃腸外科門診復診,復查顯示胃腸道及腹部狀況良好。

圖1

患者診療相關圖像

圖1

患者診療相關圖像

a. 術前腹部 CT 顯示胃內大量混雜密度內容物影(白箭);b. 術前腹部 CT 顯示右下腹小腸內混雜密度影(與胃內類似),考慮為梗阻原因(白箭);c. 術中取出的胃內一大小約 15 cm×6 cm×5 cm 含毛發的質硬不規則鑄形團塊;d. 術中取出的距回盲部 65 cm 小腸腔內一直徑約 4 cm 含毛發的近球形質硬團塊

討論 胃腸道毛石癥在臨床診療中并不少見,但 Rapunzel 綜合征卻是其中較為罕見的一種特殊類型[1-2]。Rapunzel 綜合征又稱“長發公主綜合征”,其名稱源自《格林童話》。Vaughan 等[3]于 1968 年首次報道本病,迄今全球文獻報道不足百例,幾乎僅見于少女或女童,平均發病年齡約為 10.8 歲[4],常因精神心理疾患而強迫性吞食自身頭發[5]。拔毛癖和食毛癥在兒童時期經常發生,被認為與缺鐵性貧血、精神心理因素(如神經性貪食癥)和家長監管疏忽等有關。根據美國精神醫學學會《精神障礙診斷與統計手冊》(第5版)的診斷標準,人群中拔毛癖的患病率為 1%~2%,其可導致斑禿,且 30%的患者合并食毛癥[6]。食毛癥是一種強迫性精神障礙,屬于異食癖的一種類型。殘留于胃皺襞的毛發無法被消化,接觸胃酸后發生變性、氧化變黑,并與食物一起形成纏繞的團塊。胃石一旦形成,隨著患者持續攝入富含纖維素和其他難以消化的物質,胃石與蛋白質、黏液和果膠黏結在一起,進而逐漸增大,形成堅固的胃腸道毛石團塊。

胃腸道毛石表面粗糙,可對胃腸道黏膜造成機械性損傷,甚至導致出血、穿孔、腸梗阻、腸套疊、梗阻性黃疸、闌尾炎等,常常表現為上腹部不適或隱痛、早飽、食欲不振、惡心嘔吐、腹部包塊、便秘或排便習慣改變等相關消化道癥狀[7-8],但急性致死性癥狀并不多見。胃腸道以外的癥狀可表現為精神障礙、斑禿、體重減輕、維生素缺乏、貧血等。本文所報道的病例營養及身體發育良好,無體重減輕和貧血,可能是由于我國經濟快速發展和物質生活極大豐富,日常膳食中的能量和微量元素供給早已能滿足生長發育所需。Rapunzel 綜合征患者最常見的就診主訴為腸梗阻癥狀(腹痛腹脹、惡心嘔吐、肛門停止排氣排便)。由于胃腸道毛石的形成過程較為隱匿,此類患者易被延遲診斷。

Rapunzel 綜合征患者均存在胃毛石,其診斷依靠上消化道內鏡檢查[9]。內鏡不僅可以明確診斷,且可同時對部分患者實施治療。X 線消化道雙重造影有一定的診斷價值,但是無法準確判斷胃石及其成分。對于有明顯腸梗阻癥狀的急診患者,腹部 CT 應作為首選的初診檢查,可為快速診斷提供方向。同時,腹部 CT 可用于篩查有無孤立性腸道毛石團塊及其位置,為制定治療方案提供依據。除此之外,詳細的病史采集尤為重要,體格檢查發現嚴重口臭和斑片狀脫發亦可為診斷提供線索。Ko?等[10]提出了 Rapunzel 綜合征的 3 個診斷要素:帶有尾巴的胃毛石、尾巴延伸到小腸、腸梗阻。Balik 等[11]根據 Rapunzel 綜合征的癥狀嚴重程度和病理生理機制將其分為 3 級,分級的主要依據為腸梗阻的嚴重程度:1 級(不完全性腸梗阻)、2 級(完全性腸梗阻)、3 級(腸壞死、腸穿孔、腹膜炎)。

目前,Rapunzel 綜合征的治療方式主要包括消化內鏡下碎石取石、外科手術治療、精神類藥物治療等。既往,外科手術是最主要的治療方式,包括胃切開取石、小腸切開取石、壞死腸切除等,其中胃切開取石是必不可少的[11]。腹部開放小切口是最常規的入路選擇,可以使用切口保護套以降低發生切口感染的可能[12]。然而,目前暫無證據表明腹腔鏡手術治療 Rapunzel 綜合征較傳統開腹手術更有優勢,且前者成功率更低[9]。本文所報道的病例采用了剖腹探查+胃切開異物取出+小腸切開異物取出術,最終成功取出毛石。此外,與開腹手術相比,成功的腹腔鏡手術操作時間更長,這主要是由于操作的復雜性和需要反復仔細檢查腸道是否遺留衛星毛石團塊[13]。隨著醫療器械和技術的發展以及對于微創的極致追求(尤其是本病多見于未成年女性患兒),內鏡下取石治療技術得以逐步在臨床開展,明顯提高了患兒和家長的滿意度[14]。不同于植物性胃石(如柿石),胃毛石團塊不易被圈套器切割、Dual 刀、激光碎石、包膜下注射碳酸氫鈉等常規內鏡下操作所處理,唯有先將外層包膜破壞,然后將毛發拆散,再利用活檢鉗或取石網籃取出體外。有研究報道,胃鏡輔助經腹壁小切口胃切開取石術可獲得良好的療效和微創結局[15]。此外,為避免胃腸道毛石團塊復發,對此類患兒術后進行精神心理干預顯得尤為重要,患兒術后應轉診至精神疾病專科進行藥物治療及長期門診隨訪[16-17]。本文所報道的病例后期也于我院心理衛生中心門診治療,使病情得以改善。

綜上所述,Rapunzel 綜合征是一種較為罕見的臨床疾病。基于拔毛食毛癖、脫發、腸梗阻癥狀和影像學表現,可對本病進行初步診斷。胃鏡檢查是診斷的金標準,且可初步嘗試內鏡下胃石治療。值得注意的是,Rapunzel 綜合征患兒并非都合并營養不良、貧血消瘦等癥狀。此外,內鏡治療對于巨大胃毛石往往無效。本病例報道旨在提高急診外科和胃腸外科專科醫師對罕見病因所致腸梗阻的認知,并幫助其優化診療策略。

作者貢獻:袁桃負責選題、臨床資料收集、論文撰寫與投稿;楊文明參與外科手術,并負責文獻檢索與信息整理;楊磊負責文獻分析、論文寫作指導與修改;李羽負責信息整理、文字校對等工作。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。