罕見病是一類發病率及患病率極低的疾病,具有診斷難、治療難、用藥難等特點。多學科診療(multi-disciplinary team, MDT)目前已經成為現代醫療主要診治模式。國內外多家醫院已經開始將 MDT 應用在罕見病診療過程中。該文針對國內外罕見病 MDT 模式進行介紹,重點闡述四川大學華西醫院罕見病 MDT 服務體系開展模式、工作流程與內容,同時探討目前罕見病 MDT 服務體系建設的問題及優化建議,旨在為我國罕見病 MDT 模式的創建提供一定的參考。

引用本文: 馬曉碗, 龔力, 何謙, 卜嘉彬, 賈丹. 罕見病多學科診療服務體系構建的分析及思考. 華西醫學, 2024, 39(1): 93-97. doi: 10.7507/1002-0179.202306160 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

罕見病又稱“孤兒病”,是指發病率極低的一大類疾病的統稱。世界各國對罕見病的定義不一。美國將本國患病人數少于 20 萬的疾病定義為罕見病,澳大利亞將本國患者人數少于 2000 人的疾病定義為罕見病,日本將本國患者人數少于 5 萬人的疾病定義為罕見病,歐盟將其成員國患病率低于 0.05% 的疾病定義為罕見病[1]。《中國罕見病定義研究報告 2021》中將新生兒發病率小于 1/10000,或患病率小于 1/10000,或患病人數少于 14 萬的疾病定義為罕見病[2]。罕見病患者目前仍面臨著諸多困境,包括:“診斷難”,平均確診時間 4.8 年;“治療難”,目前僅有 5%~10% 的已知罕見病存在有效的治療藥物;“用藥難”,即使得到準確的診斷和治療,仍可能用不上藥或用不起藥[3]。因此罕見病不僅是醫學問題,更是社會問題,需要多學科、多專業的臨床醫生共同為其提供診療方案。多學科診療(multi-disciplinary team, MDT)主要是多學科專家討論,為患者提供系統性、專業化、規范化、個體化治療方案的一種診療模式[4]。罕見病臨床上病例少,導致誤診率高,MDT 模式恰好能幫助醫生協同診療,避免患者輾轉就醫。本文通過介紹國內外罕見病 MDT 模式,重點分析四川大學華西醫院(以下簡稱“我院”)罕見病 MDT 服務體系建設情況,探討目前罕見病 MDT 服務體系建設的問題并提出優化建議,旨在為我國罕見病 MDT 模式的創建提供一定的參考。

1 國內外罕見病 MDT 模式分析

由于罕見病涉及多系統、診斷難的特點,MDT 模式在罕見病方面的應用顯得尤為重要。美國威斯康辛州醫學院針對罕見疾病或未確診疾病,采用團隊協作的方式進行診斷,認為單個臨床醫生對罕見疾病了解程度有限,需要團隊協助進行診斷,基于團隊的方法能提高診斷的準確性[5]。英國牛津大學拉德克里夫醫學系對罕見疾病進行 MDT,認為多學科團隊是患者臨床管理的一個重要機制,MDT 確保跨學科的集體鏈接,結合各專業專家意見,達成以疾病為基礎的循證決策,并為患者提供服務[6]。我國罕見病研究較西方國家起步晚,近幾年因國家逐漸重視并出臺了一系列政策來保障罕見病的診治,罕見病研究開始飛速發展。罕見病 MDT 因無統一模式,沒有進行全國推廣,還需要各家醫院根據自身情況不斷探索罕見病 MDT 模式。以國外的美國威斯康辛州醫學院和英國牛津大學拉德克里夫醫學系[5-6]以及國內的北京協和醫院、北京大學第一醫院、上海交通大學醫學院附屬新華醫院、復旦大學附屬中山醫院為例[7-10],國內外罕見病 MDT 具體模式特征見表1。除此之外,國外的罕見病中心大多依靠頂尖高校與醫院/診所合辦的模式進行罕見病診治研究,具體見表2。我國因罕見病研究起步較晚,研究資源分散,流行病學、診療、用藥等相關數據不足。我國罕見病數據信息平臺初步建成 2 個,即中國罕見病診療服務信息系統和中國國家罕見病注冊系統,作為疾病診治和數據產生的有效載體[11]。前者由協作網醫院上報第一批罕見目錄中罕見病患者的信息,后者不局限目錄中的罕見病,主要服務于罕見病研究,尤其為多中心、復雜數據登記和長程隨訪研究服務,并包括相關聯的生物樣本庫[7]。

2 我院罕見病 MDT 服務體系建設分析

我院作為中國西部地區的國家級疑難危重癥診療中心,承擔著中西部地區罕見病診治的重要責任。為改善罕見病患者的就診現狀,我院早在 2016 年就成立了罕見病診治中心(即罕見病中心前身)。2019 年《國家衛生健康委辦公廳關于建立全國罕見病診療協作網的通知》中提出,在全國范圍內遴選罕見病診療能力較強、診療病例較多的醫院組建罕見病診療協作網,對罕見病患者進行集中診療和雙向轉診[12]。我院從 2016 年開展第一類單病種罕見病即肥厚型心肌病 MDT 以來,不斷探索罕見病 MDT 服務體系,創新罕見病 MDT 模式,努力提升我院罕見病診療水平,切實為罕見病患者提供精準診療,實現“一患一策”。

2.1 我院罕見病 MDT 主要開展模式

我院開展的罕見病 MDT 模式主要包括 3 種模式,其中院內可采用前 2 種模式:① 以單病種的形式,組建固定 MDT 團隊,以“固定時間、固定地點、固定科室”的模式開展罕見病 MDT;② 根據患者具體病情、醫生臨時發起的罕見病會診要求,臨時組建 MDT 團隊,以“罕見病疑難多科會診”的模式開展罕見病 MDT;③ 院外依托四川省罕見病診療協作網建立牽頭醫院-成員醫院-增補醫院三級罕見病多學科遠程會診模式。這 3 種模式相互補充,以滿足不同臨床需求,為罕見病患者提供個體化診療方案。

2.2 我院罕見病 MDT 工作流程

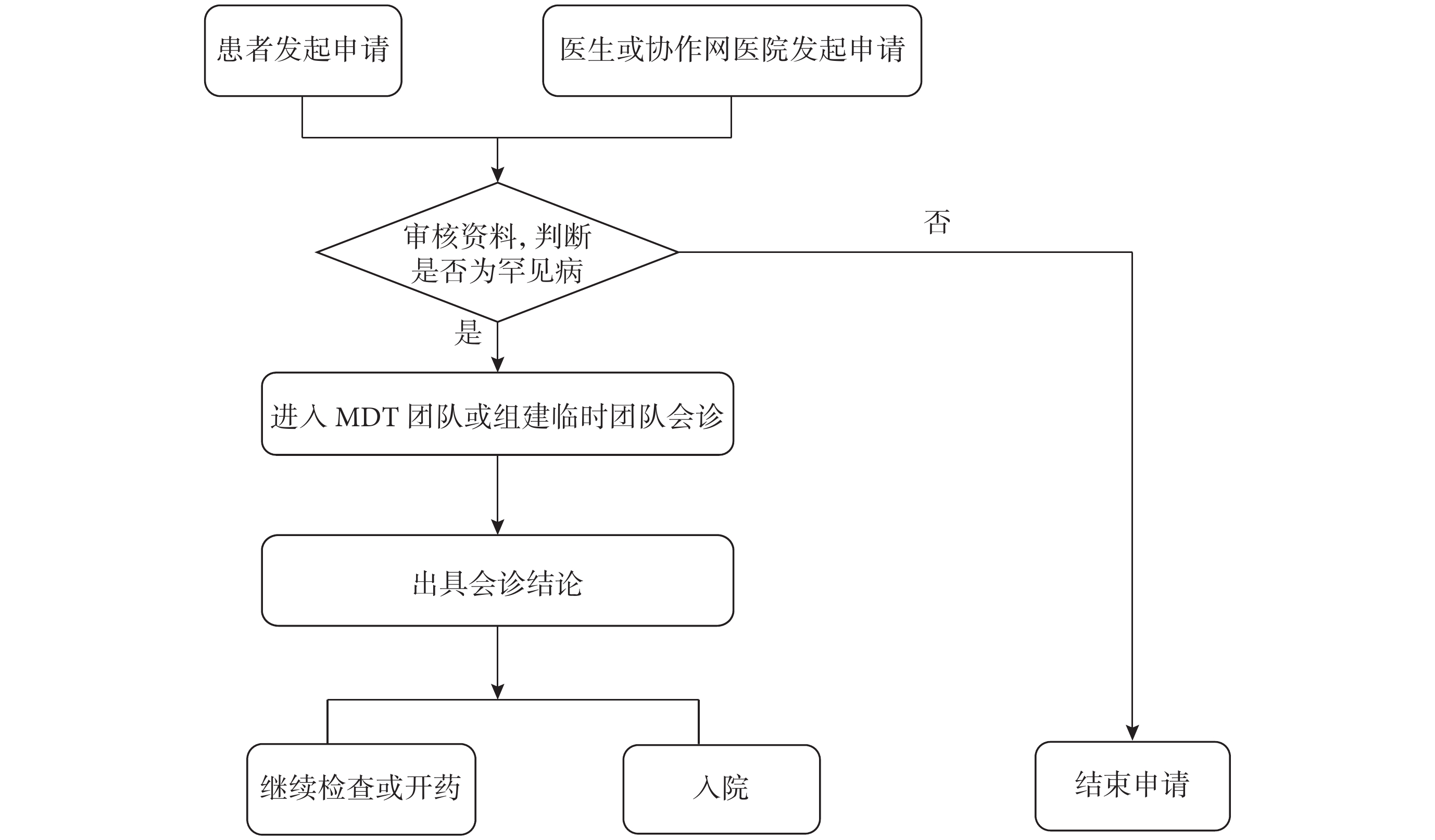

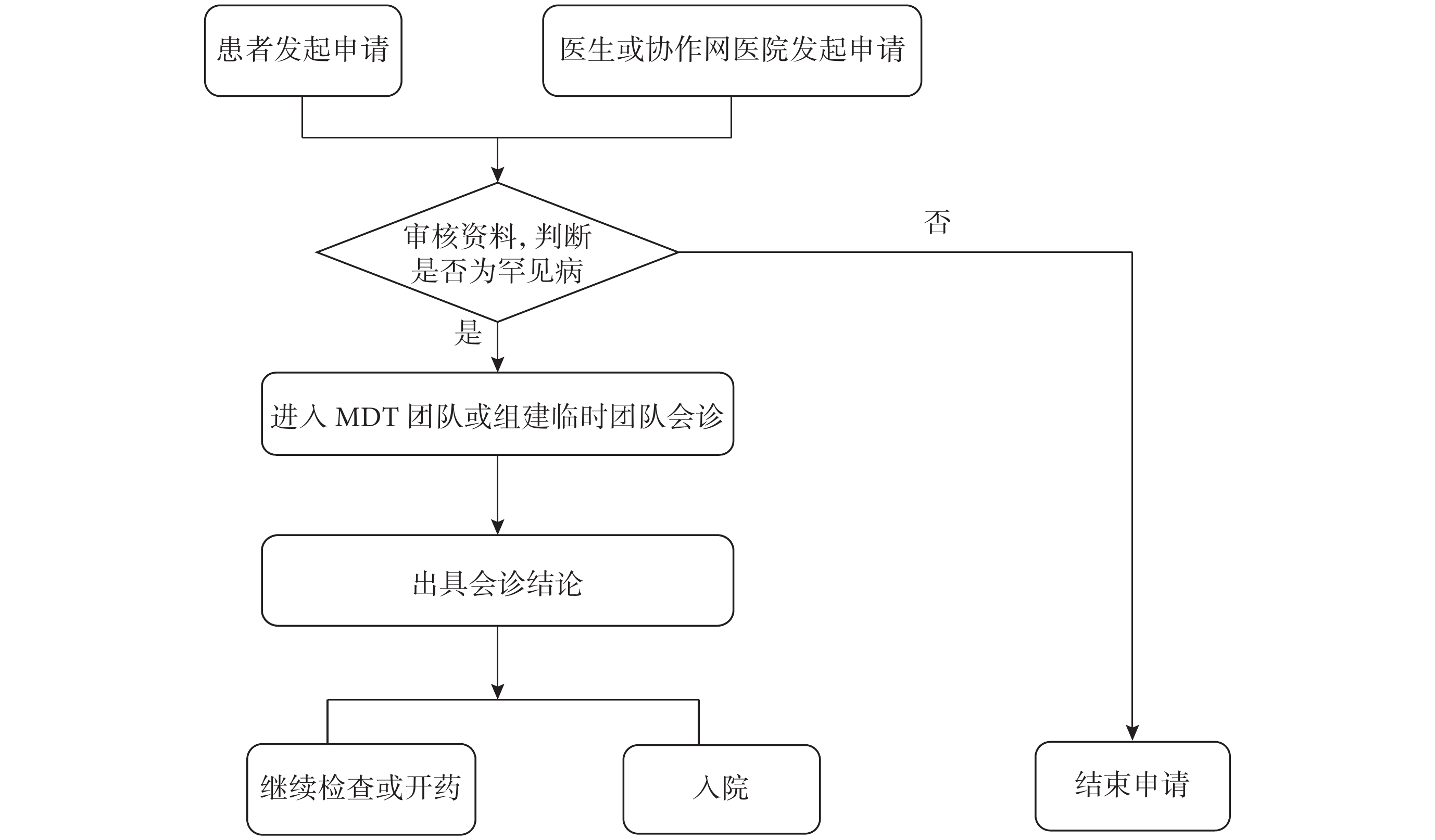

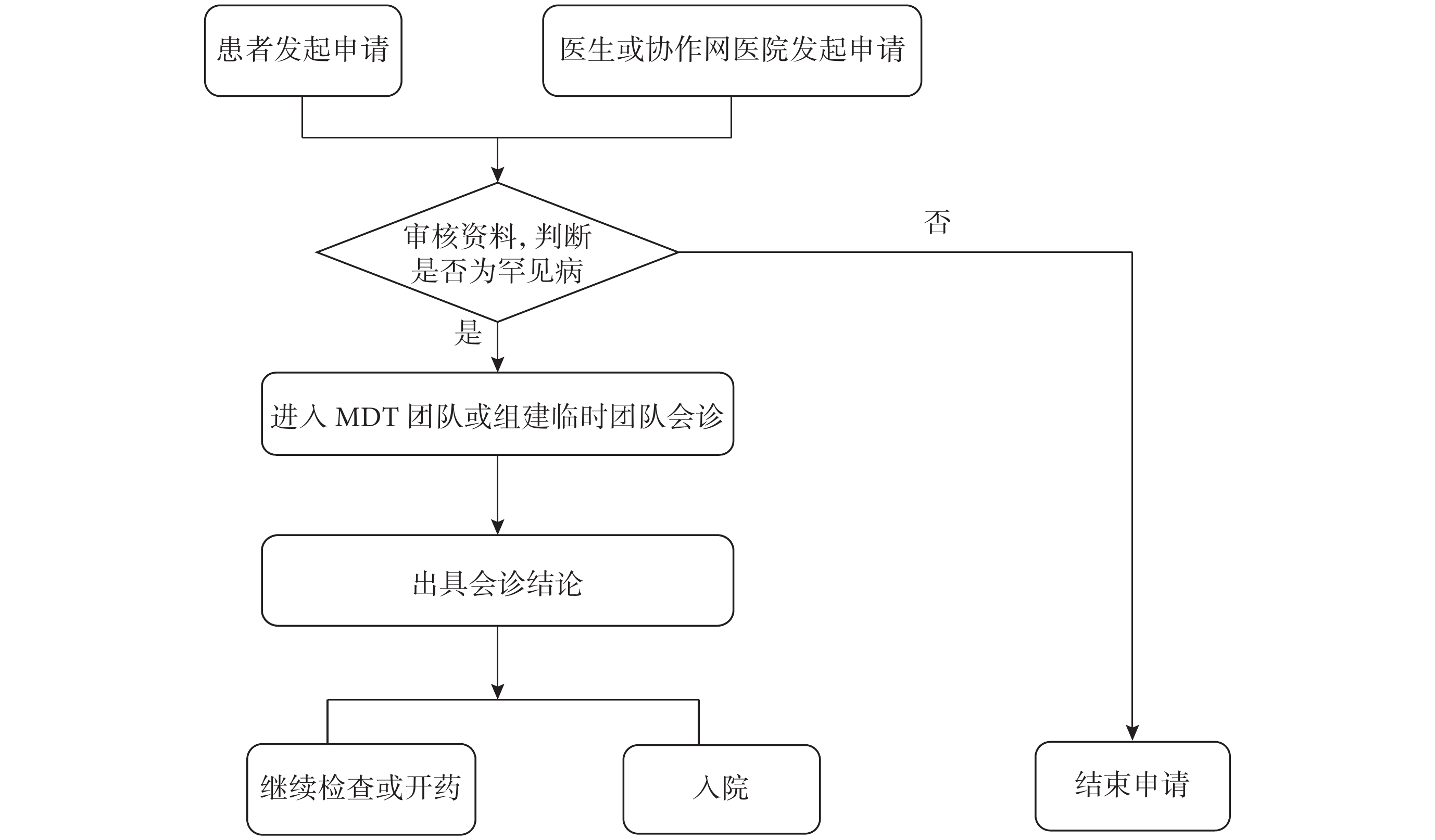

我院罕見病 MDT 概要工作流程如圖1 所示,患者發起申請,MDT 團隊審核資料后,即可進入 MDT 會診,出具會診結論,但不同的診療模式其具體流程細節不同。單病種形式是由患者根據自身病種或醫生推薦進行罕見病 MDT;患者前往罕見病中心進行登記及資料審核,并繳納相關費用;針對單病種罕見病 MDT,在該病種固定時間前往會診室,由臨床一線醫生詢問病史,采集相關資料并進行整理;固定 MDT 團隊專家進行討論并作出診療對策,向患者及家屬交代會診結論,反饋會診報告。針對臨時發起的罕見病疑難多科會診,根據患者病情需要,臨時組建副高級職稱以上的醫師團隊參與討論,形成最后會診結論反饋至患者。四川省罕見病診療協作網成員醫院由醫務部牽頭發起遠程多學科會診,根據患者病情組建專家團隊,并對患者提供會診結論。

圖1

罕見病 MDT 工作流程

圖1

罕見病 MDT 工作流程

MDT:多學科診療

2.3 我院罕見病 MDT 開展內容

我院自 2016 年開展單病種罕見病 MDT 即肥厚型心肌病 MDT 以來,至今已經增加至 5 種單病種罕見病 MDT,包括肥厚型心肌病、淀粉樣變、肺動脈高壓、視網膜母細胞瘤及神經內分泌腫瘤。肥厚型心肌病是第一個基于病因與發病機制進行精準治療的心血管病,《中國成人肥厚型心肌病診斷與治療指南》(2023 年指南)明確提出通過多學科合作的綜合方式對肥厚型心肌病進行全面診療評估,有助于為患者選擇個體化的診療方案,并獲得最佳效果[13]。淀粉樣變主要與克隆性漿細胞異常增殖有關,多學科合作診療體系的建立是實現患者早期診治的重要基礎[14]。肺動脈高壓是一種進展迅速的致死性疾病,患者應盡早在專業診治中心由多學科協作組制定并實施系統的診療計劃[15]。視網膜母細胞瘤的治療涉及眼科、小兒腫瘤、病理、影像以及放療等多個學科,建立多學科聯合模式,共同討論制定及調整每個患者的治療方案,無疑將對患者的治療起到積極作用[16]。神經內分泌腫瘤臨床表現復雜、生物學行為多樣、涉及多個學科,MDT 模式提供一站式的、基于循證醫學證據的診療計劃,大大縮短了患者從出現癥狀到接受治療的時間,改善了就醫體驗,并最終提高了患者的生活質量、延長了生存期[17]。開展具體情況見表3。2016 年 1 月—2022 年 12 月,我院開展單病種罕見病 MDT 969 例,其中肥厚型心肌病 81 例,淀粉樣變 327 例,肺動脈高壓 52 例,視網膜母細胞瘤 106 例,神經內分泌腫瘤 403 例;開展疑難罕見病多學科會診 20 余例,遠程多學科會診 10 余例。

自 2019 年由我院牽頭的四川省罕見病診療協作網成立以來,我院牽頭編寫了《四川省罕見病診療協作網建設工作實施方案》,其中建立了牽頭醫院、成員醫院及增補醫院罕見病多學科遠程會診的標準及管理制度,提升罕見病診療同質化水平,充分發揮出我院優質醫療資源輻射帶動作用。

3 罕見病 MDT 服務體系建設的問題及優化建議

3.1 我國罕見病 MDT 缺乏規范的政策支撐

雖然近年來,我國高度關注罕見病患者這個“小群體”,通過制定第一批罕見病目錄、建立全國罕見病診療協作網、將“加強罕見病研究和用藥保障”寫入《政府工作報告》等措施,共同助力罕見病診療與保障,但是目前尚無針對罕見病 MDT 的相關政策出臺,缺乏規范性的文件指引,致使各地方及醫院開展罕見病 MDT 沒有基礎的統一規范,無法進行對罕見病 MDT 質量考核體系規范化。

建議積極建立和完善罕見病 MDT 相關管理文件,讓各醫院開展罕見病 MDT 做到有法可依、有理可據,強化政策導向作用,不斷完善罕見病 MDT 組織體系建設。

3.2 我國罕見病 MDT 缺乏相關指南及專家共識

2017 年,一項針對 277 部罕見病指南進行分析的項目顯示:發布語種方面,罕見病指南以英語(32%,88 部)、法語(31%,86 部)和德語(29%,80 部)為主,而中文指南僅有 1 部[18]。自 2019 年 2 月 28 日國家衛生健康委員會發布《罕見病診療指南(2019 年版)》[19]以來,我國陸續針對 Gitelman 綜合征、肥厚型心肌病、淀粉樣變等罕見病制定了相關臨床診療指南或專家共識,其中強調了罕見病 MDT 的重要性。目前全球罕見病有 7000 余種,我國第一批罕見病目錄中也納入了 121 種疾病,這 121 種疾病中專家共識或指南并沒有完全覆蓋。

建議加強罕見病規范化科學研究高素質人才培養,從而制定出高質量適應我國國情的循證實踐指南或專家共識[18]。

3.3 罕見病 MDT 存在明顯地域差異

我國人口眾多,各地區醫療資源不均衡、醫療水平參差不齊,導致罕見病主要集中在大型三級甲等公立醫院,基層醫院較少涉及。有研究結果顯示,三級醫院受訪臨床醫生診療罕見病患者的概率約是二級醫院受訪臨床醫生的 2.5 倍,相比于縣級/縣級市醫院,區級醫院和市級/地區級醫院受訪臨床醫生診療罕見病患者的概率顯著降低[20]。故罕見病診療應該進行分級診療,其中 MDT 重點放在國內大型三級甲等醫院或專科醫學中心,將優質醫療資源集中,下一級醫院的醫生加強罕見病相關診療知識的培訓,遇到可疑罕見病例,及時與上級醫院聯系,進行遠程會診。

建議充分利用互聯網及信息化手段,開展線上及遠程 MDT,以點帶面推廣罕見病 MDT,推進優質醫療資源下沉;充分利用學科聯盟、國家/區域罕見病醫療中心作為罕見病 MDT 管理頂層設計優勢,建立罕見病 MDT 模式,指導各級醫療機構制定罕見病診治策略,搭建罕見病救治平臺[21-22]。

3.4 罕見病 MDT 缺乏完善的隨訪系統及診療效果評價體系

因罕見病診斷難、治療難及誤診率高等特點,罕見病往往需要在三級甲等醫院完成診斷和確定治療方案,但基層醫療機構缺乏接續管理能力,很少設置罕見病 MDT 單元,無法對罕見病患者進行隨訪,對上級醫療機構制定的隨訪方案執行力差[23]。同時不同罕見病 MDT 團隊會診質量存在差異,存在會診質量不高、會診不及時、質量控制不嚴和執行會診意見不到位的現象[24]。

建議針對罕見病 MDT 構建相應的隨訪系統,固定專職人員對會診結果進行隨訪,了解患者是否按照會診意見執行,評估執行效果,形成隨訪表單。同時從醫院層面,構建罕見病 MDT 診療效果評價體系,并納入會診醫生績效考核,增強醫生參與積極性及提高會診質量。

4 小結與展望

罕見病病種多,病情復雜,一般涉及多個系統,常常需要進行 MDT 來進行精準施策。目前我國尚無統一針對罕見病的 MDT 模式或體系,需要各家醫院積極探索 MDT 在罕見病方面的機制。我院采用院內單病種罕見病 MDT+疑難罕見病 MDT 及院外遠程會診模式,探索針對不同患者需求的個體化罕見病 MDT 體系,為我國建立統一規范的罕見病 MDT 提供借鑒與參考。罕見病 MDT 將是一個常態化的協作模式,不僅可以推進相關學科的發展,也能在不斷探索中完善管理和總結經驗,形成長效機制,有力提升醫院罕見病醫療服務水平和服務質量。醫院不斷加速各專科優勢亞專業的整合,患者將得到更大的獲益,同時建立罕見病 MDT 管理體系,各學科之間密切合作,在一定診斷的基礎上還可以形成專家共識或指南,助力提升我國罕見病診治水平,貢獻“中國方案”。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

罕見病又稱“孤兒病”,是指發病率極低的一大類疾病的統稱。世界各國對罕見病的定義不一。美國將本國患病人數少于 20 萬的疾病定義為罕見病,澳大利亞將本國患者人數少于 2000 人的疾病定義為罕見病,日本將本國患者人數少于 5 萬人的疾病定義為罕見病,歐盟將其成員國患病率低于 0.05% 的疾病定義為罕見病[1]。《中國罕見病定義研究報告 2021》中將新生兒發病率小于 1/10000,或患病率小于 1/10000,或患病人數少于 14 萬的疾病定義為罕見病[2]。罕見病患者目前仍面臨著諸多困境,包括:“診斷難”,平均確診時間 4.8 年;“治療難”,目前僅有 5%~10% 的已知罕見病存在有效的治療藥物;“用藥難”,即使得到準確的診斷和治療,仍可能用不上藥或用不起藥[3]。因此罕見病不僅是醫學問題,更是社會問題,需要多學科、多專業的臨床醫生共同為其提供診療方案。多學科診療(multi-disciplinary team, MDT)主要是多學科專家討論,為患者提供系統性、專業化、規范化、個體化治療方案的一種診療模式[4]。罕見病臨床上病例少,導致誤診率高,MDT 模式恰好能幫助醫生協同診療,避免患者輾轉就醫。本文通過介紹國內外罕見病 MDT 模式,重點分析四川大學華西醫院(以下簡稱“我院”)罕見病 MDT 服務體系建設情況,探討目前罕見病 MDT 服務體系建設的問題并提出優化建議,旨在為我國罕見病 MDT 模式的創建提供一定的參考。

1 國內外罕見病 MDT 模式分析

由于罕見病涉及多系統、診斷難的特點,MDT 模式在罕見病方面的應用顯得尤為重要。美國威斯康辛州醫學院針對罕見疾病或未確診疾病,采用團隊協作的方式進行診斷,認為單個臨床醫生對罕見疾病了解程度有限,需要團隊協助進行診斷,基于團隊的方法能提高診斷的準確性[5]。英國牛津大學拉德克里夫醫學系對罕見疾病進行 MDT,認為多學科團隊是患者臨床管理的一個重要機制,MDT 確保跨學科的集體鏈接,結合各專業專家意見,達成以疾病為基礎的循證決策,并為患者提供服務[6]。我國罕見病研究較西方國家起步晚,近幾年因國家逐漸重視并出臺了一系列政策來保障罕見病的診治,罕見病研究開始飛速發展。罕見病 MDT 因無統一模式,沒有進行全國推廣,還需要各家醫院根據自身情況不斷探索罕見病 MDT 模式。以國外的美國威斯康辛州醫學院和英國牛津大學拉德克里夫醫學系[5-6]以及國內的北京協和醫院、北京大學第一醫院、上海交通大學醫學院附屬新華醫院、復旦大學附屬中山醫院為例[7-10],國內外罕見病 MDT 具體模式特征見表1。除此之外,國外的罕見病中心大多依靠頂尖高校與醫院/診所合辦的模式進行罕見病診治研究,具體見表2。我國因罕見病研究起步較晚,研究資源分散,流行病學、診療、用藥等相關數據不足。我國罕見病數據信息平臺初步建成 2 個,即中國罕見病診療服務信息系統和中國國家罕見病注冊系統,作為疾病診治和數據產生的有效載體[11]。前者由協作網醫院上報第一批罕見目錄中罕見病患者的信息,后者不局限目錄中的罕見病,主要服務于罕見病研究,尤其為多中心、復雜數據登記和長程隨訪研究服務,并包括相關聯的生物樣本庫[7]。

2 我院罕見病 MDT 服務體系建設分析

我院作為中國西部地區的國家級疑難危重癥診療中心,承擔著中西部地區罕見病診治的重要責任。為改善罕見病患者的就診現狀,我院早在 2016 年就成立了罕見病診治中心(即罕見病中心前身)。2019 年《國家衛生健康委辦公廳關于建立全國罕見病診療協作網的通知》中提出,在全國范圍內遴選罕見病診療能力較強、診療病例較多的醫院組建罕見病診療協作網,對罕見病患者進行集中診療和雙向轉診[12]。我院從 2016 年開展第一類單病種罕見病即肥厚型心肌病 MDT 以來,不斷探索罕見病 MDT 服務體系,創新罕見病 MDT 模式,努力提升我院罕見病診療水平,切實為罕見病患者提供精準診療,實現“一患一策”。

2.1 我院罕見病 MDT 主要開展模式

我院開展的罕見病 MDT 模式主要包括 3 種模式,其中院內可采用前 2 種模式:① 以單病種的形式,組建固定 MDT 團隊,以“固定時間、固定地點、固定科室”的模式開展罕見病 MDT;② 根據患者具體病情、醫生臨時發起的罕見病會診要求,臨時組建 MDT 團隊,以“罕見病疑難多科會診”的模式開展罕見病 MDT;③ 院外依托四川省罕見病診療協作網建立牽頭醫院-成員醫院-增補醫院三級罕見病多學科遠程會診模式。這 3 種模式相互補充,以滿足不同臨床需求,為罕見病患者提供個體化診療方案。

2.2 我院罕見病 MDT 工作流程

我院罕見病 MDT 概要工作流程如圖1 所示,患者發起申請,MDT 團隊審核資料后,即可進入 MDT 會診,出具會診結論,但不同的診療模式其具體流程細節不同。單病種形式是由患者根據自身病種或醫生推薦進行罕見病 MDT;患者前往罕見病中心進行登記及資料審核,并繳納相關費用;針對單病種罕見病 MDT,在該病種固定時間前往會診室,由臨床一線醫生詢問病史,采集相關資料并進行整理;固定 MDT 團隊專家進行討論并作出診療對策,向患者及家屬交代會診結論,反饋會診報告。針對臨時發起的罕見病疑難多科會診,根據患者病情需要,臨時組建副高級職稱以上的醫師團隊參與討論,形成最后會診結論反饋至患者。四川省罕見病診療協作網成員醫院由醫務部牽頭發起遠程多學科會診,根據患者病情組建專家團隊,并對患者提供會診結論。

圖1

罕見病 MDT 工作流程

圖1

罕見病 MDT 工作流程

MDT:多學科診療

2.3 我院罕見病 MDT 開展內容

我院自 2016 年開展單病種罕見病 MDT 即肥厚型心肌病 MDT 以來,至今已經增加至 5 種單病種罕見病 MDT,包括肥厚型心肌病、淀粉樣變、肺動脈高壓、視網膜母細胞瘤及神經內分泌腫瘤。肥厚型心肌病是第一個基于病因與發病機制進行精準治療的心血管病,《中國成人肥厚型心肌病診斷與治療指南》(2023 年指南)明確提出通過多學科合作的綜合方式對肥厚型心肌病進行全面診療評估,有助于為患者選擇個體化的診療方案,并獲得最佳效果[13]。淀粉樣變主要與克隆性漿細胞異常增殖有關,多學科合作診療體系的建立是實現患者早期診治的重要基礎[14]。肺動脈高壓是一種進展迅速的致死性疾病,患者應盡早在專業診治中心由多學科協作組制定并實施系統的診療計劃[15]。視網膜母細胞瘤的治療涉及眼科、小兒腫瘤、病理、影像以及放療等多個學科,建立多學科聯合模式,共同討論制定及調整每個患者的治療方案,無疑將對患者的治療起到積極作用[16]。神經內分泌腫瘤臨床表現復雜、生物學行為多樣、涉及多個學科,MDT 模式提供一站式的、基于循證醫學證據的診療計劃,大大縮短了患者從出現癥狀到接受治療的時間,改善了就醫體驗,并最終提高了患者的生活質量、延長了生存期[17]。開展具體情況見表3。2016 年 1 月—2022 年 12 月,我院開展單病種罕見病 MDT 969 例,其中肥厚型心肌病 81 例,淀粉樣變 327 例,肺動脈高壓 52 例,視網膜母細胞瘤 106 例,神經內分泌腫瘤 403 例;開展疑難罕見病多學科會診 20 余例,遠程多學科會診 10 余例。

自 2019 年由我院牽頭的四川省罕見病診療協作網成立以來,我院牽頭編寫了《四川省罕見病診療協作網建設工作實施方案》,其中建立了牽頭醫院、成員醫院及增補醫院罕見病多學科遠程會診的標準及管理制度,提升罕見病診療同質化水平,充分發揮出我院優質醫療資源輻射帶動作用。

3 罕見病 MDT 服務體系建設的問題及優化建議

3.1 我國罕見病 MDT 缺乏規范的政策支撐

雖然近年來,我國高度關注罕見病患者這個“小群體”,通過制定第一批罕見病目錄、建立全國罕見病診療協作網、將“加強罕見病研究和用藥保障”寫入《政府工作報告》等措施,共同助力罕見病診療與保障,但是目前尚無針對罕見病 MDT 的相關政策出臺,缺乏規范性的文件指引,致使各地方及醫院開展罕見病 MDT 沒有基礎的統一規范,無法進行對罕見病 MDT 質量考核體系規范化。

建議積極建立和完善罕見病 MDT 相關管理文件,讓各醫院開展罕見病 MDT 做到有法可依、有理可據,強化政策導向作用,不斷完善罕見病 MDT 組織體系建設。

3.2 我國罕見病 MDT 缺乏相關指南及專家共識

2017 年,一項針對 277 部罕見病指南進行分析的項目顯示:發布語種方面,罕見病指南以英語(32%,88 部)、法語(31%,86 部)和德語(29%,80 部)為主,而中文指南僅有 1 部[18]。自 2019 年 2 月 28 日國家衛生健康委員會發布《罕見病診療指南(2019 年版)》[19]以來,我國陸續針對 Gitelman 綜合征、肥厚型心肌病、淀粉樣變等罕見病制定了相關臨床診療指南或專家共識,其中強調了罕見病 MDT 的重要性。目前全球罕見病有 7000 余種,我國第一批罕見病目錄中也納入了 121 種疾病,這 121 種疾病中專家共識或指南并沒有完全覆蓋。

建議加強罕見病規范化科學研究高素質人才培養,從而制定出高質量適應我國國情的循證實踐指南或專家共識[18]。

3.3 罕見病 MDT 存在明顯地域差異

我國人口眾多,各地區醫療資源不均衡、醫療水平參差不齊,導致罕見病主要集中在大型三級甲等公立醫院,基層醫院較少涉及。有研究結果顯示,三級醫院受訪臨床醫生診療罕見病患者的概率約是二級醫院受訪臨床醫生的 2.5 倍,相比于縣級/縣級市醫院,區級醫院和市級/地區級醫院受訪臨床醫生診療罕見病患者的概率顯著降低[20]。故罕見病診療應該進行分級診療,其中 MDT 重點放在國內大型三級甲等醫院或專科醫學中心,將優質醫療資源集中,下一級醫院的醫生加強罕見病相關診療知識的培訓,遇到可疑罕見病例,及時與上級醫院聯系,進行遠程會診。

建議充分利用互聯網及信息化手段,開展線上及遠程 MDT,以點帶面推廣罕見病 MDT,推進優質醫療資源下沉;充分利用學科聯盟、國家/區域罕見病醫療中心作為罕見病 MDT 管理頂層設計優勢,建立罕見病 MDT 模式,指導各級醫療機構制定罕見病診治策略,搭建罕見病救治平臺[21-22]。

3.4 罕見病 MDT 缺乏完善的隨訪系統及診療效果評價體系

因罕見病診斷難、治療難及誤診率高等特點,罕見病往往需要在三級甲等醫院完成診斷和確定治療方案,但基層醫療機構缺乏接續管理能力,很少設置罕見病 MDT 單元,無法對罕見病患者進行隨訪,對上級醫療機構制定的隨訪方案執行力差[23]。同時不同罕見病 MDT 團隊會診質量存在差異,存在會診質量不高、會診不及時、質量控制不嚴和執行會診意見不到位的現象[24]。

建議針對罕見病 MDT 構建相應的隨訪系統,固定專職人員對會診結果進行隨訪,了解患者是否按照會診意見執行,評估執行效果,形成隨訪表單。同時從醫院層面,構建罕見病 MDT 診療效果評價體系,并納入會診醫生績效考核,增強醫生參與積極性及提高會診質量。

4 小結與展望

罕見病病種多,病情復雜,一般涉及多個系統,常常需要進行 MDT 來進行精準施策。目前我國尚無統一針對罕見病的 MDT 模式或體系,需要各家醫院積極探索 MDT 在罕見病方面的機制。我院采用院內單病種罕見病 MDT+疑難罕見病 MDT 及院外遠程會診模式,探索針對不同患者需求的個體化罕見病 MDT 體系,為我國建立統一規范的罕見病 MDT 提供借鑒與參考。罕見病 MDT 將是一個常態化的協作模式,不僅可以推進相關學科的發展,也能在不斷探索中完善管理和總結經驗,形成長效機制,有力提升醫院罕見病醫療服務水平和服務質量。醫院不斷加速各專科優勢亞專業的整合,患者將得到更大的獲益,同時建立罕見病 MDT 管理體系,各學科之間密切合作,在一定診斷的基礎上還可以形成專家共識或指南,助力提升我國罕見病診治水平,貢獻“中國方案”。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。