引用本文: 戴遙, 董四平, 李萌, 許昌, 劉巧艷. 區域內醫養結合服務需求與資源匹配系統動力學模型初步構建與仿真. 華西醫學, 2023, 38(12): 1812-1818. doi: 10.7507/1002-0179.202309189 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

我國在積極應對人口老齡化的戰略中,醫養結合服務模式也在不斷地發展和變化。有研究指出醫養結合模式是指醫療資源與包括社會養老機構、社區老年照料中心、居家養老照護體系在內的養老資源有機結合、互相促進的功能性、整合性服務體系[1]。雖我國已逐步形成多元多層次的醫養結合服務網絡體系,但仍有較多醫療護理資源尚未充分利用,且難以有效整合和滿足老年人群與日俱增的醫養整合型服務需求[2-3]。系統動力學理論分析能通過各要素間的因果關系、變量特性和特點的分析,對系統內部作用機制更加清晰明了,也能通過系統存量流量圖關系進一步量化分析各要素的關系,目前系統動力學也逐漸應用于醫養結合服務的不同領域相關研究,包括運用系統動力學理論分析不同資源要素和因果關系、部分要素的模型仿真等探索性研究,為醫養結合服務的優化提供一定思路和理論支撐,但現有研究在醫養結合服務領域的結構要素梳理和仿真模擬等應用研究領域仍缺乏系統性梳理和總結,需進一步細化深入且完善[4-5]。因此,本研究根據樣本地區的區域老年人群不同健康狀態的分布動態趨勢,結合供給側 5 個醫養結合服務系統的供給能力及變化趨勢,建立根據人群需求的資源配置動態測算趨勢,以需求為導向建立醫養結合服務資源配置變化的系統動力學模型,為其在醫養結合服務模式領域的研究提供一定參考依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

基于文獻資料和訪談資料確立的系統動力學模型主要因素初始指標,采用方便抽樣法選擇12名在醫養結合、醫療資源配置、系統動力學等研究領域的專家學者,開展兩輪專家咨詢,結合數據的可獲得性、完整性進行綜合評價,篩選確定供需雙方的主要因素。針對專家同意納入比例≥80%的主要因素,專家意見較為一致,考慮納入;針對專家同意納入比例<25%的主要因素,考慮排除。

1.2 方法

1.2.1 系統動力學模型的主要因素選取

結合本研究的目標導向和模型基本假設,以醫養結合服務的需求和資源供給作為主要組成部分,對不同主體評價指標的分析。

① 需方主要因素的選取。A. 區域老年人口總數及其變動情況。結合人群自然動態變化的區域人口總量分析中以常住人口作為其統計口徑,包括戶籍人口和外來常住人口的綜合。B. 區域各類健康狀態的老年人口數量。在不同醫養結合模式下,健康狀態老年人數、機能減退人數、失能風險期人數、失能加重人數、失能老年人數這5類老年人的具體數量可通過區域各類老年人數的基準數據,結合各類老年人不同健康狀態間的轉移比例運算所得。C. 各類床位及人員需求數量。床位和人力是作為供需關系研究的重點,綜合不同醫養結合服務的床位容量,本研究將醫養結合服務所需的人力資源進行綜合分析,包括執業(助理)醫師、注冊護士、護理員、社會工作者等,不同類型的供給模式下所需人員類型和數量也存在差異,主要衡量在不同服務模式下的床人比是否滿足接受不同類型服務的需求數量。其中,床人總量指代各類型醫養結合服務供給的床位容量、供給人員總體配置數量。D. 人均居民養老消費支出。本研究將人均國內生產總值(gross domestic product, GDP)、社會平均工資、人均可支配收入、高齡補貼標準綜合納入分析,測算區域人均居民養老消費支出變化率,在不同人均居民養老消費支出范圍內對醫養結合服務需求程度有所差異。

② 供方主要因素的選取。A. 不同服務模式的床人比。綜合考慮各類型床位的實有數量和區域調研中老年人醫養結合服務相關衛生護理及社會養老服務人員。細分醫養結合服務供給的床位容量、供給人員總體配置數量、床人比等差異性指標。B. 平均住院日和病床使用率。本研究引入平均住院日和病床使用率對區域醫療資源配置和使用效率進行綜合分析,在一定合理的區間范圍內,當區域內醫養結合資源得到有效利用和周轉,也有利于區域的綜合性統籌規劃和合理資源布局,隨著老年人不同狀態的進展,不同服務模式之間也存在一定的轉移概率。C. 不同模式的平均服務價格。根據區域人口經濟發展水平,結合區域內不同類型醫養結合機構的服務人群和不同類型服務的平均價格,在區域內居民人均養老消費水平一定范圍內,醫養結合服務的供給量和需求量達到相對的平衡。D. 養老服務資源投入。本研究僅將政府養老投入納入分析,針對不同類型醫養結合服務的供方投入相應比例資源,根據區域的人均GDP、人均居民養老消費水平等多重因素動態進行投入變化率的調整。

1.2.2 系統動力學模型的建立

根據建立醫養結合供需匹配的因果關系,提取區域內醫養結合供需匹配系統模型指標,建立區域醫養結合供需匹配因果關系圖和醫養結合供需匹配的系統動力學模型流圖。

① 區域內醫養結合供需匹配系統模型指標。包括子系統的水平變量、速率變量以及輔助變量。

② 區域醫養結合供需匹配因果關系圖。在復雜的區域人口經濟大系統中,將區域醫養結合資源配置、供給數量、需求數量、消費支出等密切相連,通過動態分析模型建立,全面準確地研究各因素間的相互作用關系和它們對系統行為的影響。此外,還有其他許多內容,如醫養結合服務質量、服務效果、醫養機構合作收益和項目需求量、風險分攤成本比例等未納入本系統的界限內。

③ 醫養結合供需匹配的系統動力學模型流圖。在醫養結合供需關系圖的基礎上,進一步確立變量間的函數關系,使系統內部的作用機制更加清晰明了,通過流圖中關系的量化,以實現醫養結合供需協調配置和平衡發展的仿真目的。

1.2.3 系統動力學模型的仿真模擬

基于系統動力學模型對區域內醫養結合服務供需進行仿真模擬。實證數據來源于江蘇省蘇州市醫養結合項目建設基地2010年1月1日—2022年12月31日的統計年鑒、醫療及養老機構調研。首先對區域部分實證數據進行初步構建,同時結合文獻資料歸納總結對模型進行變量和函數關系的初步確認,根據系統動力學建模進行仿真模擬,初步構建的區域內 5 種醫養結合模式供需比的系統動力學仿真模擬結果,并通過對時間間隔分別為1年、半年、1/4 年的模型主要供需關系的運行進行檢驗。

1.3 統計學方法

系統動力學建模程序一般步驟包括識別問題、確定系統邊界、確定因果關系、建立系統動力學模型,通過模型仿真等分析結果,提出優化對策。本研究利用Vensim軟件建立區域醫養結合供需匹配的系統動力學模型流圖。通過箭頭反映各子系統之間因素之間的相互關系,基于實證調研數據對模型進行仿真模擬和穩健性檢驗。

2 結果

2.1 醫養結合供需匹配的因果關系建立

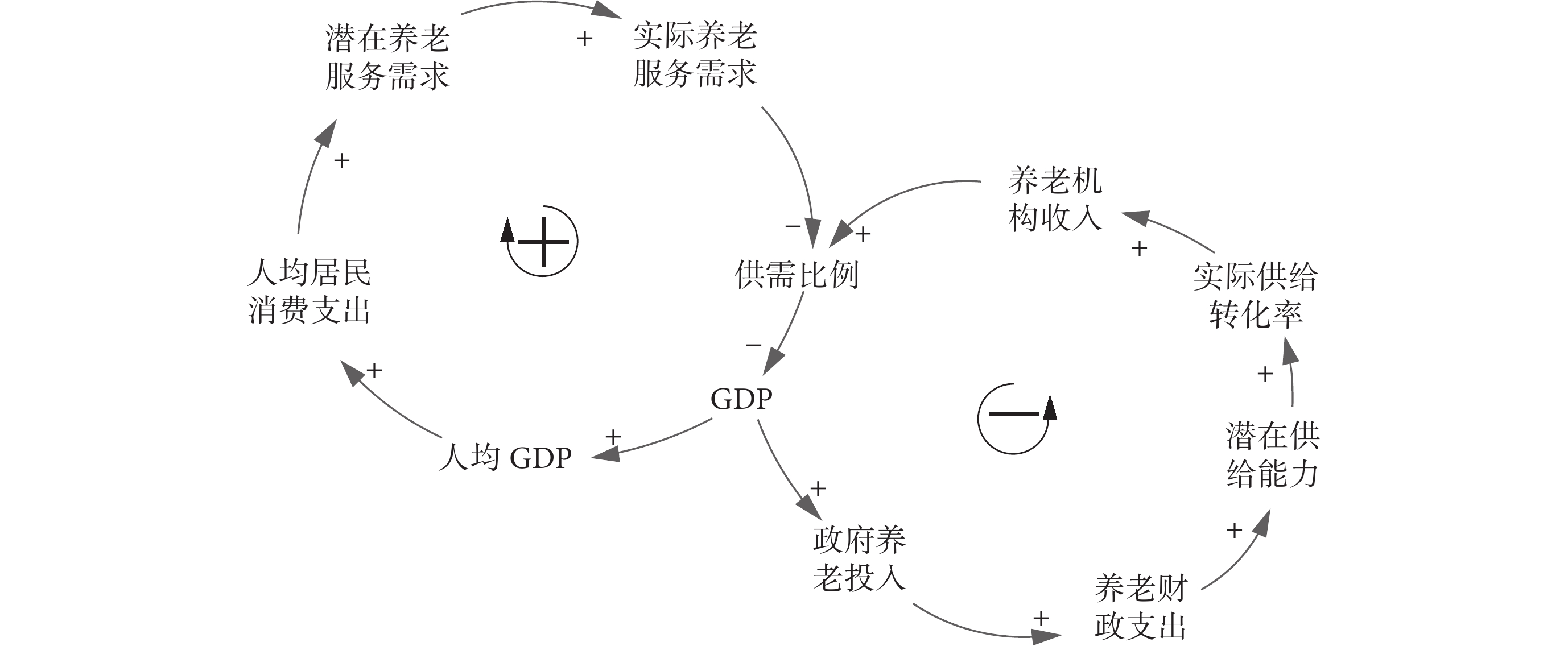

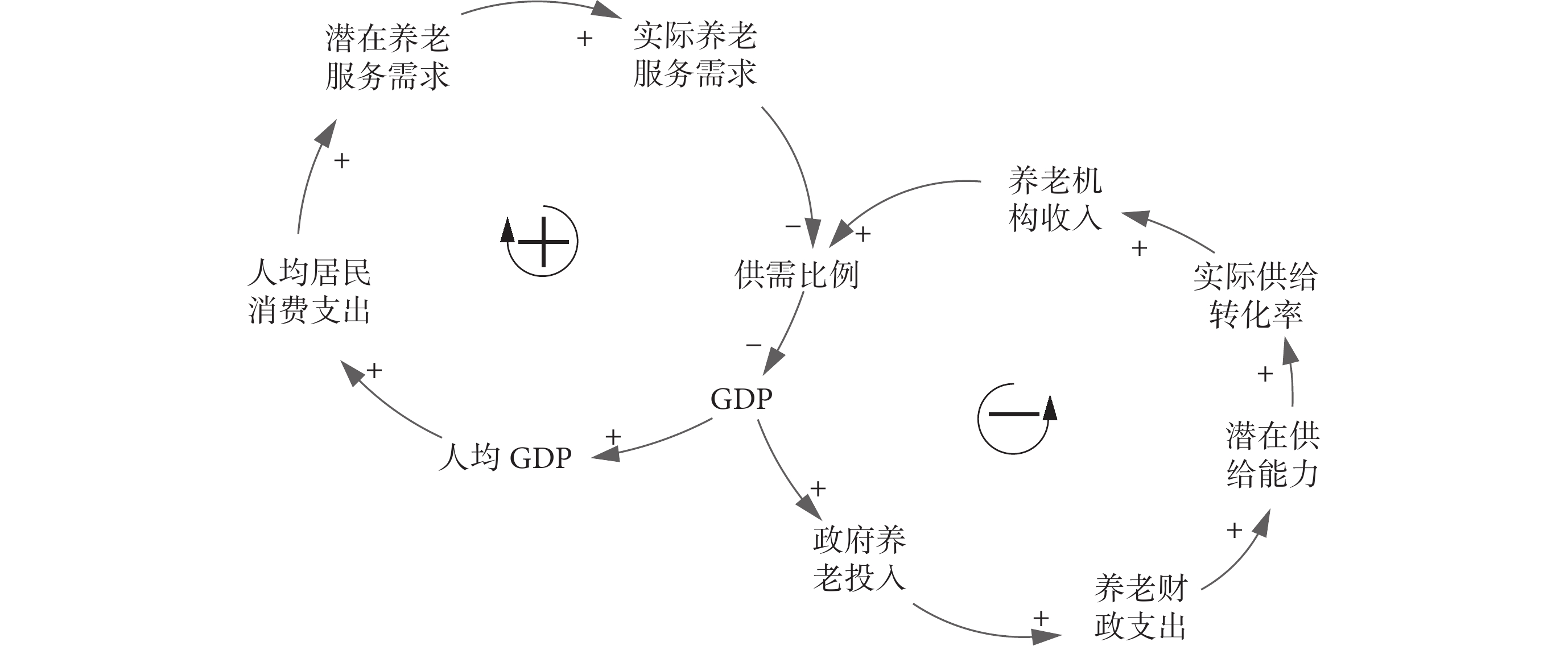

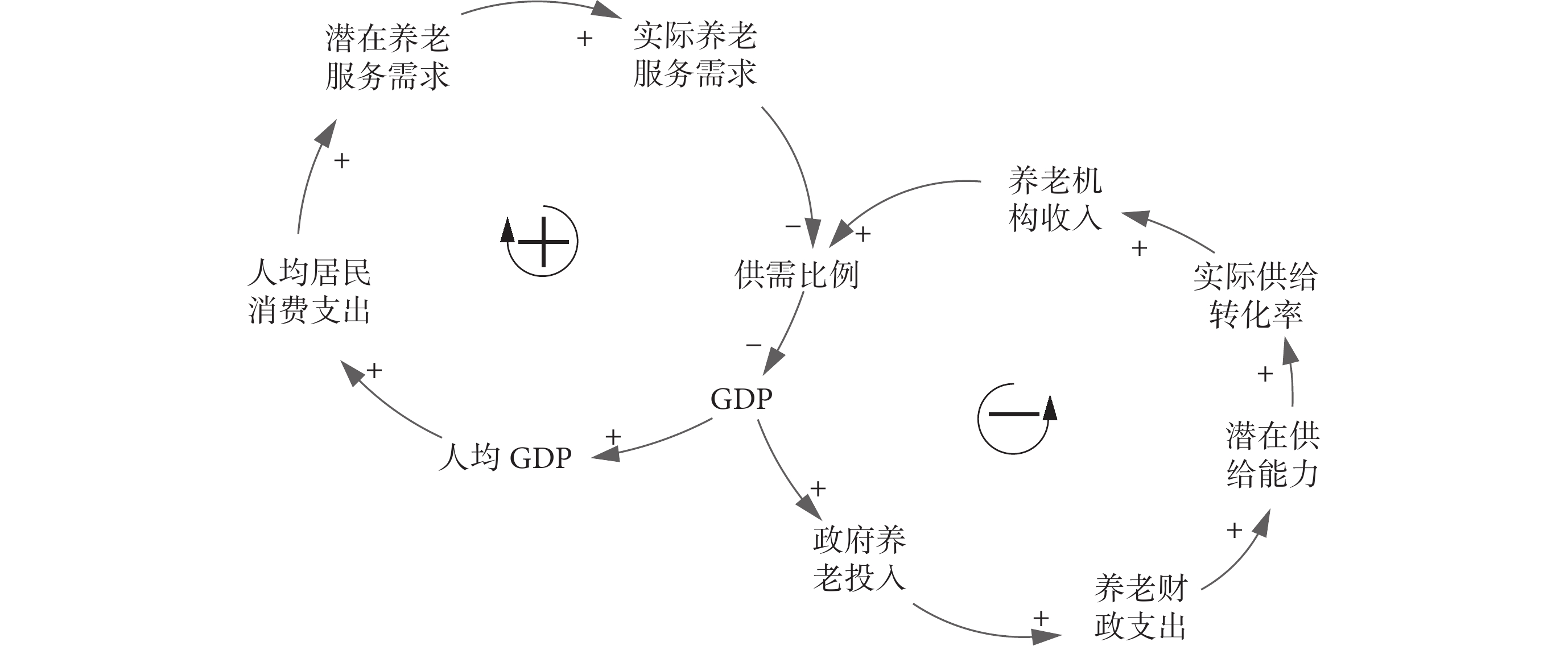

區域醫養結合供需匹配系統動力學模型指標見表1。醫養結合供需關系發展的因果關系圖見圖1。醫養結合供需匹配系統動力學模型流圖見圖2、3。可見,共獲得 5 種類型的系統動力學模型指標,包括人口經濟發展子系統、老年人群健康需求子系統、醫養結合供給模式子系統、養老資源投入子系統、養老消費支出子系統。供需比例作為供需關系匹配的輔助中間變量,反映了供需主體間互相依賴、互相制約的關系。其中老年人群健康需求子系統、醫養結合供給模式子系統、養老資源投入子系統作為供需匹配的主體關系,其各類關鍵指標的相互作用關系都會一定程度制約影響區域供需比例的平衡。人口經濟發展子系統和養老消費指出子系統作為供需關系模型的邊界系統,對醫養結合供需主體產生外部環境影響。

圖1

醫養結合供需關系發展的因果關系圖

圖1

醫養結合供需關系發展的因果關系圖

GDP:國內生產總值;+:極性正,正相關;−:極性負,負相關;黑箭頭單實線表示因果鏈;

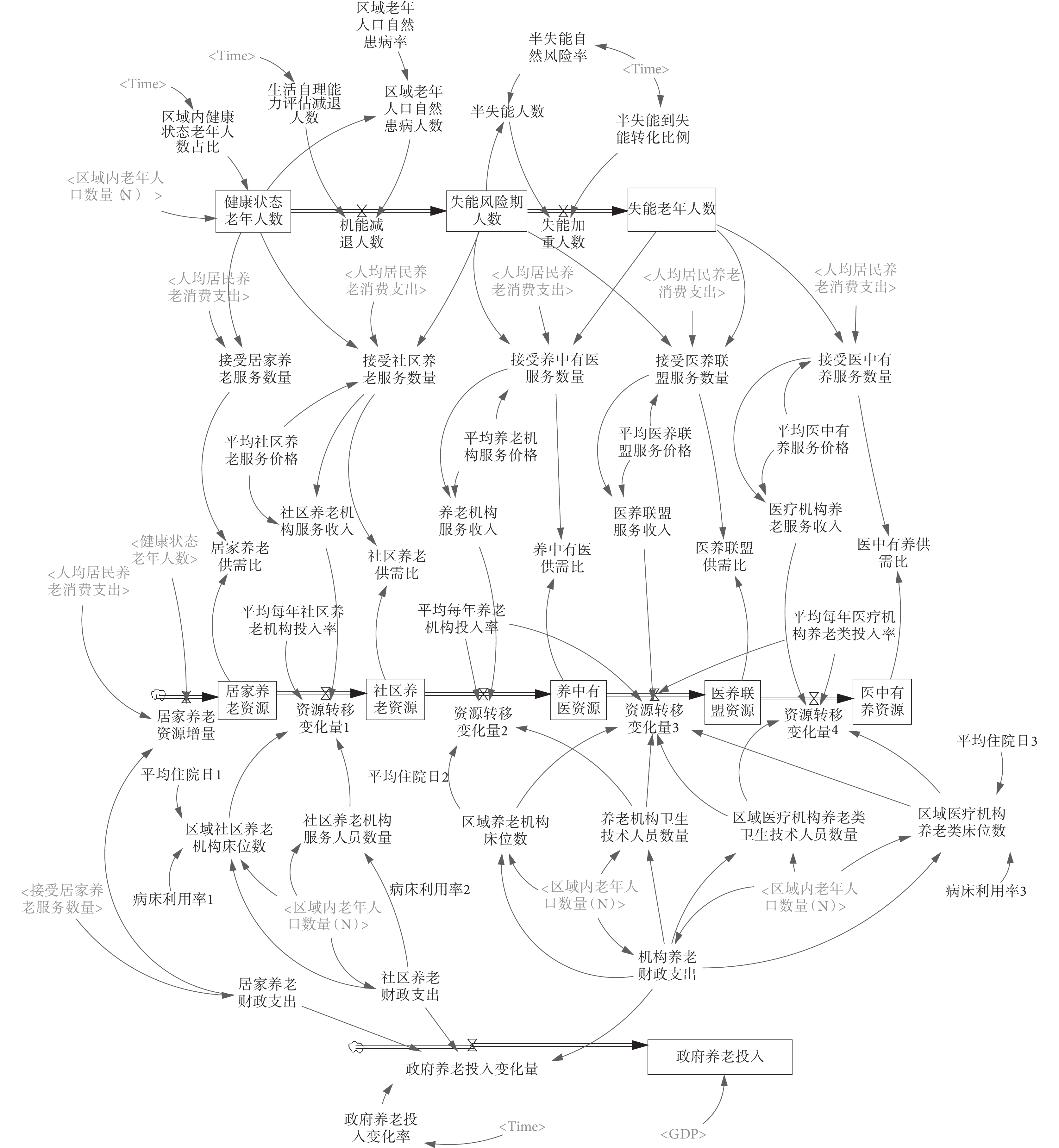

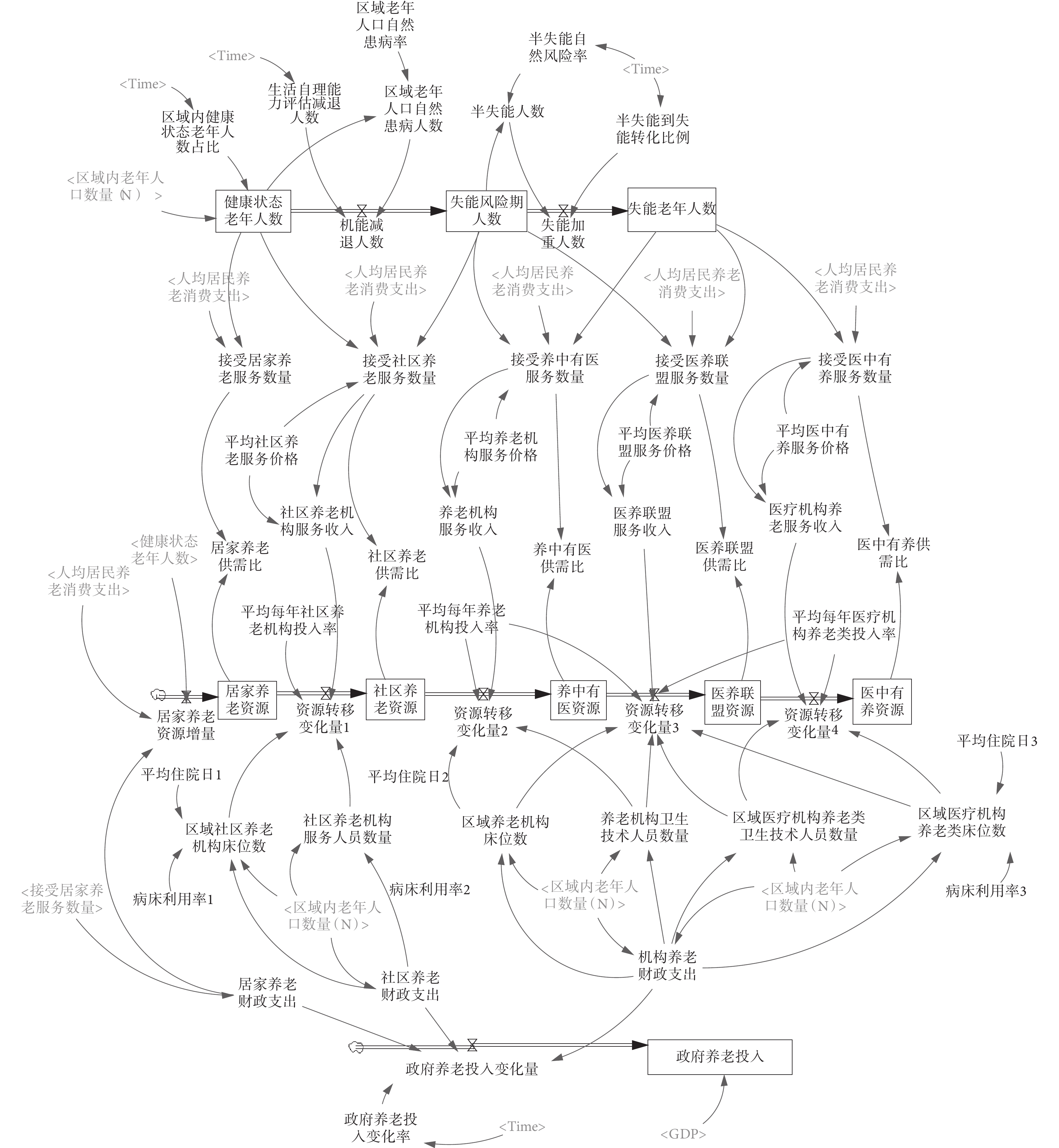

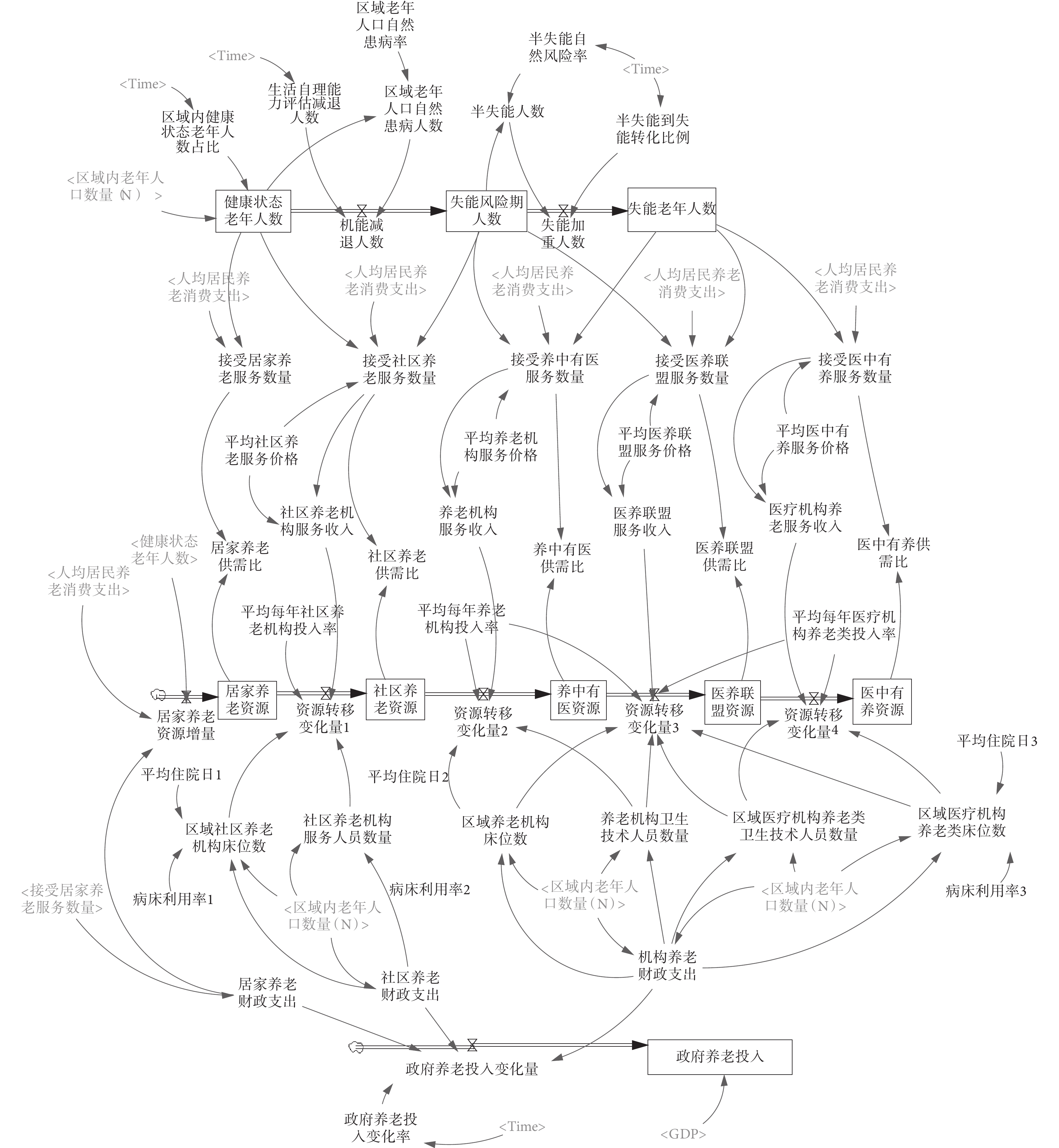

圖2

醫養結合供需匹配系統動力學模型供需匹配主體關系流圖

圖2

醫養結合供需匹配系統動力學模型供需匹配主體關系流圖

矩形符號:狀態變量;

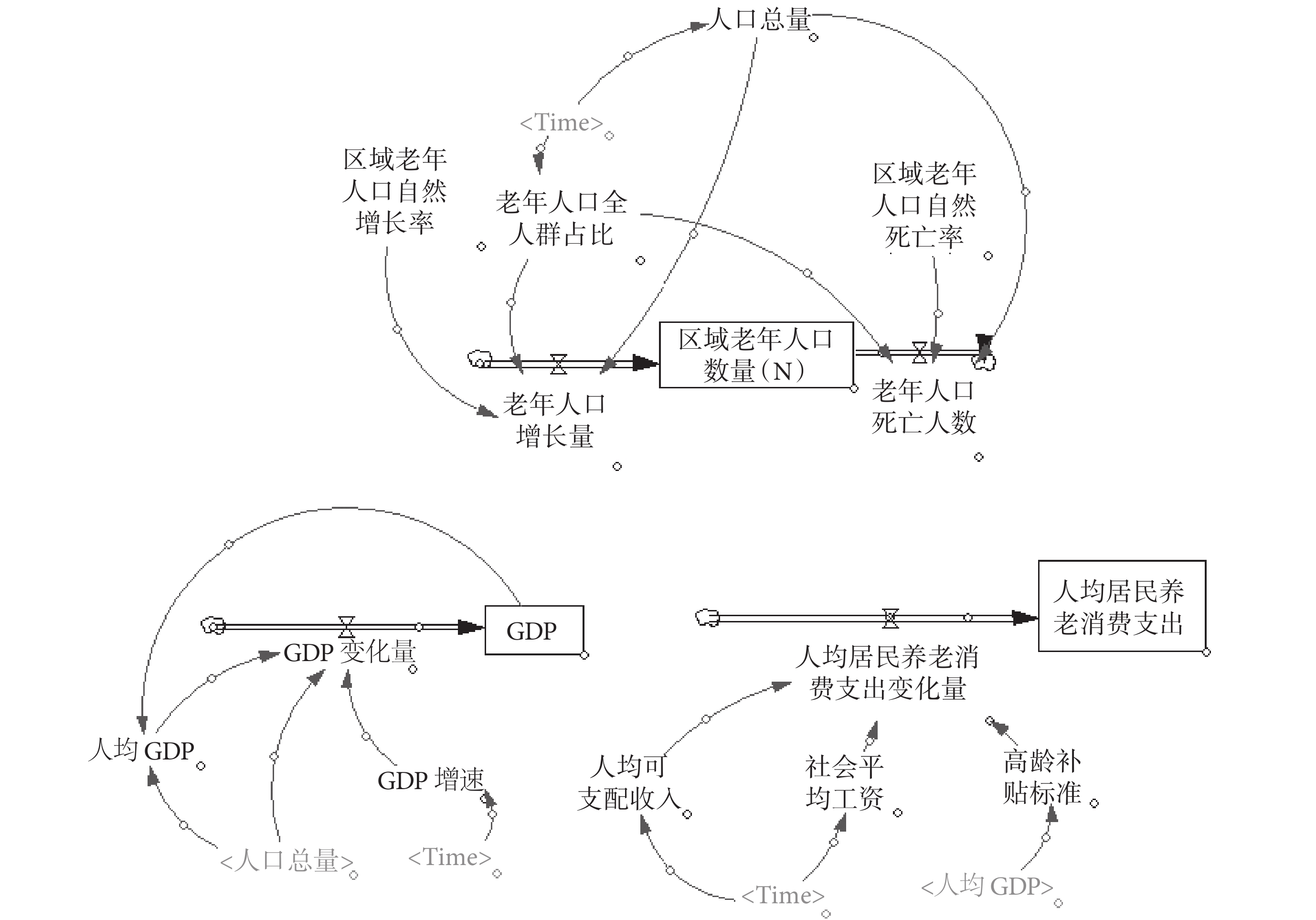

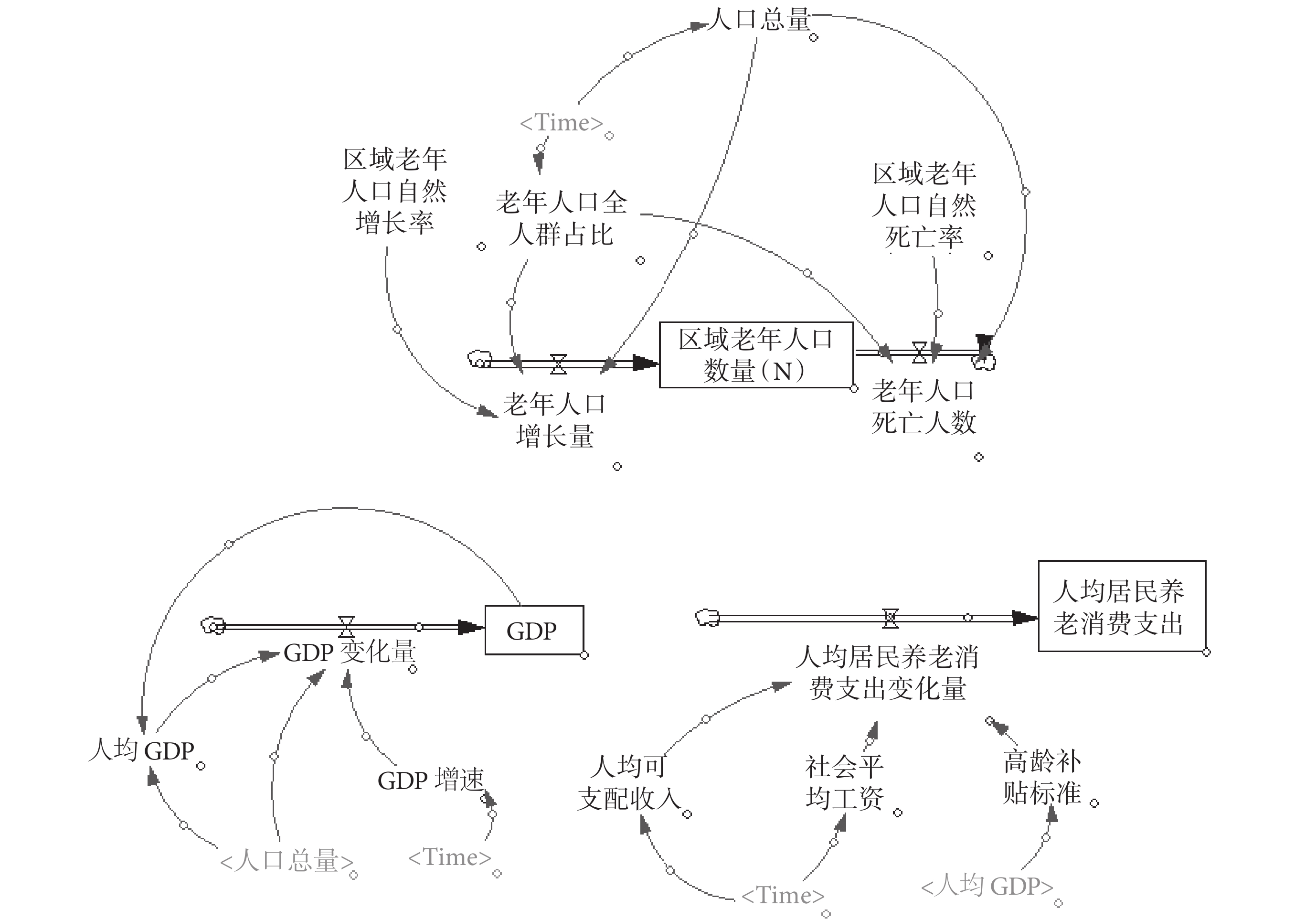

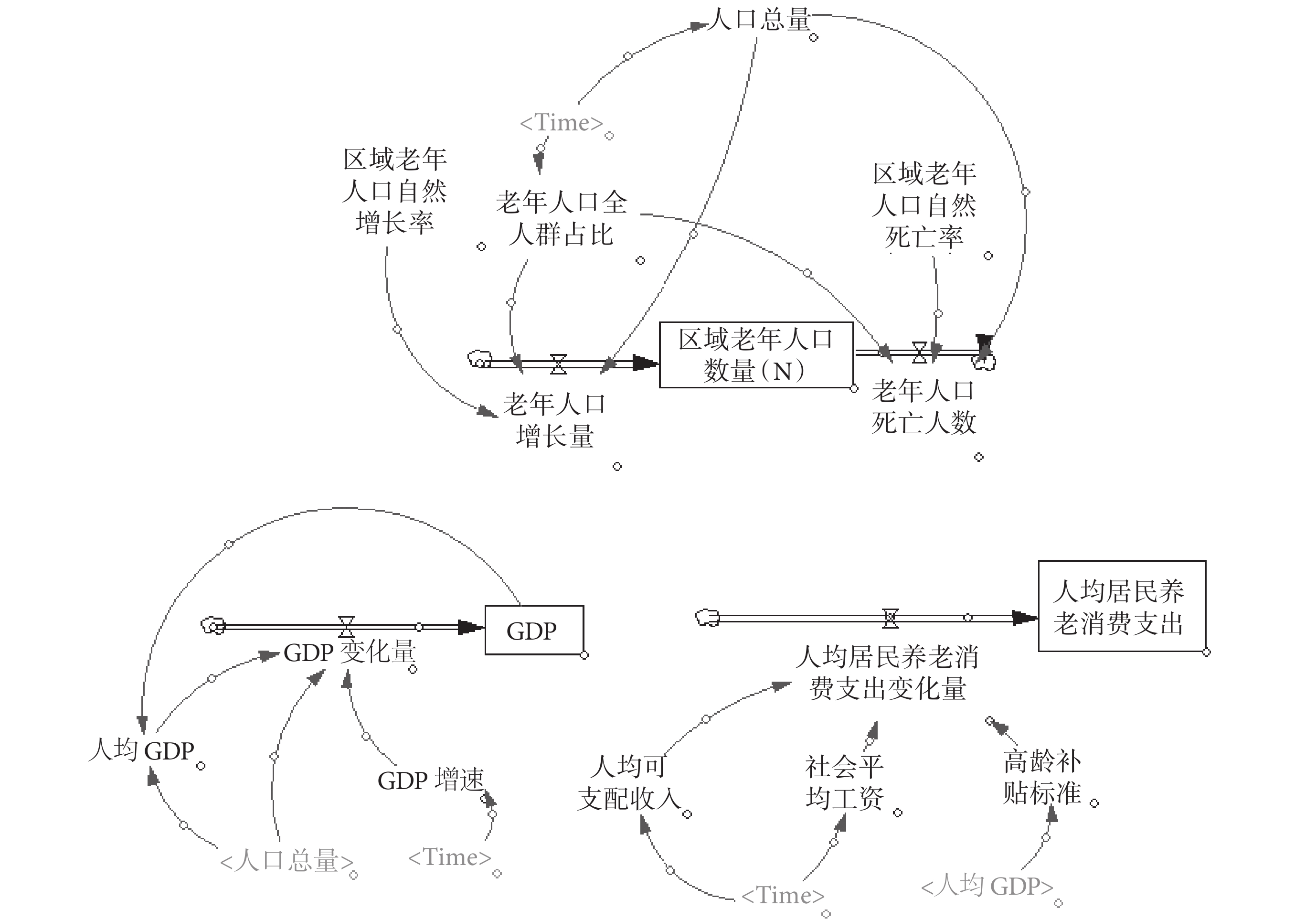

圖3

醫養結合供需匹配系統動力學模型邊界系統流圖

圖3

醫養結合供需匹配系統動力學模型邊界系統流圖

矩形符號:狀態變量;

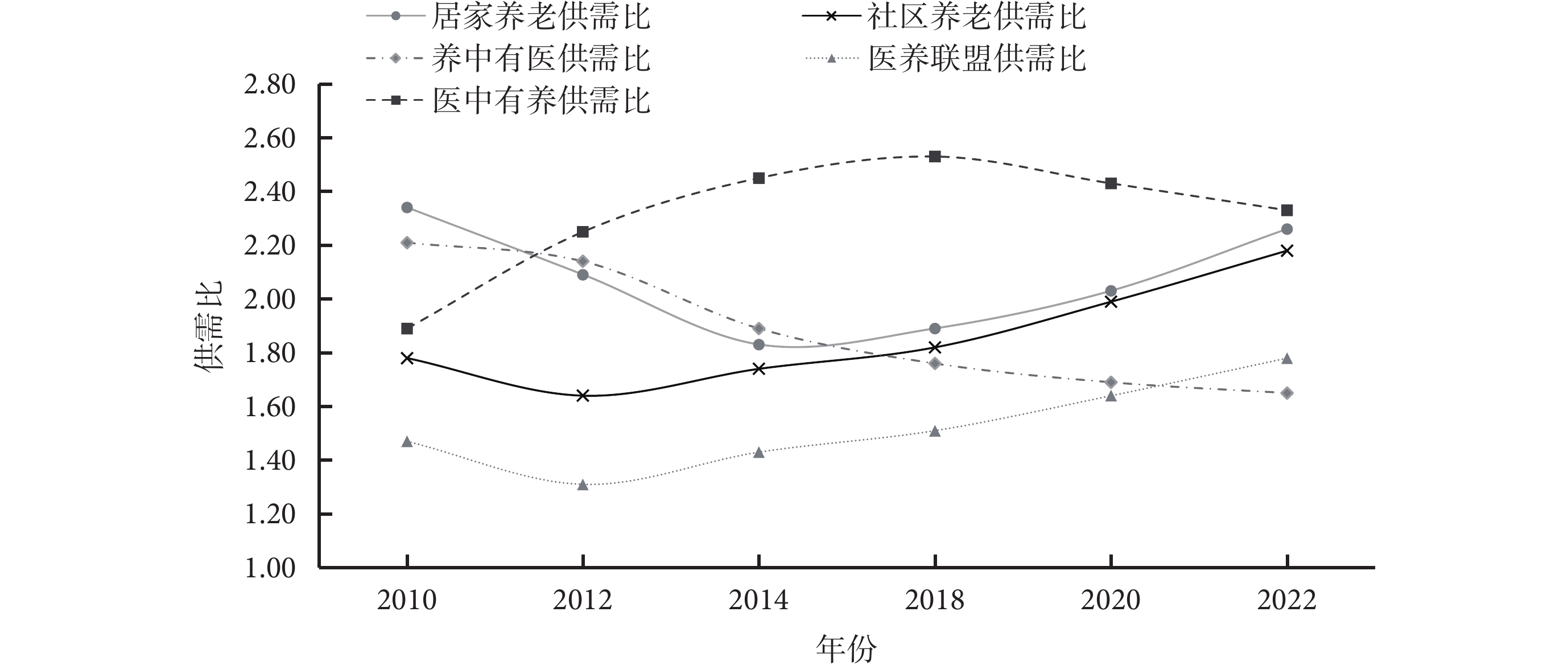

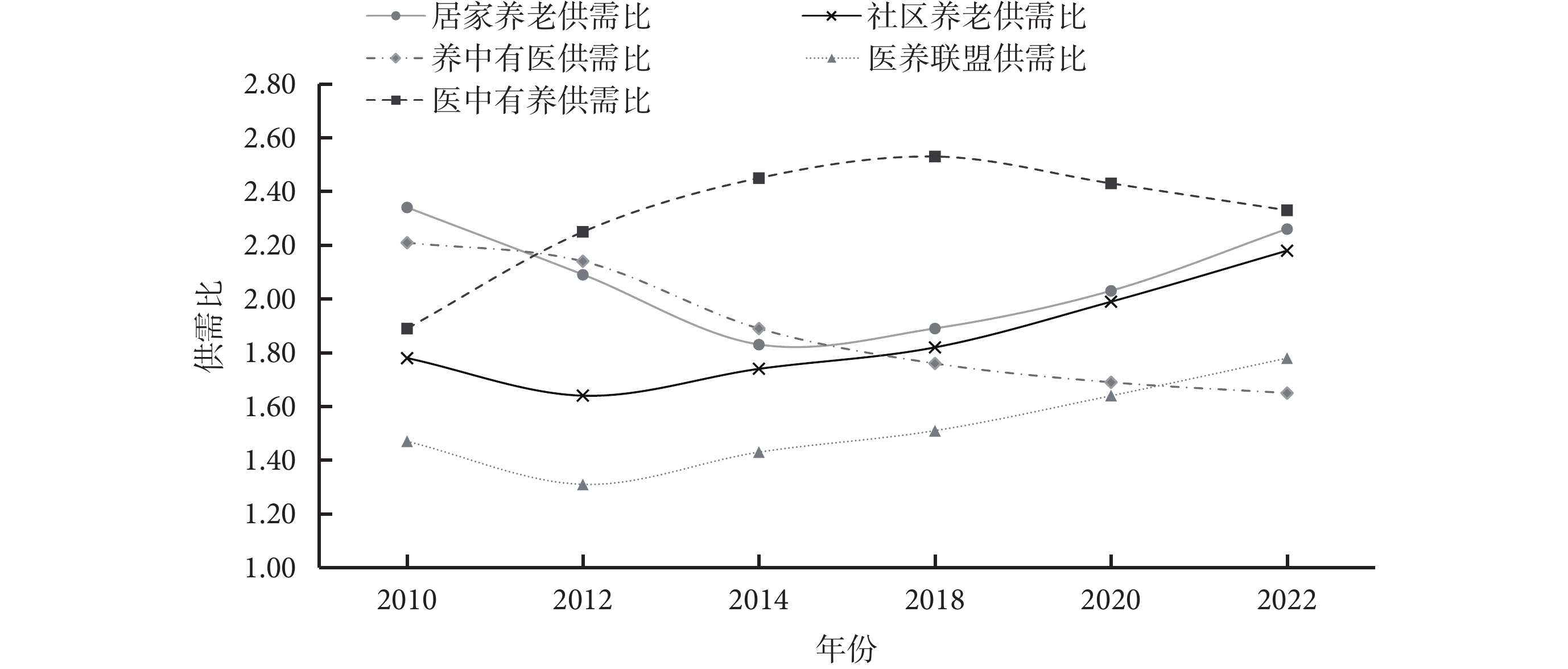

2.2 區域醫養結合供需匹配的系統學仿真模擬

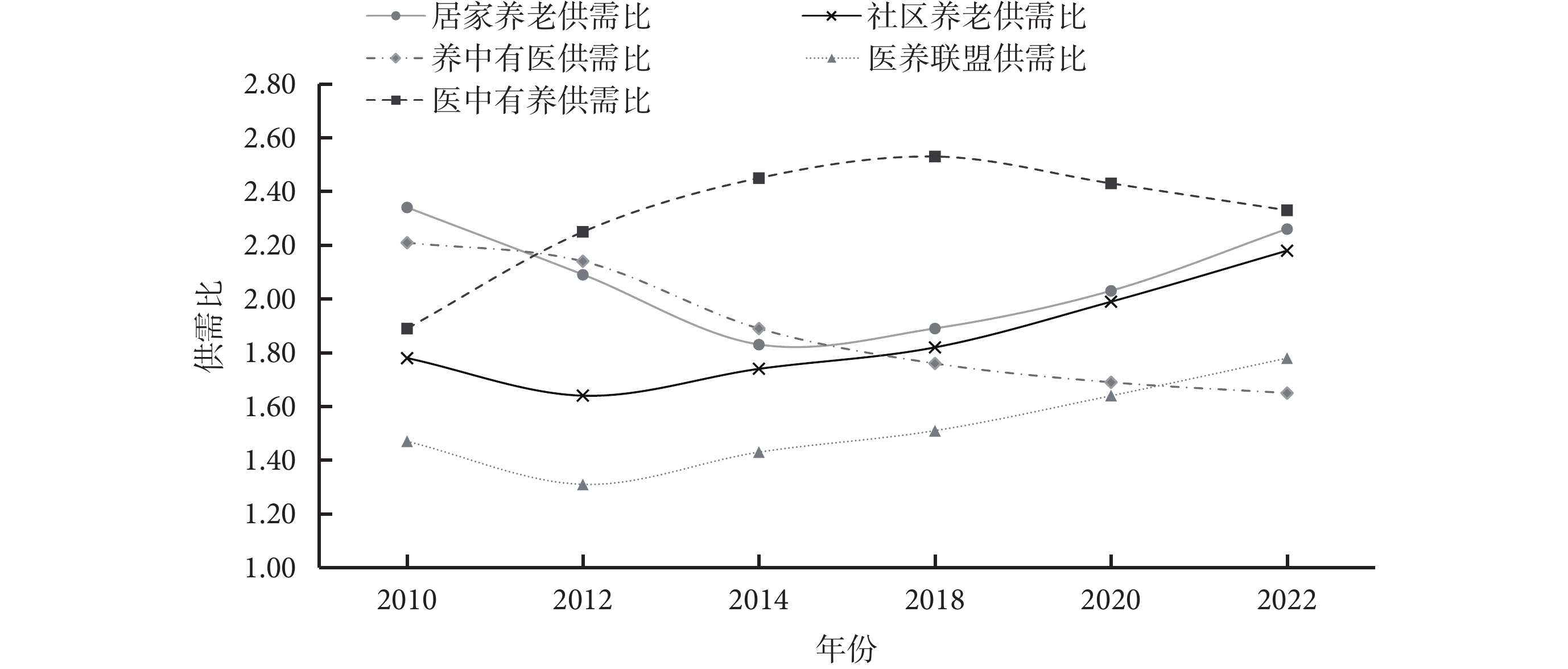

區域內 5 種醫養結合模式供需比的系統動力學仿真模擬結果見圖4。可見,本研究模型運行穩定性較為一致。在2012年前的居家養老、社區養老供需比相對下降,區域養老需求的服務提供大多以居家養老、社區養老和養中有醫的模式為主;隨著區域經濟發展水平的提升,在2013年—2018年機構養老模式逐漸興起發展,區域居民的養老服務需求普遍維持在較穩定的增長水平,醫養聯盟、醫中有養的供需比有所提高,養中有醫的供需比有緩慢的降低;2019年—2022年隨著疫情、區域經濟、居民健康意識、區域養老機構輻射范圍等多方面影響,醫中有養、養中有醫的供需比有所下降,居家養老和社區養老的新模式也有進一步發展。

圖4

區域內 5 種醫養結合模式供需比的系統動力學仿真模擬結果

圖4

區域內 5 種醫養結合模式供需比的系統動力學仿真模擬結果

3 討論

3.1 人口經濟發展子系統

區域經濟發展水平影響著醫養結合服務需求水平和供給資源投入,人均GDP、人均可支配收入、社會平均工資等可影響人均居民養老消費支出,區域內不同身體狀態的老年人群對各類型醫養結合服務可實際接受的閾值水平[1, 5]。區域的經濟發展水平也影響財政、社會資本等不同籌資類型的醫養結合服務資源投入[6],影響醫養結合服務供給的數量、床人配備比例和各類型服務模式之間的資源轉移變化等,使得在區域人口經濟發展的子系統下,將各子系統間有機串聯,發揮共同的相互作用影響。

3.2 老年人群健康需求子系統

針對區域內老年人群的生活自理能力、疾病嚴重程度、身體狀況、認知能力等要素綜合評估服務需求,確定在不同健康狀況老年人群的基線狀態[5, 7-10],結合區域常住老年人數量、發病率、患病率、自然死亡率、自然增長率等人口學特征進行失能風險程度、機能減退風險程度、半失能轉化為失能的比例等測算,以確定不同類別人群隨著時間發展趨勢的轉化比例和動態變化量,以更好滿足不同健康狀況下老年人群針對性和精細化的需求匹配提供參數基礎。隨著人群患病失能風險程度的升高,對醫療護理等更高層次的服務需求也相應更大,相應平均住院天數、實際占用床日數也成正比[11],相應的醫養結合服務供給資源消耗也有所增加,使得在一定居民平均養老消費支出比例限制范圍內,與供給資源之間達到相對平衡,若是平均服務價格超出居民平均養老消費支出范圍,則可能存在轉移概率的負增長。

3.3 醫養結合供給模式子系統

床位和人力作為醫養結合供需關系研究的重點,各類型床位的需求量與實際接受醫養結合服務老年人人數成正比,床位供給量與床位供需缺口成反比,這與其他研究中各類機構床位供需系統的結論保持一致[5, 12-15];與此同時,在區域人口規模數量相對穩定的趨勢下,不同服務模式下的床位比例存在合理的資源配備,存在一定的比例制約,隨著床位使用率和平均住院日的變化,一定程度影響床位的供給數量和區域資源利用效率。不同服務模式下床位與醫養結合服務人員的配置比例存在差異,不同身體狀況程度等級有不同的床人配比標準,隨著老年人身體風險程度的增加,每床相應養老及護理服務人員配置比例呈正向增長,床位數量的增加也會增加人力資源配置數量,但區域的人員供給總量也受區域人口社會經濟發展的總體制約。

3.4 養老資源投入子系統

現存的醫養結合供求資源之間的失衡,可能與醫養結合服務的資金資源供給受限相關[6, 16],目前在逐步探索除政府養老投入外的社會資本合作、商業醫療保險參與等多元化籌資模式,目前以政府養老投入和機構自身投入占較大比例,也是本研究納入分析的重點要素。在資源總量有限的情況下不同類型養老資源投入的比例存在反向制約;各類型政府養老投入的數量和比例與醫養結合服務供給資源中的床人總量呈正相關,需求量增加的同時也使區域內政府養老投入量的增加。每年各類醫養結合服務供需趨勢變化影響各類機構的年自身資源投入率,機構服務收入的增長也會提高機構每年自身投入率,使得各類醫養結合資源之間存在資源的正向轉移變化。

3.5 養老消費支出子系統

在區域人口經濟發展水平的影響下,受到人均可支配收入、社會平均工資、人均GDP影響下的人均居民養老消費支出也會影響不同身體狀況老年人群對各類醫養結合服務的接受閾值水平[1, 5],在消費支出方面存在供需關系之間的平衡。一定范圍內的人均居民養老消費支出大于等于某類醫養結合服務平均價格時,接受某類醫養結合服務的數量能夠在一定范圍內平穩增長,一旦服務價格的增加會使得部分潛在需求受到限制,或者轉變為較低層次的醫養結合服務需求滿足,各類型醫養結合服務資源之間也隨之產生實際需求的變化;與此同時,各類型醫養結合服務收入也與實際接受醫養結合服務的數量呈正相關。

綜上,運用系統動力學的研究方法,可從定量角度形成區域內醫養結合供需資源配置的初步系統動力學模型圖,梳理各子系統的主要因素的相互關系和流向。并通過區域內醫養結合供需資源配置情況的仿真模擬,為后續的區域醫養結合資源合理配置和測算提供了一定科學依據,并為進一步加強醫養結合服務實證應用提供參考。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

我國在積極應對人口老齡化的戰略中,醫養結合服務模式也在不斷地發展和變化。有研究指出醫養結合模式是指醫療資源與包括社會養老機構、社區老年照料中心、居家養老照護體系在內的養老資源有機結合、互相促進的功能性、整合性服務體系[1]。雖我國已逐步形成多元多層次的醫養結合服務網絡體系,但仍有較多醫療護理資源尚未充分利用,且難以有效整合和滿足老年人群與日俱增的醫養整合型服務需求[2-3]。系統動力學理論分析能通過各要素間的因果關系、變量特性和特點的分析,對系統內部作用機制更加清晰明了,也能通過系統存量流量圖關系進一步量化分析各要素的關系,目前系統動力學也逐漸應用于醫養結合服務的不同領域相關研究,包括運用系統動力學理論分析不同資源要素和因果關系、部分要素的模型仿真等探索性研究,為醫養結合服務的優化提供一定思路和理論支撐,但現有研究在醫養結合服務領域的結構要素梳理和仿真模擬等應用研究領域仍缺乏系統性梳理和總結,需進一步細化深入且完善[4-5]。因此,本研究根據樣本地區的區域老年人群不同健康狀態的分布動態趨勢,結合供給側 5 個醫養結合服務系統的供給能力及變化趨勢,建立根據人群需求的資源配置動態測算趨勢,以需求為導向建立醫養結合服務資源配置變化的系統動力學模型,為其在醫養結合服務模式領域的研究提供一定參考依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

基于文獻資料和訪談資料確立的系統動力學模型主要因素初始指標,采用方便抽樣法選擇12名在醫養結合、醫療資源配置、系統動力學等研究領域的專家學者,開展兩輪專家咨詢,結合數據的可獲得性、完整性進行綜合評價,篩選確定供需雙方的主要因素。針對專家同意納入比例≥80%的主要因素,專家意見較為一致,考慮納入;針對專家同意納入比例<25%的主要因素,考慮排除。

1.2 方法

1.2.1 系統動力學模型的主要因素選取

結合本研究的目標導向和模型基本假設,以醫養結合服務的需求和資源供給作為主要組成部分,對不同主體評價指標的分析。

① 需方主要因素的選取。A. 區域老年人口總數及其變動情況。結合人群自然動態變化的區域人口總量分析中以常住人口作為其統計口徑,包括戶籍人口和外來常住人口的綜合。B. 區域各類健康狀態的老年人口數量。在不同醫養結合模式下,健康狀態老年人數、機能減退人數、失能風險期人數、失能加重人數、失能老年人數這5類老年人的具體數量可通過區域各類老年人數的基準數據,結合各類老年人不同健康狀態間的轉移比例運算所得。C. 各類床位及人員需求數量。床位和人力是作為供需關系研究的重點,綜合不同醫養結合服務的床位容量,本研究將醫養結合服務所需的人力資源進行綜合分析,包括執業(助理)醫師、注冊護士、護理員、社會工作者等,不同類型的供給模式下所需人員類型和數量也存在差異,主要衡量在不同服務模式下的床人比是否滿足接受不同類型服務的需求數量。其中,床人總量指代各類型醫養結合服務供給的床位容量、供給人員總體配置數量。D. 人均居民養老消費支出。本研究將人均國內生產總值(gross domestic product, GDP)、社會平均工資、人均可支配收入、高齡補貼標準綜合納入分析,測算區域人均居民養老消費支出變化率,在不同人均居民養老消費支出范圍內對醫養結合服務需求程度有所差異。

② 供方主要因素的選取。A. 不同服務模式的床人比。綜合考慮各類型床位的實有數量和區域調研中老年人醫養結合服務相關衛生護理及社會養老服務人員。細分醫養結合服務供給的床位容量、供給人員總體配置數量、床人比等差異性指標。B. 平均住院日和病床使用率。本研究引入平均住院日和病床使用率對區域醫療資源配置和使用效率進行綜合分析,在一定合理的區間范圍內,當區域內醫養結合資源得到有效利用和周轉,也有利于區域的綜合性統籌規劃和合理資源布局,隨著老年人不同狀態的進展,不同服務模式之間也存在一定的轉移概率。C. 不同模式的平均服務價格。根據區域人口經濟發展水平,結合區域內不同類型醫養結合機構的服務人群和不同類型服務的平均價格,在區域內居民人均養老消費水平一定范圍內,醫養結合服務的供給量和需求量達到相對的平衡。D. 養老服務資源投入。本研究僅將政府養老投入納入分析,針對不同類型醫養結合服務的供方投入相應比例資源,根據區域的人均GDP、人均居民養老消費水平等多重因素動態進行投入變化率的調整。

1.2.2 系統動力學模型的建立

根據建立醫養結合供需匹配的因果關系,提取區域內醫養結合供需匹配系統模型指標,建立區域醫養結合供需匹配因果關系圖和醫養結合供需匹配的系統動力學模型流圖。

① 區域內醫養結合供需匹配系統模型指標。包括子系統的水平變量、速率變量以及輔助變量。

② 區域醫養結合供需匹配因果關系圖。在復雜的區域人口經濟大系統中,將區域醫養結合資源配置、供給數量、需求數量、消費支出等密切相連,通過動態分析模型建立,全面準確地研究各因素間的相互作用關系和它們對系統行為的影響。此外,還有其他許多內容,如醫養結合服務質量、服務效果、醫養機構合作收益和項目需求量、風險分攤成本比例等未納入本系統的界限內。

③ 醫養結合供需匹配的系統動力學模型流圖。在醫養結合供需關系圖的基礎上,進一步確立變量間的函數關系,使系統內部的作用機制更加清晰明了,通過流圖中關系的量化,以實現醫養結合供需協調配置和平衡發展的仿真目的。

1.2.3 系統動力學模型的仿真模擬

基于系統動力學模型對區域內醫養結合服務供需進行仿真模擬。實證數據來源于江蘇省蘇州市醫養結合項目建設基地2010年1月1日—2022年12月31日的統計年鑒、醫療及養老機構調研。首先對區域部分實證數據進行初步構建,同時結合文獻資料歸納總結對模型進行變量和函數關系的初步確認,根據系統動力學建模進行仿真模擬,初步構建的區域內 5 種醫養結合模式供需比的系統動力學仿真模擬結果,并通過對時間間隔分別為1年、半年、1/4 年的模型主要供需關系的運行進行檢驗。

1.3 統計學方法

系統動力學建模程序一般步驟包括識別問題、確定系統邊界、確定因果關系、建立系統動力學模型,通過模型仿真等分析結果,提出優化對策。本研究利用Vensim軟件建立區域醫養結合供需匹配的系統動力學模型流圖。通過箭頭反映各子系統之間因素之間的相互關系,基于實證調研數據對模型進行仿真模擬和穩健性檢驗。

2 結果

2.1 醫養結合供需匹配的因果關系建立

區域醫養結合供需匹配系統動力學模型指標見表1。醫養結合供需關系發展的因果關系圖見圖1。醫養結合供需匹配系統動力學模型流圖見圖2、3。可見,共獲得 5 種類型的系統動力學模型指標,包括人口經濟發展子系統、老年人群健康需求子系統、醫養結合供給模式子系統、養老資源投入子系統、養老消費支出子系統。供需比例作為供需關系匹配的輔助中間變量,反映了供需主體間互相依賴、互相制約的關系。其中老年人群健康需求子系統、醫養結合供給模式子系統、養老資源投入子系統作為供需匹配的主體關系,其各類關鍵指標的相互作用關系都會一定程度制約影響區域供需比例的平衡。人口經濟發展子系統和養老消費指出子系統作為供需關系模型的邊界系統,對醫養結合供需主體產生外部環境影響。

圖1

醫養結合供需關系發展的因果關系圖

圖1

醫養結合供需關系發展的因果關系圖

GDP:國內生產總值;+:極性正,正相關;−:極性負,負相關;黑箭頭單實線表示因果鏈;

圖2

醫養結合供需匹配系統動力學模型供需匹配主體關系流圖

圖2

醫養結合供需匹配系統動力學模型供需匹配主體關系流圖

矩形符號:狀態變量;

圖3

醫養結合供需匹配系統動力學模型邊界系統流圖

圖3

醫養結合供需匹配系統動力學模型邊界系統流圖

矩形符號:狀態變量;

2.2 區域醫養結合供需匹配的系統學仿真模擬

區域內 5 種醫養結合模式供需比的系統動力學仿真模擬結果見圖4。可見,本研究模型運行穩定性較為一致。在2012年前的居家養老、社區養老供需比相對下降,區域養老需求的服務提供大多以居家養老、社區養老和養中有醫的模式為主;隨著區域經濟發展水平的提升,在2013年—2018年機構養老模式逐漸興起發展,區域居民的養老服務需求普遍維持在較穩定的增長水平,醫養聯盟、醫中有養的供需比有所提高,養中有醫的供需比有緩慢的降低;2019年—2022年隨著疫情、區域經濟、居民健康意識、區域養老機構輻射范圍等多方面影響,醫中有養、養中有醫的供需比有所下降,居家養老和社區養老的新模式也有進一步發展。

圖4

區域內 5 種醫養結合模式供需比的系統動力學仿真模擬結果

圖4

區域內 5 種醫養結合模式供需比的系統動力學仿真模擬結果

3 討論

3.1 人口經濟發展子系統

區域經濟發展水平影響著醫養結合服務需求水平和供給資源投入,人均GDP、人均可支配收入、社會平均工資等可影響人均居民養老消費支出,區域內不同身體狀態的老年人群對各類型醫養結合服務可實際接受的閾值水平[1, 5]。區域的經濟發展水平也影響財政、社會資本等不同籌資類型的醫養結合服務資源投入[6],影響醫養結合服務供給的數量、床人配備比例和各類型服務模式之間的資源轉移變化等,使得在區域人口經濟發展的子系統下,將各子系統間有機串聯,發揮共同的相互作用影響。

3.2 老年人群健康需求子系統

針對區域內老年人群的生活自理能力、疾病嚴重程度、身體狀況、認知能力等要素綜合評估服務需求,確定在不同健康狀況老年人群的基線狀態[5, 7-10],結合區域常住老年人數量、發病率、患病率、自然死亡率、自然增長率等人口學特征進行失能風險程度、機能減退風險程度、半失能轉化為失能的比例等測算,以確定不同類別人群隨著時間發展趨勢的轉化比例和動態變化量,以更好滿足不同健康狀況下老年人群針對性和精細化的需求匹配提供參數基礎。隨著人群患病失能風險程度的升高,對醫療護理等更高層次的服務需求也相應更大,相應平均住院天數、實際占用床日數也成正比[11],相應的醫養結合服務供給資源消耗也有所增加,使得在一定居民平均養老消費支出比例限制范圍內,與供給資源之間達到相對平衡,若是平均服務價格超出居民平均養老消費支出范圍,則可能存在轉移概率的負增長。

3.3 醫養結合供給模式子系統

床位和人力作為醫養結合供需關系研究的重點,各類型床位的需求量與實際接受醫養結合服務老年人人數成正比,床位供給量與床位供需缺口成反比,這與其他研究中各類機構床位供需系統的結論保持一致[5, 12-15];與此同時,在區域人口規模數量相對穩定的趨勢下,不同服務模式下的床位比例存在合理的資源配備,存在一定的比例制約,隨著床位使用率和平均住院日的變化,一定程度影響床位的供給數量和區域資源利用效率。不同服務模式下床位與醫養結合服務人員的配置比例存在差異,不同身體狀況程度等級有不同的床人配比標準,隨著老年人身體風險程度的增加,每床相應養老及護理服務人員配置比例呈正向增長,床位數量的增加也會增加人力資源配置數量,但區域的人員供給總量也受區域人口社會經濟發展的總體制約。

3.4 養老資源投入子系統

現存的醫養結合供求資源之間的失衡,可能與醫養結合服務的資金資源供給受限相關[6, 16],目前在逐步探索除政府養老投入外的社會資本合作、商業醫療保險參與等多元化籌資模式,目前以政府養老投入和機構自身投入占較大比例,也是本研究納入分析的重點要素。在資源總量有限的情況下不同類型養老資源投入的比例存在反向制約;各類型政府養老投入的數量和比例與醫養結合服務供給資源中的床人總量呈正相關,需求量增加的同時也使區域內政府養老投入量的增加。每年各類醫養結合服務供需趨勢變化影響各類機構的年自身資源投入率,機構服務收入的增長也會提高機構每年自身投入率,使得各類醫養結合資源之間存在資源的正向轉移變化。

3.5 養老消費支出子系統

在區域人口經濟發展水平的影響下,受到人均可支配收入、社會平均工資、人均GDP影響下的人均居民養老消費支出也會影響不同身體狀況老年人群對各類醫養結合服務的接受閾值水平[1, 5],在消費支出方面存在供需關系之間的平衡。一定范圍內的人均居民養老消費支出大于等于某類醫養結合服務平均價格時,接受某類醫養結合服務的數量能夠在一定范圍內平穩增長,一旦服務價格的增加會使得部分潛在需求受到限制,或者轉變為較低層次的醫養結合服務需求滿足,各類型醫養結合服務資源之間也隨之產生實際需求的變化;與此同時,各類型醫養結合服務收入也與實際接受醫養結合服務的數量呈正相關。

綜上,運用系統動力學的研究方法,可從定量角度形成區域內醫養結合供需資源配置的初步系統動力學模型圖,梳理各子系統的主要因素的相互關系和流向。并通過區域內醫養結合供需資源配置情況的仿真模擬,為后續的區域醫養結合資源合理配置和測算提供了一定科學依據,并為進一步加強醫養結合服務實證應用提供參考。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。