引用本文: 劉可心, 程永忠. 總額控制下疾病診斷相關分組支付方式改革前后不同臨床科室評價指標的比較研究. 華西醫學, 2023, 38(12): 1819-1823. doi: 10.7507/1002-0179.202211121 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

醫療保險(醫保)支付方式是現代醫療保障制度的核心環節,不僅在供需雙方的支付環節發揮了重要的杠桿作用,更是支付方以經濟激勵方式調控醫療服務資源的重要手段[1]。醫保支付方式改革通過合理控制醫療費用,優化配置醫療資源,從而影響整個醫療服務體系的運行效率[2]。醫藥衛生體制改革中所關注的重點之一就是醫保支付方式的改革。醫保支付方式改革特別是以疾病診斷相關分組(diagnosis-related group, DRG)為代表的支付方式改革是國家醫保局近年來的核心工作,也是各 DRG 試點城市、試點所在地醫院的中心工作。攀枝花市為國家 DRG 首批試點城市,采用總量控制點數法支付模式。其支付的特點是醫療機構全覆蓋、病種范圍基本全覆蓋、病例基本全入組。本研究選取攀枝花市中心醫院神經內科和神經外科為研究對象,探討在總額控制下 DRG 支付方式改革對臨床科室評價指標的影響。

1 資料與方法

1.1 資料來源

本研究選取攀枝花市中心醫院神經內科和神經外科 2018 年 1 月—2020 年 12 月總額控制下 DRG 支付結算病例。數據來源于該市醫保綜合服務平臺,包括患者性別、年齡、出院時間、住院天數、主要診斷名稱及編碼、患者總費用、主要手術名稱及編碼以及 DRG 入組編碼和名稱、相對權重值等字段信息。本研究經攀枝花市中心醫院倫理委員會審查批準(批準函編號:20200012)。

1.2 研究方法

DRG 是一種病例組合的方式。DRG 的運用領域主要是衡量醫療服務效率以及醫保支付[3-6]。總額控制下的 DRG 支付是目前我國嘗試的一種以疾病診斷分組為特征、融合點數計算思想的、可用于絕大部分住院費用支付的新模式,以達到合理控制醫療費用增長的效果[7]。2019 年 7 月攀枝花市中心醫院出臺了《DRG 支付下院內績效考核方案(第一版)》,該方案主要從費用控制的角度,對臨床科室在 DRG 支付下的病例進行病例組合指數(case-mix index, CMI)、次均費用等指標的考核。本研究通過比較各種評價指標,分析此次支付方式改革對神經內科和神經外科的影響。

1.3 評價指標

本研究通過回顧 DRG 評價指標體系、國內 DRG 評價相關研究等現有研究成果,選取國內較為成熟的 DRG 評價指標,從醫療服務能力、醫療服務效率、醫療費用消耗 3 個維度確定了對神經內科和神經外科的評價指標體系(表1)。該體系既考慮臨床科室工作量的評價,也關注醫療診療技術的難度對臨床科室的影響,同時兼顧評價在診療活動中的資源消耗,全面揭示支付方式改革對臨床科室的影響。

1.4 統計學方法

1.4.1 描述統計

利用 Microsoft Excel 2021 軟件對神經內科和神經外科 2018 年—2020 年 DRG 支付的出院患者相關信息進行匯總,對醫療服務能力、效率和費用消耗進行描述性統計。

1.4.2 中斷時間序列分析(interrupted time series analysis, ITSA)

ITSA 是反映某項政策對于結果影響的分析模型,通過回歸結果分析政策頒布前后該項目趨勢變化,用以評價政策干預對各項指標的影響,從而判定該政策是否有效[8]。

單組 ITSA 的回歸模型為[9]:

|

其中, 表示結果變量的截距或起始水平;β1 表示引入干預前結果變量的斜率;β2 表示在干預后的一段時間內發生的結果水平變化,即 β2 的 P 值代表瞬時的干預效果;β3 代表干預前和干預后結果斜率的差異,即 β3 的 P 值代表隨時間推移產生的干預效果[9];Yt 為結果 Y 在各等間隔時間點的觀測值,Tt 是研究期間,Xt 表示干預的虛擬變量(干預前為 0,干預后為 1),XtTt 為交互作用項,

表示結果變量的截距或起始水平;β1 表示引入干預前結果變量的斜率;β2 表示在干預后的一段時間內發生的結果水平變化,即 β2 的 P 值代表瞬時的干預效果;β3 代表干預前和干預后結果斜率的差異,即 β3 的 P 值代表隨時間推移產生的干預效果[9];Yt 為結果 Y 在各等間隔時間點的觀測值,Tt 是研究期間,Xt 表示干預的虛擬變量(干預前為 0,干預后為 1),XtTt 為交互作用項, 為隨機誤差項。

為隨機誤差項。

本研究采用 ITSA 模型對醫院出臺績效考核方案前后兩個科室的 DRG 評價指標進行分析,2019 年 7 月為政策干預點,2018 年 1 月—2019 年 6 月為干預前,2019 年 7 月—2020 年 12 月為干預后。在 Stata 17.0 軟件中,利用普通最小二乘法回歸對線性模型進行參數估計[10],然后對模型的獨立性、方差齊性、正態性進行檢驗,采用 Prais 模型進行檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

本研究共納入患者 9107 例,其中神經外科 2525 例(27.7%),神經內科 6582 例(72.3%)。

2.1 2018 年—2020 年 DRG 相關評價指標變化情況

2.1.1 醫療服務能力

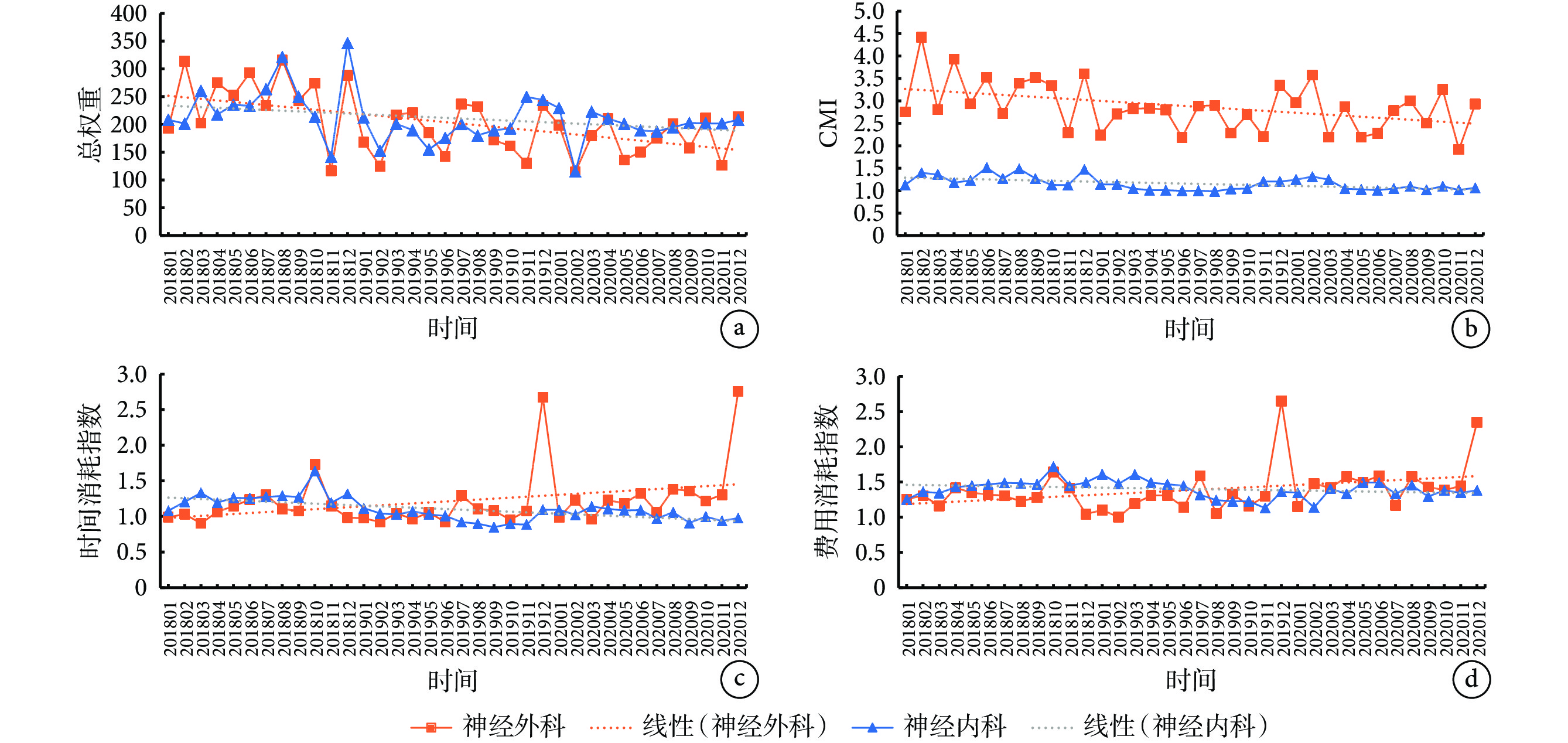

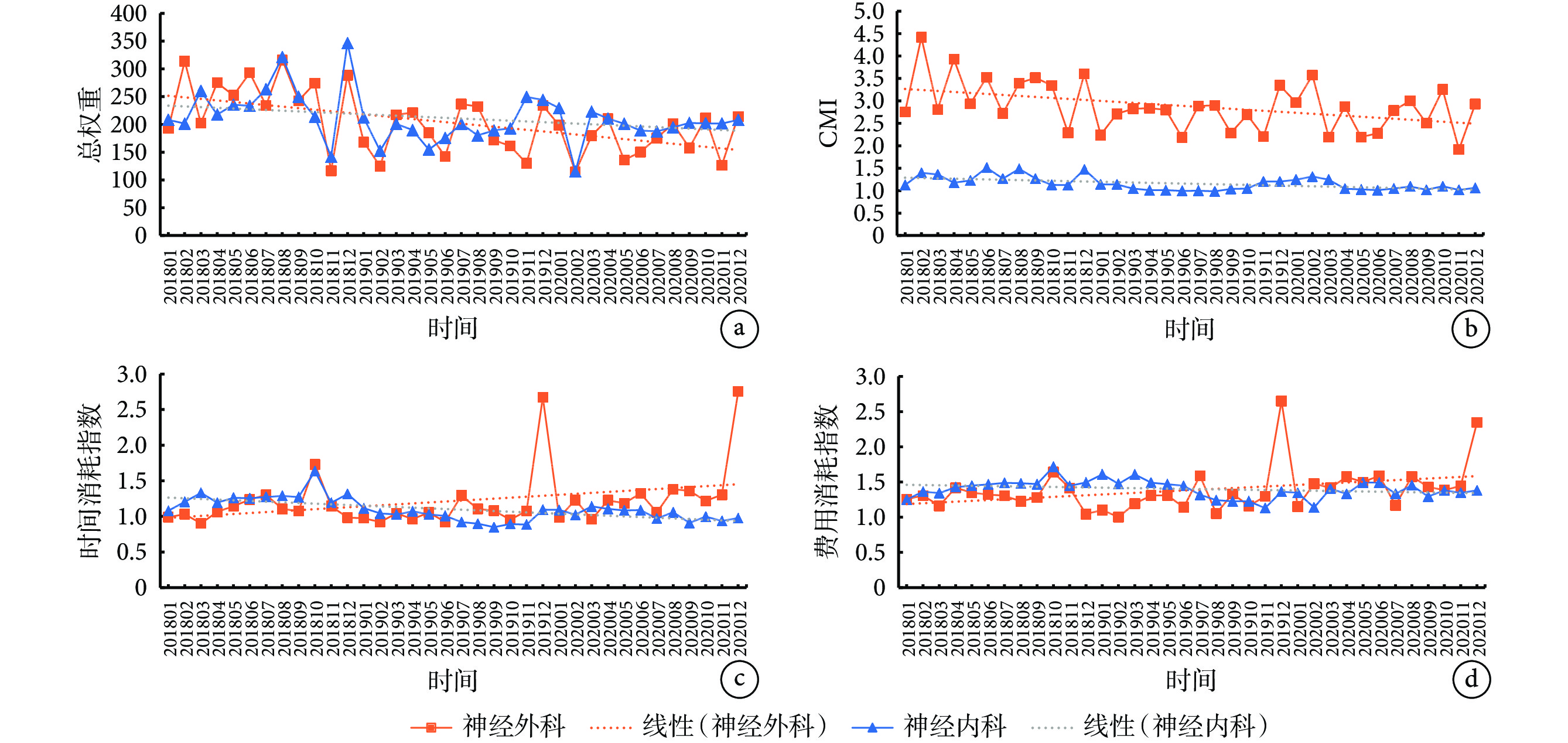

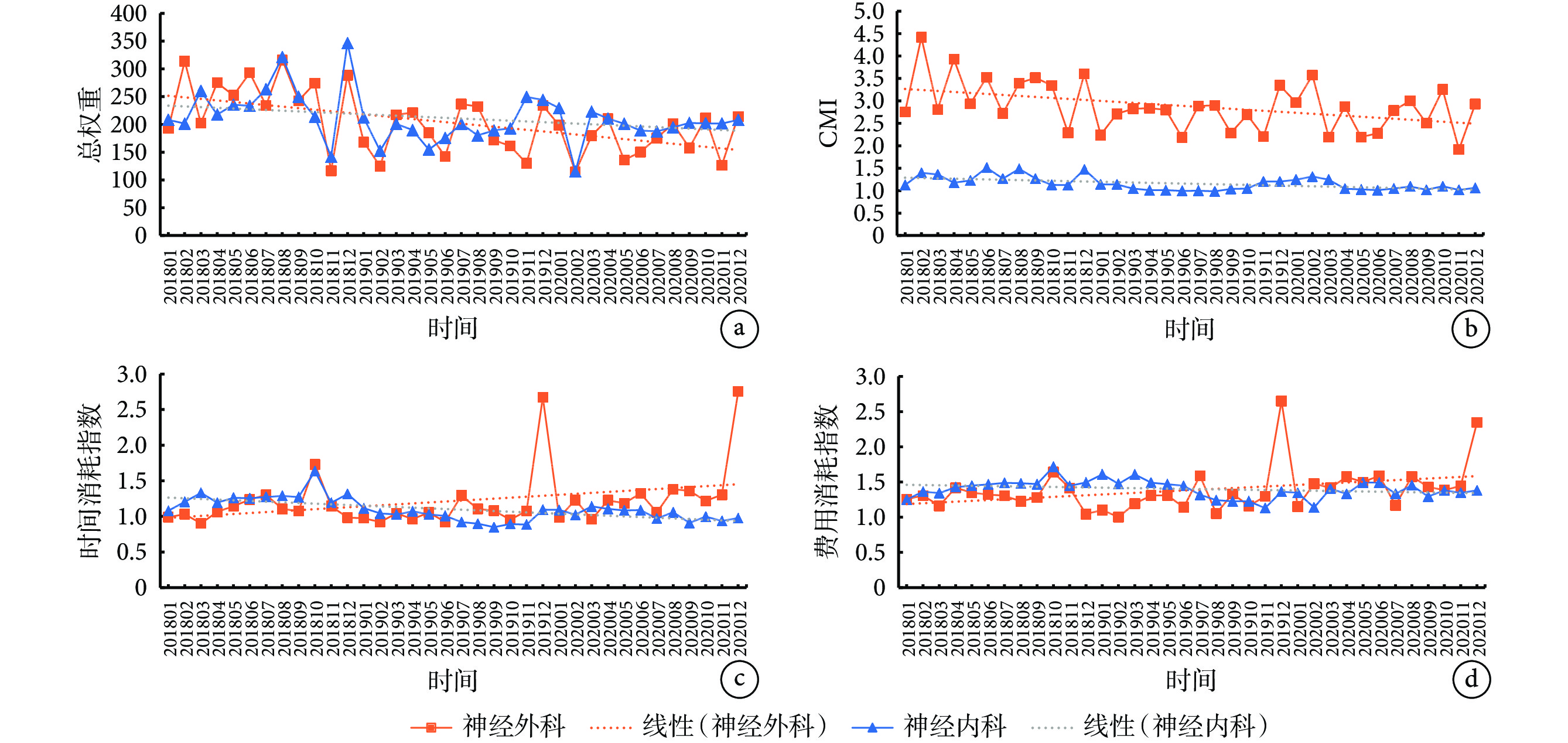

2018 年—2020 年神經內科和神經外科總權重均呈緩慢下降趨勢(圖1a);神經外科 CMI 呈緩慢下降趨勢,神經內科 CMI 呈輕微下降趨勢(圖1b)。

圖1

2018 年—2020 年神經內科和神經外科在 DRG 相關評價指標變化

圖1

2018 年—2020 年神經內科和神經外科在 DRG 相關評價指標變化

a. 總權重;b. CMI;c. 時間消耗指數;d. 費用消耗指數。DRG:疾病診斷相關分組;CMI:病例組合指數

2.1.2 醫療服務效率

2018 年—2020 年神經內科時間消耗指數呈下降的趨勢,神經外科時間消耗指數呈緩慢上升的趨勢(圖1c)。

2.1.3 醫療費用消耗

2018 年—2020 年神經內科費用消耗指數呈輕微下降的趨勢,神經外科費用消耗指數呈緩慢上升趨勢(圖1d)。

2.2 績效考核方案干預前后評價指標的 ITSA 結果

經過政策干預后,神經內科和神經外科各評價指標變化如表2 所示。

2.2.1 總權重

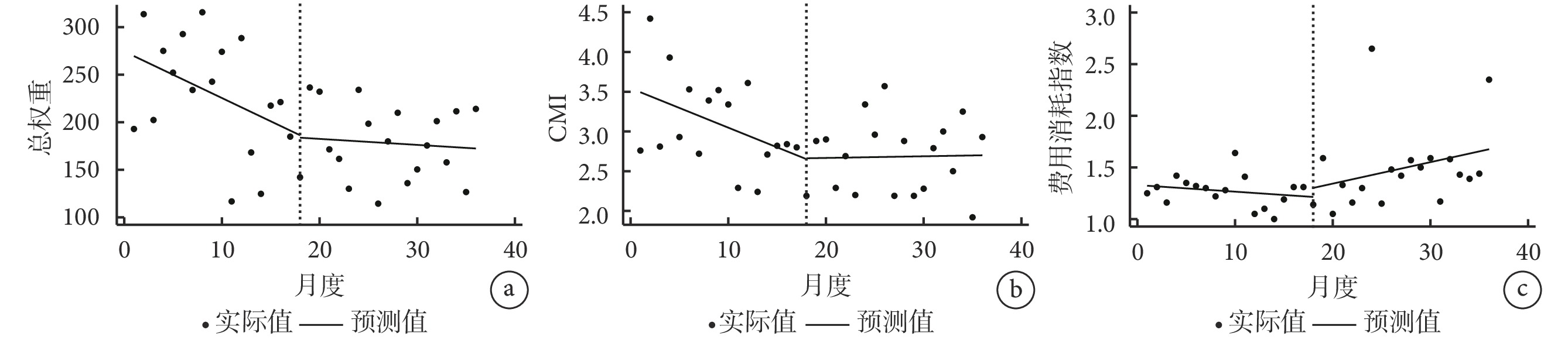

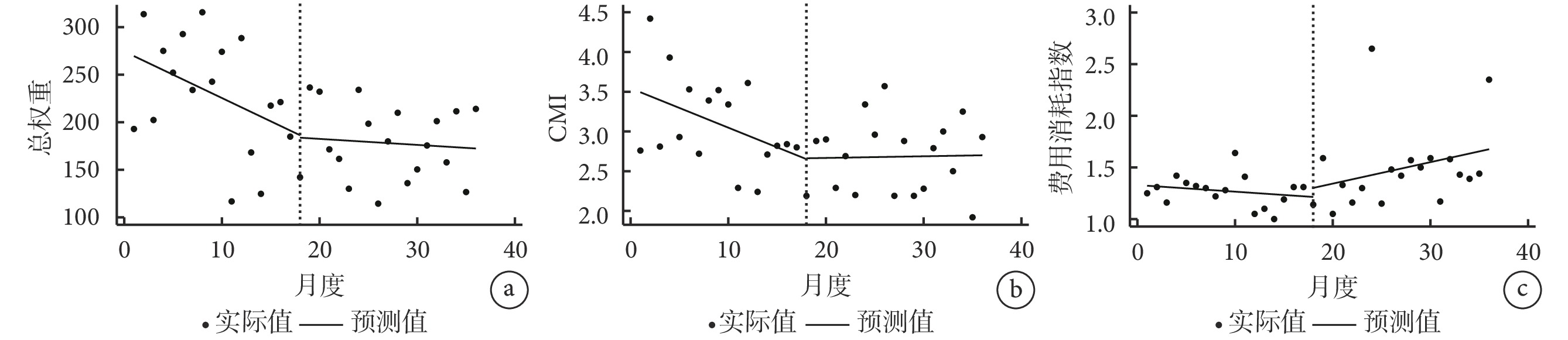

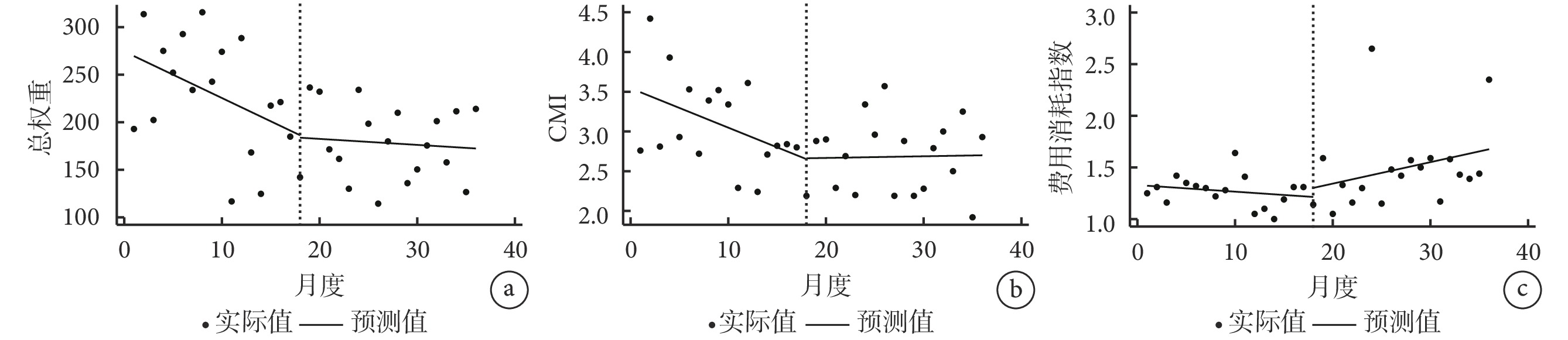

神經內科總權重在干預前的斜率、干預后瞬間變化、干預前后斜率差異均無統計學意義(P>0.05),尚不能認為該方案對于神經內科總權重有影響,需要進一步觀察。神經外科在干預前總權重呈下降趨勢(β1=?5.526,P=0.003);干預后不存在瞬時影響(β2=5.221,P=0.825);總權重在干預后下降趨勢放緩,干預前后斜率差異有統計學意義(β3=4.546,P=0.047),該方案對于神經外科總權重可能存在持續影響(圖2a)。

圖2

2018 年—2020 年神經外科總權重、CMI、費用消耗指數的 ITSA 圖

圖2

2018 年—2020 年神經外科總權重、CMI、費用消耗指數的 ITSA 圖

a. 總權重;b. CMI;c. 費用消耗指數。干預從第 18 個月開始。CMI:病例組合指數;ITSA:中斷時間序列分析

2.2.2 CMI

神經內科 CMI 在干預前呈下降趨勢(β1=?0.017,P=0.017),干預后瞬間變化、干預前后斜率差異均無統計學意義(P>0.05),尚不能認為該方案對于 CMI 有影響,需要進一步觀察。神經外科在干預前 CMI 呈下降趨勢(β1=?0.050,P<0.001);干預后不存在瞬時影響(β2=0.011,P=0.950);CMI 在干預后無明顯下降趨勢,干預前后斜率差異有統計學意義(β3=0.052,P=0.001),該方案對于 CMI 可能存在顯著的持續影響(圖2b)。

2.2.3 時間消耗指數

神經內科和神經外科時間消耗指數在干預前、干預后瞬間變化、干預后的斜率差異均無統計學意義(P>0.05),尚不能認為該方案對于神經內科和神經外科的時間消耗指數有影響,需要進一步觀察。

2.2.4 費用消耗指數

神經內科在干預前費用消耗指數呈上升趨勢(β1=0.013,P=0.006);干預后存在瞬時影響,干預后瞬時降低(β2=?0.316,P<0.001);干預前后斜率差異無統計學意義(β3=?0.007,P=0.165),尚不能認為該方案對于費用消耗指數有持續影響,需要進一步觀察。神經外科在干預前費用消耗指數無明顯變化趨勢(β1=?0.006,P=0.258);干預后不存在明顯的瞬時影響(β2=0.087,P=0.486);費用消耗指數在干預后呈上升趨勢,干預前后斜率差異有統計學意義(β3=0.027,P=0.032),干預后存在持續影響(圖2c)。

3 討論

3.1 基于本研究結果的建議

總額控制下的 DRG 支付方式改革對不同臨床科室產生的效果是有區別的。利用 DRG 評價指標可以對臨床科室服務能力、服務效率、費用消耗等方面進行客觀評價。ITSA 作為目前公共衛生領域廣泛應用的方法[11-13],其在醫保支付方式改革和醫院管理方面有廣闊的應用前景[14-17]。基于以上分析結果,本研究提出如下建議。

3.1.1 醫保經辦部門采用分類管理原則,探索按績效支付

結合 DRG 評價指標和 ITSA 分析結果發現,神經外科是診療難度大、風險高的科室,但其 CMI 和疑難病例數量均呈現下降趨勢,該現象產生的原因可能是攀枝花市對于個別病種補償不足。因此,建議攀枝花市對高新技術、疑難危重等疾病進行分類管理,鼓勵當地高新技術和危急重癥發展,提升區域內疑難危重診治能力。

同時,攀枝花市評價指標中缺少質量評價指標,而按績效支付中的質量指標主要包括結果、患者體驗等 4 類指標。因此,建議醫保經辦部門采用多種復合支付方式,不僅關注現有評價維度,也要重視醫療質量與安全、患者體驗感等方面的評價。

3.1.2 醫療機構加強精細化績效考核,完善考核方案反饋機制

從 ITSA 的分析結果來看,該院的考核方案對于不同科室有所不同。可以看出,該方案并未考慮院內不同科室內部的差異,制定的考核方案措施及方法較為單一。建議醫療機構在制定考核方案時考慮各科室的差異化,依照病種效能等方面,對醫院不同類型病種分類考核,同時,對反映學科診療能力和運行效率的指標重點考核[18-21]。

3.1.3 臨床科室完善臨床路徑與診療方案,打造特色專科

臨床路徑和 DRG 可以進行優勢互補,有效的臨床路徑能合理地控制醫療費用和提升醫療質量。DRG 支付會根據當地歷史數據進行權重和時間、費用消耗的測算,這也給臨床路徑的制定提供量化指標。結合 ITSA 的分析可以發現,有的科室在支付方式改革中 CMI 有下降趨勢,表明這類科室在 DRG 支付改革的契機下,應該主動思考學科發展方向及優勢病種,結合 DRG 反饋數據和科室自身發展環境,對本科室高效病種、低效病種、品牌病種等確定不同的發展戰略,發展新技術核心項目,強化科室核心競爭力。

3.2 本研究的局限性

本研究的研究對象為三級甲等綜合醫院,由于每個地區經濟發展水平和醫療資源分布等因素的差異,選取某個醫院的數據進行分析,未考慮該政策對于不同等級醫院、專科醫院的橫向比較,使得研究結果的外推性有限;在研究過程中,外部政策環境如 DRG 支付中的特病單例、新技術支持、新型冠狀病毒感染疫情等方面對臨床科室評價指標存在影響,這些混雜因素無法完全控制,可能影響研究結果的可比性。

綜上所述,總額控制下 DRG 支付方式改革對于不同性質的臨床科室的評價指標影響不同,建議對不同性質臨床科室進行分類管理,加強精細化績效考核,完善臨床路徑與診療方案。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

醫療保險(醫保)支付方式是現代醫療保障制度的核心環節,不僅在供需雙方的支付環節發揮了重要的杠桿作用,更是支付方以經濟激勵方式調控醫療服務資源的重要手段[1]。醫保支付方式改革通過合理控制醫療費用,優化配置醫療資源,從而影響整個醫療服務體系的運行效率[2]。醫藥衛生體制改革中所關注的重點之一就是醫保支付方式的改革。醫保支付方式改革特別是以疾病診斷相關分組(diagnosis-related group, DRG)為代表的支付方式改革是國家醫保局近年來的核心工作,也是各 DRG 試點城市、試點所在地醫院的中心工作。攀枝花市為國家 DRG 首批試點城市,采用總量控制點數法支付模式。其支付的特點是醫療機構全覆蓋、病種范圍基本全覆蓋、病例基本全入組。本研究選取攀枝花市中心醫院神經內科和神經外科為研究對象,探討在總額控制下 DRG 支付方式改革對臨床科室評價指標的影響。

1 資料與方法

1.1 資料來源

本研究選取攀枝花市中心醫院神經內科和神經外科 2018 年 1 月—2020 年 12 月總額控制下 DRG 支付結算病例。數據來源于該市醫保綜合服務平臺,包括患者性別、年齡、出院時間、住院天數、主要診斷名稱及編碼、患者總費用、主要手術名稱及編碼以及 DRG 入組編碼和名稱、相對權重值等字段信息。本研究經攀枝花市中心醫院倫理委員會審查批準(批準函編號:20200012)。

1.2 研究方法

DRG 是一種病例組合的方式。DRG 的運用領域主要是衡量醫療服務效率以及醫保支付[3-6]。總額控制下的 DRG 支付是目前我國嘗試的一種以疾病診斷分組為特征、融合點數計算思想的、可用于絕大部分住院費用支付的新模式,以達到合理控制醫療費用增長的效果[7]。2019 年 7 月攀枝花市中心醫院出臺了《DRG 支付下院內績效考核方案(第一版)》,該方案主要從費用控制的角度,對臨床科室在 DRG 支付下的病例進行病例組合指數(case-mix index, CMI)、次均費用等指標的考核。本研究通過比較各種評價指標,分析此次支付方式改革對神經內科和神經外科的影響。

1.3 評價指標

本研究通過回顧 DRG 評價指標體系、國內 DRG 評價相關研究等現有研究成果,選取國內較為成熟的 DRG 評價指標,從醫療服務能力、醫療服務效率、醫療費用消耗 3 個維度確定了對神經內科和神經外科的評價指標體系(表1)。該體系既考慮臨床科室工作量的評價,也關注醫療診療技術的難度對臨床科室的影響,同時兼顧評價在診療活動中的資源消耗,全面揭示支付方式改革對臨床科室的影響。

1.4 統計學方法

1.4.1 描述統計

利用 Microsoft Excel 2021 軟件對神經內科和神經外科 2018 年—2020 年 DRG 支付的出院患者相關信息進行匯總,對醫療服務能力、效率和費用消耗進行描述性統計。

1.4.2 中斷時間序列分析(interrupted time series analysis, ITSA)

ITSA 是反映某項政策對于結果影響的分析模型,通過回歸結果分析政策頒布前后該項目趨勢變化,用以評價政策干預對各項指標的影響,從而判定該政策是否有效[8]。

單組 ITSA 的回歸模型為[9]:

|

其中, 表示結果變量的截距或起始水平;β1 表示引入干預前結果變量的斜率;β2 表示在干預后的一段時間內發生的結果水平變化,即 β2 的 P 值代表瞬時的干預效果;β3 代表干預前和干預后結果斜率的差異,即 β3 的 P 值代表隨時間推移產生的干預效果[9];Yt 為結果 Y 在各等間隔時間點的觀測值,Tt 是研究期間,Xt 表示干預的虛擬變量(干預前為 0,干預后為 1),XtTt 為交互作用項,

表示結果變量的截距或起始水平;β1 表示引入干預前結果變量的斜率;β2 表示在干預后的一段時間內發生的結果水平變化,即 β2 的 P 值代表瞬時的干預效果;β3 代表干預前和干預后結果斜率的差異,即 β3 的 P 值代表隨時間推移產生的干預效果[9];Yt 為結果 Y 在各等間隔時間點的觀測值,Tt 是研究期間,Xt 表示干預的虛擬變量(干預前為 0,干預后為 1),XtTt 為交互作用項, 為隨機誤差項。

為隨機誤差項。

本研究采用 ITSA 模型對醫院出臺績效考核方案前后兩個科室的 DRG 評價指標進行分析,2019 年 7 月為政策干預點,2018 年 1 月—2019 年 6 月為干預前,2019 年 7 月—2020 年 12 月為干預后。在 Stata 17.0 軟件中,利用普通最小二乘法回歸對線性模型進行參數估計[10],然后對模型的獨立性、方差齊性、正態性進行檢驗,采用 Prais 模型進行檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

本研究共納入患者 9107 例,其中神經外科 2525 例(27.7%),神經內科 6582 例(72.3%)。

2.1 2018 年—2020 年 DRG 相關評價指標變化情況

2.1.1 醫療服務能力

2018 年—2020 年神經內科和神經外科總權重均呈緩慢下降趨勢(圖1a);神經外科 CMI 呈緩慢下降趨勢,神經內科 CMI 呈輕微下降趨勢(圖1b)。

圖1

2018 年—2020 年神經內科和神經外科在 DRG 相關評價指標變化

圖1

2018 年—2020 年神經內科和神經外科在 DRG 相關評價指標變化

a. 總權重;b. CMI;c. 時間消耗指數;d. 費用消耗指數。DRG:疾病診斷相關分組;CMI:病例組合指數

2.1.2 醫療服務效率

2018 年—2020 年神經內科時間消耗指數呈下降的趨勢,神經外科時間消耗指數呈緩慢上升的趨勢(圖1c)。

2.1.3 醫療費用消耗

2018 年—2020 年神經內科費用消耗指數呈輕微下降的趨勢,神經外科費用消耗指數呈緩慢上升趨勢(圖1d)。

2.2 績效考核方案干預前后評價指標的 ITSA 結果

經過政策干預后,神經內科和神經外科各評價指標變化如表2 所示。

2.2.1 總權重

神經內科總權重在干預前的斜率、干預后瞬間變化、干預前后斜率差異均無統計學意義(P>0.05),尚不能認為該方案對于神經內科總權重有影響,需要進一步觀察。神經外科在干預前總權重呈下降趨勢(β1=?5.526,P=0.003);干預后不存在瞬時影響(β2=5.221,P=0.825);總權重在干預后下降趨勢放緩,干預前后斜率差異有統計學意義(β3=4.546,P=0.047),該方案對于神經外科總權重可能存在持續影響(圖2a)。

圖2

2018 年—2020 年神經外科總權重、CMI、費用消耗指數的 ITSA 圖

圖2

2018 年—2020 年神經外科總權重、CMI、費用消耗指數的 ITSA 圖

a. 總權重;b. CMI;c. 費用消耗指數。干預從第 18 個月開始。CMI:病例組合指數;ITSA:中斷時間序列分析

2.2.2 CMI

神經內科 CMI 在干預前呈下降趨勢(β1=?0.017,P=0.017),干預后瞬間變化、干預前后斜率差異均無統計學意義(P>0.05),尚不能認為該方案對于 CMI 有影響,需要進一步觀察。神經外科在干預前 CMI 呈下降趨勢(β1=?0.050,P<0.001);干預后不存在瞬時影響(β2=0.011,P=0.950);CMI 在干預后無明顯下降趨勢,干預前后斜率差異有統計學意義(β3=0.052,P=0.001),該方案對于 CMI 可能存在顯著的持續影響(圖2b)。

2.2.3 時間消耗指數

神經內科和神經外科時間消耗指數在干預前、干預后瞬間變化、干預后的斜率差異均無統計學意義(P>0.05),尚不能認為該方案對于神經內科和神經外科的時間消耗指數有影響,需要進一步觀察。

2.2.4 費用消耗指數

神經內科在干預前費用消耗指數呈上升趨勢(β1=0.013,P=0.006);干預后存在瞬時影響,干預后瞬時降低(β2=?0.316,P<0.001);干預前后斜率差異無統計學意義(β3=?0.007,P=0.165),尚不能認為該方案對于費用消耗指數有持續影響,需要進一步觀察。神經外科在干預前費用消耗指數無明顯變化趨勢(β1=?0.006,P=0.258);干預后不存在明顯的瞬時影響(β2=0.087,P=0.486);費用消耗指數在干預后呈上升趨勢,干預前后斜率差異有統計學意義(β3=0.027,P=0.032),干預后存在持續影響(圖2c)。

3 討論

3.1 基于本研究結果的建議

總額控制下的 DRG 支付方式改革對不同臨床科室產生的效果是有區別的。利用 DRG 評價指標可以對臨床科室服務能力、服務效率、費用消耗等方面進行客觀評價。ITSA 作為目前公共衛生領域廣泛應用的方法[11-13],其在醫保支付方式改革和醫院管理方面有廣闊的應用前景[14-17]。基于以上分析結果,本研究提出如下建議。

3.1.1 醫保經辦部門采用分類管理原則,探索按績效支付

結合 DRG 評價指標和 ITSA 分析結果發現,神經外科是診療難度大、風險高的科室,但其 CMI 和疑難病例數量均呈現下降趨勢,該現象產生的原因可能是攀枝花市對于個別病種補償不足。因此,建議攀枝花市對高新技術、疑難危重等疾病進行分類管理,鼓勵當地高新技術和危急重癥發展,提升區域內疑難危重診治能力。

同時,攀枝花市評價指標中缺少質量評價指標,而按績效支付中的質量指標主要包括結果、患者體驗等 4 類指標。因此,建議醫保經辦部門采用多種復合支付方式,不僅關注現有評價維度,也要重視醫療質量與安全、患者體驗感等方面的評價。

3.1.2 醫療機構加強精細化績效考核,完善考核方案反饋機制

從 ITSA 的分析結果來看,該院的考核方案對于不同科室有所不同。可以看出,該方案并未考慮院內不同科室內部的差異,制定的考核方案措施及方法較為單一。建議醫療機構在制定考核方案時考慮各科室的差異化,依照病種效能等方面,對醫院不同類型病種分類考核,同時,對反映學科診療能力和運行效率的指標重點考核[18-21]。

3.1.3 臨床科室完善臨床路徑與診療方案,打造特色專科

臨床路徑和 DRG 可以進行優勢互補,有效的臨床路徑能合理地控制醫療費用和提升醫療質量。DRG 支付會根據當地歷史數據進行權重和時間、費用消耗的測算,這也給臨床路徑的制定提供量化指標。結合 ITSA 的分析可以發現,有的科室在支付方式改革中 CMI 有下降趨勢,表明這類科室在 DRG 支付改革的契機下,應該主動思考學科發展方向及優勢病種,結合 DRG 反饋數據和科室自身發展環境,對本科室高效病種、低效病種、品牌病種等確定不同的發展戰略,發展新技術核心項目,強化科室核心競爭力。

3.2 本研究的局限性

本研究的研究對象為三級甲等綜合醫院,由于每個地區經濟發展水平和醫療資源分布等因素的差異,選取某個醫院的數據進行分析,未考慮該政策對于不同等級醫院、專科醫院的橫向比較,使得研究結果的外推性有限;在研究過程中,外部政策環境如 DRG 支付中的特病單例、新技術支持、新型冠狀病毒感染疫情等方面對臨床科室評價指標存在影響,這些混雜因素無法完全控制,可能影響研究結果的可比性。

綜上所述,總額控制下 DRG 支付方式改革對于不同性質的臨床科室的評價指標影響不同,建議對不同性質臨床科室進行分類管理,加強精細化績效考核,完善臨床路徑與診療方案。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。