引用本文: 鐘良琴, 趙穎. 閉環管理對提高醫院決策執行力的應用研究. 華西醫學, 2023, 38(12): 1824-1828. doi: 10.7507/1002-0179.202307180 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

在傳統的醫院管理模式下,醫院院長辦公會議題執行過程中容易出現辦理時間周期長、無專人跟蹤反饋、各部門權責交錯等問題。醫院督辦部門轉發至各承辦部門的任務,有時出現“有轉發、無結果”,往往是到了開會時才有了從下自上的反饋信息,導致醫院領導對進度落后的工作的信息掌握不及時,對正在推進的工作中出現問題解決不及時。為了推進工作又要重新開會部署,極大降低了醫院運營效率[1]。

“閉環”一詞產生于信息控制領域,指的是信息的路徑[2]。閉環管理這一概念最早是在《閉環式管理:從戰略到經營》中提到[3]。閉環管理的核心是反饋,通過一次次地檢查再反饋到達最佳的狀態。隨著現代科學技術的發展,醫院信息化程度的提高,閉環管理被逐漸應用在醫院管理領域[4]。醫院職能部門是醫院決策的執行單位,是醫院政策落實和管理有序運行的中堅力量[5]。為提高醫院運營效率,廣安市人民醫院于 2022 年 1 月將計劃(plan, P)、執行(do, D)、檢查(check, C)、處理(action, A)4 個維度的全過程 PDCA 閉環管理模式應用于院長辦公會議題執行過程中。為探究引入 PDCA 閉環管理機制對醫院決策執行力的提高作用,本研究對實施前后的院長辦公會決策完成情況進行分析。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇 2021 年—2022 年廣安市人民醫院院長辦公會的議定議題。

1.2 方法

1.2.1 分組

根據是否引入閉環管理,將 2021 年作為干預前組,2022 年作為干預后組。

1.2.2 全過程 PDCA 閉環管理

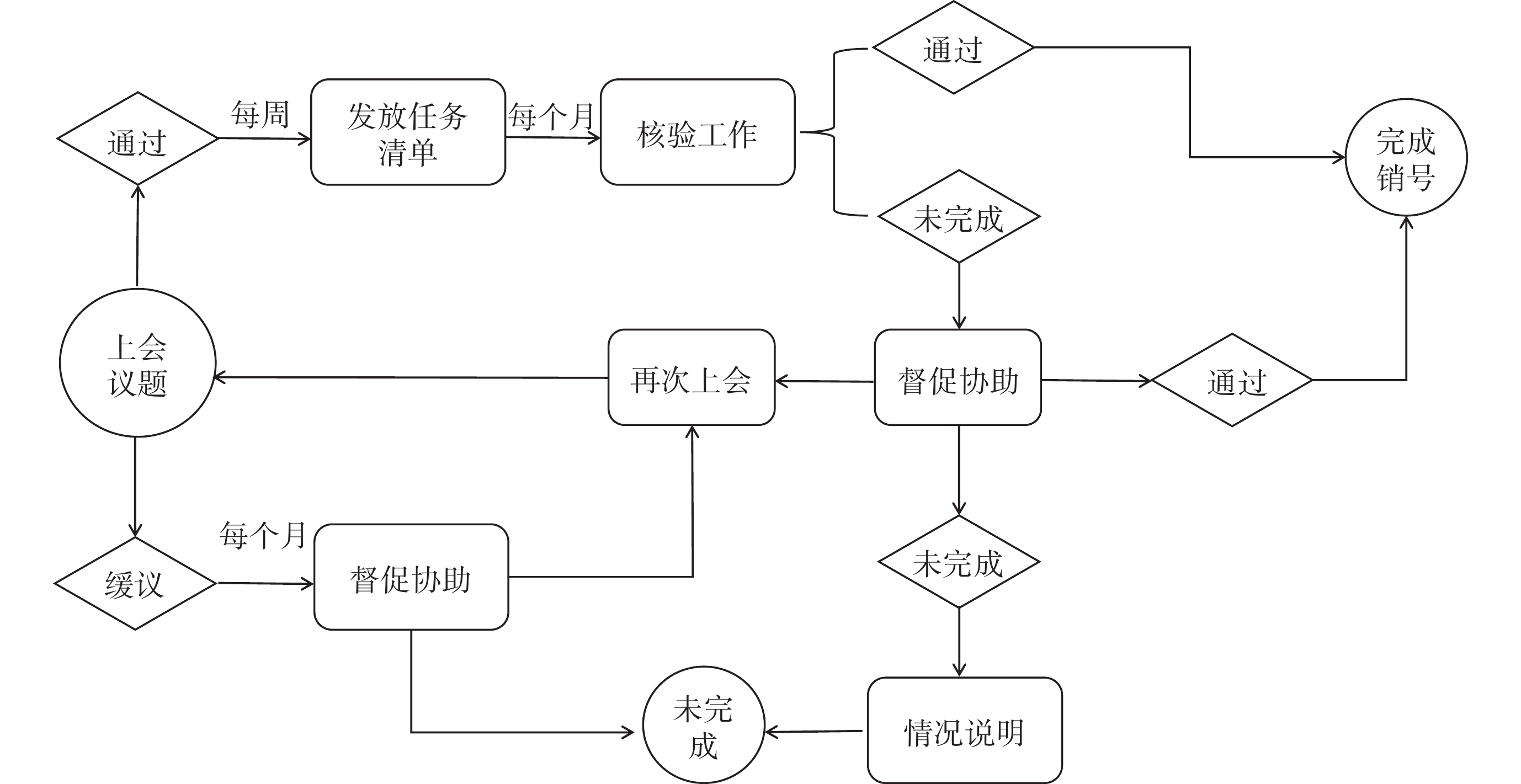

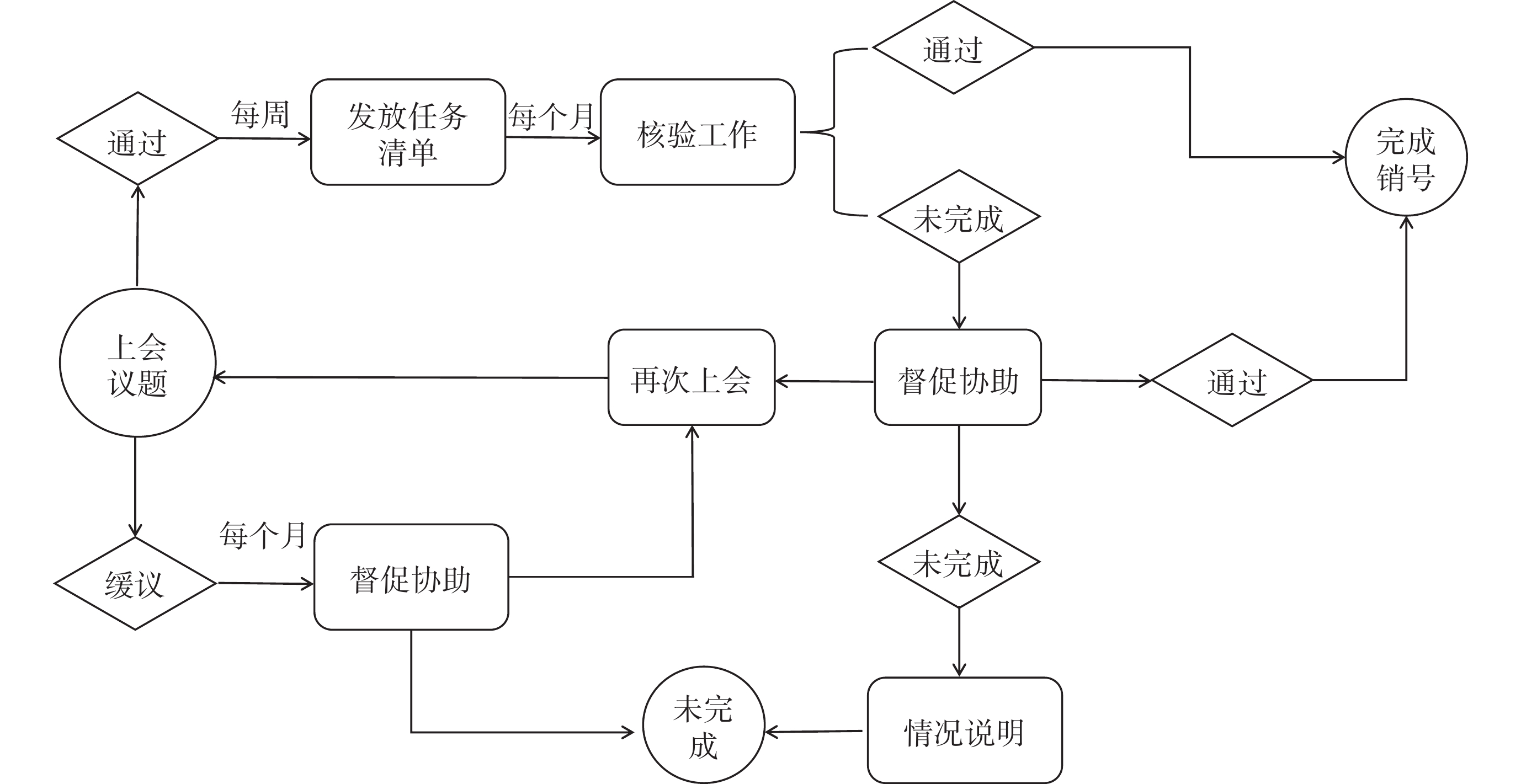

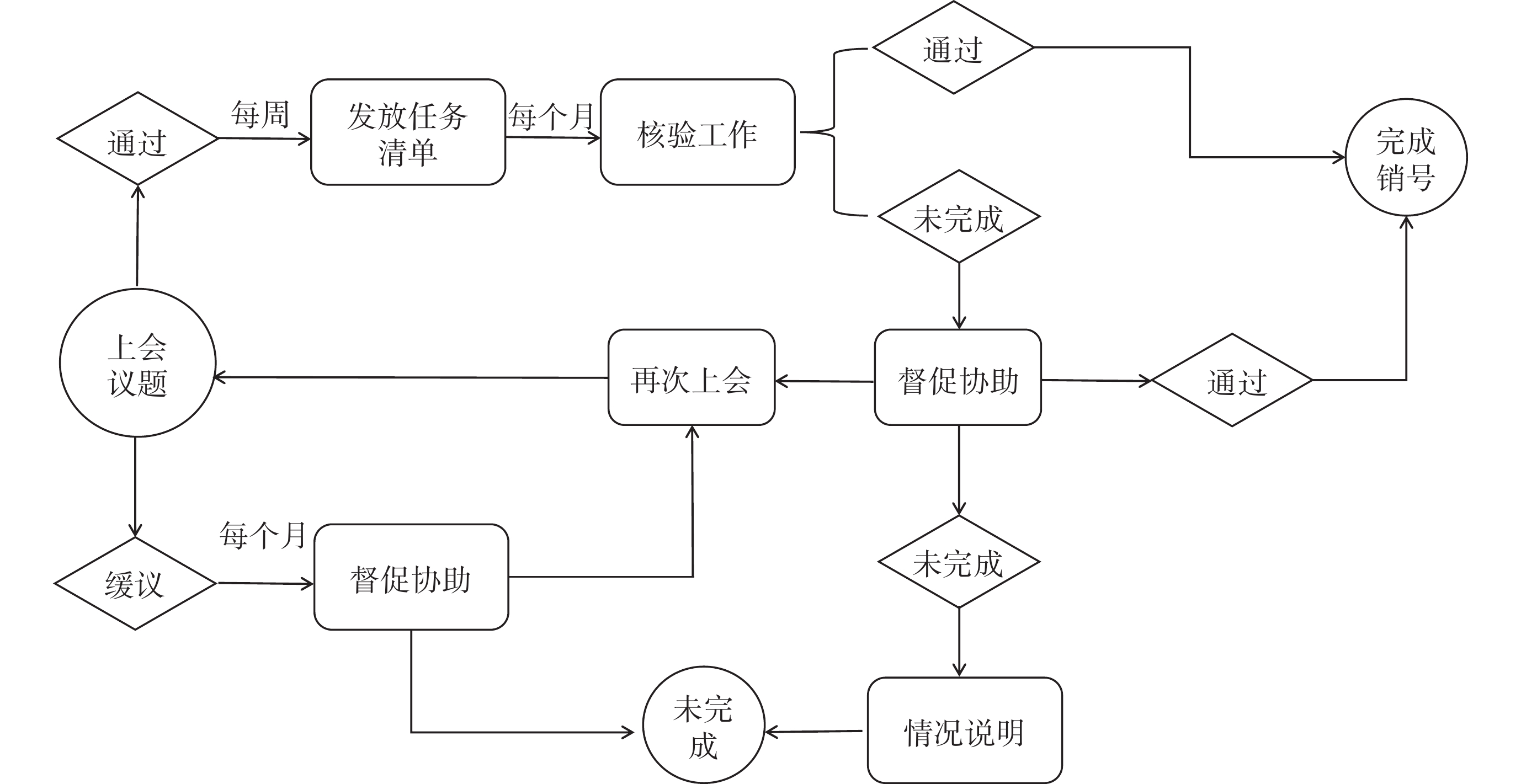

PDCA 循環被廣泛應用于質量管理中,是一項不斷優化改進的管理過程工具。將 PDCA 閉環管理運用于院長辦公會議定議題執行過程中,主要包括以下 4 點(圖1)。

圖1

院長辦公會全過程 PDCA 閉環管理流程

圖1

院長辦公會全過程 PDCA 閉環管理流程

① 建立工作任務計劃,明確責任與時限。醫院制定院長辦公會議題審批單模板,規范院長辦公會議題報送流程,明確會前需要完成的工作內容等,確保院長辦公會高效召開,會后醫院辦公室根據院長辦公會會議紀要,形成《院長辦公會議定事項任務清單》分送各責任科室,明確承辦內容、完成時限;該任務清單內容包括議題名稱、責任科室、責任內容、完成時限等[6]。若院長辦公會議暫未通過則被列為緩議議題,根據會議要求形成《院長辦公會緩議事項任務清單》分送各責任科室,督促完善后再次上會;該任務清單內容包括議題名稱、責任科室、緩議原因、預計再次上會時間等。

② 對照任務清單,按步驟執行任務。責任科室根據院長辦公會議定事項任務清單和緩議事項任務清單,分解工作任務為長期任務或短期任務,并按照計劃開展工作;每個月填報工作日志,記錄工作完情況,與工作任務清單互相呼應,形成完整的工作寫實[7]。

③ 完善督查制度,監督與協助并進。責任科室每個月初將任務清單完成情況反饋醫院辦公室,醫院辦公室每個月、每個季度形成《院長辦公會議題完成匯總表》,分送院領導和責任科室,通報院長辦公會決策完成情況,主要內容包括議題名稱、牽頭領導、責任科室、完成時限、工作進度、未完成原因分析、未完成后續跟蹤等[8]。責任科室在計劃期限內未完成工作進度的,醫院辦公室將通過電話催辦、上門催辦、發放催辦通知等方式督促任務落實。因政策調整等特殊原因無法完成的,由責任科室提交經分管領導簽字確認的銷號申請單做銷號處理;需要調整工作方案的,由責任科室提出申請,經分管領導簽字確認后再提交院長辦公會復議。

④ 年度分析總結,多維度評價完成情況。次年初匯總分析上年度議題完成情況,由上級或相關部門進行打分評價,作為評價責任科室年度工作任務完成情況的重要參考依據,并納入年度目標考核指標。評價內容涵蓋院長辦公會決策完成質量、完成時間等,評價指標包括議定議題完成率、緩議議題再上會率等。

1.2.3 觀察指標

議定議題完成率是衡量院長辦公會決策的執行成效,是評價醫院決策執行力的指標。緩議議題再上會率是衡量解決重要而不緊急問題的能力,是評價醫院工作質量可持續改進的指標。因此,本研究觀察干預前后的議定議題完成率和緩議議題再上會率。議定議題完成率=(議定議題完成個數/議定議題總個數)×100%,緩議議題再上會率=(緩議議題再上會個數/緩議議題總個數)×100%。

為便于了解 PDCA 閉環管理對醫院各部門的影響,從而促進醫院決策更加具有針對性和科學性,分別從行政(主要包括黨群工作部、組織人事部、保健部、醫院辦公室、審計部、運營管理部、財務部、醫保物價部、紀委辦公室和督查辦公室)、后勤(主要包括設備物資部、信息管理部、總務安全部和基建運行部)和業務(主要包括醫務部、護理部、科教部、公共衛生與醫院感染管理部和120 急救指揮中心)3 個序列進行觀察。

1.3 統計學方法

采用 SPSS 27.0 軟件進行統計分析。計量資料符合正態分布采用均數±標準差表示,組間比較采用成對樣本 t 檢驗,效應量采用均數差(median difference, MD)表示,并計算 95%置信區間(confidence interval, CI)。計數資料采用個數和百分比表示。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 議定議題完成率比較

干預前組共有 499 個院長辦公會議題(行政序列 326 個、后勤序列 77 個、業務序列 96 個),議題完成 305 個,未完成194個。未完成議題中,緩議38個,不予通過156個。干預后組共有 447 個院長辦公會議題(行政序列 291 個、后勤序列 70 個、業務序列 86 個),議題完成 404 個,未完成43個。未完成議題中,緩議33個,不予通過10個。2021 年 1 月—12 月和 2022 年 1 月—12 月議定議題完成率比較,差異有統計學意義[(60.90±6.30)% vs.(89.62±7.94)%;t=?10.809,MD=?28.72%,95%CI(?34.57%,?22.87%),P=0.008]。干預前后每個月的議定議題完成情況,見表1。

2.2 緩議議題再上會率比較

干預前組共有緩議議題 38 個,再上會議題 16 個;干預后組共有緩議議題 33 個,再上會議題 24 個。2021 年 1 月—12 月和 2022 年 1 月—12 月緩議議題再上會率比較,差異有統計學意義[(40.83±18.78)% vs.(65.70±25.62)%;t=?3.404,MD=?24.87%,95%CI(?40.94%,?8.79%),P=0.006]。干預前后每個月的緩議議題再上會情況,見表2。

2.3 各序列議定議題完成情況比較

干預前后各序列議定議題完成情況見表3。干預前,行政序列有議定議題 326 個、完成 196 個,后勤序列有議定議題 77 個、完成 50 個,業務序列有議定議題 96 個、完成 59 個;干預后,行政序列有議定議題 291 個、完成 269 個,后勤序列有議定議題 70 個、完成 61 個,業務序列有議定議題 86 個、完成 74 個。2021 年 1 月—12 月和 2022 年 1 月—12 月行政序列[(60.13±7.95)% vs.(92.41±8.25)%;t=?10.338,MD=?32.28%,95%CI(?39.15%,?25.40%),P<0.001]、后勤序列[(67.90±22.13)% vs.(88.80±18.78)%;t=?2.996,MD=?20.90%,95%CI(?36.24%,?5.54%),P=0.012]、業務序列[(63.34±18.54)% vs.(84.79±18.71)%;t=?3.870,MD=?21.45%,95%CI(?33.64%,?9.25%),P=0.003]的議題完成率比較,差異均有統計學意義。

3 討論

3.1 明確責任與時限,提高議定議題完成率

院長辦公會決策執行引入閉環管理機制后,醫院辦公室根據院長辦公會紀要形成《院長辦公會議定事項任務清單》分送責任科室,明確工作內容、責任科室、完成時限等關鍵控制節點,給責任科室一種有形和無形的壓力,促使高效完成任務[9]。從議題完成率可見,議定議題完成率由干預前的(60.90±6.30)%提高到干預后的(89.62±7.94)%,有效避免了“會上表決心,會后沒人管”的現象。此外,引入閉環管理后,各責任科室的議定議題完成率的提升情況有所不同,行政、后勤、業務序列的平均每個月完成率分別由(60.13±7.95)%、(67.90±22.13)%和(63.34±18.54)%提升到(92.41±8.25)%、(88.80±18.78)%和(84.79±18.71)%。其中,后勤提升較少,這可能與后勤序列涉及設備物資部、信息管理部、總務安全部和基建運行部,而設備物資部負責的設備采購和基建運行部負責的基本建設,與外部環境聯系緊密,完成工作任務涉及工作流程與手續辦理較多,導致耗時周期較長、辦理難度較大有關。

3.2 監督與協助并進,提高緩議議題推進效率

若院長辦公會議暫未通過則被列為緩議議題,醫院辦公室形成《院長辦公會緩議事項任務清單》,分送責任科室,明確議題名稱、責任科室、協助科室、緩議原因、再上會時間等,督促修改完善后再次上會。通過對干預前后組緩議議題再上會情況分析可見,緩議議題再上會率由干預前的(40.83±18.78)%提高到(65.70±25.62)%。這表明分送緩議事項任務清單對責任科室進行督促,提高了緩議議題的推進效率和再上會率,加速了醫院重要但不緊急問題的解決。

3.3 規范流程與嚴格審核,提高行政工作效率

院長辦公會決策執行引入閉環管理機制后,醫院辦公室不斷健全決策前論證與聽取意見機制[10],于 2022 年 3 月制定了院長辦公會議題審批單模板,規范了院長辦公會議題報送流程,明確了會前需要完成的工作內容等。同時,嚴格議題審核,對缺乏會前論證和建議方案的議題予以駁回修改,且提前 1 天匯總議題分別報送院領導進行會前溝通醞釀。對未按照時限要求提交但確需緊急上會的議題,由責任科室提交緊急上會原因后納入緊急議題范疇討論,院長辦公會議題質量得到明顯提升。通過規范流程與嚴格審核,減少了因院長辦公會議題準備不充分而反復上會的情況,提高了行政工作效率。

3.4 定期督辦與及時反饋,促進工作質量持續提高

責任科室在計劃期限內未完成工作進度的,醫院辦公室堅持“檢查督辦、指導幫助、推進落實、考核提高”的原則[11],通過電話催辦、上門催辦、發送催辦通知等方式督促任務落實。由于督辦 PDCA 循環不是靜態的,而是一種動態的循序漸進的循環優化機制[12],醫院辦公室每個月、每個季度形成《院長辦公會議題完成匯總表》,分送院領導和責任科室,內容主要包括議題名稱、牽頭領導、責任科室、完成時限、工作進度、未完成原因分析、未完成后續跟蹤等,讓院領導、責任科室及時了解院長辦公會議題完成情況,高位推進議題落實。

綜上所述,通過建立規范化、體系化的院長辦公會議題督辦流程,從發放任務清單到月度、季度定期督導與通報,對重點事項進行可視化追蹤,落實監督反饋,實現了任務督辦的閉環管理,提升了院長辦公會議定議題完成率和緩議議題再上會率。同時建立議題辦理監督評價體系,也為職能科室考核提供參考依據,創新了醫院管理模式[13]。在實施過程中需要改進的建議是,隨著醫院精細化管理的推進,醫院決策種類和項目不斷增加,需將眾多的決策執行進行整合督辦,并借助數字化及網絡平臺推動督查督辦工作信息化[14],才能保障醫院目標全面完成;將決策執行成效納入責任科室的年度目標考核,但各科室執行的決策項目數量不一致,需要不斷優化決策執行評價指標,公平公正的績效考核和績效分配才能有效激勵員工,形成干事創業合力,促進醫院可持續發展[15]。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

在傳統的醫院管理模式下,醫院院長辦公會議題執行過程中容易出現辦理時間周期長、無專人跟蹤反饋、各部門權責交錯等問題。醫院督辦部門轉發至各承辦部門的任務,有時出現“有轉發、無結果”,往往是到了開會時才有了從下自上的反饋信息,導致醫院領導對進度落后的工作的信息掌握不及時,對正在推進的工作中出現問題解決不及時。為了推進工作又要重新開會部署,極大降低了醫院運營效率[1]。

“閉環”一詞產生于信息控制領域,指的是信息的路徑[2]。閉環管理這一概念最早是在《閉環式管理:從戰略到經營》中提到[3]。閉環管理的核心是反饋,通過一次次地檢查再反饋到達最佳的狀態。隨著現代科學技術的發展,醫院信息化程度的提高,閉環管理被逐漸應用在醫院管理領域[4]。醫院職能部門是醫院決策的執行單位,是醫院政策落實和管理有序運行的中堅力量[5]。為提高醫院運營效率,廣安市人民醫院于 2022 年 1 月將計劃(plan, P)、執行(do, D)、檢查(check, C)、處理(action, A)4 個維度的全過程 PDCA 閉環管理模式應用于院長辦公會議題執行過程中。為探究引入 PDCA 閉環管理機制對醫院決策執行力的提高作用,本研究對實施前后的院長辦公會決策完成情況進行分析。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇 2021 年—2022 年廣安市人民醫院院長辦公會的議定議題。

1.2 方法

1.2.1 分組

根據是否引入閉環管理,將 2021 年作為干預前組,2022 年作為干預后組。

1.2.2 全過程 PDCA 閉環管理

PDCA 循環被廣泛應用于質量管理中,是一項不斷優化改進的管理過程工具。將 PDCA 閉環管理運用于院長辦公會議定議題執行過程中,主要包括以下 4 點(圖1)。

圖1

院長辦公會全過程 PDCA 閉環管理流程

圖1

院長辦公會全過程 PDCA 閉環管理流程

① 建立工作任務計劃,明確責任與時限。醫院制定院長辦公會議題審批單模板,規范院長辦公會議題報送流程,明確會前需要完成的工作內容等,確保院長辦公會高效召開,會后醫院辦公室根據院長辦公會會議紀要,形成《院長辦公會議定事項任務清單》分送各責任科室,明確承辦內容、完成時限;該任務清單內容包括議題名稱、責任科室、責任內容、完成時限等[6]。若院長辦公會議暫未通過則被列為緩議議題,根據會議要求形成《院長辦公會緩議事項任務清單》分送各責任科室,督促完善后再次上會;該任務清單內容包括議題名稱、責任科室、緩議原因、預計再次上會時間等。

② 對照任務清單,按步驟執行任務。責任科室根據院長辦公會議定事項任務清單和緩議事項任務清單,分解工作任務為長期任務或短期任務,并按照計劃開展工作;每個月填報工作日志,記錄工作完情況,與工作任務清單互相呼應,形成完整的工作寫實[7]。

③ 完善督查制度,監督與協助并進。責任科室每個月初將任務清單完成情況反饋醫院辦公室,醫院辦公室每個月、每個季度形成《院長辦公會議題完成匯總表》,分送院領導和責任科室,通報院長辦公會決策完成情況,主要內容包括議題名稱、牽頭領導、責任科室、完成時限、工作進度、未完成原因分析、未完成后續跟蹤等[8]。責任科室在計劃期限內未完成工作進度的,醫院辦公室將通過電話催辦、上門催辦、發放催辦通知等方式督促任務落實。因政策調整等特殊原因無法完成的,由責任科室提交經分管領導簽字確認的銷號申請單做銷號處理;需要調整工作方案的,由責任科室提出申請,經分管領導簽字確認后再提交院長辦公會復議。

④ 年度分析總結,多維度評價完成情況。次年初匯總分析上年度議題完成情況,由上級或相關部門進行打分評價,作為評價責任科室年度工作任務完成情況的重要參考依據,并納入年度目標考核指標。評價內容涵蓋院長辦公會決策完成質量、完成時間等,評價指標包括議定議題完成率、緩議議題再上會率等。

1.2.3 觀察指標

議定議題完成率是衡量院長辦公會決策的執行成效,是評價醫院決策執行力的指標。緩議議題再上會率是衡量解決重要而不緊急問題的能力,是評價醫院工作質量可持續改進的指標。因此,本研究觀察干預前后的議定議題完成率和緩議議題再上會率。議定議題完成率=(議定議題完成個數/議定議題總個數)×100%,緩議議題再上會率=(緩議議題再上會個數/緩議議題總個數)×100%。

為便于了解 PDCA 閉環管理對醫院各部門的影響,從而促進醫院決策更加具有針對性和科學性,分別從行政(主要包括黨群工作部、組織人事部、保健部、醫院辦公室、審計部、運營管理部、財務部、醫保物價部、紀委辦公室和督查辦公室)、后勤(主要包括設備物資部、信息管理部、總務安全部和基建運行部)和業務(主要包括醫務部、護理部、科教部、公共衛生與醫院感染管理部和120 急救指揮中心)3 個序列進行觀察。

1.3 統計學方法

采用 SPSS 27.0 軟件進行統計分析。計量資料符合正態分布采用均數±標準差表示,組間比較采用成對樣本 t 檢驗,效應量采用均數差(median difference, MD)表示,并計算 95%置信區間(confidence interval, CI)。計數資料采用個數和百分比表示。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 議定議題完成率比較

干預前組共有 499 個院長辦公會議題(行政序列 326 個、后勤序列 77 個、業務序列 96 個),議題完成 305 個,未完成194個。未完成議題中,緩議38個,不予通過156個。干預后組共有 447 個院長辦公會議題(行政序列 291 個、后勤序列 70 個、業務序列 86 個),議題完成 404 個,未完成43個。未完成議題中,緩議33個,不予通過10個。2021 年 1 月—12 月和 2022 年 1 月—12 月議定議題完成率比較,差異有統計學意義[(60.90±6.30)% vs.(89.62±7.94)%;t=?10.809,MD=?28.72%,95%CI(?34.57%,?22.87%),P=0.008]。干預前后每個月的議定議題完成情況,見表1。

2.2 緩議議題再上會率比較

干預前組共有緩議議題 38 個,再上會議題 16 個;干預后組共有緩議議題 33 個,再上會議題 24 個。2021 年 1 月—12 月和 2022 年 1 月—12 月緩議議題再上會率比較,差異有統計學意義[(40.83±18.78)% vs.(65.70±25.62)%;t=?3.404,MD=?24.87%,95%CI(?40.94%,?8.79%),P=0.006]。干預前后每個月的緩議議題再上會情況,見表2。

2.3 各序列議定議題完成情況比較

干預前后各序列議定議題完成情況見表3。干預前,行政序列有議定議題 326 個、完成 196 個,后勤序列有議定議題 77 個、完成 50 個,業務序列有議定議題 96 個、完成 59 個;干預后,行政序列有議定議題 291 個、完成 269 個,后勤序列有議定議題 70 個、完成 61 個,業務序列有議定議題 86 個、完成 74 個。2021 年 1 月—12 月和 2022 年 1 月—12 月行政序列[(60.13±7.95)% vs.(92.41±8.25)%;t=?10.338,MD=?32.28%,95%CI(?39.15%,?25.40%),P<0.001]、后勤序列[(67.90±22.13)% vs.(88.80±18.78)%;t=?2.996,MD=?20.90%,95%CI(?36.24%,?5.54%),P=0.012]、業務序列[(63.34±18.54)% vs.(84.79±18.71)%;t=?3.870,MD=?21.45%,95%CI(?33.64%,?9.25%),P=0.003]的議題完成率比較,差異均有統計學意義。

3 討論

3.1 明確責任與時限,提高議定議題完成率

院長辦公會決策執行引入閉環管理機制后,醫院辦公室根據院長辦公會紀要形成《院長辦公會議定事項任務清單》分送責任科室,明確工作內容、責任科室、完成時限等關鍵控制節點,給責任科室一種有形和無形的壓力,促使高效完成任務[9]。從議題完成率可見,議定議題完成率由干預前的(60.90±6.30)%提高到干預后的(89.62±7.94)%,有效避免了“會上表決心,會后沒人管”的現象。此外,引入閉環管理后,各責任科室的議定議題完成率的提升情況有所不同,行政、后勤、業務序列的平均每個月完成率分別由(60.13±7.95)%、(67.90±22.13)%和(63.34±18.54)%提升到(92.41±8.25)%、(88.80±18.78)%和(84.79±18.71)%。其中,后勤提升較少,這可能與后勤序列涉及設備物資部、信息管理部、總務安全部和基建運行部,而設備物資部負責的設備采購和基建運行部負責的基本建設,與外部環境聯系緊密,完成工作任務涉及工作流程與手續辦理較多,導致耗時周期較長、辦理難度較大有關。

3.2 監督與協助并進,提高緩議議題推進效率

若院長辦公會議暫未通過則被列為緩議議題,醫院辦公室形成《院長辦公會緩議事項任務清單》,分送責任科室,明確議題名稱、責任科室、協助科室、緩議原因、再上會時間等,督促修改完善后再次上會。通過對干預前后組緩議議題再上會情況分析可見,緩議議題再上會率由干預前的(40.83±18.78)%提高到(65.70±25.62)%。這表明分送緩議事項任務清單對責任科室進行督促,提高了緩議議題的推進效率和再上會率,加速了醫院重要但不緊急問題的解決。

3.3 規范流程與嚴格審核,提高行政工作效率

院長辦公會決策執行引入閉環管理機制后,醫院辦公室不斷健全決策前論證與聽取意見機制[10],于 2022 年 3 月制定了院長辦公會議題審批單模板,規范了院長辦公會議題報送流程,明確了會前需要完成的工作內容等。同時,嚴格議題審核,對缺乏會前論證和建議方案的議題予以駁回修改,且提前 1 天匯總議題分別報送院領導進行會前溝通醞釀。對未按照時限要求提交但確需緊急上會的議題,由責任科室提交緊急上會原因后納入緊急議題范疇討論,院長辦公會議題質量得到明顯提升。通過規范流程與嚴格審核,減少了因院長辦公會議題準備不充分而反復上會的情況,提高了行政工作效率。

3.4 定期督辦與及時反饋,促進工作質量持續提高

責任科室在計劃期限內未完成工作進度的,醫院辦公室堅持“檢查督辦、指導幫助、推進落實、考核提高”的原則[11],通過電話催辦、上門催辦、發送催辦通知等方式督促任務落實。由于督辦 PDCA 循環不是靜態的,而是一種動態的循序漸進的循環優化機制[12],醫院辦公室每個月、每個季度形成《院長辦公會議題完成匯總表》,分送院領導和責任科室,內容主要包括議題名稱、牽頭領導、責任科室、完成時限、工作進度、未完成原因分析、未完成后續跟蹤等,讓院領導、責任科室及時了解院長辦公會議題完成情況,高位推進議題落實。

綜上所述,通過建立規范化、體系化的院長辦公會議題督辦流程,從發放任務清單到月度、季度定期督導與通報,對重點事項進行可視化追蹤,落實監督反饋,實現了任務督辦的閉環管理,提升了院長辦公會議定議題完成率和緩議議題再上會率。同時建立議題辦理監督評價體系,也為職能科室考核提供參考依據,創新了醫院管理模式[13]。在實施過程中需要改進的建議是,隨著醫院精細化管理的推進,醫院決策種類和項目不斷增加,需將眾多的決策執行進行整合督辦,并借助數字化及網絡平臺推動督查督辦工作信息化[14],才能保障醫院目標全面完成;將決策執行成效納入責任科室的年度目標考核,但各科室執行的決策項目數量不一致,需要不斷優化決策執行評價指標,公平公正的績效考核和績效分配才能有效激勵員工,形成干事創業合力,促進醫院可持續發展[15]。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。