引用本文: 黃文彬, 劉偉, 夏夢梅, 王禹喆, 徐平. 急性一氧化碳中毒遲發性腦病列線圖預測模型的構建. 華西醫學, 2023, 38(11): 1648-1654. doi: 10.7507/1002-0179.202310019 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

一氧化碳(carbon monoxide, CO)中毒是吸入較高濃度 CO 引起的急性腦缺氧性疾病,以頭昏、頭痛、嘔吐、意識障礙等癥狀為主要臨床表現。急性一氧化碳中毒遲發性腦病(delayed encephalopathy after acute carbon monoxide poisoning, DEACMP)是指 CO 中毒患者在經過 2~60 d 的“假愈期”后再次出現一系列神經、精神障礙表現,15%~40% 的 CO 中毒患者會出現 DEACMP,給患者、家庭與社會帶來嚴重負擔[1-3]。近年來國內外研究發現,格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale, GCS)評分、氣管插管、肌酸激酶、CO 暴露時間等因素與 DEACMP 的發生密切相關[4-6]。列線圖能將復雜的統計模型圖形化、可視化,通過計算結局事件的預測值輔助臨床決策。目前已有學者構建中重度急性 CO 中毒發生遲發性腦病的列線圖模型[7],但是鑒于較多基層醫院在發病初期因不能及時檢測碳氧血紅蛋白濃度等原因而不能對 CO 中毒進行準確分級,所以一種適用于所有病情分級的 DEACMP 預測工具亟待開發。因此,本研究團隊通過單中心回顧性研究構建廣泛應用于所有 CO 中毒(包括輕中重度)后發生遲發性腦病的列線圖,旨在幫助臨床醫生準確預測 DEACMP 發生,指導臨床工作。

1 對象與方法

本研究為單中心回顧性研究。

1.1 研究對象

回顧性納入 2011 年 6 月 1 日—2023 年 5 月 31 日在自貢市人民醫院急診科就診的所有急性 CO 中毒患者。納入標準:符合急性 CO 中毒診斷標準[參考《職業性急性一氧化碳中毒診斷標準》(GBZ 23-2002)]。排除標準:① 未發生 CO 中毒前已經出現神經系統癥狀體征,難以與 DEACMP 相鑒別;② 病歷中臨床資料不完整以及無法隨訪預后;③ 確診 DEACMP 后再次入院。本研究經自貢市第四人民醫院倫理委員會審批通過(意見號:2020KY018)。

1.2 數據收集

通過嘉和美康科研查詢系統檢索急性 CO 中毒的所有病例,通過醫院信息系統、實驗室信息系統提取患者的基本信息、檢驗數據結果;通過查詢醫院信息系統、聯眾電子病歷打印系統、電話等方式隨訪結局。數據結構包括:① 人口學特征:性別和年齡;② 入院生命體征:體溫、心率、呼吸頻率、收縮壓、動脈血氧飽和度等;③ 既往史;④ GCS 評分;⑤ 臨床癥狀以及體格檢查;⑥ 入院時實驗室檢查數據:血液分析、肝腎功能、心肌酶譜以及血氣分析;⑦ 終點指標:急性 CO 中毒發生后 2~60 d 發生 DEACMP。

1.3 DEACMP 診斷標準

參考《CO 中毒遲發性腦病診斷與治療中國專家共識》[8],DEACMP 診斷標準為:① 有明確的急性 CO 中毒病史;② 有假愈期;③ 假愈期后出現以癡呆、精神癥狀、肌張力增高和震顫麻痹為主的典型臨床表現;④ 頭顱 MRI 存在以半卵圓中心和側腦室周圍白質為主要部位的對稱性 T2 高信號改變;⑤ 排除其他原因導致的腦病。

1.4 樣本量計算方法

回歸分析中樣本量的估算采用平均事件發生數方法,為保持檢驗結果穩健,取平均事件發生數 10[9-10]。樣本量計算采用 PASS 11.0 統計學軟件,取 α=0.05 及 β=0.2 計算樣本量[11]。

1.5 統計學方法

應用 R 4.2.2 軟件進行統計分析。計量資料均非正態分布,采用中位數(下四分位數,上四分位數)[M(QL,QU)]表示,組間比較采用 Wilcoxon 秩和檢驗。分類資料以例數和/或百分數表示,組間比較采用 χ2 檢驗、校正 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法檢驗。將所有 CO 中毒患者通過 Bootstrap 隨機抽樣的方法按 6∶4 的比例分為訓練集與測試集。訓練集采用 LASSO 回歸篩選變量,以是否發生 DEACMP 作為終點指標,通過“交叉驗證”選擇 λ,根據平均誤差在 1 個標準差以內的最大 λ 值篩選出變量納入預測模型;基于 LASSO 回歸篩選的變量構建預測發生 DEACMP 的列線圖,將每個變量賦予相應的分值,累計各變量總分與結果量表進行對照從而獲得預測 DEACMP 發生風險。在訓練集與測試集分別進行驗證:通過繪制受試者操作特征(receiver operating characteristic, ROC)曲線并計算曲線下面積(area under the curve, AUC)及其 95% 置信區間(confidence interval, CI),計算凈重新分類指數(net reclassification index, NRI)與綜合判別改善指數(integrated discrimination improvement, IDI)驗證列線圖的區分度,并繪制校準曲線及決策曲線驗證校準度與臨床實用性。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 基線資料

共納入符合研究標準的急性 CO 中毒患者 475 例,其中 41 例(8.63%)發生 DEACMP。DEACMP 組年齡、收縮壓、肌酸激酶、天冬氨酸轉氨酶(aspartate aminotransferase, AST)高于非 DEACMP 組(P<0.05),DEACMP 組 GCS 評分、心率、血鈣低于非 DEACMP 組(P<0.05),其余變量兩組比較差異均無統計學意義(P>0.05),詳見表1。

將納入數據庫的所有急性 CO 中毒患者分為訓練集與測試集,通過基線資料發現,訓練集與測試集之間的所有變量比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

2.2 LASSO 回歸篩選變量

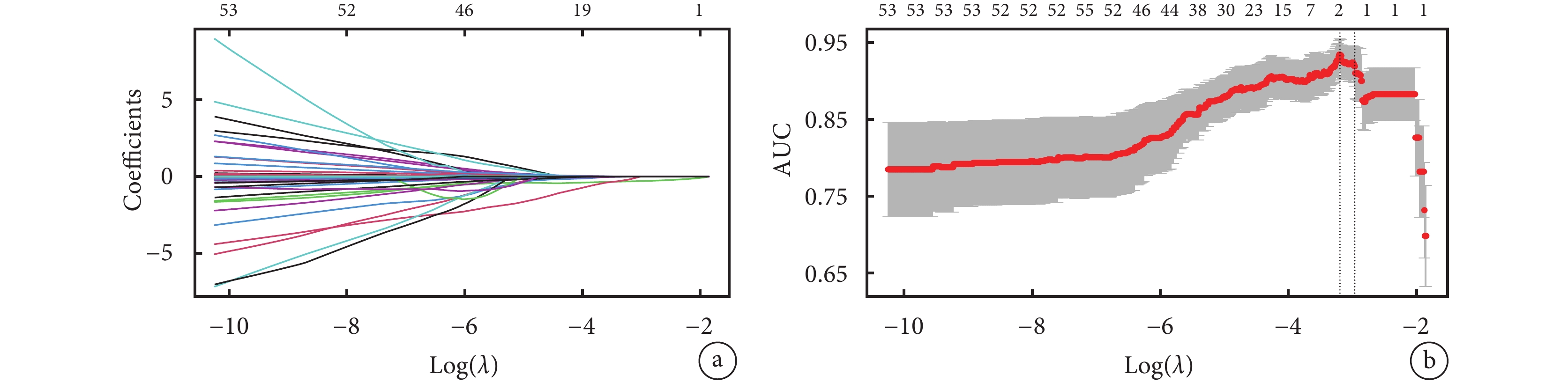

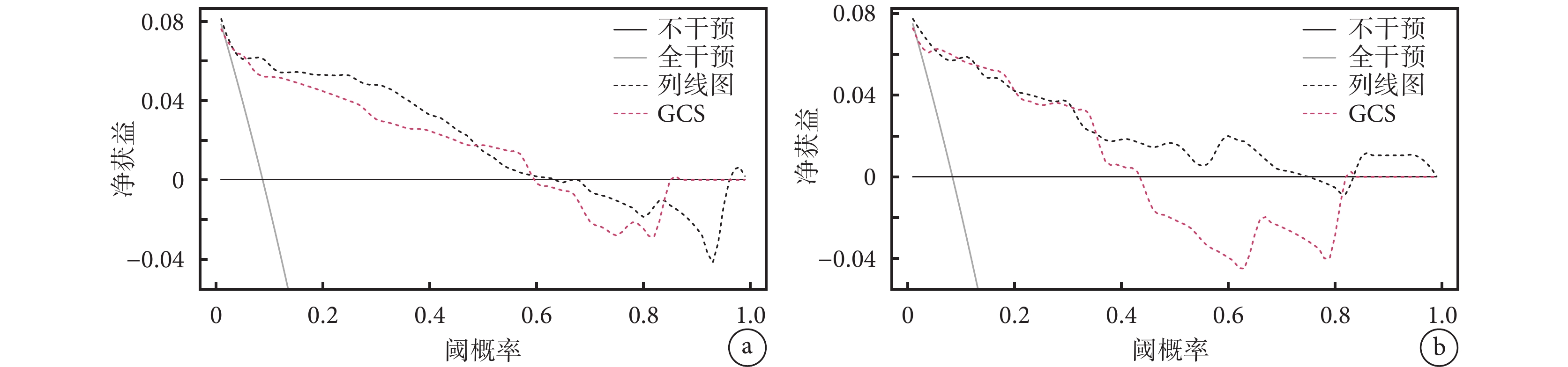

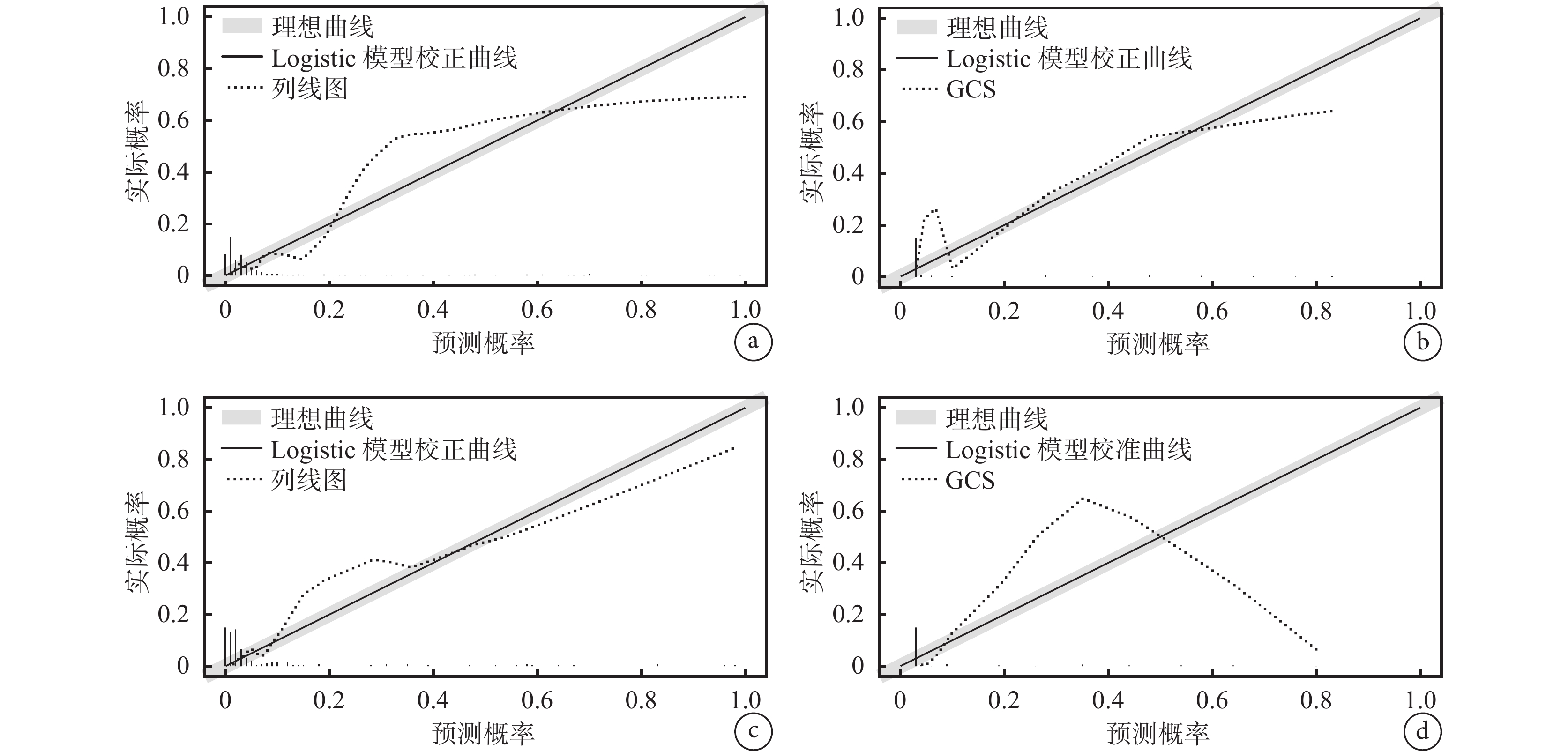

訓練集采用 LASSO 回歸“交叉驗證”方法,選擇出平均誤差在 1 個標準差以內的最大 λ 值,最終篩選出年齡、GCS、AST 3 個變量(圖1)。

圖1

LASSO 回歸“交叉驗證”法篩選變量

圖1

LASSO 回歸“交叉驗證”法篩選變量

a. LASSO 篩選變量動態過程圖;b. 交叉驗證曲線。coefficients:系數;Log(

2.3 構建列線圖

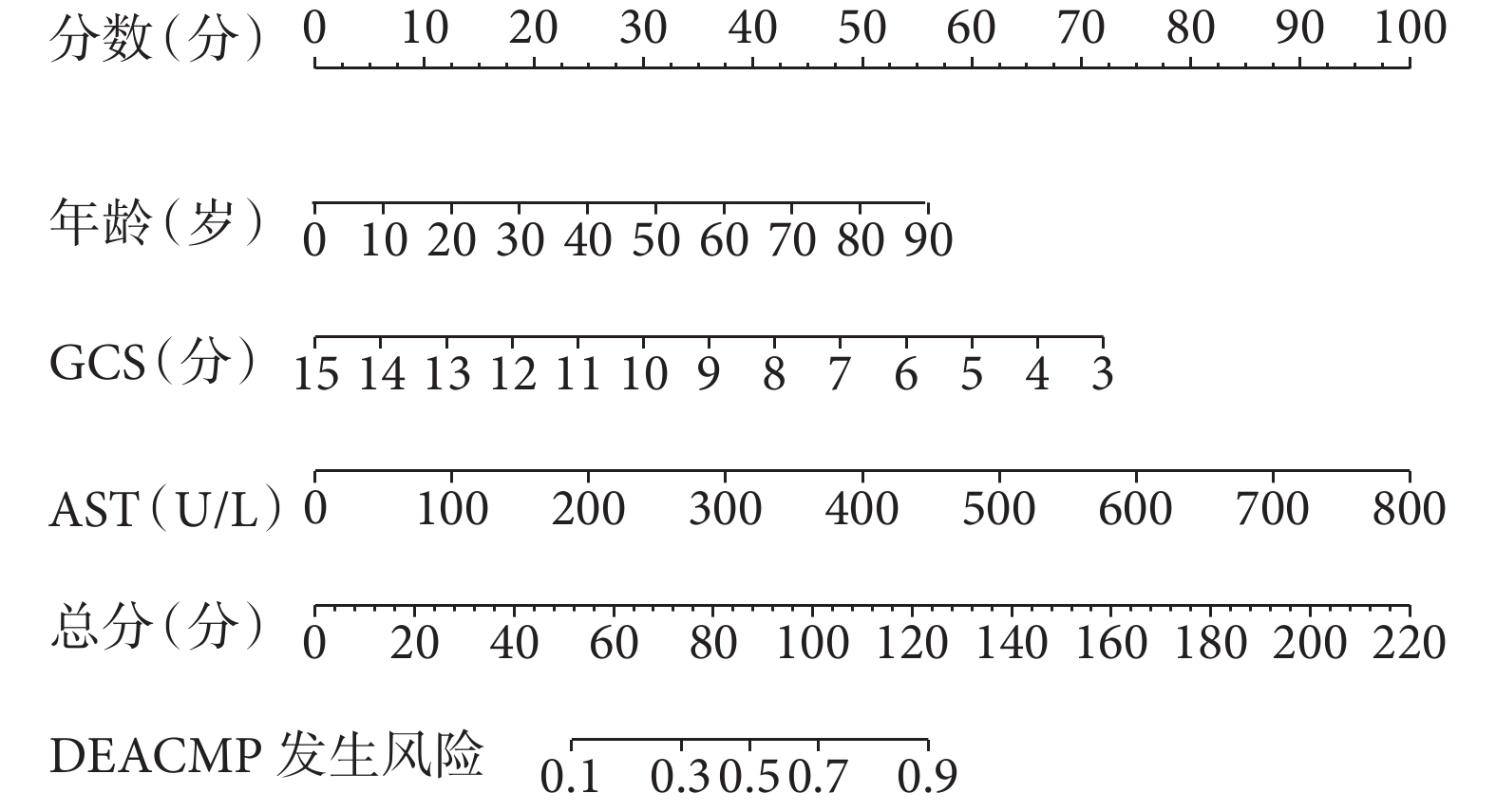

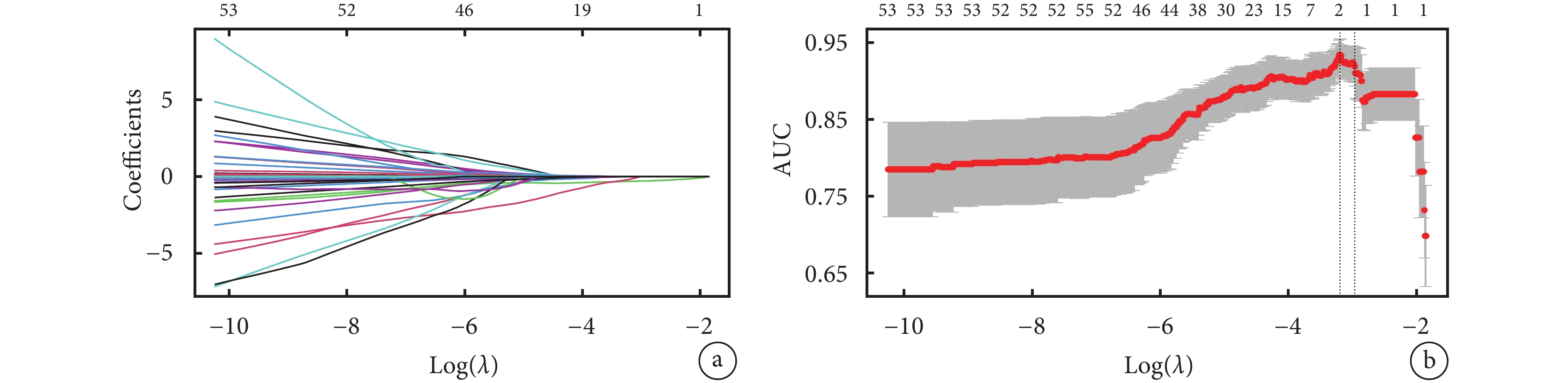

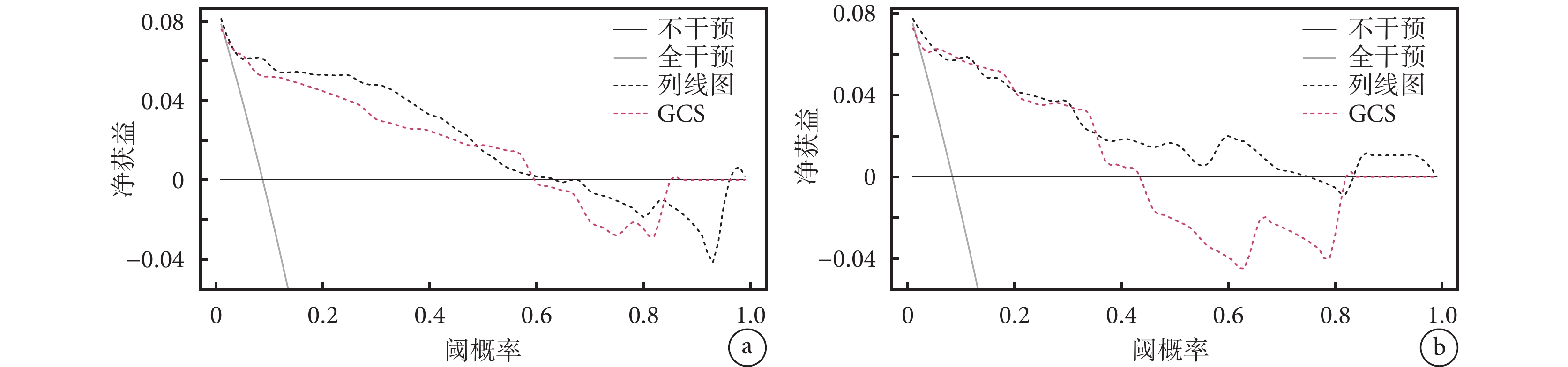

根據 LASSO 回歸篩選的年齡、GCS、AST 3 個變量構建列線圖,如圖2 所示。

圖2

DEACMP 預測模型列線圖

圖2

DEACMP 預測模型列線圖

GCS:格拉斯哥昏迷量表;AST:天冬氨酸轉氨酶;DEACMP:急性一氧化碳中毒遲發性腦病

2.4 模型驗證

2.4.1 區分度

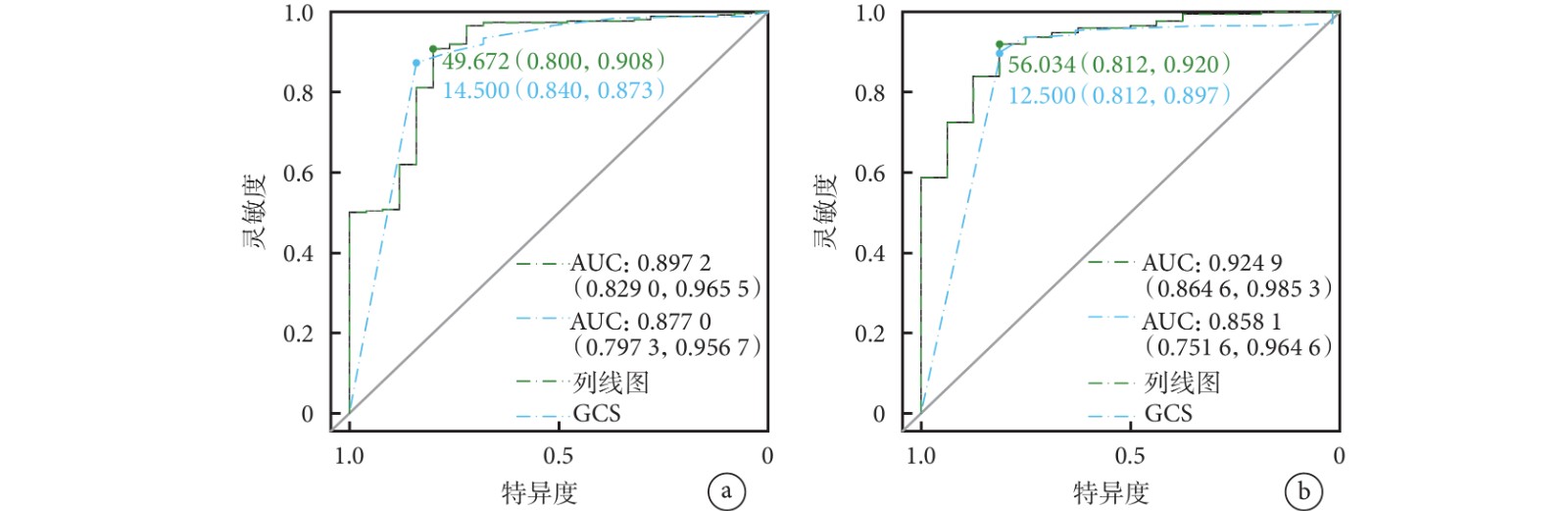

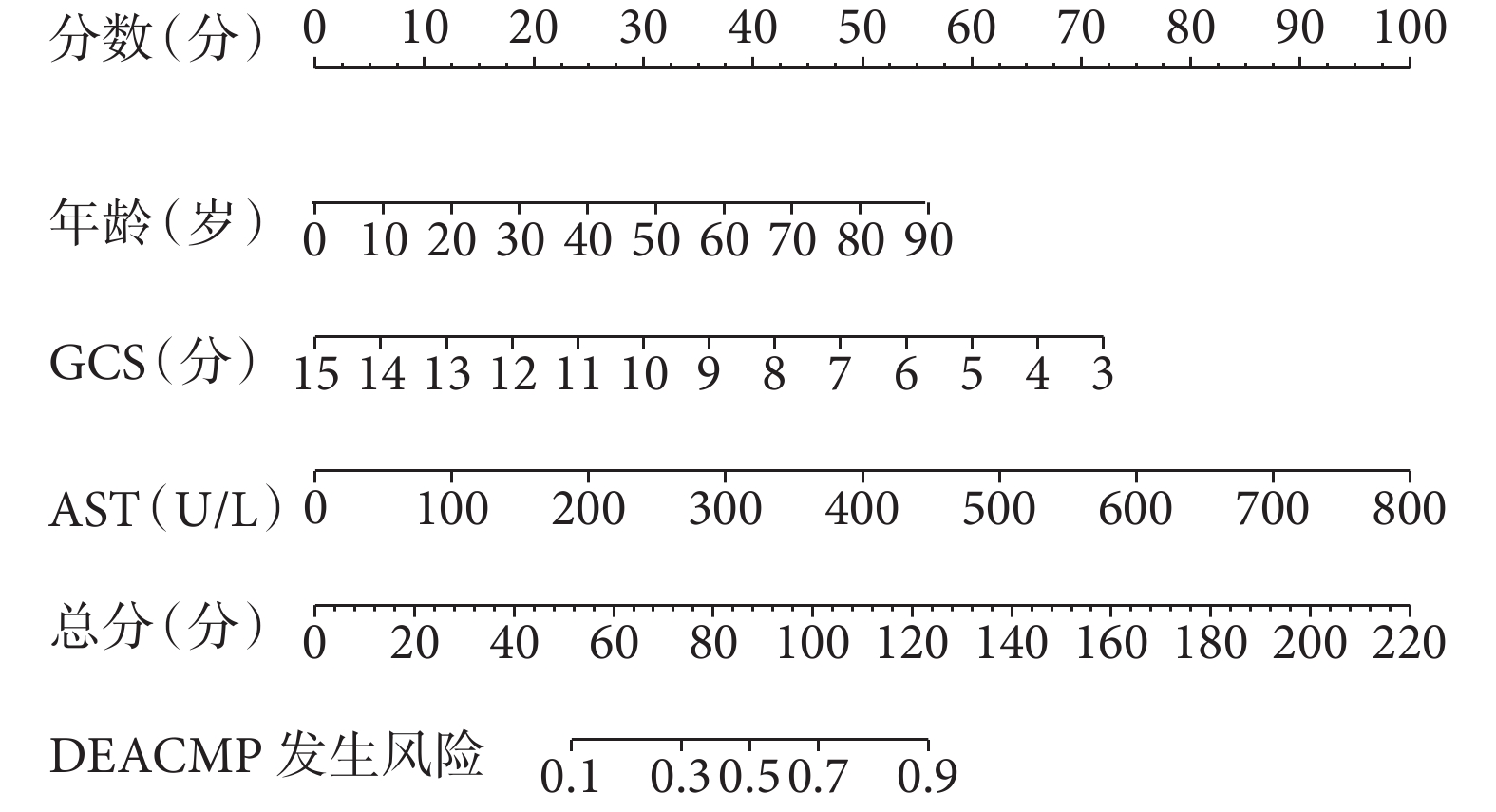

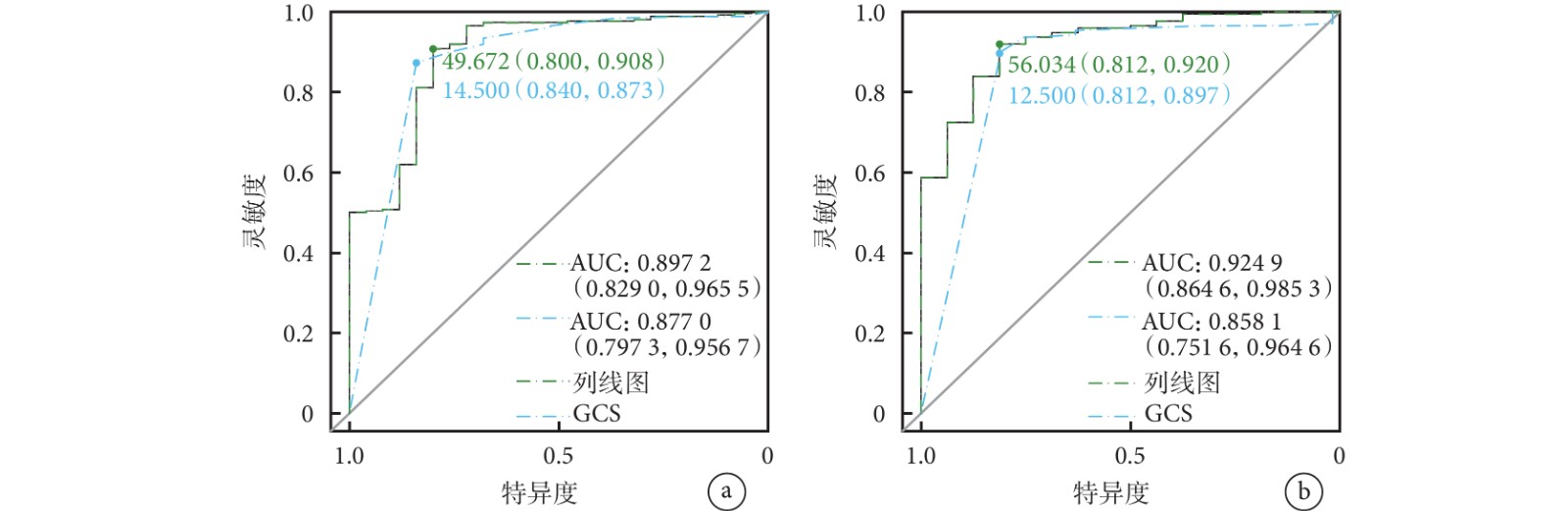

訓練集列線圖、GCS 評分預測 DEACMP 的 ROC 曲線 AUC 為 0.897[95%CI(0.829,0.966)]、0.877[95%CI(0.797,0.957)];測試集列線圖、GCS 評分預測 DEACMP 的 ROC 曲線 AUC 分別為 0.925[95%CI(0.865,0.985)]、0.858[95%CI(0.752,0.965)]。見圖3。

圖3

列線圖、GCS 評分分別預測 DEACMP 發生的 ROC 曲線

圖3

列線圖、GCS 評分分別預測 DEACMP 發生的 ROC 曲線

a. 訓練集;b. 測試集。每條 ROC 曲線標注最佳截斷值(靈敏度,特異度);GCS:格拉斯哥昏迷量表;DEACMP:急性一氧化碳中毒遲發性腦病;ROC:受試者操作特征;AUC:曲線下面積

訓練集、測試集的列線圖與 GCS 比較的 NRI 與 IDI 值見表3。可見,在訓練集和測試集中,列線圖相對于 GCS 評分均有正向改善能力。

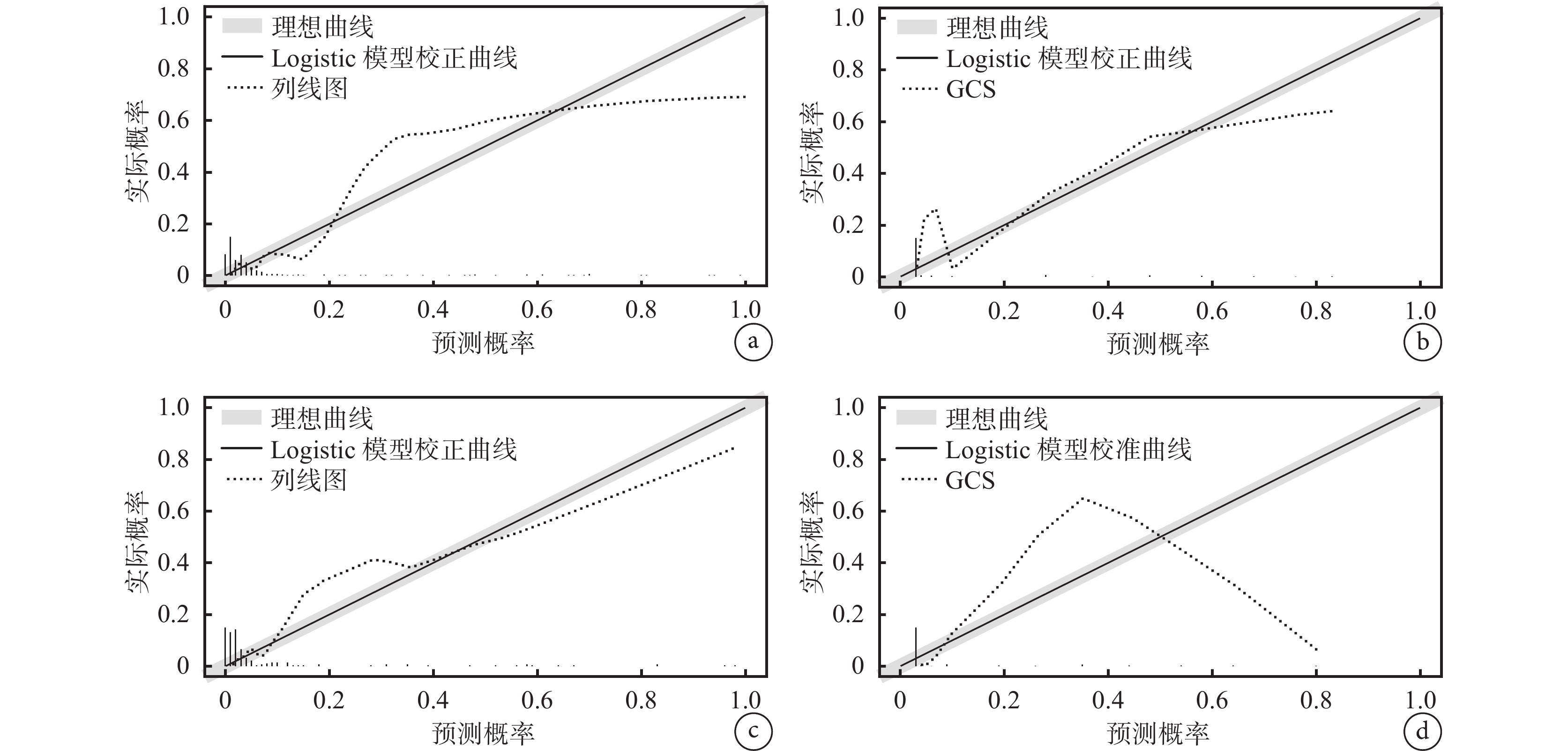

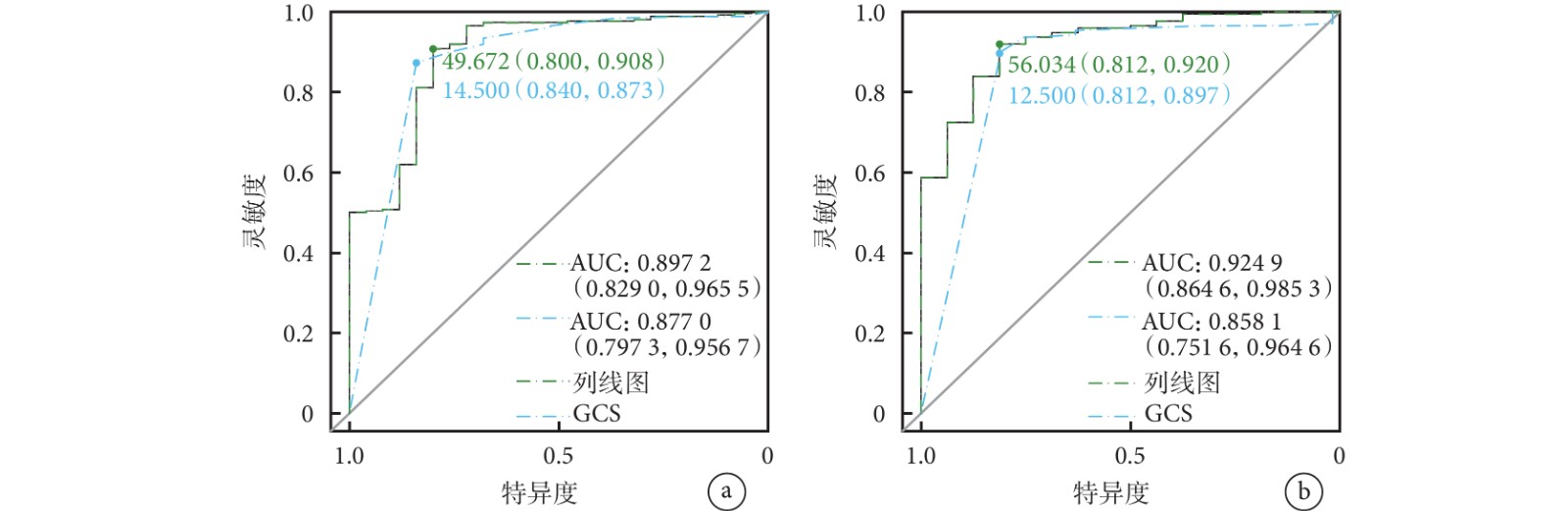

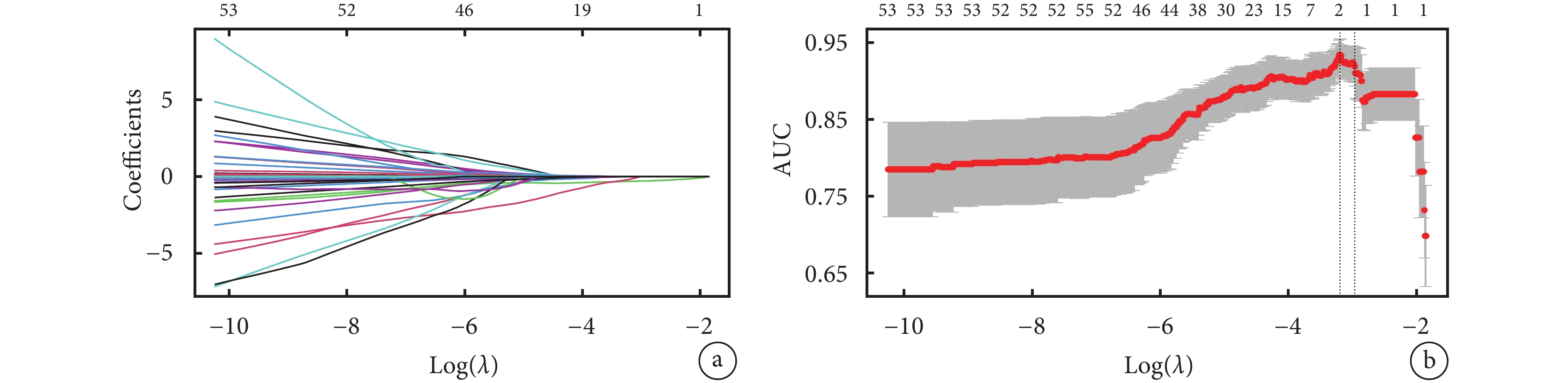

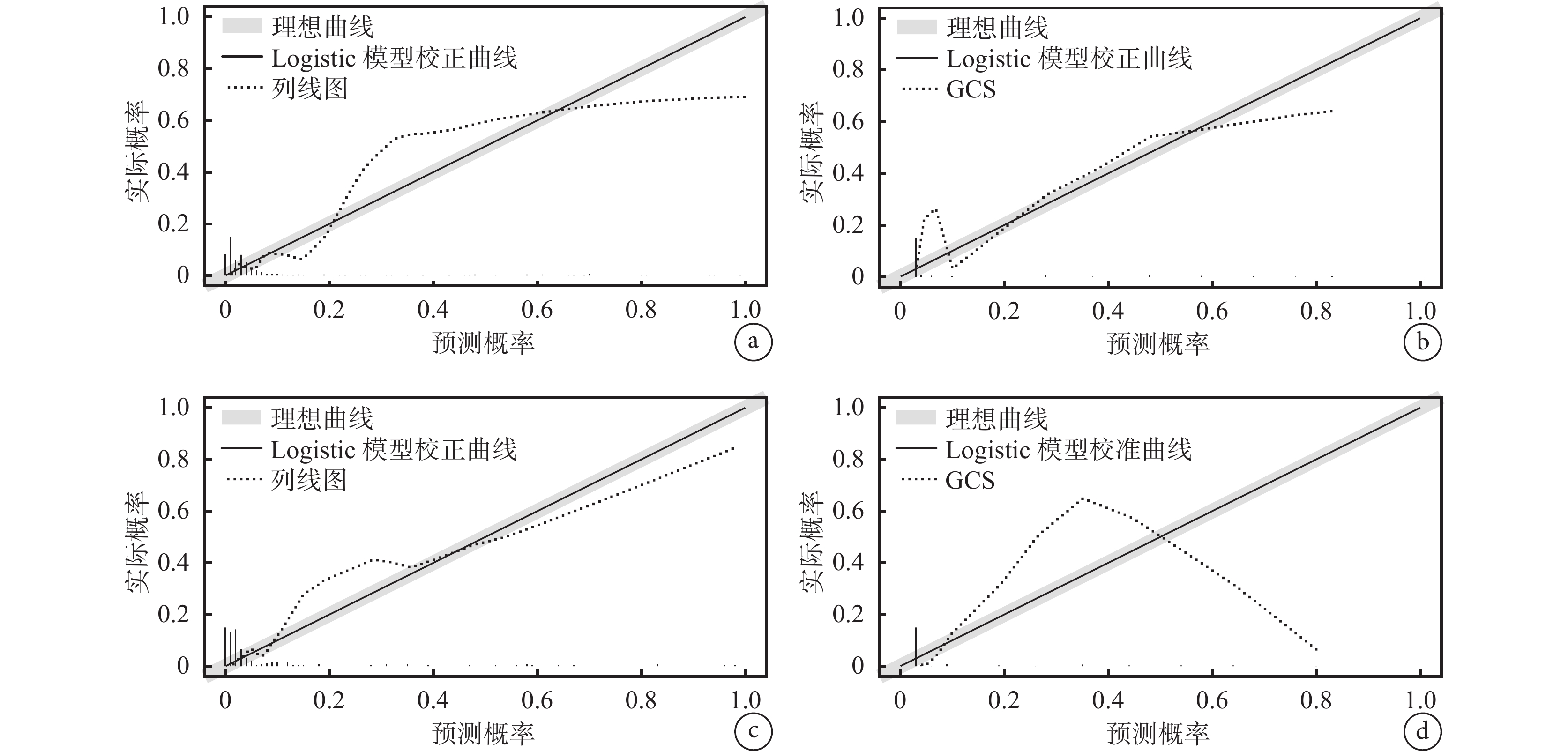

2.4.2 校準曲線與決策曲線

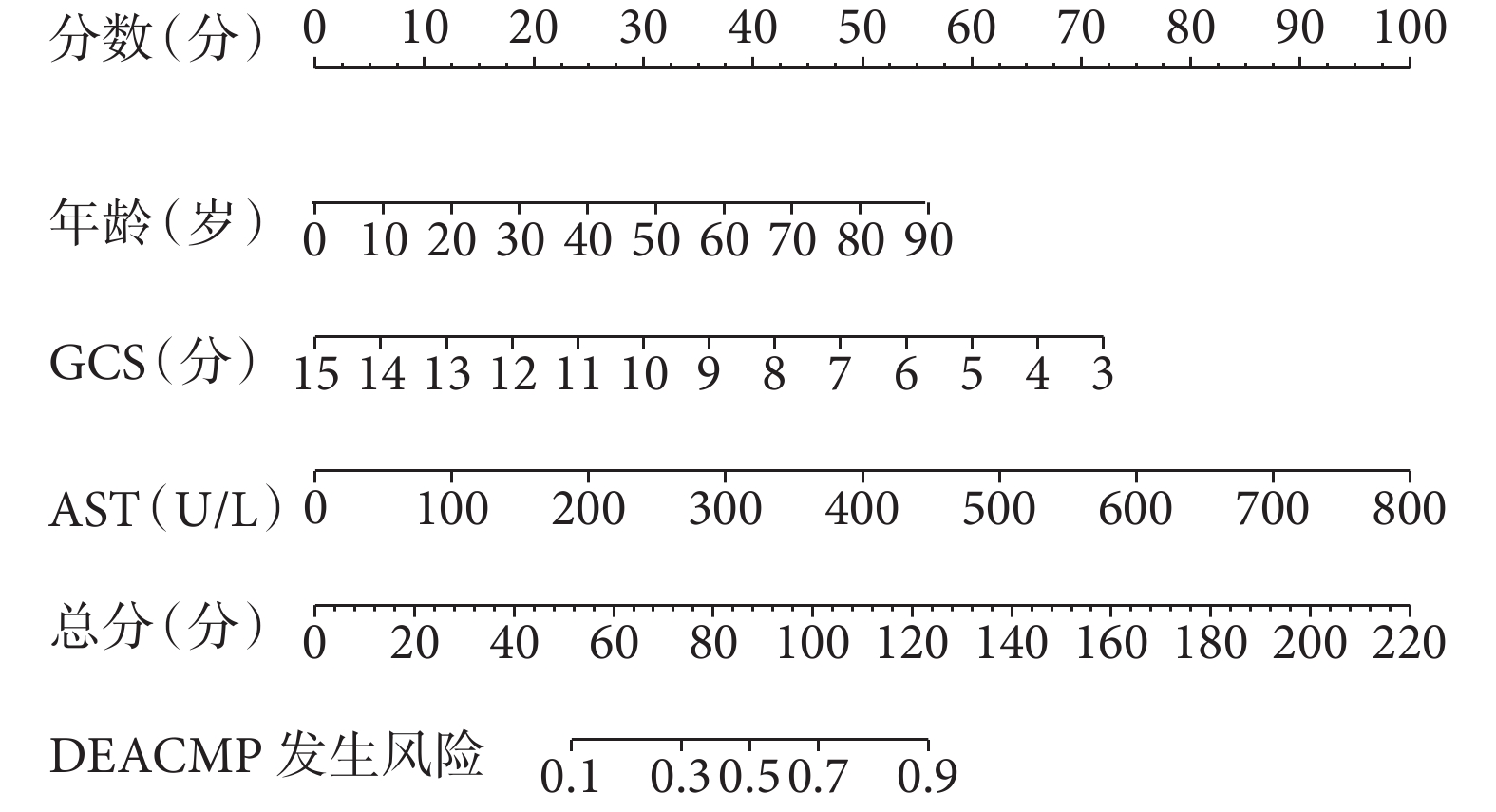

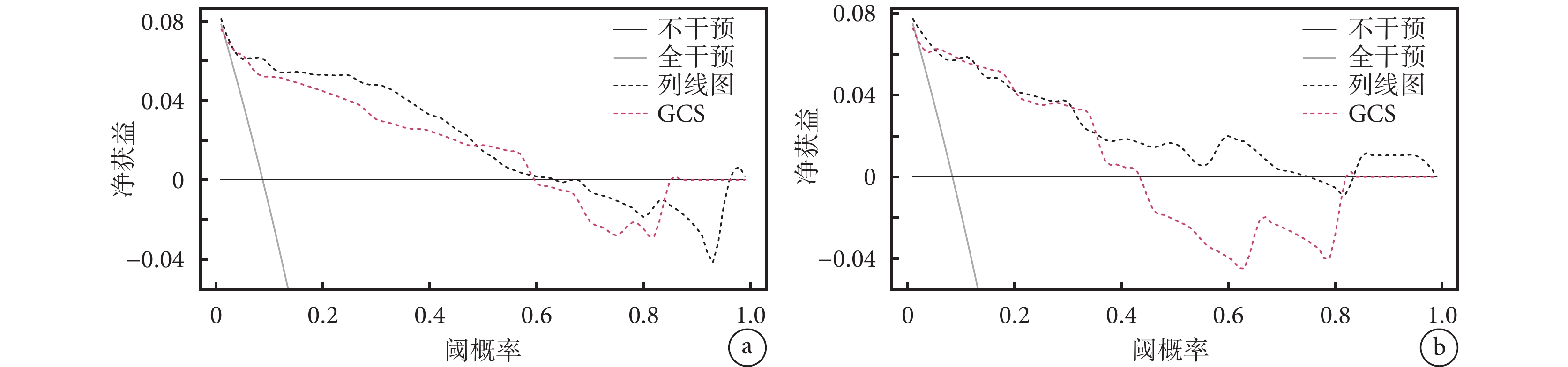

訓練集列線圖 Hosmer-Lemeshow 檢驗 P 值為 0.233、測試集列線圖 Hosmer-Lemeshow 檢驗 P 值為 0.967,提示預測值與實際值無明顯差異。訓練集 GCS 評分 Hosmer-Lemeshow 檢驗 P 值<0.001,測試集 GCS 評分 Hosmer-Lemeshow 檢驗 P 值<0.001,提示預測值與實際值有明顯差異,見圖4。決策曲線顯示:訓練集與測試集中列線圖與 GCS 評分相比較,列線圖都具有更好的臨床凈獲益(圖5)。

圖4

列線圖與 GCS 評分預測 DEACMP 的校準曲線

圖4

列線圖與 GCS 評分預測 DEACMP 的校準曲線

a. 訓練集列線圖;b. 訓練集 GCS 評分;c. 測試集列線圖;d. 測試集 GCS 評分。GCS:格拉斯哥昏迷量表;DEACMP:急性一氧化碳中毒遲發性腦病

圖5

列線圖與 GCS 預測 DEACMP 的決策曲線

圖5

列線圖與 GCS 預測 DEACMP 的決策曲線

a. 訓練集列線圖、GCS 的臨床凈獲益的比較;b. 測試集列線圖、GCS 的臨床凈獲益的比較。GCS:格拉斯哥昏迷量表;DEACMP:急性一氧化碳中毒遲發性腦病

3 討論

DEACMP 為急性 CO 中毒后最常見和最嚴重的并發癥,病死率高,幸存者容易出現不同程度的神經功能障礙,造成巨大的醫療費用支出[12-13]。由于目前針對急診科 CO 中毒患者發生 DEACMP 尚無公認的結局預測模型,因此本研究通過收集整理 CO 中毒患者的臨床資料,在訓練集里通過 LASSO 回歸篩選出年齡、GCS 評分、AST 3 個變量構建列線圖預測 DEACMP。在分組模型驗證的情況下,新構建的列線圖模型預測效能均大于單獨的 GCS 評分,列線圖校準曲線顯示其預測值與實際值相近,決策曲線顯示列線圖具有更好的臨床凈獲益。

目前關于 CO 中毒發生 DEACMP 預測因子的研究較多,大多數與 GCS 評分有關,截斷值通常在 9~13 分[14-17]。我們研究團隊前期關于 GCS 評分預測 DEACMP 發生的研究發現,GCS 評分預測 DEACMP 發生的 AUC 值為 0.899[95%CI(0.839,0.960),P<0.001][18],從而推測 GCS 評分可能是一個較神經體格檢查異常(精神狀態改變、頭痛、GCS 評分低、癲癇)更快速有用的 DEACMP 預測工具。本研究在前期研究基礎上建立更大樣本量的數據庫,通過 LASSO 回歸篩選出年齡、GCS 及 AST 3 個危險因素構建列線圖,結果表明在訓練集與測試集中,列線圖區分度、校準度與臨床實用性優于 GCS 評分,且變量少,能更好地服務及應用于一線臨床工作。

Mu 等[15]對重慶醫科大學附屬第一醫院 107 例 CO 中毒患者進行回顧性分析,結果表明年齡、CO 來源、GCS 和高壓氧治療是發生 DEACMP 的危險因素,訓練集 AUC=0.93,測試集 AUC=0.97。該研究模型的 AUC 較本研究更高,分析原因是納入研究的群體不同所致,該研究納入較多重癥監護病房患者,DEACMP 發生率高達 62.6%,而本研究納入的是急診 CO 中毒患者,DEACMP 發生率僅為 8.63%。另一項研究納入河北省 5 家二級醫院共 326 例 CO 中毒患者,結果表明年齡大于 41 歲、現場 GCS 評分小于 8 分、急診科 GCS 評分小于 11 分是 CO 中毒患者發生 DEACMP 的獨立預測因素,現場 GCS 評分與急診科 GCS 評分預測 DEACMP 的 AUC 分別為 0.900 與 0.855[16]。本研究急診科 GCS 評分 AUC 與該研究類似,未來研究如果納入現場 GCS 評分可能進一步改善模型預測效能。一項韓國的前瞻性雙中心隊列研究基于肌酸激酶、高壓氧治療、GCS、年齡、休克建立新的評分系統 COGAS(creatine kinase, hyperbaric oxygen therapy, Glasgow Coma Scale, age, shock),訓練集 COGAS 評分的 AUC 為 0.862,驗證集 COGA 評分的 AUC 為 0.870[19],與本研究結果類似。這 3 項國內外研究與本研究均表明年齡、GCS 是 DEACMP 發生的獨立危險因素,分析原因可能為:隨著年齡增長,患者神經功能恢復能力下降,DEACMP 發生率高;GCS 評分一定程度反映 CO 中毒造成早期神經功能損傷情況,GCS 評分越低說明早期損傷程度越重,發生 DEACMP 可能性越大。

本研究還發現 AST 是發生 DEACMP 的另一個獨立危險因素,這可能與 CO 中毒后細胞缺氧有關。DEACMP 的病理變化主要包括線粒體功能障礙、氧化應激、脂質過氧化和細胞凋亡[20-21]。大約 80% 的 AST 分布于線粒體中,當發生 DEACMP 后細胞缺氧凋亡、線粒體受損,導致 AST 釋放升高。Oba 等[22]對單中心 51 例急性腦病患兒(診斷標準:意識障礙持續時間≥24 h,日本昏迷量表≥10 分或 GCS≤13 分,發病時體溫≥37.5℃)進行回顧性分析,研究表明 AST≥46 U/L[比值比=18.5,95%CI(1.7,191.0),P=0.01]是不良預后(兒童腦功能分類量表≥4 分)的獨立危險因素,分析原因 AST 升高可能與腦皮質功能減退、多器官功能不全等因素相關。另一項回顧性分析將日本 7 家醫院 2008 年—2012 年共 1612 例年齡<16 歲復雜熱性驚厥患兒納入研究,結果表明發病 6 h 內 AST>90 U/L[比值比=106.80,95%CI(46.81,243.69),P<0.001]是預測不良結局(兒童腦功能分類量表≥2 分)的獨立危險因素,分析 AST 升高的原因可能與細胞因子風暴有關[23]。

本研究存在一定局限性。首先,本研究為單中心回顧性研究,缺乏國際化、多中心前瞻性研究進行驗證。其次,部分患者因臨床資料不全、隨訪失敗等原因被排除入組,故數據處理過程中可能存在選擇偏倚。此外,本研究數據因查詢病歷系統或者臨床、檢驗資料提取不全等原因,CO 中毒類型、中毒時間、頭顱影像學改變等資料無法收集,從而可能影響研究結果。

綜上所述,年齡、GCS 及 AST 是 DEACMP 的獨立危險因素,基于這些變量建立的列線圖模型具有較好的預測價值及臨床實用性,有助于臨床醫生更好地評估 DEACMP 的發生。未來我們將增加更多的變量進一步改良列線圖,同時開展多中心前瞻性研究進一步驗證其有效性和實用性。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

一氧化碳(carbon monoxide, CO)中毒是吸入較高濃度 CO 引起的急性腦缺氧性疾病,以頭昏、頭痛、嘔吐、意識障礙等癥狀為主要臨床表現。急性一氧化碳中毒遲發性腦病(delayed encephalopathy after acute carbon monoxide poisoning, DEACMP)是指 CO 中毒患者在經過 2~60 d 的“假愈期”后再次出現一系列神經、精神障礙表現,15%~40% 的 CO 中毒患者會出現 DEACMP,給患者、家庭與社會帶來嚴重負擔[1-3]。近年來國內外研究發現,格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale, GCS)評分、氣管插管、肌酸激酶、CO 暴露時間等因素與 DEACMP 的發生密切相關[4-6]。列線圖能將復雜的統計模型圖形化、可視化,通過計算結局事件的預測值輔助臨床決策。目前已有學者構建中重度急性 CO 中毒發生遲發性腦病的列線圖模型[7],但是鑒于較多基層醫院在發病初期因不能及時檢測碳氧血紅蛋白濃度等原因而不能對 CO 中毒進行準確分級,所以一種適用于所有病情分級的 DEACMP 預測工具亟待開發。因此,本研究團隊通過單中心回顧性研究構建廣泛應用于所有 CO 中毒(包括輕中重度)后發生遲發性腦病的列線圖,旨在幫助臨床醫生準確預測 DEACMP 發生,指導臨床工作。

1 對象與方法

本研究為單中心回顧性研究。

1.1 研究對象

回顧性納入 2011 年 6 月 1 日—2023 年 5 月 31 日在自貢市人民醫院急診科就診的所有急性 CO 中毒患者。納入標準:符合急性 CO 中毒診斷標準[參考《職業性急性一氧化碳中毒診斷標準》(GBZ 23-2002)]。排除標準:① 未發生 CO 中毒前已經出現神經系統癥狀體征,難以與 DEACMP 相鑒別;② 病歷中臨床資料不完整以及無法隨訪預后;③ 確診 DEACMP 后再次入院。本研究經自貢市第四人民醫院倫理委員會審批通過(意見號:2020KY018)。

1.2 數據收集

通過嘉和美康科研查詢系統檢索急性 CO 中毒的所有病例,通過醫院信息系統、實驗室信息系統提取患者的基本信息、檢驗數據結果;通過查詢醫院信息系統、聯眾電子病歷打印系統、電話等方式隨訪結局。數據結構包括:① 人口學特征:性別和年齡;② 入院生命體征:體溫、心率、呼吸頻率、收縮壓、動脈血氧飽和度等;③ 既往史;④ GCS 評分;⑤ 臨床癥狀以及體格檢查;⑥ 入院時實驗室檢查數據:血液分析、肝腎功能、心肌酶譜以及血氣分析;⑦ 終點指標:急性 CO 中毒發生后 2~60 d 發生 DEACMP。

1.3 DEACMP 診斷標準

參考《CO 中毒遲發性腦病診斷與治療中國專家共識》[8],DEACMP 診斷標準為:① 有明確的急性 CO 中毒病史;② 有假愈期;③ 假愈期后出現以癡呆、精神癥狀、肌張力增高和震顫麻痹為主的典型臨床表現;④ 頭顱 MRI 存在以半卵圓中心和側腦室周圍白質為主要部位的對稱性 T2 高信號改變;⑤ 排除其他原因導致的腦病。

1.4 樣本量計算方法

回歸分析中樣本量的估算采用平均事件發生數方法,為保持檢驗結果穩健,取平均事件發生數 10[9-10]。樣本量計算采用 PASS 11.0 統計學軟件,取 α=0.05 及 β=0.2 計算樣本量[11]。

1.5 統計學方法

應用 R 4.2.2 軟件進行統計分析。計量資料均非正態分布,采用中位數(下四分位數,上四分位數)[M(QL,QU)]表示,組間比較采用 Wilcoxon 秩和檢驗。分類資料以例數和/或百分數表示,組間比較采用 χ2 檢驗、校正 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法檢驗。將所有 CO 中毒患者通過 Bootstrap 隨機抽樣的方法按 6∶4 的比例分為訓練集與測試集。訓練集采用 LASSO 回歸篩選變量,以是否發生 DEACMP 作為終點指標,通過“交叉驗證”選擇 λ,根據平均誤差在 1 個標準差以內的最大 λ 值篩選出變量納入預測模型;基于 LASSO 回歸篩選的變量構建預測發生 DEACMP 的列線圖,將每個變量賦予相應的分值,累計各變量總分與結果量表進行對照從而獲得預測 DEACMP 發生風險。在訓練集與測試集分別進行驗證:通過繪制受試者操作特征(receiver operating characteristic, ROC)曲線并計算曲線下面積(area under the curve, AUC)及其 95% 置信區間(confidence interval, CI),計算凈重新分類指數(net reclassification index, NRI)與綜合判別改善指數(integrated discrimination improvement, IDI)驗證列線圖的區分度,并繪制校準曲線及決策曲線驗證校準度與臨床實用性。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 基線資料

共納入符合研究標準的急性 CO 中毒患者 475 例,其中 41 例(8.63%)發生 DEACMP。DEACMP 組年齡、收縮壓、肌酸激酶、天冬氨酸轉氨酶(aspartate aminotransferase, AST)高于非 DEACMP 組(P<0.05),DEACMP 組 GCS 評分、心率、血鈣低于非 DEACMP 組(P<0.05),其余變量兩組比較差異均無統計學意義(P>0.05),詳見表1。

將納入數據庫的所有急性 CO 中毒患者分為訓練集與測試集,通過基線資料發現,訓練集與測試集之間的所有變量比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

2.2 LASSO 回歸篩選變量

訓練集采用 LASSO 回歸“交叉驗證”方法,選擇出平均誤差在 1 個標準差以內的最大 λ 值,最終篩選出年齡、GCS、AST 3 個變量(圖1)。

圖1

LASSO 回歸“交叉驗證”法篩選變量

圖1

LASSO 回歸“交叉驗證”法篩選變量

a. LASSO 篩選變量動態過程圖;b. 交叉驗證曲線。coefficients:系數;Log(

2.3 構建列線圖

根據 LASSO 回歸篩選的年齡、GCS、AST 3 個變量構建列線圖,如圖2 所示。

圖2

DEACMP 預測模型列線圖

圖2

DEACMP 預測模型列線圖

GCS:格拉斯哥昏迷量表;AST:天冬氨酸轉氨酶;DEACMP:急性一氧化碳中毒遲發性腦病

2.4 模型驗證

2.4.1 區分度

訓練集列線圖、GCS 評分預測 DEACMP 的 ROC 曲線 AUC 為 0.897[95%CI(0.829,0.966)]、0.877[95%CI(0.797,0.957)];測試集列線圖、GCS 評分預測 DEACMP 的 ROC 曲線 AUC 分別為 0.925[95%CI(0.865,0.985)]、0.858[95%CI(0.752,0.965)]。見圖3。

圖3

列線圖、GCS 評分分別預測 DEACMP 發生的 ROC 曲線

圖3

列線圖、GCS 評分分別預測 DEACMP 發生的 ROC 曲線

a. 訓練集;b. 測試集。每條 ROC 曲線標注最佳截斷值(靈敏度,特異度);GCS:格拉斯哥昏迷量表;DEACMP:急性一氧化碳中毒遲發性腦病;ROC:受試者操作特征;AUC:曲線下面積

訓練集、測試集的列線圖與 GCS 比較的 NRI 與 IDI 值見表3。可見,在訓練集和測試集中,列線圖相對于 GCS 評分均有正向改善能力。

2.4.2 校準曲線與決策曲線

訓練集列線圖 Hosmer-Lemeshow 檢驗 P 值為 0.233、測試集列線圖 Hosmer-Lemeshow 檢驗 P 值為 0.967,提示預測值與實際值無明顯差異。訓練集 GCS 評分 Hosmer-Lemeshow 檢驗 P 值<0.001,測試集 GCS 評分 Hosmer-Lemeshow 檢驗 P 值<0.001,提示預測值與實際值有明顯差異,見圖4。決策曲線顯示:訓練集與測試集中列線圖與 GCS 評分相比較,列線圖都具有更好的臨床凈獲益(圖5)。

圖4

列線圖與 GCS 評分預測 DEACMP 的校準曲線

圖4

列線圖與 GCS 評分預測 DEACMP 的校準曲線

a. 訓練集列線圖;b. 訓練集 GCS 評分;c. 測試集列線圖;d. 測試集 GCS 評分。GCS:格拉斯哥昏迷量表;DEACMP:急性一氧化碳中毒遲發性腦病

圖5

列線圖與 GCS 預測 DEACMP 的決策曲線

圖5

列線圖與 GCS 預測 DEACMP 的決策曲線

a. 訓練集列線圖、GCS 的臨床凈獲益的比較;b. 測試集列線圖、GCS 的臨床凈獲益的比較。GCS:格拉斯哥昏迷量表;DEACMP:急性一氧化碳中毒遲發性腦病

3 討論

DEACMP 為急性 CO 中毒后最常見和最嚴重的并發癥,病死率高,幸存者容易出現不同程度的神經功能障礙,造成巨大的醫療費用支出[12-13]。由于目前針對急診科 CO 中毒患者發生 DEACMP 尚無公認的結局預測模型,因此本研究通過收集整理 CO 中毒患者的臨床資料,在訓練集里通過 LASSO 回歸篩選出年齡、GCS 評分、AST 3 個變量構建列線圖預測 DEACMP。在分組模型驗證的情況下,新構建的列線圖模型預測效能均大于單獨的 GCS 評分,列線圖校準曲線顯示其預測值與實際值相近,決策曲線顯示列線圖具有更好的臨床凈獲益。

目前關于 CO 中毒發生 DEACMP 預測因子的研究較多,大多數與 GCS 評分有關,截斷值通常在 9~13 分[14-17]。我們研究團隊前期關于 GCS 評分預測 DEACMP 發生的研究發現,GCS 評分預測 DEACMP 發生的 AUC 值為 0.899[95%CI(0.839,0.960),P<0.001][18],從而推測 GCS 評分可能是一個較神經體格檢查異常(精神狀態改變、頭痛、GCS 評分低、癲癇)更快速有用的 DEACMP 預測工具。本研究在前期研究基礎上建立更大樣本量的數據庫,通過 LASSO 回歸篩選出年齡、GCS 及 AST 3 個危險因素構建列線圖,結果表明在訓練集與測試集中,列線圖區分度、校準度與臨床實用性優于 GCS 評分,且變量少,能更好地服務及應用于一線臨床工作。

Mu 等[15]對重慶醫科大學附屬第一醫院 107 例 CO 中毒患者進行回顧性分析,結果表明年齡、CO 來源、GCS 和高壓氧治療是發生 DEACMP 的危險因素,訓練集 AUC=0.93,測試集 AUC=0.97。該研究模型的 AUC 較本研究更高,分析原因是納入研究的群體不同所致,該研究納入較多重癥監護病房患者,DEACMP 發生率高達 62.6%,而本研究納入的是急診 CO 中毒患者,DEACMP 發生率僅為 8.63%。另一項研究納入河北省 5 家二級醫院共 326 例 CO 中毒患者,結果表明年齡大于 41 歲、現場 GCS 評分小于 8 分、急診科 GCS 評分小于 11 分是 CO 中毒患者發生 DEACMP 的獨立預測因素,現場 GCS 評分與急診科 GCS 評分預測 DEACMP 的 AUC 分別為 0.900 與 0.855[16]。本研究急診科 GCS 評分 AUC 與該研究類似,未來研究如果納入現場 GCS 評分可能進一步改善模型預測效能。一項韓國的前瞻性雙中心隊列研究基于肌酸激酶、高壓氧治療、GCS、年齡、休克建立新的評分系統 COGAS(creatine kinase, hyperbaric oxygen therapy, Glasgow Coma Scale, age, shock),訓練集 COGAS 評分的 AUC 為 0.862,驗證集 COGA 評分的 AUC 為 0.870[19],與本研究結果類似。這 3 項國內外研究與本研究均表明年齡、GCS 是 DEACMP 發生的獨立危險因素,分析原因可能為:隨著年齡增長,患者神經功能恢復能力下降,DEACMP 發生率高;GCS 評分一定程度反映 CO 中毒造成早期神經功能損傷情況,GCS 評分越低說明早期損傷程度越重,發生 DEACMP 可能性越大。

本研究還發現 AST 是發生 DEACMP 的另一個獨立危險因素,這可能與 CO 中毒后細胞缺氧有關。DEACMP 的病理變化主要包括線粒體功能障礙、氧化應激、脂質過氧化和細胞凋亡[20-21]。大約 80% 的 AST 分布于線粒體中,當發生 DEACMP 后細胞缺氧凋亡、線粒體受損,導致 AST 釋放升高。Oba 等[22]對單中心 51 例急性腦病患兒(診斷標準:意識障礙持續時間≥24 h,日本昏迷量表≥10 分或 GCS≤13 分,發病時體溫≥37.5℃)進行回顧性分析,研究表明 AST≥46 U/L[比值比=18.5,95%CI(1.7,191.0),P=0.01]是不良預后(兒童腦功能分類量表≥4 分)的獨立危險因素,分析原因 AST 升高可能與腦皮質功能減退、多器官功能不全等因素相關。另一項回顧性分析將日本 7 家醫院 2008 年—2012 年共 1612 例年齡<16 歲復雜熱性驚厥患兒納入研究,結果表明發病 6 h 內 AST>90 U/L[比值比=106.80,95%CI(46.81,243.69),P<0.001]是預測不良結局(兒童腦功能分類量表≥2 分)的獨立危險因素,分析 AST 升高的原因可能與細胞因子風暴有關[23]。

本研究存在一定局限性。首先,本研究為單中心回顧性研究,缺乏國際化、多中心前瞻性研究進行驗證。其次,部分患者因臨床資料不全、隨訪失敗等原因被排除入組,故數據處理過程中可能存在選擇偏倚。此外,本研究數據因查詢病歷系統或者臨床、檢驗資料提取不全等原因,CO 中毒類型、中毒時間、頭顱影像學改變等資料無法收集,從而可能影響研究結果。

綜上所述,年齡、GCS 及 AST 是 DEACMP 的獨立危險因素,基于這些變量建立的列線圖模型具有較好的預測價值及臨床實用性,有助于臨床醫生更好地評估 DEACMP 的發生。未來我們將增加更多的變量進一步改良列線圖,同時開展多中心前瞻性研究進一步驗證其有效性和實用性。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。