引用本文: 劉凱, 萬峰麟, 王永才, 黃秋, 王紅川. 關節鏡下經肌腱修復術和轉全層修復術治療肩袖關節側部分撕裂臨床療效的 Meta 分析. 華西醫學, 2024, 39(11): 1753-1758. doi: 10.7507/1002-0179.202310122 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

肩袖損傷是中老年人肩痛最常見的原因,嚴重影響患者的生活質量。對于全層肩袖損傷,關節鏡下修復療效確切。而對于關節側部分肩袖撕裂,最佳治療方案仍存在爭議[1]。以往對于肩袖關節側部分撕裂的患者,手術醫生將其轉化為全層撕裂再使用錨釘修復[2]。這種方法的優點是可以輕易獲得損傷視野,利于修復,缺點是增加腱骨愈合難度和再撕裂率。使用經肌腱修復術可以將損傷的關節側肩袖組織修復至足印區,并且不影響滑囊側肩袖組織,但缺點是會帶來肩袖組織的張力不均從而引起疼痛[3]。目前對于肩袖關節側部分撕裂的關節鏡手術治療,經肌腱修復還是轉全層修復具有更佳臨床療效尚無定論。本研究擬采用 Meta 分析的方法,通過納入兩種手術治療肩袖關節側部分撕裂的隨機對照研究,比較術后疼痛、功能、術后并發癥等,分析哪種手術方式具有更佳臨床療效,以期為運動醫學醫師提供科學依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

① 研究對象:肩袖關節側部分撕裂厚度>50% 且接受肩關節鏡手術的患者;② 干預措施:試驗組使用關節鏡下經肌腱修復術,對照組使用關節鏡下轉全層修復術;③ 結局指標至少包括疼痛、術后美國肩肘外科協會(American Society for Shoulder-Elbow Surgery, ASES)評分、術后 Constant-Murley 功能評分、術后粘連性肩關節囊炎、術后再撕裂中任意一種;④ 研究類型:隨機對照試驗。

1.1.2 排除標準

文獻綜述、臨床指南、個案報告、摘要、動物實驗或尸體研究以及 Meta 分析等類型的文獻。

1.2 檢索策略

2 名獨立工作人員分別檢索中國知網、萬方數據庫、維普中文科技期刊數據庫、Cochrane 圖書館、Embase 和 PubMed。文獻檢索時間為數據庫建立至 2024 年 11 月,文獻語言限定為中文和英文,以確保全面和準確的文獻檢索。中文檢索詞包括“關節側”“部分”“肩袖損傷”“經肌腱修復”“轉全層修復”“隨機對照試驗”,英文檢索詞包括“partial”“articular”“rotator cuff tear”“transtendon technique”“repair after completion of the tear”“randomized controlled trial”。中國知網數據庫檢索策略為:(“部分”或者“關節側”)并且(“肩關節鏡”或者“肩袖損傷”)并且“經肌腱修復”或者“轉全層修復”。

1.3 數據提取及文獻偏倚風險評價

2 名研究人員分別對文獻題目進行閱讀,從文獻中收集作者信息、樣本量、發表時間、干預措施、受試者年齡范圍和主要結局指標等信息,如果 2 名研究人員就同一篇文獻有不同意見,則討論解決。同時按照第 5 版 Cochrane 系統評價手冊標準,評估文獻的方法學質量,主要關注 6 個方面:隨機分配方法的正確性、分配方案隱匿方法的有效性、盲法的實施質量(包括雙盲或單盲設計)、結果數據的完整性、選擇性報告結果的風險以及其他潛在的偏倚。每篇文獻將被評定為“低偏倚”“高偏倚”或“不清楚”以確保對文獻方法學質量的全面評估。

1.4 統計學方法

運用 RevMan 5.3 軟件執行 Meta 分析。使用 Q 檢驗評估各項研究的異質性,設定檢驗水準 α=0.10。如果 I2≤50% 且 Q 檢驗 P≥0.10,表明無統計學異質性,采用固定效應模型進行分析;若 I2 值>50% 或 P<0.10,表明存在統計學異質性,使用隨機效應模型進行分析。計量資料選擇均數差(mean difference, MD)及其 95% 置信區間(confidence interval, CI)分析;對于分類數據,以相對危險度(relative risk, RR)及其 95%CI 分析,檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

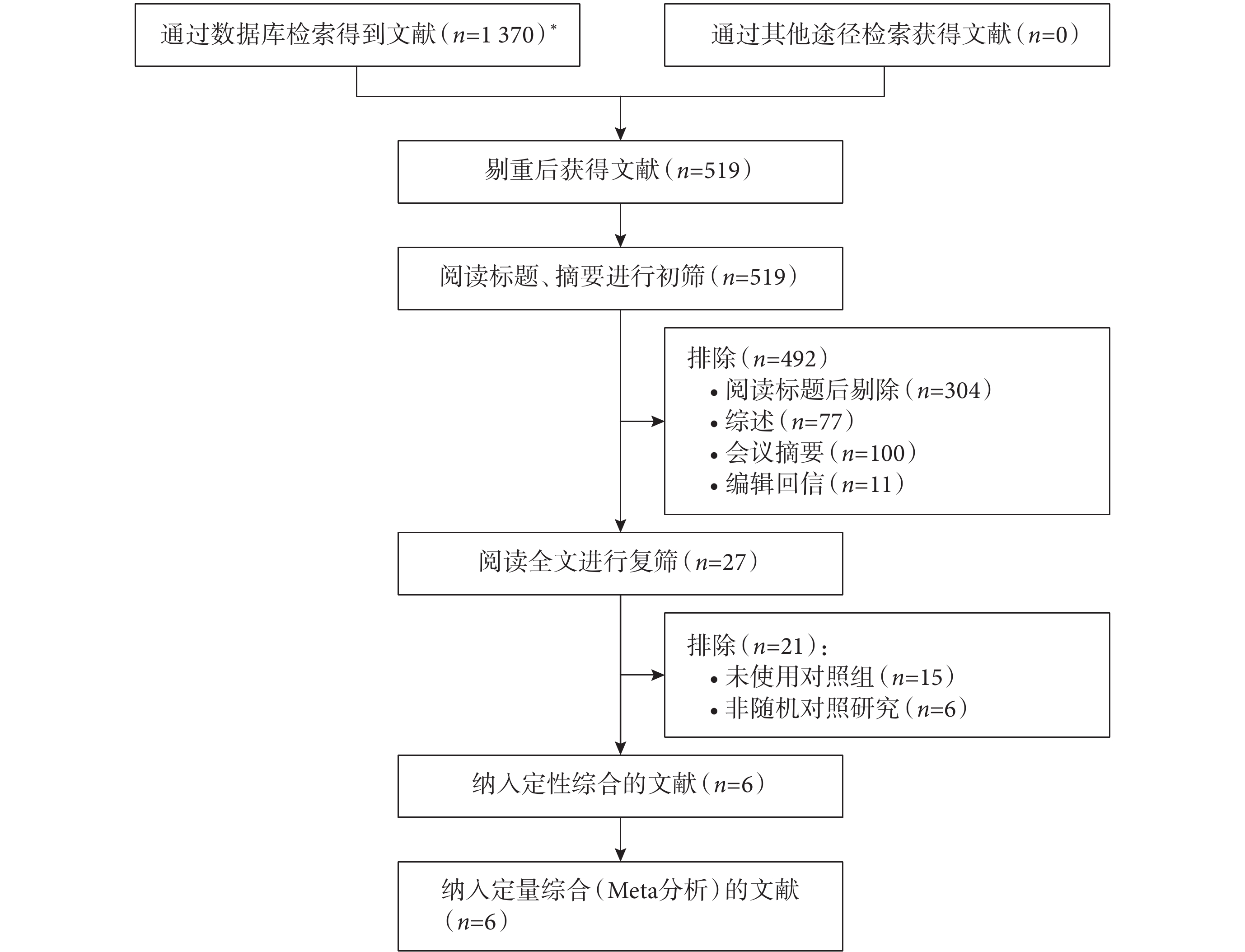

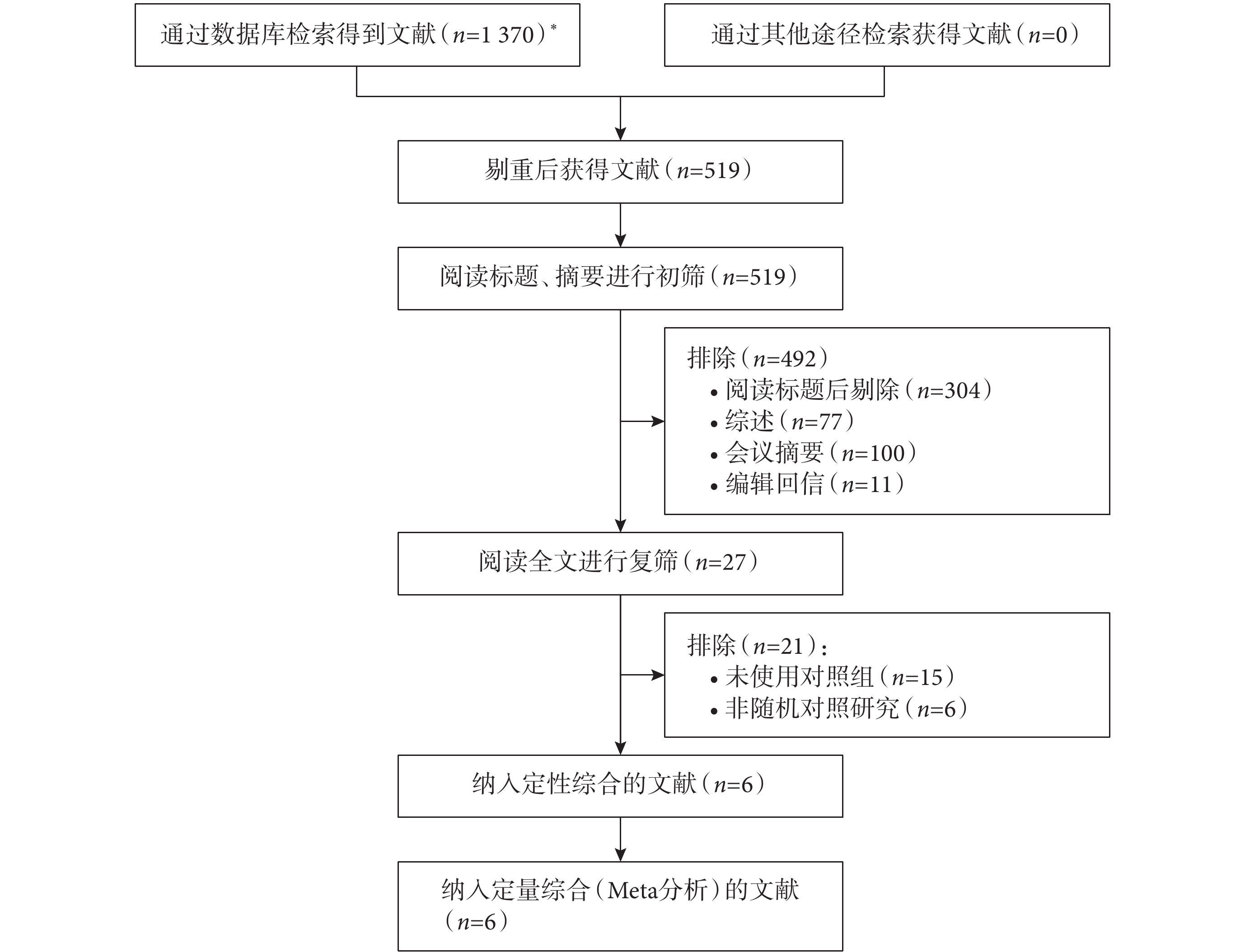

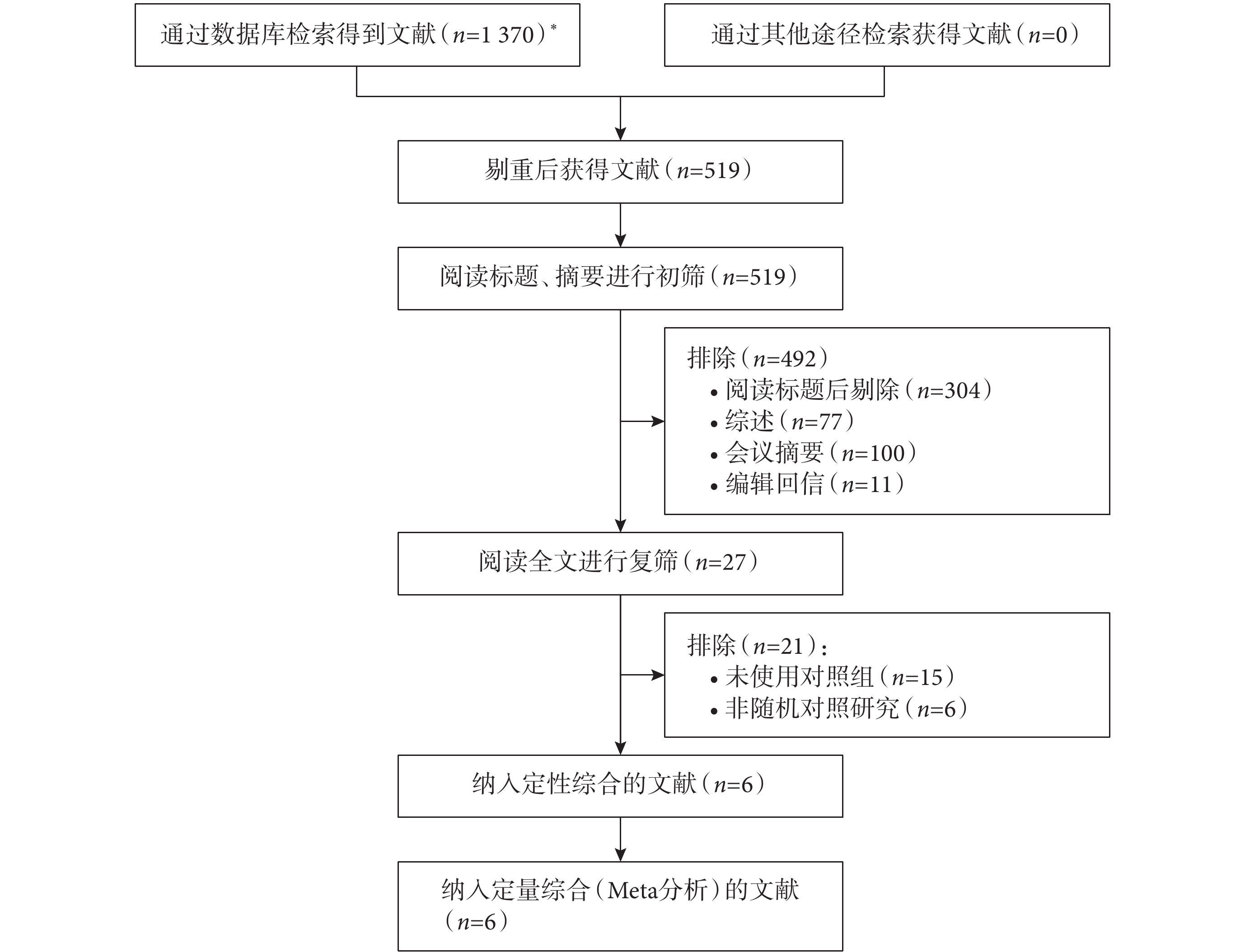

共檢索到

圖1

文獻篩選流程圖

圖1

文獻篩選流程圖

*具體包括:中國知網(

2.2 納入研究基本情況

納入文獻全部為隨機對照試驗研究,發表年份為 2012 年—2024 年,共包括 370 例患者,其中經肌腱修復組 188 例,轉全層修復組 182 例。納入研究的基本情況見表1。

2.3 納入研究偏倚風險評價

6 篇文獻[4-9]的質量評價見表2。4 篇文獻[5, 7-9]隨機方法采用隨機數字表,2 篇文獻[4, 6]隨機方法采用隨機軟件;3 篇文獻[5-7]采用雙盲及密封信封完成盲法及分配隱藏,1 篇文獻[4]采用盲法編碼完成盲法;6 篇文獻數據結果均完整,未選擇性報告結果,不清楚是否存在其他偏倚。

2.4 Meta 分析結果

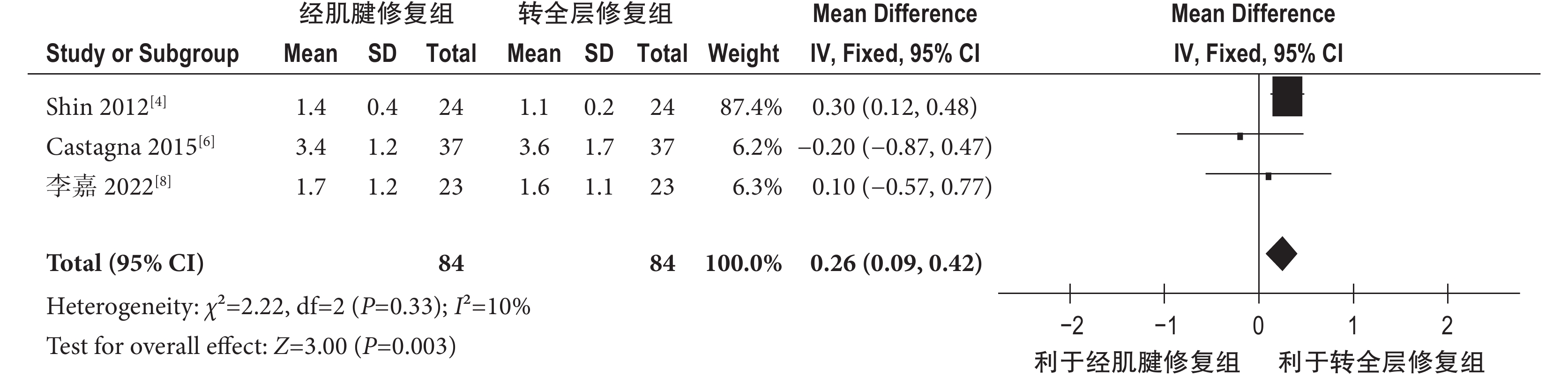

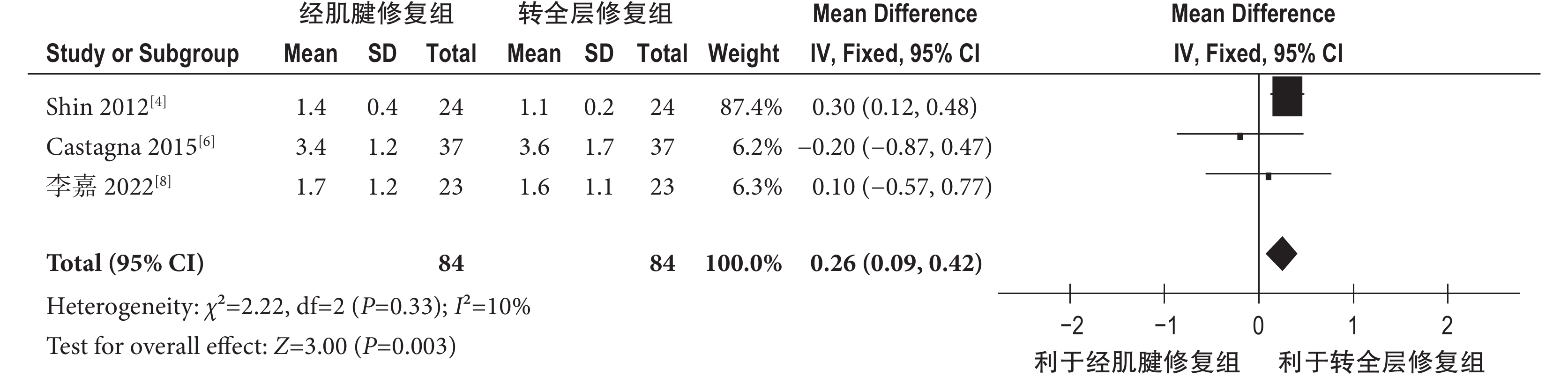

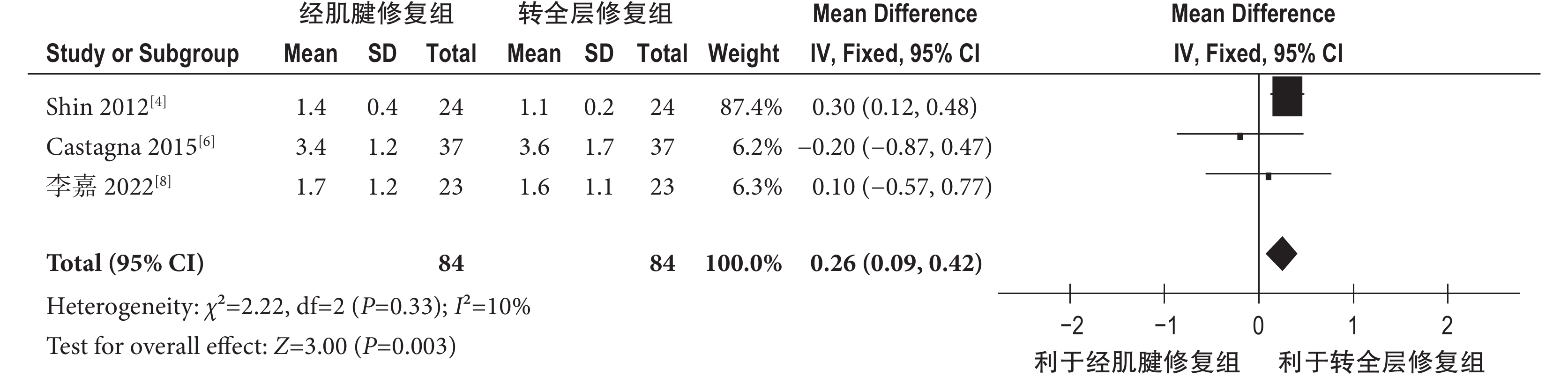

2.4.1 術后疼痛

共納入 3 篇文獻[4, 6, 8],均采用視覺模擬評分法評估術后疼痛。文獻之間異質性較輕(I2=10%,P=0.33),采用固定效應模型進行綜合分析。結果顯示,在末次隨訪時(隨訪時間 12 個月),經肌腱修復組疼痛評分較轉全層修復組更高[MD=0.26 分,95%CI(0.09,0.42)分,P=0.003]。見圖2。

圖2

經肌腱修復組與轉全層修復組術后疼痛評分比較的 Meta 分析森林圖

圖2

經肌腱修復組與轉全層修復組術后疼痛評分比較的 Meta 分析森林圖

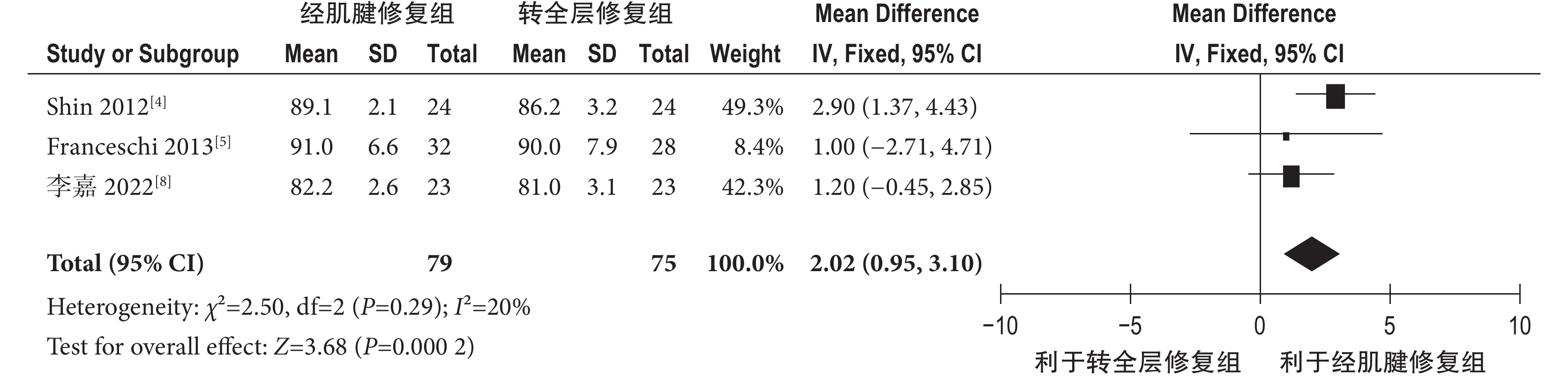

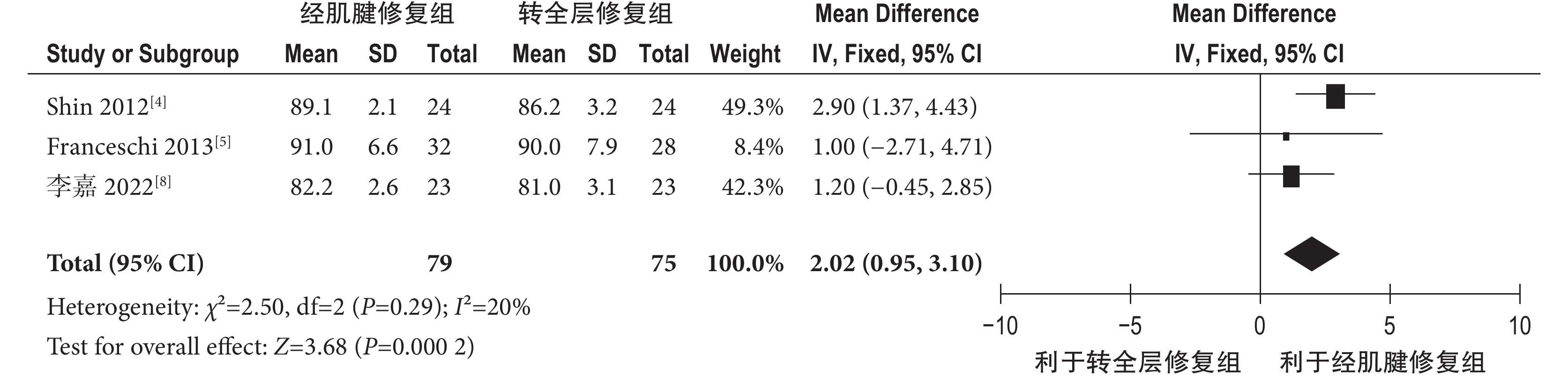

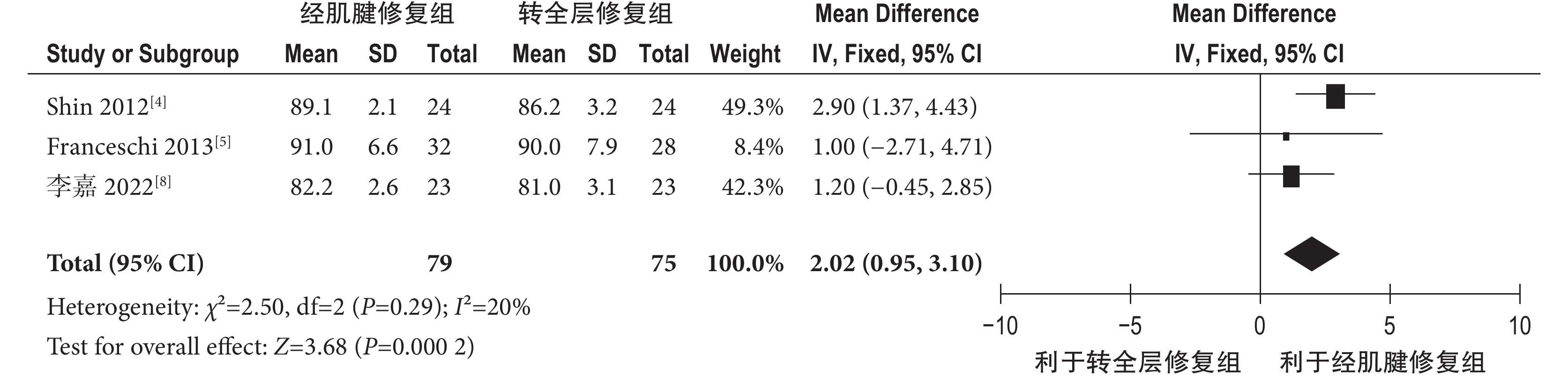

2.4.2 術后 ASES 功能評分

共納入 3 篇文獻[4-5, 8]。文獻之間顯示輕度異質性(I2=20%,P=0.29),采用固定效應模型進行綜合分析。結果顯示,在術后 ASES 功能方面,經肌腱修復組的得分明顯高于轉全層修復組[MD=2.02 分,95%CI(0.95,3.10),P=

圖3

經肌腱修復組與轉全層修復組術后 ASES 功能評分比較的 Meta 分析森林圖

圖3

經肌腱修復組與轉全層修復組術后 ASES 功能評分比較的 Meta 分析森林圖

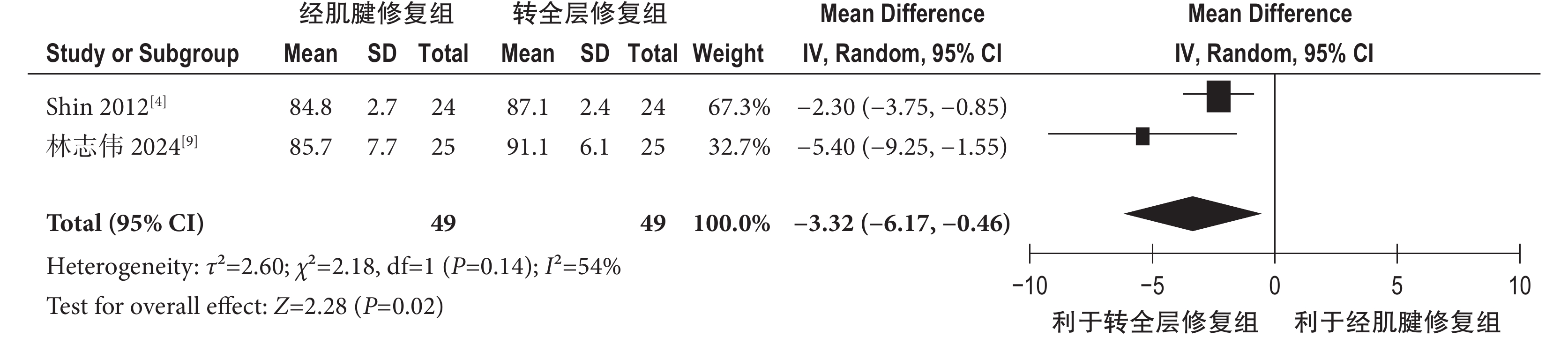

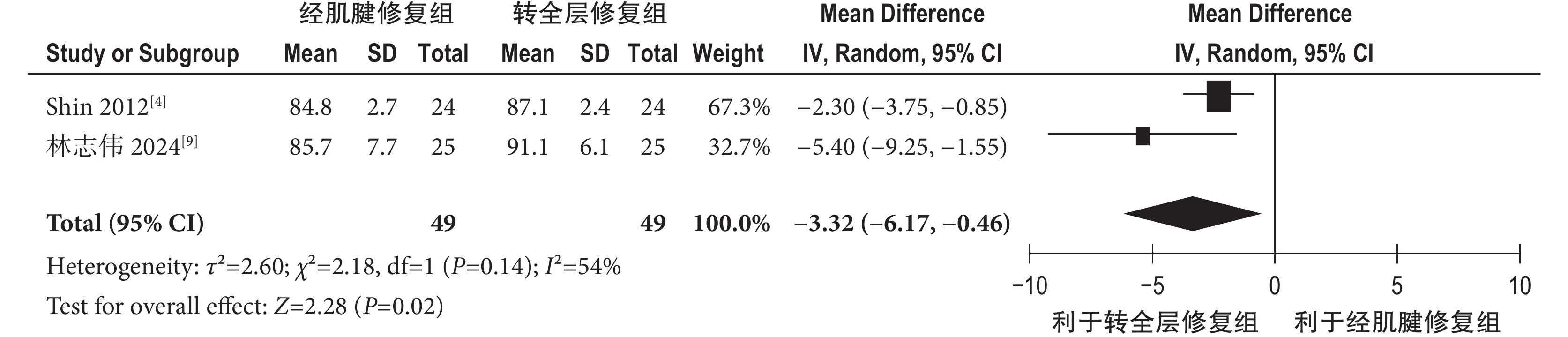

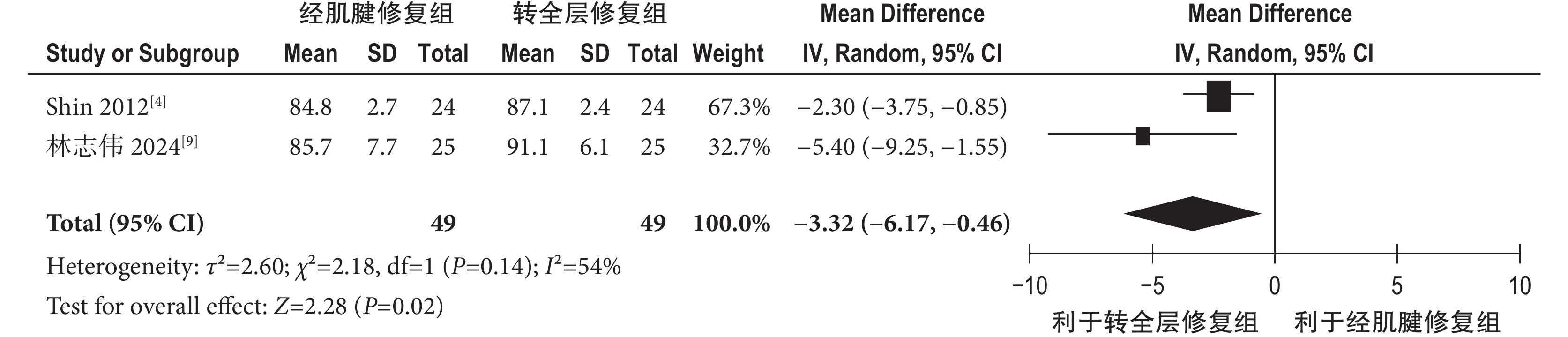

2.4.3 術后 Constant-Murley 功能評分

共納入 2 篇文獻[4, 9]。文獻之間存在統計學異質性(I2=54%,P=0.14),采用隨機效應模型進行綜合分析。結果顯示,在術后 Constant-Murley 功能評分方面,經肌腱修復組的得分低于轉全層修復組[MD=?3.32 分,95%CI(?6.17,?0.46)分,P=0.02]。見圖4。

圖4

經肌腱修復組與轉全層修復組術后 Constant-Murley 功能評分比較的 Meta 分析森林圖

圖4

經肌腱修復組與轉全層修復組術后 Constant-Murley 功能評分比較的 Meta 分析森林圖

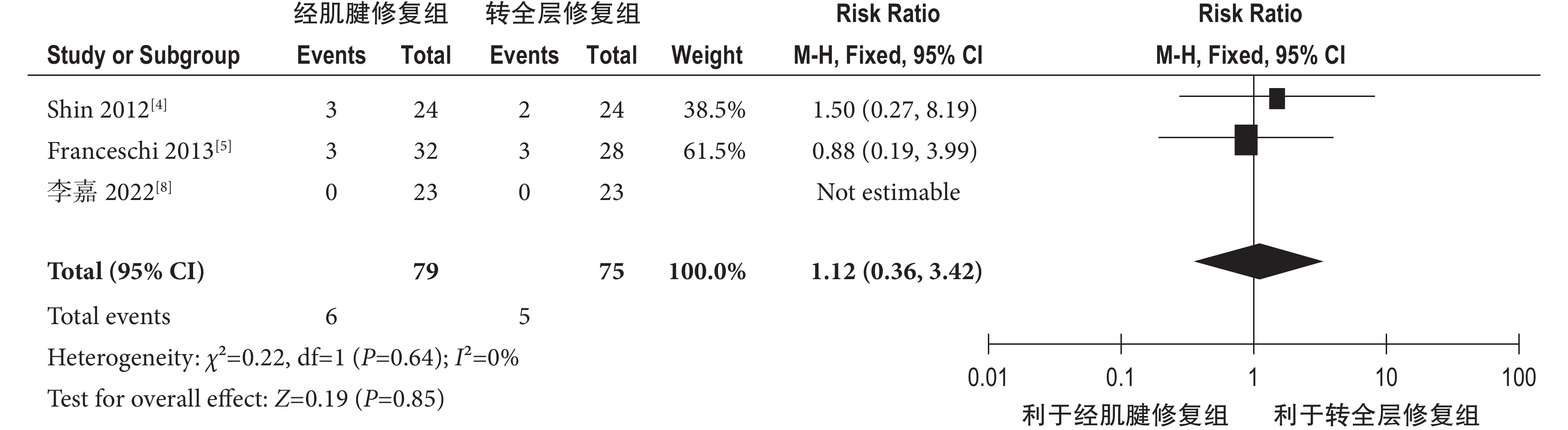

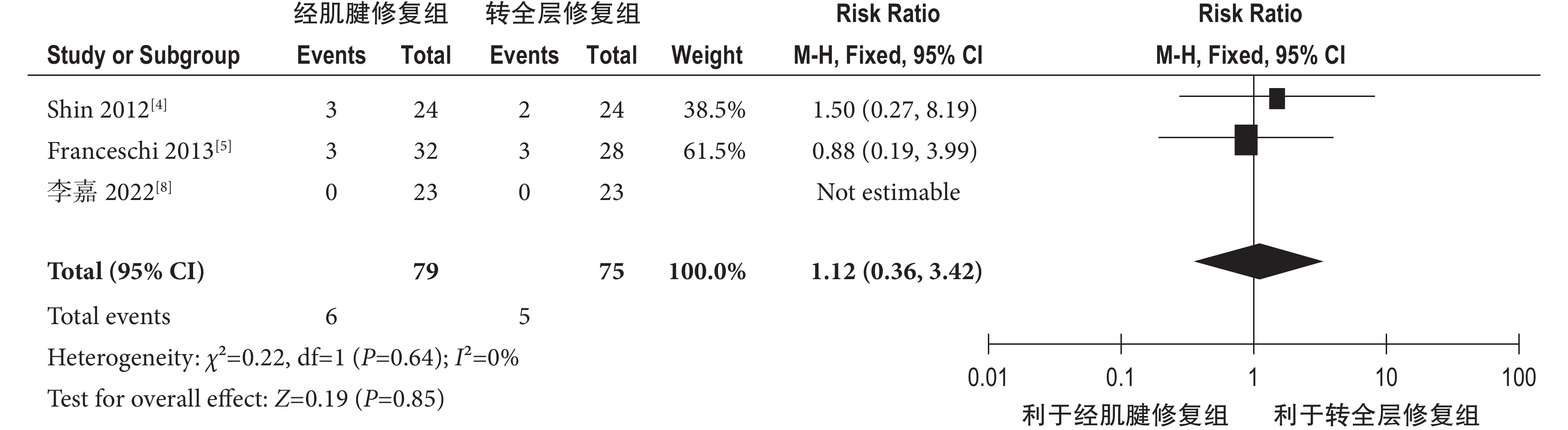

2.4.4 術后粘連性肩關節囊炎發生情況

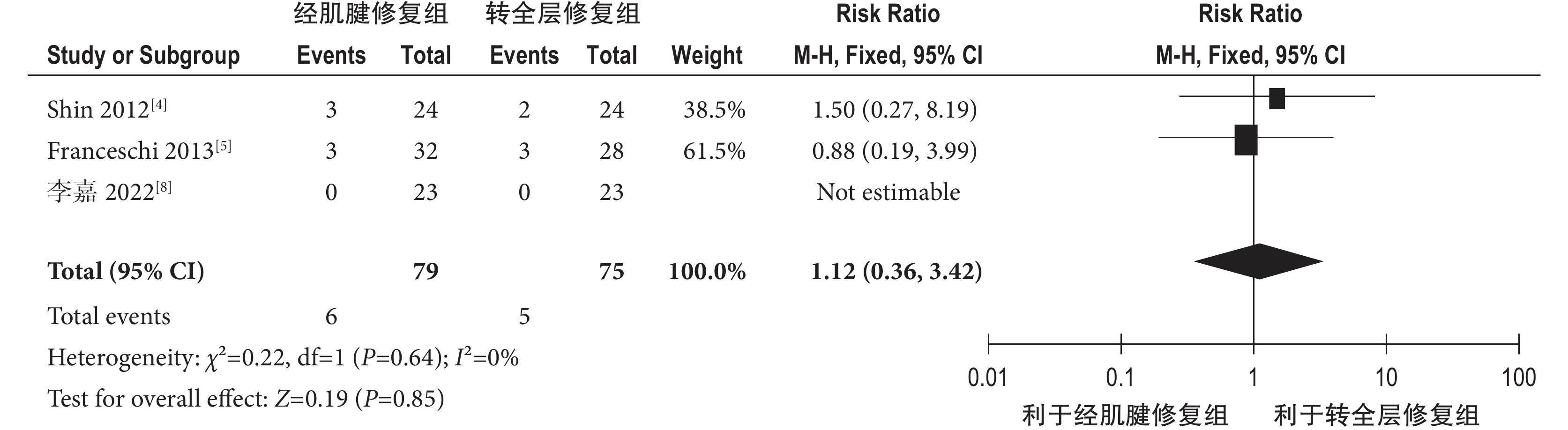

共納入 3 篇文獻[4-5, 8]。文獻之間無統計學異質性(I2=0%,P=0.64),采用固定效應模型進行綜合分析。結果表明經肌腱修復組與轉全層修復組術后粘連性肩關節囊炎的發生率差異無統計學意義[RR=1.12,95%CI(0.36,3.42),P=0.85]。見圖5。

圖5

經肌腱修復組與轉全層修復組術后粘連性肩關節囊炎發生率比較的 Meta 分析森林圖

圖5

經肌腱修復組與轉全層修復組術后粘連性肩關節囊炎發生率比較的 Meta 分析森林圖

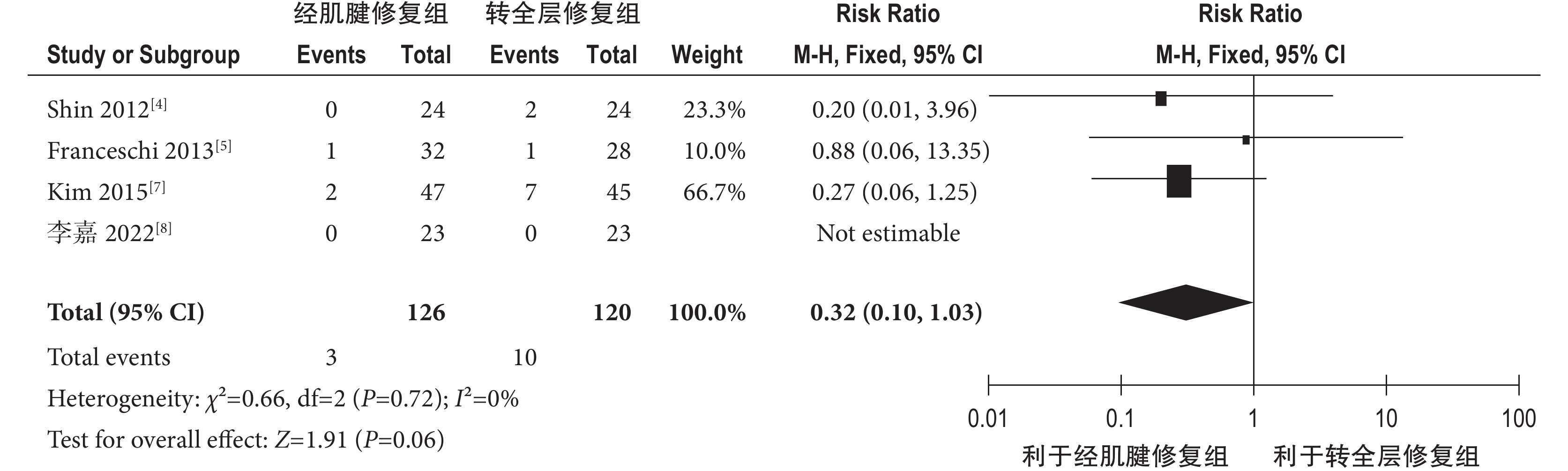

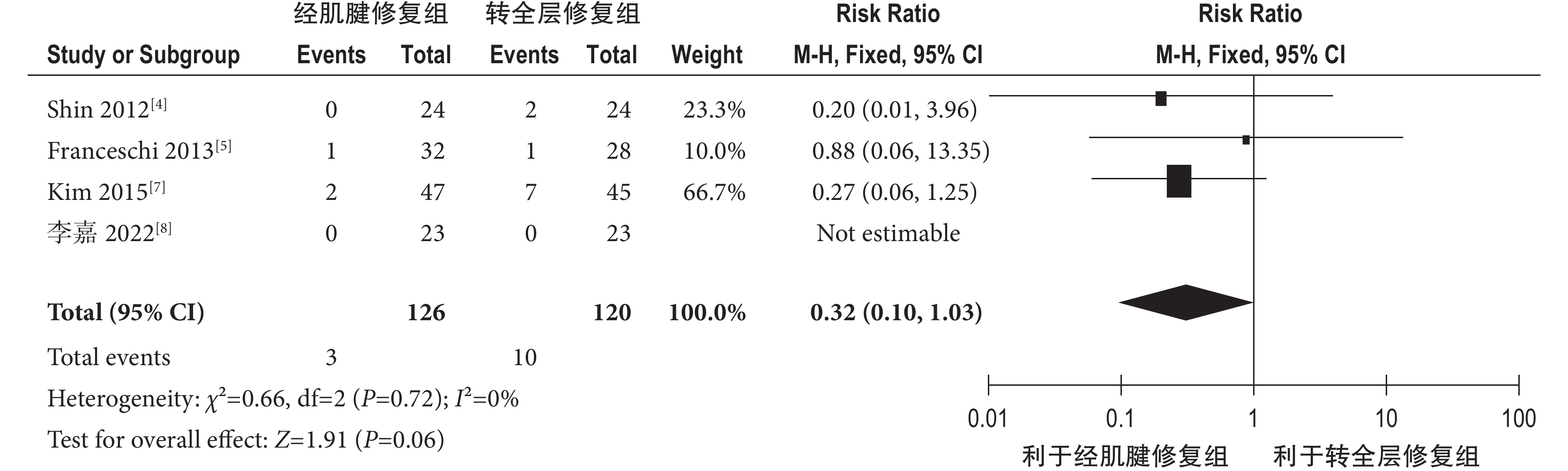

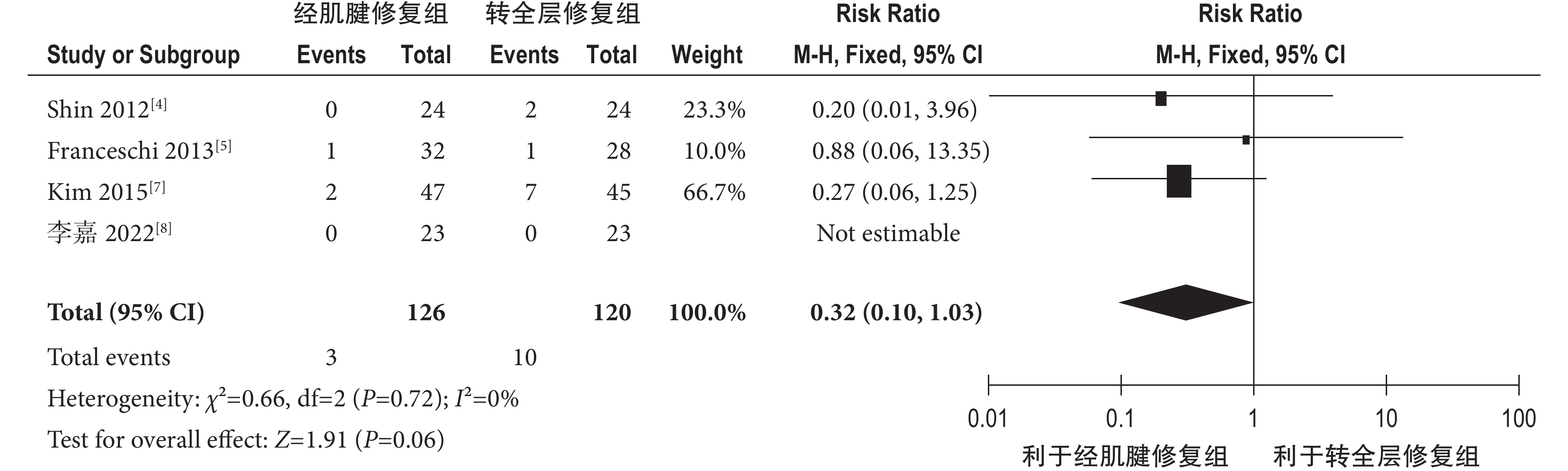

2.4.5 術后再撕裂

共納入 4 篇文獻[4-5, 7-8]。文獻之間無統計學異質性(I2=0%,P=0.72),采用固定效應模型進行綜合分析。結果表明,在術后再撕裂方面,經肌腱修復組與轉全層修復組之間差異無統計學意義[RR=0.32,95%CI(0.10,1.03),P=0.06]。見圖6。

圖6

經肌腱修復組與轉全層修復組術后再撕裂率比較的 Meta 分析森林圖

圖6

經肌腱修復組與轉全層修復組術后再撕裂率比較的 Meta 分析森林圖

3 討論

肩袖部分撕裂是患者肩痛的常見原因,肩袖關節側部分撕裂是最常見的情況之一,但目前關于其最佳治療方法尚未形成共識[10-11]。本研究結果表明經肌腱修復組在術后末次隨訪時疼痛評分高于轉全層修復組[MD=0.26 分,95%CI(0.09,0.42)分,P=0.003],這可能與經肌腱修復后兩層之間張力不均有關[12]。另外,轉全層修復術操作更簡單,可縮短手術時間,這可能是其術后疼痛程度稍輕的原因[13-14]。Jordan 等[15]的研究指出,與轉全層修復相比,經肌腱修復術功能恢復更慢,甚至術后粘連僵硬的發生率更高。本研究結果表明經肌腱修復患者術后 ASES 評分高于轉全層修復組[MD=2.02 分,95%CI(0.95,3.10)分,P=

本研究結果表明,經肌腱修復組與轉全層修復組在術后再撕裂方面無統計學差異[RR=0.32,95%CI(0.10,1.03),P=0.06]。經肌腱修復技術可以更好地恢復肩袖足印區覆蓋并且保留了滑囊側正常的肩袖組織[18]。尸體研究也指出經肌腱修復術修復的肌腱可以提供更好的抗張強度[19]。但如果縫合張力不均,經肌腱修復技術也可能增加再撕裂率。而轉全層修復術理論上會導致生物力學強度下降[12],但可能最大程度地避免因縫合后應力不均導致的再次撕裂[20]。兩種手術方式在術后再撕裂方面各有優劣,這也許是本研究術后再撕裂率無統計學差異的原因。本研究結果表明,經肌腱修復術后剩余的肌腱組織并沒有提供更佳的功能和降低再撕裂率,今后的研究應更關注剩余的肌腱組織對早期功能恢復的意義和遠期肌腱愈合療效。

本研究不足之處是納入隨機對照研究數量較少,并且手術操作、隨訪時間、修復使用錨釘、縫合方式等均是影響因素,另外沒有一個標準方法評估肌腱損傷厚度。由于納入研究較少,尚無法進行敏感性分析等分析。今后需開展更多更大樣本量的研究。

綜上所述,本研究認為,關節鏡下經肌腱修復術治療肩袖關節側部分撕裂與轉全層修復相比,術后疼痛程度稍高,兩種手術術后粘連性肩關節囊炎和再撕裂發生率無明顯差異。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

肩袖損傷是中老年人肩痛最常見的原因,嚴重影響患者的生活質量。對于全層肩袖損傷,關節鏡下修復療效確切。而對于關節側部分肩袖撕裂,最佳治療方案仍存在爭議[1]。以往對于肩袖關節側部分撕裂的患者,手術醫生將其轉化為全層撕裂再使用錨釘修復[2]。這種方法的優點是可以輕易獲得損傷視野,利于修復,缺點是增加腱骨愈合難度和再撕裂率。使用經肌腱修復術可以將損傷的關節側肩袖組織修復至足印區,并且不影響滑囊側肩袖組織,但缺點是會帶來肩袖組織的張力不均從而引起疼痛[3]。目前對于肩袖關節側部分撕裂的關節鏡手術治療,經肌腱修復還是轉全層修復具有更佳臨床療效尚無定論。本研究擬采用 Meta 分析的方法,通過納入兩種手術治療肩袖關節側部分撕裂的隨機對照研究,比較術后疼痛、功能、術后并發癥等,分析哪種手術方式具有更佳臨床療效,以期為運動醫學醫師提供科學依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

① 研究對象:肩袖關節側部分撕裂厚度>50% 且接受肩關節鏡手術的患者;② 干預措施:試驗組使用關節鏡下經肌腱修復術,對照組使用關節鏡下轉全層修復術;③ 結局指標至少包括疼痛、術后美國肩肘外科協會(American Society for Shoulder-Elbow Surgery, ASES)評分、術后 Constant-Murley 功能評分、術后粘連性肩關節囊炎、術后再撕裂中任意一種;④ 研究類型:隨機對照試驗。

1.1.2 排除標準

文獻綜述、臨床指南、個案報告、摘要、動物實驗或尸體研究以及 Meta 分析等類型的文獻。

1.2 檢索策略

2 名獨立工作人員分別檢索中國知網、萬方數據庫、維普中文科技期刊數據庫、Cochrane 圖書館、Embase 和 PubMed。文獻檢索時間為數據庫建立至 2024 年 11 月,文獻語言限定為中文和英文,以確保全面和準確的文獻檢索。中文檢索詞包括“關節側”“部分”“肩袖損傷”“經肌腱修復”“轉全層修復”“隨機對照試驗”,英文檢索詞包括“partial”“articular”“rotator cuff tear”“transtendon technique”“repair after completion of the tear”“randomized controlled trial”。中國知網數據庫檢索策略為:(“部分”或者“關節側”)并且(“肩關節鏡”或者“肩袖損傷”)并且“經肌腱修復”或者“轉全層修復”。

1.3 數據提取及文獻偏倚風險評價

2 名研究人員分別對文獻題目進行閱讀,從文獻中收集作者信息、樣本量、發表時間、干預措施、受試者年齡范圍和主要結局指標等信息,如果 2 名研究人員就同一篇文獻有不同意見,則討論解決。同時按照第 5 版 Cochrane 系統評價手冊標準,評估文獻的方法學質量,主要關注 6 個方面:隨機分配方法的正確性、分配方案隱匿方法的有效性、盲法的實施質量(包括雙盲或單盲設計)、結果數據的完整性、選擇性報告結果的風險以及其他潛在的偏倚。每篇文獻將被評定為“低偏倚”“高偏倚”或“不清楚”以確保對文獻方法學質量的全面評估。

1.4 統計學方法

運用 RevMan 5.3 軟件執行 Meta 分析。使用 Q 檢驗評估各項研究的異質性,設定檢驗水準 α=0.10。如果 I2≤50% 且 Q 檢驗 P≥0.10,表明無統計學異質性,采用固定效應模型進行分析;若 I2 值>50% 或 P<0.10,表明存在統計學異質性,使用隨機效應模型進行分析。計量資料選擇均數差(mean difference, MD)及其 95% 置信區間(confidence interval, CI)分析;對于分類數據,以相對危險度(relative risk, RR)及其 95%CI 分析,檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

共檢索到

圖1

文獻篩選流程圖

圖1

文獻篩選流程圖

*具體包括:中國知網(

2.2 納入研究基本情況

納入文獻全部為隨機對照試驗研究,發表年份為 2012 年—2024 年,共包括 370 例患者,其中經肌腱修復組 188 例,轉全層修復組 182 例。納入研究的基本情況見表1。

2.3 納入研究偏倚風險評價

6 篇文獻[4-9]的質量評價見表2。4 篇文獻[5, 7-9]隨機方法采用隨機數字表,2 篇文獻[4, 6]隨機方法采用隨機軟件;3 篇文獻[5-7]采用雙盲及密封信封完成盲法及分配隱藏,1 篇文獻[4]采用盲法編碼完成盲法;6 篇文獻數據結果均完整,未選擇性報告結果,不清楚是否存在其他偏倚。

2.4 Meta 分析結果

2.4.1 術后疼痛

共納入 3 篇文獻[4, 6, 8],均采用視覺模擬評分法評估術后疼痛。文獻之間異質性較輕(I2=10%,P=0.33),采用固定效應模型進行綜合分析。結果顯示,在末次隨訪時(隨訪時間 12 個月),經肌腱修復組疼痛評分較轉全層修復組更高[MD=0.26 分,95%CI(0.09,0.42)分,P=0.003]。見圖2。

圖2

經肌腱修復組與轉全層修復組術后疼痛評分比較的 Meta 分析森林圖

圖2

經肌腱修復組與轉全層修復組術后疼痛評分比較的 Meta 分析森林圖

2.4.2 術后 ASES 功能評分

共納入 3 篇文獻[4-5, 8]。文獻之間顯示輕度異質性(I2=20%,P=0.29),采用固定效應模型進行綜合分析。結果顯示,在術后 ASES 功能方面,經肌腱修復組的得分明顯高于轉全層修復組[MD=2.02 分,95%CI(0.95,3.10),P=

圖3

經肌腱修復組與轉全層修復組術后 ASES 功能評分比較的 Meta 分析森林圖

圖3

經肌腱修復組與轉全層修復組術后 ASES 功能評分比較的 Meta 分析森林圖

2.4.3 術后 Constant-Murley 功能評分

共納入 2 篇文獻[4, 9]。文獻之間存在統計學異質性(I2=54%,P=0.14),采用隨機效應模型進行綜合分析。結果顯示,在術后 Constant-Murley 功能評分方面,經肌腱修復組的得分低于轉全層修復組[MD=?3.32 分,95%CI(?6.17,?0.46)分,P=0.02]。見圖4。

圖4

經肌腱修復組與轉全層修復組術后 Constant-Murley 功能評分比較的 Meta 分析森林圖

圖4

經肌腱修復組與轉全層修復組術后 Constant-Murley 功能評分比較的 Meta 分析森林圖

2.4.4 術后粘連性肩關節囊炎發生情況

共納入 3 篇文獻[4-5, 8]。文獻之間無統計學異質性(I2=0%,P=0.64),采用固定效應模型進行綜合分析。結果表明經肌腱修復組與轉全層修復組術后粘連性肩關節囊炎的發生率差異無統計學意義[RR=1.12,95%CI(0.36,3.42),P=0.85]。見圖5。

圖5

經肌腱修復組與轉全層修復組術后粘連性肩關節囊炎發生率比較的 Meta 分析森林圖

圖5

經肌腱修復組與轉全層修復組術后粘連性肩關節囊炎發生率比較的 Meta 分析森林圖

2.4.5 術后再撕裂

共納入 4 篇文獻[4-5, 7-8]。文獻之間無統計學異質性(I2=0%,P=0.72),采用固定效應模型進行綜合分析。結果表明,在術后再撕裂方面,經肌腱修復組與轉全層修復組之間差異無統計學意義[RR=0.32,95%CI(0.10,1.03),P=0.06]。見圖6。

圖6

經肌腱修復組與轉全層修復組術后再撕裂率比較的 Meta 分析森林圖

圖6

經肌腱修復組與轉全層修復組術后再撕裂率比較的 Meta 分析森林圖

3 討論

肩袖部分撕裂是患者肩痛的常見原因,肩袖關節側部分撕裂是最常見的情況之一,但目前關于其最佳治療方法尚未形成共識[10-11]。本研究結果表明經肌腱修復組在術后末次隨訪時疼痛評分高于轉全層修復組[MD=0.26 分,95%CI(0.09,0.42)分,P=0.003],這可能與經肌腱修復后兩層之間張力不均有關[12]。另外,轉全層修復術操作更簡單,可縮短手術時間,這可能是其術后疼痛程度稍輕的原因[13-14]。Jordan 等[15]的研究指出,與轉全層修復相比,經肌腱修復術功能恢復更慢,甚至術后粘連僵硬的發生率更高。本研究結果表明經肌腱修復患者術后 ASES 評分高于轉全層修復組[MD=2.02 分,95%CI(0.95,3.10)分,P=

本研究結果表明,經肌腱修復組與轉全層修復組在術后再撕裂方面無統計學差異[RR=0.32,95%CI(0.10,1.03),P=0.06]。經肌腱修復技術可以更好地恢復肩袖足印區覆蓋并且保留了滑囊側正常的肩袖組織[18]。尸體研究也指出經肌腱修復術修復的肌腱可以提供更好的抗張強度[19]。但如果縫合張力不均,經肌腱修復技術也可能增加再撕裂率。而轉全層修復術理論上會導致生物力學強度下降[12],但可能最大程度地避免因縫合后應力不均導致的再次撕裂[20]。兩種手術方式在術后再撕裂方面各有優劣,這也許是本研究術后再撕裂率無統計學差異的原因。本研究結果表明,經肌腱修復術后剩余的肌腱組織并沒有提供更佳的功能和降低再撕裂率,今后的研究應更關注剩余的肌腱組織對早期功能恢復的意義和遠期肌腱愈合療效。

本研究不足之處是納入隨機對照研究數量較少,并且手術操作、隨訪時間、修復使用錨釘、縫合方式等均是影響因素,另外沒有一個標準方法評估肌腱損傷厚度。由于納入研究較少,尚無法進行敏感性分析等分析。今后需開展更多更大樣本量的研究。

綜上所述,本研究認為,關節鏡下經肌腱修復術治療肩袖關節側部分撕裂與轉全層修復相比,術后疼痛程度稍高,兩種手術術后粘連性肩關節囊炎和再撕裂發生率無明顯差異。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。