引用本文: 鄧欣, 胡蓉, 李佩芳, 余蓉. 慢性傷口滲液管理的最佳證據總結. 華西醫學, 2024, 39(6): 927-933. doi: 10.7507/1002-0179.202401087 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

慢性傷口滲液是指在慢性傷口愈合過程中,體液、細胞以及細菌等在傷口表面形成的液體,是身體在創傷后為修復傷口所作出的反應。研究發現,慢性傷口滲液在急性病區的發生率為 0.4%~38%,在慢性病區的發生率為 2.2%~23.9%,在居家護理的發生率為 0%~17%[1]。過多的傷口滲液容易導致外漏和污染,給微生物進入傷口提供途徑,導致傷口感染、炎癥等不良情況,產生異味。滲液的溢出還可能導致傷口周圍皮膚浸漬和侵蝕,擴大損傷范圍,增加疼痛和不適感,增加傷口愈合難度。滲液消耗患者體內大量蛋白質和體液,增加患者營養不良、低蛋白血癥和水電解質失衡等并發癥發生的風險,影響疾病恢復[2]。目前,慢性傷口滲液管理現狀僅局限于使用普通敷料進行傳統傷口換藥,采用負壓吸引或引流的傳統方式吸收滲液,雖然新型敷料有所發展,但在臨床實踐中多數醫護人員不具備足夠的專業知識和臨床經驗對傷口滲液的量、質、色等進行準確評估[3],也不能根據患者的個體差異、傷口特性以及滲液情況制定個性化的處理方案,包括選擇適合的敷料,規范標準的換藥操作等[4]。因此,有效的傷口滲液管理對于促進傷口愈合,減少傷口感染和提高患者生活質量至關重要。本文將慢性傷口滲液管理相關研究趨勢轉向循證視角,旨在總結優化慢性傷口滲液管理的最佳循證證據,以期為醫護人員、治療者、患者及其照顧者提供參考。

1 資料與方法

1.1 問題構建

參照復旦大學循證護理合作中心的 PIPOST 工具[5],構建循證問題如下:目標群體(population, P):慢性傷口滲液管理患者;應對策略(intervention, I):改善傷口滲液相關方法;執行者(professional, P):臨床醫護人員;目標結果(outcome, O):傷口滲液管理提升患者生活質量;場所(setting, S):醫院、診所等醫療設施;證據類別(type of evidence, T):指南、系統評估、專家共識等。

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準

① 證據類型包括循證指南、最優實踐、證據概述、系統評審、專家一致意見和隨機對照試驗(randomized controlled trial, RCT);② 必含傷口滲液管理的方法或建議;③ 只接受中文或英文資源。

1.2.2 排除標準

① 指南翻譯版、已更新版、解讀版;② 綜述、案例報告、研究方案;③ 不能獲取全文版。

1.3 文獻檢索

根據“6S”模型,利用以下數據庫進行電子檢索[6]:包括國際指南協作網絡(Guidelines International Network, GIN)、英國國家衛生與臨床優化研究所(National Institute for Health and Care Excellence, NICE)、蘇格蘭校際指南網絡(Scottish Intercollegiate Guidelines Network, SIGN)、加拿大安大略注冊護士協會(Registered Nurses’ Association of Ontario, RNAO)、美國指南中心(National Guideline Clearinghouse, NGC)、Cochrane 圖書館、Up To Date、PubMed、醫脈通、Joanna Briggs 圖書館、中國知網以及萬方數據庫等。檢索時限為 1998 年—2023 年。中文檢索詞為“慢性傷口滲液”“慢性傷口管理”“難愈性傷口” “負壓傷口治療”等;英文檢索詞為“Chronic wounds exudate”“Chronic wounds management”“nonhealable Wound”“Negative pressure wound therapy”等。

英文數據庫以 PubMed 為例,檢索式為:(“Chronic wounds exudate” OR “Chronic wounds management” OR “nonhealable Wound”)AND(“Negative pressure wound therapy”)。中文數據庫以萬方為例,檢索式為:(“慢性傷口滲液” OR “慢性傷口管理” OR “難愈性傷口”)AND(“負壓傷口治療”)。

1.4 文獻質量評價工具

① 指南:采用 2012 年更新的 AGREEⅡ評價系統進行評估[7]。該系統包含 6 個主題領域、23 個評估項目以及 2 個整體評價項目,每項的評分范圍為 1(完全不符合)~7(完全符合)。每個領域的標準化得分計算方式為:(所有評價者的總評分?最低可能得分)/(最高可能得分-最低可能得分)×100%。如果指南在所有 6 個領域的得分均達到或超過 60%,則會被強烈推薦(A 級);若部分領域得分低于 60%,但至少有 3 個領域的得分達到或超過 30%,將給予中度推薦(B 級);若超過 3 個領域的得分低于 30%,將不推薦使用(C 級)該指南。② 專家共識:使用 2016 年的 JBI 循證衛生保健中心的專家共識評價標準進行評估[8]。這個評價標準包含 6 個項目,評價結果為“是”“否”“不清楚”“不適用”。③ 系統評價:采用 2017 年的 AMSTARⅡ評價工具進行評估[9]。評價工具包含 16 個項目,評價結果為“是”“部分是”“否”。依照每個項目的符合程度,對文獻的質量進行評級,分為“高”“中”“低”“極低”。④ RCT:采用 2011 年的 Cochrane 協作網絡的偏倚風險評價工具進行評估[10],包括 7 個項目,評價結果為“低風險”“高風險”“不清楚”。

1.5 文獻質量評價方法

2 名接受過循證醫學方法學訓練的研究者會單獨進行評估,以確定哪些研究滿足納入和排除準則的要求。如果評估結果存在差異,將會邀請第 3 名研究者介入討論,以達到共識。本研究對每篇納入文獻進行全文閱讀,并對各項數據進行提取,包括研究目標、研究設計、樣本大小、傷口滲液管理的干預措施、主要結局等。所有收集的數據將被記錄在預設的數據提取表格中。在文獻沖突的情況下,將優先考慮循證證據、高質量證據,最新的研究結果以及最權威的出版源。本研究還將對文獻的質量和偏倚風險進行評估,以確保文獻的可靠性。此外,本研究將特別關注與慢性傷口滲液管理相關的最新策略,以及這些策略如何影響患者的生活質量、治療效果和長期預后。這些信息將有助于研究者更好地理解慢性傷口滲液管理的最佳實踐,為慢性傷口滲液患者提供更優質的管理服務,并為將來的研究提供方向。

1.6 證據提取與分級

對納入的證據采用 JBI 證據預分級及證據推薦級別系統(2014 版)進行評價與等級劃分,證據質量從高到低分評價為 1~5 級。根據 Fama 結構,根據證據的有效性、可行性、適宜性和臨床意義,結合證據的 JBI 推薦強度分級原則,形成證據推薦級別,即 A 級推薦(強推薦)和 B 級推薦(弱推薦)[11]。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

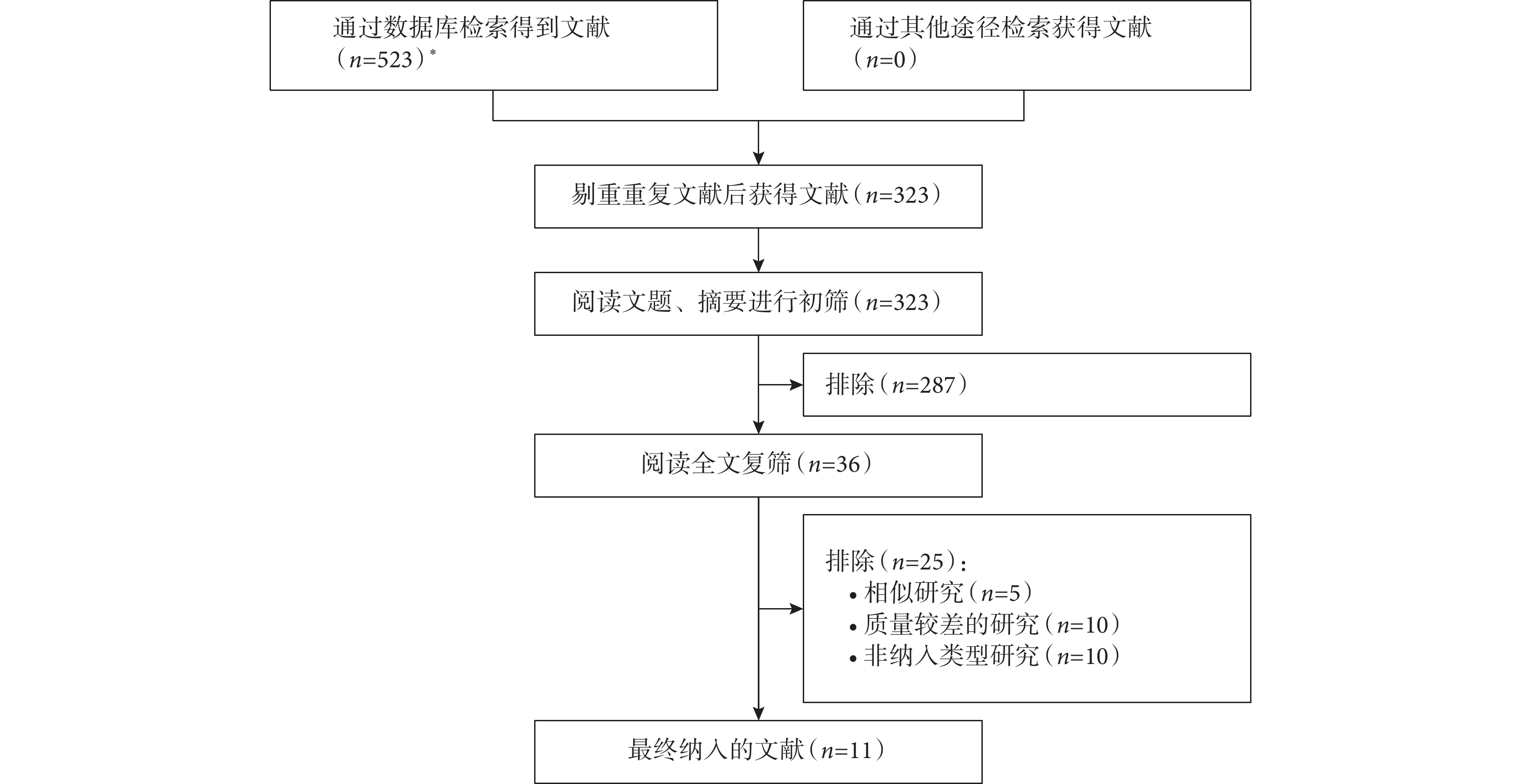

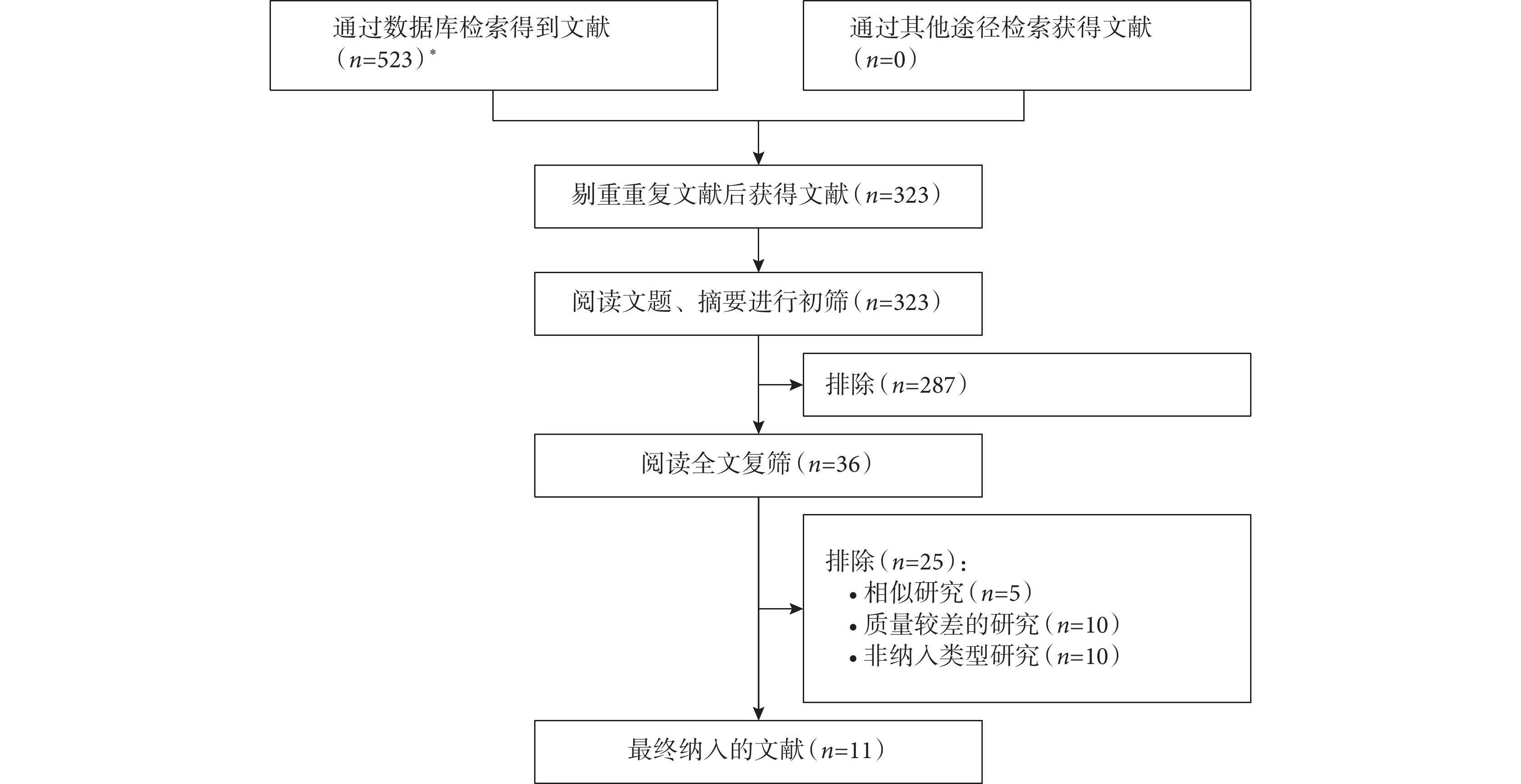

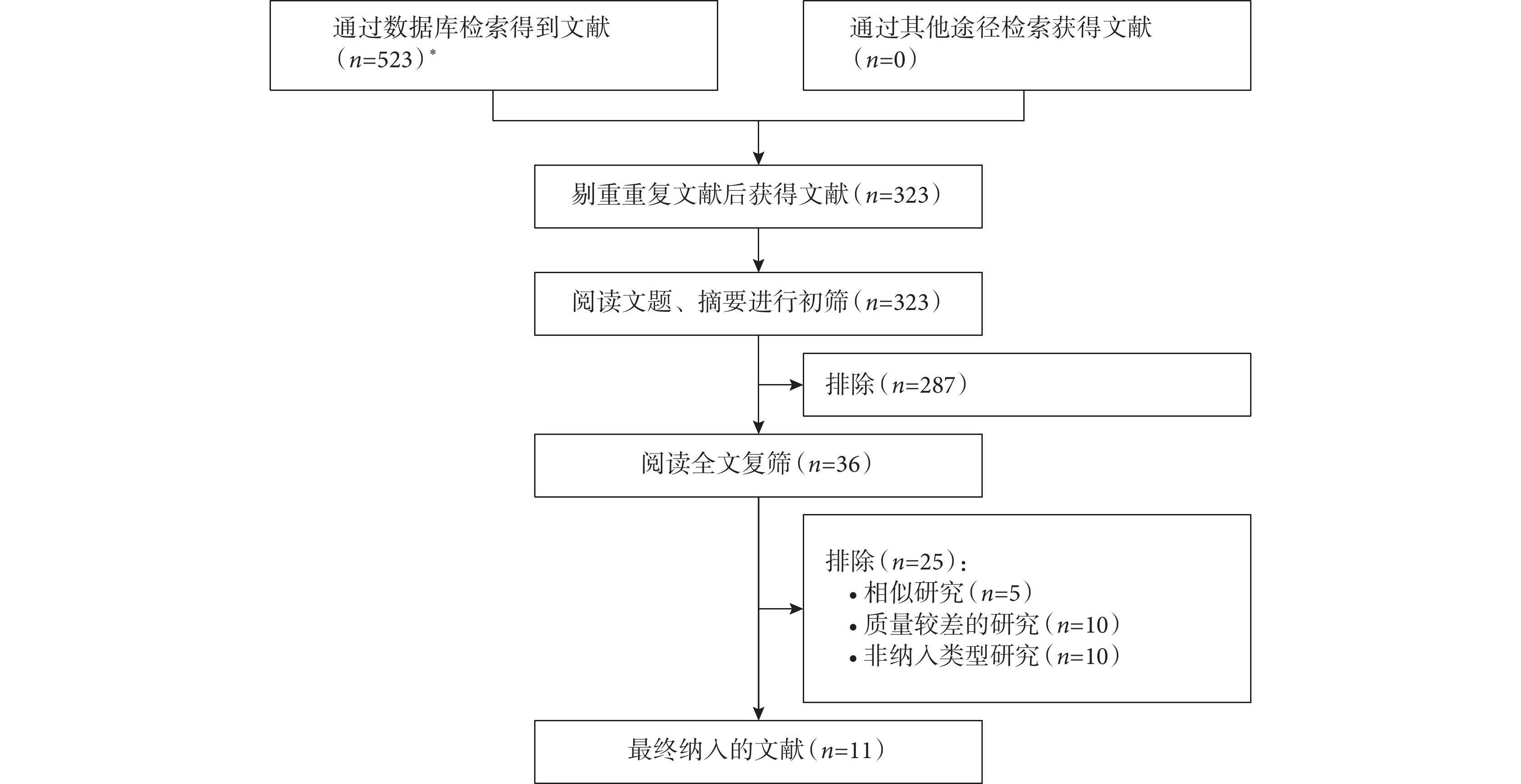

本研究初步檢索到 523 篇文獻。在初步篩選階段,排除與研究主題無關、重復出現、質量過低或過時的文獻后獲得文獻 323 篇。在繼續查閱文獻標題、摘要和全文后,排除 287 篇文獻。最終納入文獻 11 篇[1,3-4,12-19]。文獻篩選流程和結果見圖1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*具體包括:Up To Date(

2.2 納入研究基本特征

本研究納入系統評價 7 篇[1,4,13-17]、專家共識 2 篇[3,18]、RCT 1 篇[19]和指南 1 篇[12]。納入文獻的基本特征見表1。可見,納入文獻的主題主要聚焦于慢性創面滲出液的管理、愈合及與此相關的病理生理機制等。

2.3 納入文獻質量評價結果

2.3.1 系統評價的質量評價

共納入 7 篇[1,4,13-17],包括 Up To Date 1 篇、PubMed 4 篇、中國知網 1 篇以及萬方 1 篇。其中,Benbow 等[16]和 Moore 等[14]的研究除條目 5“是否由 2 名研究者獨立完成文獻篩選”評價結果為“否”外,其余條目評價結果均為“是”,文獻整體質量較高,均予以納入。Adderley[1]的研究除條目 6“是否采用雙人重復式數據提取”評價結果為“否”外,其余條目評價結果均為“是”,文獻整體質量較高,均予以納入。姚澤欣等[17]的研究除條目 14“作者是否對研究結果的任何異質性進行合理的解釋和討論”評價結果為“否”外,其余條目評價結果均為“是”,文獻整體質量較高,均予以納入。徐慧敏等[13]的研究除條目 7“研究者提供排除文獻清單和排除原因”評價結果為“否”外,其余條目評價結果均為“是”,文獻整體質量較高,均予以納入。Whitehead 等[4]和 Evans 等[15]的研究所有條目均為“是”,文獻整體質量較高,均予以納入。

2.3.2 專家共識的質量評價

共納入 2 篇[3,18],均來源于 Pub Med。其中,Tickle[3]和 Grocott[18]發表的專家共識所有條目評價結果均為“是”,研究設計完整,整體質量較高,均予以納入。

2.3.3 RCT 的質量評價

共納入 1 篇[19],來源于萬方。金鮮珍等[19]的研究除條目 5“結果數據不完整”和條目 6“選擇性報告結果 ”評價結果為“不清楚”外,其余條目評價結果均為“低風險”,文獻質量較高,均予以納入。

2.3.4 指南的質量評價

共納入 1 篇[12],來源于醫脈通。質量評價結果顯示,各領域百分比依次為:范圍和目的 67.3%、參與人員 77.2%、指南開發的嚴謹性 66.43%、指南呈現的清晰性 71.39%、指南的適用性 48.5%、獨立性 77%。得分百分比≥60% 的領域數為 6,根據指南質量等級評定,該指南為 A 級推薦。

2.4 證據總結

本研究通過對納入的 11 篇[1,3-4,12-19]文獻進行了慢性傷口滲液管理相關證據的提取與匯總,最終總結出傷口滲液性質評估、滲液評估工具的選擇、處理抗菌問題、傷口敷料的選擇與應用、負壓傷口引流療法、傷口引流袋和其他最佳證據共 7 個類別,共提取出 13 條最佳證據。見表2。

3 討論

3.1 傷口滲液性質的評估

在慢性傷口滲液管理中,對傷口滲液進行正確評估和處理是關鍵,特別是在對患者首診時的初始評估,可建立基準數據,隨后的定期評估可與基礎數據進行比較,有助于醫護團隊了解傷口的當前狀況,以制定出個體化的治療方案[20]。評估的頻率取決于傷口的嚴重程度和治療進程,通常是每天或每隔幾天 1 次。評估時,首先直接觀察傷口滲液情況,詳細記錄滲液量,使用標準單位(如 mL)進行量化。描述滲液顏色,如清澈、混濁、黃色、綠色等。評估滲液是否有異常氣味,如腐臭味。觀察滲液的質地,如稀薄、濃稠、黏稠等。檢查傷口周圍皮膚是否有紅腫、破裂、潮濕等癥狀。這些對傷口滲液信息的詳細描述對于判斷傷口的感染程度和愈合進程至關重要[21]。

3.2 傷口滲液評估的工具

在傷口滲液評估中,選擇合適的評估工具非常重要。一些標準化和全面的傷口評估工具,如世界衛生組織傷口滲液評估量表、Pressure Ulcer Scale for Healing 評估工具等,可提高評估的準確性和一致性,減少主觀性對評估結果的影響[1]。Wound Bed Preparation 模型、傷口滲液評分系統[12]、美國傷口診斷委員會指南、傷口評價工具[12]及持續性傷口滲液評估工具[10]均對傷口滲液的局部特征進行詳細評估,方便醫護人員從視覺、觸覺等感官上對傷口滲液性質有較全面的掌握,濕潤程度、敷料需求量、滲液量分級等指標均能多樣化客觀反應傷口滲液的黏稠度和滲出量,提高傷口評估的科學性和專業性,更方便醫護人員為患者提供更富有個性化的傷口診療方案,精準的評估和記錄也能準確反映傷口隨診療過程發生的改變,有利于積攢難愈性傷口的治療經驗。傷口評估看似簡單,實則復雜,需視覺和物理評估技巧相配合,并結合醫護人員的臨床判斷和經驗。因此,只有正確運用適宜的評估工具對傷口進行全面有效的評估,才能幫助制定有效且最佳的臨床決策,實施恰當的治療和護理,最終達到促進傷口愈合,提高傷口管理質量目的。

3.3 處理抗菌問題

在處理慢性傷口滲液時,妥善處理抗菌問題是治療過程的一個重要環節。根據感染的嚴重程度,可能需要進行局部治療或全身性治療[22]。此外,準確識別感染細菌并進行針對性治療是確保傷口愈合的關鍵[23]。有研究顯示,使用抗菌藥物敷料可以有效抑制傷口感染,并促進傷口愈合。然而,抗菌藥物敷料的選擇和使用應基于具體的臨床情況以及抗菌藥物敏感性測試的結果,以確保治療的針對性和有效性[24]。

3.4 傷口敷料的選擇與應用

在慢性傷口治療中,敷料的作用不僅是保護傷口,防止感染,還包括吸附滲液、維持傷口濕潤環境、刺激傷口愈合等功能[25]。在選擇傷口敷料時,應根據慢性傷口的類型、深度、大小、滲液量以及患者的年齡、合并癥等因素進行考慮[26]。有研究顯示傷口位置、感染跡象、傷口周圍皮膚狀況、疼痛、經濟狀況等因素均會對敷料選擇與應用造成影響[25]。因此,敷料選擇與應用對醫務人員來說是一個十分復雜的問題,醫務人員常難以提出標準化、公式化的診療方案甚至是簡單的敷料選擇。因此,加強醫務人員對慢性創傷愈合病理生理的深入理解、傷口創面的細致觀察和準確判斷、以及對相關敷料產品功能特性、適用范圍和禁忌證的掌握并充分了解患者主觀訴求,對于合理選擇和應用敷料,盡量提高患者日常生活品質具有至關重要的意義。

3.5 負壓傷口引流療法及傷口引流袋

負壓傷口引流療法是一種創新的慢性傷口治療方法,通過持續或間歇性的負壓,吸附傷口滲液,改善血液和淋巴回流,促進傷口愈合。適應證包括慢性潰瘍、燒傷、創傷等。有研究提出間歇負壓特別適用于創面滲出少,血供差的創面,而持續負壓適用于血供好,滲出多的創面[27]。間歇負壓可通過一張一弛按摩創面,可以更有力的增加創面的血供,加速愈合。持續負壓可吸走多余滲液,使組織通過負壓吸引而靠攏,更有利于傷口床爬行。傷口引流袋用于收集傷口滲液,使用時應注意保持引流系統通暢,定期更換引流袋,注意觀察滲液的顏色、量、氣味等[28]。

3.6 下肢靜脈潰瘍患者傷口滲液管理方法

對于下肢靜脈潰瘍患者,護理方法包括患肢抬高、壓力療法、藥物療法、營養支持療法等[29]。下肢靜脈潰瘍是慢性疾病,需要長期且全面的護理,包括定期對傷口進行清潔、使用適當的敷料、保持傷口濕潤環境、疼痛管理以及健康教育等[29]。此外,患肢抬高也是一種比較易于操作的幫助減少靜脈壓力,從而減少傷口區域血液和液體積聚的方法。有研究選取 97 例下肢慢性潰瘍患者施行超聲清創,獲得了理想效果[30]。超聲清創是一種物理清創方法,屬于機械性清創,對于下肢靜脈潰瘍傷口表面有腐肉與污穢物覆蓋,纖維組織產生沉積與老化的情況比較適用,而如果傷口已經存在肉芽生長或上皮化,清創有可能導致損傷,影響傷口愈合。

3.7 其他慢性傷口滲液管理策略

其他可能的滲液管理策略包括局部溫熱療法、漂洗技術、使用滲液吸收劑、使用抗感染藥物、進行傷口清潔等[21]。局部溫熱療法通過增加局部血液循環,有助于減少傷口滲液和提高傷口愈合率[31]。漂洗技術可以幫助清除傷口中的死亡組織和感染物質,減少傷口滲液,促進傷口愈合[32]。除此之外,通過研發運用提高療效預測準確率的工具,如評估傷口愈合可能性的工具[33],以及研發和應用新型敷料、新型治療方法[34]。有望為慢性傷口滲液管理提供更多更優質的選擇。

總的來說,本研究納入的文獻對于慢性創面滲出液的管理,愈合機制以及相關臨床問題的解決提供了一套全面且科學的建議,為臨床工作提供了重要的參考。同時,這些建議將有助于醫務人員在實際工作中更好地進行患者傷口滲液的評估和管理。

本研究主要探討了慢性傷口滲液管理的各種方法,包括敷料的選擇與應用,負壓傷口引流療法和傷口引流袋的應用,以及下肢靜脈潰瘍患者的護理方法等。研究發現,各種敷料類型各有優缺點,應根據傷口特性和滲液量選擇合適的敷料;負壓傷口引流療法有助于改善血液和淋巴回流,促進傷口愈合,但需要注意引流系統的維護;下肢靜脈潰瘍患者需要全面的護理,包括壓力治療、定期清潔傷口、使用合適敷料等。本研究可幫助醫護人員更準確地理解慢性傷口滲液管理方法,以制定更適合患者的治療方案,提高傷口愈合的可能性。本研究提供了慢性傷口護理基本原則和操作技巧,有助于提高臨床護理質量。最后,本研究強調了個體差異的重要性,提示醫護人員在制定和實施傷口護理方案時,需要充分考慮患者的個體差異,以實現個體化的護理。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

慢性傷口滲液是指在慢性傷口愈合過程中,體液、細胞以及細菌等在傷口表面形成的液體,是身體在創傷后為修復傷口所作出的反應。研究發現,慢性傷口滲液在急性病區的發生率為 0.4%~38%,在慢性病區的發生率為 2.2%~23.9%,在居家護理的發生率為 0%~17%[1]。過多的傷口滲液容易導致外漏和污染,給微生物進入傷口提供途徑,導致傷口感染、炎癥等不良情況,產生異味。滲液的溢出還可能導致傷口周圍皮膚浸漬和侵蝕,擴大損傷范圍,增加疼痛和不適感,增加傷口愈合難度。滲液消耗患者體內大量蛋白質和體液,增加患者營養不良、低蛋白血癥和水電解質失衡等并發癥發生的風險,影響疾病恢復[2]。目前,慢性傷口滲液管理現狀僅局限于使用普通敷料進行傳統傷口換藥,采用負壓吸引或引流的傳統方式吸收滲液,雖然新型敷料有所發展,但在臨床實踐中多數醫護人員不具備足夠的專業知識和臨床經驗對傷口滲液的量、質、色等進行準確評估[3],也不能根據患者的個體差異、傷口特性以及滲液情況制定個性化的處理方案,包括選擇適合的敷料,規范標準的換藥操作等[4]。因此,有效的傷口滲液管理對于促進傷口愈合,減少傷口感染和提高患者生活質量至關重要。本文將慢性傷口滲液管理相關研究趨勢轉向循證視角,旨在總結優化慢性傷口滲液管理的最佳循證證據,以期為醫護人員、治療者、患者及其照顧者提供參考。

1 資料與方法

1.1 問題構建

參照復旦大學循證護理合作中心的 PIPOST 工具[5],構建循證問題如下:目標群體(population, P):慢性傷口滲液管理患者;應對策略(intervention, I):改善傷口滲液相關方法;執行者(professional, P):臨床醫護人員;目標結果(outcome, O):傷口滲液管理提升患者生活質量;場所(setting, S):醫院、診所等醫療設施;證據類別(type of evidence, T):指南、系統評估、專家共識等。

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準

① 證據類型包括循證指南、最優實踐、證據概述、系統評審、專家一致意見和隨機對照試驗(randomized controlled trial, RCT);② 必含傷口滲液管理的方法或建議;③ 只接受中文或英文資源。

1.2.2 排除標準

① 指南翻譯版、已更新版、解讀版;② 綜述、案例報告、研究方案;③ 不能獲取全文版。

1.3 文獻檢索

根據“6S”模型,利用以下數據庫進行電子檢索[6]:包括國際指南協作網絡(Guidelines International Network, GIN)、英國國家衛生與臨床優化研究所(National Institute for Health and Care Excellence, NICE)、蘇格蘭校際指南網絡(Scottish Intercollegiate Guidelines Network, SIGN)、加拿大安大略注冊護士協會(Registered Nurses’ Association of Ontario, RNAO)、美國指南中心(National Guideline Clearinghouse, NGC)、Cochrane 圖書館、Up To Date、PubMed、醫脈通、Joanna Briggs 圖書館、中國知網以及萬方數據庫等。檢索時限為 1998 年—2023 年。中文檢索詞為“慢性傷口滲液”“慢性傷口管理”“難愈性傷口” “負壓傷口治療”等;英文檢索詞為“Chronic wounds exudate”“Chronic wounds management”“nonhealable Wound”“Negative pressure wound therapy”等。

英文數據庫以 PubMed 為例,檢索式為:(“Chronic wounds exudate” OR “Chronic wounds management” OR “nonhealable Wound”)AND(“Negative pressure wound therapy”)。中文數據庫以萬方為例,檢索式為:(“慢性傷口滲液” OR “慢性傷口管理” OR “難愈性傷口”)AND(“負壓傷口治療”)。

1.4 文獻質量評價工具

① 指南:采用 2012 年更新的 AGREEⅡ評價系統進行評估[7]。該系統包含 6 個主題領域、23 個評估項目以及 2 個整體評價項目,每項的評分范圍為 1(完全不符合)~7(完全符合)。每個領域的標準化得分計算方式為:(所有評價者的總評分?最低可能得分)/(最高可能得分-最低可能得分)×100%。如果指南在所有 6 個領域的得分均達到或超過 60%,則會被強烈推薦(A 級);若部分領域得分低于 60%,但至少有 3 個領域的得分達到或超過 30%,將給予中度推薦(B 級);若超過 3 個領域的得分低于 30%,將不推薦使用(C 級)該指南。② 專家共識:使用 2016 年的 JBI 循證衛生保健中心的專家共識評價標準進行評估[8]。這個評價標準包含 6 個項目,評價結果為“是”“否”“不清楚”“不適用”。③ 系統評價:采用 2017 年的 AMSTARⅡ評價工具進行評估[9]。評價工具包含 16 個項目,評價結果為“是”“部分是”“否”。依照每個項目的符合程度,對文獻的質量進行評級,分為“高”“中”“低”“極低”。④ RCT:采用 2011 年的 Cochrane 協作網絡的偏倚風險評價工具進行評估[10],包括 7 個項目,評價結果為“低風險”“高風險”“不清楚”。

1.5 文獻質量評價方法

2 名接受過循證醫學方法學訓練的研究者會單獨進行評估,以確定哪些研究滿足納入和排除準則的要求。如果評估結果存在差異,將會邀請第 3 名研究者介入討論,以達到共識。本研究對每篇納入文獻進行全文閱讀,并對各項數據進行提取,包括研究目標、研究設計、樣本大小、傷口滲液管理的干預措施、主要結局等。所有收集的數據將被記錄在預設的數據提取表格中。在文獻沖突的情況下,將優先考慮循證證據、高質量證據,最新的研究結果以及最權威的出版源。本研究還將對文獻的質量和偏倚風險進行評估,以確保文獻的可靠性。此外,本研究將特別關注與慢性傷口滲液管理相關的最新策略,以及這些策略如何影響患者的生活質量、治療效果和長期預后。這些信息將有助于研究者更好地理解慢性傷口滲液管理的最佳實踐,為慢性傷口滲液患者提供更優質的管理服務,并為將來的研究提供方向。

1.6 證據提取與分級

對納入的證據采用 JBI 證據預分級及證據推薦級別系統(2014 版)進行評價與等級劃分,證據質量從高到低分評價為 1~5 級。根據 Fama 結構,根據證據的有效性、可行性、適宜性和臨床意義,結合證據的 JBI 推薦強度分級原則,形成證據推薦級別,即 A 級推薦(強推薦)和 B 級推薦(弱推薦)[11]。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

本研究初步檢索到 523 篇文獻。在初步篩選階段,排除與研究主題無關、重復出現、質量過低或過時的文獻后獲得文獻 323 篇。在繼續查閱文獻標題、摘要和全文后,排除 287 篇文獻。最終納入文獻 11 篇[1,3-4,12-19]。文獻篩選流程和結果見圖1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*具體包括:Up To Date(

2.2 納入研究基本特征

本研究納入系統評價 7 篇[1,4,13-17]、專家共識 2 篇[3,18]、RCT 1 篇[19]和指南 1 篇[12]。納入文獻的基本特征見表1。可見,納入文獻的主題主要聚焦于慢性創面滲出液的管理、愈合及與此相關的病理生理機制等。

2.3 納入文獻質量評價結果

2.3.1 系統評價的質量評價

共納入 7 篇[1,4,13-17],包括 Up To Date 1 篇、PubMed 4 篇、中國知網 1 篇以及萬方 1 篇。其中,Benbow 等[16]和 Moore 等[14]的研究除條目 5“是否由 2 名研究者獨立完成文獻篩選”評價結果為“否”外,其余條目評價結果均為“是”,文獻整體質量較高,均予以納入。Adderley[1]的研究除條目 6“是否采用雙人重復式數據提取”評價結果為“否”外,其余條目評價結果均為“是”,文獻整體質量較高,均予以納入。姚澤欣等[17]的研究除條目 14“作者是否對研究結果的任何異質性進行合理的解釋和討論”評價結果為“否”外,其余條目評價結果均為“是”,文獻整體質量較高,均予以納入。徐慧敏等[13]的研究除條目 7“研究者提供排除文獻清單和排除原因”評價結果為“否”外,其余條目評價結果均為“是”,文獻整體質量較高,均予以納入。Whitehead 等[4]和 Evans 等[15]的研究所有條目均為“是”,文獻整體質量較高,均予以納入。

2.3.2 專家共識的質量評價

共納入 2 篇[3,18],均來源于 Pub Med。其中,Tickle[3]和 Grocott[18]發表的專家共識所有條目評價結果均為“是”,研究設計完整,整體質量較高,均予以納入。

2.3.3 RCT 的質量評價

共納入 1 篇[19],來源于萬方。金鮮珍等[19]的研究除條目 5“結果數據不完整”和條目 6“選擇性報告結果 ”評價結果為“不清楚”外,其余條目評價結果均為“低風險”,文獻質量較高,均予以納入。

2.3.4 指南的質量評價

共納入 1 篇[12],來源于醫脈通。質量評價結果顯示,各領域百分比依次為:范圍和目的 67.3%、參與人員 77.2%、指南開發的嚴謹性 66.43%、指南呈現的清晰性 71.39%、指南的適用性 48.5%、獨立性 77%。得分百分比≥60% 的領域數為 6,根據指南質量等級評定,該指南為 A 級推薦。

2.4 證據總結

本研究通過對納入的 11 篇[1,3-4,12-19]文獻進行了慢性傷口滲液管理相關證據的提取與匯總,最終總結出傷口滲液性質評估、滲液評估工具的選擇、處理抗菌問題、傷口敷料的選擇與應用、負壓傷口引流療法、傷口引流袋和其他最佳證據共 7 個類別,共提取出 13 條最佳證據。見表2。

3 討論

3.1 傷口滲液性質的評估

在慢性傷口滲液管理中,對傷口滲液進行正確評估和處理是關鍵,特別是在對患者首診時的初始評估,可建立基準數據,隨后的定期評估可與基礎數據進行比較,有助于醫護團隊了解傷口的當前狀況,以制定出個體化的治療方案[20]。評估的頻率取決于傷口的嚴重程度和治療進程,通常是每天或每隔幾天 1 次。評估時,首先直接觀察傷口滲液情況,詳細記錄滲液量,使用標準單位(如 mL)進行量化。描述滲液顏色,如清澈、混濁、黃色、綠色等。評估滲液是否有異常氣味,如腐臭味。觀察滲液的質地,如稀薄、濃稠、黏稠等。檢查傷口周圍皮膚是否有紅腫、破裂、潮濕等癥狀。這些對傷口滲液信息的詳細描述對于判斷傷口的感染程度和愈合進程至關重要[21]。

3.2 傷口滲液評估的工具

在傷口滲液評估中,選擇合適的評估工具非常重要。一些標準化和全面的傷口評估工具,如世界衛生組織傷口滲液評估量表、Pressure Ulcer Scale for Healing 評估工具等,可提高評估的準確性和一致性,減少主觀性對評估結果的影響[1]。Wound Bed Preparation 模型、傷口滲液評分系統[12]、美國傷口診斷委員會指南、傷口評價工具[12]及持續性傷口滲液評估工具[10]均對傷口滲液的局部特征進行詳細評估,方便醫護人員從視覺、觸覺等感官上對傷口滲液性質有較全面的掌握,濕潤程度、敷料需求量、滲液量分級等指標均能多樣化客觀反應傷口滲液的黏稠度和滲出量,提高傷口評估的科學性和專業性,更方便醫護人員為患者提供更富有個性化的傷口診療方案,精準的評估和記錄也能準確反映傷口隨診療過程發生的改變,有利于積攢難愈性傷口的治療經驗。傷口評估看似簡單,實則復雜,需視覺和物理評估技巧相配合,并結合醫護人員的臨床判斷和經驗。因此,只有正確運用適宜的評估工具對傷口進行全面有效的評估,才能幫助制定有效且最佳的臨床決策,實施恰當的治療和護理,最終達到促進傷口愈合,提高傷口管理質量目的。

3.3 處理抗菌問題

在處理慢性傷口滲液時,妥善處理抗菌問題是治療過程的一個重要環節。根據感染的嚴重程度,可能需要進行局部治療或全身性治療[22]。此外,準確識別感染細菌并進行針對性治療是確保傷口愈合的關鍵[23]。有研究顯示,使用抗菌藥物敷料可以有效抑制傷口感染,并促進傷口愈合。然而,抗菌藥物敷料的選擇和使用應基于具體的臨床情況以及抗菌藥物敏感性測試的結果,以確保治療的針對性和有效性[24]。

3.4 傷口敷料的選擇與應用

在慢性傷口治療中,敷料的作用不僅是保護傷口,防止感染,還包括吸附滲液、維持傷口濕潤環境、刺激傷口愈合等功能[25]。在選擇傷口敷料時,應根據慢性傷口的類型、深度、大小、滲液量以及患者的年齡、合并癥等因素進行考慮[26]。有研究顯示傷口位置、感染跡象、傷口周圍皮膚狀況、疼痛、經濟狀況等因素均會對敷料選擇與應用造成影響[25]。因此,敷料選擇與應用對醫務人員來說是一個十分復雜的問題,醫務人員常難以提出標準化、公式化的診療方案甚至是簡單的敷料選擇。因此,加強醫務人員對慢性創傷愈合病理生理的深入理解、傷口創面的細致觀察和準確判斷、以及對相關敷料產品功能特性、適用范圍和禁忌證的掌握并充分了解患者主觀訴求,對于合理選擇和應用敷料,盡量提高患者日常生活品質具有至關重要的意義。

3.5 負壓傷口引流療法及傷口引流袋

負壓傷口引流療法是一種創新的慢性傷口治療方法,通過持續或間歇性的負壓,吸附傷口滲液,改善血液和淋巴回流,促進傷口愈合。適應證包括慢性潰瘍、燒傷、創傷等。有研究提出間歇負壓特別適用于創面滲出少,血供差的創面,而持續負壓適用于血供好,滲出多的創面[27]。間歇負壓可通過一張一弛按摩創面,可以更有力的增加創面的血供,加速愈合。持續負壓可吸走多余滲液,使組織通過負壓吸引而靠攏,更有利于傷口床爬行。傷口引流袋用于收集傷口滲液,使用時應注意保持引流系統通暢,定期更換引流袋,注意觀察滲液的顏色、量、氣味等[28]。

3.6 下肢靜脈潰瘍患者傷口滲液管理方法

對于下肢靜脈潰瘍患者,護理方法包括患肢抬高、壓力療法、藥物療法、營養支持療法等[29]。下肢靜脈潰瘍是慢性疾病,需要長期且全面的護理,包括定期對傷口進行清潔、使用適當的敷料、保持傷口濕潤環境、疼痛管理以及健康教育等[29]。此外,患肢抬高也是一種比較易于操作的幫助減少靜脈壓力,從而減少傷口區域血液和液體積聚的方法。有研究選取 97 例下肢慢性潰瘍患者施行超聲清創,獲得了理想效果[30]。超聲清創是一種物理清創方法,屬于機械性清創,對于下肢靜脈潰瘍傷口表面有腐肉與污穢物覆蓋,纖維組織產生沉積與老化的情況比較適用,而如果傷口已經存在肉芽生長或上皮化,清創有可能導致損傷,影響傷口愈合。

3.7 其他慢性傷口滲液管理策略

其他可能的滲液管理策略包括局部溫熱療法、漂洗技術、使用滲液吸收劑、使用抗感染藥物、進行傷口清潔等[21]。局部溫熱療法通過增加局部血液循環,有助于減少傷口滲液和提高傷口愈合率[31]。漂洗技術可以幫助清除傷口中的死亡組織和感染物質,減少傷口滲液,促進傷口愈合[32]。除此之外,通過研發運用提高療效預測準確率的工具,如評估傷口愈合可能性的工具[33],以及研發和應用新型敷料、新型治療方法[34]。有望為慢性傷口滲液管理提供更多更優質的選擇。

總的來說,本研究納入的文獻對于慢性創面滲出液的管理,愈合機制以及相關臨床問題的解決提供了一套全面且科學的建議,為臨床工作提供了重要的參考。同時,這些建議將有助于醫務人員在實際工作中更好地進行患者傷口滲液的評估和管理。

本研究主要探討了慢性傷口滲液管理的各種方法,包括敷料的選擇與應用,負壓傷口引流療法和傷口引流袋的應用,以及下肢靜脈潰瘍患者的護理方法等。研究發現,各種敷料類型各有優缺點,應根據傷口特性和滲液量選擇合適的敷料;負壓傷口引流療法有助于改善血液和淋巴回流,促進傷口愈合,但需要注意引流系統的維護;下肢靜脈潰瘍患者需要全面的護理,包括壓力治療、定期清潔傷口、使用合適敷料等。本研究可幫助醫護人員更準確地理解慢性傷口滲液管理方法,以制定更適合患者的治療方案,提高傷口愈合的可能性。本研究提供了慢性傷口護理基本原則和操作技巧,有助于提高臨床護理質量。最后,本研究強調了個體差異的重要性,提示醫護人員在制定和實施傷口護理方案時,需要充分考慮患者的個體差異,以實現個體化的護理。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。