引用本文: 楊雙慶, 馬俊福, 劉亞偉, 李錦錦, 李玉潔, 冼錦忠, 王妍琦, 張蘇丹, 孟慶良. 基于 CiteSpace 的經方桂枝芍藥知母湯近 11 年文獻可視化分析. 華西醫學, 2024, 39(6): 920-926. doi: 10.7507/1002-0179.202310202 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

桂枝芍藥知母湯(Guizhi Shaoyao Zhimu decoction, GSZD)原方出自《金匱要略·中風歷節病脈證并治第五》,其條文為“諸肢節疼痛,身體尪羸,腳腫如脫,頭眩短氣,溫溫欲吐,桂枝芍藥知母湯主之”[1]。后世多依據此方進行加減化裁來治療風濕痹證,可以說 GSZD 是治療風濕雜病的代表方劑。GSZD 是國內首批公布的 100 首經典名方之一[2-3],由桂枝 12 g、芍藥 9 g、甘草 6 g、麻黃 6 g、生姜 15 g、白術 15 g、知母 12 g、防風 12 g、附子(炮)9 g 組成,具有溫經散寒、祛濕通絡、滋陰清熱的作用。近年來,GSZD 研究蓬勃發展,其相關文獻研究的數量也隨之增多。研究顯示,凡機體內環境紊亂之證,均可以桂枝湯或桂枝湯類方化裁治療[4-7]。桂枝單藥、桂枝湯及類方均能一定程度抑制或滅殺體內外、呼吸系統、消化系統及體表的細菌而治療疾病,但對于該經方的具體應用和發展規律尚缺少相關的文獻研究。目前,文獻計量學分析已被廣泛應用于研究方劑的應用情況和證治規律[8]。Citespace 軟件自出現以來因為其具有高度穩定性、可讀性和豐富性,已成為醫學文獻信息分析的重要工具[9-10],是文獻計量分析研究中常用的軟件之一。Citespace 軟件是美國德雷塞爾大學陳超美教授基于庫恩的“科學革命”結構理論和“文獻共被引”等相關理論,結合 JAVA 環境開發的“科學計量學知識圖譜”工具,能辨識趨勢、展示研究領域最新動態[11-12],是一款科學文獻計量自動化軟件。為了更好地呈現 GSZD 的相關研究熱點、領域前沿、發展趨勢,梳理該領域的發展歷程,本研究運用 CiteSpace 軟件對 GSZD 相關文獻進行文獻計量學分析和研究,為其臨床應用和后續研究提供更多的支持和依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

近 11 年公開發表的有關 GSZD 的研究文獻,文獻級別不作限制。

1.1.2 排除標準

① 重復發表的文獻;② 基本信息不全的文獻;③ 無法獲得全文的文獻;④ 會議摘要、專家共識或病例報告等;⑤ 科研專利或科技成果、新聞報道、資訊等;⑥ 非中文文獻。

1.2 文獻檢索

以“桂枝芍藥知母湯”和“桂芍知母湯”為檢索詞,檢索中國知網中國學術期刊網絡出版總庫、萬方數據庫、萬方醫學網和維普中文期刊服務平臺 4 個數據庫中公開發表的近 11 年有關 GSZD 的研究文獻。基于 4 個數據庫進行主題檢索,檢索時間限定為 2012 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 8 日,文獻來源為中文,文獻級別不作篩選。

1.3 研究方法

1.3.1 數據轉化

將檢出文獻輸出到 NoteExpress 3.7.0.9296 軟件中,使用軟件自帶查重功能完成剔重后通過閱讀標題和摘要根據納入與排除標準進行篩查,將納入的文獻以“Refwork”格式導出,并重命名為“download***.txt”保存,最后通過 CiteSpace 6.1.R3 軟件將“txt”數據通過軟件自帶的文件格式轉換器轉化為軟件可識別的數據格式“download***_converted.txt”后構建知識圖譜,進行可視化處理。

1.3.2 參數設置

具體設置如下:數據來源(Data Source)選擇“CNKI”作為數據提供庫;時間切片(Time Slicing)范圍設定為 2012 年 1 月—2022 年 12 月;單個時間切片(Years Per Slice)選擇 1 年;主題詞來源(Term Source):標題(Title)、摘要(Abstract)、作者關鍵詞[Author Keywords(DE)]與關鍵詞聚類[Keywords Plus(ID)];選擇標準(Selection criteria):g-index(k=25),Top N=50;剪切方式(Pruning)選擇 Pathfinder 和 Pruning sliced networks,節點類型(Node Type)選擇關鍵詞(Keyword)、作者(Author)為可視化對象。其余設置予以系統默認。

1.3.3 數據可視化分析

將 CiteSpace 6.1.R3 軟件相關參數設定完成后通過計算機對納入文獻進行發文趨勢、學科分布、作者合作以及關鍵詞共現、聚類、突現情況分析,繪制相對應知識圖譜。

使用 Excel 軟件繪制年度論文發表數量的趨勢圖并統計文獻來源的分布情況。年度論文發表數量的變化反映了學術的發展速度和規律,是衡量學科學術水準的重要標志[13]。通過普賴斯公式 (Npmax 為期刊最大發文量,Mp 為核心期刊最小發文量)來計算納入文獻來源期刊中的核心期刊數量[14-17]。

(Npmax 為期刊最大發文量,Mp 為核心期刊最小發文量)來計算納入文獻來源期刊中的核心期刊數量[14-17]。

運用 CiteSpace 6.1.R3 對納入文獻的研究作者情況進行可視化分析時,圖譜中節點代表作者,連線代表作者之間存在合作關系,節點大小展示了作者在該領域的發文量。

對納入文獻的關鍵詞分析時,每個節點代表一個關鍵詞,節點越大,代表關鍵詞出現的頻率越高,表明此關鍵詞是該研究領域的熱點內容;節點間連線的顏色和粗細代表關聯的年代和關聯程度[18]。同時關鍵詞共現會形成關鍵詞中心性,數值為 0~1。中心性是衡量節點重要程度的標志,數值越大節點越重要。通常把中心度>0.1 的節點視為有意義[19]。關鍵詞聚類利用對數似然比算法對節點進行分類聚集,反映了各集群中關鍵詞相關聯的程度,聚類的編號越小表示其規模越大[20]。聚類圖譜中 Q 和 S 值是評判圖譜可信度的重要指標[21-23],Q 代表模塊值,Q>0.3 提示聚類布局的穩定性較高;S 代表平均輪廓值,展示此次聚類的可信度,S>0.5 表示聚類是正確的,S>0.7 表示聚類具有較強的可靠性。CiteSpace 的“突現”檢測,能對突發事件進行分析,發現其中某些特定詞語使用頻率的變化,形成“突現詞”[24-25]。突現詞反映了這一階段內研究者所關注的問題呈現出一個研究領域的焦點突然激增的態勢。對關鍵詞突現的分析與解讀有助于更直觀地顯示該領域的前沿研究方向和發展趨勢[26]。本研究中文獻關鍵詞設置突現時長≥2 年,γ 為 0.5。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

共檢索得到

2.2 發文趨勢

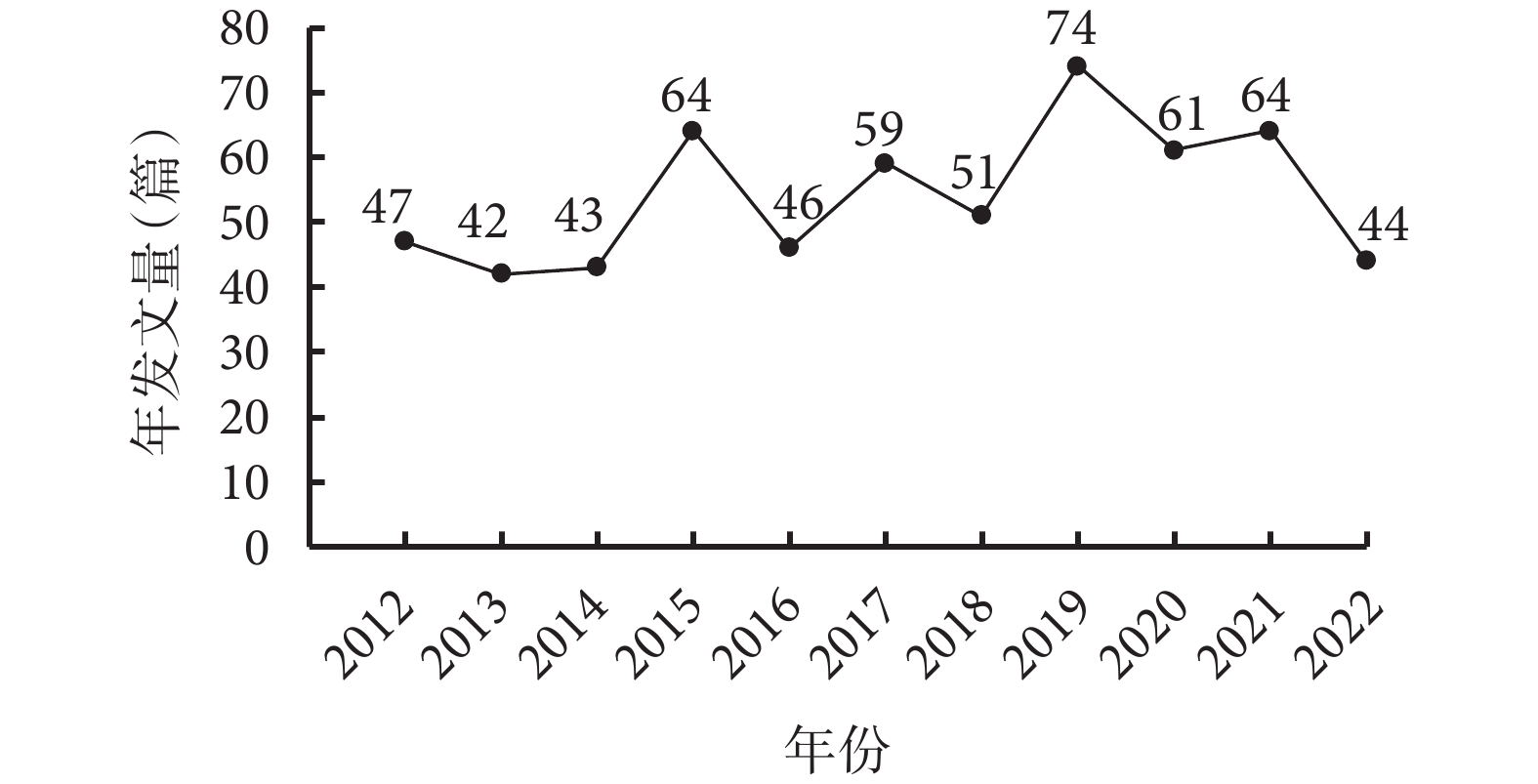

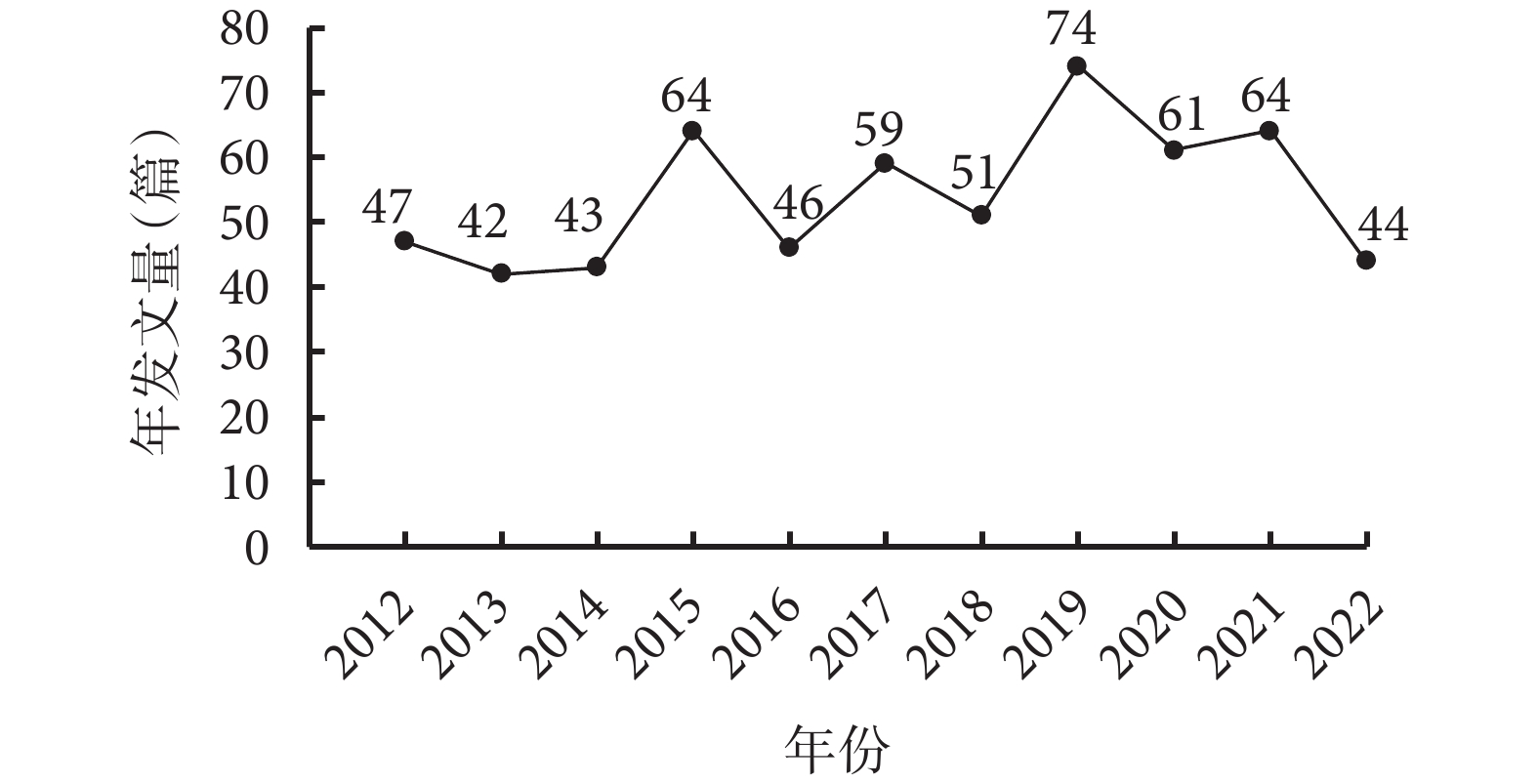

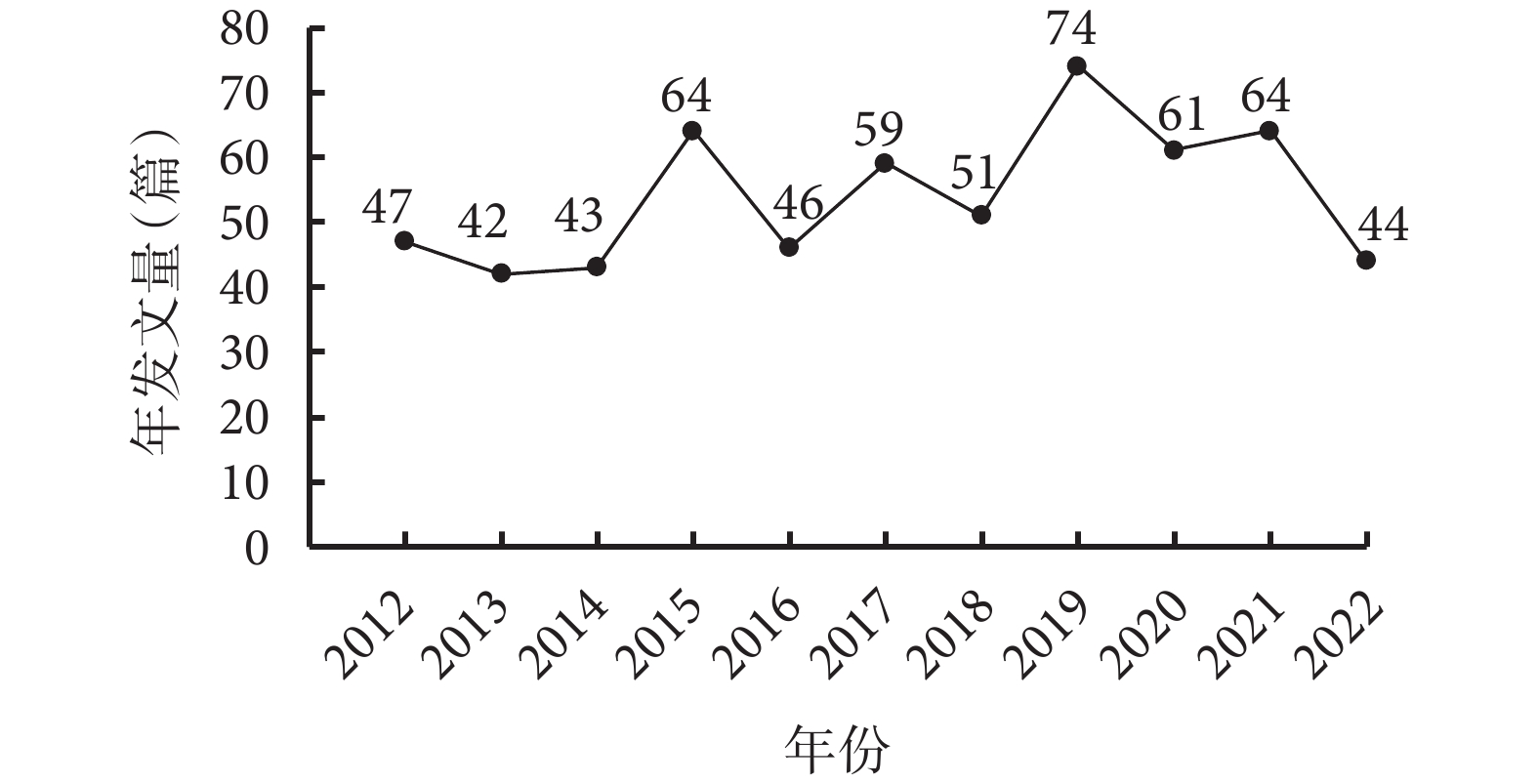

近 11 年來 GSZD 相關研究的年度發文量呈波動增長趨勢,在 2019 年達到高峰(圖1)。

圖1

桂枝芍藥知母湯年度發文量趨勢

圖1

桂枝芍藥知母湯年度發文量趨勢

2.3 文獻來源分布

595 篇文獻分別來自于 179 種期刊和 21 所高等院校及研究院。發文量≥10 篇的機構有 12 個(其中期刊有 11 個),發文量占總發文量的 27.23%,《風濕病與關節炎》發表論文最多(22 篇),見表1。根據普賴斯公式,Npmax=22,那么 Mp≈3.51。取整數 4 為最后結果,即發文量≥4 篇的期刊為該研究領域的核心期刊。經計算可知核心期刊有 39 種,占期刊總數的 21.79%。

2.4 作者分析

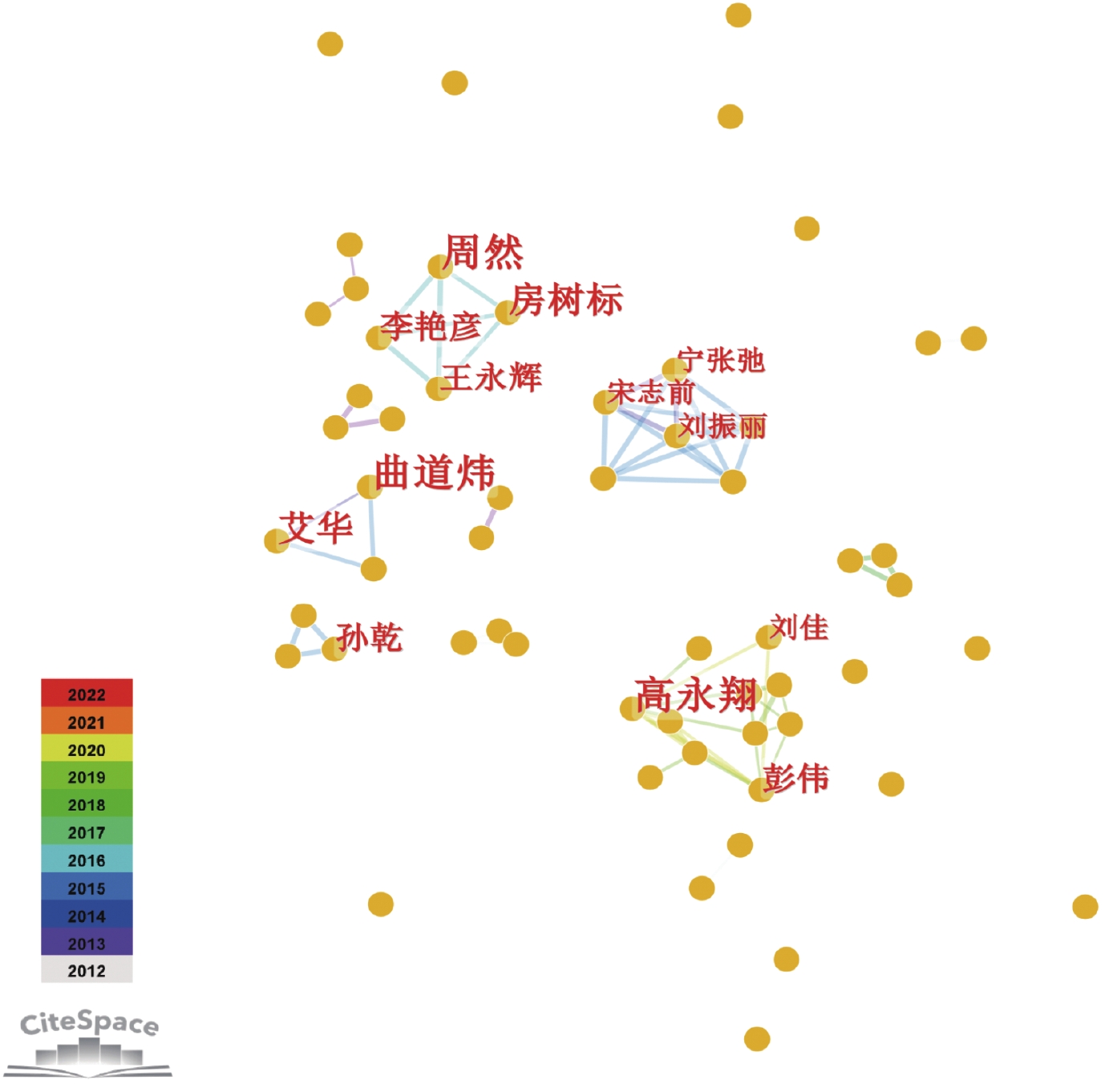

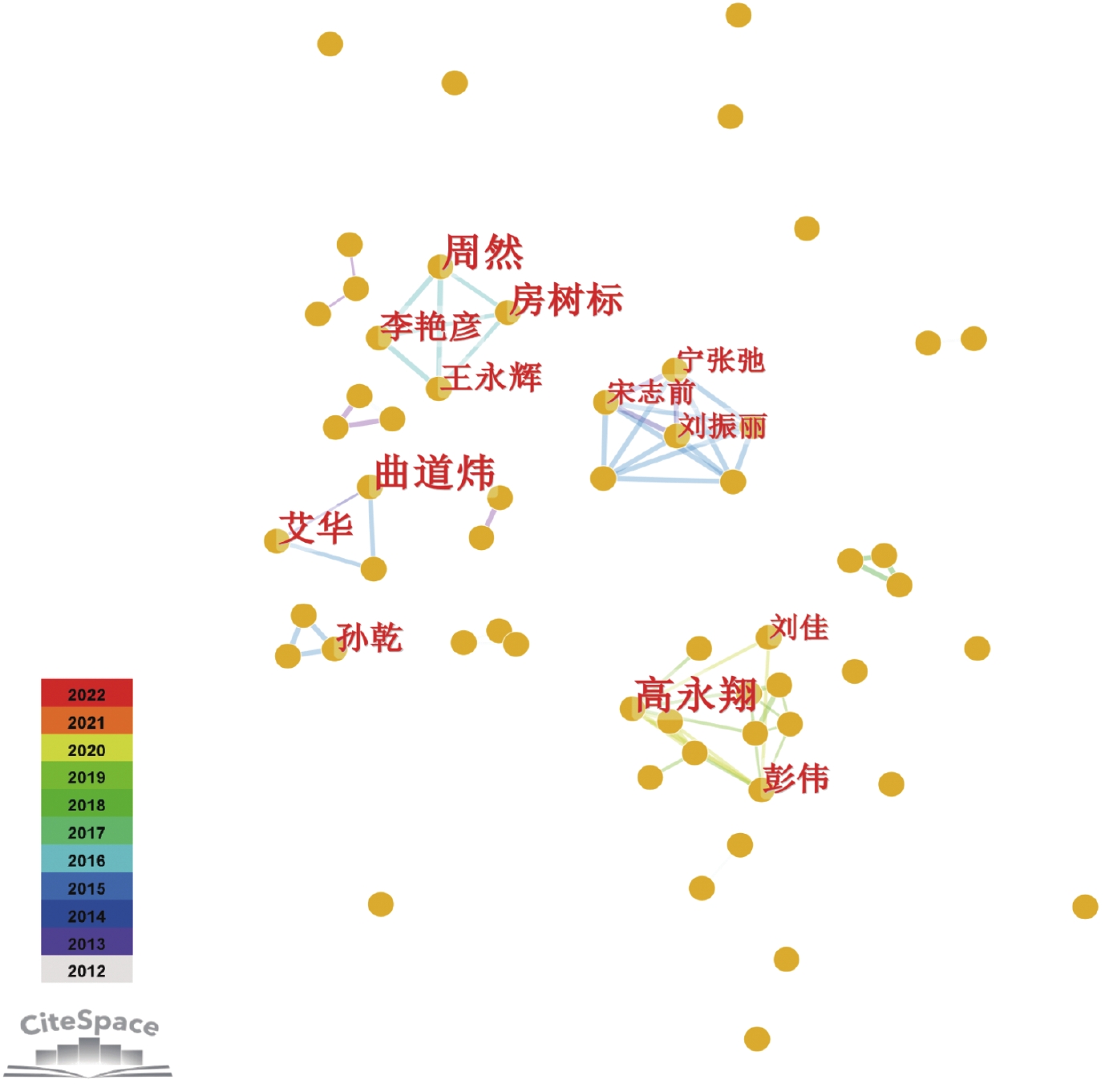

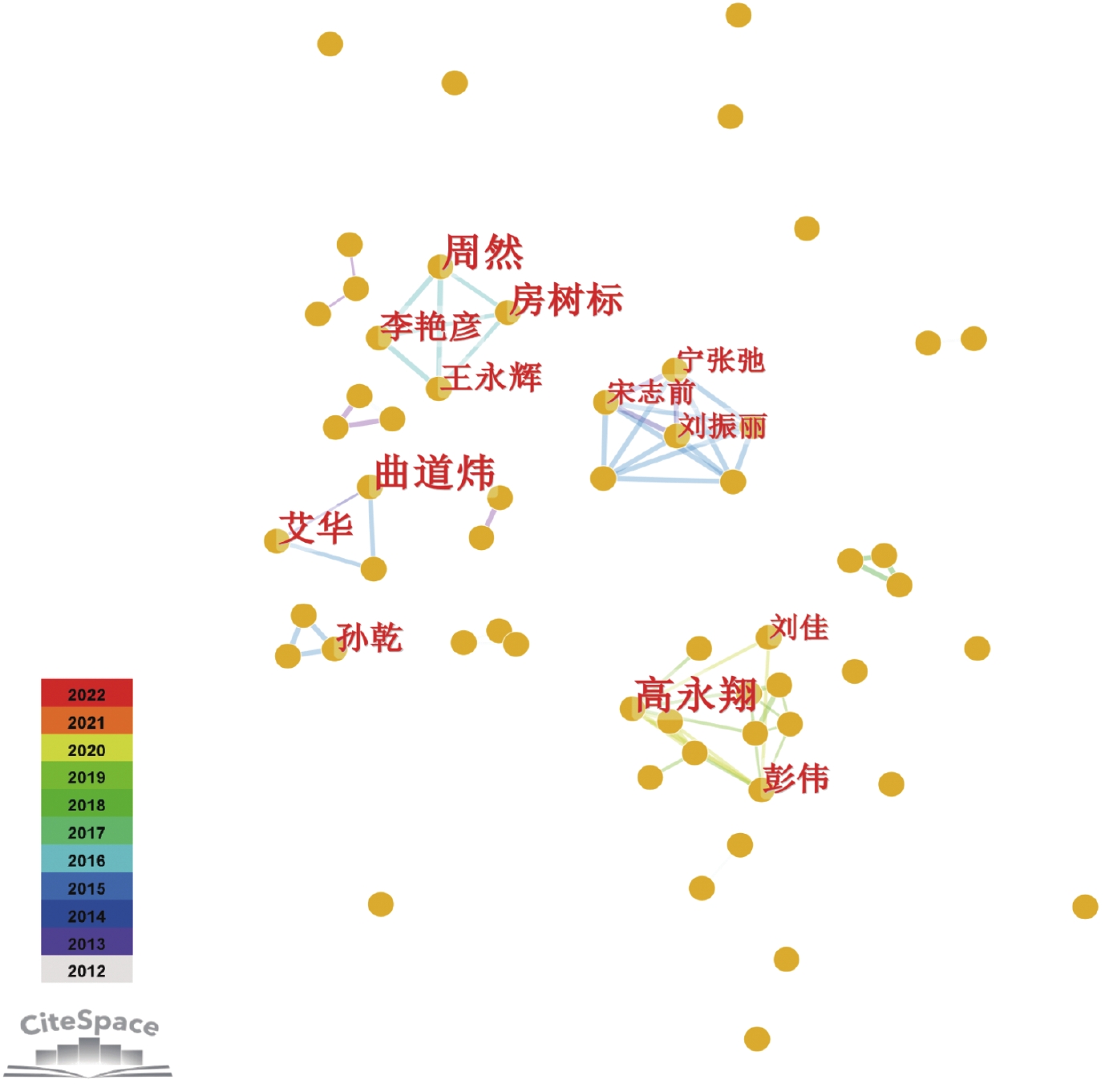

由圖2 可知,圖譜形成的節點數 N=312,連線數 E=179。近 11 年來 GSZD 研究領域已經形成了廣泛的合作團隊。主要有高永翔團隊,從分子技術和信號通路探討 GSZD 對類風濕關節炎和痛風性關節炎的作用機制及物質基準[27-40];劉振麗團隊,主要研究 GSZD 的有效成分及分子提取物[41-43];房樹標團隊,主要研究基于信號通路 GSZD 通過巨噬細胞和炎癥因子治療痛風性關節炎的作用機制[44-50]。各個團隊之間并未形成連線圖像,說明該領域各研究團隊并沒有展開過合理有效的合作,團隊之間聯系并不緊密。

圖2

文獻作者共現圖

圖2

文獻作者共現圖

節點數

2.5 關鍵詞分析

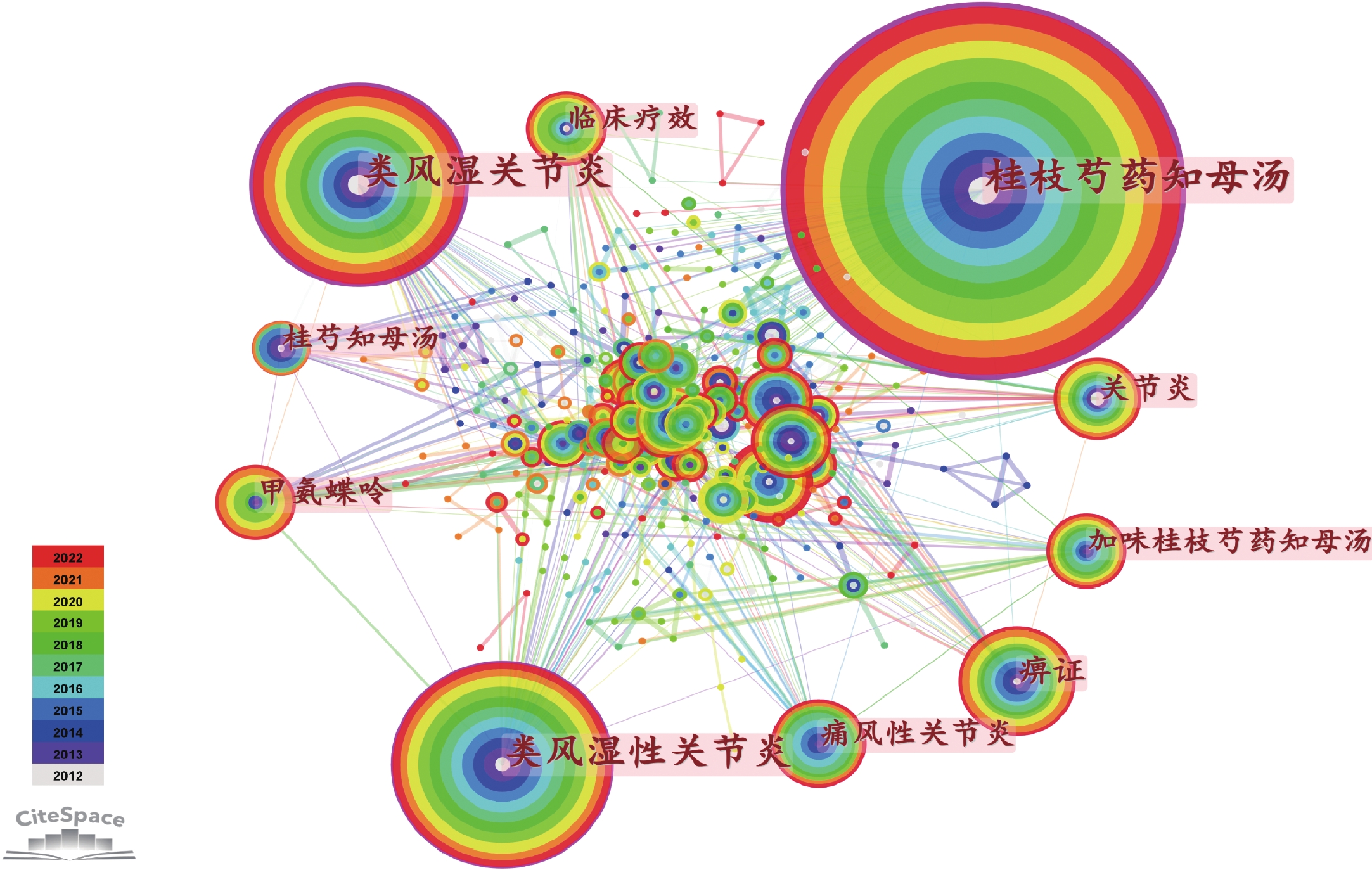

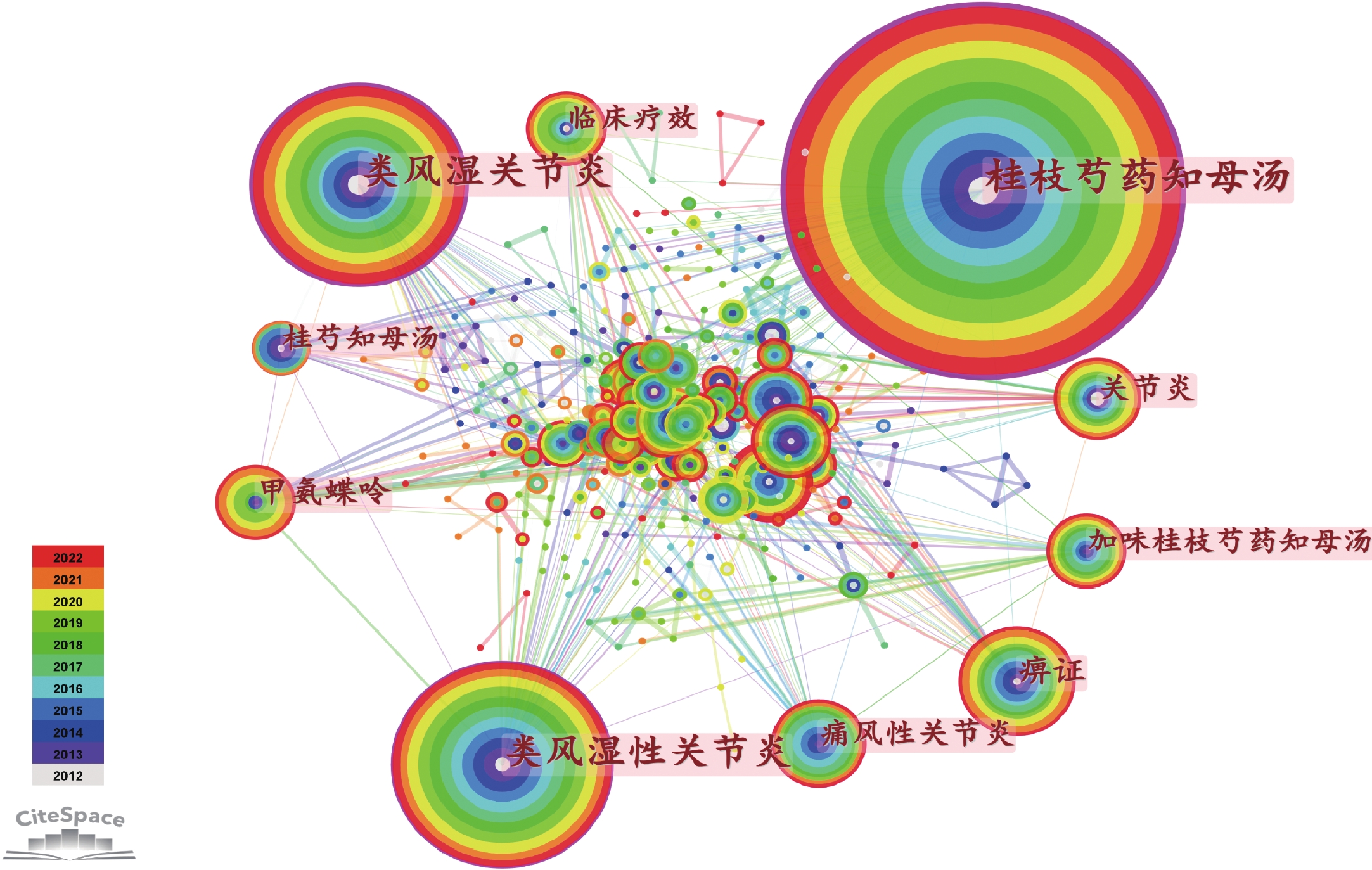

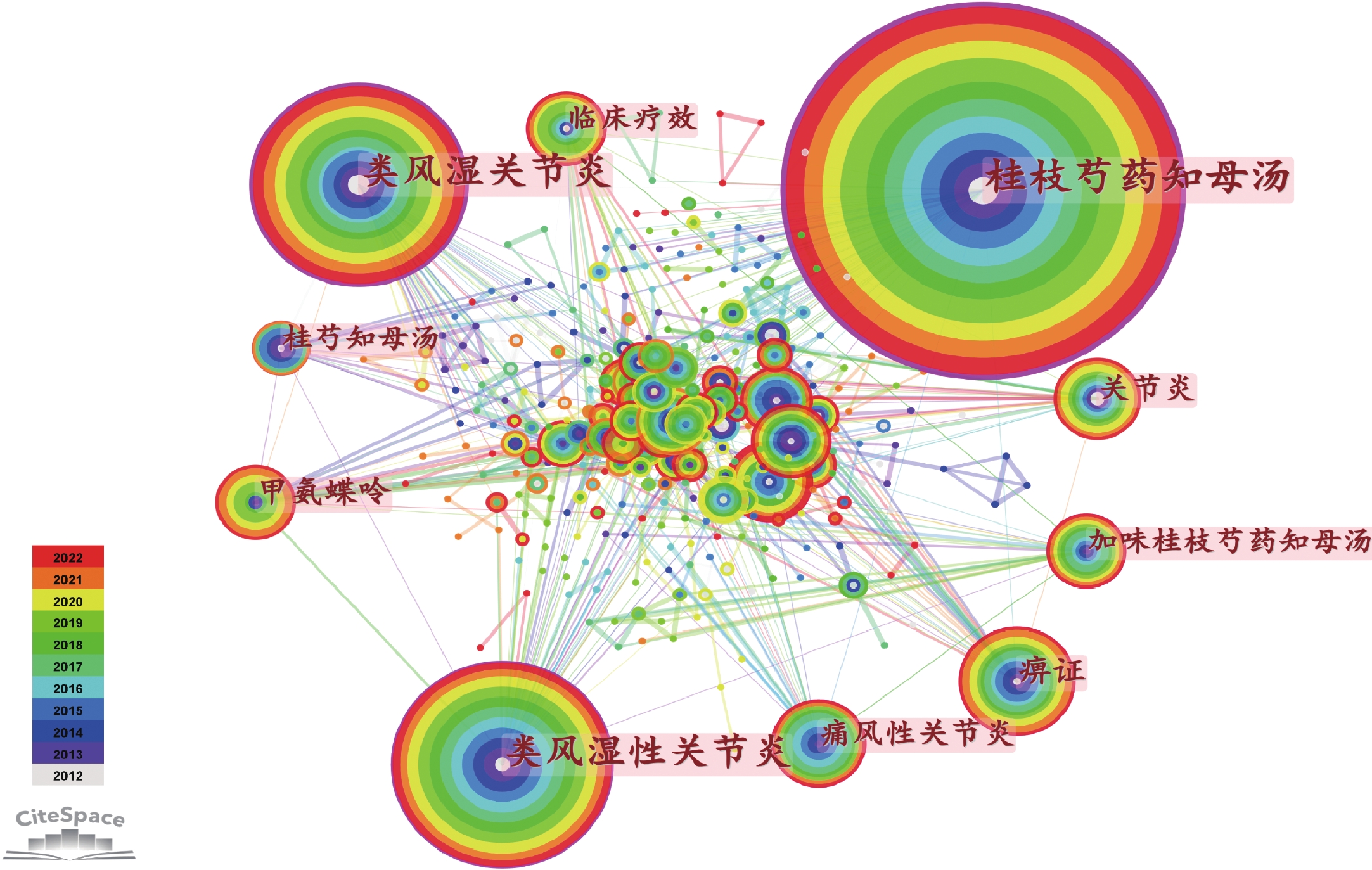

2.5.1 關鍵詞共現分析

對納入文獻的關鍵詞進行共現分析,結果見圖3。圖譜顯示節點數 N=337,連線數 E=720,網絡密度 Density=

圖3

關鍵詞共現網絡圖譜

圖3

關鍵詞共現網絡圖譜

節點數

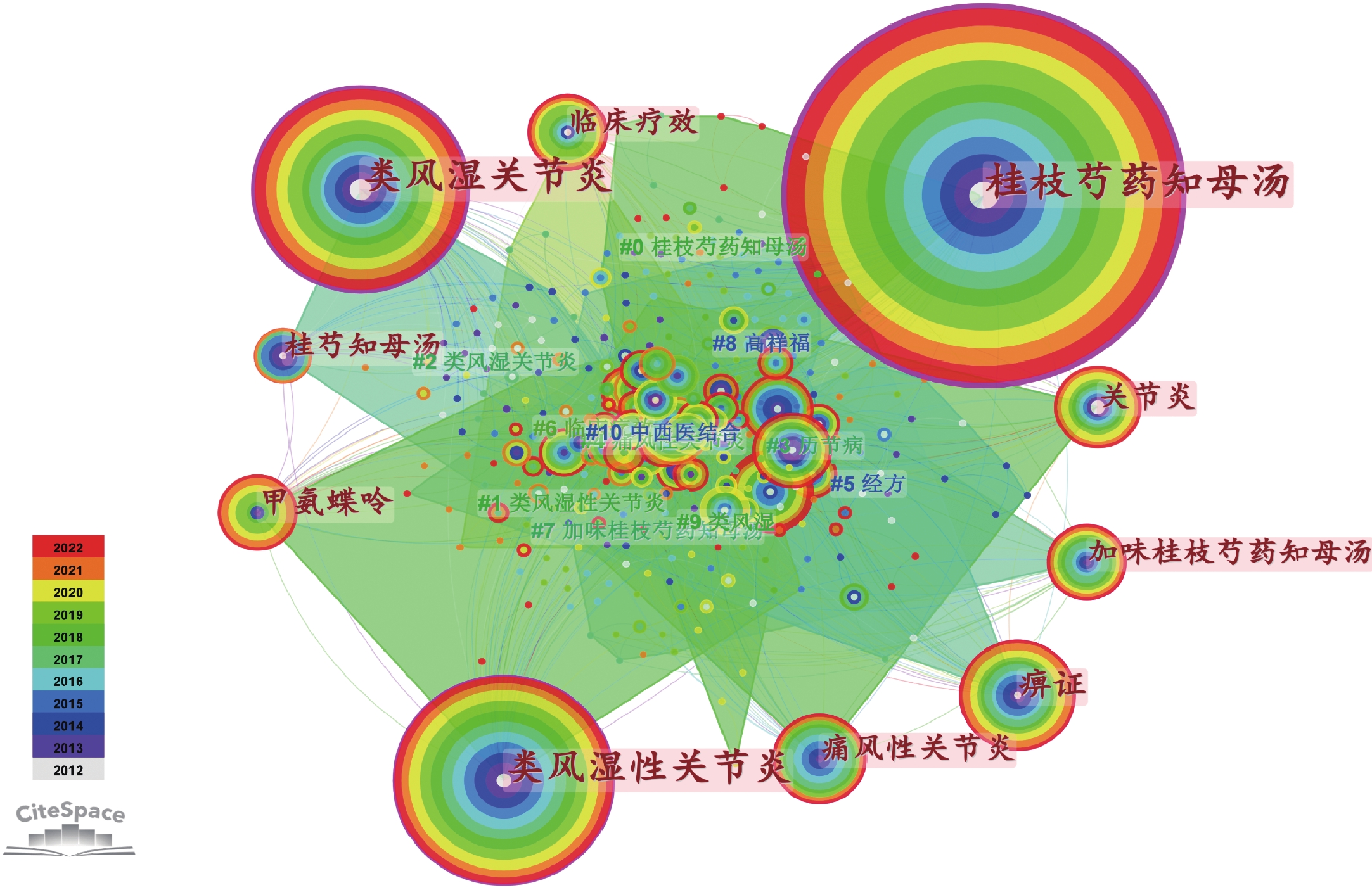

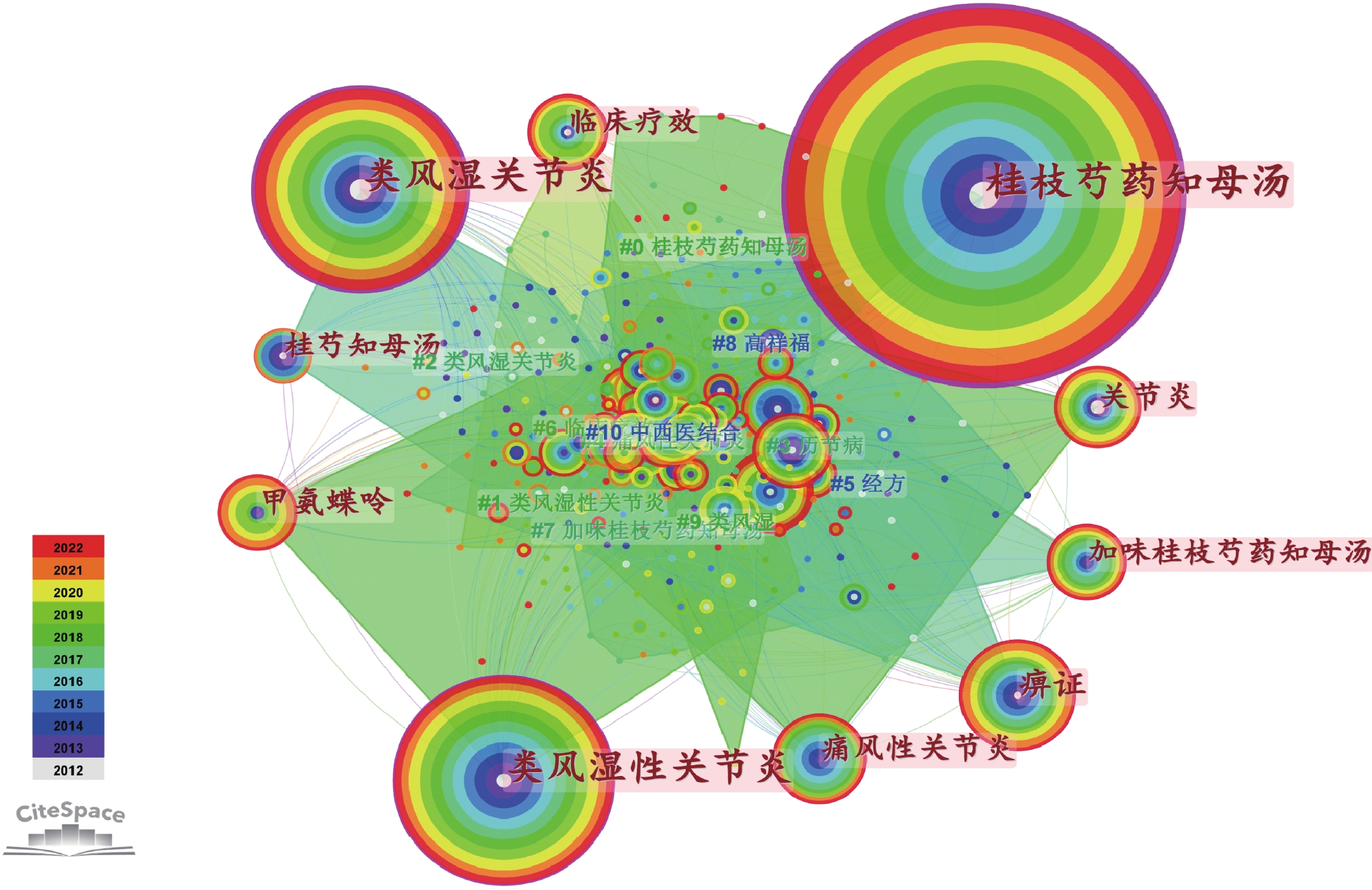

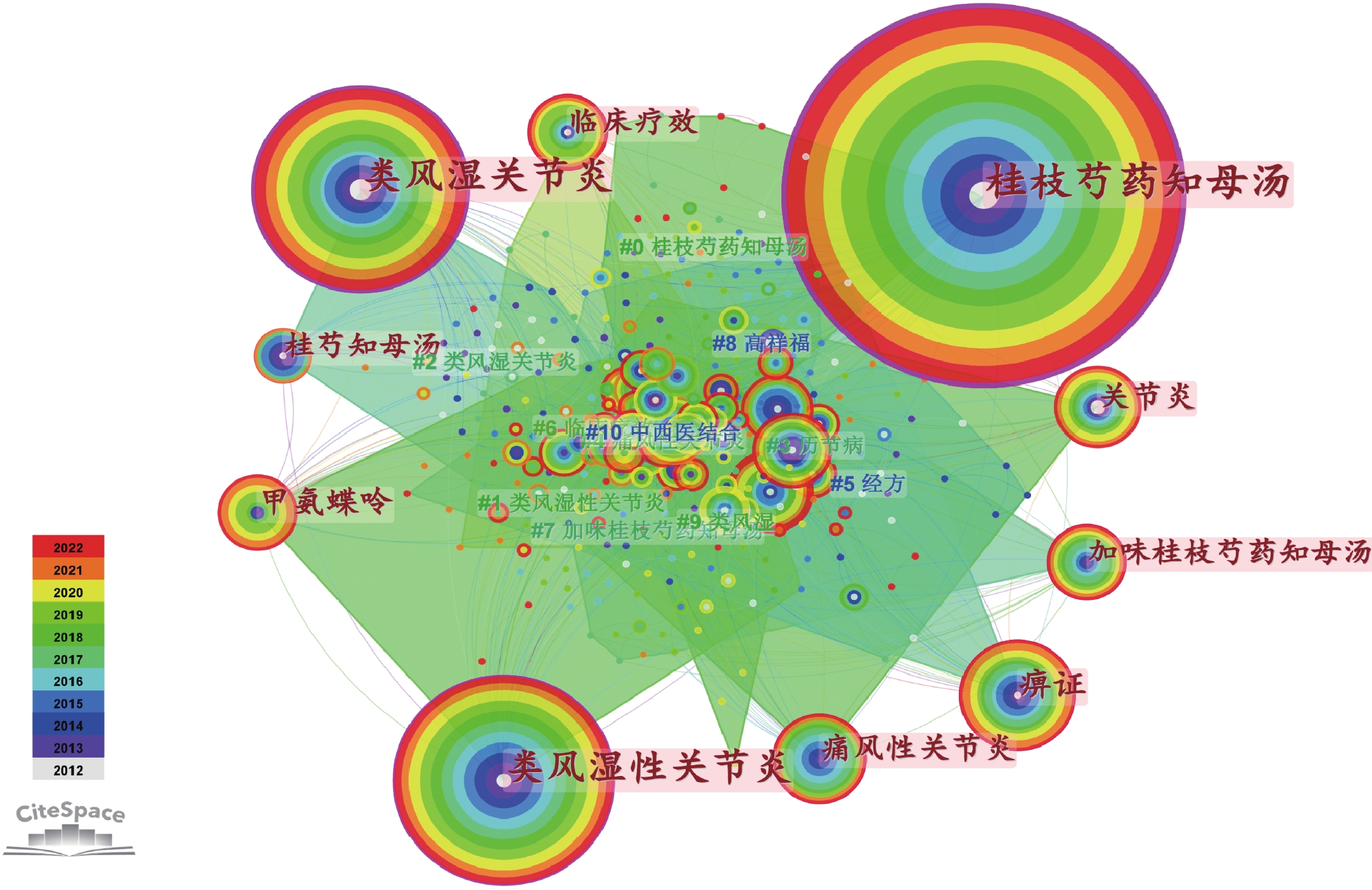

2.5.2 關鍵詞聚類分析

從圖4 可見,該研究聚類模塊性 Q=0.581>0.3,平均輪廓值 S=

圖4

關鍵詞聚類圖譜

圖4

關鍵詞聚類圖譜

聚類模塊性

2.5.3 關鍵詞突現分析

本項研究最終獲得突現詞 25 個(圖5),可見,2014 年—2019 年間,GSZD 結合針灸以及西醫治療風濕疾病、痛風、強直性脊柱炎和糖尿病周圍神經病變都曾作為熱點被研究。其次從“《金匱要略》”“張仲景”“臨床研究”“Meta 分析”等突現詞來看,運用統計手段挖掘經典古籍與古代名醫的名方診療經驗和療效也是研究中的熱點。“甲氨喋呤”“網絡藥理學”“寒熱錯雜型”“痛風”“療效”等關鍵詞至今依然被持續關注,表明 GSZD 治療痛風性關節炎是臨床上甚至循證醫學中的熱點領域,值得深入挖掘研究。

圖5

關鍵詞突現圖譜

圖5

關鍵詞突現圖譜

3 討論

3.1 發文量及文獻來源分析

從文獻發文量分析,目前國內研究者對經方 GSZD 的研究一直保持著較高的關注度,相關文獻發表量近 11 年從總體上處于波動增長的趨勢,表明了國內中醫藥的發展在逐步上升,該領域目前依然是國內研究的熱點,因此可推測在未來相關研究將會持續增長。故未來 GSZD 相關研究存在著巨大的發展潛力,應當以中西醫結合思想為指導深度開發其潛力,以使其能夠在未來更好地服務于臨床應用。

3.2 學者分析

從繪制的作者共現分析圖譜來看,一方面,經方 GSZD 的研究者之間已經形成了一定的研究團隊,其團隊研究內容也較為深入與豐富;另一方面各個團隊之間的聯系卻并不緊密,交流合作較少。進一步分析發現,目前各領域的科研團隊研究方向大都集中在經方的有效分子機制和配伍規律應用。未來該領域的研究團隊之間應當緊密合作,加強交流,共同推進 GSZD 相關研究的進展,深入發掘其作用機制,推動其更加有效地在臨床上應用。

3.3 關鍵詞趨勢分析

近年來,國內學者開始逐漸對古代經方進行大量研究,GSZD 作為名醫張仲景所著《金匱要略》中的代表方劑首當其沖,被大量進行研究探索。關鍵詞在論文中有著舉足輕重的作用,是一篇文獻中最核心的觀點和內容,代表了文獻的最主要的思想總結,其本身也是最有力的證據來源[51]。本研究結合關鍵詞共現、聚類圖譜及關鍵詞突現技術對該領域的研究進行了熱點前沿的歸納梳理。關鍵詞共現發現 GSZD 在其配伍和中醫痹證方面應用較為廣泛,其聚類分析可見 GSZD 與其他經方的配伍研究。突現研究發現經方 GSZD 在類風濕關節炎與痛風性關節炎上的治療效果及統計分析一直是臨床上和循證醫學中的研究熱點領域,值得深入挖掘。綜合可視化分析結果可知,經方 GSZD 的研究目前主要從臨床診治、經驗總結、中藥配伍及分子理論等多方面進行挖掘探討。

3.4 本研究的局限性

此次研究存在一些不足之處:① 本研究未納入國外文獻,得到的結果存在偏差,也許會造成最終分析的片面和疏漏;② 檢索策略的局限,可能導致樣本收集不全;③ 未對納入研究的文獻進行質量評價。因此后續還需進行更加嚴格的審查評價分析。

綜上所述,本研究借助 CiteSpace 6.1.R3 可視化軟件對國內 4 個數據庫中近 11 年收錄發表的經方 GSZD 相關研究進行了知識圖譜分析。結果顯示,GSZD 相關研究一直是國內研究者所關注的熱點,臨床上其可以用于多種疾病的防治。國內形成了較多的研究者團隊,但團隊之間聯系較少,缺乏真正的合作交流。代謝組學、免疫學、分子生物學、新藥制劑提取以及網絡藥理學等是近幾年該領域的發展趨勢,目前仍處于剛起步階段,未被完全開發,其機制尚不完善,存在較大的提升空間,值得進一步探索、挖掘、研究。我們認為,針對經方 GSZD 的研究應著力推動其基礎理論研究,深入挖掘歷代醫家和當世名醫的診療思想和經驗,傳承與創新;同時要充分借助于中醫藥多靶點、多因素綜合治療的優勢,運用現代科學手段,進一步闡釋 GSZD 治療疾病的作用機制,加快新藥研制;也可利用更多高質量的臨床試驗等方法對其臨床療效作出更準確有效的評價,推進其研究向更深層次發展。

作者貢獻:楊雙慶、劉亞偉負責論文的構思、設計和寫作;張蘇丹、王妍琦負責論文的數據分析;李錦錦、李玉潔、冼錦忠負責資料的收集和論文的修改和校對;孟慶良、馬俊福負責論文整體內容的指導和監督。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

桂枝芍藥知母湯(Guizhi Shaoyao Zhimu decoction, GSZD)原方出自《金匱要略·中風歷節病脈證并治第五》,其條文為“諸肢節疼痛,身體尪羸,腳腫如脫,頭眩短氣,溫溫欲吐,桂枝芍藥知母湯主之”[1]。后世多依據此方進行加減化裁來治療風濕痹證,可以說 GSZD 是治療風濕雜病的代表方劑。GSZD 是國內首批公布的 100 首經典名方之一[2-3],由桂枝 12 g、芍藥 9 g、甘草 6 g、麻黃 6 g、生姜 15 g、白術 15 g、知母 12 g、防風 12 g、附子(炮)9 g 組成,具有溫經散寒、祛濕通絡、滋陰清熱的作用。近年來,GSZD 研究蓬勃發展,其相關文獻研究的數量也隨之增多。研究顯示,凡機體內環境紊亂之證,均可以桂枝湯或桂枝湯類方化裁治療[4-7]。桂枝單藥、桂枝湯及類方均能一定程度抑制或滅殺體內外、呼吸系統、消化系統及體表的細菌而治療疾病,但對于該經方的具體應用和發展規律尚缺少相關的文獻研究。目前,文獻計量學分析已被廣泛應用于研究方劑的應用情況和證治規律[8]。Citespace 軟件自出現以來因為其具有高度穩定性、可讀性和豐富性,已成為醫學文獻信息分析的重要工具[9-10],是文獻計量分析研究中常用的軟件之一。Citespace 軟件是美國德雷塞爾大學陳超美教授基于庫恩的“科學革命”結構理論和“文獻共被引”等相關理論,結合 JAVA 環境開發的“科學計量學知識圖譜”工具,能辨識趨勢、展示研究領域最新動態[11-12],是一款科學文獻計量自動化軟件。為了更好地呈現 GSZD 的相關研究熱點、領域前沿、發展趨勢,梳理該領域的發展歷程,本研究運用 CiteSpace 軟件對 GSZD 相關文獻進行文獻計量學分析和研究,為其臨床應用和后續研究提供更多的支持和依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

近 11 年公開發表的有關 GSZD 的研究文獻,文獻級別不作限制。

1.1.2 排除標準

① 重復發表的文獻;② 基本信息不全的文獻;③ 無法獲得全文的文獻;④ 會議摘要、專家共識或病例報告等;⑤ 科研專利或科技成果、新聞報道、資訊等;⑥ 非中文文獻。

1.2 文獻檢索

以“桂枝芍藥知母湯”和“桂芍知母湯”為檢索詞,檢索中國知網中國學術期刊網絡出版總庫、萬方數據庫、萬方醫學網和維普中文期刊服務平臺 4 個數據庫中公開發表的近 11 年有關 GSZD 的研究文獻。基于 4 個數據庫進行主題檢索,檢索時間限定為 2012 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 8 日,文獻來源為中文,文獻級別不作篩選。

1.3 研究方法

1.3.1 數據轉化

將檢出文獻輸出到 NoteExpress 3.7.0.9296 軟件中,使用軟件自帶查重功能完成剔重后通過閱讀標題和摘要根據納入與排除標準進行篩查,將納入的文獻以“Refwork”格式導出,并重命名為“download***.txt”保存,最后通過 CiteSpace 6.1.R3 軟件將“txt”數據通過軟件自帶的文件格式轉換器轉化為軟件可識別的數據格式“download***_converted.txt”后構建知識圖譜,進行可視化處理。

1.3.2 參數設置

具體設置如下:數據來源(Data Source)選擇“CNKI”作為數據提供庫;時間切片(Time Slicing)范圍設定為 2012 年 1 月—2022 年 12 月;單個時間切片(Years Per Slice)選擇 1 年;主題詞來源(Term Source):標題(Title)、摘要(Abstract)、作者關鍵詞[Author Keywords(DE)]與關鍵詞聚類[Keywords Plus(ID)];選擇標準(Selection criteria):g-index(k=25),Top N=50;剪切方式(Pruning)選擇 Pathfinder 和 Pruning sliced networks,節點類型(Node Type)選擇關鍵詞(Keyword)、作者(Author)為可視化對象。其余設置予以系統默認。

1.3.3 數據可視化分析

將 CiteSpace 6.1.R3 軟件相關參數設定完成后通過計算機對納入文獻進行發文趨勢、學科分布、作者合作以及關鍵詞共現、聚類、突現情況分析,繪制相對應知識圖譜。

使用 Excel 軟件繪制年度論文發表數量的趨勢圖并統計文獻來源的分布情況。年度論文發表數量的變化反映了學術的發展速度和規律,是衡量學科學術水準的重要標志[13]。通過普賴斯公式 (Npmax 為期刊最大發文量,Mp 為核心期刊最小發文量)來計算納入文獻來源期刊中的核心期刊數量[14-17]。

(Npmax 為期刊最大發文量,Mp 為核心期刊最小發文量)來計算納入文獻來源期刊中的核心期刊數量[14-17]。

運用 CiteSpace 6.1.R3 對納入文獻的研究作者情況進行可視化分析時,圖譜中節點代表作者,連線代表作者之間存在合作關系,節點大小展示了作者在該領域的發文量。

對納入文獻的關鍵詞分析時,每個節點代表一個關鍵詞,節點越大,代表關鍵詞出現的頻率越高,表明此關鍵詞是該研究領域的熱點內容;節點間連線的顏色和粗細代表關聯的年代和關聯程度[18]。同時關鍵詞共現會形成關鍵詞中心性,數值為 0~1。中心性是衡量節點重要程度的標志,數值越大節點越重要。通常把中心度>0.1 的節點視為有意義[19]。關鍵詞聚類利用對數似然比算法對節點進行分類聚集,反映了各集群中關鍵詞相關聯的程度,聚類的編號越小表示其規模越大[20]。聚類圖譜中 Q 和 S 值是評判圖譜可信度的重要指標[21-23],Q 代表模塊值,Q>0.3 提示聚類布局的穩定性較高;S 代表平均輪廓值,展示此次聚類的可信度,S>0.5 表示聚類是正確的,S>0.7 表示聚類具有較強的可靠性。CiteSpace 的“突現”檢測,能對突發事件進行分析,發現其中某些特定詞語使用頻率的變化,形成“突現詞”[24-25]。突現詞反映了這一階段內研究者所關注的問題呈現出一個研究領域的焦點突然激增的態勢。對關鍵詞突現的分析與解讀有助于更直觀地顯示該領域的前沿研究方向和發展趨勢[26]。本研究中文獻關鍵詞設置突現時長≥2 年,γ 為 0.5。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

共檢索得到

2.2 發文趨勢

近 11 年來 GSZD 相關研究的年度發文量呈波動增長趨勢,在 2019 年達到高峰(圖1)。

圖1

桂枝芍藥知母湯年度發文量趨勢

圖1

桂枝芍藥知母湯年度發文量趨勢

2.3 文獻來源分布

595 篇文獻分別來自于 179 種期刊和 21 所高等院校及研究院。發文量≥10 篇的機構有 12 個(其中期刊有 11 個),發文量占總發文量的 27.23%,《風濕病與關節炎》發表論文最多(22 篇),見表1。根據普賴斯公式,Npmax=22,那么 Mp≈3.51。取整數 4 為最后結果,即發文量≥4 篇的期刊為該研究領域的核心期刊。經計算可知核心期刊有 39 種,占期刊總數的 21.79%。

2.4 作者分析

由圖2 可知,圖譜形成的節點數 N=312,連線數 E=179。近 11 年來 GSZD 研究領域已經形成了廣泛的合作團隊。主要有高永翔團隊,從分子技術和信號通路探討 GSZD 對類風濕關節炎和痛風性關節炎的作用機制及物質基準[27-40];劉振麗團隊,主要研究 GSZD 的有效成分及分子提取物[41-43];房樹標團隊,主要研究基于信號通路 GSZD 通過巨噬細胞和炎癥因子治療痛風性關節炎的作用機制[44-50]。各個團隊之間并未形成連線圖像,說明該領域各研究團隊并沒有展開過合理有效的合作,團隊之間聯系并不緊密。

圖2

文獻作者共現圖

圖2

文獻作者共現圖

節點數

2.5 關鍵詞分析

2.5.1 關鍵詞共現分析

對納入文獻的關鍵詞進行共現分析,結果見圖3。圖譜顯示節點數 N=337,連線數 E=720,網絡密度 Density=

圖3

關鍵詞共現網絡圖譜

圖3

關鍵詞共現網絡圖譜

節點數

2.5.2 關鍵詞聚類分析

從圖4 可見,該研究聚類模塊性 Q=0.581>0.3,平均輪廓值 S=

圖4

關鍵詞聚類圖譜

圖4

關鍵詞聚類圖譜

聚類模塊性

2.5.3 關鍵詞突現分析

本項研究最終獲得突現詞 25 個(圖5),可見,2014 年—2019 年間,GSZD 結合針灸以及西醫治療風濕疾病、痛風、強直性脊柱炎和糖尿病周圍神經病變都曾作為熱點被研究。其次從“《金匱要略》”“張仲景”“臨床研究”“Meta 分析”等突現詞來看,運用統計手段挖掘經典古籍與古代名醫的名方診療經驗和療效也是研究中的熱點。“甲氨喋呤”“網絡藥理學”“寒熱錯雜型”“痛風”“療效”等關鍵詞至今依然被持續關注,表明 GSZD 治療痛風性關節炎是臨床上甚至循證醫學中的熱點領域,值得深入挖掘研究。

圖5

關鍵詞突現圖譜

圖5

關鍵詞突現圖譜

3 討論

3.1 發文量及文獻來源分析

從文獻發文量分析,目前國內研究者對經方 GSZD 的研究一直保持著較高的關注度,相關文獻發表量近 11 年從總體上處于波動增長的趨勢,表明了國內中醫藥的發展在逐步上升,該領域目前依然是國內研究的熱點,因此可推測在未來相關研究將會持續增長。故未來 GSZD 相關研究存在著巨大的發展潛力,應當以中西醫結合思想為指導深度開發其潛力,以使其能夠在未來更好地服務于臨床應用。

3.2 學者分析

從繪制的作者共現分析圖譜來看,一方面,經方 GSZD 的研究者之間已經形成了一定的研究團隊,其團隊研究內容也較為深入與豐富;另一方面各個團隊之間的聯系卻并不緊密,交流合作較少。進一步分析發現,目前各領域的科研團隊研究方向大都集中在經方的有效分子機制和配伍規律應用。未來該領域的研究團隊之間應當緊密合作,加強交流,共同推進 GSZD 相關研究的進展,深入發掘其作用機制,推動其更加有效地在臨床上應用。

3.3 關鍵詞趨勢分析

近年來,國內學者開始逐漸對古代經方進行大量研究,GSZD 作為名醫張仲景所著《金匱要略》中的代表方劑首當其沖,被大量進行研究探索。關鍵詞在論文中有著舉足輕重的作用,是一篇文獻中最核心的觀點和內容,代表了文獻的最主要的思想總結,其本身也是最有力的證據來源[51]。本研究結合關鍵詞共現、聚類圖譜及關鍵詞突現技術對該領域的研究進行了熱點前沿的歸納梳理。關鍵詞共現發現 GSZD 在其配伍和中醫痹證方面應用較為廣泛,其聚類分析可見 GSZD 與其他經方的配伍研究。突現研究發現經方 GSZD 在類風濕關節炎與痛風性關節炎上的治療效果及統計分析一直是臨床上和循證醫學中的研究熱點領域,值得深入挖掘。綜合可視化分析結果可知,經方 GSZD 的研究目前主要從臨床診治、經驗總結、中藥配伍及分子理論等多方面進行挖掘探討。

3.4 本研究的局限性

此次研究存在一些不足之處:① 本研究未納入國外文獻,得到的結果存在偏差,也許會造成最終分析的片面和疏漏;② 檢索策略的局限,可能導致樣本收集不全;③ 未對納入研究的文獻進行質量評價。因此后續還需進行更加嚴格的審查評價分析。

綜上所述,本研究借助 CiteSpace 6.1.R3 可視化軟件對國內 4 個數據庫中近 11 年收錄發表的經方 GSZD 相關研究進行了知識圖譜分析。結果顯示,GSZD 相關研究一直是國內研究者所關注的熱點,臨床上其可以用于多種疾病的防治。國內形成了較多的研究者團隊,但團隊之間聯系較少,缺乏真正的合作交流。代謝組學、免疫學、分子生物學、新藥制劑提取以及網絡藥理學等是近幾年該領域的發展趨勢,目前仍處于剛起步階段,未被完全開發,其機制尚不完善,存在較大的提升空間,值得進一步探索、挖掘、研究。我們認為,針對經方 GSZD 的研究應著力推動其基礎理論研究,深入挖掘歷代醫家和當世名醫的診療思想和經驗,傳承與創新;同時要充分借助于中醫藥多靶點、多因素綜合治療的優勢,運用現代科學手段,進一步闡釋 GSZD 治療疾病的作用機制,加快新藥研制;也可利用更多高質量的臨床試驗等方法對其臨床療效作出更準確有效的評價,推進其研究向更深層次發展。

作者貢獻:楊雙慶、劉亞偉負責論文的構思、設計和寫作;張蘇丹、王妍琦負責論文的數據分析;李錦錦、李玉潔、冼錦忠負責資料的收集和論文的修改和校對;孟慶良、馬俊福負責論文整體內容的指導和監督。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。