引用本文: 林敬, 陳洪, 李潔. 可逆性腦血管收縮綜合征合并椎動脈夾層及夾層動脈瘤一例. 華西醫學, 2024, 39(11): 1833-1836. doi: 10.7507/1002-0179.202404001 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

病例介紹 患者,女,44 歲,教師,漢族,右利手。因“發作性頭痛 10+d”于 2023 年 2 月入德陽市人民醫院(以下簡稱“我院”)神經內科。現病史:入院前 10+d,患者于夜間睡覺時突發頭頂部雷擊樣疼痛,自覺頭痛欲裂,伴頸項部放射痛,既往無類似頭痛,持續約 30 min 后緩解,緩解后仍有頭部脹痛,活動后頭痛易加重。嚴重時伴有惡心,無嘔吐、頭暈、視力下降、言語不清、肢體無力、肢體麻木、意識喪失、畏寒發熱等癥狀,上述頭痛發作約 1~2 次/d。患者于當地醫院急診就診,完善頭部 CT 未見異常,予以布洛芬治療后癥狀無緩解,遂于我院門診就診,門診以“頭痛待診"收入我科。患者自患病以來,進食可,精神、睡眠不佳,大小便如常,體重無明顯變化。既往史:病前感冒病史,頭痛發作時感冒基本好轉,余留偶發咳嗽;1 年來出現發作性口唇麻木、氣緊、雙下肢麻木酸脹數次,每次發作持續 1~2 min,于外院診斷為“焦慮”,予以改善睡眠、抗焦慮等治療;5+年前痔瘡手術史;否認高血壓病、糖尿病、心臟病等病史。個人史、家族史無特殊。

體格檢查(查體):體溫 36.5℃,脈搏 79 次/min,呼吸 19 次/min,血壓 121/86 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),心音有力,心律齊,各瓣膜聽診未聞及雜音,雙肺叩診音清,未聞及干濕啰音,腹部平軟,無壓痛、反跳痛,肝脾未捫及腫大,肝腎區無叩痛,移動性濁音陰性,腸鳴正常。專科查體:神志清楚,高級神經功能查體未見異常,雙瞳等大形圓,直徑 3 mm,光反射靈敏,眼球各方向活動自如,無眼震。無構音障礙,無面舌癱,咽反射對稱引出,飲水無嗆咳。四肢無肌萎縮及不自主運動,四肢肌力 5 級,四肢肌張力正常,四肢腱反射對稱無亢進及減弱,雙側病理征陰性,共濟失調查體無異常。深淺感覺查體正常,腦膜刺激征陰性。

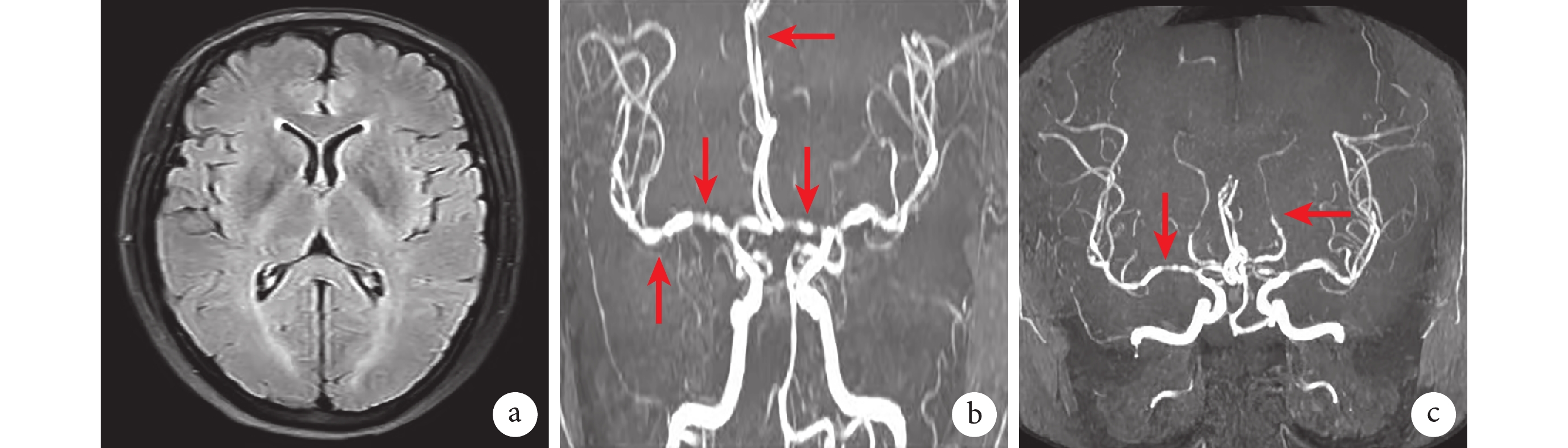

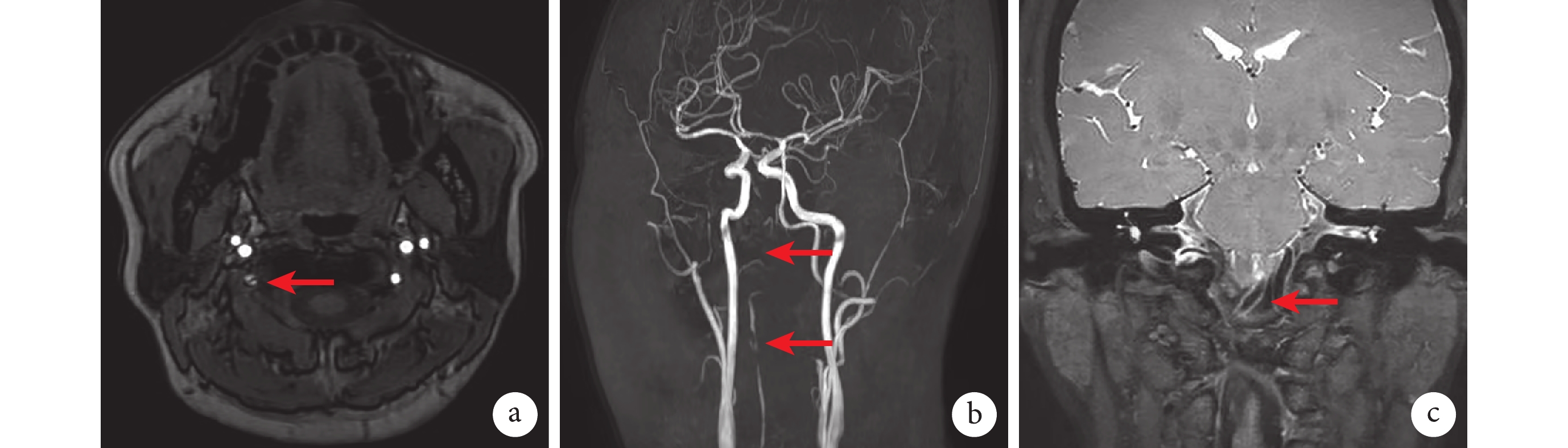

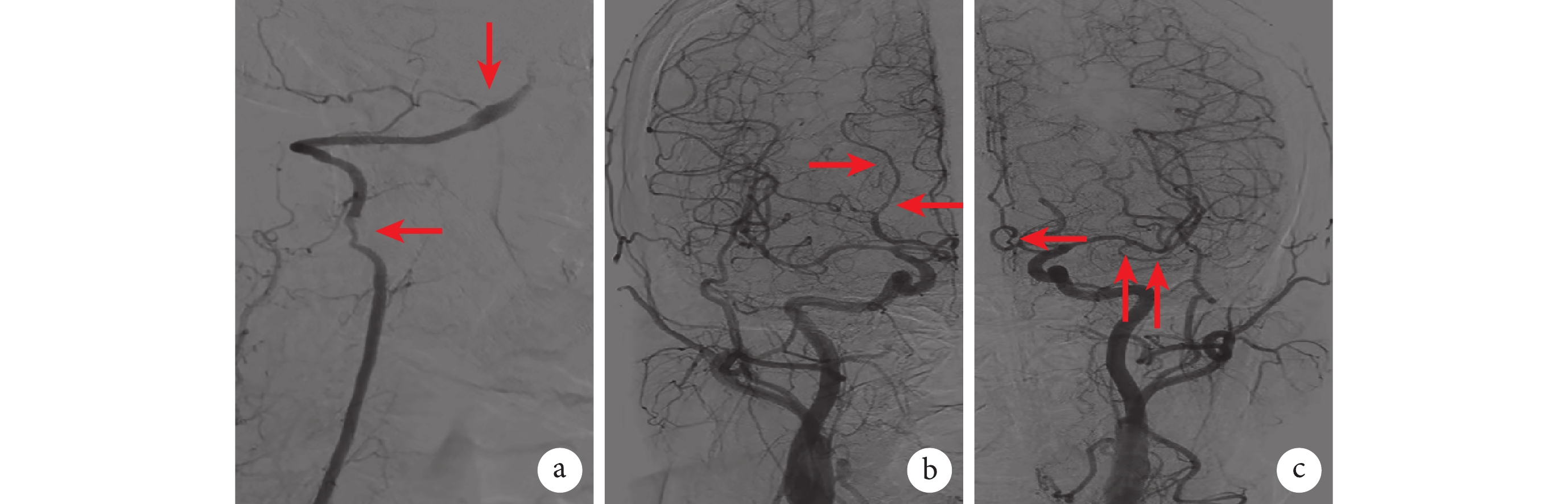

入院后診療經過:入院后完善相關輔助檢查,感染性疾病篩查:乙肝表面抗原>250.00 U/mL(正常參考值范圍 0~0.05 U/mL)、乙肝 e 抗原>250.00 U/mL(正常參考值范圍 0~0.1 U/mL)、乙肝核心抗體>25.00 U/mL(正常參考值范圍 0~0.35 U/mL),乙肝病毒 DNA 定量檢測為 2.10×107 U/mL(正常參考值范圍<1.0×102 U/mL),紅細胞沉降率、血常規、肝腎功、電解質、心肌損傷標志物、甲胎蛋白、甲功、超敏 C 反應蛋白、凝血圖7 項、糞便常規、尿干化學分析未見異常。心電圖:竇性心律,正常心電圖。腹部彩色多普勒超聲(彩超)+肝纖維化檢查:肝囊腫,膽囊、胰腺、脾臟、雙腎未見明顯異常,肝臟彈性值 5.2 kPa(正常值<7 kPa)。心臟彩超:未見異常。經顱多普勒超聲(transcranial doppler, TCD):左側大腦前動脈、左側大腦中動脈、左側頸內動脈終末段血流速度明顯增加,提示多發顱內動脈狹窄。入院第 2 天頭部 MRI+磁共振血管成像(magnetic resonance angiography, MRA)結果示顱腦平掃未見明顯異常,雙側大腦中動脈 M1-M2 段、左側大腦前動脈 A1 段及 A3 段局部管腔變窄,呈串珠樣改變(圖1)。綜合上述病史、體征及檢查結果,初步診斷考慮可逆性腦血管收縮綜合征(reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS)可能性大,患者合并睡眠障礙及乙型病毒性肝炎,治療上暫予以口服尼莫地平片( 20 mg、3 次/d)、布洛芬緩釋膠囊 (0.3 g、2 次/d)、替卡韋分散片( 0.5 mg、1 次/d)、阿普唑侖片( 0.4 mg、1 次/睡前)治療。進一步完善免疫全套、類風濕因子、血管炎 4 項、核磁高分辨率血管壁成像以鑒別中樞神經系統血管炎,完善腦血管造影鑒別頸部動脈夾層(cervical artery dissection, CeAD)等血管性疾患所致頭痛。以上檢測結果示抗環瓜氨酸抗體、免疫自身抗體、類風濕因子、血管炎未見異常;入院第 4 天核磁高分辨率血管壁成像示右側椎動脈 V3 段局限性夾層、右側椎動脈 V4 段及基底動脈下段管壁輕度增厚并強化(圖2);入院第 5 天全腦血管造影示雙側大腦前、中動脈局部管腔多發輕度狹窄,右側椎動脈夾層伴夾層動脈瘤形成(圖3),故進一步排除中樞神經系統血管炎。最終診斷:RCVS合并椎動脈夾層及夾層動脈瘤,加用口服阿司匹林腸溶片( 0.1 g、1 次/d),硫酸氫氯吡格雷片( 75 mg、1 次/d),雷貝拉唑腸溶片 (10 mg、1 次/d )治療。經治療,患者住院期間未再發作頭痛,于入院后第 7 天好轉出院,出院后繼續雙聯抗血小板聚集治療 3 個月。出院 4 個月后復查全腦血管造影示右側椎動脈 V4 段夾層動脈瘤改變同前,余腦動脈未見明顯異常(圖4)。

圖1

入院第 2 天患者頭部 MRI+MRA 像

圖1

入院第 2 天患者頭部 MRI+MRA 像

a. MRI 平掃未見明顯異常;b. 雙側大腦中動脈 M1-M2 段(紅箭)、左側大腦前動脈 A1 段、A3 段局部管腔狹窄,呈串珠樣改變;c. 右側大腦中動脈 M1 段、左側大腦后動脈 P2 段局部管腔狹窄(紅箭)。MRA:磁共振血管成像

圖2

入院第 4 天患者核磁高分辨率血管壁成像

圖2

入院第 4 天患者核磁高分辨率血管壁成像

a. 右側椎動脈 V3 段局限性夾層(紅箭);b. 右側椎動脈局限性夾層(紅箭);c. 右側椎動脈 V4 段及基底動脈下段管壁輕度增厚并強化(紅箭)

圖3

入院第 5 天患者全腦血管造影

圖3

入院第 5 天患者全腦血管造影

a. 右側椎動脈夾層伴夾層動脈瘤形成(紅箭);b. 右側大腦前動脈多發輕度狹窄(紅箭);c. 左側大腦前動脈及左側大腦中動脈局部管腔輕度狹(紅箭)

圖4

出院 4 個月后復查全腦血管造影

圖4

出院 4 個月后復查全腦血管造影

a. 右側椎動脈 V4 段夾層動脈瘤(紅箭),右側椎動脈既往夾層消失,雙側大腦后動脈未見狹窄;b. 右側大腦前、中動脈管腔未見狹窄;c. 左側大腦前、中動脈管腔未見狹窄

討論 RCVS合并CeAD 是一種罕見的腦血管疾病。本文報道的此例以頭疼為主訴的RCVS合并椎動脈夾層及夾層動脈瘤的患者,根據 2018 年頭痛疾病國際分類第三版[1]提示,患者中年女性,本次頭痛劇烈,既往無類似性質頭痛,病前無心理應激事件,頭痛非緊箍樣、針刺樣、閃電樣疼痛,否認偏頭痛病史,故診斷排除原發性頭痛。患者否認外傷史、藥物濫用史及眼、耳、鼻、牙齒等顱內鄰近器官疾病史,故排除繼發于頭頸部創傷、藥物濫用、顱面部其他結構或器官疾患所致的頭痛。根據患者病史、查體、實驗室檢查、TCD 及頭部 MRI+MRA 結果,進一步排除內環境紊亂、感染、顱內靜脈血栓形成、可逆性后部白質腦病、蛛網膜下腔出血、顱內占位所致的頭痛。患者急性起病,表現為雷擊樣頭痛,病前反復咳嗽,頭部 MRA 提示顱內動脈多發狹窄,呈串珠樣改變,RCVSⅡ級證據評分 9 分[2],診斷考慮 RCVS。該例患者后續經核磁高分辨率血管壁成像及全腦血管造影提示右側椎動脈夾層伴夾層動脈瘤形成,最終診斷為RCVS合并椎動脈夾層及夾層動脈瘤。

RCVS 是一組發病原因不明的臨床和影像學綜合征,主要表現為霹靂樣頭痛伴或不伴局灶性神經功能缺損,影像學特征為可逆性節段性腦動脈收縮[3]。RCVS 可發病于任何年齡,平均發病年齡為 42~47 歲,女性比男性多見,男女發病比例約 1∶1.8~1∶8,男性患者比女性患者平均年輕 10 歲[4]。一項系統綜述顯示偏頭痛是 RCVS 最常見的相關疾病(21.9%),精神心理疾病、高血壓、吸煙和血管疾病是主要共病,88.5%的 RCVS 繼發于各種誘因,常見誘因包括暴露于血管活性藥物(41.4%)、妊娠或產后(20.9%)、性交史(10.5%),其他誘因還包括勞累、情緒激動、Valsalva 動作、咳嗽等[5]。已有研究認為 RCVS 的病理生理過程為在遺傳易感性和誘發因素的背景下,交感神經活動增強、內皮功能障礙及氧化應激共同作用最終導致霹靂樣頭痛、蛛網膜下腔出血、可逆性后部白質腦病、缺血性卒中等臨床疾病[6]。目前 RCVS 的治療無標準指南,治療原則為避免誘因,使用鈣通道阻滯劑尼莫地平或維拉帕米解除腦血管痙攣,合并癲癇發作、高血壓、腦出血、腦梗死則積極對癥治療[7]。RCVS 預后良好,90%以上的患者 3 個月內臨床癥狀完全緩解[7]。

CeAD包括頸內動脈夾層和椎動脈夾層,椎動脈夾層動脈瘤是椎動脈夾層的一種并發癥,是指在椎動脈夾層的基礎上,血管壁因血液沖擊而膨脹形成的動脈瘤樣改變。RCVS 合并CeAD的病例較為罕見。在一項納入 173 例 RCVS 和 285 例 CeAD 的前瞻性隊列研究中,僅 20 例患者(女性 18 例,男性 2 例;平均年齡 41 歲)同時患有 RCVS 和 CeAD;RCVS 合并 CeAD 的患者中偏頭痛(60%)和產后狀態(27.8%)是最常見的合并情況,其中嚴重頭痛 20 例、頸部疼痛 15 例、蛛網膜下腔出血 11 例、可逆性后部白質腦病 4 例、腦出血 3 例、腦梗死 4 例; 以頭痛為孤立癥狀10 例;夾層主要累及椎動脈;發病 3 個月后,癥狀完全恢復[8]18 例。RCVS 合并 CeAD 的機制暫不明確,目前認為有 3 種可能[8]:① 先發生的 RCVS 通過多發顱內動脈狹窄增加下游血壓進而損傷血管壁導致易感人群繼發夾層;有病例報道發現 1 例婦女產后先發生 RCVS 再被檢測出 CeAD 支持這種機制[9];② 先發生的動脈夾層可能釋放血管活性物質觸發 RCVS;可能得證據有研究顯示 RCVS 合并 CeAD 的患者血管活性藥物暴露占比為 15%,較單存 RCVS 明顯偏低[8]。1 例 42 歲女性因劇烈用力后出現突發眩暈、復視和劇烈頭痛,CTA 顯示雙側椎動脈顱外段多發節段性狹窄,左側椎動脈顱內段夾層[10],該患者可逆性收縮的血管在夾層的上游,提示 RCVS 繼發于夾層的可能性。1 例青年女護士在數周的嚴重咳嗽后出現霹靂樣頭痛,核酸檢測提示新型冠狀病毒感染陽性,入院時腦血管造影顯示左側椎動脈 V2 段夾層,入院后第 7 天復查腦血管造影顯示 RCVS[11],該患者可能因頻繁咳嗽導致血管夾層,血管夾層釋放的血管活性物質與新型冠狀病毒下調 ACE2 受體共同作用引起 RCVS 的發生。③ 遺傳易感性是這 2 種情況共存的基礎。綜上,結合既往的隊列研究及個案報道,RCVS 合并 CeAD 可能是由上述 3 種機制的獨立或共同作用導致。

本文報道的該例患者系 RCVS 合并右側椎動脈夾層及夾層動脈瘤,為中年女性,無偏頭痛、產后狀態病史,病前感冒咳嗽及布洛芬的使用可能是其誘發因素,患者椎動脈夾層與大多數病例報道的部位一致,該患者同時合并夾層動脈瘤,提示其可能存在潛在的血管壁結構異常。有研究顯示,在基因背景下的亞臨床結締組織疾病易導致動脈壁薄弱及自發CeAD [12]。針對CeAD的治療方案,CADISS 研究顯示抗血小板聚集治療組和抗凝治療組之間的結局事件及出血風險無統計學意義[13]。美國心臟及卒中協會在 2018 年急性缺血性卒中早期管理指南中建議頸動脈夾層或椎動脈夾層抗血小板聚集或抗凝治療 3~6 個月[14]。該例患者在椎動脈夾層的基礎上合并 RCVS,RCVS 出血風險較高,既往研究也顯示 RCVS 合并 CeAD 時蛛網膜下腔出血(11/20,55%)及腦出血(3/20,15%)發生率高[8],且患者僅表現為頭痛,無腦缺血表現,故選擇出血風險更小的抗血小板聚集方案。有病例報道 1 例 32 歲的女性患者,因頭痛住院,既往抑郁癥、偏頭痛及吸食大麻史,檢查提示雙側椎動脈及頸內動脈夾層合并 RCVS,該患者還合并基底動脈遠端血栓及雙側枕葉梗死,經抗凝治療后無神經功能缺損遺留[15]。本文報道的病例和上述病例分別使用抗血小板聚集和抗凝治療,均取得良好預后,提示臨床醫生在選擇治療方案時應結合患者的具體情況。參考 2024 年美國心臟協會針對成人頸動脈夾層的科學聲明,在出血風險低且存在嚴重血管狹窄、閉塞及血管腔內血栓時可考慮抗凝治療降低腦梗死風險;在動脈夾層延伸至顱內易破裂出血或夾層引起大面積腦梗死出血轉化風險高時可考慮抗血小板聚集治療[16]。

綜上所述,RCVS 合并 CeAD 可能并非偶然,未來需要更多的研究來闡明這 2 種疾病關聯的機制;應謹慎評估 RCVS 合并 CeAD 抗血栓治療的風險及療效,未來需要更多高質量的研究來探索更合理的治療方案。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

病例介紹 患者,女,44 歲,教師,漢族,右利手。因“發作性頭痛 10+d”于 2023 年 2 月入德陽市人民醫院(以下簡稱“我院”)神經內科。現病史:入院前 10+d,患者于夜間睡覺時突發頭頂部雷擊樣疼痛,自覺頭痛欲裂,伴頸項部放射痛,既往無類似頭痛,持續約 30 min 后緩解,緩解后仍有頭部脹痛,活動后頭痛易加重。嚴重時伴有惡心,無嘔吐、頭暈、視力下降、言語不清、肢體無力、肢體麻木、意識喪失、畏寒發熱等癥狀,上述頭痛發作約 1~2 次/d。患者于當地醫院急診就診,完善頭部 CT 未見異常,予以布洛芬治療后癥狀無緩解,遂于我院門診就診,門診以“頭痛待診"收入我科。患者自患病以來,進食可,精神、睡眠不佳,大小便如常,體重無明顯變化。既往史:病前感冒病史,頭痛發作時感冒基本好轉,余留偶發咳嗽;1 年來出現發作性口唇麻木、氣緊、雙下肢麻木酸脹數次,每次發作持續 1~2 min,于外院診斷為“焦慮”,予以改善睡眠、抗焦慮等治療;5+年前痔瘡手術史;否認高血壓病、糖尿病、心臟病等病史。個人史、家族史無特殊。

體格檢查(查體):體溫 36.5℃,脈搏 79 次/min,呼吸 19 次/min,血壓 121/86 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),心音有力,心律齊,各瓣膜聽診未聞及雜音,雙肺叩診音清,未聞及干濕啰音,腹部平軟,無壓痛、反跳痛,肝脾未捫及腫大,肝腎區無叩痛,移動性濁音陰性,腸鳴正常。專科查體:神志清楚,高級神經功能查體未見異常,雙瞳等大形圓,直徑 3 mm,光反射靈敏,眼球各方向活動自如,無眼震。無構音障礙,無面舌癱,咽反射對稱引出,飲水無嗆咳。四肢無肌萎縮及不自主運動,四肢肌力 5 級,四肢肌張力正常,四肢腱反射對稱無亢進及減弱,雙側病理征陰性,共濟失調查體無異常。深淺感覺查體正常,腦膜刺激征陰性。

入院后診療經過:入院后完善相關輔助檢查,感染性疾病篩查:乙肝表面抗原>250.00 U/mL(正常參考值范圍 0~0.05 U/mL)、乙肝 e 抗原>250.00 U/mL(正常參考值范圍 0~0.1 U/mL)、乙肝核心抗體>25.00 U/mL(正常參考值范圍 0~0.35 U/mL),乙肝病毒 DNA 定量檢測為 2.10×107 U/mL(正常參考值范圍<1.0×102 U/mL),紅細胞沉降率、血常規、肝腎功、電解質、心肌損傷標志物、甲胎蛋白、甲功、超敏 C 反應蛋白、凝血圖7 項、糞便常規、尿干化學分析未見異常。心電圖:竇性心律,正常心電圖。腹部彩色多普勒超聲(彩超)+肝纖維化檢查:肝囊腫,膽囊、胰腺、脾臟、雙腎未見明顯異常,肝臟彈性值 5.2 kPa(正常值<7 kPa)。心臟彩超:未見異常。經顱多普勒超聲(transcranial doppler, TCD):左側大腦前動脈、左側大腦中動脈、左側頸內動脈終末段血流速度明顯增加,提示多發顱內動脈狹窄。入院第 2 天頭部 MRI+磁共振血管成像(magnetic resonance angiography, MRA)結果示顱腦平掃未見明顯異常,雙側大腦中動脈 M1-M2 段、左側大腦前動脈 A1 段及 A3 段局部管腔變窄,呈串珠樣改變(圖1)。綜合上述病史、體征及檢查結果,初步診斷考慮可逆性腦血管收縮綜合征(reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS)可能性大,患者合并睡眠障礙及乙型病毒性肝炎,治療上暫予以口服尼莫地平片( 20 mg、3 次/d)、布洛芬緩釋膠囊 (0.3 g、2 次/d)、替卡韋分散片( 0.5 mg、1 次/d)、阿普唑侖片( 0.4 mg、1 次/睡前)治療。進一步完善免疫全套、類風濕因子、血管炎 4 項、核磁高分辨率血管壁成像以鑒別中樞神經系統血管炎,完善腦血管造影鑒別頸部動脈夾層(cervical artery dissection, CeAD)等血管性疾患所致頭痛。以上檢測結果示抗環瓜氨酸抗體、免疫自身抗體、類風濕因子、血管炎未見異常;入院第 4 天核磁高分辨率血管壁成像示右側椎動脈 V3 段局限性夾層、右側椎動脈 V4 段及基底動脈下段管壁輕度增厚并強化(圖2);入院第 5 天全腦血管造影示雙側大腦前、中動脈局部管腔多發輕度狹窄,右側椎動脈夾層伴夾層動脈瘤形成(圖3),故進一步排除中樞神經系統血管炎。最終診斷:RCVS合并椎動脈夾層及夾層動脈瘤,加用口服阿司匹林腸溶片( 0.1 g、1 次/d),硫酸氫氯吡格雷片( 75 mg、1 次/d),雷貝拉唑腸溶片 (10 mg、1 次/d )治療。經治療,患者住院期間未再發作頭痛,于入院后第 7 天好轉出院,出院后繼續雙聯抗血小板聚集治療 3 個月。出院 4 個月后復查全腦血管造影示右側椎動脈 V4 段夾層動脈瘤改變同前,余腦動脈未見明顯異常(圖4)。

圖1

入院第 2 天患者頭部 MRI+MRA 像

圖1

入院第 2 天患者頭部 MRI+MRA 像

a. MRI 平掃未見明顯異常;b. 雙側大腦中動脈 M1-M2 段(紅箭)、左側大腦前動脈 A1 段、A3 段局部管腔狹窄,呈串珠樣改變;c. 右側大腦中動脈 M1 段、左側大腦后動脈 P2 段局部管腔狹窄(紅箭)。MRA:磁共振血管成像

圖2

入院第 4 天患者核磁高分辨率血管壁成像

圖2

入院第 4 天患者核磁高分辨率血管壁成像

a. 右側椎動脈 V3 段局限性夾層(紅箭);b. 右側椎動脈局限性夾層(紅箭);c. 右側椎動脈 V4 段及基底動脈下段管壁輕度增厚并強化(紅箭)

圖3

入院第 5 天患者全腦血管造影

圖3

入院第 5 天患者全腦血管造影

a. 右側椎動脈夾層伴夾層動脈瘤形成(紅箭);b. 右側大腦前動脈多發輕度狹窄(紅箭);c. 左側大腦前動脈及左側大腦中動脈局部管腔輕度狹(紅箭)

圖4

出院 4 個月后復查全腦血管造影

圖4

出院 4 個月后復查全腦血管造影

a. 右側椎動脈 V4 段夾層動脈瘤(紅箭),右側椎動脈既往夾層消失,雙側大腦后動脈未見狹窄;b. 右側大腦前、中動脈管腔未見狹窄;c. 左側大腦前、中動脈管腔未見狹窄

討論 RCVS合并CeAD 是一種罕見的腦血管疾病。本文報道的此例以頭疼為主訴的RCVS合并椎動脈夾層及夾層動脈瘤的患者,根據 2018 年頭痛疾病國際分類第三版[1]提示,患者中年女性,本次頭痛劇烈,既往無類似性質頭痛,病前無心理應激事件,頭痛非緊箍樣、針刺樣、閃電樣疼痛,否認偏頭痛病史,故診斷排除原發性頭痛。患者否認外傷史、藥物濫用史及眼、耳、鼻、牙齒等顱內鄰近器官疾病史,故排除繼發于頭頸部創傷、藥物濫用、顱面部其他結構或器官疾患所致的頭痛。根據患者病史、查體、實驗室檢查、TCD 及頭部 MRI+MRA 結果,進一步排除內環境紊亂、感染、顱內靜脈血栓形成、可逆性后部白質腦病、蛛網膜下腔出血、顱內占位所致的頭痛。患者急性起病,表現為雷擊樣頭痛,病前反復咳嗽,頭部 MRA 提示顱內動脈多發狹窄,呈串珠樣改變,RCVSⅡ級證據評分 9 分[2],診斷考慮 RCVS。該例患者后續經核磁高分辨率血管壁成像及全腦血管造影提示右側椎動脈夾層伴夾層動脈瘤形成,最終診斷為RCVS合并椎動脈夾層及夾層動脈瘤。

RCVS 是一組發病原因不明的臨床和影像學綜合征,主要表現為霹靂樣頭痛伴或不伴局灶性神經功能缺損,影像學特征為可逆性節段性腦動脈收縮[3]。RCVS 可發病于任何年齡,平均發病年齡為 42~47 歲,女性比男性多見,男女發病比例約 1∶1.8~1∶8,男性患者比女性患者平均年輕 10 歲[4]。一項系統綜述顯示偏頭痛是 RCVS 最常見的相關疾病(21.9%),精神心理疾病、高血壓、吸煙和血管疾病是主要共病,88.5%的 RCVS 繼發于各種誘因,常見誘因包括暴露于血管活性藥物(41.4%)、妊娠或產后(20.9%)、性交史(10.5%),其他誘因還包括勞累、情緒激動、Valsalva 動作、咳嗽等[5]。已有研究認為 RCVS 的病理生理過程為在遺傳易感性和誘發因素的背景下,交感神經活動增強、內皮功能障礙及氧化應激共同作用最終導致霹靂樣頭痛、蛛網膜下腔出血、可逆性后部白質腦病、缺血性卒中等臨床疾病[6]。目前 RCVS 的治療無標準指南,治療原則為避免誘因,使用鈣通道阻滯劑尼莫地平或維拉帕米解除腦血管痙攣,合并癲癇發作、高血壓、腦出血、腦梗死則積極對癥治療[7]。RCVS 預后良好,90%以上的患者 3 個月內臨床癥狀完全緩解[7]。

CeAD包括頸內動脈夾層和椎動脈夾層,椎動脈夾層動脈瘤是椎動脈夾層的一種并發癥,是指在椎動脈夾層的基礎上,血管壁因血液沖擊而膨脹形成的動脈瘤樣改變。RCVS 合并CeAD的病例較為罕見。在一項納入 173 例 RCVS 和 285 例 CeAD 的前瞻性隊列研究中,僅 20 例患者(女性 18 例,男性 2 例;平均年齡 41 歲)同時患有 RCVS 和 CeAD;RCVS 合并 CeAD 的患者中偏頭痛(60%)和產后狀態(27.8%)是最常見的合并情況,其中嚴重頭痛 20 例、頸部疼痛 15 例、蛛網膜下腔出血 11 例、可逆性后部白質腦病 4 例、腦出血 3 例、腦梗死 4 例; 以頭痛為孤立癥狀10 例;夾層主要累及椎動脈;發病 3 個月后,癥狀完全恢復[8]18 例。RCVS 合并 CeAD 的機制暫不明確,目前認為有 3 種可能[8]:① 先發生的 RCVS 通過多發顱內動脈狹窄增加下游血壓進而損傷血管壁導致易感人群繼發夾層;有病例報道發現 1 例婦女產后先發生 RCVS 再被檢測出 CeAD 支持這種機制[9];② 先發生的動脈夾層可能釋放血管活性物質觸發 RCVS;可能得證據有研究顯示 RCVS 合并 CeAD 的患者血管活性藥物暴露占比為 15%,較單存 RCVS 明顯偏低[8]。1 例 42 歲女性因劇烈用力后出現突發眩暈、復視和劇烈頭痛,CTA 顯示雙側椎動脈顱外段多發節段性狹窄,左側椎動脈顱內段夾層[10],該患者可逆性收縮的血管在夾層的上游,提示 RCVS 繼發于夾層的可能性。1 例青年女護士在數周的嚴重咳嗽后出現霹靂樣頭痛,核酸檢測提示新型冠狀病毒感染陽性,入院時腦血管造影顯示左側椎動脈 V2 段夾層,入院后第 7 天復查腦血管造影顯示 RCVS[11],該患者可能因頻繁咳嗽導致血管夾層,血管夾層釋放的血管活性物質與新型冠狀病毒下調 ACE2 受體共同作用引起 RCVS 的發生。③ 遺傳易感性是這 2 種情況共存的基礎。綜上,結合既往的隊列研究及個案報道,RCVS 合并 CeAD 可能是由上述 3 種機制的獨立或共同作用導致。

本文報道的該例患者系 RCVS 合并右側椎動脈夾層及夾層動脈瘤,為中年女性,無偏頭痛、產后狀態病史,病前感冒咳嗽及布洛芬的使用可能是其誘發因素,患者椎動脈夾層與大多數病例報道的部位一致,該患者同時合并夾層動脈瘤,提示其可能存在潛在的血管壁結構異常。有研究顯示,在基因背景下的亞臨床結締組織疾病易導致動脈壁薄弱及自發CeAD [12]。針對CeAD的治療方案,CADISS 研究顯示抗血小板聚集治療組和抗凝治療組之間的結局事件及出血風險無統計學意義[13]。美國心臟及卒中協會在 2018 年急性缺血性卒中早期管理指南中建議頸動脈夾層或椎動脈夾層抗血小板聚集或抗凝治療 3~6 個月[14]。該例患者在椎動脈夾層的基礎上合并 RCVS,RCVS 出血風險較高,既往研究也顯示 RCVS 合并 CeAD 時蛛網膜下腔出血(11/20,55%)及腦出血(3/20,15%)發生率高[8],且患者僅表現為頭痛,無腦缺血表現,故選擇出血風險更小的抗血小板聚集方案。有病例報道 1 例 32 歲的女性患者,因頭痛住院,既往抑郁癥、偏頭痛及吸食大麻史,檢查提示雙側椎動脈及頸內動脈夾層合并 RCVS,該患者還合并基底動脈遠端血栓及雙側枕葉梗死,經抗凝治療后無神經功能缺損遺留[15]。本文報道的病例和上述病例分別使用抗血小板聚集和抗凝治療,均取得良好預后,提示臨床醫生在選擇治療方案時應結合患者的具體情況。參考 2024 年美國心臟協會針對成人頸動脈夾層的科學聲明,在出血風險低且存在嚴重血管狹窄、閉塞及血管腔內血栓時可考慮抗凝治療降低腦梗死風險;在動脈夾層延伸至顱內易破裂出血或夾層引起大面積腦梗死出血轉化風險高時可考慮抗血小板聚集治療[16]。

綜上所述,RCVS 合并 CeAD 可能并非偶然,未來需要更多的研究來闡明這 2 種疾病關聯的機制;應謹慎評估 RCVS 合并 CeAD 抗血栓治療的風險及療效,未來需要更多高質量的研究來探索更合理的治療方案。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。