二尖瓣反流(mitral regurgitation, MR)是最常見的心臟瓣膜病之一,給社會帶來了沉重的經濟負擔。經導管二尖瓣置換術(transcatheter mitral valve replacement, TMVR)作為一種新興的 MR 治療策略,未來有望填補經導管緣對緣修復治療的空白。該文闡述了近 2 年國內外 TMVR 臨床研究的進展,同時分析了 TMVR 研究當下面臨的挑戰,如二尖瓣解剖結構、器械入路轉變、TMVR 瓣膜設計和二尖瓣鈣化等,最后展望了 TMVR 研究的前景。

引用本文: 金志遠, 王斌. 經導管二尖瓣置換術的研究現狀. 華西醫學, 2024, 39(9): 1341-1347. doi: 10.7507/1002-0179.202408257 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

二尖瓣反流(mitral regurgitation, MR)是最常見的瓣膜性心臟病之一[1]。全球預估有

1 國外 TMVR 在 MR 中的應用

1.1 Tendyne 系統

Tendyne 二尖瓣置換系統(美國雅培公司)是 2020 年歐洲批準的第一款商用 TMVR 器械。已有研究表明,Tendyne 系統是安全可行的[13],可以實現 MR 的完全消除[14-15]。TMVR 與 Tendyne 系統有潛力應用于二尖瓣解剖結構不合適 TEER 的患者。與 TEER 相比,Tendyne 系統可能在改善臨床預后和左心室重構方面帶來更大的益處。一項回顧性研究納入了 63 例符合使用 Tendyne 系統進行 TMVR 的患者,其中 17 例患者接受使用 Tendyne 系統的 TMVR,46 例患者接受 TEER 治療,與 TEER 治療相比,使用 Tendyne 系統的 TMVR 患者在出院時有 16 例 MR 嚴重程度降低到 1+ 級以下,并且在 30 d 的隨訪中發現左心室舒張末期容積降低更明顯;但接受 Tendyne 系統治療的患者 30 d 死亡率高于接受 TEER 治療的患者,死因主要為感染[16]。正在進行中的 SUMMIT 研究(NCT03433274)將進一步比較 TEER 和 Tendyne 系統的安全性和有效性。目前,SUMMIT 研究早期經驗 Roll-in 隊列(n=100)分析了 Tendyne 瓣膜植入后的臨床結果,術后 30 d 時主要并發癥是大出血(25/100);術后 1 年生存率為 74.3%;隨訪 1 年時 96.5% 的患者 MR 0/1+級;1 年心臟超聲隨訪顯示 MR 改善仍可持續,同時心輸出量亦有所增加。

此外,Tendyne 可能擁有最廣泛的 TMVR 數據,相關的多項臨床研究均在進行中,如 Mitral Annular Calcification 研究(NCT03539458)、擴展性研究(NCT02321514),預計將在全球 40 個中心招募 350 例患者,隨訪 TMVR 術后 5 年的臨床結局,進一步驗證 Tendyne 瓣膜的安全性和有效性,預期在 2025 年 12 月完成入組。

1.2 Intrepid 系統

Intrepid 二尖瓣置換系統(美國美敦力公司)早期為經心尖入路,因死亡率較高后期開發出經股靜脈入路。根據經股靜脈入路 Intrepid 早期可行性研究及經心尖入路 Intrepid Pilot 研究的中期結果,30 例患者術后 30 d 及 15 例患者術后 1 年隨訪時均未出現卒中或短暫性腦缺血發作;主要血管并發癥發生率為 27%;22% 的患者因心血管疾病再次入院;9% 的患者出現心力衰竭;1 例患者在隨訪第 378 天因淋巴瘤復發和心力衰竭加重死亡[17]。APOLLO 試驗(NCT03242642)是一項正在進行的大型單臂試驗,擬招募超過

其他 3 種進入臨床試驗階段的 TMVR 器械(SAPIEN M3 系統、Evoque 系統、Cephea 系統)相關可行性研究及確證性研究正在進行中,近 2 年尚未有新的數據發布。因臨床結果不理想,加拿大 Neovasc 公司已放棄 Tiara 系統開發。

2 國內 TMVR 在 MR 中的應用

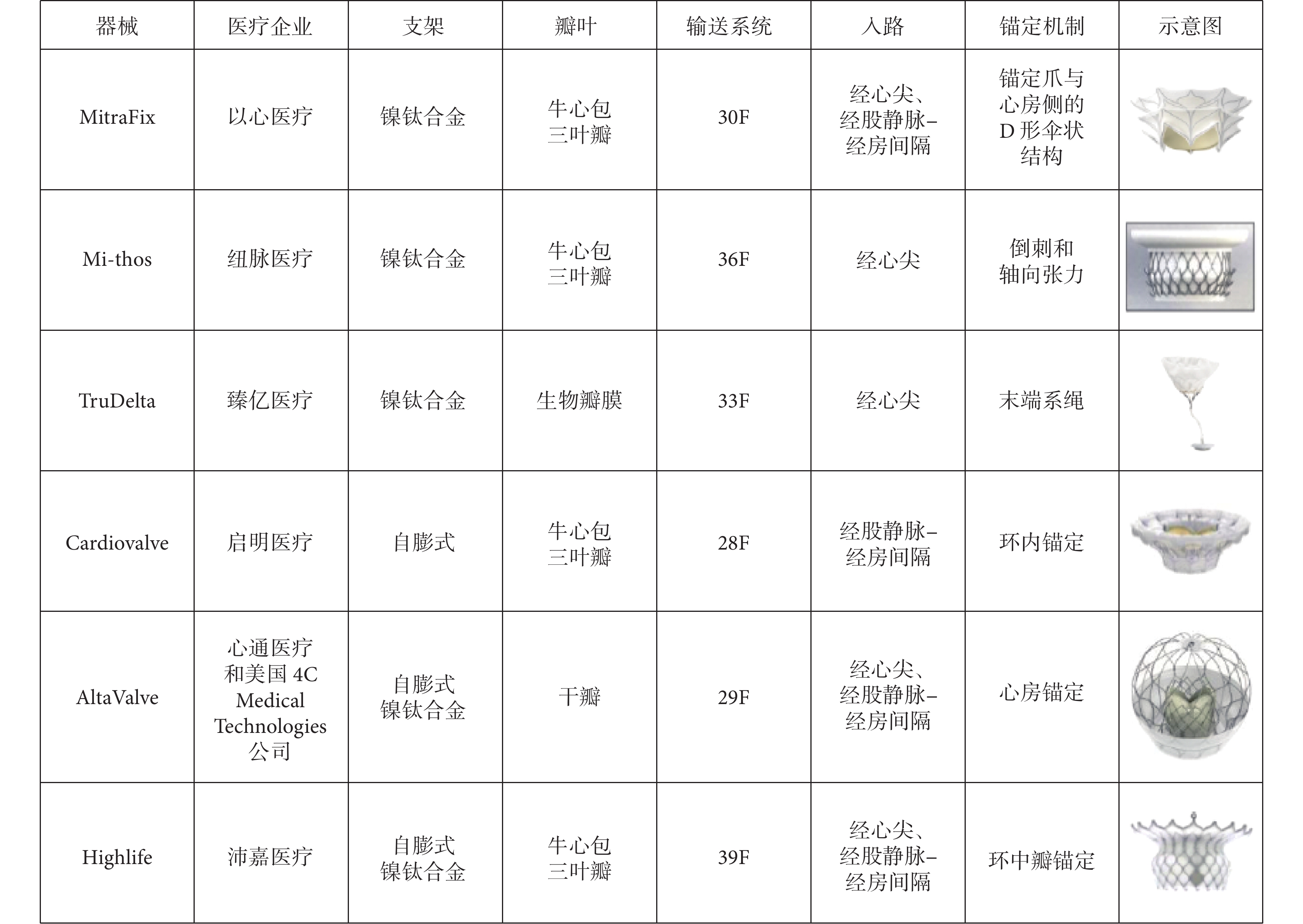

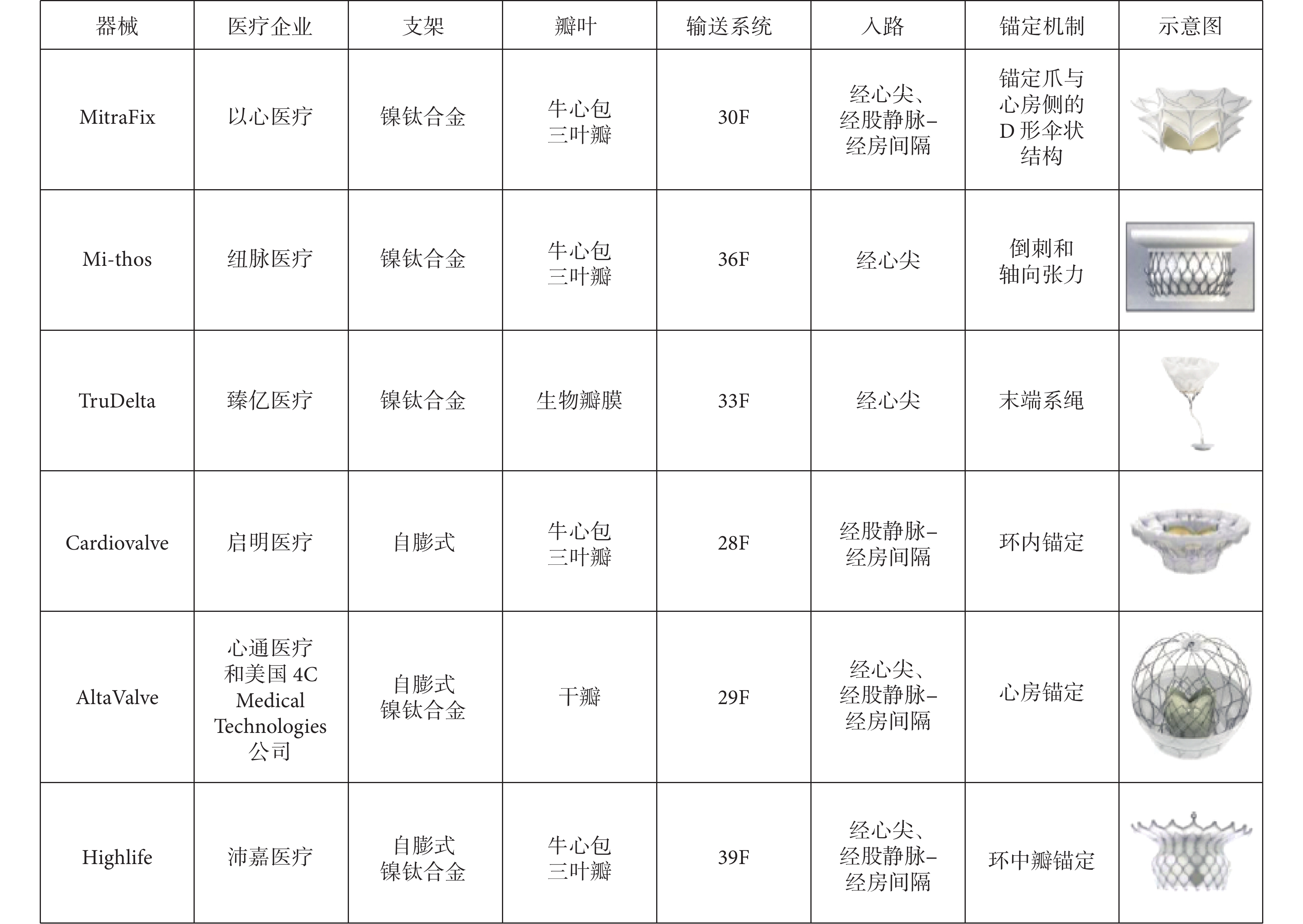

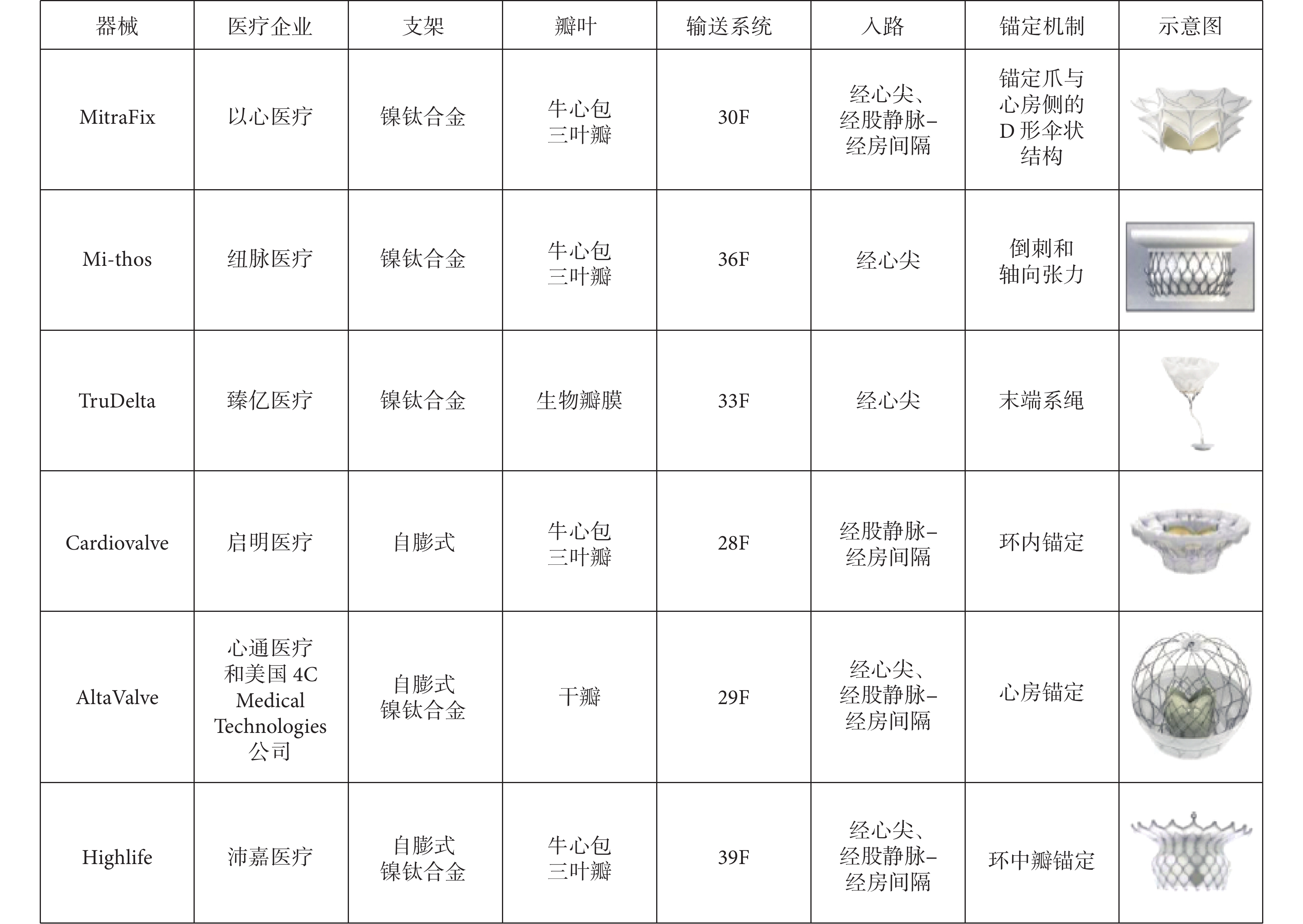

國內 TMVR 器械研發起步較國外晚,目前已開發出超過 10 種 TMVR 瓣膜,進入臨床研究階段的有以下 6 種(圖1)。

圖1

國內在研經導管二尖瓣置換術器械

圖1

國內在研經導管二尖瓣置換術器械

2.1 MitraFix 系統

MitraFix 瓣膜(上海以心醫療器械有限公司)由一個 D 形鎳鈦合金框架和牛心包三葉瓣組成,通過獨有的單框架結構減少左心室流出道梗阻(left ventricular outflow tract obstruction, LVOTO)的發生率。該框架設計依靠心室側 12 個錨定爪與心房側的 D 形結構達到錨定目的,同時兼顧防漏功能,減小瓣膜壓縮后的尺寸。MitraFix 的輸送系統內置 2 個超聲標記,用于提示旋轉方向和操作深度,不依賴于雜交手術室,全程在超聲影像引導下實現瓣膜植入,可以減少放射損傷。MitraFix 系統可以通過心尖和股靜脈-房間隔入路植入。

MitraFix 的可行性研究(ChiCTR1900025823)已完成試驗招募,相關研究結果尚未發表。根據病例報道結果,2 例外科高危的 MR 患者在植入 MitraFix 瓣膜術后即刻和 1 個月后瓣膜功能保持穩定,左心室舒張末徑分別從 66 和 68 mm 降至 60 和 50 mm,左心室射血分數分別從 32% 和 39% 升至 47% 和 60%[18]。MitraFix 的確證性研究(ChiCTR2200065690)旨在進一步評估 MitraFix 的安全性和有效性,目前尚在入組。

2.2 Mi-thos 系統

Mi-thos 系統(上海紐脈醫療科技股份有限公司)應用雙側鎳鈦合金自膨支架,內層圓形支架連接牛心包三葉瓣,外層 D 形支架貼合二尖瓣解剖結構。心房側的大傘盤密封膜可以防止瓣周漏,心室側則通過三層倒刺、軸向張力錨定瓣膜,減少瓣膜移位。同時,心室側的收口設計可以降低 LVOTO 的風險,減少術后并發癥。Mi-thos 系統通過心尖植入。

早期的可行性 FIM 研究納入了 10 例 MR 患者接受 Mi-thos 系統治療,在 30 d 的隨訪期間均未出現圍手術期死亡或主要并發癥;所有植入瓣膜均為 0 至微量的瓣周漏或 MR,30 d 時二尖瓣中位壓差為 2.0 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)(四分位數間距:2.0~3.0 mm Hg);有 1 例患者術后出現輕度的 LVOTO;另有 1 例患者術后 3 年半復查瓣膜功能良好,心功能較術前改善,是目前國內報道隨訪時間最長的病例[19]。Mi-thos 系統也應用于生物瓣衰敗后環中瓣置入,1 例 85 歲的老年患者生物瓣衰敗后成功植入一枚尺寸為 29 mm 的 Mi-thos 瓣膜,術后瓣膜功能良好,無瓣周漏與 LVOTO,患者術后 4 d 即出院[20]。進一步評估 Mi-thos 安全性和療效的臨床確證性研究(NCT04195984)尚在進行中。

2.3 TruDelta 系統

TruDelta 系統(江蘇臻億醫療科技有限公司)采用雙層支架設計,外支架設計為 D 形,貼合原生瓣環,內側縫合連接生物瓣。TruDelta 瓣膜先放于心房側,后放于心室側,瓣膜釋放時由心尖拉緊心外膜墊固定。心尖固定器有大、小兩種規格,固定器與心外膜貼合部分包覆高分子材料,給瓣膜提供錨定力的同時幫助封閉心尖創口。輸送系統采用裝載、釋放、回收一體式設計,提供多種拉力調節模式,可實現瓣膜回收和重新定位。

據 2024 年中國杭州瓣膜會報道,TruDelta 的早期可行性研究已完成 10 例臨床預試驗植入和隨訪。其中 1 例患者心功能恢復良好,出院時左心室射血分數恢復至 40%;另 1 例患者瓣膜釋放后效果良好,術后 1 個月出現瓣周漏伴血尿,術后第 44 天進行了二次手術,在原位置重新拉緊心外膜墊,術后患者瓣周漏消失,未再觀察到血尿。

2.4 AltaValve 系統

AltaValve 系統(上海微創心通醫療科技有限公司和美國 4C Medical Technologies 公司)采用心房錨定方式,在瓣下裝置內無任何主動錨定。這種獨特的錨定方法可最大限度降低 LVOTO 的風險,避免干擾左心室底部,并擴大其應用于治療較大的二尖瓣環。因此,AltaValve 系統獲得美國食品藥品監督管理局授予突破性設備名稱,用于 2 種治療適應證:中度至重度或重度 MR 的治療,以及中度至重度或重度 MR 伴中度/重度 MAC 的治療。AltaValve 瓣膜可通過經心尖入路或經房間隔入路植入。

近期的病例系列報道了 3 例接受 AltaValve 瓣膜治療的患者,其中 1 例為人道手術治療,所有患者的技術成功概率均為 100%,術后 30 d 隨訪時患者 MR 由重度改善至輕度或無,紐約心臟病協會(New York Heart Association, NYHA)心功能分級由Ⅲ~Ⅳ級減輕至Ⅰ~Ⅱ級,術后 3~6 個月的隨訪依然穩定保持上述效果[21]。目前,AltaValve 的早期可行性研究 (NCT03997305)共納入 24 例重度 MR 患者,技術成功率高達 96%;所有患者術后 MR 完全消失且無瓣周漏,二尖瓣平均壓差(2.2±1.1) mm Hg,左心室射血分數保持不變;術后 30 d 隨訪時,23 例患者無或微量瓣周漏,僅 1 例患者觀察到輕度瓣周漏;23 例患者 NYHA 分級Ⅰ/Ⅱ級;沒有觀察到血栓栓塞、新發心房顫動或需起搏器植入等并發癥。即將開始的全球驗證性研究將為 AltaValve 提供更多安全性及有效性的臨床數據。

2.5 其他

Highlife 系統[沛嘉醫療科技(蘇州)有限公司]、Cardiovalve 系統(杭州啟明醫療器械有限公司)通過了國家藥品監督管理局的創新醫療器械特別審批申請。相關的早期可行性研究及確證性研究(NCT04888247、NCT05610566、NCT04029363、NCT04029337、NCT03339115)正在進行中。

3 TMVR 研究的挑戰

相較于經導管主動脈瓣置換術的迅速投入商業化治療,TMVR 受限于復雜的二尖瓣解剖結構、經心尖入路轉變到經股靜脈-經房間隔(transfemoral-transseptal, TF)入路、瓣膜設計和鈣化病變等難題,發展顯得尤為緩慢。

3.1 二尖瓣解剖結構的挑戰

二尖瓣結構復雜,有瓣葉、瓣環、瓣下腱索和乳頭肌等二尖瓣裝置,形態上近似馬鞍形,但在不同心動周期形態多變。二尖瓣環在不同疾病狀態下的表現各異,也可能合并鈣化等問題。對于左心室尺寸小的患者,較大的瓣膜假體及瓣膜周圍的框架結構會增加 LVOTO 的風險。TMVR 術前均需常規評估左心室大小、主動脈瓣-二尖瓣夾角和自體二尖瓣前葉長度等結構因素,導致部分患者無法通過 TMVR 術前的篩查。據不同研究報道,TMVR 患者篩查失敗率在 60%~98%[11, 22-23],LVOTO 風險大是其中的主要因素。

目前通常采用超聲和增強 CT 評估左心室流出道在全心動周期的情況,以判斷患者是否可以入組。對于 LVOTO 風險大的患者,可采用消融術如酒精室間隔消融、脈沖電場消融和間隔射頻消融術,二尖瓣前葉改造術如二尖瓣前葉撕裂術和球囊輔助二尖瓣前葉易位術,或電化學術進行術前預處理[23]。

酒精室間隔消融最早在 20 世紀 80 年代用于治療肥厚性心肌病[24],并被推薦為Ⅰ類適應證用于治療藥物難治性嚴重癥狀性 LVOTO[25]。該技術需經皮穿刺后將 0.014 英寸(1 英寸=2.54 cm)導絲和球囊導管推入冠狀動脈,通過多角度血管造影確認供應室間隔基底部的分支血管,緩慢注入 0.5~1 mL 98% 無水乙醇,持續 5~10 min。根據室間隔肥厚程度、血管大小和需要處理的血管數量不同,有時需要注入 1~2 mL 乙醇。在手術過程中和手術后,都需要臨時起搏器支持來降低房室傳導阻滯的風險。手術中通過心臟超聲確認室間隔運動減弱,最后進行冠狀動脈造影確認室間隔分支無血流。

二尖瓣前葉撕裂術最早于 2017 年用于既往有瓣環成形術或嚴重 MAC 的患者,減少 TMVR 手術后出現 LVOTO 的風險[26]。該技術由股動脈入路進行經皮穿刺,插入 2 個可操縱的引導導管,其中一個用于引導帶電導絲穿過二尖瓣前葉的中心和基底部;另一個導管置于左心室,含有一個套圈用于捕獲帶電導絲的末端并形成一個導絲環。通電后導絲環沿二尖瓣前葉的中心線從基底部撕裂到尖端。這步操作通常會導致 MR 進展甚至惡化,術中可以植入主動脈內球囊反搏減輕左心室后負荷以維持血流動力學穩定。二尖瓣前小葉撕裂術完成后即可進行 TMVR 術。

在瓣膜設計上,不斷有新的優化策略降低植入瓣膜對左心室結構的影響,如 MitraFix 通過單框架設計減少瓣膜對左心室的擠壓;Cardiovalve 縮短了心室側長度,降低瓣膜植入后 LVOTO 的風險;AltaValve 采取心房錨定方式規避瓣膜結構進入左心室,提高了手術安全性。

3.2 經心尖入路到 TF 入路的挑戰

TMVR 介入路徑主要有經心尖、TF、經左心房及經主動脈[27]。經心尖是目前的主流入路選擇,因其具有通路長度短、瓣膜易于精準定位、保證同軸性和操作相對簡單的特點。但經心尖入路會帶來心肌損傷、心肌出血等合并癥[28]和死亡率較高等風險[12]。Tendyne、Mi-thos 和 TruDelta 均選擇經心尖入路,術中關鍵在于心尖穿刺位點的確認。通過心臟超聲將二尖瓣環投影成 D 形,在左心室側壁和間隔壁之間定位長軸穿刺位點。當長軸方向穿刺位點過于靠近左心室側壁時將影響同軸性,可能導致瓣周漏發生。

TF 路徑相對于經心尖路徑避開了心尖損傷,但 TF 瓣膜輸送系統往往大于 28F,進入左心房的過程中必須調彎,難以保證不損傷股靜脈,同時輸送系統的長度、調彎靈活性等要求均對研發提出了挑戰。操作上 TF 路徑需要多層輸送管鞘輔助,對術者的經驗與技術也提出了較高的要求。MitraFix、AltaValve、Highlife 均在心尖入路基礎上開發了 TF 路徑,Cardiovalve 僅開發了 TF 路徑進行瓣膜植入,簡化手術步驟為定位、錨定和釋放,目前有待更多臨床前研究的數據揭示 TF 路徑的安全性和有效性。

盡管經心尖入路取得了技術上的成功,但 TF 入路是 TMVR 設備研發未來的方向。設計出一種尺寸更小的、操作更靈活的輸送系統對保證患者安全至關重要,一旦 TF 入路設備進入商業化,可能會成為未來 TMVR 的首選策略。

3.3 TMVR 設計的挑戰

二尖瓣人工瓣膜的結構和錨定方式是 TMVR 設計的主要難點。支架結構設計的依據是輸送系統的功能和錨定原理。目前在研的 TMVR 瓣膜結構上可以分為以下 5 類:順應性 D 形、非順應性 D 形、順應性圓形、非順應性圓形和環外固定。

考慮到二尖瓣在全心動周期及不同疾病情況變化多樣,同時瓣環質地柔軟,難以提供足夠的徑向支撐給人工瓣膜,心室腔內的腱索結構也會影響瓣膜固定,當下 TMVR 器械通常采取多種錨定方式結合來增加穩定性[29]。Intrepid 和 Mi-thos 通過徑向過盈和外支架的倒刺實現固定,防止移位。Tendyne 和 TruDelta 通過末端系繩連接心外膜墊固定瓣膜。AltaValve 通過心房錨定避免 LVOTO,同時增強固定。

3.4 二尖瓣鈣化的挑戰

MAC 是一種進行性退行性二尖瓣病變,與二尖瓣狹窄、反流或合并兩者有關。在有癥狀的 MR 患者中有一半由于手術風險高、合并癥嚴重或存在手術禁忌證而無法接受手術,在 MAC 患者中尤其如此[30]。

經導管主動脈瓣膜的 TMVR 和專有的 TMVR 已成為 MAC 手術高風險患者的選擇,然而相關的臨床研究結果不盡如人意[30-37](表1)。在 MAC 全球注冊研究中,Guerrero 等[33]報道了 116 例使用球囊擴張式主動脈瓣膜治療嚴重 MAC 患者術后 1 年的結果,其中 13 例(11.2%)患者發生 LVOTO 合并血流動力學障礙,并表現出較高的住院死亡率;30 d 和 1 年全因死亡率分別為 25.0% 和 53.7%;大多數患者(71.8%)在 TMVR 后心功能改善為 NYHA Ⅰ級或Ⅱ級。一項比較 MAC 患者接受外科手術或 TMVR 臨床療效的 Meta 分析發現,與因生物假體瓣膜或人工瓣環功能障礙(瓣中瓣和環中瓣)而接受 TMVR 的患者相比,MAC 患者接受 TMVR 后有更高的早期死亡風險(31% vs. 7%),更低的手術成功率(64% vs. 91%),更高的 LVOTO 風險(36% vs. 4%)和更大的轉外科手術比例(9% vs. 2%)[38]。上述結果提示 MAC 患者 TMVR 的并發癥發生率和中短期死亡率均較高,需要進一步的臨床研究來評估 TMVR 在 MAC 患者中的安全性和有效性。

在 MAC 患者中,TMVR 術后主要面對瓣周漏、血栓形成、房室溝損傷、瓣膜移位和栓塞,以及 LVOTO 等并發癥。這些情況可以經過連續的心臟超聲和定期的臨床隨訪進行監測。瓣周漏可能需要封堵治療;血栓可以通過至少口服 6 個月抗凝藥物預防;瓣膜移位在顯著鈣化和鈣化不對稱的 MAC 患者中更常見,可能需要二次手術處理;LVOTO 的預防同 3.1 所述。

4 結語

TMVR 已成為治療二尖瓣疾病的一種很有前景的方法,旨在克服與 TEER 相關的一些局限性,為高手術風險患者提供更多治療選擇。二尖瓣復雜的解剖結構給 TMVR 器械研發,特別是瓣膜錨定和 TF 入路設計,帶來了巨大的障礙,嚴重影響了 TMVR 的發展速度。盡管如此,一些設備已經在精心篩選的患者中顯示出有希望的早期結果,相關的臨床研究目前正在進行中,相信未來會有更多積極的結果推動 TMVR 在二尖瓣疾病治療領域的進步。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

二尖瓣反流(mitral regurgitation, MR)是最常見的瓣膜性心臟病之一[1]。全球預估有

1 國外 TMVR 在 MR 中的應用

1.1 Tendyne 系統

Tendyne 二尖瓣置換系統(美國雅培公司)是 2020 年歐洲批準的第一款商用 TMVR 器械。已有研究表明,Tendyne 系統是安全可行的[13],可以實現 MR 的完全消除[14-15]。TMVR 與 Tendyne 系統有潛力應用于二尖瓣解剖結構不合適 TEER 的患者。與 TEER 相比,Tendyne 系統可能在改善臨床預后和左心室重構方面帶來更大的益處。一項回顧性研究納入了 63 例符合使用 Tendyne 系統進行 TMVR 的患者,其中 17 例患者接受使用 Tendyne 系統的 TMVR,46 例患者接受 TEER 治療,與 TEER 治療相比,使用 Tendyne 系統的 TMVR 患者在出院時有 16 例 MR 嚴重程度降低到 1+ 級以下,并且在 30 d 的隨訪中發現左心室舒張末期容積降低更明顯;但接受 Tendyne 系統治療的患者 30 d 死亡率高于接受 TEER 治療的患者,死因主要為感染[16]。正在進行中的 SUMMIT 研究(NCT03433274)將進一步比較 TEER 和 Tendyne 系統的安全性和有效性。目前,SUMMIT 研究早期經驗 Roll-in 隊列(n=100)分析了 Tendyne 瓣膜植入后的臨床結果,術后 30 d 時主要并發癥是大出血(25/100);術后 1 年生存率為 74.3%;隨訪 1 年時 96.5% 的患者 MR 0/1+級;1 年心臟超聲隨訪顯示 MR 改善仍可持續,同時心輸出量亦有所增加。

此外,Tendyne 可能擁有最廣泛的 TMVR 數據,相關的多項臨床研究均在進行中,如 Mitral Annular Calcification 研究(NCT03539458)、擴展性研究(NCT02321514),預計將在全球 40 個中心招募 350 例患者,隨訪 TMVR 術后 5 年的臨床結局,進一步驗證 Tendyne 瓣膜的安全性和有效性,預期在 2025 年 12 月完成入組。

1.2 Intrepid 系統

Intrepid 二尖瓣置換系統(美國美敦力公司)早期為經心尖入路,因死亡率較高后期開發出經股靜脈入路。根據經股靜脈入路 Intrepid 早期可行性研究及經心尖入路 Intrepid Pilot 研究的中期結果,30 例患者術后 30 d 及 15 例患者術后 1 年隨訪時均未出現卒中或短暫性腦缺血發作;主要血管并發癥發生率為 27%;22% 的患者因心血管疾病再次入院;9% 的患者出現心力衰竭;1 例患者在隨訪第 378 天因淋巴瘤復發和心力衰竭加重死亡[17]。APOLLO 試驗(NCT03242642)是一項正在進行的大型單臂試驗,擬招募超過

其他 3 種進入臨床試驗階段的 TMVR 器械(SAPIEN M3 系統、Evoque 系統、Cephea 系統)相關可行性研究及確證性研究正在進行中,近 2 年尚未有新的數據發布。因臨床結果不理想,加拿大 Neovasc 公司已放棄 Tiara 系統開發。

2 國內 TMVR 在 MR 中的應用

國內 TMVR 器械研發起步較國外晚,目前已開發出超過 10 種 TMVR 瓣膜,進入臨床研究階段的有以下 6 種(圖1)。

圖1

國內在研經導管二尖瓣置換術器械

圖1

國內在研經導管二尖瓣置換術器械

2.1 MitraFix 系統

MitraFix 瓣膜(上海以心醫療器械有限公司)由一個 D 形鎳鈦合金框架和牛心包三葉瓣組成,通過獨有的單框架結構減少左心室流出道梗阻(left ventricular outflow tract obstruction, LVOTO)的發生率。該框架設計依靠心室側 12 個錨定爪與心房側的 D 形結構達到錨定目的,同時兼顧防漏功能,減小瓣膜壓縮后的尺寸。MitraFix 的輸送系統內置 2 個超聲標記,用于提示旋轉方向和操作深度,不依賴于雜交手術室,全程在超聲影像引導下實現瓣膜植入,可以減少放射損傷。MitraFix 系統可以通過心尖和股靜脈-房間隔入路植入。

MitraFix 的可行性研究(ChiCTR1900025823)已完成試驗招募,相關研究結果尚未發表。根據病例報道結果,2 例外科高危的 MR 患者在植入 MitraFix 瓣膜術后即刻和 1 個月后瓣膜功能保持穩定,左心室舒張末徑分別從 66 和 68 mm 降至 60 和 50 mm,左心室射血分數分別從 32% 和 39% 升至 47% 和 60%[18]。MitraFix 的確證性研究(ChiCTR2200065690)旨在進一步評估 MitraFix 的安全性和有效性,目前尚在入組。

2.2 Mi-thos 系統

Mi-thos 系統(上海紐脈醫療科技股份有限公司)應用雙側鎳鈦合金自膨支架,內層圓形支架連接牛心包三葉瓣,外層 D 形支架貼合二尖瓣解剖結構。心房側的大傘盤密封膜可以防止瓣周漏,心室側則通過三層倒刺、軸向張力錨定瓣膜,減少瓣膜移位。同時,心室側的收口設計可以降低 LVOTO 的風險,減少術后并發癥。Mi-thos 系統通過心尖植入。

早期的可行性 FIM 研究納入了 10 例 MR 患者接受 Mi-thos 系統治療,在 30 d 的隨訪期間均未出現圍手術期死亡或主要并發癥;所有植入瓣膜均為 0 至微量的瓣周漏或 MR,30 d 時二尖瓣中位壓差為 2.0 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)(四分位數間距:2.0~3.0 mm Hg);有 1 例患者術后出現輕度的 LVOTO;另有 1 例患者術后 3 年半復查瓣膜功能良好,心功能較術前改善,是目前國內報道隨訪時間最長的病例[19]。Mi-thos 系統也應用于生物瓣衰敗后環中瓣置入,1 例 85 歲的老年患者生物瓣衰敗后成功植入一枚尺寸為 29 mm 的 Mi-thos 瓣膜,術后瓣膜功能良好,無瓣周漏與 LVOTO,患者術后 4 d 即出院[20]。進一步評估 Mi-thos 安全性和療效的臨床確證性研究(NCT04195984)尚在進行中。

2.3 TruDelta 系統

TruDelta 系統(江蘇臻億醫療科技有限公司)采用雙層支架設計,外支架設計為 D 形,貼合原生瓣環,內側縫合連接生物瓣。TruDelta 瓣膜先放于心房側,后放于心室側,瓣膜釋放時由心尖拉緊心外膜墊固定。心尖固定器有大、小兩種規格,固定器與心外膜貼合部分包覆高分子材料,給瓣膜提供錨定力的同時幫助封閉心尖創口。輸送系統采用裝載、釋放、回收一體式設計,提供多種拉力調節模式,可實現瓣膜回收和重新定位。

據 2024 年中國杭州瓣膜會報道,TruDelta 的早期可行性研究已完成 10 例臨床預試驗植入和隨訪。其中 1 例患者心功能恢復良好,出院時左心室射血分數恢復至 40%;另 1 例患者瓣膜釋放后效果良好,術后 1 個月出現瓣周漏伴血尿,術后第 44 天進行了二次手術,在原位置重新拉緊心外膜墊,術后患者瓣周漏消失,未再觀察到血尿。

2.4 AltaValve 系統

AltaValve 系統(上海微創心通醫療科技有限公司和美國 4C Medical Technologies 公司)采用心房錨定方式,在瓣下裝置內無任何主動錨定。這種獨特的錨定方法可最大限度降低 LVOTO 的風險,避免干擾左心室底部,并擴大其應用于治療較大的二尖瓣環。因此,AltaValve 系統獲得美國食品藥品監督管理局授予突破性設備名稱,用于 2 種治療適應證:中度至重度或重度 MR 的治療,以及中度至重度或重度 MR 伴中度/重度 MAC 的治療。AltaValve 瓣膜可通過經心尖入路或經房間隔入路植入。

近期的病例系列報道了 3 例接受 AltaValve 瓣膜治療的患者,其中 1 例為人道手術治療,所有患者的技術成功概率均為 100%,術后 30 d 隨訪時患者 MR 由重度改善至輕度或無,紐約心臟病協會(New York Heart Association, NYHA)心功能分級由Ⅲ~Ⅳ級減輕至Ⅰ~Ⅱ級,術后 3~6 個月的隨訪依然穩定保持上述效果[21]。目前,AltaValve 的早期可行性研究 (NCT03997305)共納入 24 例重度 MR 患者,技術成功率高達 96%;所有患者術后 MR 完全消失且無瓣周漏,二尖瓣平均壓差(2.2±1.1) mm Hg,左心室射血分數保持不變;術后 30 d 隨訪時,23 例患者無或微量瓣周漏,僅 1 例患者觀察到輕度瓣周漏;23 例患者 NYHA 分級Ⅰ/Ⅱ級;沒有觀察到血栓栓塞、新發心房顫動或需起搏器植入等并發癥。即將開始的全球驗證性研究將為 AltaValve 提供更多安全性及有效性的臨床數據。

2.5 其他

Highlife 系統[沛嘉醫療科技(蘇州)有限公司]、Cardiovalve 系統(杭州啟明醫療器械有限公司)通過了國家藥品監督管理局的創新醫療器械特別審批申請。相關的早期可行性研究及確證性研究(NCT04888247、NCT05610566、NCT04029363、NCT04029337、NCT03339115)正在進行中。

3 TMVR 研究的挑戰

相較于經導管主動脈瓣置換術的迅速投入商業化治療,TMVR 受限于復雜的二尖瓣解剖結構、經心尖入路轉變到經股靜脈-經房間隔(transfemoral-transseptal, TF)入路、瓣膜設計和鈣化病變等難題,發展顯得尤為緩慢。

3.1 二尖瓣解剖結構的挑戰

二尖瓣結構復雜,有瓣葉、瓣環、瓣下腱索和乳頭肌等二尖瓣裝置,形態上近似馬鞍形,但在不同心動周期形態多變。二尖瓣環在不同疾病狀態下的表現各異,也可能合并鈣化等問題。對于左心室尺寸小的患者,較大的瓣膜假體及瓣膜周圍的框架結構會增加 LVOTO 的風險。TMVR 術前均需常規評估左心室大小、主動脈瓣-二尖瓣夾角和自體二尖瓣前葉長度等結構因素,導致部分患者無法通過 TMVR 術前的篩查。據不同研究報道,TMVR 患者篩查失敗率在 60%~98%[11, 22-23],LVOTO 風險大是其中的主要因素。

目前通常采用超聲和增強 CT 評估左心室流出道在全心動周期的情況,以判斷患者是否可以入組。對于 LVOTO 風險大的患者,可采用消融術如酒精室間隔消融、脈沖電場消融和間隔射頻消融術,二尖瓣前葉改造術如二尖瓣前葉撕裂術和球囊輔助二尖瓣前葉易位術,或電化學術進行術前預處理[23]。

酒精室間隔消融最早在 20 世紀 80 年代用于治療肥厚性心肌病[24],并被推薦為Ⅰ類適應證用于治療藥物難治性嚴重癥狀性 LVOTO[25]。該技術需經皮穿刺后將 0.014 英寸(1 英寸=2.54 cm)導絲和球囊導管推入冠狀動脈,通過多角度血管造影確認供應室間隔基底部的分支血管,緩慢注入 0.5~1 mL 98% 無水乙醇,持續 5~10 min。根據室間隔肥厚程度、血管大小和需要處理的血管數量不同,有時需要注入 1~2 mL 乙醇。在手術過程中和手術后,都需要臨時起搏器支持來降低房室傳導阻滯的風險。手術中通過心臟超聲確認室間隔運動減弱,最后進行冠狀動脈造影確認室間隔分支無血流。

二尖瓣前葉撕裂術最早于 2017 年用于既往有瓣環成形術或嚴重 MAC 的患者,減少 TMVR 手術后出現 LVOTO 的風險[26]。該技術由股動脈入路進行經皮穿刺,插入 2 個可操縱的引導導管,其中一個用于引導帶電導絲穿過二尖瓣前葉的中心和基底部;另一個導管置于左心室,含有一個套圈用于捕獲帶電導絲的末端并形成一個導絲環。通電后導絲環沿二尖瓣前葉的中心線從基底部撕裂到尖端。這步操作通常會導致 MR 進展甚至惡化,術中可以植入主動脈內球囊反搏減輕左心室后負荷以維持血流動力學穩定。二尖瓣前小葉撕裂術完成后即可進行 TMVR 術。

在瓣膜設計上,不斷有新的優化策略降低植入瓣膜對左心室結構的影響,如 MitraFix 通過單框架設計減少瓣膜對左心室的擠壓;Cardiovalve 縮短了心室側長度,降低瓣膜植入后 LVOTO 的風險;AltaValve 采取心房錨定方式規避瓣膜結構進入左心室,提高了手術安全性。

3.2 經心尖入路到 TF 入路的挑戰

TMVR 介入路徑主要有經心尖、TF、經左心房及經主動脈[27]。經心尖是目前的主流入路選擇,因其具有通路長度短、瓣膜易于精準定位、保證同軸性和操作相對簡單的特點。但經心尖入路會帶來心肌損傷、心肌出血等合并癥[28]和死亡率較高等風險[12]。Tendyne、Mi-thos 和 TruDelta 均選擇經心尖入路,術中關鍵在于心尖穿刺位點的確認。通過心臟超聲將二尖瓣環投影成 D 形,在左心室側壁和間隔壁之間定位長軸穿刺位點。當長軸方向穿刺位點過于靠近左心室側壁時將影響同軸性,可能導致瓣周漏發生。

TF 路徑相對于經心尖路徑避開了心尖損傷,但 TF 瓣膜輸送系統往往大于 28F,進入左心房的過程中必須調彎,難以保證不損傷股靜脈,同時輸送系統的長度、調彎靈活性等要求均對研發提出了挑戰。操作上 TF 路徑需要多層輸送管鞘輔助,對術者的經驗與技術也提出了較高的要求。MitraFix、AltaValve、Highlife 均在心尖入路基礎上開發了 TF 路徑,Cardiovalve 僅開發了 TF 路徑進行瓣膜植入,簡化手術步驟為定位、錨定和釋放,目前有待更多臨床前研究的數據揭示 TF 路徑的安全性和有效性。

盡管經心尖入路取得了技術上的成功,但 TF 入路是 TMVR 設備研發未來的方向。設計出一種尺寸更小的、操作更靈活的輸送系統對保證患者安全至關重要,一旦 TF 入路設備進入商業化,可能會成為未來 TMVR 的首選策略。

3.3 TMVR 設計的挑戰

二尖瓣人工瓣膜的結構和錨定方式是 TMVR 設計的主要難點。支架結構設計的依據是輸送系統的功能和錨定原理。目前在研的 TMVR 瓣膜結構上可以分為以下 5 類:順應性 D 形、非順應性 D 形、順應性圓形、非順應性圓形和環外固定。

考慮到二尖瓣在全心動周期及不同疾病情況變化多樣,同時瓣環質地柔軟,難以提供足夠的徑向支撐給人工瓣膜,心室腔內的腱索結構也會影響瓣膜固定,當下 TMVR 器械通常采取多種錨定方式結合來增加穩定性[29]。Intrepid 和 Mi-thos 通過徑向過盈和外支架的倒刺實現固定,防止移位。Tendyne 和 TruDelta 通過末端系繩連接心外膜墊固定瓣膜。AltaValve 通過心房錨定避免 LVOTO,同時增強固定。

3.4 二尖瓣鈣化的挑戰

MAC 是一種進行性退行性二尖瓣病變,與二尖瓣狹窄、反流或合并兩者有關。在有癥狀的 MR 患者中有一半由于手術風險高、合并癥嚴重或存在手術禁忌證而無法接受手術,在 MAC 患者中尤其如此[30]。

經導管主動脈瓣膜的 TMVR 和專有的 TMVR 已成為 MAC 手術高風險患者的選擇,然而相關的臨床研究結果不盡如人意[30-37](表1)。在 MAC 全球注冊研究中,Guerrero 等[33]報道了 116 例使用球囊擴張式主動脈瓣膜治療嚴重 MAC 患者術后 1 年的結果,其中 13 例(11.2%)患者發生 LVOTO 合并血流動力學障礙,并表現出較高的住院死亡率;30 d 和 1 年全因死亡率分別為 25.0% 和 53.7%;大多數患者(71.8%)在 TMVR 后心功能改善為 NYHA Ⅰ級或Ⅱ級。一項比較 MAC 患者接受外科手術或 TMVR 臨床療效的 Meta 分析發現,與因生物假體瓣膜或人工瓣環功能障礙(瓣中瓣和環中瓣)而接受 TMVR 的患者相比,MAC 患者接受 TMVR 后有更高的早期死亡風險(31% vs. 7%),更低的手術成功率(64% vs. 91%),更高的 LVOTO 風險(36% vs. 4%)和更大的轉外科手術比例(9% vs. 2%)[38]。上述結果提示 MAC 患者 TMVR 的并發癥發生率和中短期死亡率均較高,需要進一步的臨床研究來評估 TMVR 在 MAC 患者中的安全性和有效性。

在 MAC 患者中,TMVR 術后主要面對瓣周漏、血栓形成、房室溝損傷、瓣膜移位和栓塞,以及 LVOTO 等并發癥。這些情況可以經過連續的心臟超聲和定期的臨床隨訪進行監測。瓣周漏可能需要封堵治療;血栓可以通過至少口服 6 個月抗凝藥物預防;瓣膜移位在顯著鈣化和鈣化不對稱的 MAC 患者中更常見,可能需要二次手術處理;LVOTO 的預防同 3.1 所述。

4 結語

TMVR 已成為治療二尖瓣疾病的一種很有前景的方法,旨在克服與 TEER 相關的一些局限性,為高手術風險患者提供更多治療選擇。二尖瓣復雜的解剖結構給 TMVR 器械研發,特別是瓣膜錨定和 TF 入路設計,帶來了巨大的障礙,嚴重影響了 TMVR 的發展速度。盡管如此,一些設備已經在精心篩選的患者中顯示出有希望的早期結果,相關的臨床研究目前正在進行中,相信未來會有更多積極的結果推動 TMVR 在二尖瓣疾病治療領域的進步。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。