引用本文: 趙云, 譚國靜, 張秀容, 王桂林, 劉兵. 210 例頜面部皮膚裂傷兒童的急診美容縫合. 華西醫學, 2024, 39(11): 1710-1713. doi: 10.7507/1002-0179.202409224 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

兒童在學習及生活中容易發生意外而導致皮膚出現裂傷,頜面部皮膚裂傷在兒童皮膚裂傷中較為常見。隨著生活水平的日益提高,頜面部皮膚裂傷患兒及家屬對處置便捷性、疼痛程度及美觀效果等方面的要求越來越高。頜面部是人體中最直觀表現的部位,若頜面部皮膚裂傷處置不當,后期極容易出現瘢痕,影響患兒愈合后的美觀效果,不利于患兒的身心健康[1-2]。因此,本研究回顧性分析了宜賓市第二人民醫院臨港院區行急診美容縫合的頜面部皮膚裂傷患兒的臨床資料,旨在為優化頜面部皮膚裂傷兒童的救治提供參考依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取宜賓市第二人民醫院臨港院區急診科 2023 年 3 月-2024 年 3 月就診接受急診美容縫合的頜面部皮膚裂傷兒童為研究對象。納入標準:接受急診美容縫合的頜面部皮膚裂傷患兒,且裂傷深度達到真皮層。排除標準:① 病歷資料記錄不完整;② 頜面部嚴重創傷需住院治療;③ 合并有失血性休克、嚴重骨折或內臟損傷等危急情況。本研究已通過宜賓市第二人民醫院醫學倫理委員會審批,批準編號為 2021-070-01。

1.2 治療及隨訪方法

采用改良垂直褥式縫合法對患兒進行急診美容縫合[3],減張方法為使用 4-0 或 6-0 帶針可吸收外科縫合線從皮下脂肪層進針,在距離一側切口皮緣 0.5~1 cm 處,從皮下垂直穿出皮膚。然后,針從原針孔由皮膚向皮下進針,垂直于創緣在真皮內潛行到垂直切口附近,從真皮下穿出皮下;對側切口從真皮下進針到真皮內,在真皮內潛行至距離對側切口皮緣 0.5~1 cm 處穿出皮膚,然后針從原針孔由皮膚向皮下進針,從皮下脂肪層穿出。最后使用 6-0 帶針可吸收外科縫合線以 0.3~0.5 cm 間距間斷縫合皮膚。患兒接受急診美容縫合后,為有效了解患兒面部皮膚愈合及后期恢復情況,常規對患兒情況進行隨訪。對能夠回訪的患兒開展瘢痕評估,同時指導患兒家屬針對患兒皮膚增生性瘢痕開展后期祛瘢治療,合理使用硅酮類制劑、中藥制劑、激光治療等相關治療,必要時開展聯合干預治療。

1.3 研究方法

采用回顧性研究的方法,收集研究對象的詳細病歷資料,包括患兒的年齡、性別、皮膚裂傷的部位、受傷的病因、治療及隨訪情況等。此外,將患兒的皮膚裂傷按照長度分成為輕微傷(≤1 cm)、輕傷(>1 cm 且<5 cm)、中度傷(≥5 cm)3 個程度[4]。

1.4 統計學方法

將收集的數據全部錄入 Excel(2007 版)表格中,采用 SPSS 21.0 軟件進行描述性統計分析,計數資料采用例數和/或百分比表示。

2 結果

2.1 患兒的臨床特點

共納入頜面部皮膚裂傷患兒 210 例,其中 68 例為女孩,占 32.38%;142 例為男孩,占 67.62%。患兒年齡以 3 歲最多,有 39 例,占 18.57%,其次為 1 歲,有 38 例,占 18.10%。最少為 12 歲,為 1 例,占 0.48%。有 5 例患兒有 2 處裂傷,其中 3 例在同一部位,2 例不在同一部位(分別為鼻部和面頰部、鼻部和眉弓部)。患兒的皮膚裂傷部位以額部、眉弓及眼角、下頜部最多,分別占比 46.23%(98 例)、19.81%(42 例)、19.81%(42 例),其次為面頰、唇部、鼻部、耳后及耳廓,分別為 4.72%(10 例)、4.72%(10 例)、2.83%(6 例)、1.89%(4 例)。患兒頜面部皮膚裂傷的病因以自行摔倒最多,占 51.43%(108 例),其余病因為撞擊或擠壓傷(40.48%,85 例)、銳器傷(1.90%,4 例)、暴力傷(0.95%,2 例)、交通傷(1.43%,3 例)、咬傷或啄傷(1.43%,3 例)、其他意外(2.38%,5 例)。患兒的頜面部皮膚裂傷主要為輕傷(共 168 例,占 80.00%,包括男 115 例和女 53 例),中度傷最少(共 11 例,占 5.24%,包括男 7 例和女 4 例)。

2.2 患兒的治療及隨訪情況

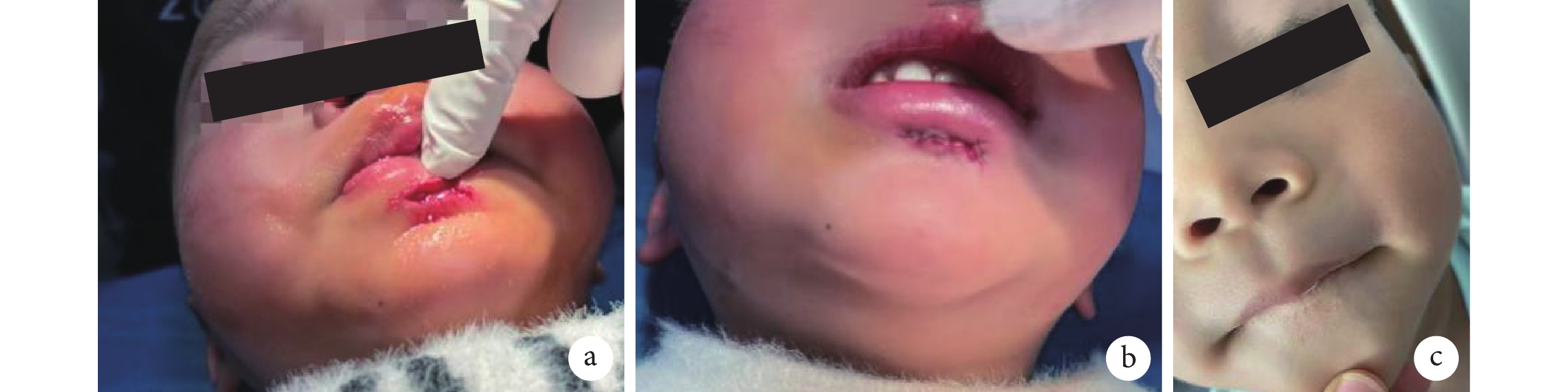

所有患兒均接受改良垂直褥式縫合術行急診美容縫合,術后患兒家屬滿意度較高。成功隨訪 37 例患兒。隨訪結果顯示,患兒頜面部皮膚裂傷傷口愈合良好,皮膚瘢痕不明顯,外觀皮膚基本正常。典型病例見圖1、2。

圖1

典型病例 1 相關圖像

圖1

典型病例 1 相關圖像

a. 術前圖像;b. 術后即刻圖像;c. 術后 1 年圖像。患兒,女,2 歲,摔倒致唇部皮膚裂傷,接受急診美容縫合后效果良好

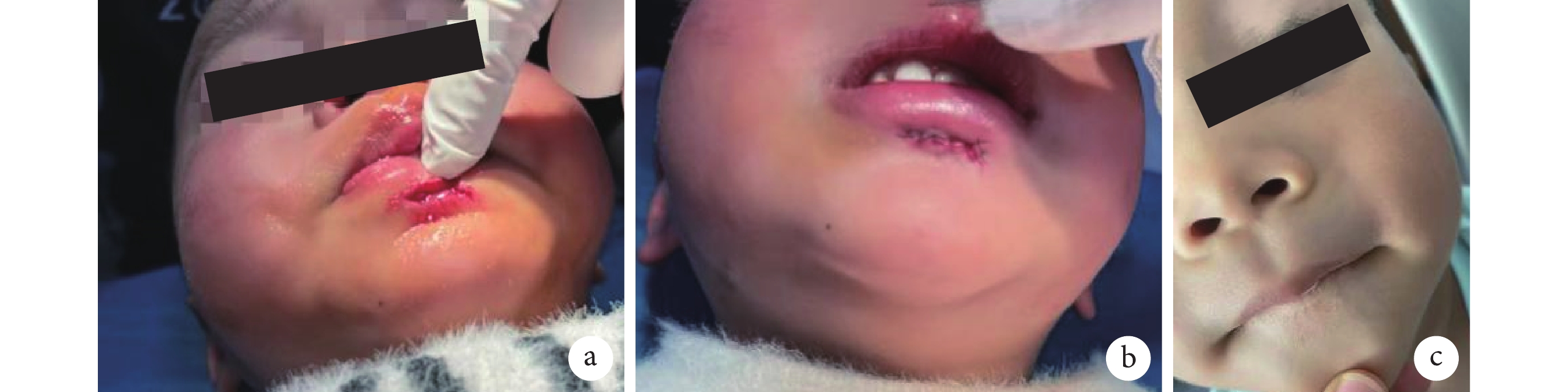

圖2

典型病例 2 相關圖像

圖2

典型病例 2 相關圖像

a. 術前圖像;b. 術后即刻圖像;c. 術后 4 個月圖像。患兒,男,4 歲,摔倒致右側面頰伴腮腺損傷合并上頜竇外側壁線性骨折,急診完善 CT 排除顱腦外傷后,立即給予清創縫合,采用 3M 減張護理貼固定,局部做好濕敷、按摩、保濕等,術后定期換藥和門診隨訪;患兒于術后第 10 天局部減張線結處出現炎癥反應,門診予以清創并剪掉線結;術后第 15 天使用抗瘢痕藥物;術后半年行激光治療。目前患兒一般情況可,面部殘留少許增生性瘢痕,瘢痕整體趨于穩定,開始逐漸軟化,紅色逐漸褪去,該患兒目前仍在持續隨訪中

3 討論

宜賓市第二人民醫院臨港院區是宜賓市臨港地區唯一的三級甲等醫院,急診就診患者較多,本研究通過對就診的頜面部皮膚裂傷患兒的資料進行回顧性分析,可在一定程度上反映本地區頜面部皮膚裂傷患兒的臨床特點,為后續兒童頜面部皮膚裂傷的救治及預防提供參考依據。皮膚裂傷是指各種原因導致的皮膚和軟組織的裂口,是急診科常見且多發的疾病,而頜面部是人體的暴露部位,易導致損傷,尤其在兒童中最多見[5-7]。兒童是頜面部損傷的特殊人群,因其解剖、生理和心理發育的特殊性,很容易受到傷害。兒童的頭部相對較大,重心較高,運動協調性較差;此外,兒童自理性差,容易發生意外,這些都會增加頜面部損傷的發生率。而兒童頜面部損傷可能導致發育畸形、面部畸形、功能障礙,甚至影響心理健康狀況等[8]。

3.1 頜面部皮膚裂傷患兒的臨床特點

在急診就診的病例中,兒童頜面部損傷并不少見。有研究報道,兒童頜面部損傷的發生率為 3.3%~30.2%[9]。由于兒童在解剖、生理上與成人不同,其頜面部的損傷值得重視和研究。本研究顯示,男孩皮膚裂傷例數多于女孩,與相關研究結果[10-12]類似。這可能是由于男孩較女孩更活潑好動,更容易暴露在各種創傷的危險因素下。因此,對于活潑好動的兒童,特別是男孩,家長更應該提高警惕,加強對孩子的看護,盡可能避免傷害。

有研究者報道,在面部軟組織創傷患者中,未成年超過半數[13-14],以幼兒、學齡前兒童較多[7]。本研究也顯示,患兒年齡以 3 歲最多,與吳馨怡等[10]的研究結果一致。其原因可能是該年齡階段兒童對周圍環境充滿好奇,且具備一定的行動力,但四肢不協調、自我防范意識薄弱、應變能力差,加之家長看護不夠,容易發生意外傷害。因此,應加強對家長的安全意識教育,提高幼兒看護者的警惕性,以預防為主,減少傷害的發生,這在幼兒成長發育中具有重要意義。

本研究顯示,患兒的皮膚裂傷部位以額部最多,這與相關研究結果[13, 15]類似。其可能原因為額部是兒童面部最突出的部位,兒童遭受外傷時身體常呈前傾位,使得易暴露的額部更容易發生損傷。但也有部分研究者認為,兒童頜面部軟組織損傷常發生在面部的下 1/3,尤其是嘴唇和下巴[16-17]。

本研究顯示,患兒皮膚裂傷的病因以自行摔倒最多,與邊亞濱等[18]的研究結果較為相似。本研究還顯示,患兒皮膚裂傷的其他病因包括撞擊或擠壓傷、銳器傷、交通傷、其他意外等。這與兒童的活動習慣有關,兒童往往活潑好動,自我保護能力較差,多在自行玩耍時發生意外[3, 19]。建議監護人時刻關注兒童玩耍情況,及時預測并防范危險發生。

本研究顯示,患兒的皮膚裂傷多為輕傷(傷口長度>1 cm 且<5 cm),與王若安[7]和孫海洋等[20]的研究結果較為相似。

3.2 診療體會

當患兒出現頜面部皮膚裂傷時,家長們極易出現焦慮、煩躁、緊張等情緒,在診療過程中,既要考慮到處理傷口的緊迫性,同時也要考慮到縫合傷口的美觀性。本研究中所有患兒均使用改良垂直褥式縫合法,既充分減張皮膚,又能節約縫合的時間,近觀皮膚無明顯凹痕,實現“社交無痕”。然而,由于患兒易哭鬧且配合度較差,皮膚裂傷的長度越長,哭鬧時縫合操作難度會加大,建議縫合前盡量安撫好患兒情緒。此外,值得注意的是,對于成功隨訪的患兒,根據瘢痕指南[21]及自身臨床經驗,開展一系列瘢痕評估及治療指導,對面部皮膚裂傷患兒后期的恢復具有較大意義。

綜上所述,本研究納入的 210 例頜面部皮膚裂傷患兒中,男孩占 67.62%,年齡以 3 歲最多,皮膚裂傷部位以額部最多,病因以自行摔倒最多。患兒的頜面部皮膚裂傷主要為輕傷。對于頜面部皮膚裂傷患兒,采用改良垂直褥式縫合法進行急診美容縫合有利于患兒的損傷恢復和面部美觀。然而,本研究中,由于初期缺乏相應的嚴謹隨訪機制,成功隨訪的患兒例數較少,后期將進一步完善隨訪機制,深入探討患兒接受急診美容縫合后的遠期情況。總之,接診頜面部皮膚裂傷患兒時,醫務人員需要緊急進行系統化評估,查看患兒是否合并有其他損傷,如失血性休克、內臟損傷等,在患兒生命體征穩定的前提下可酌情進行急診美容縫合[19]。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

兒童在學習及生活中容易發生意外而導致皮膚出現裂傷,頜面部皮膚裂傷在兒童皮膚裂傷中較為常見。隨著生活水平的日益提高,頜面部皮膚裂傷患兒及家屬對處置便捷性、疼痛程度及美觀效果等方面的要求越來越高。頜面部是人體中最直觀表現的部位,若頜面部皮膚裂傷處置不當,后期極容易出現瘢痕,影響患兒愈合后的美觀效果,不利于患兒的身心健康[1-2]。因此,本研究回顧性分析了宜賓市第二人民醫院臨港院區行急診美容縫合的頜面部皮膚裂傷患兒的臨床資料,旨在為優化頜面部皮膚裂傷兒童的救治提供參考依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取宜賓市第二人民醫院臨港院區急診科 2023 年 3 月-2024 年 3 月就診接受急診美容縫合的頜面部皮膚裂傷兒童為研究對象。納入標準:接受急診美容縫合的頜面部皮膚裂傷患兒,且裂傷深度達到真皮層。排除標準:① 病歷資料記錄不完整;② 頜面部嚴重創傷需住院治療;③ 合并有失血性休克、嚴重骨折或內臟損傷等危急情況。本研究已通過宜賓市第二人民醫院醫學倫理委員會審批,批準編號為 2021-070-01。

1.2 治療及隨訪方法

采用改良垂直褥式縫合法對患兒進行急診美容縫合[3],減張方法為使用 4-0 或 6-0 帶針可吸收外科縫合線從皮下脂肪層進針,在距離一側切口皮緣 0.5~1 cm 處,從皮下垂直穿出皮膚。然后,針從原針孔由皮膚向皮下進針,垂直于創緣在真皮內潛行到垂直切口附近,從真皮下穿出皮下;對側切口從真皮下進針到真皮內,在真皮內潛行至距離對側切口皮緣 0.5~1 cm 處穿出皮膚,然后針從原針孔由皮膚向皮下進針,從皮下脂肪層穿出。最后使用 6-0 帶針可吸收外科縫合線以 0.3~0.5 cm 間距間斷縫合皮膚。患兒接受急診美容縫合后,為有效了解患兒面部皮膚愈合及后期恢復情況,常規對患兒情況進行隨訪。對能夠回訪的患兒開展瘢痕評估,同時指導患兒家屬針對患兒皮膚增生性瘢痕開展后期祛瘢治療,合理使用硅酮類制劑、中藥制劑、激光治療等相關治療,必要時開展聯合干預治療。

1.3 研究方法

采用回顧性研究的方法,收集研究對象的詳細病歷資料,包括患兒的年齡、性別、皮膚裂傷的部位、受傷的病因、治療及隨訪情況等。此外,將患兒的皮膚裂傷按照長度分成為輕微傷(≤1 cm)、輕傷(>1 cm 且<5 cm)、中度傷(≥5 cm)3 個程度[4]。

1.4 統計學方法

將收集的數據全部錄入 Excel(2007 版)表格中,采用 SPSS 21.0 軟件進行描述性統計分析,計數資料采用例數和/或百分比表示。

2 結果

2.1 患兒的臨床特點

共納入頜面部皮膚裂傷患兒 210 例,其中 68 例為女孩,占 32.38%;142 例為男孩,占 67.62%。患兒年齡以 3 歲最多,有 39 例,占 18.57%,其次為 1 歲,有 38 例,占 18.10%。最少為 12 歲,為 1 例,占 0.48%。有 5 例患兒有 2 處裂傷,其中 3 例在同一部位,2 例不在同一部位(分別為鼻部和面頰部、鼻部和眉弓部)。患兒的皮膚裂傷部位以額部、眉弓及眼角、下頜部最多,分別占比 46.23%(98 例)、19.81%(42 例)、19.81%(42 例),其次為面頰、唇部、鼻部、耳后及耳廓,分別為 4.72%(10 例)、4.72%(10 例)、2.83%(6 例)、1.89%(4 例)。患兒頜面部皮膚裂傷的病因以自行摔倒最多,占 51.43%(108 例),其余病因為撞擊或擠壓傷(40.48%,85 例)、銳器傷(1.90%,4 例)、暴力傷(0.95%,2 例)、交通傷(1.43%,3 例)、咬傷或啄傷(1.43%,3 例)、其他意外(2.38%,5 例)。患兒的頜面部皮膚裂傷主要為輕傷(共 168 例,占 80.00%,包括男 115 例和女 53 例),中度傷最少(共 11 例,占 5.24%,包括男 7 例和女 4 例)。

2.2 患兒的治療及隨訪情況

所有患兒均接受改良垂直褥式縫合術行急診美容縫合,術后患兒家屬滿意度較高。成功隨訪 37 例患兒。隨訪結果顯示,患兒頜面部皮膚裂傷傷口愈合良好,皮膚瘢痕不明顯,外觀皮膚基本正常。典型病例見圖1、2。

圖1

典型病例 1 相關圖像

圖1

典型病例 1 相關圖像

a. 術前圖像;b. 術后即刻圖像;c. 術后 1 年圖像。患兒,女,2 歲,摔倒致唇部皮膚裂傷,接受急診美容縫合后效果良好

圖2

典型病例 2 相關圖像

圖2

典型病例 2 相關圖像

a. 術前圖像;b. 術后即刻圖像;c. 術后 4 個月圖像。患兒,男,4 歲,摔倒致右側面頰伴腮腺損傷合并上頜竇外側壁線性骨折,急診完善 CT 排除顱腦外傷后,立即給予清創縫合,采用 3M 減張護理貼固定,局部做好濕敷、按摩、保濕等,術后定期換藥和門診隨訪;患兒于術后第 10 天局部減張線結處出現炎癥反應,門診予以清創并剪掉線結;術后第 15 天使用抗瘢痕藥物;術后半年行激光治療。目前患兒一般情況可,面部殘留少許增生性瘢痕,瘢痕整體趨于穩定,開始逐漸軟化,紅色逐漸褪去,該患兒目前仍在持續隨訪中

3 討論

宜賓市第二人民醫院臨港院區是宜賓市臨港地區唯一的三級甲等醫院,急診就診患者較多,本研究通過對就診的頜面部皮膚裂傷患兒的資料進行回顧性分析,可在一定程度上反映本地區頜面部皮膚裂傷患兒的臨床特點,為后續兒童頜面部皮膚裂傷的救治及預防提供參考依據。皮膚裂傷是指各種原因導致的皮膚和軟組織的裂口,是急診科常見且多發的疾病,而頜面部是人體的暴露部位,易導致損傷,尤其在兒童中最多見[5-7]。兒童是頜面部損傷的特殊人群,因其解剖、生理和心理發育的特殊性,很容易受到傷害。兒童的頭部相對較大,重心較高,運動協調性較差;此外,兒童自理性差,容易發生意外,這些都會增加頜面部損傷的發生率。而兒童頜面部損傷可能導致發育畸形、面部畸形、功能障礙,甚至影響心理健康狀況等[8]。

3.1 頜面部皮膚裂傷患兒的臨床特點

在急診就診的病例中,兒童頜面部損傷并不少見。有研究報道,兒童頜面部損傷的發生率為 3.3%~30.2%[9]。由于兒童在解剖、生理上與成人不同,其頜面部的損傷值得重視和研究。本研究顯示,男孩皮膚裂傷例數多于女孩,與相關研究結果[10-12]類似。這可能是由于男孩較女孩更活潑好動,更容易暴露在各種創傷的危險因素下。因此,對于活潑好動的兒童,特別是男孩,家長更應該提高警惕,加強對孩子的看護,盡可能避免傷害。

有研究者報道,在面部軟組織創傷患者中,未成年超過半數[13-14],以幼兒、學齡前兒童較多[7]。本研究也顯示,患兒年齡以 3 歲最多,與吳馨怡等[10]的研究結果一致。其原因可能是該年齡階段兒童對周圍環境充滿好奇,且具備一定的行動力,但四肢不協調、自我防范意識薄弱、應變能力差,加之家長看護不夠,容易發生意外傷害。因此,應加強對家長的安全意識教育,提高幼兒看護者的警惕性,以預防為主,減少傷害的發生,這在幼兒成長發育中具有重要意義。

本研究顯示,患兒的皮膚裂傷部位以額部最多,這與相關研究結果[13, 15]類似。其可能原因為額部是兒童面部最突出的部位,兒童遭受外傷時身體常呈前傾位,使得易暴露的額部更容易發生損傷。但也有部分研究者認為,兒童頜面部軟組織損傷常發生在面部的下 1/3,尤其是嘴唇和下巴[16-17]。

本研究顯示,患兒皮膚裂傷的病因以自行摔倒最多,與邊亞濱等[18]的研究結果較為相似。本研究還顯示,患兒皮膚裂傷的其他病因包括撞擊或擠壓傷、銳器傷、交通傷、其他意外等。這與兒童的活動習慣有關,兒童往往活潑好動,自我保護能力較差,多在自行玩耍時發生意外[3, 19]。建議監護人時刻關注兒童玩耍情況,及時預測并防范危險發生。

本研究顯示,患兒的皮膚裂傷多為輕傷(傷口長度>1 cm 且<5 cm),與王若安[7]和孫海洋等[20]的研究結果較為相似。

3.2 診療體會

當患兒出現頜面部皮膚裂傷時,家長們極易出現焦慮、煩躁、緊張等情緒,在診療過程中,既要考慮到處理傷口的緊迫性,同時也要考慮到縫合傷口的美觀性。本研究中所有患兒均使用改良垂直褥式縫合法,既充分減張皮膚,又能節約縫合的時間,近觀皮膚無明顯凹痕,實現“社交無痕”。然而,由于患兒易哭鬧且配合度較差,皮膚裂傷的長度越長,哭鬧時縫合操作難度會加大,建議縫合前盡量安撫好患兒情緒。此外,值得注意的是,對于成功隨訪的患兒,根據瘢痕指南[21]及自身臨床經驗,開展一系列瘢痕評估及治療指導,對面部皮膚裂傷患兒后期的恢復具有較大意義。

綜上所述,本研究納入的 210 例頜面部皮膚裂傷患兒中,男孩占 67.62%,年齡以 3 歲最多,皮膚裂傷部位以額部最多,病因以自行摔倒最多。患兒的頜面部皮膚裂傷主要為輕傷。對于頜面部皮膚裂傷患兒,采用改良垂直褥式縫合法進行急診美容縫合有利于患兒的損傷恢復和面部美觀。然而,本研究中,由于初期缺乏相應的嚴謹隨訪機制,成功隨訪的患兒例數較少,后期將進一步完善隨訪機制,深入探討患兒接受急診美容縫合后的遠期情況。總之,接診頜面部皮膚裂傷患兒時,醫務人員需要緊急進行系統化評估,查看患兒是否合并有其他損傷,如失血性休克、內臟損傷等,在患兒生命體征穩定的前提下可酌情進行急診美容縫合[19]。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。