引用本文: 孫豐林, 于海洋, 徐會娟, 許榮, 王海鵬, 夏擁軍, 王惠忠. 聯合軟組織瓣修復喉癌術后缺損療效的客觀評價. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(9): 1115-1119. doi: 10.7507/1002-1892.20140243 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

喉癌是頭頸部最常見的惡性腫瘤,全球每年新發病例約12 000例[1],其中約75%腫瘤局限于聲門區[2]。對于早期聲門型喉癌,無論是傳統喉部分切除術、放療,還是激光手術治療,最終目標均為在完全切除腫瘤前提下獲得滿意喉功能,從而改善患者生活質量[3]。傳統喉部分切除術后喉功能的恢復除與病變范圍、術中切除組織量有關外,還取決于喉腔修復方法。2008年1月-2012年12月,我們收治47例早期聲門型喉癌患者,病灶徹底切除后采用室帶下拉聯合頸部帶狀肌肌筋膜瓣修復喉腔。現通過比較手術前后喉的形態及患者嗓音變化,客觀評價其療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組患者均為男性;年齡60~75歲,平均68.5歲。病程4~11個月,平均7.2個月。術前病理檢查提示高分化鱗狀細胞癌38例,中分化鱗狀細胞癌9例。根據美國癌癥聯合會(AJCC)TNM分期標準[4],T1aN0M0期28例,T1bN0M0期14例,T2N0M0期5例;均累及前聯合。患者術前均未接受放、化療。

1.2 手術方法

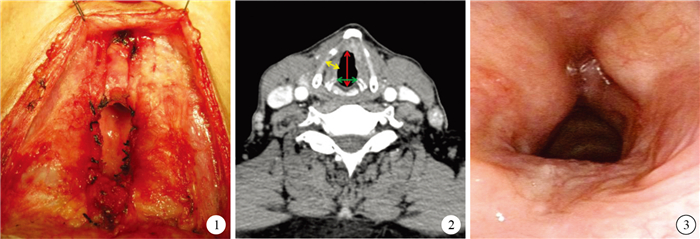

局麻下行常規氣管切開術,然后全麻下行喉部分切除術。根據病變范圍及浸潤深度確定切除范圍,包括對稱性切除兩側甲狀軟骨板前0.5~1.0 cm,切除患側聲帶膜部、喉室、部分室帶、聲門旁間隙及聲門下黏膜,腫瘤切除安全邊界為0.5 cm。病灶切除后,本組缺損范圍上至室帶水平,下達聲門下約0.5 cm處,向后至杓狀軟骨聲帶突前。松解單側或兩側殘留室帶并下拉至與聲門下切緣同一平面后縫合,形成新喉腔外側壁后半部分。本組5例累及喉室的T2N0M0期病變由于切除較多室帶組織,單純松解下拉殘余室帶無法完全覆蓋創面,經適當松解會厭根部后將室帶下拉縫合。將兩側帶狀肌肌筋膜翻入喉腔,分別與室帶切緣、聲門下切緣縫合,形成新喉腔外側壁前半部分(圖 1)。拉攏縫合兩側帶狀肌,關閉喉腔。取術中切除組織行病理檢查。

圖1

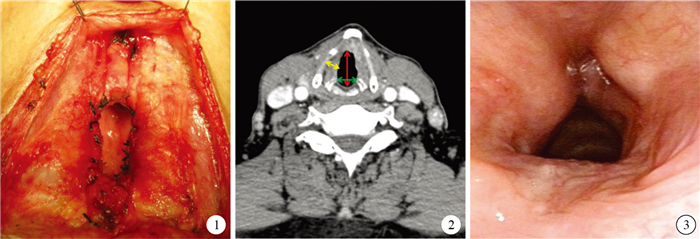

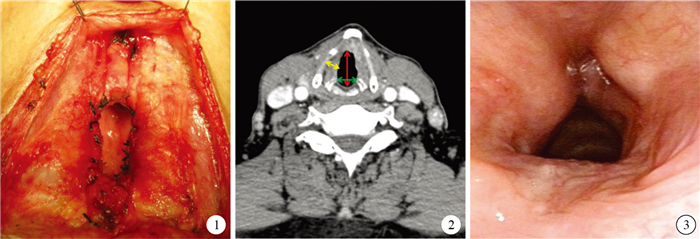

術中室帶下拉聯合帶狀肌肌筋膜瓣修復喉腔后大體觀察??圖 2聲門區形態學測量示意圖紅箭頭示聲門區前后徑綠箭頭示聲突間距黃箭頭示聲門區軟組織厚度??圖 3術后1年電子喉鏡下觀察

Figure1.

The general observation of the laryngeal cavity after repaired by ventricular fold pull-down combined with strip myofascial flap ??Fig. 2 The sketch of glottic morphological measurement Red arrow showed the anteroposterior diameter of vocal area Green arrow showed the distance between both sides of vocal process Yellow arrow showed the thickness of soft tissue of vocal area ??Fig. 3 Electronic laryngoscope observation at 1 year after operation

圖1

術中室帶下拉聯合帶狀肌肌筋膜瓣修復喉腔后大體觀察??圖 2聲門區形態學測量示意圖紅箭頭示聲門區前后徑綠箭頭示聲突間距黃箭頭示聲門區軟組織厚度??圖 3術后1年電子喉鏡下觀察

Figure1.

The general observation of the laryngeal cavity after repaired by ventricular fold pull-down combined with strip myofascial flap ??Fig. 2 The sketch of glottic morphological measurement Red arrow showed the anteroposterior diameter of vocal area Green arrow showed the distance between both sides of vocal process Yellow arrow showed the thickness of soft tissue of vocal area ??Fig. 3 Electronic laryngoscope observation at 1 year after operation

1.3 客觀評價指標

1.3.1 聲門區形態學參數

分別于術前1 d及術后1年采用64排螺旋CT(Toshiba公司,日本)行喉部聲門區掃描,應用CT機自帶軟件測量喉部聲帶突平面的聲門區前后徑、兩側聲帶突間距離(簡稱聲突間距)及聲門區軟組織厚度。其中聲門區軟組織厚度在術前為腫瘤未累及的聲帶游離緣至甲狀軟骨內板的垂直距離,測量任意3處取均值;術后為聲帶突平面軟組織游離緣至甲狀軟骨內板的垂直距離,測量任意3處取均值。見圖 2。

1.3.2 嗓音參數

分別于術前1 d及術后1年,測量嗓音參數,包括基頻(F0)、基頻微擾(Jitter)、振幅微擾(Shimmer)、聲門噪聲能量(normalized noise energy,NNE)及最長聲時(maximum phonatory time,MPT)。在噪聲 < 45 dB的隔音檢查室內進行測量,患者口距話筒15 cm。其中F0、Jitter、Shimmer、NNE測量時,患者以舒緩、自然聲強及聲調持續發長元音“i”5 s,連續錄制3次,取3次檢測結果中平穩波段進行分析,取均值。MPT測量時,患者深吸氣后,盡可能長而舒適發長元音“i”,連續測量3次,取最大值。采用Dr.speech 4.0軟件(上海泰億格電子有限公司)進行參數分析。

1.4 統計學方法

采用SPSS20.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組間比較采用配對t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后病理檢查示,本組38例為高分化鱗狀細胞癌,9例為中分化鱗狀細胞癌,與術前檢查結果一致;切緣均未發現腫瘤。術后7~9 d頸部切口愈合;44例于術后9~11 d拔除氣管套管,3例于3周拔除氣管套管。47例患者均在術后3~4 d順利經口進食。患者均獲1年隨訪。6個月內修復軟組織愈合經歷局部線結反應性水腫甚至肉芽、纖維瘢痕化等過程,新喉形態在6~12個月時逐漸穩定。電子喉鏡下觀察見新聲門區形態大致呈等腰三角形(圖 3)。

術后1年,患者聲門區前后徑較術前1 d顯著減小,差異有統計學意義(t=15.161,P=0.000);聲突間距及聲門區軟組織厚度手術前后比較差異均無統計學意義(P > 0.05)。見表 1。嗓音分析顯示,術后1年患者Shimmer、NNE及MPT與術前1 d比較差異有統計學意義(P < 0.05),F0及Jitter與術前1 d比較差異無統計學意義(P > 0.05)。見表 2。

3 討論

隨著手術技巧的提高及放療技術的改進,早中期喉癌治療后5年生存率逐步提高,同時喉功能多能保留[5]。自上世紀80年代以來,激光以理想的局部控制率、治療周期短、副作用小等特點在喉癌治療方面顯示出獨特優勢[6-8]。然而能否采用激光治療不僅取決于腫瘤大小、位置,還與腫瘤暴露程度和患者自身因素有關[9-10],因此對于不具備激光手術條件的單位或者不適合激光手術的患者,應用哪種方法修復喉癌切除后的喉腔缺損,如何客觀評價修復方法對術后喉形態以及嗓音的影響,是臨床關注課題,也是本研究的目的。

目前用于修復喉癌切除術后喉腔缺損的方法有多種,如頸部帶狀肌、會厭瓣、雙蒂接力肌甲狀軟骨膜瓣等[5, 11-12]。本研究采用的聯合軟組織瓣中的室帶,其組織結構與聲帶最相似,離缺損區域最近,與聲帶平行。同時帶狀肌肌筋膜瓣含有大量纖維結締組織,厚度適中,而且具備一定張力[13]。以上特點有利于術后喉形態的改善,也為新喉發聲振動體的形成奠定了良好組織結構基礎。

3.1 聲門區形態學參數分析

傳統評價喉癌術中喉腔缺損修復是否成功往往以術后拔管率作為標準,缺乏對喉形態客觀、量化的評價指標。本研究嘗試通過CT測量術后新喉聲門區反映喉形態的相關參數,并與術前相應部位進行比較來進行評價。隨訪中我們發現,術后修復軟組織愈合經歷了局部線結反應性水腫甚至肉芽、纖維瘢痕化等過程,在6~12個月時形態逐漸穩定,因此本研究選擇術后1年作為觀察時間點。測量結果顯示,由于術中切除了部分甲狀軟骨板,導致聲門區前后徑較術前明顯減小。聲門區術后有效氣道的建立主要以能否拔除氣管套管及聲門后部最大寬度來評估,而術后聲門后部最大寬度基本等于兩側聲帶突間距離[14]。因此我們選擇測量聲突間距,結果顯示本組患者手術前后聲突間距差異無統計學意義,考慮與病變未累及聲門區呼吸部,同時術中保留了杓狀軟骨有關。杓狀軟骨不僅在術后新聲帶運動中起主要作用,也是聲門區軟組織的支架,對減少術后喉腔狹窄有重要作用。術后患者聲門區呼吸部形態基本無變化,從而保證了足夠氣流通過新聲門區,為術后順利拔管提供了有利保障。

術后聲門區軟組織厚度相當于修復喉腔缺損的聯合軟組織瓣厚度,本組術后1年軟組織厚度較術前增大,但差異無統計學意義。我們認為,增大原因可能是在室帶下拉同時有部分聲門旁間隙脂肪組織一同下移造成。但由于甲狀軟骨前端切緣的對稱性及后部杓狀軟骨的對稱性,使得新聲帶前后都附著在一個對稱性骨性支架上,保證了術后聲門區大致呈等腰三角形,為新聲帶有效閉合提供了有利形態基礎。通過比較手術前后聲門區形態參數,提示應用室帶下拉聯合帶狀肌肌筋膜瓣不僅能修復喉腔缺損,還能維持術后有效氣道的建立,對術后喉形態無顯著影響。胡巧等[15]利用超聲對不同年齡段健康男性聲帶及室帶進行掃描測量,顯示60歲以上男性聲帶寬度為(6.31±0.29)mm,室帶寬度為(6.87±0.26)mm。與本組患者術前、術后的聲門區軟組織厚度有一定差異,可能與測量方法、術后殘留室帶量及瘢痕纖維化有關。

3.2 嗓音參數分析

喉癌患者術后嗓音質量往往直接決定了生活質量。有學者通過測量嗓音參數來客觀評價早期喉癌治療后的嗓音功能[6, 16]。周杰玉等[17]指出聲門型喉癌部分切除后嗓音質量在術后6~12個月逐漸進入穩定期。為此,我們選擇術后1年進行測量分析。Singh等[18]對喉垂直部分切除術患者及正常人的F0、Jitter、Shimmer及MPT進行比較,發現前者F0、Jitter、Shimmer明顯增大,而MPT減小。F0是聲帶振動時最低固有頻率,主要受聲帶振動部分長度、組織張力和質量影響。本組患者術后F0主要是由重建的新聲帶,即聯合軟組織瓣決定。隨著術后聯合軟組織瓣局部水腫消失,新聲帶逐漸變薄及張力增加,其厚度逐漸接近術前,所以F0與術前相似。Jitter、Shimmer是用來評價聲帶振動的穩定性或不規則性,是反映聲帶嘶啞程度的重要指標之一。術后新聲帶雖然能隨披裂一起運動,但室帶與帶狀肌肌筋膜瓣是由不同性質組織構成,其振動周期的時間和幅度不匹配,導致術后Jitter、Shimmer均較術前下降,且Shimmer差異有統計學意義。

另一個嗓音參數NNE可直接反映聲門的閉合程度,對聲音嘶啞程度的評估有較好敏感性[18],病變情況越嚴重,聲門噪聲能量值越大。結果顯示術后1年時NNE較術前顯著減小,分析原因為術前位于聲帶表面的病灶多呈菜花樣外生性生長,影響了聲門閉合;而聯合軟組織瓣表面光滑,厚度適中,同時環杓關節活動不受影響,而且在修復時維持了在同一平面的大致等腰三角形聲門形態,因此術后聲帶閉合較術前顯著改善。

MPT是最常用的空氣動力學評估參數,它雖然不能直接反映聲帶振動情況及由此產生的聲音質量,但能反映喉的發聲功能狀況。經測量比較后發現,術后1年MPT較術前減小,差異有統計學意義。其原因可能為室帶缺乏足夠的肌肉組織支撐,同時隨室帶下移的聲門旁間隙脂肪組織增加了室帶振動時的隨意性及不穩定性,導致患者在持續發聲時易感到疲勞,最終造成MPT減小。提示喉部分切除后的發聲功能較術前減弱。

綜上述,經聲門區形態學及嗓音相關參數的客觀評價,提示采用室帶下拉聯合帶狀肌肌筋膜瓣可以較好地修復喉部分切除后的喉腔缺損,術后喉功能恢復較好。但本組隨訪時間較短,遠期療效有待進一步明確。

喉癌是頭頸部最常見的惡性腫瘤,全球每年新發病例約12 000例[1],其中約75%腫瘤局限于聲門區[2]。對于早期聲門型喉癌,無論是傳統喉部分切除術、放療,還是激光手術治療,最終目標均為在完全切除腫瘤前提下獲得滿意喉功能,從而改善患者生活質量[3]。傳統喉部分切除術后喉功能的恢復除與病變范圍、術中切除組織量有關外,還取決于喉腔修復方法。2008年1月-2012年12月,我們收治47例早期聲門型喉癌患者,病灶徹底切除后采用室帶下拉聯合頸部帶狀肌肌筋膜瓣修復喉腔。現通過比較手術前后喉的形態及患者嗓音變化,客觀評價其療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組患者均為男性;年齡60~75歲,平均68.5歲。病程4~11個月,平均7.2個月。術前病理檢查提示高分化鱗狀細胞癌38例,中分化鱗狀細胞癌9例。根據美國癌癥聯合會(AJCC)TNM分期標準[4],T1aN0M0期28例,T1bN0M0期14例,T2N0M0期5例;均累及前聯合。患者術前均未接受放、化療。

1.2 手術方法

局麻下行常規氣管切開術,然后全麻下行喉部分切除術。根據病變范圍及浸潤深度確定切除范圍,包括對稱性切除兩側甲狀軟骨板前0.5~1.0 cm,切除患側聲帶膜部、喉室、部分室帶、聲門旁間隙及聲門下黏膜,腫瘤切除安全邊界為0.5 cm。病灶切除后,本組缺損范圍上至室帶水平,下達聲門下約0.5 cm處,向后至杓狀軟骨聲帶突前。松解單側或兩側殘留室帶并下拉至與聲門下切緣同一平面后縫合,形成新喉腔外側壁后半部分。本組5例累及喉室的T2N0M0期病變由于切除較多室帶組織,單純松解下拉殘余室帶無法完全覆蓋創面,經適當松解會厭根部后將室帶下拉縫合。將兩側帶狀肌肌筋膜翻入喉腔,分別與室帶切緣、聲門下切緣縫合,形成新喉腔外側壁前半部分(圖 1)。拉攏縫合兩側帶狀肌,關閉喉腔。取術中切除組織行病理檢查。

圖1

術中室帶下拉聯合帶狀肌肌筋膜瓣修復喉腔后大體觀察??圖 2聲門區形態學測量示意圖紅箭頭示聲門區前后徑綠箭頭示聲突間距黃箭頭示聲門區軟組織厚度??圖 3術后1年電子喉鏡下觀察

Figure1.

The general observation of the laryngeal cavity after repaired by ventricular fold pull-down combined with strip myofascial flap ??Fig. 2 The sketch of glottic morphological measurement Red arrow showed the anteroposterior diameter of vocal area Green arrow showed the distance between both sides of vocal process Yellow arrow showed the thickness of soft tissue of vocal area ??Fig. 3 Electronic laryngoscope observation at 1 year after operation

圖1

術中室帶下拉聯合帶狀肌肌筋膜瓣修復喉腔后大體觀察??圖 2聲門區形態學測量示意圖紅箭頭示聲門區前后徑綠箭頭示聲突間距黃箭頭示聲門區軟組織厚度??圖 3術后1年電子喉鏡下觀察

Figure1.

The general observation of the laryngeal cavity after repaired by ventricular fold pull-down combined with strip myofascial flap ??Fig. 2 The sketch of glottic morphological measurement Red arrow showed the anteroposterior diameter of vocal area Green arrow showed the distance between both sides of vocal process Yellow arrow showed the thickness of soft tissue of vocal area ??Fig. 3 Electronic laryngoscope observation at 1 year after operation

1.3 客觀評價指標

1.3.1 聲門區形態學參數

分別于術前1 d及術后1年采用64排螺旋CT(Toshiba公司,日本)行喉部聲門區掃描,應用CT機自帶軟件測量喉部聲帶突平面的聲門區前后徑、兩側聲帶突間距離(簡稱聲突間距)及聲門區軟組織厚度。其中聲門區軟組織厚度在術前為腫瘤未累及的聲帶游離緣至甲狀軟骨內板的垂直距離,測量任意3處取均值;術后為聲帶突平面軟組織游離緣至甲狀軟骨內板的垂直距離,測量任意3處取均值。見圖 2。

1.3.2 嗓音參數

分別于術前1 d及術后1年,測量嗓音參數,包括基頻(F0)、基頻微擾(Jitter)、振幅微擾(Shimmer)、聲門噪聲能量(normalized noise energy,NNE)及最長聲時(maximum phonatory time,MPT)。在噪聲 < 45 dB的隔音檢查室內進行測量,患者口距話筒15 cm。其中F0、Jitter、Shimmer、NNE測量時,患者以舒緩、自然聲強及聲調持續發長元音“i”5 s,連續錄制3次,取3次檢測結果中平穩波段進行分析,取均值。MPT測量時,患者深吸氣后,盡可能長而舒適發長元音“i”,連續測量3次,取最大值。采用Dr.speech 4.0軟件(上海泰億格電子有限公司)進行參數分析。

1.4 統計學方法

采用SPSS20.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組間比較采用配對t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后病理檢查示,本組38例為高分化鱗狀細胞癌,9例為中分化鱗狀細胞癌,與術前檢查結果一致;切緣均未發現腫瘤。術后7~9 d頸部切口愈合;44例于術后9~11 d拔除氣管套管,3例于3周拔除氣管套管。47例患者均在術后3~4 d順利經口進食。患者均獲1年隨訪。6個月內修復軟組織愈合經歷局部線結反應性水腫甚至肉芽、纖維瘢痕化等過程,新喉形態在6~12個月時逐漸穩定。電子喉鏡下觀察見新聲門區形態大致呈等腰三角形(圖 3)。

術后1年,患者聲門區前后徑較術前1 d顯著減小,差異有統計學意義(t=15.161,P=0.000);聲突間距及聲門區軟組織厚度手術前后比較差異均無統計學意義(P > 0.05)。見表 1。嗓音分析顯示,術后1年患者Shimmer、NNE及MPT與術前1 d比較差異有統計學意義(P < 0.05),F0及Jitter與術前1 d比較差異無統計學意義(P > 0.05)。見表 2。

3 討論

隨著手術技巧的提高及放療技術的改進,早中期喉癌治療后5年生存率逐步提高,同時喉功能多能保留[5]。自上世紀80年代以來,激光以理想的局部控制率、治療周期短、副作用小等特點在喉癌治療方面顯示出獨特優勢[6-8]。然而能否采用激光治療不僅取決于腫瘤大小、位置,還與腫瘤暴露程度和患者自身因素有關[9-10],因此對于不具備激光手術條件的單位或者不適合激光手術的患者,應用哪種方法修復喉癌切除后的喉腔缺損,如何客觀評價修復方法對術后喉形態以及嗓音的影響,是臨床關注課題,也是本研究的目的。

目前用于修復喉癌切除術后喉腔缺損的方法有多種,如頸部帶狀肌、會厭瓣、雙蒂接力肌甲狀軟骨膜瓣等[5, 11-12]。本研究采用的聯合軟組織瓣中的室帶,其組織結構與聲帶最相似,離缺損區域最近,與聲帶平行。同時帶狀肌肌筋膜瓣含有大量纖維結締組織,厚度適中,而且具備一定張力[13]。以上特點有利于術后喉形態的改善,也為新喉發聲振動體的形成奠定了良好組織結構基礎。

3.1 聲門區形態學參數分析

傳統評價喉癌術中喉腔缺損修復是否成功往往以術后拔管率作為標準,缺乏對喉形態客觀、量化的評價指標。本研究嘗試通過CT測量術后新喉聲門區反映喉形態的相關參數,并與術前相應部位進行比較來進行評價。隨訪中我們發現,術后修復軟組織愈合經歷了局部線結反應性水腫甚至肉芽、纖維瘢痕化等過程,在6~12個月時形態逐漸穩定,因此本研究選擇術后1年作為觀察時間點。測量結果顯示,由于術中切除了部分甲狀軟骨板,導致聲門區前后徑較術前明顯減小。聲門區術后有效氣道的建立主要以能否拔除氣管套管及聲門后部最大寬度來評估,而術后聲門后部最大寬度基本等于兩側聲帶突間距離[14]。因此我們選擇測量聲突間距,結果顯示本組患者手術前后聲突間距差異無統計學意義,考慮與病變未累及聲門區呼吸部,同時術中保留了杓狀軟骨有關。杓狀軟骨不僅在術后新聲帶運動中起主要作用,也是聲門區軟組織的支架,對減少術后喉腔狹窄有重要作用。術后患者聲門區呼吸部形態基本無變化,從而保證了足夠氣流通過新聲門區,為術后順利拔管提供了有利保障。

術后聲門區軟組織厚度相當于修復喉腔缺損的聯合軟組織瓣厚度,本組術后1年軟組織厚度較術前增大,但差異無統計學意義。我們認為,增大原因可能是在室帶下拉同時有部分聲門旁間隙脂肪組織一同下移造成。但由于甲狀軟骨前端切緣的對稱性及后部杓狀軟骨的對稱性,使得新聲帶前后都附著在一個對稱性骨性支架上,保證了術后聲門區大致呈等腰三角形,為新聲帶有效閉合提供了有利形態基礎。通過比較手術前后聲門區形態參數,提示應用室帶下拉聯合帶狀肌肌筋膜瓣不僅能修復喉腔缺損,還能維持術后有效氣道的建立,對術后喉形態無顯著影響。胡巧等[15]利用超聲對不同年齡段健康男性聲帶及室帶進行掃描測量,顯示60歲以上男性聲帶寬度為(6.31±0.29)mm,室帶寬度為(6.87±0.26)mm。與本組患者術前、術后的聲門區軟組織厚度有一定差異,可能與測量方法、術后殘留室帶量及瘢痕纖維化有關。

3.2 嗓音參數分析

喉癌患者術后嗓音質量往往直接決定了生活質量。有學者通過測量嗓音參數來客觀評價早期喉癌治療后的嗓音功能[6, 16]。周杰玉等[17]指出聲門型喉癌部分切除后嗓音質量在術后6~12個月逐漸進入穩定期。為此,我們選擇術后1年進行測量分析。Singh等[18]對喉垂直部分切除術患者及正常人的F0、Jitter、Shimmer及MPT進行比較,發現前者F0、Jitter、Shimmer明顯增大,而MPT減小。F0是聲帶振動時最低固有頻率,主要受聲帶振動部分長度、組織張力和質量影響。本組患者術后F0主要是由重建的新聲帶,即聯合軟組織瓣決定。隨著術后聯合軟組織瓣局部水腫消失,新聲帶逐漸變薄及張力增加,其厚度逐漸接近術前,所以F0與術前相似。Jitter、Shimmer是用來評價聲帶振動的穩定性或不規則性,是反映聲帶嘶啞程度的重要指標之一。術后新聲帶雖然能隨披裂一起運動,但室帶與帶狀肌肌筋膜瓣是由不同性質組織構成,其振動周期的時間和幅度不匹配,導致術后Jitter、Shimmer均較術前下降,且Shimmer差異有統計學意義。

另一個嗓音參數NNE可直接反映聲門的閉合程度,對聲音嘶啞程度的評估有較好敏感性[18],病變情況越嚴重,聲門噪聲能量值越大。結果顯示術后1年時NNE較術前顯著減小,分析原因為術前位于聲帶表面的病灶多呈菜花樣外生性生長,影響了聲門閉合;而聯合軟組織瓣表面光滑,厚度適中,同時環杓關節活動不受影響,而且在修復時維持了在同一平面的大致等腰三角形聲門形態,因此術后聲帶閉合較術前顯著改善。

MPT是最常用的空氣動力學評估參數,它雖然不能直接反映聲帶振動情況及由此產生的聲音質量,但能反映喉的發聲功能狀況。經測量比較后發現,術后1年MPT較術前減小,差異有統計學意義。其原因可能為室帶缺乏足夠的肌肉組織支撐,同時隨室帶下移的聲門旁間隙脂肪組織增加了室帶振動時的隨意性及不穩定性,導致患者在持續發聲時易感到疲勞,最終造成MPT減小。提示喉部分切除后的發聲功能較術前減弱。

綜上述,經聲門區形態學及嗓音相關參數的客觀評價,提示采用室帶下拉聯合帶狀肌肌筋膜瓣可以較好地修復喉部分切除后的喉腔缺損,術后喉功能恢復較好。但本組隨訪時間較短,遠期療效有待進一步明確。