引用本文: 鄭少逸, 陳華德, 孫傳偉, 黃志鋒, 卞徽寧, 劉族安, 馬亮華, 李漢華, 鄧燕花, 王煥麗, 賴文. 開胸術后胸部正中難愈性傷口的臨床分級及治療. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(9): 1120-1124. doi: 10.7507/1002-1892.20140244 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

據報道,開胸術后胸部正中難愈性傷口發生率為0.4%~5.1%[1-3],導致患者住院時間延長、醫療費用增加、死亡率提高[4-6]。因該并發癥發生率相對較低,目前尚未形成統一的治療規范,各種治療方法療效不一[7-10]。為此,我們回顧分析了2008年7月-2014年1月收治的260例開胸術后胸部正中難愈性傷口患者臨床資料,按照病變侵犯深度自定開胸術后難愈性傷口外科分級標準,并根據不同級別傷口特點提出針對性治療建議,以期為該類患者的治療提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男124例,女136例;年齡11~75歲,平均49.5歲。均為開胸術后胸部正中傷口不愈合。傷口形成時間13~365 d,平均26.6 d。傷口長度1~25 cm,平均13.4 cm。根據自定開胸術后難愈性傷口外科分級標準:Ⅰ級,傷口部分或全層裂開,但胸骨內固定物無松動,鋼絲無外露,胸骨穩定性良好;Ⅱ級,Ⅰ級傷口合并鋼絲外露;Ⅲ級,傷口裂開,內固定物松動,胸骨裂開,但無胸骨骨髓炎;Ⅳ級,傷口裂開,合并胸骨骨髓炎或肋骨骨髓炎;Ⅴ級,胸骨后感染、縱膈感染或人造血管暴露。本組Ⅰ級70例,Ⅱ級64例,Ⅲ級42例,Ⅳ級78例,Ⅴ級6例。術前電解質紊亂42例,貧血79例,低蛋白血癥50例。所有患者取創面分泌物行細菌培養,其中陰性180例,陽性80例;耐藥菌感染53例,其中以耐甲氧西林金黃色葡萄球菌為主(24例),其次為銅綠假單胞菌(10例),鮑曼不動桿菌(7例),表皮葡萄球菌(5例),大腸埃希菌(4例),屎腸球菌(2例),霉菌(1例)。各級患者一般資料見表 1。

1.2 術前準備

術前評估患者心肺功能,復查血常規、電解質、凝血指標。積極糾正電解質紊亂、貧血和低蛋白血癥。術前1周采用短效抗凝藥物,監測調整國際標準化比值 < 1.8,術前12 h停用。創面持續封閉式負壓引流治療1~3周,設置工作壓力為75~125 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。待創面壞死組織減少,有新鮮肉芽生長時進行手術。本次入院至手術時間為3~46 d,平均9.6 d。

1.3 手術方法

患者均于全麻下手術。首先沿傷口邊緣1 mm處徹底切除潰瘍邊緣及壞死、肉芽組織,拆除外露內固定物,充分止血。①Ⅰ、Ⅱ級患者采用鄰近皮瓣修復,沿胸大肌表面向兩側分離皮瓣,各約5 cm,間斷縫合兩側皮瓣,留置皮瓣下負壓引流管。②Ⅲ級患者中,28例采用蝶形胸骨固定器固定聯合鄰近皮瓣修復,拆除胸骨內固定物后,分別在胸骨上、中、下段放置蝶形胸骨固定器,螺絲固定;鄰近皮瓣修復方法同前。3例采用雙側胸大肌推進修復,徹底清除病灶,充分暴露兩側胸大肌,在胸骨旁線起點離斷,并在其下方向兩側分離肌瓣,至鎖骨中線;將兩側胸大肌向中間推進,內翻縫合,預留足夠的肌肉組織填塞胸骨正中缺損;雙側皮瓣直接縫合。11例采用蝶形胸骨固定器固定聯合雙側胸大肌推進修復,方法同前。③Ⅳ級患者中,65例采用雙側胸大肌推進修復,方法同前。5例骨髓炎病灶位于胸骨下段,采用腹直肌翻轉修復,徹底清除骨髓炎病灶,經左或右側腹直肌表面設計縱切口,分離切取一側腹直肌,切取長度以能夠完全覆蓋骨髓炎病灶缺損為準,注意保護腹壁上動脈;拉攏縫合腹直肌前鞘,縫合皮膚;將切取的腹直肌翻轉覆蓋擴創后創面,縫合固定,沿胸大肌表面向兩側分離皮瓣,直接拉攏縫合。8例有乳腺癌根治術史或骨髓炎病灶廣泛者,采用帶蒂大網膜瓣修復,分離切取大網膜瓣,保留胃網膜左動脈或右動脈,在劍突下拉出,裁剪去除多余網膜組織,填塞于擴創后創面內或包繞外露人造血管。沿胸大肌表面向兩側分離皮瓣,間斷拉攏縫合。④Ⅴ級患者均采用帶蒂大網膜瓣修復,方法同前。

1.4 術后處理

術后注意觀察引流量,如1 h內引流量 > 100 mL,考慮有小動脈出血,應及時敞開術口止血。待術后連續3 d引流量 < 30 mL時拔除引流管。術中及術后根據藥敏試驗結果選擇敏感抗生素,其中合并耐甲氧西林金黃色葡萄球菌感染者敏感抗生素使用時間應不少于2周。

2 結果

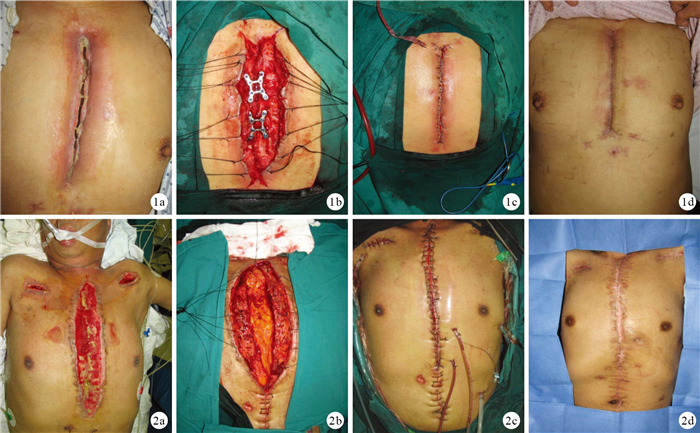

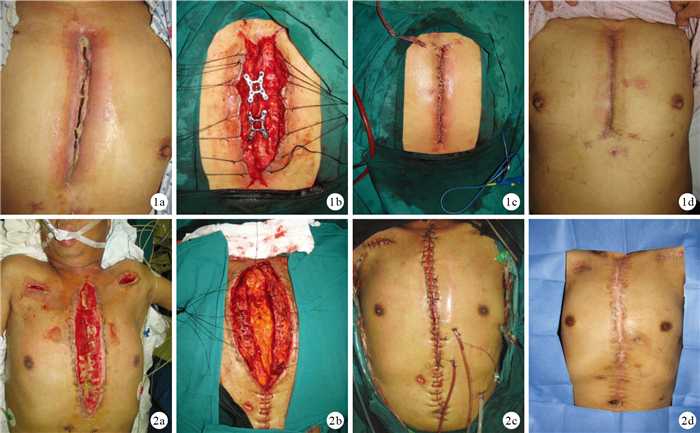

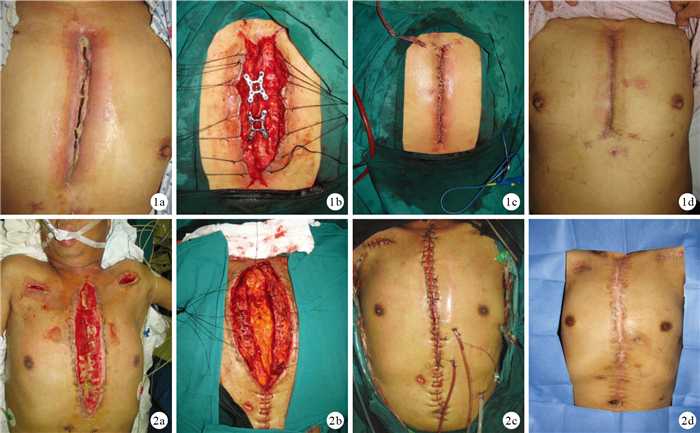

本組患者均順利完成手術;住院時間4~86 d,平均18.3 d。術后3例患者死亡,均為帶蒂大網膜瓣修復者;其中1例Ⅳ級傷口患者于術后1周因心肌梗死死亡,2例Ⅴ級患者分別于術后2周因人工血管吻合口破裂及術后3周因肺部感染死亡。存活患者傷口Ⅰ期愈合248例(96.5%);9例愈合不良,其中Ⅱ級傷口2例、Ⅲ級2例、Ⅳ級4例、Ⅴ級1例。愈合不良患者中,1例Ⅱ級傷口因外露鋼絲未拔除導致傷口不愈合,重新評估傷口仍為Ⅱ級;經再次手術拔除外露鋼絲,行鄰近皮瓣移位修復后愈合。1例Ⅱ級、2例Ⅲ級和1例Ⅳ級傷口因術后傷口內出血導致不愈合,重新評估傷口均為Ⅰ級;經清除陳舊血凝塊后再次縫合傷口愈合。3例Ⅳ級傷口因術中清創不徹底導致不愈合,重新評估傷口仍為Ⅳ級;1例行腹直肌翻轉修復、1例行帶蒂大網膜瓣修復后愈合;1例行雙側胸大肌推進修復后仍未愈合,經再次手術清創,切除受累第3、4、5胸肋關節及部分肋軟骨,帶蒂大網膜瓣修復后愈合。1例Ⅴ級傷口不愈合可能與術中清創不徹底或胸骨不穩定有關,因不愈合原因不明確,評級難以確定,經加強抗感染,創面持續負壓吸引治療,待肉芽組織新鮮后行鄰近皮瓣移位修復后愈合。各級患者結果詳見表 2。95例患者獲隨訪,隨訪時間2周~2年,平均3個月。隨訪患者傷口愈合良好,心肺功能正常,肩關節活動無受限。見圖 1、2。

圖1

患者,女,62歲,開胸術后胸部正中難愈性傷口(Ⅲ級)?術前?術中胸骨內固定器固定胸骨?鄰近皮瓣修復術后即刻?術后2個月??圖 2患者,男,46歲,開胸術后胸部正中難愈性傷口(Ⅴ級)?術前?術中采用帶蒂大網膜瓣包繞人工血管?術中皮膚拉攏縫合后?術后2個月

Figure1.

A 62-year-old female patient with sternal wound complications after cardiac surgery (type Ⅲ) ?Before surgery ?The sternum was fixed with sternal fixation system ?At immediate after local flap repair ?At 2 months after surgery ??Fig. 2 A 46-year-old male patient with sternal wound complications after cardiac surgery (type Ⅴ) ?Before surgery ?The wrapped infected artificial vessel was repaired with pedicled omental flap ?At immediate after closed surgical incision ?At 2 months after surgery

圖1

患者,女,62歲,開胸術后胸部正中難愈性傷口(Ⅲ級)?術前?術中胸骨內固定器固定胸骨?鄰近皮瓣修復術后即刻?術后2個月??圖 2患者,男,46歲,開胸術后胸部正中難愈性傷口(Ⅴ級)?術前?術中采用帶蒂大網膜瓣包繞人工血管?術中皮膚拉攏縫合后?術后2個月

Figure1.

A 62-year-old female patient with sternal wound complications after cardiac surgery (type Ⅲ) ?Before surgery ?The sternum was fixed with sternal fixation system ?At immediate after local flap repair ?At 2 months after surgery ??Fig. 2 A 46-year-old male patient with sternal wound complications after cardiac surgery (type Ⅴ) ?Before surgery ?The wrapped infected artificial vessel was repaired with pedicled omental flap ?At immediate after closed surgical incision ?At 2 months after surgery

3 討論

關于開胸術后胸部正中難愈性傷口外科分級標準,學者們進行了大量研究,并提出了多個分級標準,但均有一定局限性。1986年Pairolero等[11]根據傷口形成時間及局部臨床表現提出了胸部正中傷口感染分級標準,該分級標準重點關注傷口形成時間和創面感染情況,不能指導術式的選擇。1996年El Oakley等[12]參考傷口裂開時間、相關危險因素以及干預措施失敗次數提出了另一分級標準,該分級標準在一定程度上體現了病情嚴重程度,但涉及分級因素較多,實際應用較復雜,也不能對術式選擇起指導作用。2007年Greig等[13]提出了胸骨深部傷口感染的解剖學分級標準,該分級標準是基于傷口所在解剖學位置,并總結了各型傷口的推薦術式,具有良好臨床指導意義。但該分級標準研究對象為胸骨深部感染傷口,不適用于淺表感染傷口。

基于此,我們通過回顧分析260例開胸術后胸部正中難愈性傷口患者臨床資料,自定了分級標準。因包括了淺表及深部感染患者,所以該分級標準適用于所有開胸術后正中難愈性傷口。其中Ⅰ、Ⅱ級為傷口部分或全層裂開,但胸骨穩定性良好;本組134例屬于該級傷口,其中創面分泌物培養呈陽者僅38例(28.4%),提示感染不是導致傷口不愈合的唯一因素,還可能與肥胖、消瘦、術中出血量過多、術中電刀使用不當、縫合技巧欠佳等有關[14]。對于Ⅰ、Ⅱ級傷口,處理關鍵在于開放傷口、充分引流、徹底清創及使用抗生素[13]。本組Ⅰ、Ⅱ級傷口經持續封閉式負壓引流,待創面新鮮后向兩側分離皮瓣,無張力縫合修復,傷口Ⅰ期愈合率達98.5%。

Ⅲ級傷口關鍵問題為胸骨不穩定,造成傷口不愈合的原因有胸骨固定不牢靠、呼吸機輔助呼吸時間長、術中出血量大等[15],治療關鍵在于重新恢復胸骨穩定性[16]。本組結果顯示經胸骨內固定聯合鄰近皮瓣或雙側胸大肌推進修復后,傷口Ⅰ期愈合率較高。需注意本組3例Ⅲ級傷口因合并嚴重骨質疏松,無法通過內固定恢復胸骨穩定性,按照Ⅳ級傷口處理,經雙側胸大肌推進修復后Ⅰ期愈合。

Ⅳ級傷口主要特點是存在胸骨或胸肋關節骨髓炎病灶,感染、胸骨固定不牢靠、胸廓內動脈損傷、呼吸機輔助呼吸時間長等[15]是該級傷口形成原因。本組78例患者中細菌培養結果提示,有29.5%患者合并細菌感染,其中耐藥菌感染占82.6%(19/23)。該級傷口治療關鍵是徹底清除骨髓炎病灶,同時采用具有活力的自體組織填塞修復缺損[17]。其中65例采用雙側胸大肌推進修復,62例(95.4%)獲Ⅰ期愈合。雙側胸大肌推進修復術是將兩側胸大肌起點處(主要是胸骨段)離斷,向兩側分離后對接,預留足夠的肌肉組織填充胸骨正中缺損。由于該術式既能提供足夠組織填充量,又保留了胸大肌功能,同時由于胸大肌對接后改變了受力點,理論上更利于劈開的胸骨在空間上相互接近,維持胸骨穩定,因此該術式為Ⅳ級傷口首選術式。5例患者骨髓炎病灶位于胸骨下段,雙側胸大肌推進修復無法提供足夠的肌肉組織,故采用腹直肌翻轉手術,4例(80.0%)傷口獲Ⅰ期愈合。8例患者有乳腺癌根治術史或骨髓炎病灶廣泛,選用帶蒂大網膜瓣填塞修復,術后7例(87.5%)獲Ⅰ期愈合。但帶蒂大網膜瓣填塞術存在大網膜壞死、切口疝形成及腹腔感染風險,不建議作為首選術式,可作為其他術式治療失敗后的補救術式[18]。

本組6例Ⅴ級傷口主要由感染引起,其中5例為胸主動脈置換術后縱膈炎,1例為冠狀動脈搭橋術后縱膈炎。其中3例(50.0%)合并耐藥菌感染,且感染侵犯胸骨后,治療難度大。在高級生命支持及全身抗感染治療有效的前提下,可以選擇帶蒂大網膜瓣填塞術,但患者死亡風險高,本組術后2例Ⅴ級傷口患者死亡。

綜上述,我們自定的開胸術后難愈性傷口外科分級標準為該類傷口術式選擇提供了依據,但應注意無論采用何種治療方式,均應以徹底清除病灶作為前提。本組患者根據分級結果選擇治療方法,并獲得了較好療效。但該分級標準未綜合考慮患者全身情況,不能體現患者全身病情嚴重程度,有待進一步完善。

據報道,開胸術后胸部正中難愈性傷口發生率為0.4%~5.1%[1-3],導致患者住院時間延長、醫療費用增加、死亡率提高[4-6]。因該并發癥發生率相對較低,目前尚未形成統一的治療規范,各種治療方法療效不一[7-10]。為此,我們回顧分析了2008年7月-2014年1月收治的260例開胸術后胸部正中難愈性傷口患者臨床資料,按照病變侵犯深度自定開胸術后難愈性傷口外科分級標準,并根據不同級別傷口特點提出針對性治療建議,以期為該類患者的治療提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男124例,女136例;年齡11~75歲,平均49.5歲。均為開胸術后胸部正中傷口不愈合。傷口形成時間13~365 d,平均26.6 d。傷口長度1~25 cm,平均13.4 cm。根據自定開胸術后難愈性傷口外科分級標準:Ⅰ級,傷口部分或全層裂開,但胸骨內固定物無松動,鋼絲無外露,胸骨穩定性良好;Ⅱ級,Ⅰ級傷口合并鋼絲外露;Ⅲ級,傷口裂開,內固定物松動,胸骨裂開,但無胸骨骨髓炎;Ⅳ級,傷口裂開,合并胸骨骨髓炎或肋骨骨髓炎;Ⅴ級,胸骨后感染、縱膈感染或人造血管暴露。本組Ⅰ級70例,Ⅱ級64例,Ⅲ級42例,Ⅳ級78例,Ⅴ級6例。術前電解質紊亂42例,貧血79例,低蛋白血癥50例。所有患者取創面分泌物行細菌培養,其中陰性180例,陽性80例;耐藥菌感染53例,其中以耐甲氧西林金黃色葡萄球菌為主(24例),其次為銅綠假單胞菌(10例),鮑曼不動桿菌(7例),表皮葡萄球菌(5例),大腸埃希菌(4例),屎腸球菌(2例),霉菌(1例)。各級患者一般資料見表 1。

1.2 術前準備

術前評估患者心肺功能,復查血常規、電解質、凝血指標。積極糾正電解質紊亂、貧血和低蛋白血癥。術前1周采用短效抗凝藥物,監測調整國際標準化比值 < 1.8,術前12 h停用。創面持續封閉式負壓引流治療1~3周,設置工作壓力為75~125 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。待創面壞死組織減少,有新鮮肉芽生長時進行手術。本次入院至手術時間為3~46 d,平均9.6 d。

1.3 手術方法

患者均于全麻下手術。首先沿傷口邊緣1 mm處徹底切除潰瘍邊緣及壞死、肉芽組織,拆除外露內固定物,充分止血。①Ⅰ、Ⅱ級患者采用鄰近皮瓣修復,沿胸大肌表面向兩側分離皮瓣,各約5 cm,間斷縫合兩側皮瓣,留置皮瓣下負壓引流管。②Ⅲ級患者中,28例采用蝶形胸骨固定器固定聯合鄰近皮瓣修復,拆除胸骨內固定物后,分別在胸骨上、中、下段放置蝶形胸骨固定器,螺絲固定;鄰近皮瓣修復方法同前。3例采用雙側胸大肌推進修復,徹底清除病灶,充分暴露兩側胸大肌,在胸骨旁線起點離斷,并在其下方向兩側分離肌瓣,至鎖骨中線;將兩側胸大肌向中間推進,內翻縫合,預留足夠的肌肉組織填塞胸骨正中缺損;雙側皮瓣直接縫合。11例采用蝶形胸骨固定器固定聯合雙側胸大肌推進修復,方法同前。③Ⅳ級患者中,65例采用雙側胸大肌推進修復,方法同前。5例骨髓炎病灶位于胸骨下段,采用腹直肌翻轉修復,徹底清除骨髓炎病灶,經左或右側腹直肌表面設計縱切口,分離切取一側腹直肌,切取長度以能夠完全覆蓋骨髓炎病灶缺損為準,注意保護腹壁上動脈;拉攏縫合腹直肌前鞘,縫合皮膚;將切取的腹直肌翻轉覆蓋擴創后創面,縫合固定,沿胸大肌表面向兩側分離皮瓣,直接拉攏縫合。8例有乳腺癌根治術史或骨髓炎病灶廣泛者,采用帶蒂大網膜瓣修復,分離切取大網膜瓣,保留胃網膜左動脈或右動脈,在劍突下拉出,裁剪去除多余網膜組織,填塞于擴創后創面內或包繞外露人造血管。沿胸大肌表面向兩側分離皮瓣,間斷拉攏縫合。④Ⅴ級患者均采用帶蒂大網膜瓣修復,方法同前。

1.4 術后處理

術后注意觀察引流量,如1 h內引流量 > 100 mL,考慮有小動脈出血,應及時敞開術口止血。待術后連續3 d引流量 < 30 mL時拔除引流管。術中及術后根據藥敏試驗結果選擇敏感抗生素,其中合并耐甲氧西林金黃色葡萄球菌感染者敏感抗生素使用時間應不少于2周。

2 結果

本組患者均順利完成手術;住院時間4~86 d,平均18.3 d。術后3例患者死亡,均為帶蒂大網膜瓣修復者;其中1例Ⅳ級傷口患者于術后1周因心肌梗死死亡,2例Ⅴ級患者分別于術后2周因人工血管吻合口破裂及術后3周因肺部感染死亡。存活患者傷口Ⅰ期愈合248例(96.5%);9例愈合不良,其中Ⅱ級傷口2例、Ⅲ級2例、Ⅳ級4例、Ⅴ級1例。愈合不良患者中,1例Ⅱ級傷口因外露鋼絲未拔除導致傷口不愈合,重新評估傷口仍為Ⅱ級;經再次手術拔除外露鋼絲,行鄰近皮瓣移位修復后愈合。1例Ⅱ級、2例Ⅲ級和1例Ⅳ級傷口因術后傷口內出血導致不愈合,重新評估傷口均為Ⅰ級;經清除陳舊血凝塊后再次縫合傷口愈合。3例Ⅳ級傷口因術中清創不徹底導致不愈合,重新評估傷口仍為Ⅳ級;1例行腹直肌翻轉修復、1例行帶蒂大網膜瓣修復后愈合;1例行雙側胸大肌推進修復后仍未愈合,經再次手術清創,切除受累第3、4、5胸肋關節及部分肋軟骨,帶蒂大網膜瓣修復后愈合。1例Ⅴ級傷口不愈合可能與術中清創不徹底或胸骨不穩定有關,因不愈合原因不明確,評級難以確定,經加強抗感染,創面持續負壓吸引治療,待肉芽組織新鮮后行鄰近皮瓣移位修復后愈合。各級患者結果詳見表 2。95例患者獲隨訪,隨訪時間2周~2年,平均3個月。隨訪患者傷口愈合良好,心肺功能正常,肩關節活動無受限。見圖 1、2。

圖1

患者,女,62歲,開胸術后胸部正中難愈性傷口(Ⅲ級)?術前?術中胸骨內固定器固定胸骨?鄰近皮瓣修復術后即刻?術后2個月??圖 2患者,男,46歲,開胸術后胸部正中難愈性傷口(Ⅴ級)?術前?術中采用帶蒂大網膜瓣包繞人工血管?術中皮膚拉攏縫合后?術后2個月

Figure1.

A 62-year-old female patient with sternal wound complications after cardiac surgery (type Ⅲ) ?Before surgery ?The sternum was fixed with sternal fixation system ?At immediate after local flap repair ?At 2 months after surgery ??Fig. 2 A 46-year-old male patient with sternal wound complications after cardiac surgery (type Ⅴ) ?Before surgery ?The wrapped infected artificial vessel was repaired with pedicled omental flap ?At immediate after closed surgical incision ?At 2 months after surgery

圖1

患者,女,62歲,開胸術后胸部正中難愈性傷口(Ⅲ級)?術前?術中胸骨內固定器固定胸骨?鄰近皮瓣修復術后即刻?術后2個月??圖 2患者,男,46歲,開胸術后胸部正中難愈性傷口(Ⅴ級)?術前?術中采用帶蒂大網膜瓣包繞人工血管?術中皮膚拉攏縫合后?術后2個月

Figure1.

A 62-year-old female patient with sternal wound complications after cardiac surgery (type Ⅲ) ?Before surgery ?The sternum was fixed with sternal fixation system ?At immediate after local flap repair ?At 2 months after surgery ??Fig. 2 A 46-year-old male patient with sternal wound complications after cardiac surgery (type Ⅴ) ?Before surgery ?The wrapped infected artificial vessel was repaired with pedicled omental flap ?At immediate after closed surgical incision ?At 2 months after surgery

3 討論

關于開胸術后胸部正中難愈性傷口外科分級標準,學者們進行了大量研究,并提出了多個分級標準,但均有一定局限性。1986年Pairolero等[11]根據傷口形成時間及局部臨床表現提出了胸部正中傷口感染分級標準,該分級標準重點關注傷口形成時間和創面感染情況,不能指導術式的選擇。1996年El Oakley等[12]參考傷口裂開時間、相關危險因素以及干預措施失敗次數提出了另一分級標準,該分級標準在一定程度上體現了病情嚴重程度,但涉及分級因素較多,實際應用較復雜,也不能對術式選擇起指導作用。2007年Greig等[13]提出了胸骨深部傷口感染的解剖學分級標準,該分級標準是基于傷口所在解剖學位置,并總結了各型傷口的推薦術式,具有良好臨床指導意義。但該分級標準研究對象為胸骨深部感染傷口,不適用于淺表感染傷口。

基于此,我們通過回顧分析260例開胸術后胸部正中難愈性傷口患者臨床資料,自定了分級標準。因包括了淺表及深部感染患者,所以該分級標準適用于所有開胸術后正中難愈性傷口。其中Ⅰ、Ⅱ級為傷口部分或全層裂開,但胸骨穩定性良好;本組134例屬于該級傷口,其中創面分泌物培養呈陽者僅38例(28.4%),提示感染不是導致傷口不愈合的唯一因素,還可能與肥胖、消瘦、術中出血量過多、術中電刀使用不當、縫合技巧欠佳等有關[14]。對于Ⅰ、Ⅱ級傷口,處理關鍵在于開放傷口、充分引流、徹底清創及使用抗生素[13]。本組Ⅰ、Ⅱ級傷口經持續封閉式負壓引流,待創面新鮮后向兩側分離皮瓣,無張力縫合修復,傷口Ⅰ期愈合率達98.5%。

Ⅲ級傷口關鍵問題為胸骨不穩定,造成傷口不愈合的原因有胸骨固定不牢靠、呼吸機輔助呼吸時間長、術中出血量大等[15],治療關鍵在于重新恢復胸骨穩定性[16]。本組結果顯示經胸骨內固定聯合鄰近皮瓣或雙側胸大肌推進修復后,傷口Ⅰ期愈合率較高。需注意本組3例Ⅲ級傷口因合并嚴重骨質疏松,無法通過內固定恢復胸骨穩定性,按照Ⅳ級傷口處理,經雙側胸大肌推進修復后Ⅰ期愈合。

Ⅳ級傷口主要特點是存在胸骨或胸肋關節骨髓炎病灶,感染、胸骨固定不牢靠、胸廓內動脈損傷、呼吸機輔助呼吸時間長等[15]是該級傷口形成原因。本組78例患者中細菌培養結果提示,有29.5%患者合并細菌感染,其中耐藥菌感染占82.6%(19/23)。該級傷口治療關鍵是徹底清除骨髓炎病灶,同時采用具有活力的自體組織填塞修復缺損[17]。其中65例采用雙側胸大肌推進修復,62例(95.4%)獲Ⅰ期愈合。雙側胸大肌推進修復術是將兩側胸大肌起點處(主要是胸骨段)離斷,向兩側分離后對接,預留足夠的肌肉組織填充胸骨正中缺損。由于該術式既能提供足夠組織填充量,又保留了胸大肌功能,同時由于胸大肌對接后改變了受力點,理論上更利于劈開的胸骨在空間上相互接近,維持胸骨穩定,因此該術式為Ⅳ級傷口首選術式。5例患者骨髓炎病灶位于胸骨下段,雙側胸大肌推進修復無法提供足夠的肌肉組織,故采用腹直肌翻轉手術,4例(80.0%)傷口獲Ⅰ期愈合。8例患者有乳腺癌根治術史或骨髓炎病灶廣泛,選用帶蒂大網膜瓣填塞修復,術后7例(87.5%)獲Ⅰ期愈合。但帶蒂大網膜瓣填塞術存在大網膜壞死、切口疝形成及腹腔感染風險,不建議作為首選術式,可作為其他術式治療失敗后的補救術式[18]。

本組6例Ⅴ級傷口主要由感染引起,其中5例為胸主動脈置換術后縱膈炎,1例為冠狀動脈搭橋術后縱膈炎。其中3例(50.0%)合并耐藥菌感染,且感染侵犯胸骨后,治療難度大。在高級生命支持及全身抗感染治療有效的前提下,可以選擇帶蒂大網膜瓣填塞術,但患者死亡風險高,本組術后2例Ⅴ級傷口患者死亡。

綜上述,我們自定的開胸術后難愈性傷口外科分級標準為該類傷口術式選擇提供了依據,但應注意無論采用何種治療方式,均應以徹底清除病灶作為前提。本組患者根據分級結果選擇治療方法,并獲得了較好療效。但該分級標準未綜合考慮患者全身情況,不能體現患者全身病情嚴重程度,有待進一步完善。