引用本文: 官建中, 陳先帥, 吳敏, 王照東, 周建生, 肖玉周. 下腰椎前入路手術相關自主神經的應用解剖學研究. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(10): 1248-1252. doi: 10.7507/1002-1892.20140270 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

神經叢的解剖學研究較少,為此我們采用成人尸體標本,解剖觀測下腰椎相關自主神經叢,重點了解下腰椎前自主神經叢解剖關系,為下腰椎前入路手術中自主神經的保護提供解剖學依據。

1 材料與方法

1.1 實驗標本

經10%甲醛防腐處理的成人尸體標本19具,由蚌埠醫學院解剖教研室提供。男15具,女4具;年齡44~78歲,平均64歲。身高149~173 cm,平均163.3?cm。無腹腔或盆腔手術史,解剖過程中未見骶椎腰化或腰椎骶化等椎體變異,以及椎前大血管變異或病理改變。

1.2 實驗方法

通過腹主動脈灌注紅色乳膠,應用游標卡尺(精確度0.02 mm;上海力衡儀器儀表有限公司)測量解剖參數。牽開腹腔、盆腔內臟器,自腹膜反折處切斷直腸,充分顯露L2以下脊柱區域,仔細解剖、游離椎前自主神經和毗鄰血管。確定腹中線(胸骨上窩中點和恥骨聯合中點的連線)后,觀察腹主動脈叢(abdomin alaortic plexus,AAP)、腸系膜下叢(inferior mesenteric plexus,IMP)、上腹下叢(superior hypogastric plexus,SHP)的神經纖維分布及神經走行特點。觀測SHP主干在起始處的形態類型及主干長度、寬度,以及SHP主干右側緣與腹中線的位置關系;在骶骨岬平面觀測SHP在該平面的寬度以及其右側緣與腹中線的位置關系。

1.3 統計學方法

采用SPSS19.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

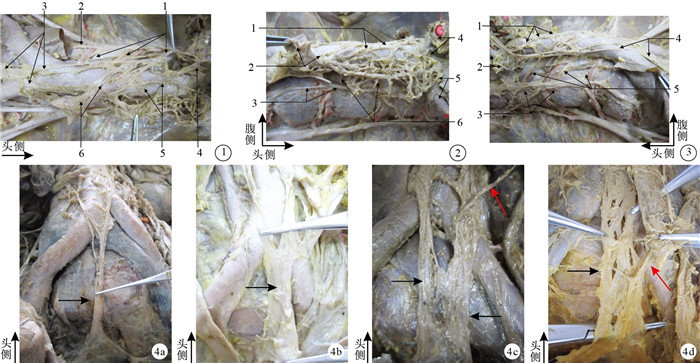

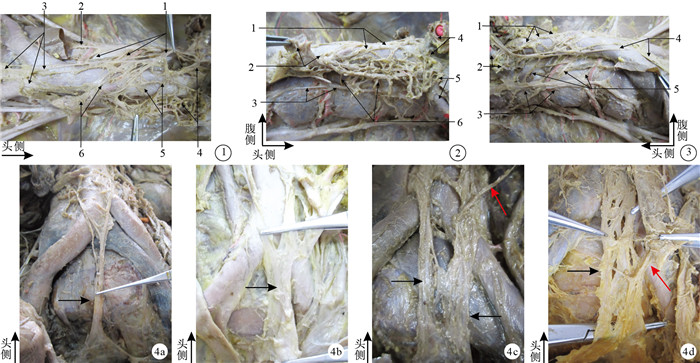

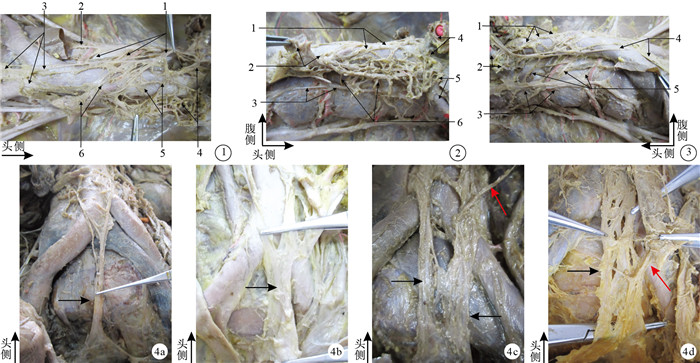

2.1 AAP

AAP主要分布于L2~4椎體水平的主動脈兩側和前方,腸系膜上叢、腸系膜間叢以及雙側腰內臟神經的神經纖維也參與AAP的組成,其神經纖維反復融合和分支,四者間無明確的解剖界限(圖 1)。在腹主動脈左側,腰內臟神經在腹主動脈旁組織內走行并匯入AAP(圖 2);在腹主動脈右側,腰內臟神經則在下腔靜脈與腰椎椎體間的間隙中走行,在主動脈和下腔靜脈之間的空隙中匯入AAP(圖 3)。由于AAP主要位于椎前腹主動脈側,其分布于下腔靜脈表面的神經纖維較少;另外,AAP位于腹主動脈左側神經纖維的密集度明顯高于其在腹主動脈右側神經纖維的密集度(圖 1~3)。

圖1

自主神經叢腹側面觀1:腰內臟神經(右側)2:腰交感神經干(右側)3:SHP 4:腹腔叢及腸系膜上叢5:腸系膜間叢6:腸系膜下動脈及IMP ?圖 2 ?自主神經叢左側面觀1:腸系膜間叢2:腸系膜下動脈及IMP 3:腰交感神經干(左側)4:腸系膜上動脈及腸系膜上叢5:左腎動脈及腎叢6:腰內臟神經(左側)?圖 3?自主神經叢右側面觀1:腸系膜上叢及間叢2:右腎動脈及腎叢3:腰交感神經干(右側)4:SHP 5:腰內臟神經(右側)?圖 4 ?各型SHP主干觀察黑箭頭示SHP主干,紅箭頭示IMP與SHP主干的交通支???Ⅰ型???Ⅱ型???Ⅲ型???Ⅳ型

Figure1.

Ventral view of autonomic nerve plexus 1: Lumbar splanchnic nerve (right side) 2: Lumbar sympathetic trunk (right side) 3: SHP 4: Celiac plexus and superior mesenteric plexus 5: Intermesenteric plexus 6: Inferior mesenteric artery and IMP Fig.2 Left side view of autonomic nerve plexus 1: Intermesenteric plexus 2: Inferior mesenteric artery and IMP 3: Lumbar sympathetic trunk (left side) 4: Superior mesenteric artery and superior mesenteric plexus 5: Left renal artery and renal plexus 6: Lumbar splanchnic nerve (left side) Fig.3 Right side view of autonomic nerve plexus 1: Superior mesenteric plexus and intermesenteric plexus 2: Right renal artery and renal plexus 3: Lumbar sympathetic trunk (right side) 4: SHP 5: Lumbar splanchnic nerve (right side) Fig.4 Main vessels of SHP of each type Black arrow indicated the main vessels of SHP, red arrow indicated communicating branches of the main vessels of IMP and SHP???Type Ⅰ???Type Ⅱ???Type Ⅲ???Type Ⅳ

圖1

自主神經叢腹側面觀1:腰內臟神經(右側)2:腰交感神經干(右側)3:SHP 4:腹腔叢及腸系膜上叢5:腸系膜間叢6:腸系膜下動脈及IMP ?圖 2 ?自主神經叢左側面觀1:腸系膜間叢2:腸系膜下動脈及IMP 3:腰交感神經干(左側)4:腸系膜上動脈及腸系膜上叢5:左腎動脈及腎叢6:腰內臟神經(左側)?圖 3?自主神經叢右側面觀1:腸系膜上叢及間叢2:右腎動脈及腎叢3:腰交感神經干(右側)4:SHP 5:腰內臟神經(右側)?圖 4 ?各型SHP主干觀察黑箭頭示SHP主干,紅箭頭示IMP與SHP主干的交通支???Ⅰ型???Ⅱ型???Ⅲ型???Ⅳ型

Figure1.

Ventral view of autonomic nerve plexus 1: Lumbar splanchnic nerve (right side) 2: Lumbar sympathetic trunk (right side) 3: SHP 4: Celiac plexus and superior mesenteric plexus 5: Intermesenteric plexus 6: Inferior mesenteric artery and IMP Fig.2 Left side view of autonomic nerve plexus 1: Intermesenteric plexus 2: Inferior mesenteric artery and IMP 3: Lumbar sympathetic trunk (left side) 4: Superior mesenteric artery and superior mesenteric plexus 5: Left renal artery and renal plexus 6: Lumbar splanchnic nerve (left side) Fig.3 Right side view of autonomic nerve plexus 1: Superior mesenteric plexus and intermesenteric plexus 2: Right renal artery and renal plexus 3: Lumbar sympathetic trunk (right side) 4: SHP 5: Lumbar splanchnic nerve (right side) Fig.4 Main vessels of SHP of each type Black arrow indicated the main vessels of SHP, red arrow indicated communicating branches of the main vessels of IMP and SHP???Type Ⅰ???Type Ⅱ???Type Ⅲ???Type Ⅳ

2.2 IMP

IMP的神經纖維主要包繞腸系膜下動脈走行,并沿動脈分支分布,其位置也取決于腸系膜下動脈的位置,多位于腹中線左側。其中8具(42.1%)標本中IMP向SHP的主干直接發出獨立交通支,這些交通支多位于腹中線偏左側;其余標本中,IMP和SHP主干之間的交通支則與下行的AAP和腰內臟神經纖維一起匯入SHP主干。

2.3 SHP

AAP向下延續的神經纖維以及左、右側腰內臟神經的部分神經纖維在腹主動脈左、右側分別形成了兩個“神經根”,于腹主動脈分叉水平附近匯合形成SHP主干,其中3具(15.8%)在主動脈分叉點前上方形成,16具(84.2%)在主動脈分叉點前下方形成;4具(21.1%)在L4、5椎間盤平面以上形成,15具(78.9%)在L4、5椎間盤平面以下形成;提示SHP起始位置不恒定。

SHP主干長度為(59.38±12.86)mm,寬度為(11.25±2.92)mm。根據解剖觀察SHP主干的形態學特點,并結合文獻[5-7]對SHP主干形態的描述,將SHP主干分為4種類型,不同類型的主干長度和寬度差異較大。Ⅰ型:單一、窄小而圓潤的神經束,本組共4具(21.1%),長度為(68.27±1.85)mm、寬度為(7.36?±1.11)mm;Ⅱ型:單一、寬大而扁平的條帶形神經束,本組共7具(36.8%),長度為(64.08±9.11)mm,寬度為(10.36±1.29)mm;Ⅲ型:兩條平行、鄰近且伴行的神經束,神經束之間有部分神經纖維相互交通,本組共3具(15.8%),長度為(47.75±6.08)mm、寬度為(12.14?±2.38)mm;Ⅳ型:多條主干,主干之間有大量反復交通分支,呈網狀相互連接,組成叢狀的神經束,本組共5具(26.3%),長度為(62.94±13.35)mm、寬度為(15.08?±6.16)mm。見圖 4。

19具標本的SHP主干均位于左、右髂總動脈與骶骨岬形成的“髂血管三角區”內,主干一般跨過左髂總靜脈向下走行。其中10具標本(52.6%)SHP主干完全位于腹中線左側;8具(42.1%)SHP主干騎跨腹中線:其中6具SHP主干騎跨腹中線偏左,余2具SHP主干騎跨腹中線偏右;僅有1具標本(5.3%)SHP主干完全位于腹中線右側。Ⅰ、Ⅲ型SHP主干右側緣位于腹中線右側,Ⅱ、Ⅳ型均位于腹中線左側;各型SHP主干中線均位于腹中線左側。各型SHP主干右側緣與腹中線距離以及SHP主干中線與腹中線距離見表 1,Ⅰ、 Ⅲ型組間以及Ⅱ、Ⅳ型組間SHP主干右側緣與腹中線距離比較,差異無統計學意義(P>0.05);但Ⅰ、 Ⅲ型組與Ⅱ、Ⅳ型組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。Ⅰ型組SHP主干中線與腹中線距離與其余各組比較,差異有統計學意義(P<0.05);其余各組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。

13具標本(68.4%)SHP主干主要位于下腰椎前,6具標本(31.6%)位于腰骶間隙前;19具標本的SHP主干在骶骨岬平面向下延續為左、右腹下神經,逐漸變寬,但SHP主干和腹下神經之間無明顯的解剖學分界。SHP主干形成點距離骶骨岬平面(43.55±10.32)mm。SHP主干走行至骶骨岬時,SHP(或左、右腹下神經起始部)在該平面的寬度為(19.09±5.43)mm,各型SHP右側緣均位于腹中線右側。各型SHP右側緣與腹中線距離比較差異均無統計學意義(P>0.05);各型SHP在骶骨岬平面的寬度比較差異也無統計學意義(P>0.05)。見表 2。

3 討論

3.1 SHP的形態解剖特點

目前,國內對下腰椎前自主神經叢的解剖學觀察已有報道,但不夠全面和具體。謝加興等[5]對36例成年尸體標本進行解剖觀察,發現SHP主干位于腹中線右側者最少,占2.78%(1/36),位于腹中線左側者最多,占88.89%(32/36),而騎跨腹正中線者占8.33%(3/36);SHP右側緣距離前正中線(8.23±2.78)mm。該研究重點測量了SHP主干與腹中線的相對位置,未涉及SHP主干形態以及分型。陸聲[7]對10具成年男性標本的SHP進行解剖測量,結果顯示SHP長度為(8.9±2.7)cm,上、下端寬度分別為(1.4±0.7)cm和(1.7?±1.1)cm。SHP的形態多為馬尾狀、網狀、主干狀[7-8]。Paraskevas等[6]通過觀測35例標本,將SHP形態分為4類:窄小而圓潤的神經束占17.14%,平均長、寬分別為56、4.1 mm;寬大而扁平的神經束占22.85%,平均長、寬分別為58、11.1 mm;兩條平行、相伴走行神經束占31.44%,平均長、寬分別為33、1.1?mm;多條主干并形成網狀神經叢者占28.57%,平均長、寬分別為59、18?mm。此外,該研究中還測量了其他SHP相關解剖數據:SHP最大長度為98 mm,最大寬度為41.2 mm,右側緣距腹中線最大距離為6.1 mm,距骶骨岬下長度為12.3 mm。與Paraskevas等[6]測量結果相比,本研究測量的神經長度、寬度等指標數據均較大,分析原因可能與我們未徹底游離神經叢內的神經纖維,測量數據實際包含神經叢及其表面少量結締組織有關,但這可能更接近術中顯露時神經叢的解剖數據。另外,本研究標本數較少,也可能增加了測量誤差。

3.2 下腰椎前入路分離血管及神經平面的選擇

不管采用經腹膜或腹膜后手術入路,或經腹腔鏡下顯露,只有術中較少干擾椎前自主神經叢,才能真正降低逆行性射精的發生。有學者推薦經腹膜后入路的手術方式[9]。在解剖過程中,我們觀測到AAP多覆蓋、包繞在腹主動脈表面,SHP常跨過左髂總靜脈,如果直接在腹主動脈或左髂總靜脈表面分離位于其上的自主神經叢,則可能損傷神經纖維。而選擇在血管側面,于更接近腰大肌的位置或椎間盤水平,將血管、神經作為一整體推向對側,無需單獨分離血管表面的神經纖維,則可有效降低神經損傷幾率,有利于減少術后由神經損傷引起的相關并發癥。

3.3 下腰椎前入路手術中手術顯露位置的選擇

下腰椎前入路顯露時的操作與所顯露椎間隙的位置有著密切關系。由于腹主動脈分叉點及髂總靜脈匯合點多位于L4、5椎間隙附近,血管對手術操作空間的阻擋在L4、5椎間隙更為明顯,故L4、5以上節段多從椎體的左、右側前方進行手術操作[10]。術中對顯露側自主神經纖維進行游離、牽拉是不可避免的[6],如能選擇自主神經分布較少的一側或將血管連同鄰近的自主神經纖維作為整體一起移動,那么對自主神經的干擾和損傷可能僅限制于顯露側。本研究結果表明,從腹主動脈側進行椎間隙的顯露,會較多地牽拉和剝離神經纖維,造成更大損傷。不僅如此,我們還觀察到有42.1%的IMP與SHP主干有聯絡支,多位于腹中線偏左側,因此從左側顯露和牽拉損傷自主神經纖維幾率更大。

L5、S1椎間隙位于左髂總靜脈、右髂總動脈以及骶骨岬所形成的三角區域內,左髂總靜脈斜跨L5椎體,是阻擋該椎間隙操作空間的主要因素[11]。髂血管三角區是L5、S1椎間隙的主要操作區域[12],它是一個頂點略向右偏的三角形空間,同時SHP主干多位于腹中線左側或騎跨腹中線,多跨過左髂總靜脈,如果從腹中線右側進行手術顯露,采取從右向左推開神經叢和左髂總靜脈進行手術顯露,較從腹中線或腹中線左側對SHP的干擾更少,有利于神經的保護。因此,我們認為對于L5、S1椎間隙的前入路手術,從右側分離、顯露椎間隙更合適。

Edgard-Rosa等[13]通過經腹膜后右側入路對337例男性患者行L2~S1前路椎間融合術或椎間盤置換術,手術操作在下腔靜脈側進行,術后無逆行性射精發生。這可能與右側入路在顯露L4、5椎間盤及其以上結構時對動脈血管及其周圍的自主神經叢干擾較小有關,這也間接印證了本研究中自主神經叢的神經纖維以及SHP位置偏左的觀察結果。但下腰椎前入路顯露方式的選擇需綜合患者下腰椎椎前大血管的位置、病變部位、術者操作熟練程度以及是否與血管外科醫生合作顯露[14-15]等影響因素分析后確定。盡管腹主動脈在耐受牽拉、搏動性好、易于尋找等方面優于下腔靜脈,但對于合并動脈粥樣硬化等動脈疾病患者以及對術后生活質量要求較高的患者,從下腔靜脈側行腰椎顯露方式的價值需進一步探討。

神經叢的解剖學研究較少,為此我們采用成人尸體標本,解剖觀測下腰椎相關自主神經叢,重點了解下腰椎前自主神經叢解剖關系,為下腰椎前入路手術中自主神經的保護提供解剖學依據。

1 材料與方法

1.1 實驗標本

經10%甲醛防腐處理的成人尸體標本19具,由蚌埠醫學院解剖教研室提供。男15具,女4具;年齡44~78歲,平均64歲。身高149~173 cm,平均163.3?cm。無腹腔或盆腔手術史,解剖過程中未見骶椎腰化或腰椎骶化等椎體變異,以及椎前大血管變異或病理改變。

1.2 實驗方法

通過腹主動脈灌注紅色乳膠,應用游標卡尺(精確度0.02 mm;上海力衡儀器儀表有限公司)測量解剖參數。牽開腹腔、盆腔內臟器,自腹膜反折處切斷直腸,充分顯露L2以下脊柱區域,仔細解剖、游離椎前自主神經和毗鄰血管。確定腹中線(胸骨上窩中點和恥骨聯合中點的連線)后,觀察腹主動脈叢(abdomin alaortic plexus,AAP)、腸系膜下叢(inferior mesenteric plexus,IMP)、上腹下叢(superior hypogastric plexus,SHP)的神經纖維分布及神經走行特點。觀測SHP主干在起始處的形態類型及主干長度、寬度,以及SHP主干右側緣與腹中線的位置關系;在骶骨岬平面觀測SHP在該平面的寬度以及其右側緣與腹中線的位置關系。

1.3 統計學方法

采用SPSS19.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 AAP

AAP主要分布于L2~4椎體水平的主動脈兩側和前方,腸系膜上叢、腸系膜間叢以及雙側腰內臟神經的神經纖維也參與AAP的組成,其神經纖維反復融合和分支,四者間無明確的解剖界限(圖 1)。在腹主動脈左側,腰內臟神經在腹主動脈旁組織內走行并匯入AAP(圖 2);在腹主動脈右側,腰內臟神經則在下腔靜脈與腰椎椎體間的間隙中走行,在主動脈和下腔靜脈之間的空隙中匯入AAP(圖 3)。由于AAP主要位于椎前腹主動脈側,其分布于下腔靜脈表面的神經纖維較少;另外,AAP位于腹主動脈左側神經纖維的密集度明顯高于其在腹主動脈右側神經纖維的密集度(圖 1~3)。

圖1

自主神經叢腹側面觀1:腰內臟神經(右側)2:腰交感神經干(右側)3:SHP 4:腹腔叢及腸系膜上叢5:腸系膜間叢6:腸系膜下動脈及IMP ?圖 2 ?自主神經叢左側面觀1:腸系膜間叢2:腸系膜下動脈及IMP 3:腰交感神經干(左側)4:腸系膜上動脈及腸系膜上叢5:左腎動脈及腎叢6:腰內臟神經(左側)?圖 3?自主神經叢右側面觀1:腸系膜上叢及間叢2:右腎動脈及腎叢3:腰交感神經干(右側)4:SHP 5:腰內臟神經(右側)?圖 4 ?各型SHP主干觀察黑箭頭示SHP主干,紅箭頭示IMP與SHP主干的交通支???Ⅰ型???Ⅱ型???Ⅲ型???Ⅳ型

Figure1.

Ventral view of autonomic nerve plexus 1: Lumbar splanchnic nerve (right side) 2: Lumbar sympathetic trunk (right side) 3: SHP 4: Celiac plexus and superior mesenteric plexus 5: Intermesenteric plexus 6: Inferior mesenteric artery and IMP Fig.2 Left side view of autonomic nerve plexus 1: Intermesenteric plexus 2: Inferior mesenteric artery and IMP 3: Lumbar sympathetic trunk (left side) 4: Superior mesenteric artery and superior mesenteric plexus 5: Left renal artery and renal plexus 6: Lumbar splanchnic nerve (left side) Fig.3 Right side view of autonomic nerve plexus 1: Superior mesenteric plexus and intermesenteric plexus 2: Right renal artery and renal plexus 3: Lumbar sympathetic trunk (right side) 4: SHP 5: Lumbar splanchnic nerve (right side) Fig.4 Main vessels of SHP of each type Black arrow indicated the main vessels of SHP, red arrow indicated communicating branches of the main vessels of IMP and SHP???Type Ⅰ???Type Ⅱ???Type Ⅲ???Type Ⅳ

圖1

自主神經叢腹側面觀1:腰內臟神經(右側)2:腰交感神經干(右側)3:SHP 4:腹腔叢及腸系膜上叢5:腸系膜間叢6:腸系膜下動脈及IMP ?圖 2 ?自主神經叢左側面觀1:腸系膜間叢2:腸系膜下動脈及IMP 3:腰交感神經干(左側)4:腸系膜上動脈及腸系膜上叢5:左腎動脈及腎叢6:腰內臟神經(左側)?圖 3?自主神經叢右側面觀1:腸系膜上叢及間叢2:右腎動脈及腎叢3:腰交感神經干(右側)4:SHP 5:腰內臟神經(右側)?圖 4 ?各型SHP主干觀察黑箭頭示SHP主干,紅箭頭示IMP與SHP主干的交通支???Ⅰ型???Ⅱ型???Ⅲ型???Ⅳ型

Figure1.

Ventral view of autonomic nerve plexus 1: Lumbar splanchnic nerve (right side) 2: Lumbar sympathetic trunk (right side) 3: SHP 4: Celiac plexus and superior mesenteric plexus 5: Intermesenteric plexus 6: Inferior mesenteric artery and IMP Fig.2 Left side view of autonomic nerve plexus 1: Intermesenteric plexus 2: Inferior mesenteric artery and IMP 3: Lumbar sympathetic trunk (left side) 4: Superior mesenteric artery and superior mesenteric plexus 5: Left renal artery and renal plexus 6: Lumbar splanchnic nerve (left side) Fig.3 Right side view of autonomic nerve plexus 1: Superior mesenteric plexus and intermesenteric plexus 2: Right renal artery and renal plexus 3: Lumbar sympathetic trunk (right side) 4: SHP 5: Lumbar splanchnic nerve (right side) Fig.4 Main vessels of SHP of each type Black arrow indicated the main vessels of SHP, red arrow indicated communicating branches of the main vessels of IMP and SHP???Type Ⅰ???Type Ⅱ???Type Ⅲ???Type Ⅳ

2.2 IMP

IMP的神經纖維主要包繞腸系膜下動脈走行,并沿動脈分支分布,其位置也取決于腸系膜下動脈的位置,多位于腹中線左側。其中8具(42.1%)標本中IMP向SHP的主干直接發出獨立交通支,這些交通支多位于腹中線偏左側;其余標本中,IMP和SHP主干之間的交通支則與下行的AAP和腰內臟神經纖維一起匯入SHP主干。

2.3 SHP

AAP向下延續的神經纖維以及左、右側腰內臟神經的部分神經纖維在腹主動脈左、右側分別形成了兩個“神經根”,于腹主動脈分叉水平附近匯合形成SHP主干,其中3具(15.8%)在主動脈分叉點前上方形成,16具(84.2%)在主動脈分叉點前下方形成;4具(21.1%)在L4、5椎間盤平面以上形成,15具(78.9%)在L4、5椎間盤平面以下形成;提示SHP起始位置不恒定。

SHP主干長度為(59.38±12.86)mm,寬度為(11.25±2.92)mm。根據解剖觀察SHP主干的形態學特點,并結合文獻[5-7]對SHP主干形態的描述,將SHP主干分為4種類型,不同類型的主干長度和寬度差異較大。Ⅰ型:單一、窄小而圓潤的神經束,本組共4具(21.1%),長度為(68.27±1.85)mm、寬度為(7.36?±1.11)mm;Ⅱ型:單一、寬大而扁平的條帶形神經束,本組共7具(36.8%),長度為(64.08±9.11)mm,寬度為(10.36±1.29)mm;Ⅲ型:兩條平行、鄰近且伴行的神經束,神經束之間有部分神經纖維相互交通,本組共3具(15.8%),長度為(47.75±6.08)mm、寬度為(12.14?±2.38)mm;Ⅳ型:多條主干,主干之間有大量反復交通分支,呈網狀相互連接,組成叢狀的神經束,本組共5具(26.3%),長度為(62.94±13.35)mm、寬度為(15.08?±6.16)mm。見圖 4。

19具標本的SHP主干均位于左、右髂總動脈與骶骨岬形成的“髂血管三角區”內,主干一般跨過左髂總靜脈向下走行。其中10具標本(52.6%)SHP主干完全位于腹中線左側;8具(42.1%)SHP主干騎跨腹中線:其中6具SHP主干騎跨腹中線偏左,余2具SHP主干騎跨腹中線偏右;僅有1具標本(5.3%)SHP主干完全位于腹中線右側。Ⅰ、Ⅲ型SHP主干右側緣位于腹中線右側,Ⅱ、Ⅳ型均位于腹中線左側;各型SHP主干中線均位于腹中線左側。各型SHP主干右側緣與腹中線距離以及SHP主干中線與腹中線距離見表 1,Ⅰ、 Ⅲ型組間以及Ⅱ、Ⅳ型組間SHP主干右側緣與腹中線距離比較,差異無統計學意義(P>0.05);但Ⅰ、 Ⅲ型組與Ⅱ、Ⅳ型組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。Ⅰ型組SHP主干中線與腹中線距離與其余各組比較,差異有統計學意義(P<0.05);其余各組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。

13具標本(68.4%)SHP主干主要位于下腰椎前,6具標本(31.6%)位于腰骶間隙前;19具標本的SHP主干在骶骨岬平面向下延續為左、右腹下神經,逐漸變寬,但SHP主干和腹下神經之間無明顯的解剖學分界。SHP主干形成點距離骶骨岬平面(43.55±10.32)mm。SHP主干走行至骶骨岬時,SHP(或左、右腹下神經起始部)在該平面的寬度為(19.09±5.43)mm,各型SHP右側緣均位于腹中線右側。各型SHP右側緣與腹中線距離比較差異均無統計學意義(P>0.05);各型SHP在骶骨岬平面的寬度比較差異也無統計學意義(P>0.05)。見表 2。

3 討論

3.1 SHP的形態解剖特點

目前,國內對下腰椎前自主神經叢的解剖學觀察已有報道,但不夠全面和具體。謝加興等[5]對36例成年尸體標本進行解剖觀察,發現SHP主干位于腹中線右側者最少,占2.78%(1/36),位于腹中線左側者最多,占88.89%(32/36),而騎跨腹正中線者占8.33%(3/36);SHP右側緣距離前正中線(8.23±2.78)mm。該研究重點測量了SHP主干與腹中線的相對位置,未涉及SHP主干形態以及分型。陸聲[7]對10具成年男性標本的SHP進行解剖測量,結果顯示SHP長度為(8.9±2.7)cm,上、下端寬度分別為(1.4±0.7)cm和(1.7?±1.1)cm。SHP的形態多為馬尾狀、網狀、主干狀[7-8]。Paraskevas等[6]通過觀測35例標本,將SHP形態分為4類:窄小而圓潤的神經束占17.14%,平均長、寬分別為56、4.1 mm;寬大而扁平的神經束占22.85%,平均長、寬分別為58、11.1 mm;兩條平行、相伴走行神經束占31.44%,平均長、寬分別為33、1.1?mm;多條主干并形成網狀神經叢者占28.57%,平均長、寬分別為59、18?mm。此外,該研究中還測量了其他SHP相關解剖數據:SHP最大長度為98 mm,最大寬度為41.2 mm,右側緣距腹中線最大距離為6.1 mm,距骶骨岬下長度為12.3 mm。與Paraskevas等[6]測量結果相比,本研究測量的神經長度、寬度等指標數據均較大,分析原因可能與我們未徹底游離神經叢內的神經纖維,測量數據實際包含神經叢及其表面少量結締組織有關,但這可能更接近術中顯露時神經叢的解剖數據。另外,本研究標本數較少,也可能增加了測量誤差。

3.2 下腰椎前入路分離血管及神經平面的選擇

不管采用經腹膜或腹膜后手術入路,或經腹腔鏡下顯露,只有術中較少干擾椎前自主神經叢,才能真正降低逆行性射精的發生。有學者推薦經腹膜后入路的手術方式[9]。在解剖過程中,我們觀測到AAP多覆蓋、包繞在腹主動脈表面,SHP常跨過左髂總靜脈,如果直接在腹主動脈或左髂總靜脈表面分離位于其上的自主神經叢,則可能損傷神經纖維。而選擇在血管側面,于更接近腰大肌的位置或椎間盤水平,將血管、神經作為一整體推向對側,無需單獨分離血管表面的神經纖維,則可有效降低神經損傷幾率,有利于減少術后由神經損傷引起的相關并發癥。

3.3 下腰椎前入路手術中手術顯露位置的選擇

下腰椎前入路顯露時的操作與所顯露椎間隙的位置有著密切關系。由于腹主動脈分叉點及髂總靜脈匯合點多位于L4、5椎間隙附近,血管對手術操作空間的阻擋在L4、5椎間隙更為明顯,故L4、5以上節段多從椎體的左、右側前方進行手術操作[10]。術中對顯露側自主神經纖維進行游離、牽拉是不可避免的[6],如能選擇自主神經分布較少的一側或將血管連同鄰近的自主神經纖維作為整體一起移動,那么對自主神經的干擾和損傷可能僅限制于顯露側。本研究結果表明,從腹主動脈側進行椎間隙的顯露,會較多地牽拉和剝離神經纖維,造成更大損傷。不僅如此,我們還觀察到有42.1%的IMP與SHP主干有聯絡支,多位于腹中線偏左側,因此從左側顯露和牽拉損傷自主神經纖維幾率更大。

L5、S1椎間隙位于左髂總靜脈、右髂總動脈以及骶骨岬所形成的三角區域內,左髂總靜脈斜跨L5椎體,是阻擋該椎間隙操作空間的主要因素[11]。髂血管三角區是L5、S1椎間隙的主要操作區域[12],它是一個頂點略向右偏的三角形空間,同時SHP主干多位于腹中線左側或騎跨腹中線,多跨過左髂總靜脈,如果從腹中線右側進行手術顯露,采取從右向左推開神經叢和左髂總靜脈進行手術顯露,較從腹中線或腹中線左側對SHP的干擾更少,有利于神經的保護。因此,我們認為對于L5、S1椎間隙的前入路手術,從右側分離、顯露椎間隙更合適。

Edgard-Rosa等[13]通過經腹膜后右側入路對337例男性患者行L2~S1前路椎間融合術或椎間盤置換術,手術操作在下腔靜脈側進行,術后無逆行性射精發生。這可能與右側入路在顯露L4、5椎間盤及其以上結構時對動脈血管及其周圍的自主神經叢干擾較小有關,這也間接印證了本研究中自主神經叢的神經纖維以及SHP位置偏左的觀察結果。但下腰椎前入路顯露方式的選擇需綜合患者下腰椎椎前大血管的位置、病變部位、術者操作熟練程度以及是否與血管外科醫生合作顯露[14-15]等影響因素分析后確定。盡管腹主動脈在耐受牽拉、搏動性好、易于尋找等方面優于下腔靜脈,但對于合并動脈粥樣硬化等動脈疾病患者以及對術后生活質量要求較高的患者,從下腔靜脈側行腰椎顯露方式的價值需進一步探討。