引用本文: 方成, 胡永成, 黃洪超, 夏群, 陳曉鵬, 袁斌斌, 何鑫, 王鵬. CT血管造影技術輔助下球囊臨時阻斷術在骨腫瘤手術中的應用. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(10): 1253-1258. doi: 10.7507/1002-1892.20140271 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

骨盆與骶骨周圍血供豐富,除知名動脈之外還有眾多側支循環供血,術中常因出血與頑固性滲血難以控制,導致腫瘤切除不徹底或失血性休克,甚至危及生命。因此,預防和控制骨盆及骶骨腫瘤術中出血成為手術成功關鍵。其中球囊臨時阻斷術是預防和控制術中出血的主要措施,并獲得較滿意臨床效果。目前球囊臨時阻斷術需要在數字減影血管造影(digital subtraction angiography, DSA)技術引導下行球囊導管定位,是一種有創性檢查,而且所需設備條件要求高、操作不便、費用昂貴,不利于推廣使用[1]。我院應用術前CT血管造影(CT angiography, CTA)及三維重建CTA技術指導術前球囊大小選擇及術中球囊定位,在預防和控制骨盆及骶骨腫瘤術中出血方面取得了滿意療效。而且近年越來越多研究表明,CTA在血管診斷方面具有高度準確性、敏感性和特異性,與DSA相比能更敏感地顯示附壁血栓、血管粥樣硬化與血管畸形,有取代DSA作為血管診斷金標準的趨勢[2-3]。尤其三維重建CTA可清晰立體顯示血管影像以及與鄰近結構的解剖關系(腎動脈開口及腹主動脈分叉與椎體關系),該優點是DSA無法比擬的[4]。CT的普及也更有助于球囊臨時阻斷術在控制骨腫瘤術中出血中的應用與推廣。為此,我們回顧分析2008年4月-2013年10月應用CTA輔助下球囊臨時阻斷術的36例骨盆、骶骨及股骨腫瘤患者臨床資料,評估術前CTA對球囊臨時阻斷術預防和控制骨腫瘤術中出血的臨床應用價值。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男22例,女14例;年齡25~83歲,平均46歲。病因:轉移癌8例(肝癌轉移3例、肺癌轉移2例、乳腺癌轉移1例、腎上腺嗜鉻細胞瘤轉移1例、轉移性黑色素瘤1例),骨巨細胞瘤7例,脊索瘤6例,骨肉瘤3例,軟骨肉瘤3例,滑膜肉瘤2例,動脈瘤樣骨囊腫2例,惡性纖維組織細胞瘤1例,多發性骨軟骨瘤1例,腫瘤性鈣鹽沉著癥1例,血管源性腫瘤1例,包蟲病1例。病灶部位:骶尾部17例,髂骨12例,恥骨5例,股骨近端2例。

1.2 術前CTA檢查

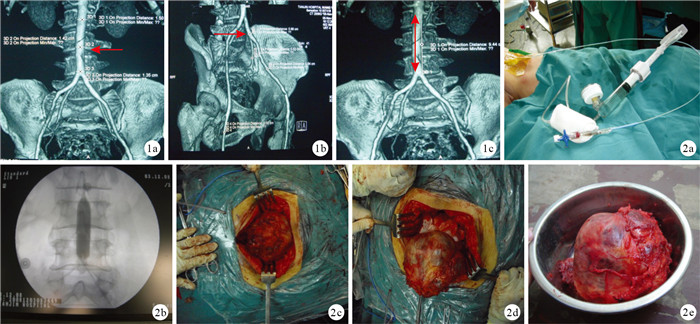

檢查前靜脈注射100 mL對比劑碘海醇注射液(商品名:歐乃派克;江蘇揚子江藥業集團有限公司),注射速度4 mL/s。采用32排螺旋CT機(Siemems公司,德國),掃描范圍:從低位腎動脈上緣至股動脈球囊穿刺點以下水平;掃描條件:120 kV,層厚5 mm,層間距5 mm。將掃描獲得的原始斷層圖像導入重建軟件Mimics(Materialise公司,比利時)中,重建骨盆、椎體、腹主動脈及其分支三維模型。在三維重建CTA上分別測量腹主動脈外徑(圖 1a)、髂總動脈外徑(圖 1b)、低位腎動脈下緣與腹主動脈分叉之間距離(圖 1c),分別標記低位腎動脈開口及腹主動脈分叉與脊柱椎體(骨性標志)之間的解剖關系。

圖1

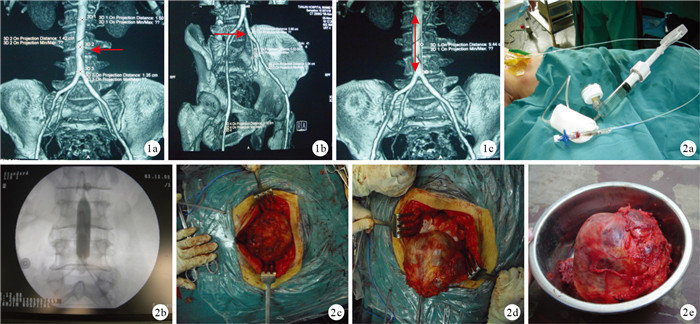

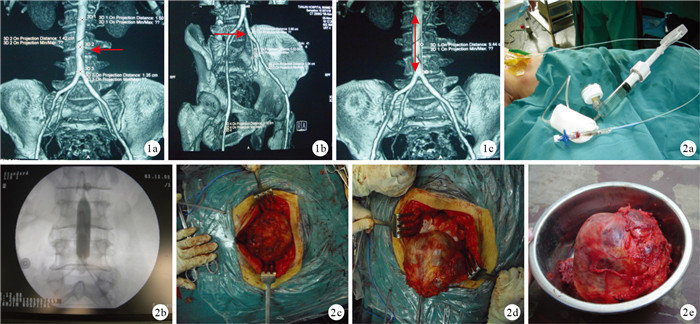

三維重建CTA???腹主動脈(箭頭)外徑為1.42 cm???髂總動脈(箭頭)外徑為0.88 cm???低位腎動脈下緣與腹主動脈分叉之間距離(箭頭)為9.44 cm 圖 2患者,男,83歲,骶尾部脊索瘤于CTA輔助的球囊臨時阻斷術下行S2至尾骨腫物切除術???術前放置球囊???術中暴露腫瘤前充盈球囊阻斷腹主動脈???、???術中視野清晰???腫瘤完整切除

Figure1.

The three-dimensional reconstruction of CTA???The external diameter of aortaventralis (arrow) was 1.42 cm???The external diameter of arteria iliaca communis (arrow) was 0.88 cm???The distance between the low renal artery and abdominal aortic bifurcation (arrow) was 9.44 cm Fig.2 An 83-year-old male patient with chordoma, who underwent tumor removal under the aid of CTA with temporary balloon blocking technique???Replacement of the balloon before operation???Balloon inflation was carried out to block the abdominal aorta before exposing the tumor???、???Clear view during operation???Complete excision of tumor

圖1

三維重建CTA???腹主動脈(箭頭)外徑為1.42 cm???髂總動脈(箭頭)外徑為0.88 cm???低位腎動脈下緣與腹主動脈分叉之間距離(箭頭)為9.44 cm 圖 2患者,男,83歲,骶尾部脊索瘤于CTA輔助的球囊臨時阻斷術下行S2至尾骨腫物切除術???術前放置球囊???術中暴露腫瘤前充盈球囊阻斷腹主動脈???、???術中視野清晰???腫瘤完整切除

Figure1.

The three-dimensional reconstruction of CTA???The external diameter of aortaventralis (arrow) was 1.42 cm???The external diameter of arteria iliaca communis (arrow) was 0.88 cm???The distance between the low renal artery and abdominal aortic bifurcation (arrow) was 9.44 cm Fig.2 An 83-year-old male patient with chordoma, who underwent tumor removal under the aid of CTA with temporary balloon blocking technique???Replacement of the balloon before operation???Balloon inflation was carried out to block the abdominal aorta before exposing the tumor???、???Clear view during operation???Complete excision of tumor

1.3 手術方法

1.3.1 球囊臨時阻斷術

患者全麻后平臥于手術臺,選擇腫瘤侵犯少的一側為進針側。采用Seldinger穿刺法穿刺股動脈,置入動脈鞘管,導入超滑導絲,在C臂X線機透視下將豬尾造影管沿導絲送至L1椎體水平,快速注射造影劑。拔出豬尾造影管,沿超滑導絲導入與CTA測量血管外徑相等的球囊,與三維重建CTA圖片對比,觀察低位腎動脈開口及腹主動脈分叉與骨性標志的關系,以免阻斷腎動脈,以導管上下金屬標記為準。以骨性標志為標記將球囊安全放入低位腎動脈與腹主動脈分叉之間,球囊注入造影劑及等比例的0.1%肝素生理鹽水。密切觀察球囊位置及足背動脈的血氧飽和度,當足背動脈血氧含量顯示為一條直線時,說明腹主動脈已被充分阻斷,記錄此時的壓力并抽出造影劑,縫線固定動脈鞘管及球囊。

1.3.2 腫瘤切除操作(以骶尾部腫瘤為例)

患者取俯臥位,取倒“人”字切口,剝離臀大肌,切斷梨狀肌、骶結節韌帶及骶棘韌帶,暴露腫瘤后,注射造影劑于球囊內,待足背動脈搏動消失后,行腫瘤切除術。為防止下肢缺血壞死,病灶切除術中每隔60 min開放球囊1次。術中小血管電凝止血,骶骨切除的邊緣滲血采用骨蠟止血。術中需觀察尿量,防止阻斷腎動脈。待腫瘤完整切除后凝膠海綿填充空腔,逐層縫合。術后拔出球囊時按壓股動脈穿刺點15~45 min,并彈力繃帶“8”字加壓24 h,防止穿刺點出血。見圖 2。

1.4 術后處理

術后密切觀察患者24 h尿量,下肢皮膚顏色、溫度、感覺,大小便及足背動脈搏動等情況,若下肢出現皮膚顏色、疼痛、腫脹等異常,立即行血管B超檢查,排除腹主動脈血栓形成。一旦有血栓形成,立即行溶栓或介入取栓治療。

1.5 統計學方法

采用SPSS統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,男、女腹主動脈、髂總動脈外徑以及低位腎動脈下緣與腹主動脈分叉之間距離比較,采用獨立樣本t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 CTA測量結果

本組腹主動脈外徑為(1.545±0.248)cm,髂總動脈外徑為(1.060±0.205)cm,低位腎動脈下緣與腹主動脈分叉之間距離為(10.818±1.165)cm。男性以上指標均顯著大于女性,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表 1。

三維重建CTA顯示,16例(44.4%)患者低位腎動脈開口位于L1椎體,其中上1/2椎體4例、下1/2椎體12例;11例(30.6%)位于L1、2椎間盤水平;9例(25.0%)位于L2椎體,其中上1/2椎體7例、下1/2椎體2例。男女低位腎動脈開口與骨性標志之間的解剖關系見表 2。

22例(61.1%)腹主動脈分叉位于L4椎體,其中上1/2椎體5例、下1/2椎體17例;6例(16.7%)位于L4、5椎間盤水平;8例(22.2%)位于L5椎體,其中上1/2椎體7例、下1/2椎體1例。男女腹主動脈分叉與骨性標志之間的解剖關系見表 3。

2.2 臨床療效

術中球囊注入肝素生理鹽水后,球囊內壓力在0.8~1.6 atm(1 atm=101.33 kPa)水平即能有效阻斷腹主動脈血流,出血可立即得到控制,止血效果明顯。除1例患者術中需3次充起球囊外,其余患者僅需充起球囊1~2次。3例患者在球囊充起后血壓顯著增高,經分別泵注硝普鈉1、2、3 μg/(kg·min)后緩解;球囊充起-放空前后,患者動脈血氣分析和電解質數據均在正常范圍內波動,激活全血凝固時間輕度延長(112~196 min)。1例83歲患者拔出球囊后發現左足背動脈搏動減弱,B超顯示股動脈穿刺處血栓形成,經立即溶栓治療后痊愈。

本組手術時間118~311 min,平均163 min;術中出血量200~1 800 mL,平均667 mL;21例患者輸血,輸血量400~1 200 mL,平均571 mL;累積阻斷時間40~136 min,平均86 min;術后引流量150~420?mL,平均245 mL;術后拔管時間2~5 d,平均2.9 d。2例骶尾部腫瘤患者因切口皮緣失神經營養愈合不良,其中1例經換藥后28 d切口愈合,另1例二期清創縫合術后14 d切口愈合;其余患者切口均Ⅰ期愈合。術后患者均獲隨訪,隨訪時間5~44個月,平均21個月。術后3個月,按照Enneking提出的骨腫瘤外科治療后功能評定標準[5],獲優9例,良20例,可5例,差2例。10例術后出現不同程度大小便功能障礙,便秘輔以開塞露治療;小便障礙未特殊處理,6~12個月后緩解。1例骶骨轉移性黑色素瘤術后1個月復發,疼痛加重,對癥治療并進一步隨訪中。1例骨盆骨巨細胞瘤術后3年復發,再次行前路手術切除腫物,病理檢查發現其惡變為惡性纖維組織細胞瘤。3例肝癌骨盆轉移患者分別于術后6、6、8個月因肝功能衰竭死亡。

3 討論

3.1 球囊臨時阻斷術優點

骨盆和骶骨血供豐富,主要來自髂內、外側動脈,骶正中動脈及其側支。文獻報道骨盆與骶骨術中失血量可達2 000~20 000 mL,平均7 000 mL,術后累積引流量達1 500~2 000 mL[6]。術中出血過多會導致術野不清,延長手術時間。此外,術中出血量還與腫瘤復發率有關,唐順等[7]回顧分析了58例骶骨脊索瘤患者臨床資料,結果提示27例術中出血量≤3 000 mL,其中10例(37.04%)復發;31例術中出血量>3 000 mL,局部復發達18例(58.06%);差異有統計學意義。所以控制術中出血與手術成敗密切相關。與常規手術相比,采用球囊臨時阻斷術,手術時間由5~10 h縮短至1~2 h,出血量由5 000~20 000 mL降至200~1 800 mL,術野清晰,腫瘤切除徹底,大大降低了術后腫瘤復發率[8]。

3.2 CTA輔助下球囊臨時阻斷術優勢

3.2.1 血管性疾病

臨床上骨盆及骶骨腫瘤患者常見于中老年人群,這部分人群是心血管疾病高發人群,如動脈粥樣硬化、迂曲與腹主動脈瘤等,在球囊穿刺或充盈過程中可能發生斑塊脫落或腹主動脈破裂危及生命。CTA在診斷這些血管疾病的敏感性、特異性方面優于DSA[2-3],所以與DSA輔助相比,CTA輔助下球囊臨時阻斷術可降低手術并發癥發生率。

3.2.2 球囊大小的選擇

如選擇球囊直徑過小,血流阻斷不完全會影響手術效果;直徑過大則易損傷動脈壁,導致動脈內壁血栓。鄭瑾等[9]通過DSA技術測量血管內徑,分別選取與腹主動脈內徑相等及小于或大于腹主動脈內徑1、2 mm的球囊,結果顯示與腹主動脈內徑相等的球囊能達到滿意的血流阻斷效果,而小于腹主動脈內徑的球囊血流阻斷效果欠佳。CTA能精確測量腹主動脈及髂總動脈外徑,本組嚴格按照CTA測量結果,選擇與所需阻斷血管外徑相等型號的球囊,術中血流阻斷效果滿意,出血量較少,術野清晰。

3.2.3 球囊阻斷最佳位置選擇及腎動脈開口確定

球囊臨時阻斷術中,球囊必須置于雙側腎動脈水平以下、腹主動脈分叉水平以上,并妥善固定避免其上下移動。李世德等[10]通過解剖27具尸體標本發現,第3、4腰橫動脈中點至腹主動脈分叉距離為(2.70±0.62)cm,腸系膜下動脈至腹主動脈分叉距離為(4.27?±0.80)?cm,腸系膜下動脈均在第3腰橫動脈的近心端。因此,在腹主動脈分叉上方2~3 cm內(即第3、4腰橫動脈之間)低位阻斷腹主動脈,不會阻斷肝、腎、大小腸及脊髓等血液供應。Ullmark等[8]認為第3、4腰橫動脈間隙為最佳阻斷部位。

Ozkan等[11]通過血管造影技術研究855例患者腎動脈開口發現,98%患者右腎動脈及97%患者左腎動脈開口位于L1、2椎體之間,其中腎動脈開口最高位于T12、L1椎間盤水平,最低位于L4椎體水平;Fernet等[12]報道1例右腎動脈開口位于T11、12椎間盤水平。由于腎動脈開口位置存在差異性,為了避免球囊阻斷腎動脈導致急性腎功能衰竭,術前明確腎動脈開口位置具有重要意義。與DSA相比,CTA在血管診斷方面有高度敏感性,尤其三維重建可清晰、立體、直觀、全方位地顯示血管影像,以及血管與鄰近結構的解剖關系[4]。因此應用CTA更有利于球囊精確定位,以及有效避免阻斷腎動脈導致急性腎功能衰竭發生。本組無因阻斷腎動脈導致的并發癥發生。

3.2.4 術中球囊定位

Zhang等[13]通過檢測雙側足趾血氧飽和度來確定球囊是否位于腹主動脈分叉處,然后通過B超確定是否阻斷腎動脈,該方法操作較繁瑣,需多次調整。本組在球囊阻斷前快速注射造影劑,在持續C臂X線機透視下與CTA三維重建圖像對比,觀察低位腎動脈及腹主動脈分叉與骨性標志的關系,以導管上下金屬標記為準,將導管安全置于低位腎動脈與腹主動脈分叉之間,然后再次向球囊內注入造影劑,確認球囊位置。該方法操作簡便、易行,且球囊定位可靠。

3.3 球囊臨時阻斷術適應證及禁忌證

本研究結果顯示,CTA輔助球囊臨時阻斷術對骨盆及骶骨腫瘤來說,可明顯減少術中出血量,縮短手術時間,降低腫瘤復發率,減少并發癥。我們總結其適應證包括:擬行骨盆和骶骨手術,術中估計出血量大而無法上止血帶者;陳舊性骨盆骨折修復術者;年齡60歲以下,無冠心病病史者。主要禁忌證為存在動脈硬化嚴重廣泛斑塊或動脈迂曲不規則者。此外,本組1例83歲患者利用球囊臨時阻斷術完整切除腫瘤,術中出血僅400 mL;同時臨床接受心血管介入術患者以老年患者為主。因此只要術中密切觀察患者生命體征,年齡不是限制球囊臨時阻斷術應用的主要因素。

骨盆與骶骨周圍血供豐富,除知名動脈之外還有眾多側支循環供血,術中常因出血與頑固性滲血難以控制,導致腫瘤切除不徹底或失血性休克,甚至危及生命。因此,預防和控制骨盆及骶骨腫瘤術中出血成為手術成功關鍵。其中球囊臨時阻斷術是預防和控制術中出血的主要措施,并獲得較滿意臨床效果。目前球囊臨時阻斷術需要在數字減影血管造影(digital subtraction angiography, DSA)技術引導下行球囊導管定位,是一種有創性檢查,而且所需設備條件要求高、操作不便、費用昂貴,不利于推廣使用[1]。我院應用術前CT血管造影(CT angiography, CTA)及三維重建CTA技術指導術前球囊大小選擇及術中球囊定位,在預防和控制骨盆及骶骨腫瘤術中出血方面取得了滿意療效。而且近年越來越多研究表明,CTA在血管診斷方面具有高度準確性、敏感性和特異性,與DSA相比能更敏感地顯示附壁血栓、血管粥樣硬化與血管畸形,有取代DSA作為血管診斷金標準的趨勢[2-3]。尤其三維重建CTA可清晰立體顯示血管影像以及與鄰近結構的解剖關系(腎動脈開口及腹主動脈分叉與椎體關系),該優點是DSA無法比擬的[4]。CT的普及也更有助于球囊臨時阻斷術在控制骨腫瘤術中出血中的應用與推廣。為此,我們回顧分析2008年4月-2013年10月應用CTA輔助下球囊臨時阻斷術的36例骨盆、骶骨及股骨腫瘤患者臨床資料,評估術前CTA對球囊臨時阻斷術預防和控制骨腫瘤術中出血的臨床應用價值。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男22例,女14例;年齡25~83歲,平均46歲。病因:轉移癌8例(肝癌轉移3例、肺癌轉移2例、乳腺癌轉移1例、腎上腺嗜鉻細胞瘤轉移1例、轉移性黑色素瘤1例),骨巨細胞瘤7例,脊索瘤6例,骨肉瘤3例,軟骨肉瘤3例,滑膜肉瘤2例,動脈瘤樣骨囊腫2例,惡性纖維組織細胞瘤1例,多發性骨軟骨瘤1例,腫瘤性鈣鹽沉著癥1例,血管源性腫瘤1例,包蟲病1例。病灶部位:骶尾部17例,髂骨12例,恥骨5例,股骨近端2例。

1.2 術前CTA檢查

檢查前靜脈注射100 mL對比劑碘海醇注射液(商品名:歐乃派克;江蘇揚子江藥業集團有限公司),注射速度4 mL/s。采用32排螺旋CT機(Siemems公司,德國),掃描范圍:從低位腎動脈上緣至股動脈球囊穿刺點以下水平;掃描條件:120 kV,層厚5 mm,層間距5 mm。將掃描獲得的原始斷層圖像導入重建軟件Mimics(Materialise公司,比利時)中,重建骨盆、椎體、腹主動脈及其分支三維模型。在三維重建CTA上分別測量腹主動脈外徑(圖 1a)、髂總動脈外徑(圖 1b)、低位腎動脈下緣與腹主動脈分叉之間距離(圖 1c),分別標記低位腎動脈開口及腹主動脈分叉與脊柱椎體(骨性標志)之間的解剖關系。

圖1

三維重建CTA???腹主動脈(箭頭)外徑為1.42 cm???髂總動脈(箭頭)外徑為0.88 cm???低位腎動脈下緣與腹主動脈分叉之間距離(箭頭)為9.44 cm 圖 2患者,男,83歲,骶尾部脊索瘤于CTA輔助的球囊臨時阻斷術下行S2至尾骨腫物切除術???術前放置球囊???術中暴露腫瘤前充盈球囊阻斷腹主動脈???、???術中視野清晰???腫瘤完整切除

Figure1.

The three-dimensional reconstruction of CTA???The external diameter of aortaventralis (arrow) was 1.42 cm???The external diameter of arteria iliaca communis (arrow) was 0.88 cm???The distance between the low renal artery and abdominal aortic bifurcation (arrow) was 9.44 cm Fig.2 An 83-year-old male patient with chordoma, who underwent tumor removal under the aid of CTA with temporary balloon blocking technique???Replacement of the balloon before operation???Balloon inflation was carried out to block the abdominal aorta before exposing the tumor???、???Clear view during operation???Complete excision of tumor

圖1

三維重建CTA???腹主動脈(箭頭)外徑為1.42 cm???髂總動脈(箭頭)外徑為0.88 cm???低位腎動脈下緣與腹主動脈分叉之間距離(箭頭)為9.44 cm 圖 2患者,男,83歲,骶尾部脊索瘤于CTA輔助的球囊臨時阻斷術下行S2至尾骨腫物切除術???術前放置球囊???術中暴露腫瘤前充盈球囊阻斷腹主動脈???、???術中視野清晰???腫瘤完整切除

Figure1.

The three-dimensional reconstruction of CTA???The external diameter of aortaventralis (arrow) was 1.42 cm???The external diameter of arteria iliaca communis (arrow) was 0.88 cm???The distance between the low renal artery and abdominal aortic bifurcation (arrow) was 9.44 cm Fig.2 An 83-year-old male patient with chordoma, who underwent tumor removal under the aid of CTA with temporary balloon blocking technique???Replacement of the balloon before operation???Balloon inflation was carried out to block the abdominal aorta before exposing the tumor???、???Clear view during operation???Complete excision of tumor

1.3 手術方法

1.3.1 球囊臨時阻斷術

患者全麻后平臥于手術臺,選擇腫瘤侵犯少的一側為進針側。采用Seldinger穿刺法穿刺股動脈,置入動脈鞘管,導入超滑導絲,在C臂X線機透視下將豬尾造影管沿導絲送至L1椎體水平,快速注射造影劑。拔出豬尾造影管,沿超滑導絲導入與CTA測量血管外徑相等的球囊,與三維重建CTA圖片對比,觀察低位腎動脈開口及腹主動脈分叉與骨性標志的關系,以免阻斷腎動脈,以導管上下金屬標記為準。以骨性標志為標記將球囊安全放入低位腎動脈與腹主動脈分叉之間,球囊注入造影劑及等比例的0.1%肝素生理鹽水。密切觀察球囊位置及足背動脈的血氧飽和度,當足背動脈血氧含量顯示為一條直線時,說明腹主動脈已被充分阻斷,記錄此時的壓力并抽出造影劑,縫線固定動脈鞘管及球囊。

1.3.2 腫瘤切除操作(以骶尾部腫瘤為例)

患者取俯臥位,取倒“人”字切口,剝離臀大肌,切斷梨狀肌、骶結節韌帶及骶棘韌帶,暴露腫瘤后,注射造影劑于球囊內,待足背動脈搏動消失后,行腫瘤切除術。為防止下肢缺血壞死,病灶切除術中每隔60 min開放球囊1次。術中小血管電凝止血,骶骨切除的邊緣滲血采用骨蠟止血。術中需觀察尿量,防止阻斷腎動脈。待腫瘤完整切除后凝膠海綿填充空腔,逐層縫合。術后拔出球囊時按壓股動脈穿刺點15~45 min,并彈力繃帶“8”字加壓24 h,防止穿刺點出血。見圖 2。

1.4 術后處理

術后密切觀察患者24 h尿量,下肢皮膚顏色、溫度、感覺,大小便及足背動脈搏動等情況,若下肢出現皮膚顏色、疼痛、腫脹等異常,立即行血管B超檢查,排除腹主動脈血栓形成。一旦有血栓形成,立即行溶栓或介入取栓治療。

1.5 統計學方法

采用SPSS統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,男、女腹主動脈、髂總動脈外徑以及低位腎動脈下緣與腹主動脈分叉之間距離比較,采用獨立樣本t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 CTA測量結果

本組腹主動脈外徑為(1.545±0.248)cm,髂總動脈外徑為(1.060±0.205)cm,低位腎動脈下緣與腹主動脈分叉之間距離為(10.818±1.165)cm。男性以上指標均顯著大于女性,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表 1。

三維重建CTA顯示,16例(44.4%)患者低位腎動脈開口位于L1椎體,其中上1/2椎體4例、下1/2椎體12例;11例(30.6%)位于L1、2椎間盤水平;9例(25.0%)位于L2椎體,其中上1/2椎體7例、下1/2椎體2例。男女低位腎動脈開口與骨性標志之間的解剖關系見表 2。

22例(61.1%)腹主動脈分叉位于L4椎體,其中上1/2椎體5例、下1/2椎體17例;6例(16.7%)位于L4、5椎間盤水平;8例(22.2%)位于L5椎體,其中上1/2椎體7例、下1/2椎體1例。男女腹主動脈分叉與骨性標志之間的解剖關系見表 3。

2.2 臨床療效

術中球囊注入肝素生理鹽水后,球囊內壓力在0.8~1.6 atm(1 atm=101.33 kPa)水平即能有效阻斷腹主動脈血流,出血可立即得到控制,止血效果明顯。除1例患者術中需3次充起球囊外,其余患者僅需充起球囊1~2次。3例患者在球囊充起后血壓顯著增高,經分別泵注硝普鈉1、2、3 μg/(kg·min)后緩解;球囊充起-放空前后,患者動脈血氣分析和電解質數據均在正常范圍內波動,激活全血凝固時間輕度延長(112~196 min)。1例83歲患者拔出球囊后發現左足背動脈搏動減弱,B超顯示股動脈穿刺處血栓形成,經立即溶栓治療后痊愈。

本組手術時間118~311 min,平均163 min;術中出血量200~1 800 mL,平均667 mL;21例患者輸血,輸血量400~1 200 mL,平均571 mL;累積阻斷時間40~136 min,平均86 min;術后引流量150~420?mL,平均245 mL;術后拔管時間2~5 d,平均2.9 d。2例骶尾部腫瘤患者因切口皮緣失神經營養愈合不良,其中1例經換藥后28 d切口愈合,另1例二期清創縫合術后14 d切口愈合;其余患者切口均Ⅰ期愈合。術后患者均獲隨訪,隨訪時間5~44個月,平均21個月。術后3個月,按照Enneking提出的骨腫瘤外科治療后功能評定標準[5],獲優9例,良20例,可5例,差2例。10例術后出現不同程度大小便功能障礙,便秘輔以開塞露治療;小便障礙未特殊處理,6~12個月后緩解。1例骶骨轉移性黑色素瘤術后1個月復發,疼痛加重,對癥治療并進一步隨訪中。1例骨盆骨巨細胞瘤術后3年復發,再次行前路手術切除腫物,病理檢查發現其惡變為惡性纖維組織細胞瘤。3例肝癌骨盆轉移患者分別于術后6、6、8個月因肝功能衰竭死亡。

3 討論

3.1 球囊臨時阻斷術優點

骨盆和骶骨血供豐富,主要來自髂內、外側動脈,骶正中動脈及其側支。文獻報道骨盆與骶骨術中失血量可達2 000~20 000 mL,平均7 000 mL,術后累積引流量達1 500~2 000 mL[6]。術中出血過多會導致術野不清,延長手術時間。此外,術中出血量還與腫瘤復發率有關,唐順等[7]回顧分析了58例骶骨脊索瘤患者臨床資料,結果提示27例術中出血量≤3 000 mL,其中10例(37.04%)復發;31例術中出血量>3 000 mL,局部復發達18例(58.06%);差異有統計學意義。所以控制術中出血與手術成敗密切相關。與常規手術相比,采用球囊臨時阻斷術,手術時間由5~10 h縮短至1~2 h,出血量由5 000~20 000 mL降至200~1 800 mL,術野清晰,腫瘤切除徹底,大大降低了術后腫瘤復發率[8]。

3.2 CTA輔助下球囊臨時阻斷術優勢

3.2.1 血管性疾病

臨床上骨盆及骶骨腫瘤患者常見于中老年人群,這部分人群是心血管疾病高發人群,如動脈粥樣硬化、迂曲與腹主動脈瘤等,在球囊穿刺或充盈過程中可能發生斑塊脫落或腹主動脈破裂危及生命。CTA在診斷這些血管疾病的敏感性、特異性方面優于DSA[2-3],所以與DSA輔助相比,CTA輔助下球囊臨時阻斷術可降低手術并發癥發生率。

3.2.2 球囊大小的選擇

如選擇球囊直徑過小,血流阻斷不完全會影響手術效果;直徑過大則易損傷動脈壁,導致動脈內壁血栓。鄭瑾等[9]通過DSA技術測量血管內徑,分別選取與腹主動脈內徑相等及小于或大于腹主動脈內徑1、2 mm的球囊,結果顯示與腹主動脈內徑相等的球囊能達到滿意的血流阻斷效果,而小于腹主動脈內徑的球囊血流阻斷效果欠佳。CTA能精確測量腹主動脈及髂總動脈外徑,本組嚴格按照CTA測量結果,選擇與所需阻斷血管外徑相等型號的球囊,術中血流阻斷效果滿意,出血量較少,術野清晰。

3.2.3 球囊阻斷最佳位置選擇及腎動脈開口確定

球囊臨時阻斷術中,球囊必須置于雙側腎動脈水平以下、腹主動脈分叉水平以上,并妥善固定避免其上下移動。李世德等[10]通過解剖27具尸體標本發現,第3、4腰橫動脈中點至腹主動脈分叉距離為(2.70±0.62)cm,腸系膜下動脈至腹主動脈分叉距離為(4.27?±0.80)?cm,腸系膜下動脈均在第3腰橫動脈的近心端。因此,在腹主動脈分叉上方2~3 cm內(即第3、4腰橫動脈之間)低位阻斷腹主動脈,不會阻斷肝、腎、大小腸及脊髓等血液供應。Ullmark等[8]認為第3、4腰橫動脈間隙為最佳阻斷部位。

Ozkan等[11]通過血管造影技術研究855例患者腎動脈開口發現,98%患者右腎動脈及97%患者左腎動脈開口位于L1、2椎體之間,其中腎動脈開口最高位于T12、L1椎間盤水平,最低位于L4椎體水平;Fernet等[12]報道1例右腎動脈開口位于T11、12椎間盤水平。由于腎動脈開口位置存在差異性,為了避免球囊阻斷腎動脈導致急性腎功能衰竭,術前明確腎動脈開口位置具有重要意義。與DSA相比,CTA在血管診斷方面有高度敏感性,尤其三維重建可清晰、立體、直觀、全方位地顯示血管影像,以及血管與鄰近結構的解剖關系[4]。因此應用CTA更有利于球囊精確定位,以及有效避免阻斷腎動脈導致急性腎功能衰竭發生。本組無因阻斷腎動脈導致的并發癥發生。

3.2.4 術中球囊定位

Zhang等[13]通過檢測雙側足趾血氧飽和度來確定球囊是否位于腹主動脈分叉處,然后通過B超確定是否阻斷腎動脈,該方法操作較繁瑣,需多次調整。本組在球囊阻斷前快速注射造影劑,在持續C臂X線機透視下與CTA三維重建圖像對比,觀察低位腎動脈及腹主動脈分叉與骨性標志的關系,以導管上下金屬標記為準,將導管安全置于低位腎動脈與腹主動脈分叉之間,然后再次向球囊內注入造影劑,確認球囊位置。該方法操作簡便、易行,且球囊定位可靠。

3.3 球囊臨時阻斷術適應證及禁忌證

本研究結果顯示,CTA輔助球囊臨時阻斷術對骨盆及骶骨腫瘤來說,可明顯減少術中出血量,縮短手術時間,降低腫瘤復發率,減少并發癥。我們總結其適應證包括:擬行骨盆和骶骨手術,術中估計出血量大而無法上止血帶者;陳舊性骨盆骨折修復術者;年齡60歲以下,無冠心病病史者。主要禁忌證為存在動脈硬化嚴重廣泛斑塊或動脈迂曲不規則者。此外,本組1例83歲患者利用球囊臨時阻斷術完整切除腫瘤,術中出血僅400 mL;同時臨床接受心血管介入術患者以老年患者為主。因此只要術中密切觀察患者生命體征,年齡不是限制球囊臨時阻斷術應用的主要因素。