引用本文: 曹武, 葉招明, 林秾, 柳萌. 膝關節周圍骨巨細胞瘤刮除后填充骨水泥對關節軟骨影響的臨床研究. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(12): 1459-1463. doi: 10.7507/1002-1892.20140316 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

膝關節周圍是骨巨細胞瘤的好發部位,占全身各部位骨巨細胞瘤的60%~70%[1-2]。臨床以手術治療為主,包括骨大段切除重建和病灶內刮除。與骨大段切除重建相比,病灶內刮除復發率較高,但在手術并發癥和關節功能恢復方面具有明顯優勢[3-4]。因此,病灶內刮除滅活、骨水泥或非骨水泥填塞瘤腔已成為骨巨細胞瘤的標準治療方法[4-7]。其中,骨水泥填塞瘤腔具有可以獲得即刻支撐作用以及利于早期發現腫瘤復發的優點,但理論上關節面下骨水泥填充會引起關節軟骨損害,繼而發生醫源性關節炎[8],因此臨床通過軟骨下植入自體骨構成“緩沖區”以預防關節軟骨損傷。但目前對于殘留多少軟骨下骨會出現軟骨損傷以及是否選擇植骨,均根據醫生經驗決定,缺少客觀測量研究依據。為此,我們回顧分析了2000年1月-2011年12月于浙江大學醫學院附屬第二醫院骨科行病灶內刮除聯合關節軟骨下骨水泥填充的患者臨床資料,分析腫瘤大小、軟骨下殘留骨厚度以及是否進行植骨對關節軟骨的影響。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

納入標準:①經臨床、影像學及病理診斷為骨巨細胞瘤者;②采用病灶內刮除聯合關節軟骨下骨水泥(DEPUY CMW慶大霉素骨水泥;上海強生醫療器材有限公司)填充治療患者;③術前X線片檢查無明顯骨關節炎表現。排除標準:①術前有骨折者;②肺部檢查及全身骨掃描提示存在肺部及全身骨骼轉移者。

2000年1月-2011年12月,共收治骨巨細胞瘤322例,其中53例符合選擇標準,納入研究。男30例,女23例;年齡16~69歲,平均34.2歲。腫瘤累及部位:股骨遠端28例,脛骨近端25例。Campanacci分級:Ⅰ級6例,Ⅱ級38例,Ⅲ級9例。

1.2 手術方法

手術由同一組醫生完成,患者在全麻或椎管內麻醉下手術,其中病灶內刮除后單純骨水泥填充42例,聯合軟骨下自體骨植骨及骨水泥填充11例。以CT顯示骨皮質最薄處開窗,范圍超過腫瘤大小。充分顯露病灶后,盡量完整刮除腫瘤組織,直至顯露正常骨質為止。用電刀燒灼,磨鉆打磨擴充瘤腔3~5 mm;如關節面側有軟骨外露,避免直接在軟骨上打磨,保持軟骨完整。腫瘤組織徹底刮除后,用H2O2浸泡[9]、生理鹽水反復沖洗瘤腔。11例先取厚度約1 cm的自體髂骨松質骨植于關節軟骨下,再用骨水泥填塞;其余42例單純骨水泥填充;本組骨水泥用量20~60 g,平均40?g。28例瘤腔超過橫軸線,在填入骨水泥前使用鋼板內固定。

1.3 術后處理

術后麻醉清醒后即可進行膝關節非負重屈伸功能鍛煉。單純填充骨水泥者待2周后切口愈合即開始無痛負重行走,聯合軟骨下植骨者3個月后開始完全負重行走。

1.4 評價指標

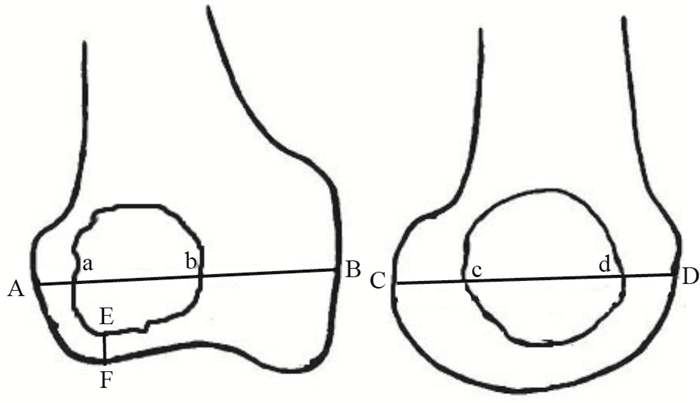

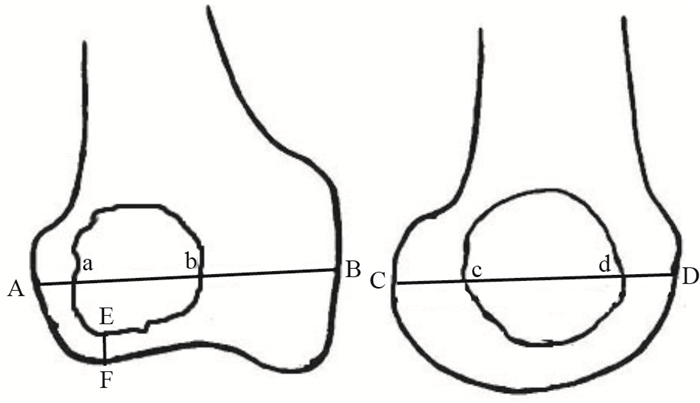

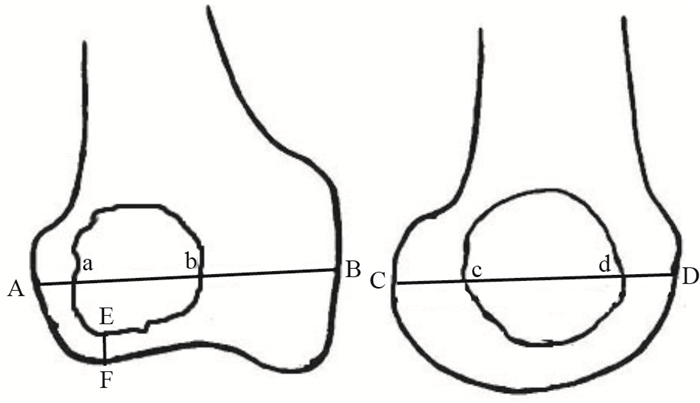

于術前MRI測量病灶邊緣與關節軟骨的距離(軟骨下殘留骨厚度);參考Chen等[10]測量病灶侵犯軟骨面積的方法,按照以下公式測算腫瘤橫截面與宿主骨橫截面百分比,代表腫瘤大小;公式:(冠狀面腫瘤最大徑×矢狀面腫瘤最大徑)/(冠狀面宿主骨橫徑×矢狀面宿主骨橫徑)×100%。見圖 1。

圖1

術前測量示意圖EF:軟骨下殘留骨厚度ab:冠狀面腫瘤最大徑AB:冠狀面宿主骨橫徑cd:矢狀面腫瘤最大徑CD:矢狀面宿主骨橫徑

Figure1.

Schematic diagram of assessment method for the lesion EF: Subchondral residual bone thickness ab: Largest diameter of the lesion in coronal view AB: Diameter of the metaphysis in coronal view cd: Largest diameter of the lesion in sagittal view CD: Diameter of the metaphysis in sagittal view

圖1

術前測量示意圖EF:軟骨下殘留骨厚度ab:冠狀面腫瘤最大徑AB:冠狀面宿主骨橫徑cd:矢狀面腫瘤最大徑CD:矢狀面宿主骨橫徑

Figure1.

Schematic diagram of assessment method for the lesion EF: Subchondral residual bone thickness ab: Largest diameter of the lesion in coronal view AB: Diameter of the metaphysis in coronal view cd: Largest diameter of the lesion in sagittal view CD: Diameter of the metaphysis in sagittal view

隨訪期間采用Enneking功能評分[11]評價關節功能恢復情況。復查膝關節正、側位X線片,必要時復查CT,觀察關節退變情況。參考Aboulafia等[12]分級系統對影像學關節退變進行評定,0級,關節輪廓正常、間隙無狹窄;1級,關節面輕度不規則;2級,關節面中度不規則,合并關節間隙狹窄不超過2 mm,內外翻<?5°;3級,關節狹窄超過2 mm,或出現半脫位跡象;4級,關節面塌陷,內外翻 > 5°,半脫位超過5 mm或者關節面完全缺損,關節上下軟骨下骨直接接觸;評定為1級以上認為存在繼發骨關節炎。

1.5 統計學方法

采用SPSS13.0統計軟件進行分析。按照術后是否繼發骨關節炎將患者分為兩組,比較兩組患者性別、年齡、病變部位、軟骨下殘留骨厚度、腫瘤橫截面百分比、術前Campanacci分級、軟骨下是否植骨、Enneking功能評分。其中定量資料以均數±標準差表示,定性資料以頻數表示;將各因素進行單因素logistic回歸分析,實際例數過少時采用Fisher確切概率法,檢驗水準α=0.1;將差異有統計學意義的因素進行多因素logistic回歸分析,檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后切口均Ⅰ期愈合,無手術相關并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間23~158個月,平均65個月。X線片示植骨均融合,融合時間2~6個月,平均3個月。本組37例(69.8%)無骨關節炎發生,16例(30.2%)繼發骨關節炎。其中1例根據Aboulafia等[12]分級系統評定為4級關節炎征象,但Enneking功能評分為26分,未作特殊處理。1例X線片顯示關節無明顯異常表現,CT檢查見骨水泥破入關節,但關節功能良好,未作處理。隨訪期間3例(5.7%)腫瘤局部復發,采用病灶清除后單純骨水泥填充2例,植骨聯合骨水泥填充1 例;其中2例為繼發骨關節炎者。

單因素logistic回歸分析示,兩組性別、年齡、 腫瘤部位、Campanacci分級比較,差異均無統計學意義(P > 0.1);軟骨下殘留骨厚度、腫瘤橫截面百分比、Enneking功能評分及軟骨下植骨比較,差異均有統計學意義(P < 0.1)。見表 1。將軟骨下殘留骨厚度、腫瘤橫截面百分比、Enneking功能評分和軟骨下植骨納入多因素logistic回歸分析,結果示軟骨下殘留骨厚度減小、腫瘤橫截面增大、未行軟骨下植骨為術后繼發骨關節炎的危險因素(P < 0.05)。見表 2。

3 討論

膝關節周圍骨巨細胞瘤刮除術后,發生骨關節炎的比例明顯高出同年齡正常人群[13],有研究報道這與軟骨下殘留骨厚度有關[14]。Chen等[10]認為軟骨下殘留骨厚度小于3 mm即存在軟骨下骨破壞,并且病灶面積越大,術后關節功能越差。Abdelrahman等[15]研究表明,軟骨下殘留骨厚度 < 1 cm時,繼發骨關節炎的幾率是厚度 > 1 cm時的2.5倍。但臨床上為降低骨巨細胞瘤復發率,刮除滅活范圍一般需超過病灶的影像學范圍,標準術式是使用磨鉆將瘤腔各個方向擴大1~2?cm[16],常遺留巨大瘤腔,如何處理瘤腔才能減少對軟骨的損傷成為研究重點。

目前,臨床廣泛使用骨水泥填充瘤腔,理論上骨水泥聚合過程中產生的高溫可殺死殘留腫瘤細胞,骨水泥強度也允許早期負重行走,更重要的是有利于分辨早期腫瘤的復發。然而骨水泥也會引起軟骨損傷,其原因包括骨水泥凝聚時產熱、骨水泥骨傳導性較軟骨下骨差等。von Steyern等[17]對9例膝關節周圍骨巨細胞瘤患者行腫瘤刮除骨水泥填充,骨水泥與關節軟骨的距離為0~3.5 mm,經6~16年隨訪,只有1例內側關節間隙變窄、關節軟骨損傷。Fraquet等[18]對30例長骨骨巨細胞瘤患者行腫瘤刮除骨水泥填充,其中73%靠近關節軟骨,通過平均6.4年的隨訪,只有2例患者出現輕微關節退變,骨關節炎的發生率僅6.7%。Radev等[8]的有限元分析顯示,骨水泥與軟骨間有2?mm厚軟骨下骨或超過3 mm的松質骨隔離即能避免熱損傷。Frassica等[19]的研究分別用骨水泥和植骨替代犬軟骨下骨,發現第12周時骨水泥強度下降至79%,而植骨基本恢復至軟骨下骨強度,因此他們認為軟骨下植骨在生物力學上優于骨水泥填充。本組繼發骨關節炎的發生率達30.2%,我們認為可能原因有:①骨水泥和軟骨直接接觸,骨水泥凝聚時產生高溫直接灼傷軟骨;②骨水泥是非生物降解材料,不能與周圍組織相融合,腫瘤滅活后瘤腔壁會產生一層壞死組織,在軟骨下或軟骨下骨與骨水泥間形成微小間隙,X線片上表現為骨水泥團周圍1~2?mm的透光區,人在行走過程中,關節軟骨與骨水泥之間會出現微動摩擦,導致關節軟骨及軟骨下骨的損傷甚至軟骨缺損,繼而發生骨關節炎。Wada等[20] 研究認為植入骨水泥量越大,骨水泥團周圍透光帶就越寬,且存在的骨水泥與骨之間微動也會導致骨折的發生。本組術后無骨折發生,這與預先使用內固定預防有關。

本研究對術后有無繼發骨關節炎患者的軟骨下殘留骨厚度及腫瘤橫斷面百分比進行比較,腫瘤橫截面與軟骨下骨厚度相關,通常腫瘤越大,軟骨下骨越薄。而單因素分析未控制其他混雜因素的影響,無法避免偏倚,因此我們采用多因素分析,控制了混雜因素的影響。結果顯示,軟骨下殘留骨厚度減小以及腫瘤增大都是術后繼發骨關節炎的危險因素。而且軟骨下植入自體髂骨后可以顯著降低骨關節炎的發生,也間接提示骨水泥會損傷軟骨。通過植骨既隔離了骨水泥對軟骨的灼傷,也“緩沖”了骨水泥對軟骨的直接磨損,同時減少了骨水泥的用量,對軟骨具有保護作用。

本研究中有1例患者術后X線片復查顯示關節無明顯異常,但CT檢查發現骨水泥已破入關節。既往也有類似報道,Tejwani等[21]采用關節鏡治療了2例骨水泥填充導致軟骨缺損的患者,經半月板成形及關節清理術后,患者可參加正常的體育活動;隨訪18個月,X線片檢查未見明顯的關節面不平整或狹窄等征象。所以在關節軟骨下直接填充骨水泥的患者中,可能普遍存在軟骨缺損骨水泥外露現象。但如果關節內裸露的骨水泥團塊表面尚光滑、關節一側(股骨或脛骨)軟骨完整以及半月板完整,對關節活動產生的壓力或沖擊力有吸收緩沖的作用,關節表面沒有形成集中的應力,或骨水泥穿出部位在非負重區,則不會出現嚴重的臨床癥狀,患者也可恢復良好關節功能,甚至較長時間內X線片無關節炎改變。但隨著長時間的關節磨損,最終可能會出現嚴重骨關節炎,甚至需要再手術。Gaston等[22]經過長達20年的隨訪,發現軟骨下填充骨水泥患者需接受關節置換的比例達18.1%。Suzuki等[23]報道患者因繼發骨關節炎進行關節置換時的年齡為59~71歲,距骨巨細胞瘤高發年齡約間隔20年。因此,提示在術后早期即使無X線片骨關節炎征象,也不能排除關節軟骨已損傷。

軟骨損傷不可逆,發生骨關節炎的患者遠期功能會明顯降低。骨巨細胞瘤好發于年輕患者,應重視遠期關節功能的恢復,避免日后需多次關節翻修手術。手術方法的選擇對關節軟骨的保護至關重要,結合本研究結果,我們認為在骨水泥與軟骨間植入自體骨可以預防和延緩軟骨損傷,保持長期良好的關節功能。但本研究觀察例數較少,缺乏中長期隨訪資料,指標手工測量的精確性差,結論有待進一步研究明確。

膝關節周圍是骨巨細胞瘤的好發部位,占全身各部位骨巨細胞瘤的60%~70%[1-2]。臨床以手術治療為主,包括骨大段切除重建和病灶內刮除。與骨大段切除重建相比,病灶內刮除復發率較高,但在手術并發癥和關節功能恢復方面具有明顯優勢[3-4]。因此,病灶內刮除滅活、骨水泥或非骨水泥填塞瘤腔已成為骨巨細胞瘤的標準治療方法[4-7]。其中,骨水泥填塞瘤腔具有可以獲得即刻支撐作用以及利于早期發現腫瘤復發的優點,但理論上關節面下骨水泥填充會引起關節軟骨損害,繼而發生醫源性關節炎[8],因此臨床通過軟骨下植入自體骨構成“緩沖區”以預防關節軟骨損傷。但目前對于殘留多少軟骨下骨會出現軟骨損傷以及是否選擇植骨,均根據醫生經驗決定,缺少客觀測量研究依據。為此,我們回顧分析了2000年1月-2011年12月于浙江大學醫學院附屬第二醫院骨科行病灶內刮除聯合關節軟骨下骨水泥填充的患者臨床資料,分析腫瘤大小、軟骨下殘留骨厚度以及是否進行植骨對關節軟骨的影響。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

納入標準:①經臨床、影像學及病理診斷為骨巨細胞瘤者;②采用病灶內刮除聯合關節軟骨下骨水泥(DEPUY CMW慶大霉素骨水泥;上海強生醫療器材有限公司)填充治療患者;③術前X線片檢查無明顯骨關節炎表現。排除標準:①術前有骨折者;②肺部檢查及全身骨掃描提示存在肺部及全身骨骼轉移者。

2000年1月-2011年12月,共收治骨巨細胞瘤322例,其中53例符合選擇標準,納入研究。男30例,女23例;年齡16~69歲,平均34.2歲。腫瘤累及部位:股骨遠端28例,脛骨近端25例。Campanacci分級:Ⅰ級6例,Ⅱ級38例,Ⅲ級9例。

1.2 手術方法

手術由同一組醫生完成,患者在全麻或椎管內麻醉下手術,其中病灶內刮除后單純骨水泥填充42例,聯合軟骨下自體骨植骨及骨水泥填充11例。以CT顯示骨皮質最薄處開窗,范圍超過腫瘤大小。充分顯露病灶后,盡量完整刮除腫瘤組織,直至顯露正常骨質為止。用電刀燒灼,磨鉆打磨擴充瘤腔3~5 mm;如關節面側有軟骨外露,避免直接在軟骨上打磨,保持軟骨完整。腫瘤組織徹底刮除后,用H2O2浸泡[9]、生理鹽水反復沖洗瘤腔。11例先取厚度約1 cm的自體髂骨松質骨植于關節軟骨下,再用骨水泥填塞;其余42例單純骨水泥填充;本組骨水泥用量20~60 g,平均40?g。28例瘤腔超過橫軸線,在填入骨水泥前使用鋼板內固定。

1.3 術后處理

術后麻醉清醒后即可進行膝關節非負重屈伸功能鍛煉。單純填充骨水泥者待2周后切口愈合即開始無痛負重行走,聯合軟骨下植骨者3個月后開始完全負重行走。

1.4 評價指標

于術前MRI測量病灶邊緣與關節軟骨的距離(軟骨下殘留骨厚度);參考Chen等[10]測量病灶侵犯軟骨面積的方法,按照以下公式測算腫瘤橫截面與宿主骨橫截面百分比,代表腫瘤大小;公式:(冠狀面腫瘤最大徑×矢狀面腫瘤最大徑)/(冠狀面宿主骨橫徑×矢狀面宿主骨橫徑)×100%。見圖 1。

圖1

術前測量示意圖EF:軟骨下殘留骨厚度ab:冠狀面腫瘤最大徑AB:冠狀面宿主骨橫徑cd:矢狀面腫瘤最大徑CD:矢狀面宿主骨橫徑

Figure1.

Schematic diagram of assessment method for the lesion EF: Subchondral residual bone thickness ab: Largest diameter of the lesion in coronal view AB: Diameter of the metaphysis in coronal view cd: Largest diameter of the lesion in sagittal view CD: Diameter of the metaphysis in sagittal view

圖1

術前測量示意圖EF:軟骨下殘留骨厚度ab:冠狀面腫瘤最大徑AB:冠狀面宿主骨橫徑cd:矢狀面腫瘤最大徑CD:矢狀面宿主骨橫徑

Figure1.

Schematic diagram of assessment method for the lesion EF: Subchondral residual bone thickness ab: Largest diameter of the lesion in coronal view AB: Diameter of the metaphysis in coronal view cd: Largest diameter of the lesion in sagittal view CD: Diameter of the metaphysis in sagittal view

隨訪期間采用Enneking功能評分[11]評價關節功能恢復情況。復查膝關節正、側位X線片,必要時復查CT,觀察關節退變情況。參考Aboulafia等[12]分級系統對影像學關節退變進行評定,0級,關節輪廓正常、間隙無狹窄;1級,關節面輕度不規則;2級,關節面中度不規則,合并關節間隙狹窄不超過2 mm,內外翻<?5°;3級,關節狹窄超過2 mm,或出現半脫位跡象;4級,關節面塌陷,內外翻 > 5°,半脫位超過5 mm或者關節面完全缺損,關節上下軟骨下骨直接接觸;評定為1級以上認為存在繼發骨關節炎。

1.5 統計學方法

采用SPSS13.0統計軟件進行分析。按照術后是否繼發骨關節炎將患者分為兩組,比較兩組患者性別、年齡、病變部位、軟骨下殘留骨厚度、腫瘤橫截面百分比、術前Campanacci分級、軟骨下是否植骨、Enneking功能評分。其中定量資料以均數±標準差表示,定性資料以頻數表示;將各因素進行單因素logistic回歸分析,實際例數過少時采用Fisher確切概率法,檢驗水準α=0.1;將差異有統計學意義的因素進行多因素logistic回歸分析,檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后切口均Ⅰ期愈合,無手術相關并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間23~158個月,平均65個月。X線片示植骨均融合,融合時間2~6個月,平均3個月。本組37例(69.8%)無骨關節炎發生,16例(30.2%)繼發骨關節炎。其中1例根據Aboulafia等[12]分級系統評定為4級關節炎征象,但Enneking功能評分為26分,未作特殊處理。1例X線片顯示關節無明顯異常表現,CT檢查見骨水泥破入關節,但關節功能良好,未作處理。隨訪期間3例(5.7%)腫瘤局部復發,采用病灶清除后單純骨水泥填充2例,植骨聯合骨水泥填充1 例;其中2例為繼發骨關節炎者。

單因素logistic回歸分析示,兩組性別、年齡、 腫瘤部位、Campanacci分級比較,差異均無統計學意義(P > 0.1);軟骨下殘留骨厚度、腫瘤橫截面百分比、Enneking功能評分及軟骨下植骨比較,差異均有統計學意義(P < 0.1)。見表 1。將軟骨下殘留骨厚度、腫瘤橫截面百分比、Enneking功能評分和軟骨下植骨納入多因素logistic回歸分析,結果示軟骨下殘留骨厚度減小、腫瘤橫截面增大、未行軟骨下植骨為術后繼發骨關節炎的危險因素(P < 0.05)。見表 2。

3 討論

膝關節周圍骨巨細胞瘤刮除術后,發生骨關節炎的比例明顯高出同年齡正常人群[13],有研究報道這與軟骨下殘留骨厚度有關[14]。Chen等[10]認為軟骨下殘留骨厚度小于3 mm即存在軟骨下骨破壞,并且病灶面積越大,術后關節功能越差。Abdelrahman等[15]研究表明,軟骨下殘留骨厚度 < 1 cm時,繼發骨關節炎的幾率是厚度 > 1 cm時的2.5倍。但臨床上為降低骨巨細胞瘤復發率,刮除滅活范圍一般需超過病灶的影像學范圍,標準術式是使用磨鉆將瘤腔各個方向擴大1~2?cm[16],常遺留巨大瘤腔,如何處理瘤腔才能減少對軟骨的損傷成為研究重點。

目前,臨床廣泛使用骨水泥填充瘤腔,理論上骨水泥聚合過程中產生的高溫可殺死殘留腫瘤細胞,骨水泥強度也允許早期負重行走,更重要的是有利于分辨早期腫瘤的復發。然而骨水泥也會引起軟骨損傷,其原因包括骨水泥凝聚時產熱、骨水泥骨傳導性較軟骨下骨差等。von Steyern等[17]對9例膝關節周圍骨巨細胞瘤患者行腫瘤刮除骨水泥填充,骨水泥與關節軟骨的距離為0~3.5 mm,經6~16年隨訪,只有1例內側關節間隙變窄、關節軟骨損傷。Fraquet等[18]對30例長骨骨巨細胞瘤患者行腫瘤刮除骨水泥填充,其中73%靠近關節軟骨,通過平均6.4年的隨訪,只有2例患者出現輕微關節退變,骨關節炎的發生率僅6.7%。Radev等[8]的有限元分析顯示,骨水泥與軟骨間有2?mm厚軟骨下骨或超過3 mm的松質骨隔離即能避免熱損傷。Frassica等[19]的研究分別用骨水泥和植骨替代犬軟骨下骨,發現第12周時骨水泥強度下降至79%,而植骨基本恢復至軟骨下骨強度,因此他們認為軟骨下植骨在生物力學上優于骨水泥填充。本組繼發骨關節炎的發生率達30.2%,我們認為可能原因有:①骨水泥和軟骨直接接觸,骨水泥凝聚時產生高溫直接灼傷軟骨;②骨水泥是非生物降解材料,不能與周圍組織相融合,腫瘤滅活后瘤腔壁會產生一層壞死組織,在軟骨下或軟骨下骨與骨水泥間形成微小間隙,X線片上表現為骨水泥團周圍1~2?mm的透光區,人在行走過程中,關節軟骨與骨水泥之間會出現微動摩擦,導致關節軟骨及軟骨下骨的損傷甚至軟骨缺損,繼而發生骨關節炎。Wada等[20] 研究認為植入骨水泥量越大,骨水泥團周圍透光帶就越寬,且存在的骨水泥與骨之間微動也會導致骨折的發生。本組術后無骨折發生,這與預先使用內固定預防有關。

本研究對術后有無繼發骨關節炎患者的軟骨下殘留骨厚度及腫瘤橫斷面百分比進行比較,腫瘤橫截面與軟骨下骨厚度相關,通常腫瘤越大,軟骨下骨越薄。而單因素分析未控制其他混雜因素的影響,無法避免偏倚,因此我們采用多因素分析,控制了混雜因素的影響。結果顯示,軟骨下殘留骨厚度減小以及腫瘤增大都是術后繼發骨關節炎的危險因素。而且軟骨下植入自體髂骨后可以顯著降低骨關節炎的發生,也間接提示骨水泥會損傷軟骨。通過植骨既隔離了骨水泥對軟骨的灼傷,也“緩沖”了骨水泥對軟骨的直接磨損,同時減少了骨水泥的用量,對軟骨具有保護作用。

本研究中有1例患者術后X線片復查顯示關節無明顯異常,但CT檢查發現骨水泥已破入關節。既往也有類似報道,Tejwani等[21]采用關節鏡治療了2例骨水泥填充導致軟骨缺損的患者,經半月板成形及關節清理術后,患者可參加正常的體育活動;隨訪18個月,X線片檢查未見明顯的關節面不平整或狹窄等征象。所以在關節軟骨下直接填充骨水泥的患者中,可能普遍存在軟骨缺損骨水泥外露現象。但如果關節內裸露的骨水泥團塊表面尚光滑、關節一側(股骨或脛骨)軟骨完整以及半月板完整,對關節活動產生的壓力或沖擊力有吸收緩沖的作用,關節表面沒有形成集中的應力,或骨水泥穿出部位在非負重區,則不會出現嚴重的臨床癥狀,患者也可恢復良好關節功能,甚至較長時間內X線片無關節炎改變。但隨著長時間的關節磨損,最終可能會出現嚴重骨關節炎,甚至需要再手術。Gaston等[22]經過長達20年的隨訪,發現軟骨下填充骨水泥患者需接受關節置換的比例達18.1%。Suzuki等[23]報道患者因繼發骨關節炎進行關節置換時的年齡為59~71歲,距骨巨細胞瘤高發年齡約間隔20年。因此,提示在術后早期即使無X線片骨關節炎征象,也不能排除關節軟骨已損傷。

軟骨損傷不可逆,發生骨關節炎的患者遠期功能會明顯降低。骨巨細胞瘤好發于年輕患者,應重視遠期關節功能的恢復,避免日后需多次關節翻修手術。手術方法的選擇對關節軟骨的保護至關重要,結合本研究結果,我們認為在骨水泥與軟骨間植入自體骨可以預防和延緩軟骨損傷,保持長期良好的關節功能。但本研究觀察例數較少,缺乏中長期隨訪資料,指標手工測量的精確性差,結論有待進一步研究明確。