引用本文: 何曉清, 朱躍良, 徐永清, 王毅, 梅良斌, 李陽. 兒童足后跟Ⅲ級輪輻傷的特點及治療方法選擇. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(12): 1490-1493. doi: 10.7507/1002-1892.20140322 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

足后跟輪輻傷是摩托車、自行車造成的一種特殊損傷,因足跟部被卡壓于車輪和車框架間,被輪輻反復碾壓所致,多見于兒童 [1-2]。本課題組將足后跟輪輻傷分為Ⅰ~Ⅳ級,其中Ⅲ級輪輻傷包括足后跟皮膚軟組織缺損,跟腱斷裂、缺損,跟骨骨折或缺損,治療難度最大[3]。現回顧分析2007年1月-2013年6月我們收治的31例足后跟Ⅲ級輪輻傷患兒臨床資料,總結兒童足后跟Ⅲ級輪輻傷特點、治療方法選擇及近期療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男19例,女12例;年齡3~12歲,平均5.2歲。均為摩托車致傷。左足13例,右足18例。受傷至入院時間2 h~26 d,平均4.4 d。入院檢查:均為足后跟Ⅲ級輪輻傷;踝關節110°位(跖屈20°位)時,足后跟皮膚軟組織缺損范圍3.5 cm× 2.5 cm~8.0 cm× 4.5 cm;后外側缺損為主25例,后內側缺損為主6例。均伴跟腱斷裂、缺損,缺損長度1.5~4.4 cm,平均 2.7 cm。X線片示跟骨結節處骨缺損,除2例累及距骨部分骨缺損外,其余患兒均未累及跟骨其他部位損傷。合并顱腦損傷1例,右肱骨髁上骨折并前臂軟組織缺損1例,休克2例,創面感染3例。

1.2 手術方法

根據患兒全身情況、合并傷、受傷時間和創面局部情況,選擇一期或二期修復重建。其中18例全身情況可、無嚴重合并傷、受傷時間 < 12 h、局部創面無明顯感染,行急診清創一期修復重建;其余13例行一期清創,二期修復重建。根據以下兩方面選擇手術方法:①跟腱缺損長度及是否能拉伸至跟骨結節缺損處;②足后跟軟組織主要缺損部位。本組16例跟腱缺損較大,不能直接拉伸至跟骨結節者,行復合腓腸肌皮瓣V-Y推進[4-5]聯合跟腱止點重建術。跟腱缺損2.1~4.4 cm,平均3.3 cm;復合腓腸肌皮瓣切取范圍為16 cm× 5 cm~21 cm× 10 cm。術中注意保護腓腸神經內、外側頭。將復合腓腸肌皮瓣向下推移后,近端行V-Y直接縫合。

15例跟腱能拉伸至跟骨結節者,行局部帶蒂皮瓣逆行移位修復聯合跟腱止點重建術。跟腱缺損1.5~ 2.6 cm,平均2.1 cm。其中11例以后外側軟組織缺損為主,采用隱神經營養血管皮瓣(7例)或脛后動脈穿支皮瓣[6-8](4例)修復;4例以后內側軟組織缺損為主,行腓腸神經營養血管皮瓣[2, 9-10](3例)或腓動脈穿支皮瓣[11-12](1例)修復。皮瓣切取范圍為4.0 cm × 2.5 cm~8.0 cm× 4.5 cm;均未行神經吻合術。皮瓣供區均行刃厚皮片游離植皮修復。

1.3 術后處理及隨訪

術后常規抗感染治療,密切觀察皮瓣色澤、溫度、毛細血管反應和全身情況。術后患肢前側長腿石膏托固定,維持踝關節跖屈、膝關節屈曲60~90°位;6周后更換為患肢踝前側石膏托固定,維持踝關節跖屈,并開始膝關節功能鍛煉;9周后拆除石膏托,開始踝關節背伸功能鍛煉;12周開始部分負重行走,6個月可完全負重。術后1年內禁止參加劇烈運動。

術后6周、9周、3個月、6個月、12個月、18個月以及之后每年隨訪1次。記錄踝關節背伸角度(踝關節背伸位足底縱軸和小腿長軸間的角度)、患兒步態、提踵試驗,皮瓣外觀及感覺恢復情況,攝X線片觀察跟骨生長情況。

2 結果

術后患兒均獲隨訪,隨訪時間6個月~4年,平均13個月;其中術后6個月31例,12個月21例,18個月15例,2年6例,3年4例,4年2例。

2.1 關節功能

術后早期踝關節背伸功能均不同程度受限,其中采用復合腓腸肌皮瓣修復者功能更差;隨時間延長,踝關節背伸角度逐漸改善(表 1)。術后6個月,31例患兒均能完全負重,其中21例能單腿提踵站立,10例拒絕單腿站立;23例下蹲受限,13例步態異常,快步行走時更明顯;檢查均能觸及連續跟腱。術后12個月,21例患兒均能單腿提踵站立,8例下蹲受限,4例步態異常,快步行走時明顯。術后18個月,15例患兒均步態正常,能參加體育活動,2例跑步時步態輕度異常,3例下蹲稍受限。

2.2 皮瓣情況

皮瓣供區植皮均成活,切口Ⅰ期愈合。術后1例跟腱部分外露、感染,再次清創后愈合。3例皮瓣發生遠端部分壞死,其中隱神經營養血管皮瓣2例,腓動脈穿支皮瓣1例;給予換藥處理。術后3個月,1例隱神經營養血管皮瓣遠端殘留創面,其余皮瓣均成活,色澤、溫度良好,創面均完全愈合;復合腓腸肌皮瓣感覺正常,其余皮瓣無痛、溫、觸覺。術后6個月創面均愈合,皮瓣質地柔軟,色澤與周圍正常組織類似,外形良好,不影響穿鞋及行走。除復合腓腸肌皮瓣外,其他皮瓣也恢復痛、觸覺。術后18個月15例皮瓣存在保護性痛覺,兩點辨別覺為8~14 mm,平均11.4 mm。

2.3 骨骼情況

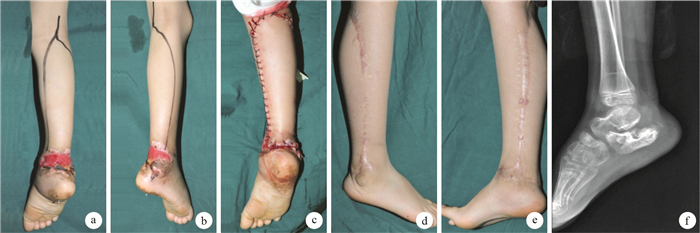

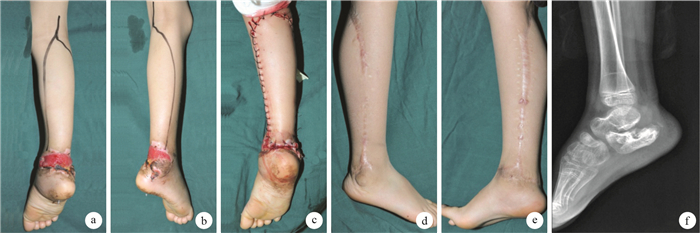

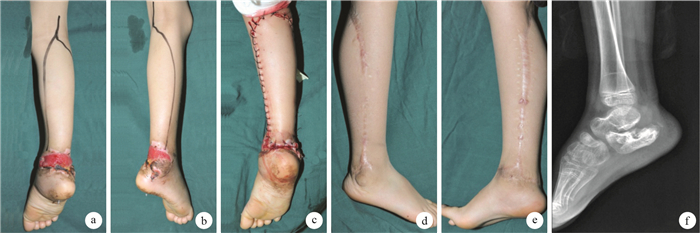

X線片示,術后6個月跟骨結節缺損周圍邊緣變鈍,骨質未見明顯增加。術后18個月跟骨結節缺損仍明顯,只有少量骨質增加。4例跟骨結節下方出現游離骨塊(可能是跟骨骨骺),均無痛覺,不能移動。見圖 1。

圖1

患兒,男,6歲,右足后跟Ⅲ級輪輻傷,一期清創、二期行復合腓腸肌皮瓣V-Y推進聯合跟腱止點重建術 ?術前后內側小腿及內側切口設計 ?術前后外側面觀及外側切口設計 ?術后即刻 ?術后21個月小腿外側面觀 ?術后21個月小腿內側面觀 ?術后21個月側位X線片顯示跟骨結節出現游離骨塊

Figure1.

A 6-year-old boy with grade III spoke heel injury of the right foot,who underwent repair with sliding gastrocnemius musculocutaneous flap and insertion reconstruction of the tendon at second stage ?Posteromedial aspect of the calf and medial incision marker before operation ?Posterolateral aspect of the calf and lateral incision marker ?At immediate after operation ?Lateral aspect of the calf at 21 months after operation ?Medial aspect of the calf at 21 months after operation ?Lateral X-ray film at 21 months after operation,showing free bone fragment

圖1

患兒,男,6歲,右足后跟Ⅲ級輪輻傷,一期清創、二期行復合腓腸肌皮瓣V-Y推進聯合跟腱止點重建術 ?術前后內側小腿及內側切口設計 ?術前后外側面觀及外側切口設計 ?術后即刻 ?術后21個月小腿外側面觀 ?術后21個月小腿內側面觀 ?術后21個月側位X線片顯示跟骨結節出現游離骨塊

Figure1.

A 6-year-old boy with grade III spoke heel injury of the right foot,who underwent repair with sliding gastrocnemius musculocutaneous flap and insertion reconstruction of the tendon at second stage ?Posteromedial aspect of the calf and medial incision marker before operation ?Posterolateral aspect of the calf and lateral incision marker ?At immediate after operation ?Lateral aspect of the calf at 21 months after operation ?Medial aspect of the calf at 21 months after operation ?Lateral X-ray film at 21 months after operation,showing free bone fragment

3 討論

3.1 兒童足后跟Ⅲ級輪輻傷的特點

在交通欠發達地區或偏遠山區,兩輪機動車仍然是重要的交通工具,是家長承載兒童出行的常用手段,也造成了一種特殊傷情——足后跟輪輻傷。根據嚴重程度,本課題組將足后跟輪輻傷分為4級[3]:Ⅰ級,足后跟皮膚缺損,跟腱外露;Ⅱ級,足后跟皮膚缺損,跟腱斷裂、缺損;Ⅲ級,足后跟皮膚缺損,跟腱斷裂、缺損,跟骨骨折或缺損;Ⅳ級:足跟部毀損傷。根據不同分級,也提出了相應的治療方案:Ⅰ級,皮瓣移位修復;Ⅱ級,皮瓣移位修復并跟腱重建;Ⅲ級,皮瓣移位修復并跟腱、跟骨重建;Ⅳ級,截肢。

與成年人相比,兒童足后跟Ⅲ級輪輻傷有其自身特點:①足后跟軟組織缺損以后外側為主,本組25例。②兒童跟腱延展性好,一般跟腱缺損< 2.5 cm時,跟腱在踝關節跖屈位下能拉伸至跟骨結節缺損處,完成跟腱止點重建。③兒童跟骨骨質柔韌性大、脆性小,表現為跟骨結節不同程度缺損,跟骨粉碎性骨折很少見[13]。因此,術中無需行跟骨骨折重建術。而成人足后跟Ⅲ級輪輻傷中,跟骨粉碎性骨折多見[3]。④創面幾乎不累及跟骨內外側突和足底軟組織,不影響術后足底負重。

3.2 手術方案的選擇及療效分析

重建手術方案的選擇是根據跟腱缺損和創面主要部位決定,跟腱重建是首要考慮的問題。如果跟腱不能直接拉伸至跟骨結節缺損處,行復合腓腸肌皮瓣V-Y推進術,創面修復同時完成跟腱止點重建。兒童跟腱缺損> 2.5 cm時,跟腱很難拉伸至跟骨結節缺損處。在成人尸體解剖研究中,復合腓腸肌皮瓣V-Y推進術能修復9 cm長跟腱缺損,是大段跟腱并皮膚缺損的有效治療方法[14]。本組16例跟腱缺損較大,不能直接拉伸至跟骨結節者,均選擇復合腓腸肌皮瓣V-Y推進聯合跟腱止點重建術,取得良好效果。

對于跟腱能拉伸至跟骨結節缺損處者,基于皮瓣蒂部完整性的考慮,皮瓣的選擇取決于足后跟主要缺損部位。當損傷以內側為主時,選擇以外側為蒂的逆行皮瓣,如腓腸神經營養血管皮瓣[15]和腓動脈穿支皮瓣;損傷以外側為主時,則選擇以內側為蒂的逆行皮瓣,如隱神經營養血管皮瓣和脛后動脈穿支皮瓣。本組足后跟軟組織缺損經選擇合適的皮瓣后均順利修復。

術后早期患兒均存在不同程度踝關節功能受限,其中應用復合腓腸肌皮瓣V-Y推進術的患兒背伸功能更差,這種差異可能與跟腱缺損長度不同引起。但隨時間延長,踝關節功能均明顯改善。經隨訪我們發現:術后3~12個月患兒踝關節背伸功能改善最明顯,是康復治療的最佳時間,此期間應以背伸鍛煉為主。而12個月后背伸功能仍有改善,以足部日常功能改善更明顯,提示兒童足后跟輪輻傷后,需要長期的康復鍛煉,后期應以日常功能鍛煉為主。

3.3 骨骼變化

骨骺損傷是兒童骨骼損傷的另一特點,損傷后會影響骨骼的生長和角度變化。不同兒童間跟骨二次骨化中心的出現與閉合均存在很大差異,一般在5~12歲出現,12~22歲骨骺閉合[16]。兒童足后跟Ⅲ級輪輻傷中,跟骨骨骺受到不同程度損傷。然而,目前缺乏關于跟骨結節處骨骺缺損對兒童足跟生長和形態變化長期影響的研究報道。本組隨訪提示跟骨結節缺損處骨質增長緩慢,因隨訪時間短,尚不能判斷跟骨缺損對足部形態與功能的長期影響。另外,本組4例出現跟骨結節后方游離骨塊,也可能是跟骨結節下方殘留的骨骺,目前仍無法判定,有待長期隨訪明確。

足后跟輪輻傷是摩托車、自行車造成的一種特殊損傷,因足跟部被卡壓于車輪和車框架間,被輪輻反復碾壓所致,多見于兒童 [1-2]。本課題組將足后跟輪輻傷分為Ⅰ~Ⅳ級,其中Ⅲ級輪輻傷包括足后跟皮膚軟組織缺損,跟腱斷裂、缺損,跟骨骨折或缺損,治療難度最大[3]。現回顧分析2007年1月-2013年6月我們收治的31例足后跟Ⅲ級輪輻傷患兒臨床資料,總結兒童足后跟Ⅲ級輪輻傷特點、治療方法選擇及近期療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男19例,女12例;年齡3~12歲,平均5.2歲。均為摩托車致傷。左足13例,右足18例。受傷至入院時間2 h~26 d,平均4.4 d。入院檢查:均為足后跟Ⅲ級輪輻傷;踝關節110°位(跖屈20°位)時,足后跟皮膚軟組織缺損范圍3.5 cm× 2.5 cm~8.0 cm× 4.5 cm;后外側缺損為主25例,后內側缺損為主6例。均伴跟腱斷裂、缺損,缺損長度1.5~4.4 cm,平均 2.7 cm。X線片示跟骨結節處骨缺損,除2例累及距骨部分骨缺損外,其余患兒均未累及跟骨其他部位損傷。合并顱腦損傷1例,右肱骨髁上骨折并前臂軟組織缺損1例,休克2例,創面感染3例。

1.2 手術方法

根據患兒全身情況、合并傷、受傷時間和創面局部情況,選擇一期或二期修復重建。其中18例全身情況可、無嚴重合并傷、受傷時間 < 12 h、局部創面無明顯感染,行急診清創一期修復重建;其余13例行一期清創,二期修復重建。根據以下兩方面選擇手術方法:①跟腱缺損長度及是否能拉伸至跟骨結節缺損處;②足后跟軟組織主要缺損部位。本組16例跟腱缺損較大,不能直接拉伸至跟骨結節者,行復合腓腸肌皮瓣V-Y推進[4-5]聯合跟腱止點重建術。跟腱缺損2.1~4.4 cm,平均3.3 cm;復合腓腸肌皮瓣切取范圍為16 cm× 5 cm~21 cm× 10 cm。術中注意保護腓腸神經內、外側頭。將復合腓腸肌皮瓣向下推移后,近端行V-Y直接縫合。

15例跟腱能拉伸至跟骨結節者,行局部帶蒂皮瓣逆行移位修復聯合跟腱止點重建術。跟腱缺損1.5~ 2.6 cm,平均2.1 cm。其中11例以后外側軟組織缺損為主,采用隱神經營養血管皮瓣(7例)或脛后動脈穿支皮瓣[6-8](4例)修復;4例以后內側軟組織缺損為主,行腓腸神經營養血管皮瓣[2, 9-10](3例)或腓動脈穿支皮瓣[11-12](1例)修復。皮瓣切取范圍為4.0 cm × 2.5 cm~8.0 cm× 4.5 cm;均未行神經吻合術。皮瓣供區均行刃厚皮片游離植皮修復。

1.3 術后處理及隨訪

術后常規抗感染治療,密切觀察皮瓣色澤、溫度、毛細血管反應和全身情況。術后患肢前側長腿石膏托固定,維持踝關節跖屈、膝關節屈曲60~90°位;6周后更換為患肢踝前側石膏托固定,維持踝關節跖屈,并開始膝關節功能鍛煉;9周后拆除石膏托,開始踝關節背伸功能鍛煉;12周開始部分負重行走,6個月可完全負重。術后1年內禁止參加劇烈運動。

術后6周、9周、3個月、6個月、12個月、18個月以及之后每年隨訪1次。記錄踝關節背伸角度(踝關節背伸位足底縱軸和小腿長軸間的角度)、患兒步態、提踵試驗,皮瓣外觀及感覺恢復情況,攝X線片觀察跟骨生長情況。

2 結果

術后患兒均獲隨訪,隨訪時間6個月~4年,平均13個月;其中術后6個月31例,12個月21例,18個月15例,2年6例,3年4例,4年2例。

2.1 關節功能

術后早期踝關節背伸功能均不同程度受限,其中采用復合腓腸肌皮瓣修復者功能更差;隨時間延長,踝關節背伸角度逐漸改善(表 1)。術后6個月,31例患兒均能完全負重,其中21例能單腿提踵站立,10例拒絕單腿站立;23例下蹲受限,13例步態異常,快步行走時更明顯;檢查均能觸及連續跟腱。術后12個月,21例患兒均能單腿提踵站立,8例下蹲受限,4例步態異常,快步行走時明顯。術后18個月,15例患兒均步態正常,能參加體育活動,2例跑步時步態輕度異常,3例下蹲稍受限。

2.2 皮瓣情況

皮瓣供區植皮均成活,切口Ⅰ期愈合。術后1例跟腱部分外露、感染,再次清創后愈合。3例皮瓣發生遠端部分壞死,其中隱神經營養血管皮瓣2例,腓動脈穿支皮瓣1例;給予換藥處理。術后3個月,1例隱神經營養血管皮瓣遠端殘留創面,其余皮瓣均成活,色澤、溫度良好,創面均完全愈合;復合腓腸肌皮瓣感覺正常,其余皮瓣無痛、溫、觸覺。術后6個月創面均愈合,皮瓣質地柔軟,色澤與周圍正常組織類似,外形良好,不影響穿鞋及行走。除復合腓腸肌皮瓣外,其他皮瓣也恢復痛、觸覺。術后18個月15例皮瓣存在保護性痛覺,兩點辨別覺為8~14 mm,平均11.4 mm。

2.3 骨骼情況

X線片示,術后6個月跟骨結節缺損周圍邊緣變鈍,骨質未見明顯增加。術后18個月跟骨結節缺損仍明顯,只有少量骨質增加。4例跟骨結節下方出現游離骨塊(可能是跟骨骨骺),均無痛覺,不能移動。見圖 1。

圖1

患兒,男,6歲,右足后跟Ⅲ級輪輻傷,一期清創、二期行復合腓腸肌皮瓣V-Y推進聯合跟腱止點重建術 ?術前后內側小腿及內側切口設計 ?術前后外側面觀及外側切口設計 ?術后即刻 ?術后21個月小腿外側面觀 ?術后21個月小腿內側面觀 ?術后21個月側位X線片顯示跟骨結節出現游離骨塊

Figure1.

A 6-year-old boy with grade III spoke heel injury of the right foot,who underwent repair with sliding gastrocnemius musculocutaneous flap and insertion reconstruction of the tendon at second stage ?Posteromedial aspect of the calf and medial incision marker before operation ?Posterolateral aspect of the calf and lateral incision marker ?At immediate after operation ?Lateral aspect of the calf at 21 months after operation ?Medial aspect of the calf at 21 months after operation ?Lateral X-ray film at 21 months after operation,showing free bone fragment

圖1

患兒,男,6歲,右足后跟Ⅲ級輪輻傷,一期清創、二期行復合腓腸肌皮瓣V-Y推進聯合跟腱止點重建術 ?術前后內側小腿及內側切口設計 ?術前后外側面觀及外側切口設計 ?術后即刻 ?術后21個月小腿外側面觀 ?術后21個月小腿內側面觀 ?術后21個月側位X線片顯示跟骨結節出現游離骨塊

Figure1.

A 6-year-old boy with grade III spoke heel injury of the right foot,who underwent repair with sliding gastrocnemius musculocutaneous flap and insertion reconstruction of the tendon at second stage ?Posteromedial aspect of the calf and medial incision marker before operation ?Posterolateral aspect of the calf and lateral incision marker ?At immediate after operation ?Lateral aspect of the calf at 21 months after operation ?Medial aspect of the calf at 21 months after operation ?Lateral X-ray film at 21 months after operation,showing free bone fragment

3 討論

3.1 兒童足后跟Ⅲ級輪輻傷的特點

在交通欠發達地區或偏遠山區,兩輪機動車仍然是重要的交通工具,是家長承載兒童出行的常用手段,也造成了一種特殊傷情——足后跟輪輻傷。根據嚴重程度,本課題組將足后跟輪輻傷分為4級[3]:Ⅰ級,足后跟皮膚缺損,跟腱外露;Ⅱ級,足后跟皮膚缺損,跟腱斷裂、缺損;Ⅲ級,足后跟皮膚缺損,跟腱斷裂、缺損,跟骨骨折或缺損;Ⅳ級:足跟部毀損傷。根據不同分級,也提出了相應的治療方案:Ⅰ級,皮瓣移位修復;Ⅱ級,皮瓣移位修復并跟腱重建;Ⅲ級,皮瓣移位修復并跟腱、跟骨重建;Ⅳ級,截肢。

與成年人相比,兒童足后跟Ⅲ級輪輻傷有其自身特點:①足后跟軟組織缺損以后外側為主,本組25例。②兒童跟腱延展性好,一般跟腱缺損< 2.5 cm時,跟腱在踝關節跖屈位下能拉伸至跟骨結節缺損處,完成跟腱止點重建。③兒童跟骨骨質柔韌性大、脆性小,表現為跟骨結節不同程度缺損,跟骨粉碎性骨折很少見[13]。因此,術中無需行跟骨骨折重建術。而成人足后跟Ⅲ級輪輻傷中,跟骨粉碎性骨折多見[3]。④創面幾乎不累及跟骨內外側突和足底軟組織,不影響術后足底負重。

3.2 手術方案的選擇及療效分析

重建手術方案的選擇是根據跟腱缺損和創面主要部位決定,跟腱重建是首要考慮的問題。如果跟腱不能直接拉伸至跟骨結節缺損處,行復合腓腸肌皮瓣V-Y推進術,創面修復同時完成跟腱止點重建。兒童跟腱缺損> 2.5 cm時,跟腱很難拉伸至跟骨結節缺損處。在成人尸體解剖研究中,復合腓腸肌皮瓣V-Y推進術能修復9 cm長跟腱缺損,是大段跟腱并皮膚缺損的有效治療方法[14]。本組16例跟腱缺損較大,不能直接拉伸至跟骨結節者,均選擇復合腓腸肌皮瓣V-Y推進聯合跟腱止點重建術,取得良好效果。

對于跟腱能拉伸至跟骨結節缺損處者,基于皮瓣蒂部完整性的考慮,皮瓣的選擇取決于足后跟主要缺損部位。當損傷以內側為主時,選擇以外側為蒂的逆行皮瓣,如腓腸神經營養血管皮瓣[15]和腓動脈穿支皮瓣;損傷以外側為主時,則選擇以內側為蒂的逆行皮瓣,如隱神經營養血管皮瓣和脛后動脈穿支皮瓣。本組足后跟軟組織缺損經選擇合適的皮瓣后均順利修復。

術后早期患兒均存在不同程度踝關節功能受限,其中應用復合腓腸肌皮瓣V-Y推進術的患兒背伸功能更差,這種差異可能與跟腱缺損長度不同引起。但隨時間延長,踝關節功能均明顯改善。經隨訪我們發現:術后3~12個月患兒踝關節背伸功能改善最明顯,是康復治療的最佳時間,此期間應以背伸鍛煉為主。而12個月后背伸功能仍有改善,以足部日常功能改善更明顯,提示兒童足后跟輪輻傷后,需要長期的康復鍛煉,后期應以日常功能鍛煉為主。

3.3 骨骼變化

骨骺損傷是兒童骨骼損傷的另一特點,損傷后會影響骨骼的生長和角度變化。不同兒童間跟骨二次骨化中心的出現與閉合均存在很大差異,一般在5~12歲出現,12~22歲骨骺閉合[16]。兒童足后跟Ⅲ級輪輻傷中,跟骨骨骺受到不同程度損傷。然而,目前缺乏關于跟骨結節處骨骺缺損對兒童足跟生長和形態變化長期影響的研究報道。本組隨訪提示跟骨結節缺損處骨質增長緩慢,因隨訪時間短,尚不能判斷跟骨缺損對足部形態與功能的長期影響。另外,本組4例出現跟骨結節后方游離骨塊,也可能是跟骨結節下方殘留的骨骺,目前仍無法判定,有待長期隨訪明確。