引用本文: 陸晟迪, 柴益民. 腓腸神經營養腓動脈穿支復合組織瓣修復足底負重區軟組織缺損的臨床應用. 中國修復重建外科雜志, 2014, 28(12): 1494-1497. doi: 10.7507/1002-1892.20140323 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

足踝部軟組織缺損修復十分棘手,尤其是足底部負重區域,由于在支撐人體重量及提供動力方面的特殊作用,其軟組織創面修復不僅需滿足承受重力及耐磨性等要求,還需恢復一定的保護性感覺及抗感染能力。1986年Shaw等[1]首次對足部軟組織缺損進行分區,并提出了足底各個區域軟組織的特點以及相應修復方法。2010年Hollenbeck[2]進一步完善了該理論,同時提出對于足底負重區域(2、4區)需要較厚、耐磨性及抵抗剪切力較好的皮瓣,但未明確指出具體選擇供區。May等[3]提出用游離肌瓣加植皮方法修復該區域,可滿足耐磨的要求;但S?nmez等[4]發現該修復方法的潰瘍發生率高于局部筋膜皮瓣。Hong等[5]采用股前外側穿支皮瓣并保留部分股外側肌游離移植修復足底缺損,取得良好效果,但仍存在諸多問題,比如需顯微操作、存在血管變異以及手術時間較長等。

近年來,腓腸神經營養腓動脈穿支皮瓣由于血供恒定、切取面積較大,在臨床上廣泛應用,但仍存在發生皮瓣周圍壞死及潰瘍的風險。有研究表明,該皮瓣基底保留部分腓腸肌用于治療跟骨骨髓炎以及填塞空腔可獲較好臨床效果[6-7]。2007年1月-2010年9月,我們采用腓腸神經營養腓動脈遠端穿支蒂皮瓣并保留部分腓腸肌修復19例足底負重區軟組織缺損患者,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男13例,女6例;年齡19~58歲,平均41.3歲。致傷原因:交通事故傷16例,機器壓軋傷3例。左側11例,右側8例。受傷至入院時間2 h~14 d,平均2.6 d。軟組織缺損范圍8 cm×6 cm~26 cm×16 cm。合并內外踝骨折1例、跟骨骨折5例,跟骨骨髓炎2例。術前均攝X線片并對感染部位行細菌培養及藥敏試驗,未發現影響創面愈合的系統性疾病。

1.2 手術方法

術前使用彩色超聲多普勒血流探測儀定位腓動脈遠端穿支位置,并確保穿支未受損。采用封閉式負壓吸引技術(vacuum sealing drainage,VSD)反復清創2~3次,直至創面肉芽組織生長后進行手術。入院至手術時間7~24 d,平均10.5 d。

皮瓣設計和切取與傳統腓腸神經營養腓動脈遠端穿支蒂皮瓣大致相同,蒂部切取時注意保護穿支,并游離較長穿支,以減小旋轉時蒂部所受扭轉力。與傳統皮瓣相比,改進之處是在皮瓣深筋膜深部保留部分腓腸肌,肌肉組織位置在皮瓣設計時明確:從跟骨結節近端至穿支點的距離較穿支點至肌肉組織遠端距離短1~2 cm,皮瓣較創面擴大約1 cm,以避免皮瓣修復創面時皮膚張力過大;肌肉切取范圍一般為長5~6 cm、寬4~5 cm、深2~3 cm;在皮瓣修復創面前肌肉放置于跟骨結節底部。切取皮瓣同時包含腓腸神經、小隱靜脈及深、淺筋膜。皮瓣切取后置于原位,上止血帶觀察明確血運良好后,移位至受區,注意避免蒂部扭轉及受壓。移位后繼續觀察皮瓣血運,尤其是皮瓣遠端,若出現皮緣活動性出血可確定遠端血供良好。本組皮瓣切取范圍為7 cm×7 cm~25 cm×12 cm。供區采用大腿中厚皮片植皮修復。合并骨折者均一期行復位內固定術。

1.3 術后處理及療效評價

術后觀察皮瓣顏色和溫度,術后7 d內靜脈使用抗凝及抗痙攣藥物。未合并骨折患者于術后2周開始主動功能鍛煉,4周后開始逐漸負重行走;合并骨折患者于術后5~6周開始逐漸負重鍛煉。

隨訪期間評估患者疼痛情況,評價方法:站立1 h后主觀感覺術區疼痛情況,總分0~9分,0分為無疼痛,9分為無法忍受疼痛。淺感覺采用單絲法測量,深感覺由128 Hz音叉震動法測量。

2 結果

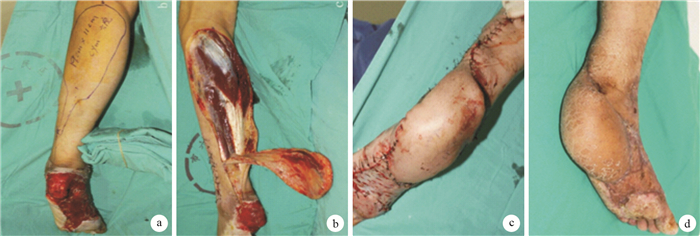

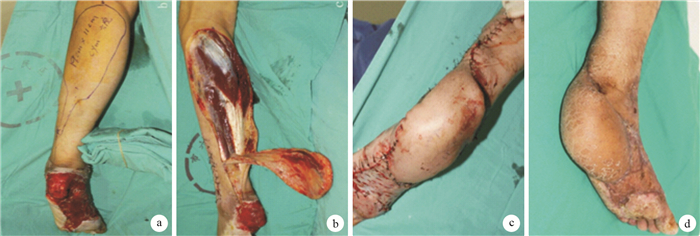

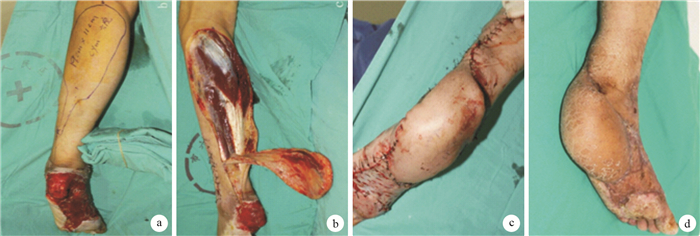

術后1例患者由于靜脈淤血發生皮瓣遠端壞死(小于皮瓣面積的10%),二次清創后全厚皮片植皮成活;余18例皮瓣完全成活,創面Ⅰ期愈合。供區植皮均成活,切口Ⅰ期愈合。1例患者于完全負重5周后出現皮瓣邊緣潰瘍,潰瘍直徑約2 cm,經換藥及避免負重2周后潰瘍愈合;2例跟骨骨髓炎分別于術后6周及8周痊愈。19例均獲隨訪,隨訪時間9~25個月,平均14.1個月。皮瓣外觀及質地良好,蒂部無臃腫。末次隨訪時,16例患者疼痛評分為0分,余3例(2例為合并跟骨骨髓炎患者,1例為合并跟骨骨折患者)為1分。17例(89.4%)淺感覺恢復,單絲試驗陽性;18例(94.7%)深感覺恢復,128 Hz音叉試驗陽性。13例可穿戴正常鞋襪,余6例需定制鞋襪。末次隨訪時患者均恢復正常步態。見圖 1。

圖1

患者,男,45歲,交通事故傷致左足底及內踝軟組織缺損 ?術前外觀及皮瓣設計 ?術中皮瓣切取 ?術后即刻 ?術后3個月

Figure1.

A 45-year-old male patient with full thickness skin defect of the planta and medial malleolus caused by traffic accident ?Preoperative appearance and flap design ?Flap harvesting during operation ?At immediate after operation ?At 3 months after operation

圖1

患者,男,45歲,交通事故傷致左足底及內踝軟組織缺損 ?術前外觀及皮瓣設計 ?術中皮瓣切取 ?術后即刻 ?術后3個月

Figure1.

A 45-year-old male patient with full thickness skin defect of the planta and medial malleolus caused by traffic accident ?Preoperative appearance and flap design ?Flap harvesting during operation ?At immediate after operation ?At 3 months after operation

3 討論

足部負重區軟組織修復與下肢其他部位相比存在許多特殊性,需能夠承受壓力、有耐磨性、可承受剪切力及保護性感覺。Weinzweig等[8]采用游離前臂橈動脈皮瓣修復足部負重區獲得較好保護性感覺恢復,但因供區損傷較大,未獲得臨床廣泛應用。Song等[9]首先提出采用游離股前外側皮瓣修復足底負重區,但仍存在潰瘍發生可能,且修復后足部較臃腫,大部分患者需定制鞋具。Hong等[5]根據Ohjimi等[6]提出的理論將傳統股前外側穿支皮瓣修薄至3~6 mm,修復足部負重區后可獲得更好的外觀及功能,避免了二次手術;但由于存在血管變異可能及對術者顯微操作技術要求較高,限制了其臨床應用。另外,Hollenbeck[2]也提出采用游離股前外側皮瓣修復足底負重區域(2、4區)時,皮瓣周圍潰瘍發生率較高。

皮神經營養皮瓣的概念由Masquelet等[7]于1992年提出,其中腓腸神經營養腓動脈遠端穿支蒂皮瓣在臨床應用較廣泛,皮瓣血供由血管軸供應,血管軸由腓腸神經和小隱靜脈及其周圍筋膜、皮膚的分支構成。根據Nakajima等[10]的理論,腓動脈的肌皮穿支及肌間隔穿支發出大量分支至皮神經及皮靜脈,圍繞其形成豐富的血管網。體被組織的這些血管網之間不僅具有共同的血供來源,而且相互吻合豐富,具有良好的側副循環功能。遠端蒂的腓腸神經皮瓣以外踝上4~7 cm范圍內的穿支為旋轉點,可修復前足底部缺損,并且對術者顯微操作技巧無較高要求[11]。我們發現臨床足踝部皮膚軟組織缺損大多為高能量致傷,通常造成較大面積的軟組織損傷,腓腸神經營養腓動脈穿支皮瓣在小腿后側切取面積較大,適合修復此區軟組織缺損。另一方面,小腿后側的腓腸肌也是切取肌肉的較理想部位,其肌肉含量較多,且位置相對隱蔽,最大程度降低了供區損傷。

有學者提出,設計腓腸神經營養腓動脈遠端穿支蒂皮瓣時,若皮瓣近端超過小腿中上1/3,會影響皮瓣遠端血供及靜脈回流[12-13]。Al-Qattan[14]主張在皮瓣遠端攜帶部分腓腸肌組織以保證血供;Le Fourn等[15]通過解剖研究發現,腓腸神經與腓腸肌內的動脈有5~20條分支(平均9.6條)相聯系,該研究結果支持了腓腸神經營養皮瓣保留腓腸肌的血供基礎。為了改善逆行皮瓣的靜脈回流障礙,我們常規在小隱靜脈遠端切斷結扎,近端切斷保留在皮瓣內,術后僅1例出現遠端部分靜脈回流障礙,小隱靜脈的周圍小動脈網不僅在皮瓣中發揮血管軸供血作用,也起到協助靜脈回流的作用,遠端結扎小隱靜脈避免了靜脈高壓危險,允許周圍分支幫助皮瓣血液回流。

Durham等[16]指出,負重區軟組織缺損修復后潰瘍發生的主要原因是底部的軟組織及骨性結構失去正常關系,導致足底部壓力不平均,繼而出現高壓力區域,最后造成潰瘍發生。因此用于修復負重區缺損的軟組織不僅需有充分的緩沖結構,還需要恢復保護性感覺。本研究結果表明,腓腸神經營養腓動脈穿支復合組織瓣具有較厚的軟組織結構及受區感覺恢復快的優勢,本組潰瘍發生率(5.2%)相對較低。Noever等[17]發現帶有皮神經感覺的筋膜皮瓣修復足底缺損后,其潰瘍發生率明顯低于傳統筋膜瓣。我們認為由受區周圍及基底部逐漸恢復的保護性感覺,可避免患者在無意識情況下使覆蓋區域長時間受到摩擦及壓力作用。因此本組1例患者在完全負重行走后出現潰瘍是因其保護性感覺恢復較慢所致[18]。另一方面,由于較厚的軟組織覆蓋,患者足跟部受壓緩沖力較大,患者疼痛情況也明顯緩解,末次隨訪時16例患者疼痛評分為0分,僅3例為1分。我們認為血供豐富的肌肉組織不僅具有抗感染作用,還可促進骨愈合。本組術后2例骨髓炎患者均在8周內痊愈。

盡管目前無相關文獻說明非感覺性皮瓣的感覺恢復能力,對于攜帶皮神經的皮瓣感覺恢復情況也報道不一,但本研究中分別有89.4%患者的淺感覺及94.7%患者的深感覺獲得恢復,我們認為這種保護性感覺的恢復可一定程度減少潰瘍發生。供區損傷方面,由于保留了小腿的主干血管,同時位置相對隱蔽,對于感覺減退的位置通常也和創面位置重疊,因此患者容易接受。另外,13例患者可正常穿戴鞋襪,6例穿戴定制鞋襪均獲得滿意步態。

綜上述,根據皮神經皮瓣及保留腓腸肌的血供基礎,保留部分腓腸肌的腓腸神經營養腓動脈遠端穿支蒂皮瓣是一種簡便易行的修復足底負重區域軟組織缺損的方法。該方法修復范圍廣,修復后可承受壓力、耐磨性較好,還可促進保護性感覺的恢復。但本研究觀察例數較少,該結論有待進一步擴大樣本量觀察明確。

足踝部軟組織缺損修復十分棘手,尤其是足底部負重區域,由于在支撐人體重量及提供動力方面的特殊作用,其軟組織創面修復不僅需滿足承受重力及耐磨性等要求,還需恢復一定的保護性感覺及抗感染能力。1986年Shaw等[1]首次對足部軟組織缺損進行分區,并提出了足底各個區域軟組織的特點以及相應修復方法。2010年Hollenbeck[2]進一步完善了該理論,同時提出對于足底負重區域(2、4區)需要較厚、耐磨性及抵抗剪切力較好的皮瓣,但未明確指出具體選擇供區。May等[3]提出用游離肌瓣加植皮方法修復該區域,可滿足耐磨的要求;但S?nmez等[4]發現該修復方法的潰瘍發生率高于局部筋膜皮瓣。Hong等[5]采用股前外側穿支皮瓣并保留部分股外側肌游離移植修復足底缺損,取得良好效果,但仍存在諸多問題,比如需顯微操作、存在血管變異以及手術時間較長等。

近年來,腓腸神經營養腓動脈穿支皮瓣由于血供恒定、切取面積較大,在臨床上廣泛應用,但仍存在發生皮瓣周圍壞死及潰瘍的風險。有研究表明,該皮瓣基底保留部分腓腸肌用于治療跟骨骨髓炎以及填塞空腔可獲較好臨床效果[6-7]。2007年1月-2010年9月,我們采用腓腸神經營養腓動脈遠端穿支蒂皮瓣并保留部分腓腸肌修復19例足底負重區軟組織缺損患者,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男13例,女6例;年齡19~58歲,平均41.3歲。致傷原因:交通事故傷16例,機器壓軋傷3例。左側11例,右側8例。受傷至入院時間2 h~14 d,平均2.6 d。軟組織缺損范圍8 cm×6 cm~26 cm×16 cm。合并內外踝骨折1例、跟骨骨折5例,跟骨骨髓炎2例。術前均攝X線片并對感染部位行細菌培養及藥敏試驗,未發現影響創面愈合的系統性疾病。

1.2 手術方法

術前使用彩色超聲多普勒血流探測儀定位腓動脈遠端穿支位置,并確保穿支未受損。采用封閉式負壓吸引技術(vacuum sealing drainage,VSD)反復清創2~3次,直至創面肉芽組織生長后進行手術。入院至手術時間7~24 d,平均10.5 d。

皮瓣設計和切取與傳統腓腸神經營養腓動脈遠端穿支蒂皮瓣大致相同,蒂部切取時注意保護穿支,并游離較長穿支,以減小旋轉時蒂部所受扭轉力。與傳統皮瓣相比,改進之處是在皮瓣深筋膜深部保留部分腓腸肌,肌肉組織位置在皮瓣設計時明確:從跟骨結節近端至穿支點的距離較穿支點至肌肉組織遠端距離短1~2 cm,皮瓣較創面擴大約1 cm,以避免皮瓣修復創面時皮膚張力過大;肌肉切取范圍一般為長5~6 cm、寬4~5 cm、深2~3 cm;在皮瓣修復創面前肌肉放置于跟骨結節底部。切取皮瓣同時包含腓腸神經、小隱靜脈及深、淺筋膜。皮瓣切取后置于原位,上止血帶觀察明確血運良好后,移位至受區,注意避免蒂部扭轉及受壓。移位后繼續觀察皮瓣血運,尤其是皮瓣遠端,若出現皮緣活動性出血可確定遠端血供良好。本組皮瓣切取范圍為7 cm×7 cm~25 cm×12 cm。供區采用大腿中厚皮片植皮修復。合并骨折者均一期行復位內固定術。

1.3 術后處理及療效評價

術后觀察皮瓣顏色和溫度,術后7 d內靜脈使用抗凝及抗痙攣藥物。未合并骨折患者于術后2周開始主動功能鍛煉,4周后開始逐漸負重行走;合并骨折患者于術后5~6周開始逐漸負重鍛煉。

隨訪期間評估患者疼痛情況,評價方法:站立1 h后主觀感覺術區疼痛情況,總分0~9分,0分為無疼痛,9分為無法忍受疼痛。淺感覺采用單絲法測量,深感覺由128 Hz音叉震動法測量。

2 結果

術后1例患者由于靜脈淤血發生皮瓣遠端壞死(小于皮瓣面積的10%),二次清創后全厚皮片植皮成活;余18例皮瓣完全成活,創面Ⅰ期愈合。供區植皮均成活,切口Ⅰ期愈合。1例患者于完全負重5周后出現皮瓣邊緣潰瘍,潰瘍直徑約2 cm,經換藥及避免負重2周后潰瘍愈合;2例跟骨骨髓炎分別于術后6周及8周痊愈。19例均獲隨訪,隨訪時間9~25個月,平均14.1個月。皮瓣外觀及質地良好,蒂部無臃腫。末次隨訪時,16例患者疼痛評分為0分,余3例(2例為合并跟骨骨髓炎患者,1例為合并跟骨骨折患者)為1分。17例(89.4%)淺感覺恢復,單絲試驗陽性;18例(94.7%)深感覺恢復,128 Hz音叉試驗陽性。13例可穿戴正常鞋襪,余6例需定制鞋襪。末次隨訪時患者均恢復正常步態。見圖 1。

圖1

患者,男,45歲,交通事故傷致左足底及內踝軟組織缺損 ?術前外觀及皮瓣設計 ?術中皮瓣切取 ?術后即刻 ?術后3個月

Figure1.

A 45-year-old male patient with full thickness skin defect of the planta and medial malleolus caused by traffic accident ?Preoperative appearance and flap design ?Flap harvesting during operation ?At immediate after operation ?At 3 months after operation

圖1

患者,男,45歲,交通事故傷致左足底及內踝軟組織缺損 ?術前外觀及皮瓣設計 ?術中皮瓣切取 ?術后即刻 ?術后3個月

Figure1.

A 45-year-old male patient with full thickness skin defect of the planta and medial malleolus caused by traffic accident ?Preoperative appearance and flap design ?Flap harvesting during operation ?At immediate after operation ?At 3 months after operation

3 討論

足部負重區軟組織修復與下肢其他部位相比存在許多特殊性,需能夠承受壓力、有耐磨性、可承受剪切力及保護性感覺。Weinzweig等[8]采用游離前臂橈動脈皮瓣修復足部負重區獲得較好保護性感覺恢復,但因供區損傷較大,未獲得臨床廣泛應用。Song等[9]首先提出采用游離股前外側皮瓣修復足底負重區,但仍存在潰瘍發生可能,且修復后足部較臃腫,大部分患者需定制鞋具。Hong等[5]根據Ohjimi等[6]提出的理論將傳統股前外側穿支皮瓣修薄至3~6 mm,修復足部負重區后可獲得更好的外觀及功能,避免了二次手術;但由于存在血管變異可能及對術者顯微操作技術要求較高,限制了其臨床應用。另外,Hollenbeck[2]也提出采用游離股前外側皮瓣修復足底負重區域(2、4區)時,皮瓣周圍潰瘍發生率較高。

皮神經營養皮瓣的概念由Masquelet等[7]于1992年提出,其中腓腸神經營養腓動脈遠端穿支蒂皮瓣在臨床應用較廣泛,皮瓣血供由血管軸供應,血管軸由腓腸神經和小隱靜脈及其周圍筋膜、皮膚的分支構成。根據Nakajima等[10]的理論,腓動脈的肌皮穿支及肌間隔穿支發出大量分支至皮神經及皮靜脈,圍繞其形成豐富的血管網。體被組織的這些血管網之間不僅具有共同的血供來源,而且相互吻合豐富,具有良好的側副循環功能。遠端蒂的腓腸神經皮瓣以外踝上4~7 cm范圍內的穿支為旋轉點,可修復前足底部缺損,并且對術者顯微操作技巧無較高要求[11]。我們發現臨床足踝部皮膚軟組織缺損大多為高能量致傷,通常造成較大面積的軟組織損傷,腓腸神經營養腓動脈穿支皮瓣在小腿后側切取面積較大,適合修復此區軟組織缺損。另一方面,小腿后側的腓腸肌也是切取肌肉的較理想部位,其肌肉含量較多,且位置相對隱蔽,最大程度降低了供區損傷。

有學者提出,設計腓腸神經營養腓動脈遠端穿支蒂皮瓣時,若皮瓣近端超過小腿中上1/3,會影響皮瓣遠端血供及靜脈回流[12-13]。Al-Qattan[14]主張在皮瓣遠端攜帶部分腓腸肌組織以保證血供;Le Fourn等[15]通過解剖研究發現,腓腸神經與腓腸肌內的動脈有5~20條分支(平均9.6條)相聯系,該研究結果支持了腓腸神經營養皮瓣保留腓腸肌的血供基礎。為了改善逆行皮瓣的靜脈回流障礙,我們常規在小隱靜脈遠端切斷結扎,近端切斷保留在皮瓣內,術后僅1例出現遠端部分靜脈回流障礙,小隱靜脈的周圍小動脈網不僅在皮瓣中發揮血管軸供血作用,也起到協助靜脈回流的作用,遠端結扎小隱靜脈避免了靜脈高壓危險,允許周圍分支幫助皮瓣血液回流。

Durham等[16]指出,負重區軟組織缺損修復后潰瘍發生的主要原因是底部的軟組織及骨性結構失去正常關系,導致足底部壓力不平均,繼而出現高壓力區域,最后造成潰瘍發生。因此用于修復負重區缺損的軟組織不僅需有充分的緩沖結構,還需要恢復保護性感覺。本研究結果表明,腓腸神經營養腓動脈穿支復合組織瓣具有較厚的軟組織結構及受區感覺恢復快的優勢,本組潰瘍發生率(5.2%)相對較低。Noever等[17]發現帶有皮神經感覺的筋膜皮瓣修復足底缺損后,其潰瘍發生率明顯低于傳統筋膜瓣。我們認為由受區周圍及基底部逐漸恢復的保護性感覺,可避免患者在無意識情況下使覆蓋區域長時間受到摩擦及壓力作用。因此本組1例患者在完全負重行走后出現潰瘍是因其保護性感覺恢復較慢所致[18]。另一方面,由于較厚的軟組織覆蓋,患者足跟部受壓緩沖力較大,患者疼痛情況也明顯緩解,末次隨訪時16例患者疼痛評分為0分,僅3例為1分。我們認為血供豐富的肌肉組織不僅具有抗感染作用,還可促進骨愈合。本組術后2例骨髓炎患者均在8周內痊愈。

盡管目前無相關文獻說明非感覺性皮瓣的感覺恢復能力,對于攜帶皮神經的皮瓣感覺恢復情況也報道不一,但本研究中分別有89.4%患者的淺感覺及94.7%患者的深感覺獲得恢復,我們認為這種保護性感覺的恢復可一定程度減少潰瘍發生。供區損傷方面,由于保留了小腿的主干血管,同時位置相對隱蔽,對于感覺減退的位置通常也和創面位置重疊,因此患者容易接受。另外,13例患者可正常穿戴鞋襪,6例穿戴定制鞋襪均獲得滿意步態。

綜上述,根據皮神經皮瓣及保留腓腸肌的血供基礎,保留部分腓腸肌的腓腸神經營養腓動脈遠端穿支蒂皮瓣是一種簡便易行的修復足底負重區域軟組織缺損的方法。該方法修復范圍廣,修復后可承受壓力、耐磨性較好,還可促進保護性感覺的恢復。但本研究觀察例數較少,該結論有待進一步擴大樣本量觀察明確。