引用本文: 鐘航, 黃強, 楊靜, 裴福興, 沈彬, 周宗科, 康鵬德. 人工全膝關節置換術中滑移截骨矯正重度外翻畸形的療效觀察. 中國修復重建外科雜志, 2016, 30(2): 143-147. doi: 10.7507/1002-1892.20160029 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

目前,人工全膝關節置換術(total knee arthroplasty,TKA)已廣泛用于治療晚期膝關節疾病,能有效改善關節功能,減輕疼痛。TKA成功的關鍵在于恢復下肢力線、關節線、韌帶軟組織平衡和髕骨運動軌跡[1]。然而對于膝關節重度外翻畸形者,其股骨外側髁常發育不良,脛骨外側平臺多存在后外側缺損,同時外側韌帶、髂脛束和后外側關節囊攣縮,內側韌帶過度松弛,常合并髕股關節半脫位和脛骨弓形外翻,導致恢復下肢力線、關節線、髕骨運動軌跡和韌帶軟組織平衡難度較大,特別是恢復軟組織平衡,如處理不當會嚴重影響術后膝關節功能恢復及患者生活質量[2-6]。目前外翻畸形膝關節TKA術中主要采取緊縮內側副韌帶或充分松解外側支持結構來恢復軟組織平衡,多數醫生傾向于后者[7-11]。但對外側支持結構,特別是外側副韌帶的松解仍存在爭議,如處理不當將嚴重影響膝關節內外側穩定性。2008年6月-2014年2月,我院收治18例(19膝)伴重度外翻畸形擬行TKA的患者,術中采用內側副韌帶起點向上滑移截骨緊縮內側副韌帶方法恢復軟組織平衡,獲得滿意療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男6例,女12例;年齡29~72歲,平均52.3歲。左膝10例,右膝7例;雙膝1例。關節置換原因:骨關節炎3例(3膝),類風濕性關節炎11例(12膝),創傷性關節炎3例(3膝),先天性發育畸形伴髕骨外脫位1例(1膝)。患者主要臨床表癥狀為膝關節疼痛及不同程度活動受限。膝關節活動度:屈80~120°,平均94.7°;伸—?13~0°,平均—?3.7°。膝關節學會評分系統(KSS)側方穩定性評分為(6.0±5.4)分,美國特種外科醫院(HSS)評分為(41.6± 7.7)分。常規攝膝關節正側位及雙下肢負重全長X線片,根據臨床常用膝外翻分級(輕度 <15°、中度 15~30°、重度>30°),本組均為重度膝外翻畸形;脛股角為(33.0±2.9)°。根據Krackow膝外翻分型標準[5]均為Ⅱ型。

1.2 手術方法

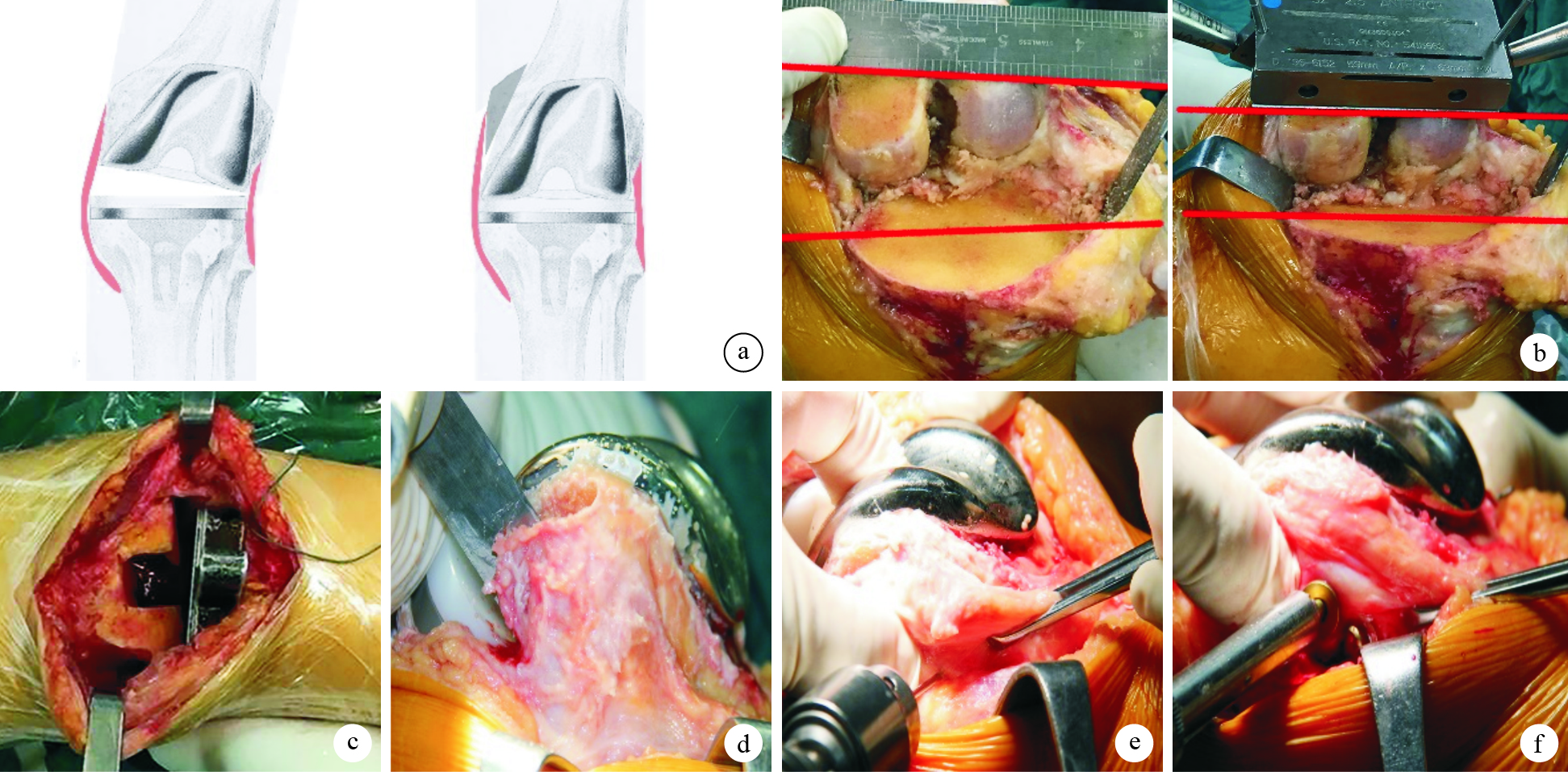

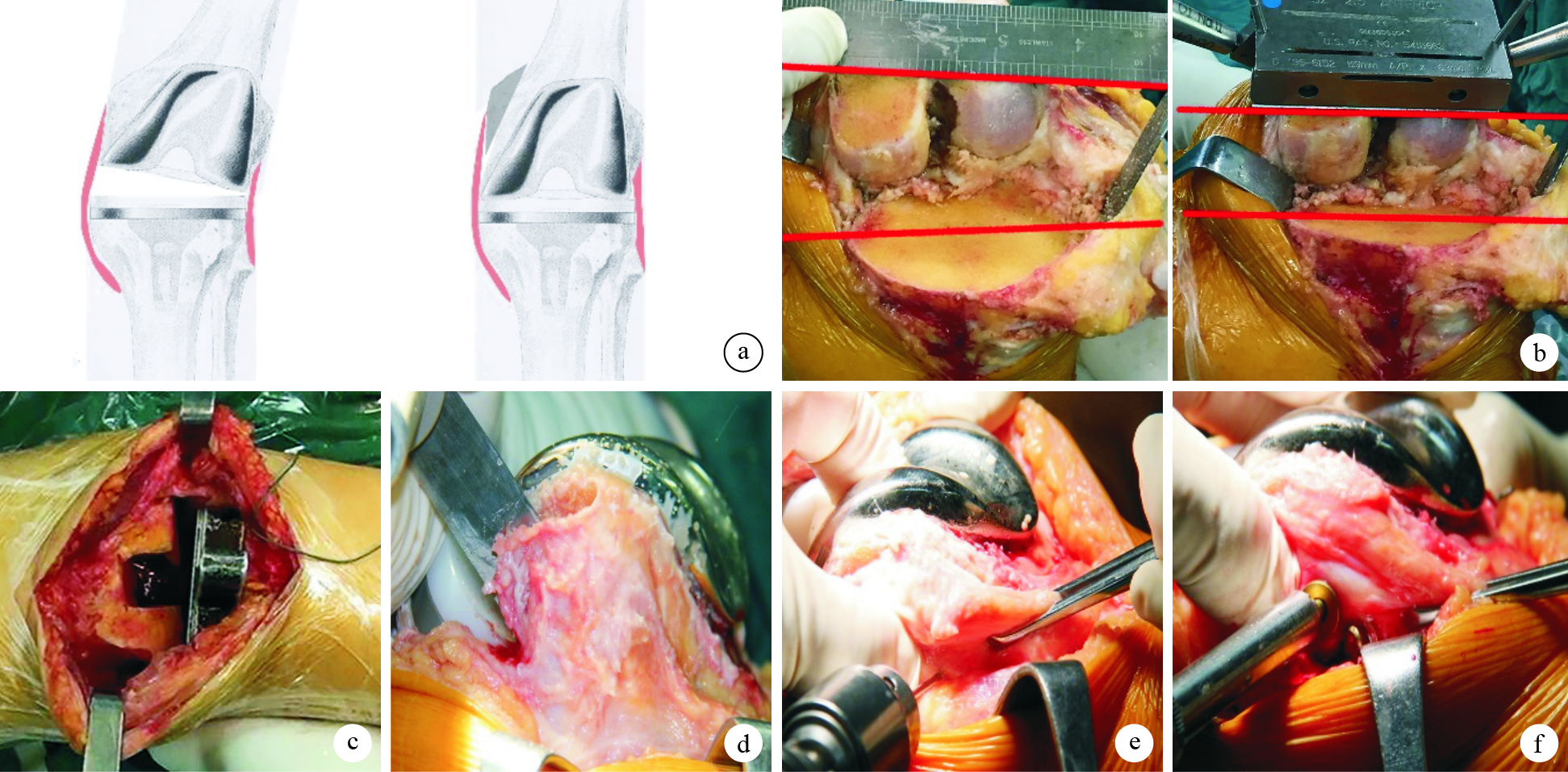

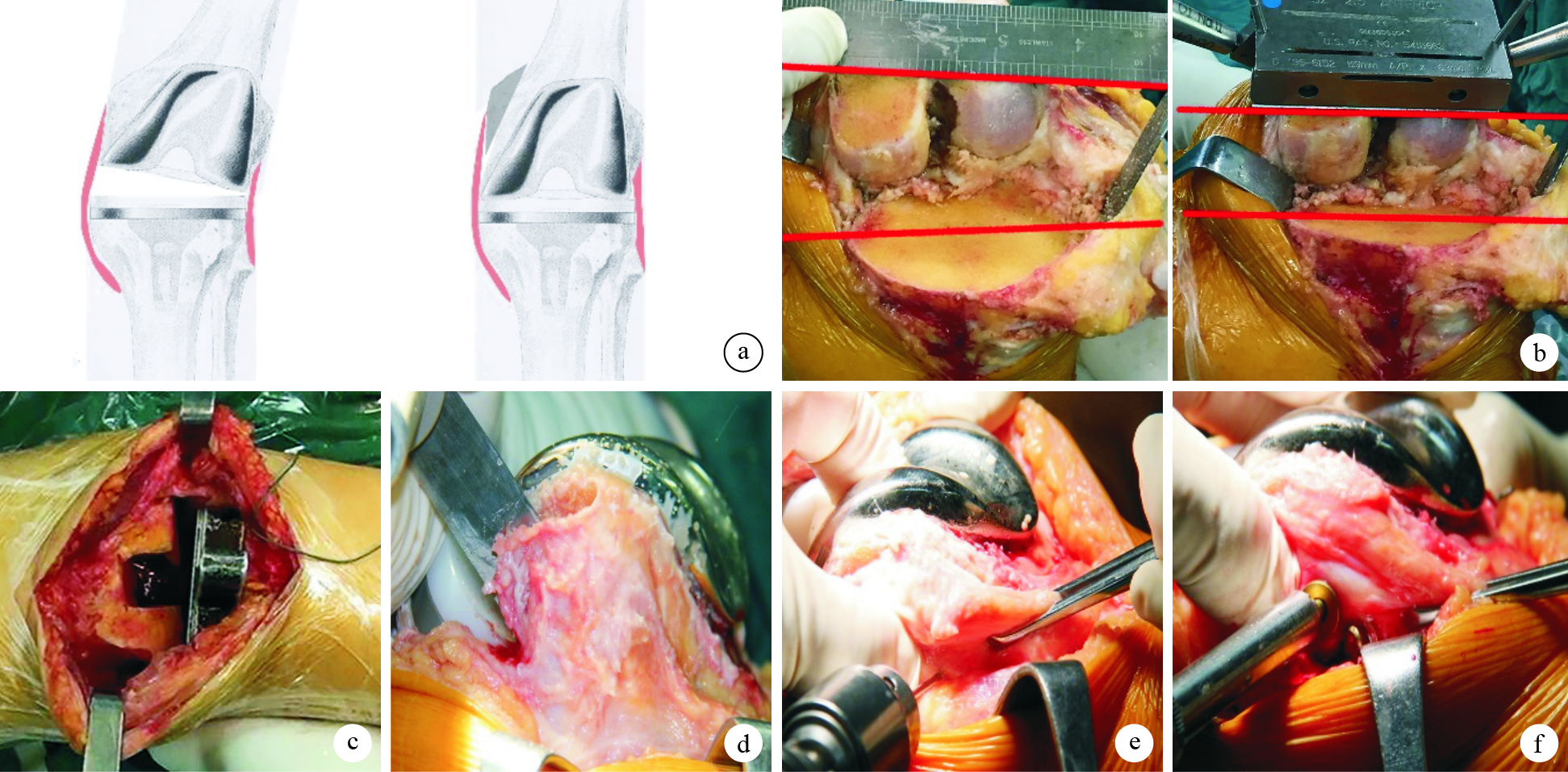

手術均由同一組醫師完成。14膝采用PFC假體(Sigma公司,美國),5膝采用Scorpio假體(Stryker公司,美國);其中雙膝患者分兩期置換。全麻下患者取仰臥位,使用氣囊止血帶加壓止血。采用髕旁內側入路,首先行股骨髁和脛骨平臺常規截骨;截骨完成后,采用拉花技術[12]徹底松解外側髂脛束和后外側關節囊。以外側間室張力為準,于膝關節伸直間隙放入適當厚度矩形墊塊,得到矩形伸直間隙和正確下肢力線后,外翻應力下膝關節仍存在不穩定,行內側副韌帶起點向上滑移截骨,以緊縮內側副韌帶。選擇較截骨時實際測量小1號的股骨假體,常規安置股骨、脛骨假體及墊片,待骨水泥硬化后,開始滑移截骨。滑移截骨具體操作步驟:電刀標記截骨點后,用擺鋸截除股骨內上髁,截骨片厚度應達5?mm以上,保持髁上皮質完整,內側副韌帶起點完整附著于截骨片;用Allis鉗夾將截骨片向上提拉,盡可能緊縮內側副韌帶,2枚克氏針斜向外上預固定截骨片,屈伸膝關節測試膝關節穩定性及髕骨運動軌跡恢復后,通過克氏針擰入2枚帶墊片的空心螺釘固定截骨片。見圖 1。必要時松解髕骨周圍支持帶,本組9膝髕股關節界面磨損嚴重、髕骨運動軌跡不良,行髕骨置換調整髕骨運動軌跡。術畢,置引流管后關閉切口。

圖1

滑移截骨示意圖及手術操作步驟 ?示意圖 ?個體化股骨外翻截骨 ?測試膝關節穩定性 ?擺鋸截除內上髁 ?調整截骨片位置,克氏針預固定 ?空心螺釘固定截骨片

Figure1.

Diagrammatic sketch and operation procedures of sliding osteotomy ?Diagrammatic sketch ?Personalized femoal extorsion resection ?Test of the knee joint stability ?Removal of medial femur condyle with reciprocating saw ?Adjustment of the?osteotomized bone segment and temporary fixation by Kirschner wires ?Fixation of ?osteotomized bone segment with hollow screw

圖1

滑移截骨示意圖及手術操作步驟 ?示意圖 ?個體化股骨外翻截骨 ?測試膝關節穩定性 ?擺鋸截除內上髁 ?調整截骨片位置,克氏針預固定 ?空心螺釘固定截骨片

Figure1.

Diagrammatic sketch and operation procedures of sliding osteotomy ?Diagrammatic sketch ?Personalized femoal extorsion resection ?Test of the knee joint stability ?Removal of medial femur condyle with reciprocating saw ?Adjustment of the?osteotomized bone segment and temporary fixation by Kirschner wires ?Fixation of ?osteotomized bone segment with hollow screw

1.3 術后處理

術后48 h內拔出引流管。常規給予抗生素預防感染;低分子肝素鈣配合間斷性使用下肢靜脈泵,預防下肢深靜脈血栓形成。患者麻醉清醒后開始踝關節主動屈伸運動及股四頭肌等長收縮;第1天開始伸膝和直腿抬高鍛煉,允許支具保護下下床活動;第2天開始膝關節主動屈伸鍛煉;4周后拆除支具行 走。

1.4 統計學方法

采用SPSS19.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組間比較采用配對t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后切口均Ⅰ期愈合。1例術后發生腓總神經麻痹,予以營養神經等對癥支持治療,6個月后完全恢復。其余患者均無感染、下肢深靜脈血栓形成等手術相關并發癥發生。本組18例(19膝)均獲隨訪,隨訪時間19個月~7年,平均5.7年。X線片復查示,術后6個月截骨片均骨性愈合;隨訪期間假體位置良好,未發現松動、下沉;末次隨訪時脛股角為(4.8±1.8)°,與術前比較差異有統計學意義(t=62.61,P=0.00)。患者膝關節疼痛癥狀明顯改善或消失,步態正常。末次隨訪時,膝關節活動度:屈110~130°,平均115°,伸直均為0°;HSS評分為(87.2±10.5)分,KSS側方穩定性評分為(12.4± 3.1) 分,均較術前顯著提高,比較差異有統計學意義(t=?—33. 35,P=0.00;t= —6.83,P=0.00)。

3 典型病例

患者 女,33歲。因雙膝關節類風濕性關節炎致關節疼痛、活動受限伴外翻畸形行TKA(右膝未行滑移截骨,不納入本研究)。入院檢查:左膝關節活動度屈95°、伸?—13°,KSS側方穩定性評分及HSS評分分別為0、34分。X線片檢查示,左膝關節為重度外翻畸形,脛股角達40°;根據Krackow膝外翻分型標準為Ⅱ型。TKA術中采用內側副韌帶起點向上滑移截骨緊縮內側副韌帶方法恢復軟組織平衡。術后切口Ⅰ期愈合,6個月時X線片復查示截骨片骨性愈合。術后4.5年患者步態正常,左膝關節活動度屈125°、伸0°,KSS側方穩定性評分及HSS評分分別為15、93分。見圖 2。

圖2

典型病例 ?術前雙下肢外觀 ?術前雙下肢站立位全長X線片 ?術前左膝正側位X線片 ?術后1個月雙下肢外觀 ?術后即刻雙下肢站立位全長X線片 ?術后即刻左膝正側位X線片 ?術后4.5年雙下肢站立位全長X線片 ?術后4.5年左膝正側位X線片

Figure2.

A typical case ?Appearance of both lower limbs before operation ?X-ray film of both lower limbs in standing position before operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee before operation ?Appearance of both lower limbs at 1 month after operation ?X-ray film of both lower limbs?in?standing position at immediate after operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee at immediate after operation ?X-ray film of both lower limbs?in?standing position at 4.5 years after operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee at 4.5 years after operation

圖2

典型病例 ?術前雙下肢外觀 ?術前雙下肢站立位全長X線片 ?術前左膝正側位X線片 ?術后1個月雙下肢外觀 ?術后即刻雙下肢站立位全長X線片 ?術后即刻左膝正側位X線片 ?術后4.5年雙下肢站立位全長X線片 ?術后4.5年左膝正側位X線片

Figure2.

A typical case ?Appearance of both lower limbs before operation ?X-ray film of both lower limbs in standing position before operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee before operation ?Appearance of both lower limbs at 1 month after operation ?X-ray film of both lower limbs?in?standing position at immediate after operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee at immediate after operation ?X-ray film of both lower limbs?in?standing position at 4.5 years after operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee at 4.5 years after operation

4 討論

目前,關于TKA手術入路及相適應的軟組織平衡技術選擇尚存在較多爭議。經典的髕旁內側入路便于手術操作及術野顯露,缺點是易破壞髕骨外側血運,外側支持帶松解操作較難,且不利于矯正髕骨運動軌跡。髕旁外側入路便于顯露外側軟組織,并在顯露同時完成外側松解,但手術操作較復雜,脛骨結節截骨雖利于髕骨內翻及髕骨運動軌跡的糾正,但術后易出現切口并發癥[13-15]。臨床研究表明,兩種手術入路各有優缺點,但TKA療效無顯著差異[5, 16-18],為便于內側滑移截骨,本組選擇了髕旁內側入路。為了實現軟組織平衡,Ritter等[19]切斷外側副韌帶,使用限制性墊片,但犧牲了膝關節的功能;Mihalko等[20]選擇減少股骨遠端外翻截骨度數 (≤3°),但易造成術后膝關節內翻;Mullaji等[21]使用外側副韌帶起點向下滑移截骨,但膝關節外翻畸形患者外側髁發育不良,骨量較少,向下滑移截骨犧牲了截骨片骨量,對截骨片的固定和愈合均有影響,并且外側結構的拉長會增加腓總神經麻痹風險,外側向下滑移截骨也可能造成關節間隙過大、關節線下移等問題,影響假體遠期的穩定性和關節功能。綜合各種方式的優缺點,本組采用后外側關節囊、髂脛束拉花松解,結合內側副韌帶股骨髁起點向上滑移截骨的方式調整內側附韌帶張力,獲得了較好的軟組織平 衡。

通過本組治療,我們認為選擇內側副韌帶股骨髁起點向上滑移截骨時應注意以下事項:①通過術前檢查可基本明確膝關節穩定情況,重點判斷內側副韌帶有無功能、結構是否完整,必要時可行膝關節MRI或其他輔助檢查。內側副韌帶功能、結構基本完整是施行滑移截骨的基本條件。對于內側副韌帶斷裂、功能完全喪失的患者則需使用限制性假體[2]。②由于外側副韌帶較窄,呈繩索樣,松解外側副韌帶可能造成嚴重后果,所以外側松解時僅徹底松解髂脛束及關節囊后外側角,不松解外側副韌帶。③根據實際測量的股骨外翻角進行個體化股骨外翻截骨,確保下肢力線正常,避免關節線上移或下移;對于股骨外后髁發育異常者,需根據平臺截骨平面行個體化股骨后髁外旋截骨,以保證正確的髕骨運動軌跡和屈伸間隙。④對于術中徹底松解外側髂脛束和后外側關節囊,于膝關節伸直間隙放入適當厚度矩形墊塊,得到矩形伸直間隙和正確下肢力線后,膝關節仍不穩定者才選擇滑移截骨。由于此類患者多伴有骨質疏松,建議假體安裝后再行滑移截骨,可減少假體安裝過程中股骨髁骨折風險。同時選擇比實際測量小1號的股骨假體,以便保留足夠的股骨內側髁骨量完成滑移截骨,降低截骨片固定失效風險。⑤截骨片應盡量大、厚,厚度應達5 mm,以確保固定牢固;螺釘固定時應達對側骨皮質,并聯合使用墊片,以確保足夠拉力同時避免截骨片骨折或螺釘失效。注意應爭取截骨片一次固定成功,避免反復打入螺釘造成截骨片碎裂,固定失敗。

綜上述,對伴重度外翻畸形者,TKA術中采用內側副韌帶起點向上滑移截骨可獲得滿意的膝關節穩定性和關節功能。但與傳統的內側副韌帶緊縮縫合相比,滑移截骨操作難度較大、費時,失敗風險較大,失敗后補救較難,伴骨質疏松者需謹慎選擇,但其緊縮效果不受假體安放的影響,可達骨性愈合。本研究樣本量較小,缺少與其他矯正方式的比較,其遠期效果有待進一步觀察。

目前,人工全膝關節置換術(total knee arthroplasty,TKA)已廣泛用于治療晚期膝關節疾病,能有效改善關節功能,減輕疼痛。TKA成功的關鍵在于恢復下肢力線、關節線、韌帶軟組織平衡和髕骨運動軌跡[1]。然而對于膝關節重度外翻畸形者,其股骨外側髁常發育不良,脛骨外側平臺多存在后外側缺損,同時外側韌帶、髂脛束和后外側關節囊攣縮,內側韌帶過度松弛,常合并髕股關節半脫位和脛骨弓形外翻,導致恢復下肢力線、關節線、髕骨運動軌跡和韌帶軟組織平衡難度較大,特別是恢復軟組織平衡,如處理不當會嚴重影響術后膝關節功能恢復及患者生活質量[2-6]。目前外翻畸形膝關節TKA術中主要采取緊縮內側副韌帶或充分松解外側支持結構來恢復軟組織平衡,多數醫生傾向于后者[7-11]。但對外側支持結構,特別是外側副韌帶的松解仍存在爭議,如處理不當將嚴重影響膝關節內外側穩定性。2008年6月-2014年2月,我院收治18例(19膝)伴重度外翻畸形擬行TKA的患者,術中采用內側副韌帶起點向上滑移截骨緊縮內側副韌帶方法恢復軟組織平衡,獲得滿意療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男6例,女12例;年齡29~72歲,平均52.3歲。左膝10例,右膝7例;雙膝1例。關節置換原因:骨關節炎3例(3膝),類風濕性關節炎11例(12膝),創傷性關節炎3例(3膝),先天性發育畸形伴髕骨外脫位1例(1膝)。患者主要臨床表癥狀為膝關節疼痛及不同程度活動受限。膝關節活動度:屈80~120°,平均94.7°;伸—?13~0°,平均—?3.7°。膝關節學會評分系統(KSS)側方穩定性評分為(6.0±5.4)分,美國特種外科醫院(HSS)評分為(41.6± 7.7)分。常規攝膝關節正側位及雙下肢負重全長X線片,根據臨床常用膝外翻分級(輕度 <15°、中度 15~30°、重度>30°),本組均為重度膝外翻畸形;脛股角為(33.0±2.9)°。根據Krackow膝外翻分型標準[5]均為Ⅱ型。

1.2 手術方法

手術均由同一組醫師完成。14膝采用PFC假體(Sigma公司,美國),5膝采用Scorpio假體(Stryker公司,美國);其中雙膝患者分兩期置換。全麻下患者取仰臥位,使用氣囊止血帶加壓止血。采用髕旁內側入路,首先行股骨髁和脛骨平臺常規截骨;截骨完成后,采用拉花技術[12]徹底松解外側髂脛束和后外側關節囊。以外側間室張力為準,于膝關節伸直間隙放入適當厚度矩形墊塊,得到矩形伸直間隙和正確下肢力線后,外翻應力下膝關節仍存在不穩定,行內側副韌帶起點向上滑移截骨,以緊縮內側副韌帶。選擇較截骨時實際測量小1號的股骨假體,常規安置股骨、脛骨假體及墊片,待骨水泥硬化后,開始滑移截骨。滑移截骨具體操作步驟:電刀標記截骨點后,用擺鋸截除股骨內上髁,截骨片厚度應達5?mm以上,保持髁上皮質完整,內側副韌帶起點完整附著于截骨片;用Allis鉗夾將截骨片向上提拉,盡可能緊縮內側副韌帶,2枚克氏針斜向外上預固定截骨片,屈伸膝關節測試膝關節穩定性及髕骨運動軌跡恢復后,通過克氏針擰入2枚帶墊片的空心螺釘固定截骨片。見圖 1。必要時松解髕骨周圍支持帶,本組9膝髕股關節界面磨損嚴重、髕骨運動軌跡不良,行髕骨置換調整髕骨運動軌跡。術畢,置引流管后關閉切口。

圖1

滑移截骨示意圖及手術操作步驟 ?示意圖 ?個體化股骨外翻截骨 ?測試膝關節穩定性 ?擺鋸截除內上髁 ?調整截骨片位置,克氏針預固定 ?空心螺釘固定截骨片

Figure1.

Diagrammatic sketch and operation procedures of sliding osteotomy ?Diagrammatic sketch ?Personalized femoal extorsion resection ?Test of the knee joint stability ?Removal of medial femur condyle with reciprocating saw ?Adjustment of the?osteotomized bone segment and temporary fixation by Kirschner wires ?Fixation of ?osteotomized bone segment with hollow screw

圖1

滑移截骨示意圖及手術操作步驟 ?示意圖 ?個體化股骨外翻截骨 ?測試膝關節穩定性 ?擺鋸截除內上髁 ?調整截骨片位置,克氏針預固定 ?空心螺釘固定截骨片

Figure1.

Diagrammatic sketch and operation procedures of sliding osteotomy ?Diagrammatic sketch ?Personalized femoal extorsion resection ?Test of the knee joint stability ?Removal of medial femur condyle with reciprocating saw ?Adjustment of the?osteotomized bone segment and temporary fixation by Kirschner wires ?Fixation of ?osteotomized bone segment with hollow screw

1.3 術后處理

術后48 h內拔出引流管。常規給予抗生素預防感染;低分子肝素鈣配合間斷性使用下肢靜脈泵,預防下肢深靜脈血栓形成。患者麻醉清醒后開始踝關節主動屈伸運動及股四頭肌等長收縮;第1天開始伸膝和直腿抬高鍛煉,允許支具保護下下床活動;第2天開始膝關節主動屈伸鍛煉;4周后拆除支具行 走。

1.4 統計學方法

采用SPSS19.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組間比較采用配對t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后切口均Ⅰ期愈合。1例術后發生腓總神經麻痹,予以營養神經等對癥支持治療,6個月后完全恢復。其余患者均無感染、下肢深靜脈血栓形成等手術相關并發癥發生。本組18例(19膝)均獲隨訪,隨訪時間19個月~7年,平均5.7年。X線片復查示,術后6個月截骨片均骨性愈合;隨訪期間假體位置良好,未發現松動、下沉;末次隨訪時脛股角為(4.8±1.8)°,與術前比較差異有統計學意義(t=62.61,P=0.00)。患者膝關節疼痛癥狀明顯改善或消失,步態正常。末次隨訪時,膝關節活動度:屈110~130°,平均115°,伸直均為0°;HSS評分為(87.2±10.5)分,KSS側方穩定性評分為(12.4± 3.1) 分,均較術前顯著提高,比較差異有統計學意義(t=?—33. 35,P=0.00;t= —6.83,P=0.00)。

3 典型病例

患者 女,33歲。因雙膝關節類風濕性關節炎致關節疼痛、活動受限伴外翻畸形行TKA(右膝未行滑移截骨,不納入本研究)。入院檢查:左膝關節活動度屈95°、伸?—13°,KSS側方穩定性評分及HSS評分分別為0、34分。X線片檢查示,左膝關節為重度外翻畸形,脛股角達40°;根據Krackow膝外翻分型標準為Ⅱ型。TKA術中采用內側副韌帶起點向上滑移截骨緊縮內側副韌帶方法恢復軟組織平衡。術后切口Ⅰ期愈合,6個月時X線片復查示截骨片骨性愈合。術后4.5年患者步態正常,左膝關節活動度屈125°、伸0°,KSS側方穩定性評分及HSS評分分別為15、93分。見圖 2。

圖2

典型病例 ?術前雙下肢外觀 ?術前雙下肢站立位全長X線片 ?術前左膝正側位X線片 ?術后1個月雙下肢外觀 ?術后即刻雙下肢站立位全長X線片 ?術后即刻左膝正側位X線片 ?術后4.5年雙下肢站立位全長X線片 ?術后4.5年左膝正側位X線片

Figure2.

A typical case ?Appearance of both lower limbs before operation ?X-ray film of both lower limbs in standing position before operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee before operation ?Appearance of both lower limbs at 1 month after operation ?X-ray film of both lower limbs?in?standing position at immediate after operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee at immediate after operation ?X-ray film of both lower limbs?in?standing position at 4.5 years after operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee at 4.5 years after operation

圖2

典型病例 ?術前雙下肢外觀 ?術前雙下肢站立位全長X線片 ?術前左膝正側位X線片 ?術后1個月雙下肢外觀 ?術后即刻雙下肢站立位全長X線片 ?術后即刻左膝正側位X線片 ?術后4.5年雙下肢站立位全長X線片 ?術后4.5年左膝正側位X線片

Figure2.

A typical case ?Appearance of both lower limbs before operation ?X-ray film of both lower limbs in standing position before operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee before operation ?Appearance of both lower limbs at 1 month after operation ?X-ray film of both lower limbs?in?standing position at immediate after operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee at immediate after operation ?X-ray film of both lower limbs?in?standing position at 4.5 years after operation ?Ateroposterior and lateral X-ray films of the left knee at 4.5 years after operation

4 討論

目前,關于TKA手術入路及相適應的軟組織平衡技術選擇尚存在較多爭議。經典的髕旁內側入路便于手術操作及術野顯露,缺點是易破壞髕骨外側血運,外側支持帶松解操作較難,且不利于矯正髕骨運動軌跡。髕旁外側入路便于顯露外側軟組織,并在顯露同時完成外側松解,但手術操作較復雜,脛骨結節截骨雖利于髕骨內翻及髕骨運動軌跡的糾正,但術后易出現切口并發癥[13-15]。臨床研究表明,兩種手術入路各有優缺點,但TKA療效無顯著差異[5, 16-18],為便于內側滑移截骨,本組選擇了髕旁內側入路。為了實現軟組織平衡,Ritter等[19]切斷外側副韌帶,使用限制性墊片,但犧牲了膝關節的功能;Mihalko等[20]選擇減少股骨遠端外翻截骨度數 (≤3°),但易造成術后膝關節內翻;Mullaji等[21]使用外側副韌帶起點向下滑移截骨,但膝關節外翻畸形患者外側髁發育不良,骨量較少,向下滑移截骨犧牲了截骨片骨量,對截骨片的固定和愈合均有影響,并且外側結構的拉長會增加腓總神經麻痹風險,外側向下滑移截骨也可能造成關節間隙過大、關節線下移等問題,影響假體遠期的穩定性和關節功能。綜合各種方式的優缺點,本組采用后外側關節囊、髂脛束拉花松解,結合內側副韌帶股骨髁起點向上滑移截骨的方式調整內側附韌帶張力,獲得了較好的軟組織平 衡。

通過本組治療,我們認為選擇內側副韌帶股骨髁起點向上滑移截骨時應注意以下事項:①通過術前檢查可基本明確膝關節穩定情況,重點判斷內側副韌帶有無功能、結構是否完整,必要時可行膝關節MRI或其他輔助檢查。內側副韌帶功能、結構基本完整是施行滑移截骨的基本條件。對于內側副韌帶斷裂、功能完全喪失的患者則需使用限制性假體[2]。②由于外側副韌帶較窄,呈繩索樣,松解外側副韌帶可能造成嚴重后果,所以外側松解時僅徹底松解髂脛束及關節囊后外側角,不松解外側副韌帶。③根據實際測量的股骨外翻角進行個體化股骨外翻截骨,確保下肢力線正常,避免關節線上移或下移;對于股骨外后髁發育異常者,需根據平臺截骨平面行個體化股骨后髁外旋截骨,以保證正確的髕骨運動軌跡和屈伸間隙。④對于術中徹底松解外側髂脛束和后外側關節囊,于膝關節伸直間隙放入適當厚度矩形墊塊,得到矩形伸直間隙和正確下肢力線后,膝關節仍不穩定者才選擇滑移截骨。由于此類患者多伴有骨質疏松,建議假體安裝后再行滑移截骨,可減少假體安裝過程中股骨髁骨折風險。同時選擇比實際測量小1號的股骨假體,以便保留足夠的股骨內側髁骨量完成滑移截骨,降低截骨片固定失效風險。⑤截骨片應盡量大、厚,厚度應達5 mm,以確保固定牢固;螺釘固定時應達對側骨皮質,并聯合使用墊片,以確保足夠拉力同時避免截骨片骨折或螺釘失效。注意應爭取截骨片一次固定成功,避免反復打入螺釘造成截骨片碎裂,固定失敗。

綜上述,對伴重度外翻畸形者,TKA術中采用內側副韌帶起點向上滑移截骨可獲得滿意的膝關節穩定性和關節功能。但與傳統的內側副韌帶緊縮縫合相比,滑移截骨操作難度較大、費時,失敗風險較大,失敗后補救較難,伴骨質疏松者需謹慎選擇,但其緊縮效果不受假體安放的影響,可達骨性愈合。本研究樣本量較小,缺少與其他矯正方式的比較,其遠期效果有待進一步觀察。