引用本文: 曹建剛, 王磊, 趙惠雯, 劉軍. 半腱肌腱和股薄肌腱轉移修復人工全膝關節置換術中內側副韌帶損傷. 中國修復重建外科雜志, 2016, 30(2): 148-151. doi: 10.7507/1002-1892.20160030 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

內側副韌帶(medial collateral ligament,MCL)是膝關節內側重要穩定結構,人工全膝關節置換術(to tal knee arthroplasty,TKA)中保持其完整性對于術后關節功能和假體使用壽命具有重要意義 [1-3]。文獻報道,TKA術中MCL損傷發生率為0.8%~2.7%,其中肥胖患者發生率高達8%[4-5]。如MCL損傷處理不當,術后會發生關節不穩、疼痛等癥狀,還會加速假體磨損,最終導致手術失敗[6]。由于此類損傷較少,其治療方法尚未統一。2009年3月-2014年5月,我院對1 308例伴內翻畸形的膝關節重度骨關節炎患者行TKA,其中11例(11膝)術中發生MCL損傷,采用半腱肌腱和股薄肌腱轉移修復。現回顧分析11例患者臨床資料(損傷組),并與隨機抽取的18例(21膝)同期TKA術中無MCL損傷患者(對照組)進行比較,探討該修復方法療效,以期為治療此類患者提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

損傷組:男2例,女9例;年齡55~75歲,平均64.3歲。左膝6例,右膝5例。病程6個月~20年,平均7.3年。體質量指數(body mass index,BMI)為(26.75±4.21)kg/m2。均為重度骨關節炎伴內翻畸形;術前雙下肢負重全長X線片示膝內翻3~25°,平均14.2°。膝關節學會評分系統(KSS)臨床評分為(60.36±12.51)分,功能評分為(48.63±12.26)分。

對照組:男4例(5膝),女14例(16膝);年齡53~78歲,平均63.7歲。左膝9例,右膝6例;雙膝3例。病程6個月~21年,平均6.6年。BMI為(26.37±4.29)kg/m2。均為重度骨關節炎伴內翻畸形;術前雙下肢負重全長X線片示膝內翻5~25°,平均13.5°。KSS臨床評分為(57.81±10.66)分,功能評分為(47.27±9.84)分。

兩組患者性別、年齡、側別、病程、BMI、膝關節內翻畸形程度及術前KSS評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成。損傷組選擇后交叉韌帶替代型假體8膝,后交叉韌帶保留型假體3 膝;對照組選擇后交叉韌帶替代型假體16膝,后交叉韌帶保留型假體5膝。

對照組:持續硬膜外麻醉或聯合蛛網膜下腔阻滯麻醉下,取膝關節前正中切口、髕旁內側入路;初步軟組織松解,根據假體類型切除或保留后交叉韌帶;脛骨髓外定位、股骨髓內定位,股骨遠端和脛骨近端垂直于冠狀面機械軸截骨;平行于股骨遠端髁上軸,使用后參照技術進行前、后髁截骨;骨水泥固定假體,不放置負壓引流管,閉合切口。

損傷組:麻醉方法及手術入路與對照組一致。按照對照組操作步驟安裝假體試模后見膝關節內側間隙較外側間隙明顯增寬,考慮存在MCL損傷,于關節線水平探查斷裂的MCL殘端。除1例為止點撕脫外,其余MCL損傷部位均位于體部、關節線水平。經膝關節正中切口遠端,在脛骨近端內側尋找半腱肌腱和股薄肌腱,保留其在脛骨側止點,與周圍組織分離后,應用開口取腱器或組織剪取出兩肌腱,肌腱長度達15 cm以上。采用Chinese Trap編織技術將兩肌腱共同編織后備用。將MCL斷端進行雙鎖邊縫合編織處理,保留尾線暫不進行打結。上述步驟完成后以骨水泥固定人工膝關節假體,骨水泥固化后,將MCL斷端尾線打結,盡量恢復MCL完整性,將半腱肌腱和股薄肌腱貼附于MCL表面,并與MCL進行間斷縫合;股骨止點側采用縫合錨釘或界面螺釘將肌腱固定于股骨內髁及周圍韌帶組織上。不放置負壓引流管,閉合切口。

1.3 術后處理

對照組:術后1 d開始股四頭肌等長收縮運動、膝關節屈曲功能鍛煉及負重行走,逐步恢復日常功能活動。損傷組:采用支具固定膝關節于伸直位,術后1 d開始股四頭肌等長收縮運動,2周后拆除固定支具開始膝關節屈曲功能鍛煉,逐漸增加屈曲角度,避免過早無任何保護下負重行走;6周后行膝關節最大屈曲功能鍛煉,并開始扶拐患肢負重行走;3個月后恢復正常行走及日常功能活動。

1.4 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組間比較采用t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

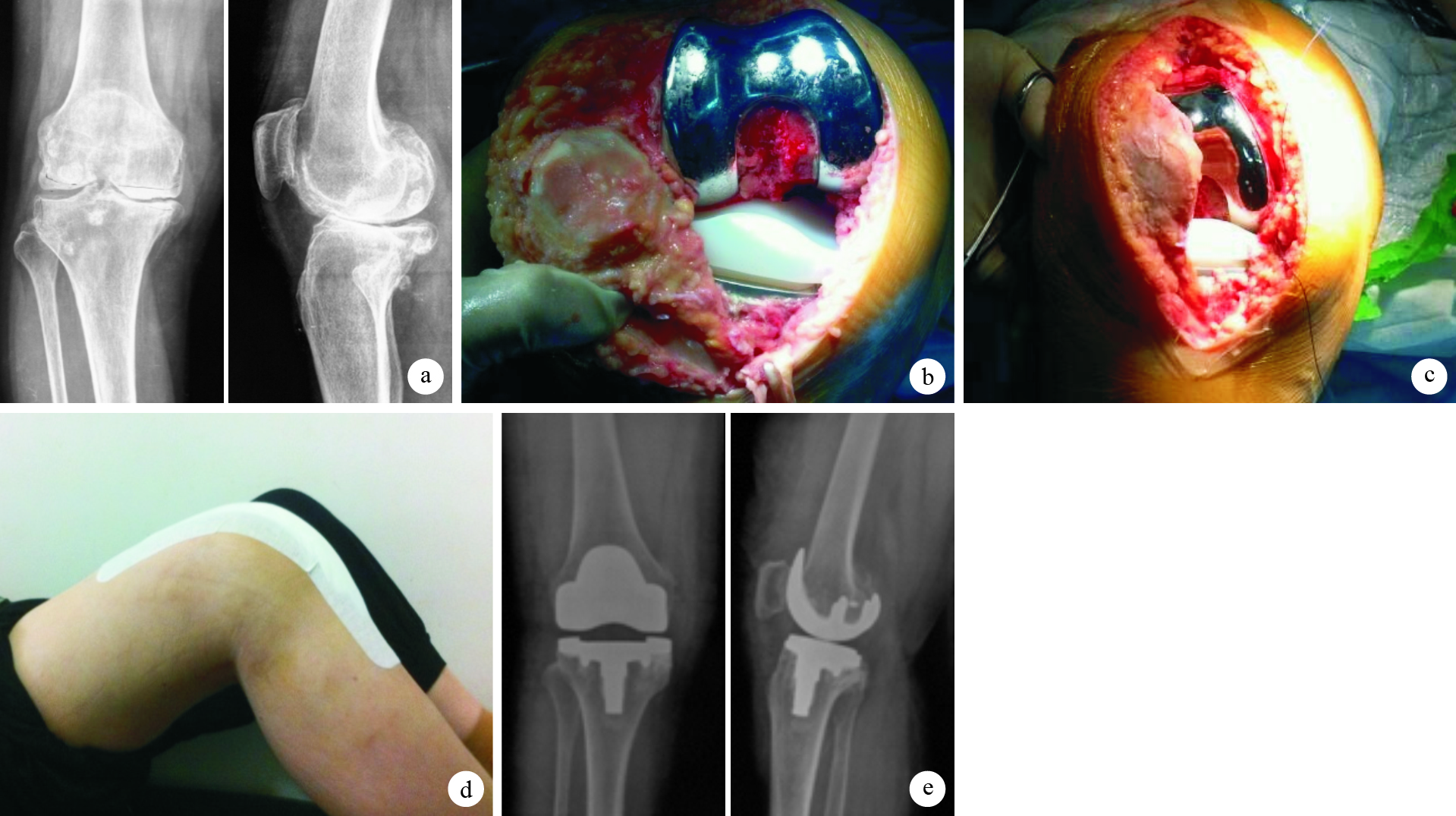

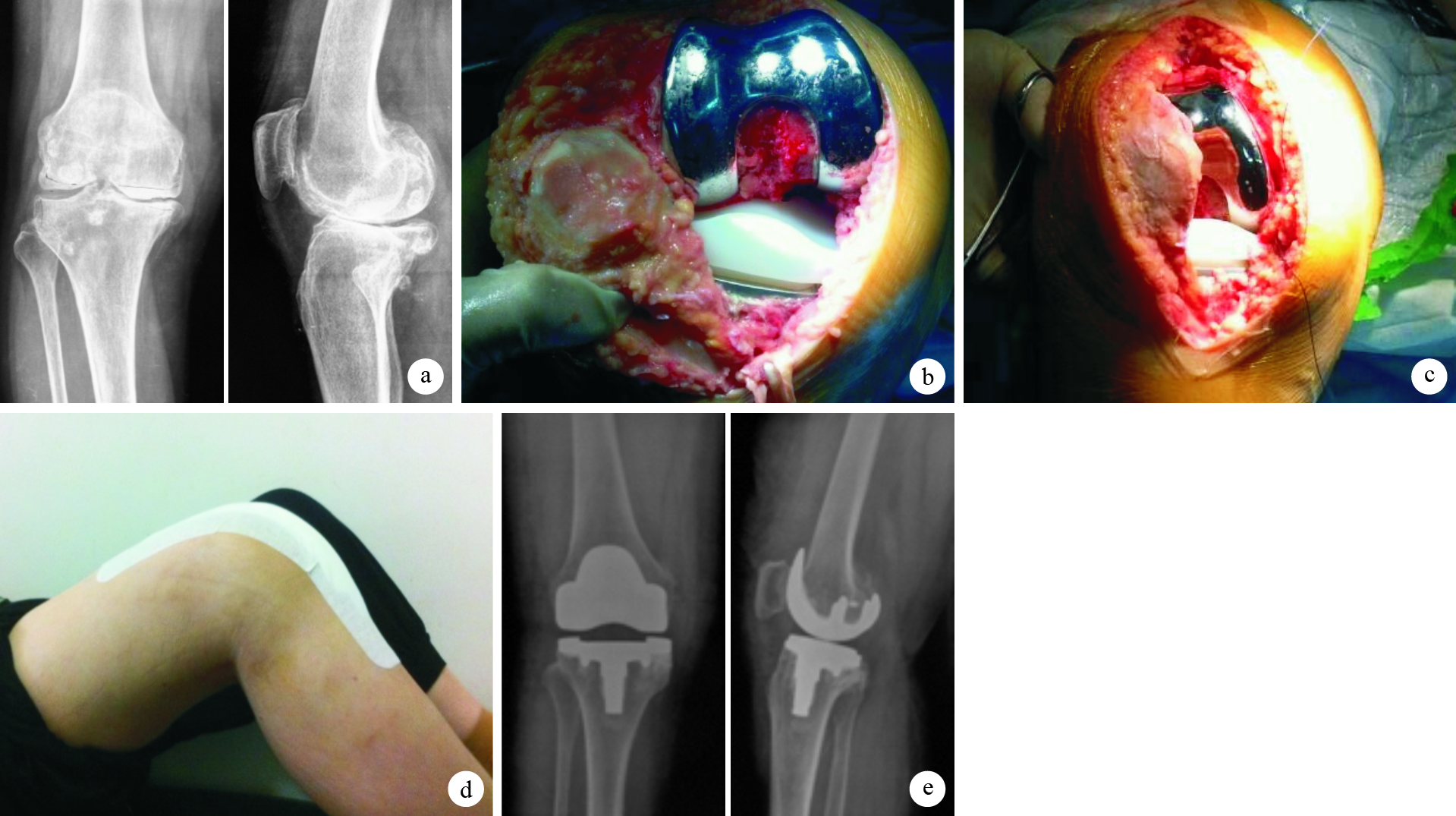

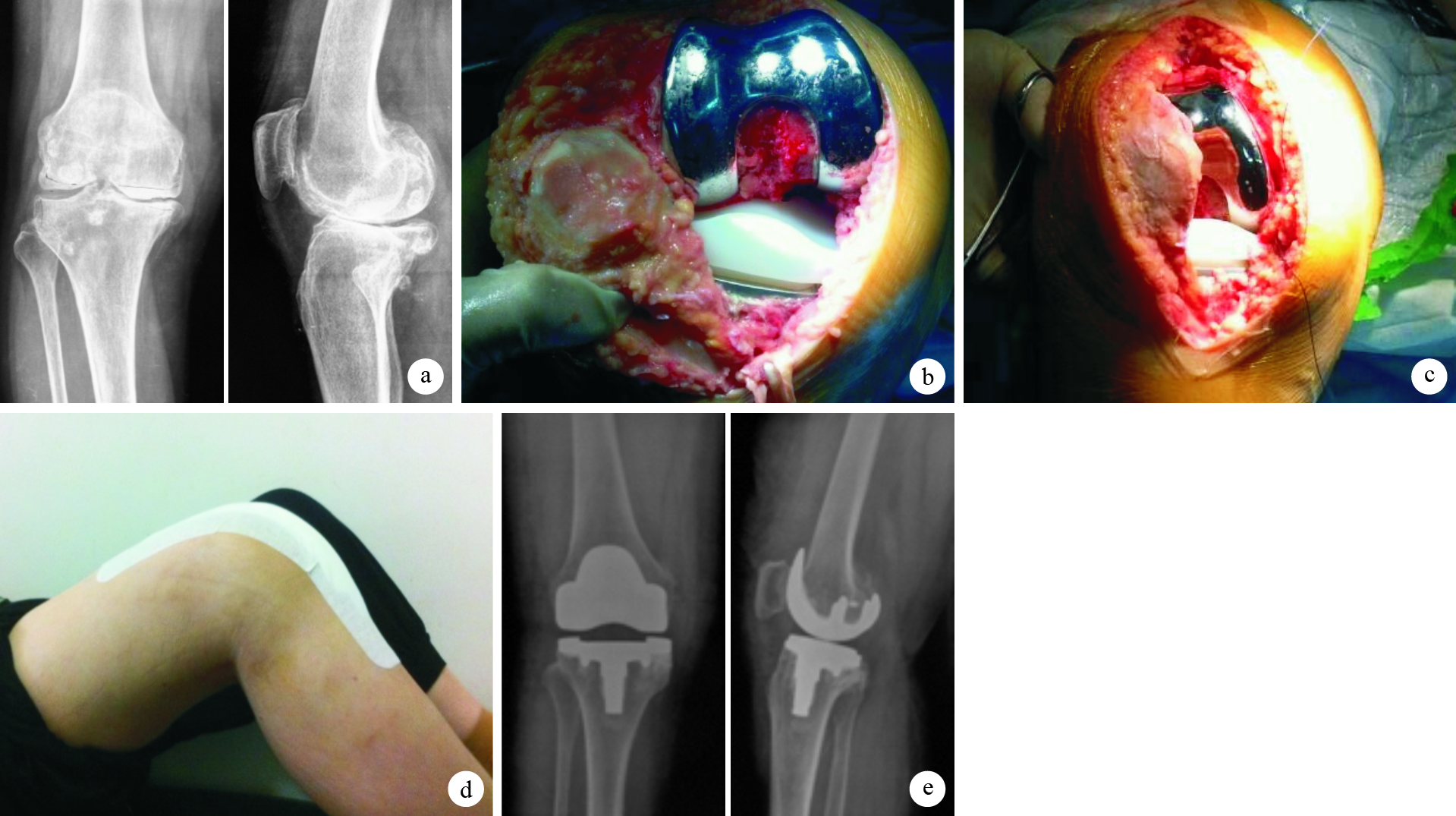

術后兩組患者切口均Ⅰ期愈合,未出現關節不穩、疼痛等并發癥。兩組患者均獲隨訪,損傷組隨訪時間6~29個月,平均15.8個月;對照組7~34個月,平均19.5個月。末次隨訪時,損傷組KSS臨床評分及功能評分分別為(89.82±3.76)分和(89.54±3.50)分,顯著高于術前,比較差異有統計學意義(t=8.033,P=0.000;t=10.000,P=0.000);對照組分別為(90.19±3.39)分和(90.00±3.53)分,顯著高于術前,比較差異有統計學意義(t=11.065,P=0.000;t=16.413,P=0.000)。末次隨訪時兩組KSS臨床評分及功能評分比較,差異均無統計學意義(t=0.158,P=0.877;t=0.820,P=0.432)。隨訪期間X線片復查示,兩組假體均無松動、下沉發生。見圖 1。

圖1

損傷組患者,女,58歲,右膝重度骨關節炎采用后交叉韌帶保留型假體行TKA ?術前正側位X線片 ?術中假體安裝完成后關節內側間隙明顯張開 ?術中半腱肌腱和股薄肌腱轉移重建MCL后關節內側間隙消失 ?術后2 周膝關節屈曲達90°,無內側松弛 ?術后6個月正側位X線片

Figure1.

A 58-year-old female patient with right knee severe osteoarthritis undergoing TKA with posterior cruciate ligament retaining prosthesis in the injury group ?Anteroposterior and lateral X-ray films before operation ?The medial joint space was significantly expanded after the prosthesis was installed ?The semitendinous and gracilis were transferred to repair MCL injury,and the medial joint space disappeared ?The knee joint flexion reached 90°,and there was no medial instability at 2 weeks after operation ?Anteroposterior and lateral X-ray films at 6 months after operation

圖1

損傷組患者,女,58歲,右膝重度骨關節炎采用后交叉韌帶保留型假體行TKA ?術前正側位X線片 ?術中假體安裝完成后關節內側間隙明顯張開 ?術中半腱肌腱和股薄肌腱轉移重建MCL后關節內側間隙消失 ?術后2 周膝關節屈曲達90°,無內側松弛 ?術后6個月正側位X線片

Figure1.

A 58-year-old female patient with right knee severe osteoarthritis undergoing TKA with posterior cruciate ligament retaining prosthesis in the injury group ?Anteroposterior and lateral X-ray films before operation ?The medial joint space was significantly expanded after the prosthesis was installed ?The semitendinous and gracilis were transferred to repair MCL injury,and the medial joint space disappeared ?The knee joint flexion reached 90°,and there was no medial instability at 2 weeks after operation ?Anteroposterior and lateral X-ray films at 6 months after operation

3 討論

TKA術中MCL損傷可能發生在矯正內翻畸形進行內側軟組織松解時,去除脛骨內側平臺邊緣骨贅或股骨內髁周緣骨贅時,進行脛骨平臺截骨時擺鋸直接造成損傷,或應用電刀或手術刀切除內側半月板時直接損傷。因術中MCL損傷體征較隱匿或術者經驗不足,此類損傷容易被忽略。MCL損傷的標志體征主要有:術中突然獲得了膝關節充分顯露、內側脛骨平臺容易外旋脫出、屈曲間隙突然增大等[7-8]。

對于MCL醫源性損傷,可選擇斷端縫合修復或加強以及應用非限制性假體[9-10],或對不伴冠狀位不穩患者應用加厚的聚乙烯墊片[11]。Lee等[6]研究發現術中如選擇保守治療MCL損傷,術后因膝關節不穩進行翻修的幾率顯著增加;而選擇限制性假體置換可獲得較滿意療效,與應用后穩定型假體相比,手術失敗率顯著降低。但有研究發現,限制性假體置換后增加了假體-骨水泥界面和假體-骨界面的壓力,容易導致假體松動[12]。因此,常規初次TKA應盡量避免應用限制性假體,宜選擇修復損傷的MCL,恢復術后膝關節穩定性。

我們選擇半腱肌腱和股薄肌腱轉移修復TKA中MCL損傷的理論基礎為:股薄肌腱和半腱肌腱的解剖走行與MCL鄰近,保留二者在脛骨側止點將其取出后,能與MCL緊密貼合,更加接近解剖學意義上的重建,術后可恢復MCL原生物學效能,達到維持膝關節側方穩定和旋轉穩定的目的[13]。術中應注意MCL為扁而寬的帶狀結構,股薄肌腱和半腱肌腱為線狀結構,故需將MCL斷端采用雙鎖邊縫合法進行縫合修復,盡量恢復MCL的完整性,再將移植物貼附于MCL表面進行修復重建,才能有效恢復膝關節的內側穩定性[14-15]。本研究損傷組患者經平均15.8個月隨訪,均未出現關節不穩、疼痛、假體松動等并發癥,KSS評分與對照組MCL未損傷患者無顯著差異,獲得了滿意療效。該方法避免了直接縫合MCL斷端導致的術后韌帶不愈合;同時,也避免了初次TKA應用限制性假體提高醫療費用及增加翻修幾率等風險[12]。術中采用縫合錨釘或擠壓釘固定移植物,其均可直接埋入骨組織內,容易在解剖位置重建韌帶和肌腱止點,且具有良好的抗拔出能力,允許患者早期進行膝關節康復訓練。同時,縫合錨釘和擠壓釘具有良好的組織相容性,無需二次手術取出,減少了患者痛苦[16-17]。

綜上述,膝關節MCL損傷是TKA術中嚴重而少見的并發癥,目前無統一治療方法,強調以預防為主,通過詳細的術前準備和熟練的外科操作可降低其發生率[18]。TKA術中一旦出現MCL損傷,應明確損傷程度及部位,選擇合適的治療方案。本研究結果提示,采用半腱肌腱和股薄肌腱轉移修復TKA術中MCL損傷可獲得滿意療效,但因該類損傷少見,病例較少,隨訪時間較短,遠期療效有待進一步觀察明確。

內側副韌帶(medial collateral ligament,MCL)是膝關節內側重要穩定結構,人工全膝關節置換術(to tal knee arthroplasty,TKA)中保持其完整性對于術后關節功能和假體使用壽命具有重要意義 [1-3]。文獻報道,TKA術中MCL損傷發生率為0.8%~2.7%,其中肥胖患者發生率高達8%[4-5]。如MCL損傷處理不當,術后會發生關節不穩、疼痛等癥狀,還會加速假體磨損,最終導致手術失敗[6]。由于此類損傷較少,其治療方法尚未統一。2009年3月-2014年5月,我院對1 308例伴內翻畸形的膝關節重度骨關節炎患者行TKA,其中11例(11膝)術中發生MCL損傷,采用半腱肌腱和股薄肌腱轉移修復。現回顧分析11例患者臨床資料(損傷組),并與隨機抽取的18例(21膝)同期TKA術中無MCL損傷患者(對照組)進行比較,探討該修復方法療效,以期為治療此類患者提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

損傷組:男2例,女9例;年齡55~75歲,平均64.3歲。左膝6例,右膝5例。病程6個月~20年,平均7.3年。體質量指數(body mass index,BMI)為(26.75±4.21)kg/m2。均為重度骨關節炎伴內翻畸形;術前雙下肢負重全長X線片示膝內翻3~25°,平均14.2°。膝關節學會評分系統(KSS)臨床評分為(60.36±12.51)分,功能評分為(48.63±12.26)分。

對照組:男4例(5膝),女14例(16膝);年齡53~78歲,平均63.7歲。左膝9例,右膝6例;雙膝3例。病程6個月~21年,平均6.6年。BMI為(26.37±4.29)kg/m2。均為重度骨關節炎伴內翻畸形;術前雙下肢負重全長X線片示膝內翻5~25°,平均13.5°。KSS臨床評分為(57.81±10.66)分,功能評分為(47.27±9.84)分。

兩組患者性別、年齡、側別、病程、BMI、膝關節內翻畸形程度及術前KSS評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成。損傷組選擇后交叉韌帶替代型假體8膝,后交叉韌帶保留型假體3 膝;對照組選擇后交叉韌帶替代型假體16膝,后交叉韌帶保留型假體5膝。

對照組:持續硬膜外麻醉或聯合蛛網膜下腔阻滯麻醉下,取膝關節前正中切口、髕旁內側入路;初步軟組織松解,根據假體類型切除或保留后交叉韌帶;脛骨髓外定位、股骨髓內定位,股骨遠端和脛骨近端垂直于冠狀面機械軸截骨;平行于股骨遠端髁上軸,使用后參照技術進行前、后髁截骨;骨水泥固定假體,不放置負壓引流管,閉合切口。

損傷組:麻醉方法及手術入路與對照組一致。按照對照組操作步驟安裝假體試模后見膝關節內側間隙較外側間隙明顯增寬,考慮存在MCL損傷,于關節線水平探查斷裂的MCL殘端。除1例為止點撕脫外,其余MCL損傷部位均位于體部、關節線水平。經膝關節正中切口遠端,在脛骨近端內側尋找半腱肌腱和股薄肌腱,保留其在脛骨側止點,與周圍組織分離后,應用開口取腱器或組織剪取出兩肌腱,肌腱長度達15 cm以上。采用Chinese Trap編織技術將兩肌腱共同編織后備用。將MCL斷端進行雙鎖邊縫合編織處理,保留尾線暫不進行打結。上述步驟完成后以骨水泥固定人工膝關節假體,骨水泥固化后,將MCL斷端尾線打結,盡量恢復MCL完整性,將半腱肌腱和股薄肌腱貼附于MCL表面,并與MCL進行間斷縫合;股骨止點側采用縫合錨釘或界面螺釘將肌腱固定于股骨內髁及周圍韌帶組織上。不放置負壓引流管,閉合切口。

1.3 術后處理

對照組:術后1 d開始股四頭肌等長收縮運動、膝關節屈曲功能鍛煉及負重行走,逐步恢復日常功能活動。損傷組:采用支具固定膝關節于伸直位,術后1 d開始股四頭肌等長收縮運動,2周后拆除固定支具開始膝關節屈曲功能鍛煉,逐漸增加屈曲角度,避免過早無任何保護下負重行走;6周后行膝關節最大屈曲功能鍛煉,并開始扶拐患肢負重行走;3個月后恢復正常行走及日常功能活動。

1.4 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組間比較采用t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后兩組患者切口均Ⅰ期愈合,未出現關節不穩、疼痛等并發癥。兩組患者均獲隨訪,損傷組隨訪時間6~29個月,平均15.8個月;對照組7~34個月,平均19.5個月。末次隨訪時,損傷組KSS臨床評分及功能評分分別為(89.82±3.76)分和(89.54±3.50)分,顯著高于術前,比較差異有統計學意義(t=8.033,P=0.000;t=10.000,P=0.000);對照組分別為(90.19±3.39)分和(90.00±3.53)分,顯著高于術前,比較差異有統計學意義(t=11.065,P=0.000;t=16.413,P=0.000)。末次隨訪時兩組KSS臨床評分及功能評分比較,差異均無統計學意義(t=0.158,P=0.877;t=0.820,P=0.432)。隨訪期間X線片復查示,兩組假體均無松動、下沉發生。見圖 1。

圖1

損傷組患者,女,58歲,右膝重度骨關節炎采用后交叉韌帶保留型假體行TKA ?術前正側位X線片 ?術中假體安裝完成后關節內側間隙明顯張開 ?術中半腱肌腱和股薄肌腱轉移重建MCL后關節內側間隙消失 ?術后2 周膝關節屈曲達90°,無內側松弛 ?術后6個月正側位X線片

Figure1.

A 58-year-old female patient with right knee severe osteoarthritis undergoing TKA with posterior cruciate ligament retaining prosthesis in the injury group ?Anteroposterior and lateral X-ray films before operation ?The medial joint space was significantly expanded after the prosthesis was installed ?The semitendinous and gracilis were transferred to repair MCL injury,and the medial joint space disappeared ?The knee joint flexion reached 90°,and there was no medial instability at 2 weeks after operation ?Anteroposterior and lateral X-ray films at 6 months after operation

圖1

損傷組患者,女,58歲,右膝重度骨關節炎采用后交叉韌帶保留型假體行TKA ?術前正側位X線片 ?術中假體安裝完成后關節內側間隙明顯張開 ?術中半腱肌腱和股薄肌腱轉移重建MCL后關節內側間隙消失 ?術后2 周膝關節屈曲達90°,無內側松弛 ?術后6個月正側位X線片

Figure1.

A 58-year-old female patient with right knee severe osteoarthritis undergoing TKA with posterior cruciate ligament retaining prosthesis in the injury group ?Anteroposterior and lateral X-ray films before operation ?The medial joint space was significantly expanded after the prosthesis was installed ?The semitendinous and gracilis were transferred to repair MCL injury,and the medial joint space disappeared ?The knee joint flexion reached 90°,and there was no medial instability at 2 weeks after operation ?Anteroposterior and lateral X-ray films at 6 months after operation

3 討論

TKA術中MCL損傷可能發生在矯正內翻畸形進行內側軟組織松解時,去除脛骨內側平臺邊緣骨贅或股骨內髁周緣骨贅時,進行脛骨平臺截骨時擺鋸直接造成損傷,或應用電刀或手術刀切除內側半月板時直接損傷。因術中MCL損傷體征較隱匿或術者經驗不足,此類損傷容易被忽略。MCL損傷的標志體征主要有:術中突然獲得了膝關節充分顯露、內側脛骨平臺容易外旋脫出、屈曲間隙突然增大等[7-8]。

對于MCL醫源性損傷,可選擇斷端縫合修復或加強以及應用非限制性假體[9-10],或對不伴冠狀位不穩患者應用加厚的聚乙烯墊片[11]。Lee等[6]研究發現術中如選擇保守治療MCL損傷,術后因膝關節不穩進行翻修的幾率顯著增加;而選擇限制性假體置換可獲得較滿意療效,與應用后穩定型假體相比,手術失敗率顯著降低。但有研究發現,限制性假體置換后增加了假體-骨水泥界面和假體-骨界面的壓力,容易導致假體松動[12]。因此,常規初次TKA應盡量避免應用限制性假體,宜選擇修復損傷的MCL,恢復術后膝關節穩定性。

我們選擇半腱肌腱和股薄肌腱轉移修復TKA中MCL損傷的理論基礎為:股薄肌腱和半腱肌腱的解剖走行與MCL鄰近,保留二者在脛骨側止點將其取出后,能與MCL緊密貼合,更加接近解剖學意義上的重建,術后可恢復MCL原生物學效能,達到維持膝關節側方穩定和旋轉穩定的目的[13]。術中應注意MCL為扁而寬的帶狀結構,股薄肌腱和半腱肌腱為線狀結構,故需將MCL斷端采用雙鎖邊縫合法進行縫合修復,盡量恢復MCL的完整性,再將移植物貼附于MCL表面進行修復重建,才能有效恢復膝關節的內側穩定性[14-15]。本研究損傷組患者經平均15.8個月隨訪,均未出現關節不穩、疼痛、假體松動等并發癥,KSS評分與對照組MCL未損傷患者無顯著差異,獲得了滿意療效。該方法避免了直接縫合MCL斷端導致的術后韌帶不愈合;同時,也避免了初次TKA應用限制性假體提高醫療費用及增加翻修幾率等風險[12]。術中采用縫合錨釘或擠壓釘固定移植物,其均可直接埋入骨組織內,容易在解剖位置重建韌帶和肌腱止點,且具有良好的抗拔出能力,允許患者早期進行膝關節康復訓練。同時,縫合錨釘和擠壓釘具有良好的組織相容性,無需二次手術取出,減少了患者痛苦[16-17]。

綜上述,膝關節MCL損傷是TKA術中嚴重而少見的并發癥,目前無統一治療方法,強調以預防為主,通過詳細的術前準備和熟練的外科操作可降低其發生率[18]。TKA術中一旦出現MCL損傷,應明確損傷程度及部位,選擇合適的治療方案。本研究結果提示,采用半腱肌腱和股薄肌腱轉移修復TKA術中MCL損傷可獲得滿意療效,但因該類損傷少見,病例較少,隨訪時間較短,遠期療效有待進一步觀察明確。