引用本文: 徐亦馳, 尹合勇, 孟昊業, 孫振, 眭翔, 彭江, 汪愛媛, 盧世璧. 鎂合金和PLGA體內降解比較及Micro-CT評價鎂合金降解情況的初步研究. 中國修復重建外科雜志, 2016, 30(7): 885-891. doi: 10.7507/1002-1892.20160179 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

鎂金屬及其合金與正常人骨的各項性能指標十分接近,能很好地避免應力遮擋效應,具有良好的生物相容性、促進新骨生成、無生物毒性和炎性反應、體內可降解、無需二次手術取出等優勢,在骨科應用中越來越受到關注[1]。但目前尚無法控制其在體內的降解速度,因此未得到廣泛應用[1-2]。研究表明,鎂金屬在體內降解速度較快,骨折愈合前即已喪失外形完整性和力學強度,同時釋放大量氫氣,存在不可忽視的安全隱患[2-3]。為此,研究人員研究了多種方法,如提高鎂的純度、添加微量元素、進行表面處理等[4],以期控制其降解速度。鎂合金是以鎂為基礎加入其他元素組成的合金,已成為骨科可吸收金屬植入物中最具有發展和應用潛能的材料之一。此外,聚乳酸-羥基乙酸共聚物[poly(lactic-co-glycolic acid),PLGA]是骨科常用的一種可吸收高分子非金屬植入材料,具有穩定的降解性能和體內植入優勢,目前廣泛應用于臨床[5-6]。

如何評價可降解材料植入體內后的規律和各項性能如降解性等,一直都是研究熱點。傳統評價可吸收材料在體內降解的方法存在許多弊端,精確度差且很難定量分析[7]。過去10年中,Micro-CT被廣泛應用于小動物解剖圖像的呈現及小動物骨科疾病模型的動態觀察,其高時間和空間分辨率是關鍵優勢[8-11],而且來源于Micro-CT自身的數據分析系統可將圖像定量化[9-13]。影像學技術的發展日新月異,但目前以類似Micro-CT這種無創檢測手段的定量方法來評價可吸收植入物的體內降解仍待進一步探索[14-15]。鑒于此,我們選用表面微弧氧化處理的AZ31鎂合金與PLGA作為研究對象,采用失重法比較兩種材料在體內的降解情況,并利用Micro-CT的成像及定量分析評價鎂合金的體內降解,旨在進一步研究鎂合金的降解性能,同時進一步深入發掘Micro-CT的評價優勢,為鎂合金廣泛應用于臨床奠定實驗基礎。

1 材料與方法

1.1 實驗動物及主要材料

3月齡雄性新西蘭大白兔40只,體重2.3~2.7?kg,由北京科宇動物實驗中心提供。

標準圓柱形表面微弧氧化處理的AZ31鎂合金棒[簡稱鎂棒,單個凈重0.500 g,各元素含量(質量分數):3%Al、1%Zn、0.15%Mn,余為Mg[3, 16]]與PLGA棒(單個凈重0.300 g)各40個,長6.0 mm,橫截面直徑2.0?mm;由TRAUSON醫療器械(中國)有限公司提供。所有材料術前均經29 kGy 60Co輻照消毒。

1.2 實驗方法

取40只新西蘭大白兔,術前12 h開始禁食。以3%戊巴比妥鈉(1.2 mL/kg)腹腔注射麻醉,剃除雙后肢皮毛,手術于無菌條件下進行。用直徑2.0 mm克氏針鉆入雙側股骨髁,深度6.0 mm,將40個鎂棒與PLGA棒分別植入右側和左側股骨髁鉆孔內,每側植入1個。術后注射青霉素預防感染,實驗動物不予以外固定支持,單籠常規飼養,可自由活動并正常負重。分別于術后4、8、12、16周各處死10只動物,無菌條件下取出雙側股骨髁行Micro-CT掃描檢測,然后取出植入物采用失重法檢測材料降解情況。

1.3 觀測指標

1.3.1 Micro-CT法評價鎂棒體內降解情況

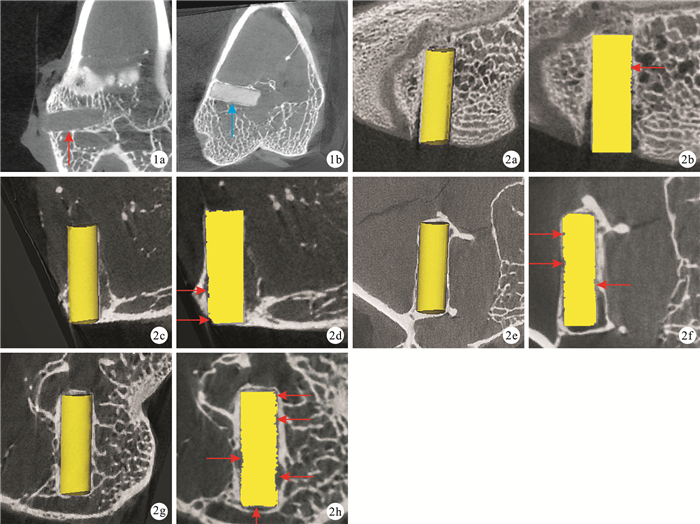

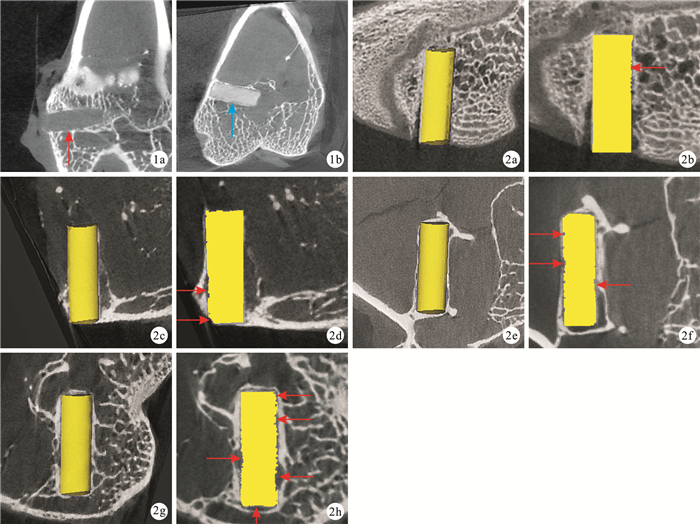

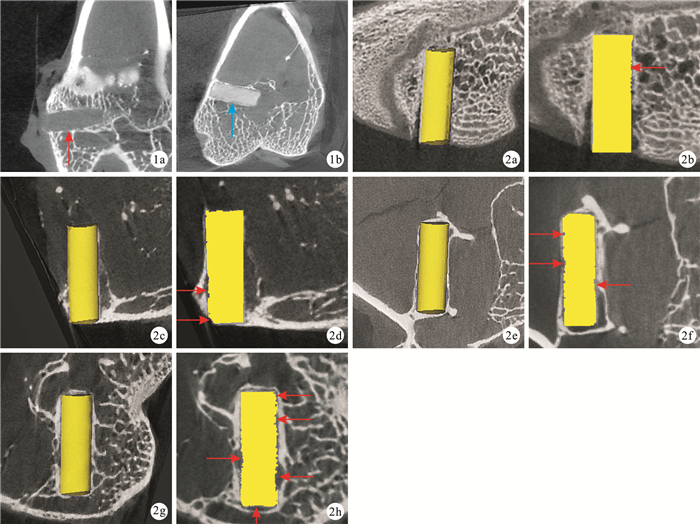

使用Healthcare-RS-9 Micro-CT機(GE公司,美國),80?kV光管電壓和450μA光管電流,曝光時間400?ms。兔骨小梁直徑50~80μm,因此選擇掃描分辨率為20?μm。由于PLGA為非金屬可吸收材料,在Micro-CT中無法顯影,而Micro-CT圖像能很好顯示鎂棒的降解情況,故只觀察鎂棒體內降解情況,見圖 1。

圖1

Micro-CT掃描下鎂棒與PLGA棒的顯影情況?PLGA棒呈灰色低信號,與周圍軟組織灰度值接近(箭頭)?鎂棒呈白色高信號,與正常骨質灰度值接近(箭頭)??圖 2?術后各時間點Micro-CT掃描觀察鎂棒降解情況箭頭示腐蝕點?術后4周興趣區?術后4周黃色高亮?術后8周興趣區?術后8周黃色高亮?術后12周興趣區?術后12周黃色高亮?術后16周興趣區?術后16周黃色高亮

Figure1.

Micro-CT image of the magnesium alloy pin and PLGA pin ?PLGA pin, showing gray low signal, which was similar to the soft tissue (arrow) ?AZ31 pin, showing white high signal, which was similar to the bone tissue (arrow) ??Fig. 2? The degradation of magnesium alloy pins at each time point by Micro-CT images Arrow indicated corrosion pitting ?Region of interest (ROI) at 4?weeks ?Highlighted the ROI at 4 weeks ?ROI at 8 weeks ?Highlighted the ROI at 8 weeks ?ROI at 12 weeks ?Highlighted the ROI at 12 weeks ?ROI at 16 weeks ?Highlighted the ROI at 16 weeks

圖1

Micro-CT掃描下鎂棒與PLGA棒的顯影情況?PLGA棒呈灰色低信號,與周圍軟組織灰度值接近(箭頭)?鎂棒呈白色高信號,與正常骨質灰度值接近(箭頭)??圖 2?術后各時間點Micro-CT掃描觀察鎂棒降解情況箭頭示腐蝕點?術后4周興趣區?術后4周黃色高亮?術后8周興趣區?術后8周黃色高亮?術后12周興趣區?術后12周黃色高亮?術后16周興趣區?術后16周黃色高亮

Figure1.

Micro-CT image of the magnesium alloy pin and PLGA pin ?PLGA pin, showing gray low signal, which was similar to the soft tissue (arrow) ?AZ31 pin, showing white high signal, which was similar to the bone tissue (arrow) ??Fig. 2? The degradation of magnesium alloy pins at each time point by Micro-CT images Arrow indicated corrosion pitting ?Region of interest (ROI) at 4?weeks ?Highlighted the ROI at 4 weeks ?ROI at 8 weeks ?Highlighted the ROI at 8 weeks ?ROI at 12 weeks ?Highlighted the ROI at 12 weeks ?ROI at 16 weeks ?Highlighted the ROI at 16 weeks

機器熱機后,將取出的新鮮右側兔股骨髁送入掃描儀中,新建掃描任務與對象,選擇20μm-14 min掃描協議;在Control窗口中啟動Fluoro預覽程序,通過移動樣品床確保定位準確后進行掃描,生成圖像并自動呈現。在Fluoro程序主窗口中,建立立方體興趣區,調節立方體6個面的大小和位置,使其包含股骨髁的各角度表面,保存興趣區后軟件自動生成重建體積邊緣的笛卡爾坐標(即X/Y/Z三維坐標軸),隨后開始進行三維重建。觀察圖像上股骨髁內鎂棒的形狀和周圍信號強度變化,判斷鎂棒降解情況;同時,新建一個標準圓柱形興趣區,設置高度6.0?mm,橫截面直徑2.0 mm,移動位置使其與鎂棒完全重疊;然后,設置灰度閾值為850,將興趣區設置黃色高亮;隨后,采用Micro-CT內部處理分析軟件MicroView的Advanced Bone Analysis(ABA)項目分析此興趣區(即鎂棒)各時間點的掃描數據,點擊勾選“Bone Parameters”欄下屬的“BMD”、“SMI”、“Anisotropy”、“Stereology”、“CorticalAnalysis”和“DirectMeasures”項目,導出EXCEL格式數據。數據包括:①骨骼礦物質定量指標:骨體積分數、骨礦物質密度(bone mineral density,BMD)、骨礦物質含量、組織礦物質密度、組織礦物質含量;其中BMD是根據體模和標準CT值計算得到的骨礦物質含量,以單位體積的羥基磷灰石含量表示,Micro-CT掃描圖像每個體素的單位是ADU,經過體模校準為標準CT值(Hu),然后計算BMD。②體視學參數:骨體積組織體積比、骨表面積體積比、骨小梁厚度、骨小梁數量、骨小梁間距。③直接三維測量骨小梁厚度、骨小梁間距。④結構模型指數:松質骨結構的衰敗特征是骨小梁從板狀成分向柱狀成分轉變,因此通過計算骨骼表面曲率來描述骨小梁的“板狀”和“桿狀”程度。⑤骨皮質分析:骨皮質厚度、內徑周長、外徑周長、骨腔橫截面面積和骨皮質截面面積。

本研究檢測指標:①鎂棒體積分數:我們創新性地將鎂棒視為骨組織,與骨體積分數相似,鎂棒體積分數即為降解后的鎂棒體積與植入前的鎂棒體積之比。②鎂礦物密度和鎂CT圖像密度:在圖像中分析骨礦物質密度和組織礦物質密度,分別反映鎂礦物密度和鎂CT圖像密度。③鎂棒表面積與體積比:將鎂棒視為骨組織,分析骨體視學參數中骨表面積體積比。④平均骨小梁厚度:該指標反映鎂棒的橫截面半徑,原理:鎂棒不存在“骨小梁”,此組數據中,計算機自動在鎂棒內部正中心生成一根貫穿縱軸的假想線,將“平均骨小梁厚度”這一指標當作鎂棒的橫截面半徑,故其理論值應為1.0 mm。上述指標均由Micro-CT內高級骨形態分析軟件ABA自動計算得出。

術后各時間點在鎂棒橫截面上選擇新生骨組成的骨環最大內徑,并測量在此橫截面上降解后的鎂棒直徑,反映鎂合金降解情況。

1.3.2 失重法檢測材料降解情況

術前將鎂棒和PLGA棒于電子天平上逐一稱重(精確度0.001 g)。術后各時間點取出植入物,清潔后于超聲波清洗器中用乙醇清洗,烘干機中烘干,再次稱重[17]。比較植入前后重量丟失情況,作為植入物的降解量。由于植入前樣本本身離散性大,可能會出現第一個時間點體內降解量過小導致稱量值誤差較大,為避免此誤差,只稱量并計算術后8、12、16周植入物的降解量。并將各時間點鎂棒質量分數與Micro-CT方法得出的鎂棒體積分數進行比較。

1.3.3 組織學觀察

將各時間點股骨髁標本于4%多聚甲醛中固定2周,10%EDTA脫鈣4周,石蠟浸制包埋,切片,片厚5μm,行HE染色,光鏡下觀察。

1.4 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,各時間點間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;兩組間比較采用t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 Micro-CT法評價鎂合金體內降解情況

2.1.1 Micro-CT掃描觀察

術后4周鎂棒幾乎無降解痕跡,邊緣完整、連續且光滑,隱約有少量腐蝕點;術后8周腐蝕點明顯,尤其是縱軸與橫截面的交界邊緣開始變得模糊,與4周時比較主要表現在原有腐蝕點逐步擴大,并非持續性出現大量新腐蝕點;術后12周,鎂棒表面腐蝕點明顯增多且多為新的腐蝕點;至術后16周時鎂棒表面腐蝕面積更大,邊緣已不連續。見圖 2。

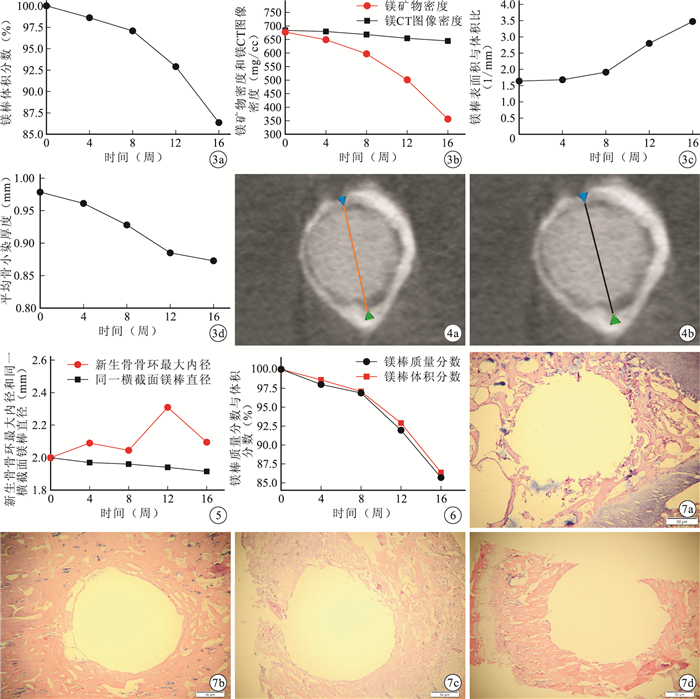

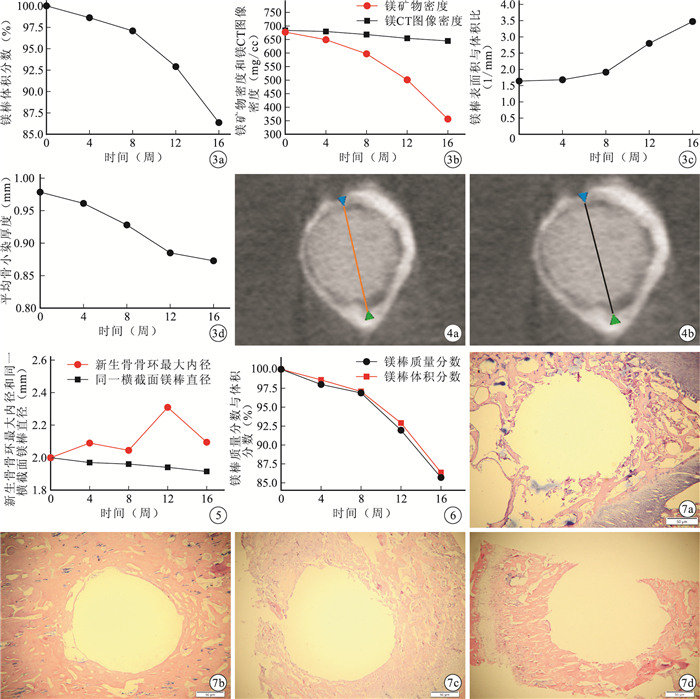

2.1.2 定量指標計算

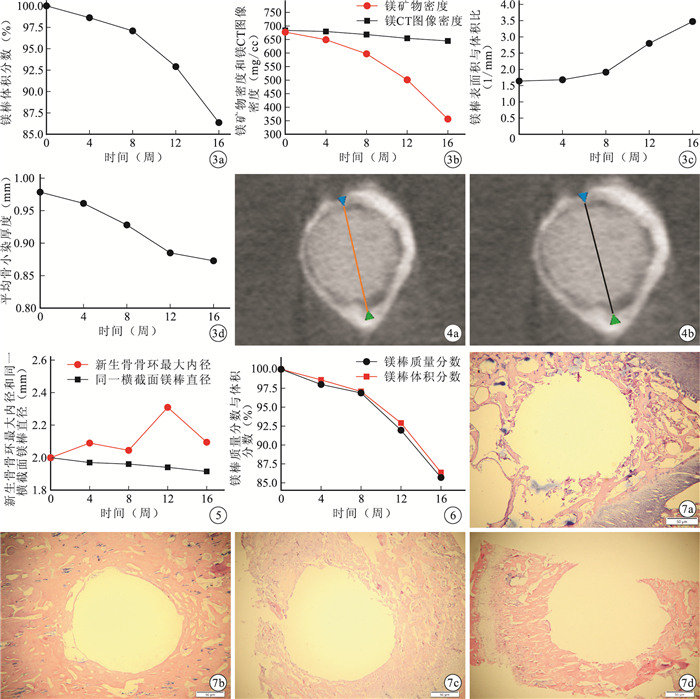

①鎂棒體積分數:術后4周,鎂棒體積分數保持在平均98.5%以上,降解相當緩慢和輕微;術后8周,鎂棒體積分數降至平均96.5%,但仍較緩慢,與術后4周比較差異無統計學意義(P > 0.05);術后12周鎂棒體積分數明顯降低,16周時降低更為明顯,與其余各時間點比較差異均有統計學意義(P < 0.05)。見圖 3 a。

圖3

Micro-CT定量指標?鎂棒體積分數?鎂礦物密度和鎂CT圖像密度?鎂棒表面積與體積比?平均骨小梁厚度??圖 4?術后12周鎂棒橫截面Micro-CT圖像?新生骨骨環最大內徑(橙色實線,2.34 mm)?鎂棒橫截面直徑(黑色實線,1.94 mm)??圖 5?術后各時間點新生骨骨環最大內徑及同截面鎂棒直徑變化??圖 6?鎂棒質量分數與體積分數的變化比較??圖 7?術后各時間點鎂棒和PLGA棒HE染色觀察(×40)?鎂棒術后4周?鎂棒術后16周?PLGA棒術后4周?PLGA棒術后16周

Figure3.

The data by micro-CT measurements ?Magnesium pin volume fraction ?Alloy cylinder mineral density and the CT image density ?The surface-to-volume ratio of the magnesium pin ?The mean trabecular thickness ??Fig. 4? Micro-CT images in the cross-section of the magnesium alloy pin at 12?weeks ?Maximum inner diameter of the new bone loop (orange line, 2.34 mm) ?Diameter of the pin (black line, 1.94?mm) at the same position ??Fig. 5? Maximum inner diameter of the new bone loop and diameter of the pin at the same position at each time point ??Fig. 6? Weight fraction and volume fraction of the magnesium alloy pins ??Fig. 7? HE staining of the tissue around the magnesium alloy and PLGA pins (×40) ?Magnesium alloy pin at 4 weeks ?Magnesium alloy pin at 16 weeks ?PLGA pin at 4 weeks ?PLGA pin at 16?weeks

圖3

Micro-CT定量指標?鎂棒體積分數?鎂礦物密度和鎂CT圖像密度?鎂棒表面積與體積比?平均骨小梁厚度??圖 4?術后12周鎂棒橫截面Micro-CT圖像?新生骨骨環最大內徑(橙色實線,2.34 mm)?鎂棒橫截面直徑(黑色實線,1.94 mm)??圖 5?術后各時間點新生骨骨環最大內徑及同截面鎂棒直徑變化??圖 6?鎂棒質量分數與體積分數的變化比較??圖 7?術后各時間點鎂棒和PLGA棒HE染色觀察(×40)?鎂棒術后4周?鎂棒術后16周?PLGA棒術后4周?PLGA棒術后16周

Figure3.

The data by micro-CT measurements ?Magnesium pin volume fraction ?Alloy cylinder mineral density and the CT image density ?The surface-to-volume ratio of the magnesium pin ?The mean trabecular thickness ??Fig. 4? Micro-CT images in the cross-section of the magnesium alloy pin at 12?weeks ?Maximum inner diameter of the new bone loop (orange line, 2.34 mm) ?Diameter of the pin (black line, 1.94?mm) at the same position ??Fig. 5? Maximum inner diameter of the new bone loop and diameter of the pin at the same position at each time point ??Fig. 6? Weight fraction and volume fraction of the magnesium alloy pins ??Fig. 7? HE staining of the tissue around the magnesium alloy and PLGA pins (×40) ?Magnesium alloy pin at 4 weeks ?Magnesium alloy pin at 16 weeks ?PLGA pin at 4 weeks ?PLGA pin at 16?weeks

②鎂礦物密度和鎂CT圖像密度:術后隨時間延長鎂礦物密度持續降低,于術后12~16周降低速度最快,各時間點間比較差異均有統計學意義(P < 0.05);而鎂CT圖像密度隨術后時間延長變化小,各時間點間比較差異均無統計學意義(P > 0.05)。見圖 3 b。

③鎂棒表面積與體積比:術后隨時間延長鎂棒體積逐步減少,鎂棒表面變得粗糙、模糊,表面積變大,因此鎂棒表面積與體積比持續增加。術后12、16周鎂棒表面積與體積比明顯高于4、8周,且16周高于12周,差異有統計學意義(P < 0.05)。見圖 3 c。

④平均骨小梁厚度:術后隨時間延長鎂棒表面生成的腐蝕點越來越多,導致橫截面半徑減小,即平均骨小梁厚度逐漸降低,術后各時間點間比較差異均有統計學意義(P < 0.05)。但術后12~16周平均骨小梁厚度降低速度明顯減慢,可能是由于鎂刺激骨的再生作用導致在鎂棒表面腐蝕點處出現少量新生骨,抑制了鎂棒橫截面半徑繼續變小。見圖 3 d。

2.1.3 鎂棒降解和周圍新骨長入

術后隨時間延長鎂棒橫截面直徑逐漸減小,各時間點間比較差異均無統計學意義(P > 0.05)。而新生骨骨環最大內徑的變化無規律,術后4周較術前增加,8周時較4周略減小,12周時顯著增加達峰值,16周時再次降低達4周水平;12周時新生骨骨環的最大內徑顯著大于其余各時間點,差異有統計學意義(P < 0.05),其余各時間點間比較差異均無統計學意義(P > 0.05)。因此,盡管部分骨組織已出現了連接,但鎂棒和周圍骨組織之間由新生骨形成的骨橋仍欠充分。見圖 4、5。

2.2 失重法檢測材料降解情況

術后隨時間延長,兩種材料降解量均逐漸增加,各時間點間比較差異均有統計學意義(P < 0.05)。術后8、12周,鎂棒降解量均顯著低于PLGA棒,差異有統計學意義(P < 0.05);術后16周時鎂棒降解量反而高于PLGA棒,但差異無統計學意義(t=1.157,P=0.262)。見表 1。

將各時間點鎂棒質量分數與Micro-CT方法得出的體積分數進行比較,結果顯示兩個指標的變化趨勢相近,但各時間點鎂棒質量分數均低于體積分數,且在第8、12、16周差異有統計學意義(P < 0.05)。見圖 6。

2.3 組織學觀察

HE染色示,術后4周鎂棒植入物周圍可見輕度炎性反應;隨時間延長炎性反應逐漸減輕,至16周時已未見炎性反應。而PLGA棒植入物在體內降解過程中均無明顯炎性反應。見圖 7。

3 討論

在骨科相關疾病的修復和替代材料中,可吸收材料植入物仍占據重要地位[18]。鎂及其合金與其他材料如鈦合金、不銹鋼等相比具有獨特優勢,近年來被積極開發和研究[19-20]。然而,其在人體中應用時存在安全性、電化學活性以及在體內與組織液反應等問題,使得我們重視研究如何控制其在體內的降解速度[21-23]。研究合適的方法提高鎂合金的抗腐蝕性能尤為重要。目前,一些延緩鎂合金過快腐蝕的方法已被提出并得到了驗證,其中應用較廣泛的是對鎂合金進行表面處理[4, 24],但對處理方法的無毒性和生物相容性等提出了更高要求。

本研究中,我們選用表面微弧氧化處理的AZ31鎂合金及已在臨床中廣泛使用的PLGA材料在動物體內進行實驗,用失重法比較兩種材料的降解性能,同時利用Micro-CT對鎂合金各時間點進行掃描圖像和數值定量分析,在時間軸上縱向比較鎂合金的降解,并將此結果再次與失重法評價鎂合金降解的結果進行比較。結果顯示,鎂棒經微弧氧化處理能保護表面不被明顯腐蝕達8周之久,失去表面保護后腐蝕明顯加快,12~16周鎂棒體積分數減少了6.8%,為各時間點體積分數下降最大,而PLGA棒在體內比鎂棒更早、更快發生降解。Micro-CT圖像中通過對鎂棒設置黃色高亮,可明顯動態觀察到腐蝕程度加重和降解的進行性進展。其數值更能定量、精準地反映鎂棒的體積分數變化、鎂合金含量和密度變化、鎂棒表面積與體積比以及平均骨小梁厚度所表示的鎂棒橫截面直徑變化,根據這些數據結果得出結論,即在鎂棒降解過程中其含量降低,但密度無明顯變化。鎂棒橫截面直徑理應逐漸變小,而且理論上如果鎂棒與其周圍新生骨連接緊密,新生骨骨環的最大內徑也應逐漸變小,甚至變小的速度可超過鎂棒。但實驗結果提示新生骨內徑并未出現預想的減少趨勢,推斷鎂合金材料由于缺乏一定的抓持力,導致其并不能很好地與周圍組織相連接,即鎂合金材料還不能生成足夠的新生骨橋,在空隙中連接鎂棒與周圍組織的能力仍欠佳。

Micro-CT結果包括圖像和數值數據。圖像顯示出4個時間點鎂棒的形狀變化和其表面的腐蝕點,具體數值數據則反映出鎂棒的降解遵循了“慢-快”的規律,且失重法測得的PLGA材料降解同樣也有相似的“慢-快”規律。直至16周實驗結束,兩種材料仍保持良好的外形完整性。因此Micro-CT是無創的檢測手段,具有很高的圖像分辨率和數據精確性;而以質量丟失為依據的檢測方法卻無法保證其準確性,因為在測量質量時的許多步驟,如從股骨髁中用物理器械取出鎂棒、在清洗機中清洗、超聲波乙醇等化學試劑清洗以及在烘干等過程中,都可導致材料不可避免地少量丟失,這也正是本實驗選擇Micro-CT作為主要檢測手段的重要原因。

鎂金屬及其合金與正常人骨的各項性能指標十分接近,能很好地避免應力遮擋效應,具有良好的生物相容性、促進新骨生成、無生物毒性和炎性反應、體內可降解、無需二次手術取出等優勢,在骨科應用中越來越受到關注[1]。但目前尚無法控制其在體內的降解速度,因此未得到廣泛應用[1-2]。研究表明,鎂金屬在體內降解速度較快,骨折愈合前即已喪失外形完整性和力學強度,同時釋放大量氫氣,存在不可忽視的安全隱患[2-3]。為此,研究人員研究了多種方法,如提高鎂的純度、添加微量元素、進行表面處理等[4],以期控制其降解速度。鎂合金是以鎂為基礎加入其他元素組成的合金,已成為骨科可吸收金屬植入物中最具有發展和應用潛能的材料之一。此外,聚乳酸-羥基乙酸共聚物[poly(lactic-co-glycolic acid),PLGA]是骨科常用的一種可吸收高分子非金屬植入材料,具有穩定的降解性能和體內植入優勢,目前廣泛應用于臨床[5-6]。

如何評價可降解材料植入體內后的規律和各項性能如降解性等,一直都是研究熱點。傳統評價可吸收材料在體內降解的方法存在許多弊端,精確度差且很難定量分析[7]。過去10年中,Micro-CT被廣泛應用于小動物解剖圖像的呈現及小動物骨科疾病模型的動態觀察,其高時間和空間分辨率是關鍵優勢[8-11],而且來源于Micro-CT自身的數據分析系統可將圖像定量化[9-13]。影像學技術的發展日新月異,但目前以類似Micro-CT這種無創檢測手段的定量方法來評價可吸收植入物的體內降解仍待進一步探索[14-15]。鑒于此,我們選用表面微弧氧化處理的AZ31鎂合金與PLGA作為研究對象,采用失重法比較兩種材料在體內的降解情況,并利用Micro-CT的成像及定量分析評價鎂合金的體內降解,旨在進一步研究鎂合金的降解性能,同時進一步深入發掘Micro-CT的評價優勢,為鎂合金廣泛應用于臨床奠定實驗基礎。

1 材料與方法

1.1 實驗動物及主要材料

3月齡雄性新西蘭大白兔40只,體重2.3~2.7?kg,由北京科宇動物實驗中心提供。

標準圓柱形表面微弧氧化處理的AZ31鎂合金棒[簡稱鎂棒,單個凈重0.500 g,各元素含量(質量分數):3%Al、1%Zn、0.15%Mn,余為Mg[3, 16]]與PLGA棒(單個凈重0.300 g)各40個,長6.0 mm,橫截面直徑2.0?mm;由TRAUSON醫療器械(中國)有限公司提供。所有材料術前均經29 kGy 60Co輻照消毒。

1.2 實驗方法

取40只新西蘭大白兔,術前12 h開始禁食。以3%戊巴比妥鈉(1.2 mL/kg)腹腔注射麻醉,剃除雙后肢皮毛,手術于無菌條件下進行。用直徑2.0 mm克氏針鉆入雙側股骨髁,深度6.0 mm,將40個鎂棒與PLGA棒分別植入右側和左側股骨髁鉆孔內,每側植入1個。術后注射青霉素預防感染,實驗動物不予以外固定支持,單籠常規飼養,可自由活動并正常負重。分別于術后4、8、12、16周各處死10只動物,無菌條件下取出雙側股骨髁行Micro-CT掃描檢測,然后取出植入物采用失重法檢測材料降解情況。

1.3 觀測指標

1.3.1 Micro-CT法評價鎂棒體內降解情況

使用Healthcare-RS-9 Micro-CT機(GE公司,美國),80?kV光管電壓和450μA光管電流,曝光時間400?ms。兔骨小梁直徑50~80μm,因此選擇掃描分辨率為20?μm。由于PLGA為非金屬可吸收材料,在Micro-CT中無法顯影,而Micro-CT圖像能很好顯示鎂棒的降解情況,故只觀察鎂棒體內降解情況,見圖 1。

圖1

Micro-CT掃描下鎂棒與PLGA棒的顯影情況?PLGA棒呈灰色低信號,與周圍軟組織灰度值接近(箭頭)?鎂棒呈白色高信號,與正常骨質灰度值接近(箭頭)??圖 2?術后各時間點Micro-CT掃描觀察鎂棒降解情況箭頭示腐蝕點?術后4周興趣區?術后4周黃色高亮?術后8周興趣區?術后8周黃色高亮?術后12周興趣區?術后12周黃色高亮?術后16周興趣區?術后16周黃色高亮

Figure1.

Micro-CT image of the magnesium alloy pin and PLGA pin ?PLGA pin, showing gray low signal, which was similar to the soft tissue (arrow) ?AZ31 pin, showing white high signal, which was similar to the bone tissue (arrow) ??Fig. 2? The degradation of magnesium alloy pins at each time point by Micro-CT images Arrow indicated corrosion pitting ?Region of interest (ROI) at 4?weeks ?Highlighted the ROI at 4 weeks ?ROI at 8 weeks ?Highlighted the ROI at 8 weeks ?ROI at 12 weeks ?Highlighted the ROI at 12 weeks ?ROI at 16 weeks ?Highlighted the ROI at 16 weeks

圖1

Micro-CT掃描下鎂棒與PLGA棒的顯影情況?PLGA棒呈灰色低信號,與周圍軟組織灰度值接近(箭頭)?鎂棒呈白色高信號,與正常骨質灰度值接近(箭頭)??圖 2?術后各時間點Micro-CT掃描觀察鎂棒降解情況箭頭示腐蝕點?術后4周興趣區?術后4周黃色高亮?術后8周興趣區?術后8周黃色高亮?術后12周興趣區?術后12周黃色高亮?術后16周興趣區?術后16周黃色高亮

Figure1.

Micro-CT image of the magnesium alloy pin and PLGA pin ?PLGA pin, showing gray low signal, which was similar to the soft tissue (arrow) ?AZ31 pin, showing white high signal, which was similar to the bone tissue (arrow) ??Fig. 2? The degradation of magnesium alloy pins at each time point by Micro-CT images Arrow indicated corrosion pitting ?Region of interest (ROI) at 4?weeks ?Highlighted the ROI at 4 weeks ?ROI at 8 weeks ?Highlighted the ROI at 8 weeks ?ROI at 12 weeks ?Highlighted the ROI at 12 weeks ?ROI at 16 weeks ?Highlighted the ROI at 16 weeks

機器熱機后,將取出的新鮮右側兔股骨髁送入掃描儀中,新建掃描任務與對象,選擇20μm-14 min掃描協議;在Control窗口中啟動Fluoro預覽程序,通過移動樣品床確保定位準確后進行掃描,生成圖像并自動呈現。在Fluoro程序主窗口中,建立立方體興趣區,調節立方體6個面的大小和位置,使其包含股骨髁的各角度表面,保存興趣區后軟件自動生成重建體積邊緣的笛卡爾坐標(即X/Y/Z三維坐標軸),隨后開始進行三維重建。觀察圖像上股骨髁內鎂棒的形狀和周圍信號強度變化,判斷鎂棒降解情況;同時,新建一個標準圓柱形興趣區,設置高度6.0?mm,橫截面直徑2.0 mm,移動位置使其與鎂棒完全重疊;然后,設置灰度閾值為850,將興趣區設置黃色高亮;隨后,采用Micro-CT內部處理分析軟件MicroView的Advanced Bone Analysis(ABA)項目分析此興趣區(即鎂棒)各時間點的掃描數據,點擊勾選“Bone Parameters”欄下屬的“BMD”、“SMI”、“Anisotropy”、“Stereology”、“CorticalAnalysis”和“DirectMeasures”項目,導出EXCEL格式數據。數據包括:①骨骼礦物質定量指標:骨體積分數、骨礦物質密度(bone mineral density,BMD)、骨礦物質含量、組織礦物質密度、組織礦物質含量;其中BMD是根據體模和標準CT值計算得到的骨礦物質含量,以單位體積的羥基磷灰石含量表示,Micro-CT掃描圖像每個體素的單位是ADU,經過體模校準為標準CT值(Hu),然后計算BMD。②體視學參數:骨體積組織體積比、骨表面積體積比、骨小梁厚度、骨小梁數量、骨小梁間距。③直接三維測量骨小梁厚度、骨小梁間距。④結構模型指數:松質骨結構的衰敗特征是骨小梁從板狀成分向柱狀成分轉變,因此通過計算骨骼表面曲率來描述骨小梁的“板狀”和“桿狀”程度。⑤骨皮質分析:骨皮質厚度、內徑周長、外徑周長、骨腔橫截面面積和骨皮質截面面積。

本研究檢測指標:①鎂棒體積分數:我們創新性地將鎂棒視為骨組織,與骨體積分數相似,鎂棒體積分數即為降解后的鎂棒體積與植入前的鎂棒體積之比。②鎂礦物密度和鎂CT圖像密度:在圖像中分析骨礦物質密度和組織礦物質密度,分別反映鎂礦物密度和鎂CT圖像密度。③鎂棒表面積與體積比:將鎂棒視為骨組織,分析骨體視學參數中骨表面積體積比。④平均骨小梁厚度:該指標反映鎂棒的橫截面半徑,原理:鎂棒不存在“骨小梁”,此組數據中,計算機自動在鎂棒內部正中心生成一根貫穿縱軸的假想線,將“平均骨小梁厚度”這一指標當作鎂棒的橫截面半徑,故其理論值應為1.0 mm。上述指標均由Micro-CT內高級骨形態分析軟件ABA自動計算得出。

術后各時間點在鎂棒橫截面上選擇新生骨組成的骨環最大內徑,并測量在此橫截面上降解后的鎂棒直徑,反映鎂合金降解情況。

1.3.2 失重法檢測材料降解情況

術前將鎂棒和PLGA棒于電子天平上逐一稱重(精確度0.001 g)。術后各時間點取出植入物,清潔后于超聲波清洗器中用乙醇清洗,烘干機中烘干,再次稱重[17]。比較植入前后重量丟失情況,作為植入物的降解量。由于植入前樣本本身離散性大,可能會出現第一個時間點體內降解量過小導致稱量值誤差較大,為避免此誤差,只稱量并計算術后8、12、16周植入物的降解量。并將各時間點鎂棒質量分數與Micro-CT方法得出的鎂棒體積分數進行比較。

1.3.3 組織學觀察

將各時間點股骨髁標本于4%多聚甲醛中固定2周,10%EDTA脫鈣4周,石蠟浸制包埋,切片,片厚5μm,行HE染色,光鏡下觀察。

1.4 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,各時間點間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;兩組間比較采用t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 Micro-CT法評價鎂合金體內降解情況

2.1.1 Micro-CT掃描觀察

術后4周鎂棒幾乎無降解痕跡,邊緣完整、連續且光滑,隱約有少量腐蝕點;術后8周腐蝕點明顯,尤其是縱軸與橫截面的交界邊緣開始變得模糊,與4周時比較主要表現在原有腐蝕點逐步擴大,并非持續性出現大量新腐蝕點;術后12周,鎂棒表面腐蝕點明顯增多且多為新的腐蝕點;至術后16周時鎂棒表面腐蝕面積更大,邊緣已不連續。見圖 2。

2.1.2 定量指標計算

①鎂棒體積分數:術后4周,鎂棒體積分數保持在平均98.5%以上,降解相當緩慢和輕微;術后8周,鎂棒體積分數降至平均96.5%,但仍較緩慢,與術后4周比較差異無統計學意義(P > 0.05);術后12周鎂棒體積分數明顯降低,16周時降低更為明顯,與其余各時間點比較差異均有統計學意義(P < 0.05)。見圖 3 a。

圖3

Micro-CT定量指標?鎂棒體積分數?鎂礦物密度和鎂CT圖像密度?鎂棒表面積與體積比?平均骨小梁厚度??圖 4?術后12周鎂棒橫截面Micro-CT圖像?新生骨骨環最大內徑(橙色實線,2.34 mm)?鎂棒橫截面直徑(黑色實線,1.94 mm)??圖 5?術后各時間點新生骨骨環最大內徑及同截面鎂棒直徑變化??圖 6?鎂棒質量分數與體積分數的變化比較??圖 7?術后各時間點鎂棒和PLGA棒HE染色觀察(×40)?鎂棒術后4周?鎂棒術后16周?PLGA棒術后4周?PLGA棒術后16周

Figure3.

The data by micro-CT measurements ?Magnesium pin volume fraction ?Alloy cylinder mineral density and the CT image density ?The surface-to-volume ratio of the magnesium pin ?The mean trabecular thickness ??Fig. 4? Micro-CT images in the cross-section of the magnesium alloy pin at 12?weeks ?Maximum inner diameter of the new bone loop (orange line, 2.34 mm) ?Diameter of the pin (black line, 1.94?mm) at the same position ??Fig. 5? Maximum inner diameter of the new bone loop and diameter of the pin at the same position at each time point ??Fig. 6? Weight fraction and volume fraction of the magnesium alloy pins ??Fig. 7? HE staining of the tissue around the magnesium alloy and PLGA pins (×40) ?Magnesium alloy pin at 4 weeks ?Magnesium alloy pin at 16 weeks ?PLGA pin at 4 weeks ?PLGA pin at 16?weeks

圖3

Micro-CT定量指標?鎂棒體積分數?鎂礦物密度和鎂CT圖像密度?鎂棒表面積與體積比?平均骨小梁厚度??圖 4?術后12周鎂棒橫截面Micro-CT圖像?新生骨骨環最大內徑(橙色實線,2.34 mm)?鎂棒橫截面直徑(黑色實線,1.94 mm)??圖 5?術后各時間點新生骨骨環最大內徑及同截面鎂棒直徑變化??圖 6?鎂棒質量分數與體積分數的變化比較??圖 7?術后各時間點鎂棒和PLGA棒HE染色觀察(×40)?鎂棒術后4周?鎂棒術后16周?PLGA棒術后4周?PLGA棒術后16周

Figure3.

The data by micro-CT measurements ?Magnesium pin volume fraction ?Alloy cylinder mineral density and the CT image density ?The surface-to-volume ratio of the magnesium pin ?The mean trabecular thickness ??Fig. 4? Micro-CT images in the cross-section of the magnesium alloy pin at 12?weeks ?Maximum inner diameter of the new bone loop (orange line, 2.34 mm) ?Diameter of the pin (black line, 1.94?mm) at the same position ??Fig. 5? Maximum inner diameter of the new bone loop and diameter of the pin at the same position at each time point ??Fig. 6? Weight fraction and volume fraction of the magnesium alloy pins ??Fig. 7? HE staining of the tissue around the magnesium alloy and PLGA pins (×40) ?Magnesium alloy pin at 4 weeks ?Magnesium alloy pin at 16 weeks ?PLGA pin at 4 weeks ?PLGA pin at 16?weeks

②鎂礦物密度和鎂CT圖像密度:術后隨時間延長鎂礦物密度持續降低,于術后12~16周降低速度最快,各時間點間比較差異均有統計學意義(P < 0.05);而鎂CT圖像密度隨術后時間延長變化小,各時間點間比較差異均無統計學意義(P > 0.05)。見圖 3 b。

③鎂棒表面積與體積比:術后隨時間延長鎂棒體積逐步減少,鎂棒表面變得粗糙、模糊,表面積變大,因此鎂棒表面積與體積比持續增加。術后12、16周鎂棒表面積與體積比明顯高于4、8周,且16周高于12周,差異有統計學意義(P < 0.05)。見圖 3 c。

④平均骨小梁厚度:術后隨時間延長鎂棒表面生成的腐蝕點越來越多,導致橫截面半徑減小,即平均骨小梁厚度逐漸降低,術后各時間點間比較差異均有統計學意義(P < 0.05)。但術后12~16周平均骨小梁厚度降低速度明顯減慢,可能是由于鎂刺激骨的再生作用導致在鎂棒表面腐蝕點處出現少量新生骨,抑制了鎂棒橫截面半徑繼續變小。見圖 3 d。

2.1.3 鎂棒降解和周圍新骨長入

術后隨時間延長鎂棒橫截面直徑逐漸減小,各時間點間比較差異均無統計學意義(P > 0.05)。而新生骨骨環最大內徑的變化無規律,術后4周較術前增加,8周時較4周略減小,12周時顯著增加達峰值,16周時再次降低達4周水平;12周時新生骨骨環的最大內徑顯著大于其余各時間點,差異有統計學意義(P < 0.05),其余各時間點間比較差異均無統計學意義(P > 0.05)。因此,盡管部分骨組織已出現了連接,但鎂棒和周圍骨組織之間由新生骨形成的骨橋仍欠充分。見圖 4、5。

2.2 失重法檢測材料降解情況

術后隨時間延長,兩種材料降解量均逐漸增加,各時間點間比較差異均有統計學意義(P < 0.05)。術后8、12周,鎂棒降解量均顯著低于PLGA棒,差異有統計學意義(P < 0.05);術后16周時鎂棒降解量反而高于PLGA棒,但差異無統計學意義(t=1.157,P=0.262)。見表 1。

將各時間點鎂棒質量分數與Micro-CT方法得出的體積分數進行比較,結果顯示兩個指標的變化趨勢相近,但各時間點鎂棒質量分數均低于體積分數,且在第8、12、16周差異有統計學意義(P < 0.05)。見圖 6。

2.3 組織學觀察

HE染色示,術后4周鎂棒植入物周圍可見輕度炎性反應;隨時間延長炎性反應逐漸減輕,至16周時已未見炎性反應。而PLGA棒植入物在體內降解過程中均無明顯炎性反應。見圖 7。

3 討論

在骨科相關疾病的修復和替代材料中,可吸收材料植入物仍占據重要地位[18]。鎂及其合金與其他材料如鈦合金、不銹鋼等相比具有獨特優勢,近年來被積極開發和研究[19-20]。然而,其在人體中應用時存在安全性、電化學活性以及在體內與組織液反應等問題,使得我們重視研究如何控制其在體內的降解速度[21-23]。研究合適的方法提高鎂合金的抗腐蝕性能尤為重要。目前,一些延緩鎂合金過快腐蝕的方法已被提出并得到了驗證,其中應用較廣泛的是對鎂合金進行表面處理[4, 24],但對處理方法的無毒性和生物相容性等提出了更高要求。

本研究中,我們選用表面微弧氧化處理的AZ31鎂合金及已在臨床中廣泛使用的PLGA材料在動物體內進行實驗,用失重法比較兩種材料的降解性能,同時利用Micro-CT對鎂合金各時間點進行掃描圖像和數值定量分析,在時間軸上縱向比較鎂合金的降解,并將此結果再次與失重法評價鎂合金降解的結果進行比較。結果顯示,鎂棒經微弧氧化處理能保護表面不被明顯腐蝕達8周之久,失去表面保護后腐蝕明顯加快,12~16周鎂棒體積分數減少了6.8%,為各時間點體積分數下降最大,而PLGA棒在體內比鎂棒更早、更快發生降解。Micro-CT圖像中通過對鎂棒設置黃色高亮,可明顯動態觀察到腐蝕程度加重和降解的進行性進展。其數值更能定量、精準地反映鎂棒的體積分數變化、鎂合金含量和密度變化、鎂棒表面積與體積比以及平均骨小梁厚度所表示的鎂棒橫截面直徑變化,根據這些數據結果得出結論,即在鎂棒降解過程中其含量降低,但密度無明顯變化。鎂棒橫截面直徑理應逐漸變小,而且理論上如果鎂棒與其周圍新生骨連接緊密,新生骨骨環的最大內徑也應逐漸變小,甚至變小的速度可超過鎂棒。但實驗結果提示新生骨內徑并未出現預想的減少趨勢,推斷鎂合金材料由于缺乏一定的抓持力,導致其并不能很好地與周圍組織相連接,即鎂合金材料還不能生成足夠的新生骨橋,在空隙中連接鎂棒與周圍組織的能力仍欠佳。

Micro-CT結果包括圖像和數值數據。圖像顯示出4個時間點鎂棒的形狀變化和其表面的腐蝕點,具體數值數據則反映出鎂棒的降解遵循了“慢-快”的規律,且失重法測得的PLGA材料降解同樣也有相似的“慢-快”規律。直至16周實驗結束,兩種材料仍保持良好的外形完整性。因此Micro-CT是無創的檢測手段,具有很高的圖像分辨率和數據精確性;而以質量丟失為依據的檢測方法卻無法保證其準確性,因為在測量質量時的許多步驟,如從股骨髁中用物理器械取出鎂棒、在清洗機中清洗、超聲波乙醇等化學試劑清洗以及在烘干等過程中,都可導致材料不可避免地少量丟失,這也正是本實驗選擇Micro-CT作為主要檢測手段的重要原因。