引用本文: 崔鵬, 姜文學, 范猛, 萬彥林. 人工髖關節表面置換術后血清金屬離子濃度測定及影響因素分析. 中國修復重建外科雜志, 2017, 31(4): 404-409. doi: 10.7507/1002-1892.201608018 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來,人工髖關節表面置換術(resurfacing arthroplasty of the hip,RSAH)發展迅速,并獲得了較滿意近期療效[1]。但有報道稱假體界面間磨損產生的顆粒會釋放金屬離子,導致人體內金屬離子濃度升高,可能造成血管炎、形成炎性假瘤以及軟組織、骨破壞等[2]。本研究以關節功能良好的 RSAH 患者為研究對象,應用電感耦合等離子體質譜儀測定術后不同時間點血清鈷、鉻以及鉬離子濃度,并進行相關分析。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

選擇 2005 年 6 月—2014 年 11 月于天津第一中心醫院行 RSAH 且術后歷次隨訪明確關節功能良好(Harris 評分>85 分)患者作為研究對象。研究共納入 47 例(55 髖),其中男 25 例,女 22 例;年齡 18~64 歲,平均 49.7 歲。單髖 39 例,其中左髖 21 例、右髖 18 例;雙髖 8 例。病因:髖臼發育不良(developmental dysplasia of the hip,DDH)18 例(22 髖),股骨頭缺血性壞死 14 例(15 髖),強直性脊柱炎 5 例(7 髖),類風濕性關節炎 4 例(5 髖),骨關節炎 3 例(3 髖),色素絨毛結節性滑膜炎 2 例(2 髖),髖關節內陷癥 1 例(1 髖)。術前患者肝、腎功能均正常。

手術由同一術者完成,均采用髖關節后外側入路。假體類型:Conserve Plus 假體(Wright 公司,美國)25 髖,ASR-TM 假體(Depuy 公司,美國)3 髖,BHR(Birmingham hip resurfacing)假體(施樂輝公司,英國)27 髖。術后隨訪時間 6 個月~5 年,平均 3.2 年;其中隨訪 6 個月 4 例(4 髖),9 個月 13 例(15 髖),1 年 16 例(20 髖),2 年 4 例(4 髖),3 年 4 例(5 髖),4 年 3 例(4 髖),5 年 3 例(3 髖)。

選擇 6 名正常自愿者,以其血清金屬離子濃度作為正常參照值。其中男 3 例,女 3 例;年齡 23~60 歲,平均 47.4 歲。無手術史、其他疾病史,肝、腎功能正常。

1.2 觀測指標

1.2.1 血清金屬離子濃度檢測 末次隨訪時,患者空腹狀態下,于肘靜脈抽血至真空血清分離膠管,離心后吸取上層血清注入試管密封,–20℃ 冷凍保存。每份樣本取 0.5 mL,加入 0.5 mL 硝酸,靜置反應 24 h,加入 4.0 mL 去離子蒸餾水混勻定容。離心后取上清液,采用電感耦合等離子體質譜儀(Thermo Electron 公司,美國)檢測鈷、鉻以及鉬離子濃度。每份樣品連續檢測 3 次,以減少誤差。正常自愿者同法進行測量。

1.2.2 影像學檢測 采血當日攝 X 線片及 CT,測量股骨頭直徑、髖臼假體前傾角(髖臼假體前后極點連線與股骨頭中點連線垂線間夾角)、外展角(髖臼上下緣連線與股骨頭中點連線垂線間夾角),股骨假體頸干角(股骨頸軸線與股骨干軸線間夾角)、柄干角(股骨側假體軸線與股骨干軸線間夾角)。

1.2.3 體質量指數(body mass index,BMI)及 Harris 評分 采血當日測量患者身高、體質量,計算 BMI。采用 Harris 評分評價患者關節功能。

1.3 統計學方法

采用 SPSS18.0 統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,不同時間點間金屬離子濃度比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用 LSD 檢驗。將患者根據不同條件分組比較,其中根據外展角分為 40~45° 組以及<40° 及>45° 組,根據前傾角分為 15~20° 組以及<15° 及>20° 組,根據股骨頭假體直徑分為≥48 mm 組及<48 mm 組;兩組間金屬離子濃度比較采用獨立樣本t 檢驗。采用 Spearman 秩相關分析金屬離子濃度與患者年齡、BMI、手術前后 Harris 評分及股骨假體頸干角、柄干角的相關性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 血清金屬離子濃度檢測

正常參照值:血清鈷離子濃度為 0.63~0.79 ng/mL,平均 0.71 ng/mL;鉻離子濃度為 0.62~0.86 ng/mL,平均 0.73 ng/mL;鉬離子濃度為 0.74~0.91 ng/mL,平均 0.84 ng/mL。

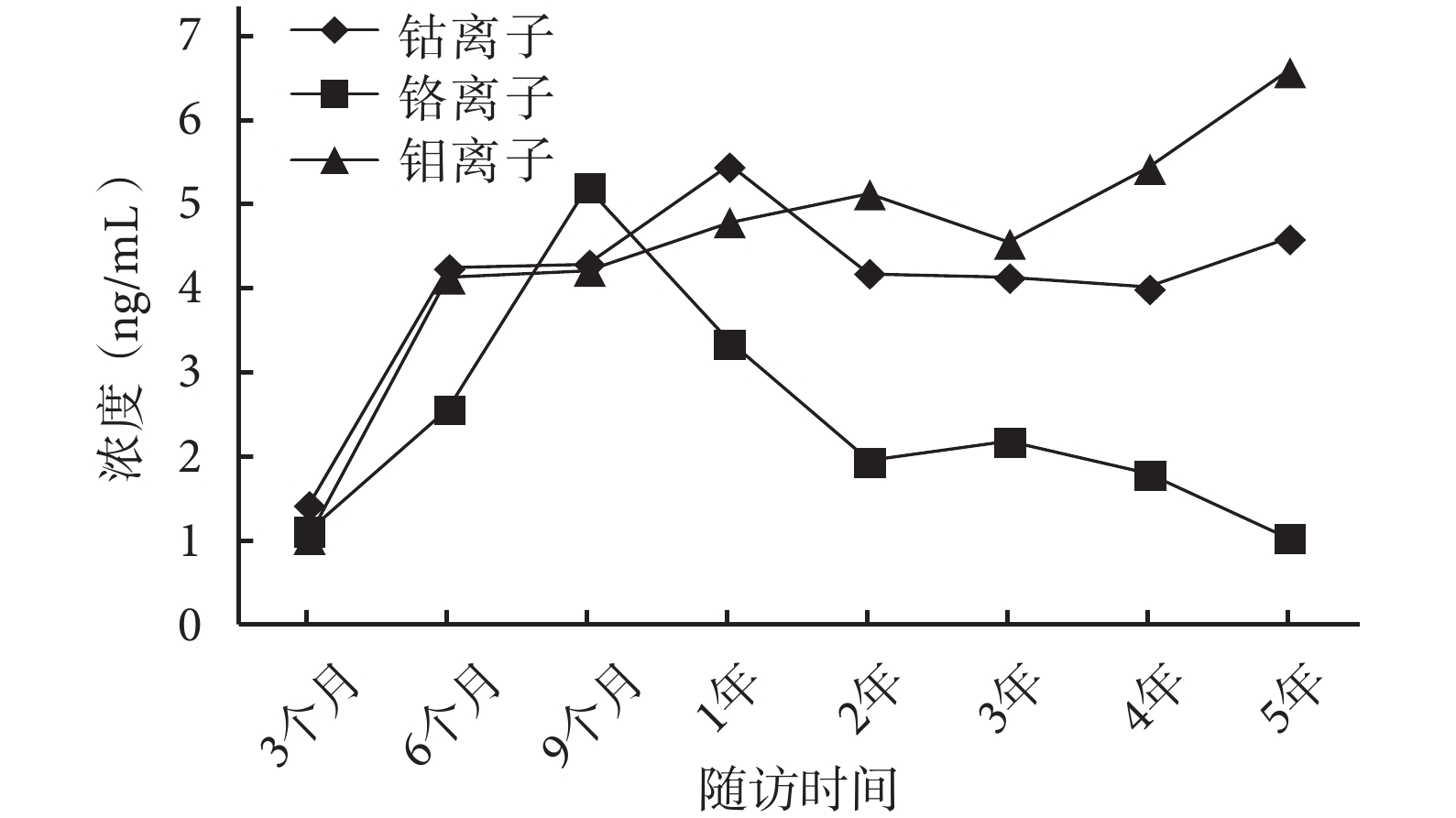

與正常參照值比較,置換術后各時間點患者血清金屬離子濃度均升高。其中,鈷離子濃度于術后 1 年達峰值,之后緩慢下降,術后 4 年再次升高,術后 5 年時濃度接近術后 2 年水平。術后 1 年鈷離子濃度與正常參照值比較,差異有統計學意義(P<0.05);術后其他時間點與正常參照值比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

鉻離子濃度術后逐漸上升,于 9 個月時達峰值,之后逐漸下降,至術后 5 年時接近正常水平。術后 9 個月鉻離子濃度與正常參照值比較,差異有統計學意義(P<0.05);術后其他時間點與正常參照值比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

鉬離子濃度總體呈逐漸上升趨勢,術后 5 年時與正常參考值比較,差異有統計學意義(P<0.05);術后其他時間點與正常參照值比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖 1。

圖1

置換術后各時間點血清金屬離子濃度變化趨勢

Figure1.

Change trends of serum metal ion concentration at each time point after operation

圖1

置換術后各時間點血清金屬離子濃度變化趨勢

Figure1.

Change trends of serum metal ion concentration at each time point after operation

2.2 金屬離子濃度與髖臼假體位置關系分析

綜合金屬離子濃度測量結果分析,選擇金屬離子濃度達峰值時患者資料,分析金屬離子濃度與假體位置關系。其中,鈷離子濃度峰值出現于術后 1 年,共 16 例(20 髖);鉻離子濃度峰值出現于術后 9 個月,共 13 例(15 髖);鉬離子濃度呈持續上升趨勢,于術后 5 年時最高。鈷、鉻離子出現峰值時間接近,且兩種離子總和占假體金屬離子的 80% 以上,提示術后 9 個月~1 年為假體磨損高于代謝的時期,故納入兩個時間點隨訪的 29 例(35 髖)患者資料進行分析。

2.2.1 髖臼假體外展角與金屬離子濃度關系 DDH 患者關節發育結構異常,術中假體放置需特殊處理,予以單獨統計;術后 9 個月及 1 年患者中 DDH 患者 12 例(14 髖)、非 DDH 患者 17 例(21 髖)。DDH 患者髖臼假體外展角為 39.50~50.10°,平均 45.74°。其中外展角 40~45° 7 例(9 髖)、<40° 及>45° 5 例(5 髖)。與<40° 及>45° 組相比,40~45° 組患者鈷、鉻離子濃度降低,差異均有統計學意義(P<0.05);鉬離子濃度差異無統計學意義(P>0.05)。見表 1。

非 DDH 患者髖臼假體外展角為 37.4~49.8°,平均 43.6°。其中外展角 40~45° 11 例(12 髖)、<40° 及>45° 6 例(9 髖)。與<40° 及>45° 組相比,40~45° 組患者鈷、鉻離子濃度降低,差異均有統計學意義(P<0.05);鉬離子濃度差異無統計學意義(P>0.05)。見表 2。

2.2.2 髖臼假體前傾角與金屬離子濃度關系 29 例(35 髖)患者髖臼假體前傾角為 10.05~21.25°,平均 15.90°。其中前傾角 15~20° 19 例(22 髖)、<15° 及>20° 10 例(13 髖)。與<15° 及>20° 組相比,15~20° 組患者鈷、鉻、鉬離子濃度均明顯降低,比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表 3。

2.3 金屬離子濃度與股骨頭假體關系

29 例(35 髖)患者股骨頭直徑為 40~52 mm,因納入患者數較少,以 48 mm 為分界點分 2 組分析,其中 17 例(20 髖)股骨頭直徑≥48 mm,12 例(15 髖)直徑<48 mm。≥48 mm 組鈷、鉻、鉬離子濃度均低于<48 mm 組,但除鈷離子濃度比較差異有統計學意義(P<0.05)外,鉻、鉬離子濃度組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 4。

2.4 金屬離子濃度相關性分析

相關性分析示,各金屬離子濃度與患者年齡、性別、BMI、術前 Harris 評分以及股骨假體頸干角、柄干角無相關(P>0.05);鈷離子濃度與術后 Harris 評分成負相關(r=–0.486,P=0.041),鉻、鉬離子與術后 Harris 評分無相關(P>0.05)。見表 5。

3 討論

3.1 RSAH 術后血清金屬離子水平及變化特點

目前,由于測定方法不同以及受試人群差異,國內外關于 RSAH 術后患者體內金屬離子濃度水平缺少統一標準及可比性。但相關研究結果均顯示,術后血清金屬離子濃度均呈先上升后下降或趨于平穩現象[3],本課題組既往研究也發現金屬離子濃度存在類似變化[4]。本次研究我們限定了入組標準,結果顯示各金屬離子濃度達峰值時間存在差異,但總體趨勢基本一致。分析出現這種現象的原因是假體關節面術后早期會經過一個磨合磨損階段,期間金屬離子濃度增加,當達到穩定磨損階段后磨損會大大降低,金屬顆粒相應減少,從而減少了離子釋放面積,與腎臟代謝速度持平,最終趨于穩定。通過血清金屬離子濃度測定,并與測定時患者癥狀體征、功能狀態結合分析,可以反映不同時間的假體磨損程度,有助于判斷磨合期進程與手術治療效果[5]。但不同于鈷、鉻離子濃度,鉬離子濃度未出現相似的先增加后下降的變化,這可能與代謝途徑不同有關,不同離子在器官中的富集程度與代謝速度也不一致。另外,假體中鉬含量少,顯著低于鈷-鉻合金(達 60% 左右),鉬離子是否會在術后遠期才能達到釋放與代謝平衡,從而出現類似變化趨勢,有待進一步隨訪觀察。

金屬離子濃度水平反映了假體耗損程度,金屬離子主要有兩種來源:其一為體液的直接電解腐蝕,其二為運動時假體界面間摩擦產生的金屬碎屑。前者反映了靜態時假體材質流失,后者與患者活動量及假體安放位置有較大關系。有學者在體外將假體置于模擬體液后進行測定,發現靜態下假體電解腐蝕量甚微。因此,我們認為金屬離子產生主要來自活動時假體界面磨損。患者活動量是否影響體內金屬離子濃度存在不同觀點,早期有研究在按照實驗現場所制定的時長與距離進行行走、跑跳及原地肢體運動后即時檢測,結果發現體內金屬離子濃度有一過性較大幅度升高,而在相對長期的非監測下日常生活中的變化規律并不明確[6]。本研究對金屬離子濃度與相關指標進行分析,結果顯示鈷離子濃度與術后 Harris 評分成負相關,因假體中鈷含量超過總體質量 50%,提示術后患者活動功能越好,假體磨損程度可能越輕。但是 Harris 評分是一個綜合性評價,可以量化為數據的條目相對較少,因此我們設定了>85 分的限制,這類人群術后功能感覺滿意度較高且相似,避免患者在功能上的主觀感受不一致對觀測結果造成太大影響。

3.2 假體因素對金屬離子濃度的影響

假體安放位置會影響假體界面間的磨損程度,與金屬離子釋放有密切關系,尤其是髖臼假體外展角和前傾角對關節承重和摩擦影響較大,金屬離子濃度水平可能反映了假體是否安放合適[7-8]。1978 年,Lewinnek 報道髖臼假體安置的安全范圍為外展角 30~50°,前傾角 5~25°,此范圍內放置后關節脫位率最低。Hart 等[9]應用三維 CT 測量發現,髖臼假體外展角>55°,前傾角<15° 或>20° 時,會加重關節假體磨損,術后鈷、鉻離子濃度明顯上升。Langton 等[10]通過對 723 例 RSAH 患者觀測發現,髖臼外展角處于 45~50° 時金屬離子濃度水平最低。

本研究結果顯示,髖臼前傾角處于 15~20° 時,患者血清金屬離子濃度較低;分析原因為該范圍內放置的髖臼假體對股骨頭覆蓋較好,符合正常髖關節解剖結構,髖臼與股骨頭表面接觸較多,因此應力分布均勻、關節穩定、磨損率低。關于髖臼外展角,一般選擇 40~45° 范圍,以達到運動一段時間后假體間良好的包容性和較大活動度時的覆蓋率,本研究中非 DDH 患者 40~45° 組患者金屬離子濃度均低于<40° 及>45° 組者。DDH 患者髖臼及股骨側術前可能存在較大畸形及股骨頭脫位,如假體臼杯外展角<40°,雖然可以增加股骨頭假體和髖臼假體接觸面積,但假體邊緣外露過多,髖臼覆蓋率降低,可能影響髖臼穩定性;如外展角>45° 時則會減少股骨頭假體和臼杯假體接觸面積即頭臼包容率,負重關鍵區域的面積大大減少,這使得髖臼假體外上緣應力比較集中,造成局部接觸界面間摩擦力增大,磨損率升高,金屬離子釋放也相應增高。

關于假體直徑,Langton 等[11]通過分析 76 例 RSAH 患者資料,發現金屬離子濃度與股骨頭假體直徑成負相關,假體直徑<51 mm 時鈷、鉻離子濃度明顯高于假體直徑>53 mm。本研究擬以股骨頭假體直徑 2 mm 為組距分組,但各組樣本量過少,組間比較未生成有效統計數據,因此選擇按照假體直徑分界。結果顯示≥48 mm 組鈷、鉻、鉬離子濃度低于<48 mm 組,其原因可能是大直徑假體在設計上更能保持股骨頭界面與髖臼界面之間間隙的均勻,形成更完整的潤滑層,并且受活動時體位改變造成的承重位置變化影響小,可以維持充足的流體膜厚,這是降低假體間磨損率的重要因素。小直徑假體類似一個承重點,而不是承重面,局部磨損更嚴重。但國外對照研究提出,金屬假體直徑選擇導致金屬離子的升高并不意味著手術的失敗[12]。因此,置換術中是否必須選擇大直徑假體需要更多的觀測數據支持驗證該結果,目前仍要結合患者生理結構的匹配程度進行選擇。

3.3 測定方法對離子濃度的影響

早期金屬離子研究大多采用原子吸收光譜法,但人體中鈷、鉻、鉬含量極低,檢出率較低。之后出現石墨爐原子吸收法,檢出率進一步提高。但二者只能進行單樣本單元素分析,線性動態范圍較窄,前處理繁瑣,效率低、誤差大。另外,這兩種方法是根據被測元素的基態原子對特征譜線吸收程度來進行分析,血液中其他元素的干擾會大大降低檢驗準確性。電感耦合等離子體質譜儀已用于環境科學及藥物分析研究,具有較高靈敏度與精確性、誤差小、檢出限高的優點[13-14],彌補了前述二者不足。國外關于金屬-金屬假體置換術后體內離子濃度的研究中,電感耦合等離子體質譜儀已成為主要檢測手段[15]。

本研究選擇血清為分析物,主要基于以下考慮:電感耦合等離子體質譜儀對樣品清潔度及純度要求較高,高速離心基本可以完全去除固體雜質。國外同類研究中有選擇同體全血、紅細胞作為分析物,但測得的金屬離子濃度略低于血清中濃度[3,11]。我們認為,這可能與血清制備過程中樣品濃縮有關,鈷、鉻、鉬離子主要通過與血漿中的蛋白結合轉運,極少進入細胞[16],因此金屬離子的溶劑成分與體積變化可能造成了離子濃度差異,但總質量在血清中與全血中是基本一致的。也有研究采用 24 h 尿中金屬離子濃度與血清比較,來反映假體磨損程度。我們認為,鈷、鉻離子等主要通過腎臟代謝,腎功能對尿液中離子濃度影響較大,不能反映循環系統中離子濃度高低。金屬離子主要通過體內富集對人體產生影響[17],因此尿液測定結果臨床意義小于血清。關節液中金屬離子濃度可以較直觀反映假體磨損程度,但僅是局部檢驗結果,且抽取關節液為有創操作,不能避免進針過程中有血液混入,影響了結果準確性。

本研究通過應用電感耦合等離子體質譜儀測定血清中金屬離子濃度,發現準確植入假體可降低金屬離子的釋放,且患者術后功能越好,金屬離子濃度越低。但本研究也存在樣本量較少以及患者隨訪時間跨度較大等不足,影響了檢測結果的準確性,因此有待進一步大樣本量隨訪分析明確 RSAH 術后金屬離子釋放影響因素,以指導臨床操作規范的制定。

近年來,人工髖關節表面置換術(resurfacing arthroplasty of the hip,RSAH)發展迅速,并獲得了較滿意近期療效[1]。但有報道稱假體界面間磨損產生的顆粒會釋放金屬離子,導致人體內金屬離子濃度升高,可能造成血管炎、形成炎性假瘤以及軟組織、骨破壞等[2]。本研究以關節功能良好的 RSAH 患者為研究對象,應用電感耦合等離子體質譜儀測定術后不同時間點血清鈷、鉻以及鉬離子濃度,并進行相關分析。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

選擇 2005 年 6 月—2014 年 11 月于天津第一中心醫院行 RSAH 且術后歷次隨訪明確關節功能良好(Harris 評分>85 分)患者作為研究對象。研究共納入 47 例(55 髖),其中男 25 例,女 22 例;年齡 18~64 歲,平均 49.7 歲。單髖 39 例,其中左髖 21 例、右髖 18 例;雙髖 8 例。病因:髖臼發育不良(developmental dysplasia of the hip,DDH)18 例(22 髖),股骨頭缺血性壞死 14 例(15 髖),強直性脊柱炎 5 例(7 髖),類風濕性關節炎 4 例(5 髖),骨關節炎 3 例(3 髖),色素絨毛結節性滑膜炎 2 例(2 髖),髖關節內陷癥 1 例(1 髖)。術前患者肝、腎功能均正常。

手術由同一術者完成,均采用髖關節后外側入路。假體類型:Conserve Plus 假體(Wright 公司,美國)25 髖,ASR-TM 假體(Depuy 公司,美國)3 髖,BHR(Birmingham hip resurfacing)假體(施樂輝公司,英國)27 髖。術后隨訪時間 6 個月~5 年,平均 3.2 年;其中隨訪 6 個月 4 例(4 髖),9 個月 13 例(15 髖),1 年 16 例(20 髖),2 年 4 例(4 髖),3 年 4 例(5 髖),4 年 3 例(4 髖),5 年 3 例(3 髖)。

選擇 6 名正常自愿者,以其血清金屬離子濃度作為正常參照值。其中男 3 例,女 3 例;年齡 23~60 歲,平均 47.4 歲。無手術史、其他疾病史,肝、腎功能正常。

1.2 觀測指標

1.2.1 血清金屬離子濃度檢測 末次隨訪時,患者空腹狀態下,于肘靜脈抽血至真空血清分離膠管,離心后吸取上層血清注入試管密封,–20℃ 冷凍保存。每份樣本取 0.5 mL,加入 0.5 mL 硝酸,靜置反應 24 h,加入 4.0 mL 去離子蒸餾水混勻定容。離心后取上清液,采用電感耦合等離子體質譜儀(Thermo Electron 公司,美國)檢測鈷、鉻以及鉬離子濃度。每份樣品連續檢測 3 次,以減少誤差。正常自愿者同法進行測量。

1.2.2 影像學檢測 采血當日攝 X 線片及 CT,測量股骨頭直徑、髖臼假體前傾角(髖臼假體前后極點連線與股骨頭中點連線垂線間夾角)、外展角(髖臼上下緣連線與股骨頭中點連線垂線間夾角),股骨假體頸干角(股骨頸軸線與股骨干軸線間夾角)、柄干角(股骨側假體軸線與股骨干軸線間夾角)。

1.2.3 體質量指數(body mass index,BMI)及 Harris 評分 采血當日測量患者身高、體質量,計算 BMI。采用 Harris 評分評價患者關節功能。

1.3 統計學方法

采用 SPSS18.0 統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,不同時間點間金屬離子濃度比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用 LSD 檢驗。將患者根據不同條件分組比較,其中根據外展角分為 40~45° 組以及<40° 及>45° 組,根據前傾角分為 15~20° 組以及<15° 及>20° 組,根據股骨頭假體直徑分為≥48 mm 組及<48 mm 組;兩組間金屬離子濃度比較采用獨立樣本t 檢驗。采用 Spearman 秩相關分析金屬離子濃度與患者年齡、BMI、手術前后 Harris 評分及股骨假體頸干角、柄干角的相關性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 血清金屬離子濃度檢測

正常參照值:血清鈷離子濃度為 0.63~0.79 ng/mL,平均 0.71 ng/mL;鉻離子濃度為 0.62~0.86 ng/mL,平均 0.73 ng/mL;鉬離子濃度為 0.74~0.91 ng/mL,平均 0.84 ng/mL。

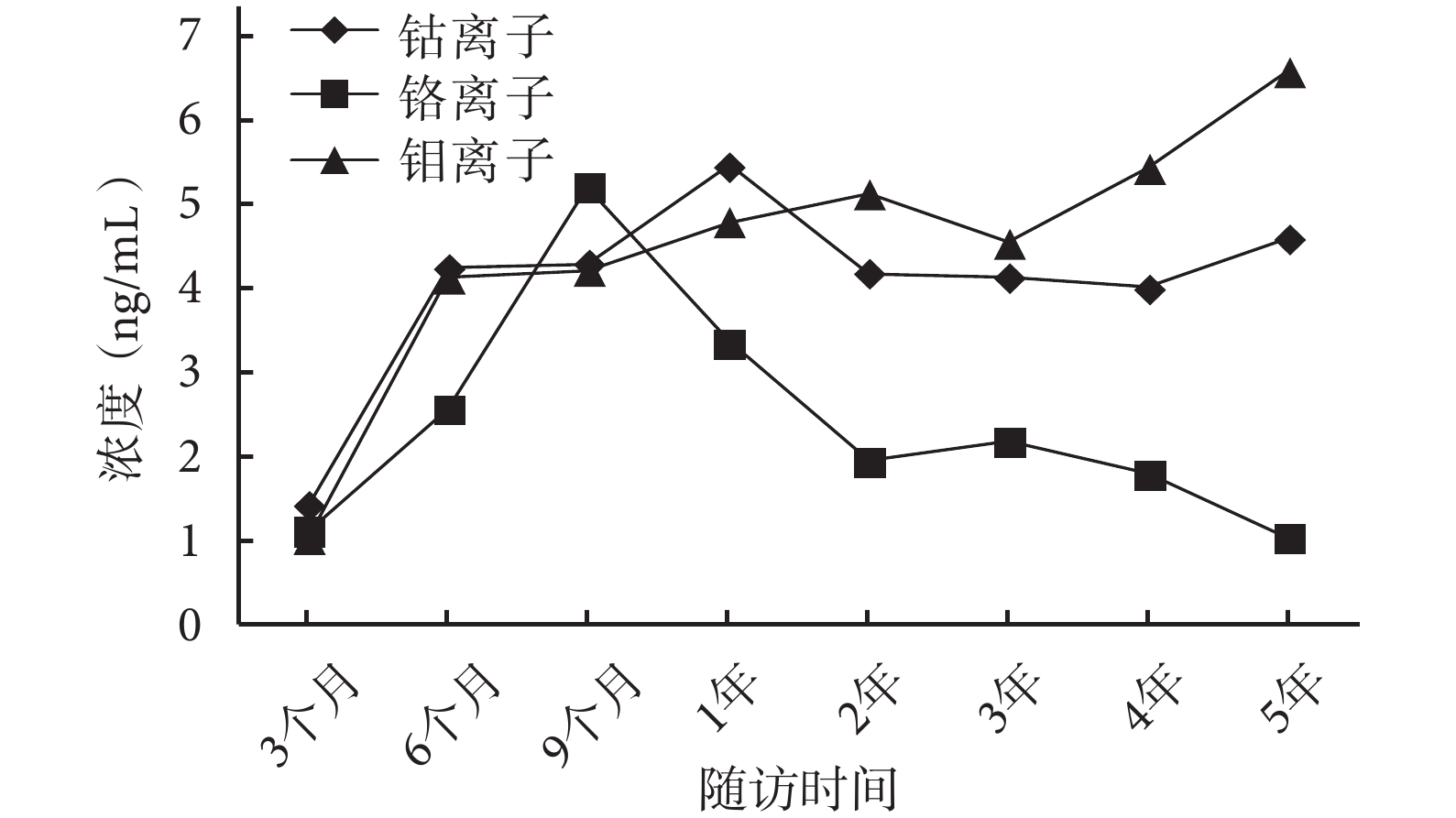

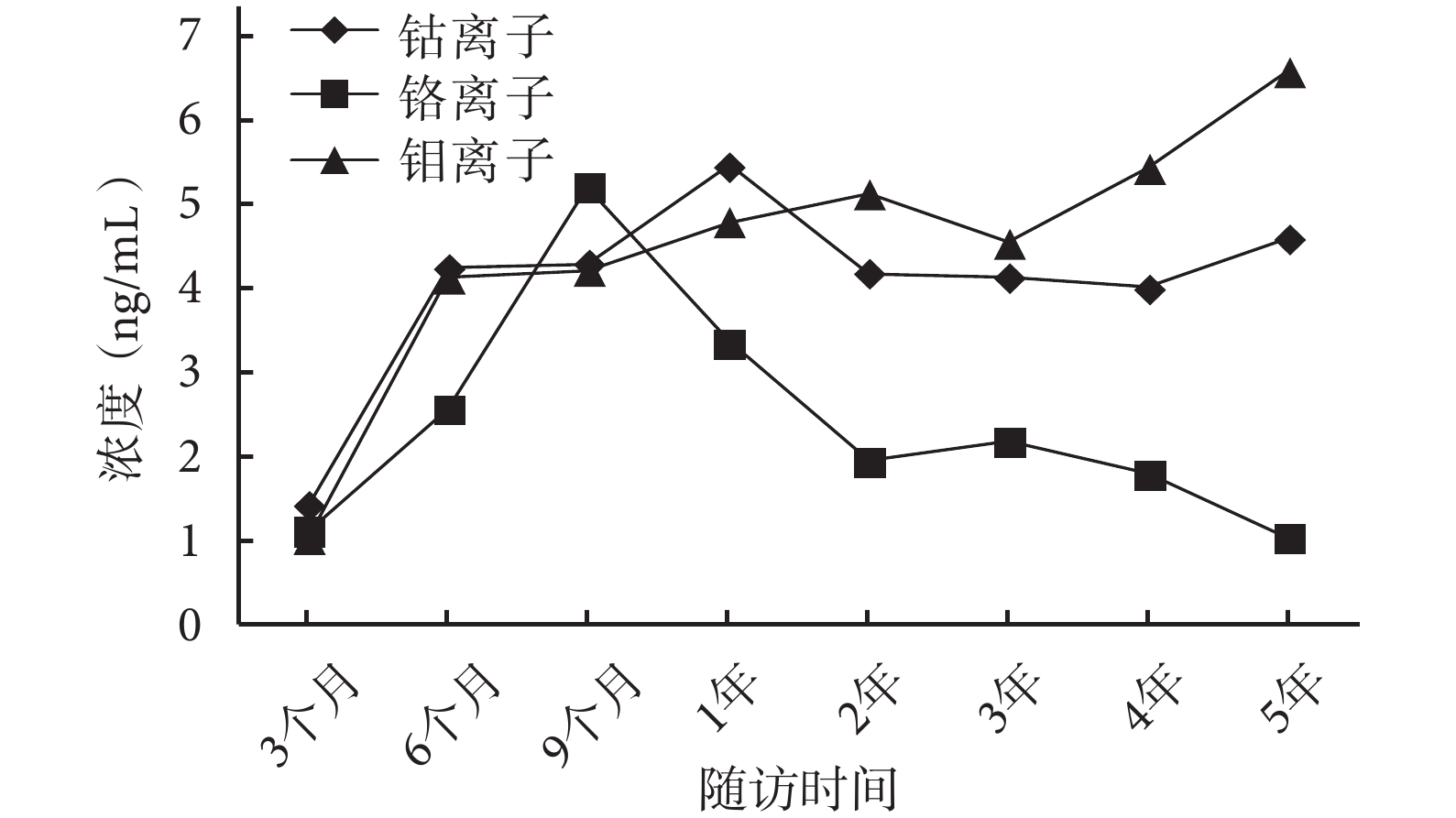

與正常參照值比較,置換術后各時間點患者血清金屬離子濃度均升高。其中,鈷離子濃度于術后 1 年達峰值,之后緩慢下降,術后 4 年再次升高,術后 5 年時濃度接近術后 2 年水平。術后 1 年鈷離子濃度與正常參照值比較,差異有統計學意義(P<0.05);術后其他時間點與正常參照值比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

鉻離子濃度術后逐漸上升,于 9 個月時達峰值,之后逐漸下降,至術后 5 年時接近正常水平。術后 9 個月鉻離子濃度與正常參照值比較,差異有統計學意義(P<0.05);術后其他時間點與正常參照值比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

鉬離子濃度總體呈逐漸上升趨勢,術后 5 年時與正常參考值比較,差異有統計學意義(P<0.05);術后其他時間點與正常參照值比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖 1。

圖1

置換術后各時間點血清金屬離子濃度變化趨勢

Figure1.

Change trends of serum metal ion concentration at each time point after operation

圖1

置換術后各時間點血清金屬離子濃度變化趨勢

Figure1.

Change trends of serum metal ion concentration at each time point after operation

2.2 金屬離子濃度與髖臼假體位置關系分析

綜合金屬離子濃度測量結果分析,選擇金屬離子濃度達峰值時患者資料,分析金屬離子濃度與假體位置關系。其中,鈷離子濃度峰值出現于術后 1 年,共 16 例(20 髖);鉻離子濃度峰值出現于術后 9 個月,共 13 例(15 髖);鉬離子濃度呈持續上升趨勢,于術后 5 年時最高。鈷、鉻離子出現峰值時間接近,且兩種離子總和占假體金屬離子的 80% 以上,提示術后 9 個月~1 年為假體磨損高于代謝的時期,故納入兩個時間點隨訪的 29 例(35 髖)患者資料進行分析。

2.2.1 髖臼假體外展角與金屬離子濃度關系 DDH 患者關節發育結構異常,術中假體放置需特殊處理,予以單獨統計;術后 9 個月及 1 年患者中 DDH 患者 12 例(14 髖)、非 DDH 患者 17 例(21 髖)。DDH 患者髖臼假體外展角為 39.50~50.10°,平均 45.74°。其中外展角 40~45° 7 例(9 髖)、<40° 及>45° 5 例(5 髖)。與<40° 及>45° 組相比,40~45° 組患者鈷、鉻離子濃度降低,差異均有統計學意義(P<0.05);鉬離子濃度差異無統計學意義(P>0.05)。見表 1。

非 DDH 患者髖臼假體外展角為 37.4~49.8°,平均 43.6°。其中外展角 40~45° 11 例(12 髖)、<40° 及>45° 6 例(9 髖)。與<40° 及>45° 組相比,40~45° 組患者鈷、鉻離子濃度降低,差異均有統計學意義(P<0.05);鉬離子濃度差異無統計學意義(P>0.05)。見表 2。

2.2.2 髖臼假體前傾角與金屬離子濃度關系 29 例(35 髖)患者髖臼假體前傾角為 10.05~21.25°,平均 15.90°。其中前傾角 15~20° 19 例(22 髖)、<15° 及>20° 10 例(13 髖)。與<15° 及>20° 組相比,15~20° 組患者鈷、鉻、鉬離子濃度均明顯降低,比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表 3。

2.3 金屬離子濃度與股骨頭假體關系

29 例(35 髖)患者股骨頭直徑為 40~52 mm,因納入患者數較少,以 48 mm 為分界點分 2 組分析,其中 17 例(20 髖)股骨頭直徑≥48 mm,12 例(15 髖)直徑<48 mm。≥48 mm 組鈷、鉻、鉬離子濃度均低于<48 mm 組,但除鈷離子濃度比較差異有統計學意義(P<0.05)外,鉻、鉬離子濃度組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 4。

2.4 金屬離子濃度相關性分析

相關性分析示,各金屬離子濃度與患者年齡、性別、BMI、術前 Harris 評分以及股骨假體頸干角、柄干角無相關(P>0.05);鈷離子濃度與術后 Harris 評分成負相關(r=–0.486,P=0.041),鉻、鉬離子與術后 Harris 評分無相關(P>0.05)。見表 5。

3 討論

3.1 RSAH 術后血清金屬離子水平及變化特點

目前,由于測定方法不同以及受試人群差異,國內外關于 RSAH 術后患者體內金屬離子濃度水平缺少統一標準及可比性。但相關研究結果均顯示,術后血清金屬離子濃度均呈先上升后下降或趨于平穩現象[3],本課題組既往研究也發現金屬離子濃度存在類似變化[4]。本次研究我們限定了入組標準,結果顯示各金屬離子濃度達峰值時間存在差異,但總體趨勢基本一致。分析出現這種現象的原因是假體關節面術后早期會經過一個磨合磨損階段,期間金屬離子濃度增加,當達到穩定磨損階段后磨損會大大降低,金屬顆粒相應減少,從而減少了離子釋放面積,與腎臟代謝速度持平,最終趨于穩定。通過血清金屬離子濃度測定,并與測定時患者癥狀體征、功能狀態結合分析,可以反映不同時間的假體磨損程度,有助于判斷磨合期進程與手術治療效果[5]。但不同于鈷、鉻離子濃度,鉬離子濃度未出現相似的先增加后下降的變化,這可能與代謝途徑不同有關,不同離子在器官中的富集程度與代謝速度也不一致。另外,假體中鉬含量少,顯著低于鈷-鉻合金(達 60% 左右),鉬離子是否會在術后遠期才能達到釋放與代謝平衡,從而出現類似變化趨勢,有待進一步隨訪觀察。

金屬離子濃度水平反映了假體耗損程度,金屬離子主要有兩種來源:其一為體液的直接電解腐蝕,其二為運動時假體界面間摩擦產生的金屬碎屑。前者反映了靜態時假體材質流失,后者與患者活動量及假體安放位置有較大關系。有學者在體外將假體置于模擬體液后進行測定,發現靜態下假體電解腐蝕量甚微。因此,我們認為金屬離子產生主要來自活動時假體界面磨損。患者活動量是否影響體內金屬離子濃度存在不同觀點,早期有研究在按照實驗現場所制定的時長與距離進行行走、跑跳及原地肢體運動后即時檢測,結果發現體內金屬離子濃度有一過性較大幅度升高,而在相對長期的非監測下日常生活中的變化規律并不明確[6]。本研究對金屬離子濃度與相關指標進行分析,結果顯示鈷離子濃度與術后 Harris 評分成負相關,因假體中鈷含量超過總體質量 50%,提示術后患者活動功能越好,假體磨損程度可能越輕。但是 Harris 評分是一個綜合性評價,可以量化為數據的條目相對較少,因此我們設定了>85 分的限制,這類人群術后功能感覺滿意度較高且相似,避免患者在功能上的主觀感受不一致對觀測結果造成太大影響。

3.2 假體因素對金屬離子濃度的影響

假體安放位置會影響假體界面間的磨損程度,與金屬離子釋放有密切關系,尤其是髖臼假體外展角和前傾角對關節承重和摩擦影響較大,金屬離子濃度水平可能反映了假體是否安放合適[7-8]。1978 年,Lewinnek 報道髖臼假體安置的安全范圍為外展角 30~50°,前傾角 5~25°,此范圍內放置后關節脫位率最低。Hart 等[9]應用三維 CT 測量發現,髖臼假體外展角>55°,前傾角<15° 或>20° 時,會加重關節假體磨損,術后鈷、鉻離子濃度明顯上升。Langton 等[10]通過對 723 例 RSAH 患者觀測發現,髖臼外展角處于 45~50° 時金屬離子濃度水平最低。

本研究結果顯示,髖臼前傾角處于 15~20° 時,患者血清金屬離子濃度較低;分析原因為該范圍內放置的髖臼假體對股骨頭覆蓋較好,符合正常髖關節解剖結構,髖臼與股骨頭表面接觸較多,因此應力分布均勻、關節穩定、磨損率低。關于髖臼外展角,一般選擇 40~45° 范圍,以達到運動一段時間后假體間良好的包容性和較大活動度時的覆蓋率,本研究中非 DDH 患者 40~45° 組患者金屬離子濃度均低于<40° 及>45° 組者。DDH 患者髖臼及股骨側術前可能存在較大畸形及股骨頭脫位,如假體臼杯外展角<40°,雖然可以增加股骨頭假體和髖臼假體接觸面積,但假體邊緣外露過多,髖臼覆蓋率降低,可能影響髖臼穩定性;如外展角>45° 時則會減少股骨頭假體和臼杯假體接觸面積即頭臼包容率,負重關鍵區域的面積大大減少,這使得髖臼假體外上緣應力比較集中,造成局部接觸界面間摩擦力增大,磨損率升高,金屬離子釋放也相應增高。

關于假體直徑,Langton 等[11]通過分析 76 例 RSAH 患者資料,發現金屬離子濃度與股骨頭假體直徑成負相關,假體直徑<51 mm 時鈷、鉻離子濃度明顯高于假體直徑>53 mm。本研究擬以股骨頭假體直徑 2 mm 為組距分組,但各組樣本量過少,組間比較未生成有效統計數據,因此選擇按照假體直徑分界。結果顯示≥48 mm 組鈷、鉻、鉬離子濃度低于<48 mm 組,其原因可能是大直徑假體在設計上更能保持股骨頭界面與髖臼界面之間間隙的均勻,形成更完整的潤滑層,并且受活動時體位改變造成的承重位置變化影響小,可以維持充足的流體膜厚,這是降低假體間磨損率的重要因素。小直徑假體類似一個承重點,而不是承重面,局部磨損更嚴重。但國外對照研究提出,金屬假體直徑選擇導致金屬離子的升高并不意味著手術的失敗[12]。因此,置換術中是否必須選擇大直徑假體需要更多的觀測數據支持驗證該結果,目前仍要結合患者生理結構的匹配程度進行選擇。

3.3 測定方法對離子濃度的影響

早期金屬離子研究大多采用原子吸收光譜法,但人體中鈷、鉻、鉬含量極低,檢出率較低。之后出現石墨爐原子吸收法,檢出率進一步提高。但二者只能進行單樣本單元素分析,線性動態范圍較窄,前處理繁瑣,效率低、誤差大。另外,這兩種方法是根據被測元素的基態原子對特征譜線吸收程度來進行分析,血液中其他元素的干擾會大大降低檢驗準確性。電感耦合等離子體質譜儀已用于環境科學及藥物分析研究,具有較高靈敏度與精確性、誤差小、檢出限高的優點[13-14],彌補了前述二者不足。國外關于金屬-金屬假體置換術后體內離子濃度的研究中,電感耦合等離子體質譜儀已成為主要檢測手段[15]。

本研究選擇血清為分析物,主要基于以下考慮:電感耦合等離子體質譜儀對樣品清潔度及純度要求較高,高速離心基本可以完全去除固體雜質。國外同類研究中有選擇同體全血、紅細胞作為分析物,但測得的金屬離子濃度略低于血清中濃度[3,11]。我們認為,這可能與血清制備過程中樣品濃縮有關,鈷、鉻、鉬離子主要通過與血漿中的蛋白結合轉運,極少進入細胞[16],因此金屬離子的溶劑成分與體積變化可能造成了離子濃度差異,但總質量在血清中與全血中是基本一致的。也有研究采用 24 h 尿中金屬離子濃度與血清比較,來反映假體磨損程度。我們認為,鈷、鉻離子等主要通過腎臟代謝,腎功能對尿液中離子濃度影響較大,不能反映循環系統中離子濃度高低。金屬離子主要通過體內富集對人體產生影響[17],因此尿液測定結果臨床意義小于血清。關節液中金屬離子濃度可以較直觀反映假體磨損程度,但僅是局部檢驗結果,且抽取關節液為有創操作,不能避免進針過程中有血液混入,影響了結果準確性。

本研究通過應用電感耦合等離子體質譜儀測定血清中金屬離子濃度,發現準確植入假體可降低金屬離子的釋放,且患者術后功能越好,金屬離子濃度越低。但本研究也存在樣本量較少以及患者隨訪時間跨度較大等不足,影響了檢測結果的準確性,因此有待進一步大樣本量隨訪分析明確 RSAH 術后金屬離子釋放影響因素,以指導臨床操作規范的制定。