引用本文: 潘月海, 屈志剛, 畢本軍, 高飛, 黃恒, 董全宇. 自體部分腓骨長肌腱移植重建治療慢性踝關節外側不穩. 中國修復重建外科雜志, 2020, 34(9): 1114-1119. doi: 10.7507/1002-1892.202002008 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

踝關節反復扭傷可導致慢性踝關節不穩,其中 10%~30% 患者保守治療無效,需手術修補或重建韌帶治療[1-3]。對于踝關節外側不穩,改良 Brostr?m 術(前距腓韌帶和跟腓韌帶解剖修補術)是臨床常用的踝關節外側韌帶修補術式[4-6]。但是,當殘留的前距腓韌帶明顯變薄或者嚴重缺失時很難直接修補,只能行韌帶重建,包括非解剖重建及解剖重建[5-10]。采用腓骨短肌腱非解剖重建會破壞踝關節外翻功能,而且可能引起踝關節及距下關節僵硬[11],因此術者多選擇解剖重建[5-7, 12-13]。

腓骨長肌腱是重建韌帶移植物的一種選擇。Zhao 等[14]采用部分腓骨長肌腱重建膝關節周圍韌帶,經隨訪 2 年以上未發現取腱部位及足踝部有明顯并發癥。目前,國內罕見腓骨長肌腱重建踝關節外側韌帶的報道。2014 年開始我們采用自體腓骨長肌腱前半部重建踝關節外側韌帶治療慢性踝關節外側不穩,現總結患者臨床資料,評估該術式臨床和影像學療效,為其臨床廣泛應用提供參考。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 踝關節不穩>6 個月,經臨床和影像學檢查診斷為慢性踝關節外側不穩。踝關節外側不穩定義:應力位 X 線片上距骨傾斜角>10° 或較正常側>5°,距骨前移距離>9 mm 或較正常側>5 mm[15-16]。② 保守治療 3 個月以上無效。③ 采用自體腓骨長肌腱前半部重建踝關節外側韌帶。④ 術前影像學檢查外側韌帶殘留組織質量較差,術中明確不能行踝關節外側韌帶修補術。⑤ 改良 Brostr?m 術失敗后翻修者。⑥ 腓骨下小骨>10 mm,切除后殘留韌帶缺損較大不能行修補術者。⑦ 全身韌帶松弛癥患者伴嚴重踝關節不穩(距骨傾斜角>15°,距骨前移距離>10 mm)。排除標準:① 腓骨長肌腱撕裂或肌腱炎患者;② 術后失訪或隨訪時間<12 個月;③ 伴有馬蹄內翻足等足踝部畸形;④ 伴有嚴重踝關節炎。

2014 年 9 月—2018 年 11 月,共 32 例(32 側)踝關節外側不穩患者符合選擇標準,納入研究。

1.2 一般資料

本組男 25 例,女 7 例;年齡 20~51 歲,平均 28.5 歲。左側 18 例,右側 14 例。病程 6~41 個月,平均 8.9 個月。選擇韌帶重建原因:韌帶質量較差不能行修補術 5 例,全身韌帶松弛癥伴嚴重踝關節不穩 21 例,腓骨下小骨>10 mm 切除后韌帶缺損較大 4 例,改良 Brostr?m 術失敗后翻修 2 例。踝關節 Karlsson-Peterson 評分為(53.7±9.7)分。距骨傾斜角為(14.9±3.7)°,距骨前移距離(8.2±2.8)mm。術前 MRI 檢查顯示合并距骨軟骨損傷 6 例,骨性撞擊 4 例。

1.3 手術方法

持續硬膜外麻醉或全麻下,患者取側臥位,在踝關節外側作一長約 4 cm 弧形切口,顯露前距腓韌帶和跟腓韌帶;如有副外踝存在,將其從韌帶中剝離并切除。確認本組外側韌帶質量較差或明顯缺損無法直接修補,選擇自體腓骨長肌腱前半部移植重建。

1.3.1 取腱方法

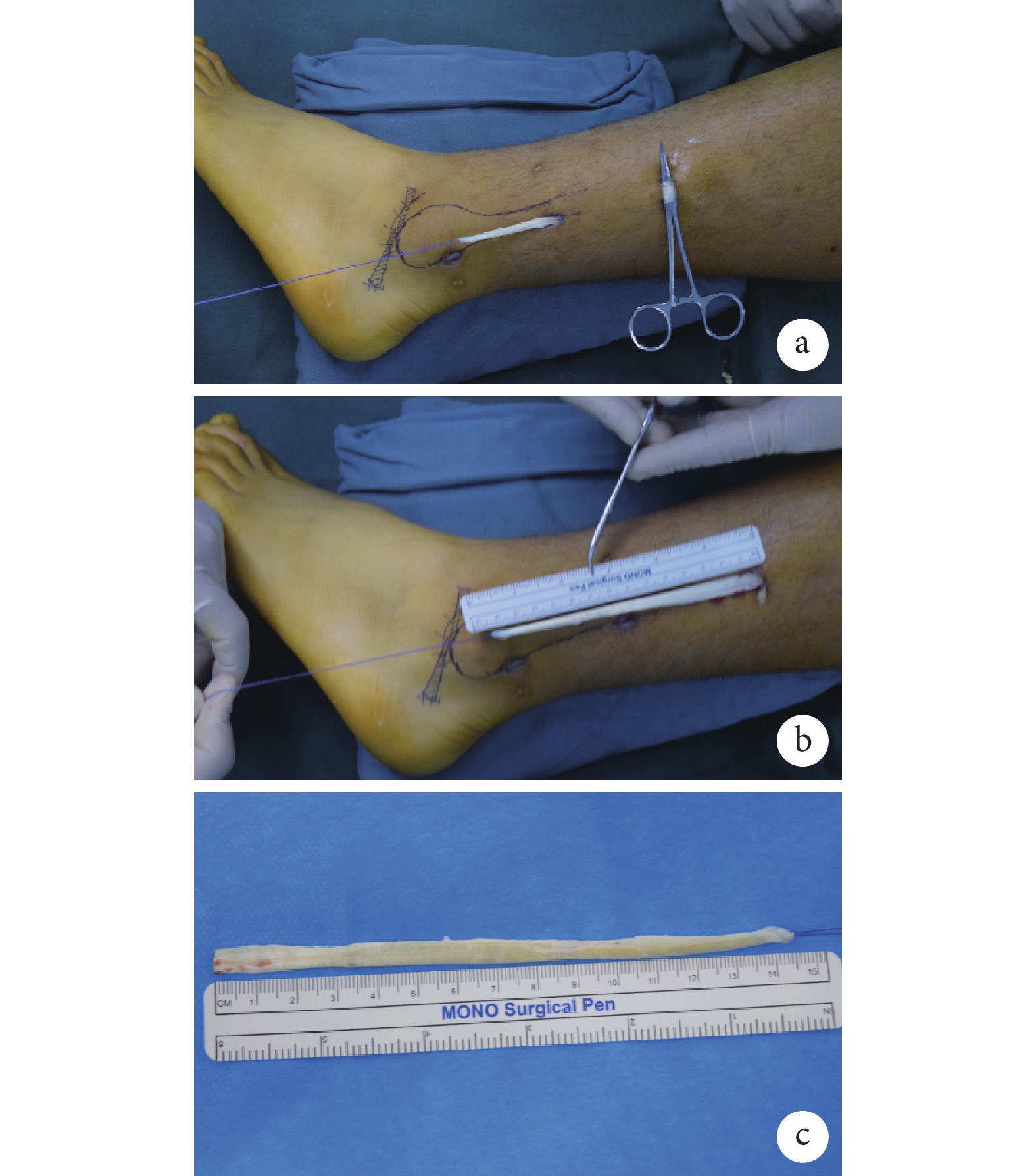

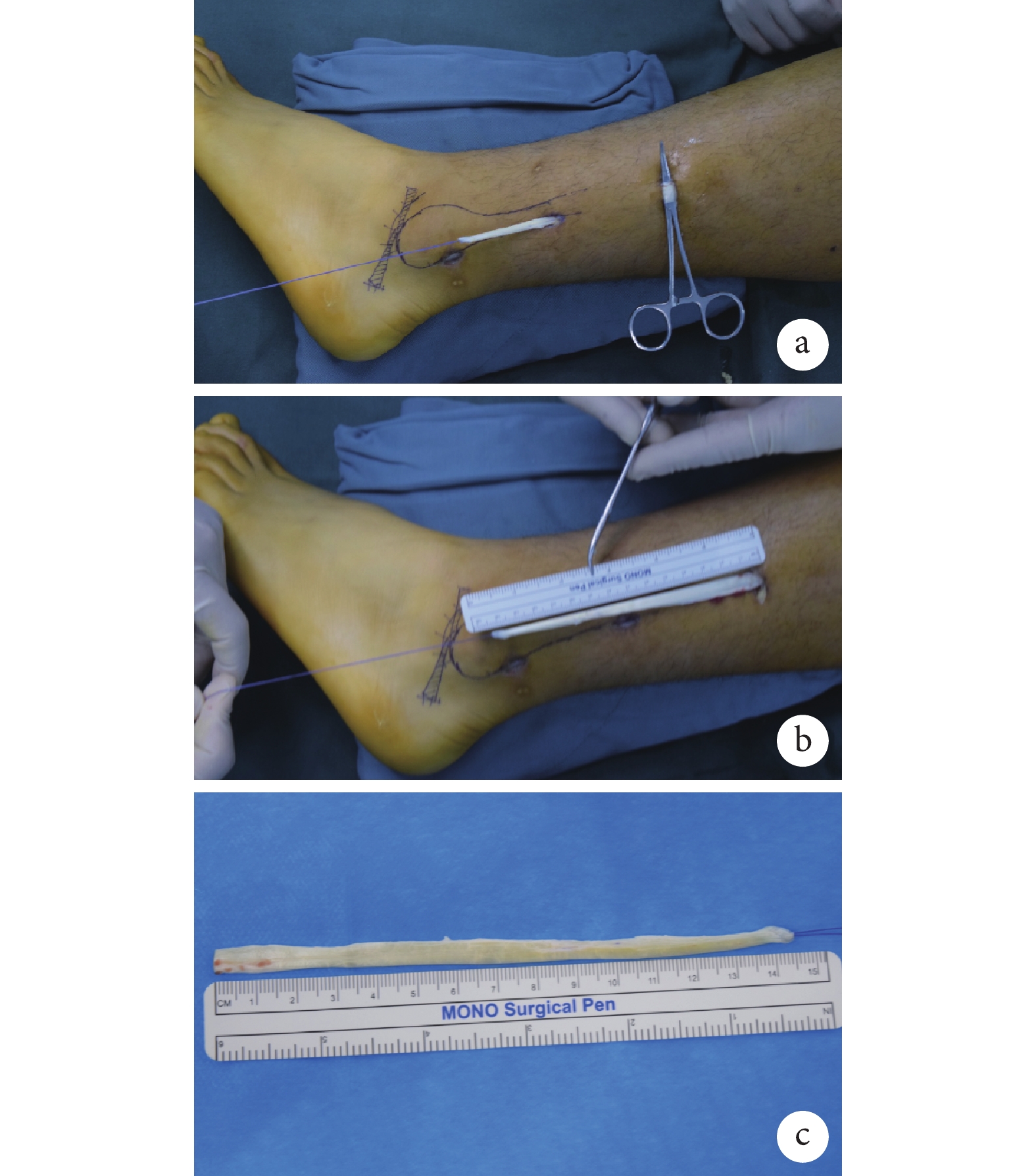

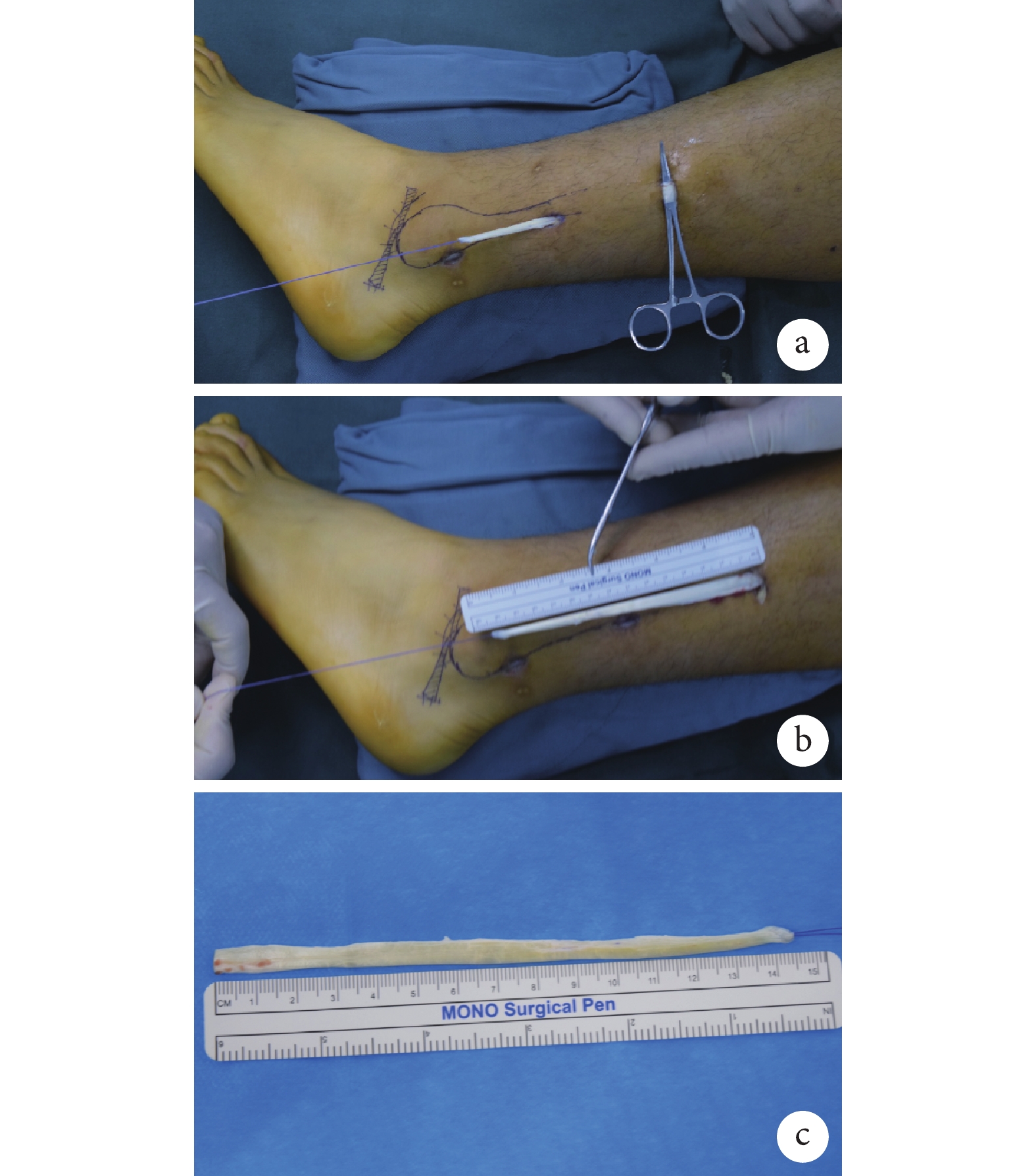

在腓骨尖上 3 cm、腓骨后緣處作一長 2 cm 的縱切口(第 1 切口),切開深筋膜層,找到腓骨長肌腱。該區域腓骨長肌腱在短肌腱淺層,呈橢圓形。將腓骨長肌腱牽出并在中間縱行劈開,前半部用不可吸收線編織縫合。在腓骨后緣第 1 切口上 7 cm 處再作一個長約 1.5 cm 的第 2 切口,分離后找到腓骨長肌腱并將其拉出。在第 1 切口肌腱縫合處的遠端將前半部切斷,將取腱器套過腱膜內的肌腱,將其推送到第 2 切口處并拉出。在第 2 切口近端約 7 cm 處作長約 1.5 cm 的第 3 切口,同上法用取腱器將肌腱分離到第 3 切口后將其切斷。見圖 1。將取出的肌腱進行折疊后形成一長一短兩段,長段較短段長約 5 cm。

圖1

取腱操作示意圖

圖1

取腱操作示意圖

a. 在第 1 切口上 7 cm 處作第 2 切口,將肌腱分離取出;b. 在第 2 切口近端約 7 cm 處作第 3 切口,將肌腱分離取出;c. 取出的肌腱

Figure1. Diagram of tendon harvesting processa. The 2nd incision was made 7 cm above the 1st one, and the tendon was pulled out; b. The 2nd incision was made 7 cm above the 1st one, and the tendon was pulled out; c. The free tendon

1.3.2 外側韌帶重建

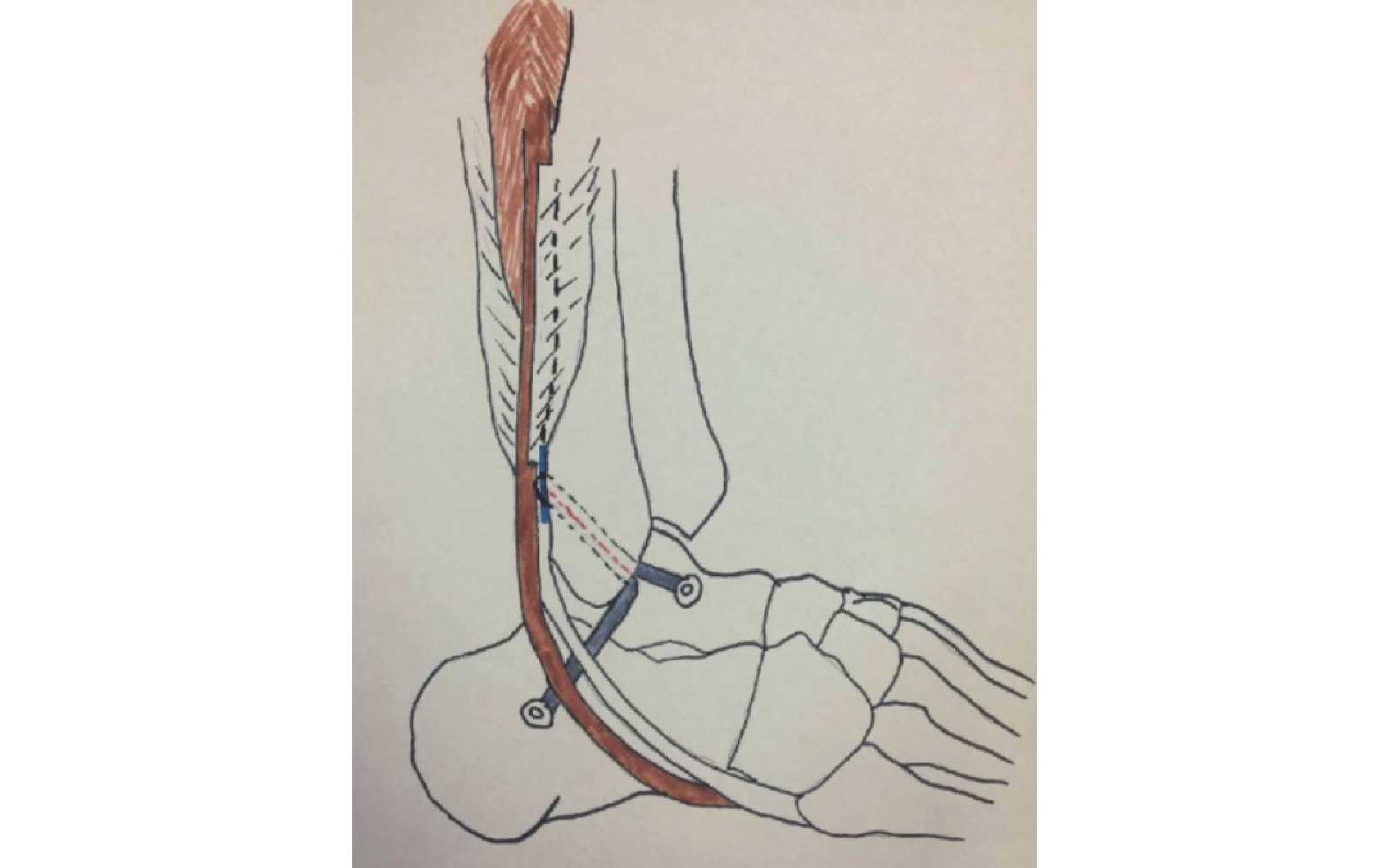

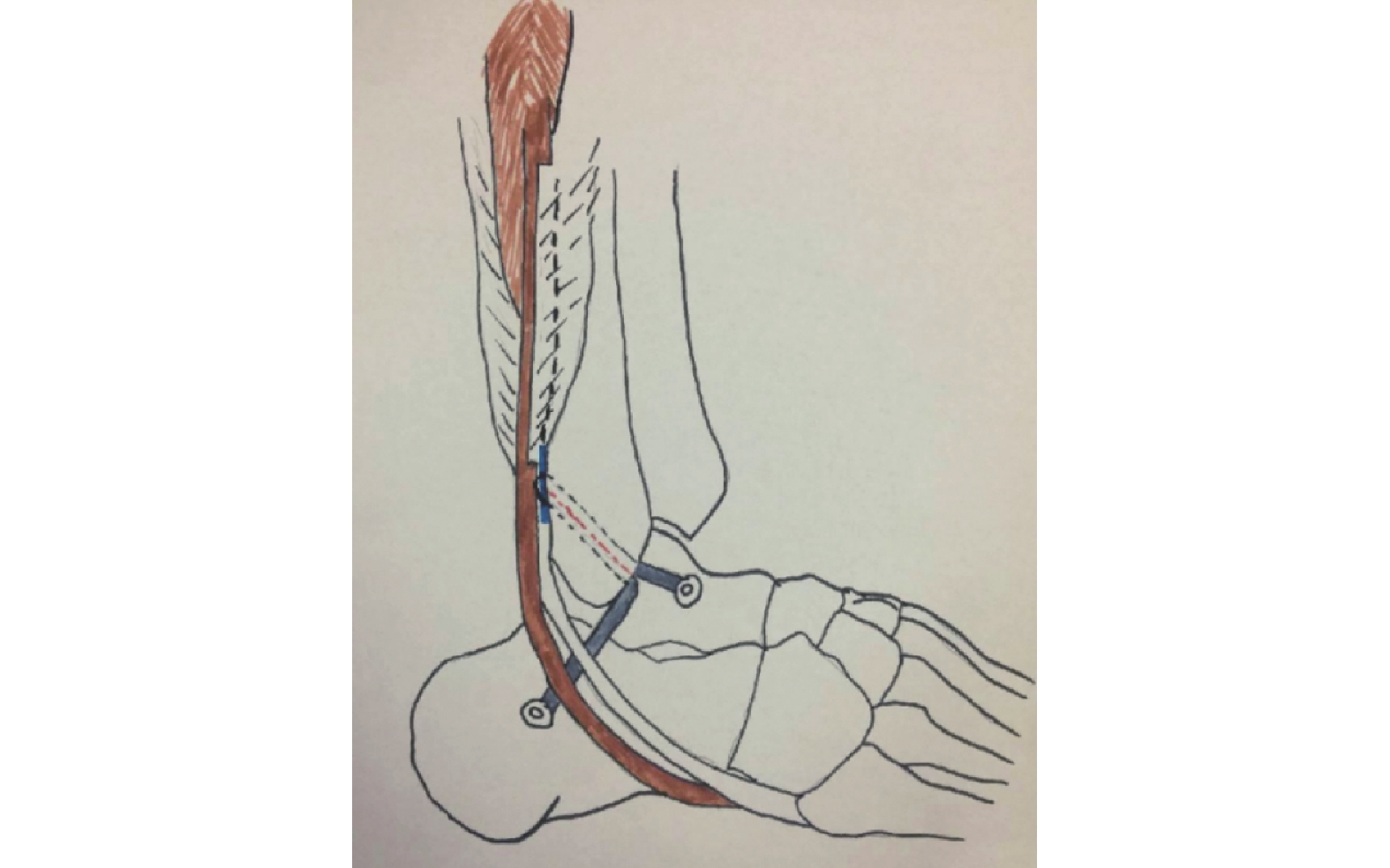

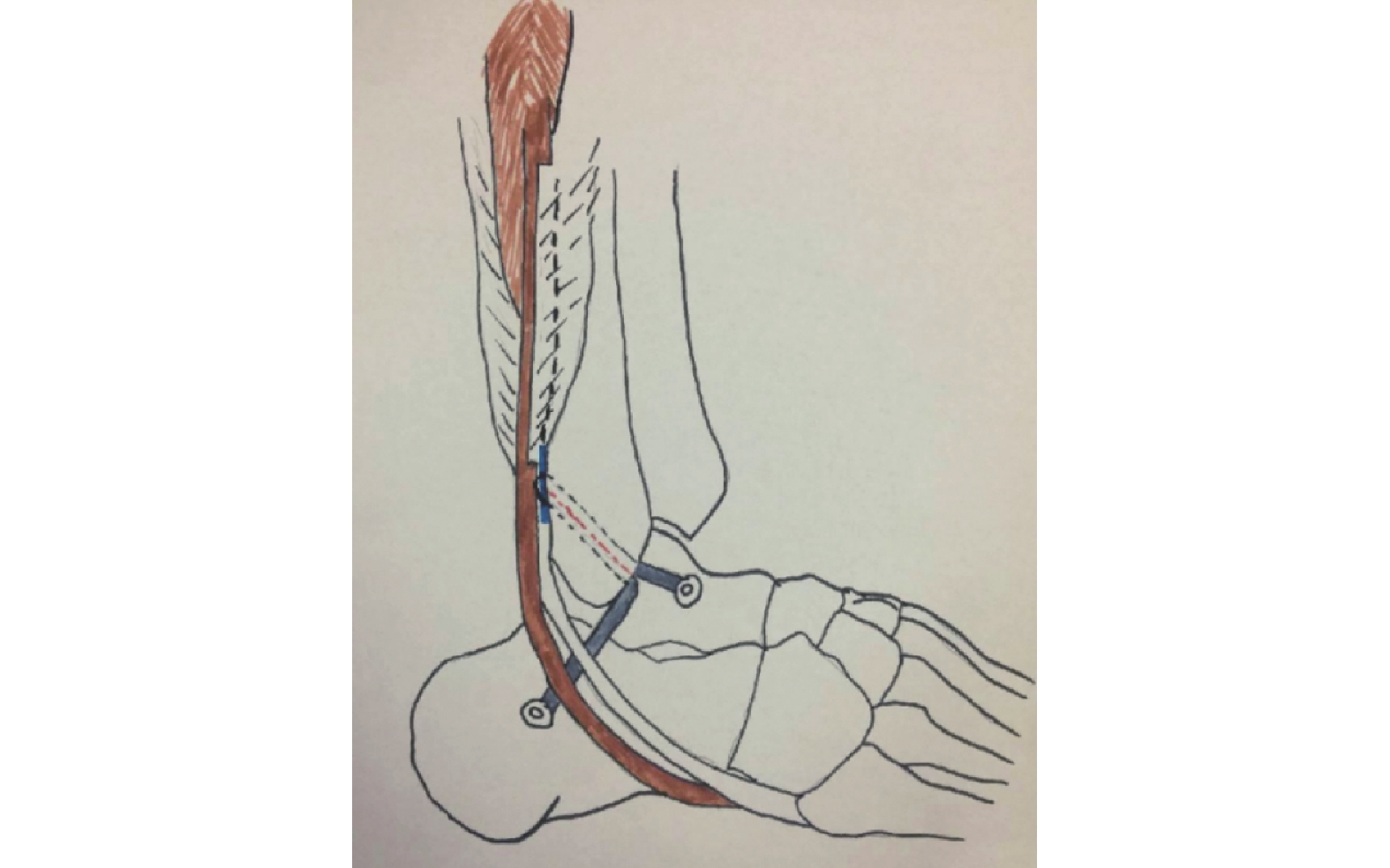

取腱完成后行外側韌帶重建術,患者無需變換體位。在前距腓韌帶距骨頸止點處制備一個直徑 5 mm、深 20 mm 的骨隧道;在腓骨遠端前緣前距腓韌帶和跟腓韌帶聯合起點處,向腓骨近端后緣制備一斜行骨隧道。將折疊肌腱通過骨隧道,帶袢鋼板(Smith&Nephew 公司,美國)引線從腓骨前緣穿出,穿過肌腱折疊部位后拉緊縫線,使帶袢鋼板卡在腓骨后緣。在距骨頸處將前距腓韌帶端肌腱埋入預先制備的骨隧道口內,用擠壓釘(Arthrex 公司,美國)在踝關節中立位進行固定。跟腓韌帶端肌腱經腓骨肌腱下方,送至跟骨跟腓韌帶止點部位。在跟腓韌帶止點處作一直徑 5 mm、深 20 mm 的骨隧道,將肌腱由外側插入,于踝關節中立位肌腱略緊張狀態下用擠壓釘進行固定,將腓骨側聯合起點處殘留的韌帶及骨膜縫合到肌腱上。見圖 2。

圖2

自體部分腓骨長肌腱移植重建踝關節外側韌帶示意圖

Figure2.

Operation diagram of the lateral ligament reconstruction with autogenous partial peroneus longus tendon

圖2

自體部分腓骨長肌腱移植重建踝關節外側韌帶示意圖

Figure2.

Operation diagram of the lateral ligament reconstruction with autogenous partial peroneus longus tendon

1.3.3 合并損傷處理

本組 6 例合并距骨軟骨損傷,均為內側損傷;其中 4 例有明顯壓痛,在關節鏡下行微骨折術,2 例為無癥狀者未作處理。4 例合并骨性撞擊,均在關節鏡下行骨贅清理術。

1.4 術后處理及療效評價指標

術后踝關節輕度外翻位石膏固定,第 2 天攝踝關節正側位 X 線片觀察帶袢鋼板的位置及其與踝關節的匹配度;3 周后調整為踝關節中立位石膏固定;6 周起將石膏換成充氣式護踝,開始主動踝關節背伸及跖屈練習,并扶拐下地部分負重行走,之后逐漸改為全負重行走,護具維持佩戴 10~12 周。術后 3 個月開始平衡及本體感覺練習,之后逐漸增加腓骨肌腱力量鍛煉。

手術前后采用 Karlsson-Peterson 評分[17]評價踝關節功能。攝踝關節 X 線片,測量距骨傾斜角、距骨前移距離。末次隨訪時,患者參照自評療效滿意度[15]評價療效,分為非常滿意、滿意、一般、不滿意。末次隨訪時行雙側腓骨長肌腱超聲檢查,觀察肌腱密度及直徑有無差異。

1.5 統計學方法

采用 SPSS19.0 統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,手術前后比較采用配對 t 檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

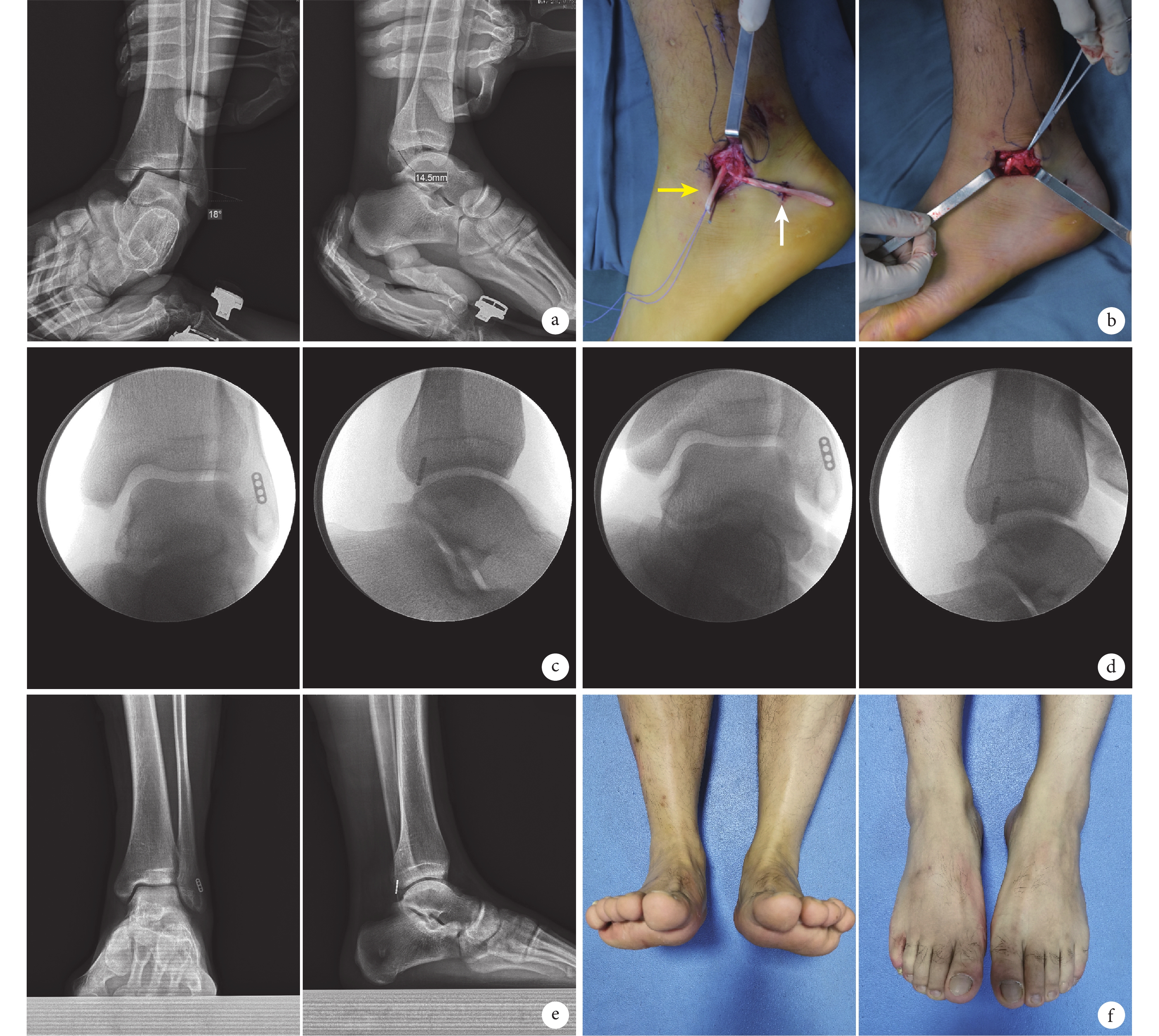

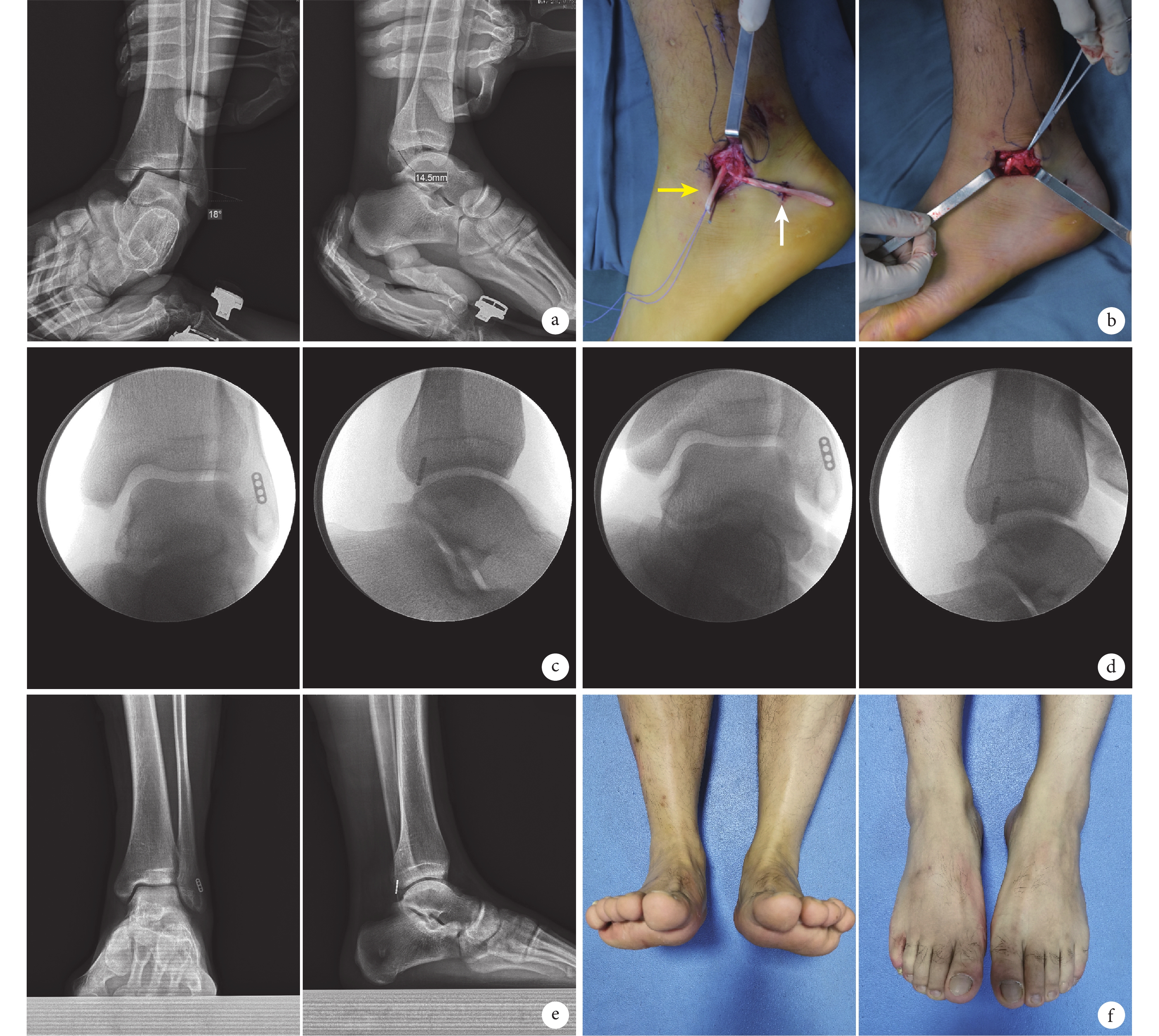

術后切口均Ⅰ期愈合。患者均獲隨訪,隨訪時間 12~53 個月,平均 22.7 個月。末次隨訪時,踝關節 Karlsson-Peterson 評分為(85.2±9.6)分,距骨傾斜角為(4.3±1.4)°,距骨前移距離為(3.5±1.1)mm,與術前比較差異均有統計學意義(t=?12.972,P=0.000;t=15.236,P=0.000;t=8.841,P=0.000)。患者自評滿意度為非常滿意 17 例(53%)、滿意 10 例(31%)、一般 4 例(13%)、不滿意 1 例(3%)。其中,1 例不滿意患者為術前合并距骨軟骨損傷,重建術中同時行關節鏡下微骨折術,術后感覺內側踝關節深部鈍痛,未行特殊處理,末次隨訪時自述疼痛仍存在但有所緩解。4 例一般患者均與不能回到傷前運動水平有關,但隨訪檢查踝關節機械穩定性良好,距骨傾斜角均在正常范圍內。見圖 3。

圖3

患者,男,24 歲,慢性左踝關節外側不穩

圖3

患者,男,24 歲,慢性左踝關節外側不穩

a. 術前踝關節應力位 X 線片;b. 術中重建的跟腓韌帶(白箭頭)和前距腓韌帶(黃箭頭);c. 重建術后即刻踝關節正側位 X 線片;d. 重建術后即刻踝關節應力位 X 線片;e. 術后 15 個月踝關節負重正側位 X 線片;f. 術后 15 個月踝關節屈伸功能

Figure3. A 24-year-old male patient with the left chronic lateral ankle instabilitya. Preoperative X-ray films of ankle stress views; b. Reconstructed anterior tibio-fibular ligament (yellow arrow) and calcano-fibular ligament (white arrow); c. Anteroposterior and lateral X-ray films at immediate after operation; d. X-ray films of ankle stress views at immediate after operation; e. Anteroposterior and lateral weight-bearing X-ray films at 15 months after operation; f. The ankle plantar flexion and dorsi-flexion functions at 15 months after operation

本組 7 例隨訪期間發生踝關節扭傷,均無需再次手術。5 例跟骨側擠壓釘部位有壓痛,但不影響日常生活。4 例踝關節前外側疼痛超過 6 個月,其中 3 例 6~12 個月疼痛消失,1 例末次隨訪時(術后 17 個月)前外側仍有壓痛。本組患者均無腓骨長肌腱取腱部位不適,12 例患者末次隨訪時行超聲檢查,提示雙側腓骨長肌腱形態圓潤,密度及直徑均無明顯差異。

3 討論

3.1 踝關節外側韌帶重建術適應證

對于慢性踝關節外側不穩,開放或關節鏡下改良 Brostr?m 術是臨床常用的治療術式,通過修補外側韌帶恢復踝關節穩定性,但全身韌帶松弛癥患者、體質量指數較大且需要長久站立患者、初次 Brostr?m 術失敗患者是該術式相對禁忌證,需行韌帶重建術[7, 10, 18]。此外,部分患者的殘留韌帶質量會隨時間延長逐漸下降,且出現明顯短縮,其強度和長度不足以恢復外側結構的正常穩定性[16]。當腓骨下小骨>10 mm 時,將其切除后會出現明顯的韌帶缺損,修補手術效果不確切,前距腓韌帶和跟腓韌帶與腓骨間也會出現明顯間隙[19]。因此,上述兩類患者我們認為也需要行韌帶重建術。

3.2 自體部分腓骨長肌腱移植重建優勢

利用自體或同種異體肌腱重建踝關節外側韌帶的報道已較多[7, 10, 20]。我們認為與目前報道的重建術相比,本組采用的自體部分腓骨長肌腱移植重建有一定優勢。術中韌帶重建部位的弧形切口長度與改良 Brostr?m 術式切口相似,比其他開放重建術式小,可以降低術后腫脹與疼痛的程度[21]。對于踝關節韌帶重建術,股薄肌腱是最常使用的移植物[9-10, 20],因為股薄肌腱可以提供超過 20 cm 長的肌腱,同時重建前距腓韌帶和跟腓韌帶;其強度和直徑適合踝關節韌帶的重建,無需反復折疊肌腱。但是,術中探查股薄肌腱時需要將患者由側臥位或半側臥位轉至仰臥位,重建時則需要再次轉至側臥位或半側臥位,而且在取腱過程中可能損傷隱神經。跖肌腱或趾長伸肌腱也曾作為踝關節外側韌帶重建移植物[7-8, 12-13],但是研究表明高達 19% 人群無跖肌腱[7],而趾長伸肌腱由于肌腱周圍腱膜等致密的軟組織粘連切取難度較大,還會導致趾伸力量明顯下降[7]。而腓骨長肌腱前半部容易獲取,該肌腱較為淺表,周圍沒有明顯粘連結構。取腱切口深度僅至深筋膜層,對周圍組織無明顯騷擾,術后不會引起明顯疼痛,且術中患者無需更換體位。使用同種異體肌腱可以縮短手術時間且能避免供區并發癥,但也存在疾病傳播風險及費用高等問題[18]。因此,對于術前擬行改良 Brostr?m 術且未準備同種異體肌腱的患者,如術中發現韌帶質量較差無法修補時,可以考慮取自體腓骨長肌腱前半部重建韌帶。

此外,相關研究顯示部分腓骨長肌腱的強度為半腱肌腱的 97.69% 及股薄肌腱的 147.94%[21]。一項研究中,92 例患者使用腓骨長肌腱前半部進行膝關節周圍韌帶重建,經 2 年以上隨訪,結果顯示取腱后足踝部功能無明顯受損,無腓骨長肌腱斷裂及肌腱炎發生[14]。本組結果亦提示自體部分腓骨長肌腱重建踝關節外側韌帶可獲得較好療效。

3.3 自體部分腓骨長肌腱移植重建不足及注意事項

使用自體腓骨長肌腱前半部重建踝關節外側韌帶最大風險是對踝關節外側穩定結構的影響,但是我們認為該術式要比使用腓骨短肌腱行踝關節外側韌帶非解剖重建可靠,因為在踝關節外側穩定性方面,腓骨短肌腱要比長肌腱更為重要,腓骨短肌腱是踝關節外翻功能的首要穩定結構,應盡量保持其完整性[22-23]。臨床研究顯示取一半腓骨長肌腱不會對踝關節穩定性產生明顯影響[23]。本研究 27 例(84%)患者對手術效果滿意,Karlsson-Peterson 評分明顯提高,應力位 X 線片復查提示踝關節獲得機械穩定性。

Petersen 等[24]報道腓骨長肌腱有兩個無血運區域,分別為長肌腱在腓骨尖轉彎的區域以及肌腱環繞骰骨轉彎的區域,這兩個部位相對容易發生斷裂及肌腱炎,同時肌腱血供多由后方提供。為此,我們選擇前半部腓骨長肌建,盡量避免對肌腱血供的騷擾,于腓骨尖上 3 cm 處開始取腱,也避免了對上述兩個無血供區域的騷擾。術后 12 例患者進行了雙側腓骨長肌腱超聲檢查,顯示雙側肌腱形態圓潤,肌腱整體密度、直徑均無明顯差異。

綜上述,對于慢性踝關節外側不穩患者,當殘留韌帶質量較差或有缺損無法進行改良 Brostr?m 術時,取自體腓骨長肌腱前半部移植行踝關節外側韌帶重建是一種安全、可靠的手術選擇。

作者貢獻:董全宇、潘月海、屈志剛參與實驗設計及實施,文章撰寫,對文章知識性內容作批評性審閱;畢本軍、高飛、黃恒參與數據收集整理及統計分析。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經青島大學附屬醫院醫學倫理委員會批準(QYFYWZLL25704)。

踝關節反復扭傷可導致慢性踝關節不穩,其中 10%~30% 患者保守治療無效,需手術修補或重建韌帶治療[1-3]。對于踝關節外側不穩,改良 Brostr?m 術(前距腓韌帶和跟腓韌帶解剖修補術)是臨床常用的踝關節外側韌帶修補術式[4-6]。但是,當殘留的前距腓韌帶明顯變薄或者嚴重缺失時很難直接修補,只能行韌帶重建,包括非解剖重建及解剖重建[5-10]。采用腓骨短肌腱非解剖重建會破壞踝關節外翻功能,而且可能引起踝關節及距下關節僵硬[11],因此術者多選擇解剖重建[5-7, 12-13]。

腓骨長肌腱是重建韌帶移植物的一種選擇。Zhao 等[14]采用部分腓骨長肌腱重建膝關節周圍韌帶,經隨訪 2 年以上未發現取腱部位及足踝部有明顯并發癥。目前,國內罕見腓骨長肌腱重建踝關節外側韌帶的報道。2014 年開始我們采用自體腓骨長肌腱前半部重建踝關節外側韌帶治療慢性踝關節外側不穩,現總結患者臨床資料,評估該術式臨床和影像學療效,為其臨床廣泛應用提供參考。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 踝關節不穩>6 個月,經臨床和影像學檢查診斷為慢性踝關節外側不穩。踝關節外側不穩定義:應力位 X 線片上距骨傾斜角>10° 或較正常側>5°,距骨前移距離>9 mm 或較正常側>5 mm[15-16]。② 保守治療 3 個月以上無效。③ 采用自體腓骨長肌腱前半部重建踝關節外側韌帶。④ 術前影像學檢查外側韌帶殘留組織質量較差,術中明確不能行踝關節外側韌帶修補術。⑤ 改良 Brostr?m 術失敗后翻修者。⑥ 腓骨下小骨>10 mm,切除后殘留韌帶缺損較大不能行修補術者。⑦ 全身韌帶松弛癥患者伴嚴重踝關節不穩(距骨傾斜角>15°,距骨前移距離>10 mm)。排除標準:① 腓骨長肌腱撕裂或肌腱炎患者;② 術后失訪或隨訪時間<12 個月;③ 伴有馬蹄內翻足等足踝部畸形;④ 伴有嚴重踝關節炎。

2014 年 9 月—2018 年 11 月,共 32 例(32 側)踝關節外側不穩患者符合選擇標準,納入研究。

1.2 一般資料

本組男 25 例,女 7 例;年齡 20~51 歲,平均 28.5 歲。左側 18 例,右側 14 例。病程 6~41 個月,平均 8.9 個月。選擇韌帶重建原因:韌帶質量較差不能行修補術 5 例,全身韌帶松弛癥伴嚴重踝關節不穩 21 例,腓骨下小骨>10 mm 切除后韌帶缺損較大 4 例,改良 Brostr?m 術失敗后翻修 2 例。踝關節 Karlsson-Peterson 評分為(53.7±9.7)分。距骨傾斜角為(14.9±3.7)°,距骨前移距離(8.2±2.8)mm。術前 MRI 檢查顯示合并距骨軟骨損傷 6 例,骨性撞擊 4 例。

1.3 手術方法

持續硬膜外麻醉或全麻下,患者取側臥位,在踝關節外側作一長約 4 cm 弧形切口,顯露前距腓韌帶和跟腓韌帶;如有副外踝存在,將其從韌帶中剝離并切除。確認本組外側韌帶質量較差或明顯缺損無法直接修補,選擇自體腓骨長肌腱前半部移植重建。

1.3.1 取腱方法

在腓骨尖上 3 cm、腓骨后緣處作一長 2 cm 的縱切口(第 1 切口),切開深筋膜層,找到腓骨長肌腱。該區域腓骨長肌腱在短肌腱淺層,呈橢圓形。將腓骨長肌腱牽出并在中間縱行劈開,前半部用不可吸收線編織縫合。在腓骨后緣第 1 切口上 7 cm 處再作一個長約 1.5 cm 的第 2 切口,分離后找到腓骨長肌腱并將其拉出。在第 1 切口肌腱縫合處的遠端將前半部切斷,將取腱器套過腱膜內的肌腱,將其推送到第 2 切口處并拉出。在第 2 切口近端約 7 cm 處作長約 1.5 cm 的第 3 切口,同上法用取腱器將肌腱分離到第 3 切口后將其切斷。見圖 1。將取出的肌腱進行折疊后形成一長一短兩段,長段較短段長約 5 cm。

圖1

取腱操作示意圖

圖1

取腱操作示意圖

a. 在第 1 切口上 7 cm 處作第 2 切口,將肌腱分離取出;b. 在第 2 切口近端約 7 cm 處作第 3 切口,將肌腱分離取出;c. 取出的肌腱

Figure1. Diagram of tendon harvesting processa. The 2nd incision was made 7 cm above the 1st one, and the tendon was pulled out; b. The 2nd incision was made 7 cm above the 1st one, and the tendon was pulled out; c. The free tendon

1.3.2 外側韌帶重建

取腱完成后行外側韌帶重建術,患者無需變換體位。在前距腓韌帶距骨頸止點處制備一個直徑 5 mm、深 20 mm 的骨隧道;在腓骨遠端前緣前距腓韌帶和跟腓韌帶聯合起點處,向腓骨近端后緣制備一斜行骨隧道。將折疊肌腱通過骨隧道,帶袢鋼板(Smith&Nephew 公司,美國)引線從腓骨前緣穿出,穿過肌腱折疊部位后拉緊縫線,使帶袢鋼板卡在腓骨后緣。在距骨頸處將前距腓韌帶端肌腱埋入預先制備的骨隧道口內,用擠壓釘(Arthrex 公司,美國)在踝關節中立位進行固定。跟腓韌帶端肌腱經腓骨肌腱下方,送至跟骨跟腓韌帶止點部位。在跟腓韌帶止點處作一直徑 5 mm、深 20 mm 的骨隧道,將肌腱由外側插入,于踝關節中立位肌腱略緊張狀態下用擠壓釘進行固定,將腓骨側聯合起點處殘留的韌帶及骨膜縫合到肌腱上。見圖 2。

圖2

自體部分腓骨長肌腱移植重建踝關節外側韌帶示意圖

Figure2.

Operation diagram of the lateral ligament reconstruction with autogenous partial peroneus longus tendon

圖2

自體部分腓骨長肌腱移植重建踝關節外側韌帶示意圖

Figure2.

Operation diagram of the lateral ligament reconstruction with autogenous partial peroneus longus tendon

1.3.3 合并損傷處理

本組 6 例合并距骨軟骨損傷,均為內側損傷;其中 4 例有明顯壓痛,在關節鏡下行微骨折術,2 例為無癥狀者未作處理。4 例合并骨性撞擊,均在關節鏡下行骨贅清理術。

1.4 術后處理及療效評價指標

術后踝關節輕度外翻位石膏固定,第 2 天攝踝關節正側位 X 線片觀察帶袢鋼板的位置及其與踝關節的匹配度;3 周后調整為踝關節中立位石膏固定;6 周起將石膏換成充氣式護踝,開始主動踝關節背伸及跖屈練習,并扶拐下地部分負重行走,之后逐漸改為全負重行走,護具維持佩戴 10~12 周。術后 3 個月開始平衡及本體感覺練習,之后逐漸增加腓骨肌腱力量鍛煉。

手術前后采用 Karlsson-Peterson 評分[17]評價踝關節功能。攝踝關節 X 線片,測量距骨傾斜角、距骨前移距離。末次隨訪時,患者參照自評療效滿意度[15]評價療效,分為非常滿意、滿意、一般、不滿意。末次隨訪時行雙側腓骨長肌腱超聲檢查,觀察肌腱密度及直徑有無差異。

1.5 統計學方法

采用 SPSS19.0 統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,手術前后比較采用配對 t 檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

術后切口均Ⅰ期愈合。患者均獲隨訪,隨訪時間 12~53 個月,平均 22.7 個月。末次隨訪時,踝關節 Karlsson-Peterson 評分為(85.2±9.6)分,距骨傾斜角為(4.3±1.4)°,距骨前移距離為(3.5±1.1)mm,與術前比較差異均有統計學意義(t=?12.972,P=0.000;t=15.236,P=0.000;t=8.841,P=0.000)。患者自評滿意度為非常滿意 17 例(53%)、滿意 10 例(31%)、一般 4 例(13%)、不滿意 1 例(3%)。其中,1 例不滿意患者為術前合并距骨軟骨損傷,重建術中同時行關節鏡下微骨折術,術后感覺內側踝關節深部鈍痛,未行特殊處理,末次隨訪時自述疼痛仍存在但有所緩解。4 例一般患者均與不能回到傷前運動水平有關,但隨訪檢查踝關節機械穩定性良好,距骨傾斜角均在正常范圍內。見圖 3。

圖3

患者,男,24 歲,慢性左踝關節外側不穩

圖3

患者,男,24 歲,慢性左踝關節外側不穩

a. 術前踝關節應力位 X 線片;b. 術中重建的跟腓韌帶(白箭頭)和前距腓韌帶(黃箭頭);c. 重建術后即刻踝關節正側位 X 線片;d. 重建術后即刻踝關節應力位 X 線片;e. 術后 15 個月踝關節負重正側位 X 線片;f. 術后 15 個月踝關節屈伸功能

Figure3. A 24-year-old male patient with the left chronic lateral ankle instabilitya. Preoperative X-ray films of ankle stress views; b. Reconstructed anterior tibio-fibular ligament (yellow arrow) and calcano-fibular ligament (white arrow); c. Anteroposterior and lateral X-ray films at immediate after operation; d. X-ray films of ankle stress views at immediate after operation; e. Anteroposterior and lateral weight-bearing X-ray films at 15 months after operation; f. The ankle plantar flexion and dorsi-flexion functions at 15 months after operation

本組 7 例隨訪期間發生踝關節扭傷,均無需再次手術。5 例跟骨側擠壓釘部位有壓痛,但不影響日常生活。4 例踝關節前外側疼痛超過 6 個月,其中 3 例 6~12 個月疼痛消失,1 例末次隨訪時(術后 17 個月)前外側仍有壓痛。本組患者均無腓骨長肌腱取腱部位不適,12 例患者末次隨訪時行超聲檢查,提示雙側腓骨長肌腱形態圓潤,密度及直徑均無明顯差異。

3 討論

3.1 踝關節外側韌帶重建術適應證

對于慢性踝關節外側不穩,開放或關節鏡下改良 Brostr?m 術是臨床常用的治療術式,通過修補外側韌帶恢復踝關節穩定性,但全身韌帶松弛癥患者、體質量指數較大且需要長久站立患者、初次 Brostr?m 術失敗患者是該術式相對禁忌證,需行韌帶重建術[7, 10, 18]。此外,部分患者的殘留韌帶質量會隨時間延長逐漸下降,且出現明顯短縮,其強度和長度不足以恢復外側結構的正常穩定性[16]。當腓骨下小骨>10 mm 時,將其切除后會出現明顯的韌帶缺損,修補手術效果不確切,前距腓韌帶和跟腓韌帶與腓骨間也會出現明顯間隙[19]。因此,上述兩類患者我們認為也需要行韌帶重建術。

3.2 自體部分腓骨長肌腱移植重建優勢

利用自體或同種異體肌腱重建踝關節外側韌帶的報道已較多[7, 10, 20]。我們認為與目前報道的重建術相比,本組采用的自體部分腓骨長肌腱移植重建有一定優勢。術中韌帶重建部位的弧形切口長度與改良 Brostr?m 術式切口相似,比其他開放重建術式小,可以降低術后腫脹與疼痛的程度[21]。對于踝關節韌帶重建術,股薄肌腱是最常使用的移植物[9-10, 20],因為股薄肌腱可以提供超過 20 cm 長的肌腱,同時重建前距腓韌帶和跟腓韌帶;其強度和直徑適合踝關節韌帶的重建,無需反復折疊肌腱。但是,術中探查股薄肌腱時需要將患者由側臥位或半側臥位轉至仰臥位,重建時則需要再次轉至側臥位或半側臥位,而且在取腱過程中可能損傷隱神經。跖肌腱或趾長伸肌腱也曾作為踝關節外側韌帶重建移植物[7-8, 12-13],但是研究表明高達 19% 人群無跖肌腱[7],而趾長伸肌腱由于肌腱周圍腱膜等致密的軟組織粘連切取難度較大,還會導致趾伸力量明顯下降[7]。而腓骨長肌腱前半部容易獲取,該肌腱較為淺表,周圍沒有明顯粘連結構。取腱切口深度僅至深筋膜層,對周圍組織無明顯騷擾,術后不會引起明顯疼痛,且術中患者無需更換體位。使用同種異體肌腱可以縮短手術時間且能避免供區并發癥,但也存在疾病傳播風險及費用高等問題[18]。因此,對于術前擬行改良 Brostr?m 術且未準備同種異體肌腱的患者,如術中發現韌帶質量較差無法修補時,可以考慮取自體腓骨長肌腱前半部重建韌帶。

此外,相關研究顯示部分腓骨長肌腱的強度為半腱肌腱的 97.69% 及股薄肌腱的 147.94%[21]。一項研究中,92 例患者使用腓骨長肌腱前半部進行膝關節周圍韌帶重建,經 2 年以上隨訪,結果顯示取腱后足踝部功能無明顯受損,無腓骨長肌腱斷裂及肌腱炎發生[14]。本組結果亦提示自體部分腓骨長肌腱重建踝關節外側韌帶可獲得較好療效。

3.3 自體部分腓骨長肌腱移植重建不足及注意事項

使用自體腓骨長肌腱前半部重建踝關節外側韌帶最大風險是對踝關節外側穩定結構的影響,但是我們認為該術式要比使用腓骨短肌腱行踝關節外側韌帶非解剖重建可靠,因為在踝關節外側穩定性方面,腓骨短肌腱要比長肌腱更為重要,腓骨短肌腱是踝關節外翻功能的首要穩定結構,應盡量保持其完整性[22-23]。臨床研究顯示取一半腓骨長肌腱不會對踝關節穩定性產生明顯影響[23]。本研究 27 例(84%)患者對手術效果滿意,Karlsson-Peterson 評分明顯提高,應力位 X 線片復查提示踝關節獲得機械穩定性。

Petersen 等[24]報道腓骨長肌腱有兩個無血運區域,分別為長肌腱在腓骨尖轉彎的區域以及肌腱環繞骰骨轉彎的區域,這兩個部位相對容易發生斷裂及肌腱炎,同時肌腱血供多由后方提供。為此,我們選擇前半部腓骨長肌建,盡量避免對肌腱血供的騷擾,于腓骨尖上 3 cm 處開始取腱,也避免了對上述兩個無血供區域的騷擾。術后 12 例患者進行了雙側腓骨長肌腱超聲檢查,顯示雙側肌腱形態圓潤,肌腱整體密度、直徑均無明顯差異。

綜上述,對于慢性踝關節外側不穩患者,當殘留韌帶質量較差或有缺損無法進行改良 Brostr?m 術時,取自體腓骨長肌腱前半部移植行踝關節外側韌帶重建是一種安全、可靠的手術選擇。

作者貢獻:董全宇、潘月海、屈志剛參與實驗設計及實施,文章撰寫,對文章知識性內容作批評性審閱;畢本軍、高飛、黃恒參與數據收集整理及統計分析。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經青島大學附屬醫院醫學倫理委員會批準(QYFYWZLL25704)。