引用本文: 王海, 葉君健, 林章雄, 吳貴, 謝昀. 空心開路器輔助下經皮逆行恥骨螺釘植入技術在恥骨支骨折中的應用研究. 中國修復重建外科雜志, 2020, 34(9): 1106-1113. doi: 10.7507/1002-1892.202002053 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

骨盆骨折是骨科常見的嚴重損傷,多見于交通事故傷、高處墜落傷等高能量損傷,特別是不穩定骨盆骨折,常合并腹部、胸部及頭部損傷,導致骨盆骨折有較高的死亡率及致殘率[1]。恥骨支骨折屬于骨盆前環損傷,骨盆前環對于維持骨盆穩定性具有重要作用[2]。目前,臨床治療骨盆前環損傷的術式主要包括切開復位內固定、閉合復位外固定架固定、閉合復位內固定架(Infix)固定、閉合復位空心螺釘固定等[3]。傳統切開復位內固定手術出血多、創傷大、并發癥發生率高[4],有文獻報道開放手術血管、神經損傷發生率可達 20%[5];此外,骨盆骨折患者往往伴隨神經、血管甚至泌尿生殖及腸道系統損傷[6],通常會行剖腹探查、結腸造瘺,如再行切開復位內固定術,手術切口感染風險會進一步提高。因此,對于骨盆損傷患者,微創手術具有明顯優勢。對于移位不明顯的恥骨支骨折患者,經皮微創螺釘植入技術目前得到較多學者認可,可有效減少患者疼痛、創傷小、并發癥發生率低[7],并且其生物力學穩定性與鋼板固定相當[8];但應用前提條件是骨折移位不明顯,對于骨折移位明顯的恥骨支骨折患者,通常閉合復位難度較高,往往需要另取輔助切口才能完成骨折復位[3]。因此,我們在臨床手術中通過改良技術,在恥骨支骨折行經皮逆行恥骨螺釘植入過程中采用空心開路器進行輔助操作,在恥骨支骨折移位情況下能夠對其進行閉合撬撥復位。現與傳統逆行恥骨螺釘植入固定方法進行比較,探討該改良技術治療恥骨支骨折的臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 單純恥骨支遠端 1/2 骨折或者合并有恥骨支遠端 1/2 骨折;② 閉合性骨折;③ 采用經皮逆行恥骨螺釘植入固定;④ 骨折時間<3 周;⑤ 隨訪資料完整。排除標準:① 恥骨支高位骨折不宜行逆行螺釘植入固定[9];② 合并有局部或全身性感染者;③ 伴有嚴重血管或神經損傷者;④ 過度肥胖者。2008 年 3 月—2019 年 3 月共 42 例患者符合選擇標準納入研究,根據手術方式分為傳統手術組(A 組 20 例,采用傳統逆行恥骨螺釘植入固定)與改良手術組(B 組 22 例,采用空心開路器輔助下經皮逆行恥骨螺釘植入固定)。

1.2 一般資料

A 組:男 12 例,女 8 例;年齡 22~54 歲,平均 40.5 歲。致傷原因:交通事故傷 9 例,高處墜落傷 9 例,其他傷 2 例。根據 Tile 分型,A2 型 1 例,B1 型 8 例,B2 型 3 例,B3 型 4 例,C1 型 2 例,C2 型 2 例。受傷至手術時間 3~14 d,平均 8.3 d。合并顱腦及胸、腹部損傷 3 例,存在結腸造瘺 1 例,合并其他部位骨折 7 例。

B 組:男 11 例,女 11 例;年齡 25~58 歲,平均 36.5 歲。致傷原因:交通事故傷 11 例,高處墜落傷 7 例,其他傷 4 例。根據 Tile 分型,A2 型 2 例,B1 型 6 例,B2 型 4 例,B3 型 4 例,C1 型 4 例,C2 型 2 例。受傷至手術時間 5~17 d,平均 9.2 d。合并顱腦及胸、腹部損傷 5 例,存在結腸造瘺 1 例,合并其他部位骨折 5 例。

兩組患者性別、年齡、致傷原因、骨折分型、合并癥及受傷至手術時間等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.3 手術方法

A 組:患者于全麻下取仰臥位,14 例患者因骨折移位明顯無法行閉合復位,需在骨折移位處取一輔助切口,直視下復位骨折端,并予以持骨鉗或巾鉗臨時固定;6 例骨折移位不明顯或經術前牽引復位滿意,則不取輔助切口。于恥骨聯合處向傷側恥骨上支方向作一長 2~3 cm 橫切口,取恥骨結節與恥骨粗隆的連線中點作為進針點,依次切開皮膚及皮下組織,鈍性分離至進針點。用低速電鉆緩慢鉆入導針,以骨盆出、入口位片及閉孔出口位(改良的閉孔斜位片,在閉孔斜位基礎上,透視機向骨盆出口位方向傾斜)透視[10]為參照,指引進針方向及角度,避免穿出,如位置欠佳需拔出導針并重新調整進針角度。待透視下見導針位置良好后,沿導針擰入直徑 6.5 mm、長度合適的空心螺釘(Synthes 公司,瑞士)。

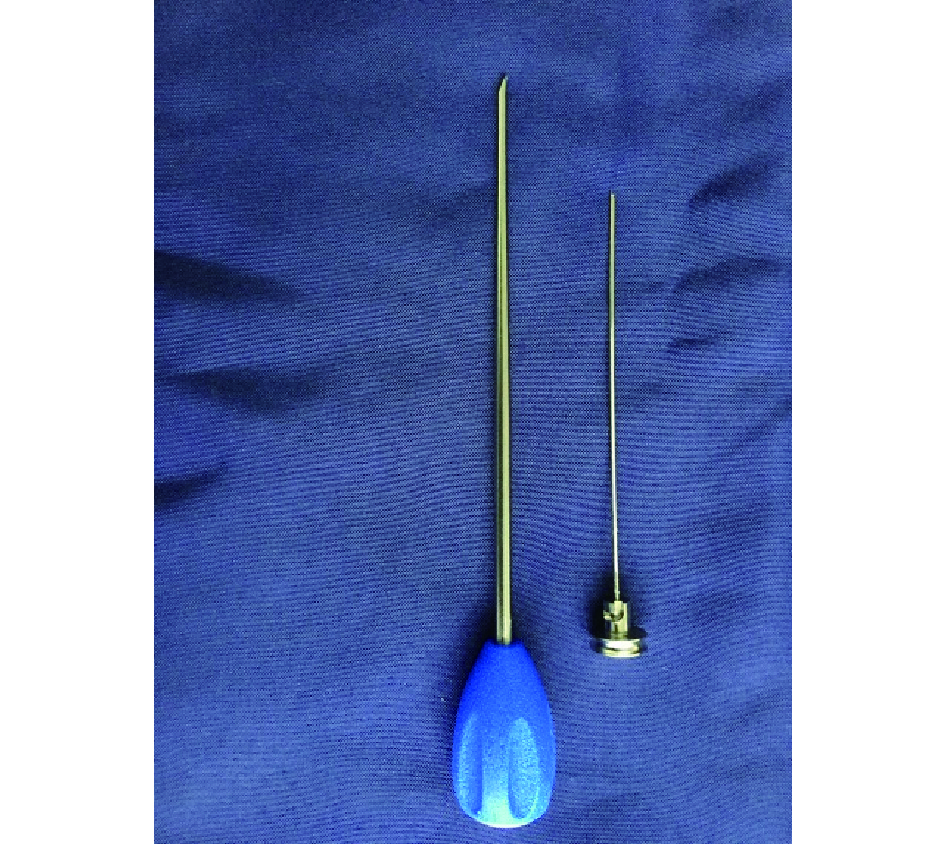

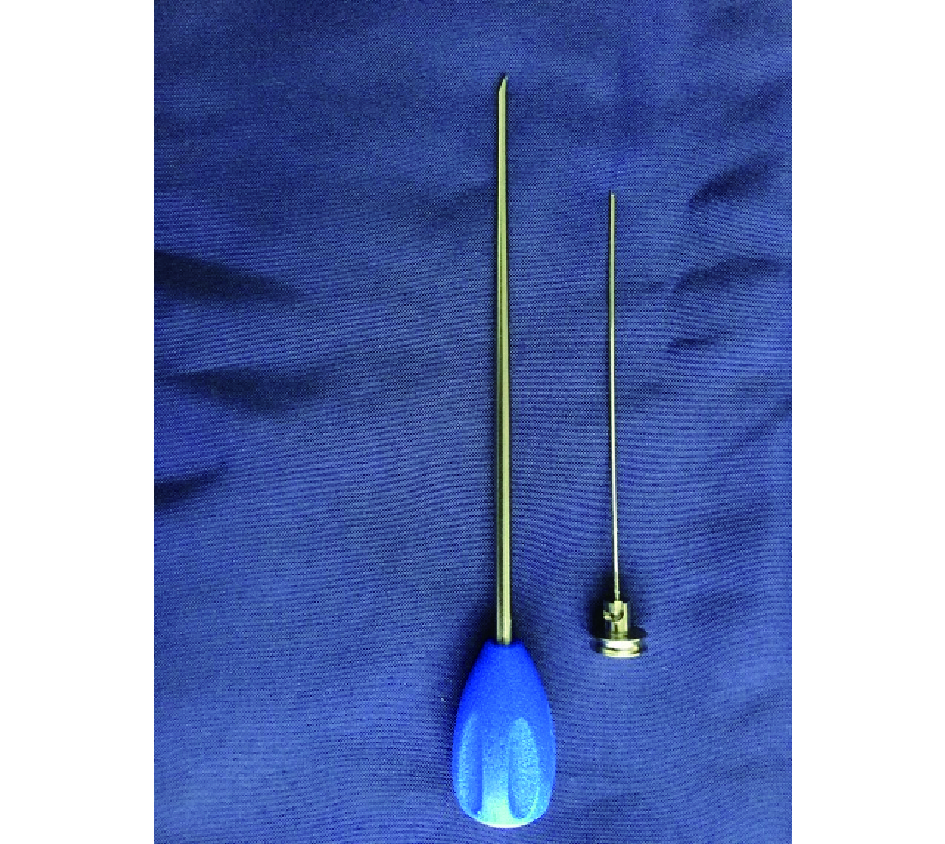

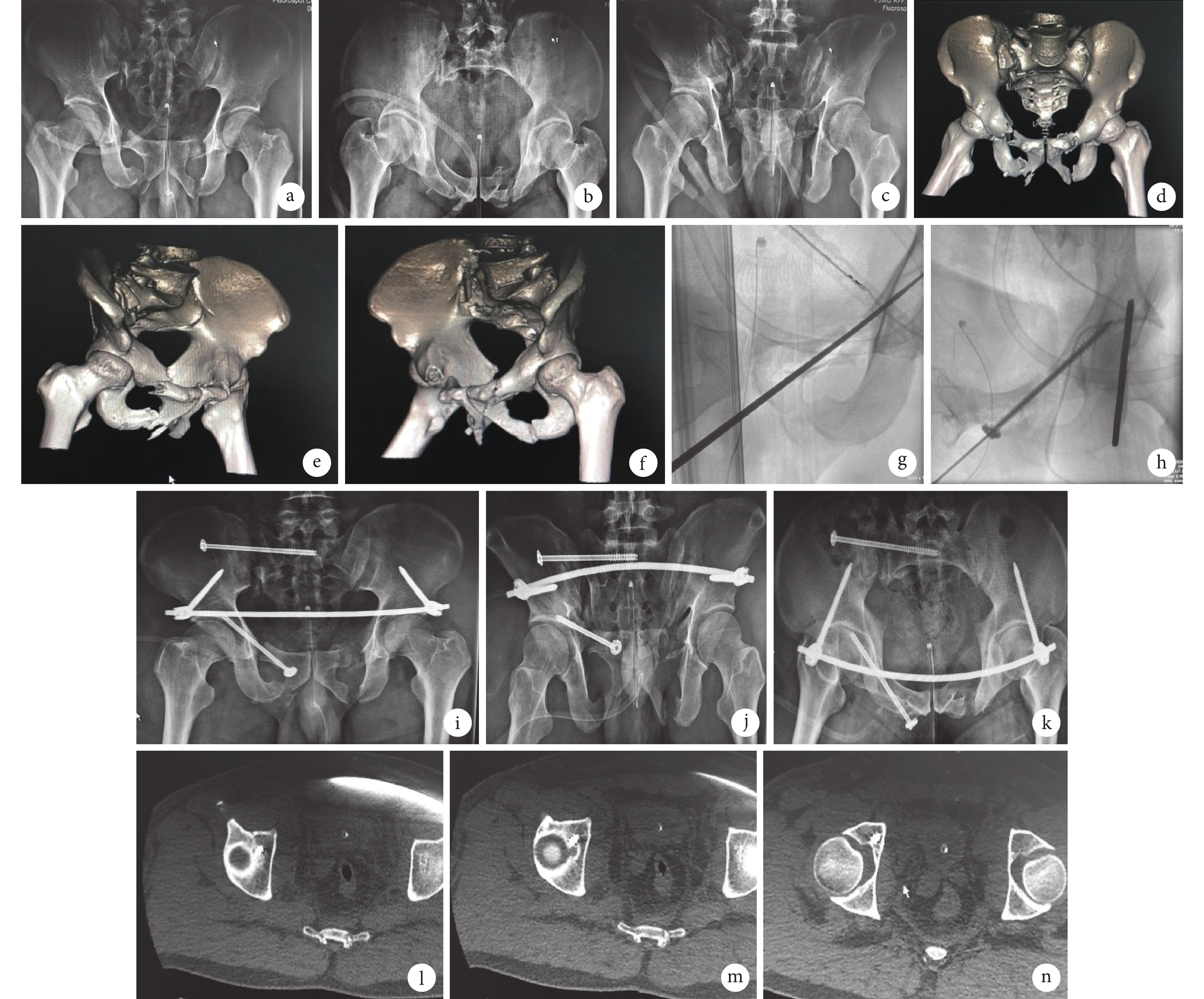

B 組:術中使用的空心開路器由廈門大博醫療有限公司協助制作,參數:前段外徑 3.5 mm、長度 15.0 cm,后段膨大部外徑 5.0 mm、長度 10.0 cm,總長 25.0 cm;中間為空心,內芯直徑 2.0 mm。見圖1。患者于全麻下取仰臥位,無需取輔助復位切口,于恥骨聯合處向患側恥骨上支方向作一長 2~3 cm 橫切口,進針點與 A 組相同。在進針點處用咬骨鉗咬開 5 mm 左右皮質,置入空心開路器并根據手感調整方向,如進入過程中阻力均勻且無落空感,說明其在松質骨通道內行進未穿出皮質;如阻力明顯或阻力突然消失,說明角度、方向有誤,需適當調整角度,必要時需透視下調整角度。本組 20 例骨折移位明顯,需在空心開路器即將抵達骨折線處通過開路器撬撥復位移位的骨折斷端(此時無需刻意追求骨折解剖復位),以利其順利通過骨折端。待透視下見空心開路器位置良好后,拔出開路器內芯,將導針穿入開路器空心通道內,并適當敲擊導針使其固定牢靠;然后拔出開路器,再沿導針擰入直徑 6.5 mm、長度合適的空心螺釘(Synthes 公司,瑞士),通過空心螺釘發揮髓內效應直接復位、加壓移位的骨折斷端。見圖2。

圖1

空心開路器外觀

Figure1.

Appearance of the hollow pedicle opener

圖1

空心開路器外觀

Figure1.

Appearance of the hollow pedicle opener

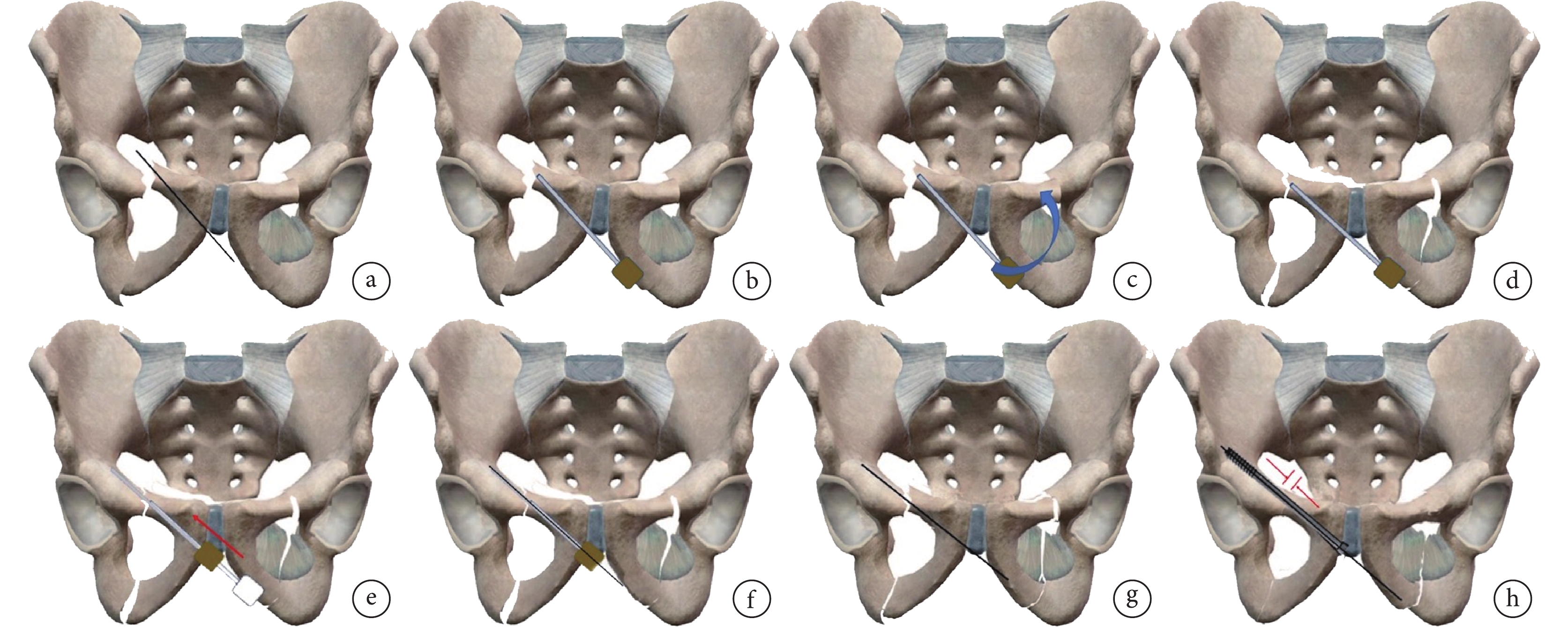

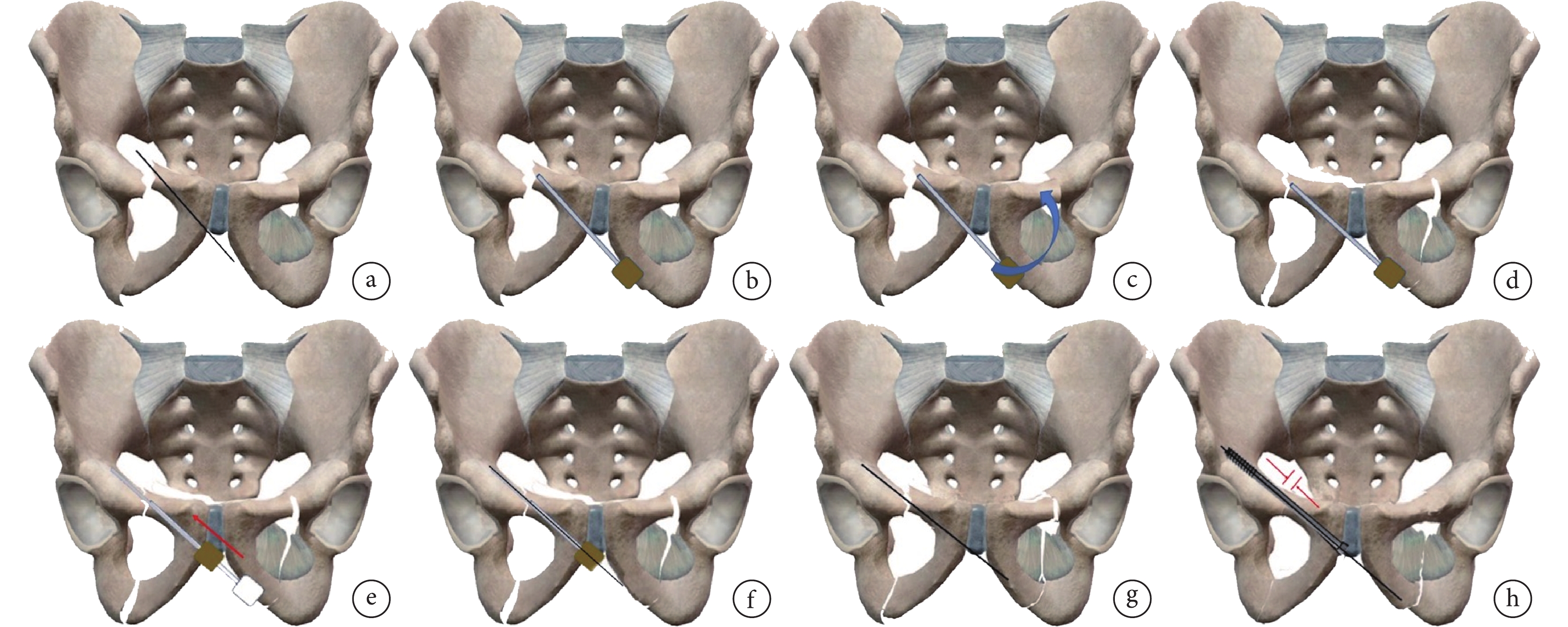

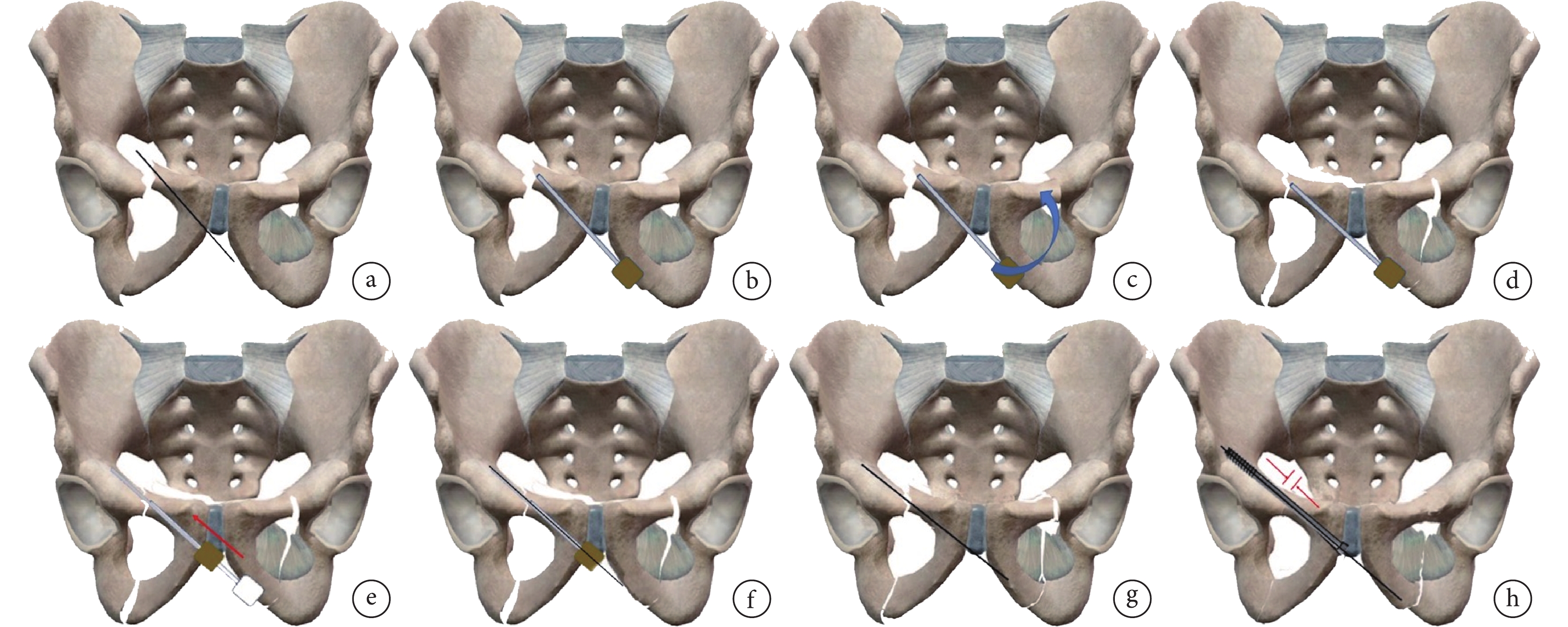

圖2

空心開路器輔助下恥骨支骨折閉合復位逆行恥骨螺釘植入示意圖

圖2

空心開路器輔助下恥骨支骨折閉合復位逆行恥骨螺釘植入示意圖

a. 骨折移位明顯時,單純導針置入容易從骨折端穿出;b. 置入空心開路器并根據手感調整方向,在尖端接近骨折端時停住;c. 通過開路器撬撥復位移位的骨折端,無需刻意追求骨折解剖復位;d. 通過開路器復位后的骨折端;e. 骨折復位后繼續鉆入開路器;f. C 臂 X 線機透視下見開路器位置良好后,在開路器中空內芯處進入導針并輕錘導針,使其固定牢靠;g. 撤去開路器,留下導針,此時骨折可能再次發生輕度移位,但可通過擰入空心螺釘發揮髓內效應復位骨折移位;h. 擰入空心螺釘,骨折端復位并加壓

Figure2. Schematic diagram of retrograde cannulated pubic fixation for the closed reduction of pubic branch fracture assisted by hollow pedicle openera. A simple guide needle was easily inserted and penetrated the fracture upon significant displacement; b. The hollow pedicle opener was fixed and the direction was adjusted by touch until the tip was close to the end of the fracture; c. Reduction of the displaced fracture end by using the opener to correct alignment, there was no need for anatomical reduction of the fracture; d. The fracture alignment after reduction assisted by the opener; e. After fracture reduction, the opener was continued to drill in; f. After checking the position of the opener by using a C-arm X-ray machine, a guide pin was inserted in the hollow centre of the opener and securely fixed by gently hammering; g. Removal of the opener, leaving the guide pin; at this time, the fracture might become slightly displaced, which could be corrected by further screwing the hollow screw to exert the intramedullary effect; h. Screwing the hollow screw, the fracture end was reduced and pressurized

1.4 術后處理

術后次日常規復查骨盆正位及出、入口位 X 線片、骨盆 CT 三維重建,以評估骨折復位情況以及螺釘是否進入關節腔。患者如無抗凝禁忌證則常規抗凝治療,并囑患者行踝泵功能鍛煉,避免下肢深靜脈血栓形成;術后 6 周及 3、6、12 個月囑患者復查 X 線片,根據復查情況決定是否下地負重。

1.5 觀測指標

記錄并比較兩組患者手術時間、出血量(如為骨盆多發骨折,僅記錄行恥骨螺釘植入的操作時間及出血量)、切口長度、植入螺釘長度及并發癥發生情況。術后次日根據 Matta 標準[11]評估骨盆正位及出、入口位 X 線片上的最大骨折移位程度,以評價術后骨折復位情況;術后 12 個月采用 Majeed 評分[12]評價功能。

1.6 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用 χ2 檢驗;等級資料組間比較采用 Wilcoxon 秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

兩組患者均順利完成手術,B 組手術時間、出血量及切口長度均顯著小于 A 組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組植入螺釘長度比較差異無統計學意義(t=0.793,P=0.437)。所有患者均獲隨訪,隨訪時間 8~24 個月,平均 16.8 個月。兩組均未出現血管、神經損傷,內固定物斷裂,螺釘進入關節腔,骨折不愈合等并發癥;兩組骨折愈合時間比較差異無統計學意義(t=?1.068,P=0.299)。A 組 2 例出現切口感染,1 例出現切口脂肪液化,經抗感染、換藥等治療后愈合良好;A 組 2 例、B 組 1 例出現下肢深靜脈血栓形成,均經血管外科會診、抗凝等處理后治愈。A 組并發癥發生率為 25.0%,顯著高于 B 組 4.5%,但差異無統計學意義(χ2=2.104,P=0.147)。A 組 1 例因植入螺釘較短,術后 6 周復查 X 線片發現骨折再移位,由于移位程度不嚴重(<2 cm),予以骨盆兜外固定后定期隨訪復查,骨折愈合良好,患肢功能未出現障礙;B 組無骨折再移位發生。術后次日 Matta 影像學評價及術后 12 個月 Majeed 功能評價兩組間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1、2。

)

Table1.

Comparison of related clinical indexes between the two groups (

)

Table1.

Comparison of related clinical indexes between the two groups ( )

)

3 典型病例

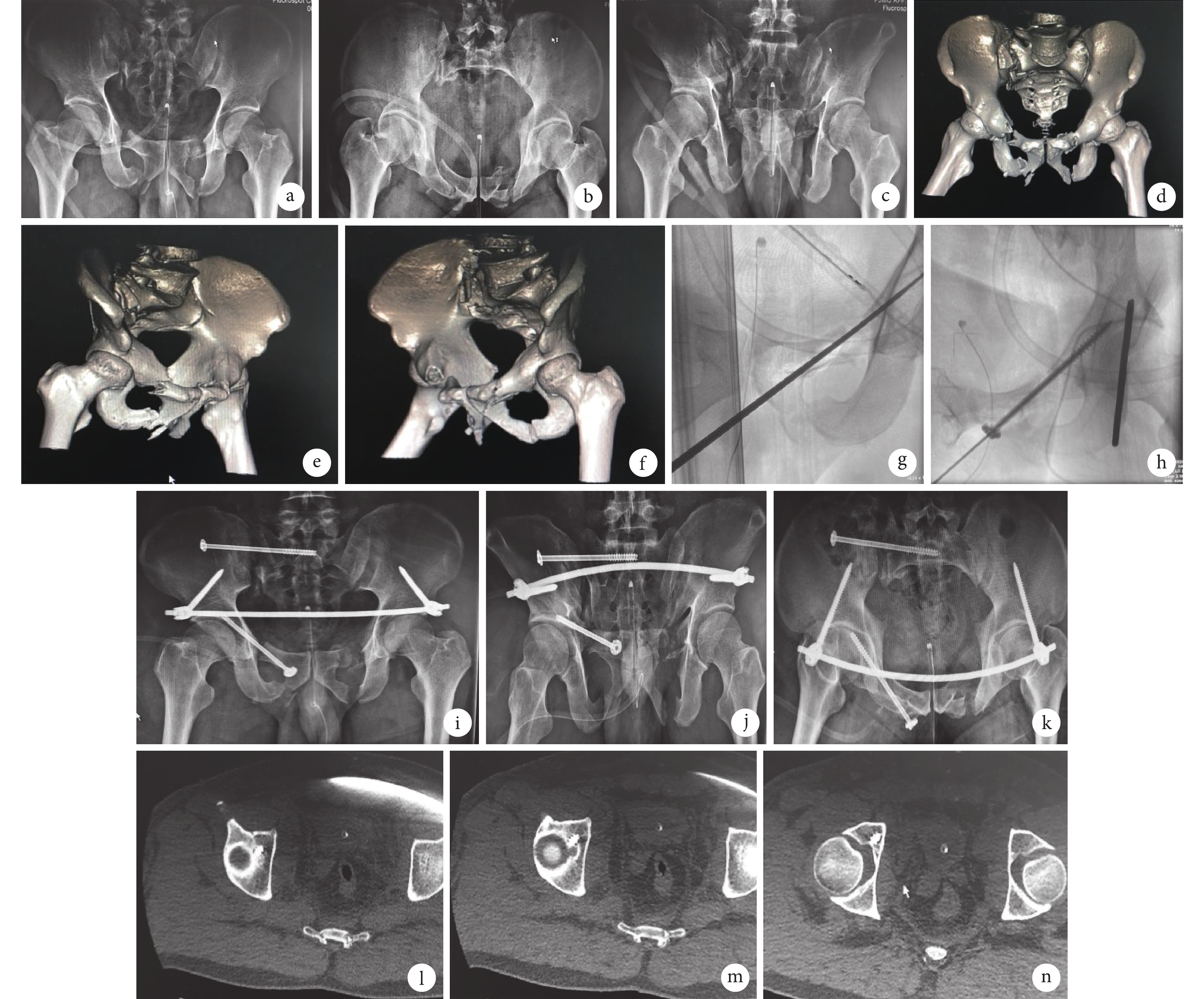

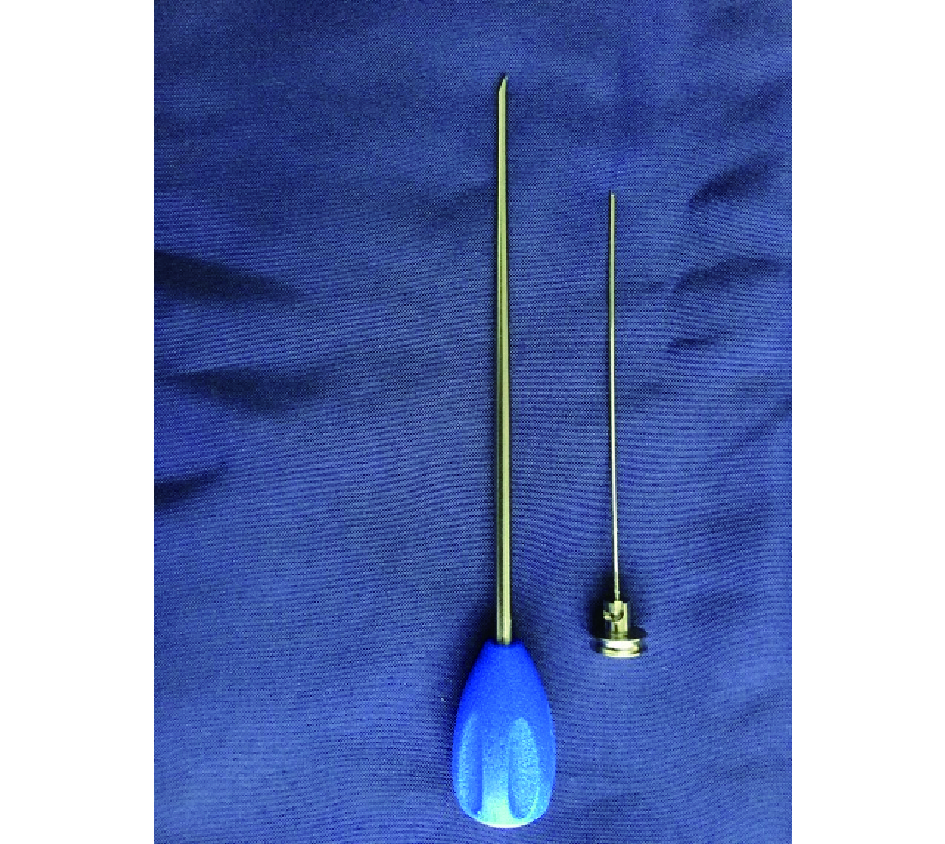

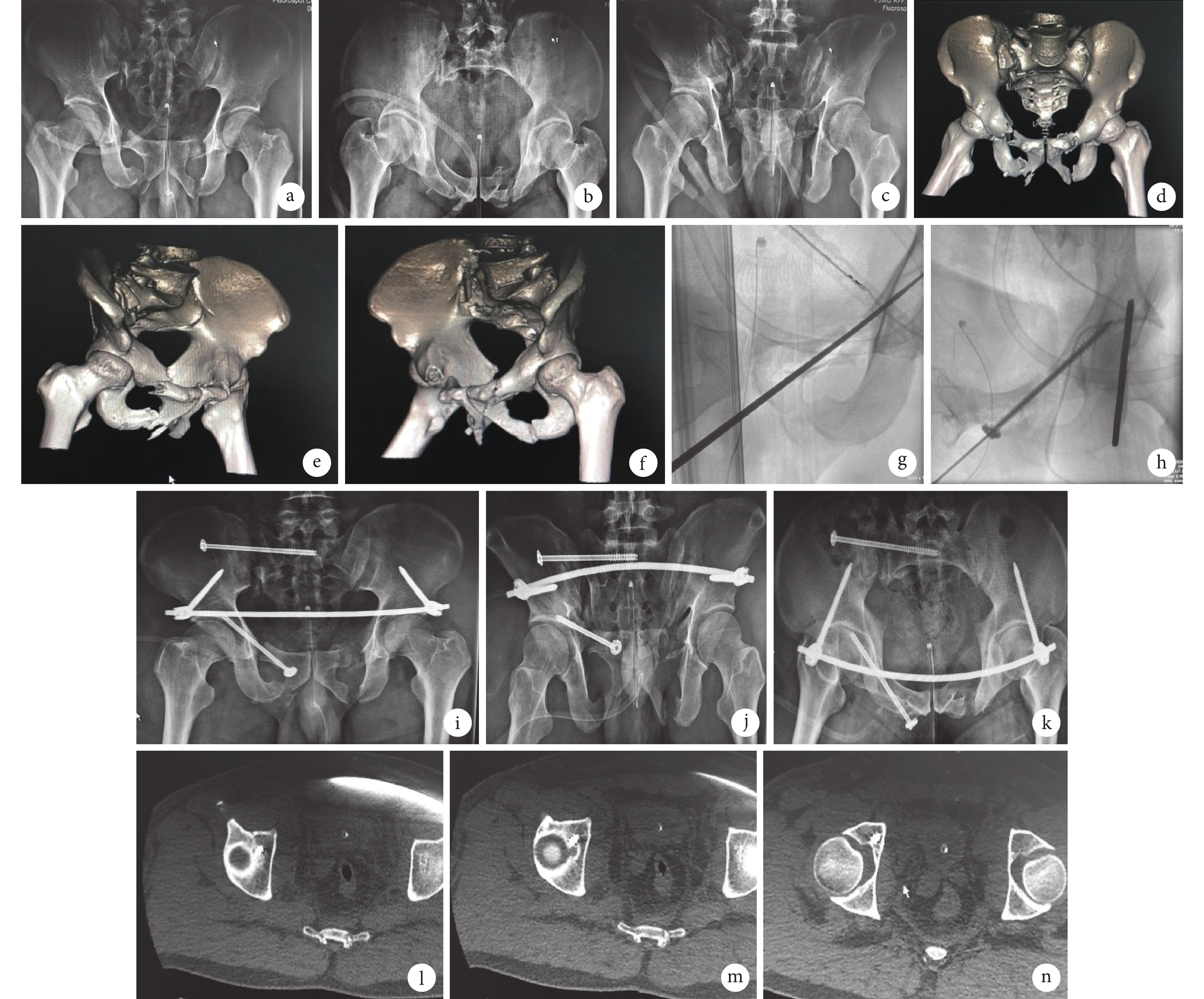

B 組患者 男,58 歲。高處墜落傷致 Tile C2 型骨盆骨折。術前骨盆正位及出、入口位 X 線片、CT 三維重建示右側骨盆為不穩定性骨折,左側存在部分不穩定。術中骨盆后環不穩定采用骶骨螺釘固定,前環不穩定采取 Infix 固定;左側恥骨支骨折予以臥床制動進行保守治療;右側恥骨支骨折移位明顯(>2 cm),行空心開路器輔助下經皮逆行恥骨螺釘植入術。常規消毒鋪巾后,于恥骨聯合處向右側恥骨上支方向作一長 2~3 cm 橫切口,取恥骨結節與恥骨粗隆連線的中點作為進針點,依次切開皮膚及皮下組織,鈍性分離至進針點,在進針點處用咬骨鉗咬開 5 mm 左右皮質,置入空心開路器并根據手感調整方向,然后在 C 臂 X 線機引導下利用空心開路器進行骨折撬撥復位,透視下見骨折復位良好、開路器進入良好的骨性通道;在開路器的中空通道內置入導針,并撤出開路器,擰入空心螺釘,骨折得到良好的復位和加壓。術后次日復查 X 線片示骨折復位良好,Matta 影像學評價為優,螺釘位置良好;CT 示螺釘未進入關節腔,無骨折再移位發生。術后 12 個月 Majeed 功能評價為優。見圖3。

圖3

典型病例

圖3

典型病例

a~f. 術前骨盆正位及出、入口位 X 線片、CT 三維重建;g. 術中透視下見骨折復位良好、開路器進入良好的骨性通道;h. 透視下在開路器中空通道內置入導針并撤出開路器,擰入空心螺釘,骨折得到良好復位和加壓;i~k. 術后次日骨盆正位及出、入口位 X 線片示骨折復位良好,螺釘位置良好;l~n. 術后次日 CT 示螺釘未進入關節腔

Figure3. A typical casea-f. Preoperative X-ray films of anteroposterior, exit, and entrance views and CT three-dimensional reconstruction; g. Intraoperative fluoroscopy showed a good reduction of the fracture and the opener entering a good bony channel; h. The fracture was well reduced and pressurized by inserting the guide needle into the hollow channel of the opener and removing the open breaker under fluoroscopy; i-k. X-ray films of anteroposterior, exit, and entrance views on the next day after operation, showed good fracture reduction and screw position; l-n. CT examination on the next day after operation, showed that the screw did not enter the joint cavity

4 討論

恥骨支骨折為骨盆前環損傷,一般認為如果不影響骨盆穩定性,未伴隨血管、神經及盆腔臟器損傷,可行保守治療。關于手術指征,一般認為當恥骨上支骨折移位>2 cm 時,建議行手術治療,以恢復其穩定性[13];郭曉山等[14]報道當前環存在 2 處以上骨折時,如雙側恥骨支骨折或同側上下恥骨支骨折,可破壞骨盆前環的穩定性,影響骨折愈合,建議進行手術固定。傳統方法是行切開復位鋼板內固定術,但創傷大、出血量多,因此在保證手術效果的前提下,如何將手術微創化以盡量減少對患者的創傷,是骨科醫生一直追求的目標。隨著 3D 打印技術[15]、計算機導航技術[16-18]的發展,在其輔助下均能實現骨盆前環手術的微創化,并提高術中螺釘植入的準確性[19]。但這些設備價格通常比較昂貴,學習曲線相對較長[7],基層醫院難以開展;同時這些導航技術主要優勢在于提高植釘的準確性,無法起到復位骨折的作用。因此如何能夠在閉合復位恥骨支骨折的情況下同時提高植釘的準確性,減少手術時間及對患者的創傷,是臨床手術的重點與難點。

4.1 空心開路器輔助下經皮逆行恥骨螺釘植入技術的優勢

在恥骨上支骨折的治療中,相較于切開復位內固定手術,經皮穿刺螺釘內固定具有微創、出血量少、可早期恢復等顯著優勢[20]。微創螺釘固定技術最佳適應證是骨折斷端無移位或僅有輕微移位[21],對于恥骨支骨折移位明顯患者,需先復位移位的骨折并維持復位再行導針置入[22],否則導針易從骨折斷端穿出,無法進入正確的植釘通道。因此,很多情況下在導針置入前需要作輔助切口進行切開復位并鉗夾固定骨折端,增加了手術難度、手術時間及患者創傷。

此外我們在臨床手術中還發現,傳統植釘操作還存在以下缺點,增加了手術操作難度及時間。① 空心螺釘的導針一般較細,強度弱,一旦進入單側皮質后就難以調整方向,如位置稍偏差則需要拔出重新置入,需多次反復透視才能取得較好的通道位置;而且假道形成較多時,找到一個良好的通道位置就更加困難。② 導針尖端較為銳利,通過高速鉆頭置入,手感反饋差,操作過程中比較難以通過手感確認其是否在松質骨通道內。③ 術中如操作不當容易造成導針折彎或斷裂,增加手術時間及手術創傷。④ 導針較為銳利,操作過程中尖端容易穿出骨皮質。由于骨盆與髖臼解剖結構復雜,骨骼形態極不規則且位置深在、變異較大、周圍重要組織器官密布[23],如導針尖端偏上穿出骨皮質區域,易造成血管、神經損傷;如導針尖端偏內穿出骨皮質區域,則可能造成盆腔臟器損傷,導致嚴重后果。

因此我們改良了該方法,通過空心開路器輔助下進行手術。該方法具有以下優點:① 良好復位是骨折手術成功關鍵,由于空心開路器強度高,不容易發生形變,因此可通過開路器閉合撬撥復位移位的骨折斷端,并能起到維持復位的作用。值得注意的是,此時無需追求解剖復位。Mosheiff 等[24]研究發現,沿逆行導針置入的空心螺釘可以對骨折遠端進行撬撥復位,我們在術中亦發現了該現象,待空心螺釘進入后,通過髓內效應可以自動復位移位的骨折斷端,并起到骨折加壓的作用。② 開路器的尖端相對較圓鈍,與導針相比更不容易穿出皮質。因此在遇到阻力很大無法突破時,則提示頂到皮質,可提示術者及時調整角度,無需反復透視調整進針方向,有效減少了手術時間。同時,其誤傷周圍血管、神經及重要臟器的風險更低。③ 開路器強度明顯高于導針,能夠在松質骨內根據手感調整方向及角度,不容易發生折彎或斷裂。④ 開路器近端有手柄握持,更易于操作。⑤ 開路器操作手感優于導針,其在松質骨內行進時反饋較明顯。

本研究結果顯示,B 組手術時間、出血量及切口長度均較 A 組明顯減少,差異有統計學意義(P<0.05)。通過空心開路器輔助下手術可以有效減少手術操作難度及時間以及對患者的創傷,為微創螺釘治療恥骨支骨折提供了新的技術選擇。然而該技術并不能完全替代計算機導航、Starr 架等目前主流骨盆微創手術技術,但其一個重要優勢在于無需投入大量購置費用,易于推廣。另外,B 組并發癥發生率為 4.5%,顯著低于 A 組 25.0%,但差異無統計學意義(P>0.05),可能與樣本量太小造成偏倚有關,因此還需要進一步增加樣本量進行研究,證實二者并發癥發生率的差異。

4.2 手術操作技巧

① 進釘點的開口需要稍大一些,若開口太小,開路器會緊貼開口,有可能增加開路器角度調整難度。我們一般通過咬骨鉗咬除進釘處的皮質,直徑約 5 mm,稍大于開路器外徑,若太大可導致皮質破壞太多,可能影響螺釘穩定性[25]。② 在開路器進入前,需先了解骨折在水平方向及垂直方向上的移位方式,為后續開路器輔助下的閉合復位提供參考。③ 開路器進入過程中,若在正確通道內行進,則可感覺到行進的阻力較為均勻,如出現阻力過大或阻力突然消失,說明角度欠佳,需及時調整,必要時在 C 臂 X 線機下透視確認進入角度。④ 在導針進入開路器內芯并抵達骨質時,需再輕錘導針尾端使其固定牢靠,否則在撤出開路器過程中可能將導針一起帶出,從而增加手術操作時間。⑤ 關于進釘點及進釘角度的選擇,孟昊業等[26]研究通過骨盆三維模型進行數字螺釘模擬植入,認為逆行螺釘最佳的進釘點為恥骨聯合下角,進釘角度與矢狀面、冠狀面和橫截面的夾角分別為 51.10°~53.44°、8.24°~8.45°、39.47°~35.26°;而 Mouhsine 等[27]認為逆行螺釘的最佳進釘點為恥骨結節稍外下方,尖端對準同側髂前上棘稍后下方,與矢狀面的夾角約為 45°、橫斷面的夾角約為 40° 方向進針,經恥骨上支通過前柱骨折部位到達髖臼上緣。我們的經驗是進釘角度因人而異,掌握大致角度再根據術中情況進行調整即可;但進釘點的選擇卻至關重要,一定要將進釘點周圍的骨性標志用電刀顯露干凈,否則如果骨面未顯露清楚,殘余的軟組織會造成進釘點的誤判,從而導致無法進入最佳的植釘通道,甚至影響后續骨折復位,骨性標志顯露清楚后,我們一般選擇恥骨粗隆與恥骨結節連線的中點作為進釘點。

4.3 手術適應證的選擇

① 由于空心開路器的優勢之一在于能夠通過杠桿原理初步復位移位的骨折斷端,最后通過螺釘的髓內效應最終復位骨折,因此對于有明顯移位的恥骨支骨折,可采用該方法進行閉合復位固定,與傳統開放復位植入螺釘相比,具有切口小、手術時間短、出血量少的優勢。因此,對于大部分遠側 1/2 恥骨支骨折的患者,即使骨折移位明顯,該方法也適合。② 對于陳舊性恥骨支骨折,由于骨痂的生長,單純通過開路器來進行復位可能有一定困難;同時,即使通過開路器能夠初步復位,導針進入良好的植釘通道,通過空心螺釘的髓內效應可能也無法獲得骨折的良好復位。因此,對于陳舊性恥骨支骨折,建議行有限切開輔助復位,再用該方法植入螺釘。③ 順行恥骨螺釘的植入適用于恥骨近端骨折患者。Starr 等[9]研究認為一般恥骨上支近端 1/2 骨折適合采用順行螺釘固定,而遠側 1/2 骨折則采用逆行螺釘固定;順行恥骨螺釘的進釘點位于髖臼上方至髂骨翼的骨質增厚區域,該區域的骨性入口與皮膚入口的距離較大,由于軟組織的阻擋在開路器調整角度時有一定困難,更重要的是,開路器從骨折近端進入,無法對移位骨折進行復位,對于移位的骨折仍需要切開復位,無法實現閉合復位的優勢。我們對 1 例移位明顯的恥骨近端骨折患者嘗試使用該方法,但由于復位困難,開路器始終無法進入良好的植釘通道,最終不得不采用有限切開復位方法。因此我們認為,對于順行恥骨螺釘的植入,本方法并無太大優勢。

綜上述,與傳統方法比較,空心開路器輔助下經皮逆行恥骨螺釘植入技術具有切口小、手術時間短、出血量少的優勢;能夠通過相對簡單的輔助工具實現恥骨移位骨折的閉合復位并進行螺釘植入,避免了額外的輔助復位切口,簡化了手術操作步驟,減少了對患者的創傷,并避免了高昂的設備購置費用,易于在基層醫院推廣和開展。

本研究也存在一些不足,例如病例數相對較少,不排除今后臨床工作中遇到無法閉合復位需要取輔助切口進行復位的可能,因此還需要進一步增加病例來驗證該技術的有效性;此外,目前該技術僅適用于恥骨支骨折的閉合復位與固定,應用范圍較為局限,在其他骨盆通道螺釘植入過程中是否可應用該技術進行輔助操作,還有待進一步研究。

作者貢獻:王海負責起草文章;葉君健負責研究設計;林章雄負責數據收集整理;吳貴負責數據統計分析;謝昀負責研究實施、對文章的知識性內容作批評性審閱。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經福建醫科大學附屬第一醫院醫學倫理委員會批準(閩醫大附一倫理醫技審[2015]084-1 號),患者均知情同意。

骨盆骨折是骨科常見的嚴重損傷,多見于交通事故傷、高處墜落傷等高能量損傷,特別是不穩定骨盆骨折,常合并腹部、胸部及頭部損傷,導致骨盆骨折有較高的死亡率及致殘率[1]。恥骨支骨折屬于骨盆前環損傷,骨盆前環對于維持骨盆穩定性具有重要作用[2]。目前,臨床治療骨盆前環損傷的術式主要包括切開復位內固定、閉合復位外固定架固定、閉合復位內固定架(Infix)固定、閉合復位空心螺釘固定等[3]。傳統切開復位內固定手術出血多、創傷大、并發癥發生率高[4],有文獻報道開放手術血管、神經損傷發生率可達 20%[5];此外,骨盆骨折患者往往伴隨神經、血管甚至泌尿生殖及腸道系統損傷[6],通常會行剖腹探查、結腸造瘺,如再行切開復位內固定術,手術切口感染風險會進一步提高。因此,對于骨盆損傷患者,微創手術具有明顯優勢。對于移位不明顯的恥骨支骨折患者,經皮微創螺釘植入技術目前得到較多學者認可,可有效減少患者疼痛、創傷小、并發癥發生率低[7],并且其生物力學穩定性與鋼板固定相當[8];但應用前提條件是骨折移位不明顯,對于骨折移位明顯的恥骨支骨折患者,通常閉合復位難度較高,往往需要另取輔助切口才能完成骨折復位[3]。因此,我們在臨床手術中通過改良技術,在恥骨支骨折行經皮逆行恥骨螺釘植入過程中采用空心開路器進行輔助操作,在恥骨支骨折移位情況下能夠對其進行閉合撬撥復位。現與傳統逆行恥骨螺釘植入固定方法進行比較,探討該改良技術治療恥骨支骨折的臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 單純恥骨支遠端 1/2 骨折或者合并有恥骨支遠端 1/2 骨折;② 閉合性骨折;③ 采用經皮逆行恥骨螺釘植入固定;④ 骨折時間<3 周;⑤ 隨訪資料完整。排除標準:① 恥骨支高位骨折不宜行逆行螺釘植入固定[9];② 合并有局部或全身性感染者;③ 伴有嚴重血管或神經損傷者;④ 過度肥胖者。2008 年 3 月—2019 年 3 月共 42 例患者符合選擇標準納入研究,根據手術方式分為傳統手術組(A 組 20 例,采用傳統逆行恥骨螺釘植入固定)與改良手術組(B 組 22 例,采用空心開路器輔助下經皮逆行恥骨螺釘植入固定)。

1.2 一般資料

A 組:男 12 例,女 8 例;年齡 22~54 歲,平均 40.5 歲。致傷原因:交通事故傷 9 例,高處墜落傷 9 例,其他傷 2 例。根據 Tile 分型,A2 型 1 例,B1 型 8 例,B2 型 3 例,B3 型 4 例,C1 型 2 例,C2 型 2 例。受傷至手術時間 3~14 d,平均 8.3 d。合并顱腦及胸、腹部損傷 3 例,存在結腸造瘺 1 例,合并其他部位骨折 7 例。

B 組:男 11 例,女 11 例;年齡 25~58 歲,平均 36.5 歲。致傷原因:交通事故傷 11 例,高處墜落傷 7 例,其他傷 4 例。根據 Tile 分型,A2 型 2 例,B1 型 6 例,B2 型 4 例,B3 型 4 例,C1 型 4 例,C2 型 2 例。受傷至手術時間 5~17 d,平均 9.2 d。合并顱腦及胸、腹部損傷 5 例,存在結腸造瘺 1 例,合并其他部位骨折 5 例。

兩組患者性別、年齡、致傷原因、骨折分型、合并癥及受傷至手術時間等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.3 手術方法

A 組:患者于全麻下取仰臥位,14 例患者因骨折移位明顯無法行閉合復位,需在骨折移位處取一輔助切口,直視下復位骨折端,并予以持骨鉗或巾鉗臨時固定;6 例骨折移位不明顯或經術前牽引復位滿意,則不取輔助切口。于恥骨聯合處向傷側恥骨上支方向作一長 2~3 cm 橫切口,取恥骨結節與恥骨粗隆的連線中點作為進針點,依次切開皮膚及皮下組織,鈍性分離至進針點。用低速電鉆緩慢鉆入導針,以骨盆出、入口位片及閉孔出口位(改良的閉孔斜位片,在閉孔斜位基礎上,透視機向骨盆出口位方向傾斜)透視[10]為參照,指引進針方向及角度,避免穿出,如位置欠佳需拔出導針并重新調整進針角度。待透視下見導針位置良好后,沿導針擰入直徑 6.5 mm、長度合適的空心螺釘(Synthes 公司,瑞士)。

B 組:術中使用的空心開路器由廈門大博醫療有限公司協助制作,參數:前段外徑 3.5 mm、長度 15.0 cm,后段膨大部外徑 5.0 mm、長度 10.0 cm,總長 25.0 cm;中間為空心,內芯直徑 2.0 mm。見圖1。患者于全麻下取仰臥位,無需取輔助復位切口,于恥骨聯合處向患側恥骨上支方向作一長 2~3 cm 橫切口,進針點與 A 組相同。在進針點處用咬骨鉗咬開 5 mm 左右皮質,置入空心開路器并根據手感調整方向,如進入過程中阻力均勻且無落空感,說明其在松質骨通道內行進未穿出皮質;如阻力明顯或阻力突然消失,說明角度、方向有誤,需適當調整角度,必要時需透視下調整角度。本組 20 例骨折移位明顯,需在空心開路器即將抵達骨折線處通過開路器撬撥復位移位的骨折斷端(此時無需刻意追求骨折解剖復位),以利其順利通過骨折端。待透視下見空心開路器位置良好后,拔出開路器內芯,將導針穿入開路器空心通道內,并適當敲擊導針使其固定牢靠;然后拔出開路器,再沿導針擰入直徑 6.5 mm、長度合適的空心螺釘(Synthes 公司,瑞士),通過空心螺釘發揮髓內效應直接復位、加壓移位的骨折斷端。見圖2。

圖1

空心開路器外觀

Figure1.

Appearance of the hollow pedicle opener

圖1

空心開路器外觀

Figure1.

Appearance of the hollow pedicle opener

圖2

空心開路器輔助下恥骨支骨折閉合復位逆行恥骨螺釘植入示意圖

圖2

空心開路器輔助下恥骨支骨折閉合復位逆行恥骨螺釘植入示意圖

a. 骨折移位明顯時,單純導針置入容易從骨折端穿出;b. 置入空心開路器并根據手感調整方向,在尖端接近骨折端時停住;c. 通過開路器撬撥復位移位的骨折端,無需刻意追求骨折解剖復位;d. 通過開路器復位后的骨折端;e. 骨折復位后繼續鉆入開路器;f. C 臂 X 線機透視下見開路器位置良好后,在開路器中空內芯處進入導針并輕錘導針,使其固定牢靠;g. 撤去開路器,留下導針,此時骨折可能再次發生輕度移位,但可通過擰入空心螺釘發揮髓內效應復位骨折移位;h. 擰入空心螺釘,骨折端復位并加壓

Figure2. Schematic diagram of retrograde cannulated pubic fixation for the closed reduction of pubic branch fracture assisted by hollow pedicle openera. A simple guide needle was easily inserted and penetrated the fracture upon significant displacement; b. The hollow pedicle opener was fixed and the direction was adjusted by touch until the tip was close to the end of the fracture; c. Reduction of the displaced fracture end by using the opener to correct alignment, there was no need for anatomical reduction of the fracture; d. The fracture alignment after reduction assisted by the opener; e. After fracture reduction, the opener was continued to drill in; f. After checking the position of the opener by using a C-arm X-ray machine, a guide pin was inserted in the hollow centre of the opener and securely fixed by gently hammering; g. Removal of the opener, leaving the guide pin; at this time, the fracture might become slightly displaced, which could be corrected by further screwing the hollow screw to exert the intramedullary effect; h. Screwing the hollow screw, the fracture end was reduced and pressurized

1.4 術后處理

術后次日常規復查骨盆正位及出、入口位 X 線片、骨盆 CT 三維重建,以評估骨折復位情況以及螺釘是否進入關節腔。患者如無抗凝禁忌證則常規抗凝治療,并囑患者行踝泵功能鍛煉,避免下肢深靜脈血栓形成;術后 6 周及 3、6、12 個月囑患者復查 X 線片,根據復查情況決定是否下地負重。

1.5 觀測指標

記錄并比較兩組患者手術時間、出血量(如為骨盆多發骨折,僅記錄行恥骨螺釘植入的操作時間及出血量)、切口長度、植入螺釘長度及并發癥發生情況。術后次日根據 Matta 標準[11]評估骨盆正位及出、入口位 X 線片上的最大骨折移位程度,以評價術后骨折復位情況;術后 12 個月采用 Majeed 評分[12]評價功能。

1.6 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用 χ2 檢驗;等級資料組間比較采用 Wilcoxon 秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

兩組患者均順利完成手術,B 組手術時間、出血量及切口長度均顯著小于 A 組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組植入螺釘長度比較差異無統計學意義(t=0.793,P=0.437)。所有患者均獲隨訪,隨訪時間 8~24 個月,平均 16.8 個月。兩組均未出現血管、神經損傷,內固定物斷裂,螺釘進入關節腔,骨折不愈合等并發癥;兩組骨折愈合時間比較差異無統計學意義(t=?1.068,P=0.299)。A 組 2 例出現切口感染,1 例出現切口脂肪液化,經抗感染、換藥等治療后愈合良好;A 組 2 例、B 組 1 例出現下肢深靜脈血栓形成,均經血管外科會診、抗凝等處理后治愈。A 組并發癥發生率為 25.0%,顯著高于 B 組 4.5%,但差異無統計學意義(χ2=2.104,P=0.147)。A 組 1 例因植入螺釘較短,術后 6 周復查 X 線片發現骨折再移位,由于移位程度不嚴重(<2 cm),予以骨盆兜外固定后定期隨訪復查,骨折愈合良好,患肢功能未出現障礙;B 組無骨折再移位發生。術后次日 Matta 影像學評價及術后 12 個月 Majeed 功能評價兩組間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1、2。

)

Table1.

Comparison of related clinical indexes between the two groups (

)

Table1.

Comparison of related clinical indexes between the two groups ( )

)

3 典型病例

B 組患者 男,58 歲。高處墜落傷致 Tile C2 型骨盆骨折。術前骨盆正位及出、入口位 X 線片、CT 三維重建示右側骨盆為不穩定性骨折,左側存在部分不穩定。術中骨盆后環不穩定采用骶骨螺釘固定,前環不穩定采取 Infix 固定;左側恥骨支骨折予以臥床制動進行保守治療;右側恥骨支骨折移位明顯(>2 cm),行空心開路器輔助下經皮逆行恥骨螺釘植入術。常規消毒鋪巾后,于恥骨聯合處向右側恥骨上支方向作一長 2~3 cm 橫切口,取恥骨結節與恥骨粗隆連線的中點作為進針點,依次切開皮膚及皮下組織,鈍性分離至進針點,在進針點處用咬骨鉗咬開 5 mm 左右皮質,置入空心開路器并根據手感調整方向,然后在 C 臂 X 線機引導下利用空心開路器進行骨折撬撥復位,透視下見骨折復位良好、開路器進入良好的骨性通道;在開路器的中空通道內置入導針,并撤出開路器,擰入空心螺釘,骨折得到良好的復位和加壓。術后次日復查 X 線片示骨折復位良好,Matta 影像學評價為優,螺釘位置良好;CT 示螺釘未進入關節腔,無骨折再移位發生。術后 12 個月 Majeed 功能評價為優。見圖3。

圖3

典型病例

圖3

典型病例

a~f. 術前骨盆正位及出、入口位 X 線片、CT 三維重建;g. 術中透視下見骨折復位良好、開路器進入良好的骨性通道;h. 透視下在開路器中空通道內置入導針并撤出開路器,擰入空心螺釘,骨折得到良好復位和加壓;i~k. 術后次日骨盆正位及出、入口位 X 線片示骨折復位良好,螺釘位置良好;l~n. 術后次日 CT 示螺釘未進入關節腔

Figure3. A typical casea-f. Preoperative X-ray films of anteroposterior, exit, and entrance views and CT three-dimensional reconstruction; g. Intraoperative fluoroscopy showed a good reduction of the fracture and the opener entering a good bony channel; h. The fracture was well reduced and pressurized by inserting the guide needle into the hollow channel of the opener and removing the open breaker under fluoroscopy; i-k. X-ray films of anteroposterior, exit, and entrance views on the next day after operation, showed good fracture reduction and screw position; l-n. CT examination on the next day after operation, showed that the screw did not enter the joint cavity

4 討論

恥骨支骨折為骨盆前環損傷,一般認為如果不影響骨盆穩定性,未伴隨血管、神經及盆腔臟器損傷,可行保守治療。關于手術指征,一般認為當恥骨上支骨折移位>2 cm 時,建議行手術治療,以恢復其穩定性[13];郭曉山等[14]報道當前環存在 2 處以上骨折時,如雙側恥骨支骨折或同側上下恥骨支骨折,可破壞骨盆前環的穩定性,影響骨折愈合,建議進行手術固定。傳統方法是行切開復位鋼板內固定術,但創傷大、出血量多,因此在保證手術效果的前提下,如何將手術微創化以盡量減少對患者的創傷,是骨科醫生一直追求的目標。隨著 3D 打印技術[15]、計算機導航技術[16-18]的發展,在其輔助下均能實現骨盆前環手術的微創化,并提高術中螺釘植入的準確性[19]。但這些設備價格通常比較昂貴,學習曲線相對較長[7],基層醫院難以開展;同時這些導航技術主要優勢在于提高植釘的準確性,無法起到復位骨折的作用。因此如何能夠在閉合復位恥骨支骨折的情況下同時提高植釘的準確性,減少手術時間及對患者的創傷,是臨床手術的重點與難點。

4.1 空心開路器輔助下經皮逆行恥骨螺釘植入技術的優勢

在恥骨上支骨折的治療中,相較于切開復位內固定手術,經皮穿刺螺釘內固定具有微創、出血量少、可早期恢復等顯著優勢[20]。微創螺釘固定技術最佳適應證是骨折斷端無移位或僅有輕微移位[21],對于恥骨支骨折移位明顯患者,需先復位移位的骨折并維持復位再行導針置入[22],否則導針易從骨折斷端穿出,無法進入正確的植釘通道。因此,很多情況下在導針置入前需要作輔助切口進行切開復位并鉗夾固定骨折端,增加了手術難度、手術時間及患者創傷。

此外我們在臨床手術中還發現,傳統植釘操作還存在以下缺點,增加了手術操作難度及時間。① 空心螺釘的導針一般較細,強度弱,一旦進入單側皮質后就難以調整方向,如位置稍偏差則需要拔出重新置入,需多次反復透視才能取得較好的通道位置;而且假道形成較多時,找到一個良好的通道位置就更加困難。② 導針尖端較為銳利,通過高速鉆頭置入,手感反饋差,操作過程中比較難以通過手感確認其是否在松質骨通道內。③ 術中如操作不當容易造成導針折彎或斷裂,增加手術時間及手術創傷。④ 導針較為銳利,操作過程中尖端容易穿出骨皮質。由于骨盆與髖臼解剖結構復雜,骨骼形態極不規則且位置深在、變異較大、周圍重要組織器官密布[23],如導針尖端偏上穿出骨皮質區域,易造成血管、神經損傷;如導針尖端偏內穿出骨皮質區域,則可能造成盆腔臟器損傷,導致嚴重后果。

因此我們改良了該方法,通過空心開路器輔助下進行手術。該方法具有以下優點:① 良好復位是骨折手術成功關鍵,由于空心開路器強度高,不容易發生形變,因此可通過開路器閉合撬撥復位移位的骨折斷端,并能起到維持復位的作用。值得注意的是,此時無需追求解剖復位。Mosheiff 等[24]研究發現,沿逆行導針置入的空心螺釘可以對骨折遠端進行撬撥復位,我們在術中亦發現了該現象,待空心螺釘進入后,通過髓內效應可以自動復位移位的骨折斷端,并起到骨折加壓的作用。② 開路器的尖端相對較圓鈍,與導針相比更不容易穿出皮質。因此在遇到阻力很大無法突破時,則提示頂到皮質,可提示術者及時調整角度,無需反復透視調整進針方向,有效減少了手術時間。同時,其誤傷周圍血管、神經及重要臟器的風險更低。③ 開路器強度明顯高于導針,能夠在松質骨內根據手感調整方向及角度,不容易發生折彎或斷裂。④ 開路器近端有手柄握持,更易于操作。⑤ 開路器操作手感優于導針,其在松質骨內行進時反饋較明顯。

本研究結果顯示,B 組手術時間、出血量及切口長度均較 A 組明顯減少,差異有統計學意義(P<0.05)。通過空心開路器輔助下手術可以有效減少手術操作難度及時間以及對患者的創傷,為微創螺釘治療恥骨支骨折提供了新的技術選擇。然而該技術并不能完全替代計算機導航、Starr 架等目前主流骨盆微創手術技術,但其一個重要優勢在于無需投入大量購置費用,易于推廣。另外,B 組并發癥發生率為 4.5%,顯著低于 A 組 25.0%,但差異無統計學意義(P>0.05),可能與樣本量太小造成偏倚有關,因此還需要進一步增加樣本量進行研究,證實二者并發癥發生率的差異。

4.2 手術操作技巧

① 進釘點的開口需要稍大一些,若開口太小,開路器會緊貼開口,有可能增加開路器角度調整難度。我們一般通過咬骨鉗咬除進釘處的皮質,直徑約 5 mm,稍大于開路器外徑,若太大可導致皮質破壞太多,可能影響螺釘穩定性[25]。② 在開路器進入前,需先了解骨折在水平方向及垂直方向上的移位方式,為后續開路器輔助下的閉合復位提供參考。③ 開路器進入過程中,若在正確通道內行進,則可感覺到行進的阻力較為均勻,如出現阻力過大或阻力突然消失,說明角度欠佳,需及時調整,必要時在 C 臂 X 線機下透視確認進入角度。④ 在導針進入開路器內芯并抵達骨質時,需再輕錘導針尾端使其固定牢靠,否則在撤出開路器過程中可能將導針一起帶出,從而增加手術操作時間。⑤ 關于進釘點及進釘角度的選擇,孟昊業等[26]研究通過骨盆三維模型進行數字螺釘模擬植入,認為逆行螺釘最佳的進釘點為恥骨聯合下角,進釘角度與矢狀面、冠狀面和橫截面的夾角分別為 51.10°~53.44°、8.24°~8.45°、39.47°~35.26°;而 Mouhsine 等[27]認為逆行螺釘的最佳進釘點為恥骨結節稍外下方,尖端對準同側髂前上棘稍后下方,與矢狀面的夾角約為 45°、橫斷面的夾角約為 40° 方向進針,經恥骨上支通過前柱骨折部位到達髖臼上緣。我們的經驗是進釘角度因人而異,掌握大致角度再根據術中情況進行調整即可;但進釘點的選擇卻至關重要,一定要將進釘點周圍的骨性標志用電刀顯露干凈,否則如果骨面未顯露清楚,殘余的軟組織會造成進釘點的誤判,從而導致無法進入最佳的植釘通道,甚至影響后續骨折復位,骨性標志顯露清楚后,我們一般選擇恥骨粗隆與恥骨結節連線的中點作為進釘點。

4.3 手術適應證的選擇

① 由于空心開路器的優勢之一在于能夠通過杠桿原理初步復位移位的骨折斷端,最后通過螺釘的髓內效應最終復位骨折,因此對于有明顯移位的恥骨支骨折,可采用該方法進行閉合復位固定,與傳統開放復位植入螺釘相比,具有切口小、手術時間短、出血量少的優勢。因此,對于大部分遠側 1/2 恥骨支骨折的患者,即使骨折移位明顯,該方法也適合。② 對于陳舊性恥骨支骨折,由于骨痂的生長,單純通過開路器來進行復位可能有一定困難;同時,即使通過開路器能夠初步復位,導針進入良好的植釘通道,通過空心螺釘的髓內效應可能也無法獲得骨折的良好復位。因此,對于陳舊性恥骨支骨折,建議行有限切開輔助復位,再用該方法植入螺釘。③ 順行恥骨螺釘的植入適用于恥骨近端骨折患者。Starr 等[9]研究認為一般恥骨上支近端 1/2 骨折適合采用順行螺釘固定,而遠側 1/2 骨折則采用逆行螺釘固定;順行恥骨螺釘的進釘點位于髖臼上方至髂骨翼的骨質增厚區域,該區域的骨性入口與皮膚入口的距離較大,由于軟組織的阻擋在開路器調整角度時有一定困難,更重要的是,開路器從骨折近端進入,無法對移位骨折進行復位,對于移位的骨折仍需要切開復位,無法實現閉合復位的優勢。我們對 1 例移位明顯的恥骨近端骨折患者嘗試使用該方法,但由于復位困難,開路器始終無法進入良好的植釘通道,最終不得不采用有限切開復位方法。因此我們認為,對于順行恥骨螺釘的植入,本方法并無太大優勢。

綜上述,與傳統方法比較,空心開路器輔助下經皮逆行恥骨螺釘植入技術具有切口小、手術時間短、出血量少的優勢;能夠通過相對簡單的輔助工具實現恥骨移位骨折的閉合復位并進行螺釘植入,避免了額外的輔助復位切口,簡化了手術操作步驟,減少了對患者的創傷,并避免了高昂的設備購置費用,易于在基層醫院推廣和開展。

本研究也存在一些不足,例如病例數相對較少,不排除今后臨床工作中遇到無法閉合復位需要取輔助切口進行復位的可能,因此還需要進一步增加病例來驗證該技術的有效性;此外,目前該技術僅適用于恥骨支骨折的閉合復位與固定,應用范圍較為局限,在其他骨盆通道螺釘植入過程中是否可應用該技術進行輔助操作,還有待進一步研究。

作者貢獻:王海負責起草文章;葉君健負責研究設計;林章雄負責數據收集整理;吳貴負責數據統計分析;謝昀負責研究實施、對文章的知識性內容作批評性審閱。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經福建醫科大學附屬第一醫院醫學倫理委員會批準(閩醫大附一倫理醫技審[2015]084-1 號),患者均知情同意。