引用本文: 羅顯德, 段戡, 覃仁鐳, 張翼升. 截石位在閉合復位交鎖髓內釘內固定治療脛骨干骨折中的應用研究. 中國修復重建外科雜志, 2020, 34(9): 1101-1105. doi: 10.7507/1002-1892.202002101 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

脛骨干骨折是常見的四肢骨折類型,約占全身骨折的 13.7%[1]。交鎖髓內釘固定是臨床治療此類骨折的有效術式,符合生物力學要求,能有效糾正骨折成角畸形,具有出血少、創傷小的特點[2]。交鎖髓內釘內固定術中患者通常取平臥位,該體位下閉合復位骨折有一定難度,甚至發生復位失敗,需改為切開復位,增加術中出血,而且術中需多次透視。截石位一般用于婦科、產科及普外科手術,骨科手術應用較少。我們在臨床中發現,脛骨干骨折患者取該體位時,因小腿自然下垂,骨折斷端已部分復位,術者只需稍用力即可完全復位,與傳統平臥位下復位相比,手術操作更簡便。為進一步明確截石位用于閉合復位交鎖髓內釘內固定術的優勢,我們對采用截石位和平臥位手術的脛骨干骨折患者臨床資料進行了比較研究。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 外傷導致的脛骨干骨折;② 骨折未涉及關節面;③ 單純交鎖髓內釘內固定治療;④ 隨訪時間達 1 年;⑤ 患者均簽署知情同意。排除標準:① 合并嚴重心腦血管疾病,不能耐受手術者;② 孕婦、有心理或精神疾患不能配合手術者。2015 年 1 月—2018 年 5 月,共 78 例患者符合選擇標準納入研究。其中 33 例采用截石位(試驗組),45 例采用傳統平臥位(對照組)。

1.2 一般資料

試驗組:男 27 例,女 6 例;年齡 25~56 歲,平均 34.8 歲。致傷原因:交通事故傷 21 例,摔傷 12 例。受傷至入院時間 1~5 h,平均 3.5 h;受傷至手術時間 3~6 d,平均 4.6 d。骨折部位:脛骨上 1/3 骨折 20 例,中 1/3 骨折 8 例,下 1/3 骨折 5 例。骨折類型:橫斷骨折 13 例,斜形骨折 16 例,粉碎性骨折 4 例。單純脛骨骨折 17 例,合并同側腓骨骨折 16 例。

對照組:男 36 例,女 9 例;年齡 23~58 歲,平均 35.2 歲。致傷原因:交通事故傷 32 例,摔傷 13 例。受傷至入院時間 0.5~6.0 h,平均 3.7 h;受傷至手術時間 2~7 d,平均 4.8 d。骨折部位:脛骨上 1/3 骨折 27 例,中 1/3 骨折 11 例,下 1/3 骨折 7 例。骨折類型:橫斷骨折 16 例,斜形骨折 21 例,粉碎性骨折 8 例。單純脛骨骨折 24 例,合并同側腓骨骨折 21 例。

兩組患者性別、年齡、致傷原因、受傷至入院時間、受傷至手術時間、骨折部位及類型等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.3 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成,均采用持續硬膜外麻醉。

試驗組:患者平臥于截石體位床,患肢屈髖、屈膝放于截石位托架上并高于手術臺,常規消毒鋪巾。當患肢明顯低于手術臺面時,可將其置于顱腦手術專用的顱腦膜袋中,患肢整體貼無菌膜,確保無菌操作。在髕韌帶旁內側、脛骨結節上緣作一長 4~5 cm 縱切口,撐開髕韌帶,暴露脛骨平臺前緣斜坡并在斜坡正中開口、近端擴髓,植入導針。由助手持續牽引足踝處,術者捫及脛骨力線基本恢復后將導針通過骨折端達脛骨遠端,以感覺導針在髓腔內滑動、有明顯摩擦感提示導針位于髓腔內;必要時骨折斷端切開復位。C 臂 X 線機透視導針位置理想后,依次擴髓,植入髓內釘。最后,將患肢平放于手術床上,瞄準器引導下安裝鎖釘。

對照組:患者平臥于牽引床,常規消毒鋪巾。同試驗組方法植入導針后,膝關節屈曲 120°,一助手抱大腿向上牽拉、另一助手牽拉足踝處,術者捫及脛骨力線基本恢復后將導針通過骨折端達脛骨遠端,必要時骨折斷端切開復位。C 臂 X 線機透視明確導針位置理想后,依次擴髓,植入髓內釘,瞄準器引導下安裝鎖釘。

1.4 術后處理及療效評價指標

兩組術后抬高患肢,給予消腫止痛、預防下肢深靜脈血栓形成等治療,復查下肢血管彩色超聲,觀察有無血栓形成。第 3 天指導患者開始功能鍛煉。記錄兩組手術時間、術中出血量、術中透視次數、切開復位例數以及術后切口感染發生情況、骨折愈合情況。采用疼痛視覺模擬評分(VAS)及 Harris 評分評價療效。

1.5 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用 χ2 檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

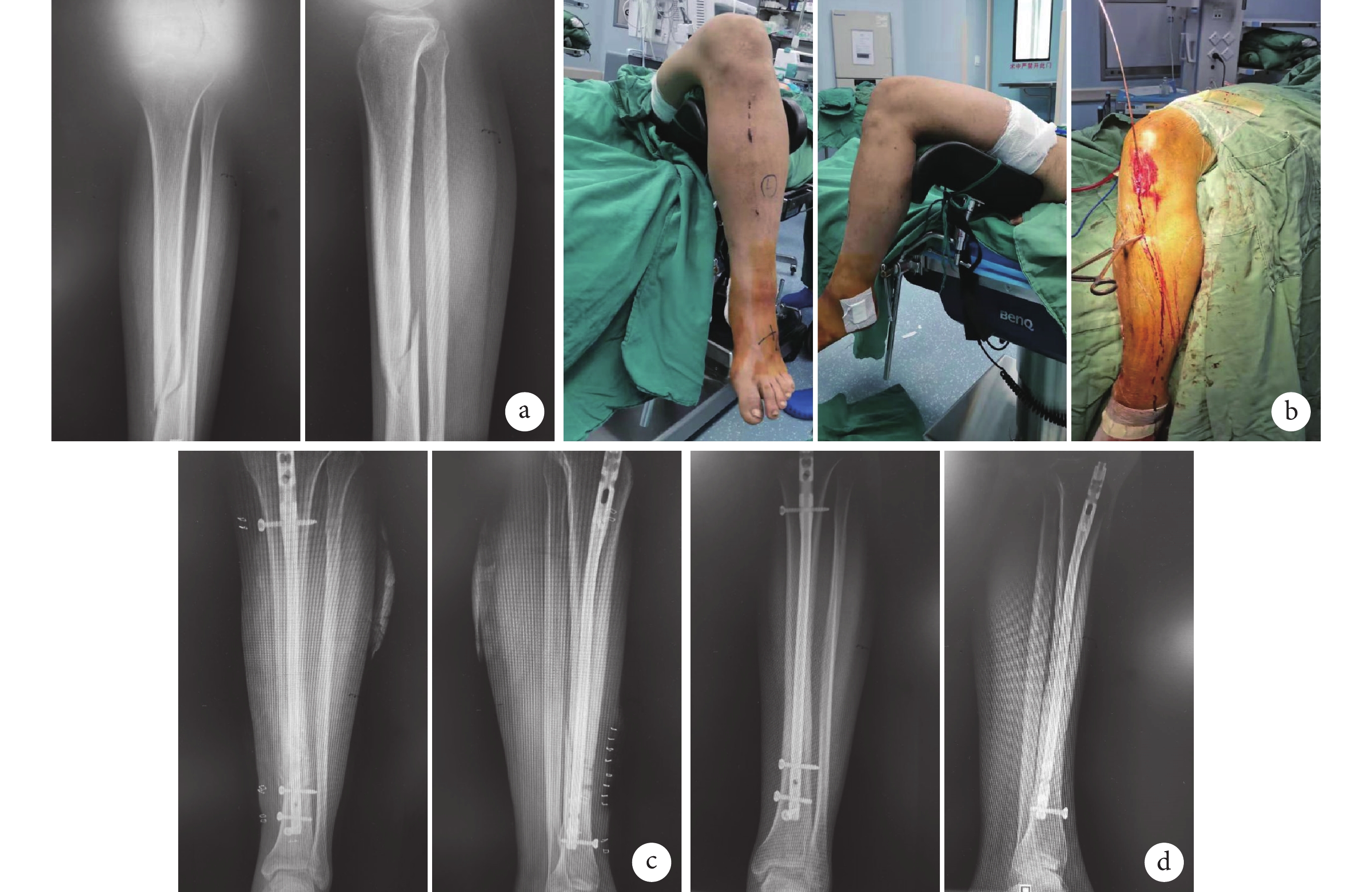

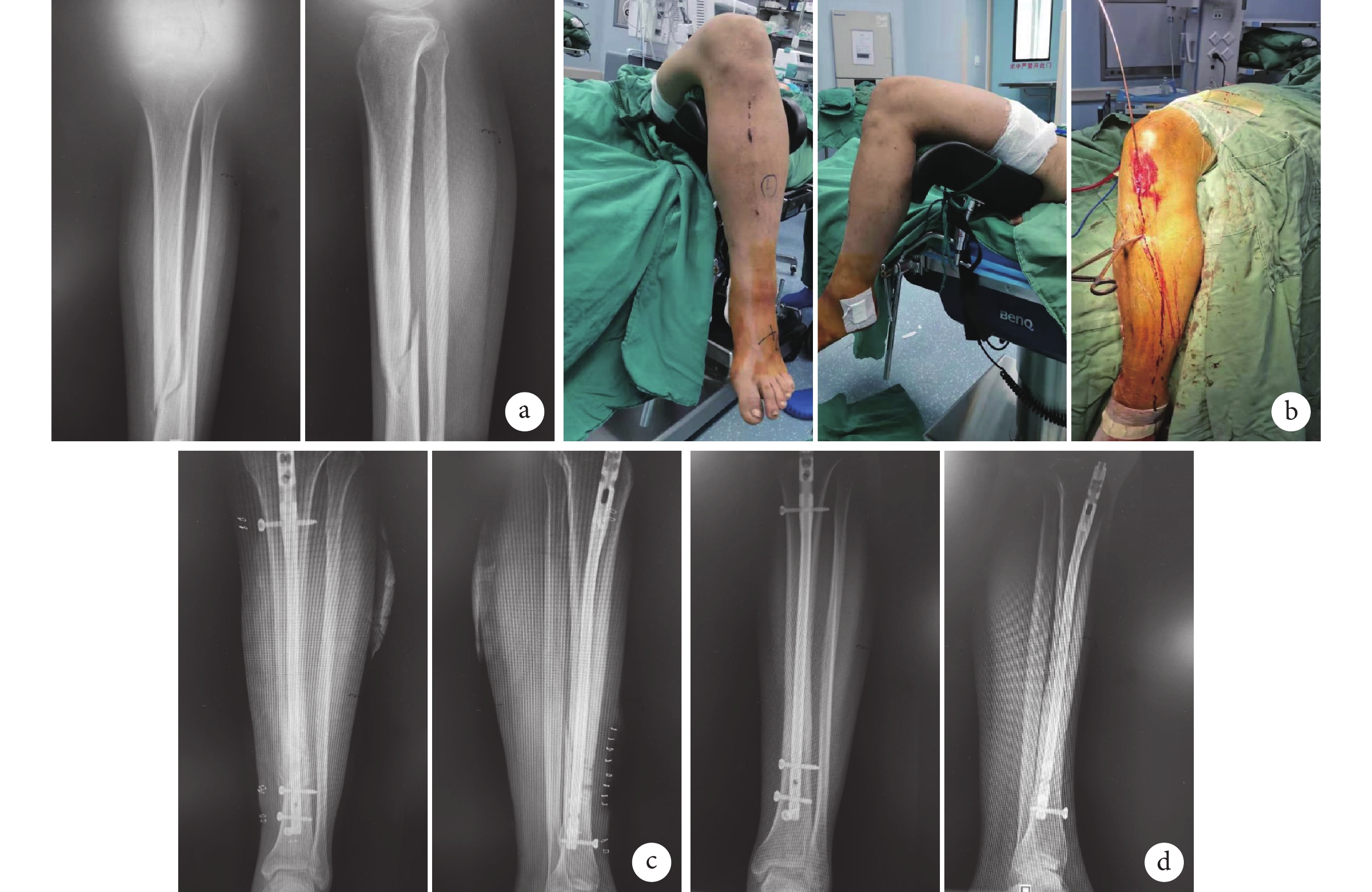

兩組手術均順利完成。試驗組在手術時間、術中出血量、術中透視次數及切開復位例數方面均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。術后試驗組 1 例(3.03%)、對照組 3 例(6.67%)發生切口感染,感染發生率差異有統計學意義(χ2=0.139,P=0.045);經清潔換藥、積極抗感染治療后,切口均愈合。其余患者切口均Ⅰ期愈合。X 線片復查示兩組骨折均愈合,試驗組骨折愈合時間為(5.30±1.33)個月,對照組為(5.98±1.80)個月,差異無統計學意義(t=?1.815,P=0.073)。見圖 1。

圖1

試驗組患者,男,27 歲,左側脛骨骨折行閉合復位交鎖髓內釘內固定術

圖1

試驗組患者,男,27 歲,左側脛骨骨折行閉合復位交鎖髓內釘內固定術

a. 術前 X 線片;b. 術中于截石位復位骨折;c. 術后2 d X 線片;d. 術后 10 個月 X 線片

Figure1. A 27-year-old male patient with left tibial fracture treated with closed reduction and interlocking intramedullary nail fixation in the trial groupa. X-ray films before operation; b. Fracture reduction under lithotomy position during operation; c. X-ray films at 2 days after operation; d. X-ray films at 10 months after operation

兩組術前及術后 3、6、12 個月 VAS 評分以及膝關節、踝關節 Harris 評分差異均無統計學意義(P>0.05),術后 3 d 試驗組 VAS 評分明顯低于對照組,膝關節、踝關節 Harris 評分高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表 2~4。

)

Table2.

Comparison of VAS scores between the two groups before and after operation (

)

Table2.

Comparison of VAS scores between the two groups before and after operation ( )

)

)

Table3.

Comparison of Harris scores of knee joints between the two groups before and after operation (

)

Table3.

Comparison of Harris scores of knee joints between the two groups before and after operation ( )

)

)

Table4.

Comparison of Harris scores of ankle joints between the two groups before and after operation (

)

Table4.

Comparison of Harris scores of ankle joints between the two groups before and after operation ( )

)

3 討論

選擇合適的手術體位能縮短手術時間、減少術中出血,確保手術順利完成[3-4]。閉合復位交鎖髓內釘內固定術中患者通常取平臥位,在閉合復位骨折時需要 1 名助手抱患側大腿向上持續牽拉復位,如閉合復位不順利,牽拉時間長,助手疲勞后不能有效維持牽拉復位,會增加復位失敗率,進一步延長手術時間。而術中患者取截石位時,患肢置于支架上,小腿自然下垂,助手無需長時間抬高患者大腿進行持續牽拉復位,有效避免了上述問題,從而降低了閉合復位失敗風險[5];同時由于小腿自然下垂,手術操作時更靈活,術者操作更簡便[6-7]。本研究中,試驗組手術時間明顯縮短,術中透視次數明顯減少,提示截石位下脛骨干骨折更易復位,只需 1 名助手輕輕持續牽引復位,術者即可將導針通過骨折斷端。術中閉合復位如達不到理想復位效果時,我們通常采取骨折處切開復位以達到骨折對位對線,從而確保手術順利進行。術中反復復位以及切開復位均會增加軟組織損傷及術中出血,影響后期組織愈合[8]。本研究試驗組大部分患者順利復位,需切開復位例數明顯少于對照組,提示采用截石位有利于術中骨折復位。而且試驗組術后 3 d VAS 評分和踝關節、膝關節 Harris 評分均優于對照組,分析與對照組手術過程中反復多次牽拉復位加重軟組織損傷程度密切相關。

但也有學者提出下肢手術采用截石位存在不足之處,如術中腘窩處受壓,直接或間接損傷腘窩神經、血管,尤其是容易導致術后腘靜脈血栓形成[9-10];麻醉后肌肉松弛,長時間下肢下垂影響下肢血液回流,增加了術后下肢深靜脈血栓形成的風險[11-12];并且術中長時間壓迫患肢,術后易發生下肢麻痹,甚至功能障礙,影響早期肢體功能鍛煉[13]。為避免上述問題,我們采取了相應措施,術后試驗組均無相關并發癥發生。① 一般情況下,將截石位托架置于膝關節以上、大腿下段,該處肌肉豐厚,能保護肌肉下走行的神經血管[14];同時托架上用厚軟墊,避免暴力牽拉、術前過度牽引,可以減少甚至避免神經、血管損傷情況發生。② 手術過程中患肢不是全程置于截石位托架上。通過臨床應用,我們認為患肢置于截石位托架上方便骨折復位,能縮短復位時間,植入髓內釘后再將患肢放回手術床,完成其余手術步驟。該方法既發揮了截石位在脛骨干骨折髓內釘固定手術中的優勢,也避免了長期將患肢置于截石位托架上對血管、神經、肌肉的壓迫。③ 術后行雙下肢血管彩色超聲檢查,密切觀察血管情況,并給予預防下肢深靜脈血栓形成的藥物 1 周以上。

綜上述,閉合復位交鎖髓內釘內固定術治療脛骨干骨折時,患者采用截石位有利于骨折復位。但是術中足底離地面較低,可能增加感染風險。本研究樣本量少、隨訪時間短,需要進行大樣本研究,進一步明確截石位在閉合復位交鎖髓內釘內固定術中的應用價值。

作者貢獻:羅顯德負責手術操作,研究構思、實施及論文撰寫;段戡負責文章校對及修改;覃仁鐳負責手術輔助及病例收集;張翼升負責數據整理及統計分析。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經廣西中醫藥大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準。

脛骨干骨折是常見的四肢骨折類型,約占全身骨折的 13.7%[1]。交鎖髓內釘固定是臨床治療此類骨折的有效術式,符合生物力學要求,能有效糾正骨折成角畸形,具有出血少、創傷小的特點[2]。交鎖髓內釘內固定術中患者通常取平臥位,該體位下閉合復位骨折有一定難度,甚至發生復位失敗,需改為切開復位,增加術中出血,而且術中需多次透視。截石位一般用于婦科、產科及普外科手術,骨科手術應用較少。我們在臨床中發現,脛骨干骨折患者取該體位時,因小腿自然下垂,骨折斷端已部分復位,術者只需稍用力即可完全復位,與傳統平臥位下復位相比,手術操作更簡便。為進一步明確截石位用于閉合復位交鎖髓內釘內固定術的優勢,我們對采用截石位和平臥位手術的脛骨干骨折患者臨床資料進行了比較研究。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 外傷導致的脛骨干骨折;② 骨折未涉及關節面;③ 單純交鎖髓內釘內固定治療;④ 隨訪時間達 1 年;⑤ 患者均簽署知情同意。排除標準:① 合并嚴重心腦血管疾病,不能耐受手術者;② 孕婦、有心理或精神疾患不能配合手術者。2015 年 1 月—2018 年 5 月,共 78 例患者符合選擇標準納入研究。其中 33 例采用截石位(試驗組),45 例采用傳統平臥位(對照組)。

1.2 一般資料

試驗組:男 27 例,女 6 例;年齡 25~56 歲,平均 34.8 歲。致傷原因:交通事故傷 21 例,摔傷 12 例。受傷至入院時間 1~5 h,平均 3.5 h;受傷至手術時間 3~6 d,平均 4.6 d。骨折部位:脛骨上 1/3 骨折 20 例,中 1/3 骨折 8 例,下 1/3 骨折 5 例。骨折類型:橫斷骨折 13 例,斜形骨折 16 例,粉碎性骨折 4 例。單純脛骨骨折 17 例,合并同側腓骨骨折 16 例。

對照組:男 36 例,女 9 例;年齡 23~58 歲,平均 35.2 歲。致傷原因:交通事故傷 32 例,摔傷 13 例。受傷至入院時間 0.5~6.0 h,平均 3.7 h;受傷至手術時間 2~7 d,平均 4.8 d。骨折部位:脛骨上 1/3 骨折 27 例,中 1/3 骨折 11 例,下 1/3 骨折 7 例。骨折類型:橫斷骨折 16 例,斜形骨折 21 例,粉碎性骨折 8 例。單純脛骨骨折 24 例,合并同側腓骨骨折 21 例。

兩組患者性別、年齡、致傷原因、受傷至入院時間、受傷至手術時間、骨折部位及類型等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.3 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成,均采用持續硬膜外麻醉。

試驗組:患者平臥于截石體位床,患肢屈髖、屈膝放于截石位托架上并高于手術臺,常規消毒鋪巾。當患肢明顯低于手術臺面時,可將其置于顱腦手術專用的顱腦膜袋中,患肢整體貼無菌膜,確保無菌操作。在髕韌帶旁內側、脛骨結節上緣作一長 4~5 cm 縱切口,撐開髕韌帶,暴露脛骨平臺前緣斜坡并在斜坡正中開口、近端擴髓,植入導針。由助手持續牽引足踝處,術者捫及脛骨力線基本恢復后將導針通過骨折端達脛骨遠端,以感覺導針在髓腔內滑動、有明顯摩擦感提示導針位于髓腔內;必要時骨折斷端切開復位。C 臂 X 線機透視導針位置理想后,依次擴髓,植入髓內釘。最后,將患肢平放于手術床上,瞄準器引導下安裝鎖釘。

對照組:患者平臥于牽引床,常規消毒鋪巾。同試驗組方法植入導針后,膝關節屈曲 120°,一助手抱大腿向上牽拉、另一助手牽拉足踝處,術者捫及脛骨力線基本恢復后將導針通過骨折端達脛骨遠端,必要時骨折斷端切開復位。C 臂 X 線機透視明確導針位置理想后,依次擴髓,植入髓內釘,瞄準器引導下安裝鎖釘。

1.4 術后處理及療效評價指標

兩組術后抬高患肢,給予消腫止痛、預防下肢深靜脈血栓形成等治療,復查下肢血管彩色超聲,觀察有無血栓形成。第 3 天指導患者開始功能鍛煉。記錄兩組手術時間、術中出血量、術中透視次數、切開復位例數以及術后切口感染發生情況、骨折愈合情況。采用疼痛視覺模擬評分(VAS)及 Harris 評分評價療效。

1.5 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用 χ2 檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

兩組手術均順利完成。試驗組在手術時間、術中出血量、術中透視次數及切開復位例數方面均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。術后試驗組 1 例(3.03%)、對照組 3 例(6.67%)發生切口感染,感染發生率差異有統計學意義(χ2=0.139,P=0.045);經清潔換藥、積極抗感染治療后,切口均愈合。其余患者切口均Ⅰ期愈合。X 線片復查示兩組骨折均愈合,試驗組骨折愈合時間為(5.30±1.33)個月,對照組為(5.98±1.80)個月,差異無統計學意義(t=?1.815,P=0.073)。見圖 1。

圖1

試驗組患者,男,27 歲,左側脛骨骨折行閉合復位交鎖髓內釘內固定術

圖1

試驗組患者,男,27 歲,左側脛骨骨折行閉合復位交鎖髓內釘內固定術

a. 術前 X 線片;b. 術中于截石位復位骨折;c. 術后2 d X 線片;d. 術后 10 個月 X 線片

Figure1. A 27-year-old male patient with left tibial fracture treated with closed reduction and interlocking intramedullary nail fixation in the trial groupa. X-ray films before operation; b. Fracture reduction under lithotomy position during operation; c. X-ray films at 2 days after operation; d. X-ray films at 10 months after operation

兩組術前及術后 3、6、12 個月 VAS 評分以及膝關節、踝關節 Harris 評分差異均無統計學意義(P>0.05),術后 3 d 試驗組 VAS 評分明顯低于對照組,膝關節、踝關節 Harris 評分高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表 2~4。

)

Table2.

Comparison of VAS scores between the two groups before and after operation (

)

Table2.

Comparison of VAS scores between the two groups before and after operation ( )

)

)

Table3.

Comparison of Harris scores of knee joints between the two groups before and after operation (

)

Table3.

Comparison of Harris scores of knee joints between the two groups before and after operation ( )

)

)

Table4.

Comparison of Harris scores of ankle joints between the two groups before and after operation (

)

Table4.

Comparison of Harris scores of ankle joints between the two groups before and after operation ( )

)

3 討論

選擇合適的手術體位能縮短手術時間、減少術中出血,確保手術順利完成[3-4]。閉合復位交鎖髓內釘內固定術中患者通常取平臥位,在閉合復位骨折時需要 1 名助手抱患側大腿向上持續牽拉復位,如閉合復位不順利,牽拉時間長,助手疲勞后不能有效維持牽拉復位,會增加復位失敗率,進一步延長手術時間。而術中患者取截石位時,患肢置于支架上,小腿自然下垂,助手無需長時間抬高患者大腿進行持續牽拉復位,有效避免了上述問題,從而降低了閉合復位失敗風險[5];同時由于小腿自然下垂,手術操作時更靈活,術者操作更簡便[6-7]。本研究中,試驗組手術時間明顯縮短,術中透視次數明顯減少,提示截石位下脛骨干骨折更易復位,只需 1 名助手輕輕持續牽引復位,術者即可將導針通過骨折斷端。術中閉合復位如達不到理想復位效果時,我們通常采取骨折處切開復位以達到骨折對位對線,從而確保手術順利進行。術中反復復位以及切開復位均會增加軟組織損傷及術中出血,影響后期組織愈合[8]。本研究試驗組大部分患者順利復位,需切開復位例數明顯少于對照組,提示采用截石位有利于術中骨折復位。而且試驗組術后 3 d VAS 評分和踝關節、膝關節 Harris 評分均優于對照組,分析與對照組手術過程中反復多次牽拉復位加重軟組織損傷程度密切相關。

但也有學者提出下肢手術采用截石位存在不足之處,如術中腘窩處受壓,直接或間接損傷腘窩神經、血管,尤其是容易導致術后腘靜脈血栓形成[9-10];麻醉后肌肉松弛,長時間下肢下垂影響下肢血液回流,增加了術后下肢深靜脈血栓形成的風險[11-12];并且術中長時間壓迫患肢,術后易發生下肢麻痹,甚至功能障礙,影響早期肢體功能鍛煉[13]。為避免上述問題,我們采取了相應措施,術后試驗組均無相關并發癥發生。① 一般情況下,將截石位托架置于膝關節以上、大腿下段,該處肌肉豐厚,能保護肌肉下走行的神經血管[14];同時托架上用厚軟墊,避免暴力牽拉、術前過度牽引,可以減少甚至避免神經、血管損傷情況發生。② 手術過程中患肢不是全程置于截石位托架上。通過臨床應用,我們認為患肢置于截石位托架上方便骨折復位,能縮短復位時間,植入髓內釘后再將患肢放回手術床,完成其余手術步驟。該方法既發揮了截石位在脛骨干骨折髓內釘固定手術中的優勢,也避免了長期將患肢置于截石位托架上對血管、神經、肌肉的壓迫。③ 術后行雙下肢血管彩色超聲檢查,密切觀察血管情況,并給予預防下肢深靜脈血栓形成的藥物 1 周以上。

綜上述,閉合復位交鎖髓內釘內固定術治療脛骨干骨折時,患者采用截石位有利于骨折復位。但是術中足底離地面較低,可能增加感染風險。本研究樣本量少、隨訪時間短,需要進行大樣本研究,進一步明確截石位在閉合復位交鎖髓內釘內固定術中的應用價值。

作者貢獻:羅顯德負責手術操作,研究構思、實施及論文撰寫;段戡負責文章校對及修改;覃仁鐳負責手術輔助及病例收集;張翼升負責數據整理及統計分析。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經廣西中醫藥大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準。