引用本文: 黃尚揚, 肖海濤, 胡華, 岑瑛. 經結膜入路眶隔脂肪“超釋放”矯正淚溝及瞼頰溝凹陷的下瞼袋成形術. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(6): 713-716. doi: 10.7507/1002-1892.202302065 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

眼周是面部最早表現出衰老的區域之一[1],而瞼袋膨出又是眼周衰老征象之一,早期主要采用單純眶隔脂肪去除術進行矯正,術中去掉膨出的眶隔脂肪及切除松弛皮膚,但可能導致下眼瞼和淚溝區凹陷[2]。為此,Trepsat[3]提出將取出的游離眼袋脂肪回填至淚溝,能一定程度改善淚溝區凹陷,但回填的脂肪會部分吸收[4-5],效果不穩定。Goldberg[6]提出經結膜入路釋放眶隔脂肪填充淚溝術式,進一步改善了淚溝及瞼袋凹陷矯正效果,但術后可能出現瞼袋殘留或復發問題。我們臨床實踐發現這一問題的發生與術中沒有徹底去除眶隔膜后方牽引力量,轉位脂肪容易回縮有關,基于此提出了經結膜入路眶隔脂肪“超釋放”矯正淚溝及瞼頰溝凹陷的下瞼袋成形術。該術式先充分釋放眶隔脂肪,然后分離中面部間隙將其伸展分布于間隙中并固定。2021年9月—2022年5月臨床應用該術式矯正82例患者164側下瞼袋膨出合并淚溝、瞼頰溝凹陷,取得了滿意效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:存在不同程度下眼瞼眶隔脂肪突出,伴有淚溝、瞼頰溝凹陷。排除標準:① 有下眼瞼和/或面中部手術史;② 既往在下眼瞼和/或面中部注射填充物或脂肪;③ 下眼瞼(眼瞼、眼眶或中臉)外傷史。

本組男3例,女79例;年齡22~46歲,平均34.5歲。患者均存在不同程度瞼袋膨出以及淚溝、瞼頰溝凹陷;根據Barton分級標準[7]對淚溝進行分級:Ⅰ級64側,Ⅱ級72側,Ⅲ級28側。

1.2 手術方法

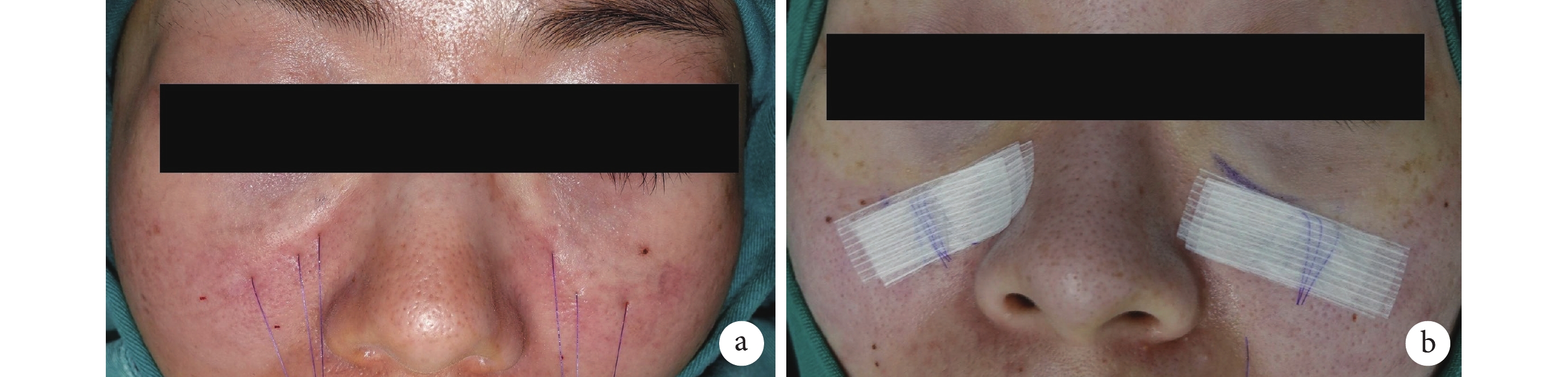

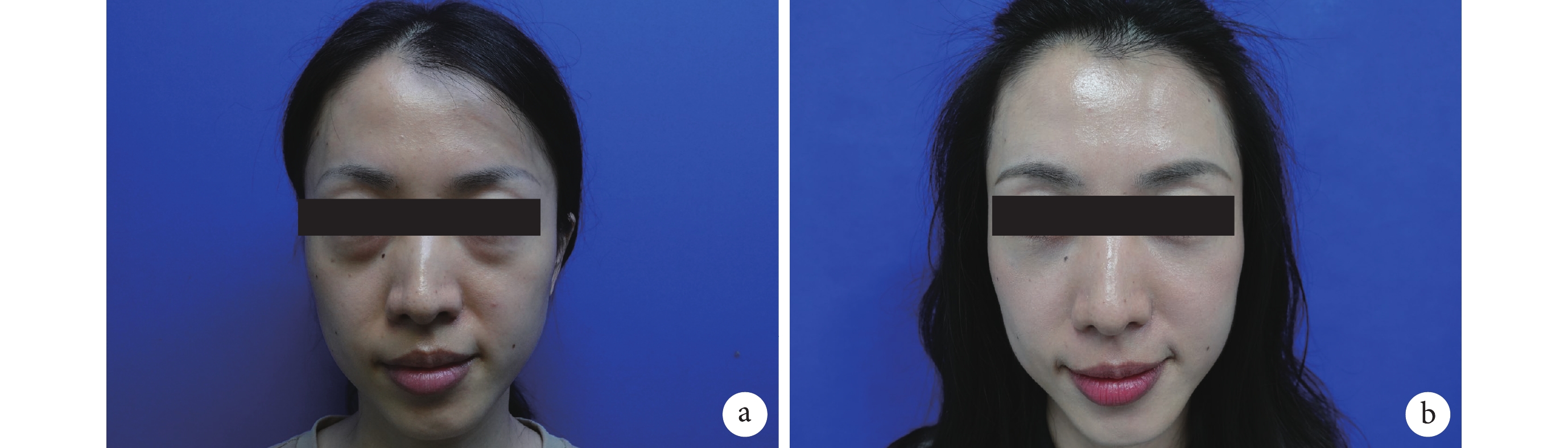

首先,患者取端坐位平視或仰視,標記瞼袋膨出及淚溝、瞼頰溝凹陷區域。然后更換為仰臥位,以含1∶20萬U腎上腺素的2%利多卡因,行眶下神經阻滯以及下穹隆部結膜、下瞼區局部浸潤麻醉。分別于瞼結膜與球結膜移行區作一長約10 mm結膜切口,鈍性分離暴露眶隔。充分釋放中央、外側及內側脂肪團。徹底松解包膜使脂肪團充分疝出,釋放包裹眶隔脂肪的膜性結構至眶隔脂肪充分疝出,將脂肪條靜置松弛狀態時無明顯自行回縮作為“超釋放”標準(圖1)。若脂肪過多應適當切除。拉鉤顯露眶下緣,經骨膜表面分離上頜前間隙及顴前間隙,分離時注意避讓提上唇肌起點,避免傷及眶下孔內血管及神經;剝離范圍根據松解的眶隔脂肪長度決定,需滿足脂肪條充分伸展釋放需要。以5-0 PDS線牽拉脂肪瓣至間隙中并經皮穿出。確認雙側術區均無明顯出血、脂肪條平整無堆積后,復位結膜面黏膜切口。經皮穿出的5-0 PDS線不打結,以無菌膠布黏貼外固定(圖2),適當加壓包扎。

圖1

眶隔脂肪“超釋放”

Figure1.

The “super released” orbital fat

圖1

眶隔脂肪“超釋放”

Figure1.

The “super released” orbital fat

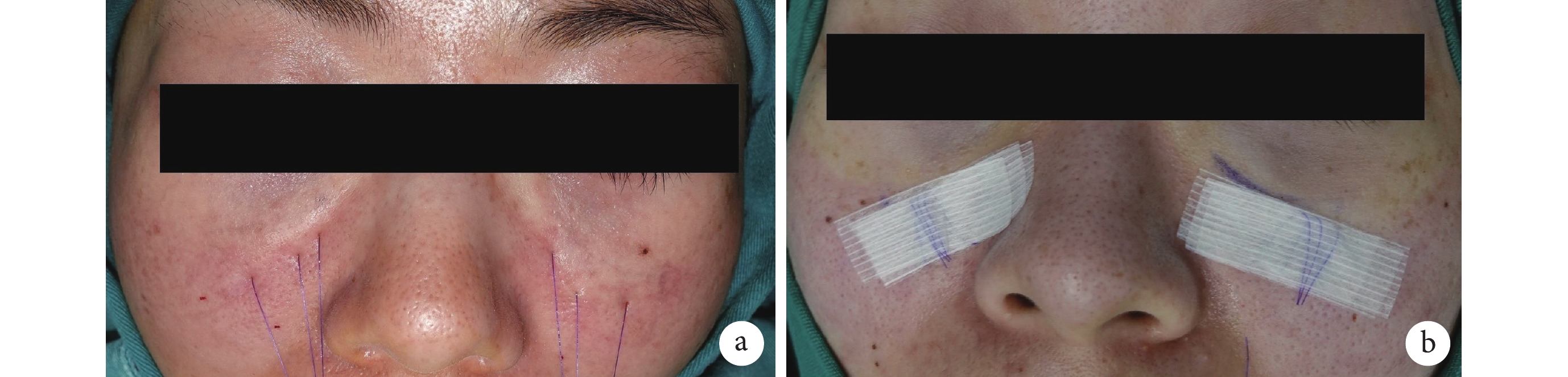

圖2

術中無菌膠布固定縫線

圖2

術中無菌膠布固定縫線

a. 固定前; b. 固定后

Figure2. The suture was fixed with tapea. Before fixed; b. After fixed

術后48 h內間斷冷敷術區,1周后拆除縫線,2周內避免揉搓眼瞼,4周內避免佩戴角膜接觸鏡。

1.3 統計學方法

2 結果

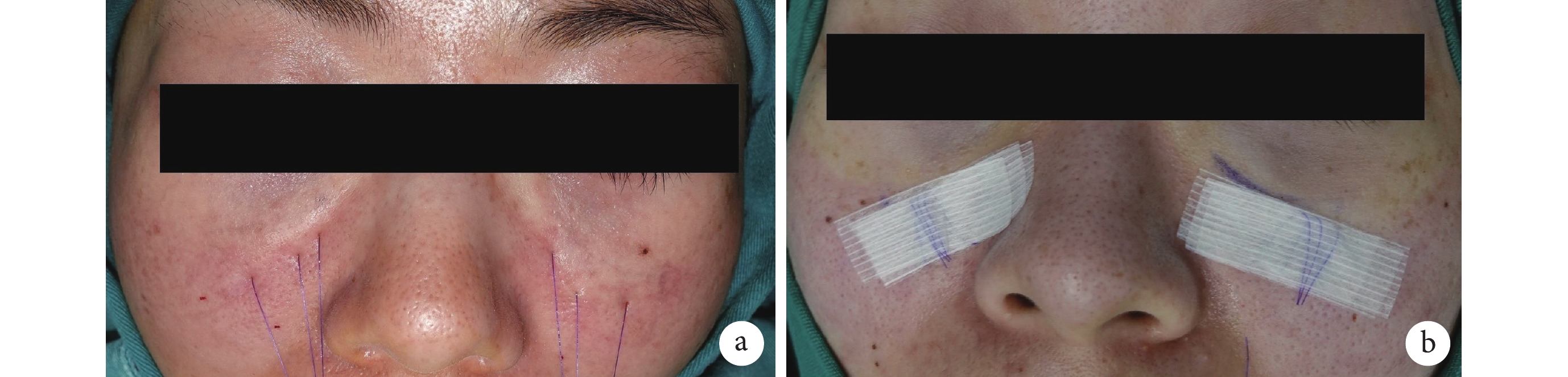

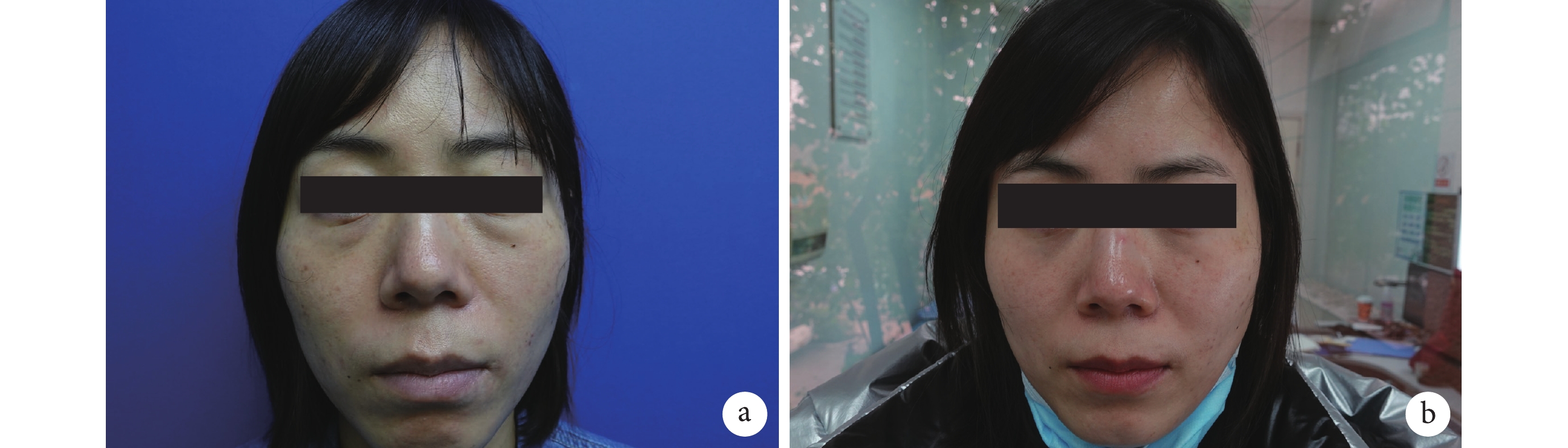

術后3側出現輕度球結膜水腫表現,均在1~2周內自行消退;1側出現中面部皮膚麻木,2周后自行恢復;1側出現輕度下瞼退縮,經手法復位后恢復;5側存在輕微內側眼袋殘留,以眼球上旋時較明顯,再次手術去除多余眶隔脂肪后恢復。術后無血腫、感染、復視等并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間4~8 個月,平均6.2個月。患者瞼袋膨出以及淚溝、瞼頰溝凹陷均顯著改善(圖3、4)。 末次隨訪時,根據Barton分級標準[7]達0級158側、Ⅰ級6側,與術前比較差異有統計學意義(P<0.001)。見表1。 末次隨訪時患者自評滿意度:非常滿意67例(81.7%),滿意10例(12.2%),一般滿意4例(4.8%),不滿意1例(1.2%)。其中,1例自評不滿意者術前雙側均為Barton Ⅲ級;4例自評一般滿意者中,3例術前雙側均為Barton Ⅲ級,1例均為Barton Ⅱ級。

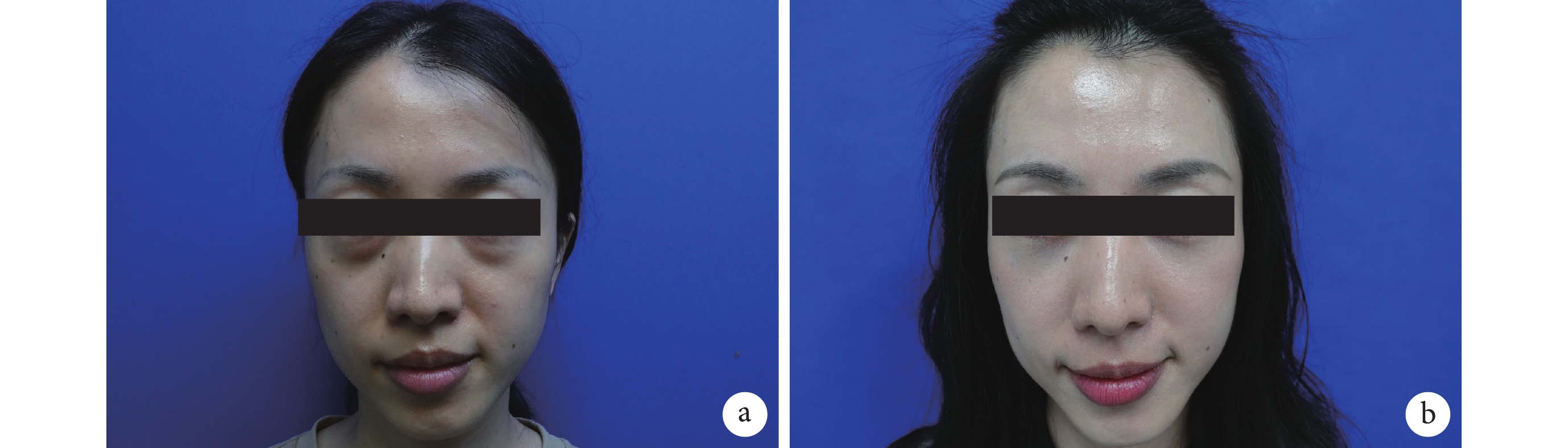

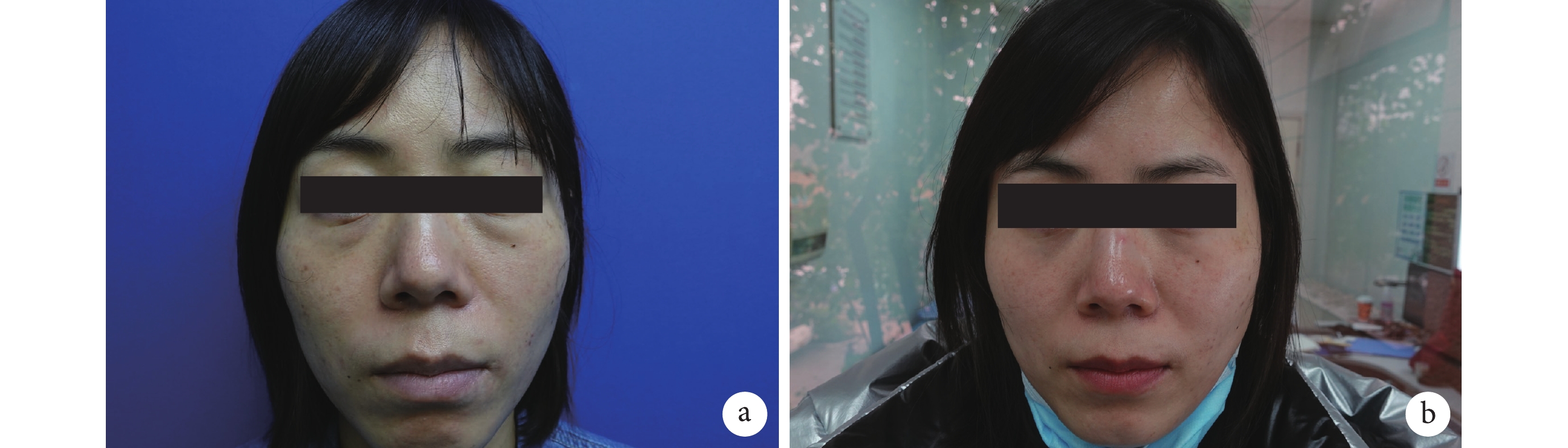

圖3

患者,女,35歲,雙側瞼袋膨出伴淚溝、瞼頰溝凹陷,術前評估為 Barton Ⅰ級

圖3

患者,女,35歲,雙側瞼袋膨出伴淚溝、瞼頰溝凹陷,術前評估為 Barton Ⅰ級

a. 術前;b. 術后7個月

Figure3. A 35-year-old female patient with bilateral lower eyelid pouch protrusion and tear trough and palpebromalar groove depression (Barton grade Ⅰ )a. Before operation; b. At 7 months after operation

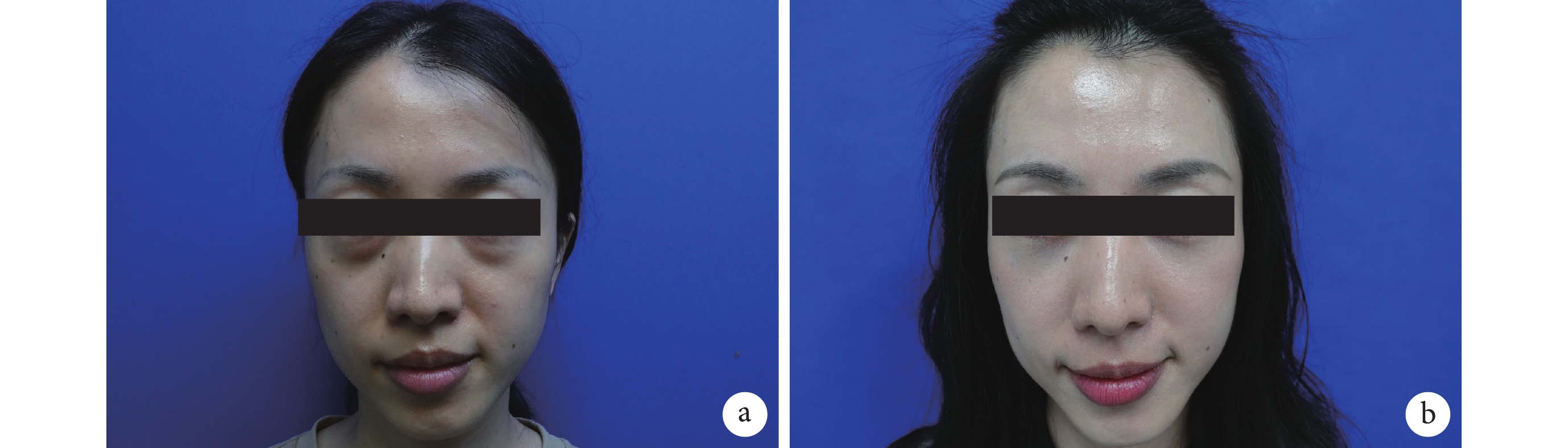

圖4

患者,女,29歲,雙側瞼袋膨出伴淚溝、瞼頰溝凹陷,術前評估為 BartonⅡ級

圖4

患者,女,29歲,雙側瞼袋膨出伴淚溝、瞼頰溝凹陷,術前評估為 BartonⅡ級

a. 術前;b. 術后6個月

Figure4. A 29-year-old female patient with bilateral lower eyelid pouch protrusion and tear trough and palpebromalar groove depression (Barton grade Ⅱ)a. Before operation; b. At 6 months after operation

3 討論

在既往保留眶隔脂肪的瞼袋矯形手術中,我們發現眶隔脂肪團除了被眶隔限制突出外,還被包膜樣結構包繞,向后與球后結構連接,使得釋放出的眶隔脂肪易發生回縮,增加了術后瞼袋殘留或復發的風險。為盡可能避免上述情況的發生,我們認為徹底松解包裹眶隔脂肪的膜性結構是充分釋放眶隔脂肪的關鍵步驟。基于此,我們提出眶隔脂肪“超釋放”概念,即將釋放的眶隔脂肪包膜進行充分松解,至眶隔脂肪充分疝出并且于靜態下無明顯自行回縮。完全松解的眶隔脂肪無包膜束縛,術后受瘢痕收縮、球后牽拉的作用減小,降低了術后瞼袋復發風險。完全松解的眶隔脂肪條能充分伸展前移,填充淚溝及瞼頰溝的凹陷。

眶隔脂肪的轉位間隙是決定手術效果的重要因素之一,經“超釋放”處理后的眶隔脂肪較傳統方法處理的眶隔脂肪更長,選擇合適的轉位間隙顯得尤為關鍵。骨膜下間隙解剖層次清晰[8-9],具有安全性高、解剖視野清晰的優點,但受限于骨膜下間隙可分離程度相對軟組織間隙小[10],對中面部的提升也相對有限。而顴前間隙和上頜前間隙作為中面部的天然疏松間隙,容易鈍性分離,能為“超釋放”處理后的眶隔脂肪提供足夠伸展空間[11-13]。作為軟組織間隙,其內血供豐富,為充分伸展的眶隔脂肪成活提供保障。而且由于間隙內無較大血管分布[14],保證了手術安全性,是容納轉位眶隔脂肪的良好選擇。

目前,轉位眶隔脂肪固定方式主要分為內固定與經皮外固定兩種。內固定相對穩固,但由于操作空間狹小,操作困難,費時費力[8, 15]。我們使用膠布黏貼代替了縫線打結固定方法,快捷簡便,避免了因打結過緊遺留針眼瘢痕的可能性。本組無1例出現皮膚瘢痕或色素沉著,提示該固定方法有效。由于眶隔脂肪包膜徹底松解,轉位脂肪受瘢痕收縮、球后牽拉的影響減小,加之膠布固定力量較傳統內固定及外固定更為可控,進而降低了術后因縫線切割致脂肪組織移位的概率。

眶隔脂肪量不足一直被認為是眶隔脂肪轉位術最大的短板之一[16],傳統手術方式中由于眶隔脂肪量不足,帶蒂脂肪條長度無法充分填充淚溝及瞼頰溝的凹陷。本研究中,我們發現經過“超釋放”處理后的眶隔脂肪條往往具備足夠的蒂長以填補淚溝及瞼頰溝,提升下瞼平滑度,使下瞼年輕化。同時包膜的完全松解也在理論上降低了術后眶隔脂肪回縮風險。但是,本組術后有4例術前評級為Barton Ⅲ級患者在末次隨訪時自評為“不滿意”或“一般滿意”,這可能與Barton Ⅲ級患者眶隔脂肪容量過剩有關,導致充分松解后的眶隔脂肪條也相對較長,術后受眶周運動牽拉、瘢痕收縮的作用也更加明顯,最終出現部分眶隔脂肪回縮,輕度瞼袋殘留。如何進一步有效防止眶隔脂肪回縮,以及準確評估去除多余眶隔脂肪量,可能是避免術后瞼袋殘留,提升手術質量的關鍵。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院醫學倫理委員會批準

作者貢獻聲明 黃尚揚:數據收集、整理及文章撰寫;肖海濤:手術設計、實施,文章內容審閱、修改;胡華:數據整理、文章修改;岑瑛:文章內容審閱、修改

眼周是面部最早表現出衰老的區域之一[1],而瞼袋膨出又是眼周衰老征象之一,早期主要采用單純眶隔脂肪去除術進行矯正,術中去掉膨出的眶隔脂肪及切除松弛皮膚,但可能導致下眼瞼和淚溝區凹陷[2]。為此,Trepsat[3]提出將取出的游離眼袋脂肪回填至淚溝,能一定程度改善淚溝區凹陷,但回填的脂肪會部分吸收[4-5],效果不穩定。Goldberg[6]提出經結膜入路釋放眶隔脂肪填充淚溝術式,進一步改善了淚溝及瞼袋凹陷矯正效果,但術后可能出現瞼袋殘留或復發問題。我們臨床實踐發現這一問題的發生與術中沒有徹底去除眶隔膜后方牽引力量,轉位脂肪容易回縮有關,基于此提出了經結膜入路眶隔脂肪“超釋放”矯正淚溝及瞼頰溝凹陷的下瞼袋成形術。該術式先充分釋放眶隔脂肪,然后分離中面部間隙將其伸展分布于間隙中并固定。2021年9月—2022年5月臨床應用該術式矯正82例患者164側下瞼袋膨出合并淚溝、瞼頰溝凹陷,取得了滿意效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:存在不同程度下眼瞼眶隔脂肪突出,伴有淚溝、瞼頰溝凹陷。排除標準:① 有下眼瞼和/或面中部手術史;② 既往在下眼瞼和/或面中部注射填充物或脂肪;③ 下眼瞼(眼瞼、眼眶或中臉)外傷史。

本組男3例,女79例;年齡22~46歲,平均34.5歲。患者均存在不同程度瞼袋膨出以及淚溝、瞼頰溝凹陷;根據Barton分級標準[7]對淚溝進行分級:Ⅰ級64側,Ⅱ級72側,Ⅲ級28側。

1.2 手術方法

首先,患者取端坐位平視或仰視,標記瞼袋膨出及淚溝、瞼頰溝凹陷區域。然后更換為仰臥位,以含1∶20萬U腎上腺素的2%利多卡因,行眶下神經阻滯以及下穹隆部結膜、下瞼區局部浸潤麻醉。分別于瞼結膜與球結膜移行區作一長約10 mm結膜切口,鈍性分離暴露眶隔。充分釋放中央、外側及內側脂肪團。徹底松解包膜使脂肪團充分疝出,釋放包裹眶隔脂肪的膜性結構至眶隔脂肪充分疝出,將脂肪條靜置松弛狀態時無明顯自行回縮作為“超釋放”標準(圖1)。若脂肪過多應適當切除。拉鉤顯露眶下緣,經骨膜表面分離上頜前間隙及顴前間隙,分離時注意避讓提上唇肌起點,避免傷及眶下孔內血管及神經;剝離范圍根據松解的眶隔脂肪長度決定,需滿足脂肪條充分伸展釋放需要。以5-0 PDS線牽拉脂肪瓣至間隙中并經皮穿出。確認雙側術區均無明顯出血、脂肪條平整無堆積后,復位結膜面黏膜切口。經皮穿出的5-0 PDS線不打結,以無菌膠布黏貼外固定(圖2),適當加壓包扎。

圖1

眶隔脂肪“超釋放”

Figure1.

The “super released” orbital fat

圖1

眶隔脂肪“超釋放”

Figure1.

The “super released” orbital fat

圖2

術中無菌膠布固定縫線

圖2

術中無菌膠布固定縫線

a. 固定前; b. 固定后

Figure2. The suture was fixed with tapea. Before fixed; b. After fixed

術后48 h內間斷冷敷術區,1周后拆除縫線,2周內避免揉搓眼瞼,4周內避免佩戴角膜接觸鏡。

1.3 統計學方法

2 結果

術后3側出現輕度球結膜水腫表現,均在1~2周內自行消退;1側出現中面部皮膚麻木,2周后自行恢復;1側出現輕度下瞼退縮,經手法復位后恢復;5側存在輕微內側眼袋殘留,以眼球上旋時較明顯,再次手術去除多余眶隔脂肪后恢復。術后無血腫、感染、復視等并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間4~8 個月,平均6.2個月。患者瞼袋膨出以及淚溝、瞼頰溝凹陷均顯著改善(圖3、4)。 末次隨訪時,根據Barton分級標準[7]達0級158側、Ⅰ級6側,與術前比較差異有統計學意義(P<0.001)。見表1。 末次隨訪時患者自評滿意度:非常滿意67例(81.7%),滿意10例(12.2%),一般滿意4例(4.8%),不滿意1例(1.2%)。其中,1例自評不滿意者術前雙側均為Barton Ⅲ級;4例自評一般滿意者中,3例術前雙側均為Barton Ⅲ級,1例均為Barton Ⅱ級。

圖3

患者,女,35歲,雙側瞼袋膨出伴淚溝、瞼頰溝凹陷,術前評估為 Barton Ⅰ級

圖3

患者,女,35歲,雙側瞼袋膨出伴淚溝、瞼頰溝凹陷,術前評估為 Barton Ⅰ級

a. 術前;b. 術后7個月

Figure3. A 35-year-old female patient with bilateral lower eyelid pouch protrusion and tear trough and palpebromalar groove depression (Barton grade Ⅰ )a. Before operation; b. At 7 months after operation

圖4

患者,女,29歲,雙側瞼袋膨出伴淚溝、瞼頰溝凹陷,術前評估為 BartonⅡ級

圖4

患者,女,29歲,雙側瞼袋膨出伴淚溝、瞼頰溝凹陷,術前評估為 BartonⅡ級

a. 術前;b. 術后6個月

Figure4. A 29-year-old female patient with bilateral lower eyelid pouch protrusion and tear trough and palpebromalar groove depression (Barton grade Ⅱ)a. Before operation; b. At 6 months after operation

3 討論

在既往保留眶隔脂肪的瞼袋矯形手術中,我們發現眶隔脂肪團除了被眶隔限制突出外,還被包膜樣結構包繞,向后與球后結構連接,使得釋放出的眶隔脂肪易發生回縮,增加了術后瞼袋殘留或復發的風險。為盡可能避免上述情況的發生,我們認為徹底松解包裹眶隔脂肪的膜性結構是充分釋放眶隔脂肪的關鍵步驟。基于此,我們提出眶隔脂肪“超釋放”概念,即將釋放的眶隔脂肪包膜進行充分松解,至眶隔脂肪充分疝出并且于靜態下無明顯自行回縮。完全松解的眶隔脂肪無包膜束縛,術后受瘢痕收縮、球后牽拉的作用減小,降低了術后瞼袋復發風險。完全松解的眶隔脂肪條能充分伸展前移,填充淚溝及瞼頰溝的凹陷。

眶隔脂肪的轉位間隙是決定手術效果的重要因素之一,經“超釋放”處理后的眶隔脂肪較傳統方法處理的眶隔脂肪更長,選擇合適的轉位間隙顯得尤為關鍵。骨膜下間隙解剖層次清晰[8-9],具有安全性高、解剖視野清晰的優點,但受限于骨膜下間隙可分離程度相對軟組織間隙小[10],對中面部的提升也相對有限。而顴前間隙和上頜前間隙作為中面部的天然疏松間隙,容易鈍性分離,能為“超釋放”處理后的眶隔脂肪提供足夠伸展空間[11-13]。作為軟組織間隙,其內血供豐富,為充分伸展的眶隔脂肪成活提供保障。而且由于間隙內無較大血管分布[14],保證了手術安全性,是容納轉位眶隔脂肪的良好選擇。

目前,轉位眶隔脂肪固定方式主要分為內固定與經皮外固定兩種。內固定相對穩固,但由于操作空間狹小,操作困難,費時費力[8, 15]。我們使用膠布黏貼代替了縫線打結固定方法,快捷簡便,避免了因打結過緊遺留針眼瘢痕的可能性。本組無1例出現皮膚瘢痕或色素沉著,提示該固定方法有效。由于眶隔脂肪包膜徹底松解,轉位脂肪受瘢痕收縮、球后牽拉的影響減小,加之膠布固定力量較傳統內固定及外固定更為可控,進而降低了術后因縫線切割致脂肪組織移位的概率。

眶隔脂肪量不足一直被認為是眶隔脂肪轉位術最大的短板之一[16],傳統手術方式中由于眶隔脂肪量不足,帶蒂脂肪條長度無法充分填充淚溝及瞼頰溝的凹陷。本研究中,我們發現經過“超釋放”處理后的眶隔脂肪條往往具備足夠的蒂長以填補淚溝及瞼頰溝,提升下瞼平滑度,使下瞼年輕化。同時包膜的完全松解也在理論上降低了術后眶隔脂肪回縮風險。但是,本組術后有4例術前評級為Barton Ⅲ級患者在末次隨訪時自評為“不滿意”或“一般滿意”,這可能與Barton Ⅲ級患者眶隔脂肪容量過剩有關,導致充分松解后的眶隔脂肪條也相對較長,術后受眶周運動牽拉、瘢痕收縮的作用也更加明顯,最終出現部分眶隔脂肪回縮,輕度瞼袋殘留。如何進一步有效防止眶隔脂肪回縮,以及準確評估去除多余眶隔脂肪量,可能是避免術后瞼袋殘留,提升手術質量的關鍵。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院醫學倫理委員會批準

作者貢獻聲明 黃尚揚:數據收集、整理及文章撰寫;肖海濤:手術設計、實施,文章內容審閱、修改;胡華:數據整理、文章修改;岑瑛:文章內容審閱、修改