引用本文: 王力航, 湯倩, 陳啟鸰, 陸廷盛, 姚書眈, 蒲興魏, 姬林松, 羅春山. 新型點狀接觸式椎弓根導航模板在脊柱側彎矯形術中輔助植釘的應用研究. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(6): 700-705. doi: 10.7507/1002-1892.202302089 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

脊柱側彎患者病因各異,可存在椎弓根發育不良、解剖結構變異、頂椎極度旋轉或椎板融合等問題,導致脊柱側彎矯形術中椎弓根螺釘植入點辨認以及進釘角度把控難度大,徒手植釘并發癥發生風險高,一旦椎弓根螺釘錯位,將發生神經、血管以及重要器官損傷等嚴重并發癥[1-3]。大量研究已證明3D打印導航模板(以下簡稱“導板”)輔助椎弓根螺釘植入能提高植釘安全性和準確性,顯著降低并發癥發生風險,縮短手術時間[4-10]。但我們在實際應用過程中發現3D打印導板輔助植釘也存在一些問題:① 如術中軟組織剝離不徹底會導致導板與椎板等結構貼合不嚴密,進而發生釘道偏差。為避免該問題發生需要仔細剝離軟組織,會延長手術時間,增加出血量。② 如導板與椎板貼合不穩,存在輕微位移,即可發生導板漂移現象,進而發生釘道偏差。③ 術前導板設計是基于患者仰臥位CT數據,而術中患者為俯臥位,結構空間位置不一致,也會導致導板偏差,貼合不嚴密[11-13]。

我們分析因為傳統3D打印導板與椎板接觸面為光滑表面,所以椎板即使殘留一點軟組織也會影響貼合。為此,我們提出了基于5點定位法的新型點狀接觸式椎弓根導板(以下簡稱“新型導板”)。首先,在新型導板與椎板的接觸面,按照10個/cm2設計高1 mm的釘狀突起,使其只需與椎板點狀接觸,以避免椎板殘留軟組織阻擋影響貼合。其次,在新型導板中間及雙側上、下設計5個定位點,其中在4個雙側上、下定位點設計長度為 2 mm 的延長邊,通過將其反折可以形成“爪狀結構”,使導板固定在椎板上;中間1個定位點可以卡住棘突根部,避免發生漂移。通過上述兩方面改良措施,解決傳統3D打印導板與椎板貼合不穩、不嚴密造成的釘道偏差。2020年2月—2023年2月,我們在25例脊柱側彎患者矯形術中使用該新型導板輔助植釘,并與2019年2月—2023年2月采用傳統徒手植釘手術患者進行比較,評估該新型導板輔助植釘的安全性、準確性及有效性,為其臨床應用奠定基礎。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

納入標準:① 椎弓根發育不良或椎板融合的先天性脊柱側彎;② 椎弓根發育不良或椎板融合的神經纖維瘤病性脊柱側彎;③ 椎弓根異常或椎板融合的陳舊性骨折后遺脊柱側彎;④ 頂椎旋轉超過40° 的脊柱側彎。

排除標準:① 椎弓根發育正常的特發性脊柱側彎;② 術前伴有神經癥狀;③ 合并椎管內畸形,如脊髓縱裂、脊髓栓系、腫瘤、脊膜膨出等。

2020年2月—2023年2月,共25例脊柱側彎患者符合選擇標準納入研究(試驗組),按納排標準于2019年2月—2023年2月收治患者中匹配50例傳統徒手植釘手術患者作為對照(對照組)。兩組患者性別、年齡、病程、主彎冠狀面Cobb 角、主彎Bending位Cobb 角、主彎頂椎位置、椎弓根內徑小于國人均值50%/75%[14-17]椎體數量、頂椎旋轉超過40° 患者例數、單側椎弓根缺失椎體數量等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 新型導板的制備

試驗組患者術前均采用德國西門子公司SOMATOM Drive CT行全脊柱掃描,層厚0.24 mm,層間距0.05 mm。掃描圖像以Dicom格式保存并導入Mimics21.0軟件(Materialise 公司,比利時),建立目標椎體三維模型。

將目標椎體三維模型以Dicom格式導入Creo 2.0軟件(PTC公司,美國),使用直徑4.5 mm圓柱體模擬椎弓根螺釘,在每個目標椎體將螺釘平行于雙側椎弓根植入,于橫斷位、矢狀位、冠狀位觀察釘道與椎弓根位置關系,并對釘道進行調整,確保釘道不突破椎弓根骨皮質;如椎弓根極細(<3.0 mm),則確保釘道不突破內側皮質,以避免進入椎管;如椎體無椎弓根,則跳過該步驟。以單個椎體為單位,以模擬椎弓根螺釘的圓柱體中軸線為軸心,在椎板表面椎弓根螺釘進釘點處作長30 mm、內徑3.0 mm、外徑4.5 mm的椎弓根中空引導管。確定新型導板的5點定位點,其中胸椎位于雙側上關節突外緣、雙側橫突下緣、棘突根,腰椎位于雙側峽部、雙側上關節突外緣、棘突根。在胸椎雙側上關節突外緣、雙側橫突下緣以及腰椎雙側峽部、雙側上關節突外緣,各作長度為 2 mm 的延長邊。在面向椎板面按照10個/cm2設計高1 mm釘狀突起。各個椎體完成導板釘道及定位點設計后,通過布爾求差切除導板與椎體三維模型干涉部分,形成導板與椎板接觸的定位面。

將導板文件導入 3D 打印機(Formlabs公司,美國),用光敏樹脂材料打印。術前在3D打印的脊柱側彎椎體模型上模擬手術操作,在新型導板輔助下植釘,剖面觀察釘道均位于椎弓根內,未穿出椎弓根皮質骨。確認方案可行后,將新型導板用環氧乙烷消毒備用。

1.3 手術方法

兩組手術均由同一組術者完成。

試驗組:氣管插管麻醉后,患者取俯臥位,于胸部、腹部兩側、髂部擺放軟墊,使腹部懸空。作后路最上-最下固定椎棘突連線切口,剝離椎旁肌,充分顯露融合范圍的椎板及關節突,將各個椎體的導板以爪狀結構牢固鎖定在椎板上,將3 mm克氏針順導板引導管鉆入椎弓根,X線機透視確認均在椎弓根內后,逐級擴張釘道并植入椎弓根螺釘。按計劃截骨,切除2~3個椎板,防止矯形后脊髓卡壓或過度堆積造成脊髓損傷。截骨完成前先置單側棒,截骨完成后上棒矯形。矯形完成后,進行麻醉喚醒試驗。所有患者均在融合節段內行上位椎體的下關節突切除,增加矯形效果以及植骨面積。椎板打磨,將術中截骨獲得的骨組織植于融合節段。最后放置引流,逐層縫合切口。本組8例雙節段椎板融合,5例三節段椎板融合,2例四節段椎板融合,10例無椎板融合。術中行雙節段全椎體截骨1例,單節段全椎體截骨3例,單節段經椎弓根椎體截骨11例,雙節段鄰椎不對稱短縮截骨9例,原位融合1例。

對照組:除采用常規徒手植釘[18]外,其余手術處理與試驗組一致。本組14例雙節段椎板融合,8例三節段椎板融合,3例四節段椎板融合,25例無椎板融合。術中行雙節段全椎體截骨2例,單節段全椎體截骨15例,單節段經椎弓根椎體截骨14例,雙節段鄰椎不對稱短縮截骨17例,原位融合2例。

1.4 療效評價指標

記錄兩組融合節段數量、植釘時間(從切皮開始至植入最后1枚螺釘)、植釘數量、植釘出血量(從切皮開始至植入最后1枚螺釘時吸引瓶中引流量以及紗布吸血量總和)、植釘透視次數、手動改道次數。

術后2周行站立位全脊柱正側位X線片檢查,將植釘位置分為4個等級[19-21]:Ⅰ級,螺釘完全位于椎弓根內,沒有穿破椎弓根皮質;Ⅱ級,螺釘穿破椎弓根皮質,穿破距離< 2 mm;Ⅲ級,螺釘穿破椎弓根皮質,穿破距離 2~4 mm;Ⅳ級,螺釘穿破椎弓根皮質,穿破距離≥4 mm。按以下公式計算每例患者植釘準確率,準確率=(Ⅰ級螺釘數量+Ⅱ級螺釘數量)/總植釘數量×100%。測量主彎Cobb角,按以下公式計算主彎矯正率,主彎矯正率=(術前主彎Cobb角?術后主彎Cobb角)/術前主彎Cobb角×100%。觀察植釘并發癥發生情況,包括螺釘穿入椎管、螺釘壓迫神經出現神經并發癥、螺釘穿破血管等。

1.5 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。計量資料行正態性檢驗,均服從正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組均順利完成手術。其中,試驗組植入267枚螺釘,每例患者融合節段4~11個,共計177個椎體。對照組植入523枚螺釘,每例患者融合節段4~13個,共計358個椎體。

兩組融合節段數量、植釘數量、植釘等級以及準確率比較,差異均無統計學意義(P>0.05);但試驗組植釘時間、植釘出血量、植釘透視次數以及手動改道次數均少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組術中及術后均未出現植釘相關并發癥,無神經、血管損傷或腦脊液漏、感染發生。兩組患者外形、軀干平衡較術前明顯改善,主彎矯正率差異無統計學意義(P>0.05)。見圖1、表2。

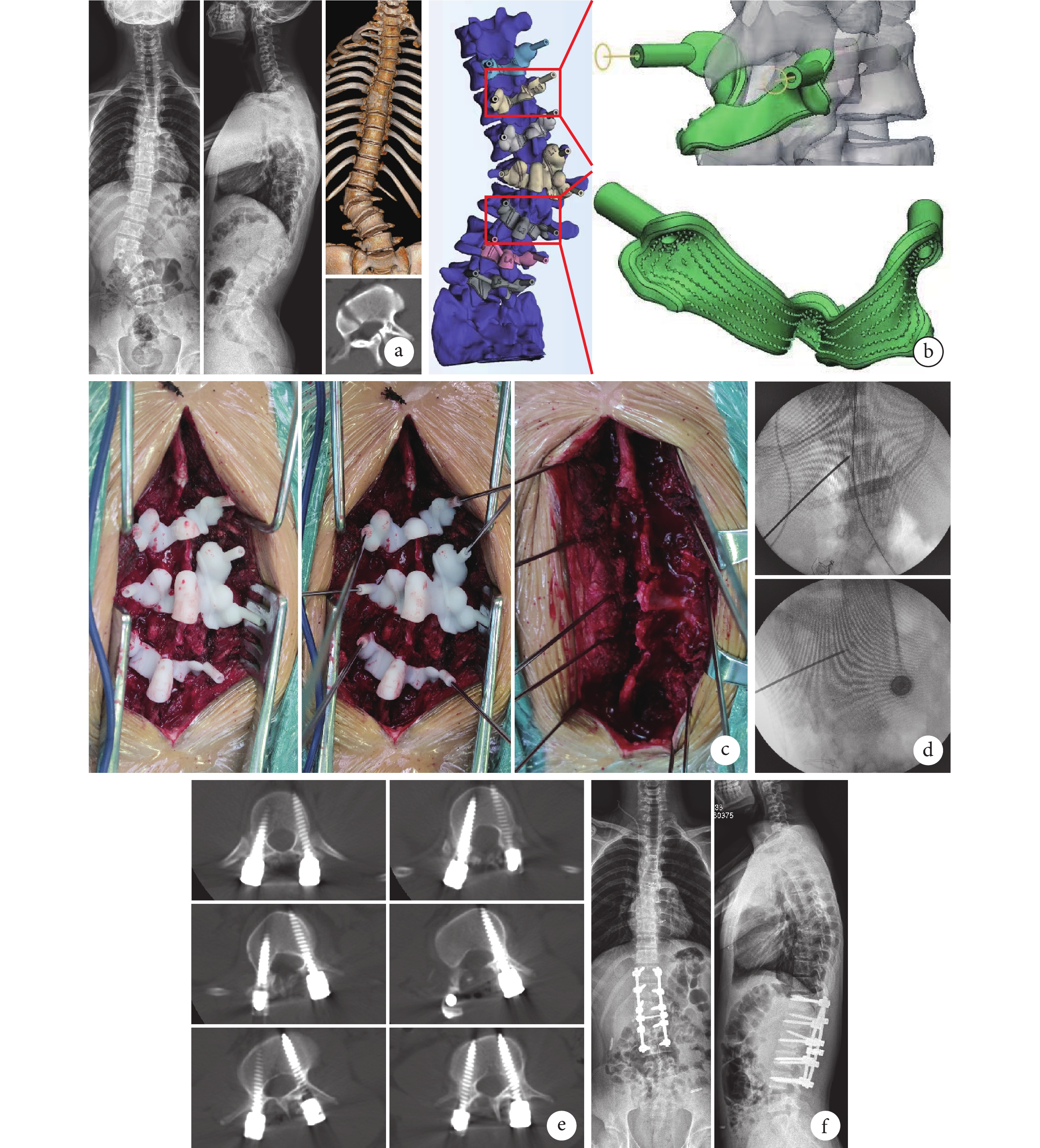

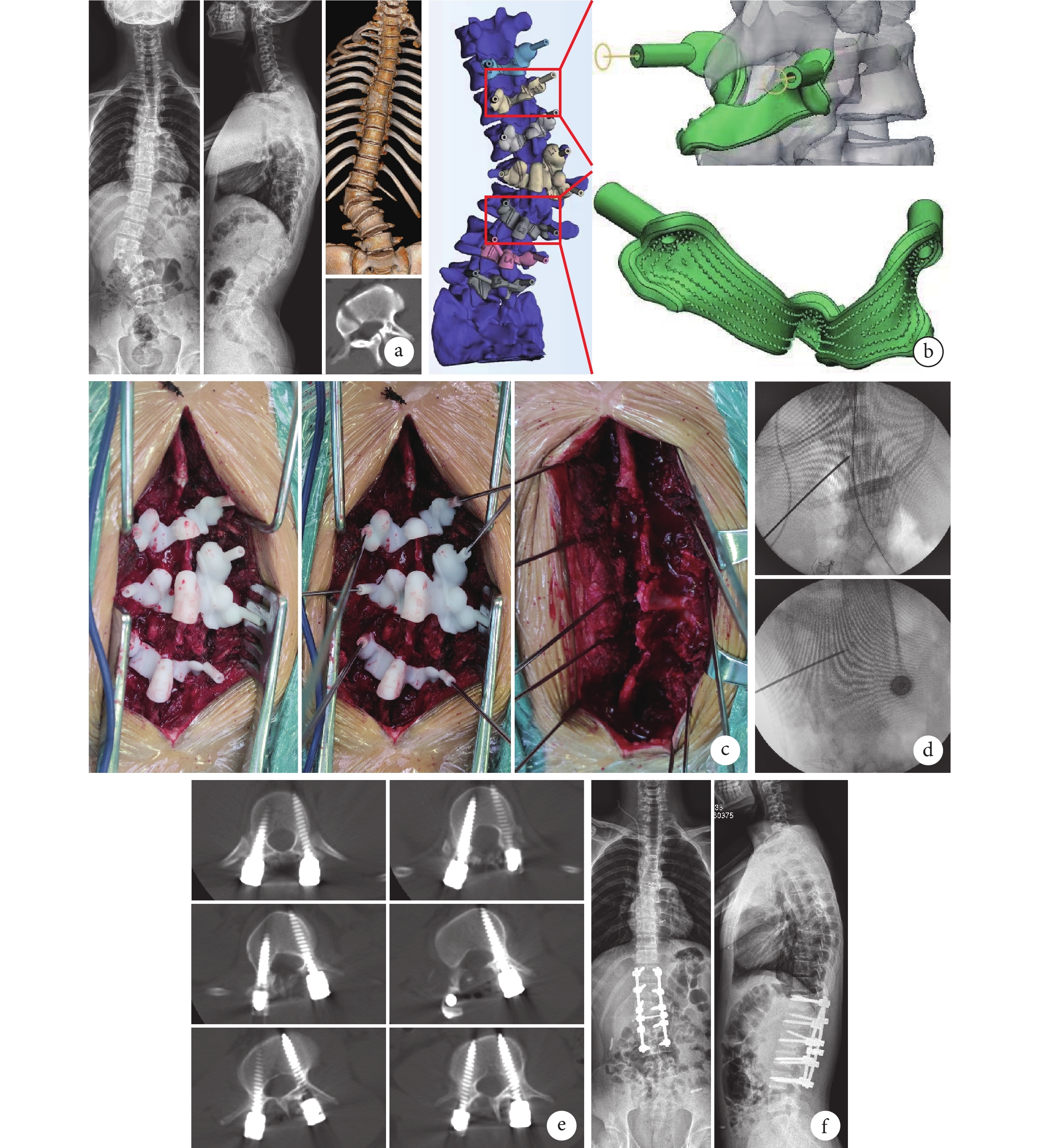

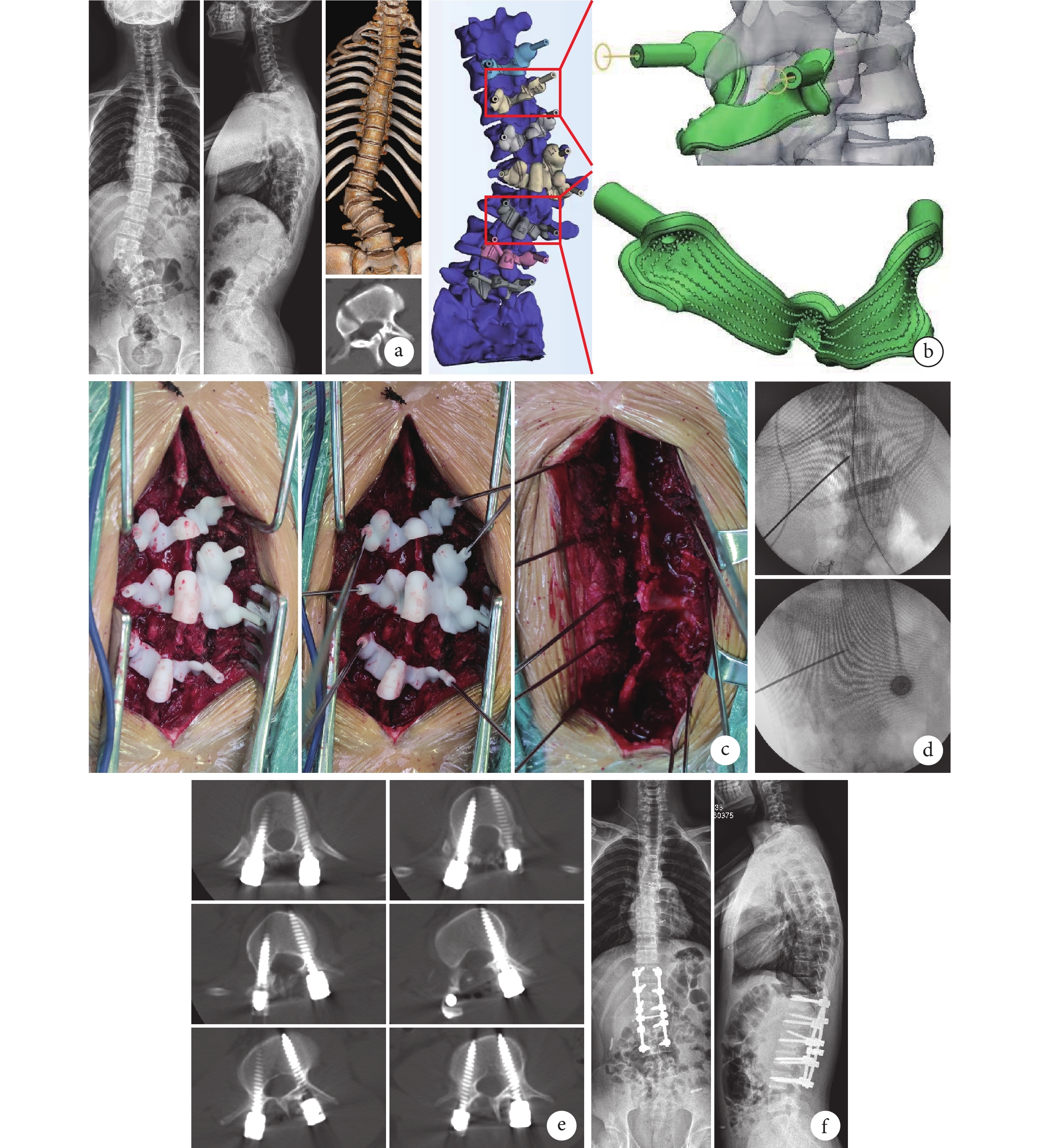

圖1

試驗組患者,男,17歲,先天性脊柱側后凸畸形

圖1

試驗組患者,男,17歲,先天性脊柱側后凸畸形

a. 術前脊柱正側位X線片、CT掃描以及三維重建;b. 基于術前CT數據構建脊柱三維模型,并設計新型導板;c. 術中新型導板輔助植釘過程;d. 術中透視明確經引導管植入的克氏針位置;e. 術后2周CT示椎弓根螺釘位置;f. 術后2周正側位X線片示主彎矯正率達80%

Figure1. A 17-year-old male patient with congenital scoliosis deformity in trial groupa. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films of spine, CT scan and three-dimensional reconstruction, respectively; b. Based on the preoperative CT data, the three-dimensional model of the spine was constructed, and the new guide template was designed; c. Intraoperative screws implantation with the assistance of the new guide template; d. Intraoperative fluoroscopy to determine the position of the Kirschner wire implanted through the tube of navigation plate; e. At2 weeks after operation, CT showed the position of pedicle screws; f. At 2 weeks after operation, anteroposterior and lateral X-ray films showed a correction rate of 80% for the main curvature

3 討論

脊柱側彎伴有椎弓根發育不良、椎板結構異常以及椎體旋轉,極易導致矯形術中椎弓根植釘偏差。采用3D打印導板輔助植釘可降低植釘難度,提升準確性,但存在椎體軟組織剝離不徹底導致的釘道偏差,以及為了貼合導板仔細剝離軟組織導致的手術時間延長、出血量增加等問題。我們針對以上不足設計了5點定位法的新型點狀接觸式導板,本研究試驗組共植釘 267枚,準確率達98.50%±3.10%,術中及術后均無神經損傷并發癥,提示脊柱側彎矯形術中采用該新型導板輔助植釘安全、有效。

本研究納入了存在椎弓根狹窄變異、凹側椎弓根發育不良、椎板結構異常以及椎體旋轉等不利于植釘結構的患者,結果顯示試驗組在新型導板輔助下植釘位置為Ⅲ級的螺釘僅4枚,無Ⅳ級螺釘,而對照組存在1枚Ⅳ級螺釘,提示新型導板能規避或減少結構復雜的椎弓根植釘風險。另外,新型導板在植釘時間、植釘出血量、植釘透視次數、手動改道次數等方面具有明顯優勢。分析原因,傳統徒手植釘時術者需要清晰識別椎板結構,完整暴露關節突橫突等結構,增加了手術時間,同時橫突周圍有關節突返支血管,術中難免會損傷血管導致大量出血;而新型導板首先因具有爪狀結構能與椎板固定,無論是正常結構的椎板還是結構異常的椎板都不會產生漂移,其次導板與椎板點狀接觸即可,對軟組織剝離程度要求不高,無需向關節突外暴露,不僅減少了手術操作時間,也減小了手術創傷。

在植釘透視次數方面,如術者手術經驗豐富可達到全部植釘僅需透視1次,但若遇到植釘困難情況,則需單枚螺釘透視2~4次,如術者經驗不足甚至需要1釘1次透視。而新型導板輔助下整個矯形術植釘過程只需透視3次,分別為導板完全固定及克氏針開道后、擴大釘道后、植釘后各透視1次。

另外在手動改道次數方面,傳統徒手植釘準確性與術者識別進釘點、判斷進釘方向、把握進釘手感等主觀因素密切相關,植釘不可接受情況不可避免。出現上述情況后則需要手動改道,甚至單釘反復改道,會降低螺釘把持力,導致矯形效果下降。而新型導板的使用可最大程度降低術者主觀判斷的干擾,避免出現進釘點、進釘方向偏差。但若出現不可接受植釘發生,仍需要手動改道調整螺釘,但此時導板仍能提供進釘方向的參考。

綜上述,與傳統徒手植釘相比,新型導板能牢固適配各種畸形椎板關節突,脊柱側彎矯形術中采用其輔助植釘能避免漂移現象,提高了植釘準確性,還避免了廣泛徹底剝離后方結構,縮短手術時間、減少透視次數、減少出血量。但是本研究樣本量有限,上述優勢還需進一步大樣本量研究明確。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經貴州省骨科醫院醫學倫理委員會批準(2019010A)

作者貢獻聲明 王力航:研究設計及實施、數據分析、論文撰寫;湯倩:數據收集及分析、論文撰寫;陳啟鸰、陸廷盛:研究實施及評估;姚書眈、蒲興魏、姬林松:研究實施、數據收集;羅春山:研究實施、項目指導

脊柱側彎患者病因各異,可存在椎弓根發育不良、解剖結構變異、頂椎極度旋轉或椎板融合等問題,導致脊柱側彎矯形術中椎弓根螺釘植入點辨認以及進釘角度把控難度大,徒手植釘并發癥發生風險高,一旦椎弓根螺釘錯位,將發生神經、血管以及重要器官損傷等嚴重并發癥[1-3]。大量研究已證明3D打印導航模板(以下簡稱“導板”)輔助椎弓根螺釘植入能提高植釘安全性和準確性,顯著降低并發癥發生風險,縮短手術時間[4-10]。但我們在實際應用過程中發現3D打印導板輔助植釘也存在一些問題:① 如術中軟組織剝離不徹底會導致導板與椎板等結構貼合不嚴密,進而發生釘道偏差。為避免該問題發生需要仔細剝離軟組織,會延長手術時間,增加出血量。② 如導板與椎板貼合不穩,存在輕微位移,即可發生導板漂移現象,進而發生釘道偏差。③ 術前導板設計是基于患者仰臥位CT數據,而術中患者為俯臥位,結構空間位置不一致,也會導致導板偏差,貼合不嚴密[11-13]。

我們分析因為傳統3D打印導板與椎板接觸面為光滑表面,所以椎板即使殘留一點軟組織也會影響貼合。為此,我們提出了基于5點定位法的新型點狀接觸式椎弓根導板(以下簡稱“新型導板”)。首先,在新型導板與椎板的接觸面,按照10個/cm2設計高1 mm的釘狀突起,使其只需與椎板點狀接觸,以避免椎板殘留軟組織阻擋影響貼合。其次,在新型導板中間及雙側上、下設計5個定位點,其中在4個雙側上、下定位點設計長度為 2 mm 的延長邊,通過將其反折可以形成“爪狀結構”,使導板固定在椎板上;中間1個定位點可以卡住棘突根部,避免發生漂移。通過上述兩方面改良措施,解決傳統3D打印導板與椎板貼合不穩、不嚴密造成的釘道偏差。2020年2月—2023年2月,我們在25例脊柱側彎患者矯形術中使用該新型導板輔助植釘,并與2019年2月—2023年2月采用傳統徒手植釘手術患者進行比較,評估該新型導板輔助植釘的安全性、準確性及有效性,為其臨床應用奠定基礎。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

納入標準:① 椎弓根發育不良或椎板融合的先天性脊柱側彎;② 椎弓根發育不良或椎板融合的神經纖維瘤病性脊柱側彎;③ 椎弓根異常或椎板融合的陳舊性骨折后遺脊柱側彎;④ 頂椎旋轉超過40° 的脊柱側彎。

排除標準:① 椎弓根發育正常的特發性脊柱側彎;② 術前伴有神經癥狀;③ 合并椎管內畸形,如脊髓縱裂、脊髓栓系、腫瘤、脊膜膨出等。

2020年2月—2023年2月,共25例脊柱側彎患者符合選擇標準納入研究(試驗組),按納排標準于2019年2月—2023年2月收治患者中匹配50例傳統徒手植釘手術患者作為對照(對照組)。兩組患者性別、年齡、病程、主彎冠狀面Cobb 角、主彎Bending位Cobb 角、主彎頂椎位置、椎弓根內徑小于國人均值50%/75%[14-17]椎體數量、頂椎旋轉超過40° 患者例數、單側椎弓根缺失椎體數量等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 新型導板的制備

試驗組患者術前均采用德國西門子公司SOMATOM Drive CT行全脊柱掃描,層厚0.24 mm,層間距0.05 mm。掃描圖像以Dicom格式保存并導入Mimics21.0軟件(Materialise 公司,比利時),建立目標椎體三維模型。

將目標椎體三維模型以Dicom格式導入Creo 2.0軟件(PTC公司,美國),使用直徑4.5 mm圓柱體模擬椎弓根螺釘,在每個目標椎體將螺釘平行于雙側椎弓根植入,于橫斷位、矢狀位、冠狀位觀察釘道與椎弓根位置關系,并對釘道進行調整,確保釘道不突破椎弓根骨皮質;如椎弓根極細(<3.0 mm),則確保釘道不突破內側皮質,以避免進入椎管;如椎體無椎弓根,則跳過該步驟。以單個椎體為單位,以模擬椎弓根螺釘的圓柱體中軸線為軸心,在椎板表面椎弓根螺釘進釘點處作長30 mm、內徑3.0 mm、外徑4.5 mm的椎弓根中空引導管。確定新型導板的5點定位點,其中胸椎位于雙側上關節突外緣、雙側橫突下緣、棘突根,腰椎位于雙側峽部、雙側上關節突外緣、棘突根。在胸椎雙側上關節突外緣、雙側橫突下緣以及腰椎雙側峽部、雙側上關節突外緣,各作長度為 2 mm 的延長邊。在面向椎板面按照10個/cm2設計高1 mm釘狀突起。各個椎體完成導板釘道及定位點設計后,通過布爾求差切除導板與椎體三維模型干涉部分,形成導板與椎板接觸的定位面。

將導板文件導入 3D 打印機(Formlabs公司,美國),用光敏樹脂材料打印。術前在3D打印的脊柱側彎椎體模型上模擬手術操作,在新型導板輔助下植釘,剖面觀察釘道均位于椎弓根內,未穿出椎弓根皮質骨。確認方案可行后,將新型導板用環氧乙烷消毒備用。

1.3 手術方法

兩組手術均由同一組術者完成。

試驗組:氣管插管麻醉后,患者取俯臥位,于胸部、腹部兩側、髂部擺放軟墊,使腹部懸空。作后路最上-最下固定椎棘突連線切口,剝離椎旁肌,充分顯露融合范圍的椎板及關節突,將各個椎體的導板以爪狀結構牢固鎖定在椎板上,將3 mm克氏針順導板引導管鉆入椎弓根,X線機透視確認均在椎弓根內后,逐級擴張釘道并植入椎弓根螺釘。按計劃截骨,切除2~3個椎板,防止矯形后脊髓卡壓或過度堆積造成脊髓損傷。截骨完成前先置單側棒,截骨完成后上棒矯形。矯形完成后,進行麻醉喚醒試驗。所有患者均在融合節段內行上位椎體的下關節突切除,增加矯形效果以及植骨面積。椎板打磨,將術中截骨獲得的骨組織植于融合節段。最后放置引流,逐層縫合切口。本組8例雙節段椎板融合,5例三節段椎板融合,2例四節段椎板融合,10例無椎板融合。術中行雙節段全椎體截骨1例,單節段全椎體截骨3例,單節段經椎弓根椎體截骨11例,雙節段鄰椎不對稱短縮截骨9例,原位融合1例。

對照組:除采用常規徒手植釘[18]外,其余手術處理與試驗組一致。本組14例雙節段椎板融合,8例三節段椎板融合,3例四節段椎板融合,25例無椎板融合。術中行雙節段全椎體截骨2例,單節段全椎體截骨15例,單節段經椎弓根椎體截骨14例,雙節段鄰椎不對稱短縮截骨17例,原位融合2例。

1.4 療效評價指標

記錄兩組融合節段數量、植釘時間(從切皮開始至植入最后1枚螺釘)、植釘數量、植釘出血量(從切皮開始至植入最后1枚螺釘時吸引瓶中引流量以及紗布吸血量總和)、植釘透視次數、手動改道次數。

術后2周行站立位全脊柱正側位X線片檢查,將植釘位置分為4個等級[19-21]:Ⅰ級,螺釘完全位于椎弓根內,沒有穿破椎弓根皮質;Ⅱ級,螺釘穿破椎弓根皮質,穿破距離< 2 mm;Ⅲ級,螺釘穿破椎弓根皮質,穿破距離 2~4 mm;Ⅳ級,螺釘穿破椎弓根皮質,穿破距離≥4 mm。按以下公式計算每例患者植釘準確率,準確率=(Ⅰ級螺釘數量+Ⅱ級螺釘數量)/總植釘數量×100%。測量主彎Cobb角,按以下公式計算主彎矯正率,主彎矯正率=(術前主彎Cobb角?術后主彎Cobb角)/術前主彎Cobb角×100%。觀察植釘并發癥發生情況,包括螺釘穿入椎管、螺釘壓迫神經出現神經并發癥、螺釘穿破血管等。

1.5 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。計量資料行正態性檢驗,均服從正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組均順利完成手術。其中,試驗組植入267枚螺釘,每例患者融合節段4~11個,共計177個椎體。對照組植入523枚螺釘,每例患者融合節段4~13個,共計358個椎體。

兩組融合節段數量、植釘數量、植釘等級以及準確率比較,差異均無統計學意義(P>0.05);但試驗組植釘時間、植釘出血量、植釘透視次數以及手動改道次數均少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組術中及術后均未出現植釘相關并發癥,無神經、血管損傷或腦脊液漏、感染發生。兩組患者外形、軀干平衡較術前明顯改善,主彎矯正率差異無統計學意義(P>0.05)。見圖1、表2。

圖1

試驗組患者,男,17歲,先天性脊柱側后凸畸形

圖1

試驗組患者,男,17歲,先天性脊柱側后凸畸形

a. 術前脊柱正側位X線片、CT掃描以及三維重建;b. 基于術前CT數據構建脊柱三維模型,并設計新型導板;c. 術中新型導板輔助植釘過程;d. 術中透視明確經引導管植入的克氏針位置;e. 術后2周CT示椎弓根螺釘位置;f. 術后2周正側位X線片示主彎矯正率達80%

Figure1. A 17-year-old male patient with congenital scoliosis deformity in trial groupa. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films of spine, CT scan and three-dimensional reconstruction, respectively; b. Based on the preoperative CT data, the three-dimensional model of the spine was constructed, and the new guide template was designed; c. Intraoperative screws implantation with the assistance of the new guide template; d. Intraoperative fluoroscopy to determine the position of the Kirschner wire implanted through the tube of navigation plate; e. At2 weeks after operation, CT showed the position of pedicle screws; f. At 2 weeks after operation, anteroposterior and lateral X-ray films showed a correction rate of 80% for the main curvature

3 討論

脊柱側彎伴有椎弓根發育不良、椎板結構異常以及椎體旋轉,極易導致矯形術中椎弓根植釘偏差。采用3D打印導板輔助植釘可降低植釘難度,提升準確性,但存在椎體軟組織剝離不徹底導致的釘道偏差,以及為了貼合導板仔細剝離軟組織導致的手術時間延長、出血量增加等問題。我們針對以上不足設計了5點定位法的新型點狀接觸式導板,本研究試驗組共植釘 267枚,準確率達98.50%±3.10%,術中及術后均無神經損傷并發癥,提示脊柱側彎矯形術中采用該新型導板輔助植釘安全、有效。

本研究納入了存在椎弓根狹窄變異、凹側椎弓根發育不良、椎板結構異常以及椎體旋轉等不利于植釘結構的患者,結果顯示試驗組在新型導板輔助下植釘位置為Ⅲ級的螺釘僅4枚,無Ⅳ級螺釘,而對照組存在1枚Ⅳ級螺釘,提示新型導板能規避或減少結構復雜的椎弓根植釘風險。另外,新型導板在植釘時間、植釘出血量、植釘透視次數、手動改道次數等方面具有明顯優勢。分析原因,傳統徒手植釘時術者需要清晰識別椎板結構,完整暴露關節突橫突等結構,增加了手術時間,同時橫突周圍有關節突返支血管,術中難免會損傷血管導致大量出血;而新型導板首先因具有爪狀結構能與椎板固定,無論是正常結構的椎板還是結構異常的椎板都不會產生漂移,其次導板與椎板點狀接觸即可,對軟組織剝離程度要求不高,無需向關節突外暴露,不僅減少了手術操作時間,也減小了手術創傷。

在植釘透視次數方面,如術者手術經驗豐富可達到全部植釘僅需透視1次,但若遇到植釘困難情況,則需單枚螺釘透視2~4次,如術者經驗不足甚至需要1釘1次透視。而新型導板輔助下整個矯形術植釘過程只需透視3次,分別為導板完全固定及克氏針開道后、擴大釘道后、植釘后各透視1次。

另外在手動改道次數方面,傳統徒手植釘準確性與術者識別進釘點、判斷進釘方向、把握進釘手感等主觀因素密切相關,植釘不可接受情況不可避免。出現上述情況后則需要手動改道,甚至單釘反復改道,會降低螺釘把持力,導致矯形效果下降。而新型導板的使用可最大程度降低術者主觀判斷的干擾,避免出現進釘點、進釘方向偏差。但若出現不可接受植釘發生,仍需要手動改道調整螺釘,但此時導板仍能提供進釘方向的參考。

綜上述,與傳統徒手植釘相比,新型導板能牢固適配各種畸形椎板關節突,脊柱側彎矯形術中采用其輔助植釘能避免漂移現象,提高了植釘準確性,還避免了廣泛徹底剝離后方結構,縮短手術時間、減少透視次數、減少出血量。但是本研究樣本量有限,上述優勢還需進一步大樣本量研究明確。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經貴州省骨科醫院醫學倫理委員會批準(2019010A)

作者貢獻聲明 王力航:研究設計及實施、數據分析、論文撰寫;湯倩:數據收集及分析、論文撰寫;陳啟鸰、陸廷盛:研究實施及評估;姚書眈、蒲興魏、姬林松:研究實施、數據收集;羅春山:研究實施、項目指導