引用本文: 亞力坤·玉蘇甫, 張雨, 陳東陽, 蔣青. 半腱肌止點定位的相關因素研究. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(8): 978-981. doi: 10.7507/1002-1892.202303063 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

膝關節前交叉韌帶自愈能力弱,臨床對于不能自愈或者直接縫合治療效果欠佳的韌帶損傷患者,常選擇韌帶重建術[1-3]。目前韌帶重建術首選移植材料為自體肌腱[2, 4-5],包括骨-髕腱-骨移植物、腘繩肌(股薄肌、半腱肌)、股四頭肌等[6-8],其中腘繩肌使用時間最長且療效可靠[9-10]。腘繩肌切取時主要通過觸摸鵝足區腘繩肌體部、根據周圍解剖標志物或術者經驗定位半腱肌止點來設計切口,但是因脛骨結節位置存在變異及個體差異、半腱肌止點周圍解剖結構變異[11-12],造成體表標志物難以觸及,采用觸摸并根據經驗進行定位的切口不準確,進而發生切口延長、損傷周圍軟組織(如內側副韌帶、半膜肌、隱神經髕下支等)相關并發癥[12-15]。為此,我們基于接受初次前交叉韌帶重建的韌帶損傷患者臨床資料,回顧性研究半腱肌止點與患者臨床特征的相關性,以期為臨床半腱肌止點位置確定并設計切口提供參考。報告如下。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以2022年1月—12月于我院因前交叉韌帶損傷接受初次重建的韌帶損傷患者作為研究對象。排除標準:① Tanner分期≤3期;② 有鵝足區手術或損傷病史;③ 下肢畸形;④ 非自體半腱肌移植重建;⑤ 臨床資料不完整。

1.2 研究方法

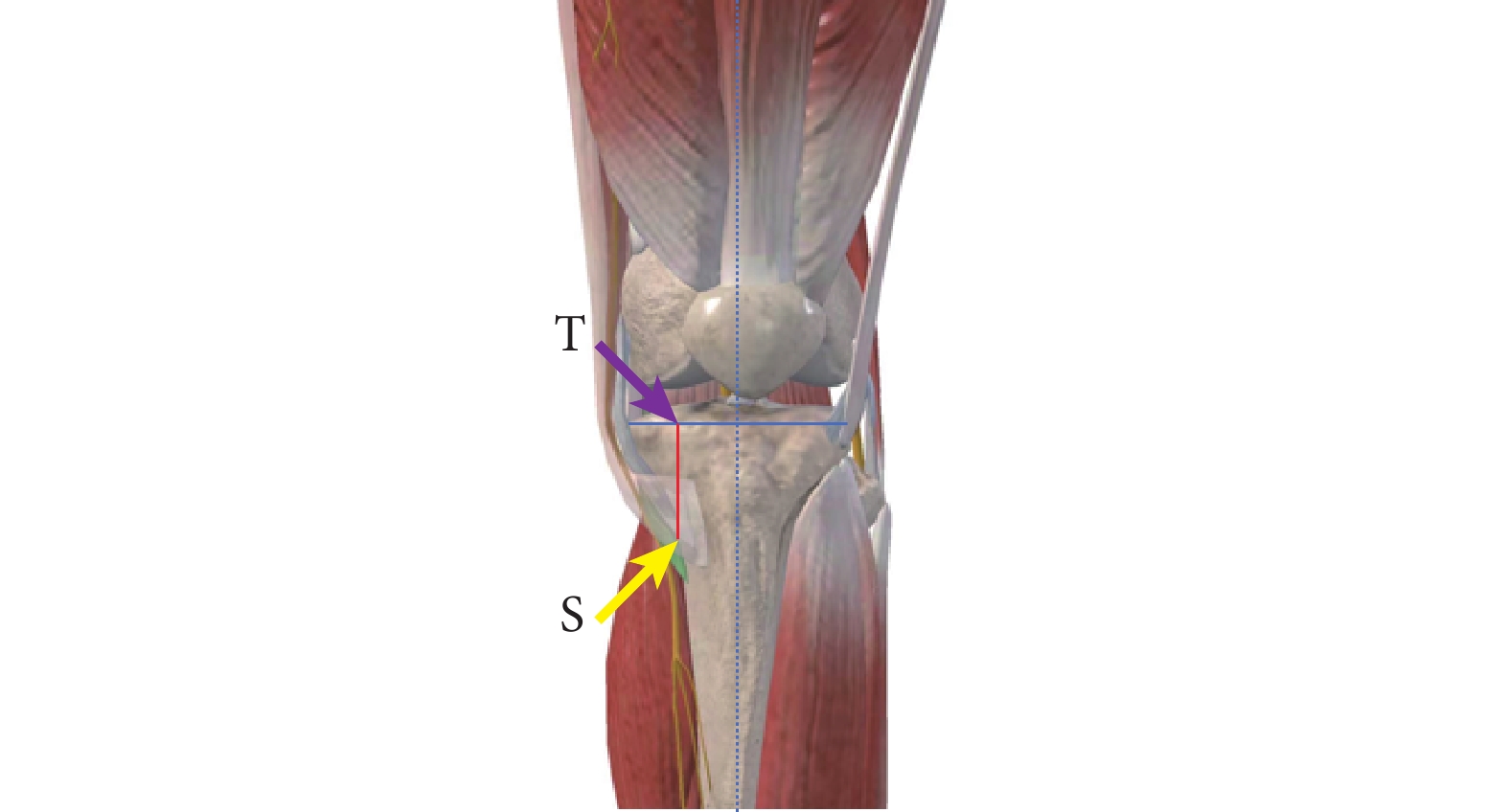

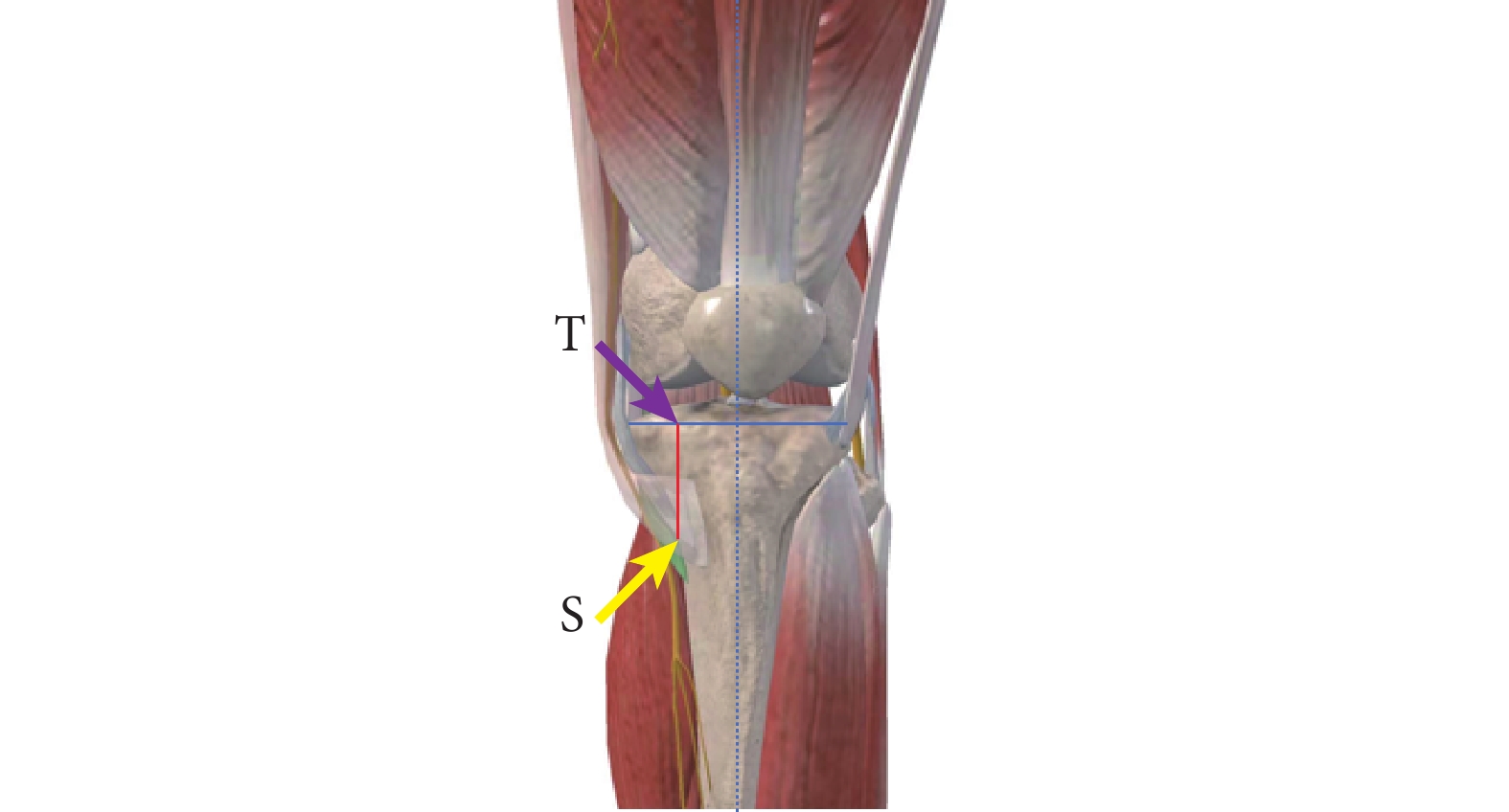

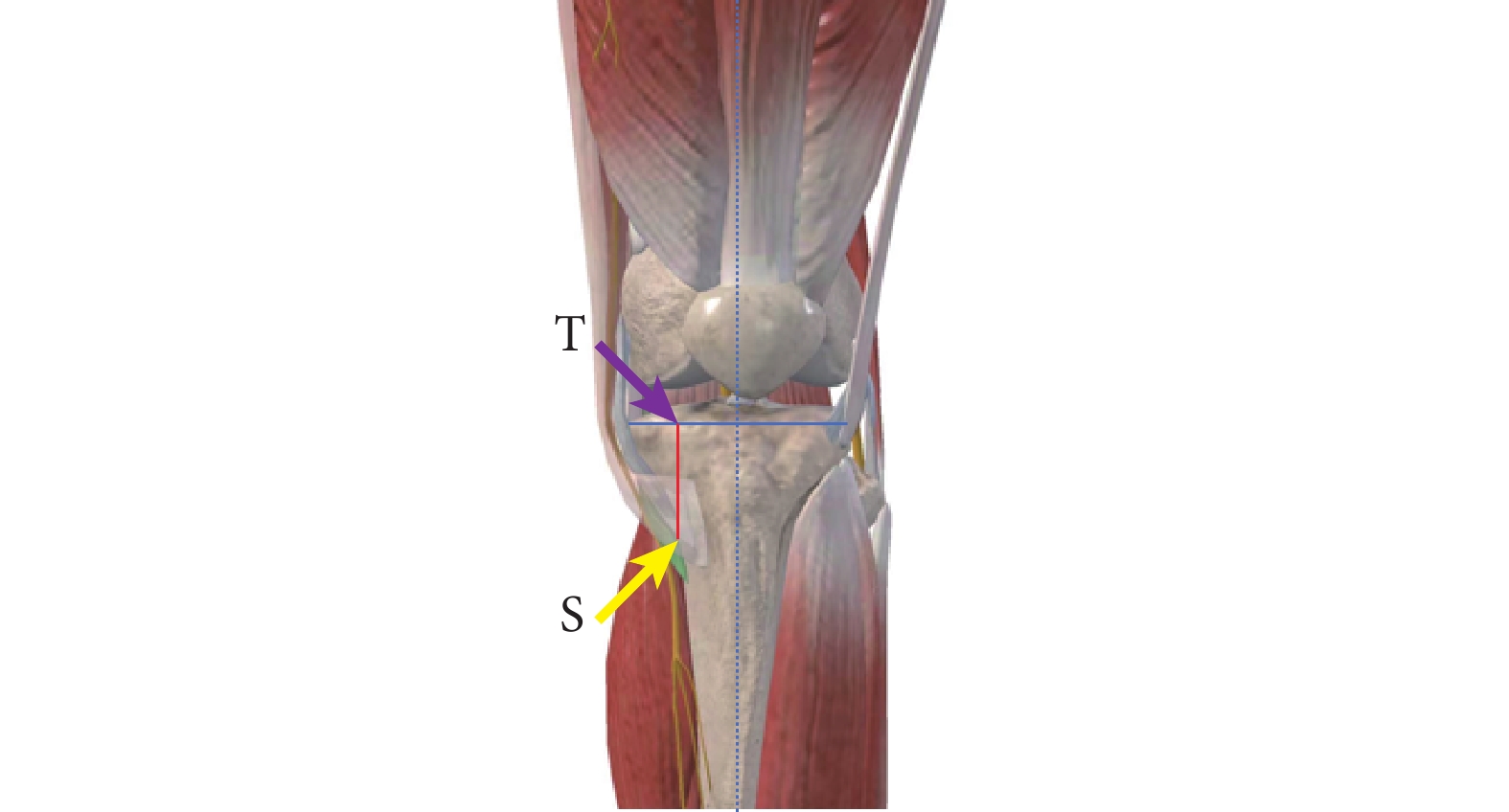

收集患者基線資料,包括年齡、性別、身高、體質量。前交叉韌帶重建術中,測量半腱肌止點至脛骨內側平臺垂直距離。具體操作步驟:自脛骨結節內側2 cm處作長約3 cm縱切口,逐層切開暴露鵝足,游離半腱肌并確定脛骨處止點位置(記為點S),大拇指捫及脛骨平臺內側凹陷,確定脛骨平臺邊緣,由點S向脛骨平臺內側邊緣作一垂線,交點記為點T,測量兩點間距離(記為S-T)。見圖1。

圖1

半腱肌止點至脛骨內側平臺垂直距離測量示意圖

Figure1.

Schematic diagram of the vertical distance from the semitendinosus insertion to the medial tibial plateau

圖1

半腱肌止點至脛骨內側平臺垂直距離測量示意圖

Figure1.

Schematic diagram of the vertical distance from the semitendinosus insertion to the medial tibial plateau

1.3 統計學方法

采用SPSS20.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk法行正態性檢驗,均服從正態分布,以均數±標準差表示。以S-T為因變量,患者基線資料 [年齡、性別(男性=1,女性=0)、身高、體質量] 為自變量,采用多重線性回歸分析,并建立回歸方程,探索半腱肌止點位置影響因素。檢驗水準α=0.05。

2 結果

本研究共納入214例患者,其中男156例、女58例,年齡(27±9)歲(14~49歲),身高(174.7±6.8)cm (160~196 cm),體質量(73.43±12.35)kg(53~105 kg)。韌帶重建術中測量S-T為(56.36±3.61)mm(47~67 mm)。

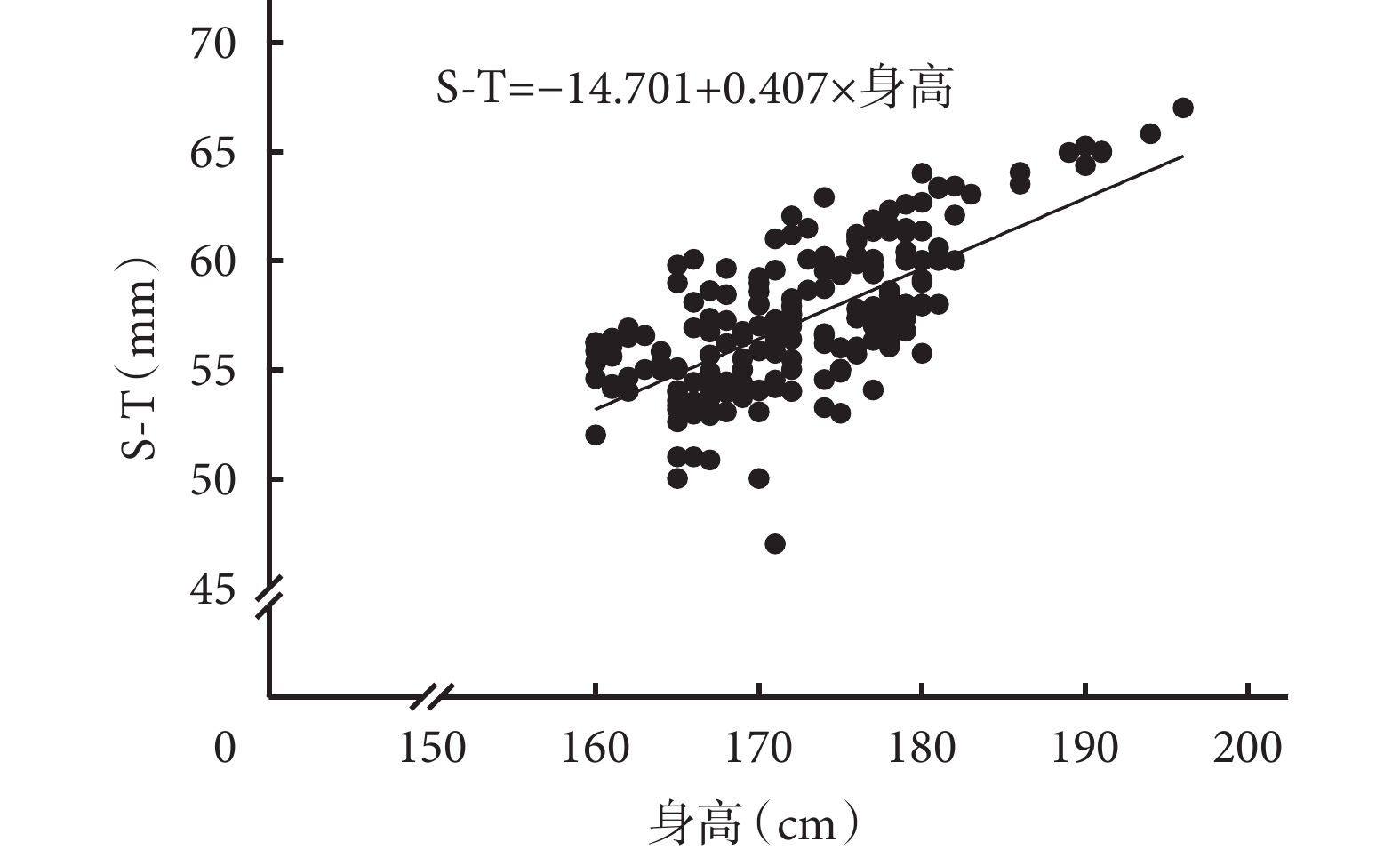

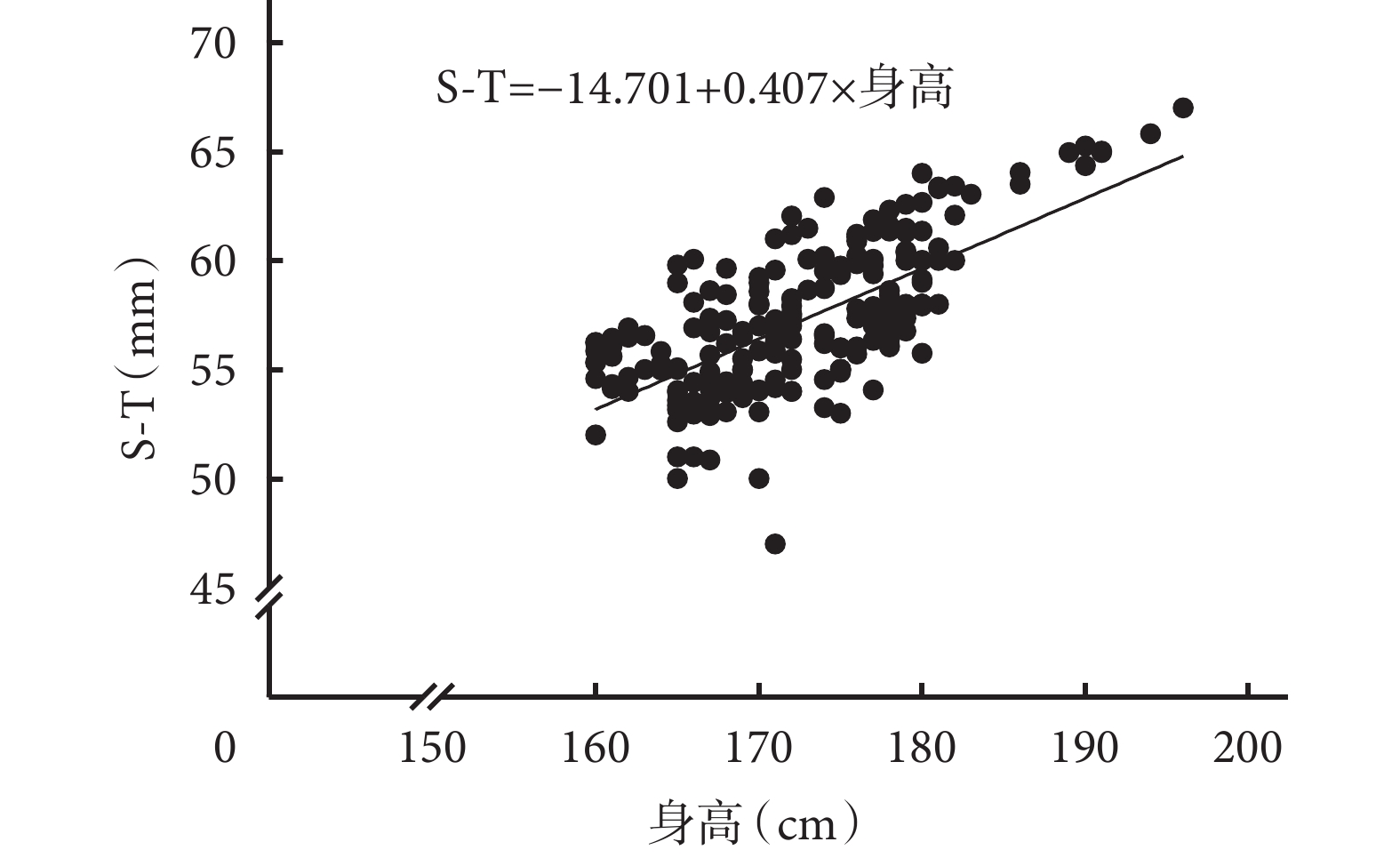

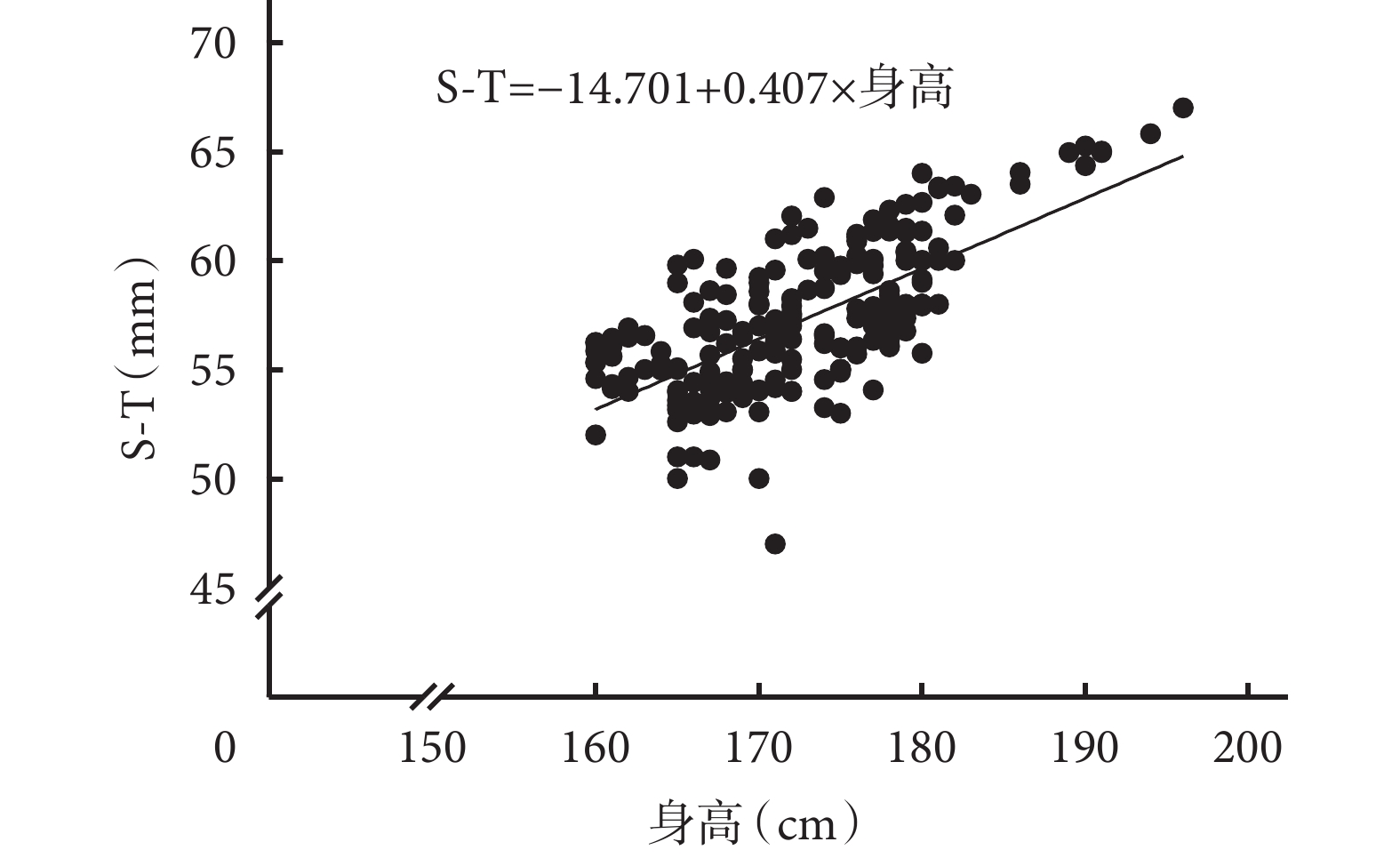

S-T與患者基線資料線性相關分析顯示,其與性別、年齡、身高、體質量均存在相關性(P<0.05);采用逐步法篩選自變量后,S-T僅與身高成正相關(P<0.001)。回歸方程為S-T =?14.701+0.407×身高,R2=0.690,提示隨身高增長,半腱肌止點與脛骨平臺垂直距離會增大(β=0.407,SE=0.055,t=7.543,P<0.001)。見圖2。

圖2

身高與S-T散點圖

Figure2.

Scattergram of correlation between height and S-T

圖2

身高與S-T散點圖

Figure2.

Scattergram of correlation between height and S-T

3 討論

目前臨床自體腘繩肌腱重建前交叉韌帶術中,僅依靠術者觸摸半腱肌止點及解剖標志物進行半腱肌止點定位及設計切口。由于脛骨結節位置相對較寬且存在個體差異,半腱肌止點周圍解剖結構可能變異,甚至患者肥胖導致半腱肌止點難以捫及,進而導致準確定位困難[11-12]。Reina等[13]研究認為通過脛骨結節定位半腱肌止點相關性較弱,基于半腱肌止點與脛骨平臺內側緣距離定位半腱肌止點更可靠。為此,本研究中我們選擇測量半腱肌止點至脛骨內側平臺垂直距離(S-T),并探討該指標與患者體格特征間的關系,以期為臨床術中定位半腱肌止點并設計半腱肌切口提供參考。本組S-T為(56.36±3.61)mm(47~67 mm)。

研究已證明如半腱肌止點定位不準確,可以導致設計的切口不能滿足要求進而需要延長切口,同時損傷周圍軟組織(如內側副韌帶、半膜肌、隱神經髕下支)[12-16]。有研究報道37.5%患者自覺前交叉韌帶重建術后髕前區感覺麻木[17]。Kerver等[15]根據隱神經髕下支分布提出在膝關節脛骨平臺內側安全區域,順神經走行設計斜切口,可以降低隱神經損傷概率。Kalthur等[18]對16具尸體解剖研究發現,68.7%隱神經髕下支于縫匠肌前緣穿出,僅3.1%從縫匠肌后緣穿出。而根據既往研究顯示鵝足區半腱肌、股薄肌、縫匠肌3條肌腱的止點位置相對固定,半腱肌位于最下方,半腱肌止點位于脛骨結節內側1~2 cm[13, 14, 19],因此明確半腱肌止點位置,通過止點作為中心點設計切口,能夠順利切取半腱肌。Assi等[10]對18具尸體進行解剖研究,發現股骨長度與所獲取的半腱肌長度成正相關。但目前對下肢長度是否影響肌腱附著點位置尚無定論[20]。Zumwalt[21]、Rabey等[22]的動物實驗發現,后天運動與肌肉肥大對肌腱在骨骼上的附著點位置無明顯影響。本研究多重線性回歸分析結果顯示S-T與患者體質量、年齡、性別無相關,而與身高具有線性關系,表明半腱肌止點附著位置相對脛骨平臺距離僅因身高變高而等比例增大,為臨床快速、準確定位半腱肌止點及設計手術切口提供了一定參考。

但本研究為回顧性研究,患者肢體長度、肌肉維度、職業等相關數據缺失,人體中肌肉維度、股骨及脛骨長度、后天運動因素是否影響半腱肌止點位置,尚需后續研究論證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經南京大學醫學院附屬鼓樓醫院倫理委員會批準(2023-258-01)

作者貢獻聲明 亞力坤·玉蘇甫:研究設計及實施,數據整理及統計分析,文章撰寫;張雨:參與文章修改;陳東陽、蔣青:參與術中數據收集、理論指導與文章修改

膝關節前交叉韌帶自愈能力弱,臨床對于不能自愈或者直接縫合治療效果欠佳的韌帶損傷患者,常選擇韌帶重建術[1-3]。目前韌帶重建術首選移植材料為自體肌腱[2, 4-5],包括骨-髕腱-骨移植物、腘繩肌(股薄肌、半腱肌)、股四頭肌等[6-8],其中腘繩肌使用時間最長且療效可靠[9-10]。腘繩肌切取時主要通過觸摸鵝足區腘繩肌體部、根據周圍解剖標志物或術者經驗定位半腱肌止點來設計切口,但是因脛骨結節位置存在變異及個體差異、半腱肌止點周圍解剖結構變異[11-12],造成體表標志物難以觸及,采用觸摸并根據經驗進行定位的切口不準確,進而發生切口延長、損傷周圍軟組織(如內側副韌帶、半膜肌、隱神經髕下支等)相關并發癥[12-15]。為此,我們基于接受初次前交叉韌帶重建的韌帶損傷患者臨床資料,回顧性研究半腱肌止點與患者臨床特征的相關性,以期為臨床半腱肌止點位置確定并設計切口提供參考。報告如下。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以2022年1月—12月于我院因前交叉韌帶損傷接受初次重建的韌帶損傷患者作為研究對象。排除標準:① Tanner分期≤3期;② 有鵝足區手術或損傷病史;③ 下肢畸形;④ 非自體半腱肌移植重建;⑤ 臨床資料不完整。

1.2 研究方法

收集患者基線資料,包括年齡、性別、身高、體質量。前交叉韌帶重建術中,測量半腱肌止點至脛骨內側平臺垂直距離。具體操作步驟:自脛骨結節內側2 cm處作長約3 cm縱切口,逐層切開暴露鵝足,游離半腱肌并確定脛骨處止點位置(記為點S),大拇指捫及脛骨平臺內側凹陷,確定脛骨平臺邊緣,由點S向脛骨平臺內側邊緣作一垂線,交點記為點T,測量兩點間距離(記為S-T)。見圖1。

圖1

半腱肌止點至脛骨內側平臺垂直距離測量示意圖

Figure1.

Schematic diagram of the vertical distance from the semitendinosus insertion to the medial tibial plateau

圖1

半腱肌止點至脛骨內側平臺垂直距離測量示意圖

Figure1.

Schematic diagram of the vertical distance from the semitendinosus insertion to the medial tibial plateau

1.3 統計學方法

采用SPSS20.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk法行正態性檢驗,均服從正態分布,以均數±標準差表示。以S-T為因變量,患者基線資料 [年齡、性別(男性=1,女性=0)、身高、體質量] 為自變量,采用多重線性回歸分析,并建立回歸方程,探索半腱肌止點位置影響因素。檢驗水準α=0.05。

2 結果

本研究共納入214例患者,其中男156例、女58例,年齡(27±9)歲(14~49歲),身高(174.7±6.8)cm (160~196 cm),體質量(73.43±12.35)kg(53~105 kg)。韌帶重建術中測量S-T為(56.36±3.61)mm(47~67 mm)。

S-T與患者基線資料線性相關分析顯示,其與性別、年齡、身高、體質量均存在相關性(P<0.05);采用逐步法篩選自變量后,S-T僅與身高成正相關(P<0.001)。回歸方程為S-T =?14.701+0.407×身高,R2=0.690,提示隨身高增長,半腱肌止點與脛骨平臺垂直距離會增大(β=0.407,SE=0.055,t=7.543,P<0.001)。見圖2。

圖2

身高與S-T散點圖

Figure2.

Scattergram of correlation between height and S-T

圖2

身高與S-T散點圖

Figure2.

Scattergram of correlation between height and S-T

3 討論

目前臨床自體腘繩肌腱重建前交叉韌帶術中,僅依靠術者觸摸半腱肌止點及解剖標志物進行半腱肌止點定位及設計切口。由于脛骨結節位置相對較寬且存在個體差異,半腱肌止點周圍解剖結構可能變異,甚至患者肥胖導致半腱肌止點難以捫及,進而導致準確定位困難[11-12]。Reina等[13]研究認為通過脛骨結節定位半腱肌止點相關性較弱,基于半腱肌止點與脛骨平臺內側緣距離定位半腱肌止點更可靠。為此,本研究中我們選擇測量半腱肌止點至脛骨內側平臺垂直距離(S-T),并探討該指標與患者體格特征間的關系,以期為臨床術中定位半腱肌止點并設計半腱肌切口提供參考。本組S-T為(56.36±3.61)mm(47~67 mm)。

研究已證明如半腱肌止點定位不準確,可以導致設計的切口不能滿足要求進而需要延長切口,同時損傷周圍軟組織(如內側副韌帶、半膜肌、隱神經髕下支)[12-16]。有研究報道37.5%患者自覺前交叉韌帶重建術后髕前區感覺麻木[17]。Kerver等[15]根據隱神經髕下支分布提出在膝關節脛骨平臺內側安全區域,順神經走行設計斜切口,可以降低隱神經損傷概率。Kalthur等[18]對16具尸體解剖研究發現,68.7%隱神經髕下支于縫匠肌前緣穿出,僅3.1%從縫匠肌后緣穿出。而根據既往研究顯示鵝足區半腱肌、股薄肌、縫匠肌3條肌腱的止點位置相對固定,半腱肌位于最下方,半腱肌止點位于脛骨結節內側1~2 cm[13, 14, 19],因此明確半腱肌止點位置,通過止點作為中心點設計切口,能夠順利切取半腱肌。Assi等[10]對18具尸體進行解剖研究,發現股骨長度與所獲取的半腱肌長度成正相關。但目前對下肢長度是否影響肌腱附著點位置尚無定論[20]。Zumwalt[21]、Rabey等[22]的動物實驗發現,后天運動與肌肉肥大對肌腱在骨骼上的附著點位置無明顯影響。本研究多重線性回歸分析結果顯示S-T與患者體質量、年齡、性別無相關,而與身高具有線性關系,表明半腱肌止點附著位置相對脛骨平臺距離僅因身高變高而等比例增大,為臨床快速、準確定位半腱肌止點及設計手術切口提供了一定參考。

但本研究為回顧性研究,患者肢體長度、肌肉維度、職業等相關數據缺失,人體中肌肉維度、股骨及脛骨長度、后天運動因素是否影響半腱肌止點位置,尚需后續研究論證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經南京大學醫學院附屬鼓樓醫院倫理委員會批準(2023-258-01)

作者貢獻聲明 亞力坤·玉蘇甫:研究設計及實施,數據整理及統計分析,文章撰寫;張雨:參與文章修改;陳東陽、蔣青:參與術中數據收集、理論指導與文章修改