引用本文: 盛宏濤, 張瑀琦, 尤奇, 龔濤軍, 李壯壯, 何宣虹, 唐凡, 周勇, 王一天, 盧敏勛, 羅翼, 閔理, 屠重棋. 3D打印股骨近端弧形柄仿生假體重建股骨中上段超極限骨缺損保髖治療的中期臨床療效. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(8): 970-977. doi: 10.7507/1002-1892.202304057 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

股骨近端是骨腫瘤好發部位之一,近年來隨著對惡性骨腫瘤綜合治療認識的提高,保肢術已取代截肢術成為主要治療模式[1]。股骨近端腫瘤切除后骨缺損有多種重建方式,若在保留鄰近關節的情況下行惡性骨腫瘤瘤段切除,則重建前后患者的原生關節未受干擾,術后預期功能更好[2–4]。但當腫瘤累及到小轉子水平位置,術中進行髖關節保留重建極為困難。股骨中上段超極限骨缺損(ultrashort bone segments in the proximal femur,USPF)定義為腫瘤切除后剩余股骨近端(從梨狀窩到截骨水平)的長度<80 mm。目前有兩種主要重建方式可用于USPF,其中一種是采用同種異體骨移植或自體骨移植進行生物重建,但其感染和骨不愈合風險相對較高[5]。而另一種假體置換已成為主流重建方案,共有4種假體可供選擇,包括定制/組配式腫瘤型假體[6]、同種異體骨-假體復合物(allograft-prosthetic composite,APC)[7]、加壓型假肢骨內植入體(compliant pre-stress,CPS)[8-9]以及股骨干假體[10-12]。

腫瘤型假體置換術是股骨腫瘤性巨大缺損的常規重建方法,該方法需要足夠長的剩余股骨干長度[12],以實現穩定固定。Zhang等[13]在一項調查股骨柄長度與無菌性松動關系的研究中指出,股骨柄長度每減少1 mm,無菌性松動風險增加6%。Batta等[14]指出,假體總長度與柄長度之比(the ratio of the total length of the prosthesis to stem length,TLP/SL)是無菌性松動的獨立預測因子,隨著TLP/SL的增加,無菌性松動風險相應增加。股骨干假體置換術由于假體固定中剩余骨長度不足而導致的無菌性松動發生率很高[15]。因此,當保髖治療需要使用腫瘤型假體重建USPF時,由于USPF無法為長股骨柄的固定提供足夠空間,因此組合式短股骨柄是唯一選擇。目前,有前景的生物型短柄主要有Compress? 植入假體和Buxtehude柄。Compress? 植入假體的優勢在于獨特的壓縮骨整合方式,避免了應力遮擋并減少了骨缺損,但早期無菌性松動發生率為3.8%~14%[16-18];而Buxtehude柄用于USPF患者的治療中,早期無菌性松動發生率為12.5%,隨訪期間還可能發生固定螺釘斷裂[19]。

鑒于此,四川大學華西醫院骨科研發了一套具有不同曲率半徑的新型定制柄,即3D打印股骨近端弧形柄仿生假體。弧形柄不僅可以延伸到股骨頭的更深區域,還可以與剩余近端股骨的曲率緊密匹配,從而增加柄的長度以實現穩定固定。本研究旨在探索3D打印股骨近端弧形柄仿生假體的設計要點,以及應用于USPF重建手術的要點和中期臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

2015年10月—2021年1月,17例患者接受股骨小轉子以遠腫瘤瘤段切除及3D打印股骨近端弧形柄仿生假體重建。男11例,女6例;年齡10~76歲,平均30.1歲。骨肉瘤9例,尤文肉瘤4例,軟骨肉瘤2例,脂肪肉瘤1例,肌纖維母細胞瘤1例。病程5~14個月,平均9.5個月。Enneking分期:ⅡB期16例,ⅢB期1例。術前對每例患者取材進行活檢以明確診斷;通過X線片、CT、骨掃描和MRI檢查確定需切除的骨長度。患者臨床資料詳見表1。

1.2 假體設計和制造

1.2.1 假體設計要點

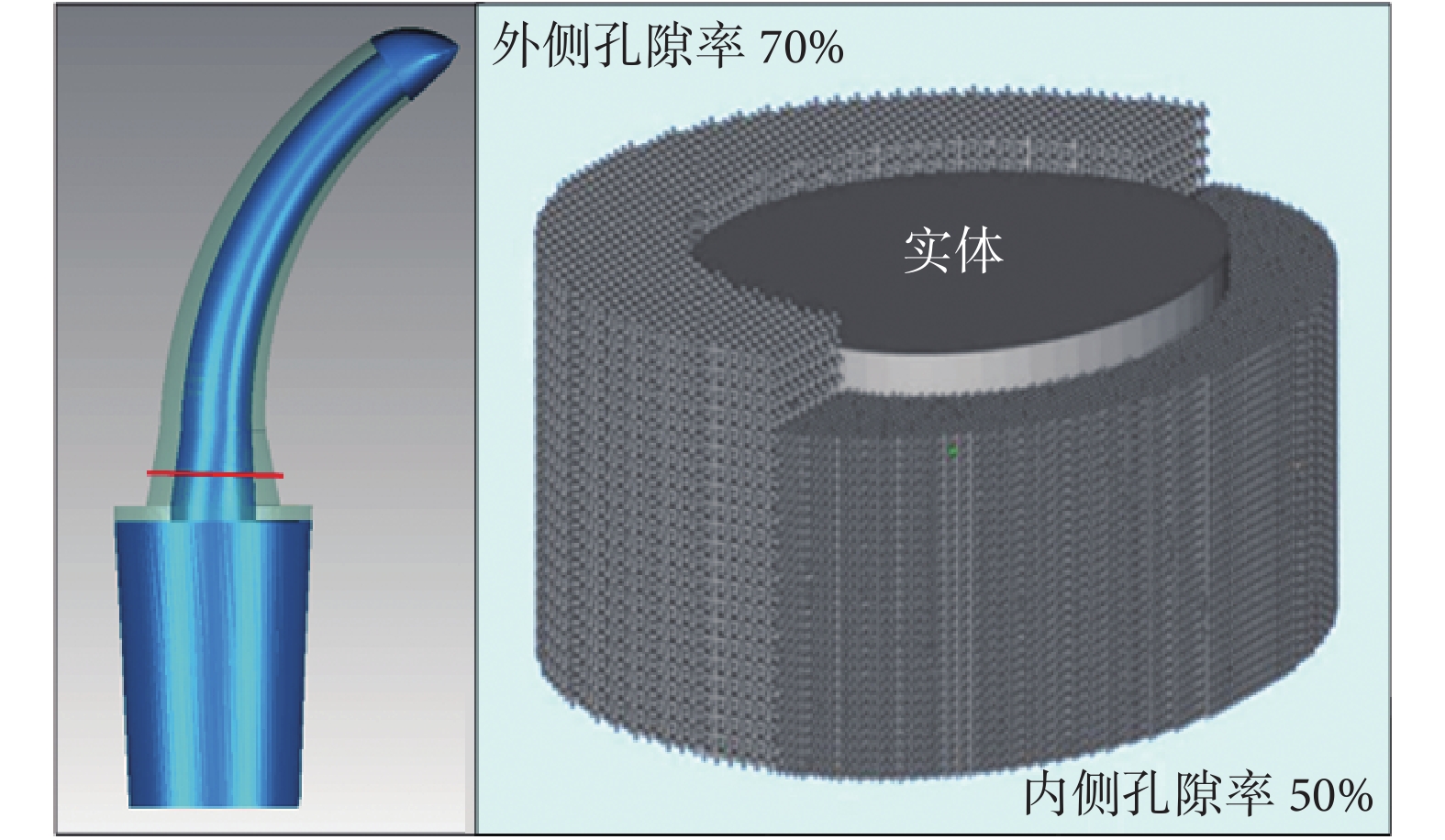

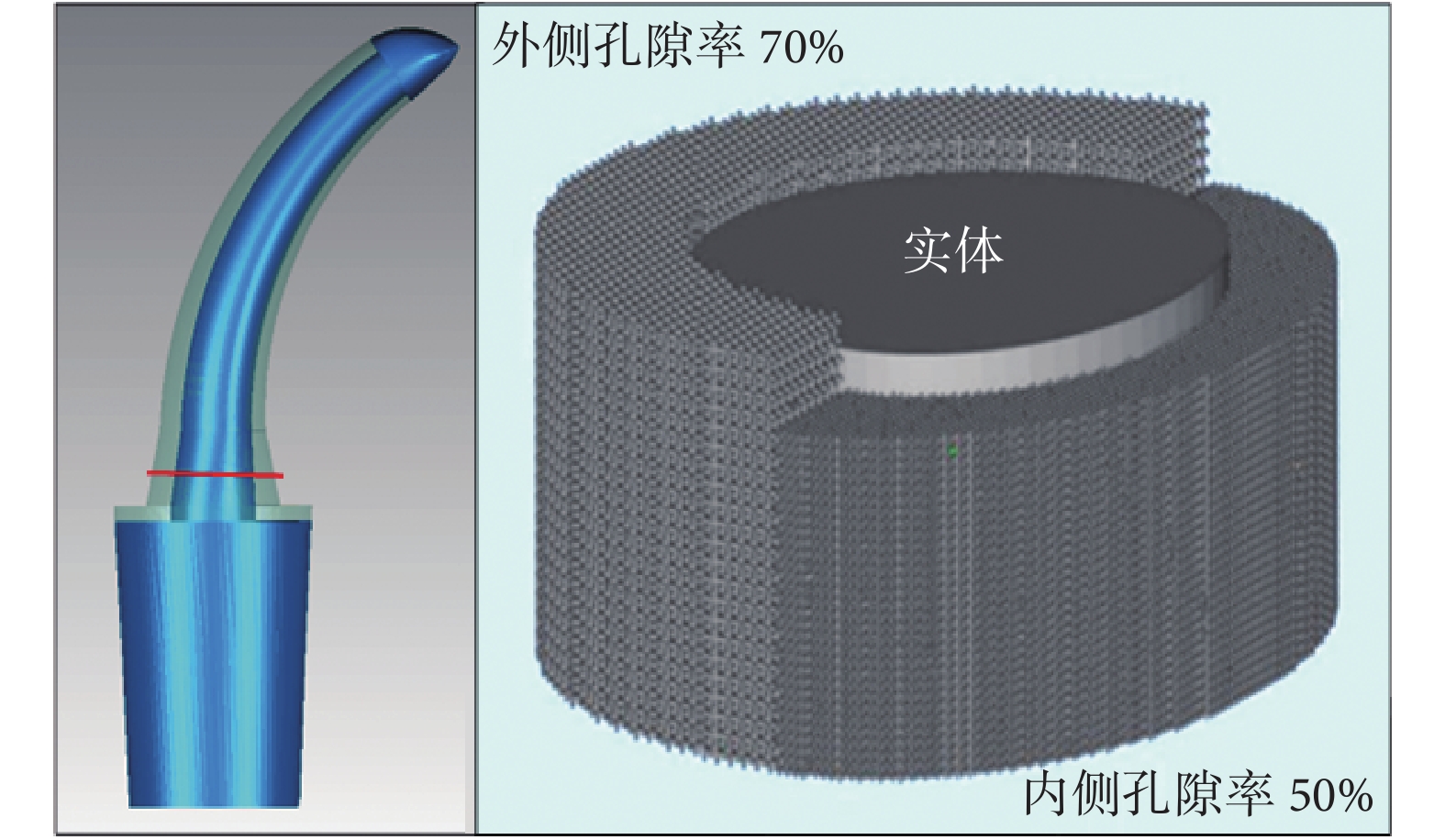

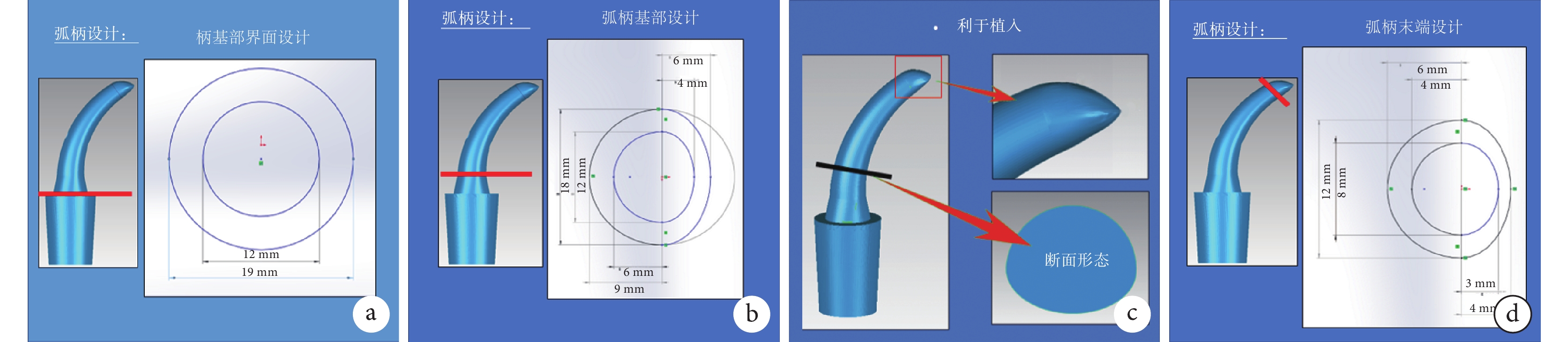

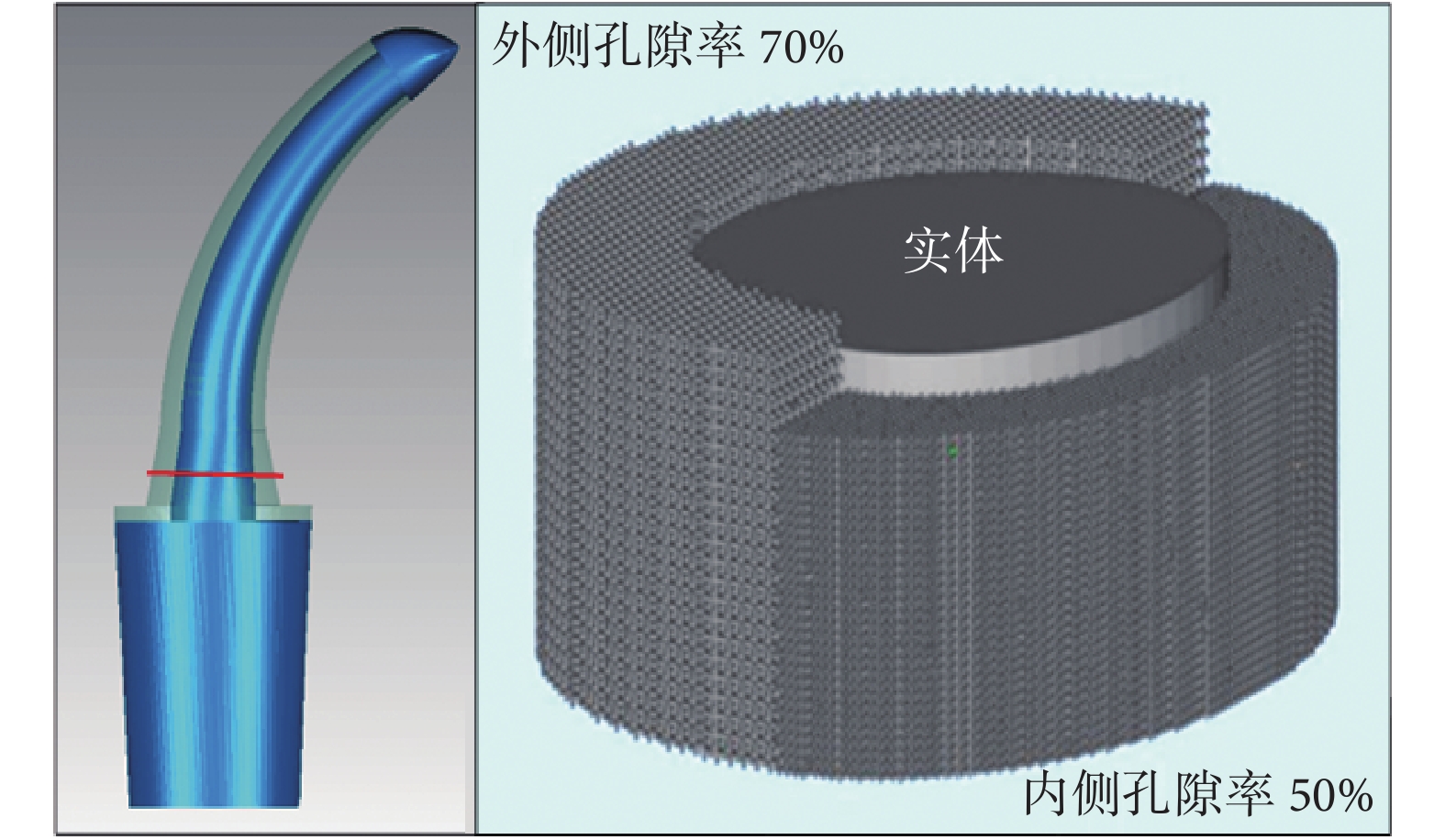

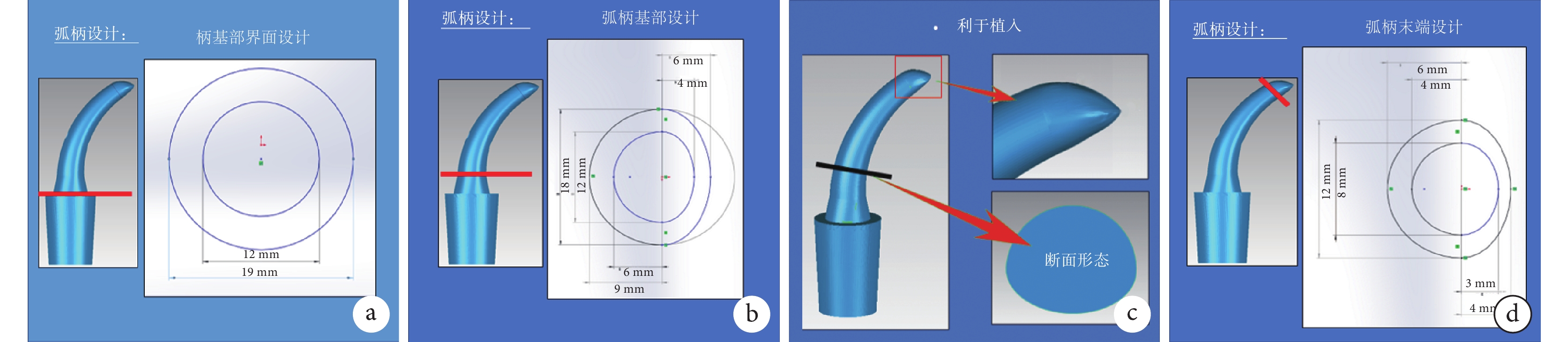

假體主要由弧形柄、中間組配延長段和遠端柄構成。股骨近端柄設計成弧形,中心是實心結構,柄的內側孔隙率為50%,外側孔隙率為70%[20](圖1)。其多孔小梁結構可促進界面愈合,金屬實體結構保證了力學強度,雙側設計不同孔隙率以符合生物力學。弧形柄中設計了2個防旋翼和1個鎖釘孔,根部設計為圓柱形,直徑接近截骨平面髓腔內徑。為了保持強度,弧形柄的直徑在轉子間區和股骨頭頸交界處逐漸減小,但末端直徑≥10 mm,尖端設計成“鳥嘴形狀”,整個柄的直徑約為轉子間髓腔直徑的2/3。弧形柄的曲率主要根據股骨頸內側皮質進行近似改變。見圖2。假體延長段與近端假體采用莫氏錐度連接,弧形柄與重建段采用雙凹槽錐度配合連接。遠端柄依據股骨遠端剩余骨量,可采用生物柄及定制干骺端假體等。

圖1

弧形柄仿生假體示意圖

Figure1.

Diagram of customized cementless intercalary endoprosthesis with an intra-neck curved stem

圖1

弧形柄仿生假體示意圖

Figure1.

Diagram of customized cementless intercalary endoprosthesis with an intra-neck curved stem

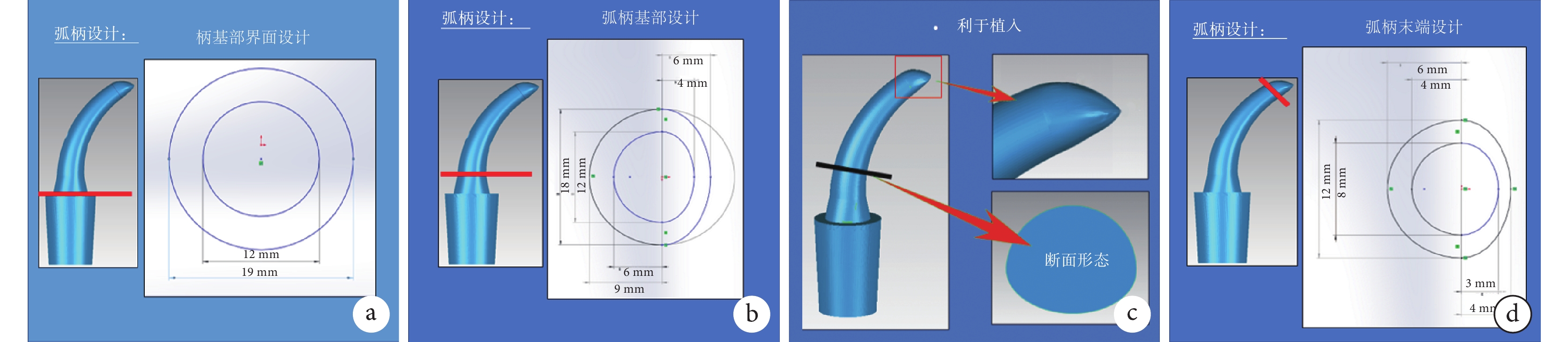

圖2

弧形柄仿生假體不同界面示意圖

圖2

弧形柄仿生假體不同界面示意圖

a. 弧形柄基部界面設計;b. 弧形柄基部設計;c. 弧形柄斷面形態;d. 弧形柄末端設計

Figure2. Diagram of the different interfaces of customized cementless intercalary endoprosthesis with an intra-neck curved stema. Base interface design of the stem; b. Base design of the stem; c. Cross-sectional morphology of the stem; d. Tip design of the stem

1.2.2 假體設計和制造流程

所有3D打印股骨近端弧形柄仿生假體均由四川大學華西醫院骨科屠重棋教授團隊設計,由北京市春立正達醫療器械股份有限公司制造。將三維CT圖像文件導入Mimics V20.0軟件(Materialise公司,比利時)以構建三維腫瘤和股骨模型。通過術前CT、骨掃描和MRI確定腫瘤邊緣,然后獲得截骨平面。根據股骨近端的解剖形狀,使用SOLIDWORKS軟件(Dassault Systèmes Solidworks公司,美國)設計股骨近端弧形柄仿生假體的初步形狀;使用Geomagic Studio軟件(Geomagic公司,美國)優化形狀和外觀;在Magic V20軟件(Materialise公司,比利時)中分離并生成。股骨近端弧形柄仿生假體模型保存為立體光刻文件并導入Mimics V20.0軟件以模擬假體植入。以鈦合金作為基本材料,應用ArcamQ10plus電子束熔融設備(Arcam公司,瑞典),打印假體。

1.3 手術方法

所有手術均由同一位資深外科醫生主刀完成。全身麻醉下患者取側臥位,均采用股骨近端外側入路。腫瘤切除符合標準的腫瘤學原理[21],根據術前模擬結果切除病變骨與軟組織,精確控制截骨平面,以最大限度地減少3D打印股骨近端弧形柄仿生假體和剩余股骨近端之間錯配的可能性。

完整切除腫瘤后,用刮匙從剩余截骨髓腔內去除松質骨。反復C臂X線機透視下將定制弧形克氏針的尖端經股骨頸置入股骨頭中心;然后使用不同直徑的柔性鉸刀,沿克氏針逐漸擴大近端股骨髓腔。為了最大限度減少骨質流失及提高假體的初始穩定性,將剩余股骨近端擴髓,以0.5 mm逐步遞增,直至擴髓滿意;然后取出克氏針,將預計長度的股骨小轉子側弧形假體試模用沉頭器擊入股骨近端髓腔,為防止旋轉,注意假體前側與近端截骨面正前方標記對齊,植入假體試模。假體試模周徑較正常假體小20%左右,試模匹配好,植入弧形柄仿生假體,術中測試初始穩定性,并將擴髓過程取出的松質骨植入假體-骨界面周圍。遠端假體重建前應標記好骨干的正常力線,或以骨干原有解剖標志作為復位時的參照,避免復位后發生骨干旋轉對位不良。對股骨遠端截骨面行擴髓操作,并安置股骨遠端假體,依據截骨長度選擇合適組配式延長段假體。牽引下肢進行復位,測試見假體安放緊密。

1.4 術后處理及療效評價指標

術后臥床休息2~3周,下肢保持中立位,期間在床上進行膝、踝關節屈伸鍛煉。第3周開始使用助行器部分負重,第4周開始練習髖關節屈曲和外展,術后8周允許使用助行器步行,鼓勵患者術后12周開始逐漸完全負重行走。

記錄股骨切除長度(L1)、剩余股骨近端長度(L2),并計算股骨切除長度占股骨總長度的百分比(L-R)。

患者術后1、2、3、6、9、12個月及之后每半年門診隨訪。隨訪患者生存狀態、有無局部復發或遠處轉移,術后并發癥發生情況。手術前后通過肌肉骨骼腫瘤學會(MSTS)評分評價下肢功能恢復情況,疼痛視覺模擬評分(VAS)評價疼痛緩解情況。

根據X線片測量術前股骨頭中心到人體正中線的距離(d1)、股骨頭中心到髖臼頂點的距離(D1),術后即刻及末次隨訪時弧形柄尖端到人體正中線的距離(d2、d3)、弧形柄尖端到髖臼頂點的距離(D2、D3);同時于術前、術后即刻及末次隨訪時測量頸干角。通過X線片、CT和斷層融合成像技術(Tomosynthesis-Shimadzu metal artefact reduction technology,T-SMART)評估骨-假體界面的骨整合狀況及假體表面骨長入情況。

1.5 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料行正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,手術前后兩個時間點間比較采用配對t檢驗,手術前后3個時間點間比較采用單因素重復測量方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

本組患者L1為(163.1±57.5)mm,L2為(69.6±9.3)mm,L-R為38.7%±14.6%。17例患者均獲隨訪,隨訪時間25~86個月,平均58.1個月。隨訪期間1例患者于術后46個月死于肺轉移,余16例患者無瘤生存。均未發生假體周圍感染、切口延遲愈合、假體無菌性松動、假體斷裂、假體周圍骨折等并發癥。通過X線片和T-SMART評估骨-假體界面的骨整合狀況,未發現植入假體柄周圍微動磨損,也無明顯放射性透亮帶,并且在所有柄中都發現了骨-假體界面上骨向內生長的射線學跡象;其中有2例患者末次隨訪時出現骨-假體外側交界處少量骨吸收。

本組患者d1、d2、d3分別為(88.0±7.1)、(89.0±8.0)、(89.6±7.8)mm,差異均無統計學意義(P>0.05);D1、D2、D3分別為(25.2±2.3)、(26.5±5.1)、(26.8±5.1)mm,差異亦無統計學意義(P>0.05);術前、術后即刻及末次隨訪時頸干角分別為(125.8±3.9)°、(125.5±4.4)°、(124.9±4.4)°,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖3、4。

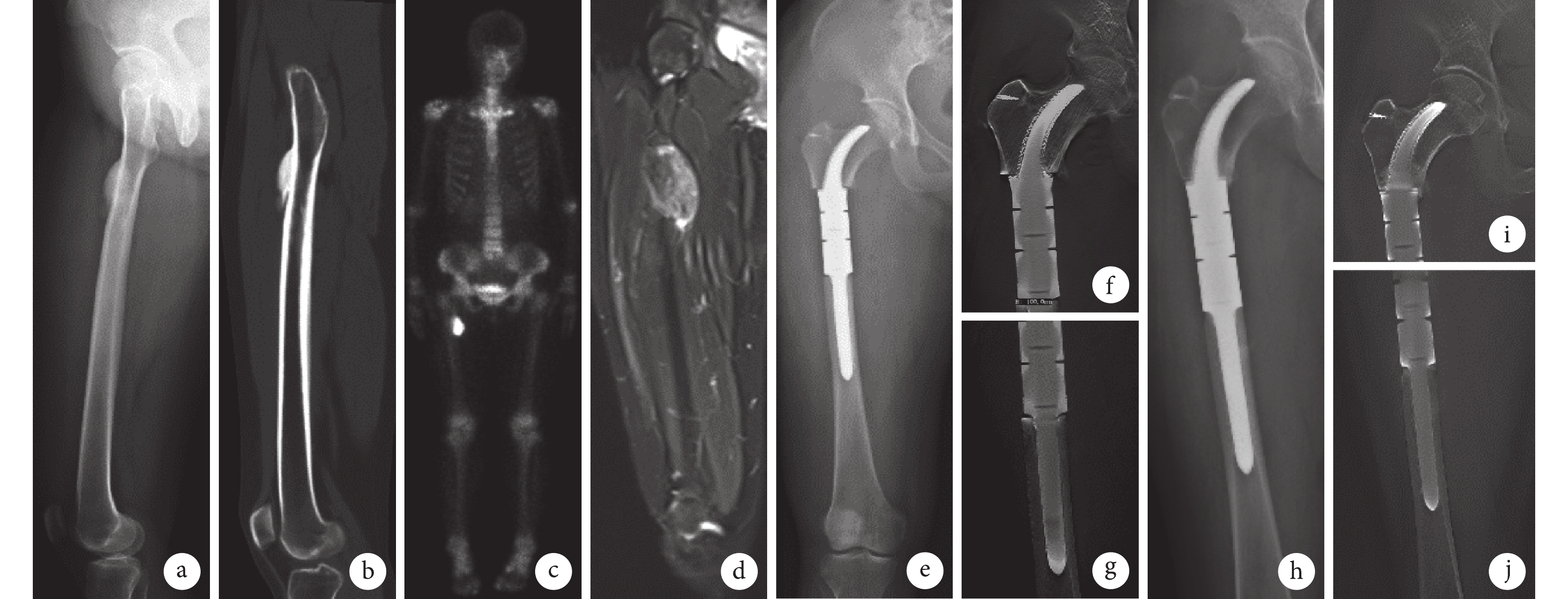

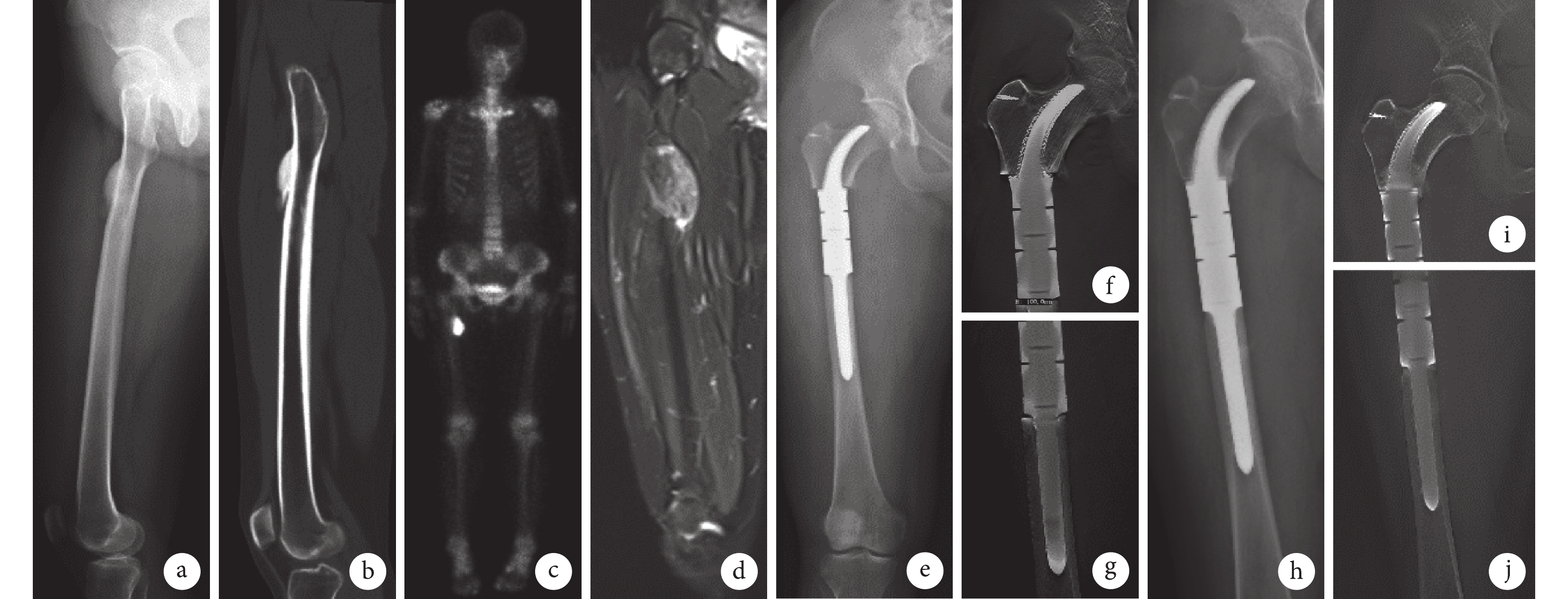

圖3

病例1,女,34歲,右股骨骨肉瘤

圖3

病例1,女,34歲,右股骨骨肉瘤

a. 術前側位X線片;b. 術前CT;c. 術前全身骨掃描;d. 術前MRI;e. 術后28 d正位X線片示假體位置良好;f、g. 術后28 d T-SMART圖像示假體與骨界面形成骨整合;h. 術后60個月正位X線片示假體位置良好;i、j. 術后60個月T-SMART圖像示假體與骨界面骨整合良好

Figure3. Case 1, a 34-year-old female patient with osteosarcoma of the right femura. Preoperative lateral X-ray film; b. Preoperative CT; c. Preoperative single-photon emission whole-body CT image; d. Preoperative MRI; e. Anteroposterior X-ray film at 28 days after operation showed that the prosthesis was in a good position; f, g. T-SMART images at 28 days after operation showed the formation of osseointegration between prosthesis and bone interface; h. Anteroposterior X-ray film at 60 months after operation showed that the prosthesis was in a good position; i, j. T-SMART images at 60 months after operation showed the osseointegration between prosthesis and bone interface

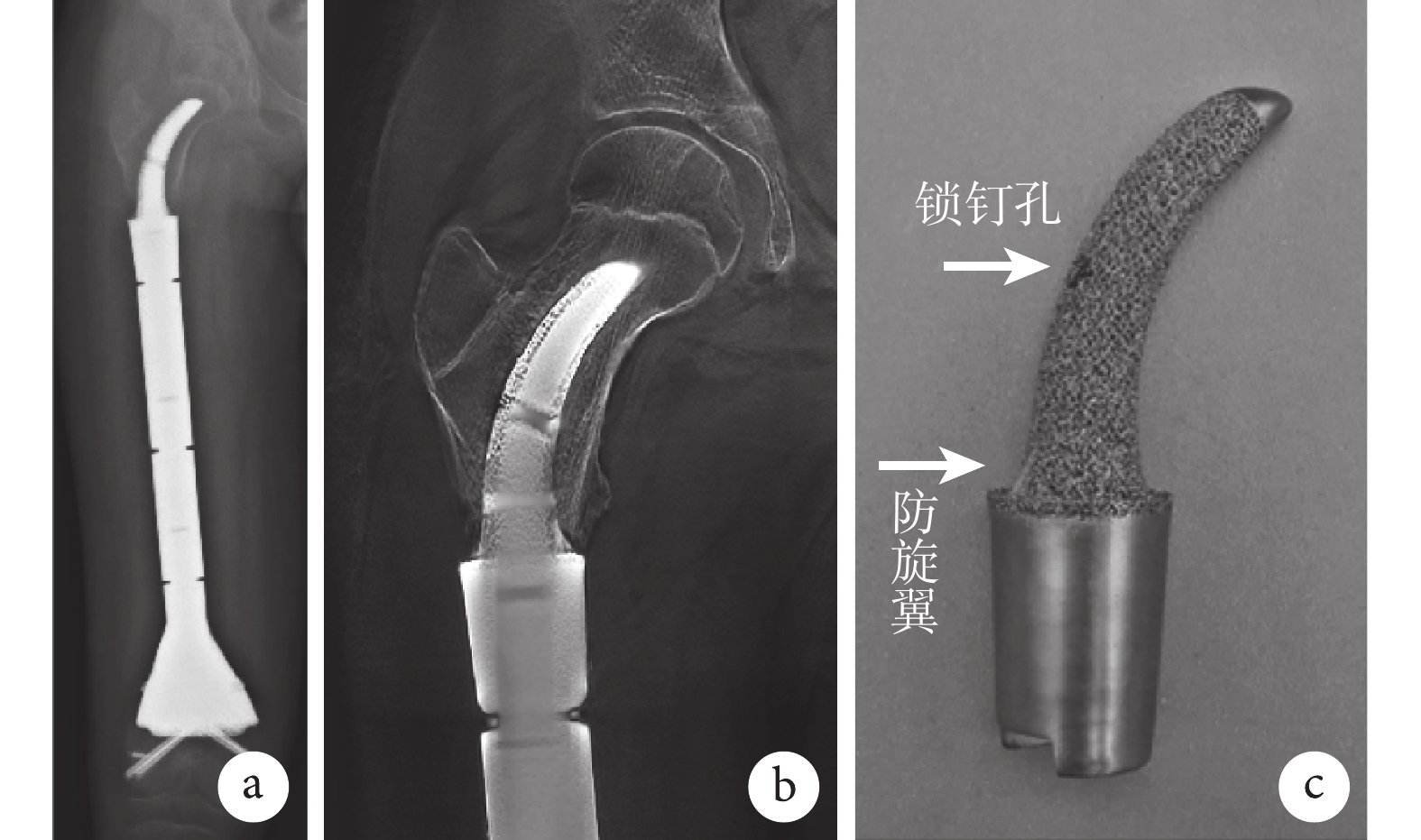

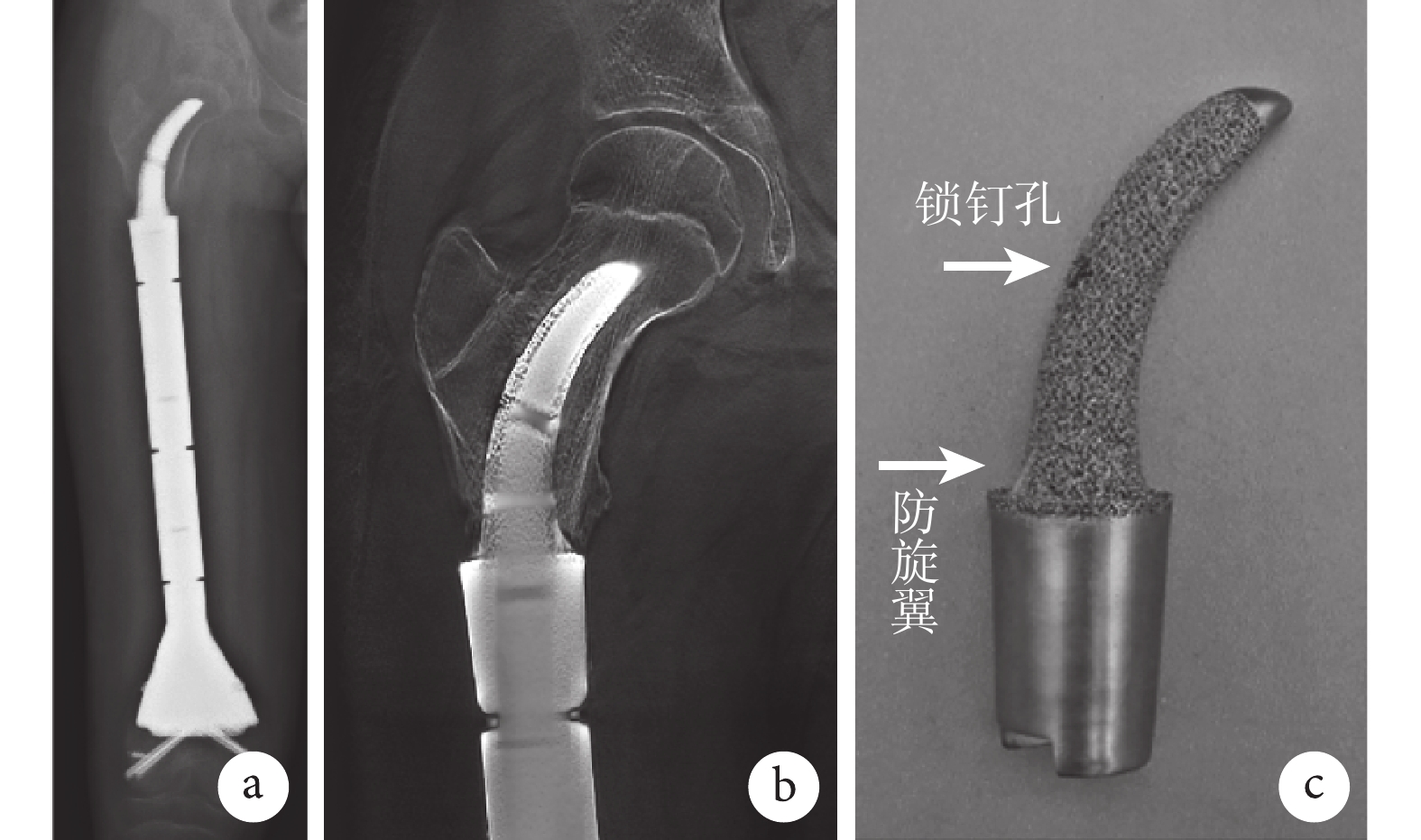

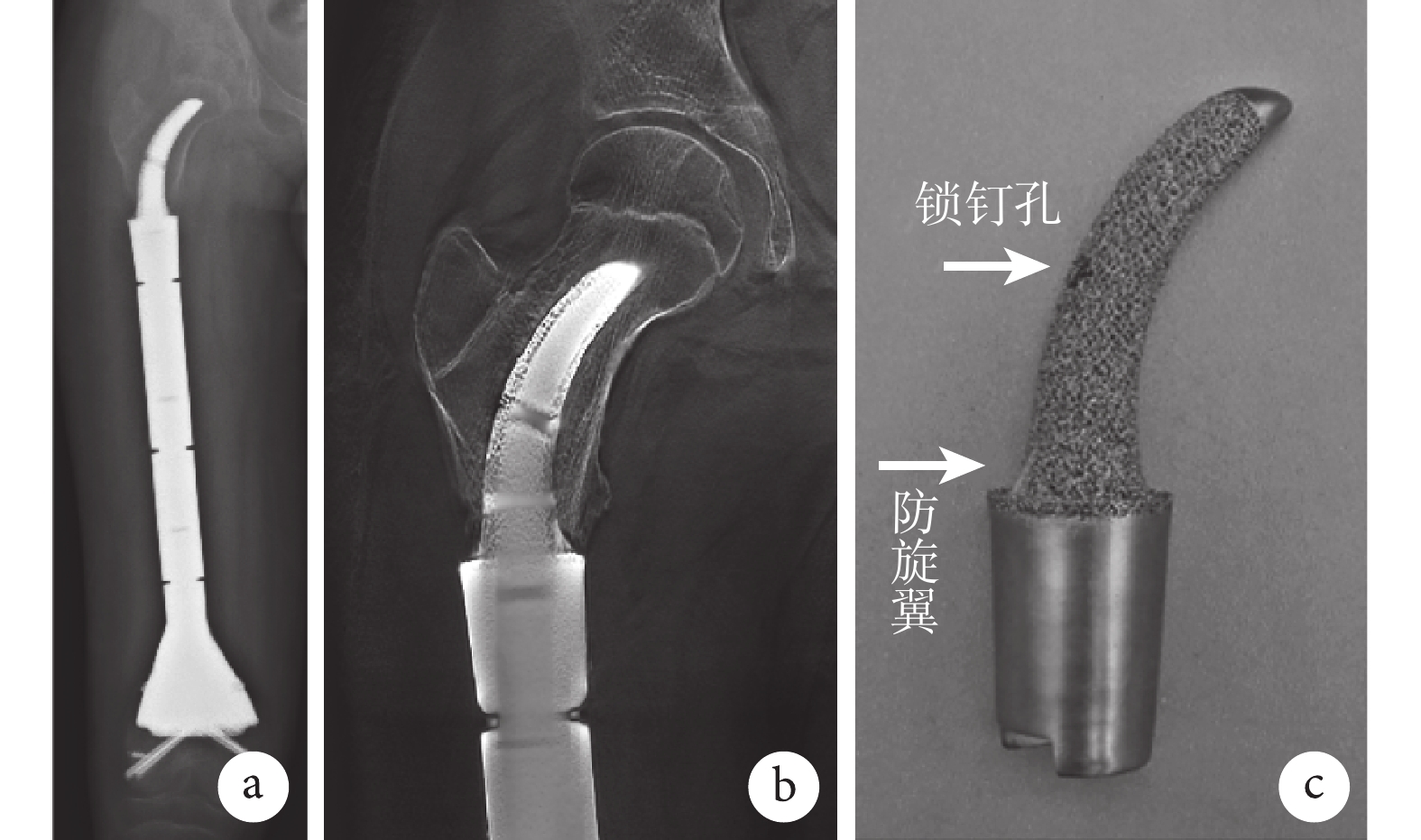

圖4

病例4,男,16歲,右股骨骨肉瘤,L-R為73.08%

圖4

病例4,男,16歲,右股骨骨肉瘤,L-R為73.08%

a. 術后43個月正位X線片示假體位置良好;b. 術后43個月T-SMART圖像示假體與骨界面穩定;c. 弧形仿生柄的大體外觀

Figure4. Case 4, a 16-year-old male patient with osteosarcoma of the right femur, the L-R was 73.08%a. Anteroposterior X-ray film at 43 months after operation showed that the prosthesis was in a good position; b. T-SMART image at 43 months after operation showed the stability between prosthesis and bone interface; c. Gross appearance of the customized cementless intercalary endoprosthesis with an intra-neck curved stem

末次隨訪時患者MSTS評分為(26.1±1.2)分,VAS評分為(0.1±0.5)分,均較術前 [分別為(19.4±2.1)分和(5.7±1.0)分] 顯著改善,差異有統計學意義(t=14.735,P<0.001;t=21.301,P<0.001)。末次隨訪時,患者均無需借助拐杖或其他助行器行走。1例患者自訴無支撐行走超過5 000 m時出現下肢疼痛,其末次隨訪時VAS評分為2分,但未出現與內植假體相關的影像學并發癥;其余患者未發現疼痛或臀中肌步態。

3 討論

股骨近端腫瘤切除術后骨缺損重建一直是臨床上較為棘手的問題之一,尤其在USPF中重建更為困難。全股骨置換是一種手術選擇,然而該方法并發癥發生率較高,如感染、脫位、假體斷裂和軟組織攣縮等[22]。從腫瘤學角度看,股骨近端切除術通常會打開一個額外間室,一旦局部復發或感染,髖關節就可能受到污染,最終可能需要進行半骨盆截肢術以獲得廣泛的切除邊緣,以防止局部復發。因此,保留髖關節對于改善下肢功能非常重要,并且保留骨量對于將來可能出現的翻修非常必要。

為了解決假體固定中剩余骨長度不足的問題,APC重建被認為是一種替代方法,該方法將一段同種異體骨移植到剩余股骨段,從而允許使用具有更長柄的股骨腫瘤假體。APC有其自身優點,例如能恢復骨存量、精確調整移植物長度并有效重新連接髖關節外展肌肌腱以防止脫位,重建后能夠分擔應力負荷[23]。但局限性也很明顯,包括骨不愈合、同種異體移植物吸收、假體周圍骨折和疾病傳播潛在風險等[24]。CPS植入法可以使用獨特的加壓固定方法重建超短股骨節段(4~8 cm),提供即時假體錨固和持續加壓固定;且無需同種異體骨移植,從而避免上述相關并發癥。但由于該方法存在主軸故障和旋轉失敗問題,超半數患者在初始手術后10年內需要行翻修手術,限制了其臨床應用[25]。

為此,我們針對USPF設計了一套定制弧形柄仿生假體。本研究中,所有患者術后股骨近端正側位X線片均未發現植入物和剩余股骨之間有明顯放射性透亮帶;此外,在所有弧形柄中都發現了宿主骨-柄界面上的新生骨向內生長。與既往用股骨干假體重建USPF的研究[26]相比,本組假體無菌性松動發生率較低。可能原因如下:本研究USPF重建中使用的3D打印弧形柄仿生假體與股骨近端解剖結構非常吻合,符合應力傳導方向;弧形柄仿生假體可以插入股骨頸髓腔深部,通過增加宿主骨-柄界面和降低TLP/SL來提供足夠初級穩定性,并且由于髓腔內空間限制,它可以產生強大的防旋力,而標準直柄則沒有這種效果[27];弧形柄仿生假體表面涂有羥基磷灰石或3D打印的多孔鈦,可促進骨-假體界面處的生物骨向內生長[27-28];本研究使用的弧形柄根部有1對防旋翼,對稱排列于柄基底部的內側和外側面上,可為植入假體提供額外的防旋力。

本組患者d1~d3間、D1~D3間以及手術前后各時間點頸干角比較差異均無統計學意義(P>0.05)。因此,我們認為弧形柄位于股骨頭中心,并且截至末次隨訪時假體仍是穩定的。Baumgaertner等[29]于1995年首次報道了尖頂距(tip apex distance,TAD)的概念,是指正、側位X線片上拉力螺釘尖端到股骨頭頂點距離的總和,并強調了它在預測故障和螺絲切斷方面的重要作用。目前大多數學者認為保證頭髓釘TAD≤25 mm預后較好[30]。因此,將弧形柄尖端設置于股骨頭中心有利于防止剪切力出現假體柄斷裂。

本組有2例患者在末次隨訪時出現骨-假體外側交界處少量骨吸收。我們認為骨-假體外側連接部分是應力側,因為弧形柄與宿主骨之間實現了良好的骨整合,還可能降低了骨-假體外側連接部分的張力及應力,因此在外側連接部分發生了應力遮擋,繼而出現骨吸收。由于目前外側結合部骨吸收較少,剩余皮質骨仍可滿足應力需求,并且當弧形柄穩定性良好時,內側皮質骨仍可提供部分支撐。但是未來骨吸收是否會增加還有待探索。

本研究中存活患者末次隨訪時的MSTS評分和VAS評分均較術前顯著改善,優于其他研究報道的評分[19-20]。我們分析原因如下:保留髖關節有助于減少手術切除范圍,并最大限度減少肌肉損傷;內植假體的穩定性、體質量的自然傳遞以及良好的骨-假體界面整合有利于肢體功能恢復;允許早期功能訓練,從而加速術后愈合,減少并發癥。

腫瘤患者的假體周圍感染可能與手術持續時間長、廣泛的手術切除、軟組織覆蓋少和化療后免疫抑制有關[31]。本組隨訪期間均未觀察到假體周圍感染或假體周圍骨折等并發癥,原因可能包括:術中用大量生理鹽水及聚維酮碘溶液灌洗術區;術后密切監測患者病情,包括抗生素使用時長、術后引流量等;為避免假體周圍骨折,所有手術均由同一位資深外科醫生主刀完成,精確控制截骨平面,以最大限度降低弧形柄仿生假體與剩余近端股骨之間錯配的風險。在擴大剩余股骨近端的髓腔時擴孔0.5 mm,然后根據需要以0.5 mm增量進行擴髓,來實現穩定壓配。

本研究主要局限性在于:作為回顧性隨訪病例研究,隨時間推移可能出現更多并發癥;病例數較少、隨訪時間較短,不足以驗證3D打印股骨近端弧形柄仿生假體的長期療效;未涉及生物力學分析,有待后續研究借助有限元分析等進行改善。

綜上述,本研究論述了應用弧形柄的原理,展示了定制生物型干假體與股骨干弧形柄結合使用的初步結果。表明3D打印定制股骨近端弧形柄仿生假體是USPF重建的可靠選擇,患者可早期負重,降低了假體相關并發癥發生風險,且下肢功能預后良好。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會批準[2022 年審(835)號]

作者貢獻聲明 盛宏濤、張瑀琦、尤奇:文章撰寫、修改和數據整理分析;何宣虹、唐凡、周勇:臨床數據收集和分析;盧敏勛、王一天:臨床數據整理;屠重棋、閔理、羅翼、張瑀琦、龔濤軍、李壯壯:手術和假體設計,數字化模擬

股骨近端是骨腫瘤好發部位之一,近年來隨著對惡性骨腫瘤綜合治療認識的提高,保肢術已取代截肢術成為主要治療模式[1]。股骨近端腫瘤切除后骨缺損有多種重建方式,若在保留鄰近關節的情況下行惡性骨腫瘤瘤段切除,則重建前后患者的原生關節未受干擾,術后預期功能更好[2–4]。但當腫瘤累及到小轉子水平位置,術中進行髖關節保留重建極為困難。股骨中上段超極限骨缺損(ultrashort bone segments in the proximal femur,USPF)定義為腫瘤切除后剩余股骨近端(從梨狀窩到截骨水平)的長度<80 mm。目前有兩種主要重建方式可用于USPF,其中一種是采用同種異體骨移植或自體骨移植進行生物重建,但其感染和骨不愈合風險相對較高[5]。而另一種假體置換已成為主流重建方案,共有4種假體可供選擇,包括定制/組配式腫瘤型假體[6]、同種異體骨-假體復合物(allograft-prosthetic composite,APC)[7]、加壓型假肢骨內植入體(compliant pre-stress,CPS)[8-9]以及股骨干假體[10-12]。

腫瘤型假體置換術是股骨腫瘤性巨大缺損的常規重建方法,該方法需要足夠長的剩余股骨干長度[12],以實現穩定固定。Zhang等[13]在一項調查股骨柄長度與無菌性松動關系的研究中指出,股骨柄長度每減少1 mm,無菌性松動風險增加6%。Batta等[14]指出,假體總長度與柄長度之比(the ratio of the total length of the prosthesis to stem length,TLP/SL)是無菌性松動的獨立預測因子,隨著TLP/SL的增加,無菌性松動風險相應增加。股骨干假體置換術由于假體固定中剩余骨長度不足而導致的無菌性松動發生率很高[15]。因此,當保髖治療需要使用腫瘤型假體重建USPF時,由于USPF無法為長股骨柄的固定提供足夠空間,因此組合式短股骨柄是唯一選擇。目前,有前景的生物型短柄主要有Compress? 植入假體和Buxtehude柄。Compress? 植入假體的優勢在于獨特的壓縮骨整合方式,避免了應力遮擋并減少了骨缺損,但早期無菌性松動發生率為3.8%~14%[16-18];而Buxtehude柄用于USPF患者的治療中,早期無菌性松動發生率為12.5%,隨訪期間還可能發生固定螺釘斷裂[19]。

鑒于此,四川大學華西醫院骨科研發了一套具有不同曲率半徑的新型定制柄,即3D打印股骨近端弧形柄仿生假體。弧形柄不僅可以延伸到股骨頭的更深區域,還可以與剩余近端股骨的曲率緊密匹配,從而增加柄的長度以實現穩定固定。本研究旨在探索3D打印股骨近端弧形柄仿生假體的設計要點,以及應用于USPF重建手術的要點和中期臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

2015年10月—2021年1月,17例患者接受股骨小轉子以遠腫瘤瘤段切除及3D打印股骨近端弧形柄仿生假體重建。男11例,女6例;年齡10~76歲,平均30.1歲。骨肉瘤9例,尤文肉瘤4例,軟骨肉瘤2例,脂肪肉瘤1例,肌纖維母細胞瘤1例。病程5~14個月,平均9.5個月。Enneking分期:ⅡB期16例,ⅢB期1例。術前對每例患者取材進行活檢以明確診斷;通過X線片、CT、骨掃描和MRI檢查確定需切除的骨長度。患者臨床資料詳見表1。

1.2 假體設計和制造

1.2.1 假體設計要點

假體主要由弧形柄、中間組配延長段和遠端柄構成。股骨近端柄設計成弧形,中心是實心結構,柄的內側孔隙率為50%,外側孔隙率為70%[20](圖1)。其多孔小梁結構可促進界面愈合,金屬實體結構保證了力學強度,雙側設計不同孔隙率以符合生物力學。弧形柄中設計了2個防旋翼和1個鎖釘孔,根部設計為圓柱形,直徑接近截骨平面髓腔內徑。為了保持強度,弧形柄的直徑在轉子間區和股骨頭頸交界處逐漸減小,但末端直徑≥10 mm,尖端設計成“鳥嘴形狀”,整個柄的直徑約為轉子間髓腔直徑的2/3。弧形柄的曲率主要根據股骨頸內側皮質進行近似改變。見圖2。假體延長段與近端假體采用莫氏錐度連接,弧形柄與重建段采用雙凹槽錐度配合連接。遠端柄依據股骨遠端剩余骨量,可采用生物柄及定制干骺端假體等。

圖1

弧形柄仿生假體示意圖

Figure1.

Diagram of customized cementless intercalary endoprosthesis with an intra-neck curved stem

圖1

弧形柄仿生假體示意圖

Figure1.

Diagram of customized cementless intercalary endoprosthesis with an intra-neck curved stem

圖2

弧形柄仿生假體不同界面示意圖

圖2

弧形柄仿生假體不同界面示意圖

a. 弧形柄基部界面設計;b. 弧形柄基部設計;c. 弧形柄斷面形態;d. 弧形柄末端設計

Figure2. Diagram of the different interfaces of customized cementless intercalary endoprosthesis with an intra-neck curved stema. Base interface design of the stem; b. Base design of the stem; c. Cross-sectional morphology of the stem; d. Tip design of the stem

1.2.2 假體設計和制造流程

所有3D打印股骨近端弧形柄仿生假體均由四川大學華西醫院骨科屠重棋教授團隊設計,由北京市春立正達醫療器械股份有限公司制造。將三維CT圖像文件導入Mimics V20.0軟件(Materialise公司,比利時)以構建三維腫瘤和股骨模型。通過術前CT、骨掃描和MRI確定腫瘤邊緣,然后獲得截骨平面。根據股骨近端的解剖形狀,使用SOLIDWORKS軟件(Dassault Systèmes Solidworks公司,美國)設計股骨近端弧形柄仿生假體的初步形狀;使用Geomagic Studio軟件(Geomagic公司,美國)優化形狀和外觀;在Magic V20軟件(Materialise公司,比利時)中分離并生成。股骨近端弧形柄仿生假體模型保存為立體光刻文件并導入Mimics V20.0軟件以模擬假體植入。以鈦合金作為基本材料,應用ArcamQ10plus電子束熔融設備(Arcam公司,瑞典),打印假體。

1.3 手術方法

所有手術均由同一位資深外科醫生主刀完成。全身麻醉下患者取側臥位,均采用股骨近端外側入路。腫瘤切除符合標準的腫瘤學原理[21],根據術前模擬結果切除病變骨與軟組織,精確控制截骨平面,以最大限度地減少3D打印股骨近端弧形柄仿生假體和剩余股骨近端之間錯配的可能性。

完整切除腫瘤后,用刮匙從剩余截骨髓腔內去除松質骨。反復C臂X線機透視下將定制弧形克氏針的尖端經股骨頸置入股骨頭中心;然后使用不同直徑的柔性鉸刀,沿克氏針逐漸擴大近端股骨髓腔。為了最大限度減少骨質流失及提高假體的初始穩定性,將剩余股骨近端擴髓,以0.5 mm逐步遞增,直至擴髓滿意;然后取出克氏針,將預計長度的股骨小轉子側弧形假體試模用沉頭器擊入股骨近端髓腔,為防止旋轉,注意假體前側與近端截骨面正前方標記對齊,植入假體試模。假體試模周徑較正常假體小20%左右,試模匹配好,植入弧形柄仿生假體,術中測試初始穩定性,并將擴髓過程取出的松質骨植入假體-骨界面周圍。遠端假體重建前應標記好骨干的正常力線,或以骨干原有解剖標志作為復位時的參照,避免復位后發生骨干旋轉對位不良。對股骨遠端截骨面行擴髓操作,并安置股骨遠端假體,依據截骨長度選擇合適組配式延長段假體。牽引下肢進行復位,測試見假體安放緊密。

1.4 術后處理及療效評價指標

術后臥床休息2~3周,下肢保持中立位,期間在床上進行膝、踝關節屈伸鍛煉。第3周開始使用助行器部分負重,第4周開始練習髖關節屈曲和外展,術后8周允許使用助行器步行,鼓勵患者術后12周開始逐漸完全負重行走。

記錄股骨切除長度(L1)、剩余股骨近端長度(L2),并計算股骨切除長度占股骨總長度的百分比(L-R)。

患者術后1、2、3、6、9、12個月及之后每半年門診隨訪。隨訪患者生存狀態、有無局部復發或遠處轉移,術后并發癥發生情況。手術前后通過肌肉骨骼腫瘤學會(MSTS)評分評價下肢功能恢復情況,疼痛視覺模擬評分(VAS)評價疼痛緩解情況。

根據X線片測量術前股骨頭中心到人體正中線的距離(d1)、股骨頭中心到髖臼頂點的距離(D1),術后即刻及末次隨訪時弧形柄尖端到人體正中線的距離(d2、d3)、弧形柄尖端到髖臼頂點的距離(D2、D3);同時于術前、術后即刻及末次隨訪時測量頸干角。通過X線片、CT和斷層融合成像技術(Tomosynthesis-Shimadzu metal artefact reduction technology,T-SMART)評估骨-假體界面的骨整合狀況及假體表面骨長入情況。

1.5 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料行正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,手術前后兩個時間點間比較采用配對t檢驗,手術前后3個時間點間比較采用單因素重復測量方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

本組患者L1為(163.1±57.5)mm,L2為(69.6±9.3)mm,L-R為38.7%±14.6%。17例患者均獲隨訪,隨訪時間25~86個月,平均58.1個月。隨訪期間1例患者于術后46個月死于肺轉移,余16例患者無瘤生存。均未發生假體周圍感染、切口延遲愈合、假體無菌性松動、假體斷裂、假體周圍骨折等并發癥。通過X線片和T-SMART評估骨-假體界面的骨整合狀況,未發現植入假體柄周圍微動磨損,也無明顯放射性透亮帶,并且在所有柄中都發現了骨-假體界面上骨向內生長的射線學跡象;其中有2例患者末次隨訪時出現骨-假體外側交界處少量骨吸收。

本組患者d1、d2、d3分別為(88.0±7.1)、(89.0±8.0)、(89.6±7.8)mm,差異均無統計學意義(P>0.05);D1、D2、D3分別為(25.2±2.3)、(26.5±5.1)、(26.8±5.1)mm,差異亦無統計學意義(P>0.05);術前、術后即刻及末次隨訪時頸干角分別為(125.8±3.9)°、(125.5±4.4)°、(124.9±4.4)°,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖3、4。

圖3

病例1,女,34歲,右股骨骨肉瘤

圖3

病例1,女,34歲,右股骨骨肉瘤

a. 術前側位X線片;b. 術前CT;c. 術前全身骨掃描;d. 術前MRI;e. 術后28 d正位X線片示假體位置良好;f、g. 術后28 d T-SMART圖像示假體與骨界面形成骨整合;h. 術后60個月正位X線片示假體位置良好;i、j. 術后60個月T-SMART圖像示假體與骨界面骨整合良好

Figure3. Case 1, a 34-year-old female patient with osteosarcoma of the right femura. Preoperative lateral X-ray film; b. Preoperative CT; c. Preoperative single-photon emission whole-body CT image; d. Preoperative MRI; e. Anteroposterior X-ray film at 28 days after operation showed that the prosthesis was in a good position; f, g. T-SMART images at 28 days after operation showed the formation of osseointegration between prosthesis and bone interface; h. Anteroposterior X-ray film at 60 months after operation showed that the prosthesis was in a good position; i, j. T-SMART images at 60 months after operation showed the osseointegration between prosthesis and bone interface

圖4

病例4,男,16歲,右股骨骨肉瘤,L-R為73.08%

圖4

病例4,男,16歲,右股骨骨肉瘤,L-R為73.08%

a. 術后43個月正位X線片示假體位置良好;b. 術后43個月T-SMART圖像示假體與骨界面穩定;c. 弧形仿生柄的大體外觀

Figure4. Case 4, a 16-year-old male patient with osteosarcoma of the right femur, the L-R was 73.08%a. Anteroposterior X-ray film at 43 months after operation showed that the prosthesis was in a good position; b. T-SMART image at 43 months after operation showed the stability between prosthesis and bone interface; c. Gross appearance of the customized cementless intercalary endoprosthesis with an intra-neck curved stem

末次隨訪時患者MSTS評分為(26.1±1.2)分,VAS評分為(0.1±0.5)分,均較術前 [分別為(19.4±2.1)分和(5.7±1.0)分] 顯著改善,差異有統計學意義(t=14.735,P<0.001;t=21.301,P<0.001)。末次隨訪時,患者均無需借助拐杖或其他助行器行走。1例患者自訴無支撐行走超過5 000 m時出現下肢疼痛,其末次隨訪時VAS評分為2分,但未出現與內植假體相關的影像學并發癥;其余患者未發現疼痛或臀中肌步態。

3 討論

股骨近端腫瘤切除術后骨缺損重建一直是臨床上較為棘手的問題之一,尤其在USPF中重建更為困難。全股骨置換是一種手術選擇,然而該方法并發癥發生率較高,如感染、脫位、假體斷裂和軟組織攣縮等[22]。從腫瘤學角度看,股骨近端切除術通常會打開一個額外間室,一旦局部復發或感染,髖關節就可能受到污染,最終可能需要進行半骨盆截肢術以獲得廣泛的切除邊緣,以防止局部復發。因此,保留髖關節對于改善下肢功能非常重要,并且保留骨量對于將來可能出現的翻修非常必要。

為了解決假體固定中剩余骨長度不足的問題,APC重建被認為是一種替代方法,該方法將一段同種異體骨移植到剩余股骨段,從而允許使用具有更長柄的股骨腫瘤假體。APC有其自身優點,例如能恢復骨存量、精確調整移植物長度并有效重新連接髖關節外展肌肌腱以防止脫位,重建后能夠分擔應力負荷[23]。但局限性也很明顯,包括骨不愈合、同種異體移植物吸收、假體周圍骨折和疾病傳播潛在風險等[24]。CPS植入法可以使用獨特的加壓固定方法重建超短股骨節段(4~8 cm),提供即時假體錨固和持續加壓固定;且無需同種異體骨移植,從而避免上述相關并發癥。但由于該方法存在主軸故障和旋轉失敗問題,超半數患者在初始手術后10年內需要行翻修手術,限制了其臨床應用[25]。

為此,我們針對USPF設計了一套定制弧形柄仿生假體。本研究中,所有患者術后股骨近端正側位X線片均未發現植入物和剩余股骨之間有明顯放射性透亮帶;此外,在所有弧形柄中都發現了宿主骨-柄界面上的新生骨向內生長。與既往用股骨干假體重建USPF的研究[26]相比,本組假體無菌性松動發生率較低。可能原因如下:本研究USPF重建中使用的3D打印弧形柄仿生假體與股骨近端解剖結構非常吻合,符合應力傳導方向;弧形柄仿生假體可以插入股骨頸髓腔深部,通過增加宿主骨-柄界面和降低TLP/SL來提供足夠初級穩定性,并且由于髓腔內空間限制,它可以產生強大的防旋力,而標準直柄則沒有這種效果[27];弧形柄仿生假體表面涂有羥基磷灰石或3D打印的多孔鈦,可促進骨-假體界面處的生物骨向內生長[27-28];本研究使用的弧形柄根部有1對防旋翼,對稱排列于柄基底部的內側和外側面上,可為植入假體提供額外的防旋力。

本組患者d1~d3間、D1~D3間以及手術前后各時間點頸干角比較差異均無統計學意義(P>0.05)。因此,我們認為弧形柄位于股骨頭中心,并且截至末次隨訪時假體仍是穩定的。Baumgaertner等[29]于1995年首次報道了尖頂距(tip apex distance,TAD)的概念,是指正、側位X線片上拉力螺釘尖端到股骨頭頂點距離的總和,并強調了它在預測故障和螺絲切斷方面的重要作用。目前大多數學者認為保證頭髓釘TAD≤25 mm預后較好[30]。因此,將弧形柄尖端設置于股骨頭中心有利于防止剪切力出現假體柄斷裂。

本組有2例患者在末次隨訪時出現骨-假體外側交界處少量骨吸收。我們認為骨-假體外側連接部分是應力側,因為弧形柄與宿主骨之間實現了良好的骨整合,還可能降低了骨-假體外側連接部分的張力及應力,因此在外側連接部分發生了應力遮擋,繼而出現骨吸收。由于目前外側結合部骨吸收較少,剩余皮質骨仍可滿足應力需求,并且當弧形柄穩定性良好時,內側皮質骨仍可提供部分支撐。但是未來骨吸收是否會增加還有待探索。

本研究中存活患者末次隨訪時的MSTS評分和VAS評分均較術前顯著改善,優于其他研究報道的評分[19-20]。我們分析原因如下:保留髖關節有助于減少手術切除范圍,并最大限度減少肌肉損傷;內植假體的穩定性、體質量的自然傳遞以及良好的骨-假體界面整合有利于肢體功能恢復;允許早期功能訓練,從而加速術后愈合,減少并發癥。

腫瘤患者的假體周圍感染可能與手術持續時間長、廣泛的手術切除、軟組織覆蓋少和化療后免疫抑制有關[31]。本組隨訪期間均未觀察到假體周圍感染或假體周圍骨折等并發癥,原因可能包括:術中用大量生理鹽水及聚維酮碘溶液灌洗術區;術后密切監測患者病情,包括抗生素使用時長、術后引流量等;為避免假體周圍骨折,所有手術均由同一位資深外科醫生主刀完成,精確控制截骨平面,以最大限度降低弧形柄仿生假體與剩余近端股骨之間錯配的風險。在擴大剩余股骨近端的髓腔時擴孔0.5 mm,然后根據需要以0.5 mm增量進行擴髓,來實現穩定壓配。

本研究主要局限性在于:作為回顧性隨訪病例研究,隨時間推移可能出現更多并發癥;病例數較少、隨訪時間較短,不足以驗證3D打印股骨近端弧形柄仿生假體的長期療效;未涉及生物力學分析,有待后續研究借助有限元分析等進行改善。

綜上述,本研究論述了應用弧形柄的原理,展示了定制生物型干假體與股骨干弧形柄結合使用的初步結果。表明3D打印定制股骨近端弧形柄仿生假體是USPF重建的可靠選擇,患者可早期負重,降低了假體相關并發癥發生風險,且下肢功能預后良好。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會批準[2022 年審(835)號]

作者貢獻聲明 盛宏濤、張瑀琦、尤奇:文章撰寫、修改和數據整理分析;何宣虹、唐凡、周勇:臨床數據收集和分析;盧敏勛、王一天:臨床數據整理;屠重棋、閔理、羅翼、張瑀琦、龔濤軍、李壯壯:手術和假體設計,數字化模擬