引用本文: 薛陽, 趙永杰, 鄧明明, 付炳金, 尹剛, 劉穎, 孫廣超. TightRope彈性固定聯合下脛腓韌帶功能性全修復治療下脛腓聯合損傷. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(8): 964-969. doi: 10.7507/1002-1892.202305020 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

下脛腓聯合損傷為臨床常見損傷,多因足外旋暴力作用于踝關節所致,在踝關節扭傷(5%~10%)或踝關節骨折(23%)中常見,多見于旋后-外旋型及旋前-外旋型骨折[1-2],在Maisonneuve骨折中也合并有下脛腓聯合損傷[3]。下脛腓聯合損傷或脫位會導致踝關節穩定性差,若漏診或復位修復不良,容易導致慢性踝關節不穩及創傷性關節炎發生。目前臨床上治療方法主要包括靜態固定和彈性固定[4]。靜態固定為1~2枚螺釘固定下脛腓關節,缺點為需要二次手術取出,且容易發生下脛腓關節復位不良[5]。彈性固定為采用帶袢鈦板彈性固定下脛腓關節,是目前臨床中常用方式,其優勢為固定方式更加符合下脛腓關節微動特點,可以降低下脛腓關節不良復位率[4]。既往研究表明,與螺釘固定相比,彈性固定可以獲得更好踝關節功能[6-8]。然而,其缺點為單一的彈性固定裝置在踝關節水平位上抗旋轉能力差,從而導致早期固定失效發生。為解決傳統彈性固定的缺點,本研究采用TightRope聯合下脛腓前后韌帶功能性全修復方法治療下脛腓聯合損傷,并總結臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

納入標準:術前影像學資料或術中證實存在下脛腓關節不穩或下脛腓關節脫位的踝關節骨折,或無骨折的下脛腓關節脫位。排除標準:① 患者傷前已有踝關節畸形或足部畸形或嚴重關節炎的踝關節骨折;② 有較嚴重關節面損傷的Pilon骨折;③ 開放性踝關節骨折;④ 雙側踝關節骨折。

2020年1月—2022年1月共34例患者符合選擇標準納入研究。根據手術方式分為TightRope聯合韌帶修復組(改良組)和螺釘修復組(對照組),每組17例。兩組患者年齡、性別、身體質量指數(body mass index,BMI)、骨折分型等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

1.2 手術方法

1.2.1 術前準備

患者術前均行踝關節正側位、踝穴位X線片及踝關節CT檢查。手術在踝部軟組織腫脹消退、Wrinkle征(+)后進行。若踝關節出現脫位,入院即刻行手法復位石膏外固定。

1.2.2 手術方法

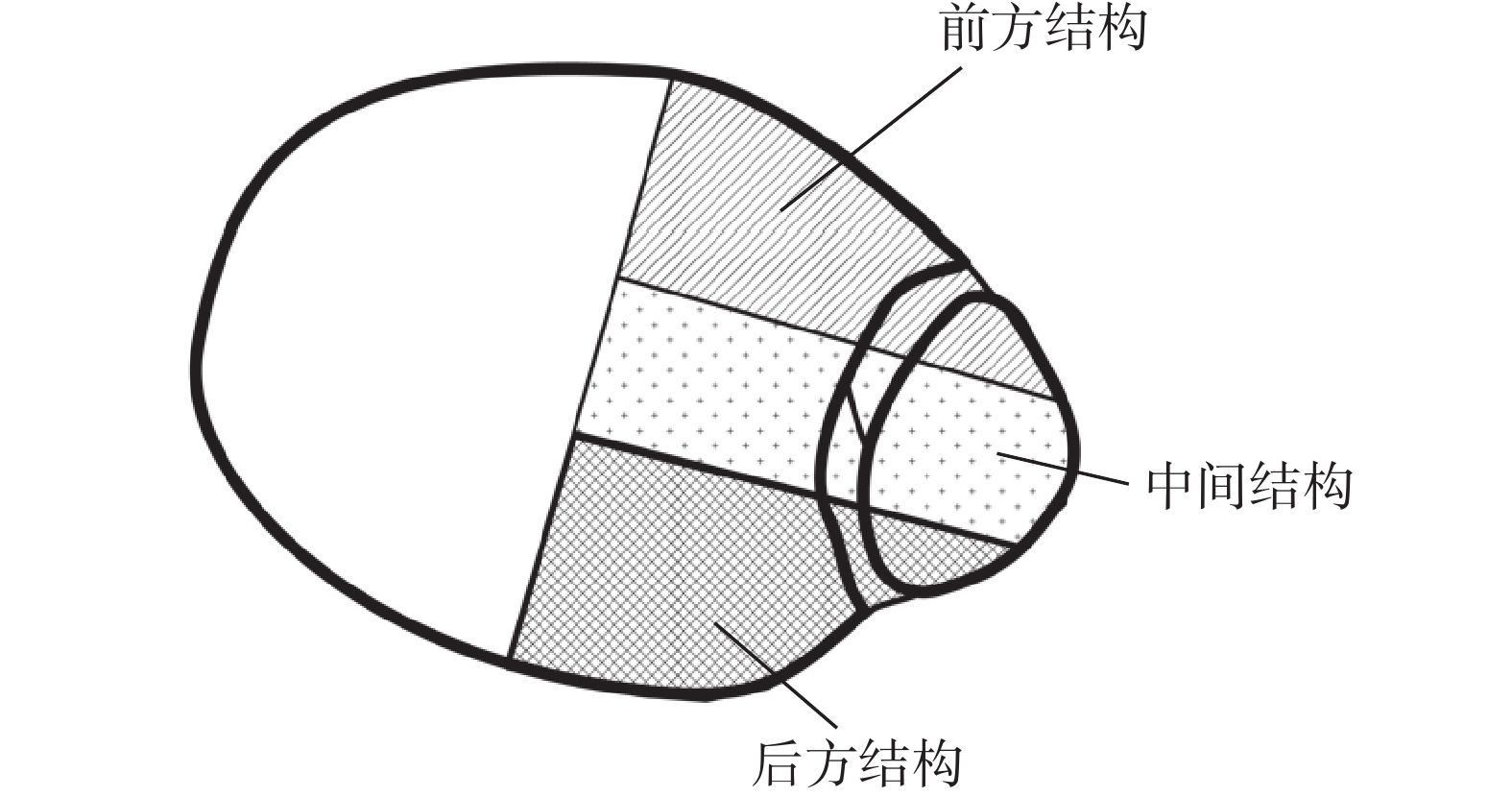

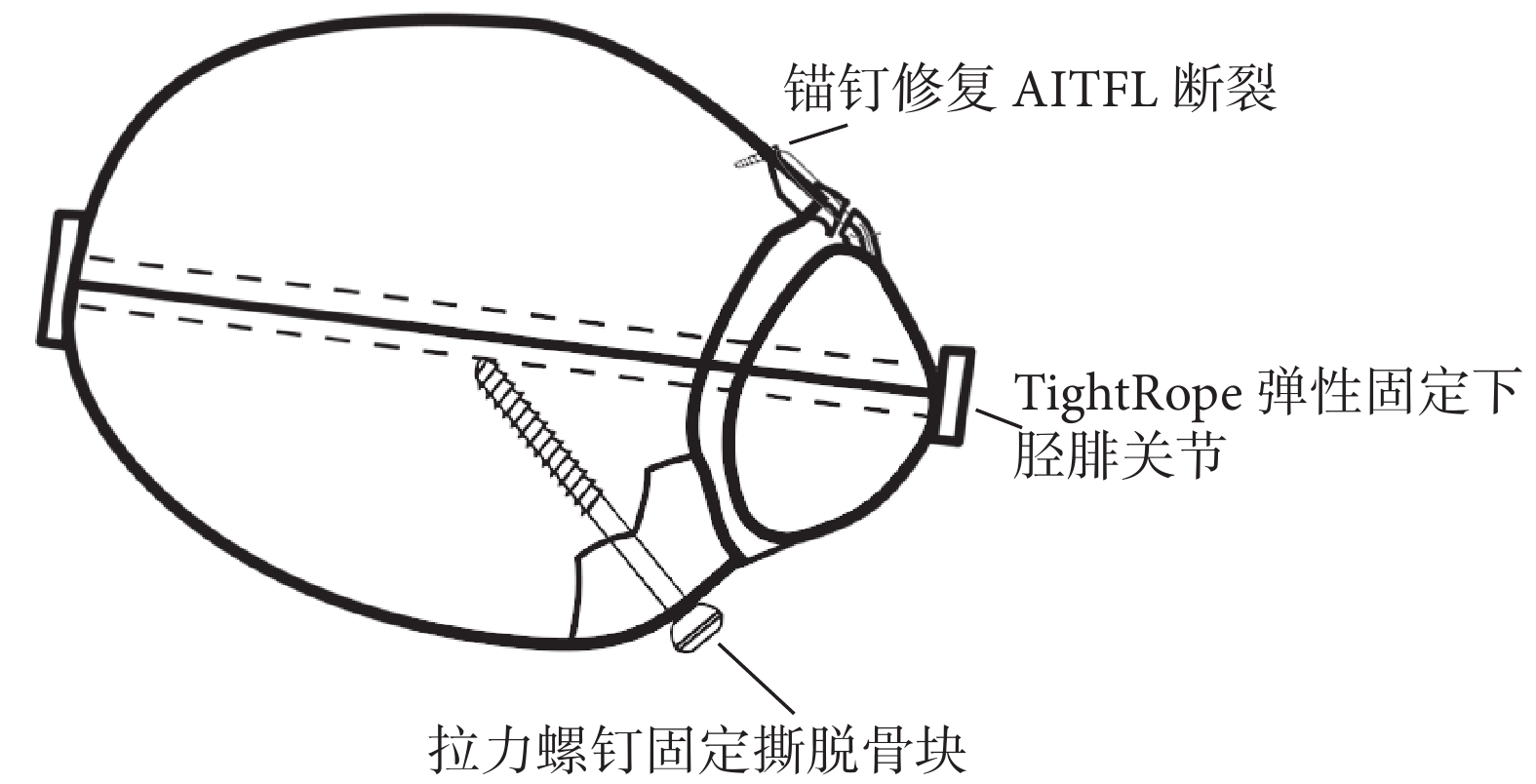

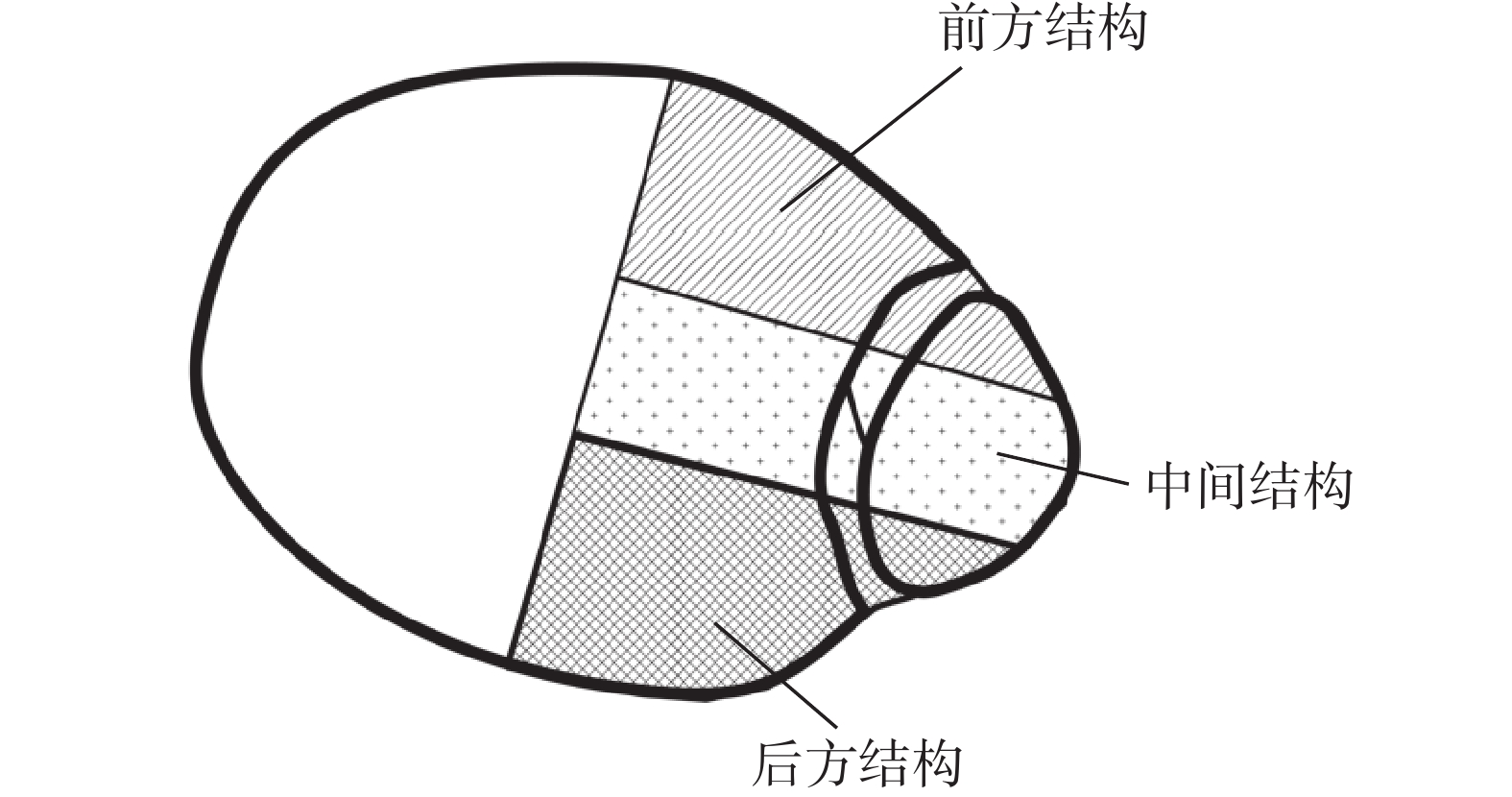

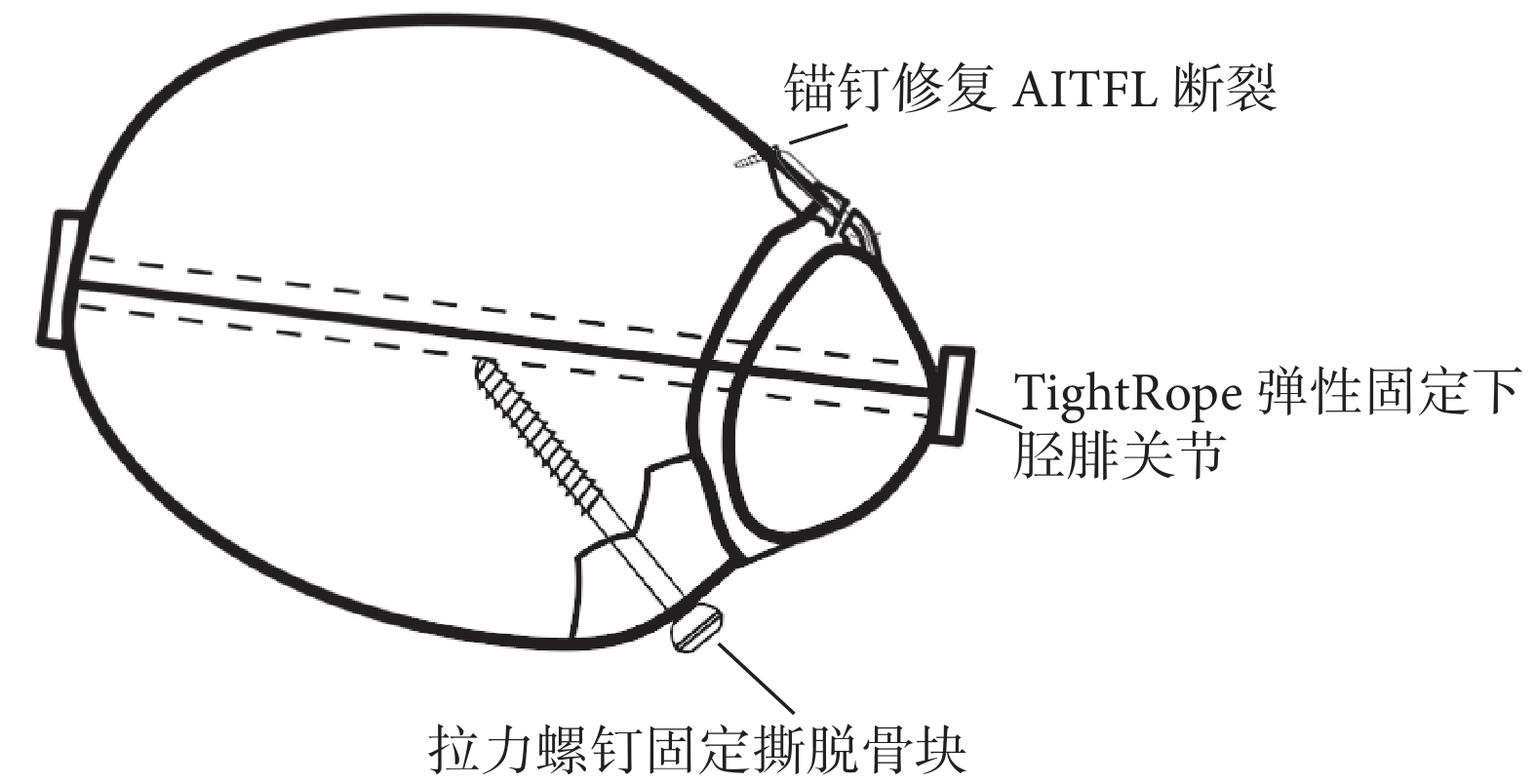

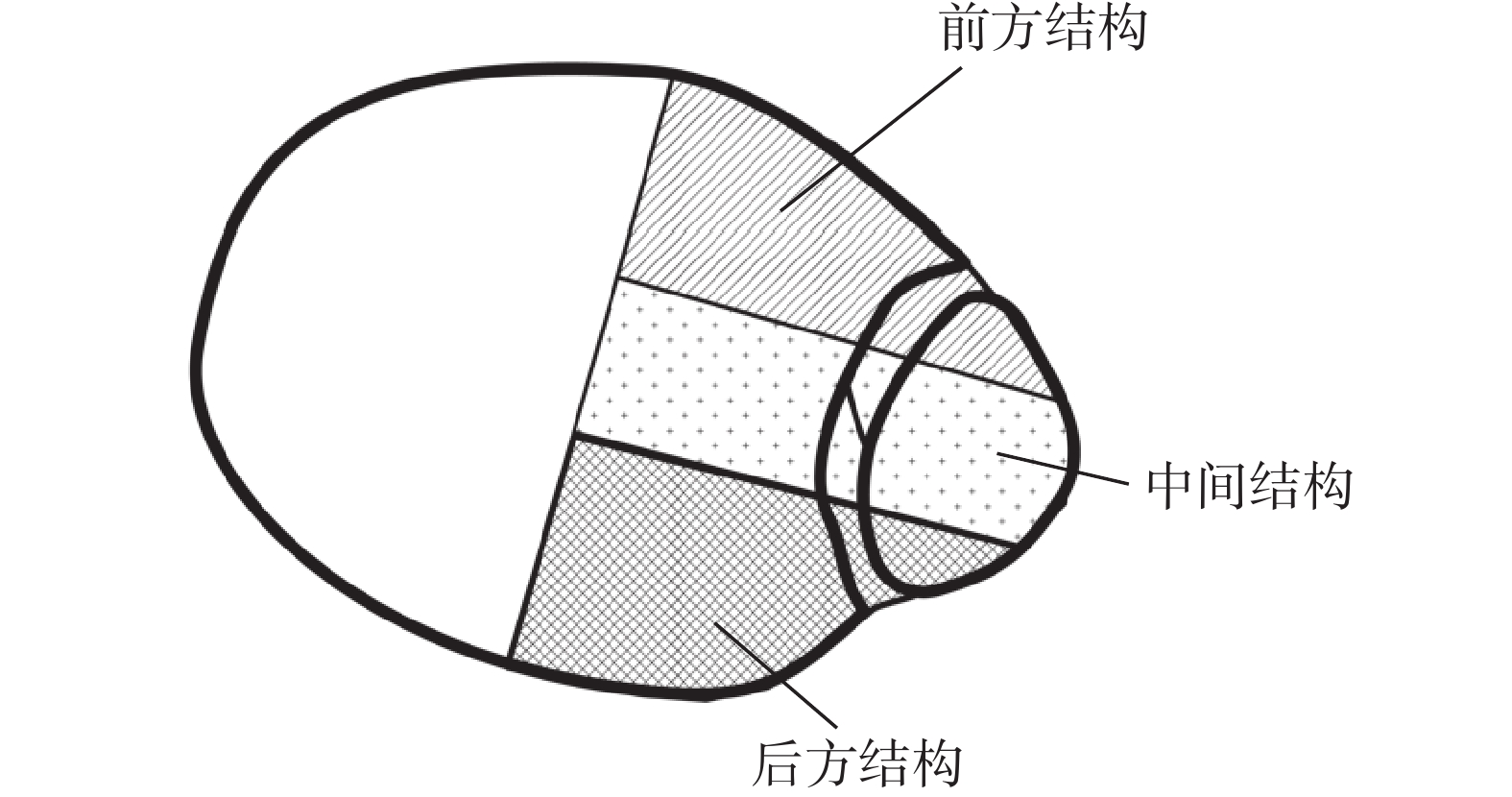

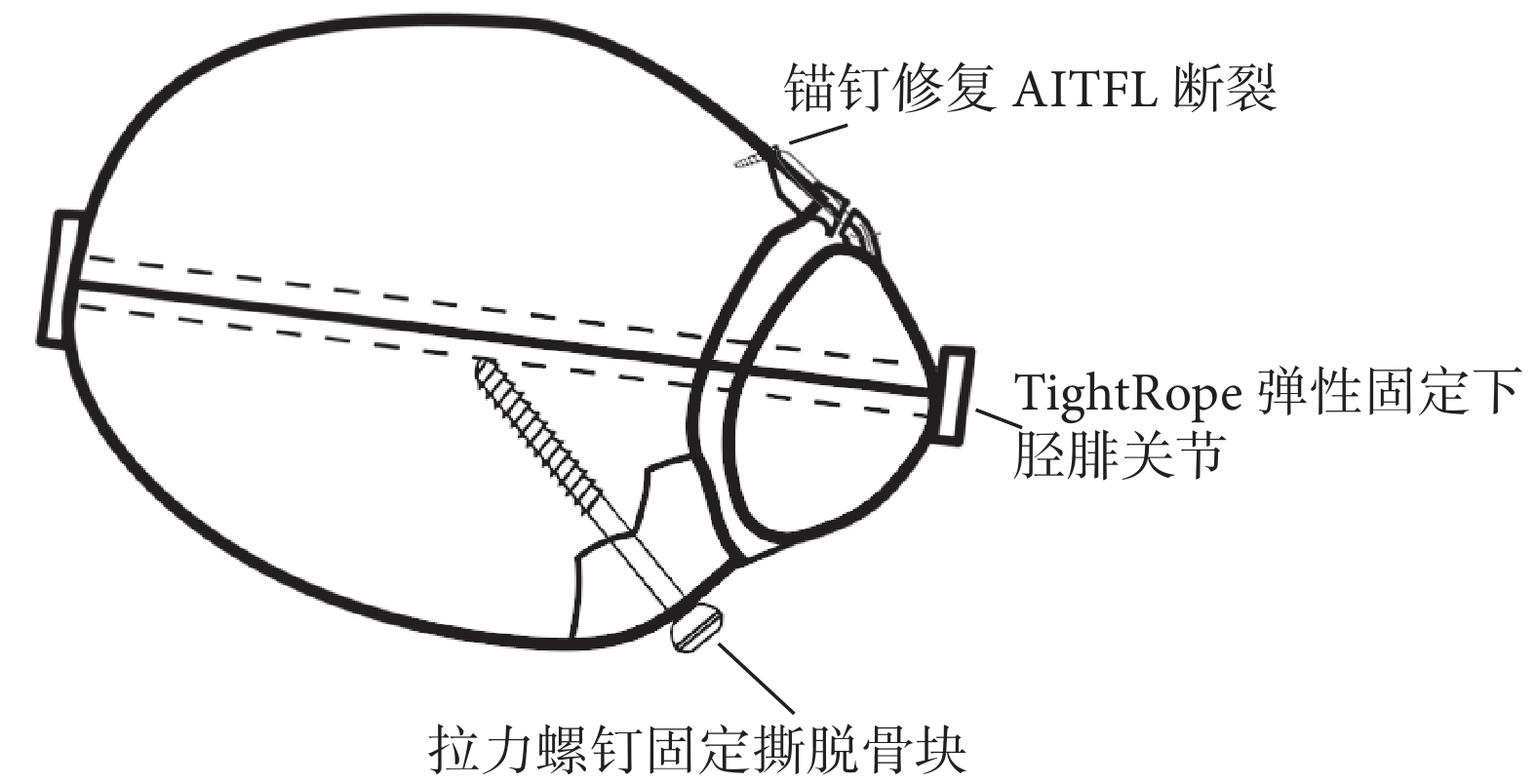

兩組手術均由同一組醫師完成。患者于持續硬膜外麻醉聯合蛛網膜下腔阻滯麻醉或全身麻醉下,行切開復位內固定術。術中將外踝、內踝以鋼板或空心螺釘固定后,采用Hook試驗和外旋應力試驗確認下脛腓關節存在不穩定性損傷或脫位。改良組:將下脛腓關節穩定結構分為前方結構 [下脛腓前韌帶(anterior-inferior tibio-fibular ligament,AITFL)和Tillaux-Chaput結節]、中間結構 [骨間韌帶(interosseous ligament,ITFL)]、后方結構 [下脛腓后韌帶(posterior-inferior tibiofibular ligament,PITFL)和Volkman結節]。見圖1。根據損傷結構不同分別采用以下方法修復:前方結構損傷以錨釘或線帶修復AITFL或螺釘固定撕脫骨塊;中間結構損傷以TightRope彈性固定;后方結構損傷以拉力螺釘加壓固定后踝撕脫骨塊或以錨釘或線帶修復PITFL。見圖2。對照組:采用1~2枚3.5 mm皮質骨螺釘于踝關節上方約2 cm處貫穿3~4層皮質固定下脛腓關節。

圖1

下脛腓穩定結構模式圖

Figure1.

Schematic diagram of the stable structure of the distal tibiofibular syndesmosis

圖1

下脛腓穩定結構模式圖

Figure1.

Schematic diagram of the stable structure of the distal tibiofibular syndesmosis

圖2

功能性全修復模式圖

Figure2.

Schematic diagram of functional total repair

圖2

功能性全修復模式圖

Figure2.

Schematic diagram of functional total repair

1.3 術后處理及療效評價指標

術后即刻冷敷減輕切口腫脹。術后24 h后開始非負重被動踝關節功能鍛煉。術后4周開始部分負重行走,術后8周左右開始全負重功能鍛煉。對照組于術后3個月后取出下脛腓固定螺釘。

記錄兩組患者手術時間、術中出血量及并發癥發生情況;術后1、2、3、6個月定期門診復查,攝踝關節X線片。術后采用美國矯形足踝協會(AOFAS)評分、踝關節跖屈和背伸活動度評價患者踝關節功能恢復情況;末次隨訪時采用自擬滿意度調查表對患者進行滿意度調查,分為非常滿意、滿意、一般、不滿意4項,以非常滿意和滿意患者所占比例作為患者滿意度。

1.4 統計學方法

采用SPSS21.0統計軟件進行分析。計量資料行Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法;檢驗水準α=0.05。

2 結果

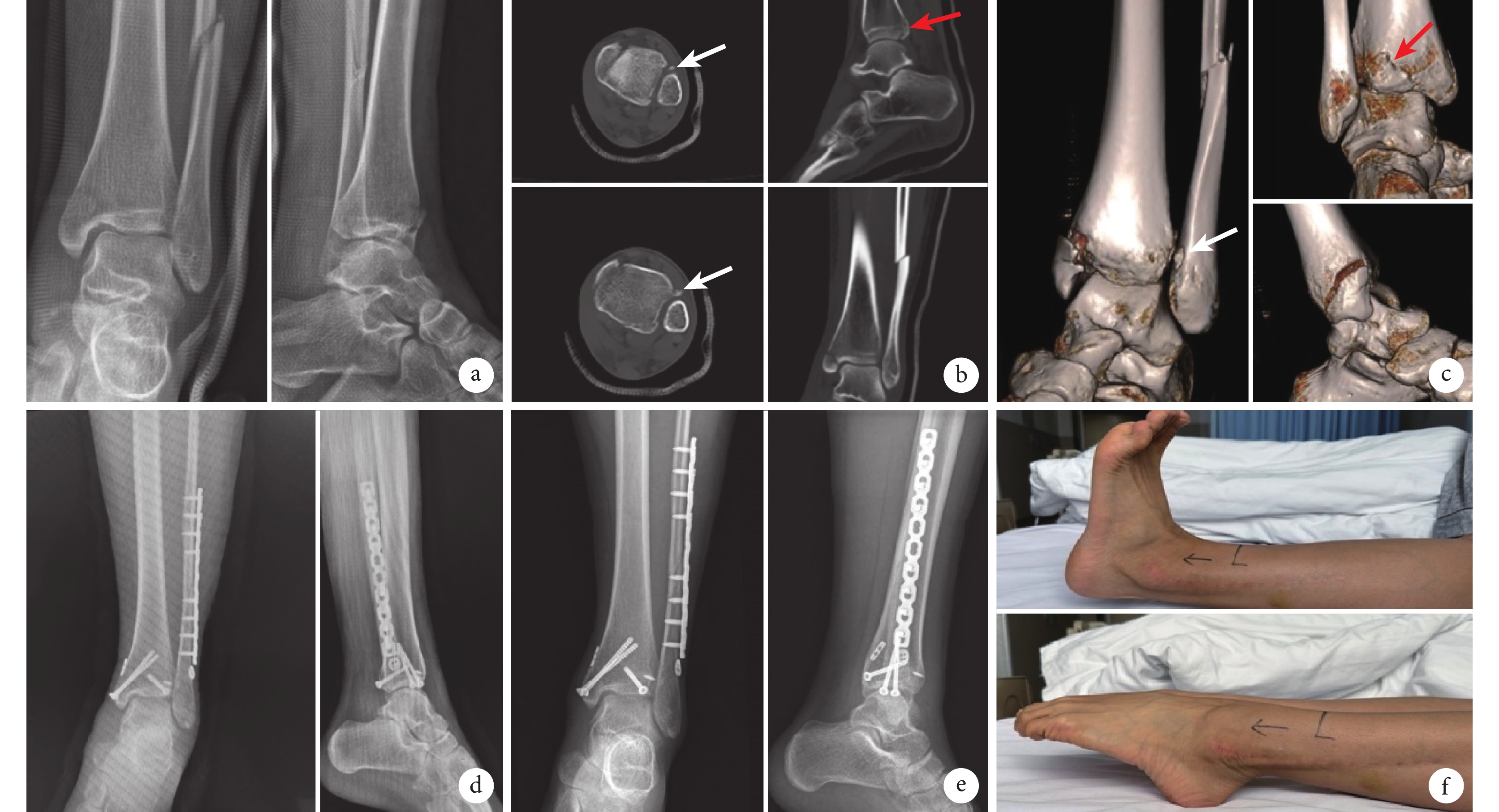

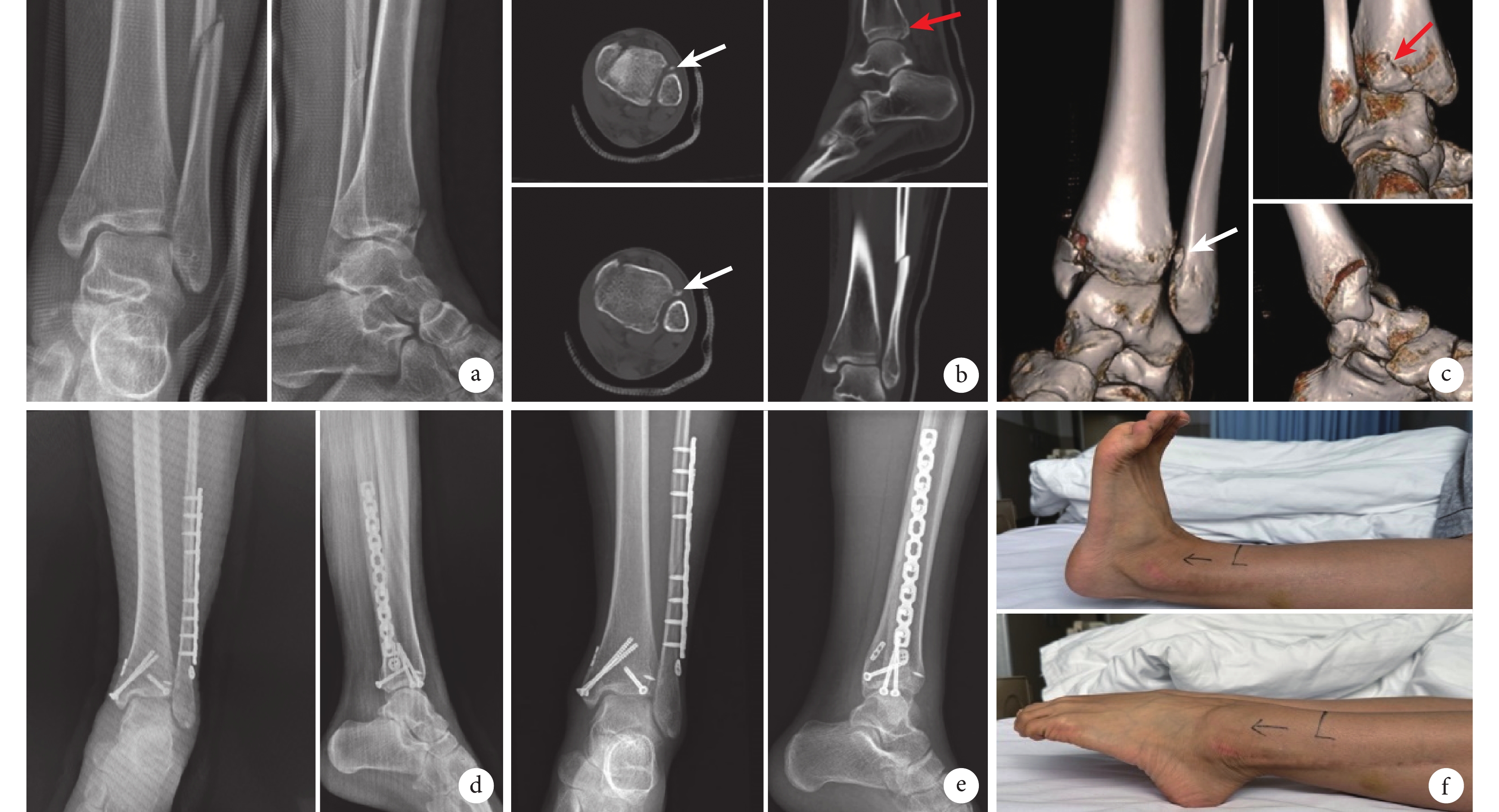

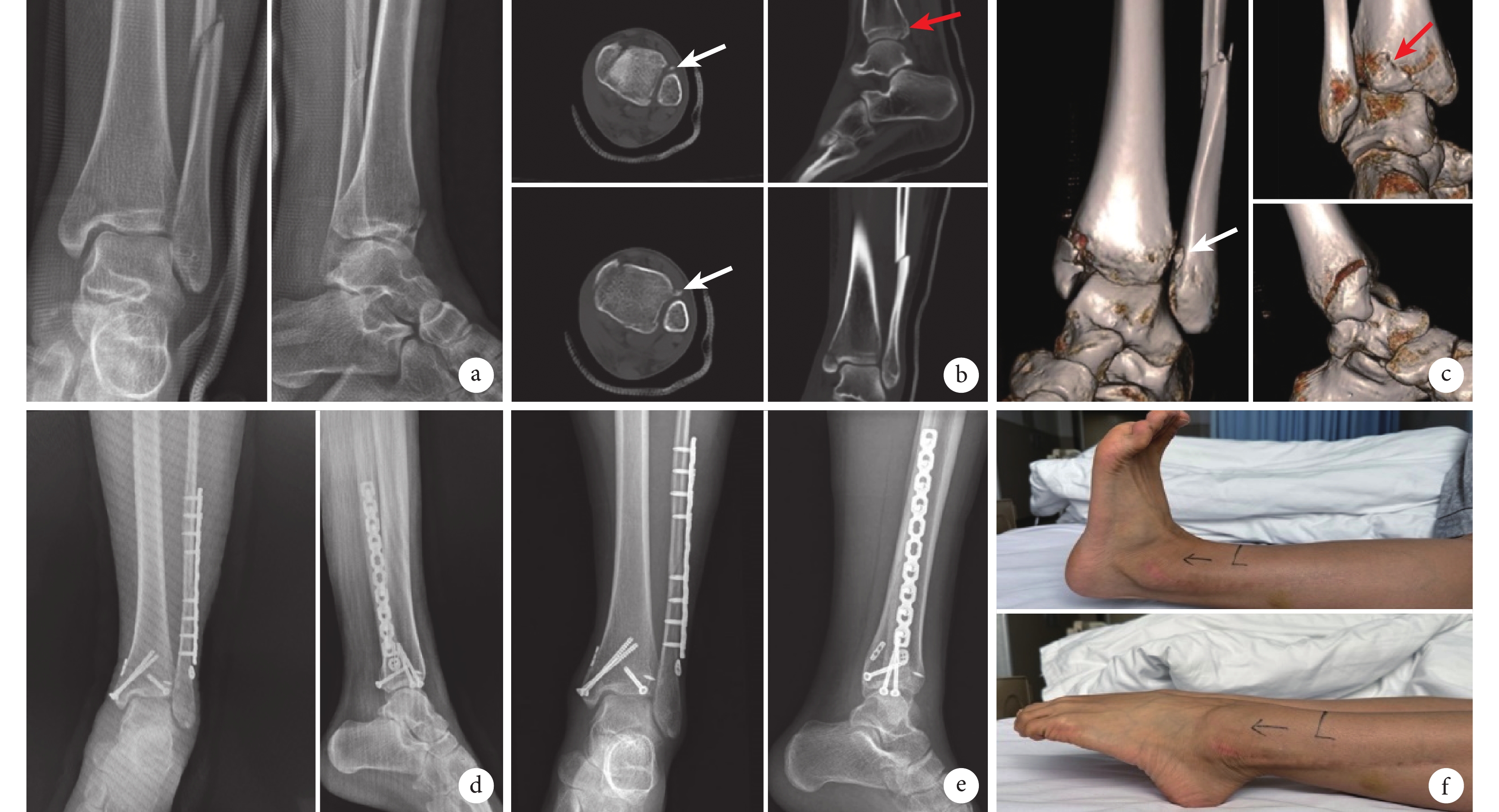

改良組手術時間及術中出血量均顯著多于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間8~20個月,中位時間13個月。改良組無感染及復位不良等并發癥發生,僅有1例患者于術后6個月發生TightRope線結反應;對照組發生2例復位不良、1例下脛腓螺釘斷裂、1例皮下感染(經抗感染治療后好轉);兩組并發癥發生情況比較差異無統計學意義(P>0.05)。末次隨訪時改良組AOFAS評分及踝關節跖屈、背伸活動度均明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。改良組和對照組患者滿意度分別為94.1%和82.4%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2、圖3。

圖3

改良組患者,女,32歲,左踝關節骨折(旋前-外旋型損傷)

圖3

改良組患者,女,32歲,左踝關節骨折(旋前-外旋型損傷)

a. 術前踝關節正側位X線片;b、c. 術前CT及三維重建示AITFL止點撕脫骨折(白箭頭)和后踝撕脫骨折(紅箭頭);d. 術后即刻踝關節正側位X線片示下脛腓關節復位好;e. 術后15個月踝關節正側位X線片示骨折愈合良好,下脛腓關節對應關系良好;f. 術后15個月踝關節功能恢復好

Figure3. A 32-year-old female patient suffered from a left ankle fracture (pronation-extorsion rotation) in the improved groupa. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films of ankle joint; b, c. Preoperative CT scan and three-dimensional views suggested avulsion fracture of the AITFL insertion (white arrow) and avulsion fracture of the posterior malleolus (red arrow); d. Immediate postoperative anteroposterior and lateral X-ray films of ankle joint showed good reduction of the tibiofibular joint; e. Anteroposterior and lateral X-ray films of ankle joint at 15 months after operation showed that the fracture healed well and the inferior tibiofibular joint had a good corresponding relationship; f. Ankle joint function recovered well at 15 months after operation

3 討論

3.1 “踝關節穩定環”的新理念

Neer[9]于1953年就提出“踝關節穩定環”的概念,即踝關節冠狀面上的環,由內踝、內側韌帶、下脛腓韌帶、外踝、外側副韌帶組成,若有2個及以上結構受損,踝關節穩定性會受到影響。近年來隨著“全修復理念”的提出[10],研究者們認為踝關節穩定的環結構并不是一個硬質連續的環,而是一個骨-韌帶-骨結構的環,若某一處斷裂,整個環就處于一種欠穩定狀態。所以全修復理念認為需要修復全部韌帶結構以維持一個有張力的環,才能保持良好穩定性。本研究認為維持踝關節穩定同樣存在橫斷面上的“下脛腓關節穩定環”,即由脛腓前韌帶、ITFL、脛腓后韌帶及脛骨(Tillaux-Chaput結節和Volkman結節)和腓骨所組成的環結構,環的一處受到損傷,整個環則缺乏穩定性。下脛腓關節穩定環的穩定性也決定著踝關節穩定性。

3.2 下脛腓韌帶的作用

在維持下脛腓聯合穩定的結構中,AITFL在維持踝關節穩定中起重要作用。有研究表明其在踝關節外旋暴力下提供主要對抗力量,并且有踝關節活動機械感受器的作用[11-12]。同樣,PITFL及后踝也起著維持踝關節橫斷面穩定性的作用。研究表明,固定后踝骨塊可以維持踝關節70%的穩定性,而單純固定下脛腓聯合僅能維持40%的強度[13]。這為本研究中的全修復方法提供了理論基礎。與螺釘固定相比,彈性固定更具有不穩定性。修復脛腓前后韌帶,可以增強彈性固定所帶來的不穩定性。近年來,固定后踝骨塊能夠加強下脛腓關節穩定性的觀點已得到足夠重視,而下脛腓韌帶修復尚缺乏足夠臨床研究。

3.3 單束彈性固定的弊端

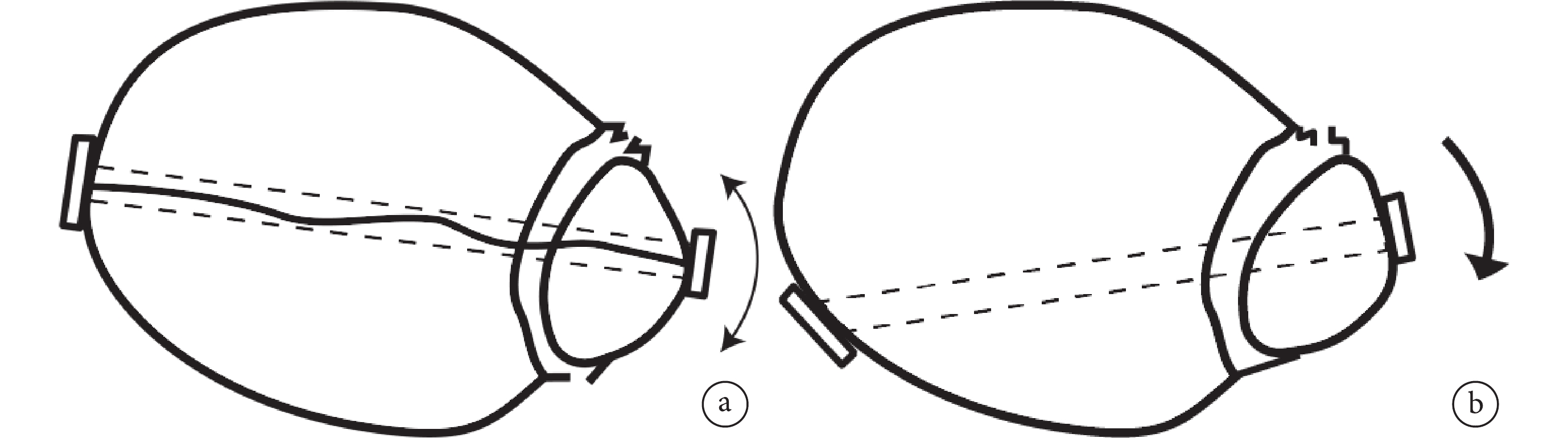

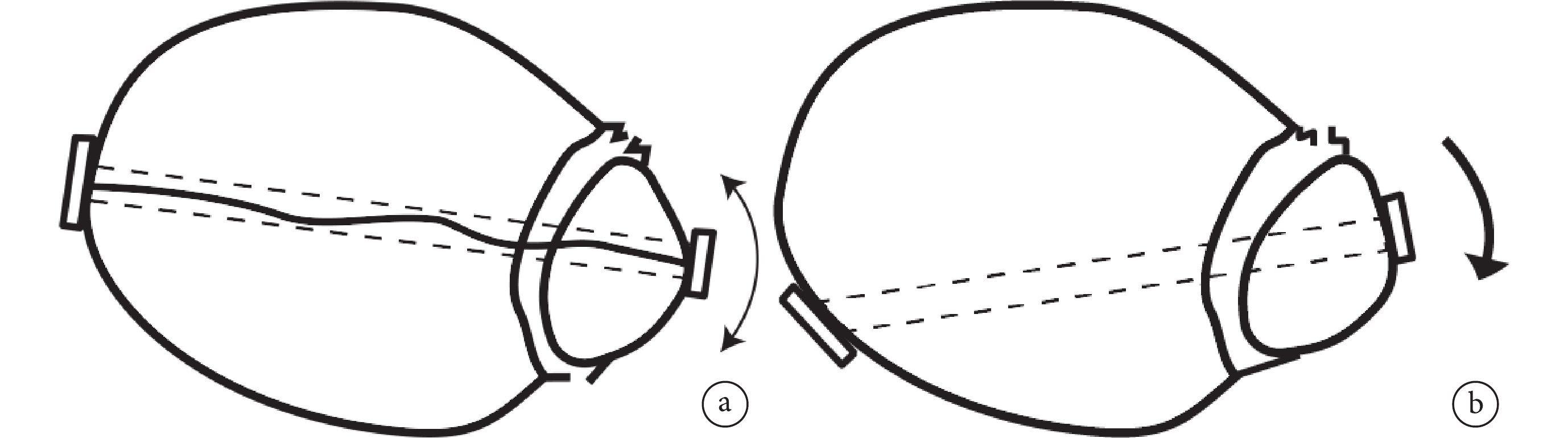

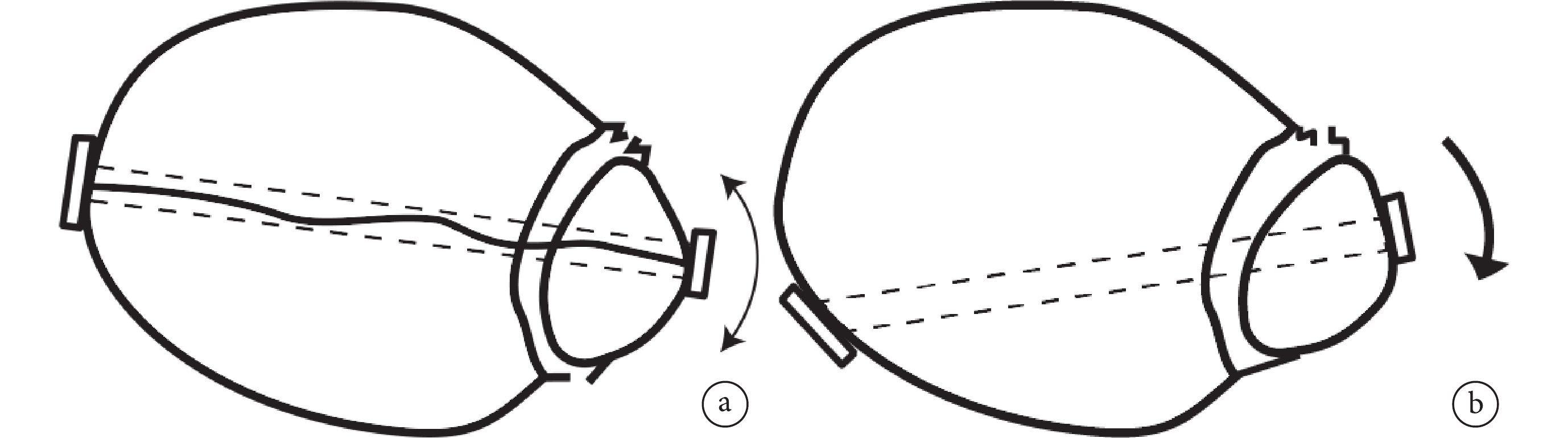

單束彈性固定有其生物力學上的弊端,如骨質疏松、隧道方向偏移、電線效應等造成的松動(圖4)。Stake等[14]研究認為,單束彈性固定力量薄弱,不能穩定如伴有后踝骨折的脛腓關節分離。作者在生物力學試驗中得出加強AITFL可以增強下脛腓關節外旋穩定性的結論,固定后踝骨折可以進一步增強穩定性,而單純Suture Button僅使腓骨內移而并未增加足夠穩定性。Takahashi等[15]和Shoji等[16]也得出類似結論。

圖4

單束彈性固定不穩定模式圖

圖4

單束彈性固定不穩定模式圖

a. 電線效應造成前后不穩定;b. 隧道偏離造成“開書樣”不穩定

Figure4. Diagram of the instability of a single elastic fixationa. Anterior and posterior instability due to wire effect; b. “Open-book” instability caused by tunnel deviation

為彌補這個缺陷,也有學者采用雙束彈性固定,模擬下脛腓前后韌帶方向固定脛腓關節,以提供更好穩定性[17]。本研究結合以上最新生物力學研究,采用下脛腓結構功能性全修復方法進一步增強了下脛腓聯合穩定性。

3.4 彈性固定下脛腓關節的優勢

Obey等[18]的一項多中心研究認為,采用彈性固定治療下脛腓關節損傷較螺釘固定有更好的特格納活動量表(TAS)評分。Xu等[19]和Schepers[20]的Meta分析得出,在下脛腓關節損傷治療中,彈性固定組患者比螺釘固定組患者能夠更早返回工作,關節功能恢復更好,無需額外手術取出螺釘。本研究中,改良組術后踝關節跖屈、背伸活動度及AOFAS評分明顯優于對照組,主要歸因于:① 醫生告知患者螺釘固定有斷釘風險后,許多患者不敢負重及功能鍛煉,可能造成對照組功能較差;② 彈性固定狀態下更符合下脛腓關節微動的生理結構,能夠增加踝關節背伸活動度。末次隨訪時改良組患者滿意度優于對照組,其中改良組7例非常滿意患者中,有5例認為無需短期內再次手術取出螺釘是令其滿意的主要原因。

3.5 手術技巧

結合本組患者治療情況及文獻復習,我們總結了以下手術技巧。① 避免線結反應。通過將線結或紐扣裝置周圍的骨膜或肌筋膜包埋,可降低線結反應發生率,但仍有1例出現外側紐扣鋼板及線結不適感。② 利用彈性固定裝置避免復位不良。在復位下脛腓聯合過程中不采用復位鉗鉗夾及克氏針臨時固定,而是在手法復位基礎上,利用彈性固定裝置收線復位并收緊固定。另外,也有研究報道[21]采用彈性固定方式的患者,適當進行功能鍛煉可能促使復位不良的關節再復位。③ 經鋼板彈性固定的手術技巧。對于低位外踝骨折,外踝鋼板會占用TightRope骨隧道居中的最佳位置,不經鋼板固定會使得其隧道偏后(失去居中的隧道),從而失去固定的最大效能;經過鋼板孔固定時,隧道的方向取決于鋼板位置擺放,若鋼板位置不良也會失去隧道的最佳位置。隧道位置不良會造成收緊線結時出現下脛腓關節二次復位不良,導致下脛腓關節“開書樣”表現。解決方法有兩種,其一,在復位外踝及內踝基礎上可提前預置隧道,并置入TightRope,自鋼板孔穿出鎖扣后再行鋼板鎖釘固定,最后收緊TightRope。其二,經鋼板加壓孔以克氏針鉆取居中隧道并打出內踝上方皮膚,空心鉆自踝關節內側向外側鉆(因鉆頭較粗,角度受限,難以從外側穿過鋼板孔),然后再自外側向內側導入TightRope。

綜上述,采用TightRope彈性固定聯合下脛腓韌帶功能性全修復方法治療下脛腓關節損傷,與傳統螺釘固定相比可獲得更好的關節功能,臨床療效較好。但本研究病例數較少、隨訪時間較短,該術式的臨床療效還需擴大樣本量、延長隨訪時間并進行多中心研究進一步明確。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經濱州醫學院附屬醫院科研倫理委員會批準([2023]倫審字(LW-81)號)

作者貢獻聲明 孫廣超:研究設計、手術方案設計與實施,對文章內容審閱和指導;付炳金、鄧明明、尹剛:研究實施及病例隨訪;趙永杰:數據收集整理及統計分析;薛陽:文章撰寫;劉穎:行政支持

下脛腓聯合損傷為臨床常見損傷,多因足外旋暴力作用于踝關節所致,在踝關節扭傷(5%~10%)或踝關節骨折(23%)中常見,多見于旋后-外旋型及旋前-外旋型骨折[1-2],在Maisonneuve骨折中也合并有下脛腓聯合損傷[3]。下脛腓聯合損傷或脫位會導致踝關節穩定性差,若漏診或復位修復不良,容易導致慢性踝關節不穩及創傷性關節炎發生。目前臨床上治療方法主要包括靜態固定和彈性固定[4]。靜態固定為1~2枚螺釘固定下脛腓關節,缺點為需要二次手術取出,且容易發生下脛腓關節復位不良[5]。彈性固定為采用帶袢鈦板彈性固定下脛腓關節,是目前臨床中常用方式,其優勢為固定方式更加符合下脛腓關節微動特點,可以降低下脛腓關節不良復位率[4]。既往研究表明,與螺釘固定相比,彈性固定可以獲得更好踝關節功能[6-8]。然而,其缺點為單一的彈性固定裝置在踝關節水平位上抗旋轉能力差,從而導致早期固定失效發生。為解決傳統彈性固定的缺點,本研究采用TightRope聯合下脛腓前后韌帶功能性全修復方法治療下脛腓聯合損傷,并總結臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

納入標準:術前影像學資料或術中證實存在下脛腓關節不穩或下脛腓關節脫位的踝關節骨折,或無骨折的下脛腓關節脫位。排除標準:① 患者傷前已有踝關節畸形或足部畸形或嚴重關節炎的踝關節骨折;② 有較嚴重關節面損傷的Pilon骨折;③ 開放性踝關節骨折;④ 雙側踝關節骨折。

2020年1月—2022年1月共34例患者符合選擇標準納入研究。根據手術方式分為TightRope聯合韌帶修復組(改良組)和螺釘修復組(對照組),每組17例。兩組患者年齡、性別、身體質量指數(body mass index,BMI)、骨折分型等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

1.2 手術方法

1.2.1 術前準備

患者術前均行踝關節正側位、踝穴位X線片及踝關節CT檢查。手術在踝部軟組織腫脹消退、Wrinkle征(+)后進行。若踝關節出現脫位,入院即刻行手法復位石膏外固定。

1.2.2 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成。患者于持續硬膜外麻醉聯合蛛網膜下腔阻滯麻醉或全身麻醉下,行切開復位內固定術。術中將外踝、內踝以鋼板或空心螺釘固定后,采用Hook試驗和外旋應力試驗確認下脛腓關節存在不穩定性損傷或脫位。改良組:將下脛腓關節穩定結構分為前方結構 [下脛腓前韌帶(anterior-inferior tibio-fibular ligament,AITFL)和Tillaux-Chaput結節]、中間結構 [骨間韌帶(interosseous ligament,ITFL)]、后方結構 [下脛腓后韌帶(posterior-inferior tibiofibular ligament,PITFL)和Volkman結節]。見圖1。根據損傷結構不同分別采用以下方法修復:前方結構損傷以錨釘或線帶修復AITFL或螺釘固定撕脫骨塊;中間結構損傷以TightRope彈性固定;后方結構損傷以拉力螺釘加壓固定后踝撕脫骨塊或以錨釘或線帶修復PITFL。見圖2。對照組:采用1~2枚3.5 mm皮質骨螺釘于踝關節上方約2 cm處貫穿3~4層皮質固定下脛腓關節。

圖1

下脛腓穩定結構模式圖

Figure1.

Schematic diagram of the stable structure of the distal tibiofibular syndesmosis

圖1

下脛腓穩定結構模式圖

Figure1.

Schematic diagram of the stable structure of the distal tibiofibular syndesmosis

圖2

功能性全修復模式圖

Figure2.

Schematic diagram of functional total repair

圖2

功能性全修復模式圖

Figure2.

Schematic diagram of functional total repair

1.3 術后處理及療效評價指標

術后即刻冷敷減輕切口腫脹。術后24 h后開始非負重被動踝關節功能鍛煉。術后4周開始部分負重行走,術后8周左右開始全負重功能鍛煉。對照組于術后3個月后取出下脛腓固定螺釘。

記錄兩組患者手術時間、術中出血量及并發癥發生情況;術后1、2、3、6個月定期門診復查,攝踝關節X線片。術后采用美國矯形足踝協會(AOFAS)評分、踝關節跖屈和背伸活動度評價患者踝關節功能恢復情況;末次隨訪時采用自擬滿意度調查表對患者進行滿意度調查,分為非常滿意、滿意、一般、不滿意4項,以非常滿意和滿意患者所占比例作為患者滿意度。

1.4 統計學方法

采用SPSS21.0統計軟件進行分析。計量資料行Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法;檢驗水準α=0.05。

2 結果

改良組手術時間及術中出血量均顯著多于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間8~20個月,中位時間13個月。改良組無感染及復位不良等并發癥發生,僅有1例患者于術后6個月發生TightRope線結反應;對照組發生2例復位不良、1例下脛腓螺釘斷裂、1例皮下感染(經抗感染治療后好轉);兩組并發癥發生情況比較差異無統計學意義(P>0.05)。末次隨訪時改良組AOFAS評分及踝關節跖屈、背伸活動度均明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。改良組和對照組患者滿意度分別為94.1%和82.4%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2、圖3。

圖3

改良組患者,女,32歲,左踝關節骨折(旋前-外旋型損傷)

圖3

改良組患者,女,32歲,左踝關節骨折(旋前-外旋型損傷)

a. 術前踝關節正側位X線片;b、c. 術前CT及三維重建示AITFL止點撕脫骨折(白箭頭)和后踝撕脫骨折(紅箭頭);d. 術后即刻踝關節正側位X線片示下脛腓關節復位好;e. 術后15個月踝關節正側位X線片示骨折愈合良好,下脛腓關節對應關系良好;f. 術后15個月踝關節功能恢復好

Figure3. A 32-year-old female patient suffered from a left ankle fracture (pronation-extorsion rotation) in the improved groupa. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films of ankle joint; b, c. Preoperative CT scan and three-dimensional views suggested avulsion fracture of the AITFL insertion (white arrow) and avulsion fracture of the posterior malleolus (red arrow); d. Immediate postoperative anteroposterior and lateral X-ray films of ankle joint showed good reduction of the tibiofibular joint; e. Anteroposterior and lateral X-ray films of ankle joint at 15 months after operation showed that the fracture healed well and the inferior tibiofibular joint had a good corresponding relationship; f. Ankle joint function recovered well at 15 months after operation

3 討論

3.1 “踝關節穩定環”的新理念

Neer[9]于1953年就提出“踝關節穩定環”的概念,即踝關節冠狀面上的環,由內踝、內側韌帶、下脛腓韌帶、外踝、外側副韌帶組成,若有2個及以上結構受損,踝關節穩定性會受到影響。近年來隨著“全修復理念”的提出[10],研究者們認為踝關節穩定的環結構并不是一個硬質連續的環,而是一個骨-韌帶-骨結構的環,若某一處斷裂,整個環就處于一種欠穩定狀態。所以全修復理念認為需要修復全部韌帶結構以維持一個有張力的環,才能保持良好穩定性。本研究認為維持踝關節穩定同樣存在橫斷面上的“下脛腓關節穩定環”,即由脛腓前韌帶、ITFL、脛腓后韌帶及脛骨(Tillaux-Chaput結節和Volkman結節)和腓骨所組成的環結構,環的一處受到損傷,整個環則缺乏穩定性。下脛腓關節穩定環的穩定性也決定著踝關節穩定性。

3.2 下脛腓韌帶的作用

在維持下脛腓聯合穩定的結構中,AITFL在維持踝關節穩定中起重要作用。有研究表明其在踝關節外旋暴力下提供主要對抗力量,并且有踝關節活動機械感受器的作用[11-12]。同樣,PITFL及后踝也起著維持踝關節橫斷面穩定性的作用。研究表明,固定后踝骨塊可以維持踝關節70%的穩定性,而單純固定下脛腓聯合僅能維持40%的強度[13]。這為本研究中的全修復方法提供了理論基礎。與螺釘固定相比,彈性固定更具有不穩定性。修復脛腓前后韌帶,可以增強彈性固定所帶來的不穩定性。近年來,固定后踝骨塊能夠加強下脛腓關節穩定性的觀點已得到足夠重視,而下脛腓韌帶修復尚缺乏足夠臨床研究。

3.3 單束彈性固定的弊端

單束彈性固定有其生物力學上的弊端,如骨質疏松、隧道方向偏移、電線效應等造成的松動(圖4)。Stake等[14]研究認為,單束彈性固定力量薄弱,不能穩定如伴有后踝骨折的脛腓關節分離。作者在生物力學試驗中得出加強AITFL可以增強下脛腓關節外旋穩定性的結論,固定后踝骨折可以進一步增強穩定性,而單純Suture Button僅使腓骨內移而并未增加足夠穩定性。Takahashi等[15]和Shoji等[16]也得出類似結論。

圖4

單束彈性固定不穩定模式圖

圖4

單束彈性固定不穩定模式圖

a. 電線效應造成前后不穩定;b. 隧道偏離造成“開書樣”不穩定

Figure4. Diagram of the instability of a single elastic fixationa. Anterior and posterior instability due to wire effect; b. “Open-book” instability caused by tunnel deviation

為彌補這個缺陷,也有學者采用雙束彈性固定,模擬下脛腓前后韌帶方向固定脛腓關節,以提供更好穩定性[17]。本研究結合以上最新生物力學研究,采用下脛腓結構功能性全修復方法進一步增強了下脛腓聯合穩定性。

3.4 彈性固定下脛腓關節的優勢

Obey等[18]的一項多中心研究認為,采用彈性固定治療下脛腓關節損傷較螺釘固定有更好的特格納活動量表(TAS)評分。Xu等[19]和Schepers[20]的Meta分析得出,在下脛腓關節損傷治療中,彈性固定組患者比螺釘固定組患者能夠更早返回工作,關節功能恢復更好,無需額外手術取出螺釘。本研究中,改良組術后踝關節跖屈、背伸活動度及AOFAS評分明顯優于對照組,主要歸因于:① 醫生告知患者螺釘固定有斷釘風險后,許多患者不敢負重及功能鍛煉,可能造成對照組功能較差;② 彈性固定狀態下更符合下脛腓關節微動的生理結構,能夠增加踝關節背伸活動度。末次隨訪時改良組患者滿意度優于對照組,其中改良組7例非常滿意患者中,有5例認為無需短期內再次手術取出螺釘是令其滿意的主要原因。

3.5 手術技巧

結合本組患者治療情況及文獻復習,我們總結了以下手術技巧。① 避免線結反應。通過將線結或紐扣裝置周圍的骨膜或肌筋膜包埋,可降低線結反應發生率,但仍有1例出現外側紐扣鋼板及線結不適感。② 利用彈性固定裝置避免復位不良。在復位下脛腓聯合過程中不采用復位鉗鉗夾及克氏針臨時固定,而是在手法復位基礎上,利用彈性固定裝置收線復位并收緊固定。另外,也有研究報道[21]采用彈性固定方式的患者,適當進行功能鍛煉可能促使復位不良的關節再復位。③ 經鋼板彈性固定的手術技巧。對于低位外踝骨折,外踝鋼板會占用TightRope骨隧道居中的最佳位置,不經鋼板固定會使得其隧道偏后(失去居中的隧道),從而失去固定的最大效能;經過鋼板孔固定時,隧道的方向取決于鋼板位置擺放,若鋼板位置不良也會失去隧道的最佳位置。隧道位置不良會造成收緊線結時出現下脛腓關節二次復位不良,導致下脛腓關節“開書樣”表現。解決方法有兩種,其一,在復位外踝及內踝基礎上可提前預置隧道,并置入TightRope,自鋼板孔穿出鎖扣后再行鋼板鎖釘固定,最后收緊TightRope。其二,經鋼板加壓孔以克氏針鉆取居中隧道并打出內踝上方皮膚,空心鉆自踝關節內側向外側鉆(因鉆頭較粗,角度受限,難以從外側穿過鋼板孔),然后再自外側向內側導入TightRope。

綜上述,采用TightRope彈性固定聯合下脛腓韌帶功能性全修復方法治療下脛腓關節損傷,與傳統螺釘固定相比可獲得更好的關節功能,臨床療效較好。但本研究病例數較少、隨訪時間較短,該術式的臨床療效還需擴大樣本量、延長隨訪時間并進行多中心研究進一步明確。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經濱州醫學院附屬醫院科研倫理委員會批準([2023]倫審字(LW-81)號)

作者貢獻聲明 孫廣超:研究設計、手術方案設計與實施,對文章內容審閱和指導;付炳金、鄧明明、尹剛:研究實施及病例隨訪;趙永杰:數據收集整理及統計分析;薛陽:文章撰寫;劉穎:行政支持