引用本文: 王志凌, 崔德棟, 龍毅, 孟軻, 鄭鎮澤, 李成, 楊睿, 侯景義. 肩袖損傷患者肩關鍵角對三角肌肌力下降的影響研究. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(7): 827-832. doi: 10.7507/1002-1892.202303064 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

肩袖損傷(rotator cuff tear,RCT)是一種常見疾病,主要表現為疼痛和肩關節活動度下降,嚴重影響患者的運動功能和生活質量[1]。肩關節鏡手術作為一種常用治療手段仍然存在一些問題,如術后肩袖再撕裂率高等,尤其在肩關鍵角(critical shoulder angle,CSA)>35° 的患者中表現更明顯[2]。臨床上常用的肌力評估方法包括等長肌力測試和等速肌力測試。徒手肌力測試屬于等長肌力測試,雖然在評定RCT等疾病中廣泛應用,但其主觀性較強,無法對患者肌力進行定量評估。目前在臨床上,等速肌力評定被認為是肌力評估的“金標準”。然而,這種方法需要使用昂貴的等速肌力測定儀器,而且儀器較大,需要患者進行轉移。相比之下,手持測力計評定更為便捷,許多國外研究也發現手持測力計有很好的信度[3]。該測力計體積小巧、操作簡便,可以提供量化肌力數據,但國內應用并不廣泛。本研究使用手持測力計測量RCT患者肩部各肌群、尤其是三角肌的肌力,探究CSA對三角肌發力方式的影響,以期明確CSA偏大人群更易發生RCT以及術后再撕裂率更高的原因。報告如下。

1 資料與方法

1.1 研究對象

患者納入標準:① 關節鏡下證實RCT;② 單側RCT,健側無肩痛史。排除標準:① 合并其他肩部疾病,如肩部骨折、肩部脫位、肩關節感染等病史;② 既往有肩關節手術史;③ 合并有神經系統疾病,如腦卒中、頸椎病;④ 既往有風濕免疫性疾病史;⑤ 肩關節被動活動受限。

2022年3月—2023年3月共42例RCT患者符合選擇標準納入研究。其中男13例,女29例;年齡42~77 歲,平均60.5歲。左側2例,右側40例。術前疼痛視覺模擬評分(VAS)為(6.0±1.6)分。

1.2 研究方法

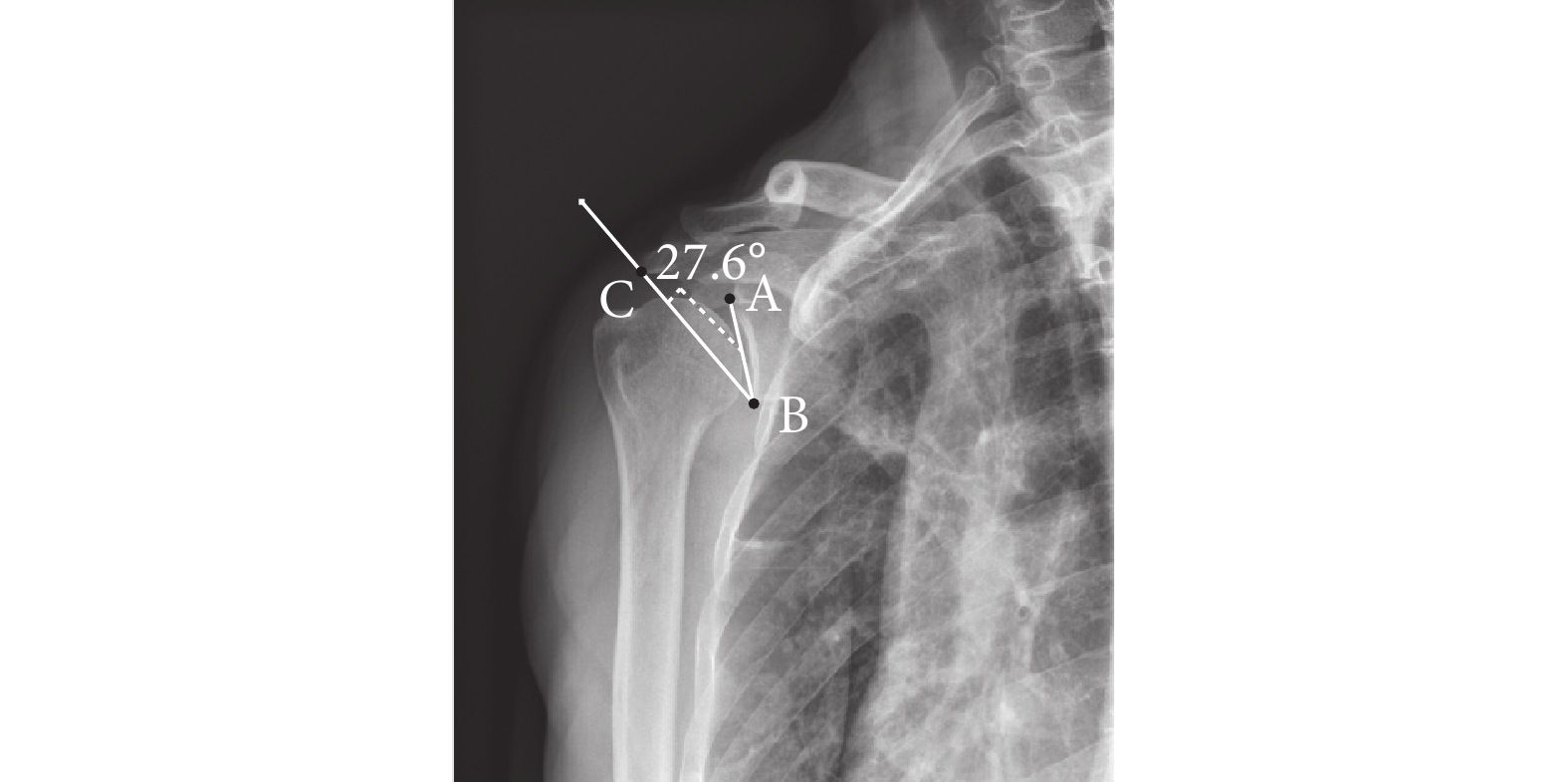

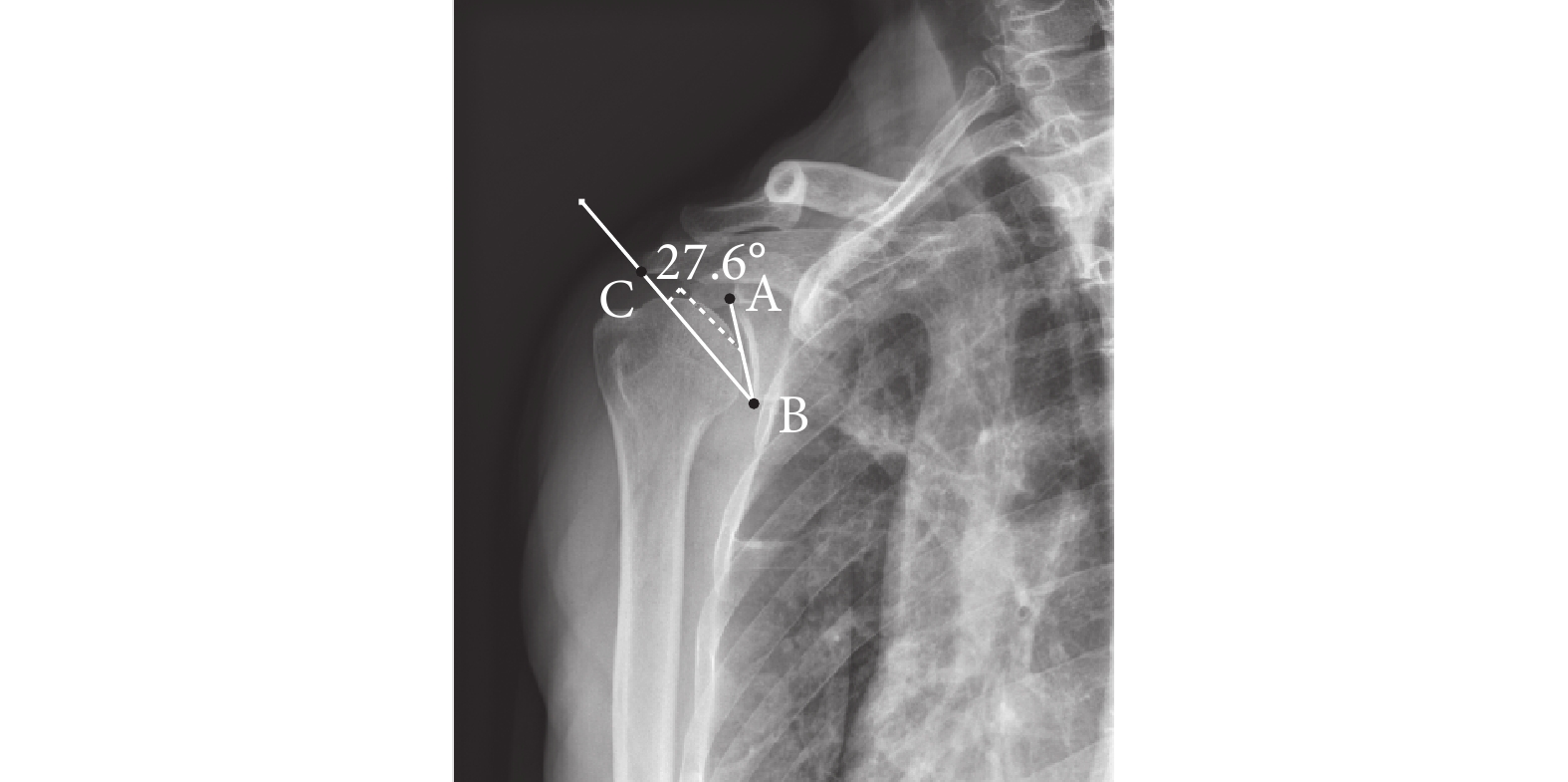

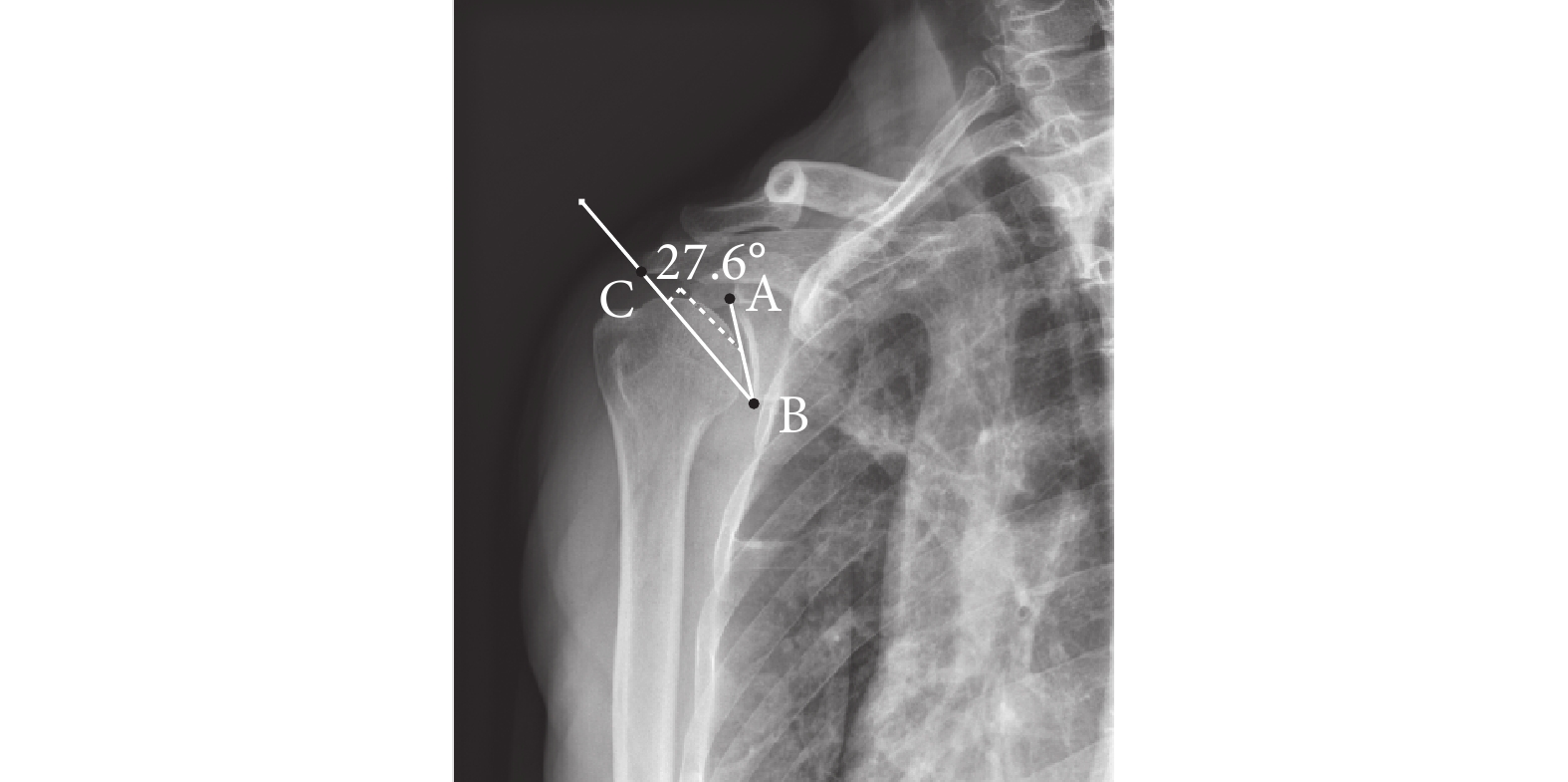

1.2.1 CSA測量

參照Moor等[4]的研究方法,于術前標準正位X線片上測量CSA,即關節盂上、下緣連線與關節盂下緣和肩峰最外側緣連線之間的夾角。見圖1。由3名運動醫學科醫師評估,取均值。根據所測CSA大小將患者分為CSA>35°[4]組(A組)和CSA≤35° 組(B組)。

圖1

術前正位X線片上CSA測量方法

圖1

術前正位X線片上CSA測量方法

A:關節盂上緣 B:關節盂下緣 C:肩峰外側緣

Figure1. CSA measuring on preoperative anteroposterior X-ray filmA: Superior border of the glenoid B: Inferior border of the glenoid C: Inferolateral border of the acromion

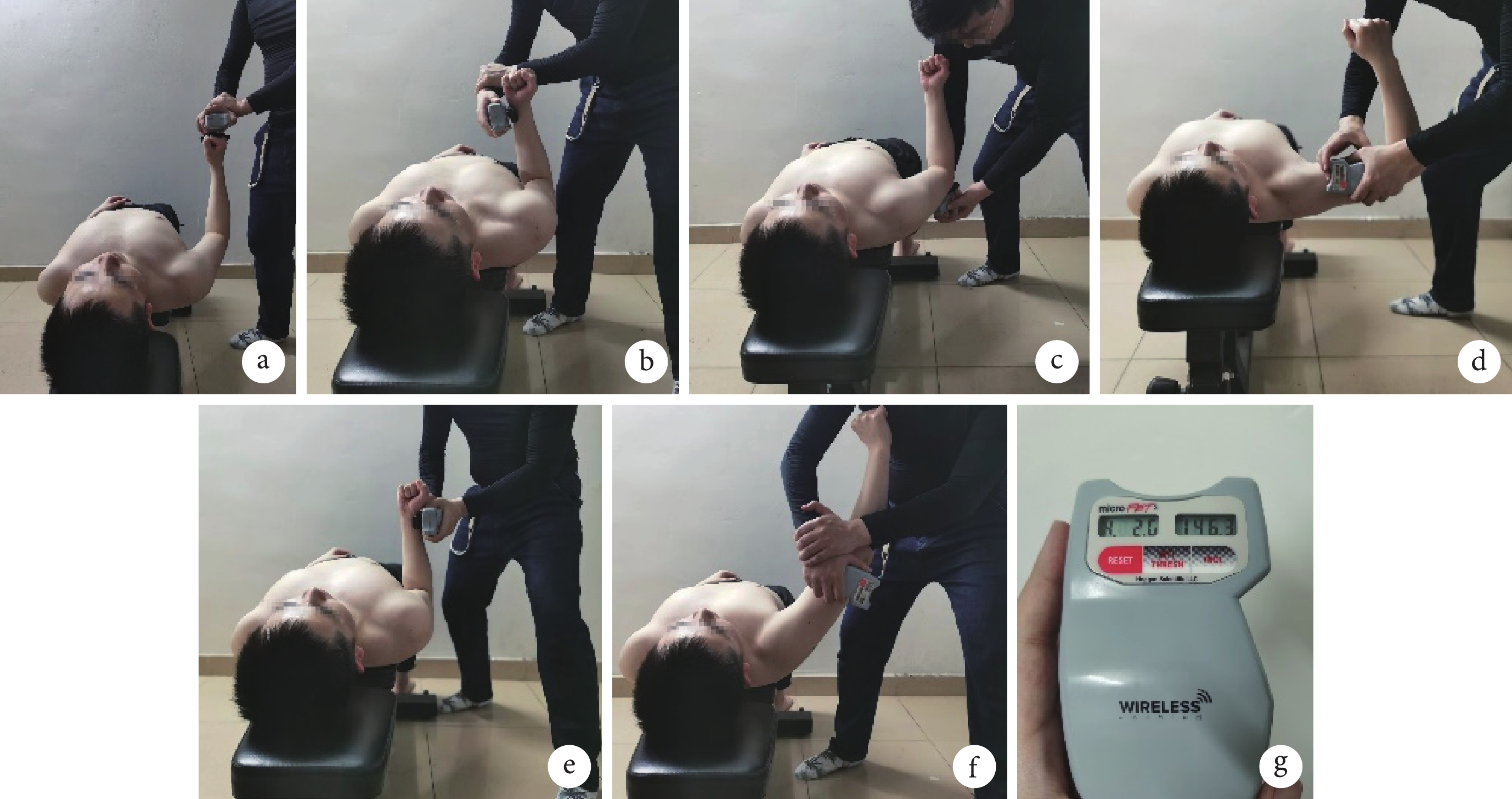

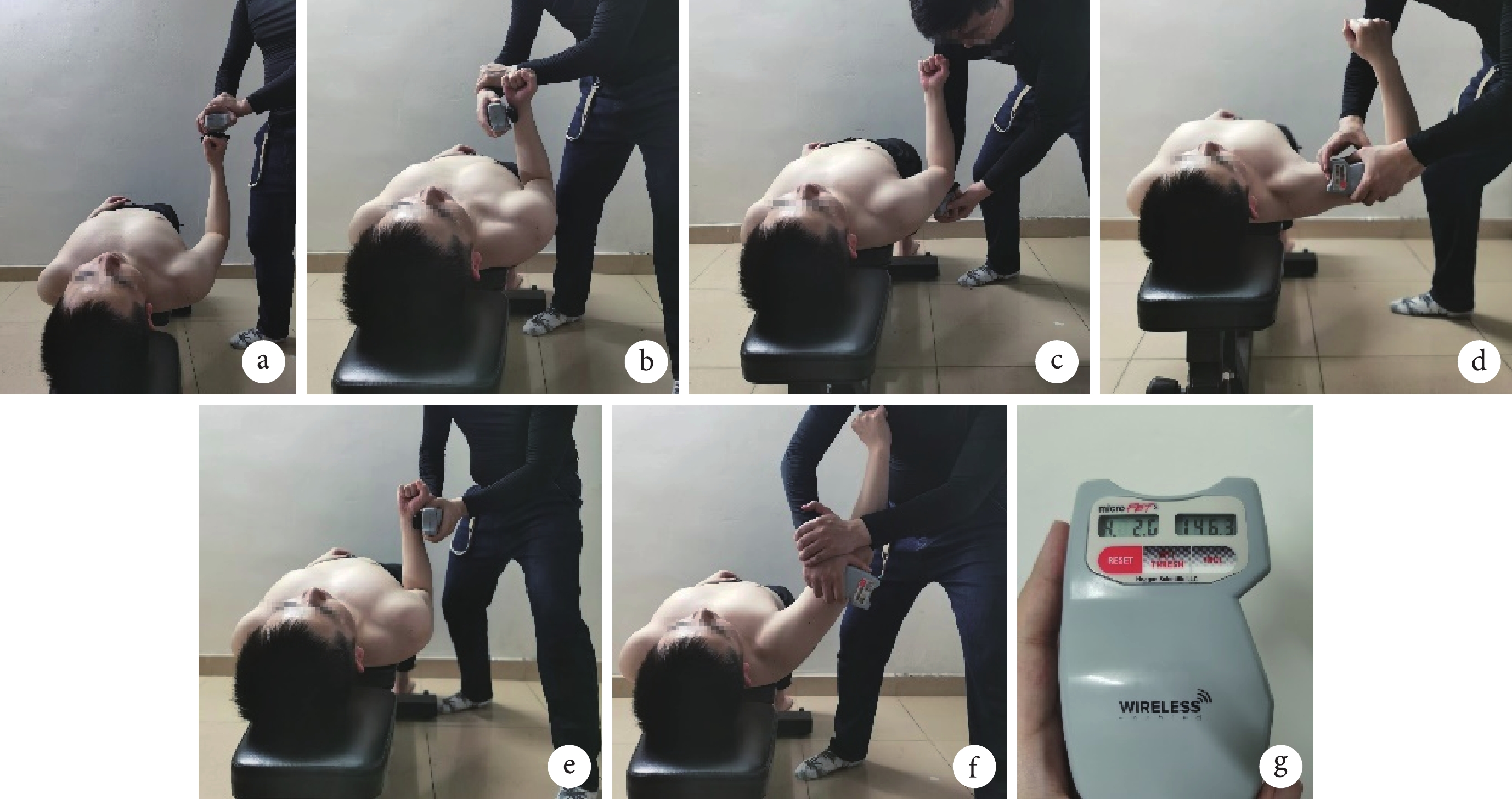

1.2.2 肌力測量

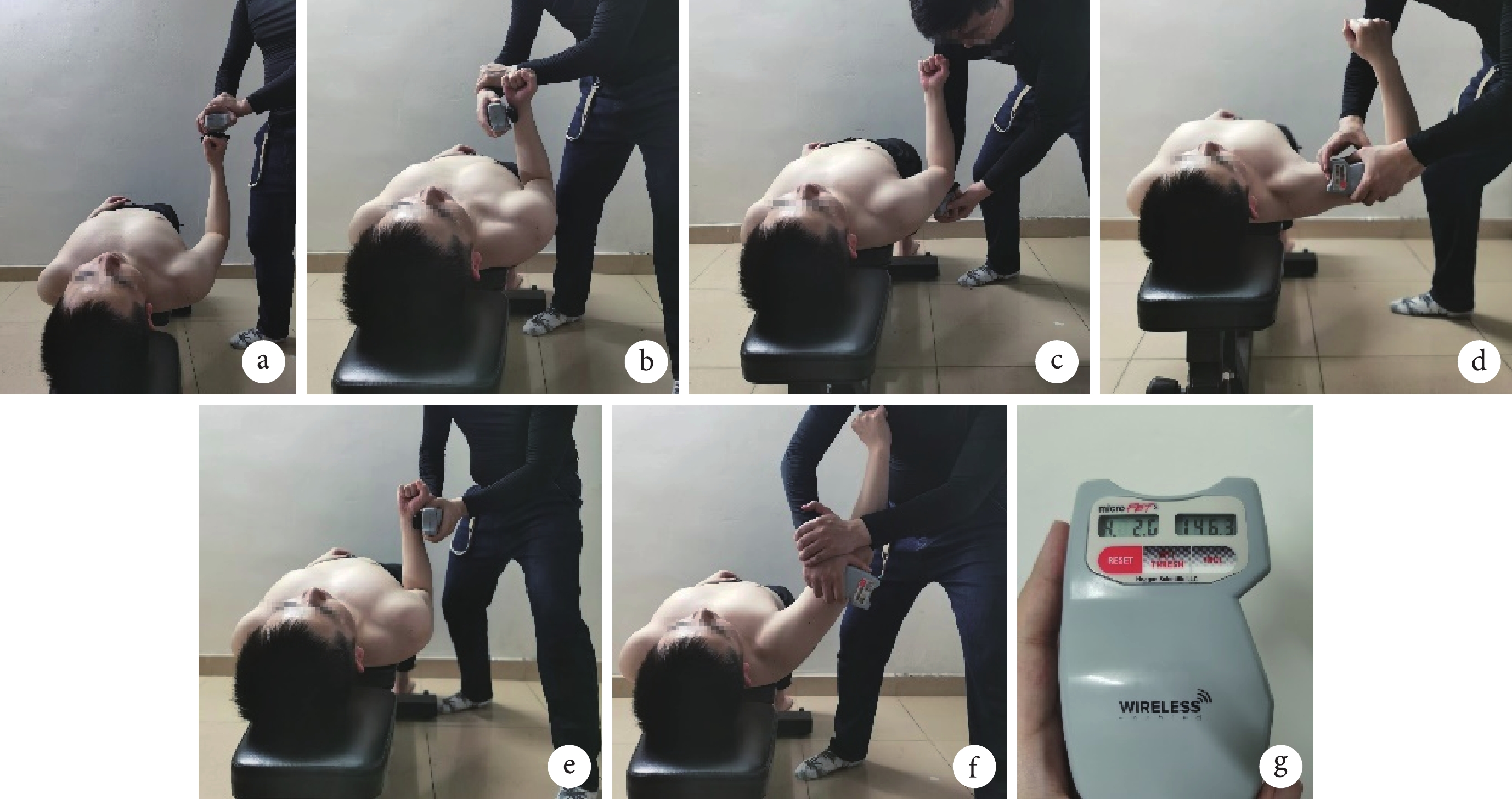

術前由3名運動醫學科醫師使用MicroFET 3手持測力計(Hoggan Health Industries公司,美國)測量患者雙側肩部各肌群(包括岡上肌、岡下肌、肩胛下肌以及三角肌前、中、后束)的肌力。患者進行標準化熱身運動后取平臥位,每個動作測量3次,間隔20~30 s,取均值。測量過程中為避免其他部位肌力代償,需對每個肌肉的測量方法進行標準化,取其最大自主等長收縮[4-5]。例如,測量岡上肌肌力時,要求患者前臂前屈使大拇指朝下,肩關節前屈90°,水平外展30°;測量肩胛下肌及岡下肌時,囑患者屈肘90°,前臂取中立位,肘關節貼緊胸壁,測力計弧形壓力頭置于前臂下1/3外側或內側,同時囑患者盡量避免軀干力量代償;測量三角肌前束時,囑患者屈肘至90°,肱骨外展10°,掌心朝上握拳,并提供最大力量來抵抗手動阻力;測量三角肌中束時,囑患者屈肘至90°,并最大限度外展彎曲手臂以抵抗手動阻力;測量三角肌后束時,囑患者在肱骨輕微內旋并后伸同時外展肩部,以抵抗手動阻力。見圖2。

圖2

手持測力計測量肩關節肌力示意圖

圖2

手持測力計測量肩關節肌力示意圖

a. 岡上肌;b. 肩胛下肌;c. 岡下肌;d. 三角肌前束;e. 三角肌中束;f. 三角肌后束;g. 測力計讀數

Figure2. Schematic diagram of shoulder muscle strength measured by handheld dynamometera. Supraspinatus; b. Subscapularis; c. Infraspinatus; d. Anterior bundle of deltoid; e. Middle bundle of deltoid; f. Posterior bundle of deltoid; g. Dynamometer reading

為了控制患者學習發力過程的影響,隨機測試左右側和不同肌群。最終按照以下公式計算肌力失衡指數來表示每一肌群受RCT的影響,公式:肌力失衡指數=(健側肌力?患側肌力)/(健側肌力+患側肌力)×100%[5]。記錄并比較健側與患側肌力以及男性與女性、優勢側與非優勢側及A、B組間各肌群肌力失衡指數。

1.3 統計學方法

采用 SPSS25.0 統計軟件進行分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov檢驗、Shapiro-Wilk檢驗、P-P 圖、Q-Q 圖及直方圖進行正態性檢驗,符合正態分布或近似正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗或配對t檢驗;不符合正態分布的數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Mann-Whitney U秩和檢驗。使用Pearson相關分析各肌群肌力失衡指數與CSA及VAS評分的相關性。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

本組患者患側各肌群肌力均顯著低于健側,差異有統計學意義(P<0.05)。岡上肌、肩胛下肌、岡下肌及三角肌前、中、后束肌力失衡指數分別為14.8%±24.4%、 5.9%±9.7%、7.2%(0,9.1%)、17.2%(5.9%,26.9%)、8.3%±21.3%、10.2%(2.8%,15.4%)。男性患者三角肌前束、岡上肌及岡下肌肌力失衡指數顯著低于女性患者,差異有統計學意義(P<0.05);男、女性患者間其他肌群肌力失衡指數以及優勢側與非優勢側間所有肌群肌力失衡指數比較差異均無統計學意義(P>0.05)。本組患者岡下肌肌力失衡指數與VAS評分成正相關(

,N)

Table1.

Comparison of the strength of each muscle group on the unaffected side and affected side measured by a handheld dynamometer (n=42,

,N)

Table1.

Comparison of the strength of each muscle group on the unaffected side and affected side measured by a handheld dynamometer (n=42,  , N)

, N)

,%)

Table2.

Comparison of muscle imbalance indices of different muscle groups between males and females (

,%)

Table2.

Comparison of muscle imbalance indices of different muscle groups between males and females ( , %)

, %)

,%)

Table5.

Comparison of muscle imbalance indices of different muscle groups between subgroups of CSA (

,%)

Table5.

Comparison of muscle imbalance indices of different muscle groups between subgroups of CSA ( , %)

, %)

3 討論

本研究使用手持測力計測得患者健側肌群肌力與文獻報道相近,說明采用手持測力計測量相同肌群肌力具有良好一致性[6]。然而,手持測力計在臨床應用中也存在許多不足之處,例如測量時會對測試部位造成一定疼痛,而且測量下肢肌力時需要測試者具備較高肌力水平。目前,臨床上采用了一些方法來解決這些問題,例如使用配套固定裝置以減少徒手測量時的“天花板”效應。

肩關節中,三角肌力臂與旋轉中心扮演了十分重要的角色,在反肩關節置換相關研究中提及頗多[7]。對于RCT患者,肩袖質量下降后不足以對抗三角肌垂直向上的拉應力,為了維持旋轉中心穩定,應相應減弱三角肌肌力。在CSA更大人群中,由于三角肌發力的力臂更長[7],因此所需三角肌肌力更小[8];但由于三角肌肌力遠超僅僅抬臂時所需的肌力,這類人群的抬臂加速度更容易高于常人,導致大結節更容易撞擊肩峰,同時岡上肌為了維持肱骨頭處于原位所承受的負荷更大,兩者相加導致此類人群更容易發生RCT。另一方面,三角肌肌力下降也有效防止了岡上肌肌腱進一步撕裂,提示在為CSA更大患者行肩袖修補術時,應減少三角肌激活水平,利用肩峰成形術等方法可以有效降低肩袖術后再撕裂率。

此外,本研究還發現,岡上肌、岡下肌及三角肌前束肌力失衡在不同性別間有明顯差異,男性肌力失衡指數顯著低于女性,提示女性患者肩部功能受RCT影響更為顯著。此前已有研究顯示[9-10]在RCT中,不同性別可以表現出不同的RNA轉錄序列,提示RCT在性別間的病理機制可能不同。由于本次研究中女性比男性多,因此應考慮到兩種性別受生活方式、激素水平不同導致三角肌激活不同[11]。

根據Yamamoto等[12]的RCT流行病學研究,RCT更高發于患者的優勢側(OR=1.66),尤其是49歲以下人群。在患有RCT時,優勢側肌力比對側明顯下降,提示三角肌受其影響不可忽視,三角肌肌力下降可能同時受內在因素及外在因素影響。受傷后患者行為模式的改變,比如減少患側肩部活動、使用其他肌肉代償肩部發力等,有可能造成患側三角肌廢用性退變,減少肱骨頭所受垂直向上的應力,避免殘余肩袖組織進一步撕裂。

在本研究中,三角肌中束的肌力下降與CSA成顯著正相關,可能與此類人群三角肌發力效率更高[7]有關,損傷后肩袖與以中束為主體的三角肌形成了新的平衡。而CSA>35° 患者三角肌前束肌力下降更少,可能與患者的肩峰形態有一定關系。對此,既往在二維平面上測量得到的CSA可能有局限,需要在三維空間中重新尋找準確描述肩峰外緣及三角肌起點的影像學數據。患者的疼痛程度(VAS評分)與各肌群肌力(岡下肌除外)并無顯著相關性,提示肩關節疼痛程度對肌力并無直接作用。既往已有研究者提出增加肌群力量可以緩解肩袖相關疼痛[13],力量訓練一直是治療肩痛的一線療法。

綜上述,RCT存在三角肌肌力下降現象,在CSA更大人群中更為明顯。但本研究局限性在于,在外展動作中三角肌中束與岡上肌有協同作用[14],更難區分患者進行不同角度外展動作時,力量減弱是由于岡上肌肌力減弱還是三角肌中束肌力減弱導致,同時更容易受損傷的岡上肌疼痛影響。但三角肌前束在做屈肘前屈動作時和肩袖并無協同作用[14],肌力測量更具有可靠性。進一步關于三角肌廢用性退變的研究,還需要諸如超聲波彈性模量[15]等手段的驗證。后續研究中需要注意:① 測量過程中,醫師需向患者解釋研究目的和注意事項,以確保測量結果的準確性和可靠性[16];② 因影像學質量被證明是異質性的來源之一,所以高質量研究應該只包括具有足夠影像學質量的病例,并在研究方法中包含關于影像學質量評估的全面解釋[17-18]。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經中山大學孫逸仙紀念醫院醫學實驗倫理委員會批準(SYSKY-2023-154-01)

作者貢獻聲明 王志凌:研究設計及實施、數據收集整理及統計分析、文章撰寫;崔德棟、龍毅:研究設計;孟軻、鄭鎮澤、李成:研究實施;楊睿:文章審閱、經費支持;侯景義:文章審閱

肩袖損傷(rotator cuff tear,RCT)是一種常見疾病,主要表現為疼痛和肩關節活動度下降,嚴重影響患者的運動功能和生活質量[1]。肩關節鏡手術作為一種常用治療手段仍然存在一些問題,如術后肩袖再撕裂率高等,尤其在肩關鍵角(critical shoulder angle,CSA)>35° 的患者中表現更明顯[2]。臨床上常用的肌力評估方法包括等長肌力測試和等速肌力測試。徒手肌力測試屬于等長肌力測試,雖然在評定RCT等疾病中廣泛應用,但其主觀性較強,無法對患者肌力進行定量評估。目前在臨床上,等速肌力評定被認為是肌力評估的“金標準”。然而,這種方法需要使用昂貴的等速肌力測定儀器,而且儀器較大,需要患者進行轉移。相比之下,手持測力計評定更為便捷,許多國外研究也發現手持測力計有很好的信度[3]。該測力計體積小巧、操作簡便,可以提供量化肌力數據,但國內應用并不廣泛。本研究使用手持測力計測量RCT患者肩部各肌群、尤其是三角肌的肌力,探究CSA對三角肌發力方式的影響,以期明確CSA偏大人群更易發生RCT以及術后再撕裂率更高的原因。報告如下。

1 資料與方法

1.1 研究對象

患者納入標準:① 關節鏡下證實RCT;② 單側RCT,健側無肩痛史。排除標準:① 合并其他肩部疾病,如肩部骨折、肩部脫位、肩關節感染等病史;② 既往有肩關節手術史;③ 合并有神經系統疾病,如腦卒中、頸椎病;④ 既往有風濕免疫性疾病史;⑤ 肩關節被動活動受限。

2022年3月—2023年3月共42例RCT患者符合選擇標準納入研究。其中男13例,女29例;年齡42~77 歲,平均60.5歲。左側2例,右側40例。術前疼痛視覺模擬評分(VAS)為(6.0±1.6)分。

1.2 研究方法

1.2.1 CSA測量

參照Moor等[4]的研究方法,于術前標準正位X線片上測量CSA,即關節盂上、下緣連線與關節盂下緣和肩峰最外側緣連線之間的夾角。見圖1。由3名運動醫學科醫師評估,取均值。根據所測CSA大小將患者分為CSA>35°[4]組(A組)和CSA≤35° 組(B組)。

圖1

術前正位X線片上CSA測量方法

圖1

術前正位X線片上CSA測量方法

A:關節盂上緣 B:關節盂下緣 C:肩峰外側緣

Figure1. CSA measuring on preoperative anteroposterior X-ray filmA: Superior border of the glenoid B: Inferior border of the glenoid C: Inferolateral border of the acromion

1.2.2 肌力測量

術前由3名運動醫學科醫師使用MicroFET 3手持測力計(Hoggan Health Industries公司,美國)測量患者雙側肩部各肌群(包括岡上肌、岡下肌、肩胛下肌以及三角肌前、中、后束)的肌力。患者進行標準化熱身運動后取平臥位,每個動作測量3次,間隔20~30 s,取均值。測量過程中為避免其他部位肌力代償,需對每個肌肉的測量方法進行標準化,取其最大自主等長收縮[4-5]。例如,測量岡上肌肌力時,要求患者前臂前屈使大拇指朝下,肩關節前屈90°,水平外展30°;測量肩胛下肌及岡下肌時,囑患者屈肘90°,前臂取中立位,肘關節貼緊胸壁,測力計弧形壓力頭置于前臂下1/3外側或內側,同時囑患者盡量避免軀干力量代償;測量三角肌前束時,囑患者屈肘至90°,肱骨外展10°,掌心朝上握拳,并提供最大力量來抵抗手動阻力;測量三角肌中束時,囑患者屈肘至90°,并最大限度外展彎曲手臂以抵抗手動阻力;測量三角肌后束時,囑患者在肱骨輕微內旋并后伸同時外展肩部,以抵抗手動阻力。見圖2。

圖2

手持測力計測量肩關節肌力示意圖

圖2

手持測力計測量肩關節肌力示意圖

a. 岡上肌;b. 肩胛下肌;c. 岡下肌;d. 三角肌前束;e. 三角肌中束;f. 三角肌后束;g. 測力計讀數

Figure2. Schematic diagram of shoulder muscle strength measured by handheld dynamometera. Supraspinatus; b. Subscapularis; c. Infraspinatus; d. Anterior bundle of deltoid; e. Middle bundle of deltoid; f. Posterior bundle of deltoid; g. Dynamometer reading

為了控制患者學習發力過程的影響,隨機測試左右側和不同肌群。最終按照以下公式計算肌力失衡指數來表示每一肌群受RCT的影響,公式:肌力失衡指數=(健側肌力?患側肌力)/(健側肌力+患側肌力)×100%[5]。記錄并比較健側與患側肌力以及男性與女性、優勢側與非優勢側及A、B組間各肌群肌力失衡指數。

1.3 統計學方法

采用 SPSS25.0 統計軟件進行分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov檢驗、Shapiro-Wilk檢驗、P-P 圖、Q-Q 圖及直方圖進行正態性檢驗,符合正態分布或近似正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗或配對t檢驗;不符合正態分布的數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Mann-Whitney U秩和檢驗。使用Pearson相關分析各肌群肌力失衡指數與CSA及VAS評分的相關性。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

本組患者患側各肌群肌力均顯著低于健側,差異有統計學意義(P<0.05)。岡上肌、肩胛下肌、岡下肌及三角肌前、中、后束肌力失衡指數分別為14.8%±24.4%、 5.9%±9.7%、7.2%(0,9.1%)、17.2%(5.9%,26.9%)、8.3%±21.3%、10.2%(2.8%,15.4%)。男性患者三角肌前束、岡上肌及岡下肌肌力失衡指數顯著低于女性患者,差異有統計學意義(P<0.05);男、女性患者間其他肌群肌力失衡指數以及優勢側與非優勢側間所有肌群肌力失衡指數比較差異均無統計學意義(P>0.05)。本組患者岡下肌肌力失衡指數與VAS評分成正相關(

,N)

Table1.

Comparison of the strength of each muscle group on the unaffected side and affected side measured by a handheld dynamometer (n=42,

,N)

Table1.

Comparison of the strength of each muscle group on the unaffected side and affected side measured by a handheld dynamometer (n=42,  , N)

, N)

,%)

Table2.

Comparison of muscle imbalance indices of different muscle groups between males and females (

,%)

Table2.

Comparison of muscle imbalance indices of different muscle groups between males and females ( , %)

, %)

,%)

Table5.

Comparison of muscle imbalance indices of different muscle groups between subgroups of CSA (

,%)

Table5.

Comparison of muscle imbalance indices of different muscle groups between subgroups of CSA ( , %)

, %)

3 討論

本研究使用手持測力計測得患者健側肌群肌力與文獻報道相近,說明采用手持測力計測量相同肌群肌力具有良好一致性[6]。然而,手持測力計在臨床應用中也存在許多不足之處,例如測量時會對測試部位造成一定疼痛,而且測量下肢肌力時需要測試者具備較高肌力水平。目前,臨床上采用了一些方法來解決這些問題,例如使用配套固定裝置以減少徒手測量時的“天花板”效應。

肩關節中,三角肌力臂與旋轉中心扮演了十分重要的角色,在反肩關節置換相關研究中提及頗多[7]。對于RCT患者,肩袖質量下降后不足以對抗三角肌垂直向上的拉應力,為了維持旋轉中心穩定,應相應減弱三角肌肌力。在CSA更大人群中,由于三角肌發力的力臂更長[7],因此所需三角肌肌力更小[8];但由于三角肌肌力遠超僅僅抬臂時所需的肌力,這類人群的抬臂加速度更容易高于常人,導致大結節更容易撞擊肩峰,同時岡上肌為了維持肱骨頭處于原位所承受的負荷更大,兩者相加導致此類人群更容易發生RCT。另一方面,三角肌肌力下降也有效防止了岡上肌肌腱進一步撕裂,提示在為CSA更大患者行肩袖修補術時,應減少三角肌激活水平,利用肩峰成形術等方法可以有效降低肩袖術后再撕裂率。

此外,本研究還發現,岡上肌、岡下肌及三角肌前束肌力失衡在不同性別間有明顯差異,男性肌力失衡指數顯著低于女性,提示女性患者肩部功能受RCT影響更為顯著。此前已有研究顯示[9-10]在RCT中,不同性別可以表現出不同的RNA轉錄序列,提示RCT在性別間的病理機制可能不同。由于本次研究中女性比男性多,因此應考慮到兩種性別受生活方式、激素水平不同導致三角肌激活不同[11]。

根據Yamamoto等[12]的RCT流行病學研究,RCT更高發于患者的優勢側(OR=1.66),尤其是49歲以下人群。在患有RCT時,優勢側肌力比對側明顯下降,提示三角肌受其影響不可忽視,三角肌肌力下降可能同時受內在因素及外在因素影響。受傷后患者行為模式的改變,比如減少患側肩部活動、使用其他肌肉代償肩部發力等,有可能造成患側三角肌廢用性退變,減少肱骨頭所受垂直向上的應力,避免殘余肩袖組織進一步撕裂。

在本研究中,三角肌中束的肌力下降與CSA成顯著正相關,可能與此類人群三角肌發力效率更高[7]有關,損傷后肩袖與以中束為主體的三角肌形成了新的平衡。而CSA>35° 患者三角肌前束肌力下降更少,可能與患者的肩峰形態有一定關系。對此,既往在二維平面上測量得到的CSA可能有局限,需要在三維空間中重新尋找準確描述肩峰外緣及三角肌起點的影像學數據。患者的疼痛程度(VAS評分)與各肌群肌力(岡下肌除外)并無顯著相關性,提示肩關節疼痛程度對肌力并無直接作用。既往已有研究者提出增加肌群力量可以緩解肩袖相關疼痛[13],力量訓練一直是治療肩痛的一線療法。

綜上述,RCT存在三角肌肌力下降現象,在CSA更大人群中更為明顯。但本研究局限性在于,在外展動作中三角肌中束與岡上肌有協同作用[14],更難區分患者進行不同角度外展動作時,力量減弱是由于岡上肌肌力減弱還是三角肌中束肌力減弱導致,同時更容易受損傷的岡上肌疼痛影響。但三角肌前束在做屈肘前屈動作時和肩袖并無協同作用[14],肌力測量更具有可靠性。進一步關于三角肌廢用性退變的研究,還需要諸如超聲波彈性模量[15]等手段的驗證。后續研究中需要注意:① 測量過程中,醫師需向患者解釋研究目的和注意事項,以確保測量結果的準確性和可靠性[16];② 因影像學質量被證明是異質性的來源之一,所以高質量研究應該只包括具有足夠影像學質量的病例,并在研究方法中包含關于影像學質量評估的全面解釋[17-18]。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經中山大學孫逸仙紀念醫院醫學實驗倫理委員會批準(SYSKY-2023-154-01)

作者貢獻聲明 王志凌:研究設計及實施、數據收集整理及統計分析、文章撰寫;崔德棟、龍毅:研究設計;孟軻、鄭鎮澤、李成:研究實施;楊睿:文章審閱、經費支持;侯景義:文章審閱