引用本文: 曲迪, 張靜, 李利平, 付海濤, 張東芳, 唐新宇, 韓新坤, 戚超. 計算機導航輔助與單純關節鏡下重建后交叉韌帶脛骨骨道術中應用效果比較. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(2): 155-161. doi: 10.7507/1002-1892.202311012 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

后交叉韌帶(posterior cruciate ligament,PCL)在維持膝關節功能穩定中具有不可或缺的作用[1-2]。運動損傷和交通事故是導致PCL損傷發生的主要原因[3-4]。PCL損傷后若未采取適當的治療措施,可繼發膝關節內其他結構損傷及磨損退化,進一步影響患者日常生活[5]。目前關節鏡下PCL重建已成為一種成熟技術,可有效改善膝關節功能并恢復至傷前活動水平[6]。PCL重建術中建立合適的脛骨骨道是重點和難點,會直接影響膝關節后部和旋轉穩定性[2,7]。但由于關節鏡視野受限,骨道定位依賴于術者經驗,很多情況下導針不能一次到達理想位置,需多次鉆孔。骨科導航系統有助于將骨道一次準確定位至理想位置[8]。既往將導航應用于PCL重建術中脛骨骨道制備的研究有限,雖然得到的結論是具有快速定位、節省時間、準確性高的特點,但多數為標本上重建后的單純骨道定位效果評價,尚缺乏臨床上與單純關節鏡下重建進行療效比較的研究[9-11]。鑒于此,本研究采用回顧性研究分析2021年6月—2022年6月手術治療的PCL損傷患者臨床資料,比較計算機導航輔助關節鏡下重建與單純關節鏡下重建PCL脛骨骨道的術中應用效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① MRI明確PCL撕裂;② 患側膝關節后抽屜試驗陽性;③ 臨床資料完整;④ 關節鏡下重建PCL;⑤ 術后隨訪時間≥12個月。排除標準:① 多發韌帶損傷;② 膝關節脫位或周圍骨折;③ PCL止點撕脫骨折;④ 合并神經、血管損傷;⑤ 污染開放傷口;⑥ 既往患側膝關節手術史;⑦ 國際軟骨修復協會(ICRS)分級3級以上膝關節軟骨退變。

2021年6月—2022年6月共73例患者符合選擇標準納入研究,其中34例采用計算機導航輔助關節鏡下行PCL脛骨骨道重建(導航組),39例采用單純關節鏡下行PCL脛骨骨道重建(對照組)。兩組患者性別、年齡、身體質量指數(body mass index,BMI)、損傷側別、受傷至手術時間及術前后抽屜試驗、膝關節活動度(range of motion,ROM)、Tegner評分、Lysholm評分、國際膝關節文獻委員會(IKDC)評分等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

1.2 手術方法

兩組手術操作均由同一組醫師完成。

導航組:患者全身麻醉后取仰臥位,患側大腿上段放置氣壓止血帶,大腿外側置擋板固定于屈膝90° 位。建立前內、前外側入路,關節鏡下常規探查各間室并清理滑膜,明確PCL損傷情況。若存在半月板損傷(本組10例),根據其損傷類型進行半月板成形或縫合術。取同側自體股薄肌、半腱肌肌腱,編制4股肌腱移植物;若移植物直徑<8 mm,則加取同側前1/2腓骨長肌肌腱。關節鏡直視下于前外束與后內束交界位置定位股骨骨道內口,從內向外鉆入2.0 mm導針,確定位置無誤后,使用4.5 mm空心鉆鉆通骨壁,測量股骨骨道長度后,使用與移植物相同直徑的空心鉆鉆至合適深度。應用刨削器作髁間窩清理,建立后內及后外側輔助入路,顯露PCL脛骨止點殘端。組裝與導航計算機適配的2.6 mm套筒,并放置在工具注冊站的5 mm直徑孔內,套筒前端到達注冊站金屬面,不可懸空,使注冊站和套筒上的反射球均可被紅外攝像頭探測,保持套筒和注冊站穩定,界面顯示器械注冊成功后即可進行操作。探針通過探查入路進入關節腔,將尖端穩定放置于PCL脛骨止點處(即需建立的骨道末端),使用套筒在脛骨結節內側面瞄準對位,當屏幕上AutoPilot視圖中的圓柱體變為綠色時,即實際器械的當前入路與目標入路方位一致,可配合動力工具置入導針。制備與移植物相同直徑的骨道,骨道內置入牽引線備用,將編制好的肌腱穿入帶袢鈦板,肌腱由牽引線經脛骨骨道直至拉入股骨骨道內合適位置,翻轉鈦板,回拉肌腱,等張活動關節,于脛骨骨道入口處擰入合適大小的螺釘。檢查膝關節穩定性后,逐層縫合切口。

對照組:若存在半月板損傷(本組12例),根據其損傷類型進行半月板成形或縫合術。術前相關準備及股骨骨道建立方法同導航組。將脛骨定位器置于脛骨PCL止點處,于脛骨結節內側面置入導針,其余制備脛骨骨道及植入移植肌腱等過程同導航組。

1.3 術后處理

術后患者均佩戴膝關節支具并固定膝關節于伸直位。術后第1天開始行直腿抬高、踝泵、股四頭肌等長收縮等肌力相關鍛煉,術后1周內可進行0°~60° 被動屈膝鍛煉,術后4周屈曲角度可超過90°。術后4周內禁止負重活動,4周后開始部分負重,6周可完全負重活動,3~6個月后可完全恢復日常活動。

1.4 療效評價指標

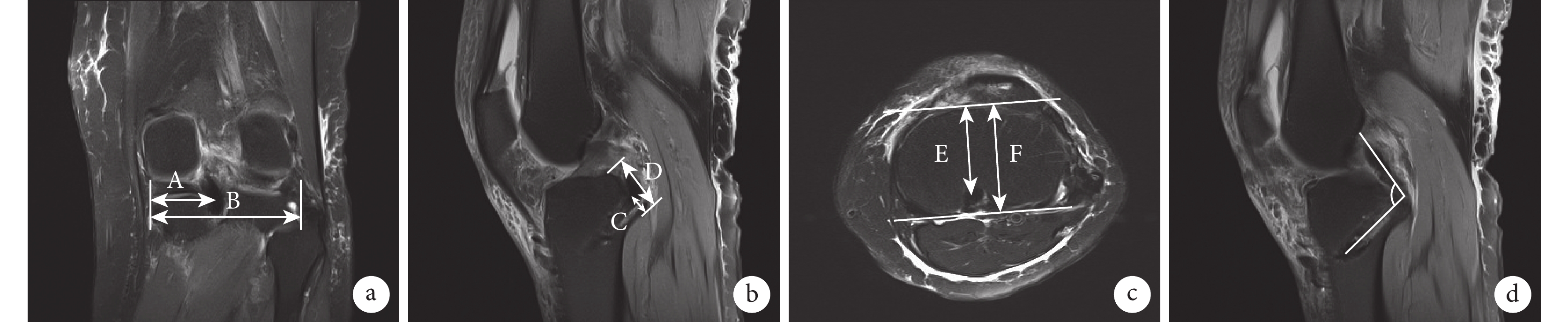

記錄并比較兩組圍術期指標,包括手術時間及導針鉆孔次數(統計脛骨骨道的鉆孔次數)。術后1 d所有患者行患側膝關節MRI檢查,冠狀位上測量PCL脛骨骨道出口中心點至脛骨平臺內側緣的距離(A)及脛骨平臺內、外側緣間距離(B);矢狀位在棘后平面上測量PCL脛骨骨道出口中心點至脛骨后緣的距離(C)及棘后平面長度(D),以及移植物與脛骨骨道間角度;橫斷位上測量PCL脛骨骨道出口中心點至脛骨平臺前緣的距離(E)及脛骨平臺前、后徑間距離(F)。計算A/B、C/D、E/F作為評價脛骨骨道出口位置的指標[12]。術前及末次隨訪時采用90° 屈膝位后抽屜試驗、膝關節ROM、Tegner評分、Lysholm評分及IKDC評分評價臨床療效[13]。見圖1。

圖1

術后膝關節MRI上測量各影像學指標

圖1

術后膝關節MRI上測量各影像學指標

a. 冠狀位上測量脛骨骨道出口位置;b. 矢狀位上測量脛骨骨道出口位置;c. 橫斷位上測量脛骨骨道出口位置;d. 矢狀位上測量移植物與脛骨骨道間角度

Figure1. The imaging parameters of knee joint measured on MRI after operationa. Measurement of tibial tunnel outlet location in coronal plane; b. Measurement of tibial tunnel outlet location in sagittal plane; c. Measurement of tibial tunnel outlet location in transverse plane; d. Measurement of the angle between the graft and the tibial tunnel in sagittal plane

1.5 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料行Shapiro-Wilk正態性檢驗,符合正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內手術前后比較采用配對t檢驗;不符合正態分布的數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。等級資料組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

導航組手術時間較對照組短,術中導針鉆孔次數較對照組少,差異均有統計學意義(P<0.05)。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間12~17個月,平均12.8個月。均未見血管神經損傷、下肢深靜脈血栓形成及感染等圍術期并發癥。隨訪期間兩組患者均無再損傷,無需進行翻修手術。兩組脛骨骨道出口位置測量數據顯示,冠狀位(A/B)、矢狀位(C/D)及橫斷位(E/F)上差異均無統計學意義(P>0.05);但導航組移植物與脛骨骨道間角度大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。末次隨訪時,導航組后抽屜試驗陰性、1+、2+、3+ 分別為30、3、1、0例,對照組分別為33、5、1、0例,均較術前顯著改善(P<0.05),但兩組間差異無統計學意義(P>0.05)。兩組膝關節ROM、Tegner評分、Lysholm評分及IKDC評分均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間各指標手術前后差值比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖2、3。

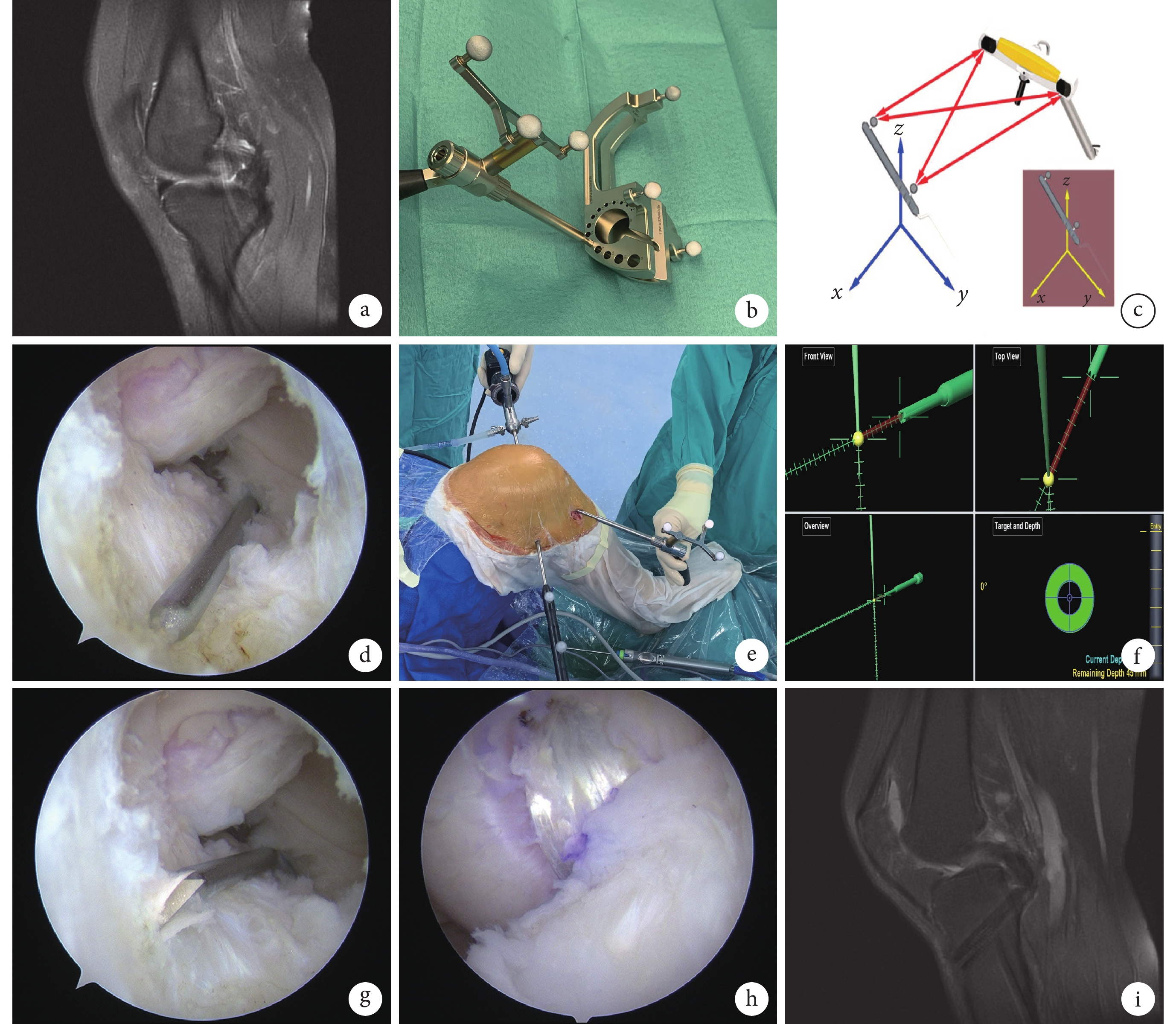

圖2

導航組患者,女,18歲,運動傷致左膝PCL撕裂

圖2

導航組患者,女,18歲,運動傷致左膝PCL撕裂

a. 術前矢狀位MRI示PCL撕裂;b. 組裝工具注冊站和套筒;c. 紅外攝像頭探測器械上反射球示意圖;d. 探針定位脛骨骨道內口;e. 探針與套筒瞄準對位;f. 計算機導航示實際器械的當前入路與目標入路方位一致;g. 置入導針;h. 關節鏡下示重建的PCL走行良好;i. 術后14個月矢狀位MRI示PCL信號良好

Figure2. An 18-year-old female patient suffered PCL tear of left knee caused by sport injury in navigation groupa. The PCL tear was shown on sagittal MRI before operation; b. Assembled the tool registration station and sleeve; c. Schematic diagram of the infrared camera that detected the reflectors on the instrument; d. Inserted the probe to locate the internal opening of the tibial tunnel; e. The probe was aligned with the sleeve for aiming; f. Computer navigation showed that the current approach of the actual instrument was consistent with the target approach; g. Inserted the guide wire; h. Arthroscopy showed that the reconstructed PCL was in good shape; i. Sagittal MRI at 14 months after operation showed good signal of PCL

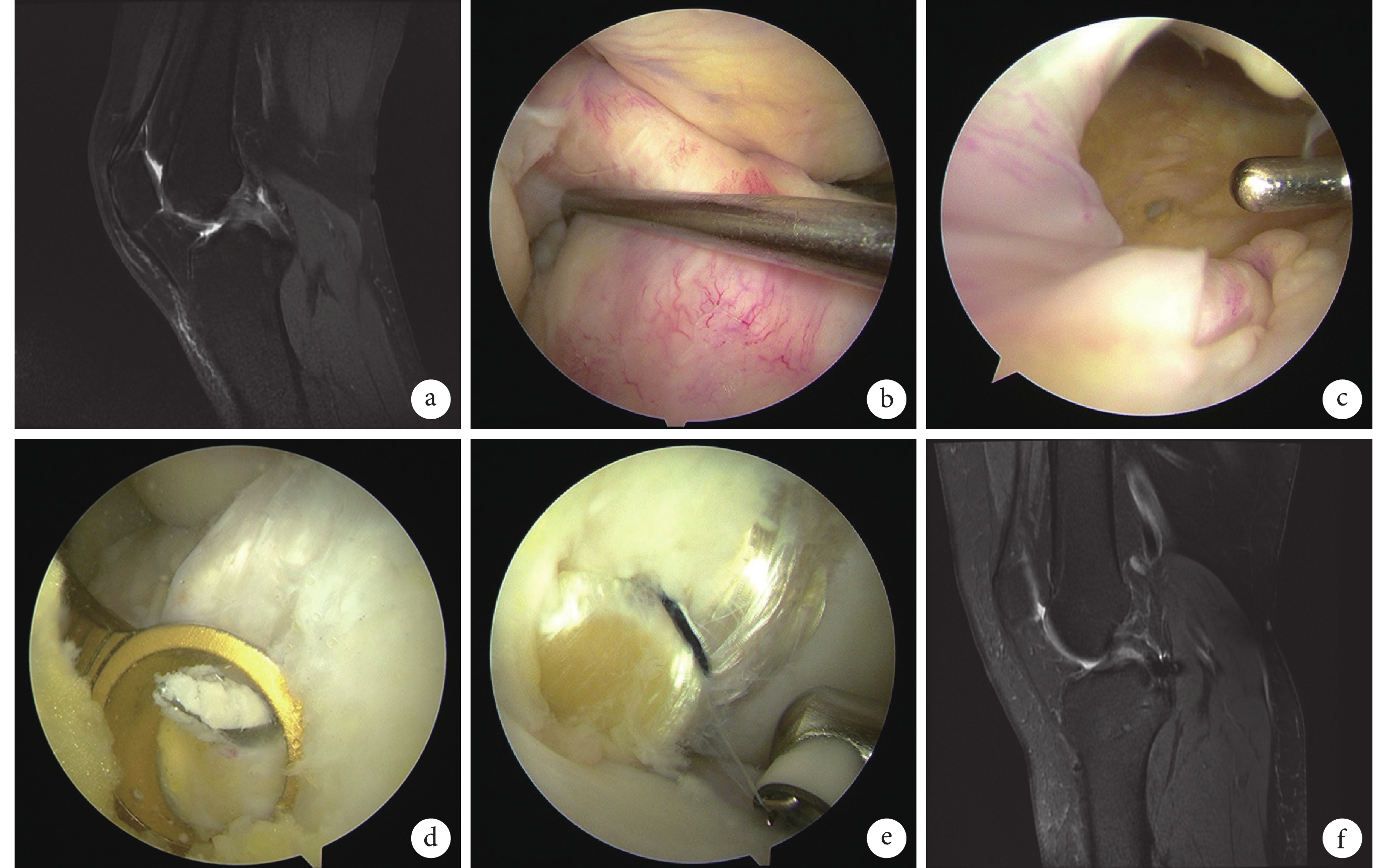

圖3

對照組患者,女,34歲,運動傷致右膝PCL撕裂

圖3

對照組患者,女,34歲,運動傷致右膝PCL撕裂

a. 術前矢狀位MRI示PCL撕裂;b. 關節鏡下探查;c. 關節鏡下示PCL撕裂;d. 脛骨骨道定位及置入導針;e. 關節鏡下示重建的PCL走行良好;f. 術后12個月矢狀位MRI示PCL信號良好

Figure3. A 34-year-old female patient suffered PCL tear of right knee caused by sport injury in control groupa. The PCL tear was shown on sagittal MRI before operation; b. Arthroscopic exploration; c. PCL tear was seen under arthroscopy; d. Located the tibial tunnel and inserted the guide wire; e. Arthroscopy showed that the reconstructed PCL was in good shape; f. Sagittal MRI at 12 months after operation showed good signal of PCL

3 討論

隨著科技技術的不斷發展及創新,計算機導航系統逐步應用于醫學領域,20世紀90年代后期,導航系統開始用于運動醫學領域[14]。在既往研究中,導航系統在運動醫學疾病中的運用主要集中于前交叉韌帶重建,旨在提高骨道置入準確度,獲得較好療效[8,15]。由于PCL解剖位置特殊,應用導航系統的相關研究較少見。PCL重建術中建立合適的脛骨骨道是外科醫生手術過程中的重點和難點,且PCL重建術中恰當的骨道方位與術后膝關節穩定性及功能恢復明顯相關[16]。因此,本研究旨在評估計算機導航輔助關節鏡下與單純關節鏡下PCL脛骨骨道重建的術中應用效果差異。

3.1 計算機導航輔助關節鏡下PCL脛骨骨道重建的優勢

目前計算機輔助導航系統可分為成像導航和無影像導航兩大類。成像導航是通過患者術前CT或MRI圖像,與術中的二維或三維透視圖像相結合,術前可對手術進行模擬規劃,術中可在計算機設備上顯示手術部位的虛擬圖像,使醫生能夠獲得手術進展的實時反饋。成像導航設備可應用于多種運動醫學疾病的治療,但由于術中需進行系統校準及透視等操作,一定程度延長了手術時間。本研究中使用的是無影像導航,無需術前圖像及透視等步驟,通過無線追蹤技術,在器械追蹤陣列和患者參照陣列上,識別標記球對源自攝像頭的紅外光的反射。一旦完成反射獲取,系統即可精確確定和追蹤器械相對于患者的位置。目標入路由探針尖端(定位骨道出口)和套筒尖端(定位骨道入口)間的最短路徑決定,當二者方向調整一致后,屏幕上AutoPilot視圖中的圓柱體變為綠色,即可配合動力工具置入導針。目前各種導航系統在交叉韌帶重建術中的主要應用均為骨道定位,早中期隨訪顯示在膝關節穩定性及臨床功能評估方面,計算機導航相比于單純關節鏡手術并無明顯優勢[8]。因此在達到滿意骨道方位的前提下,在系統應用上選擇無影像導航會縮短手術時間。

術后移植物松弛是PCL重建術后亟待解決的主要問題之一,該現象主要是因韌帶移植物與脛骨骨道間形成的角度銳利,二者之間發生磨損,進一步導致移植物強度下降、骨道口擴大等現象,又被稱為“殺手轉彎”[17-18]。為了消除“殺手轉彎”效應,目前提出的主要應對方法為改變脛骨骨道方位、脛骨側帶骨塊固定、打磨骨道口骨質等方式[19-21]。脛骨骨道制備的主要問題在于內口位置的確定及骨道相對于移植物的角度。由于PCL脛骨端止點位置較深且脛骨髁間窩空間狹小,不容易準確放置定位器,因此可能出現內口定位不準確的現象,增加了定位及導針置入次數。如何精準地將骨道定位于解剖位點一直是術中操作的難點。

與單純關節鏡下重建PCL脛骨骨道相比,計算機導航輔助關節鏡下行PCL脛骨骨道重建的優勢在于:① 單純關節鏡下行PCL重建是通過定位器制備骨道,需要術者具有豐富經驗以便控制骨道方向。而計算機導航系統通過探針直接定位脛骨骨道出口,相比于單純關節鏡下重建可更快速操作及定位,提高骨道出口的準確性且具有可重復性。本研究結果也證實該觀點,導航組手術時間為(47.6±5.9)min,相比于單純關節鏡組(54.5±5.3)min用時更短,術中導針鉆孔次數也少于單純關節鏡組,差異均有統計學意義(P<0.05)。② 計算機導航在保證內口定位點的同時,可選擇更低位置的骨道入口以減小“殺手轉彎”效應,同時增加了骨道長度,一定程度上也可促進腱-骨愈合質量。本研究中導航組移植物與脛骨骨道間角度 [(105.7±0.5)°] 較對照組 [(103.6±0.7)°] 更大(P<0.05),可以更好地避免“殺手轉彎”效應。

3.2 計算機導航輔助關節鏡下PCL脛骨骨道重建術后的臨床療效

本研究結果及既往研究[22]均表明,與單純關節鏡下PCL脛骨骨道重建相比,計算機導航輔助關節鏡下行PCL脛骨骨道重建在膝關節穩定性及臨床功能評估方面無明顯差異。分析原因可能為:① 目前交叉韌帶重建手術中是利用計算機導航的定位功能制備骨道。但PCL重建手術成功與否是由多因素共同決定,制備理想的脛骨骨道并不意味著手術成功,移植物選擇、移植物固定等過程都可能影響重建手術效果。兩組其余過程均相同且由同一組醫師完成,確保了整體操作的一致性。② PCL重建術中計算機導航輔助制備的脛骨骨道,其矢狀位角度比單純關節鏡下更大,以減小“殺手轉彎”效應,但若角度過大,會使脛骨骨道后壁骨質較薄,導致骨道后方骨折。本研究兩組均盡可能增加移植物與脛骨骨道間的角度,均未出現骨道后方骨折情況。

關節鏡術中導航在過去主要集中于前交叉韌帶骨道定位上,有研究評估了計算機導航輔助用于前交叉韌帶重建中的效果,結果均為改善骨道放置,在臨床結局相關評估上未顯示差異[8,15,23]。目前術中導航已在骨科使用,但在各亞專業的臨床接受度和使用率等方面存在較大差異。當前導航技術的優勢包括實時反饋、提高準確性和改進可視化,但仍處于起步階段。在今后研究中,可以考慮將計算機導航技術與膝關節的生物力學模型相結合,并優化手術操作步驟,從而進一步評估術中應用效果的長期臨床療效。

綜上述,計算機導航輔助關節鏡下PCL重建可快速且準確地制備具有良好位點及方向的骨道,節省手術時間并縮短年輕醫生的學習曲線。但本研究樣本量相對較小、隨訪時間較短且無客觀指標評價臨床效果,后續需進行大樣本、多中心隨機對照研究及遠期多指標隨訪,進一步評估計算機導航輔助關節鏡下PCL重建效果。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經青島大學附屬醫院醫學倫理委員會批準(QYFY WZLL 28001);患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 曲迪、張靜、李利平、付海濤:參與手術、資料收集、論文撰寫及修改;張東芳、唐新宇、韓新坤:參與手術、資料收集、統計分析;戚超:研究指導、手術操作、論文修改及審定

后交叉韌帶(posterior cruciate ligament,PCL)在維持膝關節功能穩定中具有不可或缺的作用[1-2]。運動損傷和交通事故是導致PCL損傷發生的主要原因[3-4]。PCL損傷后若未采取適當的治療措施,可繼發膝關節內其他結構損傷及磨損退化,進一步影響患者日常生活[5]。目前關節鏡下PCL重建已成為一種成熟技術,可有效改善膝關節功能并恢復至傷前活動水平[6]。PCL重建術中建立合適的脛骨骨道是重點和難點,會直接影響膝關節后部和旋轉穩定性[2,7]。但由于關節鏡視野受限,骨道定位依賴于術者經驗,很多情況下導針不能一次到達理想位置,需多次鉆孔。骨科導航系統有助于將骨道一次準確定位至理想位置[8]。既往將導航應用于PCL重建術中脛骨骨道制備的研究有限,雖然得到的結論是具有快速定位、節省時間、準確性高的特點,但多數為標本上重建后的單純骨道定位效果評價,尚缺乏臨床上與單純關節鏡下重建進行療效比較的研究[9-11]。鑒于此,本研究采用回顧性研究分析2021年6月—2022年6月手術治療的PCL損傷患者臨床資料,比較計算機導航輔助關節鏡下重建與單純關節鏡下重建PCL脛骨骨道的術中應用效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① MRI明確PCL撕裂;② 患側膝關節后抽屜試驗陽性;③ 臨床資料完整;④ 關節鏡下重建PCL;⑤ 術后隨訪時間≥12個月。排除標準:① 多發韌帶損傷;② 膝關節脫位或周圍骨折;③ PCL止點撕脫骨折;④ 合并神經、血管損傷;⑤ 污染開放傷口;⑥ 既往患側膝關節手術史;⑦ 國際軟骨修復協會(ICRS)分級3級以上膝關節軟骨退變。

2021年6月—2022年6月共73例患者符合選擇標準納入研究,其中34例采用計算機導航輔助關節鏡下行PCL脛骨骨道重建(導航組),39例采用單純關節鏡下行PCL脛骨骨道重建(對照組)。兩組患者性別、年齡、身體質量指數(body mass index,BMI)、損傷側別、受傷至手術時間及術前后抽屜試驗、膝關節活動度(range of motion,ROM)、Tegner評分、Lysholm評分、國際膝關節文獻委員會(IKDC)評分等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

1.2 手術方法

兩組手術操作均由同一組醫師完成。

導航組:患者全身麻醉后取仰臥位,患側大腿上段放置氣壓止血帶,大腿外側置擋板固定于屈膝90° 位。建立前內、前外側入路,關節鏡下常規探查各間室并清理滑膜,明確PCL損傷情況。若存在半月板損傷(本組10例),根據其損傷類型進行半月板成形或縫合術。取同側自體股薄肌、半腱肌肌腱,編制4股肌腱移植物;若移植物直徑<8 mm,則加取同側前1/2腓骨長肌肌腱。關節鏡直視下于前外束與后內束交界位置定位股骨骨道內口,從內向外鉆入2.0 mm導針,確定位置無誤后,使用4.5 mm空心鉆鉆通骨壁,測量股骨骨道長度后,使用與移植物相同直徑的空心鉆鉆至合適深度。應用刨削器作髁間窩清理,建立后內及后外側輔助入路,顯露PCL脛骨止點殘端。組裝與導航計算機適配的2.6 mm套筒,并放置在工具注冊站的5 mm直徑孔內,套筒前端到達注冊站金屬面,不可懸空,使注冊站和套筒上的反射球均可被紅外攝像頭探測,保持套筒和注冊站穩定,界面顯示器械注冊成功后即可進行操作。探針通過探查入路進入關節腔,將尖端穩定放置于PCL脛骨止點處(即需建立的骨道末端),使用套筒在脛骨結節內側面瞄準對位,當屏幕上AutoPilot視圖中的圓柱體變為綠色時,即實際器械的當前入路與目標入路方位一致,可配合動力工具置入導針。制備與移植物相同直徑的骨道,骨道內置入牽引線備用,將編制好的肌腱穿入帶袢鈦板,肌腱由牽引線經脛骨骨道直至拉入股骨骨道內合適位置,翻轉鈦板,回拉肌腱,等張活動關節,于脛骨骨道入口處擰入合適大小的螺釘。檢查膝關節穩定性后,逐層縫合切口。

對照組:若存在半月板損傷(本組12例),根據其損傷類型進行半月板成形或縫合術。術前相關準備及股骨骨道建立方法同導航組。將脛骨定位器置于脛骨PCL止點處,于脛骨結節內側面置入導針,其余制備脛骨骨道及植入移植肌腱等過程同導航組。

1.3 術后處理

術后患者均佩戴膝關節支具并固定膝關節于伸直位。術后第1天開始行直腿抬高、踝泵、股四頭肌等長收縮等肌力相關鍛煉,術后1周內可進行0°~60° 被動屈膝鍛煉,術后4周屈曲角度可超過90°。術后4周內禁止負重活動,4周后開始部分負重,6周可完全負重活動,3~6個月后可完全恢復日常活動。

1.4 療效評價指標

記錄并比較兩組圍術期指標,包括手術時間及導針鉆孔次數(統計脛骨骨道的鉆孔次數)。術后1 d所有患者行患側膝關節MRI檢查,冠狀位上測量PCL脛骨骨道出口中心點至脛骨平臺內側緣的距離(A)及脛骨平臺內、外側緣間距離(B);矢狀位在棘后平面上測量PCL脛骨骨道出口中心點至脛骨后緣的距離(C)及棘后平面長度(D),以及移植物與脛骨骨道間角度;橫斷位上測量PCL脛骨骨道出口中心點至脛骨平臺前緣的距離(E)及脛骨平臺前、后徑間距離(F)。計算A/B、C/D、E/F作為評價脛骨骨道出口位置的指標[12]。術前及末次隨訪時采用90° 屈膝位后抽屜試驗、膝關節ROM、Tegner評分、Lysholm評分及IKDC評分評價臨床療效[13]。見圖1。

圖1

術后膝關節MRI上測量各影像學指標

圖1

術后膝關節MRI上測量各影像學指標

a. 冠狀位上測量脛骨骨道出口位置;b. 矢狀位上測量脛骨骨道出口位置;c. 橫斷位上測量脛骨骨道出口位置;d. 矢狀位上測量移植物與脛骨骨道間角度

Figure1. The imaging parameters of knee joint measured on MRI after operationa. Measurement of tibial tunnel outlet location in coronal plane; b. Measurement of tibial tunnel outlet location in sagittal plane; c. Measurement of tibial tunnel outlet location in transverse plane; d. Measurement of the angle between the graft and the tibial tunnel in sagittal plane

1.5 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料行Shapiro-Wilk正態性檢驗,符合正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內手術前后比較采用配對t檢驗;不符合正態分布的數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。等級資料組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

導航組手術時間較對照組短,術中導針鉆孔次數較對照組少,差異均有統計學意義(P<0.05)。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間12~17個月,平均12.8個月。均未見血管神經損傷、下肢深靜脈血栓形成及感染等圍術期并發癥。隨訪期間兩組患者均無再損傷,無需進行翻修手術。兩組脛骨骨道出口位置測量數據顯示,冠狀位(A/B)、矢狀位(C/D)及橫斷位(E/F)上差異均無統計學意義(P>0.05);但導航組移植物與脛骨骨道間角度大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。末次隨訪時,導航組后抽屜試驗陰性、1+、2+、3+ 分別為30、3、1、0例,對照組分別為33、5、1、0例,均較術前顯著改善(P<0.05),但兩組間差異無統計學意義(P>0.05)。兩組膝關節ROM、Tegner評分、Lysholm評分及IKDC評分均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間各指標手術前后差值比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖2、3。

圖2

導航組患者,女,18歲,運動傷致左膝PCL撕裂

圖2

導航組患者,女,18歲,運動傷致左膝PCL撕裂

a. 術前矢狀位MRI示PCL撕裂;b. 組裝工具注冊站和套筒;c. 紅外攝像頭探測器械上反射球示意圖;d. 探針定位脛骨骨道內口;e. 探針與套筒瞄準對位;f. 計算機導航示實際器械的當前入路與目標入路方位一致;g. 置入導針;h. 關節鏡下示重建的PCL走行良好;i. 術后14個月矢狀位MRI示PCL信號良好

Figure2. An 18-year-old female patient suffered PCL tear of left knee caused by sport injury in navigation groupa. The PCL tear was shown on sagittal MRI before operation; b. Assembled the tool registration station and sleeve; c. Schematic diagram of the infrared camera that detected the reflectors on the instrument; d. Inserted the probe to locate the internal opening of the tibial tunnel; e. The probe was aligned with the sleeve for aiming; f. Computer navigation showed that the current approach of the actual instrument was consistent with the target approach; g. Inserted the guide wire; h. Arthroscopy showed that the reconstructed PCL was in good shape; i. Sagittal MRI at 14 months after operation showed good signal of PCL

圖3

對照組患者,女,34歲,運動傷致右膝PCL撕裂

圖3

對照組患者,女,34歲,運動傷致右膝PCL撕裂

a. 術前矢狀位MRI示PCL撕裂;b. 關節鏡下探查;c. 關節鏡下示PCL撕裂;d. 脛骨骨道定位及置入導針;e. 關節鏡下示重建的PCL走行良好;f. 術后12個月矢狀位MRI示PCL信號良好

Figure3. A 34-year-old female patient suffered PCL tear of right knee caused by sport injury in control groupa. The PCL tear was shown on sagittal MRI before operation; b. Arthroscopic exploration; c. PCL tear was seen under arthroscopy; d. Located the tibial tunnel and inserted the guide wire; e. Arthroscopy showed that the reconstructed PCL was in good shape; f. Sagittal MRI at 12 months after operation showed good signal of PCL

3 討論

隨著科技技術的不斷發展及創新,計算機導航系統逐步應用于醫學領域,20世紀90年代后期,導航系統開始用于運動醫學領域[14]。在既往研究中,導航系統在運動醫學疾病中的運用主要集中于前交叉韌帶重建,旨在提高骨道置入準確度,獲得較好療效[8,15]。由于PCL解剖位置特殊,應用導航系統的相關研究較少見。PCL重建術中建立合適的脛骨骨道是外科醫生手術過程中的重點和難點,且PCL重建術中恰當的骨道方位與術后膝關節穩定性及功能恢復明顯相關[16]。因此,本研究旨在評估計算機導航輔助關節鏡下與單純關節鏡下PCL脛骨骨道重建的術中應用效果差異。

3.1 計算機導航輔助關節鏡下PCL脛骨骨道重建的優勢

目前計算機輔助導航系統可分為成像導航和無影像導航兩大類。成像導航是通過患者術前CT或MRI圖像,與術中的二維或三維透視圖像相結合,術前可對手術進行模擬規劃,術中可在計算機設備上顯示手術部位的虛擬圖像,使醫生能夠獲得手術進展的實時反饋。成像導航設備可應用于多種運動醫學疾病的治療,但由于術中需進行系統校準及透視等操作,一定程度延長了手術時間。本研究中使用的是無影像導航,無需術前圖像及透視等步驟,通過無線追蹤技術,在器械追蹤陣列和患者參照陣列上,識別標記球對源自攝像頭的紅外光的反射。一旦完成反射獲取,系統即可精確確定和追蹤器械相對于患者的位置。目標入路由探針尖端(定位骨道出口)和套筒尖端(定位骨道入口)間的最短路徑決定,當二者方向調整一致后,屏幕上AutoPilot視圖中的圓柱體變為綠色,即可配合動力工具置入導針。目前各種導航系統在交叉韌帶重建術中的主要應用均為骨道定位,早中期隨訪顯示在膝關節穩定性及臨床功能評估方面,計算機導航相比于單純關節鏡手術并無明顯優勢[8]。因此在達到滿意骨道方位的前提下,在系統應用上選擇無影像導航會縮短手術時間。

術后移植物松弛是PCL重建術后亟待解決的主要問題之一,該現象主要是因韌帶移植物與脛骨骨道間形成的角度銳利,二者之間發生磨損,進一步導致移植物強度下降、骨道口擴大等現象,又被稱為“殺手轉彎”[17-18]。為了消除“殺手轉彎”效應,目前提出的主要應對方法為改變脛骨骨道方位、脛骨側帶骨塊固定、打磨骨道口骨質等方式[19-21]。脛骨骨道制備的主要問題在于內口位置的確定及骨道相對于移植物的角度。由于PCL脛骨端止點位置較深且脛骨髁間窩空間狹小,不容易準確放置定位器,因此可能出現內口定位不準確的現象,增加了定位及導針置入次數。如何精準地將骨道定位于解剖位點一直是術中操作的難點。

與單純關節鏡下重建PCL脛骨骨道相比,計算機導航輔助關節鏡下行PCL脛骨骨道重建的優勢在于:① 單純關節鏡下行PCL重建是通過定位器制備骨道,需要術者具有豐富經驗以便控制骨道方向。而計算機導航系統通過探針直接定位脛骨骨道出口,相比于單純關節鏡下重建可更快速操作及定位,提高骨道出口的準確性且具有可重復性。本研究結果也證實該觀點,導航組手術時間為(47.6±5.9)min,相比于單純關節鏡組(54.5±5.3)min用時更短,術中導針鉆孔次數也少于單純關節鏡組,差異均有統計學意義(P<0.05)。② 計算機導航在保證內口定位點的同時,可選擇更低位置的骨道入口以減小“殺手轉彎”效應,同時增加了骨道長度,一定程度上也可促進腱-骨愈合質量。本研究中導航組移植物與脛骨骨道間角度 [(105.7±0.5)°] 較對照組 [(103.6±0.7)°] 更大(P<0.05),可以更好地避免“殺手轉彎”效應。

3.2 計算機導航輔助關節鏡下PCL脛骨骨道重建術后的臨床療效

本研究結果及既往研究[22]均表明,與單純關節鏡下PCL脛骨骨道重建相比,計算機導航輔助關節鏡下行PCL脛骨骨道重建在膝關節穩定性及臨床功能評估方面無明顯差異。分析原因可能為:① 目前交叉韌帶重建手術中是利用計算機導航的定位功能制備骨道。但PCL重建手術成功與否是由多因素共同決定,制備理想的脛骨骨道并不意味著手術成功,移植物選擇、移植物固定等過程都可能影響重建手術效果。兩組其余過程均相同且由同一組醫師完成,確保了整體操作的一致性。② PCL重建術中計算機導航輔助制備的脛骨骨道,其矢狀位角度比單純關節鏡下更大,以減小“殺手轉彎”效應,但若角度過大,會使脛骨骨道后壁骨質較薄,導致骨道后方骨折。本研究兩組均盡可能增加移植物與脛骨骨道間的角度,均未出現骨道后方骨折情況。

關節鏡術中導航在過去主要集中于前交叉韌帶骨道定位上,有研究評估了計算機導航輔助用于前交叉韌帶重建中的效果,結果均為改善骨道放置,在臨床結局相關評估上未顯示差異[8,15,23]。目前術中導航已在骨科使用,但在各亞專業的臨床接受度和使用率等方面存在較大差異。當前導航技術的優勢包括實時反饋、提高準確性和改進可視化,但仍處于起步階段。在今后研究中,可以考慮將計算機導航技術與膝關節的生物力學模型相結合,并優化手術操作步驟,從而進一步評估術中應用效果的長期臨床療效。

綜上述,計算機導航輔助關節鏡下PCL重建可快速且準確地制備具有良好位點及方向的骨道,節省手術時間并縮短年輕醫生的學習曲線。但本研究樣本量相對較小、隨訪時間較短且無客觀指標評價臨床效果,后續需進行大樣本、多中心隨機對照研究及遠期多指標隨訪,進一步評估計算機導航輔助關節鏡下PCL重建效果。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經青島大學附屬醫院醫學倫理委員會批準(QYFY WZLL 28001);患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 曲迪、張靜、李利平、付海濤:參與手術、資料收集、論文撰寫及修改;張東芳、唐新宇、韓新坤:參與手術、資料收集、統計分析;戚超:研究指導、手術操作、論文修改及審定